Книга: Мировая история

Назад: 5 Претензия европейцев на мировое господство

Дальше: 7 Воззрения старые и новые

6

Новые контуры мировой истории

В 1776 году в Америке началось первое колониальное восстание из целой череды подобных мятежей, продолжавшихся на протяжении нескольких десятилетий до тех пор, пока весь их пыл не угас. Помимо того что ими отмечается целая эпоха в истории американских континентов, эти мятежи к тому же служат удобной точкой, с которой прекрасно просматривается первая фаза европейского господства в целом. В других уголках планеты тоже случилось нечто вроде изменения ритма, ознаменованного такими фактами, как устранение опасного для британцев в Индии соперника в лице французов и доступность Австралазии для европейских переселенцев. Австралазию как пригодный для человеческого проживания континент открыли в последнюю очередь. В конце XVIII века появилось ощущение того, что завершается одна эпоха и открывается новая; в этот момент появляется удобная возможность для оценки изменений, случившихся за предыдущие три столетия и повлиявших на ход истории планеты. На их протяжении европейская гегемония проявлялась в формах завоевания и отъема чужих земель. Они обеспечили богатство, которое в Европе можно было использовать для дальнейшего укрепления ее относительного превосходства над носителями другой цивилизации, а также навязывания политических структур, способных распространять прочие формы европейского влияния. Их создавали правители горстки европейских государств, превратившихся в первые мировые державы с точки зрения географического масштаба их интересов, если не их мощи: атлантические страны, которым в эпоху Великих географических открытий достались возможности и исторические судьбы мира, отличались от остальных европейских государств.

Первыми за эти возможности ухватились искатели приключений Испании и Португалии, в XVI веке ставшие единственными великими колониальными державами. Они давно миновали зенит своей славы к 1763 году, когда заключили Парижский мирный договор и тем самым покончили с Семилетней войной. Данное соглашение служит удобным ориентиром для отсчета истории Нового мирового порядка, который пришел на смену мировому порядку, диктовавшемуся властями Испании и Португалии. С этого момента начинается господство Великобритании в ее соперничестве с Францией на заморских территориях, что отняло у британских правителей без малого три четверти столетия. Поединок закончился ничем, и французы все еще могли надеяться на возвращение утраченных позиций. Великобритании тем не менее в будущем предназначалась роль великой имперской державы. Эти две нации затмили голландцев, которые построили свою империю, как и они сами, в XVII веке, то есть в период заката Португальской и Испанской держав. Но Испания, Португалия и Республика Соединенных провинций все еще владели крупными колониальными территориями и оставили стойкие отметины на карте мира.

Эти пять наций к XVIII веку отличались своей историей заокеанских приобретений одновременно от материковых государств Центральной Европы и стран Средиземноморья, игравших главную роль в древние века. С появлением у них особых колониальных и внешнеторговых интересов перед дипломатами этих держав открылись новые причины и места, по поводу которых пришлось вести споры. Власти практически всех остальных государств запоздали с осознанием того, насколько важными могут оказаться вопросы за пределами Европы, причем иногда их могло возникать по пять одновременно. Испанцы сражались достаточно ожесточенно (сначала на стороне Габсбургов в Италии, затем против османов и в конце ради европейского превосходства в Тридцатилетней войне), чтобы по ходу дела потратить впустую сокровища индейцев. В их затянувшемся поединке с британцами французы легче и чаще своих соперников отвлекались и направляли свои ресурсы в континентальные нужды.

В самом начале ощущение того, что внеевропейские проблемы заведомо переплетались с европейскими интересами в дипломатии, узнавалось с трудом. С тех пор как испанцы и португальцы к собственному удовлетворению обозначили свои интересы, правителям остальных европейских стран беспокоиться было практически не о чем. Судьба поселения французских гугенотов во Флориде или пренебрежение беспредметными притязаниями испанцев, подразумевавшихся вояжами в Роанок, европейским дипломатам едва ли доставляли головную боль, тем более не определяли тематику их переговоров. Такая ситуация стала меняться, когда английские пираты и авантюристы, поощряемые Елизаветой I, начали причинять ощутимый ущерб испанским флотам и колониям. К ним скоро присоединились голландцы, и с этого времени приобрела очертания одна из важных тем дипломатии следующего века; один французский министр при Людовике XIV описал все дело так: «Причиной нескончаемого боя между странами Европы в военное и мирное время служит торговля». Настолько все поменялось за последние 200 лет.

Правителей конечно же постоянно беспокоило их благосостояние и возможности его наращивания. Венецианцы издавна ограждали свою коммерцию от возможных опасностей дипломатическими средствами, а англичане часто выписывали охранную грамоту для своего экспорта ткани во Фландрию, предусматривавшуюся заключенными соглашениями. Все безоговорочно признавали тот факт, что крутятся огромные прибыли, а выгоду из их обращения можно извлечь только за счет других. Но пройдет еще много времени, прежде чем представители европейской дипломатии возьмут в расчет погоню за богатствами вне пределов Европы. Предпринималась даже попытка обособления таких вопросов; в 1559 году французы и испанцы договорились о том, что то, что их капитаны сделали друг другу «за пределами известной линии» (обозначавшей в то время акваторию к западу от Азорских островов и к югу от тропика Рака), не следует считать поводом для враждебности между двумя государствами в Европе.

Переход к новой совокупности дипломатических допущений, если можно так выразиться, начался в ходе конфликтов с Испанской империей по поводу торговли. Тогдашними воззрениями предусматривалось как само собой разумеющееся, что в колониальных отношениях интересы державы-метрополии всегда считались главными. А поскольку те интересы лежали в плоскости экономической, подразумевалось, что заселенные колонии должны были через освоение своих минерально-сырьевых и природных ресурсов давать чистую выгоду своей метрополии, а также, если существовала возможность, обеспечивать ее доминирование в определенных районах международного судоходства. К 1600 году стало понятно, что все претензии придется урегулировать морской силой, и после разгрома Армады испанская морская мощь больше не внушала былого почтения.

По большому счету перед Филиппом во весь рост встала дилемма: рассредоточить свои усилия и интересы между Европой, где участники междоусобицы Валуа и Елизаветы, нидерландской революции и контрреформации единодушно претендовали на его ресурсы, и Индией, где покоя для себя можно было добиться только морской мощью и организацией полноценных испанских поставок необходимых колонистам товаров. Он остановил свой выбор на попытке сохранить империю, но при этом предусматривалось ее использование для оплаты европейской политики. Тем самым он не смог по достоинству оценить сложности управления настолько огромной империей с помощью бюрократии и средств сообщения XVI века. Однако путем неуклюжей и запутанной системы регулярных рейсов судов в сопровождении конвоев, сосредоточения колониальной торговли в нескольких сертифицированных портах и патрулирования их силами эскадр береговой охраны испанцы пытались сохранить для себя богатства Индии.

Как раз голландцы первыми дали понять, что готовы побороться за долю от таких богатств, и поэтому первыми заставили дипломатов обратить внимание и умения на регулирование отношений за пределами Европы. Для голландцев верховенство в торговле потеснило любые другие соображения. Их намерения прояснились с началом XVII века в Ост-Индии, Карибском бассейне и Бразилии, где они применили мощные эскадры для прорыва испанско-португальской обороны, прикрывавшей главного производителя сахара в мире. Этот производитель стал причиной их единственного серьезного провала, так как в 1654 году португальцев смогли выселить голландские гарнизоны и восстановить свой контроль, не вызвав последующих осложнений.

Такая погоня за коммерческим обогащением пронизывала помыслы министров практически всех английских протестантских правительств XVII века; власти Англии выступили союзником голландских мятежников предыдущего века, а Кромвель спал и видел, как бы возглавить протестантский союз против католической Испании. Но вместо желанного союза ему пришлось вести первую из трех войн англичан с голландцами. Первая (1652–1654 гг.) представляла собой по существу торговую войну. Дело тогда касалось решения английских властей по ограничению ввоза на территорию Англии товаров, доставлявшихся на английских торговых судах или на судах стран, где эти товары производились. Здесь воплотилась заранее продуманная попытка поощрения английского судоходства и овладения положением, при котором можно было сравняться с голландцами. Тем самым англичанам удалось нанести удар по стрежню голландского процветания: то есть по их перевозкам товаров морским путем в Европе, в частности, товаров в бассейне Балтийского моря. Их Содружество государств располагало передовым флотом и поэтому взяло верх в борьбе. Вторая схватка завязалась в 1665 году после очередной провокации со стороны англичан, когда те отобрали у голландцев Новые Нидерланды. В этой войне союзниками голландцев выступили французы и датчане, причем в поход вышли лучшие их мореходы. При заключении мирного договора они поэтому смогли настоять на ослаблении английских ограничений на импорт, хотя все-таки пришлось оставить Новые Нидерланды англичанам в обмен на сахарные фактории на побережье Суринама. Эти положения закреплялись в Бредском соглашении (1667 г.), вошедшем в историю как первое многостороннее европейское мирное решение, и его можно назвать первым документом по урегулированию европейского спора за пределами Европы. По его условиям Франции пришлось уступить острова Вест-Индии Англии, а взамен французы получили признание их собственности над необитаемой и непривлекательной, но стратегически важной территорией Акадии в Новой Франции. Англичане неплохо постарались; новые приобретения в Карибском бассейне достались им в традиции, установленной при Содружестве государств, когда Ямайку отобрали у Испании. Так случилось первое заокеанское приобретение англичан путем применения вооруженной силы.

Меры Кромвеля рассматривались как решительный поворот к сознательной имперской политике. Ее во многом можно отнести к его воззрениям на мировую систему. Возвращенные Стюарты оставили в нетронутом виде практически всю «навигационную» систему, разработанную для защиты судовождения и колониальной торговли, а также предохранения Ямайки и дальнейшего признания новой роли Вест-Индии. Карл II выдал разрешение на основание новой компании, названной в честь Гудзонова залива, задачей которой объявлялось вытеснение французов с ведущих позиций в торговле мехом на севере и западе. Он и его в остальных отношениях недостойный преемник Яков II, по крайней мере, позаботились (пусть даже с определенными провалами) о сохранении английской морской мощи, которая потом послужила Вильгельму III Оранскому в его войнах с Людовиком XIV.

Не будем утомлять любезного читателя подробным изложением изменений следующего столетия, на протяжении которого сначала в английской, а затем в британской дипломатии созревал новый имперский акцент. Скоротечная третья англо-голландская война (фактически не принесшая важных последствий) действительно не принадлежит этой эпохе, главной чертой которой считается затянувшееся соперничество между Англией и Францией. Война Аугсбургской лиги (или война короля Вильгельма, как ее назвали в Америке) ознаменовалась многочисленными колониальными схватками, но никаких великих изменений не принесла. Война за испанское наследство выглядела совсем другой. Ее уже можно назвать мировой войной, причем первой в современной эпохе, за судьбу Испанской империи, а также за судьбу французской державы. К моменту ее завершения британцы не только отвоевали у французов Акадию (впредь называвшуюся Новой Шотландией) и другие территории в Западном полушарии, но к тому же получили право поставлять рабов испанским колониям и отправлять по одному судну в год с товарами для их сбыта там.

После этого в британской внешней политике все большее внимание стали привлекать вопросы заморских территорий. Европейские дела отвлекали гораздо меньше внимания, даже несмотря на смену в 1714 году династии, когда первым королем Великобритании стал курфюрст Ганновера. Притом что случались тревожащие моменты, британская политика оставалась предельно последовательной, всегда ориентированной на изначальные цели содействия британской торговле, ее всемерной поддержке и расширению масштабов. Часто эту цель надежнее всего удавалось достигать через установление общего мира, иногда посредством дипломатического нажима (как в случае, когда Габсбургов убедили отказаться от замысла Остендской компании, предназначенной для торговли с Азией), но иногда применяя вооруженное насилие ради предохранения привилегий или стратегического превосходства.

Важность войны на том отрезке европейской истории становилась все яснее. Первый случай, когда две европейские державы вступили в войну по причине, не имеющей ни малейшего отношения к Европе, датируется 1739 годом, когда британскому правительству заблагорассудилось начать в сущности военные действия против Испании из-за ее права на обыск судов в Карибском море – или, как испанцы вполне могли это назвать, мер, которые они вполне правомерно приняли ради предохранения своей империи от поползновений на ее торговые привилегии, предоставленные в 1713 году. Ту усобицу потомки вспоминают как «Войну за ухо Дженкинса». Ироническое название было дано англичанами по отрезанному уху капитана торгового судна Роберта Дженкинса, которое тот в 1738 году преподнес английскому парламенту в качестве доказательства насильственных действий сотрудников испанской береговой охраны против английских мореплавателей, что и послужило формальным поводом к войне. Конфликт в скором времени подхватили участники Войны за австрийское наследство и превратили его в англо-французскую схватку. Заключением мира в 1748 году не очень-то удалось изменить будущие территориальные притязания этих двух соперников, не прекратилась и борьба в Северной Америке, где французы, как казалось, собирались навсегда отрезать британские поселения от американского Запада цепью фортов. Британское правительство впервые отправило в Америку контингенты регулярных войск в ответ на такую угрозу, но у них ничего не получилось; только во время Семилетней войны один британский министр осознал наличие шанса окончательного решения исхода затянувшегося поединка в отвлечении внимания Франции ее союзником Австрией в Европе. Как только британцы выделили необходимые ресурсы, за решительными победами в Северной Америке и Индии последовали новые победы в Карибском море, некоторые из которых достались за счет Испании. Британские войска даже захватили Филиппины. То была глобальная война.

Мирный договор 1763 года фактически не принес того ослабления Франции и Испании, на которое так рассчитывали многие англичане. Но зато удалось практически устранить Францию как соперника в Северной Америке и Индии. Когда встал вопрос о сохранении Канады или острова Гваделупа, где выращивался сахарный тростник, соображением в пользу Канады приводилось то, что соперничества из-за увеличения сахарного производства в империи боялись плантаторы Карибского бассейна, уже выступавшие под британским флагом. Результатом стало образование огромной новой Британской империи. К 1763 году вся Восточная Северная Америка и побережье Мексиканского залива до самого устья Миссисипи стали британскими владениями. С упразднением французской Канады развеялись надежды – или угрозы с точки зрения англичан – на существование некоей Французской империи долины Миссисипи, простирающейся от реки Святого Лаврентия до Нового Орлеана, основанного великими французскими землепроходцами XVII века. Багамы служили северным звеном островной цепи, пролегавшей через Малые Антильские острова до Тобаго и практически закрывавшей Карибское море. Внутри этого архипелага Британии принадлежали Ямайка и побережья Гондураса с Белизом. По условиям Утрехтского мирного договора 1713 года британцы выторговали ограниченное юридическое право на торговлю рабами с Испанской империей, которое они быстро прожали далеко за его официально обозначенные пределы. В Африке британцам принадлежало совсем немного постов на Золотом Берегу, зато они служили основанием громадной африканской работорговли. В Азии начало фазы британской территориальной экспансии в Индии обещало установление прямого правления англичан в Бенгалии.

Британское имперское верховенство основывалось на морской мощи, истоки которой можно поискать среди знаменитейших военных кораблей, построенных при Генрихе VIII (на вооружении большого парусного судна класса каракка «Генрих милостью Божьей» находилось 186 орудий), но после такого внушавшего большие надежды начала продолжение наступило только во времена правления Елизаветы I. Британские капитаны при незначительном финансировании со стороны монархии или гражданских дольщиков нарастили одновременно боевые традиции и создали современнейшие корабли за счет доходов от операций против испанцев. При первых королях династии Стюартов к флоту Британии проявлялся слабый интерес, и усилия на его развитие прилагались соответственные. Их августейшая администрация не могла осилить судостроения (и оплата строительства новых судов на самом деле служила причиной ожесточенных споров в парламенте по поводу освоения налоговых поступлений в королевскую казну). Как ни странно, но как раз при Содружестве наций проявился серьезный и стойкий интерес к военно-морской мощи, с которого началось настоящее развитие Британского королевского флота на все предстоящие века. К тому времени связь между голландским превосходством в торговом судоходстве и их военно-морской мощью принималась близко к сердцу, и оно нашло воплощение в навигационном акте, послужившем поводом для англо-голландской войны. Мощный торговый флот стал колыбелью для воспитания моряков, пригодных к службе на боевых кораблях, а торговый поток – источником налоговых поступлений для финансирования. Мощный торговый флот можно было построить за счет перевозки товаров из других стран: отсюда следует важность соперничества, в случае необходимости с применением орудийного огня, и вторжения в такие закрытые области, как испанская торговля с американским континентом.

Техническое оснащение вооруженных сил, появившееся в ходе сражений, сопровождавших тогдашнее соперничество стран, подвергалось поступательному усовершенствованию и специализации, но никакого коренного изменения между XV и XIX столетиями не произошло. Основная компоновка судов определилась, как только вошла в употребление прямая их оснастка и стрельба из бортового оружия (по траверсу), хотя большая роль в приобретении ходового превосходства принадлежала удачной индивидуальной конструкции боевого корабля, и во время поединка с англичанами XVIII века французы обычно строили суда лучше по сравнению с британскими. Под влиянием англичан в XVI веке пропорции судов стали меняться с удлинением относительно ширины корпуса по бимсу. Одновременно к тому же постепенно сокращалась относительная высота бака и кормы над палубой. Бронзовые пушки довели до высокого уровня совершенства уже в начале XVII века; после этого специалисты артиллерийского дела занялись модернизацией их конструкции, точностью стрельбы и увеличением веса снаряда. XVIII веку принадлежит два значительных нововведения: принята на вооружение для стрельбы на короткие дистанции крупнокалиберная чугунная мортира типа каронада, позволившая значительно повысить огневую мощь кораблей даже весьма малого водоизмещения, а также ударно-спусковой механизм с кремневым замком, облегчавший точную наводку ружья на цель.

Различение по предназначению и конструкции между военными кораблями и торговыми судами начали проводить к середине XVII века, хотя грань между ними оставалась все еще несколько стерта из-за остававшихся на плаву старых судов и практики каперства. Каперство служило дешевым способом приобретения военно-морской мощи. Во время войны власти делегировали полномочия капитанам отдельных частных оснащенных артиллерийским вооружением торговых судов или их хозяевам на захват коммерческих неприятельских судов или судов нейтральных стран, занимавшихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Вся добыча доставалась этим капитанам. Так выглядела форма пиратства упорядоченного, причем английские, голландские и французские каперы с большой выгодой для себя занимались грабежом торговых судов друг друга. Первой великой каперской войной называют борьбу, которую неудачно вели против англичан и голландцев французы при короле Вильгельме III.

Остальные нововведения касались тактики ведения войны и управления. Формализации подверглась система передачи сигналов управления, а для Британского королевского флота вышли наставления по ведению морского боя. Повысилась важность тщательного отбора экипажей кораблей; в Англии появилась служба вербовщиков (французы в своих приморских областях внедрили системы военно-морской воинской повинности мужского населения призывного возраста). Таким способом комплектовались экипажи крупных флотов, и всем стало ясно, что в условиях практического равенства умений личного состава и незначительного ущерба, наносимого даже крупнокалиберными пушками, исход сражения все равно будет решаться численным превосходством.

С судьбоносного периода развития в XVII веке появляется морское превосходство одной европейской страны, которому суждено было сохраняться на протяжении двух с лишним веков и определять по всему миру систему так называемой Pax Britannica (периода доминирования Британской империи на море и в международных отношениях, начиная с битвы при Ватерлоо 1815 года и заканчивая Первой мировой войной 1914–1918 годов). Голландцы как соперники отпали, когда их республика прогнулась под бременем защиты собственной независимости на суше от поползновений французов. Опасным морским соперником англичан выступала Франция, и здесь можно увидеть, что поворотный момент наступил к концу правления короля Вильгельма. К тому времени выбор между превосходством на суше или на море французы сделали в пользу суши. С тех пор французам больше не удалось восстановить своего военно-морского превосходства, хотя французским судостроителям и капитанам все еще удавалось одерживать победы за счет своих навыков и беспримерной храбрости. Англичанам не приходилось отвлекаться от наращивания своей морской мощи на океанских просторах; им оставалось только стравливать своих континентальных союзников на суше, чтобы самим не тратиться на содержание крупных сухопутных войск.

Причем речь здесь идет далеко не о прямолинейном сосредоточении ресурсов. Развитие британской морской стратегии тоже происходило на путях, далеко уходивших от путей формирования политики остальных морских держав. Здесь уместно упомянуть о потере интереса французов к флоту Людовика XIV, так как их разочарование наступило после того, как англичане нанесли им громкое поражение действиями своего флота в 1692 году и тем самым посрамили французских адмиралов. То была первая победа из многочисленных одержанных вслед за ней, ставшая наглядным пособием по оценке стратегической обстановки в условиях, когда военно-морская мощь складывалась в конечном счете из завоевания господства над поверхностью морского района ведения операции, обеспечения безопасности движения в нем своих судов и пресечения появления в нем судов врага. Ключом к созданию желанной обстановки служила нейтрализация флота противника. Без его нейтрализации никакой речи о безопасности мореплавания идти не могло. Таким образом, конечной целью британского военно-морского флота на протяжении целого столетия, когда Королевские военно-морские силы пользовались практически неоспоримым господством на море и сложились стойкие наступательные традиции, ставилось заблаговременное нанесение поражения флоту противника.

Военно-морская стратегия подпитывала имперское предприятие косвенным, а также непосредственным образом, потому что все активнее требовала приобретения баз, с которых можно было бы действовать эскадрам кораблей. Они представляли особую важность в укреплении Британской империи. В конце XVIII века этой империи тоже грозила потеря большей части ее освоенной территории, и эта потеря несла бы с собой дальнейшее освобождение от навязывания европейской гегемонии за пределами Нового Света в том же 1800 году через торговые фактории, островные плантации с базами и контроля морской торговли, а также покорение чужих больших территорий.

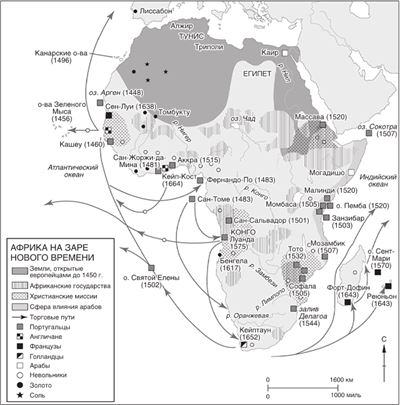

Меньше чем за три столетия навязывания даже такой ограниченной формы империализма произошло коренное изменение мировой экономики. До 1500 года насчитывалось больше сотни стран с более или менее самостоятельной или обособленной системой хозяйствования. Европейцы едва имели представление о Северной и Южной Америке, а также Африке, о существовании Австралазии они даже не подозревали, транспортное сообщение с ними выглядело просто крошечным по сравнению с огромными территориями. Из Азии в Европу тянулся тонкий ручеек торговли роскошью. К 1800 году появилась сеть товарообмена планетарного масштаба. В нее попали даже Япония и Центральная Африка, остававшаяся все еще не охваченной магистральными линиями сообщений, но все-таки присоединенная к ним через работорговлю и арабов. Первые два его наглядных признака проявились в виде переключения азиатской торговли с Европой на морские маршруты, проложенные португальцами, и потока слитков благородных металлов из Америки в Европу. Без того потока, прежде всего слитков серебра, вряд ли наладилась бы торговля с Азией, так как в Европе практически не производили товары, пользовавшиеся спросом в Азии. В торговле с Азией можно увидеть главную роль слитков серебра из Америки, поток которых достиг своего максимального значения в конце XVI века и в первые десятилетия века следующего.

Притом что невиданное обилие в Европе драгоценных металлов можно назвать первым и наиболее заметным экономическим результатом новых европейских взаимоотношений с Азией и Америкой, оно отнюдь не играло такой значительной роли, как общий прирост торгового оборота, существенную долю в котором составили африканские рабы, поставлявшиеся в бассейн Карибского моря и Бразилию. Невольничьи суда обычно шли назад из Америки в Европу загруженными колониальными товарами, пользовавшимися все большим спросом среди европейцев. В самой Европе сначала Амстердам, а за ним Лондон потеснили Антверпен как международные порты, причем в значительной мере из-за мощного увеличения притока реэкспортных колониальных товаров, прибывавших в трюмах голландских и английских судов. Мощные торговые потоки распадались на сектора и подсектора, подразумевавшие дальнейшую специализацию и разветвление торговой отрасли. Настало благоприятное время для судостроения, текстильного производства, а позже сферы финансовых услуг, таких как страхование, сотрудники которой взяли на себя всю тяжесть бремени мощного расширения объема торговли. На восточную торговлю во второй половине XVII века приходилась четверть всего голландского внешнеторгового оборота, и на протяжении того века число судов, отправленных экспедиторами Ост-Индской компании из Лондона, увеличилось в три раза. Более того, эти суда усовершенствованного проекта брали на борт больше грузов и требовали меньше членов экипажей, чем суда предыдущих исторических этапов.

Материальные последствия нового вмешательства европейцев в дела всего мира намного легче измерить, чем результат воздействия новых знаний об окружающем мире на европейский склад ума. Взгляды менялись, и об этом можно было судить уже в XVI веке, когда произошло мощное увеличение количества книг, посвященных открытиям и путешествиям. Можно сказать, что востоковедение как наука приобрело своих основателей в XVII веке, хотя европейцы начали осознавать значение знаний об антропологии других народов только к его завершению. Такие явления получили усиление через пропаганду их значения в период появления издательского дела, и поэтому оценка новизны интереса к миру за пределами Европы дается с трудом. К началу XVIII века тем не менее отмечаются признаки важного интеллектуального воздействия на глубинном уровне. Описание идиллии жизни дикарей, придерживавшихся вполне нравственных канонов без помощи христианства, наводило на размышления; английский философ Джон Локк использовал доказательства с других континентов для показа того, что люди не разделяют никаких ниспосланных Богом врожденных идей. В частности, идеализированная и поэтизированная картина Китая содержала пищу для споров об относительности общественных атрибутов, в то время как по мере изучения китайской литературы (которому способствовали исследования иезуитов) открылась хронология, глубина которой сводила на нет традиционные вычисления даты Всемирного потопа, описанного в Библии как второе рождение человечества.

Когда товары из Китая перестали считаться редкостью, в Европе XVIII века возникло повальное увлечение восточными мотивами в мебели, фарфоре и платье. С этой точки зрения художественное и интеллектуальное влияние более чем очевидно, чего не скажешь о действительно глубоком проникновении в европейскую жизнь, в которой прижились черты разнообразных цивилизаций. Притом что такого рода сравнения могут содержать некоторые тревожные аспекты, говорящие о том, что отношение европейцев к религии других народов вызывает меньше гордости, чем отношение к ней со стороны китайцев, зато прочие аспекты, такие как деяния конкистадоров, подпитывали ощущение превосходства европейцев над всеми народами мира.

Влияние европейцев на народы мира вместить в несколько простых фраз так же трудно, как влияние внешнего мира на Европу, но в некоторых его проявлениях оно, как минимум временами, представляется предельно очевидным. Как ни прискорбно, но факт, что практически нигде в мире коренные народы не получили ни малейшей материальной выгоды от первого этапа европейской агрессивной экспансии; зато многие из них пережили ужасные мучения. Но далеко не всегда и не в полной мере вина за это лежала на европейцах, если только не винить их в том, что они вообще пришли на чужую землю. В эпоху, когда никто ничего не знал об инфекционных заболеваниях, кроме самого очевидного, как, например, можно обвинять в катастрофических последствиях оспы или других болезней, занесенных из Европы в обе Америки. Но все-таки такие последствия наступили. Судя по подсчетам ученых, в XVI веке население Мексики сократилось на три четверти; на некоторых островах бассейна Карибского моря коренное население исчезло без следа.

Совсем другое дело такие факты, как безжалостная эксплуатация выживших после случившегося демографического провала. Здесь получил выражение тот лейтмотив подчинения и подавления, который проходит красной нитью через практически каждый случай изначального воздействия Европы на остальной мир. Различные колониальные условия и различные европейские традиции представляют собой всего лишь степени притеснения и эксплуатации чужого труда. Отнюдь не все колониальные общества основывались на одних и тех же крайностях жестокости и запугивания, но во всех эти явления присутствовали. Благосостояние Республики Соединенных провинций и их величественной цивилизации XVII века питалось от корней, которые, по крайней мере на островах, где выращивались специи, и в Индонезии, уходили в пропитанную кровью коренного населения почву. Задолго до того, как экспансия европейцев в Северной Америке пошла на запад от Аллеганских гор, мимолетные добрые отношения первых английских поселенцев Виргинии с коренными американцами разладились и наступило время их истребления и выселения с насиженных мест.

Хотя на население испанской Америки в какой-то мере распространялось покровительство государства от крайних злоупотреблений системой энкомьенда (предусматривавшей право конкистадоров на сбор подати с индейцев и на владение землей), его положение по большей части низвели до уровня пеонажа (долгового рабства, кабальной зависимости за долги). И наряду с этим прилагались решительные усилия (из самых высоких побуждений) по уничтожению коренной культуры. В Южной Африке готтентотам, а в Австралии аборигенам предстояло повторить судьбу тех, кого коснулась европейская культура и у кого не нашлось защиты в виде традиций древних и передовых цивилизаций, таких как цивилизации Индии или Китая. Даже этим великим странам европейцы нанесли большой ущерб, не могли они и сопротивляться европейцу, как только тот принимал решение на применение достаточной силы. Но самый наглядный пример европейского господства продемонстрировали обитатели заселенных европейцами колоний.

Само благополучие многих из них долгое время зависело от торговли африканскими рабами, роль в структуре хозяйствования которых уже упоминалась выше. Начиная с XVIII века проблема работорговли преследовалась ее критиками, которые видели в этом явлении наиболее жестокий пример бесчеловечного отношения одних людей к другим, будь то белых к черным, европейцев к представителям других рас или капиталистов к труженикам. Рабство должным образом доминировало над подавляющей частью историографии экспансии Европы и американской цивилизации, ведь оно являло собой основной факт истории для обеих. В меньшей степени данное явление из-за его роли в формировании контуров Нового Света служило отвлечению внимания от остальных форм рабства в другие исторические времена – или даже альтернативных судеб рабства, таких как умышленное или неумышленное истребление, постигшее некоторые другие народы.

Рынки невольников в колониях поселенцев Нового Света определяли направление работорговли до самой ее отмены в XIX веке. Наиболее надежных своих покупателей работорговцы находили сначала на островах Карибского моря и потом на американском материке, одновременно на северной и южной его части. На заре работорговли главная роль в ней принадлежала португальцам, но в скором времени их из Карибского бассейна вытолкнули голландцы, а за ними пришли «морские псы» Елизаветы I. Однако в XVI веке вытесненные из Карибского моря португальские капитаны переключились на ввоз африканских рабов в Бразилию. В начале XVII века голландцы основали свою Вест-Индскую торговую компанию, через которую собирались вести бесперебойное снабжение рабами островов Карибского моря, но к 1700 году их обошли французские и английские работорговцы, открывшие фактории на Невольничьем Берегу Африки. В целом они постарались перевести в Западное полушарие от 9 до 10 миллионов африканских рабов, 80 процентов из них – после 1700 года. Наивысшее процветание торговли рабами приходится на XVIII век; за его 100 лет в Америку переправили 6 миллионов рабов. Новый век торгового благосостояния на работорговле европейцы обеспечили через такие порты, как Бристоль и Нант. За счет труда африканских рабов появилась возможность заняться освоением новых земель. С увеличением масштаба сбора урожаев новых зерновых культур, в свою очередь, произошли большие изменения в структуре европейского спроса, промышленного производства и торговли. С точки зрения расовых различий европейцы до сих пор живут прежними представлениями.

Зато исчезли связанные с рабством человеческие страдания, и теперь нам уже не дано их измерить, причем не просто в физических трудностях (африканец на вест-индской плантации мог прожить считаные годы, даже если бы перенес ужасные условия путешествия морем), а и в психологических и эмоциональных трагедиях этого массового переселения. Степень проявлявшейся жестокости не поддается измерению; с одной стороны, существуют свидетельства в виде оков и козел для порки, с другой стороны, воспоминания о широком распространении этих орудий пыток в европейской жизни тоже, и о том, что во главу угла ставился личный интерес, толкавший плантаторов на возвращение своих капиталовложений. О том, что это не всегда удавалось, показывают восстания рабов. Хотя мятежи поднимались не часто, кроме Бразилии, и этот факт тоже требует своего осмысления. Рабство достигло новой и качественно отличавшейся стадии с появлением плантаций, образованных в Америке, то есть стадии человеческой эксплуатации, на которой нарушители человеческой морали и их жертвы одновременно соглашались со своими ролями. В этом смысле Новый Свет родился в условиях неволи.

Практически нигде не регистрировавшийся ущерб, нанесенный народам Африки, оценить еще труднее, поскольку его свидетельства требуют гораздо больше гипотез. Судя по последним исследованиям, напрашивается вывод о том, что работорговля оказала прямое, практически непоправимое негативное экономическое и социальное воздействие на те части Африки, где она по большому счету велась. Внезапное сокращение населения, непредсказуемость условий жизни, а также постоянный страх встречи с группами иноземцев – все это вместе привело к социальным бедствиям. Хроническое ощущение опасности кое-кто из экономистов называет причиной низкого уровня производства, сохранявшегося в определенных районах Африки до самого XX века. Проблемы Африки сегодня можно в большей степени связать с рабством, чем это осознает большинство ученых, пусть даже оно ни в коем случае не служит единственным объяснением относительной экономической отсталости данного континента.

Обратите внимание на то, что африканская работорговля на протяжении долгого времени не пробуждала таких дурных предчувствий, как те опасения, которые испытывали испанские церковники в отношении американских индейцев, а аргументы, которые некоторые христиане противопоставляли любым ограничениям в их доставке из Африки, до сих пор оставляют определенное жуткое впечатление. Чувство ответственности за преступления против негров и вина за них получают широкое распространение только в XVIII веке, и появляются они по большому счету во Франции и Англии. Одним из воплощений этих чувств стало новое использование британцами своей колонии Сьерра-Леоне, приобретенной в 1787 году; филантропы приспособили ее под убежище для африканских рабов, получивших свободу в Англии. При благоприятном стечении политических и экономических обстоятельств участникам общественного движения, воспитанным на гуманитарных представлениях в следующем столетии, удастся покончить с работорговлей и рабством в европейском мире. Но к рассказу об этом вернемся ниже. В навязывании миру европейской власти огромную социально-экономическую роль сыграло все то же порабощение других народов. Оно к тому же обросло многочисленными мифами, в жесточайшей форме символизирующими триумф силы в сочетании с алчностью и поражением человечности. К сожалению, в данном явлении со всей наглядностью отразилось усиливающееся доминирование через насилие технологических обществ (к которым относят современное общество, где главные роли играют наука и техника, компьютеризация и информатизация – иногда в ущерб традиционным ценностям. – Пер.) над отставшими в техническом отношении народами.

Кое-кто из передовых европейцев признавал все это, однако, по их мнению, любое зло компенсировалось тем, что они предложили остальной части населения планеты. А главной своей заслугой они считали распространение христианства по всему миру. Как раз своим декретом папа римский Павел III, собиравший Трентский собор, объявил, что «индейцев на самом деле можно считать людьми, и… они не только обладают способностью к овладению католической верой, но к тому же, судя по поступившей нам информации, страстно желают причаститься к ней». Такой оптимизм представляется не просто выражением духа контрреформации, так как испанцев и португальцев с самого начала отличал миссионерский порыв. Свою миссионерскую деятельность в Гоа иезуиты начали в 1542 году и оттуда разошлись по всем странам бассейна Индийского океана, Юго-Восточной Азии и даже добрались до Японии. Наравне с представителями остальных католических держав французы тоже делали упор на миссионерскую работу, даже в районах, где экономического или политического участия в делах самой Франции не существовало.

Как бы то ни было, оживление миссионерского движения приходится на XVI и XVII столетия, причем его следует признать ободряющим фактором контрреформации. Как минимум формально в XVI веке появилось больше новообращенных в римское христианство, и проживали они на гораздо более просторной территории, чем когда-либо раньше. Что все это означало на самом деле, сказать труднее, но все-таки коренные американцы могли рассчитывать хотя бы на слабое покровительство со стороны Римско-католической церкви, богословы которой поддерживали, пусть даже подчас неотчетливо, единственное понятие заботы о вассальных народах, существовавшее в имперской теории на заре ее существования.

Протестантство далеко отстало от католицизма с точки зрения заботы о коренных жителях колоний, как и с точки зрения миссионерской работы. Голландцы едва ли что-то делали в этом направлении, и американские колонисты англичане не только не обратили в свою веру, а фактически поработили некоторых своих соседей из индейских племен (квакеров Пенсильвании можно назвать заслуживающим похвалы исключением). Появление великих англосаксонских зарубежных миссионерских движений можно обнаружить только в конце XVIII столетия. Более того, даже сам дар Евангелия миру, когда его приняли, не избежал трагической двусмысленности. К тому же европейцы завезли чрезвычайно разлагающий потенциал, угрожавший подрывом традиционным структурам и понятиям в виде общественных авторитетов, юридических и нравственных атрибутов, моделей семьи и брака. Миссионеры, часто вопреки собственной воле, превратились в инструменты европейского господства и подавления коренного населения, применявшиеся на протяжении всей истории общения переселенцев из Европы с народами остальных континентов земного шара.

Так получается, что все завезенное европейцами на чужие земли в конечном счете представляло угрозу для местного населения или как минимум оказалось обоюдоострым. Кормовые растения (то есть маниока, батат, кукуруза), которые португальцы завезли из Америки в Африку в XVI веке, с одной стороны, послужили обогащению африканского питания, однако, с другой стороны (с чем до сих пор не все согласны), из-за них произошел бурный рост народонаселения, приведший к общественному сбою и мятежу. Благодаря завезенным в обе Америки неизвестным ранее растениям тем не менее там удалось основать новые отрасли хозяйства, для которых потребовались рабы; товарами такого рода отраслей следует назвать кофе и сахар. Дальше на север для выращивания пшеницы британскими поселенцами никаких рабов не потребовалось, зато выросла потребность в пахотных землях, и колонистам пришлось двинуться на наследные охотничьи угодья индейцев, которых они безжалостно сметали со своего пути.

Судьбы неродившихся поколений, когда такие растения с самого начала пересадили на американскую почву, определились как раз ими, и здесь следует ориентироваться на более протяженную перспективу, чем ограничиваться одним только XVIII столетием. За счет только лишь пшеницы Западное полушарие в конечном счете превратилось в житницу для европейских городов; в XX веке ею пользовались даже Россия и азиатские страны. Процветающее до сих пор виноделие испанцы внедрили на острове и реке под одним названием – Мадейра, а также на американском материке уже в XVI веке. Основа будущей политики по большому счету была заложена, когда на Ямайке прижились бананы, на Яве – кофе и на Цейлоне – чай. Кроме того, все подобного рода изменения в XIX веке осложнялись изменениями в спросе, так как процесс индустриализации потребовал больше прежних основных товаров, таких как хлопок (в 1760 году в Англию ввезли из-за рубежа 9,5 тысячи тонн (21 миллион фунтов) хлопка-сырца, а в 1837 году его ввезли 163 тысячи тонн (360 миллионов фунтов), и иногда создавались новые основные товары; речь идет о последствии того, что каучуконосы успешно пересадили из Южной Америки в Малайю и Индокитай, причем такое изменение сказалось на будущем в стратегическом масштабе.

Размах таких последствий для будущего в ранние века европейской гегемонии проявится в достаточной степени в грядущих событиях. Здесь следует разве что обратить внимание любезного читателя еще на одну, часто повторяющуюся особенность этой модели поведения – ее незапланированный, случайный характер. Она представляла собой сплав нескольких разрозненных решений, принятых относительно небольшим числом людей. Даже самые невинные их нововведения могли вызвать последствия, подобные взрыву. Стоит вспомнить, в 1859 году в Австралию ввезли всего лишь несколько дюжин кроликов, которые за несколько десятилетий расплодились до нескольких миллионов голов, опустошивших практически всю сельскую местность данного континента. Точно так же, но в меньшем масштабе, Бермуды наводнили расплодившиеся английские жабы.

Еще большую важность представлял осмысленный ввоз животных, тем не менее первой реакцией на австралийское бедствие, устроенное кроликами, стало решение завезти на данный континент английских горностаев и куниц; но все равно пришлось ждать эпидемии инфекционного заболевания кроликов – миксоматоза. К 1800 году в обеих Америках прижился практически весь зверинец европейских одомашненных животных. Самое главное, удалось развести там крупный рогатый скот и лошадей из Европы. Именно благодаря этим животным коренным образом изменилась жизнь индейцев равнин; позже, то есть после появления оснащенных холодильниками судов, в крупного экспортера мяса превращается Южная Америка, а Австралазии тоже предстоит стать крупным поставщиком мяса за рубеж, так как англичане занялись там выпасом овец, причем они сами изначально позаимствовали их у жителей Испании. И, не будем забывать, европейцы к тому же ввезли из Африки скот чистой человеческой породы. Как и британцы в Америке, голландцы долгое время воздерживались от поощрения смешения этнических групп. Все-таки в Латинской Америке, Гоа и португальской Африке межэтническое смешение бросалось в глаза. Совершенно в ином и негативном свете проявилось это смешение в британской Северной Америке, где число смешанных браков было не значительным, а близким к однозначному. Совпадение цвета кожи с юридически подневольным положением сопровождалось огромным наследством в виде политических, экономических, социальных и культурных поражений в правах на всю жизнь.

Очертания будущей политической карты творились крупными группами колониального населения, но одновременно с этим возникали проблемы у правительства. В британских колониях почти всегда существовал некоторый орган представительной власти, служивший отражением английской парламентской традиции и практики, в то время как колониальные власти Франции, Португалии и Испании придерживались откровенной авторитарной и монархической институциональной системы. Носители ни одной из них не видели никакой перспективы независимости для своих колоний или какой-либо потребности в предохранении их интересов перед метрополией, будь то воспринимаемые как первоочередные или второстепенные. В конечном счете при таком отношении было не избежать бед, и к 1763 году, по крайней мере, в британских североамериканских колониях появились признаки событий, напоминающих борьбу в Англии XVII века между короной и парламентом. И в их борьбе с другими нациями, даже когда правительства формально не находились в состоянии войны с ними, колонисты всегда проявляли живую заботу о своих собственных шкурных интересах. Даже когда голландцы и англичане формально числились союзниками в войне с французами, их матросы и купцы продолжат нападения друг на друга «за пределами линии фронта».

Проблемы имперского правительства в XVIII веке сосредотачивались, однако, по большому счету в Западном полушарии. Как раз туда отправились их поселенцы. Повсеместно на планете, даже в Индии, в 1800 году торговля все еще значила больше, чем владения, и жителям многих важных областей еще предстояло в полной мере ощутить на себе вмешательство со стороны Европы. Уже в 1789 году в Гуанчжоу за год прибывало всего лишь 21 судно Британской Ост-Индской компании; голландцам разрешили присылать в Японию ежегодно по два судна. К Центральной Азии в то время европейцы еще только подбирались по протяженным сухопутным маршрутам, проложенным в эпоху Чингисхана, и русским было ох как далеко до установления надежного контроля над внутренними районами. Африка находилась под защитой неблагоприятного для европейцев климата и опасных заболеваний. Прежде чем европейская гегемония могла стать там действительностью, первопроходцам и исследователям еще предстояло стереть остающиеся белые пятна на карте Африки.

В Тихом океане и зоне «Южных морей» ситуация развивалась несколько живее. С путешествия Уильяма Дампира из Сомерсета в 1699 году началось исследование до тех пор не изведанного континента Австралазии с нанесением его на географическую карту, хотя для завершения этой работы потребовалось еще целое столетие. На севере к 1730 году удалось доказать существование Берингова пролива. Бугенвиль и Кук в ходе своих плаваний в 1760-х и 1770-х годах сделали открытия, добавив к Новому Свету земли Таити, Самоа, Восточной Австралии, Гавайи и Новую Зеландию. Кук даже проник за пределы Южного полярного круга. В 1788 году первую партию преступников из 717 человек высадили на побережье Нового Южного Уэльса. Британские судьи послужили повивальными бабками нового мира для уголовников, чтобы разгрузить от них Старый Свет, так как американские колонии теперь уже закрылись для ссылки туда нежелательных в Англии лиц. Так без особого умысла случилось основание новой нации. Самое главное заключалось в том, что через несколько лет к ним привезли овец, и они послужили фундаментом для новой отрасли хозяйства, обеспечившей светлое будущее переселенцев из Европы. Одновременно с домашними животными, искателями приключений и никчемными людишками в Южную Тихоокеанскую зону попало Евангелие. В 1797 году первые миссионеры прибыли на Таити. С ними цивилизация европейцев как минимум в зародышевом виде наконец-то закрепилась во всех пригодных для жизни уголках мира.