Книга: Мировая история

Назад: 1 Империя Цинов в Китае и Великих Моголов в Индии

Дальше: 3 Власть в Европе и претенденты на нее

2

Новый вид общества: начало современной Европы

Словосочетание «современная история» знакомо всем, но не всегда оно означает то же самое понятие. Было время, когда современной историей считалось то, что произошло со времен «древней» истории, когда предметом этой науки служила судьба евреев, греков и римлян; в этом смысле данное словосочетание все еще используется, например, для обозначения курса преподавания «Современной истории» в Оксфорде, в который включается «Средневековье». Потом наступает очередь, чтобы отличить его еще и от «средневековой» истории. Теперь вводится новое уточнение, так как историки начали выделять внутри его свои периоды и иногда вести речь о «раннем современном» периоде. Тем самым они действительно привлекают наше внимание к некоему процессу, ведь такие историки применяют данное словосочетание к эпохе, во время которой из традиции, определявшейся земледельческим, суеверным и замкнутым западным христианским миром Средневековья, появился новый Атлантический мир. И случилось это появление в разных странах в разное время. В Англии все произошло очень быстро; в Испании процесс далеко не закончился даже к 1800 году, тогда как большей части Восточной Европы он едва коснулся даже столетие спустя. Однако реальность существования такого процесса представляется очевидной при всей неравномерности его проявления. То же самое можно сказать о его важности, так как при нем закладывался фундамент европейской мировой гегемонии.

Размышления о том, что представлял собой весь процесс, удобнее всего начинать с простой и очевидной истины: практически на всем протяжении истории человечества жизнь большинства народов глубоко и безжалостно формировалась в силу наличия у них минимального выбора или единственного пути обеспечения себе и своим семьям приюта и достаточного объема пропитания. Вероятность иного положения вещей появилась совсем недавно, и касалась она подавляющего меньшинства населения мира, а стала действительностью для любого значительного числа людей только с изменениями в экономике на заре современной Европы по большей части к западу от Эльбы. Средневековая Европа, как и большая часть мира того времени, все еще состояла из человеческих объединений, в пределах которых излишки производства над потребностями потребления по большей части получались за счет тех, кто их производил, – за счет крестьян, а присваивались общественными и юридическими учреждениями, а не участниками рынка. Когда у нас появляется повод признать существование «современной» Европы, такой порядок изменился; извлечение и сосредоточение в одном месте все тех же излишков становится одной из задач многогранного субъекта, часто называемого «капитализмом», функционирующего по большому счету посредством сделок с наличными деньгами на все больше усложнявшихся рынках.

У нас появилась возможность отследить некоторые из этих изменений, чего нельзя сказать об изменениях, происходивших раньше, потому что впервые нам достались вполне многочисленные и последовательные сохранившиеся сведения. В одном важном отношении исторические свидетельства за последние четыре или пять веков содержат намного больше достоверной информации: они представляются практически статистическими данными. Тем самым упрощается задача производства замеров. Источником нового статистического материала часто выступает правительство. По многим причинам министры любого правительства хотели знать все больше о ресурсах, находящихся в их распоряжении, или о потенциальных ресурсах. Но после 1500 года намного более богатые данные можно почерпнуть из дневников частных лиц, особенно владельцев предприятий. С увеличением числа копий, когда широкое распространение получили бумага и печать, непомерно выросла вероятность того, что тот или иной документ доживет до наших дней. Появились коммерческие приемы, потребовавшие опубликования сведений на сводных бланках; в качестве примера следует привести расписания движения судов или отчет о присвоенных ценах. Кроме того, по мере совершенствования своих приемов историки научились обращаться даже со скудными или разрозненными источниками с большей для себя пользой, чем это было даже несколько лет назад.

Из сохранившихся документов удалось почерпнуть обширные сведения о масштабах и очертаниях перемен, коснувшихся современной Европы на начальном этапе ее зарождения, однако стоит проявить осмотрительность, чтобы не впасть в преувеличение одновременно уровня достоверности таких материалов и извлекаемых из них знаний о прошлом. Сбор достоверной статистики на протяжении долгого времени представлялся задачей весьма сложной. До последнего времени даже элементарные вопросы, например касающиеся установления жителей определенного места, вызывали очень большие затруднения. Среди величайших задач, стоящих перед монархами XVIII века, ориентированными на реформы, заслуживает упоминания составление точных реестров земельных владений в пределах их государств – их называли кадастровыми (межевыми) – или даже установление точного числа подданных. Первую перепись в Великобритании провели только в 1801 году, то есть спустя без малого восемь веков после составления «Книги Судного дня». Во Франции первую официальную перепись населения провели в 1876 году, а в Российской империи в 1897-м.

Удивляться таким запоздалым датам не приходится. Любая перепись или анкетирование населения требуют привлечения к таким мероприятиям сложного и надежного административного аппарата. Опросы населения всегда вызывали его недовольство (ведь когда власти обращаются за новой информацией, жди новых налогов). Такого порядка трудности непомерно возрастали из-за отсутствия грамоты у населения, каким оно было практически по всей Европе на протяжении большей части современной ее истории.

Новый статистический материал мог послужить появлению таких же многочисленных исторических проблем, какие он призван решать. В нем может раскрыться запутанное многообразие явлений изучаемой эпохи, подчас затрудняющее процесс обобщения; значительно труднее стало понять что-либо вообще о французском крестьянстве XVIII века, так как в ходе исследования обнаружилось разночтение, скрытое в этом простом понятии, а также получается так, что французского крестьянства не существовало, а речь идет о чем-то еще в нескольких разных вариантах. Наконец, через статистику можно пролить свет на факты, а причины их появления останутся в тени. Как бы там ни было, после 1500 года мы все глубже проникаем в эпоху измерений, которые в целом облегчают задачу формулирования осторожных выводов о происходящих событиях, что составляло большую трудность при исследовании периодов более ранней истории в остальных местах.

Наиболее наглядным примером можно привести демографическую историю. В конце XV века население Европы подошло к рубежу своего роста, продолжавшегося с тех пор до наших дней. Рост численности населения Европы после 1500 года можно грубо разделить на два этапа. Приблизительно до середины XVIII века увеличение населения Европы выглядит (за исключением известных локальных и временных перерывов) относительно медленным и постепенным; этот период примерно совпадает с «ранней современной» историей и считается одной из ее отличительных особенностей. На втором этапе рост численности населения намного ускоряется и сопровождается огромными изменениями. Пока что нас интересует только первый этап, так как на его протяжении прокладывался путь, на котором современная Европа обрела свои очертания. Общие факты и тенденции в этот период истории просматриваются достаточно четко. Притом что они на самом деле с трудом поддаются расчету, полученные цифры обосновать стало проще, чем в прежние времена, среди прочего потому, что с начала XVII века и позднее власти всех стран стали проявлять практически постоянный интерес к проблемам населения. Такой интерес властей стал вкладом в основание статистики как науки (тогда названной «политической арифметикой»), появившейся в конце XVII века и получившей признание главным образом в Англии. Ее специалисты проделали большую работу, хотя их достижения представлялись крошечным островком относительно последовательного метода в море предположений и догадок. Тем не менее общую картину разобрать еще можно. В 1500 году в Европе насчитывалось около 80 миллионов жителей, два века спустя их стало чуть меньше 150 миллионов, и в 1800 году европейцев немного не хватало до 200 миллионов человек. До 1750 года рост населения в Европе шел весьма устойчиво темпами, обеспечивавшими в районе 1700 года ее долю в населении планеты около одной пятой части, но к 1800 году на Европу приходилась практически четверть мирового населения.

Следовательно, мы видим, что на протяжении долгого времени отсутствовали такие поразительные диспропорции между темпами роста населения в Европе и на остальных континентах, которые появились позже. Представляется вполне обоснованным такой вывод: подобный рост означал к тому же, что в остальном численность населения Европы и остальных континентов тогда отличалась меньше, чем после 1800 года. Получается так, например, что обычно европейцы умирали относительно молодыми. До 1800 года в среднем продолжительность их жизни была намного меньше, чем в наше время, потому что народ уходил в лучший мир раньше. Продолжительность жизни французского крестьянина XVIII века оценивается приблизительно в 22 года, и ориентировочно только одному из четырех новорожденных давался шанс выжить в младенчестве. Тогда шансы оценивались во многом такими же, как для индийского крестьянина в 1950 году или итальянца при имперском Риме. Сравнительно немногочисленной части народа предстояло дожить до 40 лет, и, так как они питались хуже нас, в таком возрасте европейцы того времени выглядели старше европейцев нынешних, ростом были меньше и выглядели относительно нездоровыми. Как и в Средневековье, женщины обычно умирали раньше мужчин. В этой связи многие мужчины вступали во второй или даже третий брак не как сегодня из-за развода с прежней женой, а после того, как в скором времени становились вдовцами.

Семейная жизнь средней европейской пары продолжалась совсем недолго. К западу от линии, проходящей примерно от Прибалтики до Адриатики, длительность брака была меньшей, чем на востоке от нее. Кроме того, там было принято заключать первый брак позже, после достижения 20 лет от роду, и на протяжении продолжительного времени сохранялась такая традиция, отразившаяся на демографическом фоне востока и запада Европы. В целом же, однако, состоятельные европейцы могли позволить себе заводить много детей; у бедных слоев населения детей было меньше. Существуют выведенные логическим путем доказательства одновременно того, что в XVII веке в ряде мест использовались приемы ограничения деторождения в семьях и что этим целям служили не только аборты и детоубийство, а кое-какие еще приемы. Для объяснения данной таинственной загадки требуются новые факты культурной и экономической жизни европейцев того времени. Мы имеем дело со сферой их жизни, практически не познаваемой с исторической точки зрения в условиях практически не владевшего тогда грамотой общества. Нам мало что известно с достаточной достоверностью о средневековом контроле над рождаемостью и еще меньше о его последствиях – если вообще существовало нечто подобное – для формирования представлений первых современных европейцев о себе и их роли в определении собственной судьбы.

В демографии в целом к тому же находит отражение продолжающееся экономическое преобладание сельского хозяйства. На протяжении долгого времени оно давало совсем немного больше продовольствия, чем требовалось, и обеспечивало пропитание только медленно растущего населения. В 1500 году Европа все еще представляла собой в основном сельский континент деревень, где народ находился на весьма низком уровне существования. На современный взгляд, Европа выглядела пустынной. Население Англии, многочисленное относительно площади территории по сравнению с остальной континентальной частью, в 1800 году составляло всего лишь приблизительно одну шестую часть нынешнего; в Восточной Европе оставались огромные незаселенные территории, для которых правители искали людей и всеми путями поощряли переселение их туда. Даже притом, что население Европы стремительно увеличивалось, ему было еще далеко до населения Азии.

Все-таки города в Европе продолжали расти: их стало больше, границы расширялись и городское население увеличивалось. Рост одного или двух городов шел заметно быстрее, чем населения в целом. Население Амстердама в XVIII столетии в общей сложности приблизилось к 200 тысячам человек. Число жителей Парижа между 1500 и 1700 годами могло удвоиться и приблизиться к полумиллиону человек. Население Лондона скакнуло выше населения Парижа, увеличившись за те же самые два века с 120 до без малого 700 тысяч человек; при намного меньшем английском населении это конечно же означало более мощный сдвиг в сторону урбанизации. В английском языке появилось новое слово, обозначавшее важное явление жизни, – пригород, предместья. Гораздо сложнее даются обобщения по поводу городов среднего и малого размера. В своем подавляющем большинстве европейские города были довольно-таки маленькими, все еще меньше 20 тысяч жителей в 1700 году, но девять европейских городов с населением больше 100 тысяч человек в 1500 году стали по крайней мере дюжиной 200 лет спустя. Все-таки преобладания Европы в урбанизации за эти столетия не отмечается, и самые крупные города мира все еще оставались в Азии.

Урбанизация и демографический рост в Европе распределялись очень неравномерно. Самой большой западноевропейской страной в эти годы оставалась Франция; в 1700 году в ней проживало около 21 миллиона человек, тогда как в Англии и Уэльсе насчитывалось около шести миллионов. Однако проводить сравнения сложно потому, что для одних областей оценки выглядят намного менее надежными, чем для других, к тому же свои сложности привносит частое изменение государственных границ, из-за чего теряется уверенность в том, что по прошествии времени мы говорим о том же самом районе. В некоторых из них конечно же случилось замедление роста населения или даже его сокращение из-за свалившихся на них в XVII веке бедствий. В 1630-х годах Испания, Италия и Германия подверглись тяжелейшим вспышкам эпидемических заболеваний, случались местные эпидемии, такие как Великая лондонская чума 1665 года. Рост населения прекращался из-за отдельных случаев локального голода; до нас дошли сведения даже о людоедстве в Германии в середине XVII века. Жизнь впроголодь и снижение иммунитета легко приводили к беде в сочетании с разрушением экономики, которое могло последовать за тощим урожаем. Когда все беды к тому же усугублялись войной, а войн всегда хватало в Центральной Европе, неминуемо наступала настоящая катастрофа. Голод и болезни, неотступно следовавшие за вещевыми обозами армий, могли стремительно выкосить все население небольших областей. В этом к тому же находила свое отражение степень, до которой была все еще локализована экономическая жизнь; могло случиться так, что один город оставался невредимым даже в полосе проведения военной кампании, если враг его не осадил и не взял, в то время как на расстоянии в несколько миль другой город этот враг превратил в развалины. Ситуация постоянно оставалась нестабильной, пока продуктивность земледелия не начала обгонять прирост населения.

Здесь, как и во многих других делах, в разных странах история складывалась по-своему. Новый рост производительности сельского хозяйства шел полным ходом в середине XV века. Одним из его признаков послужило возобновление возделывания земель, заброшенных из-за резкого сокращения там населения в XIV веке. Все же до 1550 года такой процесс охватывал только отдельные районы Европы. Долгое время этими районами аграрный рост ограничивался, хотя к тому моменту уже внедрили важные усовершенствования земледельческих приемов, позволившие повысить урожаи главным образом через применение труда, то есть интенсивное возделывание почвы. Однако никакие нововведения не приносили ожидавшейся пользы там, где в сельской местности оставалось неизжитым наследие средневекового прошлого. Быстрому выходу на некоторую самоокупаемость ряда общин не помогло даже поступление в их распоряжение денег. В то время как крепостничество повсеместно вымирало, в Восточной Европе его пределы фактически расширялись. Как бы там ни было, но к 1800 году, если взять Европу в целом и несколько ее ведущих стран в частности, сельское хозяйство считалось одним из двух секторов экономики, где прогресс был нагляднее всего (вторым сектором называлась торговля). В целом же сельское хозяйство обещало обеспечить продолжающийся рост населения Европы, сначала очень медленный, но с постепенно повышающимся темпом.

Ситуация в сельском хозяйстве медленно менялась по мере усиления ориентации на рынки и внедрения технических новшеств. Два этих процесса связывались воедино. Рядом жили многочисленные соседи, обеспечившие обширные рынки сбыта, то есть появился стимул для выращивания товара на продажу. Уже в XV веке жители Нидерландов заняли передовые позиции во внедрении приемов интенсивного возделывания почвы. Именно во Фландрии с внедрением усовершенствованных дренажных систем отрылся путь к повышению отдачи пастбищ и увеличению поголовья домашнего скота. Еще одной областью с относительно многочисленным городским населением была долина реки По; через Северную Италию новые зерновые культуры ввозились в Европу из Азии. Так, рис, ставший важным дополнением в европейской зерновой кладовой, появился в долинах рек Арно и По в XV веке. Вместе с тем не все сельскохозяйственные культуры мгновенно прижились на европейской земле. Потребовалось около двух веков, пока картофель из Нового Света стал распространенным предметом продовольственного потребления в Англии, Германии и Франции, причем несмотря на его очевидную пищевую ценность и массовый пропагандистский фольклор с описанием его свойств как возбуждающего половое влечение средства и эффективности в сведении бородавок.

Из Нидерландов приемы повышения отдачи сельского хозяйства в XVI веке доходят до Восточной Англии, где их постепенно доводят до совершенства. В XVII веке Лондон превратился в порт для вывоза зерна за рубеж, и в следующем столетии континентальные европейцы потянутся в Англию, чтобы обучаться ведению земледелия. К тому же XVIII век принес усовершенствование земледелия и животноводства. Внедрение такого рода усовершенствований послужило повышению урожайности зерновых культур и качества домашнего скота, теперь считающегося делом само собой разумеющимся, но до тех пор представлявшегося делом невообразимым. Преобразились вся картина сельской местности и внешний вид ее обитателей. Сельское хозяйство стало первой демонстрацией того, что можно было сделать с помощью зачаточной науки в виде эксперимента, созерцания, письменных пометок и некоторых нововведений для усиления человеческого воздействия на окружающую среду более оперативно, чем позволяла селекция, диктовавшаяся обычаем. Совершенствование в аграрной сфере способствовало объединению мелких наделов в крупные угодья, сокращению числа мелких землевладельцев за исключением владельцев наделов, представлявших для них особую ценность, поднималась занятость наемных тружеников, и увеличивались капиталовложения в здания, осушение болот и оборудование сельхозназначения.

Скорость происходивших тогда перемен не следует преувеличивать. Одним из показателей перемен в Англии служат темпы «огораживания», то есть консолидации для личного пользования открытых полей и общинных земель традиционной деревни. Только в конце XVIII и начале XIX века становятся частыми и многочисленными парламентские акты, санкционирующие такое дело. Полная интеграция сельского хозяйства с рыночной экономикой и отношение к земле как к любому другому товару даже в Англии, считавшейся лидером мирового сельского хозяйства, откладывалась до XIX столетия, то есть до появления заокеанских зерновых угодий. Зато уже к XVIII веку начинал открываться путь для движения вперед.

Значительное повышение отдачи сельского хозяйства в конечном счете позволило ликвидировать периодически возникающую нехватку продовольствия, служившую препятствием на пути демографического прогресса. Возможно, последний случай, когда европейское население столкнулось с острой нехваткой продовольственных ресурсов, угрожавшей новым великим бедствием, как то, каким запомнился XIV век, зафиксирован в конце XVI столетия. В дальнейшем неблагоприятном периоде, пришедшемся на 50—60-е годы следующего века, народы Англии и Нидерландов едва избежали худшего варианта развития событий. В последующем голод и нехватка продовольствия в Европе превратились в события локального и национального масштаба, все еще грозящие, надо признать, значительным демографическим ущербом, но постепенно их опасность отступала с увеличением объема зерна на внешнем рынке. Скудные урожаи, говорят, в 1708–1709 годах превратили Францию в «одну огромную больницу», однако это случилось в военное время. Ближе к завершению того столетия некоторые средиземноморские страны попали в большую зависимость от поставок зерна для помола муки из Балтийских государств. Правда, пройдет много времени, прежде чем внешний рынок зерна станет надежным источником пропитания; часто он будет реагировать слишком медленно, особенно в том случае, когда потребуется наземный транспорт. Жителям некоторых районов Франции и Германии придется страдать от нехватки продовольствия даже в XIX веке, а в XVIII веке рост населения Франции начнет обгонять наращивание производства продовольствия, поэтому уровень жизни многих французов тогда фактически понизится. Для английского сельского труженика тем не менее некоторые годы того века позже будут вспоминаться как период благополучия с изобилием пшеничного хлеба и даже мясом на столе.

Реакция на неясно ощущавшееся превышение роста населения относительно замедленного увеличения объема ресурсов для его обеспечения в конце XVI века выразилась в стимулировании переселения народов. К 1800 году европейцы принесли большую пользу народам заморских стран. В 1751 году один житель Северной Америки обнаружил, что на его континенте находится миллион человек британского происхождения; современные вычисления говорят о том, что в XVII веке в Новый Свет переселилось около 250 тысяч британских эмигрантов, а в следующем столетии – еще 1,5 миллиона. К тому же в Северную Америку перебрались немцы (около 200 тысяч человек), а в Канаду – некоторое количество французов. К 1800 году все выглядит так, что в Америке севернее Рио-Гранде осели порядка двух миллионов европейцев. К югу от Рио-Гранде поселилось около 100 тысяч испанцев и португальцев.

Страх перед тем, что дома им не хватит пропитания, подпитывал тогдашнее великое переселение народов и служил отражением продолжавшегося преобладания сельского хозяйства во всех представлениях об экономической жизни. За три столетия в структуре и размахе всех основных секторов европейской экономики произошли заметные изменения, но в 1800 году (все справедливо относилось и к 1500 году) можно было сказать, что сельскохозяйственный сектор оставался преобладающим даже во Франции и в Англии, считавшихся крупнейшими западными странами, где случился наибольший прогресс в торговле и ремесленном производстве. Более того, повсеместно появилась совсем тонкая прослойка населения, занятого в сфере промышленного производства, полностью свободного от сельского хозяйства. Все пивовары, ткачи и красильщики находились в зависимости от аграрного сектора, а многие из тех, кто растил зерновые культуры или возделывал почву, тоже пряли, ткали или как-то иначе имели дело с товарами, предназначенными для сбыта на рынке.

Наряду с сельским хозяйством радикальные изменения наблюдаются в торговом секторе экономики Европы. В торговле со второй половины XV века просматривается ускорение темпа наращивания объемов товарного оборота. В Европу тогда возвращалось что-то вроде коммерческого оживления, сначала проявившегося в XIII веке, и его можно заметить в увеличении масштаба, приемов и направлений торговых потоков. Снова просматривается связь с ростом европейских городов. Они одновременно нуждались в специалистах и обеспечивали их проживание. Крупные ярмарки и базары Средневековья все еще продолжали существование. Точно так же сохранялись средневековые законы о ростовщичестве и ограничительная практика гильдий. Как бы там ни было, еще до 1800 года появился совершенно новый мир торговли.

Он уже просматривался в XVI веке, когда в Европе началась продолжительная экспансия мировой торговли, которой суждено было продолжаться фактически непрерывно, кроме коротких пауз на время войн, до 1930 года, а после еще одной мировой войны возобновиться снова. Торговая экспансия началась с переноса центра тяжести экономики из Южной в Северо-Западную Европу, из Средиземноморья на побережье Атлантики, речь о которой у нас уже шла. Свой вклад в это дело внесли политические проблемы и войны, те, что послужили разрушению Италии в начале XVI века; собственная роль принадлежала мелким, кратковременным, но решающим факторам, таким как преследование евреев португальцами, из-за которого многие из них переселились в Нидерланды, унеся с собой богатые навыки в торговле.

Большой коммерческий успех в XVI веке выпал на долю Антверпена, хотя все пошло прахом после нескольких десятилетий пребывания этого города в политической и экономической пропасти. В XVII веке первенство от него перешло к Амстердаму и Лондону. В каждом из этих случаев оживленная торговля, организованная в густонаселенных внутренних районах, приносила прибыль, направлявшуюся на цели диверсификации обрабатывающей промышленности, услуг и банковского дела. Существовавшее с древних времен верховенство в банковском деле средневековых итальянских городов перешло сначала во Фландрию и к немецким банкирам XVI века, а потом в конечном счете в Голландию и Лондон. Банк Амстердама и даже банк Англии, основанный только в 1694 году, в скором времени приобрели большое международное экономическое влияние. Вокруг них сгруппировались прочие банки и купеческие дома, владельцы которых стали заниматься предоставлением кредита и финансов. Процентные ставки пошли вниз, а средневековое изобретение в виде векселя получило невиданную популярность и превратилось в основной финансовый документ международной торговли.

В данный период истории Европы начинается расширение сферы применения бумажных денег вместо слитков благородных металлов. В XVIII веке пускаются в обращение первые европейские бумажные деньги и изобретается платежное поручение в виде чека. Основатели акционерных обществ выпустили еще один вид оборотного документа, представляющего собой их собственные акции (паи). Их котировка в лондонских кофейнях в XVII веке перешла в ведение основанной тогда Лондонской фондовой биржи. К 1800 году подобные учреждения существовали во многих европейских странах. Новые схемы сосредоточения капитала и его применения внедрялись в Лондоне, Париже и Амстердаме. В одно время в моду вошли всевозможные лотереи и тонтины (система страхования с общим фондом, при которой всю сумму страховки получает член фонда, переживший остальных); точно так же пришло увлечение во многом наглядно губительной инвестиционной лихорадкой с печально известным великим английским «пузырем» Южного моря. Итак, мир постоянно превращался в сферу деятельности ростовщиков всех мастей, человечество все больше приучалось к мысли о том, что деньги должны приносить новые деньги, и те же ростовщики изобретали для себя все новые агрегаты механизма современного капитализма.

Одним из производных моментов преобразования европейского мира с конца XVII века стало придание гораздо большего внимания коммерческим интересам на дипломатических переговорах, причем отстаивать свои коммерческие интересы власти стран готовы были с применением вооруженных сил. Англичане с голландцами затеяли войну исключительно за обладание рынками сбыта товаров уже в 1652 году. С данного момента ведется отсчет продолжительной эпохи, в течение которой англичане с голландцами, французы и испанцы снова и снова вступали в схватку по спорным вопросам, важными и даже главными среди которых считались торговые споры.

Правители не просто оглядывались на своих купцов, в интересах которых развязывали войны, но к тому же всячески вмешивались в функционирование системы хозяйствования, основанного на обмене товарами. Иногда они сами выступали в роли предпринимателей и работодателей; известный арсенал в Венеции, как говорят, одно время в XVI веке считался крупнейшим производственным предприятием в мире. Они могли к тому же предоставлять монопольные привилегии компании в соответствии с особой хартией, которой предусматривалось облегчение задачи привлечения капитала через обещание надежной гарантии на отдачу от долевого участия в деле. В конечном счете народ пришел к выводу о том, что такие привилегированные компании (существующие на основе королевской грамоты или специального акта парламента) не всегда служат надежнейшим способом обеспечения экономического преимущества, и к ним все стали относиться с недоверием (последнее краткосрочное возрождение таких компаний случилось в конце XIX века). Как бы там ни было, такого рода действия потребовали тесного вовлечения в дело государства, и, соответственно, политику и законодательство пришлось подстраивать под требования делового сообщества Европы.

Порой взаимосвязь развития коммерческой сферы и общества явно проливает свет на изменения, чреватые действительно очень глубокими последствиями. Один наглядный пример находим в XVII веке, когда некий английский финансист впервые предложил своим согражданам услугу по страхованию их жизни. С тех пор велась практика продажи аннуитетов (ежегодная выплата, установленная договором, завещанием или другим актом) по страхованию жизни людей. Следует обратить внимание на новизну, заключавшуюся в применении в данном деле страховой науки и появившихся статистических данных «политической арифметики». Так возникли рациональные вычисления вместо гадания на кофейной гуще относительно загадки, до того времени внушающей страх из-за непонятности и отсутствия рационального объяснения такому явлению, как смерть человека. По мере совершенствования страховой услуги людям начали предлагать (по определенной ставке) страхование на случай постоянно расширяющегося перечня стихийных бедствий. Совершенно случайно вышло так, что появилось еще одно очень важное устройство для мобилизации в больших объемах денежной массы в целях продолжения инвестиций. Изобретение замечательной услуги по страхованию жизни, на заре которой иногда говорили о «возрасте, по достижении которого несовершеннолетний вправе выбирать себе опекуна», дает на самом деле достаточные основания для предположения о том, что масштабы экономических перемен в действительности достигали весьма широких пределов. Они служат слабым источником и выражением предстоящего отделения церкви от государства во всей европейской вселенной.

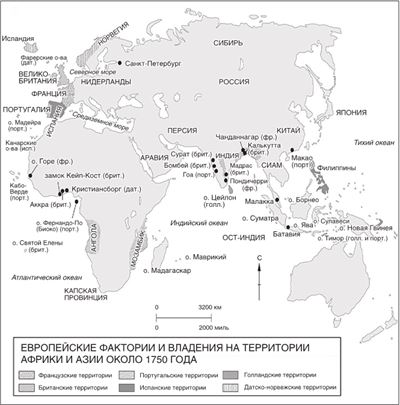

Самым впечатляющим событием структурного развития европейской коммерции представляется неожиданное повышение значения со второй половины XVII века и дальше внешней торговли. Все произошло в рамках смещения хозяйственной активности из Средиземноморья в Северную Европу, уже заметного до наступления 1500 года, из-за которого впервые стали просматриваться очертания будущей мировой экономики. Где-то до 1580 года тем не менее эти очертания все еще по большому счету определялись иберийскими народами. Они не только сохраняли свое господство в торговле на маршрутах в Южной Атлантике и Карибском море, но после 1564 года к тому же осуществляли регулярные плавания на «манильских галеонах» из Акапулько на Филиппины; следовательно, Китай втянули в коммерческую орбиту европейцы с далекого Востока, хотя на Западе утвердились португальцы. Глобальная торговля начинала затмевать старую средиземноморскую торговлю. К концу XVII века решающая роль все еще принадлежала закрытой торговле Испании и Португалии с их трансатлантическими колониями, зато в торговле с заморскими странами господство перехватили голландцы, которых все больше теснили достойные соперники в лице англичан.

Успех голландцам принесли поставка на европейские рынки соленой селедки и обладание специально сконструированными быстроходными судами для транспортировки насыпных грузов типа «флейт». С ними голландцы сначала добились преимущества в торговле в бассейне Балтийского моря; они вышли в лидеры среди перевозчиков грузов Европы. Подчас теснимые англичанами, ближе к концу XVII века голландцы сохраняли за собой обширную сеть колоний и факторий, особенно густую в Восточной Азии, откуда они вытеснили португальцев. Основой английского превосходства на море тем не менее служила Атлантика. Наряду с торговлей большую важность представлял рыбный промысел; англичане добывали высокопитательную треску на отмелях Ньюфаундленда, вялили и солили ее на берегу и затем продавали в портах средиземноморских стран, где рыба пользовалась повышенным спросом из-за традиционного поста по пятницам. Вяленую треску (здесь ее называют «бакальяу») даже сегодня можно увидеть на столах жителей Португалии и Южной Испании, как только минуешь туристическое побережье этих стран. Постепенно голландцы одновременно с англичанами расширяли и разнообразили свою транспортную торговлю, а также начали сами заниматься предоставлением услуг торговых посредников. В соревнование с ними вступили купцы Франции; в первой половине XVII века оборот ее внешней торговли удвоился.

С ростом численности населения при известной обеспеченности надежным транспортом (водный транспорт всегда обходился дешевле транспорта наземного) постепенно нарастал объем внешней торговли хлебом в зерне. Эволюция самого судостроения способствовала перемещению таких товаров, как деготь, лен и деловая древесина, на которых сначала держалась балтийская торговля, позже сыгравших важную роль в экономике Северной Америки. Дело касалось не одного только потребления в масштабах Европы; все эти новшества сыграли свою роль в создании условий для роста колониальных империй. К XVIII веку мы уже оказываемся свидетелями становления трансокеанской экономики и международного торгового сообщества, ведущего дела (неотъемлемые от войн и интриг) по всей планете. В этой экономике важная и постоянно растущая роль принадлежала рабам.

Подавляющее большинство из них вывезли из Африки, первых африканских рабов, завезенных в Европу, продали в Лиссабоне в 1444 году. В самой Европе рабство к тому времени практически исчезло (хотя европейцев все еще обращали в рабов и продавали в рабство, но этим занимались арабы с турками). Теперь рабству предстояло получить широкое распространение на новых континентах и приобрести бесчеловечную связь с расовой дискриминацией. В течение двух или трех лет португальцы продали больше тысячи африканцев, а для расширения работорговли в Западной Африке европейцы открыли постоянную факторию для приема рабов. По этим данным можно судить о том, как быстро европейцы увидели источник большой поживы, обещанной новым каналом движения товара, но судить о предстоящем масштабе данного предприятия пока было рано. Зато с самого начала никто не скрывал крайней жестокости зарождающегося бизнеса (португальцы быстро перешли к захвату детей, чтобы их родители послушно шли в рабство) и готовности самих африканцев к участию в нем; когда пришло время отправиться за рабами дальше внутрь континента, европейцы просто стали поручать это дело местным властелинам, которые сгоняли пленников толпами и передавали их работорговцам оптом.

Почему Африка превращается в центр такого бедствия человечества, как работорговля? Причина во многом лежит в представлении о расовом превосходстве: кое-кто из европейцев уже тогда рассматривал африканцев в качестве трудолюбивого, послушного скота, лишенного человеческого рассудка. Эти расистские представления могли возникнуть скорее в силу сосредоточения основного внимания торговцев рабами на Африке, чем из-за слабости практически всех африканских политических структур или сотрудничества многих африканских вождей или торгашей, даже притом, что последние причины все-таки сыграли свою роль. Само то, что у европейских держав уже существовали фактории почти на всем африканском побережье, и сопротивление одновременно со стороны коренных американцев и их жрецов, пытавшихся отвратить от массового порабощения в обеих Америках, также служило указанием на Африку как на континент, откуда можно было привозить рабов. Как ни странно, европейский расизм сыграл свою роль в формировании атлантического смешения всех этнических групп с миллионами африканцев, расселенных по всему американскому континенту.

На протяжении долгого времени жители Европы, а также португальских и испанских поселений на атлантических островах приняли практически всех рабов, завезенных из Западной Африки. Потом все поменялось. С середины XVI века африканских рабов доставляли через Атлантику в Бразилию, на острова Карибского моря и североамериканский материк.

Таким образом, начинается продолжительный период радикального роста объема работорговли, демографические, экономические и политические последствия которого достались даже нам, нынешним обитателям планеты. Африканское рабство, основанное на продаже одними африканцами других африканцев португальцам, англичанам, голландцам и французам и их последующей перепродаже другим европейцам в Америке, представляется явлением с намного более глубокими последствиями, чем порабощение европейцев османами или тех же африканцев арабами. Приблизительное количество обращенных в рабство африканцев тоже внешне легче себе представить, но только очень приблизительно. Львиная доля трудовых ресурсов, за счет которых возникли и стали приносить доход американские колонии, состояла из африканских рабов, хотя в силу климатических факторов рабское население распределялось по американскому континенту неравномерно. Огромное большинство рабов всегда использовалось в сельском хозяйстве или для обслуживания бытовых потребностей хозяев: темнокожие ремесленники или, позже, фабричные рабочие встречались совсем нечасто.

Работорговля к тому же представляла большую коммерческую важность. Иногда она приносила громадные барыши, и ею в известной степени объясняется переполненность трюмов невольничьих судов, в которых из-за духоты в пути погибал живой товар. Уровень смертности на один вояж невольников в таких судах редко составлял меньше 10 процентов, а иногда намного превышал этот ужасный показатель. Предполагаемая ценность такой торговли считалась огромной и выгодной для многих, хотя средняя доходность на вложенный капитал, как правило, сильно преувеличивалась. На протяжении двух веков работорговля постоянно вызывала дипломатические пререкания и даже войны, так как правители разных стран стремились ею заняться или ввести собственную монополию на нее. Возня вокруг такого рода торговли служит свидетельством ее важности в глазах европейских государственных деятелей без учета ее экономической оправданности.

Когда-то широкое распространение получило предположение о том, что прибыли от работорговли послужили капиталом для европейской индустриализации, но от этого заблуждения все отказались. По крайней мере, к главным источникам их больше не относят. Европейская индустриализация представляется медленным процессом. Еще до 1800 года, притом что примеры сосредоточения промышленных предприятий уже можно было обнаружить сразу в нескольких европейских странах, одновременный рост перерабатывающей и добывающей промышленности являл собой по большому счету укрупнение мелкотоварного ремесленного производства и его техническое усложнение, а не радикальное обновление приемов и законодательной базы. За два столетия занятия артиллерийским делом горная промышленность и металлургия вышли на большую высоту развития, в то время как научная аппаратура и механические часы служат нам свидетельством широкого распространения навыков, необходимых для изготовления изделий для проведения измерений с высокой точностью результата. И понятия, приобретенные деятелями науки, начинали постепенно переходить в производство, и на их основе формировались новые направления технологии.

Такого рода достижения послужили формированию первой модели промышленной эпохи и постепенному коренному изменению традиционных отношений с Азией. На протяжении многих столетий восточные мастера изумляли европейцев своим тонким искусством и высочайшим качеством изделий. Азиатский текстиль и керамика обладают превосходством, которое прижилось в бытовом европейском языке: слова фарфор, муслин, набивной ситец (миткаль), капок (растительный пух) используются до сих пор. В XIV и XV веках европейцы начинают догонять азиатов, особенно в овладении современными механическими и техническими навыками. Азиатские монархи начали искать европейцев, которые могли бы научить их подданных изготовлению эффективного огнестрельного оружия; они даже занялись коллекционированием механических игрушек, предлагавшихся в изобилии на европейских ярмарках.

Такой обмен ролями произошел в силу накопления Европой навыков в традиционных сферах ремесла и внедрения их в новых областях. Такой процесс обычно наблюдался в городах; ремесленники часто переезжали из одного города в другой в соответствии со спросом на них. По большому счету разглядеть такой процесс не составляет большого труда. Труднее понять, что происходило в голове европейца, заставляя ремесленника двигаться вперед, да еще стимулируя его интерес к общественным благам, когда повальное увлечение конструированием новых механизмов стало таким же важным аспектом периода последнего Ренессанса, как творчество его архитекторов и ювелиров. В конце-то концов, такое увлечение выглядит явлением отнюдь не повсеместным.

Первые промышленные зоны увеличивались за счет сращивания не только центров признанных европейских производственных предприятий (таких как текстильные или пивоваренные заводы), тесно связанных с сельским хозяйством, но и самих сельских предприятий. Такое положение вещей сохранялось весьма долгое время. Старые отрасли притягивали к себе предприятия, их обслуживающие. Антверпен служил крупным портом для ввоза в Европу английского текстиля; в результате там появились предприятия по его доработке и окрашиванию, на которых изготавливались товары углубленной переработки для отправки на рынки сбыта через тот же самый порт. Между тем в английской сельской местности торговцы шерстью сформировали первичный вариант промышленного роста через «выдачу» сельским прядильщикам и ткачам необходимого им сырья. Еще одним фактором «локализации производства» служило наличие полезных ископаемых; горная добыча и металлургия считались самыми важными промышленными занятиями, независимыми от сельского хозяйства, и предприятия данных отраслей располагались в самых разных местах.

Но предприятиям постоянно грозило вступление в полосу промышленного застоя или даже иногда крах. Именно это, по всей видимости, произошло в Италии. Средневековое промышленное превосходство этой страны исчезло в XVI веке, в то время как промышленная слава фламандских Нидерландов, а также Западной и Южной Германии – старого Каролингского центра – сохранялась на протяжении еще сотни лет или около того, то есть до тех пор, пока не появилась ясность в том, что новыми промышленными лидерами выступают Англия, голландские Нидерланды и Швеция. В XVIII веке в разряд индустриальных стран выдвигается Россия, обладавшая мощными добывающими отраслями промышленности. К тому времени также начинают учитывать новые факторы промышленного развития; организованная наука привлекается к внедрению промышленных приемов, а формирование промышленности сознательно и подсознательно велось с помощью государственной политики.

Полная картина экспансии и роста промышленности Европы в долгосрочной перспективе явно требует большой квалификации художника. Обратите внимание: чтобы не впасть в заблуждение, надо помнить о том, что великая фаза европейского промышленного роста, когда европейская промышленность и ее американские отростки приобрели качественные отличия от остальных стран, по большому счету началась в XIX веке. Радикальные колебания легко могли возникнуть еще позже, когда скудный урожай мог вызвать «набеги» на банки и сокращение спроса на промышленные товары, причем эти колебания могли выглядеть достаточно значительными, чтобы их назвать провалами. Дальнейшее развитие и интеграция экономики могли служить причинами новых по форме бедствий. Так, вскоре после наступления 1500 года можно было заметить невиданный до тех пор стремительный рост цен. В локальном масштабе эта тенденция могла проявляться очень остро через удвоение затрат за один только год. Хотя такой рост нигде долгое время не сохранялся, общий результат внешне выразился в примерно четырехкратном повышении европейских цен за сотню лет.

На фоне инфляции XX века подобный рост цен выглядит в целом совсем не страшным, но для того времени он стал явлением довольно-таки новым, чреватым великими пагубными последствиями. Кому-то из собственников недвижимости он пошел на пользу, кому-то принес непоправимый вред. Некоторые землевладельцы отреагировали повышением ставки арендной платы и максимальным увеличением отдачи от сборов со своих феодальных поместий. Кому-то пришлось распродать все свое состояние. В этом смысле инфляция способствовала социальной мобильности, чему часто служила в прошлом. На бедных слоях населения такие спады отражались пагубнее всего, ведь цена товаров сельскохозяйственного производства росла, а заработная плата в денежном выражении за ценами не поспевала. Поэтому реальная заработная плата упала. Иногда все беды к тому же усугублялись местными факторами. В Англии, например, из-за высоких цен на шерсть у землевладельцев возникло искушение к огораживанию общинной земли и тем самым изъятию ее из общего использования ради выпаса на ней своих овец. Несчастный крестьянин-животновод голодал, и, таким образом, как выразился один известный в то время автор комментария, «овцы съели людей». Во второй трети XVI века повсеместно поднимались народные мятежи и распространялся общественный беспорядок, обнаруживавшие одновременно непонимание и серьезность всего тогда происходившего в Европе. Везде проявлялись крайности общества, которое переживало повышение инфляции наиболее болезненно; бедным она принесла нищету, в то время как королей она коснулась тем, что им приходилось тратить средств больше, чем кому-либо еще.

Море чернил потратили историки на объяснение того длившегося целый век повышения цен на товары в Европе. Их больше не устраивало объяснение, изначально выдвинутое тогдашними наблюдателями и состоявшее в том, что истинной причиной послужила поставка новой партии золотых слитков, последовавшая за открытием приисков Нового Света испанцами; инфляция уже шла полным ходом до того, как слитки американского золота начали прибывать в сколько-нибудь значительном количестве, хотя золото позже усугубило все беды европейцев. Вероятно, главные проблемы следует связывать с ростом численности населения, притом что до прогресса в сфере производства все еще надо было дожить. Повышение цен на товары в Европе продолжалось до начала XVII столетия. Затем наступило время их редкого, но заметного снижения до тех пор, пока около 1700 года не возобновилось их медленное повышение.

Из «великой дивергенции» – процесса, через который Западная Европа сначала догнала передовые страны Азии и затем перегнала их, – произошли единственные в своем роде изменения в европейской экономике и обществе, которые поставили данный континент и его колониального отпрыска на рельсы господства в мире. Отправной точкой для Азии и Европы в XVI и начале XVII века послужили передовые для них области: например, в Китае богатейшие ее провинции (скажем, Цзянсу), а в Европе – Северная Италия, Фландрия или Англия. Эти мелкие области Европы, богатевшие весьма быстро, уже могли пользоваться некоторыми преимуществами: государства в то время ослабли и утратили способность к нанесению большого ущерба экономическому развитию. Ряд городов пользовался высокой степенью автономии, и в нескольких из них сложились понятия гражданских прав и неприкосновенности частной собственности. Такое «программное обеспечение» могло сыграть свою роль в подготовке почвы для продвижения Европы вперед, хотя в наиболее урбанизированных областях Азии существовали преимущества в иных сферах.

Главной причиной такого громадного расхождения в судьбе Европы и Азии можно назвать особенное для каждого из этих континентов сочетание материально-технической основы экономики и социально-политической надстройки. Это сочетание выглядит единственным в своем роде для разных уголков Европы, по крайней мере, с XVIII века и дальше. Ряд областей Европы – и особенно Великобритания – обладали доступными месторождениями каменного угля, и их население могло использовать свой уголь в качестве высококалорийного источника тепловой энергии. В то же самое время, располагая современным вооружением и опираясь на стратегию войн высокой интенсивности, европейцы овладели колониями, на территории которых они начали добывать сырье для промышленности, а также вывозить избыточную часть своего населения. Причем по мере экономического развития Европы одновременно менялись представления об окружающем мире – наиболее значительное изменение коснулось пытливости творческих представителей европейской нации, обеспечивших внедрение научных достижений в новые технологии товарного производства. И талант европейцев, проявившийся в производственной сфере, послужил формированию в Европе с 1800 года и позже совершенно нового типа общества.

В наше время лишним будет напоминание о том, сколь стремительно социальные изменения могут сопровождать изменения экономические. У нас практически не осталось иллюзий по поводу неизменности социальных форм и атрибутов. Триста лет назад многие мужчины и женщины полагали так, что эти формы и атрибуты фактически дарованы Богом. Поэтому все социальные изменения, произошедшие в результате инфляции (и, надо добавить, по многим еще причинам), выглядят неприметными и затушеванными на фоне устоявшихся старых форм. Внешне и формально между 1500 и 1800 годами подавляющая часть европейского общества выглядела неизменной. Зато экономические реалии, лежавшие в основе данного общества, претерпели кардинальные изменения. Внешнее впечатление оказывается обманчивым.

Изменения в стиле деревенской жизни ряда стран начали проявляться перед наступлением 1500 года. Поскольку сельское хозяйство все больше превращалось в сферу деятельности предпринимателей (хотя совсем не только из-за этого), традиционное сельское общество не могло оставаться прежним. Формы обычно оставались в неизменном виде, однако результаты деятельности сельского общества все больше отличались от традиционных. Притом что феодализм все еще существовал во Франции до 1780-х годов, к тому времени он представлял собой не столько социальную действительность, сколько хозяйственный инструмент. «Сеньор» мог никогда не видеть своих смердов, мог не принадлежать к обладателям благородной крови, и от своего положения он не имел ничего, кроме денежных поступлений, которыми ограничивались его требования к собственным смердам, посвящавшим ему свой труд, время и урожай. Дальше на восток феодальные отношения в большей степени оставались реальностью бытия. Таким образом, нашел отражение союз правителей с дворянством, заключенный ради извлечения личной выгоды от участия в функционировании нового рынка зерна и делового леса, возникшего в условиях прироста численности населения Западной и Южной Европы. Они привязали своих смердов к земле, чтобы принуждать их ко все более обременительной трудовой повинности. В России фундаментом общества стало крепостничество.

В то же время в Англии и даже во Франции поставленный на коммерческие рельсы «феодализм» ушел в прошлое задолго до 1800 года, и благородным статусом не предусматривалось юридических привилегий сверх прав пэров собираться в парламенте (еще одно их юридическое отличие состояло в том, что наряду с подавляющим большинством остальных подданных короля Георга III они не пользовались правом голоса на выборах того или иного члена парламента). Английское дворянство составляло очень тонкую прослойку общества; даже после увеличения его рядов за счет шотландских пэров в палате лордов в конце XVIII века насчитывалось меньше 200 наследственных членов, правовой статус которых передавался исключительно единственному преемнику. Во Франции накануне революции могло существовать четверть миллиона дворян.

При всем этом богатство и общественное влияние английских землевладельцев представлялось огромным. Ступенью ниже сословия пэров простиралось сословие со слабо обозначенными границами под названием английские джентльмены, связанное наверху с семьями пэров и исчезающее на противоположном краю в разрядах преуспевающих фермеров и купцов. Они пользовались огромным почтением, но к «аристократии» не причислялись. Принадлежность к данному сословию ценилась очень высоко с точки зрения укрепления сплоченности общества и продвижения по службе. К статусу джентльмена можно было приблизиться за счет обогащения, профессиональных достижений или личных заслуг. По сути, все дело касалось следования кодексу приличного поведения, в котором все еще отражались аристократические понятия чести, но цивилизованного за счет очищения его от исключительности положения, изысканности и юридических подпорок. В XVII и XVIII веках понятие джентльмен превратилось в один из влиятельных культурных факторов английской истории.

Правящие иерархические системы в разных странах по сути своей отличались. Их различия можно отыскать практически по всей Европе. На приличный результат такого поиска рассчитывать не приходится. Тем не менее к 1700 году во многих странах просматривается общая тяга к общественным переменам в условиях сопротивления старых форм. В самых передовых странах Европы эти перемены вызвали к жизни новые представления о том, что составляет статус и как его следует признавать. Пусть даже не в полной мере, но все-таки наблюдается сдвиг от личных связей к рыночным отношениям как способу определения прав и ожиданий народов, а также смещение от корпоративного видения общества к индивидуалистическому. Нагляднее всего это наблюдается в Соединенных провинциях, то есть республике, появившейся в данную эпоху на территории голландских Нидерландов. Фактически ею правили купцы, в частности, выходцы из Амстердама, служившего центром Голландии, числившейся богатейшей из этих провинций. Здесь с землевладельческой знатью никогда не считались, и главная роль принадлежала торговым и городским олигархам.

Нигде в Европе социальные изменения к 1789 году не ушли настолько далеко, как в Великобритании и Соединенных провинциях. В остальных странах сомнения в традиционном статусе едва начали появляться. Персонаж широко известной французской комедии XVIII века лакей Фигаро высмеял своего господина аристократического происхождения за то, что тот ничего не сделал, чтобы заслужить свои привилегии, разве что напрягся во время родов. В то время подобное высказывание воспринималось опасным и подрывающим основы общества, но особой тревоги у властей предержащих не вызвало. Европа все еще оставалась пропитанной традиционными представлениями об аристократии (и такое положение вещей не менялось даже после 1800 года). Воззрения на степень исключительности аристократии менялись, но различие между благородным и подлым сословием осталось определяющим. Изменение выразилось в том, что меньше народа все еще непроизвольно считало данное различие заслуживающим отражения в законах.

Просто пока одни люди начали чувствовать, что описание общества с точки зрения распоряжений с юридически разными правами и обязанностями больше не отражало его действительной сути, кое-кто из них ощутил сомнения в том, что религия служит поддержанию некоей конкретной социальной иерархии. Долгое еще время существовали основания для веры в то, что

Богач сидит в своем замке,

Бедняку место лишь у его ворот,

Бог так уж распорядился: кому-то вверху, кому-то внизу,

И распорядился их состоянием —

как одна жительница Ольстера выразилась в стихах в XIX веке. И речь тут идет совсем не о том, что постоянный, неизменный порядок служит выражением воли Божьей. Уже к 1800 году некоторые люди задумались над тем, что Богу милее состоятельный человек, самостоятельно прошедший свой путь в этом мире, а не просто унаследовавший место собственного отца. «Управление государством представляет собой приспособление человеческой мудрости для удовлетворения человеческих потребностей», – сказал один ирландец XVIII века, и он тоже принадлежал к лагерю консерваторов. Широкий утилитаризм становился мерилом для оценки все большим числом народа учреждений в развитых странах, в том числе социальных атрибутов.

Прежние формальные иерархические системы подвергались наибольшему прессингу, где на них налагались ограничения из-за экономических изменений в виде повышения мобильности населения, роста городов, подъема рыночной экономики, появления новых коммерческих возможностей, а также распространения грамоты и социальной осведомленности. Говоря в общем, просматривались три разные складывающиеся ситуации. В России и практически в той же самой степени в Польше или Восточной Пруссии и Венгрии аграрное общество все еще мало кто потревожил новыми разработками, а традиционный общественный уклад в конце XVIII века оставался не просто прежним, а даже не подверженным ни малейшим сомнениям. В этих континентальных странах, надежно защищенных от угроз их существующему порядку, скрытых в торговом развитии приморской Европы, традиционные правящие классы не только сохранили за собой прежнее положение, но и часто демонстрировали свою способность к фактическому наращиванию собственных привилегий.

Во второй группе стран наблюдалось настоящее столкновение между экономическим и социальным мирами, становившимися фактами бытия, а существующий порядок требовалось менять. Когда политические обстоятельства позволяли разрешение возникшей проблемы, требовалось в этом направлении двигаться, хотя какое-то время им можно было сопротивляться. Шумным примером служит Франция, но в некоторых немецких государствах, Фландрии и в областях Италии возникали признаки напряжения того же самого сорта. Третья группа стран состояла из тех относительно открытых обществ, таких как Англия, Нидерланды и находившаяся через океан британская Северная Америка, где формальные различия общества уже значили меньше через сравнение богатства (или даже таланта), где законные права получили широкое признание, экономическая возможность предоставлялась большинству населения и наглядно просматривалась зависимость от размера заработной платы. Даже в XVI веке английское общество казалось намного более подвижным, чем общества континентальных стран, и действительно, когда граждане Северной Америки в XVIII веке созрели до принятия собственной конституции, они запретили передачу наследных титулов потомкам. В этих странах предусматривался индивидуализм, практически не ограниченный правом вразрез с существовавшими ограничениями, предусмотренными обычаями и возможностями.

В повествовании общего типа, каким представляется наш труд, легко делать вид, будто мы располагаем самой точной и однозначной информацией. Даже предложенное грубое деление европейских стран на три категории далеко не дает ясной картины происходящего. Внутри обществ, представляющихся нам якобы однородными, могут встречаться многочисленные поразительные отличия. В передовых странах уживалось все еще очень много такого, что может показаться нам странным и даже допотопным. Города Англии, Франции и Германии по большей части напоминали мелкие Барчестеры (главный город вымышленного графства Барсетшир в романах А. Троллопа [1815–1882 гг.]. – Пер.), погруженные в уютный провинциализм, которыми управляли узкие группы торговых олигархий, состоятельные цеховики или капитулы соборов. Обратите внимание на то, что Шартр, надежно укорененный в своей средневековой сельской местности с проходящими через него со времен Средневековья торговыми путями, с населением в XVIII веке все еще той же численностью, что и 500 лет назад, находился на территории той же самой страны, что и Нант или Бордо, то есть процветающие, шумные порты, числившиеся всего лишь двумя из нескольких городов, составлявших динамичный сектор французской экономики. Зрелого и совершенно определенного индивидуалистического и капиталистического общества, в полной мере ощущавшего себя таковым, не существовало ни в одной европейской стране. Страны, в которых капиталистические преобразования зашли дальше других, отличались большей скоростью их изменения относительно ситуации, существовавшей в подавляющем большинстве государств мира.

Иногда они вызывали восхищение у будущих реформаторов. Один великий скептик своего времени по имени Вольтер испытал великое удивление от того, что уже в начале XVIII века крупный купец в Англии мог пользоваться таким же уважением и почтением, как настоящий дворянин. Вольтер мог допустить грех легкого преувеличения, а также совершенно определенно навел тумана на некоторые важные нюансы, но все-таки нельзя не заметить (тем более в период истории, ознаменованный восхождением Великобритании в разряд мировой державы), что политический класс, правивший Англией XVIII века, представляло сословие помещиков (отчаянно отражавшее помещичьи ценности), однако же постоянно заботившееся об отстаивании коммерческих интересов своей страны, а также смирившееся с главенством и руководством в этом деле коллективной мудрости Лондонского Сити. Хотя народ продолжал говорить о политическом расколе между носителями интересов «финансовых воротил» и «землевладельцев» и хотя политика долгое время оставалась делом урегулирования спорных моментов и противоречивых традиций внутри помещичьего сословия, носители интересов, в других странах встречавшие сопротивление, в Англии тем не менее процветали и не чувствовали отчуждения. Объяснения такого явления могут показаться очень сложными. Некоторые из них, как, например, коммерциализация британского сельского хозяйства, отправляют нас далеко назад, в историю предыдущего столетия; другие, такие как рост предприятий для частных инвестиций в государственной и коммерческой сфере, появились гораздо позже.

Само совпадение эволюции передового общества Нидерландов и Великобритании с их экономическими и особенно коммерческими достижениями представляется явлением поразительным. Когда-то его по большому счету относили на религию этих стран; в результате внутри христианского мира в обеих странах гегемония католической церкви закончилась великой смутой. Противники клерикалов в XVIII веке и социологи в нынешние времена попытались изучить и оседлать данное совпадение; протестантство, стали говорить, обеспечило нравственную основу капитализма. Такое предположение больше не выглядит правдоподобным. Слишком уж много насчитывается капиталистов-католиков, и зачастую они добивались больших успехов. Франция и Испания в XVIII веке все еще считались важными торговыми странами, а в Испании наблюдались во многом такие же темпы роста капитализма, как в Великобритании, хотя позже испанцам суждено было отстать и увидеть спину британцев. Англия и Нидерланды обладали выходом в Атлантический океан, и выход в этот океан имели страны, в которых с XVI века наблюдался стойкий экономический рост. Однако такое объяснение все-таки выглядит далеко не полным. Протестантская Шотландия, находящаяся на севере Атлантики, долгое время оставалась отсталой, нищей и феодальной. Существовали еще многие отличия, отделявшие Средиземноморье и Восточную Европу от севера и запада, наряду с географическим положением также можно привести несколько причин разных темпов модернизации стран Европы. Прогресс английского и голландского сельского хозяйства, например, можно по большому счету объяснить относительной нехваткой плодородных земель в этих странах, а не чем-либо еще.

Социально-экономическая структура европейского востока до XIX века, по сути своей, выпала из западных процессов происходивших в Европе перемен. Историки предложили следующие объяснения хронического отставания данной части Европы: например, укороченный период занятия земледелием и не такие плодородные почвы, как те, что лежали дальше на западе, с самого начала послужили причиной скудной отдачи на посеянное зерно. Тем самым страны Восточной Европы изначально оказались в неблагоприятных экономических условиях на решающих ранних стадиях сельскохозяйственного роста. Обратите внимание еще и на рукотворные помехи. Заселение территорий там происходило в условиях постоянных нашествий агрессивных среднеазиатских кочевников, в то время как на южном направлении нависали Балканы и проходила граница с Турцией, в течение многих веков этот район служил театром военных действий из-за постоянных набегов и грабежей. В некоторых областях (например, в Венгрии) много бед принесли турки со своим гнетом, из-за которого многие районы жители вообще покинули.

В России, появившейся на месте Московии как раз в данный период истории, доля крепостных крестьян относительно остального населения значительно выросла. Власть помещика над своими крепостными значительно укрепилась за счет политики государства, направленной на ужесточение соответствующего права. Власть землевладельцев над арендаторами укреплялась и в остальных восточных европейских странах (Пруссию можно назвать одной из них). Причем дело даже не просто в монаршем потворстве аристократическим кругам, способным повернуть оружие против королевской власти, если постоянно не заниматься их умиротворением. Власть землевладельцев к тому же служила приводом экономического развития. Как обычно, то есть не в первый и не в последний раз, ход экономического прогресса сопровождался большой социальной несправедливостью; крепостничество служило механизмом обеспечения одного из ресурсов, необходимых для повышения плодородия земли. Речь идет о принудительном труде, оправдывавшем себя во многих других странах во все времена.

В результате происходит раздел Европы приблизительно по руслу Эльбы, и этот раздел в известной степени просматривается даже в наше время. К западу от этой реки простираются страны, эволюция которых к 1800 году привела к более открытым формам общественного устройства. К востоку от нее обосновались диктаторские режимы, под властью которых находились аграрные общества, где меньшинство землевладельцев пользовалось всей полнотой власти над в основном крепостным крестьянством. В этой области города не часто процветали так, как на протяжении многих веков процветали города Западной Европы. Восточноевропейские города представляли собой, как правило, обремененные неподъемными налогами острова урбанизации в океане аграрного хозяйства, куда не поступала из сельской местности рабочая сила, придавленная мертвой хваткой крепостничества.

На огромных пространствах Польши и России существовали разве что зародыши денежной экономики. Как раз между странами с неравномерным развитием проходила линия раздела Европы, воспроизводившаяся снова и снова на протяжении предстоящей европейской истории. Линии раздела просматривались к тому же через неформальные институции; например, через права и положение женщин, что всегда считалось вернейшим признаком прогрессивности цивилизации. Здесь можно провести еще одну линию раздела – между средиземноморской Европой и северной, которая должным образом продлевается и проходит между Латинской и Северной Америкой. На протяжении этих столетий где бы то ни было зафиксировано совсем немного формальных и юридических изменений; правовой статус женщин остался тем же, каким он был всегда, и только в конце текущего периода его стали ставить под сомнение. Как бы там ни было, предоставление настоящей независимости женщинам, в частности женщинам высшего сословия, на самом деле случилось в северных странах Европы. Уже в XV веке иностранцы обращали внимание на то, что англичанки пользовались невиданной более нигде свободой. Передовые позиции Англии в данной сфере никуда не делись, зато в XVIII веке просматриваются свидетельства того, что во Франции, по крайней мере, родовитая женщина могла пользоваться значительной реальной самостоятельностью.

Тут свою роль сыграло появление в XVIII веке нового стиля жизни высшего сословия, того, что пользовалось большей свободой проведения собраний, ограниченной в рамках августейшего двора, а также постепенно освобождающегося от религиозного и семейного обряда. В конце XVII века мы узнаем о мужчинах в Лондоне, проводивших встречи в кофейнях, и из таких собраний вырастают первые клубы по интересам. Чуть позже появляется понятие «салон», означавшее собрание для общения друзей и знакомых в гостиной приглашавшей их дамы. Изобретение таких собраний приписывают французам; некоторые салоны XVIII века служили важными центрами притяжения грамотных людей, а также свидетельствами того, что среди женщин считалось достойным и даже модным проявление интереса к интеллектуальным проблемам, а не только к религии. Когда любовнице Людовика XV мадам де Помпадур показали ее готовый портрет, она попросила пририсовать на нем книгу – трактат Монтескье по социологии под названием Défense de l’esprit des lois. Но даже когда женщины не претендовали на принадлежность к «синим чулкам», их салон и появление общества, независимого от двора, предоставляли им реальное, пусть даже ограниченное, убежище из заключения внутри собственной семьи. Наряду с церковными и профессиональными собраниями это были фактически единственные структуры, в пределах которых даже мужчины могли находить разнообразие общения и отвлечение от рутины.

К концу XVIII века мы вступаем в эпоху женщин художниц и романисток, а также признания того факта, что уделом старой девы может быть только монашеское заточение. Откуда такие изменения пришли, сказать сложно. На заре XVIII века редактор английского издательства «Спектейтор» уже задумался о том, что стоило бы посвятить свой журнал читательницам наравне с читателями. То есть нам следует обратиться далеко вглубь европейской истории. Возможно, все дело в том, что XVIII век произвел на свет такие заметные образцы женщин, обладавших большим политическим влиянием, как английская королева и четыре императрицы (одна австрийская и три русские), правившие по собственному разумению, часто даже толковее многих мужчин. Сказать что-то с полной уверенностью по данной проблеме не получается, так как женская эмансипация все еще остается слабо исследованной сферой науки.

В заключение скажем, что все описанные изменения никак не коснулись жизни подавляющего большинства народа на заре современной Европы, даже в тех обществах, что дальше остальных продвинулись в направлении капитализма. Пока еще не появилось массовой промышленной занятости, порождающей пролетариат как первую великую общественную силу, способную отвергнуть непререкаемую для большинства мужчин и женщин в равной степени непоколебимость традиционного стиля жизни. Традиция могла играть подавляющую роль прежде всего в большинстве сельскохозяйственных областей Европы или где религия пользовалась наибольшим влиянием в таких вопросах, как подчинение и затворничество женщин, но в 1800 году повсеместно главное место занимали появившиеся несомненные факты бытия.

Назад: 1 Империя Цинов в Китае и Великих Моголов в Индии

Дальше: 3 Власть в Европе и претенденты на нее