9

Европа: потенциал перемен

Совсем немногие термины имеют такой обманчивый скрытый смысл, как понятие «Средневековье». Используемое исключительно применительно к Европе, оно ничего не значит для истории других континентов, и в этом понятии воплощается отрицательное представление о том, что конкретные века никакого интереса не представляют, разве что обозначают место во времени. Их впервые выделили и назвали так люди, жившие в XV и XVI веках, желая вернуть классическую Античность, давно их покинувшую. В том далеком прошлом, думали они, люди создавали великие вещи и творили великие дела; с ощущением возрождения и ускорения цивилизации для них, они могли теперь предполагать, будто в их собственные дни также вершатся большие дела. Но между двумя периодами созидания они видели одну только пустоту – на использованной ими латыни обозначенную как Medio Evo, Media Aetas, выпадавшую на промежутки между остальными эпохами и представлявшуюся унылой, неинтересной, варварской. Тогда они придумали то же Средневековье.

Все выглядело именно так на протяжении чуть более тысячи лет европейской истории. Англичане XVII века говорили о «нормандском ярме» (Norman Yoke), якобы навязанном им предками, а французы XVIII века идеализировали свою аристократию, приписав ей происхождение от завоевания франками. Такие размышления тем не менее выглядели выборочными; поскольку Средневековье представлялось явлением в целом неопределенным даже 200 лет назад, к нему часто относились с умеренным презрением. Затем весьма неожиданно наступили большие перемены. Люди начали идеализировать те потерянные века с рвением, с каким предки их проигнорировали. Европейцы стали дополнять картину прошлого историческими новеллами о рыцарстве и о родной сельской местности со смешными замками баронов, населенными владельцами хлопкопрядильных мануфактур и биржевыми маклерами.

Обратите особое внимание на то, какие огромные усилия ученые приложили для изготовления летописей тех времен, которые тогда еще не закончились. Это послужило стимулом для определенной романтизации и излишней восторженности реакции на Средневековье. Люди принялись идеализировать единство средневековой христианской цивилизации и кажущуюся стабильность ее существования, но при этом навели густого тумана на возникшее внутри его разнообразие. Следовательно, трудно себе представить, будто нам дано по всей справедливости оценить европейское Средневековье. На таком протяженном отрезке времени, как бы там ни было, достаточно очевидным выглядит одна грубая веха: столетия между завершением периода Античности и приблизительно началом X века теперь представляются очень похожими на период построения основания. Известные великие творцы в тот период заложили очертания будущего, хотя изменения шли медленно, а их состоятельность все еще вызывала сомнения. Затем в XI веке появляется ощущение заметной смены ритма. Ускоряется ход событий, а сами они становятся заметными для стороннего наблюдателя. Проходит время, и становится ясным то, что эти события могут открывать путь к чему-то новому: эпохе авантюристов и революционеров, которая началась в Европе и продолжалась до тех пор, пока европейская история не слилась с первым этапом глобальной мировой истории.

При этом возникают сложности в определении времени, когда же Средневековье «заканчивается». Во многих уголках Европы оно все еще имело место даже к концу XVIII века, то есть к моменту, когда только что появился первый росток европейской независимости, пробившийся по ту сторону Атлантики. Даже в новых Соединенных Штатах нашлось немало людей, как и миллионы европейцев еще не избавившихся от сверхъестественных представлений о жизни и традиционных воззрений на религию, во многом разделявшихся мужчинами и женщинами Средневековья за 500 лет до них. Материальная составляющая многих европейцев тогда все еще не отличалась от жизни их средневековых предшественников. И все-таки в тот момент во многих регионах Средневековье давно прошло в любом его существенном смысле. Старые атрибуты ушли в прошлое или уступили место новым, забирая с собой несомненные традиции власти. Тут и там уже шла жизнь, которую можно признать жизнью современного мира. Она стала сначала возможной, потом вероятной и, наконец, неизбежной в услових того, что теперь можно рассматривать как вторую главную созидательную фазу Европы и первую из ее революционных эпох.

Начинать разумнее всего с европейской церкви. Под «церковью» как земным учреждением христиане подразумевают весь комплекс правоверных, светских и священнослужителей без каких-либо различий. В этом смысле церковь в католической Европе стала тем же самым понятием, как общество во времена Средневековья. К 1500 году только немногочисленные евреи, приезжие иноземцы и рабы не входили в огромную категорию народа, разделявшего (пусть даже формально) христианские вероисповедания. Европа считалась христианским континентом. Откровенное язычество исчезло с его карты на всех территориях от атлантического побережья Испании до восточных границ Польши. Так состоялось великое качественное, а также количественное изменение. Религиозные верования христиан считаются весной цивилизации, которая назревала на протяжении сотен лет, и ей еще не грозил серьезный раскол или альтернативная мифология. Христианство стало определять предназначение Европы и придавать ее жизни богоугодную цель. К тому же как раз по этой причине кое-кто из европейцев впервые стал осознавать себя членом конкретного общества под названием христианский мир.

В наше время иноверцы под «церковью» могут подразумевать нечто иное. Народ использует это слово для обозначения духовных учреждений, формальных структур и организаций, служащих для богослужения и благочиния каждого верующего. В этом смысле церковь тоже к 1500 году прошла долгий путь. Независимо от двоякого к ней отношения, величие достижений церкви неоспоримо; даже если учесть ее такие же великие провалы, церковь располагала поддержкой великого множества мужчин, которые настаивали на применении церковью власти (и исполнении долга). Римская церковь, служившая источником духовной жизни ближе к завершению Античности, задолго до падения Константинополя слыла обладателем и центром невиданной власти и влияния. Она не только приобрела полную самостоятельность и новую роль, но к тому же с XI века придала энергию христианскому бытию, которое прибавило благочиния и наступательности. Также появилась и дополнительная строгость: многим догматическим и литургическим приемам, сохранившимся до этого века, меньше тысячи лет от роду – их внедрили, когда больше половины христианской эпохи уже прошло.

Самые важные изменения происходили примерно с 1000 по 1250 год, и их можно приравнять к настоящей революции. А истоки их лежат в Клюнийском движении. Четверых из первых восьми аббатов Клюни причислили к лику святых; семь из них вошли в историю как выдающиеся деятели. Они служили советниками при папах, выступали в качестве их легатов, были императорскими послами. Это были люди высокой культуры, их часто отличало благородное происхождение отпрысков величайших семей Бургундии и западных франков (это способствовало расширению влияния монахов Клюни), и они пожертвовали свой авторитет на алтарь нравственной и духовной реформы своей церкви. Папа Лев IX, с которого начинается настоящая папская реформа, безоговорочно пропагандировал идеи монахов аббатства Клюни. Он провел в Риме всего лишь шесть месяцев своего пятилетнего понтификата, а в остальное время переезжал от одного синода к другому во Франции и Германии, корректировал местную службу, проверял факты вмешательства в дела церкви со стороны светских феодалов, наказывал за церковные прегрешения и внедрял новый догмат духовного благочиния.

Одним из первых результатов принятых мер стало установление общих для всех канонов богослужения в церквях. Теперь оно выглядело более однородным. Еще одним следствием стало основание второго великого монашеского ордена цистерцианцев (так их назвали по месту первой обители в старинном аббатстве Сито – от лат. Cistercium) монахами, разошедшимися во взглядах с Клюни и стремящимися возвратиться к изначальной строгости бенедиктинского устава, в частности, через возобновление практического и ручного труда, от которого отказались в аббатстве Клюни. Цистерцианскому монаху святому Бернарду предстояло превратиться в величайшего наставника и проповедника одновременно христианской реформы и крестового похода в XII веке, а его орден оказывал широкое влияние и на монашеское благочиние, и на церковную архитектуру. Они тоже способствовали повышению однородности и единообразию церкви.

Успех реформы к тому же проявился в пылкости и нравственной уверенности движения крестоносцев, пользовавшихся искренней поддержкой со стороны паствы. Только вот новые подходы тоже вызывали сопротивление, в том числе в среде самих священнослужителей. Епископам совсем не всегда приходилось по душе папское вмешательство в их дела, и приходское духовенство не всегда видело потребность в изменении унаследованных обычаев, привычных для их паствы (церковный брак, например). Самое наглядное сопротивление церковной реформе переросло в большую ссору, вошедшую в историю под названием «Борьба за право инвеституры». Притом что кое-кто видел причиной данного конфликта расхождение в подходе к ключевым христианским принципам, главные споры все-таки шли по поводу разделения власти и богатства внутри правящих сословий, снабжавших людскими ресурсами одновременно августейшую и церковную власть в Германии и Италии на землях Священной Римской империи. Однако подобные споры велись в остальных странах тоже (у французов в конце XI века, англичан – в начале XII), потому на кону стоял фундаментальный вопрос принципа, ответ на который не нашелся до сих пор: каковы должны быть отношения между светской и духовной властью?

Самая открытая битва по поводу инвеститурной борьбы состоялась сразу после выборов папы Григория VII в 1073 году. Гильдебранд (так звали папу Григория до его избрания: его мирским именем иногда называли проводившуюся им политику и времена папства «гильдебрадина») считался далеко не привлекательным человеком, зато как папу его отличала великая личная и нравственная храбрость. Он числился одним из советников Льва IX и всю жизнь боролся за независимость и господство папства в пределах западного христианского мира. По национальности он принадлежал к итальянцам, а не римлянам, и этим можно попытаться объяснить, почему до избрания папой Гильдебранд играл большую роль в передаче папских выборов в ведение Коллегии кардиналов и исключении из самого процесса римской светской знати. Когда церковная реформа стала делом политики и права, а не вопросом нравственности и правильных манер (как это было на протяжении всех 12 лет его понтификата), Гильдебранд занялся скорее разжиганием конфликта, а не его предотвращением. Он всегда предпочитал решительные действия, не слишком задумываясь при этом о возможных последствиях.

Возможно, избежать схватки уже не получалось. Стержнем реформы служило представление о независимой церкви. Свою задачу церковь могла решить, как считали папа Лев IX и его последователи, освободившись от светского вмешательства. Церковь следует отделить от государства, а духовенство должно существовать в условиях, отличающихся от жизни светского общества: их следует выделить в особое сословие внутри христианского мира. От такого идеала пошли нападки на симонию (продажу и покупку церковных должностей или духовного сана в Средние века), кампания по запрещению создания священниками собственной семьи и ожесточенная борьба по поводу до той поры не оспоривавшегося светского вмешательства в процесс назначения и продвижения по службе духовенства. Новым порядком избрания папы императору предоставлялось теоретическое право на его запрещение и не больше. Рабочие отношения тоже ухудшились потому, что некоторые папы уже начали мутить воду в поисках поддержки среди вассалов императора.

Характер Григория VII в таких деликатных обстоятельствах оставался все тем же непреклонным. После избрания папой он занял свой трон, не спросив одобрения императора, а просто уведомив его о свершившемся факте. Два года спустя он издал указ по поводу светской инвеституры, которым запретил всем светским лицам доверять священнослужителю епархию или иную церковную должность, а также отлучил от церкви кое-кого из духовных советников императора по обвинению в симонии, так как они заплатили за свое назначение на должность деньги. Желая довести дело до логического предела, Григорий VII вызвал императора Генриха IV к себе и потребовал от него объяснения своих прегрешений.

Генрих сначала ответил через саму церковь; он заставил немецкий синод объявлять о смещении папы Григория со священного престола. Тем самым он заслужил для себя отлучение от церкви, которое значило бы меньше, не будь у него влиятельных врагов в Германии, пользовавшихся теперь поддержкой папы римского. В результате Генриху пришлось пойти на попятную. Для того чтобы избежать суда немецких епископов, председателем которого числился Григорий VII (уже отправившийся было в Германию), униженному Генриху пришлось отправиться в Каноссу на север Италии, где он босой ждал на снегу, пока Григорий примет его раскаяние в одном из самых драматических споров между светской и церковной властью. Но настоящей победы Григорию все-таки одержать не удалось. События в Каноссе того времени особенного изменения в ситуации не вызвали. Папа римский зашел слишком далеко; он нарушил пределы церковного права ради утверждения революционной догмы в том, что цари виделись теперь всего лишь чиновниками, которых можно было свергнуть, когда папа сочтет их негодными или не достойными своего титула. Людям, нравственные горизонты которых определялись представлениями о святости присяги верности вассала феодалу, такая догма казалась немыслимо подрывной для существующего порядка вещей; тем не менее она послужила предвестником более поздних претензий на установление папской монархии, но цари склонялись к ее неприятию.

Обсуждение инвеституры продолжалось на протяжении еще 50 лет. Григорий VII утратил сочувствие, приобретенное через унижение Генриха IV, и только в 1122 году другой уже император согласился на конкордат, рассматривавшийся в качестве папской победы, хотя ее дипломатично старались не выпячивать. Зато Григорий VII заслужил славу настоящего первопроходца; он, как никто до него, провел линию разграничения между священнослужителями и светскими деятелями и предъявил невиданные претензии на самость и верховенство папской власти. Больше о них можно услышать в предстоящие два столетия, когда создавались основы папской юриспруденции и юрисдикции; все больше правовых возражений поступало папским судьям от местных церковных судов, как резидентов Рима, так и местных провинциальных. К 1100 году удалось заложить фундамент под возведение здания настоящей папской монархии. В Англии разгорелась захватывающая ссора по вопросу церковной привилегии и неподсудности по законодательству страны, которому предстоит стать большой проблемой будущего; пока же все сошлось к убийству (с последующим причислением к лику святых) архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета. Но в целом юридическую неприкосновенность духовенства никто по большому счету оспаривать не решился.

При Иннокентии III папские притязания на монаршью власть достигли новой высоты теоретического обоснования. Правда, Иннокентий не стал слишком зарываться, как это делал Григорий VII. Он не решился замахиваться на абсолютную полноту светской власти повсеместно в западном христианском мире, зато признал, что папство своей властью передало империю от греков к франкам. Внутри церкви его власть ограничивалась всего лишь издержками бюрократической машины, через которую ему приходилось действовать. Папская власть до сих пор часто применялась в поддержку преобразовательных предложений, что показывало, как много предстояло еще сделать. Церковное безбрачие становилось явлением более частым и широко распространенным. Среди новых привычек, навязанных церкви в XIII веке, появились частые индивидуальные исповеди, служившие действенным инструментом контроля в обществе, одержимом беспокойством и мыслящем в строго религиозном духе. Среди догматических нововведений с XIII века внедрялась теория пресуществления, означавшая мистический процесс фактического присутствия плоти и крови Христа в хлебе и вине, подававшемся во время обряда причастия.

Окончательное крещение Европы на переломе Средневековья представляло собой величественное зрелище. Реформа монастырского устава и папская автократия соединялись с интеллектуальным усилием и вложением нового богатства в архитектуру, которой предназначалось ознаменовать следующую вершину христианской истории после эпохи Отцов Церкви. Фундаментальные основы такого достижения могли лежать в развитии интеллектуальных и духовных качеств творцов, и нагляднее всего они отображались в камне. То, что мы теперь считаем «готической» архитектурой, было творением описываемого здесь периода. Она определила особенности европейского пейзажа, над которым до прихода железной дороги доминировали или который перемежали церковные башни со шпилями, возвышавшимися над городками. До XII века крупнейшими церковными сооружениями служили обычно здания монастырей; тогда, особенно в Северной Франции и Англии, началось строительство поразительной серии соборов, которые составляют величайшую славу европейского искусства и вместе с замками представляют главный архитектурный стиль Средневековья.

Тогда явно наблюдалось массовое воодушевление народа, готового на огромные вложения капитала в строительное дело, хотя сегодня трудно проникнуть в его умонастроения, толкавшие на такие великие свершения. Подобный пример можно поискать у энтузиастов XX века, взявшихся за исследование космоса, только тогда придется абстрагироваться от самих размеров этих грандиозных сооружений. Они служили одновременно подношениями Богу и важным инструментом евангелизма и просвещения на земле. По их огромным нефам и приделам проходили процессии с реликвиями и толпы паломников, прибывавших полюбоваться ими. Витражи храмов украшались сюжетами из библейского откровения, ставшего стержнем европейской культуры; на их фасадах устанавливали нравоучительные изображения судьбы праведников и грешников. Через них христианство достигало еще большей публичности и всеобщности. Опять же, не представляется возможной оценка полного впечатления, которое эти величественные церкви оказывали на средневековых европейцев, без напоминания нам самим, насколько большим был контраст их величия по сравнению с реальностью повседневной жизни, чем нам это представляется сегодня.

Власть и глубина проникновения в общество организованного христианства получили дальнейшее подкрепление появлением новых религиозных орденов. Наиболее выдающимися из них считаются два таких ордена: нищенствующих францисканцев и доминиканцев, которых в Англии стали называть соответственно серыми и черными монахами нищенствующего ордена по привычным для них расцветкам одежды. Францисканцы зарекомендовали себя истинными революционерами: их основатель святой Франциск Ассизский бросил свою семью, чтобы провести остаток жизни в нищете среди убогих, нуждающихся и прокаженных. Последователи, в скором времени собравшиеся вокруг него, охотно перешли к укладу жизни, напоминающему жизнь Христа в бедности и смирении. Никакой формальной организации они сначала не образовывали, и Франциск никогда не служил им священником, зато Иннокентий III ловко воспользовался благоприятной возможностью покровительства над появившимся потенциально раскольническим движением, чтобы не выпустить его из-под собственного контроля, и предложил им выбирать своего старшину. Через него новое братство обязано было своим существованием Святому Престолу, которому предстояло беспрекословно повиноваться. Они могли составить противовес местной епископальной власти, так как пользовались правом проповеди без специальной санкции епископа епархии. Руководство монашеских орденов постарше осознало опасность появления францисканцев и выступило против них, но монахи нищенствующего ордена процветали, несмотря на внутренние разногласия по поводу их организации. В конечном счете францисканцы приобрели существенную собственную административную структуру, но они всегда оставались евангелистами исключительно бедных слоев населения и среди них исполняли свою миссию.

Доминиканцы стремились дальше заужать и без того узкий конец. Основателем их ордена был кастильский священник, отправившийся проповедовать в Лангедоке группе монахов, позже причисленных к еретикам-альбигойцам. Из его соратников вырос новый орден проповедников; когда Доминик умер в 1221 году, его 17 последователей встали во главе 500 с лишним монахов. Наряду с францисканцами они вели образ жизни нищих людей, призывавших к бедности, и по их примеру тоже отдались миссионерской деятельности. Но они в основном воздействовали на интеллект людей и поэтому превратились в огромную силу нового, очень влиятельного учреждения, только что сформировавшегося. Они встали у порога открытия первых университетов. Доминиканцы к тому же воспитали многочисленных деятелей средневековой инквизиции, то есть организации, призванной истребить ересь, появившуюся в начале XIII века. Начиная с IV века и дальше церковники постоянно призывали к травле еретиков. Однако первое папское осуждение ереси прозвучало в 1184 году. Только при Иннокентии III преследование еретиков на самом деле становится обязанностью католических королей.

Альбигойцы конечно же к католикам не принадлежали, тем не менее напрашиваются кое-какие сомнения по поводу того, следует ли их на самом деле вообще считать христианскими еретиками. В их верованиях получили отражение догмы манихейцев; альбигойцы проповедовали дуализм, а кое-кто из них отвергал все материальное творение как зло. Как и многие более поздние еретики, носители неортодоксальных религиозных воззрений исходили из искажения или, по крайней мере, несогласия в сфере общественных и нравственных привычек. Иннокентий III вроде бы принял решение в пользу гонений на альбигойцев после убийства папского легата в Лангедоке, и в 1209 году против них предприняли крестовый поход. На участие в нем соблазнились многие миряне (особенно выходцы из Северной Франции), ведь им выпадал случай на стремительный захват земель и домов альбигойцев. К тому же этот поход ознаменовал великое новшество: объединение сил государства и церкви западного христианского мира ради сокрушения инакомыслия, способного представить им опасность, с помощью оружия. Такое объединение на протяжении долгого времени себя вполне оправдывало, пусть даже не совсем до конца.

При составлении суждения о теории и практике средневековой религиозной нетерпимости следует постоянно помнить об огромной опасности, которой подвергались носители ереси в их обществе: им грозили бесконечные мучения. Но никакие гонения не останавливали появление новой ереси, на протяжении следующих трех столетий порождавшейся снова и снова именно потому, что на нее существовал реальный спрос. В известном смысле ересь служила наполнителем полого стержня в зрелищных достижениях, принадлежащих церкви. Еретики служили живым свидетельством неудовлетворенности исходом протяженного и часто героического сражения. Критики с противоположной стороны тоже смогут заставить себя слушать, но в свое время и совсем в ином ключе. Авторы теории папской монархии спровоцировали появление противоположной догмы; людям думающим предстояло выдвинуть тезис о том, что церкви предназначена конкретная сфера деятельности, ограниченная пределами светского общества, в дела которого священникам вмешиваться не следует. По мере того как люди будут приходить к осознанию особенностей национальных общин и уважению их притязаний, еретические воззрения начнут приобретать все большую привлекательность. Еще одним явлением, постоянно стремившимся покинуть пределы церковной структуры, следует упомянуть укрепление авторитета мистического вероисповедания. В движениях типа «братии общей жизни», возникших из учения мистика Фомы Кемпийского, миряне выработали религиозные привычки и образцы благочестия, подчас выпадавшие из-под контроля духовенства.

В таких движениях нашел выражение великий парадокс средневековой европейской церкви. Она поднялась на вершину своей власти и богатства. Ей принадлежали обширные вотчины, причиталась десятина и папский сбор в службе величественной иерархии, мирское величие которой служило отражением славы Бога, чьи роскошные соборы, прекрасные монастырские церкви, великолепные литургии, ученые фонды и библиотеки воплотили в себе религиозное рвение и пожертвования всех верующих. При всем при этом главным смыслом всего этого предельного сосредоточения власти и великолепия представлялась проповедь веры, основанной на прославлении бедности и смирения, а также верховенство понятий не от мира сего.

Присущая европейской церкви суетность вызвала нарастающую критику. И поводом для нее послужило не просто то, что несколько церковных магнатов пользовались роскошными привилегиями и пожертвованиями ради удовлетворения своих аппетитов, а также игнорировали интересы собственной паствы. Следует упомянуть еще и утонченное нравственное разложение, неотъемлемое от власти. Отождествление защиты веры с триумфом занимающегося этим делом учреждения придавало церкви все более бюрократический и легалистический внешний вид. Заняться этим делом пришлось уже во времена святого Бернара; говорят, уже тогда развелось слишком много церковных адвокатов. Избыточное буквоедство выглядело вопиющим к середине XIII века. В скором времени подверглось критике даже само папство. К кончине Иннокентия III церковь утешения и причастий уже затерялась позади гранитного фасада централизации. Ревностные служители религии сникали перед напористостью клерикальной монархии, требующей освобождения от ограничений любого вида. Уже появились затруднения в удержании управления церковью в руках людей высокого духовного положения; Марта отодвигала в сторону Марию, потому что для управления машиной, идущей вразнос, требовались административные и юридические подачки.

В 1294 году папой избрали одного затворника, известного своим благочестием. Возлагавшиеся на него надежды быстро развеялись. Целестина V через считаные недели заставили отречься от папского престола под предлогом того, что он не смог навязать курии свои реформаторские воззрения. Его преемника звали Бонифаций VIII. Его считают последним папой Средневековья, так как ему удалось воплотить все притязания папства в их предельно политическом и высокомерном виде. По своему образованию он числился юристом, по темпераменту совсем не походил на человека духовного сана. Он вел ожесточенные споры с королями Англии и Франции, а на праздновании 1300 года перед ним вынесли два меча, служившие символами его принадлежности одновременно к светской и духовной власти. Два года спустя он утверждал, что для спасения каждого человека необходима его вера в суверенность папы.

При нем затянувшееся сражение с королями достигло кульминации. Почти за сто лет до этого папа отлучил от церкви всю Англию; этим ужасным наказанием предусматривался запрет на проведение любого причастия до тех пор, пока король не соизволит раскаяться и примириться с церковью. Мужчинам и женщинам отказывалось в праве крещения своих детей или отпущения собственных грехов, и в эпоху поголовной веры в Бога такие лишения выглядели устрашающими. Королю Иоанну пришлось пойти на уступки. Век спустя положение вещей радикально поменялось. Епископов и их духовенство отлучали от Рима, в результате чего подрывалась их власть. Им оставалось только лишь с сожалением вспоминать о деятельном национальном чувстве сопротивления папству, претензии которого достигли верхней точки при Бонифации VIII. Когда короли Франции и Англии отказались признать его власть, собственные церковники их поддержали. К ним примкнули еще и обиженные итальянские дворяне. В 1303 году некоторые из них (во французском изложении событий) преследовали старого папу до его родного города и там его схватили, как утверждают, проявив ужасное физическое неуважение. Жители его города освободили Бонифация VIII, и ему не пришлось (в отличие от Целестина, заточенного в тюрьму) сгинуть в заключении, а умер он, несомненно, от апоплексического удара несколько недель спустя.

Это было только началом неблагоприятного времени для папства и, кое-кто утверждает, для самой церкви. На протяжении четырех с лишним веков ей придется переживать повторяющиеся и все нарастающие волны враждебности, которая, пусть даже зачастую героически преодолеваемая, закончится тем, что под сомнение поставят само христианство. Даже к концу правления Бонифация VIII все выдвигавшиеся им правовые претензии не признавались; никто не пошевелился, чтобы отомстить за него. Теперь все больше критики вызывал духовный провал; впредь папство будут осуждать больше за противодействие реформам, чем за чрезмерные претензии к королям. На протяжении долгого времени тем не менее критика церкви ограничивалась определенными рамками. Само представление о независимой, самочинной критике во времена Средневековья казалось просто невероятным: церковников подвергали критике исключительно за провалы в выполнении ими традиционной духовной миссии.

В 1309 году французский папа привел папскую курию в город Авиньон, принадлежавший королю Неаполя, но находившийся во власти французских королей, на земле которых располагался. В период проживания папы в Авиньоне (продлившийся до 1377 года) там к тому же должно было наблюдаться засилье французских кардиналов. Англичане и немцы в скором времени поверили в то, что папы превратились в инструмент французских королей, и предприняли шаги по ликвидации самостоятельности церкви на своих территориях. Члены коллегии выборщиков императора объявили, что их голосование не потребовало никакого одобрения или подтверждения результатов папой, а также что власть императора даруется одним только самим Богом.

В Авиньоне папы жили в огромном дворце, сооружение которого послужило символом их решения оставаться подальше от Рима, а их роскошь демонстрировала растущую суетность их бытия. Папский двор отличался невиданной пышностью, его бытом занимался вышколенный персонал прислуги и распорядителей, содержащийся за счет церковных податей и неправомерного присвоения чужого добра. К несчастью, XIV век принес крах европейской экономики; значительно сократившееся население принудили к внесению больших сумм на содержание резко подорожавшего (как говорят, позволявшего себе недопустимую экстравагантность) папства. Централизация продолжала порождать разложение (его наглядным примером служит злоупотребление папскими правами на назначение духовенства в свободные приходы) и обвинения в симонии. К тому же все активнее внедрялся плюрализм. Личное поведение высшего духовенства вступало во все большее противоречие с апостольскими идеалами.

Папская ссылка в Авиньон послужила вызреванию враждебности народа к церковникам и папству, отличавшейся от враждебности королей, разгневанных на священников, отказавшихся примириться с их юрисдикцией. Многие представители духовенства сами ощущали, что теперь богатые аббатства и склонные к земным благам епископы служили определяющим фактором церкви, подвергшейся секуляризации. В этом заключался парадокс, подпортивший наследие Григория VII. Критика в конечном счете поднялась до уровня, при котором папство возвратилось в Рим в 1377 году, и тут как раз разгорелся крупнейший в истории церкви скандал, получивший название «Великий раскол». Светские монархи подстрекали к образованию в своих собственных вотчинах квазинаци-ональных церквей, а вместе с коллегиями в составе двадцати или около того кардиналов прикрывались папством исключительно ради извлечения собственных доходов и укрепления своего положения. Получилось так, что сложилась практика избрания двух пап, причем второго папу – самостоятельно французскими кардиналами. Папы в Риме и в Авиньоне на протяжении 30 лет одновременно претендовали на роль единственного главы христианской церкви. В 1409 году появился еще и третий претендент на папский престол, обосновавшийся в Пизе. Актуальность ереси притуплялась, и острие критики, приобретавшей новую озлобленность, все больше направлялось против папства. Распространеннейшим ругательством в адрес претендента на наследие святого Петра стало слово «антихрист». Борьба за папский престол осложнялась еще и участием светских соперников. На стороне авиньонского папы в широком плане выступали союзники в лице Франции, Шотландии, Арагона и Милана; папу римского поддерживали правители Англии, немецкие императоры, Неаполь и Фландрия.

Все-таки еретики в какой-то момент вроде бы обещали обновление и преобразование религии. Для согласования общей резолюции созывали четыре церковных совета; в конечном счете они действительно с 1420 года сократили количество пап до одного верховного священника в Риме, но некоторые люди надеялись на большее; они ждали реформы, а участники церковных советов ее возможность отклоняли. Вместо этого они посвятили свое время борьбе с ересью, и поддержка реформы закончилась сразу же с восстановлением папского единства. Принцип, которым предусматривалось существование альтернативы источнику власти собора внутри церкви, на протяжении последующих 400 лет, приписывался Риму.

Ересь, всегда пребывавшая в тлеющем состоянии, полыхнула жарким костром реформаторского рвения во время соборного периода. Два выдающихся деятеля – Джон Уиклиф в Англии и Ян Гус в Богемии – оседлали волну недовольства, вызванную ересью. Прежде всего они занимались реформой церкви, хотя Дж. Уиклиф вошел в историю скорее как наставник и мыслитель, чем человек действия. Ян Гус возглавил движение, делом которого считалось решение как национальных, так и церковных проблем; в Праге он пользовался непререкаемым авторитетом как проповедник. Советом Констанции его осудили за еретические высказывания по поводу судьбы и собственности, и в 1415 году Яна Гуса сожгли на костре. Мощный импульс реформы, который придали ей Дж. Уиклиф и Я. Гус, истощился по мере затухания их критических замечаний, но зато они выявили жилу национального сопротивления папству, что было разрушительным для единства Западной церкви. Католики и гуситы все еще оспаривали Богемию в ходе ожесточенных гражданских войн спустя 20 лет после смерти Я. Гуса.

Между тем самому папству пришлось пойти на уступки в его дипломатии со светскими монархиями XV века. Религиозное рвение все больше направляется в обход центрального аппарата церкви. Усердие проявлялось в продолжающемся наплыве мистических писаний и новых стилей в популярной религии. Невиданная до тех пор одержимость страстями Христовыми появляется в изобразительном искусстве; обновленная приверженность святым апостолам, повальное увлечение бичеванием, вспышки плясового безумства – все это служит свидетельствами повышенной возбудимости паствы. Наглядный пример привлекательности и авторитета народного проповедника можно найти в личности доминиканца Джироламо Савонаролы, огромные достижения которого позволили ему стать на какое-то время нравственным диктатором Флоренции в 1490-х годах. Но религиозное усердие редко встречалось среди сотрудников государственных и церковных структур. В XIV и XV веках народная религия по большей части оставалась уделом частных лиц и благочестивых людей. Еще одно воплощение расхождения одновременно в видении и инструментарии внутри иерархий могло заключаться в пренебрежении миссионерской деятельностью за пределами Европы.

В общем и целом о XV веке остается ощущение как о периоде отступления, ослабления волны после надрыва большого усилия, продлившегося без малого два века. Все же оставить средневековую церковь в нашем сознании в таком предельном состоянии означало бы пойти на риск серьезного заблуждения по поводу состояния тогдашнего общества, изменившегося гораздо значительнее нашего собственного общества под воздействием религии, чем любого другого фактора. В Европе все еще властвовал христианский мир, а после 1453 года к нему относились еще осознаннее. Внутри этого мира практически все явления жизни определялись религией. Вся власть проистекала исключительно от Бога. Практически для всех мужчин и женщин церковь служила единственным ведомством для знаковых моментов их существования – в ней регистрировались их браки, рождение их детей, факты крещения, а также смерти. Многие из них полностью отдавались служению церкви; намного большая часть населения перешла в монахи и монахини, чем это наблюдается сегодня. Но хотя они могли рассчитывать на уход в монастырь от враждебного повседневного бытия, позади они оставляли светский мир, совсем не похожий на наш, совершенно не имеющий отношения к церкви и равнодушный к ней. В ведение религиозных деятелей перешли такие сферы общественной жизни, как просвещение, благотворительность, государственное управление, юстиция, а также огромные отрасли экономики.

Даже свои нападки на церковников люди оправдывали догмами, проповедовавшимися среди них самой церковью, и именем Бога, по-своему понимая его Промысел на основе знаний, приобретенных у той же церкви. Религиозный миф служил не только глубинной пружиной цивилизации; люди ориентировались на него в построении своей жизни. Он определял предназначение человека как раз с точки зрения трансцендентного блага. Община всех верующих за пределами христианской церкви проповедовала одно только язычество. Сатана, прятавшийся во всей материальной форме, подстерегал тех, кто отступал от пути благодати. Если среди заблудших обнаруживался кто-то из епископов или даже пап, тем хуже было для них. Человеческие слабости не должны были компрометировать религиозное видение смысла жизни. Грядет Божий суд, и в конце времен в день Страшного суда Создатель отделит наконец-то агнцев божьих от козлищ сатаны.

Но ближе к завершению Средневековья в Европе развивалась и менялась не одна только религия. То же самое происходило и с государством. Подавляющее большинство из нас сегодня привыкло к мысли о том, что нашу жизнь определяет некое государство. В общем и целом все согласны с разделением поверхности нашей планеты между безликими организациями, функционирующими через чиновников, отмеченными особым образом, и с тем, что таким организациям делегирована конечная государственная власть во всех конкретных сферах. Многие считают так, что государства служат своего рода представителем интересов народа или наций. Но так это на самом деле или иначе, государства представляются стандартными блоками, из которых большинство из нас построило бы политический портрет современного мира.

Ни о чем подобном европеец X века даже понятия не имел; 500 лет спустя могли появиться практически все атрибуты современного государства, но не все европейцы ими тогда пользовались. Процесс появления современных государств, далеко не завершившийся к 1500 году, служит одним из ориентиров, по которому современную историческую эпоху отделяют от всех остальных. Принципам и идеям предшествовало появление реалий жизни. С XIII века и дальше многие правители, обычно носившие титул королей, располагали возможностью в силу ряда причин укреплять свою власть над теми, кем они управляли. Тут все дело в том, что они могли позволить себе содержать крупные армии и оснащать их самыми эффективными средствами ведения войны. В начале XIV века в Европе изобрели железные пушки; потом – бронзовые, а в следующем веке на вооружение поступили крупнокалиберные литые чугунные артиллерийские орудия. С их появлением великие люди больше не могли бросать вызов своим правителям, прячась за стенами замков. Стальные арбалеты тоже давали большое преимущество в бою тем, кто мог себе позволить их приобретение. К 1500 году многие правители вплотную подходили к монополии на применение вооруженных сил в пределах своих вотчин. К тому же появилось больше споров по поводу разделявших их границ, и эти споры выражались не только в совершенствовании методов предохранения их неприкосновенности. Эта монополия ознаменовала перенос акцента в деятельности правительства с претензии на контроль конкретных подданных, находившихся в конкретных отношениях с правителем, на контроль народа, проживавшего на определенной территории. Личная зависимость постепенно заменялась зависимостью территориальной.

Королевская власть над подобными территориальными агломерациями все больше непосредственно делегировалась чиновникам, которым за добросовестную службу требовалось платить точно так же, как за современное вооружение. Монархическая форма правления, функционировавшая через вассалов, знакомых королю, которые выполняли большую часть его работы в обмен на проявление благосклонности со стороны сюзерена, а также поддерживали его на поле боя, когда в этом возникала потребность, уступила место системе, при которой задачи монархического правления стали выполнять наемные работники, труд которых оплачивался из налоговых поступлений (при этом общественные блага все больше заменялись денежным эквивалентом), сбор которых считался одной из наиболее важных их функций. Пергаментные грамоты и свитки к XVI веку начали уступать место сначала струям и ручьям, превратившимся в половодье современных бюрократических бумаг. В таком общем эскизе представляется безнадежно невозможным описание сложных перемен, имевших громадное историческое значение. Они касались каждой стороны жизни народа, религии, а также санкций и власти, которую воплощали, экономики, ресурсов, предлагавшихся ею, открывавшихся или закрывавшихся социальных возможностей, идей и требований, предъявлявшихся ими к все еще эластичным учреждениям. Но конечный результат сомнения не вызывает. Так или иначе, к 1500 году начинается организация Европы, отличающейся по устройству от Европы Каролингов и османов. Притом что личным связям в их всеобъемлющем для большинства европейцев и важнейшем виде предстояло сохраняться еще на протяжении многих веков, общество приобретало совсем иные атрибуты, отличавшиеся от существовавших в те дни, когда свою роль играли даже племенные привязанности. Отношения сюзерена и вассала, которыми на фоне притязаний на власть папы и императора внешне долгое время исчерпывалась политическая мысль, начинали уступать место понятию княжеской власти над всеми обитателями его вотчины, которое в крайних предположениях (типа того, что высказал король Англии Генрих VIII по поводу отсутствия внешнего авторитета для князя, кроме самого Бога) на самом деле было чем-то новым.

Такое изменение совсем не обязательно было повсеместным, шло одним и тем же путем, а также одинаковыми темпами. К 1800 году Франция и Англия на протяжении многих веков радикально отличались от отставших от них Германии и Италии. Как бы все ни случилось, в основе лежало неуклонное возвеличивание августейших семей. Короли пользовались огромными преимуществами. Те из них, кто занимался своими делами с должной тщательностью, пользовался более надежной политической поддержкой в своей обычно просторной (и иногда очень крупной) вотчине, чем вельможи в своих усадьбах поменьше. Вокруг королевского сана создавалась атмосфера таинственности, воплощавшаяся в торжественных обрядах коронации и помазания на престол. Королевскими судами внешне обещалась более независимая юстиция за меньшую плату, чем можно было рассчитывать при обращении к местным феодалам. В XII веке к тому же начало появляться новое осознание потребности в законе, и королям представился удобный случай заявить о том, что правовыми вопросами должны заниматься их суды. Тем самым они могли обратиться за содействием не только к ресурсам феодальной структуры, во главе которой – или где-то рядом с ней – они стояли, но и к иным внешним силам. Одной из них, медленно проявлявшей растущую свою роль, было ощущение национальной принадлежности.

С этим понятием (которое практически все современные люди воспринимают как нечто само собой разумеющееся) следует обращаться осторожно, чтобы случайно не предвосхитить события. В Средневековье никаких национальных государств в нашем понимании этого явления не существовало и подавляющее их большинство оставались очень слабыми. Тем не менее к 1500 году подданные королей Англии и Франции могли считать себя людьми, отличающимися от чужеземцев – подданных других монархов, даже если те могли считать народ соседней деревни фактически иностранцами. Еще за 200 лет до этого такое различие делалось между уроженцами вотчины и теми, кто переселился на ее территорию, и чувство принадлежности к общине коренного населения постоянно усиливалось. Одним из признаков общинной принадлежности стало появление веры в национальных святых заступников; хотя церкви им начали посвящать при англосаксонских королях, только в XIV веке Красный крест святого Георгия на белом фоне становится своего рода знаком отличия английских солдат, когда их признали официальными защитниками Англии (его заслугу в убийстве дракона признали за ним только в XII веке, но его могли перепутать с легендарным греческим героем Персеем).

Дальше пришло время написания вариантов национальной истории (предвестником которого послужила история средневековых германских народов) и открытия национальных героев. В XII веке один валлиец в общем виде придумал мифологическую фигуру Артура, в то время как один ирландский летописец того же периода времени создал полностью вымышленный миф о короле Мунстера и Верховном короле Ирландии Бриане Бору и его подвигах по защите христианской Ирландии от викингов. Главное же заключалось в том, что появилось больше национальной литературы. Сначала испанцы с итальянцами и вслед за ними французы с англичанами приступили к разрушению преграды, возведенной латинами на пути литературного творчества. Предков этих языков можно распознать в романтических произведениях XII века, таких как «Песнь о Роланде», автор которой представил поражение Карла Великого, которое тот потерпел от пиренейских горцев, славным подвигом его арьергарда, устоявшего перед арабами, или «Песнь о моем Сиде», в которой воспевается испанский национальный герой. С XIV веком приходят такие авторы, как Данте, Ленгленд и Чосер, все они писали на языке, понимаемом нами с совсем незначительным затруднением.

Прямые последствия всего происходившего переоценивать нам не стоит. На протяжении многих веков семья, местная община, религия или гильдия все еще будут служить главными объектами привязанности для подавляющего большинства населения Европы. Все национальные атрибуты, выраставшие в его среде, прорваться в консервативное общество того времени смогут совсем не глубоко; редко где они займут больше места, чем в правосудии короля и сборе королевских податей. И даже в Англии с ее самым мощным национальным самосознанием среди государств после выхода из Средневековья многие люди могли их вообще не разглядеть. Жители сельских приходов и небольших городов Средневековья, в свою очередь, образовали настоящие общины, и в спокойные времена они обеспечили достаточно пищи, чтобы подумать о таком понятии, как общая ответственность. Нам действительно требуется другое слово вместо «национализма» для обозначения случайных и мимолетных проблесков общины, время от времени затрагивавшей интересы средневекового человека или даже вызывавшей раздражение, способное внезапно полыхнуть массовыми беспорядками по поводу присутствия иноземцев, будь они тружениками или купцами. (Корни средневекового антисемитизма конечно же тянулись совсем в иную почву.) Все-таки подобные намеки на национальные чувства иногда обнаруживают медленную консолидацию поддержки новым государствам в Западной Европе.

Первыми государствами, покрывшими территорию их современных преемников, были Англия и Франция. Несколько тысяч норманнов перебрались из Франции после вторжения в 1066 году в англосаксонскую Англию, чтобы сформировать там новое правящее сословие. Их предводитель Вильгельм Завоеватель раздал им земли, но большую часть оставил себе (его августейшие поместья превосходили по площади территорию поместий англосаксонских предшественников) и утвердил свое верховное главенство над остальными: он должен был считаться господином земли, и всем подданным она предоставлялась непосредственно или опосредованно им самим. Он также унаследовал престиж и аппарат старинной английской монархии, и для него это было важно, так как за их счет он решительно поднялся над своими простыми воинами-норманнами. Самые заслуженные из них получили титулы графов и баронов Вильгельма Завоевателя, герои помельче удостоились рыцарского чина. И начали они править Англией сначала из деревянных и глинобитных замков, понастроенных ими по всей своей территории.

Они покорили чуть ли не самое цивилизованное общество в Европе, которое отдалось на милость англо-норманнских королей, проявивших редкую энергию. Спустя несколько лет после завоевания английское правительство исполнило один из самых замечательных административных актов Средневековья, составив «Книгу Судного дня», считавшуюся основным документом при разборе тяжб о недвижимости. Сведения для нее собирали по всем графствам и группировали по сотне. И ее мелочность произвела глубокое впечатление на англосаксонского летописца, горько заметившего («постыдно все это регистрировать, но ему совсем не стыдно было это делать»), что ни один вол, корова или свинья не выпали из поля зрения людей Вильгельма. В следующем веке наблюдалось стремительное, даже зрелищное наращивание правового авторитета короны. Хотя меньшинства и слабые короли время от времени шли на августейшие уступки феодалам, присущая монархии целостность оставалась нетронутой. Структурная история Англии на протяжении 500 лет оставалась делом короны, монархи свою структуру расширяли и сокращали. Во многом все определялось тем фактом, что Англия существовала обособленно от потенциальных врагов. Только на севере к ней существовал доступ морем. Иноземцам было трудно вмешиваться в ее внутреннюю политику, поэтому норманны остались последними победоносными захватчиками Англии.

Долгое время тем не менее англо-норманнские короли правили не только одним своим островным государством. Они считались преемниками сложного наследия в виде имущества и феодальных зависимых территорий, простиравшихся далеко на юго-запад Франции. Как и их последователи, они все еще говорили на нормандском наречии французского языка. Утрата большей части их «анжуйского» наследия (происходит от названия исторической области во Франции Анжу) в начале XII века сыграла решающую роль для Франции, а также для Англии. В ходе их спора друг с другом вызревало их национальное самоопределение.

За французскую корону продолжали упорно цепляться Капетинги. С X по XIV век их короли последовательно сменяли друг друга, не прерывая наследной династической преемственности. Они расширили вотчинные земли, служившие фундаментом королевской власти. Земли Капетингов тоже считались плодородными. Они располагались в центре современной Франции, составляли земледельческие угодья вокруг Парижа, названные Ile de France, и долгое время это была единственная область страны со старинным названием Francia, тем самым напоминавшая факт того, что она представляет собой осколок старинного королевства франков. Угодья первых Капетингов тем самым отличились от остальных западных территорий Каролингов, таких как Бургундия; к 1300 году их энергичные преемники расширили «Francia», добавив к ней Бурж, Тур, Жизор и Амьен. К тому времени французские короли к тому же приобрели Нормандию и другие феодальные зависимые территории королей Англии.

Вот вам напоминание о том, что в XIV веке (и позже) все еще существовали крупные феодальные владения и феодальные княжества на территории нынешней Франции. Поэтому не следует считать королевство Капетингов неким монолитным единством. Все же это было своеобразное единство, во многом основанное на личных связях. На протяжении XIV века это единство значительно укрепилось долгой борьбой с Англией, запомнившейся неточным названием «Столетняя война». На самом же деле англичане и французы только спорадически находились в состоянии войны между 1337 и 1453 годами. Ведение затяжной войны представлялось делом трудным; она обходилась слишком дорого. Формально тем не менее на кону находилось подкрепление королями Англии территориальных и феодальных притязаний на французскую сторону канала Ла-Манш; в 1350 году Эдуард III разделил свои гербы на четыре части с гербом Франции. Тем самым там постоянно сохранялась опасность возобновления боев, а возможности, которые английские дворяне видели с точки зрения новой добычи и денег от выкупа во время войны, выглядели выгодными вложениями капитала для многих из них.

Для правителей Англии в этой борьбе проявлялись новые элементы младенческих представлений о национализме (в основном в силу крупных побед, одержанных при Креси и Азенкуре), и они вызвали на долгие времена чувство отторжения к французам. Столетняя война представляла важность для французской монархии потому, что она в некотором роде послужила прекращению феодальной раздробленности и разрушению своего рода барьеров между жителями пикардистами и гасконцами, норманнами и французами. К тому же по большому счету эта война пошла на пользу французской национальной мифологии; ее величайшим приобретением стала биография и пример Жанны д’Арк, удивительная судьба которой пришлась на времена переломного момента в затянувшейся борьбе с англичанами, хотя немногие французы тех дней знали о ее существовании вообще.

Два результата войны, имевших величайшее значение и обещавших долгосрочное влияние, состояли в том, что после битвы под Креси англичане в скором времени взяли Кале, а также в том, что в конечном счете Англия потерпела поражение. Кале предстояло принадлежать англичанам на протяжении 200 лет, и он к тому же служил воротами во Фландрию, где на нужды нескольких промышленных городов шла английская шерсть, а позже пошла на экспорт готовая ткань, которой торговали англичане. Окончательное поражение Англии означало, что ее связь с территорией Франции фактически прекратилась к 1500 году (хотя в XVIII веке Георга III все еще величали «королем Франции»). Англия снова практически превратилась в остров. После 1453 года французские короли могли двигаться дальше в деле консолидации своего государства и больше не беспокоиться по поводу непонятно чем обоснованных территориальных притязаний королей Англии, постоянно приводивших к войне. У них появился шанс спокойно заняться на досуге установлением собственного суверенитета над мятежными феодалами. Война в любой стране в конечном счете способствовала укреплению монархии.

Процессы, служившие заложению фундамента для национальной консолидации, пусть даже беспорядочные и непоследовательные, можно было наблюдать в Испании. К 1500 году испанцы нашли мифологизированное основание для своей национальной истории в собственном изложении так называемой Реконкисты. Особую форму и колорит испанскому национальному самосознанию придала суть затянувшейся войны проповедников христианской религии с носителями ислама. Саму Реконкисту на словах иногда причисляли к подвигам крестового похода. Ее проповедовали как дело, способное объединить людей, различающихся по степени просвещения и происхождению. Иногда, между прочим, христианские короли вели активную работу с мавританскими союзниками, и случались периоды мирного сосуществования, когда казалось так, что никакое чувство религиозной исключительности внешне совсем не разделяли народы, живущие бок о бок на Пиренейском полуострове. Все-таки Реконкиста тоже представляла собой череду колониальных войн по возвращению и возделыванию земель, завоеванных арабскими армиями несколькими веками раньше.

Таким образом, границы христианских королевств разными по интенсивности толчками медленно продвигались вперед. В середине XII века город Толедо снова провозгласили христианской столицей (а его крупнейшую мечеть приспособили для службы в качестве собора), и в XIII веке кастильцы заняли территорию Андалусии, а арагонцы штурмом взяли арабский город Валенсию. В 1340 году, то есть после отражения крупного арабского наступления, с успехом на поле боя пришла опасность анархии, возникшая по вине неугомонной знати Кастилии, вознамерившейся на самоутверждение. Монархи взяли себе в союзники городских жителей – бюргеров. За учреждением усиленного личного правления последовало объединение корон Арагона и Кастилии через заключение брака в 1479 году по формуле Los Reyes Catylicos, то есть «католических монархов» между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской. Тем самым облегчалось одновременно изгнание мавров и фактическое создание единой страны, хотя эти два королевства долгое время оставались формально и юридически самостоятельными. Одна только Португалия на Пиренейском полуострове осталась за пределами структуры новой Испании; ее правители цеплялись за независимость, часто подвергавшуюся опасности со стороны мощного соседа.

Заметных признаков проекции будущих наций на территории Германии отыскать в те времена было трудно. Надежной основой для политической власти потенциально могли послужить претензии на титул священного римского императора. Однако после 1300 года римский император фактически утратил все причитающееся такому титулу почтение. Последний немец отправился в Рим и навязал там свою коронацию как императора в 1328 году, но особого счастья это ему не принесло. Одной из причин его провала стал затянувшийся в XIII веке спор между вступившими в соперничество за власть императорами. Второй причиной историки называют неспособность императоров к консолидации их монаршей власти в собственных доминионах.

В Германии вотчины сменявших друг друга императорских семей обычно дробились и обособлялись. Императорские выборы находились в ведении великих магнатов. После избрания императорам не предоставлялось отдельной столицы, способной послужить центром зарождающейся немецкой нации. В складывавшихся политических обстоятельствах они принуждались передавать все большие принадлежавшие им полномочия формальным вассалам. Правители крупных городов в пределах своих территорий стали пользоваться имперскими полномочиями. В 1356 году исполнители документа, традиционно воспринимающегося в качестве вехи в немецкой системной истории (хотя он служил всего лишь регистрацией свершившегося факта), под названием «Золотая хартия» («Золотая булла»), назвали семь выборных князей, которые приобрели практически все императорские права на собственных землях. Их юрисдикция, например, считалась впредь абсолютной; какие-либо апелляции из их судов императору направлять запрещалось. В такой обстановке ослабления императорской власти сохранились разве что воспоминания из мифологии, которые все еще служили искушением для честолюбивых князей.

В конечном счете императорский трон перешел по наследству к австрийской семье дома Габсбургов. Первого Габсбурга на должность императора выбрали в 1273 году, но этот случай на протяжении долгого времени оставался единичным. Имперское величие этому дому еще только предстояло, ведь из Габсбургов практически без перерыва пошли императоры от вступления на престол Максимилиана I в 1493 году и до конца империи в 1806-м. И даже тогда им еще целое столетие пришлось править великим государством. В самом начале Габсбурги обладали одним важным преимуществом над остальными претендентами: в отличие от немецких князей они располагали большим богатством. Но главные ресурсы они приобрели после заключения брака, когда им в конечном счете досталось наследие герцогства Бургундия, считавшегося самым богатым из всех европейских государств XV века, а еще один брак позволил завладеть большей частью Нидерландов.

Посредством наследования и заключения брака Габсбурги добавили к своим вотчинам еще и Венгрию с Богемией. Впервые с XIII века представлялось возможным достижение настоящего политического единства в Германии и Центральной Европе в целом; для воплощения в жизнь миссии семьи Габсбургов по объединению раздробленных династических территорий теперь появился потенциальный инструмент в виде имперского сана. К тому времени империя фактически прекратила играть свою роль к югу от Альп. Борьба за ее сохранение там долгое время запутывалась в сетях итальянской политики: соперники по междоусобице, истощавшей итальянские города, назвали себя гвельфами и гибеллинами, даже когда эти имена давно утратили свое первоначальное значение для приверженцев папы или императора. После XIV века на территории Италии не оставалось ни одной императорской вотчины, и императоры едва ли ее посещали, кроме как на венчание короной Ломбардии. Императорские полномочия делегировались «викариям», которые считали свои отделения викариатов практически такими же самостоятельными административными образованиями, как владения курфюрстов Германии. Таким правителям и их викариатам присваивались титулы, некоторые из них сохранялись до XIX века; герцогство Миланское числится одним из первых. Но некоторые прочие итальянские государства появились несколько иначе. Помимо нормандского юга, «Королевства обеих Сицилий», существовали республики, величайшими из которых считались Венеция, Генуя и Флоренция.

Такие города-республики образовались в силу двух основных тенденций, иногда вплетавшихся в раннюю итальянскую историю: они представляли собой движение «коммун» и рост купеческого богатства. В X и XI веках практически на всей территории Северной Италии в качестве оправдывавших себя властных образований во многих городах появились общие собрания граждан (ассамблеи). Их участники называли такие ассамблеи parliamenta или, позволим себе такое определение, городские собрания. На них сходились представители городской олигархии, поднявшиеся за счет возрождения торговли, начавшегося с 1100 года. В XII веке жители городов Ломбардии бросили вызов императору и избили его войско. После такого своего триумфа они сами занимались своими внутренними делами.

Золотой век для Италии только начинался, и продлиться ему было суждено в XIV веке. Его ознаменовало поразительное увеличение богатства, основанного одновременно на производстве (главным образом текстиля) и торговле. Но прославился этот век культурным расцветом, выразившимся не только в том, что современники рассматривали в качестве возрождения классического просвещения, но также в создании народной литературы, в музыке и во всех изобразительных и пластических видах искусства. Его достижения получили широкое распространение по всему полуострову, но прежде всего они бросались в глаза во Флоренции при номинально республиканском, но фактически монархическом правительстве Медичи, то есть семье, судьба которой корнями уходила в ростовщичество.

Но наибольшая выгода от возрождения торговли, однако, досталась Венеции. Формально числившуюся византийским вассалом, ее долгое время ценили за отстраненность от проблем европейского материка, предопределенную расположением на архипелаге, богатом мелководными лагунами. Людей, спасавшихся там от преследований лангобардов, было уже предостаточно. Помимо естественного покоя свою роль играло географическое положение Венеции; ее граждане позже любили вспоминать, что их город с морем, образно говоря, связывали узы брака, и в ходе большого праздника республики этот факт сопровождали символическим действием, когда в воды Адриатики бросали обручальное кольцо. Венецианским гражданам запрещалось приобретение поместий на материке, зато власти направляли их энергию на создание заморской торговой империи. Венеция стала первым западноевропейским городом, существовавшим исключительно за счет торговли. Она к тому же считалась самым успешным предприятием из всех тех, кто занимался грабежами и разрушениями на территории Восточной империи после победы в долгой борьбе с Генуей за безграничные права в торговле. Везти товар было куда: с возрождением средиземноморской торговли наступило процветание Генуи, Пизы и всех портов Каталонии.

Политическое основание под строительство современной Европы было тем самым заложено к 1500 году. В их современных очертаниях просматривались Португалия, Испания, Франция и Англия, но вот в Италии и Германии, притом что национальность их народа стала проступать в местном наречии, связь в них между нацией и государством пока отсутствовала. Государственные структуры отличались жесткостью и спаянностью, приобретенными несколько позже. Короли Франции оставались всего лишь герцогами Нормандии. Различные титулы служили символами различных юридических и практических полномочий в различных провинциях. Такого рода атавизмов прошлого сохранялось еще весьма много; структурные реликты повсеместно загромождали идею монархического суверенитета, и они могли служить оправданием мятежей. Одним из объяснений успеха Генриха VII как первого короля династии Тюдоров можно назвать то, что расчетливым браком он ликвидировал основной повод ожесточенной борьбы великих семей, втянувших носителей английской короны в Войну Алой и Белой розы XV века. И все равно в скором времени начались феодальные восстания.

Тут появился один из ограничителей монархической власти, уже принявший отчетливо современный вид. В XIV и XV веках можно отыскать первые примеры представительных, парламентских органов, ставших характерными атрибутами современного государства. Самый знаменитый из них – английский парламент раньше других созрел к 1500 году. Происхождение парламентов считается вопросом сложным и предельно спорным. Один из его корней тянется в германскую традицию, согласно которой правителя обязывали держать совет с влиятельными людьми и действовать по заранее оговоренному с ними плану. Среди ранних поборников идеи представительной власти называют церковь, ведь как раз духовенство использовало ее среди прочих средств для введения подати в пользу папства. Она тоже послужила механизмом объединения городов с монархами: в XII веке представителей итальянских городов созвали в сейм империи. К концу XIII века практически во всех европейских странах сформировались учреждения представительной власти с абсолютными полномочиями, созываемые для участия в ассамблеях, когда князьям требовалось отыскать новые способы повышения ставки поборов.

В этом состояла суть дела. Для нового (и более дорогостоящего) государства требовалось изыскивать новые ресурсы. Созвав однажды представительные органы, князья обнаружили в них прочие для себя преимущества. Они позволяли высказывать свое мнение всем подданным, а не только одним магнатам. Ораторы сообщали правителям актуальную для местных жителей информацию. Собрания народных представителей служили пропагандистским целям. Со своей стороны депутаты первых парламентов (позволим себе их так вольно назвать) Европы тоже обнаружили в своем аппарате собственную выгоду. У некоторых из них возникла мысль о том, что решение проблем налогообложения требует согласования мнения всех, что не только дворянство лелеет свой интерес, и поэтому всем следует предоставить право высказать свое мнение по поводу ведения дел в той или иной вотчине.

Примерно с 1000 года в Европе наметились перемены в еще одном направлении: на некоторых ее территориях начинается процесс накопления богатства. В результате все больше народа постепенно обретало свободу выбора, практически неизвестную в прежние времена; общество становилось разнообразнее по составу и сложнее. Каким бы медленным данный процесс ни казался, он представлял собой мощный скачок в развитии европейского общества; увеличение общественного богатства наконец-то стало опережать рост численности населения. Далеко не везде такой процесс представлялся одинаково очевидным, а в XIV веке случился мощный откат. Такая перемена представляла большую важность, так как благодаря ей раскрылся потенциал Европы, догонявшей Китай и другие страны Азии в экономическом росте.

Весьма приблизительным, зато наглядным показателем следует признать рост численности населения. Нам дано сделать всего лишь приблизительные расчеты, зато они основываются на более надежных свидетельствах, чем за любой более ранний период. Неизбежные при таких расчетах ошибки вряд ли послужат значительному искажению общей тенденции. По ним можно вывести предположение о том, что население Европы в 1000 году составляло около 40 миллионов человек, а за следующие два века оно увеличилось приблизительно до 60 миллионов. Максимальный рост населения Европы до приблизительно 73 миллионов человек можно отнести где-то на 1300 год, после которого мы располагаем бесспорными доказательствами его сокращения. Общая численность европейского населения, судя по имеющимся данным, к 1360 году опустилась приблизительно до 50 миллионов человек, а его увеличение отмечается только лишь в XV веке. Как раз тогда начался его рост, с тех пор непрекращающийся.

Население Европы в целом росло как никогда прежде, но неравномерно – на севере и западе больше, чем в Средиземноморье, на Балканах и в Восточной Европе. Объяснение лежит в плоскости снабжения продовольствием, то есть в продуктивности земледелия и рыбного промысла. Они на протяжении долгого времени служили единственным возможным источником тогдашнего изобилия. Больше продовольствия удалось получить за счет освоения новых земель и увеличения их отдачи. Таким образом, началось повышение продовольственной производительности, продолжающееся с тех пор. Европа обладала огромными естественными преимуществами (которые у нее сохранились), обусловленными ее умеренным климатом, обильными осадками, и в сочетании с рельефом местности, где преобладала просторная северная равнина, это давало большую площадь потенциально продуктивных пахотных земель. К 1000 году огромные все еще дикие и заросшие лесом территории удалось перевести в разряд возделывающих в последующие несколько столетий.

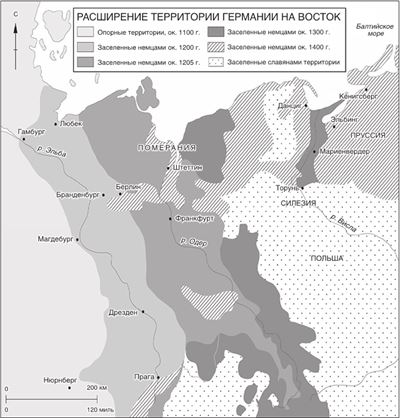

Земли в средневековой Европе хватало на всех, а с ростом численности населения появлялись необходимые трудовые ресурсы для очистки угодий от леса и возделывания целины. Пусть медленно, но европейский пейзаж все-таки изменился. Жители деревень ради расширения своих полей упорно изводили дремучие леса. В некоторых местах владельцы земли и правители по собственной прихоти распоряжались об открытии новых поселений. Возведение монастыря в медвежьем углу, а многие из них строились в глухих местах, часто служило открытием нового очага земледелия или животноводства в практически не обжитом крае природы. Некоторые площади отвоевывали у моря или болота. В восточных землях много трофеев досталось от первой колонизации за счет первого немецкого «Натиска на восток». Переселение немцев туда поощрялось точно так же сознательно, как позже в Англии эпохи королевы Елизаветы поощрялся первый этап колонизации Северной Америки.

Притом большинство народа оставалось предельно нищим. Некоторым крестьянам произошедшие перемены пошли на пользу, но возросшее изобилие обычно шло к феодалу, забиравшему себе львиную долю прибылей. Подавляющее большинство европейцев все еще жило бедно, едва сводя концы с концами: питалось хлебом из муки грубого помола и кашами из различных видов зерна, приправленными овощами, и только изредка они могли позволить себе полакомиться рыбой или мясом.

Судя по расчетам, крестьянин потреблял приблизительно 2000 калорий в день (практически столько же, сколько в день доставалось суданцу в конце XX века), и при этом ему приходилось заниматься весьма тяжким трудом. Если он выращивал пшеницу, то муку из нее сам не ел, а продавал ее богачу. Сам же перебивался ячменем или рожью. Для себя у него пропитания оставалось в обрез. Даже когда юридическая власть господина, навязанная крестьянину посредством трудовой повинности, становилась менее тяжкой, на практике у владельца сохранялась монополия на мельницы и повозки, за использование которых крестьянину приходилось тяжело работать в поле. «Оброки» или подати за покровительство собирали без учета различий между титульными владельцами земли и арендаторами, к тому же возразить на них было практически нечего.

Увеличение объемов сбора товарной части урожая в интересах растущих рынков послужило постепенному превращению самодостаточных поместий в производственные единицы, предназначенные для выпуска товаров на продажу. Их рынки следует искать в городах, неуклонно разраставшихся между 1100 и 1300 годами; городское население увеличилось быстрее, чем сельское. Это явление можно назвать весьма сложным. Жизнь в таком новом городе развивалась в том числе в связи с развитием торговли, но также за счет роста численности населения. Естественно, тут встает философский вопрос первичности курицы и яйца: что из них появилось первым? Несколько новых городов выросло вокруг собственного замка или монастыря. Иногда в таком городе требовалось учреждение базара.

Многие новые города, особенно в Германии, осознанно создавались в качестве колоний. Существовавшие уже давно города разрослись еще больше – в 1340 году население Парижа могло достигать около 80 тысяч жителей, в Венеции, Флоренции и Генуе могло проживать практически столько же народа – хотя таких крупных городов в Европе насчитывалось немного. Новые города совершенно определенно тяготели к складу хозяйственной деятельности края. Они служили рынками сбыта товаров или стояли на великих торговых путях, таких как реки Мез и Рейн, группировались в районах специализированного производства, таких как Фландрия, где уже в конце XII века шла слава о таких городах текстильщиков, как Ипр, Аррас и Гент, или как Тоскана, где велось изготовление тканей и их доработка. Одним из первых товаров сельскохозяйственного производства, пользовавшимся высоким спросом во внешней торговле, оказалось вино, и им подкреплялся изначальный рост города Бордо. Столичными центрами морских областей часто становились порты, такие как Генуя и Брюгге.

Заметнее всего возрождение торговли наблюдалось в Италии, где торговля с внешним миром возобновилась в первую очередь через Венецию. В этом крупном торговом городе впервые произошло отделение предприятий по предоставлению банковских услуг от денежных менял. К середине XII века при всех изменениях текущей государственной политики европейцы вели непрерывную торговлю не только с Византией, но и с арабским Средиземноморьем. Более того, торговля шла с отдаленными уголками всего мира. В начале XIV века за счет поставки золота из Мали через пустыню Сахару удалось ликвидировать в Европе нехватку золотых слитков. К тому времени итальянские купцы уже давно наладили торговые связи с государствами Центральной Азии и Китаем. Они продали рабов из Германии и Центральной Европы арабам Африки и Леванта. Они покупали фламандские и английские ткани, чтобы продавать их в Константинополе и на Черном море. В XIII веке впервые совершен вояж из Италии до бельгийского города Брюгге; до того использовались торговые пути по Рейну, Роне и сухопутным трассам. Проложили дороги через альпийские перевалы. Торговля подпитывалась торговлей, и на ярмарки северной Европы с северо-востока потянулись новые купцы. Торгово-политический союз северогерманских городов в XIV–XVII веках под названием «Ганза», в ведении которого находилась Прибалтика, обеспечил новый рынок для текстиля из Западной Европы и специй из Азии. Но транспортные издержки при транспортировке товаров по суше всегда считались едва подъемными; доставка товара из Кракова в Венецию обходилась в четыре раза дороже самого товара.

При таком раскладе европейскую экономическую географию пришлось коренным образом менять. Во Фландрии и Нидерландах по мере экономического возрождения в скором времени начался прирост населения, ставшего достаточно многочисленным, чтобы стимулировать очередной виток аграрных нововведений. Повсеместно, где города освобождались от монопольных оков древнейших производственных центров, наблюдался самый стремительный, невиданный до тех пор расцвет. Одним из осязаемых результатов следует назвать мощную волну городского строительства. Речь идет не только о домах и ратушах переживающих расцвет новых городов; данная волна оставила нам в наследство великолепные храмы Европы, и не только в виде грандиозных соборов, но и, например, множества роскошных приходских церквей английских городков.

В строительстве воплотились главные достижения технического прогресса Средневековья. Соборная архитектура требовала решения таких же сложных инженерно-технических проблем, как при строительстве римского акведука; в процессе их решения в средневековом мастере медленно зарождался строительный инженер. Средневековые технические приемы в современном понимании не имели под собой научной основы: они вырастали из накопленного практического опыта и творческого его применения. Можно предположить, что наиболее важным его достижением стало использование специальных приспособлений для приложения к ним мышечной силы человека, за счет чего отдача значительно повышалась. Для облегчения задачи по перемещению тяжелых предметов применялись лебедки, шкивы и наклонные плоскости. Но самые заметные изменения коснулись сельского хозяйства, где с X века получили широкое распространение металлические орудия труда. Железный плуг позволил вспашку тяжелых почв долинных земель; так как для вспашки им почвы потребовалось воловье тягло, пришлось изобретать более совершенный хомут и с ним более прочную упряжь. Поворотная вага или оглобля для постромок и лошадиный хомут позволили увеличить грузоподъемность телеги. Подобных новшеств насчитывается совсем не много, зато их оказалось достаточно, чтобы земледельцы практически не страдали от неурожаев. К тому же новшествами предусматривались новые потребности. Содержание тягловых лошадей требовало больше зерна для их прокорма и одновременно введения нового севооборота.

Еще одним новшеством следует назвать распространение мукомольной техники; уже к X веку в Европе начали употреблять многочисленные одновременно ветряные и водяные мельницы, сначала появившиеся в Азии. По мере прохождения веков мельницы стали использовать все шире и шире. Силой ветра часто заменяли мускульные усилия при помоле зерна, как это сделали люди при совершенствовании судовождения; энергию потока воды использовали, где возможно, для обеспечения различных промышленных операций. Энергия воды двигала молотами при изготовлении валяной кошмы и кованых изделий (здесь важную роль играло изобретение коленчатого рычага), ставших существенным элементом в мощном развитии металлургической промышленности Европы в XV веке и тесно связанных с возрастающим спросом на техническое нововведение предыдущего века – артиллерии. Гидроприводные молоты использовались в бумажном производстве. Изобретение печатного станка в скором времени придало полиграфии такую значимость, что ее стали считать важнее новой металлообработки в Германии и Фландрии. Печатный станок и бумага тоже обладали собственным революционным потенциалом для технического прогресса, так как книги служили ускоренному распространению технических приемов и облегчали этот процесс среди увеличивавшегося отряда мастеров и ремесленников, которым такие знания предназначались. Некоторые новшества просто заимствовались у представителей другой культуры; прялка пришла в средневековую Европу из Индии (хотя педаль к ней для передачи вращательного движения выглядит европейским изобретением XVI века).