Книга: Мировая история

Назад: 4 Новый Ближний Восток и образование Европы

Дальше: 6 Императорский Китай

5

Индия

История Индии на протяжении тысячи лет между падением Гуптов в 550 году и появлением империи Великих Моголов в 1526-м не может порадовать ни ясным направлением развития и единства китайской истории того же периода времени, ни хаотичными разрывами истории Европы в Средневековье. Вместо этого мы наблюдаем пластичность плюралистических традиций культурных достижений, основанных на великих изучениях, несметном богатстве и сосредоточении усилий на доведении бытия до предельного изящества и на самосовершенствовании. Политическая история данной эпохи может показаться лишенной порядка: на территории Индии всегда образовывалось несколько королевств, борющихся за верховную власть, а окружало их несколько внешних империй, грозящих вторжением. Но за одним главным исключением индийская история в этот период не дает свидетельств экспансии против соседей или поползновений со стороны иноземцев; все дело как раз в раздоре, то мирном, то воинственном, между индийцами, жившими на территориях, по большей части намного более богатых и более плодородных, чем территории остальной нашей планеты.

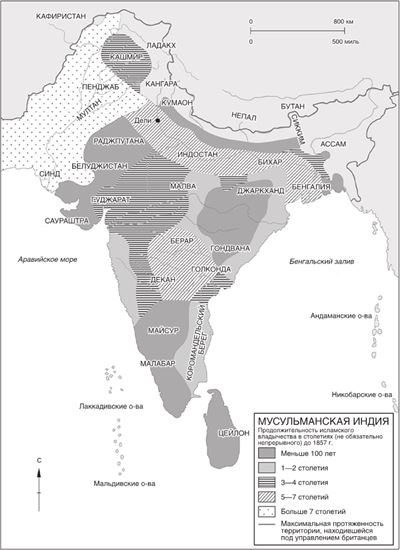

Большой перелом в этом периоде индийской истории наступает в 1192 году, когда мусульмане из Афганистана ворвались на северную индийскую равнину и в конечном счете образовали Делийский султанат. Но следует проявлять большую осторожность тем, кто хочет считать, будто введение ислама, в этом случае через покорение народа, обусловило появление единственной разделительной линии, определявшей ход последующей индийской истории. Наоборот, отношения между севером и югом, между прибрежными и внутренними районами страны, а также между кастами и прослойками общества продолжали играть практически такую же важную роль, как отношения между приверженцами индуизма и ислама. Религия считается одним из важных детерминантов индийской истории, но даже этот аспект представляется более богатым, или более сложным, чем примитивное разделение на мусульман и индусов, которое историки-националисты позже попытались навязать обществу.

Приблизительно до 500 года н. э. основные события индийской истории происходили на севере Индии, а юг выглядел своего рода приложением, где можно наблюдать только тени тех событий. Особое внимание следует сосредоточить на великих империях севера – Маурьев и Гуптов, а также на образцах культуры и отличительных чертах, появившихся там. Но когда прошла первая половина X века н. э., все изменилось не потому, что превосходству севера пришел конец, а по причине того, что на юге постепенно развивались государства и собственные взаимоотношения. Первым заметным южным государством считается Чола, основанное династией, которой предстояло править на протяжении без малого тысячи лет на юго-восточном побережье Индии.

Еще до начала развития заметных региональных государств отмечается последняя попытка провозглашения империи, способной покрыть почти всю территорию, на которой правили Гупты. На протяжении своего долгого правления с 606 по 649 год император Харша (Харшавадхана) создал государство, простиравшееся от Гималаев до Ориссы со столицей Каннаудж, где Харша собрал вместе мудрецов, разработавших учение о санскрите одновременно в его индуистской и буддистской формах. Этот город оставался центром северной индийской культуры на протяжении многих веков после того, как империя Харши рухнула с его кончиной.

Даже Харша не сподобился присоединить Деканское плоскогорье, находящееся во внутренней части полуострова Индостан, к своей империи. Китайский буддистский монах Сюаньцзан, который провел какое-то время при его дворе, вспоминал, как расстраивало этого императора его бессилие в преодолении сопротивления южных монархов. После кончины императора Харши политика индийского двора постепенно установилась на уровне остальных региональных держав, состязавшихся за право первостепенного влияния. И такой расклад политических сил сохранялся на субконтиненте Индостан до XII века. В IX веке самым могущественным из них считалось государство династии Раштракутов, занимавшее территорию Деканского плоскогорья. Раштракутов считают первой южной династией, претендовавшей (как позже оказалось, без особого успеха) на власть над всей Индией. Еще два источника власти находились, соответственно, на северо-западе (династия Гурджара-Пратихара) и на востоке (династия буддийских монархов Бенгалии и Бихара под названием Пала). И до поры до времени ни у одной из этих династий не хватало сил для навязывания собственной власти соседям. Важнейшим аспектом всех тогдашних политических состязаний представлялось то, что во всей Индии главная роль принадлежала одной-единственной культуре, пришедшей с севера. Местные правители могли приходить к власти и терять ее, но с каждым новым вочеловечением они приходили в этот мир обогащенными знаниями в области философии, политической прозорливости и науки, почерпнутыми из трудов мудрецов, написанных на санскрите. Сотворение великих храмовых комплексов от Чидамбарама на юге до Варанаси на севере символизировало всеобщую преданность народа Индии религии, пусть даже с некоторыми местными особенностями. Дело не только в различии между буддистами и индуистами, линия раздела между которыми воплощалась в несходстве приемов богослужения и личных отношениях с богами или святыми.

Все выглядит так, будто предпринимались попытки поиска компромиссов с индуизмом, приведших к ослаблению влияния индийского буддизма, начавшемуся после свержения династии Гуптов. Кое-кто из ученых утверждает так, будто учения Будды, как и остальные основные философские школы и религии в Индии, как выращенные внутри этой страны, так и позаимствованные извне, отступили под натиском индуизма как преобладающего вероисповедания и индуистских богов, пользовавшихся наибольшей популярностью. Но если все произошло именно так, тогда заново изобретенный индуизм сыграл в равной степени значительную роль, как и сама традиция народа Индии. С VIII века и дальше на почве индуизма проросли многочисленные вопросы в различных их формах, поставленные последователями Будды, а индуисты предложили на них ответы. Великий мыслитель по имени Шанкара (788–820 гг.), родившийся в Керале и считающийся типичным представителем Веданты своего времени, свел воедино обряды различных групп Брахманов. При этом он утверждал, что только правильное знание может спасти душу, проходящую цикл смерти и возрождения. К X веку всем стало ясно, что плюрализм индуистского вероисповедания послужил утере буддистами инициативы. К XII веку влияние буддизма на индийском материке ушло в прошлое.

Важную роль на протяжении описываемого периода к тому же играли изменения, происходившие в обществе, особенно на юге Индии.

С VII века крупные города Деканского плоскогорья постепенно превращались в центры торговли. Два века спустя купцы через свои великие гильдии, по сути, пришли к власти в этих городах. Такие гильдии, а также некоторые компании на самом деле представляли собой фактические государства внутри формального государства; они располагали своими собственными армиями и боевыми кораблями, оснащенными тяжелым по тем временам вооружением. Они вели торговлю на севере и юге Индии, то есть на весьма большом удалении от их собственных штатов, а также с соседями: Персией, Аравией и в африканских портах. Но главное внимание во внешней торговле они все больше сосредоточивали на Юго-Восточной Азии. Можно предположить, что уже существовавшие связи активизировались за счет торгового обмена, определившего всю эпоху вплоть до XIII века, названную в регионе Юго-Восточной Азии «эрой Индии».

Юго-Восточная Азия представляла собой обширную область, включавшую территории от Бирмы до Филиппин. Она постепенно становилась основной сферой развития человеческой цивилизации с IX века н. э., когда возникли крупные империи, такие как империя кхмеров и Шривиджая (на территории современной Индонезии), ставшие здесь главными государственными образованиями. Государства Юго-Восточной Азии развивались под влиянием китайской и индийской империй, с которыми они поддерживали тесные связи, а на этапе формирования они находились под особенно мощным индийским религиозным и культурным влиянием. Притом что контакты между ними практически наверняка начались с торгового обмена товарами, в скором времени их сопровождали поездки брахманов и буддистских мудрецов с монахами. Так шла их духовная экспансия (и распространение их знаний) через Южную Индию. Они стали служить главными советниками при дворах государств Юго-Восточной Азии, где играли точно такую же роль в продвижении определенных форм духовного и материального развития, какую западным миссионерам предстояло играть позже, и при этом собрали богатый урожай: к времени созревания империй Юго-Восточной Азии их удалось полностью приобщить к индийской культуре и религии, причем главными вероисповеданиями там стали буддизм и индуизм.

В самой Индии параллельно с распространением индийской культуры на значительной части территории Юго-Восточной Азии развивались собственные новые социальные системы. Самой важной из них считается такое явление, как саманта, в переводе «сосед», послужившее ядром индийского варианта феодализма. Первоначально означавшее доминирующие семьи, которые подчинялись непосредственно правителю, слово «саманта» стали употреблять применительно к вассалам, чье передающееся по наследству правление опиралось на поддержку со стороны центральной монархии и у кого, в свою очередь, существовали определенные обязательства перед монархом и друг перед другом. Среди их обязательств была поддержка монарха во время войны, а также участие в обрядах, служивших постоянному укреплению законности существующего порядка. Такая феодальная система существовала наряду с кастами, и повышение статуса человека до уровня саманта могло к тому же предполагать изменение в кастовом статусе в зависимости от того, что для себя выберет господин с переходом вассала в разряд саманта.

Ближе к завершению 1-го тысячелетия н. э. некоторые члены касты владетельных воинов кшатриев пришли к решению причислить себя к сословию раджпутов (сыны царя), что соответствовало новым социальным системам (некоторые историки решили, что рост кланов раджпутов в известной степени послужил реакцией на изменение общества Индии). Пока в IX и X веках соперничество между индийскими империями то обострялось, то затихало, кланы раджпутов в Северной Индии получили шанс нарезать для себя территории в качестве вассалов, владевших землей на правах феодального держания, в пределах одного (или иногда нескольких) из неугомонных штатов. Некоторые из этих территорий раджпутов к концу IX века приобрели право полуавтономии, и их столицей стал великий культурный центр – город Джайсалмер в области Раджастхан. Его основали представители раджпутского клана Батия в начале XII века и управляли им в течение 800 лет. До сих пор его отличают проблески былого великолепия.

Между тем в Индию пришел ислам. Сначала он проник туда вместе с арабскими купцами через порты западного побережья. Затем в 712 году или приблизительно в то время войска арабов покорили провинцию Синд. Дальше они не пошли, постепенно осели там и перестали беспокоить индийские народы. Последовал период относительного затишья, продлившийся до тех пор, пока правитель Газневидского государства по имени Махмуд в начале XI века не прорвался вглубь Индии, принеся большие разрушения, но, опять же, не вызвав радикальных перемен. Индийская духовная жизнь на протяжении еще двух веков шла своим чередом, а самым заметным в истории стал закат буддизма с одновременным расцветом тантризма, носители которого проповедовали практики в чем-то даже магического и суеверного роста, обещающего приобщение к святости через обереги и обряды. К тому же активное развитие получили поклонения, проводившиеся во время храмовых праздников. Понятно, что произошло все это в отсутствие политической цензуры, когда Гупты уже ушли в прошлое. Тогда наступило время вторжения завоевателей из Центральной Азии.

Эти захватчики исповедовали ислам, а представляли они собой сложную смесь тюркских народов. С самого начала первые захватчики-мусульмане устроили резню местного населения, так как они прибыли на эти земли ради переселения, а не их разграбления. Первым делом в XI веке они утвердились в Пенджабе, а затем в конце XII века предприняли вторую волну вторжения и за несколько десятков лет учредили в Дели тюркских султанов, распространивших свою власть на всю долину реки Ганг. Монолитное единство в их империи отсутствовало. Индуистские королевства в пределах данной империи сохранились на положении данников точно так же, как христианские царства выжили в качестве данников монголов на Ближнем Востоке. Мусульманские правители, заботившиеся о своих интересах, не всегда поддерживали единоверцев улемов, которые стремились обращать в свою веру всех подряд и подвергали гонениям всех неверных (свидетельством чего служит разрушение индуистских храмов).

Стержнем первой мусульманской империи в Индии служила долина Ганга. Захватчики стремительно покорили Бенгалию и позже утвердились на западном побережье Индии и Деканском плоскогорье. Дальше на юг они не пошли, и индуистское общество сохранилось там практически в нетронутом виде. С XIII века и позднее распространение ислама в Северной Индии, вполне вероятно, послужило усилению роли юга как сознательного защитника традиционной индийской культуры, особенно это касается тамилов, совсем недавно полностью вовлеченных в индийский культурный круг. Провозглашение Делийского султаната произошло в 1206 году, и он находился на вершине процветания до конца XIV века. В нем установился образец мусульманского владычества над индийскими центральными районами, которому суждено было продлиться 700 лет. Его первые правители относились к тюрками происхождением из Афганистана. Они управляли империей, включавшей территории нынешнего Пакистана и Северной Индии, а также афганские земли. Правители этого султаната открыли Индию влиянию с запада и, что важнее, связали Персию, Ближний Восток и части Центральной Евразии с Индией, обусловив близость, никогда прежде не существовавшую. Активизировался мощный обмен в области искусства, науки и философских воззрений. Как и следовало ожидать, мистические версии ислама, особенно в форме суфизма, пустили корни в Индии и стали доминирующими при дворе.

При трех султанах династии Халджи, правивших в конце XIII и начале XIV века, Делийский султанат достиг высшего расцвета. Ала уд-Дин, правивший с 1296 года на протяжении 20 лет, вошел в историю грозным властителем, дважды разгромившим многочисленные монгольские орды, двигавшиеся с севера. На юге он расширил мусульманское правление до рубежей Деканского плоскогорья, послав мощную волну исламского культурного влияния на южные области Индии. В отличие от жителей Северной Индии подавляющее большинство новообращенных в ислам южан не приняли новую религию, потому что мусульмане их завоевали. Как и повсюду в мире, часть индийцев приобщились к исламу из-за его революционных особенностей: в обществах с высокой степенью расслоения населения по различным признакам посыл о том, что все люди равны в своих непосредственных и личных отношениях с Богом, выглядел весьма привлекательным. Когда мусульманская политическая власть пришла на юг, ее олицетворял один воевода армии султаната, таджик по национальности, который в 1346 году порвал со своими повелителями в Дели и установил собственный режим со столицей в области нынешнего штата Махараштра, но с продлением дальше на юг на территорию штатов Карнатака и Андхра-Прадеш. Двор Бахманского султаната (под этим именем он известен теперь) практически полностью состоял из персов; его правители сочинили вирши на персидском языке и попытались поддерживать тесные связи с крупными персидскими городами Шираз, Исфахан и Кум. Вместе с их иранскими покровителями Бахманов склонили к исламу шиитского толка, и их султанат стал первым великим штатом Индии, находившимся под властью шиитов.

Раздробленность мусульманской Индии значительно затрудняла защиту ее территории от нашествия захватчиков с севера. В 1398 году Тамерлан со своим войском покорил долину Ганга после разрушительного похода к ней, значительно облегчившего его задачу, сообщает один летописец, потому что монголы просто бежали от зловония, распространявшегося от гор разлагающихся трупов, оставленных на пути следования войска Тамерлана. После принесенного Тамерланом бедствия воеводы и местные феодалы разбежались кто куда, и исламская Индия сама собой распалась на куски. Как бы там ни было, ислам к тому времени на субконтиненте прижился, величайшая задача все еще стояла перед ассимилирующими силами Индии, так как ее активный, пророческий, сокровенный характер вступал в прямое противоречие одновременно и с индуизмом, и буддизмом (хотя ислам под их влиянием тоже претерпел существенные преобразования).

Но далеко не вся Индия находилась под властью мусульман. На юге возникла сильная индуистская империя, под управлением которой с середины XIV века находились все южные районы Декана и далекий юг Индии. Названная в честь величественной ее столицы города Виджая-нагара, теперь расположенного в нагорье современного штата Карнатака, она была торговой империей, поддерживающей близкие связи с Юго-Восточной Азией и получавшей от этого большую выгоду. В военном отношении Виджаянагарская империя считалась мощным государством, а также первым индийским штатом, правители которого использовали заимствованную за рубежом военную технику, ввозимую одновременно из Европы (через Ближний Восток) и из Китая (через Юго-Восточную Азию). Но восхищения Виджаянагара заслужила в первую очередь благодаря толковой администрации и эклектичной религии, в которой соединились многочисленные течения индуизма предыдущих веков. Империя Виджаянагара символизировала непреходящую многослойность природы Индии и указывала на будущее, в котором не будут преобладать ни индуисты, ни мусульмане.

Назад: 4 Новый Ближний Восток и образование Европы

Дальше: 6 Императорский Китай