VIII. Ради чего

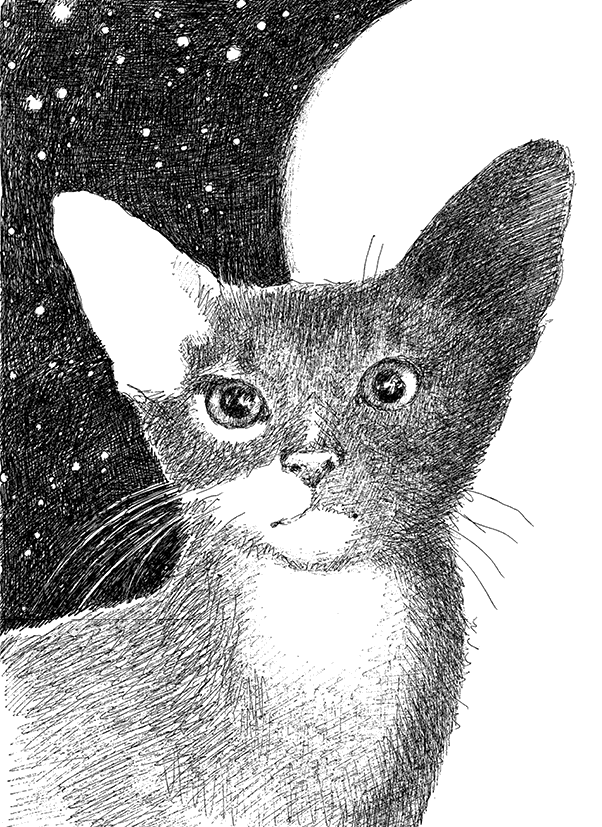

Моя молодость давно миновала. Дни ускоряли ход. Наступала пора пожинать плоды прошлых посевов. Но на что я мог рассчитывать? Я был наполнен всякой дрянью, как старый ржавый бак на задворках дачного дома. Вот и весь мой урожай. Тем не менее я не терял присутствие духа. Мой единственный глаз вглядывался в даль с двукратной силой. Обрубок хвоста предупреждал о грядущей перемене погоды намного раньше официальных сводок. Перебитая лапа, утратив чувствительность, могла разить противника без боли.

Я спустился вниз по Басманной. День догорал на куполах Никиты Мученика. Дул северо-западный ветер с порывами до 7,2 метров в секунду. Солнце вновь гостило в созвездии Льва. На столичный регион надвигался обширный циклон. Обстановка на международной арене оставляла желать лучшего. Снова кипел Ближний Восток. Еще один американский подросток прострелил себе голову, а перед этим проделал то же самое с дюжиной своих одноклассников. Северокорейцы произвели неудачный запуск баллистической ракеты. Снаряд набрал высоту, но потом развернулся на сто восемьдесят градусов и полетел вниз. Погибли все сто пятьдесят офицеров в командном пункте и еще шестьсот крестьян из близлежащей деревни. Народы волновались и буйствовали. Кто-то поднимался с колен, чтобы поставить на колени других. Кто-то думал, что провидению угодно, чтобы он отобрал у соседа его землю, а самого соседа убил. Все это было завернуто в обертку великой духовной миссии и тайного священного предначертания. У какого пророка они это вычитали? На каких скрижалях разобрали мистические прописи? Я давно заметил, что чем хуже почерк у Господа, тем тверже рука у вершителей его воли. Заключались союзы, распадались коалиции, созывались ассамблеи и устраивались конгрессы. Нефть дешевела, дорожало золото. Или наоборот. А в это время от Антарктиды откололся айсберг весом в один триллион тонн и медленно дрейфовал в сторону мест людского обитания.

В Москве же шла стройка. Днем и ночью, без выходных и праздничных отгулов. Долго и упорно. Срывались сроки сдачи объектов, опережались графики, выписывались премии и объявлялись выговоры. Центр гремел, стучал, дребезжал и рычал от беспрерывных работ. Почва не выдерживала нагрузки. Так, на Яузском бульваре недавно обвалился грунт. Любознательный москвич останавливался на краю бездны, извлекал телефон и запечатлевал под собой различные артефакты: черепа, надгробия, колеса телеги, полуистлевшие цилиндры, камзолы, кресты, пищали, туеса, крынки и канделябры. Еще большая воронка образовалась в районе Сретенки. В нее угодили автобус и две машины. Чудом никто не погиб. То же самое на Ордынке, Лубянке и Долгоруковской. Оползни учащались. На дорогах и стенах домов возникали широкие трещины, разломы. Горожане пугались. Начальство уверяло, что держит ситуацию под контролем.

Грохот сводил с ума. По городу носились стаи обезумевших собак. Люди хоть и не лаяли, но мало чем от них отличались. Кривая душевнобольных неукоснительно росла вверх. Психиатрические клиники и диспансеры еще никогда не испытывали такого наплыва посетителей. Пациентов завозили поодиночке, парами, группами. Многие москвичи приезжали самостоятельно. Обняв и расцеловав на прощание родню, они взваливали на плечи брезентовые рюкзаки, поправляли на переносице очки и с энтузиазмом переступали порог лечебницы, чтобы больше никогда, никогда, никогда не переступить его обратно.

Я шагал вперед. Со стены дома свисала на тросах группа граффити-художников. Они оканчивали гигантский портрет какого-то маршала. Художники не рассчитали композицию рисунка. На месте одного из орденов белел наружный кондиционер, а правый глаз героя войны пришелся как раз на окно квартиры. Когда окно открывалось, маршал как будто игриво подмигивал прохожим. И уж совсем становилось не по себе, если обитатель квартиры грустно высовывался из маршальского глаза покурить.

Я свернул в сад имени Баумана. В небе, корча рожи, скаля зубы и просто улыбаясь миру, кружили ромбики, треугольники и трапеции воздушных змеев. Я углубился в сизые провалы сада. На скамейке спала девочка. Руки ее были как-то неловко сложены на груди, как будто обнимали сбежавшую во сне кошку. Я оглянулся вокруг, но кошки не увидел. Женщина в шелковых шароварах занималась йогой: она вытянулась в стойке на голове и производила резкие громкие выдохи. И-Э-А-О-У-Ы. Звуки сада, судя по всему, не вполне отвечали духовным запросам йогини, поэтому из колонки раздавался еще и шум прибоя. На берегу заросшего пруда дремал рыбак. Из целлофанового пакета рядом с ним за мной следил своим мутным, равнодушным взглядом карась. Невидимые белки материли меня с ели. На лужайке, следя за маневрами змееловов, сидела девушка. Я тихо подошел и устроился рядом, чуть позади. Она, не отводя глаз от неба, сказала:

— Как ты думаешь, такой кошку выдержит?

— Какой именно?

— Вон тот, синий с зеленым хвостом.

— Нет, конечно. Этот нет… А вон тот — да.

— Какой «тот»?

— С красной улыбкой.

— Уверен?

— Это твоя хозяйка спит на лавочке?

— Нет. У меня нет хозяйки.

— И никогда не было?

Она замолчала. Змеи в небе вытанцовывали причудливые фигуры. Люди подбадривали их на разные голоса.

— Во-первых, хозяева бывают у вещей, а не у животных. Во-вторых, это слишком личный вопрос.

В воздухе пахло скорым дождем. Вдалеке прокатился гром. Она наконец обернулась на меня, как-то презрительно оглядела с ног до головы и добавила:

— В-третьих, как-нибудь потом расскажу. Кажется, будет дождь.

От этого «как-нибудь потом расскажу» у меня по всему телу, от кончика обрубка до невидящего глаза, пробежал разряд. Значит, это уже обещание совместного будущего?

— Нет, не думай. Я не обещаю тебе совместного будущего, — сказала она. — Просто мне нужно с кем-нибудь пообщаться. Мне грустно.

— Почему тебе грустно?

— Так. А я смотрю, жизнь тебя потрепала.

— Да. Потрепала. Меня. Жизнь.

Ветер подул сильнее. Полил косой дождь. Сад опустел. Белки разбежались по домам. Женщинайог катила вон из парка, сидя спереди двухместного велосипеда. Змеи уползли вниз. Девочка со скамейки укрылась от дождя под козырьком ларька, и на груди у нее свернулся хорек. А мы сидели под дубом и разделывались с рыбацким карасем. Его мертвый глаз смотрел на мир так же равнодушно, как и при жизни. Да, он нисколечко не сожалел о своей гибели и, уверен, был даже рад принести себя в жертву нашему аппетиту. Рыбак продолжал спать под дождем и не заметил пропажи. Радиоприемник в кармане его жилетки передавал allegro из концерта L’amoroso ми мажор сочинения Антонио Вивальди.

В этот день я обрел свое «ради чего».

Как описать, что было потом? Это покажется странным, но ее имя я узнал только через несколько дней. Я ей тоже представился не сразу. Сейчас я даже не понимаю, как мы обращались друг к другу. Мы о многом говорили, рассказывали. Но у нас было такое чувство, будто мы не узнавали друг о друге что-то новое, а вспоминали. Да, именно так. Нам казалось, мы просто что-то забыли, а сейчас вспомнили. И мы смеялись своей забывчивости. Мы вообще в те дни, года и века много смеялись. Без причины. Достаточно было задеть друг друга усами, обратить внимание на человека с нелепой походкой или собаку с серьезной физиономией. Или просто так встретиться взглядами и начать смеяться. Без повода.

Я совсем перестал думать. Да, к своему счастью, я совершенно разучился думать. Я полегчал. Я сбросил сто тысяч тонн. Я вылетел вон и бежал не останавливаясь через поля, долины, овраги. Меня щекотал неудержимый смех. Что-то горячее, что-то такое, что я давным-давно имел, но потерял, незримо толкало меня вперед. Первое, что приходило в голову, и было самым верным. Я привык, что моя тень всегда была больше меня. Мой сад был полон призраков. Я знал, что где-то есть тайная комната, но боялся в нее заглянуть. Я не знал, жив ли тот, кто в ней спрятан. Вот она, бритва Оккама в лапах кота Шредингера. Но все изменилось. Я только понимал, что время теперь пошло совсем иначе. Оно стало похоже на перетасованную колоду карт. То, что было далеко, отстояло теперь на расстоянии вытянутой лапы, а вчерашние события ушли глубоко в землю. То, что было с ней, я мог поклясться, когда-то произошло и со мной. Так, я слышал, в древности братались викинги. Они надрезали себе вены и прикладывали руки, чтобы их кровь смешалась. Именно это случилось со мной и с Гретой. Наши истории перепутались, и порой мы уже не могли сказать наверняка, какая с кем случилась. У нас была любимая игра: мы задавали друг другу вопросы из нашего прошлого и почти всегда безошибочно на них отвечали. Она откуда-то помнила срок годности бананов из моей родильной коробки, а я знал расцветку всех ее сестер и братьев. Она, комически прищурив глаза, указывала, в каком шкафу бабушка Витюши хранила тетради своих учеников, а я напоминал ей, где она потеряла свою любимую детскую игрушку в виде помпона. Я превратился в парус, надутый попутным ветром. Мои дни разбухли, стали вмещать в себя бесконечное количество времени. Ночами мы гуляли по округе, охотились на жуков, водомерок и лягушек — я ведь напрочь забыл, что по природе мы ночные существа: в темноте охотимся, на солнце спим. Мы засыпали на рассвете. Обнимаясь, мы обнаруживали, что подходим друг к другу, как случайные кусочки в гигантском пазле. Какое везение, думали мы, какая удача. Часто нам снился один сон на двоих. Если она почему-то опережала сюжет, то спокойно дожидалась меня, и мы досматривали сон вместе. Иногда я просыпался и видел, как дрожит ее лапа, хвост или усы. Я принюхивался к ней, пытался распознать вкус того, что ей сейчас снится. Из-под прикрытых век я видел ее зрачки. Она как будто притворялась, что спит. Может быть, так оно и было. Она и всегда была таинственна, но во сне ее тайна утраивалась, удесятерялась, потому что в эти минуты она и сама себя не знала. Никто ее не знал. Никто. Она тихо сопела, почти никогда не урчала. Я тянулся к ее морде, чтобы еще раз вдохнуть в себя воздух, который она только что выдохнула. Я знал, что, впустив его в себя, я узнаю о ней что-то новое. Что-то, что, возможно, и не смогу понять. Пускай и так. Но оно будет со мной. Так турист забирает с собой из путешествия ценную валюту, которая ему никогда не пригодится на родине. Во сне я чувствовала, что он сейчас меня разглядывает. Он думал обо мне, и его мысли и все, что он по поводу меня испытывал, делало меня богаче. Да, на двоих у нас было всего три глаза и полтора хвоста, но, ей-богу, это много. Очень много. До него мне никто не был нужен. Теперь я знала, что мне тем более никто не будет нужен после него. Поначалу он очень нервничал, потому что все время думал, как себя со мной вести. Но со мной не надо было себя никак вести. Он и сам, конечно, понимал, как это неважно. А потом, мне уже больше не надо было пользоваться ни зрением, ни нюхом, ни навигацией усов, чтобы знать, рядом он или нет. Я просто сразу могла понять это. Уж не знаю как. Раньше я всегда чувствовал себя скомканным фантиком, которым люди заменяют потерянную фигуру на шахматной доске. И все на меня так и смотрели, как на чужака. Все только и ждали, когда меня наконец съедят, чтобы я не портил общего вида. И вот я больше не на доске. И не играю чужой роли. Я с тобой, и так должно было случиться. Он был гораздо старше меня, но в душе оставался маленьким беспомощным котенком, который бегает туда-сюда по куску фанеры, несущейся по бурной реке. Большой маленький кот. Наверное, все это проходит быстро. Думаешь? Конечно. Это всегда ненадолго. Это грустно. Все грустно. Но так уж повелось. Так должно быть. Но знаешь, в этом что-то есть. Пожалуй, то, что мы этого никогда не забудем. Другое забудем, а это нет. Мне тоже так кажется. Это будет нашей реликвией, святыней. Оно и потом всегда будет мерцать в кромешной тьме слабым огоньком. Тусклым, тихим светом, но все-таки достаточным для того, чтобы память не давала его в обиду. Никому не давала в обиду. Чтобы память берегла это сокровище от всех бурь и потрясений. И это будет давать силы жить дальше, когда уже совсем станет невмоготу. Наверное, да. Мне так кажется. Я так думаю. И я тоже так думаю. Да? Ну вот, видишь, как мы с тобой одинаково думаем. У нас с тобой получается, как у деревьев. У них корни переплетаются, и они уже сами не понимают, где чьи. Вот так и у нас. Да, так и у нас. Мы уже оба не понимаем, что твое, а что мое. И все у нас будет хорошо, обещаю. Я знаю. Все будет очень хорошо. Я знаю. Я тоже.

И мы стали жить в саду имени Баумана. За детской площадкой мы обнаружили покинутую собачью будку. На дощатом полу были разбросаны следы прошлого обихода: телячьи кости, кусок ошейника, ржавая миска, покусанное резиновое кольцо. Очевидно, проживавший здесь пес умер. Едва различимый запах, подобно старым газетам под слоем обоев, сообщал нам свои ненужные новости: пес был какой-то очень крупной породы. Он был стар, угрюм, малообщителен и сильно болел. Что-то с печенью.

Но прежде чем заселиться, Грета решила испросить разрешение у собачьего духа пожить в его бывшей будке. Мы раздобыли хот-дог и устроили жертвоприношение: выкопали ямку, положили в нее сосиску, а булки отбросили в сторону. Грета предложила собачьему духу съесть хот-дог и быть милостивым и гостеприимным к новым хозяевам его конуры. Мы сидели и ждали. Наконец по траве прошелся слабый ветерок. Удостоверившись, что дух благовосприял нашу жертву, мы поклонились ямке и ушли. Но потом я спросил Грету, как она думает, владел ли пес при жизни английским языком? Хм, задумалась она. Думаю, нет. А что? Дело в том, что его может разозлить тот факт, что мы предлагаем ему совершить в некотором роде каннибализм. Грета подумала и ответила, что нет, не разозлится. Это просто глупая игра слов. Но потом все-таки решила, что лучше будет съесть хот-дог самим. Так мы и сделали. Мы съели сосиску, а потом и обе булки в придачу.

Целый день мы посвятили уборке. Мы выгребли из будки весь хлам и мусор. Деревянный пол устлали сухой травой и прошлогодними листьями. Смели со стен паутину, и теперь солнце пробивалось сквозь щели в дощатых стенах, строго разделяя будку на полосы тьмы и света. Наконец мы осмотрели наше новое жилище снаружи и решили, что оно очень даже ничего. Своей формой дом напоминал башню средневекового замка, поэтому я предложил отныне называть его Сhâteau. Грета была не против.

Прежде чем войти в Сhâteau, я рассказал Грете, что когда-то у людей был странный обычай. Заселяясь в дом, они вперед себя впускали кошку. Там, куда она ложилась, они никогда не ставили кровать или люльку.

— Почему?

— Потому что они верили, что в этом месте скрыта самая темная энергия в доме.

— Ух ты! Какая прелесть. Обожаю мистику и все такое. Ведь ты тоже любишь темную энергию?

— Да, я не могу без нее жить.

— Класс. Но если мы сами коты, то кого же теперь нам надо впустить в дом вперед себя?

— Получается, человека.

— Точно.

— Но, боюсь, это невозможно. Человек займет собой весь наш Сhâteau, и нам самим не останется ни клочка жилплощади.

— Да, Савва, ты прав. Так что давай-ка войдем туда первыми сами.

— Точно. Давай.

И мы вошли туда первыми, как те двое, в распоряжение которых был предоставлен целый дивный сад.

Как я уже говорил, мои увечья сослужили мне добрую службу. Люди меня жалели. Приносили к Сhâteau продукты, корм. Кто-то поставил у входа миску и каждый день менял в ней воду. В парке было несколько киосков, торгующих так называемой быстрой едой. Под деревянной верандой расположилось кафе. Увлажнители воздуха расточали вокруг прохладную пыль. Мы садились рядом и проводили часы, спасаясь от жары и беседуя обо всем на свете. Нас полюбили. Официанты и завсегдатаи сада Баумана дарили нам хот-доги, кукурузу, различные крупы, злаки, корнеплоды, стручковые, бобовые, разумеется, трехпроцентный творог «Саввушка», овощные смеси, пельмени и даже шоколад. Каждый день к пруду приходил Анатолий Палыч. Улов его был куда как скуден, а сон глубок. Пока он спал, мы похищали из пакета карася и уносили его в Сhâteau. Так повторялось из раза в раз: он ловил карася, засыпал, мы карася похищали.

Это было счастливое время. В парке устраивались народные гуляния, джазовые вечера и даже киносеансы. Перед мероприятием сдвигались скамейки, и посетители сада рассаживались на них, имея в каждом кармане по початку кукурузы из киоска «Ваш попкорный слуга».

На концерты приходили пенсионеры-близнецы Светлана Витальевна и Виталий Витальевич в одинаковых демисезонных плащах цвета ноябрьских сумерек. Наш добрый знакомый Анатолий Палыч сидел в первом ряду, придерживая на коленях пакет с очередным грустным карасем и поставив удочку стоймя рядом с собой. С площадки подтягивались мамы с колясками. Тут же в цветастых шароварах располагалась по-турецки женщина-йог. Пара полицейских с автоматами наперевес фланировали туда-обратно, делая вид, что им совсем не интересно происходящее на эстраде. Чуть только дружинники подтаскивали последнюю скамейку, на нее, не размыкая уст, усаживалась молодая пара. Молодой человек носил одежду цвета хаки и имел дреды на голове. А девушка… девушку я не разглядел. Они так и просидели все представление, только однажды прервавшись на перекур, а потом опять отдавались поцелую. И было еще множество незнакомого мне народа. Наконец все рассаживались.

Выступал, например, женский коллектив «Светлана». Очаровательные девушки в старомодных нарядах стояли группкой за эстрадой и передавали по кругу курительную трубочку. Но вот на дорожке сада в окружении поклонников, словно Сатурн в кольце астероидов, появлялась солистка группы Лилит Аарон. Девушки вытряхивали пепел из трубочки и, покашливая, семенили на подмостки. Они устраивались за своими инструментами, и, отсчитав поварешкой о кастрюлю четыре раза, Лилит зачинала старую песню про пароход. Она изображала героя песни: прикладывала ладонь козырьком и всматривалась в даль, пытаясь выглядеть свою возлюбленную. Потом, переменившись, сплетала руки у щеки и становилась самой возлюбленной. Потом, широко орудуя локтями, делала вид, что она матрос, прижимала к груди чемодан, как пассажир, курила махорку, как праздный зевака. А в момент воссоединения героя со своей подругой очень смешно обнимала саму себя. Зрителям это очень нравилось. Нам с Гретой тоже. Поклонники Лилит у сцены покачивались в такт из стороны в сторону. Казалось, они совсем не испытывают друг к другу никакой неприязни, не ревнуют. Даже наоборот, с некоторым сочувствием переглядываются, мол, «да, братец, попали мы с тобой, попали. Ну да ничего. Как-нибудь справимся. Выстоим».

Я никогда не слышал такого красивого голоса, как у Лилит. Он был высокий, звонкий и лился… да, лучшего сравнения я не могу найти… лился свободно, как ручей, — как бы сам собой, без усилия, просто потому, что так задумано природой. Все не могли оторвать глаз от Лилит. Поначалу она ни на мгновение не забывала о своем присутствии на сцене, о своем особом положении в группе. Подмигивала кому-то, делала замечания своим подругам. Но потом, увлеченная мелодией, захваченная игрой, которую знает каждый музыкант, когда ты словно ловишь и укрощаешь бегущие впереди ноты, она забывала обо всем, кроме музыки, и тогда мы все тоже забывали обо всем, кроме музыки. И мы думали, как это хорошо, что человеку дано петь. И мы думали, вот бы нам вместо того, чтобы болтать всякую чепуху, петь друг другу так же, как эта Лилит поет сейчас про чье-то окно, горящее для кого-то в глухую ночь.

Закончив программу, девушки долго кланялись, уходили, приходили снова, исполняли на бис пару песен, снова кланялись и уходили. Впереди, скрытая толпой обожателей и пышными букетами, незримо шествовала Лилит Аарон.

Потом на сцену поднимался следующий музыкант. Он играл на самодельном инструменте, который, кажется, не имел названия. Что-то вроде лютни с двумя сведенными грифами. Больше тридцати лет музыкант играл на домре. Но домра была неприбыльным инструментом. Концерты домрист устраивал крайне редко, поэтому решил попробовать себя в педагогике. Он дал объявления в газеты. Но откликнулись на них только единожды, да и то на первый же урок ученик почему-то так и не явился. Несколько раз домрист выступал дуэтом с гитаристкой и певицей Надеждой Остромыжской в программе «Отца небесного светлейшая обитель». Концерты проходили в помещении театра «Глас» на Ордынке. Все шло своим порядком. Слушательницы покачивались в такт благочестивым песням Остромыжской. Теребили кулончики на груди, мяли в пальцах платочки. Но карьера Остромыжской пошла вверх: она наняла себе скрипача и балалаечника, а домрист остался не у дел. Тогда он забросил домру.

Он изобрел свой собственный инструмент. Сколотил для него кофр. Привозил с собой на тележке усилитель с латунными уголками. Раскрывал свой стульчик и опускался на матерчатое сиденье. Доставал из кофра лютню, а кофр укладывал под сценой. Потом грустно вздыхал и принимался разыгрывать старинную балладу «Зеленые рукава». Поля его шляпы были унизаны колокольчиками, и он кивал головой в такт пьесе, так что колокольчики послушно брякали. Он кивал головой, и казалось, что он молчаливо соглашался с чем-то или, лучше, поддакивал какой-то своей грустной мысли. Должно быть, колокольчики исполняли свои обязанности слишком долго: несложный их механизм, наверное, успел заржаветь и поизноситься, так как звон их был глуховат и уныл. Музыкант водил пальцами в обрезанных перчатках по грифу: перламутровые инкрустации на ладах тускло вторили вечерним фонарям. Кофр разверстой своей пастью просил слушателей угостить его лишней мелочью. Все в музыканте наводило на печальные мысли о бренности мира и бесполезности искусств. Все, кроме кончиков усов, игриво заостренных к небесам. А ведь было время, когда «Зеленые рукава» обнимали и согревали многочисленные толпы на Арбате. Было время, когда вибрации лютни приводили в дрожь цветные витражи в окнах Дома актера. И поговаривали, что каменные рыцари в альковах порой приподнимали забрала, тронутые дивной музыкой.

Музыкант играл не более получаса. Потом, как бы извиняясь, спешно убирал инструмент и шел с тележкой прочь из сада. Вдогонку ему неслись немногочисленные аплодисменты.

Иногда в сад Баумана наведывался перуанский ансамбль Los incas. Все они были невысокого роста, все были одеты в красочные перья, мокасины и кожаные штаны с бахромой. Кто-то играл на дудочке, кто-то бил в бубен, кто-то тряс палку дождя. Они пели о красоте родного края. О кондорах и ламах. О величественных богах древности и простых сборщиках кофе. При этом они проделывали нехитрые движения, которые очень хотелось за ними повторить. И мы повторяли.

Раз в неделю, когда на город сходили сумерки, в башенке киномеханика загорался свет. На всю заднюю стену эстрады спускался широкий клеенчатый экран. Из окошка к эстраде узким конусом устремлялся пучок лучей, и начиналось кино. Как правило, фильм был очень старым, а пленка ветхая и плохого качества. По ходу действия в кадре извивался чей-то волосок, тут и там мельтешили царапины, пылинки и прочие дефекты. Вокруг лучей вились мотыльки и мошки, и часто сквозь кадр проносились исполинские крылатые тени. Но, несмотря ни на что, почти все скамейки перед экраном были заняты. Москвичам нравилось смотреть старое кино. Спецэффекты были наивны, сценарий никудышный, но это и привлекало зрителей, это их и пленяло. Летающие тарелки буквально представляли собой сомкнутую кухонную посуду, обернутую фольгой. Динозавры были грубо вылеплены из пластилина. Из растерзанных человеческих тел капал густой кетчуп или, наоборот, после убойных огнестрельных ранений на одежде не оставалось и следа крови.

Иногда по вечерам служители сада выносили на площадку перед эстрадой несколько сервированных столов. Это был подарок муниципалитета местным жителям накануне осенних выборов. Меню состояло из канапе c кусочком хлеба, сыра и бескостной оливкой поверху, пронизанных пластиковыми сабельками, а также овсяного печенья, конфет «Вечерний звон» и мультисока «Добрый». Из раструбов динамиков на деревьях звучали песни Стаса Михайлова и Григория Лепса. Электорат с удовольствием уплетал предложенное угощенье, а позже пускался в пляс.

Каждый танцевал как мог. Близнецы были смелее других. Сестра, пританцовывая, шла к скамейкам и, упрямо мотая головой, как бы говоря «Ничего не знаю! Никаких отговорок!», увлекала за собой какого-нибудь школьника. В то же время ее брат выставлял как можно дальше от себя ногу и короткими шажками кружился вокруг своей оси наподобие циркуля. При этом каждого, кто случайно попадал в поле его зрения, он одаривал громким хлопком в ладоши. Это был очень странный и смешной танец. Мы с Гретой катались от хохота по земле. Целующиеся молодые люди на скамейке притоптывали ногой в ритм. Движения йогини были скупы и односложны: она только делала волнистые движения ладонями и чуть покачивала подбородком, как индийская танцовщица. Анатолий Палыч лопал конфеты вместе с фантиками и делал единственное, что умел: ритмично сдвигал и раздвигал носки обуви. Двое росгвардейцев, навалив дюжину канапе в тарелки, стояли в стороне. Их торсы сохраняли абсолютное спокойствие, в то время как ноги, как бы против воли, выделывали внизу невероятные тру-ля-ля.

Я скоро понял, что Грета недолюбливает людей, но тем не менее мы не пропускали ни одного концерта, киносеанса или фуршета. В конце концов, лето было на исходе, а осень не столь богата на развлечения и культурные события. Нам нравилось наблюдать. Я как-то сказал Грете, что если очень долго смотреть на какой-нибудь, пускай даже самый неинтересный предмет, то со временем он действительно начинает обретать необычные свойства.

— Правда? И что, с людьми это тоже работает?

— Думаю, да.

— Тогда я хочу, чтобы у того мужика выросли слоновьи уши.

— Так нельзя.

— Почему нельзя? Ты же сам сказал, что это работает?

— Ну я же про фантазию говорил.

Мы замолчали. Вдруг Грета засмеялась. И, еще не понимая причину ее смеха, я засмеялся тоже.

— Чего ты смеешься?

— Вообще, Савелий, ты прав! Если долго представлять, что у него выросли слоновьи уши, то это еще смешнее, чем если бы они у него выросли по-настоящему.

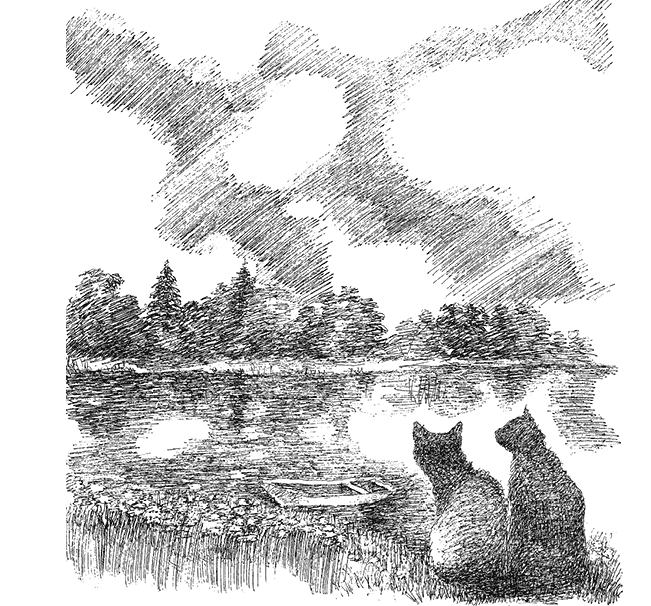

Перед тем как лечь спать, мы сидели на берегу пруда и любовались отражением разноцветных лампочек, которые горели всю ночь до самого утра. А уже в Château, на сон грядущий, мы рассказывали друг другу какую-нибудь историю, случай или сказку. Например, о том, что творится в шахматной коробке, пока фигуры отдыхают между партиями. И всегда засыпали, не дойдя до самого интересного места этих историй.

А потом небеса прохудились и сверху полило. Дождь шел наискосок, как будто перечеркивая все недоразумения и ошибки прошлого. Вода падала каскадами, струилась ручьями. В волнах бурлили истории и сказки. Мимо проплывали бутылки, билеты на метро, шнурки и окурки. Держа над лысинами размокшие половинки газет, пробегали служащие учреждений, вихляя бедрами в узких юбках, спешили укрыться под карнизами офисные работницы. Лило с утра до вечера с внезапными солнечными антрактами. Как только стихало, птицы в кронах начинали делиться впечатлениями о дожде, а пауки, вздохнув, безропотно приступали к вязке испорченных снастей. Деревья, машины и кариатиды на домах искрились. Дети голосили звонко, наслаждаясь тем, как свежий, промытый воздух разносит их окрики по всей округе. Потом вдруг опять темнело и начинался очередной сеанс громов и молний и гроз. И лило пуще прежнего. И так целую неделю. И я с Гретой был счастлив, что нам довелось родиться именно здесь, в этом старом, измученном, терпеливо сносящем все невзгоды городе.

И в один из таких дождливых вечеров Грета рассказала мне свою историю. Вот она.

Мою звали Светой. Я ее любила. Не знаю уж, какой любовью. Это как с цветами. Дарят людям красивый букет. Он стоит день, другой, неделю. Потом начинает увядать, осыпаться. Но вы можете его опрыскать таким специальным средством (оно сейчас везде продается), и букет будет стоять у вас на подоконнике долгими годами в одном и том же виде, на одном и том же месте. И выглядеть будет даже лучше, чем когда был живым. Вот так и с моей. Я ее, конечно, любила, была привязанность. Но только когда я от нее дала деру, я по-настоящему поняла, что она хороший человек, который столько для меня сделал, что без нее мне даже тоскливо. Но, правда, я знала, что все равно никогда к ней не вернусь. В общем, я могла ее сильно любить только на расстоянии.

Так вот. Она родилась в Жуковском. (Это такой маленький городок в Подмосковье.) Отец ее был летчиком. Она думала стать стюардессой, но потом передумала и не стала стюардессой. И вообще никем не стала. То есть не то что никем. Но она в детстве ходила в разные танцевальные студии и на художественную гимнастику, и кроме как танцевать, она к двадцати двум годам не умела ничего, а учиться ей просто не хотелось. Отец умер, мама уехала жить в Омск к старому институтскому другу отца. Про него Света не знала ничего, кроме того, что, несмотря на то что он тоже был летчиком-истребителем, он панически боялся летать на гражданских самолетах.

В общем, моя Света стала сдавать свою квартиру в Жуковском, а сама двинулась в Москву. На электричке. Когда поезд подъезжал к вокзалу, Света сменила рингтон на телефоне с песни мамонтенка, который ищет маму, на бодрый танцевальный хит той поры.

Был субботний вечер, и Света направилась прямиком на Никольскую, в клуб Pacha. Она протиснулась сквозь толпу, и охрана ее сразу же пропустила. Причем вместе с чемоданом, решив, что она танцовщица и что в чемодане она везет свой нехитрый танцевальный наряд.

Прошло три месяца. Света съехала от своей знакомой из общежития при институте сельского хозяйства, что в Косино, и сняла комнатку на Марксистской. Жизнь налаживалась. Света танцевала и в Ugly Coyote, и в «Эгоисте», и все в той же Pacha. Она свела знакомство с организаторами закрытых боев без правил и теперь каждую субботу проходила в бикини по рингу, держа над головой табличку с номером раунда. Публика вокруг бесновалась и кипела, а физиономии бойцов с каждой схваткой все больше напоминали портреты одного художника (не помню его имя), как будто составленные из овощей и фруктов. Вот такие были у них лица.

В общем, порой, конечно, было страшновато, но благосостояние Светы росло. Да и мама присылала ей немного денег из Омска. Света познакомилась с продюсером Львовым-Штерном. Он пообещал сделать из нее «маленькую голубоглазую звездочку». Но обещание свое не выполнил, потому что из группы «Платина» тогда выгнали одну из трех солисток, и, резко спикировав, он подхватил ее на лету и доставил в свои пределы. Ну а Света и не сильно расстроилась. Дело в том, что по воскресеньям она ходила к Матронушке в Покровский монастырь и по некоторым признакам научилась угадывать заранее, сбудется ее желание или нет. Так вот, когда она обратилась к Матронушке с просьбой, чтобы Львов-Штерн сделал из нее «маленькую голубоглазую звездочку», свечка никак не хотела загораться, а когда все-таки загорелась, то сразу же упала на пол и потухла. Но зато Львов-Штерн помог Свете завести нужные знакомства, и вскоре она стала работать на подтанцовках у многих известных артистов. Она ездила на гастроли, снималась в передачах, принимала участие в разных концертах. Однажды в новогодний вечер ей даже позвонила мама из Омска, и вместе с дядей Сашей, перебивая друг друга, они стали кричать в трубку, что видели ее только что в «Голубом огоньке» в номере Валерия Леонтьева. Света поздравила маму и отчима с наступающим и сказала, что они ее, конечно, спутали. Ей почему-то было неловко перед мамой за свои занятия.

Тем не менее эти занятия приносили ей большие дивиденды. Через три года она решила купить вторичку на Бауманской. Перед тем как взять ипотеку, она отстояла молебен в Покровском монастыре. Она просила Матронушку, чтобы та помогла ей как можно скорее погасить кредит. Тогда же появилась я. Вообще-то Света хотела собаку — йорка или пекинеса. Но получилось иначе. Света заметила меня у церковных ворот, когда выходила после службы. Она подумала, что я — добрый знак и что меня надо забрать домой (а это как раз то, что я ей тогда пыталась донести: что я очень добрый знак и что меня обязательно надо забрать домой).

Не скажу, что Света мною много занималась. Например, она только через две недели поняла, что я — она (до этого она звала меня Рикки). Так что пришлось придумывать мне новое имя. На самом деле ничего Света и не придумала, а просто дала мне имя собаки, которая у нее была в раннем детстве, — Люси. Собаку эту, в свою очередь, назвали в честь героини популярной песни, которую пел какой-то мальчик. Самое смешное, что мальчик этот был сыном певца, у которого Света иногда танцевала в кордебалете. А певец этот был большим другом тогдашнего мэра. И вот как раз после одного из таких концертов на мэрской даче Свете предложили остаться на пьянку с гостями. Она и осталась. А через три недели купила свой первый BMW. А еще через неделю улетела отдыхать на Сардинию. А еще через месяц сняла двухкомнатную квартиру в высотке на Котельнической. Меня Света перевезла к себе, а квартиру на Бауманской стала сдавать. Даже ее повидавшие виды подружки говорили, что это невероятный успех. И они делали много фото вместе и выкладывали их в инстаграм. Но Света-то знала, что все делается молитвами. Она даже купила себе кулончик с маленьким ликом Матроны внутри и стала ко мне ласковее: ведь я действительно оказалась для нее зна́ком.

Все дело в том, что Света познакомилась и завела роман с Дмитрием Павловичем (или просто Медвежонком). Их роман тянулся долгим бурным пунктиром. То есть виделись они почти всегда вечером, после восьми и до одиннадцати, в их съемной квартире в доме на Котельнической набережной, на шестнадцатом этаже. Медвежонок всегда приходил подвыпившим, ставил у входной двери пакет с различными подарками — Света только наутро в них заглядывала: белье, духи или украшения — и тут же на нее бросался. После первого натиска он оставался лежать на кровати и разглядывал в окне вечереющий город с видом на излучину реки. Света шла в ванную и доставала из раковины, полной горячей воды, керамический член, расписанный под гжель. Квартира принадлежала внукам какого-то известного в свое время театрального критика. На полках были расставлены разные безделушки. Часы-клоун с тикающими то вправо, то влево глазками. Статуэтки эпохи рококо в виде галантного кавалера и румяной барышни, замерших в поцелуе. Маски, колокольчики, палки дождя, нэцкэ и всевозможные божки. Все они, в соответствии со своим характером и свойствами, наблюдали за тем, что моя Света учиняла с Медвежонком.

Потом он укладывал голову ей на живот, плакал и говорил: «О моя милая, как хорошо, милая… как хорошо… спасибо… Если бы ты только знала, каким счастливым ты меня делаешь», — ну и все такое. И его слезы стекали ей в пупок. Света так выпячивала губы по-детски и называла его «моим глупым медвежонком». При этом «ж» она произносила как английский звук «th». То есть получалось «Медвеthонок». Еще она гладила его плешивую голову и думала, на что похоже пятно на потолке.

Так продолжалось целых полтора года. Иногда они совершали несмелые вылазки в город, демократично доказывали свои чувства в оврагах Нескучного сада или в номере-мансарде отеля «Ритц-Карлтон» или даже предавались любовным утехам прямо в капитанской рубке его яхты на Истринском водохранилище. Это была счастливая пора в жизни обоих влюбленных.

Но потом случилось так, что какой-то пьяный паренек в одном ресторане слишком долго ждал своего заказа и оттого не на шутку разозлился. Он перепутал проходящего мимо посетителя с официантом, схватил его за руку и громко предложил ему совершить прогулку к непристойным достопримечательностям; потом подумал и добавил, что тот, ко всему прочему, еще и штопаный контрацептив. Вот. Короче, оказалось, что этот «официант» — брат главы федерального агентства по рыбному промыслу, майор ФСБ, вице-президент итало-российского банка «Адажио Фавори». В общем, тот паренек очнулся вечером следующего дня в палате Склифа с загипсованной ногой под потолком, уравновешенной гирей, со сломанным носом, со сливами вместо глаз и с выбитыми передними зубами. Паренек через пару месяцев худо-бедно оклемался, но все дело в том, что во время той злосчастной драки он успел доложить майору, вице-президенту и прочее, что он-де водитель самого Дмитрия Павловича. И пригрозил, что если майор, вице-президент и прочее его еще хоть пальцем тронет (а его уже не только тронули пальцем, ему уже сломали нос, ребро и выбили зубы, так что выходило что-то вроде «ефли пальфем тонеф»), — так вот, если ему будет причинен какой-либо вред, то завтра его обидчику не жить. А майор, вице-президент и прочее оказался мужиком злопамятным. На следующий день, сразу после первой похмельной рюмки, он набрал один номер, другой и вскоре вышел на Медвежонка. Разговор был коротким и на повышенных тонах.

В течение двух недель все шло как обычно. Но однажды Медвежонок не явился к Свете в означенное время. Такого с ним никогда не было. То есть если он понимал, что не сможет к ней заехать, он всегда заблаговременно ее предупреждал. В таких случаях он посылал стандартную смс: «Вадим Федорович, бумаги надо отправить завтра». Света ждала час, два… Не выдержала и рискнула позвонить. Телефон был выключен. Она спустила воду в раковине, убрала член на полку и легла спать.

А наутро она прочла в интернете, что Дмитрий Иволгин, один из руководителей «Надымгазинвест» и бывший глава ОАО «Агропромтраст», арестован по обвинению в получении многомиллионной взятки, незаконной продаже двух заводов какой-то китайской фирме, а также подозревается в связях с Некрасовской ОПГ.

Это было очень не вовремя. Это было очень некстати. Медвежонок к этому времени уже собрал свою волю в кулак и готов был со дня на день во всем признаться жене, взрослым детям и уйти жить к моей Свете. Подсказки Матронушки подвели, хотя пролетевший под самым куполом голубок напророчил, казалось бы, положительный исход делу. Но случилось то, что случилось.

Шли дни, недели. От Медвежонка не было ни слуху ни духу. Его телефон все так же не отвечал. Однажды на беговой дорожке в фитнес-клубе Света вдруг увидела своего Медвежонка в новостном сюжете, который транслировали на огромном экране. Его вели по какому-то обшарпанному коридору: руки за спиной в наручниках, сильно похудел, плохо выбрит, щурится от яркого света. А в следующем кадре он сидел уже за решеткой в большой судебной комнате и все норовил закрыть лицо листом бумаги. И на нем была кофта, которую они со Светой купили в рыбацкой деревушке на Сардинии. Потом возникла заплаканная женщина у входа в здание суда. Она пыталась что-то сказать журналисту, но никак не могла превозмочь слезы. Судя по всему, это была жена Медвежонка. Потом какие-то кадры из девяностых. Мужчины в спортивных костюмах едят шашлыки у озера. Потом эти же мужчины едят те же шашлыки, но только высеченные на мраморных надгробиях. Буровые вышки. Сгоревшая машина у какого-то подъезда. Маленький лысенький человечек с крючковатым носом жмет руку президенту Ельцину в Кремле. И снова Медвежонок за решеткой пытается закрыть лицо листом бумаги. Моя Света посмотрела по сторонам, словно кто-то мог узнать в ней сообщницу подсудимого, увеличила скорость дорожки и прибавила звук в айфоне.

Вечером она сидела на диване в велюровом розовом костюме, уложив ноги на стеклянный столик. Она держала в руке бокал шампанского и задумчиво наблюдала, как на дне пузырьки обволакивают клубнику. Я лежала на подоконнике и смотрела вниз на плотную пробку вдоль набережной. Москва-река текла тяжело и сонно. По ней плыл трамвайчик. Я могла разглядеть танцующие фигурки, огоньки, даже бутылки на столах. Чье-то веселье, которого ты не слышишь, смотрится так глупо. Чем веселее, тем глупее. Над строящимся парком в Зарядье клонились краны-журавли. На территорию Кремля, колыхая ветви елей, снижались два огромных вертолета. Вдалеке мерцал Сити. Моя Света думала. Проживание в высотке было оплачено на год вперед, ипотека почти погашена. Она продолжала сдавать квартиры на Бауманской и в Жуковском. И даже мама, толком ничего не зная о столичной жизни дочери, все так же исправно перечисляла ей каждый месяц небольшую сумму (которую моя Света сразу же почти анонимно направляла в детский фонд Гюльнар Закировой «Оголенные души»). Тех денег, что Медвежонок успел оставить ей на карточке, должно было хватить где-то на полгода. Счет был оформлен на нее, и опасаться было нечего. В целом она могла продолжать жить дальше, не сбавляя оборотов и не умеряя аппетитов: то есть ужинать в «Мосте», «Воронеже» и «Ванили», совершать покупки в Третьяковском проезде. На моем рационе и привычках последние события, конечно, тоже никак не отразились. Ягненок по понедельникам и средам. Кролик по вторникам и пятницам. Свежая рыба по четвергам. По субботам сырое мясо, а по воскресеньям всего понемножку. Меня кормили исправно. Но на душе было холодно и пусто. Меня никто не гладил и не чесал. Играть со мной было некому. Теперь Света занималась своей Люси и того меньше. Мы гуляли с ней всего один раз, да и тот в ветклинику «Белый клык», чтобы меня привить и кастрировать.

Так вот, Света сидела на диване с бокалом шампанского и думала. Конечно, можно было снова попробовать силы в шоу-бизнесе, но с удивлением для самой себя она поняла, что ей просто скучно. Ей надоело. Ей ничего не хочется. Она была как никогда близка к прямо поставленной в жизни цели — не делать в этой самой жизни ничего.

Из истории с Медвежонком, Дмитрием Павловичем Иволгиным, моя Света вынесла одно: русские мужчины безответственны, ограниченны и грубы. На следующий же день она записалась на курсы английского English First и параллельно стала учить испанский в ютьюбе по системе Дмитрия Петрова. Света обнаружила большие способности к лингвистике. Она не испытывала никаких проблем в коммуникации с естественными носителями языков. Она стала водить знакомства с высокопоставленными дипломатами и богатыми экспатами.

Через карусель раутов, череду званых вечеров, круговерть мероприятий в посольствах и просто общих тусовок Света обнаружила себя в крепких объятиях ресторатора Хорхе-Игнасио Дельгадо — владельца солидных заведений в Москве и Питере, фамильного замка в Эстремадуре, а также нескольких виноградников в Провансе, Тоскане, а теперь еще и в Крыму. Жизнь ее наконец превратилась в один из тех безмятежных пейзажей, которые возникают заставкой на экране компьютера. Хорхе-Игнасио (или просто Игнаша) полюбил Свету полноводной, строгой и по-испански собственнической любовью. Ему, окончательно решившему свернуть весь свой бизнес в России, Света явилась как бы компенсацией за все финансовые невзгоды последних лет. Игнаша давал ей каждое утро уроки испанского, учил готовить, заставлял слушать оперу, водил ее в пабы смотреть на игру любимого «Атлетико Мадрид». Устраивал скайп-конференции со всей своей многочисленной родней в Испании. Света, в свою очередь, прикрыв лишь плечи посадским платком, исполняла перед ним русский народный танец и обещала свозить как-нибудь к маме в далекий Омск, который ассоциировался у Игнаши с заснеженной еловой лапой.

Ну вот, через месяц мы снова переехали. На этот раз в район «Золотой мили», в Курсовой переулок. Наши апартаменты занимали целых два этажа в новом клубном доме. Стены из мрамора были обвиты плющом и каменными канатами, ковка французского балкона нарочно затерта и состарена, паркет выполнен из саксонского тиса, а через потолок проходили стекло-металлические балки, с которых в свободном порядке свисали лампы различных эпох и стилей. На первом этаже во всю стену расположилась настоящая русская печь с чугунной заслонкой и даже рогатым ухватом. В прихожей висела картина: румяная крестьянка в кокошнике, отвлекшись от шитья, кокетливо улыбается живописцу, а вместе с ним и Свете, и Хорхе-Игнасио, и мне. Да, квартира была что надо. Я ожидала, что мой новый лоток по меньшей мере будет отлит из бронзы и украшен изразцами.

Только расположение семи комнат, двух уборных и двух же ванных я изучала неделю. Я выбрала себе два любимых места: на печи и прямо на полу у окна. Я наблюдала, как швейцар в ливрее и с автоматом через плечо отдает честь Свете и Игнаше, выезжающим на своем Maserati с подземной парковки; наблюдала, как напротив растет новый элитный жилой комплекс Delight-Ostozhenka, как порой забредет экскурсия с бодрым москвоведом во главе толпы пожилых женщин. Смотрела, как по пустынным, вакуумным переулкам «Золотой мили» тихо шуршат эксклюзивные авто, фаршированные важными, успешными и глубоко несчастными людьми.

А вот мой Светик была счастлива. Одним прекрасным утром за завтраком Игнаша хрустнул газетой, отложил ее в сторону, зачесал назад волнистый локон и внимательно, даже зло уставился на Свету, которая сидела по другую сторону длиннющего стола. Света прикусила трубочку, через которую пила сок, и сняла голые ноги со стола. Хорхе-Игнасио выругался по-испански и решительными шагами подошел к Свете: «Зветта, йа чуздвую, йа лублу тьебья. Зильно лублу, — он повернул сжатый кулак у сердца. — Полажаста, будь маей жжиной!» И два поджаренных куска хлеба выпрыгнули со звоном из тостера.

Света поставила Хорхе-Игнасио одно условие: если он действительно хочет на ней жениться, то сначала должен принять православие. Долгими вечерами Игнаша запирался в верхней ванной и громко ругался по скайпу со своей католической семьей. В то же время этажом ниже, в ванной, наполненной до краев ароматной пеной, плескалась Света. Наконец через две недели Хорхе-Игнасио согласился. Света убрала портрет крестьянки, а на его место водрузила большой календарь-икону преподобной Матроны Московской. Она решила создать благотворительный фонд. Чувство к простой девушке из Подмосковья настолько завладело сердцем Хорхе-Игнасио, что он больше не желал уезжать из России, более того, он «Кхачу поможит рюский дьетьи», — и недолго думая вложился в Светин фонд.

Все шло прекрасно. Но потом я стала замечать, что Игнаша громко чихает и кашляет; у него неделями не проходил сильнейший насморк. Они со Светой отправились к врачу. У Хорхе-Игнасио Дельгадо обнаружилась непереносимая аллергия на животных.

Как-то раз Света сидела с бокалом шампанского и что-то печатала в ноутбуке. Я заглянула через плечо, увидела свое изображение анфас и профиль, много какого-то текста под ним (читать-то я не умею) и все поняла. Я решила не дожидаться худшего и ранним утром, полизав хозяйке на прощание ухо, выскользнула в приоткрытое окно. Напоследок я оглянулась назад — занавеска, которую Света привезла с собой из Жуковского, очень живописно колыхалась на ветру. Я спрыгнула по лепному карнизу, плечам атлантов, камерам наблюдения, по стальным выступам и стеклянным панелям вниз и убежала прочь. Вот и вся история.

Я еще долго расспрашивал Грету про ее хозяйку, про ее детство и отрочество. Про ее первые месяцы жизни. Про то, как она провела то время, пока не встретила меня. Мы болтали до рассвета, а потом полизали друг другу шерсть и уснули.

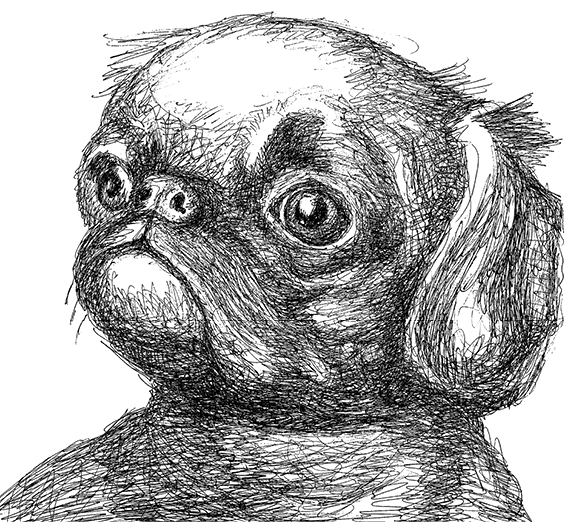

Однажды утром я проснулся и увидел во входном проеме чей-то силуэт. Я повернулся к Грете — она тоже удивленно смотрела на незнакомца. Он сопел, кряхтел и храпел. Очевидно, ему было трудно дышать. Я мог разглядеть клок взъерошенной шерсти у него на плечах. Мы молча смотрели на него, готовые в любой момент прыгнуть с выпущенными когтями. Но незнакомец мялся у порога, не решаясь войти. Наконец я не выдержал:

— Что вам надо?

Пришелец не отвечал. Но, судя по интонации его похрапывания и покрякивания, мой вопрос ему пришелся не по нраву.

— Я повторяю: что вам надо?

Он что-то лепетал, поскуливал и все время оборачивался назад, как будто его кто-то преследовал. Я предложил выйти на улицу. Он одобрительно хрюкнул и вышел. Мы последовали за ним. При свете дня оказалось, что это пти-брабансон. Маленький, смуглый, на редкость непривлекательный пти-брабансон. Морда сильно приплюснута, нос плоский и вдавленный. Неудивительно, что он испытывал респираторные проблемы. Узкие косые глаза поставлены очень далеко друг от друга. Уши свисали на лоб двумя вялыми лепестками. Гость носил старый, истрепавшийся ошейник, прикрытый целой гармошкой подбородков. Маленький хвост судорожно вилял. Я подумал, что пти-брабансон и сам стесняется своей внешности. Несколько раз он пытался дать ход своей речи, но осекался. Тужился, мялся и вдруг разрешился.

— Мне очень плохо! — закричал он, гадливо озираясь по сторонам и делая такую мину, словно скушал что-то нехорошее. — Мне горько! Меня одолевают страхи. За мной гонится красный дракон, — признался он, перейдя на доверительный шепот. — Да! — и указал мордой куда-то вверх.

И сказал он это так, что мы с Гретой действительно посмотрели в небо, ожидая, что вот-вот на нас слетит чудище. Пти-брабансон готов был расплакаться. Он и расплакался. Он жалобно поскуливал, а потом разревелся, как маленький щенок, и вдруг пронесся между нами прямо в Château. Там он свалился в темном углу и тут же захрапел. Это было очень странно.

Мы смотрели вослед нашему новому гостю, и Грета сказала: «Доброе утро, любимый!»

Через несколько часов пти-брабансон проснулся, как ни в чем не бывало опустошил обе наши миски, выпил с громким похрюкиванием всю воду и в качестве послеобеденного моциона обежал два раза пруд. Он был все так же грустен. Мы подошли к нему. Глаза его были невероятной черноты и невероятной же раскосости. Один глаз смотрел куда-то вниз и вовнутрь, другой, наоборот, был направлен верх и вовне. Он понял мое затруднение.

— Не можешь решить, в какой глаз смотреть? Смотри в левый.

— В левый… от тебя или от меня?

— От кого хочешь.

Я замешкался, но почему-то все-таки выбрал тот, что косил вниз. Впрочем, я сразу переключился на другой, а потом снова стал бегать взглядом от левого к правому.

— Приятель, мы живем здесь почти две недели. Конура была совершенно пуста. За все это время ни одно живое существо не заявило своих прав на эту жилплощадь.

— У нас молодая семья, — добавила Грета из-за моего плеча.

Пти-брабансон дулся, копил что-то и вдруг снова взорвался.

— А у меня нет семьи. Меня замучили панические атаки, — закричал он и брезгливо сморщил морду. — Мне необходим кров над головой. Я болен, я одинок и несчастлив, — добавил он, свалился на бок и пролежал так с открытыми глазами целую минуту. — Что мне делать? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? — повторял он мелодраматическим баритоном. Он смотрел в землю, и в его глазах была такая безысходная тоска, что ему невозможно было не поверить.

Очевидно, у нашего нового знакомого было психическое расстройство. Каждое слово он не говорил, а декламировал. Зачем он это делал? Не знаю. Может быть, ему так легче было переносить свое состояние. Я слышал, актеры в Древней Греции выходили к зрителям на таких высоченных подошвах, забыл, как они называются. Это они наверняка придумали для того, чтобы немного подняться над событиями, которые разыгрывали. А то недалеко было бы от всего этого и свихнуться.

Итак, наш новый знакомый поселился вместе с нами в Château. Он не спрашивал у нас разрешения, оно ему и не требовалось. Он умел удивительным образом совмещать изысканную галантность речи с невероятной наглостью в поведении. Вначале мы были уверены, что пес жил здесь до нас, по какой-то причине был вынужден покинуть дом, а потом снова вернулся. Он понял, что мы так думаем. Междометиями и кивками он поддерживал какое-то время нашу версию. Но потом по некоторым признакам мы сообразили, что он здесь впервые. Например, найденный в Château ошейник оказался ему сильно велик. Порой пти-брабансон вскакивал посреди ночи и кричал как ненормальный, что хочет домой. Да и вообще, он никак не демонстрировал своих прав на Château. Так или иначе, он стал жить с нами.

Пти-брабансона звали Людвиг. Кто и при каких обстоятельствах дал ему это имя, мы не знали. Каждый раз, когда мы пытались расспросить его о прошлом, он отфыркивался, отхрюкивался и всем видом показывал, что сейчас заревет. Так что скоро мы оставили попытки узнать биографию нашего сожителя. Впрочем, иногда посреди ночи он будил нас с криками: «Коты! Просыпайтесь! Дракон на подлете! Я слышу запах серы, пламя жжет мою спину! О, этот шум, этот грохот! Все очень, очень плохо…» Из этих ночных истерик мы не смогли собрать картину произошедшего с Людвигом. Поняли мы только одно: в его жизни случилось что-то ужасное, и с тех пор он без остановки носился по багровым равнинам жизни, как проклятая корова Ио. Нигде не было ему покоя, нигде не было подушки, чтобы приклонить его трудную голову. Но иногда разум отвоевывал ненадолго потерянные позиции. Случалось, как правило, это во время еды.

«Какой обаятельный продукт», — мечтательно говорил Людвиг, выхватывая у Греты из-под носа говяжий хрящик. Или: «Ах, друзья мои! Как славно жить на свете, когда в нем есть такие вот сочные галеты», — сообщал он нам из-за угла, когда мы уходили за будку облизать друг другу шерсть. «Как все в мире выглядит сообразно и пропорционально, если можно поживиться вкуснейшим карасем», — продолжал философствовать он, укладываясь между мной и Гретой в Château.

Да, наверное, было бы проще его прогнать. Так мы вначале и подумали. Но потом, когда он прожил с нами несколько дней, мы вдруг увидели, что он просто несчастный пожилой щенок, на которого не следует злиться. Иногда по ночам мы не обнаруживали Людвига в Château, а когда выходили прогуляться в сад, на берегу пруда замечали силуэт пти-брабансона. Он сидел, склонив голову, и смотрел на высокую луну. Он что-то тихо пел про себя; какую-то песню, слов которой мы не могли разобрать. Может быть, он и сам никогда их не знал, а придумывал на ходу. Я слышал, что каждая собака видит на луне лик своей матери. И каждый раз, когда собака воет, она зовет с луны свою мать. Мы не спросили Людвига, так ли это. Я уверен, что вместо ответа он сказал бы что-нибудь непонятное, путаное, как он всегда делал. Тогда мы возвращались в Château. Потом приходил и Людвиг.

Так повторялось много раз. Мы просыпались. Выходили прогуляться. Луна молчала. Тускло светили фонари. В пруду плескался карась, которому завтра предстояло попасть на удочку Анатолия Палыча, а затем отправиться к нам в рот. Деревья были глухи, и на дорожках лежали первые опавшие листья. Людвиг сидел на берегу и пел тихую песню. Мы слушали его и уходили домой.

Однажды ночью он вскочил и выдал такой монолог:

— Б-б-был Новый год. Новый, новый год. Я и Василий встретили его весело, очень весело! Б-б-было много еды…У-у-у — много еды, много вкусной еды! П-п-потом на меня надели ошейник, и м-м-мы вышли на улицу. Было много собак, разных собак и… бутылки шампанского. И…

— И что же случилось дальше, Людвиг? — спросил я.

— И… и…

— Ну же, старина!

— И много маленьких, противных, дурацких мальчишек. Они б-бегали туда и сюда. Сюда и туда. Они пакостили, — пакостливо сказал он. — И они шалили, — добавил он шаловливо. — Они делали плохо. Они поджигали, взрывали и запускали. Они испортили мой мир. Они ворвались в него, не сняв обувь на пороге. Они сожгли мой прекрасный город! Они ослепили меня и поранили слух. Было так громко, ярко и жестоко! О, как жестоко! КАК же это было жестоко, и громко это было тоже! О, как громко! Мне было слишком громко и ярко. Все было плохо… Очень плохо… А потом с неба слетел красный дракон. Он схватил меня своими когтищами и потащил прочь от дома, от дорогого, любимого, несравненного Василия. И я больше никогда, ни-ко-гда не вернусь домой… Ибо слух мой поранен, нюх испорчен. Этот дракон всегда будет следовать за мной, всегда. Всё. FIN. Я слишком разволновался. Мне надо отдохнуть, — окончил он свою путаную речь и тут же заснул.

Мы привыкли к Людвигу, к его боязливости и ранимости. В отсутствие человека он выбрал хозяевами нас. Мы выгуливали его, кормили и ухаживали за ним. Он был старше нас, если угодно, породистее, но, чуждый тщеславия и пустой гордыни, с радостью отдавал нам свою волю.

— Савва, — сказала мне однажды Грета, — какая прелесть! Ведь я всегда мечтала о собаке!

— Твоя мечта сбылась.

— Кто бы мог подумать, — продолжала она, глядя, как пти-брабансон несется к нам с каштаном в пасти, — кто бы мог подумать, что коты заведут себе пса.

Людвиг выплевывал перед нами каштан и отчаянно вилял купированным хвостом. Так как мы, естественно, не могли бросить ему каштан, он сам убегал с ним в другой конец сада, имитировал поиски, находку и опять несся к нам.

Прошла неделя, другая и еще одна. Грета как-то сказала мне:

— Савва, а кто тот кот, что всегда сидит под скамейкой у эстрады?

— Я тоже обратил на него внимание.

— Он тебе не знаком?

— Нет, раньше я его, кажется, нигде не встречал.

— Людвиг, ты знаешь этого кота?

— Нет, друзья мои, я впервые вижу это животное! — сказал Людвиг и отчаянно замотал головой. — Я ни-ког-да не встречал этого кота прежде!

Кот под скамейкой догадался, что мы говорим о нем, приветственно подмигнул и поковылял к нам. Перед нами предстал старый, очень больной кот. Нос был поранен, лапы уже плохо слушались, шерсть свалялась, и было видно, что он неделями ее не вылизывал.

— Ну, давайте знакомиться, молодежь! Я Боцман.

— Грета.

— Савелий.

— Мое имя Людвиг.

— Прекрасно. А теперь, дружочки, скажите-ка, есть ли у вас для дедушки что-нибудь покушать?

— Да, у нас есть немного творога и кукурузы.

Боцман рванулся к миске, и через полминуты в ней не осталось ни крошки. Да, здоровье Боцмана оставляло желать лучшего, но при все при том весь он излучал жизнелюбие и бодрость.

— Оч-ч-чень хорошо. Можно даже сказать, замечательно, — сообщил Боцман, — так вот, а я ему в ответ: ты, сынок, лучше б на дороге не стоял. А то не ровён час под машину попадешь, — продолжил Боцман как ни в чем не бывало какую-то свою историю, начала которой, разумеется, никто из нас не слышал. Он говорил, и я, усвоив окончательно его запах, вдруг заволновался. Я готов был поклясться, что уже знал этот запах, но никак не мог вспомнить, где встречал Боцмана. Это было когда-то давным-давно, до избиения, до Третьяковки, до странствий по Замоскворечью… что-то такое из детства. Он говорил, говорил, и я почувствовал, что в этой темной комнате нащупал веревочку, ухватился за нее и теперь уже не отпущу, покуда она не приведет меня к нужному воспоминанию. Закоулками, потаенными туннелями, головокружительными подъемами и пологими спусками я, к своему удивлению, обнаружил себя в Шелапутинском… в квартире Пасечников, в комнате мамы Лены, в углу у книжного шкафа. — С меня, сынок, взятки гладки! А-ха-ха! Да, так и сказал!!! А-ха-ха!!!

И вдруг я узнал… Тот кот, сверху! Который метил угол! Как давно, как давно! Ведь я был уверен, что он умер!

— Да, я ему так и сказал!! Взятки гладки!! А-ха-ха!

Мы все: и Грета, и я, и даже Людвиг — искренне засмеялись, не понимая ни слова из всей этой истории, а только потому, что уж слишком Боцман заразительно нам ее рассказал. Тут я спросил:

— Боцман, скажите, а вы, случайно, никогда не жили в Шелапутинском переулке?

— Живал, что уж там, долго живал! Кстати, там, за углом, в универсаме, отличнейшая мясная лавка была, я как-то…

— Я ваш сосед снизу!

Боцман недоверчиво посмотрел на меня, облизал губы, с трудом стараясь припомнить вехи того времени.

— Ну-ка, ну-ка… Это ты тот глупый мальчишка, который всему подъезду уснуть не давал?

— Боцман! Какое невероятное совпадение! Какое чудо!

— Ах ты, маленький засранец!

— Я не знал, что мешал кому-то спать.

— Помню, помню! Котячий писк круглые сутки, и противный такой еще, знаете! — Боцман изобразил, как канючит котенок: «Мамочка, где моя мамочка? Где мои все?»

— Да, это был я! А я думал, что вы…

— Умер?

— Да, я думал, что вас не стало.

— А-ха-ха! Я сбежал! Да! В почках у меня был настоящий сад камней. Я думал, что жить мне осталось пару месяцев от силы, вот я и дал деру. Хотел попутешествовать напоследок. Мой даже искать меня не стал.

— Ничего себе!

— Да, отправился смотреть мир! Я же все-таки Боцман! А-ха-ха! Ну и вот, как видите, жив-живехонек! Силенок немного, но у меня отличные гены! Мой брат (он же мой папаня) прожил девятнадцать лет! Так что я еще пару годков планирую покоптить небосвод! А-ха-ха!

Весь день мы провели, разгуливая по саду Баумана и болтая обо всем на свете. Память Боцмана была удивительно богата на всякие истории. Она была похожа на липкую ленту, которой собирают с котов лишнюю шерсть. К этой ленте помимо шерсти пристают всякие крохи, мушки и прочая разная дрянь. Слушая его, мы уже не понимали, что с ним случилось на самом деле, а что он придумал. Но иногда мне кажется, что самые интересные, искусно выдуманные истории со временем как бы перевешивают атмосферу воображения, в которой они родились, и воплощаются в жизнь реальными случаями.

И еще. Какой красивый и странный узор судьбы — встретиться через много лет с существом, которого на самом деле никогда не знал. Встретиться и обнаружить, как же оно тебе, оказывается, дорого!

Вечером мы похитили и слопали ежедневного карася и вернулись к Château. Боцман осмотрел снаружи наше жилище и заявил:

— Отличная квартира! Ребятки, если вы не против, я вас немного потесню? — с этими словами он смело прошел внутрь и тут же занял угол у входа. — Знаете, кто лучший в округе сторож будок?

— Наверное…

— Совершенно верно, леди! Ваш старый новый друг!

Итак, теперь мы проживали в Château вчетвером. Было ли нам тесно? Было. Хотел ли я оставаться с любимой чаще наедине? Хотел. Но отчего-то такое вот общежитие, несмотря ни на что, делало краски наших дней ярче. Нам все нравилось. Нам было хорошо. Людвиг и Боцман с большим почтением относились к нашему чувству и вели себя насколько могли деликатнее, когда дело касалось ее и меня. У них это, правда, не очень получалось. Так мы и гуляли вчетвером, и ели, и спали вповалку в нашем милом уютном Château.

Однажды мы прогуливались по саду. Был жаркий вечер. Солнце грело совсем по-летнему. Выйдя из прохладной рощи на солнечный пригорок, все мы по очереди чихнули. Общество расположилось отдохнуть на холме возле пруда. В воздухе вилась мошкара. На водной глади качался катамаран. Мы были похожи на персонажей с какой-нибудь галантной картины Ватто. Наконец Грета сказала:

— Боцман, вы знаете так много историй, но мы совсем ничего не знаем про вашу жизнь, вашу биографию, про ваших предков. Расскажите!

— Да, Боцман, нам всем это очень интересно!

Боцмана не надо было уговаривать. Он прищурился, обвел собрание лукавым взглядом, и если бы умел курить, то наверняка бы глубоко затянулся из своей глиняной трубки. Но курить Боцман не умел и трубки у него не было. Поэтому он начал просто:

— Ну что ж, я расскажу вам, друзья, о том, что мне известно о моих предках. Это весьма интересная история. Вы наверняка часто думаете, почему я такой пучеглазый, — спросил Боцман и действительно сильно выпучил глаза. Никто так никогда не думал, но все решили согласиться и закивали головами. — Так вот. Все вам расскажу. Дело было в середине шестнадцатого века. Католическая миссия из Португалии основала в Южной Америке небольшой городок Фуртадо на самом берегу океана. Во главе миссии стоял некто падре Франсишку де Рибейра, прибывший из Лиссабона наставлять туземцев на стезю истинной веры. При себе падре имел тисовое распятие, Библию, сто положенных орденом реалов и чернокожего слугу по имени Абумба-Ба. Падре Франсишку вместе со слугой первым делом вырыл позади губернаторского дома вместительный баптистерий и назвал его Rio Jordão. То есть «река Иордан» по-нашему, — пояснил Боцман, о чем-то задумался и продолжил: — Потом он вырезал из пальмы множество крестиков для будущих христиан. С утра до вечера он обходил вместе с Абумба-Ба хижины местных жителей, индейцев племени хпоуру, и взывал к ним на латыни, португальском и немного на греческом (почему-то греческий привлекал особое внимание туземцев). В то же время Абумба-Ба, одетый в фиолетовую сутану и черную шапочку, складывал молитвенно руки и пел псалмы. Вообще-то Абумба-Ба и сам принял христианство всего-то полгода назад и, конечно, не имел никакого сана, но падре решил, что другого такого певучего помощника в диких землях ему не отыскать, поэтому он может пойти на маленькую уловку, обещающую в скором будущем большой улов, — посмеялся в усы своему каламбуру Боцман.

Хпоуру были народом добродушным, отзывчивым, но несерьезным. Падре цитировал послание Римлянам, Абумба-Ба пел, а индейцы смеялись и предлагали этим людям, пришедшим со стороны рассвета, жареных жуков. Так происходило каждый день. Падре проповедовал, Абумба-Ба пел, а индейцы смеялись.

Шло время. Баптистерий Rio Jordão так и не воспринял ни одного индейца, а связка крестиков у изголовья ложа падре висела нетронутой. Да, падре был верным служителем Господа. Он обладал беспокойной и деятельной душой. Он происходил из старинного рода, по легенде, бежавшего из Франции от преследования тамплиеров. На гербе его было изображено облако, из которого высовывалась рука, держащая меч. Этот герб мог бы послужить аллегорией к жизни самого падре. Он воевал… как бы точнее выразиться… с пустотой, с воздухом, — сказал Боцман и описал лапой окружность. — Идеалист и мечтатель, добровольно отправившийся через океан в новые земли, он перестраивал любой порядок, встречавшийся ему на пути. Он нависал над предметом недовольства грозной тучей, разил молниеносно и беспощадно. Но так было в Европе, а здесь, в Фуртадо, он только всем мешал. Он входил в дела гарнизона и учил солдат точить копья. Он раздражал повара, подсказывая ему, как правильно ощипывать курицу. Он перепроверял книгу казначея и оставлял там свои никчемные пометки. Однажды он даже стал увещевать одного индейца, который, как ему казалось, неправильно лазал по деревьям. Показывая ему пример, падре упал и расшиб колено, рассмешив как индейцев, так и своих земляков. К нему подошел лекарь и сказал: «Вы бы, падре, чем других учить, так сказать, сами бы со своими обязанностями сначала справились, а?»

И то была чистая правда. С севера и с юга наступали испанские братья во Христе, судя по донесениям, гораздо более удачливые, чем падре Франсишку. Индейцы тмицли и индейцы йуцта уже давно ходили в штанах и платьях и посещали воскресные мессы, а хпоуру все никак не сдавались. Нет, не «не сдавались». Они просто не понимали, чего падре от них хочет. Они решили, что падре и Абумба-Ба — артисты (в те времена по округе гастролировали целые труппы аборигенов). Поначалу хпоуру очень забавляли их странные представления, но программа не менялась, и вскоре падре и Абумба-Ба им сильно надоели.

Плохие мысли стали посещать голову падре Франсишку де Рибейра. Он часами лежал без дела в хижине, лопал жареных жуков, а потом громко икал. Наблюдая за индейцами, он не мог не признать одной горькой истины: хпоуру были праведниками. Они не воровали, не прелюбодействовали, не злились и не врали. Они не убивали, почти не имели оружия и дрались только в исключительных случаях. Даже с умершими родственниками они обходились совсем как христиане: не ели их, как йуцта, и не подвешивали на деревьях, как тмицли; они вполне по-христиански закапывали мертвецов в землю. В отличие от дикарей из джунглей, у них, прибрежных жителей, не было идолов. Они не верили ни в стихии, ни в звезды, ни в духов. Они вообще ни во что не верили, кроме того, что слышали, видели и нюхали. В каком-то смысле это было еще хуже. Падре за свою жизнь общался и с магометанами, и с язычниками, и с восточными христианами, и с вольнодумцами. Они были ему ближе своими заблуждениями и суемудрием. К ним он относился с той покровительственной жалостью, с какой человек берет в дом больного… мда… котенка. Он знал, как вылечить их бедные души, и это не раз у него получалось (взять, к примеру, того же Абумба-Ба). Но хпоуру не за что было жалеть. Они были чисты как дети.

Падре много думал об этом. Каждую ночь, точнее, в тот страшный предрассветный час, когда, проснувшись, взрослый человек оказывается наедине с самим собой, лишенный драгоценного опыта и защитных примет своей персоны, падре Франсишку де Рибейра плакал, уставившись в плетеную крышу хижины. Тогда вера его казалась ему чем-то вроде огромного айсберга, какой он видел на пути из Португалии в новую землю. Это была великая гора, которая по мере приближения, день ото дня, все таяла и таяла, и когда наконец оказалась совсем рядом, то от нее остался лишь маленький бугорок. Падре было от этого очень грустно. И слезы стекали по вискам за уши и падали на циновку. Я вас не утомил, друзья?

— Нет, нет! Вы прекрасно рассказываете, Боцман! Пожалуйста, продолжайте.

Боцман недоверчиво покосился направо, налево и продолжил:

— Так вот. Падре впал в отчаяние. Однажды с ним случилась истерика, и он порвал свои любимые гранатовые четки. Бусинки рассыпались по циновке, и падре долго подбирал их, елозя по полу на коленях.

Да, падре ползал по полу, собирая бусинки в непривычной позе, и вдруг его осенило. Ведь так часто бывает: чтобы в голову нам пришло что-то оригинальное, надо просто поменять способ притока крови в мозг. М-да. Падре подумал, что Господь недвусмысленно намекает, зачем он направил его именно сюда, в Фуртадо, изъявлять свою волю индейцам хпоуру. Падре понял, что безмятежность и невинность туземцев были всего лишь иллюзией, миражом. И так как только бодрствующий будет допущен к небесным вратам, то падре надо устроить сонным душам хпоуру настоящую проверку.

На следующее же утро падре принялся совращать, искушать, спаивать и ссорить между собой индейцев, чтобы позже, постигнув и осознав свой грех, они смогли покаяться вполне и унаследовать царствие небесное. Надо сказать, он значительно в этом преуспел. Падре угощал туземцев мадейрой и пивом, научил их играть в карты и кости, подворовывал из хижин предметы быта и прятал их в соседских хижинах. И, о чудо! Не прошло и полугода, как в баптистерий стала выстраиваться очередь. Сначала по двое-трое, потом хпоуру стали приходить целыми группками, а через два месяца пришлось ввести предварительную запись на обряд крещения. Радости падре Франсишку не было предела. Через год почти все племя было обращено в истинную веру. Индейцы отказались от своих прежних имен и гордо носили новые, строго в соответствии со святым, в день которого они были крещены. Опьяненный успехом Абумба-Ба всерьез рассчитывал на сан кардинала, но еще выше воспарили амбиции падре. В своих сокровенных фантазиях он оказывался в недалеком будущем и видел прелестный белокаменный город, названный в честь нового святого — Франсишку де Рибейра.

Представив и тут же уверовав в такую будущность, падре решил подтвердить свое право на святость не только практикой, но и теорией. В то время как хпоуру за стенами его хижины шатались пьяными, дрались и выкрикивали ругательства по-португальски и банту (а банту их, разумеется, научил Абумба-Ба), падре как ни в чем не бывало сидел у окошка и писал теологические труды, а также автобиографию. Писал падре много и охотно. Перьев, которые он извел на свои рукописи, хватило бы на обмундирование целого ангельского полка. Окончив пять страниц, падре перечитывал написанное и исправлял самые неясные места, чтобы облегчить труд будущим исследователям своего земного пути.

Но, к сожалению или к счастью, падре не хватило для зачисления в сонм святых самой малости, а именно — умереть насильственной смертью. Падре всего лишь заболел лихорадкой и спустя три дня отдал Господу свою беспокойную душу, крепко сжимая на груди тисовое распятие. Португальцы вполголоса шутили на похоронах, что, оказавшись в райских чертогах, падре и там выведет всех из терпения, засовывая свой бесплотный нос в чужие дела. Вот.

Боцман замолчал. Все переглянулись. Пти-брабансон беспокойно спросил:

— Но при чем же здесь ваши предки, Боцман?

— А вот и при том! Немного терпения! — воскликнул Боцман. — Вскоре на место опочившего в бозе Франсишку был прислан новый падре, мрачный и жестокосердный. Сразу по прибытии он ввел в Фуртадо сухой закон, запретил карты и кости. А так как при нем был свой слуга, малаец Лю-Йон, то Абумба-Ба был отправлен с первым же кораблем в Европу. Хпоуру так полюбился помощник старого падре, которого они прозвали Человек-Ночь, что на прощание они подарили ему амазонского пятнистого кота маргая. Абумба-Ба во время путешествия обучил кота разным штукам, и в Португалии они зарабатывали на хлеб, выступая на улицах. Абумба-Ба умел искусно вырезать из черной бумаги профили людей и петь псалмы, а маргай ему подвывал и забавно кувыркался. Вот. Такая история.

— Но как же, как же, КАК ЖЕ ваши предки попали в Россию? — не унимался пти-брабансон.

— И почему же вы такой… пучеглазый? — поддержала пти-брабансона Грета.

— По поводу того, как мои предки попали в Россию… Никто этого точно не знает. Но прабабушка моей прабабушки говорила, что кто-то ей говорил, что маргаи попали в Россию во время нашествия Наполеона.

— Как интересно!

— Да, весьма интересно. Вспомните, например, знаменитый портрет князя Юсупова. На нем князь изображен в накидке из шкуры… кого бы вы думали, а? — Боцман обвел хитрым взглядом слушателей. — Именно! Из шкуры маргая. Ну а пучеглазый я именно оттого, что глаза у маргаев очень широкие и находятся как бы навыкате. Voilà! — по-французски окончил свой рассказ Боцман и опять сделал очень круглые глаза. Все многозначительно закивали головами, хотя установить связь между шкурой мертвого маргая и его же расселением в России было довольно затруднительно.

Было поздно. Лягушки надрывались в канавах. Гукали совы. Таинственно покачивались тополя, и конусы от фонарных столбов выхватывали лиловый мрак с асфальта. Сирень уже давно отцвела, но наша память так возбудилась, что всем явственно чудился ее запах. И все было хорошо, и всем было уютно, и все были друг другу свои. И даже пти-брабансон не чувствовал себя чужим среди нас, потому что никто и ничто не чувствовал себя чужим в эту ночь. И еще нам казалось, что в каждом из нас мы хотя бы на эти несколько часов обрели своего идеального хозяина. Очень не хотелось расходиться.

— Знаете, иногда так бывает, — вдруг сказал я. — Например, ты собрался куда-нибудь в далекое путешествие — в красивый парк или сад или хочешь посмотреть какой-нибудь знаменитый храм. И ты так готовишься к этой поездке, так много надежд возлагаешь на нее, так ее ждешь, что вот эту самую поездку в конце концов запоминаешь гораздо лучше, чем, собственно, ее цель. Я понятно говорю?

— Любимый, я тебя понимаю.

— Я тоже.

— Я не очень, — сказал Людвиг, — но я стараюсь изо всех сил.

— Так вот… у меня так со снами. Это ведь как будто кожура дней. Картофельные ошметки, которыми не наешься. А для меня сны всегда значили не меньше, чем время, когда я не сплю. Ведь когда нам очень голодно, мы спасаемся во сне, потому что можем хотя бы ненадолго забыть о том, что в животе пусто, и мы не слышим, как он урчит.

— Да, точно.

— Мне недавно приснился такой сон. Как будто прошло много-много лет. И вот мы вроде как собираемся и выходим из земли на большой марш. Да. Мы все, гладкошерстые, вислоухие, камышовые, а также ретриверы, корги, разумеется, пти-брабансоны и прочие безродные дворняги. И вот все мы движемся вперед. В лапах у нас путаются хомяки, крысы и свинки. Шныряют хорьки. А над нами кружит домашняя дичь. Мы запрудили проспекты и проулки, мы парализовали движение на МКАДе, Трёшке, Садовом и Бульварном. Вагоны останавливаются на кольцевых и радиальных линиях метро, потому что мы разгрызли почву из своих могил вновь обретенными клыками и когтями. Мы восстали. А люди толпятся на тротуарах и выискивают своих. И потом кто-то наконец узнает своего, и с криком подбегает к нему, и прижимает к себе, и обнимает. И этот кто-то делает очень злое лицо, чтобы не расплакаться, но все равно плачет и уже не стесняется этого, потому что перестает думать обо всем, кроме того, что чудо, о котором он мечтал долгие годы, все-таки случилось. И кто-нибудь другой тоже заметит своего. Он подойдет к краю тротуара и, как тогда, много лет назад, присвистнет, пусть и зубов у него уже будет не так много. И его Лорд, или Платон, или Гермиона сразу откликнется одним длинным мяуканьем или одним коротким лаем. И хозяин достанет из-за пазухи ошейник, который он, конечно, приберегал именно на такой случай, который он везде носил с собой и который он никогда, никогда, никогда не смог бы выбросить. И он наденет ошейник и пойдет гулять со своим Лордом, Платоном или Гермионой по только им одним известным маршрутам. Спокойно, как ни в чем не бывало. И вот нас начнут разбирать, как чемоданы с багажной ленты. Люди будут обгонять друг друга, наступать друг другу на ноги, но не будут чувствовать ни боли, ни обиды. И они будут протягивать к нам руки, и все вдруг окончательно поймут, что руки нужны только для того, чтобы кого-нибудь обнимать, чтобы кого-то ими греть. И у нас с людьми будет много-много времени насмотреться друг на друга и все рассказать. И мы будем рассказывать, как мы были, где проводили всё это долгое время. Мы расскажем, как нам было пусто и одиноко друг без друга. Мы будем делиться новостями. А если услышим что-то, что мы и так уже знали, то будем рады услышать про это еще раз. Ведь так уж задумано природой, что если долго к кому-то прижиматься, то у тебя образуется что-то вроде выемки. И она подходит точно так же к тому выступу, что есть у твоего кота или, положим, собаки. И чем больше ты кого-то любишь, тем больше у тебя таких выемок, которые в сервисе не заделаешь и страховкой не покроешь. Вот. Такой сон.

Пти-брабансон в стороне жалобно скулил на луну, совсем так, как он делал, когда выходил из Château по ночам. Даже Боцман смотрелся как-то особенно грустно. Грета глядела на меня, приоткрыв пасть, и взгляд ее был полон восхищения и еще чего-то, чему я не знаю названия.

— Да, Савелий. Какая пронзительная история, — сказал Боцман. — Если бы все так и случилось. Если бы. Я не большой любитель человечества. Но все-таки от людей есть какой-то толк. Да, Людвиг, старина?

— Не надо говорить про людей плохо, — сказал пес, вернувшись к нам. Сказал с надрывом и умоляюще посмотрел на Боцмана. — Среди них есть прекрасные особи.

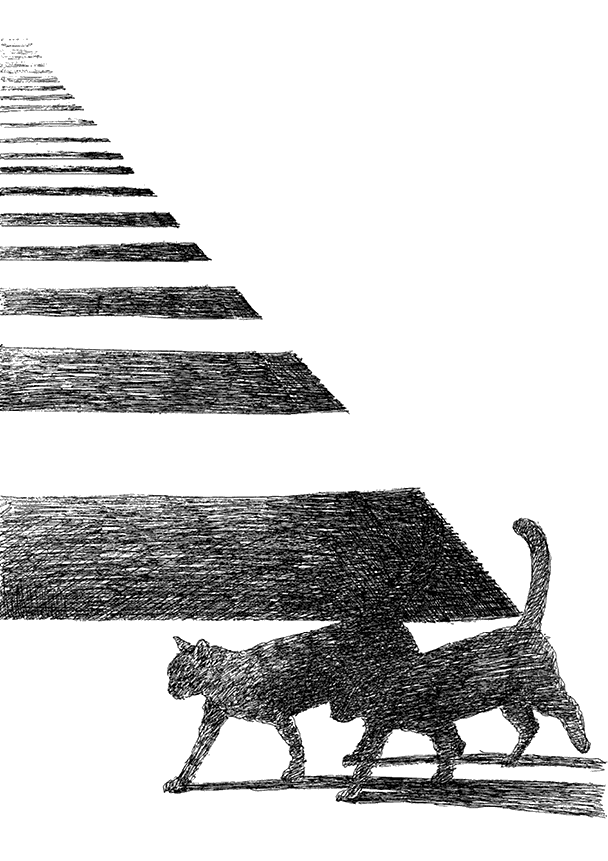

Восток начал розоветь, в тополях проснулась первая дичь, и в пожухлой сентябрьской листве зашуршал какой-то ранний зверь. Возможно, крот. Пришло время возвращаться в Château. Мы шли по высокому берегу пруда, и наши черные силуэты выделялись на фоне рассвета. И когда я последним вошел в нашу обитель и обернулся на сад, первый луч уже коснулся купола Никиты Мученика.

Я знал, что мы с Гретой не останемся здесь надолго. Скоро мы уйдем. Эти последние теплые дни осени хотелось прожить с нашими новыми друзьями; испить эти дни, так сказать, до дна. Как бокал вина, которого я никогда не пробовал и вряд ли когда-нибудь попробую. Дальше нам предстоял долгий путь по широкой равнине жизни. А сейчас мы словно выходили из узкого ущелья.

Температура то падала, то вновь поднималась. Иногда за ночь лужи успевали покрыться наледью, а днем воздух опять был теплый. Дети бегали без шапок, и преждевременные варежки на резинках напрасно свисали из их рукавов. Женщина-йог до последнего ходила в сад одетая по-летнему. Потом она все-таки подхватила воспаление легких и пропала недели на три, а вернулась уже с подругой (соседкой по палате в больнице, как мы поняли из их разговоров). Жаль, что для велосипедов был уже не сезон. А так бы они прикатили на велосипеде-тандеме вместе.