IX. Приют

Я сразу понял, куда мы отправимся. Да, у меня по этому поводу не было никаких сомнений. Я решил, что должен показать Грете свой первый дом, свою родную улицу, милый Шелапутинский. Как же давно я там не был! Тот единственный раз, когда я проезжал Шелапутинский на велосипеде Аскара, я не брал в расчет. Я был готов ко всему. Я был готов не застать ни сестричек, ни мамочки. Что-то подсказывало мне, что и моей колыбели Chiquita я не обнаружу. Как много прошло лет! Тяжелых и ржавых, как старинные пушечные ядра, слипшиеся от времени.

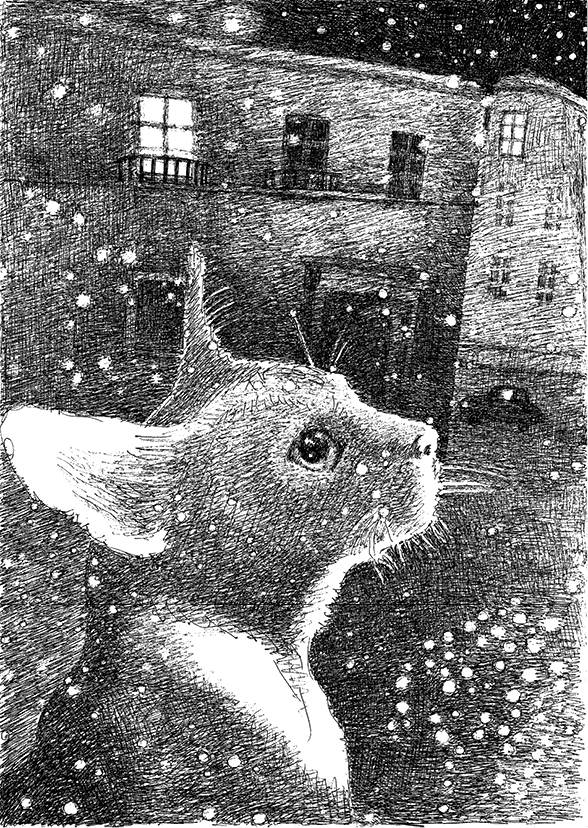

Путь нам предстоял неблизкий: через Гороховский, Токмаков, Елизаветинский переулки, вдоль Яузы, мимо Сыромятнического шлюза. Кругом чернели студеные лужи, во дворах громко делились пустыми новостями собаки. Небо то затягивало наглухо серой пеленой, то вдруг прояснялось, и тогда на какое-то мгновение верилось, что в этом году морозы обойдут наш город стороной. А если не город, то хотя бы наш район. А если не район, то хотя бы наше жилище, каким бы оно ни было этой зимой. Почти все птицы уже покинули Москву. Тут и там мы видели, как какая-нибудь мелюзга, напуганная сигналом машины, выпархивала из крон деревьев и спешно отправлялась на юг.

На набережной Академика Туполева снова обвалился грунт. На месте котлована работали аварийные службы. Москвичей просили не останавливаться и проходить мимо. Мы добрались до Сыромятнического шлюза, послушали шум воды. Катера и лодки гулко постукивали бортами о сваи. На тумбах гарцевали желтоногие чайки, и казалось, что море, которого мы с Гретой никогда не видели, где-то совсем рядом.

Конечно, тетю Мадлен я не встретил. И от этого было грустно. Впрочем, стиральная машина Ariston все так же стояла на старом месте. Оставалась надежда, что тетя просто отлучилась куда-нибудь по делам.

Вот и Таможенный мостик. Слева появился Андроников монастырь. Уже совсем рядом. Еще немного. Искрится трамвай № 20. Храм преподобного Сергия. Заветная каланча с неизменной гроздью шариков на шпиле. Я решил пойти в обход, более долгим путем. Сердце сильно стучало, и я все что-то говорил Грете, и она смотрела на меня с таким теплом. А я говорил и говорил. Она слышала это много-много раз, она знала всего меня наизусть, но слушала как будто впервые; она хотела меня слушать, потому что все вокруг, что было таким моим, теперь становилось и ее тоже.

Вместо магазина «АБК» теперь был минимаркет Cash & Go. На детской площадке развернули настоящий космодром, и маленькие шелапутинцы осваивали летательные болиды, стыковочные ступени и межгалактические ракеты. Вместо ремонтной мастерской «У дяди Коли» открылась студия индийского танца «Шанти-Шанти». Где-то теперь был дядя Коля? Жив ли? Никакого «запорожца» в брезентовом колпаке я не увидел, на его месте стоял большой черный джип. Множество объявлений о съеме/сдаче на столбах оставляли надежду, что мой старый друг Митя Пляскин все так же бродит по округе, расклеивает листочки и доставляет корреспонденцию николоямцам, шелапутинцам, пестовцам и станиславцам.

Мы подошли к особняку Морозовых. Он все так же, как и много лет назад, был завешен зеленой строительной сеткой. Здание продолжало разрушаться. Нимфы и сатиры на фасаде лишились последних конечностей, лишь кое-где осталась складка туники, часть свирели или выступало чье-то одинокое ухо. Трещины разрослись и углубились. Грачи покинули круглую люкарну на чердаке. У входа в особняк поставили стенд с указанием ремонтного подрядчика и сроков выполнения работы. Судя по числам, ремонт должен был быть закончен еще три года назад. Свои претензии по этому поводу кто-то оформил в виде нецензурного слова, выведенного курсивом с живописной завитушкой над буковкой Й. Местные жители умели выражать свои требования твердо, но изящно.

Мы обошли роддом слева. Когда выходили из-за угла, я зажмурил глаз и несколько секунд так и простоял, приготовляя себя ко всему. Как я и ожидал, коробки из-под бананов нигде не было. Я вообще не увидел следов кошачьего обихода. Не было ни мамы, ни сестер. Большой тополь, под которым давным-давно похоронили моего брата, теперь не казался мне таким уж большим. Не встретил я и кротов. Нет, ни одного похоронного бригадира я не нашел. Они наверняка смогли бы мне рассказать, что сталось с моими родными. Было пусто и холодно. Но неизвестность раскрепощала мою фантазию. Я мог вообразить что угодно. Вообразить и, как часто бывает, сразу же в это и поверить. Грета шла рядом и ни о чем меня спрашивала. Но она как будто прочитала мои мысли и сказала:

— Мне кажется, с твоей семьей все хорошо.

— Почему ты так думаешь?

— Ну, ведь либо хорошо, либо плохо. Шансов поровну. Так что я думаю, с ними все хорошо.

— Да, но если поровну, то почему ты думаешь, что именно хорошо?

— Потому что мы так устроены. Нам нужно верить в лучшее.

— Да, нужно верить в лучшее.

— Нужно верить в лучшее.

— Когда меня Витя забрал к себе, я каждый день только и думал, что о маме и сестрах. Я часами простаивал у окна, держал лапы на стекле и смотрел сверху во двор. А в тот день, когда я дал деру, мне и в голову не пришло их навестить. Я думал, что они будут всегда, что я в любое время смогу к ним вернуться. И главное, ведь я мог! Но не возвращался. А теперь… никого нет, тишина.

— Все с ними хорошо, вот поверь.

Было уже поздно. Луна нагнетала свое присутствие в вечернем небе. Совы гукали, деревья томно качались, многозначительно молчали ежи в высокой траве. Мы прошли на задворки особняка и оказались в саду. Он уже давно отцвел, но я прекрасно помнил каждый его запах. Я вдыхал аромат бересклета, лапки двудомной и лабазника. Я все помнил. Каждое малейшее впечатление, каждый шорох памяти всплыл буйком на зеленую цветущую заводь. Милые мои. Любимые мои. Где-то вы бродите сейчас? Кто-то вас кормит? Поит? Чешет? Сестрички, мамочка. Сколько всего не сказано, сколько игр не сыграно, сколько вместе не съедено. Я в сотый раз рассказывал Грете о нашей коробке из-под бананов, о нашей колыбели. О стареньком «запорожце», о первых неделях наших жизней, и через нее, через ее взгляд я проживал это время снова. Время, пропущенное через нее, обогащенное ее мыслями, возвращалось ко мне, и я заплакал. Заплакал так, как только мы плачем: когда глаза остаются сухими, но откуда-то из глубины поднимается печальный звук, который нельзя в себе удержать. И тогда ты открываешь пасть и выпускаешь этот стон. Чтобы он улетел высоко и далеко. Выше вороньего карканья, выше гула аэробусов и боингов. И еще выше, сквозь гущу облаков — в ледяной вакуум. И чтобы он застыл там на веки вечные. Да, пусть этот стон из тебя улетает. Пусть уйдет высоко, туда, где места гораздо больше, чем здесь. Никому от этого не станет плохо, а тебе полегчает. Полегчает? Конечно! И не стесняйся ничего. Некого и нечего стесняться. Тут тебя каждый цветок помнит и любит. Никто тебя не осудит. Я — тем более. Теперь у меня есть ты, моя Грета, и мы будем жить здесь, в особняке Морозовых, мы будем жить здесь… Мы будем жить здесь вдвойне, втройне; мы будем жить за всех них. Я буду знать, что мамочка и сестры, тетя Мадлен, где бы они сейчас ни находились, проживут это время с нами вместе. Есть такие воспоминания, они как банковские вклады, их нельзя забрать до положенного срока. Но когда наступает та самая единственная пора, когда что-то блуждающее снаружи совпадает с тем, что как раз назрело внутри (о, никто никогда ни за что не узнает, как это происходит!), — так вот, когда это происходит, ты забираешь назад тот самый вклад с такими дивидендами, с таким невероятным приростом, что в восторге можешь только что тихо плакать над чудом и тайной жизни. А на то, чтобы объяснить все это, уже не остается никаких сил. Да? Как все у нас хорошо. Как все разумно. У меня внутри сейчас как будто что-то расцвело. Что-то, ради чего все на свете и существует. И от этого даже печально. Печально? Да, но это какая-то хорошая печаль.

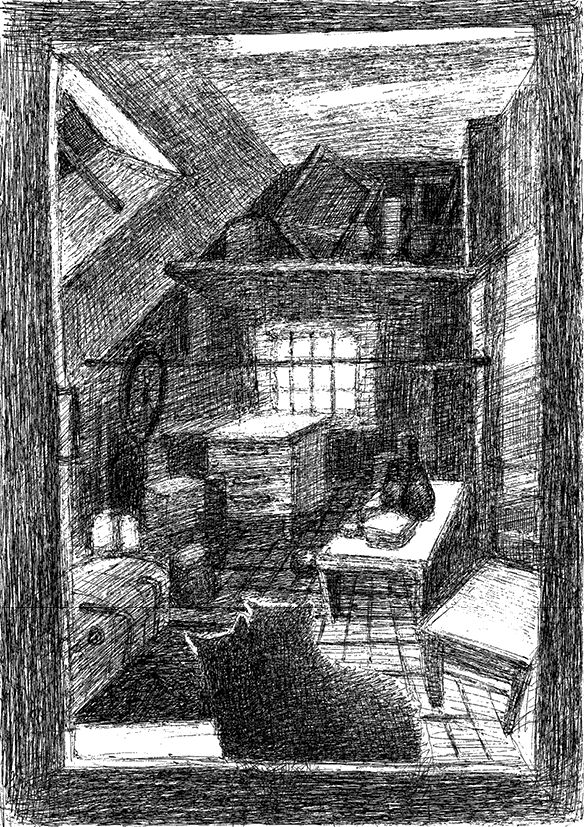

Мы вошли в темный особняк и поднялись по истоптанным, покрошившимся ступеням. Кое-где сохранились стальные прутья, и, уверен, к торжественному приезду Клементины Черчилль сквозь них был протянут длинный алый ковер. Лестница, закручиваясь спиралью к верхним этажам, сужалась и теряла ступеньки. Дверь на чердак оказалась не заперта. Мы прошли сквозь щель и остановились на пороге обнюхать обстановку.

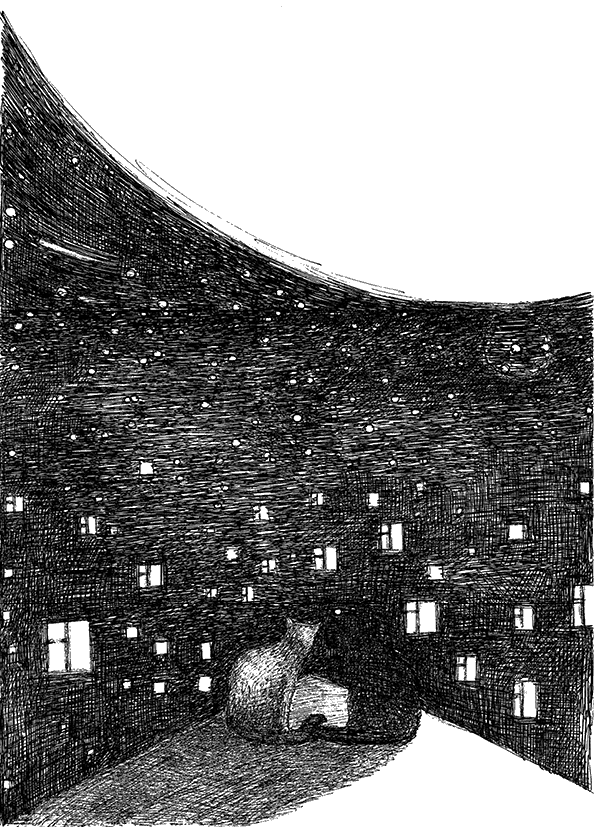

Чердак был сыр и мрачен. В печных отводах гудел ветер. Мы легли на деревянный пол у круглого окошка. Удивительно: я наконец оказался возле люкарны, на которую раньше смотрел только со стороны. С полу улыбались разбросанные тут и там корки арбуза. Кому и когда пришло в голову устроить здесь пир? Я указал Грете на квартиру Пасечников. В их окнах горел свет. На кухне я увидел маму Лену. Я не мог разглядеть ее черт, понять, насколько она постарела за эти годы. Только странно было видеть ее в халате бабушки. Потом я перевел взгляд на окна соседней комнаты. Там все осталось как прежде. За столом сидел Витюша. Я сразу узнал его узкие, покатые, как винная бутылка, плечи. Его густую шевелюру. Его большие печальные глаза в синем отсвете монитора. Витюша что-то сосредоточенно строчил. Должно быть, какой-нибудь исторический доклад или диссертацию. Потом я посмотрел в окна бабушкиной комнаты. Эта комната сильно изменилась. Другой цвет стен, другие занавески, новая люстра и мебель. Только на подоконнике все так же стояли ее растения. Герань, алоэ и… и… И бильбергия. Да, точно, Грета, бильбергия. Спасибо. Я увидел силуэт незнакомой девушки, и надо же, она бережно раскачивала что-то, чего я не мог рассмотреть, потому что оно было ниже окна. А потом она еще что-то взяла в руку, склонилась и стала трясти этим предметом и, кажется, улыбалась. Да, она делала смешное лицо. Вот так новости. Как много перемен. Я перевел взгляд на четвертый этаж, на квартиру, где жил Денис Алексеевич, тот самый Денис Алексеевич, который познакомил меня с концертом Вивальди L’amoroso. Но в его окнах было темно. Правда, когда я пригляделся, мне показалось, что у самой занавески, прижавшись лбом к стеклу, прямо на нас смотрит старик. Да, пожалуй, это и был Денис Алексеевич — вдовец, мизантроп и меломан.

Вдруг блеснула молния. Оконная решетка зловещей тенью окрестила чердак. Милая прижалась ко мне. Пошел сильный дождь. Странно было от мысли, что в самом центре огромного города мы устроились совсем по-дачному. Хотя никто из нас на дачах никогда не бывал, мы знали, что там именно так. Внешний холод как бы уплотнял границы наших тел, чтобы тепло из нас уходило медленнее. И мы думаем друг о друге еще сильнее, чем обычно. И прижимаемся друг к другу еще крепче. От этого и чувство наше возрастает. И все, чем мы богаты, наше небольшое состояние — вот эти шорохи, шепот и шелест. Золотой песок на дне горной речки, который нам незачем выуживать из воды и просеивать сквозь сито. Это наша память друг о друге. Память — странная штука. Это мезальянс вечности и нашей временной теплоты. Небольшое, но бесценное богатство. Это трение глаз о звездное небо. Любовь моя. Единственная моя любовь. Ты единственная моя память. И она тянулась ко мне. И потом, когда мы делали это, ко мне словно возвращались все те многие, многие потерянные дни. Я проходил через лес туда, туда, дальше, сквозь ельник, на красный закат. Я шел вперед и вперед, морде было жарко, хвосту холодно. Я был окутан тьмой, которая расступалась, и ветви чернели на огромном солнце. Я прорывался сквозь паутину, шел вперед, на закат, и жмурился и горел. И мне казалось, что во мне ожили тысячи ручьев, во мне поднялись неведомые мне силы, и я передавал все ей, моей милой. И я плакал и кричал от того, что со мной происходило. Я не знал, что такое бывает на свете. Я плыл под рекой. Я уходил глубже, уходил в прошлое, узнавал свое позапрошлое. Потом стало невыносимо. Высота нагромождалась неисчислимыми сферами. Одна на другую, одна на другую. Я изо всех сил сжал мою милую и укусил ухо. И потом… потом я как будто расщепился и пропал.

А утром в окошко ярко светило солнце. Небо прояснилось. Громы и молнии прошедшей ночи уже казались выдумкой и неправдой. Мы умылись и пошли бродить по особняку. Со стен свисала паутина. Вдоль коридоров стояли белые стеклянные шкафы со всякой больничной утварью. В палатах еще сохранились специальные кресла с подставками для ног и даже койки с треуголками подушек в изголовье. В кабинетах, убранные в кожаные чехлы, пылились электроприборы, мониторы и какие-то сложные устройства. Где-то тут когда-то жил художник Белаквин. Но мы нигде не могли отыскать его следов — ни кистей, ни красок. В углу на стене мы увидели начерченный мелом календарь: ровные ряды цифр с двумя звеньевыми выходных, обведенных дважды, стройные когорты перечеркнуты накрест. Может быть, именно здесь в свое время и расположился художник. Тут и там валялись крысиные скелеты. Другие коридоры были в копоти и саже, плитка на стенах потрескалась, и деревянные перекрытия кое-где обрушились. Очевидно, когда-то здесь был пожар. В одной комнате нам попался на глаза старый огромный глобус. Я был уверен, что если знать, на какой тайный остров или королевство нажать, то полушарие раскроется и перед нами предстанут после векового забытья коньяки, виски и благородные вина. В другой каморке мы обнаружили несколько картин в роскошных рамах. На лестничной площадке нам даже встретился настоящий рыцарь в доспехах. На панцире его был выгравирован сюжет: на заднем плане замок, а на переднем шатер. И возле него дама в остроконечном колпаке, и у ног ее играют две девочки и мальчик. А мальчик смотрит прямо на нас. Грета не совладала с собой, запрыгнула на мраморный шар у лестничной излучины, с него на плечо рыцаря и мяукнула прямо в открытое забрало. В ответ из забрала вылетела целая эскадрилья светляков.

Мы еще раз обошли сад и окрестности, но не встретили ни одной знакомой души. Мы решили пожить на чердаке. С едой дела тут обстояли гораздо хуже, чем в саду Баумана, но мы как-то справлялись. То поймаем мышь, то с помойки за магазином подберем просроченную курятину. Не гнушались и насекомыми. На улице их было уже почти не отыскать, зато в самой Морозовской богадельне они водились в избытке: моль, жуки, сороконожки, пауки. Сверчков мы не трогали — их тихие беседы умиротворяли нас. Думая о насекомых, я не мог не отметить, что они совсем нас не боялись, а, наоборот, свободно выходили к нам, как те индейцы из рассказа Боцмана. Скорее всего, мы привнесли в их жизнь некоторое разнообразие, разбили привычный, скучный уклад. В каком-то смысле я взял на себя ту роль, от которой отказался в Елохове. Насекомые любили нас, подчинялись нам и без сожалений, даже радостно, соглашались с участью корма. Мы платили им добром за добро. Например, были не против разместить десяток-другой в своей шерсти промозглыми октябрьскими ночами, а сами, если становилось совсем холодно, кутались в больничные халаты, которые лежали стопкой в углу.

Мы жили в особняке уже несколько дней. Следов прошлой жизни я так и не обнаружил. Ни продавщицы Зины, ни Абдуллоха. Оказалось, объявления на столбах расклеивал уже совсем не Митя Пляскин, а какая-то полная, низенькая женщина с такими вытаращенными глазами, как будто ее кто-то долго, но безуспешно душил. Глафира Егоровна, должно быть, уже давно покинула этот мир и теперь, в полном соответствии со своими ожиданиями, встретилась и с Адамом, и с Петром, и с Ионой, и даже с проглотившим его китом. Всей компанией они рассуждают о том и о сем и вообще весело проводят время или то, что там у них принято вместо времени.

На что я рассчитывал? Что ожидал? Что сквозь все эти годы, сквозь шквальные ветра и ливни, сквозь пламя, испепеляющее все живое за тысячу миль вокруг, мои родные будут иметь шанс остаться там же, где я их покинул? Так не бывает. Так не бывает. Я подумал, что Витюша после моего побега мог взять к себе АБК, или Зину, или даже мамочку. Почему нет? И тогда, может статься, кто-то из них сейчас смотрит на меня сверху, так же, как я много лет назад смотрел на них. Но я так и не заметил ни одной кошки в окнах у Пасечников.

Нет, вместо них на нас сумрачно глядел Денис Алексеевич и приглаживал свои седые волосы. Мы фантазировали его жизнь. Положим, он родился в семье писателя. Да, писателя. Этот писатель прожил такую долгую жизнь, что его любимый пиджак успел три раза заново войти в моду. Точно. Что еще? Еще? Когда Алеша был гимназистом, он посещал меблированные комнаты на Бронной. Оттуда он вынес нехорошее заболевание, которое доктор посоветовал лечить путем погружения виновника хвори в горячий раствор. А-ха-ха! Смешно! Вот. Алеша скоро выздоровел, но настолько полюбил процедуру, что повторял ее без надобности почти каждую неделю в течение семидесяти семи лет, вплоть до самой своей кончины. Семейное предание гласит, что он умер тихим майским вечером, сидя в кресле напротив окна, окунув свой причиндал в любимую кружку с надписью «Дорогому отцу, деду, прадеду и прапрадеду от отпрысков!» Мне нравится! Да, кстати, в тридцать восьмом его отправили в лагерь. Вот там он умудрился сочинить в голове целый роман. И не только сочинить, но даже перевести его на французский. Вот это память! Да. Ему удалось вернуться живым и почти невредимым. Он помнил роман наизусть много лет (и по-русски, и по-французски). Когда время пришло, он отнес рукопись в редакцию и через год стал знаменит, и ему дали большущую квартиру в большущем доме. Вот как! Да. Тут и Дениска подрос. Он унаследовал литературные амбиции отца. Написал дюжину стихов. Преимущественно верлибром. Но не чурался также амфибрахия, а однажды, проснувшись ночью, прошлепал к секретеру и разом вывалил на бумагу короткую поэму, исполненную простым и душевным ямбом. Сочинил с десяток коротких рассказов. Героями их становились то декабристские жены, то дворянский сын накануне империалистической войны. Но как-то не сложилось у Дениски с литературой. У него вообще ничего ни с чем не сложилось. Он переехал в Шелапутинский, живет на крошечные проценты от продаж отцовских книг и слушает пластинки.

Как бы в подтверждение этого Денис Алексеевич в окне грустно покачал головой.

— Савва, тебе надо было стать писателем!

— О, если бы я умел писать. Я где-то слышал, что писатели очень много едят и часто ходят в туалет.

— Почему?

— Вдохновение ускоряет метаболизм.

— Наверное.

— Вот была бы жизнь. Я бы писал роман, а ты бы лежала на подоконнике и молча гордилась возлюбленным.

— Да, я бы лежала на подоконнике и молча гордилась возлюбленным. Хотя почему молча? Нет, не молча. Я бы кричала об этом в оконную щель, сквозь сетку от насекомых! Я выстукивала бы о батарею «Мой Савва лучший писатель в мире вскл Сейчас же бегите в книжный и покупайте его новую книгу вскл».

— Но тебе для этого придется пойти на курсы телеграфисток.

— Да, мне для этого придется пойти на курсы телеграфисток. Ничего, ты разбогатеешь, дашь мне деньжат, и я пойду на курсы.

— Прекрасная мысль.

Однажды, обследуя подвал особняка, я учуял запах непеталактона. Грета спросила, что это за дивный аромат. Я рассказал ей все, что знал об этом препарате. Грета очень заинтересовалась, и скоро мы набрели на ящик с медикаментами. Среди них я отыскал пузырьки с зубными каплями. Срок их годности давным-давно истек, но оттого эффект был еще более непредсказуем. Я предложил Грете попробовать.

— Это не опасно?

— В малых дозах — нет.

— А ты хороший дозировщик?

— Лучший в округе.

— Только чуть-чуть.

— Совсем немножко. Но, главное, надо думать только о хорошем, тогда станет еще лучше. Следовательно, если думать о плохом, эффект будет обратным.

— Я всегда думаю только о тебе, так что сейчас мы и проверим, какой ты на самом деле.

Я облизал резиновую шляпку и скинул ее когтем. Жидкость разлилась по полу. Она благоухала и искрилась. Судя по терпкому запаху, нам хватило бы всего пары ингаляций, но Грета захотела принять капли внутрь. Она провела по лужице языком. Я сделал то же самое. И покуда препарат не начал свое действие, пока, так сказать, мистерия не разыгралась, мы решили прогуляться вниз по Яузе, к «Иллюзиону».

Погода была сухая и холодная. Деревья стояли голыми. Высокий мостик двоился в реке, машины в пробке недовольно бурчали, предвечерний город звенел и гудел.

— Тебя торкает? — спросил я Грету.

— Нет. Наверное, капли уже утратили свои свойства.

— Ну и ладно. Мне и без них с тобой хорошо.

— Мне тоже с тобой хорошо.

— Слышишь?

— Это флейта?

— Да. Еще кто-то в барабан стучит.

— И совсем рядом.

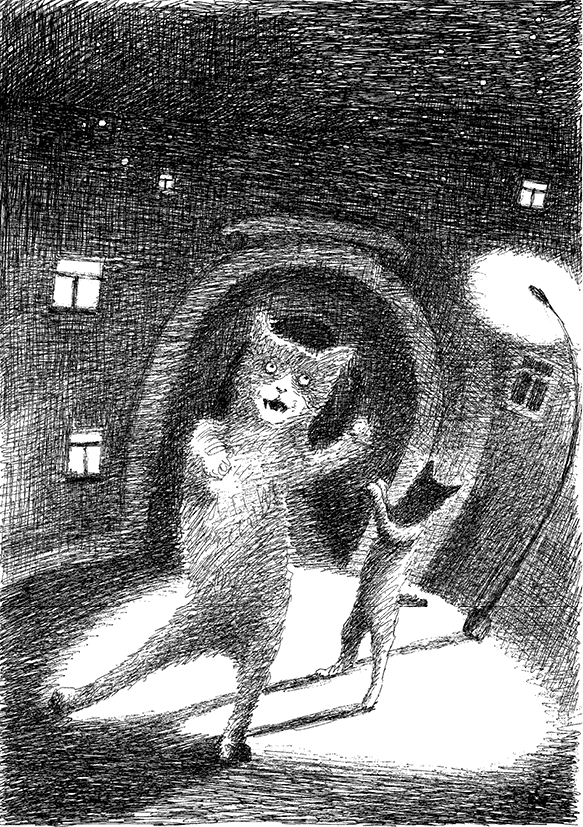

Музыка нарастала, и вдруг прямо из-под земли перед нами возник странный мужчина в распахнутом красном халате. Он был сильно пьян, и его огромный живот накрывал собою подробность, которую нам совсем не хотелось бы видеть. Он бодро маршировал, высоко поднимая колени. В руках он вертел палку, как заправский тамбурмажор, и раздувал щеки в такт музыке. Следом за ним из-под земли вышел целый отряд солдат в старинных камзолах, треуголках и сапогах с громадными раструбами. Собственно, это были военные музыканты. Кто-то играл на флейте, кто-то выбивал дробь. Странно было, что вместо рук и лиц у них была пустота. Амуниция, мундиры и черные парики были надеты на призраки.

— Вот это да, — воскликнула Грета. — Ай да капли!

Музыканты под предводительством странного капельмейстера промаршировали мимо, а Грета изображала исполненную чувств горожанку. Она махала им лапой и утирала слезу.

— Возвращайтесь, соколики! И что бы там ни было, куда бы война-злодейка вас ни забросила, помните: «Пуля — дура! Штык — молодец!» — напутствовала Грета призрачный полк, в то время как он удалялся за излучину реки. — Мне нравится твой наколопет.

— Непеталактон.

— У меня все внутри как-то ерзает. Хочется снять шкуру, мне кажется, там скрывается совсем другая я.

Все вокруг как будто удвоилось, потом утроилось, а потом и удесятерилось. Мы с Гретой размножились, и покуда хватало глаз, наши двойники уходили вдаль сквозь бесчисленные анфилады, как если бы приставить два зеркала друг к другу. От усов во все стороны исходили лучи. Мы плескались в бирюзовой пыли. Мы как будто вспоминали все, что будет, и мечтали обо всем, что было. На Солянке у чайного дома Расторгуевых мы смотрели, как сердца атлантов внутри их мраморных торсов переливаются всеми цветами радуги. Потом мы быстро бежали вниз к Ильинке. На здании Северного страхового общества уже зажегся желтый циферблат, но закат был еще далеко. На Биржевой площади мы устроили уличный театр. Я комически приседал перед Гретой, вытягивал носок и трижды касался земли, приглашая ее на котильон. Грета в ответ кокетливо прижимала запястье к морде и взбивала невидимые буфы. Я делал руками жесты, изображая преувеличенную угодливость. Мы играли в каких-то персонажей и умирали со смеху от самих себя. Мы кувыркались по площади и ловили крошечных лисиц, порхающих вокруг на пестрых крыльях бабочки. Китайские туристы снимали нас на камеру. Кто-то крикнул: «Вадь, Вадь, смари, коты сдурели!»

Темнело. Небо орошали всполохи зарниц. Пролетали кометы с пышными хвостами, перешептывались звезды. Люди вытекали из офисов и подземных переходов. Вот они заполняют автобусы и магазины. Рассеиваются по бульварам, проспектам и переулкам. Держат у лица маленькие источники света. Бережно их несут. Подносят к уху и слушают, как морскую раковину. А там тихий, мягкий гул. Гул немоты, гул глухоты и беспамятства…

Я шел по мокрой улице, милая шла рядом. Я смотрел на нее. Мое ради чего. По всему телу переливался восторг. Я мог управлять им, посылать от одной части тела к другой, как атлет в цирке, который перекатывает через себя металлический шар, от носа до кончика хвоста через позвоночник от передней левой лапы к правому уху и обратно, от груди к животу. Я касался Греты, и ток передавался ей. Мне казалось, что наша любовь на время стала видима и осязаема. Наш центр был везде, а окружность нигде.

Весь следующий день мы пролежали обнявшись. Отходняк был чудовищным, и мы пообещали друг другу, что с каплями больше не связываемся.

До первых настоящих холодов мы прожили в особняке. Но сквозняки становились все более жестокими. Снег свободно залетал в наш чердак через незастекленное окошко. С пропитанием дела тоже обстояли неважно. Иногда мы целыми днями ничего не ели. И хотя Грета ни на что не жаловалась, я все яснее понимал, что нам надо искать себе новое жилье. У меня совершенно не было идей, куда мы можем отправиться отсюда. Рассчитывать на стиральную машину тети Мадлен я не мог, да и не хотел. Даже если бы стиралка и была свободна, никаких магазинов вокруг шлюза не было — вопрос еды встал бы еще острее. И потом, смотритель, который прикармливал тетю, наверняка успел смениться. Полагаться на внезапное котолюбие нового смотрителя у меня не было никаких оснований. Но и в сад Баумана, и тем более в Елоховское подворье я возвращаться не собирался. Разумеется, о воссоединении с моими киргизскими друзьями я также не думал всерьез.

— Савва, когда я сбежала от Светы, я познакомилась с одной кошкой, у которой была знакомая кошка, у которой был знакомый кот, который жил в таком странном месте…

— Каком месте?

— Не знаю, как это точно называется, но это что-то вроде кафе, где живут коты. Люди туда приходят, едят, пьют и могут с нами общаться, а при желании забрать.

— Ты не боишься, что нас могут разлучить?

— Я им устрою.

— А где, говоришь, это кафе находится?

Это странное заведение находилось, как помнила Грета, где-то на Покровке. Недолго думая, мы простились с роддомом имени Клары Цеткин: все напоследок тщательно обнюхали, безмолвно благословили. Потом присели по обычаю на дорожку и тронулись в путь.

Мы без приключений добрались до Китай-города. Вот она, Покровка, сокровенный нерв столицы. Мы ходили вдоль улицы и искали нужное нам заведение. Мы смотрели в окна квартир: каждая клетка была оплодотворена котом или, на худой конец, собакой. Они молча соглашались с нашим счастьем. Был ноябрь. Смеркалось рано, и уже в первые вечерние часы становилось нестерпимо холодно. Мы обошли всю Маросейку и Покровку туда и обратно два раза, от церкви Вознесения до собора Петра и Павла, от памятника героям Плевны до Садового. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего цель наших поисков, мы не обнаружили.

Наконец мы оказались в сквере у памятника Чернышевскому. Месяц в небе был юн и мусульманист. Мы грелись на канализационном люке и смотрели на Чернышевского. Это был странный памятник. Казалось, скульптор против собственной воли выразил не столько душевные переживания Николая Гавриловича, сколько болезни его тела и физическую немочь. Так, например, мешки под глазами свидетельствовали о плачевном состоянии почек. Одной рукой писатель держался за плечо, как будто туда отдавала боль в сердце, а другой — за колено, словно страдал артритом или подагрой. Наверняка печень его была сильно увеличена и давила на желчный пузырь. И уж точно он мучился гастритом, а поджелудочная требовала немедленного хирургического вмешательства.

— Как же люди любят страдать, — сказала Грета.

— Думаешь?

— Им можно трудиться. Им можно претворять свою мечту в жизнь, а они выдумывают себе кошмары, а потом сами же начинают в них верить и бояться их.

— Да, самое грустное, что кошмары имеют особенность воплощаться в жизнь и пугать до смерти своих же создателей.

Холод становился все сильнее. Реагент застревал в лапах, вытащить его было сложно, он разъедал шерсть и кожу. Нам нужно было срочно найти это кафе, в существование которого я, правда, все меньше верил. Но удача была на нашей стороне. Неподалеку от нас затормозил автобус. Он быстро сожрал толпу на остановке, а взамен оставил долговязого молодого человека с дредами, в военной куртке и с большими пакетами кошачьего корма. Должно быть, этим же кормом был наполнен и походный рюкзак за его плечами. Согнувшись в три погибели, молодой человек прошел мимо нас.

— Грета?

— Да, я тоже об этом подумала.

Мы проследовали за молодым человеком. Идти было совсем недолго. На Покровском бульваре, напротив недавно выстроенного амфитеатра, располагалось кафе «КОТОПОЙНТ». Вывеска была набрана разноцветными пухлыми буквами, причем каждая «О» имела пририсованные кошачьи глазки, уши и усы. Молодой человек позвонил в дверь, ему открыла девушка с ярко-зелеными волосами и кольцом в носу. Сквозь витрину мы увидели целый городок из когтедралок, когтеточек и когтечесок. Это походило на какой-то тренировочный лагерь для кошек. Весь пол был усеян мячиками, палками, мышами и прочими игровыми снарядами на любой вкус. За столами посетители читали книги, играли на планшетах и пили кофе. По телевизору показывали мультфильмы. Туда и сюда бегали дети. Ну и конечно, коты. Я насчитал девятнадцать штук и сообщил об этом Грете (она-то считать не умела). Коты и кошки спали на коленях посетителей, на полках и лежанках, разбросанных по всему кафе. Кто-то играл с детьми. Кто-то ел. Кто-то сидел у витрины и глядел на улицу. В общем, картина была идиллическая.

— Дорогая, кажется, мы достигли цели.

— Кажется, да.

Дальше все произошло само собой. Мы просто сели у двери и стали ждать. Вскоре на улицу вышел покурить охранник Попов. Поповы по мужской линии до того любили драться, что со временем мальчики в роду стали появляться на свет с характерными вмятинами на скулах, а их носы имели сильный крен в сторону: так генетика вносит свои коррективы в соответствии с нашими увлечениями. Нет ничего удивительного, что, оглядев мои раны, Попов проникся ко мне дружеским чувством. Он ушел, а потом вернулся в компании все того же молодого человека, который и привел нас к кафе.

— Вот, Сеня, полюбуйся!

— Только что пришли?

— Да, я покурить вышел, смотрю — стоят двое.

— Второй помоложе будет.

— Ух, покоцанный какой. Как еще выжил.

— Ну, чего, Попов, у нас пополнение.

Нас приняли в «КОТОПОЙНТ».

Главных тут было двое, молодые люди Сеня и Люба. Им было хорошо за тридцать. Перед тем как оказаться здесь, они перебрали множество работ, переменили десятки мест, перепробовали массу всего. От многого отказывались, но чаще соглашались. Теперь они выплыли на поверхность. И им едва хватало воздуха. Они удивленно озирались вокруг, переводя дыхание и не узнавая окрестности. Они, к своему ужасу, обнаружили, что свободного места в мире осталось для них так же мало, как чистой кожи для новых татуировок на их телах. Их приютила Покровка, эта теплая, глубокая лощина. Но надо сказать пару слов о Сене.

Пятнадцать лет назад Сеня начал отращивать дреды. Он курил марихуану, гашиш, употреблял амфетамины. На Болотной площади он собирался с друзьями и до рассвета крутил цепи с огненными чашами на концах. Исправно посещал занятия хатха-йогой в Хохловском переулке, ездил в компании на семинары ламы Оле Нидала. Сеня имел слабость к одежде в стиле «милитари», которую подворовывал в магазине секонд-хенд на Шаболовке, где сам же и работал продавцом. Украденные вещи спрятать довольно трудно, особенно если второй продавец (Люба) по совместительству является твоей сожительницей, а кража происходит на глазах у покупателей и самого хозяина магазина. И уж совсем тяжело утаить ворованное, если оно тут же надевается на себя. Поэтому верх и низ Сениной формы относились к разным, возможно, противоборствующим в свое время армиям. Жизнь Сени складывалась так, как он сам того желал, — в удовольствие.

Но вот как-то летом он отправился с друзьями на дикий крымский курорт Лисья бухта. После неосторожного употребления кислоты он на полтора года забыл свое имя. Кое-как друзья усадили Сеню в плацкартный вагон и отправили в Москву. Дома оказалось, что денег на лечение нет. Главврач районного наркодиспансера посветила фонариком в Сенины зрачки, чиркнула что-то в медкнижку и, стеснив надбровный татуаж, мрачно сообщила родителям: «Так ему и надо, засранцу». Сеня, уводимый под локти прочь из клиники, повторял: «И надо… и надо…» Друзья и родственники скоро оставили попытки убедить Сеню, что он — Сеня, а если кто-то и обращался к нему Арсений, а еще хуже Арсений Викторович, то это еще больше путало несчастного и вызывало на его глазах слезы. Подруга Люба пришла как-то раз к Сене домой с букетом ромашек, села на постель и, поглаживая руку больного, сказала, что она его никогда не забудет. Забывшему самого себя Сене это было совершенно безразлично. Тем более странной и трагичной казалась травма Сени, что, покинув пределы собственного «я», он в то же время не становился кем-то взамен. Он не ассоциировал себя ни с великой исторической личностью, ни с предметом, ни со стихией. Так и прожил долгих семнадцать месяцев в квартире родителей, не помня родства: бритый, грустный, обложенный детскими игрушками, коротая дни за приставкой SEGA, спущенной после многолетнего забытья с антресолей.

Но однажды, в новогоднюю ночь, слушая речь президента, на словах «чтобы были здоровы» Сеня вдруг отвел ото рта ложку оливье, обвел присутствующих удивленным взглядом и, привстав, произнес как бы неуверенно: «Сеня… Я — Сеня!» Указывая на себя ложкой, разбрасывая по сторонам горошины и картофелины, с дрожащей от плача челюстью он продолжал: «Я же Сеня! Я! Мамочка, папочка! Я же ваш Сеня!» Мама прижала обе ладони к щекам и замотала головой. Папа вылил всю бутылку мимо рюмки. И даже дядя Миша, который каждый год приезжал на Новый год в Москву из Брянска, проревел что-то в алкоголическом угаре из соседней комнаты. Общую радость подтверждал национальный гимн с видами Кремля из телевизора.

И все вернулось. Марихуана и даб-концерты, семинары с ламой Оле Нидалом, файеры на Болотной. Вернулась и подруга Люба, за время разлуки нажившая ребенка от хозяина секонд-хенда. Сеня оставил магазинчик и, недолго проработав кассиром в индийском ресторане «Джаганнат», что на Кузнецком Мосту, обнаружил себя менеджером в приюте для котов.

Первым делом нас вымыли, накормили и отправили на карантин в дальнюю комнату. Там мы должны были ожидать визита ветеринара. Утром к нам приехал мой старый друг Игорь Валентинович. Он расспросил меня о моих делах и самочувствии. Потом осмотрел нас, провел ватной палочкой тут и там. Ощупал животы и бока. Потрогал клыки. Он нашел у нас легкую форму кальцивироза, в остальном мы были совершенно здоровы. И это было приятным сюрпризом, потому что нас очень давно не прививали, и я не сомневался, что за эти месяцы мы успели собрать целый букет болезней. Еще десять дней мы провели в карантинной комнате. Из развлечений нам были предоставлены мячик и две мыши, в одной из которых я с трепетом в сердце узнал брата-близнеца моего икеевского наперсника Стиллавинью.

Единственное окно комнаты выходило на бульвар. В течение дня погода менялась несколько раз. Утром шел дождь. Днем небо прояснялось. К вечеру начинался снегопад. Это ежедневное трехчастное представление забавляло нас. Кроме того, из окна открывался вид на амфитеатр. Собственно, амфитеатр был устроен у части Китайгородской стены, обнаруженной в ходе раскопок лет десять назад; все это время не могли решить, что с ней сделать: закопать обратно или снести. Но потом пришел новый мэр и привел с собой свою компанию. Говорят, что один из проектировщиков был греком и приходился потомком в шестьдесят седьмом поколении античному драматургу Эсхилу. Движимый родственным чувством, проектировщик предложил смелое решение проблемы, и вскоре посреди бульвара вырос настоящий амфитеатр.

В нашей комнате было тепло и уютно. Еду и воду нам подавали через маленькую дверцу. Вечером заходила уборщица и меняла лоток. Отгороженные от внешнего мира, мы наслаждались собственным обществом. Если бы могли, думаю, мы бы замедлили течение нашей болезни, чтобы как можно дольше оставаться наедине друг с другом. Но мази, таблетки и суспензии знали свое дело. К исходу одиннадцатого дня мы были здоровы.

Утром дверь отворилась, и к нам вошел Сеня с фотоаппаратом на шее. Грета оказалась прирожденной моделью. Она была раскованна и свободна, чего нельзя было сказать обо мне. Я вдруг стал стесняться своих увечий, норовил отвернуться больной стороной морды от камеры. Но у Сени были другие мысли на этот счет. Он был уверен, что мой плачевный вид, наоборот, привлечет особое внимание. В общем, фотографии разместили в интернете и снабдили их пространным описанием наших повадок и характера (как будто Сеня что-то успел о нас понять за эти дни). И, разумеется, нам были одолжены на время новые имена. Меня нарекли Полифемом (тут все понятно). Грету — Одри, в честь какой-то актрисы. Люба говорила, что Грета — вылитая Одри. Не знаю, не могу судить. Не видел ни одного фильма с этой Одри. Наверное, у этой актрисы было определенное сходство с Гретой. Глаза у моей Греты были интенсивного зеленого цвета. Шерсть издалека выглядела совершенно черной, но, присмотревшись, можно было различить каштановый подшерсток. Темный мох и томный мех. Усы были не слишком длинные, и нос (тоже черный) совсем маленький. У Греты не было никаких пятен или отметин, чем она очень гордилась, к слову.

Сеня поначалу думал, что я отец Греты. Когда выяснилось, что оба мы кастрированы, он решил, что мы брат с сестрой, которых выбросили на улицу. Его домыслы о нашем прошлом меня не сильно занимали. Единственное, что меня действительно беспокоило, так это как бы наши будущие хозяева не забрали нас поодиночке. По правде говоря, я вообще не хотел, чтобы нас куда-то забирали. Но если уж дело на то пойдет, пусть берут нас обоих. Сеня и Люба заметили нашу привязанность и представляли нас как пару. Мы оценили их чуткость и деликатность.

Кошачий коллектив в «КОТОПОЙНТЕ» был очень пестрый. Серьезные отношения или дружба здесь не успевали завязаться, потому что подопечных разбирали довольно быстро. Наши разговоры было сродни общению людей в очереди на регистрацию перед рейсом — по возможности вежливо, но коротко, когда каждый больше сосредоточен на себе самом, чем на соседе, и слегка или сильно нервничает в ожидании предстоящего полета. Если одним словом описать царившую в кафе атмосферу, то этим словом было бы «волнение». Даже тот, кто поначалу не сильно-то и хотел обрести дом, спустя время, увлеченный общим суеверным трепетом, замечал, что и сам мечтает о хозяине. Почему-то считалось, что если посетитель будет с зонтом, то наверняка заберут кошку. Если в черном пальто, то кота. Кто-то обратил внимание, что если посетитель налегает на пряники, то сегодня точно никого не заберут. Среди нас был молодой кот, Руфус. Этот Руфус так мечтал о доме, что каждый раз утаскивал упаковку пряников в самый темный угол. По иронии судьбы, самый большой любитель пряников его в конце концов и приютил.

Из долгожителей можно было назвать только персидскую кошку Дусю и беспородного кота Стаса. Но они так привыкли к «КОТОПОЙНТУ», что не только потеряли всякую надежду обрести дом, но даже и перестали этого хотеть. Так ожидание счастья для многих становится гораздо нужнее и важнее самого счастья.

По собственной воле в «КОТОПОЙНТ» попадали как раз те, кто никуда отсюда уходить не хотел (как мы, например). Остальных доставляли либо насильно с улицы, либо пристраивали из квартир, где умер хозяин. Было много отказников. Некоторых котят подбрасывали к порогу. При этом популярность кафе только росла. Перед Сеней стояла трудная задача исправно удерживать количественный баланс между котами розданными и котами поступающими. И нас всегда должно быть много. Как говорил Сеня, «у клиента должно рябить в глазах от котов». То есть план нужно было, с одной стороны, во что бы то ни стало соблюсти, а с другой — не перевыполнить.

Сеня и Люба ввели остроумную систему оплаты. Каждому посетителю при входе вручался будильник. Посетитель мог есть и пить, сколько в него влезет (из напитков были представлены чай, кофе и соки, из еды — печенье, зефир, мармелад и вафли), к его услугам были различные настольные игры. В кафе была собрана внушительная библиотека, и многие посетители, равнодушные к котам, приходили сюда исключительно почитать. Ну и, разумеется, главным развлечением были мы. С нами игрались, возились, нас вычесывали и гладили. На выходе менеджер, он же по совместительству охранник Попов, забирал будильник и взимал плату строго в соответствии с проведенными в кафе минутами. Если посетитель решал забрать домой какого-нибудь кота, то он ничего не платил. Но фактически выдача животного происходила только через неделю. За это время клиент должен был хорошенько обдумать решение. С ним проводилось собеседование, изучались его страницы в социальных сетях. Иногда Сеня и Люба даже приезжали осмотреть будущее жилище подопечного. Они относились к процедуре укотовления со всей ответственностью. Если соискатель выдерживал проверку, с ним заключался договор. И только после этого под вспышки фотокамер кот торжественно вручался хозяину.

Самые хитрые посетители скоро смекнули, как не платить в кафе. Они часами с нами резвились, съедали по две пачки зефира в шоколаде и по пять корзинок с заварным кремом. Они проводили регулярный чемпионат по настольному хоккею, а потом еще и серию плей-офф, а перед уходом сообщали, что им очень приглянулась какая-нибудь Фрося или Жерар. Посетителей отпускали с богом, не взяв ни копейки. Но потом они не отвечали на звонки, а если и отвечали, то сквозь кашель и чиханье признавались, что рады были бы взять кота, но у них, кхе-кхе, видите ли, внезапно открылась аллергия.

Сеня не рассчитывал сбыть нас скоро, ведь я был трудным подопечным. К тому же нас все устраивало в «КОТОПОЙНТЕ», мы не хотели никуда переезжать. Поэтому мы делали вид, что менее ласковы, нежны и сердечны, чем были на самом деле. Мы не просились на руки, не терлись о ноги клиентов, не требовали, чтобы нас чесали или кидали нам мячик. Когда нас брали на колени, мы терпели, могли для приличия поурчать, но, если впереди открывалась размытая перспектива укотовления, немедленно, так сказать, расставляли все точки над i. Пару раз мне пришлось даже укусить непонятливого клиента. Грета до такого не опускалась, но могла и пошипеть, а если надо, и прикрикнуть.

Парадоксальным образом Сеня и сам больше не хотел, чтобы нас забрали. Дело в том, что в интернете был открыт сбор средств в поддержку «КОТОПОЙНТА». Ведь корм, вакцинации и, главное, аренда помещения стоили очень дорого. Так вот, моя фотография собирала больше всего денег. Еженедельно я приносил «КОТОПОЙНТУ» от двадцати до тридцати тысяч. Это была солидная сумма.

Дети со мной редко играли. Для детей не существует причины, для них есть только следствие. Мои увечья они воспринимали как отражение моего естества. Они думали, что природа таким образом как бы вынесла наружу мое содержание, и поэтому считали меня ужасным, злым котом, которого следует избегать. Один раз какой-то трехлетний мальчик меня даже пнул, но тут же получил подзатыльник от матери. Я не злился на него. С его точки зрения, он угождал судьбе, помогая ускорить ее замысел.

Здешние коты нас полюбили. Мы не старались доминировать. Мы не искали повода для драк или ругани. К еде подходили одними из последних и, завидев Любу или Сеню с пакетами корма, никогда не неслись сломя голову, как это делают дворовые или котята. Мы не занимали ничьих лежанок. Мы облюбовали один незанятый угол в витрине, там и стали жить.

Несколько раз посетители сравнивали меня с каким-то Борькой. О том, что своим внешним видом и повадками я похож на кота, которого совсем недавно забрали, я слышал и от людей, и от животных. Я не стал их расспрашивать в подробностях об этом коте. Я уже привык следовать по стопам Момуса. Я знал, что речь идет о нем. И почему-то мне казалось, что и он чувствует, что я нагоняю его, куда бы он ни шел. В этом была закономерность, и это умиротворяло.

Я не думал ни о Момусе, ни о нашем новом окружении. Я не думал о людях. Я думал только о Грете. Она вымела сор из моей многострадальной головы. Она стряхнула эту старую скатерть с засохшими крошками. Стало тихо и спокойно. И я понял, что это и есть моя жизнь. Это и есть мой пункт назначения. На стене зала, где посетители проводили время, висела картина. Ночь, океан. Белая веранда отеля. Вальсирующие пары в изысканных нарядах и снующие между ними официанты. А там, далеко-далеко, у самого горизонта, разворачивается настоящая трагедия. Кромешную тьму разрывают яркие всполохи. Угадывается неслышный на берегу грохот, и рисуются в воображении волны, достающие до луны. А на веранде все тихо. И незнакомые друг другу постояльцы отеля, наблюдая с террасы далекий шторм — раскаты грома, проблески молний, — чувствуют единение и общность, и им хочется вместе выпить, и они хотят рассказать друг другу какие-нибудь истории. Что-то подобное чувствовали и мы. Снежная пора окончательно утвердилась за окном. Это вселяло радость, это дарило бодрость. Этому городу идет снег. Без него он беспомощен и грустен. Белая пелена скрывает недостатки, ретуширует изъяны, сглаживает неровности. Но там было холодно. Там были голод и нужда. Там был страх. Здесь было тепло. Здесь была забота.

После того как дверь за последним гостем закрывалась, а Попов отправлялся домой, Сеня и Люба уходили в дальнюю комнату и раскуривали там трубку. В это время я сочинял для всей нашей компании разные небылицы. Например, про солдата наполеоновской армии, который сгорел во время большого пожара, а потом по ночам являлся перед юными москвичками с котелком и на ломаном русском умолял наполнить его водой, чтобы потушить огонь. Или я придумал Кота Котовича. Это был плут офеня. Он ходил по Маросейке и продавал вяленую рыбу и семечки. Он обсчитывал покупателей, но делал это так остроумно и весело, что никто на него не сердился. Еще был сумасшедший старьевщик Армен Вазгенович. Он держал лавку на Ордынке: торговал древними безделушками, картинами и мебелью. Единственным его другом был старинный светильник в виде бронзового обезьяна. Одной лапой обезьян опирался о посох, а другой держал плафон. Вид у обезьяна был неприветливый и суровый, но именно такой, какой и должен иметь доисторический проводник, торящий тропинку в дремучей чаще неизвестного. Ночью Армен Вазгенович брал своего друга и выходил на улицу. Он шел сквозь стужу, против ветра, тяжело переставляя ноги, закусив зубами лацкан пальто; в вытянутой руке он нес бронзового обезьяна, который в свою очередь нес лампу, тускло освещающую неверный заснеженный путь. Коты слушали меня с раскрытыми ртами и не могли дождаться, когда наступит следующий вечер, чтобы узнать какую-нибудь новую историю.

Часто по ночам Грета вставала поиграть с другими кошками. В том, как безмолвно и деловито она поднималась из корзины и без лишних вопросов и церемоний вступала в игры, была какая-то детскость. Пока она прыгала с полки на полку, лазила по развешанным тут и там канатам, я особенно ясно осознавал нашу разницу в возрасте. Но это меня не смущало. Потом она так же тихо возвращалась. Она укладывала голову и передние лапы на меня, а задние свешивала через плетеный бортик корзины и сразу засыпала. Я следил за тем, как подрагивают ее усы, хвост и лапы во сне. Сквозь прикрытые веки я видел ее зрачки, и тогда могло показаться, что на самом деле она не спит, а дразнит меня. Но она спала. И ей что-то снилось. И тогда я наполнялся неизъяснимой радостью, что это существо доверилось мне, отдалось моей воле. Что вся она была моей. И то, что ей снилось, тоже было моим. Я рассматривал на протекшем потолке пятна фантастических континентов; представлял, как мы с Гретой путешествуем от одного материка до другого. Потом я засыпал. И знал, что, когда я сплю, она так же рассматривает меня и думает обо мне то же самое.

Котята, как бы в подражание нам, тоже заводили романы. Это веселило и нас, и их самих. Они были похожи на детей, марширующих вослед уходящему полку.

Изучая помещение «КОТОПОЙНТА», мы однажды обнаружили дыру в углу. Через нее мы пробрались в подвал, а оттуда без труда нашли выход на улицу, так что могли совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе. И теперь-то мы наверняка обезопасили себя от нежелательного укотовления: в случае чего мы просто могли сбежать на улицу.

Постояльцы «КОТОПОЙНТА», конечно, сразу прознали о наших отлучках. Но они восприняли это как странную блажь. Ведь никто в здравом уме, как им казалось, не мог по собственной воле уходить на мороз. Никто из людей тоже не замечал нашего отсутствия. Гуляли мы только рано утром и не более пятнадцати минут. Мы плюхались в сугробы, сбегали по ступенькам амфитеатра на сцену. Кувыркались в снегу. А коты всей компанией собирались у окна, и наблюдали за нами, и дивились нашей смелости. Потом мы возвращались и сразу ложились к батарее сушить шерсть.

Так проходили наши дни. Наши счастливые дни, легкие дни, на которые можно было бы променять долгие годы.

Назад: VIII. Ради чего

Дальше: X. ***