X. ***

А потом… А потом в одно утро Грета сказала, что ей почему-то хочется остаться дома, и я вышел на прогулку один. То же самое повторилось на следующий день. И послезавтра, и послепослезавтра. А потом она все-таки со мной вышла. И когда мы с ней гуляли и я громко рассказывал какую-то историю про Маросейку, она слушала меня, смеялась, а потом вдруг остановилась, посмотрела на меня как-то так, как никогда до этого не смотрела, и сказала:

— Савва, со мной что-то не то.

Мне очень не понравилось, как она это сказала: как-то тихо и грустно.

— Что не то? — Я увидел на асфальте зернышко реагента и почему-то стал его перекатывать.

Она остановила меня:

— Не надо, лапы будут болеть. — И продолжила, чуть помолчав: — Савва, ты, я думаю, неправильно меня понял. У меня что-то внутри не так. Мне кажется, это что-то нехорошее. Совсем нехорошее. Не знаю почему.

Недалеко от нас рабочие водружали каркас будущей елки. Они работали молча. Не произносили ни слова. Передавали штанкеты, крепления, какие-то детали.

— Ты плохо себя чувствуешь?

Она тоже смотрела на елку. Потом посмотрела опять на меня, но уже гораздо пристальнее, серьезнее, и сказала:

— Да. Я думаю, у меня какая-то болезнь.

— А что… Нет, подожди, что у тебя болит?

— Я еще пару недель назад заметила, что дышу как-то странно. Потом… такие боли начались где-то в боку. И еще… я совсем не хочу есть. А последние дни я ем только, чтобы ты ничего странного не заметил, но на самом деле я сразу захожу за угол и выташниваю еду.

Мне показалось, что с пятого этажа прямо передо мной упал рояль.

Я захотел что-то сказать, но осекся. А она была очень серьезна и в то же время как-то совсем проста, и еще она ожидала от меня чего-то, сама не зная чего. Я должен был что-то сказать. Наверное, принять какое-то решение. Надо было что-то делать, с чего-то начать. Меня свела судорога. Но потом я сделал над собой усилие, постарался прогнать страх.

— Слушай, ну ты же понимаешь, что мы все живые, мы можем заболеть. Это вроде как нормально. Все болеют — все вылечиваются. Уж я-то знаю, про что говорю! — сказал я, и самому стало противно от своих слов. И мой наигранный шутливый тон показался таким неуместным, потому что я подумал, что… — Мы просто дадим знать Сене и Любе. Они тебя свозят к врачу. Все нормально будет!

— Правда?

— Ну конечно! Ты чего?

— Я тебе верю! Даже есть захотелось.

Мы вернулись в «КОТОПОЙНТ», и действительно, Грета хорошо позавтракала и даже поиграла с подругами, а потом еще и повозилась с котятами. Но вечером легла в корзину, свернулась и притихла.

Сене не надо было делать никаких знаков. Он сразу заметил, что с Гретой что-то не то. Перво-наперво он измерил ей температуру. Ей было это очень неприятно. Это всегда очень неприятно, но делать было нечего. И я не злился на Сеню. Температура была высокая, тридцать девять и восемь.

Утром Грету повезли в клинику.

— Со мной все будет хорошо?

— Ты чего!! Я же тебе сказал! Все будет очень хорошо! Все будет прекрасно! Это же часто у нас бывает между сезонами. Организм ослабевает, ну и начинаются всякие простуды. Вот у меня приятель был, как его, Гарри… Он тоже заболел… когда холода пришли… ну ничего, оклемался! Мы же не пьем витамины, вот зараза всякая и пристает!

— Обними меня.

Я обнял ее, но не слишком крепко, чтобы она не подумала, что я боюсь. А я боялся. Я очень сильно боялся. Внутри у меня вызрела маленькая красная птица. Она летала по всему телу из конца в конец, из угла в угол. И я хотел, но не мог ее выпустить наружу. Я лишился покоя.

Сеня положил Грету в переноску, дверь за ним закрылась, и я слушал, как долго таял звон входного колокольчика.

— Полифем! Ну не кричи так! Ты же мужик, — сказал Попов.

Я мысленно следил за маршрутом Сени. Как они едут по Бульварному кольцу до Арбата. Потом по Кутузовскому, направо, до МКАДа. Со МКАДа снова в черту города. В Строгино. Вот этот маленький, как будто собранный из конструктора домик с широкой синей полосой. Другие животные в очереди. Тихий ужас в их глазах. Маленькое пари с судьбой. Если перед ней на приеме будет зверь с именем на гласную, то все будет хорошо. Тогда я… Что я тогда? Что я могу предоставить судьбе взамен? Отдать второй глаз? Отрубить себе лапу? Врач Игорь Валентинович. Обследование. Что-то, чего я не могу узнать, покуда они не вернутся.

Как это странно. Поначалу, пока я думал только о ней, мне было легче. Я выходил из своей клетки, в которой не мог находиться. Но как только я оставался наедине с собой, черные, блестящие как нефть мысли начинали меня пожирать. И надо всем этим летала все та же беспокойная птичка с жуткими глазами. Эти глаза были похожи на раскаленные угольки. Это было невыносимо. Это сводило меня с ума.

Все вокруг, даже дети, словно поняли, что ко мне лучше не подходить. Я лежал у окна, уперев лоб в холодное стекло. И я сам себе казался каким-то необязательным химическим соединением. Случайным биологическим сгустком. Сердце билось так сильно. К чему этот бешеный пульс? Кровь быстро набегала волнами. Но я все равно старался не поддаваться. Я не поддавался. Я изо всех сил сдерживал себя. Мысли о себе немного отвлекали, потому что, как только я снова вспоминал о ней, как только начинал думать о том, каково ей сейчас, когда я думал о ее страхе, о ее тоске, мне становилось плохо.

Часа через три снова начался период сделок и контрактов с судьбой. Я опять умолял природу склонить чашу весов в нашу пользу. Я умолял не допустить. Я никогда не был трусом. Откуда во мне появилось это малодушие? Я никогда ничем не обладал. Я был легок и пуст. Я ничем не дорожил. Поэтому я боялся отдачи. Именно поэтому я и боялся больше всего. Именно теперь пришло время платить по счетам. А это были очень дорогие счета. Ведь это были очень дорогие услуги. О, это были услуги высшего класса. И я боялся, я боялся, я боялся, я боялся. Я начал срастаться с этим страхом. Меня как будто привязали к ядовитому дереву, и я больше не мог потреблять обычную пищу, пить простую воду. Это дерево питало меня своим ядом, своей мерзкой отравой, и я медленно, волосок за волоском, ус за усом, становился одним с ним существом. Оно оплело меня своими гнусными влажными ветвями и обещало больше никогда не отпускать.

Не знаю, как я провел все это время до вечера. Эти часы. Я не мог решить, что лучше — ускорять их ход в своей голове или, наоборот, тормозить их изо всех сил. Я не знал, что лучше. Не знал. Я не мог решить. Не хотелось ни есть ни пить. И у меня снова заболел хвост, которого уже давным-давно не было. Но тогда у меня хотя бы оставались силы верить в лучший исход.

Они вернулись около девяти. Сеня уложил Грету в корзину и пошел разговаривать с Любой. Я прыгнул к Грете и сразу все понял. Я собирался с духом, чтобы спросить ее, что и как, но вместо этого лег рядом с ней и стал ее вылизывать. Она начала сама.

— Они сказали, что у меня проблемы с какими-то протоками. В общем, что-то с печенью.

— Что именно?

— Не знаю, что-то на «г». Гипер что-то. Какой-то гепард.

— Гепатит?

— Точно.

— Это… Это ничего! Это неприятно, конечно, но все это лечится.

— Это не худшее.

Красная птичка взмыла вверх, и вниз, и опять вверх. Казалось, она вылетит вон из моего глаза, уха.

— Что еще?

— У меня, оказывается, очень больное сердце.

Скоро был Новый год. Попов и Люба украсили витрину декоративным снежком. Развесили всюду гирлянды. Купили живую елочку, нашли для нее где-то клетку — не столько ради того, чтобы коты не смогли свалить, сколько ради шутки. В эти дни поток посетителей увеличился. Особенно много было детей. Поначалу Грета оставалась в общих залах. Потом Сеня перенес ее прямо в корзине в дальнюю комнату. Я проследовал за нею. Дверь не запиралась. Мы могли возвращаться в залы к клиентам, если хотим. Но мы не хотели. По инерции Грета еще могла прыгнуть за мышью, подвешенной на веревочке за косяк, или покатать мятный шарик. Но делала она это вяло, без охоты, как будто больше для меня, чем по собственному желанию. Она скоро уставала и ложилась в корзину.

Я бодрился как мог. Бегал вокруг. Выдумывал особенно смешные истории. Воровал их из собственного воображения и присваивал своей же биографии. И, как это всегда со мной бывало, я уже и сам не понимал, что было на самом деле, а что я придумал. И Грета делала вид, что моя энергия и уверенность передаются ей. Но и я, и она знали, что это на самом деле не так.

Как-то в «КОТОПОЙНТ» зашла наша знакомая женщина-йог из сада Баумана, а вскоре за ней пенсионеры-близнецы Светлана Витальевна и Виталий Витальевич, о чьем существовании я, честно говоря, уже успел подзабыть. Это было странно. Еще страннее был то, что потом нагрянул полковник Чернодон с беременной дочерью. Потом в кафе заглянула моя начальница из Третьяковской галереи. И я уже совсем не удивился, когда в кафе наведался отец Поликарп. В одной посетительнице я узнал свою бывшую хозяйку Галю с Полянки (она выбирала себе котенка, чтобы забрать его домой). И когда в дверях возник Митя Пляскин, я только и сделал, что улыбнулся. Он стал заходить к нам каждый день, чтобы поиграть в настольный хоккей. Был Витюша со своей женой. И был угрюмый мужчина с длинными седыми волосами и складным мольбертом через плечо. Мне показалось, что я его хорошо знаю. А еще был тот рыжий актер, которому мы с Аскаром как-то завозили в театр еду.

В другие дни, повторяю, это могло бы меня удивить, но сейчас мне было не до того. К тому же, когда мы с Гретой молча глядели в окно и видели вокруг белый тихий пейзаж, нам казалось, что весь огромный мир обрушился и остался только этот маленький пятачок земли на Покровском бульваре. И все тут собрались, а за краем уже больше ничего не осталось. Все исчезло. Возможно, так оно и было. Так оно и было.

Болезнь подчеркнула ее породу, которая до этого была как-то не столь очевидна: на мордочке проступили неясные черты абиссинца, стан выявил предков по британской линии, а обмякший хвост вдруг указал на дальнюю родню из Сибири. Но и со стороны произошла какая-то перемена. Никто никак не выказывал своей брезгливости или опасения, что болезнь заразная. Наоборот, все как могли поддерживали, говорили ей и мне нужные, подходящие слова. Тем, кто не мог их найти, хватало ума просто промолчать. Но за всем этим я видел что-то совсем другое. Мир больше не принимал ее. Мир отказывался от нее, дал ей черный камень. Мир хотел соскоблить ее, как грязное пятно на стекле. Потому что она стала чужой. И это было самое ужасное. Это было оскорбительно. Это было унизительно. И она почувствовала это сразу. Она почувствовала это и согласилась с этим. Потому что таков ход вещей.

В течение недели Грету возили в Строгино еще три раза. В среду к нам наведался еще какой-то ветеринар, из чего я мог сделать вывод, что дела плохи. Для этого мне не нужно было заглядывать в заключение врача или пялиться в монитор Сениного ноутбука. Я и сам все понимал. Грета ела меньше день ото дня. Теряла в весе. И в глазах появилось что-то… что-то очень плохое. Какое-то равнодушие, смирение. Она смотрела на меня, касалась меня, гладила меня и облизывала. Но она смотрела куда-то в другую местность. Она уже видела что-то, чего я не мог увидеть. И я только мог выть, когда на десять минут выходил на улицу каждое утро. Потому что я начал сходить с ума от бессилия и несправедливости.

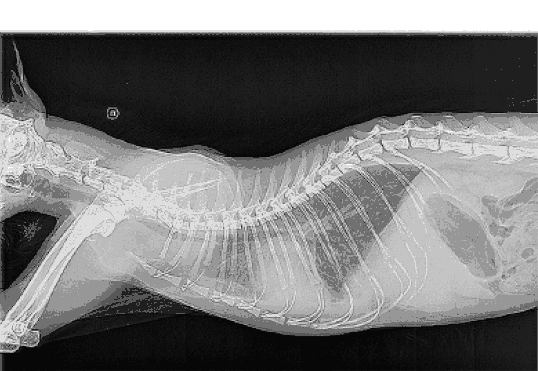

Нет, я все-таки посмотрел как-то на лист бумаги, оставленный на столе врачом. Там было много цифр, запятых и нулей. Какие-то цифры были обведены красным маркером. Где-то стояло по два или даже три восклицательных знака. На другом листе был снимок рентгена. Вот он.

Мне не надо было это видеть. Это никому не надо видеть. Это было неестественно и, не знаю, порочно, что ли. Я ничего не понял из этой фотографии, кроме того, что моя Грета обречена.

Как-то ко мне подошел кот Стас (тот, что жил тут дольше всех). Он без сантиментов и подбадриваний, тихо и твердо спросил, чем она больна и что говорят врачи. Сначала я ответил, что все в целом в порядке, что все хорошо. Так, легкое недомогание. Но потом меня понесло, и я начал выкладывать все, что сам знаю. И когда я стал произносить вслух все эти вирусы, цифры, симптомы, когда стал перечислять как на духу препараты и прописанные процедуры, когда стал говорить все как есть, не скрывая ничего в первую очередь от самого себя, то не смог закончить, прервавшись на половине. В горле у меня вырос ком, и он не давал пройти словам. Стас прикоснулся ко мне щекой и прошептал: «Будь что будет».

И как же мне тоже хотелось заболеть! Чтобы идти рядом с ней, куда бы нас эта дорога ни привела. Вместе с ней. Вместе с ней, наверстывая все быстрее и быстрее пройденный ею путь страха и боли. В мыслях я уже давно допускал, что это произойдет. Но дальше она, мысль, не шла. В голове не складывалось: как же я буду завтра на подоконнике без нее? Куда испарится воздух, предназначенный только ей одной? Кто сможет съесть еду, предназначенную ей одной? Выпить воду, предназначенную ей одной? И мне снова становилось стыдно, что я страдаю и боюсь этих страданий, потому что все это опять обо мне, обо мне, все обо мне, а не о ней. И я видел ее глаза. Сбоку. И это было невыносимо, потому что я не мог поверить, что эта красота обречена. Эти глаза. Изумрудные глаза. Самое прекрасное, что я видел в жизни.

А потом пришла пятница. Было тихое, белое утро. И она протянула ко мне лапу. И я понял, что это в самый последний раз. Я собрал все мужество, какое только мог в себе отыскать. Возможно, Бог дал мне его на время, в аванс. Но я набрался этого мужества и снова посмотрел в ее глаза. В ее тихие глаза. Она молчала, и в этом молчании я слышал, как она говорила, что все очень хорошо. Что так должно быть. Что это хорошо. Что все хорошо. И мне захотелось, чтобы у меня не было того, что сейчас все это видит и думает. И я ненавидел то, что дает мне силы все это видеть и думать. Я знал, что во всем мире нет того уголка, где есть покой. Даже когда она была далеко, я знал, что наши линии тянутся рядом, вместе огибают рытвины и бугры на карте нашей судьбы. А теперь? Что теперь? Тебе никто не обещал пробуждения в судный день. Никто не назовет твоего имени. Ты так и будешь послушно следовать вращению земли, так неглубоко в нее зарытая. Навсегда. В какой же пар обратится наша нежность? В какую породу отложится наша любовь? Сбережется ли она? Вспомнишь ли ты меня, милая? Узнаешь ли ты меня? Если бы ты оставила мне во сне какую-нибудь весточку. Если бы ты шепнула, где мне тебя отыскать. Я бы сделал все. Я бы нашел вход в ту пещеру. Я бы нашел тебя, обнял тебя. Я бы все тебе рассказал, что по глупости берег зачем-то на потом. Потом, потом, которого нет. Ничего. Ни единого писка из-за стены. Густой душный мрак. И то сказать, у этой черной дуры аппетит получше, чем у тебя, любимая. Жрет все, что плохо лежит. Кого бы мы могли полюбить? Кого? В радиусе триллиона световых лет нам просто некого было полюбить. Никого не было. Только мы с тобой и были. И произошло то единственное, что и могло произойти. Может быть, так и становятся привидениями? Когда уходят не вовремя, раньше положенного срока, и та неизрасходованная сила жизни не может отыскать своего адресата и воплощается в таких вот духов. Может быть, так? Где же мне тебя теперь искать, милая? Где же мне тебя теперь искать? Ничего взамен. Никого взамен. Чернота. Брести в этой чаще среди тысяч эхо. И никогда не узнать источник звука. Никогда не прийти на порог. Всегда кружить где-то около. Каждый день переходя из клетки в клетку. Ожидая побега. Напрасно. Если представить себе всю эту катавасию, если попробовать вдуматься. Ухо Его увяло, выслушивая очередную скучную исповедь. Слишком много рассказов для одного маленького мирка. Слишком много. Он устал записывать. Имена смешались. Он путает нас. Меня. Он устал от наших историй. Его тошнит от наших историй. Потому что я понял, что мир больше не вмещает всех историй, но я не могу ее не рассказать. Я должен договорить. Эта земля — карлик, больной водянкой. Чем отвечают эти улицы? Высокомерным молчанием. Высокомерным, тяжким молчанием. Но это лучше, чем ничего. Гораздо лучше, чем ничего. Но я должен договорить до конца. Прощай, мое сокровище.

Вечером Сеня вернулся из Строгино. Я узнал, что она осталась там одна. В стационаре. В клетке. У всех на виду. Я представил, что на клетку поместили бирку с именем. И это было не ее имя, чужое имя. Потом прошла ночь. Утром Сеня взял меня, убрал за пазуху и вышел на улицу. Мы сели на скамейку в сквере. Сеня расстегнул молнию куртки, я высунул голову. Прошел трамвай. За ним второй. Было холодно и тихо. Мы сидели так долго-долго, часа три или четыре. Потом подул ветерок, и деревья как будто вздохнули. И тогда я понял, что всё.

Через несколько дней я покинул «КОТОПОЙНТ». Не помню, как я оказался на Яузе. Я шел и шел. Уж это я научился делать как надо. Я умел ходить лучше всех на этой планете. В этом мне не было равных. Между деревьями я заметил трех котят. За ними стояла коробка из-под апельсинов Maroc. Они испуганно на меня смотрели. Я остановился. Они попятились. Я вселял в них страх своим видом.

— Как вы, дети?

Они молчали.

— Вы не голодны?

Они продолжали молчать. Наконец один из них, рыжий мальчик, сказал:

— Нет, мы только что поели. — Подумал и добавил: — Спасибо.

— А где ваша мама?

— Она скоро вернется.

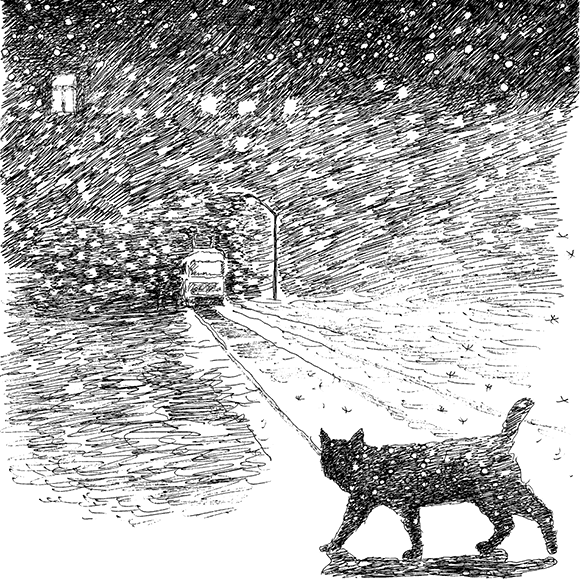

Снег падал. Я молча смотрел на них. На их маленькие глазки, голубые и зеленые. Это был их первый снег. Сейчас им было весело. Я, должно быть, прервал их игру.

— У вас все хорошо?

Они переглянулись. Ответила девочка, черная с белой шейкой.

— Да, но Степа ушиб заднюю лапу.

— Ничего, лапа скоро пройдет, — сказал я, пытаясь угадать, кто из мальчиков Степа.

Я продолжал смотреть на них. Они так смешно удивлялись, так забавно недоумевали, зачем я их спрашиваю и что я тут делаю.

— Вы прекрасные малыши.

Я пошел дальше, к Сыромятническому шлюзу. В окошке смотрителя горел свет. На выступах, тумбах и цепочках, которые их соединяли, лежал снег и лед. Над водой стоял легкий туман. Проезжали машины. Грязные быстрые машины.

Я подошел к парапету. Водопад так сильно шумел, что я даже не слышал рева моторов. Все потонуло в этом шуме. Слева через дорогу я заметил людей. Мама, папа и дочка лет девяти. Папа с усами. Мама в очках. Дочка в шапке с ушками. Они смотрят на меня, я смотрю на реку. Я смотрю туда, где поток воды падает вниз. Стаканчики, бутылки, листья, проездные билеты, окурки. Пена взбивает их и крутит на месте. Девочка идет ко мне, за ней следует мама. Отец остается на месте, но тоже продолжает смотреть в мою сторону. Дочка с мамой останавливаются у перехода и ждут зеленого сигнала светофора. Переходят дорогу. Ускоряют шаг. Девочка с мамой подходят ко мне. Девочка протягивает руки. Тогда я поворачиваюсь и в несколько прыжков оказываюсь на проезжей части. Первый автобус увильнулся от меня. Вторая машина тоже. А вот грузовику уже некуда было деться.

* * *

— И что бы ты тогда им сказал?

— Я? Что бы я им сказал?

— Да.

— Не знаю, надо подумать.

— Подумай, ты же у меня такой умный.

— Я бы сказал: привет! Давно не виделись!

— И все?

— Не знаю. Пожалуй, и все.

— Ну, хорошо. Тогда теперь обними меня.

— Так?

— Да, вот так. Пора спать.

— Да, уже поздно. Пора спать.

Москва, январь 2018

notes