Книга: Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии

Назад: Глава четырнадцатая Люди с безупречным вкусом

Дальше: Глава шестнадцатая Самый пылкий поклонник

Глава пятнадцатая

Великий дар

Двадцать седьмого сентября 1920 года Поль Леон, только что назначенный на должность начальника Управления по делам искусств, приехал вместе с Раймоном Кошленом в Живерни. Сорокашестилетний Леон говорил о себе: «на все руки от скуки», а в новой должности отвечал не только за закупку произведений искусства для государственных нужд, но также за строительство и ремонт концертных залов и музеев и за реставрацию исторических зданий. Он был специалистом по историческим памятникам Франции — особенно по разрушенным или пострадавшим во время войны — и автором недавно опубликованной статьи о реконструкции Реймса. Уже несколько лет он активно использовал свой реставрационный проект в Реймсе как инструмент пропаганды, направленной против того, что он называл проявлениями германского варварства.

Судя по всему, в тот день беседа не коснулась дел прошлых — заказа на изображение Реймсского собора: Леон, похоже, не имел к этому проекту никакого отношения. Вместо этого за обедом (жареная курица и ризотто с телятиной, которые подавал одетый в белое слуга) было принято окончательное решение касательно полотен из Grande Décoration, которые Моне передает в дар государству. «Я передаю в „Отель Бирон“ двенадцать своих последних декоративных полотен», — пояснил Моне Рене Жимпелю несколько позже. Впрочем, он поставил важное условие: «Им придется построить зал строго по моему замыслу, именно такой, какой я хочу, — подчеркивал художник, — и картины покинут мой дом только после того, как я пойму, что меня все устраивает».

Итак, наконец-то план дарения картин принял окончательный вид. От двух полотен он расширился до дюжины и дополнился проектом строительства специального помещения на территории «Отель Бирон», где уже год работал музей, посвященный творчеству Родена; план помещения должен был утвердить сам Моне. Трудно сказать, когда именно «Отель Бирон» был признан подходящим местом и кто предложил этот вариант, но Моне, безусловно, думал в этом направлении еще с 1916 года, когда Роден подписал документы о передаче своих работ государству. Величайший французский скульптор и величайший художник — два творца, чьи пути пролегли по столь схожим траекториям, — должны были оказаться вместе в едином великолепном пространстве: Музей Родена рядом с Музеем Моне.

Через день после этого важнейшего события архитектору по имени Луи Боннье, проживавшему на рю Льеж, неподалеку от вокзала Сен-Лазар, позвонил Поль Леон. Шестидесятичетырехлетний Боннье был, как и Леон, человеком занятым и востребованным. Он занимал должности главного архитектора Департамента гражданского строительства и государственных дворцов, главного столичного градостроителя и директора архитектурной службы префектуры Сены. Лысый, с ершистой седой бородкой, он считался арбитром во всем, что касалось архитектурного вкуса, и был автором многочисленных докладов по вопросам общественной гигиены, возрождения городов и сохранения архитектурного наследия. Именно он добился введения новых градостроительных норм, снимавших ряд ограничений по высоте зданий и их архитектурному разнообразию, благодаря чему в Париже появились некоторые из самых изящных зданий в стиле модерн. Одно из его знаменитых заявлений звучало так: «Люди имеют столько же прав на красоту, сколько и на гигиену».

Кроме того, Боннье был и довольно известным архитектором-практиком. Он спроектировал ратушу в Исси-ле-Мулино, а также целый ряд элегантных вилл, в том числе одну в Отёе для писателя Андре Жида. Он обладал, по мнению одной из газет, единственным недостатком, свойственным, впрочем, большинству архитекторов, а именно: «Когда они возводят здание, им совершенно наплевать на людей, для которых его возводят». Жид бы с этим согласился: его дом в Отёе был величествен и соответствовал моде, но при этом обошелся ему в непомерную сумму, освещение там было скверное, а зимой внутри стоял такой холод, что писателю приходилось кутаться в несколько свитеров, надевать шерстяную шляпу и перчатки.

Боннье участвовал еще в одном примечательном архитектурном проекте. Почти четверть века назад он был привлечен в качестве консультанта к строительству второй, прекрасно освещенной мастерской Моне в Живерни. С Моне он познакомился через свою жену Изабель — ее брат, художник-пейзажист Фердинанд Деконши, был старым другом Моне и жил в деревне Жасни, всего в семи километрах от Живерни. Моне сам попросил привлечь Боннье к работе над перестройкой «Отель Бирон» — не только потому, что они были знакомы, но, безусловно, еще и по причине впечатляющей репутации Боннье и его связей в самых высоких правительственных кругах. Боннье согласился и тут же решил наведаться в Живерни, чтобы обсудить заказ со своим клиентом.

Боннье приехал в Живерни в начале октября вместе с Фердинандом Деконши. Он внимательно выслушал пожелания Моне, рассмотрел и обмерил его полотна, а вернувшись к себе в кабинет, сделал неутешительную пометку: «Предвижу высокую стоимость такого павильона». Вообще-то, Боннье несвойственно было переживать о таких пустяках, как цена проекта. Превышение изначальной сметы на строительство виллы в Отёе довело Жида до отчаяния: «Я плохо понимаю, как я за это расплачусь, вернее, на что мы потом будем жить». Однако затраты на строительство павильона Моне беспокоили Боннье прежде всего потому, что проект требовал правительственного одобрения. «Государству трудно будет отклонить дар, который обойдется ему в миллион франков», — писал он. Кроме того, пожелания Моне были трудновыполнимы. Художник твердо стоял на том, что павильон нужно строить строго по его указаниям, а главное указание предполагало овальную форму, — по мнению художника, она позволяла наилучшим способом представить все двенадцать холстов. Боннье же подсчитал, что строительство эллиптического здания с удлиненной осью и переменной кривизной стен обойдется в 790 тысяч франков, — он опасался, что правительство просто не подпишет такую смету. А вот круглое помещение, которое он предложил со своей стороны, будет стоить всего 626 тысяч франков.

Моне, однако, стоял на своем, и Боннье принялся за проект овального помещения; первый предварительный эскиз он отправил клиенту уже через два дня после встречи. Моне он, впрочем, не понравился, он предложил некоторые корректировки. «У Моне что ни день, то новая идея», — жаловался Боннье. С этого началась еще одна неописуемая драма: связанная с павильоном.

Луи Боннье, архитектор, измученный Моне

Дар Моне наконец-то превратился из неопределенного обещания, данного в контексте перемирия, в нечто куда более конкретное. Пока Луи Боннье трудился до поздней ночи над вариантами павильона, новости о проекте просочились в прессу. «ХУДОЖНИК КЛОД МОНЕ ПОДАРИЛ ГОСУДАРСТВУ ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ СВОИХ РАБОТ» — гласил заголовок в «Пти паризьен» в середине октября. Другая газета, с понятным благоговением, приводила размеры этого дара нации: 163 метра холста. Цифра была преувеличена, и Моне поправил в письме автора заметки, добродушно отметив, что такой масштаб «стал бы слишком большим бременем для государства». Впрочем, если взять Grande Décoration в целом, его бы хватило, чтобы заполнить это внушительное пространство, — еще и осталось бы. В декабре Моне сообщил, что Grande Décoration состоит из сорока пяти — пятидесяти панно, разделенных на четырнадцать отдельных серий. Все панно, по его словам, были четыре метра двадцать пять сантиметров в ширину на два метра в высоту, за исключением трех, написанных на цельных полотнах, два метра в высоту на шесть метров в ширину. Соответственно, на тот момент Grande Décoration уже достиг в длину двухсот метров с лишним. Получается, что в дар государству, в рамках договоренности 1920 года, причиталась едва ли четверть от целого.

Двенадцать оговоренных панно представляли собой пятьдесят один метр холста и занимали общую площадь немногим более ста квадратных метров. Франсуа Тьебо-Сиссон составил для газеты «Тамп» собственный, более точный отчет об этом даре, описав, что полотна развесят по дуге вдоль стен нового павильона со стеклянной крышей. Статья позволяла читателям представить себе, как это будет выглядеть: двенадцать панно, каждое два на четыре метра двадцать пять сантиметров, будут расположены вдоль стен в овальном зале, складываясь в четыре отдельные крупные композиции, разделенные тонкими перегородками; они должны создавать впечатление художественного единства. Четыре композиции будут носить названия: «Зеленые отражения» (два панно), «Облака» (три панно), «Агапантус» (три панно) и «Три ивы» — в эту часть входили четыре панно, и ее длина составляла семнадцать метров.

Это было не все. Тьебо-Сиссон утверждал, что световой фонарь в павильоне будет помещен достаточно высоко, чтобы позволить Моне «украсить декоративными мотивами» пространство над двенадцатью картинами. По плану там должны были находиться панно с изображением сирени, обвивающей его японский мостик. В итоге появятся девять таких «гирлянд» — так их называл сам Моне. Ширина этих панно была от двух до трех метров — получалось, что Моне добавил еще около двадцати метров холста к своему дару.

Видимо, именно это великодушие — хотя бы даже в отношении размера — привело к тому, что любые жалобы по поводу стоимости проекта Моне стал воспринимать как мелочность и неблагодарность. Тьебо-Сиссон отметил, что дар Моне выглядит особенно щедрым в свете того, что за последние полгода он неоднократно получал предложения о покупке «всех его работ или их части», — понятно, что речь идет о проявлениях интереса со стороны Зубалова и Райерсона. Тьебо-Сиссон осторожно намекнул, что предложения этих патронов остаются в силе и что один из них специально приехал в Живерни из самого Чикаго. «Все эти предложения, при всей своей лестности, на данный момент отвергнуты», — заявляет он многозначительно. Продажу картин Райерсону удобно было использовать как контраргумент против тех, кто мог выдвинуть возражения по поводу колоссальных расходов, которые понесет в связи с этим дарением государство, — тех, кто, подобно журналисту из еженедельной газеты социалистов «Популэр», сетовал: «Неужели палата депутатов действительно выделит деньги на строительство особого павильона для экспонирования работ, которые Клод Моне передает в дар государству? Неужели дар действительно требует нового здания?»

Зная о многочисленных спорах по поводу дара Родена, Моне и его союзники не могли не предвидеть, что и в палате, и на страницах газет развернутся жаркие битвы. Предложение Райерсона разом увезти все картины в Чикаго — отвергнутое только «на данный момент» — было важным козырем в этой игре. Жару поддал и один из журналистов из «Юманите», бывший коллега Клемансо по газетной деятельности по имени Франсуа Крюси: он объявил, что Моне — пророк в своем отечестве, которому не оказывают должной чести. Крюси отметил, что вот уже тридцать лет творчество Моне высоко ценят в США, Великобритании и Германии, что его работы широко представлены в заграничных музеях, а вот французские музеи, напротив, приобрели лишь несколько разрозненных полотен. Такое «многолетнее пренебрежение», по словам Крюси, накладывает на власти обязательство отнестись к дару Моне с особым вниманием — ведь ценность его возрастает из-за того, что на официальном уровне работами мастера долго пренебрегали.

В статье для «Фигаро» критик Арсен Александр рассмотрел ситуацию под другим углом: он превозносит качество работ и предполагает, что экспозиция будет несравненно хороша. Мало кто из читателей Александра стал бы возражать против больших затрат, с таким смаком он описал будущую экспозицию, хотя ни одну из этих работ, понятное дело, широкая публика пока не видела. Последние произведения Моне, утверждал Александр, демонстрируют не только неубывающую силу его художественного таланта, «но также новообретенную широту видения и лиризм — они одновременно могут рассматриваться и как итог, и как прорыв в будущее». Он пишет, что экспонирование огромных полотен в специальном овальном зале «Музея Моне» станет «пиром для глаза, какого еще не знала ни одна школа и ни одна эпоха». Посетитель этого уникального музея «погрузится в буйство цвета и неиссякаемые грезы великого художника». Взывая к патриотизму своих читателей, Александр добавляет, что эти картины «объедут весь мир, возглашая своей нежной, чарующей гармонией цвета неисчерпаемость богатств французского искусства».

Александр поделился с читателями «Фигаро» еще одной новостью: «В знак признательности Моне за его щедрость государство приобрело для одного из музеев прекрасную его раннюю работу „Женщины в саду“, произведение эпохи Мане, которое не прошло отбор в Салон 1867 года». Эту картину определили в Люксембургский музей, где она оказалась рядом с «Олимпией» Мане, «работой столь же важной и значительной». Александр не раскрывает, сколько было заплачено за раннюю картину Моне, однако другая газета не преминула сообщить подробности: «Цена произведения — у художественного совета выставки 1867 года, равно как и у тогдашних зрителей, она вызвала бы ужас — сравнительно скромна: 200 тысяч франков». Ничего скромного в этой цене не было, даже учитывая значительные размеры полотна, особенно в свете слов самого Моне, что на тот момент его картины продавались примерно по 25 тысяч франков.

Узнав, сколько Моне собираются заплатить за эту работу, Рене Жимпель воскликнул: «Моне — истинный норманн!» Среди самых распространенных синонимов к слову «норманн» можно назвать malin (пронырливый, коварный), futé (пройдошистый) и roublard (плутоватый). Маневр действительно отдавал плутовством. Получив столь значительную сумму за полотно, которое когда-то подверглось официальному остракизму, Моне жестко поквитался с историей, получив при этом как материальную выгоду, так и моральное удовлетворение.

В середине ноября у него появился новый повод для торжества. «Сегодня, — гласила передовица „Фигаро“ от 14 ноября, — знаменитому основателю и единственному ныне живущему представителю импрессионизма исполняется восемьдесят лет. Он с прежним усердием трудится в своей мастерской в Живерни и принимает только по воскресеньям. Друзья, пользуясь возможностью, поздравляют его в частном порядке».

Общество, собравшееся в Живерни на юбилей, было невелико. Заметно было отсутствие двух персонажей: Клемансо — он находился в Сингапуре — и Тьебо-Сиссона, который «так надоел мне за время своего пребывания в Живерни, — поведал Моне Жозефу Дюран-Рюэлю, — что, боюсь, я возносил молитвы, только бы он не приехал 14-го». Примечательно, что сенатора и нового премьер-министра Жоржа Лейга отговорили ехать на торжество, чтобы человек, ненавидящий многолюдные церемонии, мог провести его неофициально, в тесном кругу друзей.

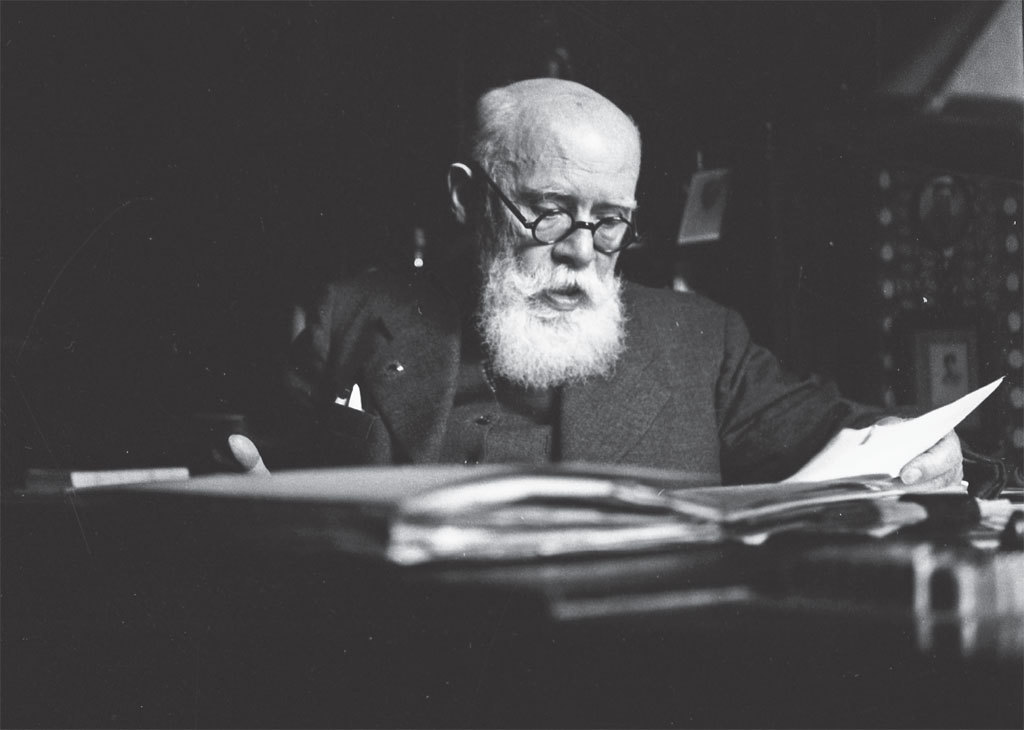

Тем не менее определенные формальности все же были соблюдены. Один из друзей Моне, герцог Тревизский, потомок наполеоновского генерала и известный коллекционер, прочитал стихотворение в честь юбиляра. «Художник — что еще сказать?» — так начиналось это произведение из двадцати приблизительно строф. Приехал фотограф Пьер Шумов, дабы запечатлеть мэтра в торжественный день. На одном из снимков Моне предстает в вальяжной позе, на нем твидовый пиджак, из рукавов которого выглядывают плиссированные манжеты, из нагрудного кармана торчит платок. Все сошлись на том, что мастер выглядит молодо и бодро — не на восемьдесят, а на шестьдесят. «Он являет собой яркое свидетельство того, — писал Александр, — что представления о „почтенном возрасте“ совершенно бессодержательны». Другой друг Моне окрестил его «старым дубом Живерни», указав, что хотя борода его и седа, но взгляд темных глаз «глубок и проницателен», а спина не сгорблена. По словам герцога, Моне «выглядел вождем, исполненным силы, простоты и авторитета», а подвижной, плотной фигурой напоминал борца — подходящее, как считал герцог, сравнение, так как Моне постоянно борется со своими картинами и с природой.

Клод Моне в день своего восьмидесятилетия, в неизменном твидовом костюме

© Getty Images

Вскоре после юбилея Моне в газете социалистов «Популэр» появилась провокационная заметка: «Несколько представителей Академии художеств предложили Клоду Моне занять место отошедшего в вечность Люка-Оливье Мерсона. Нам неведомы имена этих отважных людей, которые попытались ввести великого живописца в Академию так называемых художеств. Хотелось бы все-таки знать, кто они такие».

Представлялось, что официальное признание Моне — дело решенное. Академия художеств являлась одним из подразделений Института Франции, официального покровителя французского искусства, науки и литературы. Члены Института, «Бессмертные», носили зеленые фраки, расшитые лавровыми листьями, и сидели в зеленых бархатных креслах, знаменитых fauteuils, под куполом здания на левом берегу Сены. В состав Академии художеств входило сорок членов, в том числе четырнадцать живописцев и восемь скульпторов. Введение в эту когорту человека восьмидесяти лет от роду стало бы шагом беспрецедентным. В 1920 году средний возраст академиков составлял шестьдесят девять лет. Лишь два члена академии были старше Моне: Жан-Поль Лоран (восемьдесят два года) и Леон Бонна (восемьдесят семь лет), но оба были избраны в куда менее почтенном возрасте. В 1920 году средний возраст избрания в академию составлял пятьдесят пять лет — из этого можно понять, что для Моне честь эта несколько запоздала.

На деле разговоры о возведении Моне в ранг «Бессмертных» отчетливо продемонстрировали, что на протяжении многих десятилетий официальные круги сознательно игнорировали и его, и других импрессионистов. «Клоду Моне восемьдесят, — отмечала „Популэр“. — То, что на признание его достойным занять место в ряду прославленных художников ушло столько лет, воистину непостижимо». Впрочем, нельзя забывать, что Академия художеств была оплотом консерватизма в искусстве. Мерсон был типичен в этом отношении — он был специалистом по тем самым мифологическим, историческим и религиозным сценам, заполненным слезливыми сантиментами и избыточной и не имеющей отношения к сюжету наготой, против которых импрессионисты и взбунтовались в 1860-е и 1870-е годы. В 1911 году критик по имени Эмиль Баяр, автор лозунга «Долой импрессионистов!», прославлял Мерсона, а с ним вместе Лорана и Бонна как отважных защитников «классической традиции» от происков представителей нового искусства. Бонна был членом художественного совета Салона 1869 года, который отверг две работы Моне — «Рыбацкие лодки в море» и «Сороку». «Он терпеть не мог мои работы, — пояснял впоследствии Моне, — да и мне его не слишком нравились». Бонна был близким другом Жан-Леона Жерома, главного ниспровергателя импрессионизма, который прославился тем, что на Всемирной выставке 1900 года поспешно увел высокопоставленных посетителей из зала, где экспонировались работы импрессионистов, в том числе четырнадцать картин Моне, со словами: «Проходите дальше, господа, здесь выставлен позор французского искусства». Жером, понятное дело, был неизменным членом Академии художеств до самой своей смерти в 1904 году.

Захотел бы Моне сделаться членом такого клуба? В конце заметки в «Популэр» отмечено, что, если бы Моне отказался от предложения, «какой бы это нанесло удар по Институту!». В отличие от своего друга Мане, который всегда радовался наградам («В этой сучьей жизни всегда лучше быть во всеоружии», — утверждал он), Моне презирал официальные почести. Жан-Пьер Ошеде утверждал, что Моне отказался от ордена Почетного легиона, так как считал его «детской медалькой за хорошее поведение». Неменьшее презрение к почестям выказывал и Клемансо. Хотя в ноябре 1918 года его единогласно избрали в члены Французской академии, еще одного подразделения Института, он однажды заявил: «Покажите мне сорок пердунов, и я скажу: это Французская академия».

Газеты еще несколько месяцев разносили слухи по поводу Моне и освободившегося места в Академии художеств. «Согласится ли великий Клод Моне стать членом Института?» — без особой надежды вопрошала одна газета. Несмотря на толки о том, что Моне «предложили» это место, на деле членов выбирали тайным голосованием после того, как кандидат, с подачи одного из действующих членов, позволял включить свое имя в список. На место Мерсона кандидатов хватало, — по словам «Фигаро», предложение получили шесть человек. «А потом они — несколько запоздало — вспомнили про Клода Моне». Если это правда, Моне, возможно, обиделся на то, что к нему обратились не первым. В любом случае он скоро отчетливо дал понять, что не имеет намерений вступать в ряды «Бессмертных». В декабре один его друг, не назвавший своего имени, заявил «Фигаро»: «Он опасается, что, если вступит в члены Академии, его начнут спрашивать почему; он предпочитает, чтобы его спрашивали, почему он этого не сделал». Далее репортер отмечает: «Подобное презрение есть сладкая месть за сорок лет глупости и громогласной, мелочной ненависти».

Возможно, месть для Моне действительно оказалась сладка. Однако щелкнуть по носу художественный истеблишмент и пойти на риск заработать репутацию неблагодарного угрюмца вряд ли было мудро с политической точки зрения — ведь именно сейчас Моне нужны были сотни тысяч франков бюджетных денег; без этого его дар нации не мог осуществиться. Если бы Клемансо в этот момент (как сообщала одна газета) не «истреблял своих диких „собратьев“ в Индии», он, скорее всего, посоветовал бы Моне принять предложение.

Проект строительства овального павильона продвигался трудно. Луи Боннье еще раз приехал в Живерни в конце ноября 1920 года вместе с Полем Леоном и Раймоном Кошленом. В тот вечер Боннье мрачно записал в дневнике: «Проект придется полностью переделывать». Он без задержек представил новое решение. Оно предполагало строительство павильона из железобетона; снаружи здание было решено как многогранник с беленым кирпичным фасадом — который, по словам Боннье, должен был производить впечатление «абсолютной простоты» и «спокойной нейтральности». Внутрь вела дверь, украшенная железным литьем, зал предполагался диаметром в двадцать пять метров, той самой «особой формы… которая соответствовала инструкциям, полученным от господина Клода Моне». Освещать зал предполагалось через застекленный потолок с провощенной шторой — она должна была слегка рассеивать свет.

К концу года план Боннье был передан на одобрение в Генеральный совет гражданского строительства. «Что касается внешнего вида, — подчеркивал Боннье, — мы сознательно избегали любых эффектов, которые могут нарушить архитектурную целостность „Отель Бирон“». Увы, у архитекторов, членов совета, сложилось иное мнение: они единогласно отклонили проект, сочтя его слишком современным в сравнении с грациозным величием «Отель Бирон», здания XVIII века, к которому павильон пристраивался. То, что откровенно модернистский план Боннье был отвергнут, нельзя назвать неожиданностью, если принять в расчет исторический момент и художественные предпочтения того времени, выраженные в недавно вступивших в силу законах о послевоенной реконструкции. Согласно новому законодательству, архитекторы должны были «максимально содействовать сохранению исторических и археологических памятников, следуя особому архитектурному стилю каждой местности и принимая во внимание ландшафт, уже имеющиеся объекты и особенности пейзажа, которые являются значимой частью художественного наследия и духовности нашего народа».

Боннье поспешил заверить Моне, что Генеральный совет можно и переубедить, но Моне план этот не нравился в принципе. Изначальным его возражением было то, что «особая форма», предложенная Боннье, представляла собой не овал, а — из соображений экономии — круг. «Должен признать, я несколько разочарован тем, как выглядит этот зал с его правильной формой, — можно подумать, его планировали под цирк, — писал он Полю Леону. — Боюсь, такая форма не произведет должного эффекта». После этого он сообщает Леону, что ради удешевления проекта готов согласиться на помещение меньших размеров, но оно обязательно должно быть овальным; увы, уменьшение площади, разумеется, повлечет за собой уменьшение числа подаренных панно — с двенадцати до восьми или десяти. Сыну же Камиля Писсарро Люсьену он горько жаловался на то, что от дара этого больше хлопот, чем радости.

Хотя бы с «Женщинами в саду» дело подвигалось. В начале февраля 1921 года Моне смог сообщить, что картина «на пути в Париж». Массивное полотно сняли со стены и отнесли вниз, где Моне внимательнейшим образом проследил, как его поместили в грузовик, присланный Полем Леоном. Он признался, что ему было очень тяжело расстаться с картиной, потому что «она хранит столько воспоминаний». Работу эту он написал в тот год, когда познакомился с девятнадцатилетней Камиллой Донсье — она позировала для трех из изображенных на картине фигур; особенно яркой получилась модно одетая молодая женщина, которая сидит на траве в пышном платье, с букетом цветов на коленях. Много десятков лет эта юная бледная красавица, затенившая зонтиком лицо от давно угасшего света солнца, смотрела невидящим взглядом на жизнь в Живерни, в котором никогда не бывала.

Сестра Теонеста была единственным человеком во Франции, способным сладить с Клемансо, Клемансо же был единственным человеком во Франции, способным сладить с Моне. Видимо, в кабинете Поля Леона раздались громкие вздохи облегчения, когда 21 марта 1921 года Тигр вернулся из полугодовой экспедиции на Дальний Восток. Леон впоследствии вспоминал: «У Моне, старого, беспокойного, живущего под угрозой слепоты, случались приступы отчаяния. Мы каждый день удерживали его от того, чтобы растоптать собственные картины. Он постоянно менял планы и параметры, ставя нас в неловкое положение. Для разрешения споров часто приходилось взывать к Клемансо».

Экспедиция Клемансо прошла с исключительным успехом. «Он всюду побывал, все повидал, со всеми поговорил, — писал сэр Лоренс Гиллемард, губернатор колонии Стрейтс-Сеттлментс на полуострове Малакка. — Манеры его были неотразимы, чувство юмора заразительно; своей любезностью он покорил все сердца и в два дня сделался кумиром Сингапура. Казалось, усталость ему неведома. Каждое утро он спускался к завтраку в приподнятом настроении». По приглашению султана Джохора он отправился охотиться на тигров, но из экспедиции в болотистые джунгли вернулся с пустыми руками. Ему больше повезло в Индии — там, в пробковом шлеме, галстуке-бабочке и вечных своих серых перчатках, он отправился на трехдневную охоту с махараджей Гвалиора, и они вернулись с несколькими трофеями. Кроме того, Клемансо предавался менее кровожадным развлечениям — из Варанаси, в Уттар-Прадеше, он писал Моне: «Пусть никто не говорит, что я приехал в Бенарес [Варанаси] насладиться и омыться совершенно сказочным светом и не нашел ни единого слова, чтобы описать его человеку по имени Клод Моне». Когда-то он живописал чудеса солнечного света на Ниле, а теперь прислал такое же описание Ганга: «Огромная прозрачная река с величественными белыми дворцами, которые тают, припудренные светом утренней зари. Их ясная простота великолепна, а река и небо наполняют их жизнью. Будь я Клодом Моне, мне было бы обидно умереть, не увидев этого». Моне научил Клемансо подмечать особые световые эффекты, особенно на воде. Впоследствии тот напишет Моне: «Я люблю Вас за то, кто Вы есть, и за то, что Вы научили меня видеть свет. Тем самым Вы обогатили мое существование».

К моменту возвращения Клемансо в Париж было предложено несколько альтернативных мест для размещения дара Моне. В конце марта Клемансо, Леон, Боннье и Жеффруа — но не Моне, который так и сидел в Живерни, — осмотрели два здания в западной оконечности Тюильри, рядом с площадью Согласия. Одним был павильон Жё-де-Пом, построенный в 1861 году, — в нем находились корты для жё-де-пом, игры, ставшей предшественницей тенниса, а с 1909 года он использовался для временных выставок. (Как раз намечалась выставка голландского искусства, включавшая «несравненные полотна Рембрандта».) Вторым — Оранжери, оранжерея, построенная в 1852 году. Клемансо тут же сообщил об итогах осмотра Моне: он считал, что Жё-де-Пом, шириной всего одиннадцать метров, скорее всего, не подойдет, зато Оранжери, который несколько шире, более тринадцати метров, «представляется мне вполне подходящим… Стоить он будет дороже, чем Жё-де-Пом, но Поль Леон поддерживает это решение. Я советую Вам согласиться».

Неделю спустя, 6 апреля, Моне наконец-то выбрался из Живерни и впервые за четыре с лишним года добрался до Парижа, чтобы увидеть Оранжери «собственными глазами». Здание было ничем не выдающееся, и вряд ли Моне интересовался им раньше. Полностью оно называлось Оранжери-де-Тюильри, чтобы не путать с более знаменитой Оранжереей в Версале; выстроено было для Наполеона III на месте теплицы XVI века, возведенной в Тюильри королем Генрихом IV, который очень любил апельсины, или оранжи. В здание переносили на зиму из Тюильри апельсиновые деревья, а торжественное их перемещение на террасу традиционно служило для парижан первым знаком прихода весны. Зимой в здании по-прежнему размещали апельсиновые деревья, но, помимо этого, оно использовалось, скажем так, для разных надобностей. За время его существования там находились мастерская скульптора Жан-Батиста Карпо, дававшего уроки сыну Наполеона III, зал для вручения наград отличившимся школьникам, а летом 1878 года здесь прошел ряд благотворительных концертов в помощь жертвам взрыва в магазине игрушек на рю Беранже. В 1880-е годы в павильоне разместили бар, где можно было выпить шампанского, любуясь видом Сены, а в последующие десятилетия Оранжери использовали для оперетт, выставок собак, насекомых (выставку насекомых спонсировало Центральное общество сельского хозяйства и инсектологии), пшеницы и муки. На прилегающей территории проходили парады, ярмарки, забеги, а в 1898 году — автомобильные выставки. В 1913 году Оранжери едва не снесли, а во время Первой мировой в нем разместилось благотворительное общество «Альжерьен», которое кормило кускусом, «мешуа» (шашлыком из баранины или ягнятины) и другой алжирской едой раненых бойцов из Северной Африки.

Через два дня после визита Моне в Тюильри одна газета сообщила, что администрация Поля Леона мечтает «выселить апельсиновые деревья и устроить в павильоне выставку работ Клода Моне». Впрочем, ситуация была далеко не столь однозначной. Моне остался доволен кратким визитом в Париж: он провел там «наполненный приятными событиями день» — пообедал с Клемансо, а потом сходил в Лувр, «где все было пиршеством для взора». Вполне понятно, что новые планы внушали ему беспокойство. В середине апреля он отправил Леону длинное письмо, в котором отметил, что все еще надеется на подписание официального договора дарения (пока никаких формальных обязательств сторон не существовало). «Но я нуждаюсь в официальном подтверждении и в гарантии того, что все необходимые действия будут произведены без задержки». Моне указывает, что прошло уже семь месяцев, «и, если еще столько же уйдет на решение, что делать с Оранжери, плюс полтора года на выполнение плана, куда нас это заведет?». Он просил ускорить весь процесс, «и только тогда я соглашусь подписать протокол дарения» — каковой, добавил он, будет признан недействительным в том случае, если подходящее помещение не подготовят до его смерти.

К концу апреля, еще раз обдумав все детали, Моне пришел к выводу, что Оранжери нравится ему не слишком. Он написал Дюран-Рюэлю, что ситуация с дарением развивается прискорбно «и я крайне раздражен». Новое выставочное пространство, совсем не похожее на павильон Боннье, требовало пересмотра количества полотен, которые Моне передаст в дар, того, как они будут соотноситься друг с другом, а главное — как лучше представить их на обозрение в зале, который, как художнику стремительно становилось ясно, не подходит для этой цели. Как указал Клемансо, ширина этого зала равнялась примерно тринадцати метрам, однако в длину он был сорок метров с лишним, то есть гораздо длиннее, чем павильон, который предполагалось пристроить к «Отель Бирон», — значит, композицию предстояло приспособить к существующему пространству.

По мнению Моне, у Оранжери было три очевидных недостатка. Во-первых, потолок ниже, чем планировалось в «Отель Бирон», — декоративный фриз с гирляндами сирени сюда не помещался. Кроме того, художника смущало, что стены не закруглены, на чем он не раз настаивал, а значит, картины будут экспонироваться на «совершенно прямой» поверхности, без изгибов. И наконец, помещение было узким — по ширине вполовину меньше, чем планировавшийся павильон в «Отель Бирон», — а значит, зрителю не удастся отойти от полотен на нужное расстояние.

В итоге Моне принял радикальное решение. 25 апреля он написал Полю Леону, что одним из формальных условий передачи картин в дар было то, что художника устроит зал, в котором они будут экспонироваться. Узкое прямоугольное помещение Оранжери не удовлетворяет его требованиям. «Как Вы понимаете, — писал он, — я много размышлял об Оранжери и, к сожалению, вынужден отказаться от мысли передать полотна в дар государству».

Вероятно, в тот момент это было шантажом: Моне грозился изменить свое решение, чтобы вторая сторона пошла на уступки. Вот только, похоже, Леона это письмо не слишком взволновало. Пытаясь выиграть время — возможно, в надежде, что буря утихнет или Клемансо во всем разберется, — он на письмо не ответил. Однако в руке у Моне скоро оказался еще один козырь: несколько месяцев спустя в Живерни прибыл новый претендент на Grande Décoration.

Назад: Глава четырнадцатая Люди с безупречным вкусом

Дальше: Глава шестнадцатая Самый пылкий поклонник