Книга: Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии

Назад: Глава девятая Состояние непереносимой тревоги

Дальше: Глава одиннадцатая Плакучие ивы

Глава десятая

Улыбка Реймса

Массированные бомбардировки Реймса не прекращались все лето 1917 года. В течение нескольких месяцев после того, как Моне получил задание написать собор, в газетах почти каждый день появлялся заголовок «РЕЙМС ПОДВЕРГСЯ БОМБАРДИРОВКЕ». Газеты дотошно отслеживали бесчинства немцев — безжалостные обстрелы, свыше тысячи снарядов в день. 13 июля в официальном коммюнике говорилось: «Немцы провели массированную бомбардировку Реймса. На город упало 1600 снарядов». Несколько дней спустя, 16 июля, по городу было выпущено еще 2537 залпов.

В июле «Матэн» отправила в Реймс специального корреспондента — осмотреть развалины города. Посланец в поэтическом стиле воспроизвел ужасы обстрелов, описывая «обесчещенные башни» собора, которые вырисовываются на фоне заката посреди бушующей грозы. На горизонте мерцало зарево, и камни собора окрашивались в красный цвет: не только от лучей заходящего солнца, но и от «красных отблесков пожаров в городе… которые мерцали, будто свечи у постели умирающего». А потом, когда солнце закатилось, «настала, по меркам Реймса, обычная ночь — его сотрясали взрывы и ужас».

«Все изменяется, — написал когда-то Моне, — даже камни». Приведенное выше описание — прекрасный собор, окрашенный неверными красноватыми сполохами, — было в чисто импрессионистском духе и наводило на мысль о картинах Моне, изображающих собор в Руане: на некоторых из них закатные блики окрашивают фасад в оттенки оранжевого и красного. Описание, появившееся в «Матэн», почти достигло цели, к которой Клемантель и Далимье пытались устремить Моне, — только достигло не в красках, а в словах.

Критик Луи Воксель, узнав, какое поручение дано Моне, взволнованно предположил, что «славный лидер французского импрессионизма» увенчает свою творческую карьеру, увековечив разрушенный собор. Однако талант Моне далеко не идеально подходил для того, чтобы изображать в лоб ужасные последствия бомбардировки. Он всегда был верен своему впечатлению от натуры, но его живописные приемы не годились для близоруко-дотошной фиксации мелких подробностей физических объектов. Он был полностью согласен с Эдуардом Мане, который когда-то сказал одному студенту: «Вы же не станете пересчитывать чешуйки на осетре, верно?» Моне случалось очень вольно обращаться с визуальными фактами, если того требовал общий замысел. Например, при изображении утеса Маннепорт в Этрета он сместил гигантскую каменную арку, а на некоторых пейзажах из Аржантёя увеличил высоту кабинок на мосту и даже сократил число пролетов моста с семи до пяти. Ему куда важнее было создать впечатляющую композицию, чем точно следовать архитектурным деталям. Однажды он дал приехавшей к нему американской художнице такой совет: «Когда отправляетесь писать, попытайтесь забыть о том, что перед вами находится — дерево, дом или поле, это не важно. Думайте о другом: вот квадратик синего, вот розовый овал, вот желтая черточка». Он даже сказал ей, что хотел бы родиться слепым, а потом внезапно обрести зрение «и начать писать, не зная, что за предметы он, собственно, видит».

Не стоит делать из этого заявления вывод, что Моне пренебрежительно относился к натуре или что предметы изображения, например пшеничные скирды или тополя, он выбирал бездумно, не придавая им никакого значения. Однако из-за сути его метода: сосредоточьтесь на едва различимом цветном ореоле, окружающем каждый предмет, — зрителю иногда было непросто понять, что эти «квадратики, овалы и черточки» собой представляют. Один из друзей Моне так отозвался о его работах: «Самой важной составляющей его картин является свет. Все остальное второстепенно. Предметы вовсе не имеют значения». Это, конечно, преувеличение, поскольку предмет все же был для него очень важен. Однако, когда в середине 1890-х годов Василий Кандинский впервые увидел одну из пшеничных скирд Моне, он не сразу смог понять, что изображено на полотне. В первый момент Кандинский растерялся, ему показалось, что «художник не имеет права на такую неточность. У меня возникло неприятное ощущение, что на картине отсутствуют предметы». Кандинский понял, что в произведении Моне важно не что изображено, а как, поскольку «предметы перестали быть обязательной частью картины». Главным в работах Моне была «сила палитры» — виртуозное использование цвета ради самого цвета, а не изображение четких, легко узнаваемых предметов реального мира.

Соответственно, задача запечатлеть на картине разрушенное здание была для Моне совершенно новой. Раньше, когда он писал Руанский собор, он не сосредоточивался на архитектурных подробностях. Путеводитель XIX века утверждает, что фасад собора весь изукрашен «нишами и статуями, изобильной сквозной и ажурной резьбой невероятной красоты». На полотнах Моне мы не найдем всех этих архитектурных деталей, поскольку он сосредоточивается на свете, цвете, тенях и воздействии атмосферных условий. Любитель архитектуры не обнаружит на его полотне никакой визуальной информации относительно средневековых статуй. Человека, который видел собор только на картинах Моне, удивит, что его фасад украшен десятками каменных статуй, от Богоматери в окружении ангелов до Саломеи, танцующей перед Иродом, а потом подносящей отрезанную голову Иоанна Крестителя матери. По словам одного английского критика, Моне превратил шедевр готической архитектуры в «подтаявшее мороженое».

Как бы маловероятно ни выглядела поездка в Реймс, Моне продолжал думать о ней с энтузиазмом. Однако эвакуация населения и ежедневные обстрелы летом 1917 года говорили о том, что поработать на пленэре ему вряд ли удастся. Даже когда двадцать с лишним лет назад он писал в мирном Руане, он ставил этюдник не на улице перед собором, а в магазине дамского белья. В опустошенном войной Реймсе не осталось места, где можно было так же уютно и безопасно устроиться. Луи Воксель скоро начал сомневаться в том, что Моне увенчает свою карьеру этим подвигом. «Возможно, Клоду Моне не суждено создать в Реймсе свой шедевр, — сетовал он. — Когда они с Писсарро писали Руанский собор, у них не было недостатка во времени и они долго прожили бок о бок со своей каменной моделью». Вряд ли в Реймсе получилось бы добиться такого неторопливого слияния.

Бомбардировки Реймса не прекращались всю весну и лето, так что Клемантель, должно быть, очень удивился, когда в конце июля получил от Моне письмо с совершенно неожиданной новостью. «Дорогой министр и друг» — так начал свое послание Моне, после чего высказал опасения по поводу того, что его заказ до сих пор не оформлен официально. Клемантель не ответил на несколько его предыдущих писем, и теперь Моне беспокоился о том, не был ли он излишне навязчивым и не отказался ли министр вовсе от задуманного, тем самым лишив его надежд на престижный государственный заказ, а также поставив под удар поставки бензина и другие мелкие радости. «Боюсь, я очень Вам надоел своими письмами по поводу проблем с бензином, углем и прочим», — сознавался он. В одном из предыдущих писем Моне напрямую спросил, остается ли заказ в силе, и Клемантель, к большому его облегчению, подтвердил, что да. Тут Моне и выдал свой сюрприз: «Возможно, Вам известно, что я ездил на него посмотреть».

Действительно ли Моне наведался летом 1917 года в Реймс? 23 июля, в день, когда он отправил свое письмо Клемантелю, в официальном коммюнике сообщалось, что на город только что упало еще 850 снарядов. Отправиться в такое время «на натуру» было либо храбростью, либо глупостью — ни то ни другое не было свойственно домоседу, разменявшему восьмой десяток. Не сохранилось ни картин, ни набросков, подтверждающих это заявление. Можно предположить, что, боясь потерять заказ вместе с престижем и привилегиями, Моне спешил продемонстрировать Клемантелю свой энтузиазм и готовность к действию — и прибег для этого к преувеличению и даже обману.

Как бы то ни было, в середине сентября в одном журнале появилось сообщение, что Моне все-таки планирует писать собор. Автор сообщения Воксель добавил между делом: «При содействии своего старого друга Клемансо… Моне смог посетить Реймс». Воксель всегда обладал точными сведениями о планах и действиях Моне. А значит, вполне возможно, что Моне и правда съездил на Западный фронт в компании Клемансо, который посещал окопы почти каждые две недели. В таком случае приключение было действительно аховое. Уинстон Черчилль оставил воспоминания о своем визите на фронт в компании Клемансо: тряская поездка по разбитым дорогам, по опустевшим полям, изрытым траншеями и воронками. «Над головой свистели летящие с обеих сторон снаряды… Из леса доносилась винтовочная перестрелка, а потом на дороге перед нами и в заболоченных лугах рядом с ней загремели взрывы». После полусуток «гонки по дорогам на огромной скорости» Черчилль, которому тогда было сорок три года, совершенно выбился из сил, но «железный Тигр, похоже, не подвластен никакой усталости, ни в какой форме». Когда Черчилль стал просить Клемансо не лезть под вражеский огонь, тот ответил: «Это доставляет мне огромное удовольствие».

Вряд ли Моне пришлась бы по душе такая опасная и утомительная поездка. Однако благодаря сведениям, полученным от Вокселя, мы можем представить себе — при всей фантастичности этого сценария, — как однажды ранним летним утром Моне и Клемансо тронулись в путь: их штабная машина тряслась в составе конвоя по перекореженным дорогам, минуя заграждения из колючей проволоки и неизменные маки, которые, возможно, напомнили Моне о прекрасных маковых полях под Живерни, которые он писал летом 1890 года — целую вечность тому назад, еще до того, как цветок этот стал символом кровопролития и смерти.

Как бы то ни было, Клемантель не спешил успокоить Моне. Два месяца спустя заказ так и не был оформлен официально, и хранивший молчание министр получил из Живерни тревожное послание. «Я сильно обеспокоен Вашим молчанием, — писал Моне. — Я знаю, как Вы заняты, но хотел бы удостовериться, получили ли Вы мое предыдущее письмо. Мне было бы приятно услышать хоть слово в ответ, а кроме того, хочу еще раз повторить, что Вы всегда можете воспользоваться моим скромным приглашением, если найдете свободную минуту». «Скромное приглашение», понятное дело, подразумевало обед в Живерни. В конце письма звучит совсем молящая нота: «Пришлите хотя бы записочку, подтвердите, что письмо получено».

К концу сентября бомбардировки поутихли — король Италии в сопровождении Раймона Пуанкаре даже смог посетить Реймс, прибыв туда на специальном поезде; некоторые жители начали возвращаться в город, «несмотря на то что им ежедневно угрожала опасность». В октябре заголовок «РЕЙМС ПОДВЕРГСЯ БОМБАРДИРОВКЕ» вернулся на страницы газет. В просительном письме Моне Клемантелю нет новых упоминаний о посещении города-мученика.

Притом что реймсский заказ оставался под большим вопросом, он, похоже, вернул Моне интерес к живописи. К лету 1917 года он наконец-то, после долгой паузы, полной неуверенности в себе и даже отчаяния, возобновил работу над Grande Décoration. Работа снова поглотила его до конца. В конце мая он отказался от театральных билетов, предложенных Саша Гитри, — в театре «Буф-Паризьен» должна была состояться премьера его новой пьесы. «Прошу помнить, — строго писал он Гитри, — что я теперь должен работать больше обычного, поскольку каждый день приближает меня к концу». Письмо Жеффруа, отправленное тем же летом, он подписал: «Ваш старый, очень старый Клод Моне».

Моне, как всегда, раздражала дурная погода — он называл ее «собачьей порой». В августе он пишет: «Тружусь усерднее обычного, хотя меня страшно раздражают перемены погоды» — к этому времени к проливным дождям добавились сильные ветры: в Париже с домов сносило трубы и карнизы, они падали на тротуар и разбивались.

В том же месяце в своем доме под Руаном скончался брат Моне Леон. Леон, владелец химического завода, дружил с Камилем Писсарро, иногда приобретал его картины; некоторое время у него работал старший сын Моне Жан, получивший в Англии химическое образование. Однако братья не общались уже много лет, и на похороны Моне не поехал. Впрочем, месяц спустя он все же посетил другую траурную церемонию — похороны Эдгара Дега.

Моне и Дега тоже не общались много лет: рассориться со скандальным, строптивым Дега было нетрудно. «Каким этот Дега был неприятным человеком! — заметил однажды Ренуар. — Какой острый язык, какая язвительность! Все друзья в итоге вынуждены были от него отвернуться: я держался до последнего, но потом тоже сдался». Моне разошелся с антисемитом Дега из-за «дела Дрейфуса», хотя через десять лет, в 1909 году, они в целом помирились — поводом стали представленные на выставке лилии Моне. «По такому поводу, — сказал общему знакомому Дега, — я готов на мировую». Два года спустя он приехал в Живерни на похороны Алисы, представ нелепой фигурой из другой эпохи: «двигался на ощупь, почти как слепой». Теперь же, отбросив, понятное дело, былую вражду, Моне написал письмо соболезнования брату Дега Рене, напомнив об их «юношеской дружбе и общих баталиях» и выразив «восхищение, которое вызывал у меня талант Вашего брата».

Через неделю после похорон Моне написал письмо Жеффруа — сожалея, что разминулся с ним в Париже. А еще он сообщил о редкостном событии: он уезжает на отдых. «Я так тяжко трудился, — пишет он Жеффруа, — что совсем выбился из сил и понял, что мне нужно отдохнуть несколько недель, так что отправляюсь созерцать море». Речь шла о том, чтобы поехать с Бланш на его любимое побережье Нормандии. Бернхаймам он объяснил: «Выехать собираемся сегодня через Онфлёр-ле-Гавр и по побережью до Дьеппа; отсутствовать будем 10–15 дней. Рад буду вновь увидеть море, после долгого перерыва. Мне нужен отдых, так как я устал».

Моне обожал море. Однажды он сказал Жеффруа: «Я хотел бы всегда находиться у моря или на море; когда умру, хочу, чтобы меня похоронили в буйке». Жеффруа добавляет: «Похоже, ему эта идея очень нравилась, он тихо смеялся при мысли, что будет навеки заключен в пробковом убежище, пляшущем на волнах, станет сопротивляться штормам, тихо колыхаться на легкой зыби в спокойную погоду, при свете солнца». Трудно представить себе, как Моне, с его яростными жалобами на «собачью погоду», спокойно и безмятежно колышется на поверхности бурного моря. Однако его действительно всегда влекло на побережье, особенно в Нормандию. Он часто ездил туда на этюды и на отдых с семьей — так, летом 1870 года они с Камиллой провели медовый месяц в Трувиле.

Кроме того, именно на побережье Нормандии прошли детские и юношеские годы Моне. «Я храню верность этому морю, на котором вырос», — сказал он в одном интервью. Дом семьи Моне на рю Эпремениль в Гавре находился в нескольких стах метров от галечного пляжа, где отдыхающие курсировали между пляжными навесами и кромкой прибоя, а шхуны и клиперы заходили в порт, покачивая мачтами и надувая паруса. Некоторые из них Моне написал в 1872 году на картине «Впечатление. Восходящее солнце». Еще сильнее врезалась ему в память дорога, лежавшая неподалеку, — она вела от пляжа к утесам; по ней, подростком, он однажды прошел с местным художником Эженом Буденом. Буден поставил этюдник на плато над морем, а Моне зачарованно следил, как на холсте возникали утесы и небо. «С той минуты, — пишет Жеффруа, — он стал живописцем. Ему открылись этюдник, ящик с красками, холсты и кисти; ему открылся бесконечный простор моря и неба».

В этот раз Моне остановился и в Гавре, и в Онфлёре. Потом — благо ограничений на бензин для него не существовало — они поехали вдоль побережья в Этрета, Фекан и Дьепп, в места, где несколько десятков лет назад он носил этюдник и холст по тропинкам как под, так и над утесами. Он назвал поездку «милым маленьким путешествием» и поведал Жозефу Дюран-Рюэлю, что «многое пережил заново, оживив воспоминания о стольких работах». И действительно, в этой части Нормандии перед ним за каждым поворотом открывался вид — рыбацкая деревушка, причудливой формы скала, волны, разбивающиеся о гальку, — который он успел написать за предыдущие пятьдесят лет. Однако война не пощадила и его любимый берег: в Этрета находился полевой госпиталь, а в Гавре — огромный тренировочный лагерь, в котором как раз проходили подготовку тысячи солдат-американцев.

В Гавре Моне остановился не в Адмиралтейской гостинице, из окна которой сорок пять лет назад написал «Впечатление. Восходящее солнце», а в другом отеле на побережье, в «Континентале». Его друг Камиль Писсарро останавливался там за несколько месяцев до своей смерти в 1903 году и написал множество пейзажей с траулерами и парусниками, вернувшись к самым истокам импрессионизма. Моне в свой черед совершал странствие в край своей творческой юности, — возможно, идея этой поездки была навеяна смертью его брата Леона, а также тем, что он, как и Писсарро, который действительно умер через несколько месяцев после приезда сюда, считал, что дни его сочтены. Вспомним его слова из письма к Саша Гитри, написанного несколькими месяцами раньше: «Каждый день приближает меня к концу».

Однако Моне был еще не готов к тому, чтобы качаться на поверхности океана вечности. Он сообщил Жозефу Дюран-Рюэлю, что вернется в Живерни, «чтобы с новым пылом приняться за работу». Похоже, воспоминания и знакомые пейзажи вкупе со свежим морским ветром придали ему сил. Художник Жак-Эмиль Бланш видел его у воды и нашел, что он «стар, но хорош собой — вышел из мощного автомобиля в роскошной шубе… Он сидел на набережной на пронизывающем западном ветру, который трепал его длинную седую бороду». О чем думал Моне, глядя в морскую даль? «Я вновь увидел, — сообщил он Жоржу Бернхайму, — прекрасные вещи, которые пробудили столько воспоминаний».

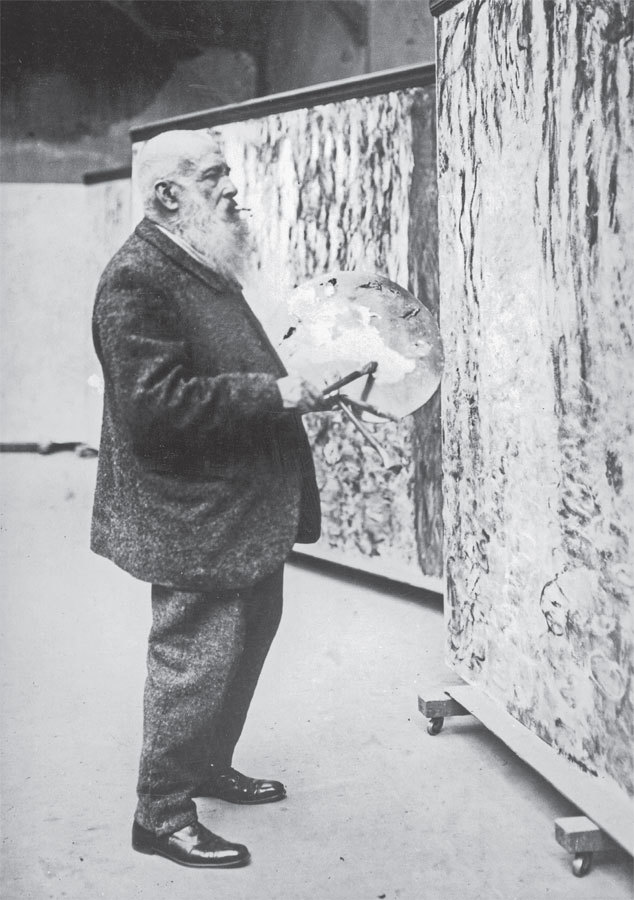

Моне на отдыхе в Онфлёре, октябрь 1917 г.

Не исключено, что силы художнику вернул не один лишь свежий морской воздух. На побережье Нормандии его наконец-то настигли обнадеживающие слова от Этьена Клемантеля. Одно из писем Моне Клемантелю потерялось, вернее, так утверждал сам Клемантель, что было забавно, поскольку почтовая и телеграфная службы находились в его ведении. Сразу по возвращении в Живерни в конце октября Моне получил от администрации по делам изящных искусств официальный заказ на изображение собора в Реймсе. «Хочу Вам сказать, — писал он Альберу Далимье, — что я весьма польщен такой честью». Гонорар за работу составлял 10 тысяч франков. Это было меньше, чем ему обычно платили в тот период. Несколько недель спустя он заявил, что «стандартная цена» его картины составляет 15 тысяч франков, а за работы из собрания Джеймса Саттона, проданные в начале того года с аукциона, было заплачено в среднем более 33 тысяч за каждую. Впрочем, этот заказ Моне взял не ради денег, в которых, собственно, и не нуждался: несколько дней спустя он получил от Дюран-Рюэля чек на 51 тысячу 780 франков за продажу картин. Он, однако, понимал, что правительственный заказ может дать ему то, что не купишь ни за какие деньги, а именно уголь, бензин и престиж.

После того как заказ наконец-то был получен, Моне настолько воспрянул духом, что даже ответил согласием на давнее предложение братьев Бернхайм-Жён. Братья заказали критику Феликсу Фенеону биографию художника и надеялись прислать будущего автора в Живерни для интервью. И вот Моне наконец-то согласился, хотя и попросил пару недель на то, чтобы привести мастерскую в порядок и «переработать кое-какие вещи, на которые я теперь смотрю свежим взглядом». Впрочем, к идее написания биографии он относился скептически. «Со своей стороны, — сказал он Жоржу Бернхайму, — я считаю, что с публики довольно и моих картин». Сомнения Моне свидетельствуют о его неподдельной скромности, поскольку биография, написанная Фенеоном — широко известным художественным критиком, владельцем галереи, другом Матисса, покровителем Сёра и издателем Рембо, — свидетельствовала о подлинном признании.

Моне удовлетворил еще одну просьбу. Дюран-Рюэль все еще надеялся заполучить фотографии некоторых новых работ Моне, дабы разжечь любопытство клиентов. Предыдущей зимой Моне наотрез отказался. Сейчас он проявил большее понимание, и в середине ноября 1917 года к нему прибыл фотограф; были отсняты не только огромные полотна, но и великолепная новая мастерская. Зрители получили возможность заглянуть в просторное рабочее помещение Моне. В середине спартански отделанной комнаты стоит большой стол на козлах, на нем расставлены инструменты художника: несколько банок, из которых торчат десятки кистей, парочка палитр (одна новая), несколько десятков аккуратно сложенных деревянных ящиков с красками, закупоренная бутылка вина. Старый диван на два сиденья притулился у стены, рядом стоят маленький столик и деревянный стул.

Моне, с неизменной сигаретой, работает в новой мастерской. Широкие холсты установлены на мольбертах с роликовыми колесами для удобства перемещения

© Getty Images

Однако наиболее ценными были фотографии самих картин, расставленных вдоль стен мастерской: чтобы проще было их перемещать, мольберты были снабжены колесиками. Кроме того, фотограф запечатлел восемь-девять полотен высотой под два метра, шириной около пяти. Видимо, эти колоссальные панели заставили Клемантеля, Матисса, Марке и других посетителей онеметь от изумления — масштаб амбиций и дарования старика действительно поражал. На двух полотнах были изображены плакучие ивы у пруда — толстые стволы обрамлены ниспадающей завесой ветвей; на других мерцала отражениями поверхность пруда с водяными лилиями. Все они свидетельствовали о напряженном труде и колоссальном таланте — и подтверждали слова Моне о том, что он извел очень много краски.

Фотографии также позволяют судить о причинах тревог художника по поводу его работы. На нескольких снимках холсты стоят под углом около ста шестидесяти градусов друг к другу. На двух фотографиях видны четыре почти пятиметровых полотна, составленные вместе, — они образуют огромную изогнутую панораму длиной около двадцати метров, которая в случае успеха должна оказаться в большом круглом помещении.

Моне никогда еще не брался за работу столь масштабную и столь сложную. Нужно было принимать в расчет индивидуальные свойства отдельных больших полотен, а главное — как они будут выглядеть вместе, в ансамбле, когда выстроятся по окружности. Сделать так, чтобы перспектива во всех них оставалась одинаковой и убедительной, чтобы цвет и свет одного пятиметрового полотна не противоречил цвету и свету соседних — притом что части их были разнесены чуть не на пятнадцать метров друг от друга, а писались они с интервалом во много месяцев, — все это были новые и непростые задачи. Даже на небольших, метровых полотнах, на которые уходило по нескольку дней, было непросто (чему свидетельством многочисленные гневные вспышки Моне) отразить тонкую игру переменчивых эффектов, таких важных для художника. А последние три года он пытался достичь того же самого в композиции шириной почти в двадцать метров, работа над которой требовала не дней, а месяцев и даже лет.

Не один Моне той осенью демонстрировал исключительную энергию и решимость. Через несколько недель после ноябрьского визита фотографа в его мастерскую Моне пишет Жозефу Дюран-Рюэлю: «А теперь мой старинный друг Клемансо пришел к власти. Какое для него бремя! Справится ли, невзирая на все ловушки, которые ему расставят? Но при всем при том — какая энергия!»

В Париже разворачивались эпохальные события. Французская политика становилась все более дробной и беспорядочной, оппозиционеры справа и слева практически блокировали способность премьер-министра и его кабинета управлять страной. Продержавшись менее полугода, правительство Александра Рибо пало в сентябре, на его место пришло правительство Поля Пенлеве, которое, в свою очередь, протянуло всего два месяца. Через два дня после вынужденной отставки Пенлеве, которая состоялась 13 ноября, президент республики Раймон Пуанкаре призвал Жоржа Клемансо в Елисейский дворец. Пятидесятисемилетний Пуанкаре был известен своей расчетливостью и хладнокровием. «У него вместо сердца камень» — так выразился другой политик. На самом деле сердце Пуанкаре было всегда открыто для животных, для бесконечной череды любимых сиамских котов, колли и овчарок, которых он трепетно обожал, заявляя, что эти «загадочные существа» ни в чем не уступают людям. Его вера в бессловесных тварей не пошатнулась даже после недавней вопиющей истории, когда на его жену Генриетту, отдыхавшую в саду при Елисейском дворце, напал сбежавший шимпанзе и уволок ее на липу. Эта история выглядела характерной в свете трагикомической неспособности президента навести хоть в чем-то порядок.

Будучи президентом республики, Пуанкаре отнюдь не являлся самым влиятельным или важным человеком во французской политике. Его избрала палата депутатов, а она, как правило, останавливалась на тех кандидатах, которые менее всего угрожали ее собственной деятельности. «Меня критикуют за бездействие, — заявлял во время своего президентского срока Феликс Фор. — А чего вы хотите? Я — то же самое, что и английская королева». Аналогия была вполне точной, поскольку и полномочия, и ограничения у президента были почти те же, что и у конституционного монарха. Клемансо прибег к другому сравнению. «По сути, — иронизировал он, — на свете существует всего лишь два совершенно бессмысленных органа: простата и президентство».

Впрочем, у президента была одна важная обязанность: назначение премьер-министра, человека, который должен был выбрать членов кабинета и сформировать правительство. Однако и премьер-министры далеко не всегда были впечатляющими образцами политической мощи. Следуя примеру депутатов, которые выбирали слабого, наиболее безобидного для них политика, президент норовил назначить на должность премьер-министра какую-нибудь посредственность. Тем не менее падение трех правительств по ходу одного 1917 года — не говоря уж о захлебнувшемся наступлении, мятежах в армии, дефиците угля и продуктов питания — убедило Пуанкаре в том, что у кормила нужна твердая рука. И он, соответственно, сумел переломить самого себя.

Решение это далось ему нелегко. Они с Клемансо от всей души ненавидели друг друга. «Безумец, — шипел Пуанкаре на Клемансо в дневнике, — дряхлый, мрачный, пустой человек». Клемансо же пригвоздил Пуанкаре одной из своих знаменитых шуток — в очередной раз припомнив ненужный анатомический орган: «На свете существует всего лишь две совершенно бессмысленные вещи. Одна — это аппендикс, другая — Пуанкаре». Кроме того, он называл его «весьма неприглядным животным… по счастью, существует единственный представитель этого вида».

Раймон Пуанкаре

В данном случае два политика отнеслись друг к другу с неожиданной предупредительностью. «Прибыл Тигр, — писал в дневнике Пуанкаре, — он раздобрел, глухота усилилась. Ум по-прежнему остр. Но здоровье и сила воли? Боюсь, одно либо другое могло ослабнуть». Пуанкаре не знал о том, что Клемансо страдает диабетом, однако был в курсе, что несколькими неделями ранее Тигр отпраздновал семьдесят шестой день рождения. Пуанкаре долго дебатировал — как про себя, так и в кругу других политиков, — идти ли на подобный риск и призывать ли этого, как он выражался, «дьявола во плоти» на должность главы правительства. «Я вижу у Клемансо огромные недостатки, — пометил он в дневнике. — Непомерная гордость, непредсказуемость, фривольность. Но имею ли я право списать его со счетов, если под рукой нет больше никого, кто соответствовал бы требованиям момента?» Более того, Пуанкаре знал, что, если он не даст Клемансо сформировать правительство, этот «низвергатель министерств» снимет скальп еще с одного премьер-министра.

На следующий день после этой встречи передовица «Ом либр» вышла под заголовком «КЛЕМАНСО СОГЛАСИЛСЯ СФОРМИРОВАТЬ КАБИНЕТ». Как и предсказывал Моне, Клемансо ждало множество ловушек, но в данный момент даже самые ярые его ненавистники были согласны с этим назначением. Как говорилось в редакционной статье газеты «Круа» — с отсылкой к медицинскому образованию Клемансо, «состояние критическое, нужен энергичный врач. Чтобы помочь больному, придется прибегнуть к операции». Другая газета отмечала, что у нового правительства есть хотя бы одно ценное преимущество: Клемансо не развернет против него кампании.

Все сомнения в том, что Клемансо с должной твердостью возьмется за далеко не блестящие военные дела, рассеялись, когда он назначил самого себя на пост военного министра и 19 ноября в обращении к палате депутатов сформулировал свою политику в трех словах: «faire la guerre» («вести войну»). Через день он поклялся, что будет «вести войну, и ничего, кроме войны… Однажды повсюду, от Парижа до самой скромной деревушки, загремят крики приветствия нашим победным знаменам, поруганным и окрашенным кровью, политым слезами, разорванным снарядами, — дань павшим героям. В наших силах сделать так, чтобы этот день настал — самый прекрасный день в истории нашего народа».

В палате присутствовал один английский политик — Уинстон Черчилль, тогда — министр вооружений Великобритании; Клемансо в действии произвел на него очень сильное впечатление: «Он напоминал дикого зверя, который мечется по клетке, ворча и сверкая глазами… Франция приняла решение отомкнуть клетку и спустить тигра на своих врагов… Оскалившись и рыча, свирепый пожилой бесстрашный хищник приступил к действиям».

Может, Моне и переживал за политические баталии, в которые скоро предстояло вступить «старине Клемансо», но он прекрасно понимал, что новое назначение его друга — большое благо для Grande Décoration. Ведь когда Клемансо в прошлый раз сидел в кресле премьер-министра, осенью 1907 года он организовал покупку правительством одной из картин Моне с изображением Руанского собора; работа тут же была выставлена в Люксембургском музее. Кроме того, Моне наверняка вздохнул с облегчением, когда узнал, что, хотя Альбера Далимье и сняли с поста заместителя министра внутренних дел по делам искусств, Этьен Клемантель сохранил свою должность министра коммерции и промышленности.

Клемансо кинул клич «Война, и только война»; лозунгом Моне стало «Живопись, и только живопись». Ноябрьские фотографии показывают масштабы его тогдашней работы — если все эти произведения вывесить на одну стену, они займут метров тридцать. Причем в эту цифру не войдут многочисленные этюды, в том числе grandes études под два метра в ширину. Но Моне не останавливался на достигнутом. В 1918 году он отправил мадам Барильон письмо с просьбой «как можно скорее» прислать ему дюжину больших плоских кистей высшего качества, а также обозначил параметры холстов, которые нужно было доставить вместе с ними.

Масштабы амбиций Моне смог оценить художественный критик Франсуа Тьебо-Сиссон, который приехал в Живерни в теплый день начала 1918 года и несколько лет спустя описал этот визит. Моне начал с того, что назвал свой проект «серией общих впечатлений» от пруда с водяными лилиями, которые — так он скромно поведал Тьебо-Сиссону, — «пожалуй, не лишены интереса». Эти сдержанные заявления, как скоро убедился критик, шли вразрез с масштабами замысла. Моне раскрыл ему свой план: написать двенадцать больших полотен, восемь из них уже готовы, а остальные четыре «в процессе». Получается, что, по словам художника, у него уже было закончено восемь полотен размером два на четыре метра, — это, безусловно, подтверждают сделанные в ноябре 1917 года фотографии. Еще четыре картины тех же размеров находились на разных стадиях готовности. Соответственно, окончательное целое должно было занять пятьдесят метров по периметру выставочного зала — он по замыслу художника должен был иметь как минимум шестьдесят метров по окружности и почти двадцать метров в диаметре. Полотнами Моне можно было бы завесить половину такого большого помещения, как палата депутатов, вмещавшая шестьсот человек. Моне никогда не рассматривал ее как место для экспонирования своих работ, но эти масштабы подтверждают, что ему требовался либо огромный зал, либо отдельный музей. «Богатый еврей», возникший в воображении Клемансо несколько лет назад, теперь полностью отпал. Значит, надо было заполучить какое-то общественное здание.

Тьебо-Сиссон нашел Моне оживленным и в добром здравии, «с улыбкой на губах, бодрым блеском в глазах, а рукопожатие его было искренним и сердечным. Груз семидесяти восьми лет он нес с легкостью… единственным признаком возраста оказалась полностью седая борода». Критика поразил оптимизм, с которым Моне относился к своей задаче: ему представлялось, что он уже видит конец своим гаргантюанским трудам. «Через год, — сообщил он Тьебо-Сиссону, — я закончу эту работу так, как этого хочу, если только глаза не сыграют со мной злую шутку».

Глаза не сыграли, но в начале 1918 года Моне столкнулся с другими досадными затруднениями — их вызвала война. Не хватало рабочих рук, а значит, ему нелегко оказалось найти плотника, чтобы сделать большие подрамники для полотен. Когда подрамники были готовы, не сразу удалось привезти их в Живерни — из-за дефицита угля и вагонов поезда ходили все реже. А поскольку для гражданских лиц были введены ограничения, те редкие поезда, которые все-таки выходили на линию, отказывались перевозить крупные подрамники как в почтовых, так и в багажных вагонах. Хуже того, стали возникать сложности с масляными красками.

Причиной нехватки красок, возможно, стал новый тип маскировки, придуманный Гираном де Севола. На участке фронта в двадцать пять километров, от Рувруа до Буа-де-Лож, маскировщики недавно установили двести пятьдесят тысяч квадратных метров рафии (материала, похожего на солому) и сто тридцать тысяч квадратных метров раскрашенного холста: с их помощью скрывали дороги, каналы, аэродромы и окопы, — словом, они должны были вводить немцев в заблуждение. В июне 1917 года в маскировочной студии написали огромное полотно — оно было поднято над окопами в Мессене и должно было изображать триста бойцов, «вставших над бруствером». В то же время на Сене, неподалеку от Мезон-Лаффита, в пятнадцати километрах от настоящего города, стали строить «фальшивый Париж», с рисованными заводами и железнодорожными станциями и даже с копией Елисейских Полей, — все это делалось для того, чтобы отвлечь немецкие бомбардировщики от столицы. Клемантель лично подготовил доклад, в котором говорилось, что на нужды маскировки французской армии требуется ежемесячно по десять тысяч тонн джута.

Краска, холст, транспорт — во всем этом отчаянно нуждалась армия. Моне, разумеется, тоже работал для фронта. В январе он получил от Клемантеля письмо — тот предвкушал «демонстрацию всему миру Вашей великолепной военной работы. Надеюсь, что этой весной Вы будете и дальше постепенно приподнимать уголок завесы, являя миру чудеса, которыми пока могли восхищаться только Ваши друзья». Под «военной работой» (œuvre de guerre) министр явно имел в виду не «реймсский заказ», но Grande Décoration.

Так начался переход от Реймса к Grande Décoration. Прекрасные полотна с изображением водяных лилий и плакучих ив являлись «военной работой», поскольку создавались в военное время, однако они ничего не давали непосредственно фронту, да и начаты были еще до того, как прозвучал первый выстрел. Однако, похоже, что в начале 1918 года Клемантель рассматривал возможность использовать Grande Décoration, как и злосчастный «реймсский заказ», в качестве мощного пропагандистского оружия — ведь он возвестит о славе французской культуры. Посмотрев на эти многие метры расписанного полотна, он решил, причем не без оснований, что работа Моне близка к завершению и, вероятно, уже весной 1918 года можно будет представить ее публике. Должно быть, Клемантель имел в виду нечто подобное официальным визитам, которые высокие гости наносили в «Пантеон войны», пребывавший в процессе создания. Гигантская панорама на рю Университе стала чуть не обязательной остановкой для всех приезжавших в Париж делегаций. Кроме того, проводились экскурсии для заинтересованных частных лиц, так что панорама не сходила со страниц газет: высокие гости постоянно расхваливали «благородный и вдохновенный патриотизм» Каррье-Беллеза и его соратников.

Моне не стал разубеждать Клемантеля в том, что уже скоро можно будет увидеть готовую работу, а вот о поездках в Реймс больше не упоминал. Впрочем, использовать заказ для получения определенных привилегий он продолжал. К началу 1918 года очень выросли цены на уголь, кроме того, на него ввели жесткие нормы. Жандармам приходилось охранять Булонский лес, чтобы замерзающие парижане не рубили там деревья на дрова. Даже бывшая жена Клемансо Мэри, проживавшая теперь в Севре, вынуждена была отправить горничную на улицу на поиски щепок и мусора, чтобы пустить их на отопление. У Моне таких проблем не было. «Наконец получил уголь, — сообщал он Клемантелю в январе, — премного признателен».

Как писал один парижанин другому в начале 1918 года, «по всему городу выстраиваются очереди буквально за всем, даже за спичками и табаком». Многие выстаивали в очередях на морозе зазря. В подготовленном Клемантелем докладе говорится, что в начале 1918 года солдат, находящихся в окопах, удастся обеспечить двумя тысячами тонн табака в месяц, «но только при условии, что поставки гражданскому населению будут практически прекращены». Измаявшийся от недостатка никотина журналист из «Голуа» с юмором описывает свои отчаянные попытки достать в Париже пачку сигарет после «бессонной ночи, наполненной дикими галлюцинациями: пачка табака снова и снова вырывалась из моих жадных рук и таяла в воздухе». Он перепробовал множество лавок, в том числе и табачника на бульваре Пуассоньер, под дверью которого стояла, лелея последнюю надежду, целая толпа, но всюду ему давали один и тот же ответ: «Ничего не осталось».

Но был один гражданский человек, которому не приходилось томиться в очередях за сигаретами и выслушивать трагическое: «Ничего не осталось». Моне мог курить, сколько душе угодно, в своей хорошо протопленной мастерской. Он отправил Клемантелю благодарственное письмо за то, что тот «взял на себя труд» обеспечить его сигаретами. «Вы ведь прекрасно знаете, — писал он министру, — как я люблю курить».