Книга: Короли океана

Назад: Глава IX В которой на сцену выходят старые герои

Дальше: Глава XI О чем договорились Босуэлл и двое испанских буканьеров

Глава X

Ангельский лик среди легиона демонов

В те времена на Санто-Доминго рассказывали одну необыкновенную историю. Истории этой было уж лет пятнадцать. Со временем она обратилась в предание. Вот она во всей своей незамысловатой и жуткой простоте. Изменить же в ней хоть слово означало бы погрешить против истины.

Итак, мы взяли этот рассказ из покрытого пылью, наполовину источенного червями фолианта, почерпнув из него главные события нашего повествования.

Год 1659 запечатлелся в памяти моряков и обитателей американских колоний как самый зловещий.

Что верно, то верно, в тот роковой год материковое побережье от мыса Рей, на краю Ньюфаундленда, до мыса Сан-Роки, на берегах Натала, и все острова, столь причудливо разбросанные в этой части Атлантики и при входе в Мексиканский залив, то есть на протяжении многих тысяч морских миль, опустошались шквалами, бурями, ураганами, наводнениями и циклонами – не считая извержений вулканов и землетрясений, будто в дополнение к означенным страшным бедствиям, погубившим тысячи людей, – которые сровняли с землей цветущие города и нанесли везде и всюду невосполнимый ущерб.

Природные напасти, против которых бессильны любые средства защиты, посеяли суеверный страх среди многострадального местного населения, потерявшего все безвозвратно и изрядно поредевшего. Беды человеческие были столь невыносимы, что люди лишились всякой надежды; им недоставало сил жить дальше, и они блуждали, точно неприкаянные дикие звери, без цели и помыслов, среди неприглядных руин своих жилищ.

Как раз весной того года ураганы свирепствовали с невиданной дотоле силой по всему американскому побережью, и особенно на островах.

Месяца полтора бури едва ли не беспрерывно обрушивались с таким неистовством, что иные низкие острова почти полностью ушли под воду.

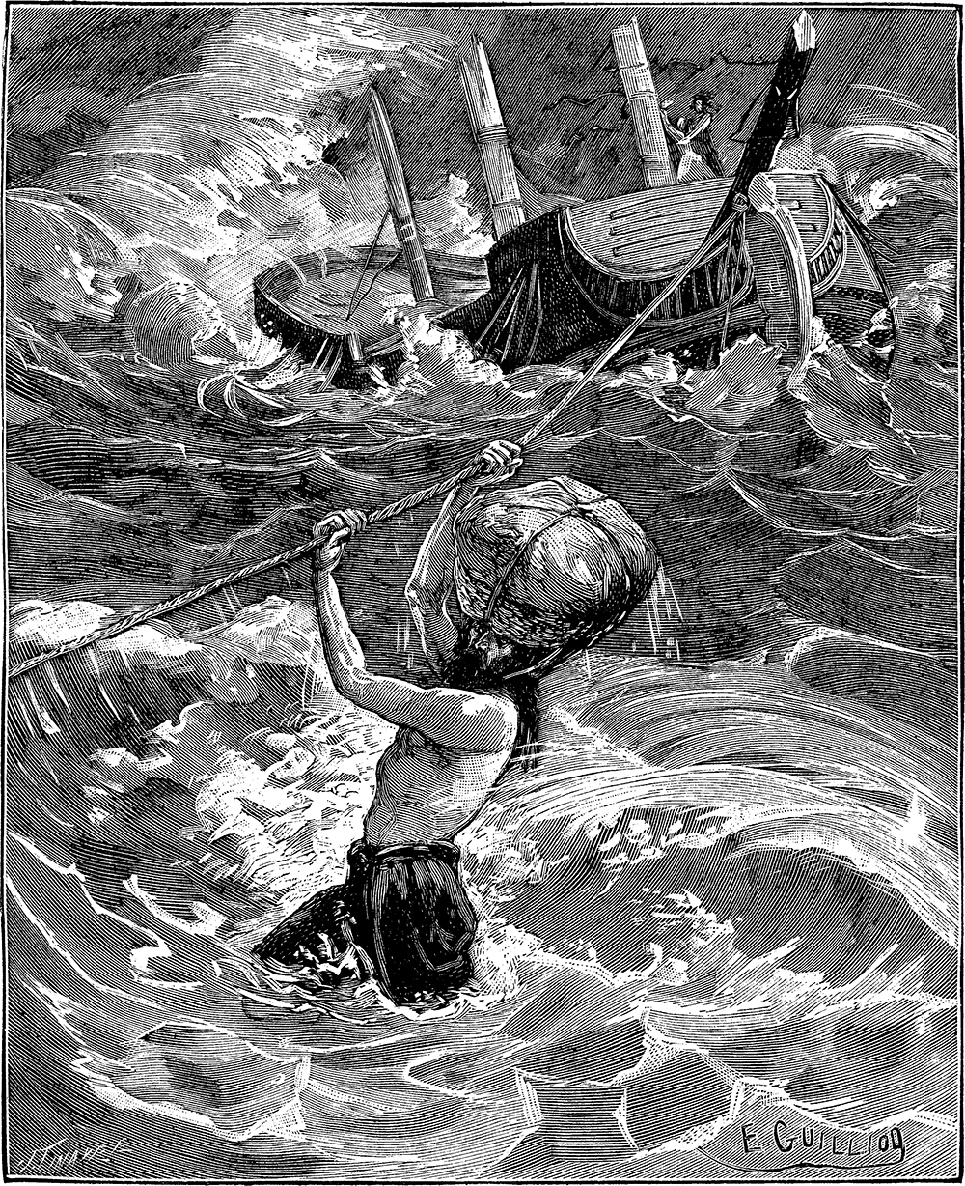

Пять дней кряду ужасающий ураган терзал остров Санто-Доминго, с яростью вгрызаясь в его берега; циклон метался над саваннами, круша и переворачивая вверх дном все подряд; дома и хижины обращались в пыль; вековые деревья, вырванные с корнем, точно жалкие тростинки, рассеивались по всей округе; из таинственных горных недр доносился утробный гул, сливавшийся с оглушительными громовыми раскатами; убеленные пеной валы высотой с горы накатывали с ошеломляющей быстротой, разбиваясь о берег со страшным ревом, подобным грохоту пушечной батареи, а после откатывали назад, увлекая за собой все, что было у них на пути; суда, унесенные безжалостными волнами, потом приносило обратно, и они с неслыханным грохотом разбивались в щепки о прибрежные скалы.

Тут и там посреди развалин жилищ, перебитой мебели всех сортов и вырванных с корнем деревьев валялись мертвые человеческие тела и трупы домашней скотины.

Везде и всюду царило опустошение; люди, потрясенные столь великим бедствием и бежавшие высоко в горы с жалкими пожитками, которые им удалось спасти, наблюдали, охваченные душераздирающей мукой, за разгулом грозной стихии, чинившей чудовищное разорение. Одни молились, другие богохульствовали, с угрозой воздевая кулаки к небу; но большей частью спасшиеся, скорчившись на земле, понуро и отрешенно озирались по сторонам с безрассудным покорством, не видя и не слыша ничего, пребывая в полной подавленности.

В ночь со 2 на 3 мая ураган, казалось, ослаб.

Третьего числа поутру среди воцарившейся относительной тишины сквозь облачную пелену все же проглянуло солнце.

Между тем было душно и пасмурно; низкие-низкие тучи, окаймленные широкими желтыми полосами, неслись по небу с быстротой обращенного в бегство войска; зной стоял удушающий, порывами налетал заунывно свистящий ветер. И вдруг разверзлись хляби небесные, разогнав удушливую пелену, – и шум хлынувшего на землю ливня смешался с воем урагана, набравшего новую силу; солнце снова затянулось мрачной пеленой, и настала тьма египетская: не видно было ни зги – только струи воды мерцали, хлестая по вспенившейся поверхности моря и затопленным равнинам.

Шквал, более сильный, чем все предыдущие, разогнал тучи – и снова стало светло; тогда люди, те, кто не совсем обезумел от ужаса и не стал безучастен к происходящему вокруг, в один голос возопили от ужаса.

Они заметили прекрасный корабль водоизмещением не меньше восьмисот тонн, без мачт, с голой верхней палубой, точно у неуправляемого плашкоута; его несло с быстротой скаковой лошади прямиком к узкому проходу в Ламантиновую бухту.

Этот корабль, потерявший способность управляться, лишенный руля, дрейфовал по воле подводных течений, с неумолимой силой увлекавших его к проходу в бухту, на скалы, при первом же ударе о которые его неминуемо разнесло бы в щепки.

Гибель красавца-корабля, увы, была неизбежна, принимая в расчет его плачевное состояние, – никакая человеческая сила, хотя ураган поутих и море успокоилось, не смогла бы отворотить угрожавшую ему ужасную гибель, навстречу которой он мчался со все возрастающей скоростью.

Очевидцам, в тревоге собравшимся на берегу, стало ясно, что на борту неизвестного корабля никто не пытался бороться с бурей и выровнять ход судна так, чтобы выбросить его на прибрежный песок и не дать ему разбиться о скалы, чьи грозные, увенчанные пеной гребни теснились справа и слева от прохода.

И тут с островитянами произошла разительная перемена: опасность, грозившая злополучному кораблю, заставила их почти забыть о не менее страшной беде, угрожавшей им самим.

Человек не бывает совсем хорошим или совсем плохим; вместе люди становятся лучше, ибо человечество в целом никогда не утрачивает чувства справедливости. Поселенцы решили во что бы то ни стало помочь обреченному кораблю, однако, к великому сожалению, им недоставало нужных средств – они могли только страстно, но тщетно желать, чтобы счастливый случай оградил его от крушения.

И вот уже бедный корабль являл собой, что называется, лишь жалкий остов, гонимый по воле волн; ход его говорил сам за себя: вода заливала его трюм через пробоины над ватерлинией – он то кружил волчком, то тянулся лагом, то шел кормой вперед, давая при этом такой крен попеременно на правый и левый борт, что казалось – он вот-вот опрокинется; иной же раз он так глубоко зарывался в волны носом или кормой, что создавалось впечатление, будто он пошел ко дну, но ничуть не бывало: он всякий раз взмывал ввысь, как пришпоренный конь, и, набрав бешеную скорость, снова и снова устремлялся вперед, все ближе к берегу – вернее, скалам, от которых его уже отделяло всего лишь расстояние пушечного выстрела и куда его несло с неотвратимой силой.

На борту корабля так и не появилось ни души.

Команду либо смыло за борт, либо она попросту покинула судно; впрочем, последнее предположение представлялось наименее вероятным, нежели первое, в пользу чего свидетельствовала и мощь разыгравшейся стихии: любая шлюпка не удержалась бы безнаказанно и пяти минут на гребнях таких могучих волн – ее неминуемо разбило бы о борт корабля либо она пошла бы ко дну, едва отвалив от него.

Между тем положение судна становилось все более критическим и отчаянным: теперь уже несколько морских саженей отделяло его от скал, где ему было суждено найти свою погибель.

И тут вдруг из кормового люка судна возникли двое – и вслед за тем оказались на верхней палубе.

Собравшейся на берегу толпе было их отлично видно. То были мужчина и женщина, а точнее, девушка. Ей, похоже, не было и восемнадцати, и, несмотря на мертвенную бледность лица, она казалась восхитительно красивой. Мужчина тоже был молод и красив: богатый костюм на нем говорил о том, что принадлежал он к высшему сословию.

Заметив две человеческие фигуры, скорее передвигавшиеся ползком, чем шагом, по ходившей ходуном палубе, на которой им удавалось удерживаться ценой неимоверных усилий, толпа взорвалась криками ужаса и жалости.

Те двое, мало того что цеплялись друг за друга, еще и умудрялись как-то удерживать легкую корзину. Добравшись с грехом пополам до брашпиля, от которого осталась одна лишь голая тумба, парень с девушкой поднялись на ноги, отчаянно припали к тумбе и, воздев над головами корзину, показали ее толпе. Парень что-то крикнул, но, невзирая на близость к берегу, из-за рева ветра слов было не разобрать; девушка сложила руки в мольбе, словно взывая к состраданию очевидцев этой душераздирающей сцены.

Люди на берегу разглядели в корзине младенца – крохотное годовалое розово-беленькое тельце.

Всех тут же охватила тревога и жалость. Несчастный отец, очевидно, взывал о помощи своему чаду – о том свидетельствовали его отчаянные жестикуляции, искаженное в тревожной муке лицо, а также плач девушки.

Но что поделать? Как прийти на выручку несчастным? Броситься в море? Да ведь это означало почти верную смерть, и без всякой надежды на спасение бедного младенца.

Вот уже корабль почти достиг скал; еще несколько мгновений – и неужто все, конец?

Вдруг из толпы, распихивая всех, кто стоял у него на пути, вырвался какой-то малый крепкого сложения, обнаженный по пояс.

– Клянусь честью бретонца! – воскликнул он. – Неужели мы позволим погибнуть этому ангелу божьему, даже не попытавшись его спасти? – И, повернувшись в сторону корабля, крикнул таким зычным голосом, что терпящие кораблекрушение просто не могли его не услышать: – Держитесь! Я иду!

– Держитесь! – подхватили его подручные. – Дэникан спасет ребенка!

Дэникан, с такой непосредственностью решивший попытать удачу в этом безнадежном деле по спасению младенца, слыл на острове лучшим пловцом; народ не раз видел, какие чудеса выделывал он, когда плавал. Как будто вода была его родной стихией.

Не теряя ни мгновения, отважный пловец обвязался вокруг пояса длинным, исключительно крепким и надежным линем; затем, передав свободный его конец зрителям, которые догадались о его намерениях и, не долго думая, схватились за линь, он вдохновенно перекрестился, решительно направился к песчаной отмели и кинулся в громадную волну – она подхватила его, с грохотом обрушилась на берег, а потом с невероятной скоростью устремилась назад.

Две или три минуты – целую вечность в подобных условиях – свидетели этого небывалого поступка с замеревшим от страха сердцем силились разглядеть храброго буканьера. Казалось, он сгинул навсегда, но вскоре они заметили его голову, мелькавшую светлым пятном среди пенных волн; он изо всех сил плыл к кораблю и уже находился в нескольких саженях от него.

Крик радости сорвался с онемевших уст очевидцев, и тут он перерос во всеобщий восторженный возглас: люди увидели, как неустрашимый Дэникан, наскоро перебросившись короткими словами с терпящими кораблекрушение, повернул обратно к берегу с закрепленной на голове корзиной, покрытой сверху брезентом, чтобы уберечь младенца от волн и брызг.

Спаситель, явив пример несравненной смелости, благополучно справился со своей задачей лишь отчасти – он должен был еще вернуться назад, притом что ему по-прежнему угрожали огромная опасность и верная смерть.

Дэникан был человеком рассудительным, а главное – находчивым: он отвязал конец линя, обмотанный у него вокруг пояса, и намертво закрепил его на корабле, и как только линь, натянувшись втугую, показался над волнами, наш храбрец ухватился за него обеими руками и подтянулся вверх, почти встав стоймя; и так, перебирая руками, он в этой величественной позе стал продвигаться в сторону берега. Иной раз волны захлестывали его с головой, но Дэникан не ослаблял хватки, невзирая на страшные удары, которые обрушивались на него со всех сторон; вода жгла ему глаза, слепила его, хлестала плетьми по голому телу – он же не обращал на это никакого внимания. Таким образом мало-помалу Дэникан наконец достиг берега, где зрители, завороженные беспримерным мужеством и хладнокровием буканьера, подхватили его, почти обессиленного, на руки.

Ребенок был спасен!

Те двое, что так и остались на корабле, тревожными взглядами провожали пловца, продвигавшегося обратно к берегу; увидев, как он добрался до него, они воскликнули от радости и кинулись друг другу в объятия. Но уже в следующий миг они в ужасе отпрянули друг от друга: корабль наскочил на подводные скалы – за страшным ударом последовал оглушительный скрежет, и вода с глухим зловещим воем шальным потоком устремилась в трюм.

Двое молодых людей как будто обмолвились меж собой короткими словами и еще раз обнялись, словно прощаясь навеки; следом за тем в руке парня блеснул кинжал – и в мгновение ока пронзил шею девушки; она содрогнулась всем телом, опустила голову, похожую на белесое пятно, на плечо своего убийцы и устремила на него, прямо в лицо, последний взгляд, полный любви и выстраданной радости; кинжал сверкнул еще раз – и окровавленный клинок вошел по самую рукоятку парню в грудь.

С минуту он стоял совершенно прямо и неподвижно, обратив взор к небу, потом опустил голову, поцеловал в последний раз бледное чело своей спутницы, с неимоверным усилием поднял ее на руки, решительно шагнул на край кормы судна – и бросился вместе с бесценным своим грузом в пучину. Так они и канули на пару в клокочущие волны – навсегда.

В тот же миг чудовищная волна накрыла корабль, он содрогнулся всем корпусом от носа до кормы – послышался зловещий скрежет; тщетно перепуганные наблюдатели пытались разглядеть судно: оно исчезло, разбившись вдребезги о скалы, и лишь поодаль от них волны терзали редкие доски – жалкие обломки, что только и остались на плаву от прежнего красавца-корабля, чье имя было тайной.

Прошли годы – время поглотило воспоминания о той горькой беде, и она была напрочь забыта, по крайней мере так казалось.

Дэникан не пожелал расстаться с ребенком, которого спас благодаря чуду; он взял его к себе и возлюбил как собственное чадо. Человеку свойственно крепче привязываться к другому человеку той помощью, которую он ему оказывает, нежели той, которую от него получает. Нелюдимый буканьер, своего рода дикий зверь, привыкший жить затворником, испытывал несказанное счастье, когда после очередной кровопролитной экспедиции против испанцев или трудной охоты на буйволов в саваннах его по возвращении домой встречал чистый, звонкий смех очаровательной девчушки – мы забыли упомянуть эту важную подробность: младенец, спасенный буканьером, был девочкой. Дэникан раскрывал ей свои объятия, и она, счастливая, бросалась к нему, покрывая его по-детски добрыми поцелуями, всю теплоту коих ни с чем не сравнить, и называя: «Папочка!»

Майская Фиалка, как окрестил Дэникан девочку в память о ее спасении, верила, что она и вправду приходится буканьеру родной дочерью… И отчего только у нее отняли эту веру? Ведь никто же того не хотел, – впрочем, большинство очевидцев ее чудесного спасения уже отошли в мир иной, другие разлетелись кто куда, а те, кто остался на Санто-Доминго, все еще помня то спасение, подробности его позабыли.

Первые три-четыре года Береговой брат лишь с некоторым смущением принимал детские ласки Майской Фиалки – она звала его отцом, и ее нежнейший голосок приводил его в восхищение. Почему она называла его так, не смог бы сказать никто, кроме него самого, но эту тайну он хранил глубоко в своем сердце.

Пленительное чувство восхищения, а вернее, смущения, которое он испытывал при виде девочки, стало до того сильным, что он решил от него избавиться.

Дэникан удалился в Лощину, где устроил себе букан; он охотился вместе со своим работником на диких буйволов и кабанов. На расстоянии в несколько ружейных выстрелов от становища буканьера проживало под надежной, и зачастую небесполезной, защитой флибустьеров племя карибов, вождь которых был прямым потомком древнейшего и могущественнейшего рода касиков – этого многострадального народа, практически истребленного кровожадными испанцами; уцелевшие же несколько племен карибов пришли искать убежища у буканьеров, и те, невзирая на жестокий нрав, который им приписывали, приняли несчастных индейцев как родных братьев и обошлись с ними как с таковыми.

Наш славный буканьер был тесно связан со своими соседями-индейцами: он обменивался с ними товарами и даже взаимопомощью. Буканьер глубоко уважал Горящего Глаза, вождя племени; как-то раз он даже излечил его от серьезной раны, когда на него напал дикий кабан.

Дэникан не колебался; однажды вечером он объявился на пороге ажупы с приемной дочкой на руках и в двух словах объяснил, что, будучи вынужден уйти в море, вероятно надолго, не знает, кому еще доверить свою девочку, и потому принес ее к индейцам.

– Хорошо! – ответствовал Горящий Глаз, принимая на руки и по-отечески целуя девочку, которой на ту пору едва исполнилось четыре годика. – Отныне дочь моего брата – моя дочь; ажупа большая – найдется место и для нее. Брат мой может идти со спокойной душой; карибы – братья «длинным ружьям», гавачо не посмеют близко подойти к ажупе.

На том они и сговорились.

Буканьер прижал ребенка к своей груди, поцеловал в полные слез глазки и ушел.

Его не было долго.

Дэникан участвовал во всех морских походах и всякий раз, возвратясь на Санто-Доминго, навещал своих друзей-карибов, обнимал с восторгом девочку, которая расцветала и набиралась сил с быстротой вольной былинки, становясь восхитительно прелестной. Засим, проведя несколько счастливых часов подле этого удивительного созданья, которое было ему дороже прежнего, он отправлялся на поиски новых приключений и новых же опасностей.

Так продолжалось лет десять. Майская Фиалка повзрослела, достигнув апогея своей красоты: девочка превратилась в девушку – бутон распустился прекрасным цветком. А Горящий Глаз меж тем старел и уже не мог служить достаточно крепкой защитой девушке в ее возрасте. Он вынужден был объяснить все буканьеру – тот принял его доводы и решил забрать ребенка обратно к себе.

И тут возникла, вернее, обнаружилась очередная трудность.

Жизнь нашего буканьера за те десять лет, что прожил он бирюком, осложнилась со всех точек зрения, став отнюдь не самой образцовой: в общем, если говорить начистоту, Дэникан за это время превратился в грозного разбойника и погряз в самых гнусных пороках – в его сердце не осталось ни единого доброго чувства, кроме разве что поистине отеческой любви к своей приемной дочери.

У бравого Берегового брата не осталось за душой ни гроша; ему пришлось продать все, вплоть до пожитков, чтобы покрыть расходы на обустройство своей питомицы у себя в доме, по крайней мере на первое время; к счастью, ему в голову пришла отчаянная мысль рискнуть – поставить на карту кругленькую сумму, вырученную с продажи своего скарба.

И он выиграл. Другой вышел бы из игры, унося с собой выигрыш; наш же буканьер не стал этого делать, – напротив, он продолжал играть, и ему, как ни удивительно, фартило, притом так, что он подчистую обыграл своего противника, и тому ничего не оставалось, как выйти из игры в одном исподнем, потому как все его деньги, около тридцати тысяч пиастров, отошли к Дэникану вместе с домом, двумя работниками, тремя гончими и даже платьем.

Спустя час тот несчастный буканьер застрелился, но его беда ничуть не омрачила радости нашего Берегового брата: ведь отныне он сделался богат – до всего же остального ему не было никакого дела.

Ничтоже сумняшеся, он обосновался в новых владениях, обустроил там все на свой лад, дополнив обстановку всем необходимым. Но, поскольку дурные наклонности преобладали в нем, как никогда прежде, вплоть до того, что он даже утратил моральный облик, его милое жилище со временем превратилось в самый заурядный притон. Но Дэникан при этом ни на миг не задумывался о невинном существе, которое собирался ввести в этот ад и таким образом обречь его на созерцание самых отвратительных, бесчестных и порочных деяний, сопровождавшихся ужасающими оргиями.

Но Бог не оставляет ни одно из своих созданий. Берег он и девушку, ограждая ее от всякой скверны, с какой ей волей-неволей приходилось сталкиваться изо дня в день.

Майской Фиалке, когда наш буканьер забрал ее у карибов, чьим заботам перепоручил на долгие годы, исполнилось пятнадцать лет. Она стала высокой, ладно сложенной, стройной, изящной и гибкой, как тростинка; ножка и ручка у нее были совсем маленькие; в поступи ее и осанке угадывались величие и благородство, премного удивлявшие всех, кто видел ее впервые; ее светло-янтарного цвета волосы, невероятно длинные и пышные, крупными локонами ниспадали ей до пояса; ее светло-голубые, ясные глаза, почти всегда устремленные вдаль, излучали взгляд непостижимый, таинственный и загадочный, не поддающийся точному определению; ее крохотный, восхитительно очерченный ротик неизменно хранил на чуть приоткрытых губах нежную, задумчивую улыбку; ее перламутрово-белая кожа отличалась такой прозрачностью, что через нее, словно сквозь облако, проглядывала тончайшая сеточка вен.

Девушка была обворожительно прекрасна; и красота ее несла на себе печать непередаваемой первозданности, сохранившейся, очевидно, как след почти дикого существования, которое она вела и продолжала вести беспрепятственно и бесконтрольно даже после того, как приемный отец снова взял ее к себе.

Почти все дни напролет проводила она в одиночестве, блуждая по окрестным чащам и саваннам, мечтая под сенью густой листвы, собирая цветы по берегам речушек и сплетая из них венки с гирляндами, которые потом возлагала себе на голову или вплетала в волосы.

Это пленительное существо очаровывало всех, кто бы к ней ни приближался, будь то человек или зверь. Во время долгих ее скитаний птицы, казалось, с радостью слетались к ней со всех уголков леса; они кружили над ее головой, садились ей на плечи и чуть ли не на грудь, а пчелы резвились, путаясь в ее волосах, облепляя руки и жужжа у самых губ. Звери, даже самые кровожадные, те, чей инстинкт заставлял их нападать на человека, при ее приближении вдруг становились кроткими, смиряя свой свирепый норов. Они узнавали благозвучный тембр ее голоса и, вопреки всему, покорялись малейшему ее жесту, единому слову. Она как будто понимала их язык и общалась с ними; нередко, сидя на лужайке близ безымянного ручья в окружении всех своих друзей – птиц и четвероногих, улегшихся вокруг нее, порхающих над ее головой или рассевшихся по веткам соседнего деревца, она долгими часами вела с ними разговоры, как сама рассказывала со свойственным ей простодушием.

Потом, едва солнце начинало клониться к закату, девушка неспешно, с печатью задумчивости на челе возвращалась обратно, сопровождаемая почти до самого дома ватагой своих пернатых и прочих друзей, с которыми провела весь день.

Так и жила Майская Фиалка в своем таинственном уединении, всечасно погруженная в самое себя, безразличная ко всему, что происходит вокруг, словно ничего не замечая и не слыша, а лишь мечтая о своем, оставаясь равнодушной к окружающему миру, который ей не хотелось постигать и к которому она питала неодолимое отвращение. Рассеянный взгляд больших глаз девушки с неохотой обращался на тех, кто ее о чем-то расспрашивал; она тут же безответно опускала голову, а если что и отвечала, то скорее самой себе, чем заговорившему с нею, оставляя его в полном недоумении. Только детишки малые и разделяли ее любовь вместе со зверьем, только им и дарила она свое благорасположение; она сама разыскивала их, оделяла ласками и с удовольствием болтала с ними о том о сем.

«Это сама невинность!» – поговаривали меж собой буканьеры с тайной жалостью в сердце.

Эти грубые натуры разом смягчались перед ее душевной чистотой и простосердечной непосредственностью. Все любили и уважали девушку; все в глубине души испытывали к ней чувство таинственного благоговения, свойственное человеку в отношении тех, кого Господь будто бы вверил их особому попечению, лишив их способности мыслить так, как это свойственно толпе, и обрек почти на всю жизнь радоваться тому и печалиться, нисколько, впрочем, того не сознавая, а живя лишь помыслами, обращенными, вопреки их воле, в вечность.

Так Майская Фиалка стала любимицей этих жестокосердных людей; их только что не отеческие заботы поистине не знали границ; незримые стражи беспрерывно блюли ее безопасность – поэтому она могла, не пряча своей красоты, гулять, где ей заблагорассудится, во всякое время дня и ночи под надежной защитой, не боясь ни малейшего оскорбления. И горе было тому, кто посмел бы обойтись непочтительно с нею: за свою неучтивость ему пришлось бы поплатиться жизнью.

Буканьеры, народ большей частью невежественный и, главное, суеверный, вообразили себе, будто это невинное дитя, ниспосланное в их жестокий мир самим Провидением, обещало им удачу. Повстречаться с девушкой, обмолвиться с нею хоть словом уже само по себе было верным залогом успеха в предстоящих походах; а упрек, слетевший с ее уст, заставлял их призадуматься и, как следствие, измениться к лучшему; одним словом – Дева Цветов, как они с любовью величали ее, невольно стала истинной Покровительницей великого флибустьерского братства; у нее насчитывалось столько же ревностных поклонников и преданных защитников, сколько братьев ходило по Большой земле.

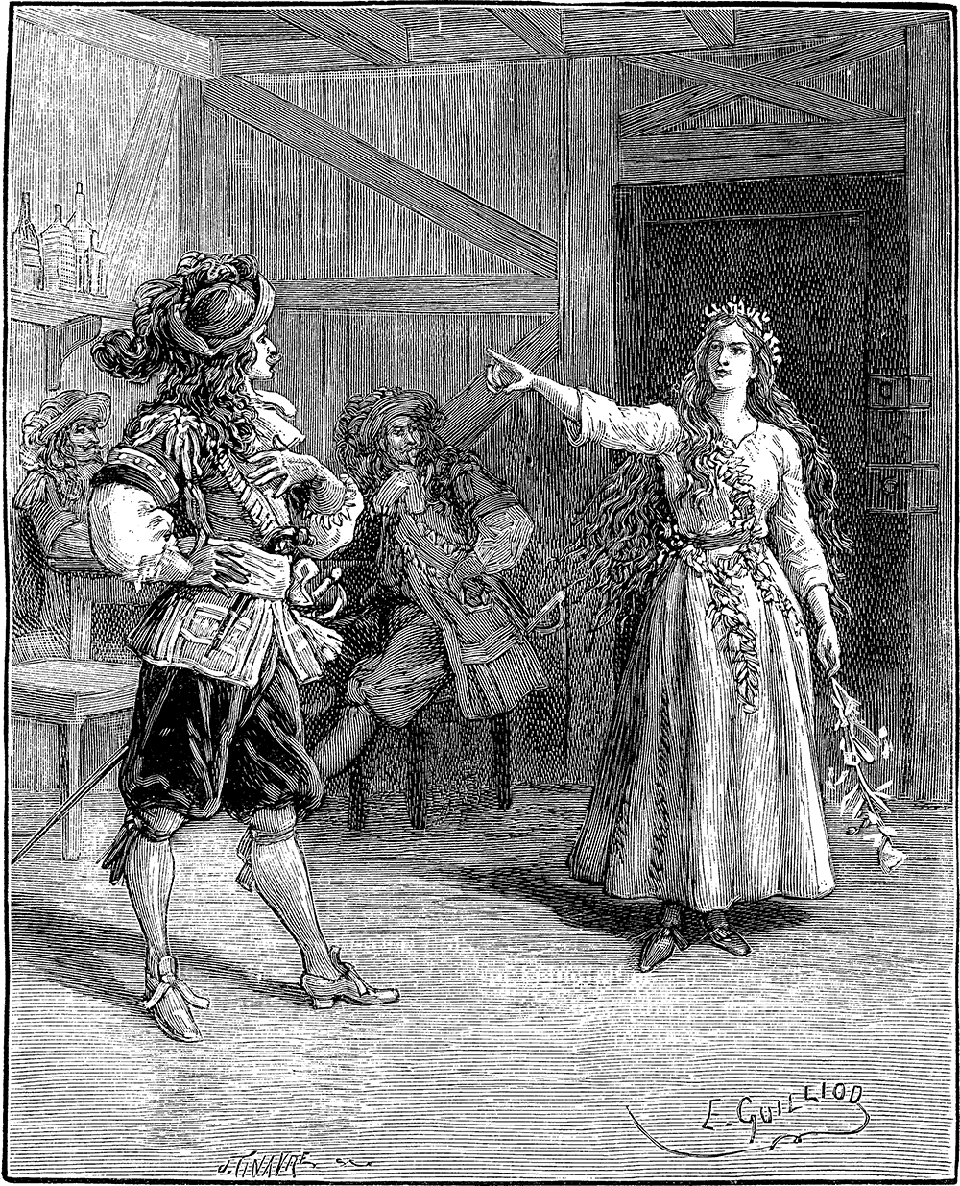

Такой вот была девушка, приоткрывшая дверь в гостиную и нежданно представшая перед очарованными взорами флибустьеров, собравшихся на тайную сходку.

Они втроем встали, сняли шляпы, обмахнув длиннющими перьями пол, и почтительно поклонились девушке.

Та ответила им безмолвным реверансом и собралась было быстро пройти через гостиную к другой двери – на лестницу, что вела к ее спальне, как вдруг Босуэлл вышел вперед и приветствовал ее с не меньшим почтением, чем в первый раз.

– Добрый тебе вечер, Майская Фиалка, – мягко обратился он к ней.

Девушка замерла в нерешительности.

– Отчего отвергаешь добрые пожелания на сон грядущий, милое дитя? – продолжал буканьер.

Девушка чуть заметно качнула головой, на лице у нее обозначилось выражение печали, и она обвела комнату задумчивым взглядом.

– Добрые пожелания от злых людей претят Господу, – почти шепотом промолвила она.

– Что ты говоришь, дитя? – вздрогнув, продолжал допытываться буканьер. – Неужели я такой уж злой? И враг тебе?

– У меня, бедной девушки, нет врагов, – покачав головой, отвечала она. – Дай пройти, капитан Босуэлл, я еще не успела помолиться.

Девушка сделала шаг, чтобы уйти прочь, но тут же остановилась.

– Берегись, капитан Босуэлл! – сказала она. – Бог не любит кровожадных. Ты пришел в этот дом с коварными помыслами. Бог все видит. И накажет тебя!

И, оставив троих мужчин, ошеломленных ее зловещим пророчеством, девушка легко, как птица, выпорхнула из комнаты и исчезла. Захлопнувшаяся за нею дверь дала буканьерам знать, что они снова остались одни.

– Дьявол! – воскликнул Онцилла. – Ну и отчаянная же девка! Неужто не боится бросаться такими словами?..

– Она ничего не боится и никого – ни меня, ни кого другого, – проговорил Босуэлл, вскидывая голову.

– Да кто она такая? – с усмешкой вопросил Кеклик. – И по какому праву смеет?..

– Хватит об этом, господа! – резко оборвал его Босуэлл. – Вы без году неделя на Санто-Доминго, сразу видно, иначе не стали бы называть эту девушку так, как только что назвали. Майская Фиалка, или Дева Цветов, имеет право говорить все что угодно. Прогневить ее – значит навлечь погибель на свою голову: ее здесь защищают все и каждый. Я и сам ради нее прикончу всякого, кто посмеет обидеть ее. Так что повторяю, хватит об этом. Давайте, с вашего позволения, вернемся к делам, послужившим причиной нашей встречи. Время наше дорого – не будем же терять его попусту.

– Ладно, как скажете, сударь.

И они втроем вернулись к столу.

Босуэлл наполнил свой стакан, осушил одним махом и кивнул, обращаясь сразу к обоим чужакам.

– Не мне, а вам держать слово, господа, – сказал он, – поскольку это вы искали меня и вызвали сюда. А посему соблаговолите объясниться без лишних проволочек.

Назад: Глава IX В которой на сцену выходят старые герои

Дальше: Глава XI О чем договорились Босуэлл и двое испанских буканьеров