Книга: Короли океана

Назад: Глава VII Что Береговые братья называли братством и что это собой представляло

Дальше: Глава IX В которой на сцену выходят старые герои

Глава VIII

Подробности из прошлого герцога де Ла Торре и его семьи

Хотя герцог де Ла Торре и сыграл определенную роль в нашей истории, значимость, которую вскоре должен обрести этот герой, заставляет нас познакомить с ним читателя поближе. Прежде всего, нам придется объяснить, благодаря какому стечению обстоятельств он, кастильянский вельможа, вице-король Перу, в то самое время, когда Франция объявила войну Испании, был вынужден по срочному приказу господина Кольбера сесть вместе с семьей на судно Вест-Индской компании «Петух» вместо фрегата «Пор-Эпик», столь любезно предоставленное в его распоряжение всемогущим министром короля Людовика XIV.

Род герцогов де Ла Торре, бесспорно, принадлежал к числу самых благородных в Испании. История его восходит к незапамятным временам зарождения испанской монархии. В числе сподвижников Пелайо, скрывавшихся в пещерах Ковадонги и вышедших с ним на свет божий в 718 году, дабы одержать победу над маврами в знаменитой битве, после которой астурийцы избрали его своим королем, значился некий дон Блаз де Саласар-и-Фонсека, великан, наделенный недюжинной силой, – он-то и отличился в упомянутом сражении и снискал себе славу несокрушимого губителя мавров, защищая будущего короля Пелайо, коего он не оставлял на поле брани ни на миг.

Так вот, этот самый дон Блаз Саласар, ставший позднее графом Медина-дель-Кампо, и был родоначальником благородного семейства герцогов де Ла Торре.

Сей именитый род, влияние коего только упрочивалось при королях, в дальнейшем сменявших друг друга на испанском престоле, – ибо отпрыски его продолжали неизменно оказывать неоценимые услуги своим монархам – гордился белизной и свежестью своей кожи и особенно светло-русым цветом своих волос, что роднило его с Гусманами и некоторыми другими семьями первых испанских грандов, свидетельствуя о чистоте его древнего происхождения, не замутненной примесями чужих кровей.

При Филиппе IV, во время борьбы австрийского двора против кардинала Ришелье, герцог де Ла Торре, отец героя нашей истории, был ошибочно причислен к зачинщикам Каталонской смуты, в которой между тем он не принимал никакого участия, и обвинен в государственной измене.

Герцог де Ла Торре, зная, что это обвинение выдвинул против него Оливарес, его смертельный враг и всемогущий министр безвольного Филиппа IV, из осторожности счел благоразумным, невзирая на свою безусловную невиновность, не сдаваться в руки врагам; и, поскольку его замок стоял неподалеку от французской границы, он не колеблясь переправился через нее, забрав с собой все состояние, какое только мог спасти. Несколько дней герцог провел в Перпиньяне, дожидаясь герцогиню и их сына, которые вскоре нагнали его; и вслед за тем он прибыл в Версаль, где ему оказали самый радушный и почетный прием.

Но герцог, невзирая на сделанные ему выгодные предложения, неизменно отстранялся от них, ибо не желал причинять вред родине в угоду своим врагам. Такое отношение в конце концов принесло плоды. Спустя несколько лет, уже при Карле II, благодаря влиянию, коим пользовался дон Хуан Австрийский, сводный брат короля, герцога наконец признали невиновным. Он вернулся в Испанию и был восстановлен во всех правах и привилегиях.

А за семь или восемь лет до того счастливого события герцог женил своего сына, графа Медина-дель-Кампо, на юной сироте, несказанно богатой родственнице первых родов Франции. То было время несовершеннолетия Людовика XIV.

Доктор Гено, врач кардинала Мазарини и королевы-матери, регентши королевства, по смерти графини де Манфреди-Лабом был назначен опекуном ее дочери, тем более что она появилась на свет у него на глазах и он питал к ней поистине отеческие чувства. Королева с кардиналом проявляли живейший интерес к судьбе Санции, благо она отличалась восхитительной красотой и ангельским характером.

Граф Медина-дель-Кампо влюбился в юную девицу с первого же взгляда. Со своей стороны, и Санция как будто не оставалась к нему равнодушной. Ко всему прочему заметим, положение герцога де Ла Торре в то время было довольно шатким. На его имущество, размещавшееся целиком в Испании, был наложен запрет, и он перестал получать с него доходы. Герцог был принужден жить лишь на то, что сумел вывезти с собой при бегстве, однако средства его были весьма ограниченны, тем более что он, хоть и мог с легкостью и сколько угодно брать взаймы у многочисленных своих друзей, был слишком горд, чтобы получать ссуды, которые не имел бы возможности потом с уверенностью погасить: необходимость поддерживать достойное положение только усугубляла тяготы его и без того жалкого существования.

Вот почему герцог с огромной радостью принял предложение, которое сама королева сделала ему как-то вечером за игральным столом у Мазарини. А любовь его сына к мадемуазель де Манфреди-Лабом, в довершение всего, склонила его к согласию на их союз, поскольку он убедил себя, что его решение продиктовано не низменными интересами, а желанием осчастливить своего сына.

Королева хотела взять на себя все свадебные расходы; самое же бракосочетание с большой пышностью состоялось в кафедральном соборе Парижской Богоматери, где присутствовали все представители высочайшей французской знати.

Сей союз, заключенный, что называется, на небесах, много лет оставался бесплодным, к вящему огорчению герцога де Ла Торре; его отчаяние усугублялось еще и тем, что госпожа Медина-дель-Кампо после нескольких неудачных беременностей в конце концов родила дочь, нареченную при рождении Виолентой. А герцог-то ждал внука – продолжателя своего рода.

В 1661 году, когда Месье женился на Генриетте Английской, графиню Медина-дель-Кампо назначили фрейлиной Мадам.

Спустя пять лет герцог де Ла Торре отправился в Испанию, где его к тому времени уже помиловали. Старому вельможе, однако, больше не было суждено снова увидеть Францию. Он почил в бозе через два года после возвращения в свой дворец де ла Калле-де-Алкала в Мадриде.

Новоиспеченный герцог де Ла Торре предпринял тогда же поездку в Испанию – на свою родину, которую он покинул еще в нежном возрасте и о которой у него не сохранилось никаких воспоминаний.

Герцог был испанским грандом первого сорта – caballero cubierto, личным советником короля и так далее, и тому подобное. Когда он закончил все дела со своими управляющими, то возвратился в Мадрид, поспев к утреннему выходу короля.

Королю Карлу II было в ту пору семь лет; герцога он принял весьма радушно, величал его кузеном и обращался к нему на «ты», как того требовал церемониал. В общем, герцог остался премного доволен приемом.

Но, поскольку герцогиня осталась во Франции и ему не терпелось свидеться с нею, равно как и обнять дочь, герцог пробыл при испанском дворе совсем недолго и вернулся в Париж, как только представилась такая возможность.

Между тем шли годы; герцог устал от бездействия и досадовал на то, что его отстраняли от государственного поприща в том возрасте, когда он мог бы с честью послужить своей родине. Всякий раз, бывая в Испании и много разъезжая по стране, он просил друзей и родственников похлопотать за него перед самим министром; он и сам представлялся могущественным государственным мужам королевства. Его кормили благими посулами – на том дело и заканчивалось; неизменная злая воля удручала его, вгоняла в горькую печаль. Он совершенно не мог взять в толк, отчего все отказываются от его услуг, тем паче что при испанском дворе у него не было врагов.

Наступил 1674 год.

Однажды вечером герцог де Ла Торре присутствовал на игре в салоне Мадам. Там собрался весь цвет французской знати. Гости, разбившись на кучки, шептались по всем углам о новой войне против Испании. Иные придворные, заявлявшие, будто в курсе всех событий, как никто другой, утверждали, что война – вопрос решенный и что не пройдет и недели, как она будет объявлена окончательно и бесповоротно.

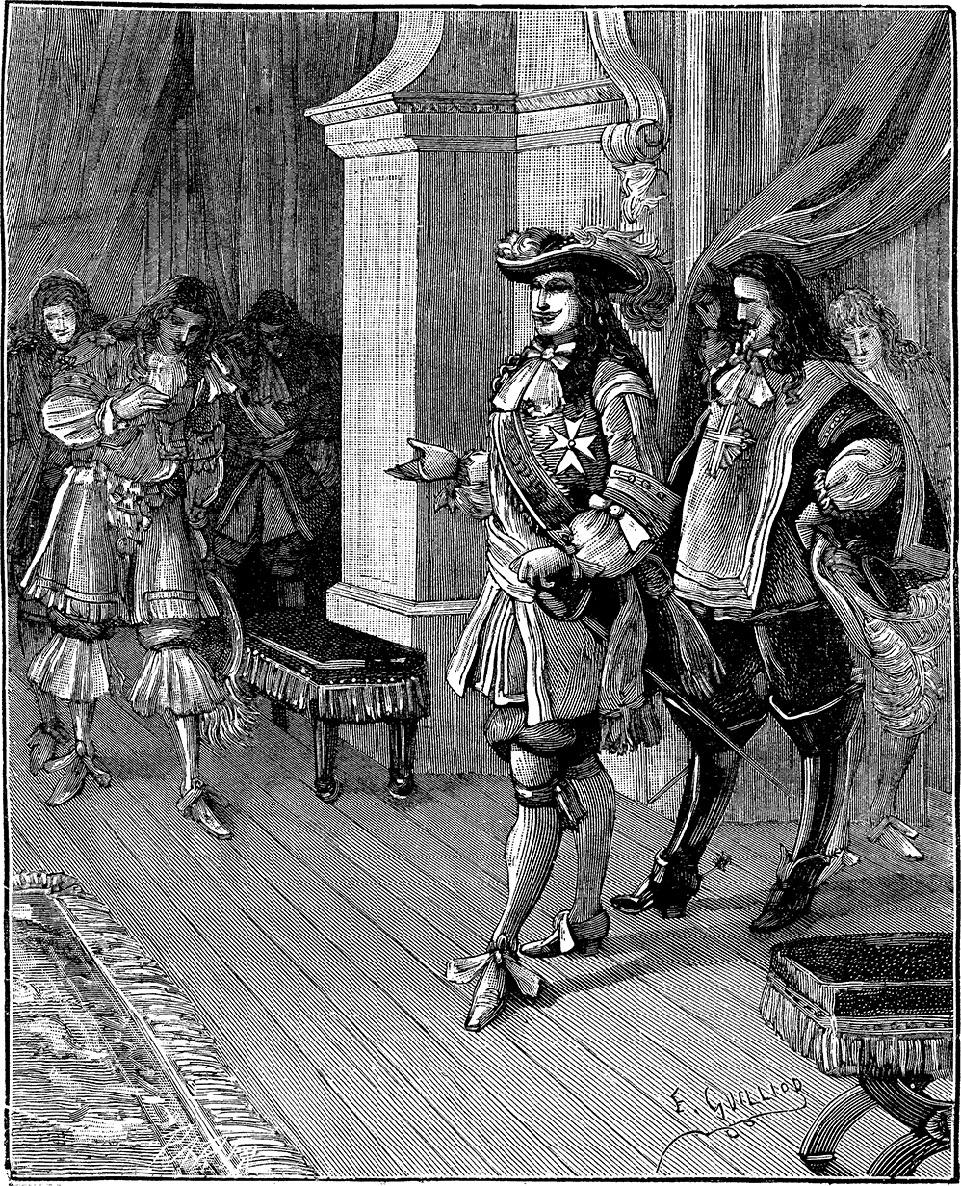

Герцог де Ла Торре, не на шутку обеспокоенный слухами о войне, как раз беседовал вполголоса с графом де Гишем, пытаясь выведать у него подробности о грядущих событиях, когда объявили о прибытии короля.

Все суды да пересуды разом смолкли – воцарилась глубокая тишина.

Вошел король – он был спокоен и улыбчив.

Людовик XIV пребывал аккурат в поре полной возмужалости и в расцвете мужественной красоты, ибо в облике его не было ничего женственного. Ему тогда было тридцать шесть: роста он был скорее маленького, чем высокого, хотя отличался прекрасным, на редкость пропорциональным сложением. И голову всегда держал высоко. У него было красивое лицо, хотя и едва заметно тронутое оспинками. Во взгляде его, ясном, прямом и остром, было что-то завораживающее, отчего все присутствующие опускали перед ним глаза; выражение лица хранило печать невыразимого величия; движениям было присуще ненатужное изящество, поступи – благородство, дополнявшее общую привлекательность его персоны. Никогда прежде государь не играл со столь неоспоримым величием такой трудной для короля роли. Людовик XIV, если воспользоваться современным языком для более точного выражения нашей мысли, вознес позерство до высоты искусства. А позировал он, сам того не замечая, всегда и везде: позерство стало для него второй натурой, и он не расставался с нею до последнего своего вздоха.

Когда король вошел в салон, на него устремились в пламенном порыве все взгляды. Мадемуазель де Лавальер накануне удалилась к кармелиткам. И придворные тщились угадать по лицу повелителя впечатление, которое произвела на него ее отставка, впрочем уже давно предопределенная, но не такая скорая, как можно было предположить. Всеобщее любопытство, однако, не оправдалось. Ни одной чертой, ни одним движением король не выдал своих переживаний.

Людовик XIV прошел через весь салон, расточая улыбки направо и налево, направился к группе красавиц, окружавших Мадам и словно подчеркивавших ее красоту; учтиво приложился устами к крохотной ручке своей невестки, обменялся с нею любезностями и обратился к госпоже де Ла Торре, сидевшей подле герцогини.

– Итак, сударыня, – молвил он, поклонившись ей с обворожительной улыбкой, – нас ожидает горечь расставания с вами?

– Со мной, сир? – в полном недоумении вопросила госпожа де Ла Торре.

– Увы, да! – с неизменной улыбкой продолжал король. – Или вы не согласны в качестве смиренной жены сопровождать своего мужа?

– Сопровождать мужа, сир?! – все больше изумляясь, проговорила она.

– Разумеется. К тому же и свет не ближний – Америка.

– Сир, умоляю извинить меня, ваше величество, но я никак не возьму в толк.

– Отчего же так – не можете, герцогиня? Или наши речи настолько бессвязны? Очень мило. Неужто герцог вам ничего не говорил?

– Да нет, сир.

Тут к королю подошел герцог де Ла Торре – он все слышал, но, как и его жена, ничего не понимал.

– Вы только полюбуйтесь! – бросил король. И, обращаясь уже к господину де Ла Торре, продолжал: – Как же так, герцог, разве вы не сообщили сударыне, что мой брат, король Испании и Вест-Индии, назначил вас вице-королем Перу?

– Меня, сир?! Вице-королем Перу?! – воскликнул герцог от радости и удивления.

– Стало быть, вы не в курсе?

– Клянусь честью, сир!

– Теперь понимаю…

– И я, сир, – проговорил герцог, дерзко перебивая короля, – тоже понимаю.

– О! – с улыбкой бросил король.

– Да, сир, я понимаю, ваше величество соблаговолили со всей любезностью взять на себя труд и самолично объявить мне о своей величайшей милости.

– А коли так, герцог, – заметил король с мягкой усмешкой, – неужто вы затаите на меня обиду?

– О сир! – воскликнул герцог, припадая к руке короля. – Отчего я не ваш верноподданный по рождению, каковым почитаю себя в душе, дабы иметь возможность доказать вам мою искреннюю преданность!

– Я знаю ваши достоинства и ценю вас, герцог. Вот вам королевская грамота. По моей просьбе король, мой брат, направил ее мне лично. Теперь я счастлив передать ее вам и видеть, что вам наконец воздано по заслугам.

– О сир!

– Через несколько дней получите надлежащие предписания, герцог. Что же до вашего отъезда, оставьте все подготовительные хлопоты. Повидайтесь сперва с Кольбером. Я с ним уже договорился по сему поводу.

– Сир, ваше величество одаривает меня с такой щедростью!

– Нет, просто мне угодно доказать вам высочайшее уважение, кое я к вам питаю, дорогой герцог. Я желаю, чтобы вы попрощались со мной перед тем, как оставите мой двор.

Король слегка поклонился – в знак прощания. Герцог в свою очередь отвесил ему глубокий поклон и вышел из салона.

У сожалению, слухи о грядущей войне были оправданны, даже слишком. Ее объявили Испании через несколько дней.

Господин Кольбер, распорядившийся, чтобы фрегат «Пор-Эпик» доставил герцога де Ла Торре с семьей в Америку, был вынужден выдать на это судно иное предписание. Тогда же он обратился к управляющим Вест-Индской компании и договорился с ними о том, чтобы господина де Ла Торре переправили на Санто-Доминго на борту одного из их кораблей под названием «Петух».

Нам известны события, последовавшие за этим, вплоть до того дня, когда мы прервали ход нашего повествования. Итак, мы закрываем вторую скобку и продолжаем наш рассказ дальше.

К пяти часам или к пяти с четвертью Олоне на пару со своим другом Питрианом-младшим, по прозвищу Крокодил, с которым они перед тем условились о встрече, вышли из дома Дрейфа, проводившего их до порога с пожеланием повеселиться от души, и направились к особняку, где временно поселился герцог де Ла Торре.

Когда они проходили мимо таверны «Сорванный якорь», Питриану вдруг захотелось остановиться под предлогом того, что у него якобы пересохло в горле, а на самом деле потому, что бедный наш малый здорово струхнул. Мысль оказаться в столь высокородной компании, коей он был совсем не чета, лишала его последнего мужества. Но, к счастью, Олоне вовремя заприметил удрученное состояние друга; он принялся его утешать и в конце концов сумел вернуть ему немного храбрости, после чего славный малый с грехом пополам двинулся дальше.

Герцог де Ла Торре ждал молодых людей; он принял их с величайшим радушием, представил герцогине и дочери, которые, будучи, безусловно, предупреждены заблаговременно, встретили гостей с улыбками на устах и добрыми словами – и милым, без всяких церемоний обхождением растопили их робость, так что скоро наши друзья уже чувствовали себя в герцогских покоях как у себя дома.

Таким образом, молодые люди около получаса провели с герцогом в самой доверительной беседе. Герцог с герцогиней расспрашивали их, чем они намерены заняться сейчас и в будущем, проявляя, казалось, живейший интерес к тому, что может быть для них наиболее подходящим. Сеньорита де Ла Торре лишь изредка вступала в беседу, но ее нежные, задумчивые взгляды неизменно останавливались на Олоне. Девушке как будто доставляло удовольствие его слушать; иногда ее губы осеняла очаровательная улыбка, особенно когда молодой человек излагал свои планы на будущее с пылом и решимостью, свойственными двадцатилетнему юноше.

Между тем продолжали прибывать и другие гости, приглашенные герцогом де Ла Торре. Беседа по душам, к большому огорчению Олоне, прервалась, и дальше разговор уже касался вещей, для него менее существенных.

Вскоре из всех приглашенных осталось семеро, и среди них: господин д’Ожерон, капитан Лартиг, Монбар Губитель, Мигель Баск, прославленный английский буканьер Босуэлл, несколько дней тому назад прибывший на своем корабле в Леоган, и, наконец, Питриан с Олоне, – не считая хозяина дома с домочадцами.

Позднее Олоне узнал, что Дрейф тоже получил приглашение от герцога, но старый флибустьер отклонил его под странным предлогом, что он якобы порядком утомился, пока мотался по морю в поисках «Непоколебимого». Хотя герцог де Ла Торре и был премного раздосадован столь явно лукавой отговоркой, вида он не показал.

Когда гости стали размещаться за столом, господин де Ла Торре из чувства деликатности усадил Олоне рядом с дочерью, а Питриана – по правую руку от герцогини. Молодой человек, поначалу здорово смутившись, мало-помалу совладал с собой и, ободренный обворожительной улыбкой сеньориты де Ла Торре, даже отважился сказать ей несколько слов; его очаровательная соседка по столу проявила высочайшую милость, выразив готовность и желание поболтать с ним. И совсем скоро Олоне и девушка уже говорили и говорили без умолку. Сказать по правде, болтали они о всяких пустяках, но ледяной барьер между ними постепенно таял. Олоне упивался мелодичным голосом девушки, отдававшимся в его сердце пленительно-нежной музыкой, и их пустячный разговор делал его настолько счастливым, что ему очень хотелось, чтобы обед не кончался никогда.

Между тем трапеза началась почти при полной тишине, вероятно по той причине, что между сотрапезниками по большей части было мало задушевности. Однако ж благодаря испанским и французским винам, лившимся, кстати, рекой, головы разгорячались, стена льда, разделявшая приглашенных, рушилась, беседа оживлялась, охватывая все большее число собеседников, и в конце концов веселье без остатка растопило первоначальный холод.

Когда же, по испанской традиции, слуги подавали postre и dulces, герцог, велев расставить бутылки с «Долиной слез» и пригласив гостей в очередной раз наполнить бокалы, взял слово.

– Господа, – сказал он, – наш обед – прощальный. Через несколько дней мне предстоит испытать горечь расставания с вами, так что, быть может, мы уже больше никогда не свидимся. Позвольте же мне, прошу вас, забыть хоть на миг, что по рождению я испанец, и вспомнить только о Франции, где я провел тридцать лет моей жизни; где мне было оказано самое теплое гостеприимство и где я женился на одной из очаровательнейших женщин… о той Франции, которая, наконец, стала моей второй родиной, более дорогой моему сердцу, чем та страна, где я появился на свет, и которую, увы, я покидаю как изгой со слезами на глазах, ибо, боюсь, это навсегда! Две наши страны – державы могущественные, они соседи, обе ревностно относятся друг к другу и соперничают меж собой. Но неужто война, столкнувшая наши правительства, война, которая, надеюсь, продлится недолго, заставит нас, простых граждан, ненавидеть друг друга? Не верю. Каждый из нас обязан исполнить свой долг, ни больше ни меньше. Через несколько дней, как я уже имел честь вам сообщить, я отбываю – но не в Мексику, а в Перу, о чем мне стало известно из депеш, которые были направлены для меня через господина д’Ожерона и которые он имел честь мне передать. Его католическое величество, по просьбе некоторых моих друзей, соблаговолил вверить мне правление вице-королевством Перу вместо Мексики.

– Но, сударь, прошу прощения, если замечу, – бросил тут Монбар, – что мексиканское вице-королевство…

– …самое прекрасное на всем американском континенте. Я знаю, сударь, но тем не менее я отказался, – улыбаясь, продолжал герцог, – и вот по какой причине. Я человек нечестолюбивый и жаждой золота не томим, я всего лишь тот, кто хочет послужить своей стране. Но, как я уже имел честь вам сказать, если волею судьбы я был рожден в Испании, почти вся моя жизнь прошла в вашей стране; и я люблю Францию всеми силами, заложенными мне в душу Создателем. Мысль о том, чтобы пролить французскую кровь, ввергает меня в ужас – я решусь на подобное лишь при самых крайних обстоятельствах и с болью в сердце. Как вице-король Мексики, господа Береговые братья, я буду вашим соседом, и мне невольно придется изо дня в день вступать в борьбу с вами. Жена моя и дочь – француженки, сам я вырос среди вас и считаю себя практически вашим соотечественником; повторяю, у меня разорвалось бы сердце, случись мне сражаться против вас. Вот почему я предпочел взять в управление вице-королевство Перу, благо оно не столь важное, как Мексика, и дает мне неоценимое преимущество, исполняя верноподданнический долг перед королем, моим повелителем, сохранять нейтралитет в грянувшей войне. К тому же знайте, господа, мое почтение к вам столь велико, что любой корабль с Санто-Доминго, прибитый бурей к берегам Перу, сможет без всякой тревоги и опаски найти убежище в перуанских гаванях и в совершенной безопасности пополнить все необходимые запасы! Вот что я собирался сказать, перед тем как расстаться с вами, господа, дабы вы знали, какие чувства я к вам испытываю.

– Господин герцог, – ответствовал господин д’Ожерон, – ваши слова глубоко тронули нас. И эхом отозвались в наших сердцах. Они вполне достойны одного из храбрейших и благороднейших сынов такой великой рыцарской державы, каковую являет собой Испания. Искренне благодарю вас за ту признательность, что вы выразили в отношении Франции. И что бы там ни было, вы никогда не будете нашим врагом, да и не сможете им быть. Гостеприимство, которое было вам оказано нашей родиной и о котором вы сохранили столь трогательные воспоминания, делает вас в наших глазах неприкосновенным.

– Спасибо всем нам, господин д’Ожерон, – проговорил Монбар с воодушевлением. – Мы всем сердцем поддерживаем ваши достойные слова. Уж мы-то сумеем подняться до высоты ваших чувств и таким образом выразить наше глубокое почтение и вам, господин герцог, – прибавил он, учтиво склонившись перед испанским вельможей. – От имени Береговых братьев Санто-Доминго и Тортуги, одним из предводителей которых я имею честь быть, прошу принять их самую искреннюю благодарность за то великодушие, что вы так здорово выразили на словах. Вы говорили от всего сердца, и мы высоко ценим величие и подлинное благородство выражений, высказанных в наш адрес. И раз уж его католическому величеству королю Испании угодно сохранить за вами вице-королевство Перу, берега этой прекрасной страны будут навсегда избавлены от визитов наших кораблей, как дружеских, так и союзнических. В случае же, а от его воли никто не застрахован, если вам понадобится наша помощь, можете на нее рассчитывать так же, как мы полностью полагаемся на ваши заверения.

– Господа, – с чувством продолжал герцог, – ваши слова переполняют меня радостью. Я еще раз подтверждаю то, что говорил прежде. И пью за ваше здоровье, благополучие и за наш нейтралитет.

С той минуты, как высокородный испанец впервые взял слово, Босуэлл делал вид, будто не обращает внимания на то, что говорилось. Когда же ему подносили бутылки с вином, он равнодушно отстранял их, и его бокал так и стоял перед ним пустой. Наконец, когда герцог предложил вышеупомянутый тост за здравие и прочее, английский флибустьер нарочито перевернул свой бокал вверх дном и, пожав плечами, откинулся на спинку стула.

Столь откровенное пренебрежение правилами приличия со стороны такой личности, как Босуэлл, особенно за столом человека, чье приглашение он принял, да к тому же в присутствии двух дам, поразило всех присутствующих. Но ни один из них, однако же, не счел необходимым сделать ему замечание, опасаясь таким образом допустить бестактность. Сказать свое слово в этом случае был вправе только хозяин дома. Лишить же его такого права означало бы нанести ему серьезное оскорбление. Каждый это отлично понимал и молчаливо ждал, хотя в душе испытывал огорчение по поводу происшедшего.

Герцог все видел, но он обладал обостренным чувством такта и потому сдержался.

– Боже мой! – проговорил он с самым непринужденным видом. – Вас, кажется, забыли обслужить, сударь, раз вы даже не пригубили из своего бокала?

– Вовсе нет, сударь. Напротив, я мог бы сколько угодно наполнять свой бокал, будь у меня охота.

– Стало быть, у вас, сударь, были достаточные основания поступить так, как вы поступили?

– Да, сударь, достаточные, даже чересчур, – тем же тоном отвечал флибустьер.

– И свои причины, сударь, вы держите в тайне?

– Отнюдь, господин герцог.

– Значит, с моей стороны не будет бестактностью, если я попрошу вас их назвать?

– Никоим образом.

– А коли так, сударь, соблаговолите объясниться.

– С какой стати? – как ни в чем не бывало бросил Босуэлл.

– Хотя бы в оправдание странного, как сдается всем присутствующим, поведения человека, сидящего за моим столом, который без малейшего повода с моей стороны наносит мне смертельное оскорбление.

– Я не собирался оскорблять вас, сударь, просто мне хотелось показать, что у меня есть право не поддерживать здравицы, которые мне не по вкусу.

– И все же я жду объяснений.

– Хорошо, раз вы настаиваете. Объяснение мое будет коротким, и думаю, оно вас удовлетворит. Я не француз, сударь, я милостью божьей имею честь быть англичанином.

– Простите, сударь, – вмешался Олоне, – я ничего не понял из первых слов вашего объяснения.

– Неужели! – бросил буканьер с надменно-презрительным видом.

– Мне не нравится, – продолжал молодой человек твердым голосом, – как вы тут вызывающе бахвалитесь перед нами, что вы не француз, в то время как это больше нам пристало гордиться, что вы не наш соотечественник.

– Сударь! – гневно вскричал Босуэлл.

– Потише, сударь! Разве не видите, мы не можем продолжать разговор в подобном тоне при дамах.

– Ладно, сударь, тогда нам ничего не стоит встретиться в другом месте.

Олоне собрался было сказать в ответ что-то дерзкое, но Монбар жестом остановил его и самолично обратился к англичанину.

– Довольно об этом, Босуэлл, – строго проговорил он. – Ваше поведение безобразно. Вы сами испрашивали приглашение у господина де Ла Торре, что оправдывает ваше присутствие среди нас, но вы явились на обед лишь с одной целью – искать ссоры.

– Монбар!

– Не отпирайтесь, я знаю. А еще я знаю, что эту ссору вы собирались затеять с Дрейфом, общим нашим другом. Дрейфа здесь не оказалось, и тогда вы попытались оскорбить всех нас. Олоне принял ваш вызов в тот самый миг, когда я собирался сделать это сам. Теперь все ясно. Договаривайте же то, что вы начали говорить господину де Ла Торре, мы все внимание.

– Так и быть! – с усмешкой проговорил Босуэлл. – Я хотел сказать, господин де Ла Торре, что меня как англичанина не касается сделка, на которую вы пошли с оглядкой на…

– Вот вам еще один выпад, – перебил его Монбар.

– Верно, – признался Босуэлл, – я имел в виду ваше учтивое обхождение с французскими буканьерами.

– Что сие означает, сударь? – сухо спросил герцог.

– Всего лишь то, сударь, что я намереваюсь нанести вам еще один визит в ближайшее время.

– Я приму вас самым достойным образом, сударь, так что, надеюсь, вы это запомните надолго. И когда же вы намерены почтить меня очередным своим посещением? Не позволите ли узнать?

– Разумеется, сударь! Я хочу дать вам время получше обустроиться в вашем вице-королевстве. Стало быть, где-то через полгода. Самое позднее – через год.

– Буду ждать вас в назначенные вами же сроки, сударь.

– Как угодно.

Босуэлл встал.

– Прощайте, господа, – бросил он.

– Простите, дорогой капитан, – сказал ему Монбар, – я вас провожу. И вы извините меня, господин герцог. Через пять минут я вернусь.

Они вдвоем вышли, а через некоторое время Монбар действительно вернулся – сел на место и, наполнив свой бокал, обратился к присутствующим.

– Господа, – сказал он улыбаясь, – я имею честь выпить за господина герцога де Ла Торре, нашего радушного хозяина.

Тост был встречен всеобщим ликованием, потом беседа продолжалась с прежним радостным настроением. О досадной выходке Босуэлла все и думать забыли или, по крайней мере, сделали вид, что забыли.

Назад: Глава VII Что Береговые братья называли братством и что это собой представляло

Дальше: Глава IX В которой на сцену выходят старые герои