Книга: Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940–1945 гг.

Назад: Часть третья “Радуга неописуемой красоты” Попытки бежать и переход на нелегальное положение

Дальше: Часть пятая “Я была барышней без имени” С 1943 г. почти нормальная жизнь

Часть четвертая

“Во всем виноват враг”

Первая нелегальная зима

1

Под вечер все мы одновременно собрались в квартире Кёбнеров на Кайзер-Вильгельм-штрассе. Мне опять бросилось в глаза, как тщеславен Бенно Хеллер и как заботится о своем гардеробе. Шарф и перчатки он, раздеваясь, сложил так, чтобы все видели: они куплены в дорогом спортивном магазине на Курфюрстендамм.

Мы расселись вокруг большого обеденного стола. Госпожа Кёбнер подала травяной чай. Это совещание я созвала вскоре после возвращения в ноябре 1942-го и пригласила на него Хеллера. Ведь он тоже обращался в мастерскую фальшивок Кёбнера, хотел сбежать из Германии, а без поддельных документов сбежать невозможно. Потому-то я хотела предупредить, что бланками варшавского военно-воздушного округа пользоваться нельзя. В свете всего, что мне довелось пережить, они просто никуда не годились.

Первой слово взяла Ханхен Кох. У нее я провела первую ночь после возвращения. Пока муж Ханхен отрабатывал смену в полицейской казарме, я почти сутки крепко проспала в их супружеской постели. Ханхен решила в дальнейшем не посвящать Эмиля в мои дела. “Я в одиночку осуществлю эту спасательную акцию и пойду на все необходимые жертвы”, – по обыкновению патетично заявила она мне.

Сейчас госпожа Кох очень робко и тихо произнесла несколько фраз, в которых свалила в кучу все, что знала о магии, мистике, оккультизме и толковании снов. До крайности путано она сообщила, что пытается повлиять на политическую обстановку, нанося вред астральному телу Гитлера. Мне было ужасно неловко, но никто из присутствующих даже бровью не повел. Через минуту-другую я протянула руку, взяла ее за плечо и сказала, к сожалению слишком громко:

– Ханхен, это замечательно.

В ту же секунду раздался пронзительный звонок. Мы все жутко перепугались. Кто там, за дверью?

Дальше все произошло очень быстро: госпожа Кёбнер пошла к двери, а ее муж и сын быстро переставили мебель в гостиной. Сдвинули к стене обеденный стол и стулья, свернули ковер и завели патефон. Пластинка уже лежала на диске. Тотчас зазвучала музыка: началась танцевальная вечеринка. Хеллер с изящным поклоном пригласил госпожу Кох, а из патефона доносился старый, подчеркнуто ритмичный шлягер: “Вот квартирка, где бы я поселиться рад, там хозяйка хоть куда, телефон да ванная”.

Музыка вливалась мне прямо в кровь: под первые же такты Фриц Кёбнер, один из хозяйских сыновей, вывел меня на импровизированный танцпол. Старший его брат Хайнц с невестой отсутствовали. Я видела, как госпожа Кох закрыла глаза. Несмотря на страх и волнение, она, казалось, была в полном восторге от танца с доктором своей мечты, который выглядел в точности так, как простушка-обывательница представляет себе кинозвезду в роли женского доктора. Лицо ее в этот миг выражало этакое щемящее наслаждение, верх блаженства. Хеллер дисциплинированно и умело направлял ее в танце, а Ханхен аж вся выгнулась и при каждом шаге виляла задом налево-направо чуть не на полметра.

Фриц Кёбнер завел меня в угол комнаты, легонько потрепал по плечу и едва слышно выдохнул на ухо:

– Я вас предупреждаю.

Я вопросительно воззрилась на него. Он помолчал, так как в эту минуту рядом очутились Хеллер и виляющая задом Ханхен Кох, потом тихонько пробормотал:

– Насчет моего отца.

Мое сознание отказывалось принимать эту информацию, закрылось, так сказать, ввиду переполненности.

Все это происходило на протяжении считаных тактов. Затем дверь распахнулась, и госпожа Кёбнер провозгласила:

– Отбой. Приходила всего лишь соседка снизу, госпожа Хансль, любезно принесла фунт сахару.

Патефон тотчас выключили и восстановили нормальный порядок. Я немножко расстроилась, когда музыка умолкла. С удовольствием посмотрела бы еще на Ханхен Кох и ее нелепый танец.

Но теперь пора было наконец рассказать про мою поездку. И посоветоваться, как быть дальше.

Когда я закончила, кто-то поинтересовался, куда я собираюсь в следующий раз.

– Во Францию… пора поглядеть на эту страну, – с удивлением услыхала я собственный голос. Только вот реальность, я знала, выглядела иначе: мне требовалось убежище в Берлине, и в этом смысле я целиком зависела от собравшихся. Со своими еврейскими друзьями и знакомыми я больше контактировать не хотела – ни с Иреной Шерхай, ни с Эрнстом Шиндлером, ни с Максом Беккером. Им даже знать не надо, что я опять в Берлине.

Госпожа Кёбнер с самого начала отнеслась ко мне очень сердечно, и мне тоже сразу понравилась эта симпатичная и умная женщина. Ее муж, напротив, держался со мной корректно и вежливо, однако весьма холодно. Мне даже почудилась некоторая неприязнь с его стороны. Сейчас он нехотя сказал, что должен сперва обдумать новую стратегию. Хеллер же вдруг очень разволновался. Он выложил за варшавские бланки кучу денег и не знал, сможет ли вообще ими воспользоваться.

В конце концов Фриц кое-что придумал. До 1933 года Кёбнеры летом часто снимали на озере Ванзее дачу у некоего пожилого человека. До выхода на пенсию он командовал огромными океанскими лайнерами, а позднее водил баржу по Шпрее. Как считал Фриц, этот капитан, печальный, одинокий холостяк, наверняка обрадуется женскому обществу в своей полуподвальной квартире. Кроме того, он никогда не скрывал своего мнения о нацистах. После их прихода к власти разослал письма всем знакомым евреям и сообщил, как его возмущает отношение к ним нацистов.

Фриц Кёбнер решил завтра же съездить к этому господину Клаару в Кладов. На том все и разошлись. Я проводила Ханхен Кох до Александерплац. В этом районе я выросла, здесь у меня всегда было много родственников и друзей. Но теперь я не знала, где переночевать. Смена Эмиля Коха закончилась, стало быть, в Каульсдорф ехать нельзя. И без того едва ли не чудо, что к Ханхен Кох до сих пор не заявилось гестапо. Я ведь под ее именем добралась до самой Болгарии и не раз имела дело с полицией.

На прощание Ханхен сунула мне в руки молочный бидон. Это, мол, защитит от подозрений: если меня остановят для проверки документов, я должна просто сказать, что еду за молоком для ребенка. Только после ее ухода я сообразила, как это нелепо. Среди ночи никто за молоком для ребенка не ездит. Вдобавок пальцы, которыми я стиснула металлическую дужку бидона, мало-помалу немели. Ноябрьский вечер был весьма холодный.

Я села в вагон окружной железной дороги и несколько раз прокатилась вокруг Берлина. Но в конце концов мне надоело. Хотя я прекрасно понимала, что ничего другого не остается, только не спать до утра и бродить по городу.

А потом вдобавок возникла вполне конкретная проблема: мне захотелось по-большому.

Я шла по незнакомым улицам, где-то в юго-западной части города. Из-за бомбежек подъезды ночью запирать воспрещалось, чтобы при пожарах спасательные команды могли без помех проникнуть в дом. Я зашла в один из таких мещанских домов и тихонько поднялась по лестнице наверх. Отыскав на двери табличку с именем, которое показалось мне несимпатичным и звучало по-нацистски, я присела там и справила нужду. Даже кусок газеты там оставила. Что подумают люди, когда наутро найдут на коврике этот подарочек?

На другой день я все же вспомнила, кого можно навестить в Берлине. На борту дунайского парохода я познакомилась с болгарином Тодором Неделчевым, высоким блондином примерно моих лет, с простоватым, каким-то детским лицом. На пароходе он часто ошивался подле меня. “Я говорить по-немецки очень хорошо, очень красиво”, – раз сто повторил он. Но тем его немецкий лексикон и исчерпывался.

Я знала, что Тодор тоже ехал в Берлин. Он дал мне свой адрес, в Тельтове, рядом с большим заводом, где он работал. И я отправилась туда.

Действительно, Тодора я нашла сразу. Он обрадовался встрече и показал мне барак, где жили иностранные рабочие, в том числе и он. После бессонной ночи нервы мои были на пределе. И занимал меня только один вопрос: где устроиться на ближайшие дни. Кроме Тодора, надеяться не на кого, и я сразу взяла быка за рога.

– Где мы можем здесь спокойно побыть одни? – спросила я на ломаном болгарском. Хотела предложить ему немножко любви, а потом помолвку. Тогда он найдет жилье для нас обоих – конечно, ненадолго, ведь у меня нет документов, чтобы зарегистрироваться в полиции. Но одну-две недели, пожалуй, можно бы перебиться.

Несколько смущенно Тодор провел меня в общую душевую, где сейчас, утром, не было ни души. Я затащила его внутрь, заперла дверь на задвижку и сказала:

– Я ведь знаю, чего хотите вы, мужчины: никаких долгих прелюдий! Сейчас мы быстро с этим покончим, а потом обручимся. – В общем, у меня сгорел предохранитель.

Он смотрел на меня как дурак. Примерно с тем идиотским выражением, какое порой изображал Чарли Чаплин, – смесь смущения и растерянности. А когда я попыталась его обнять, стоял в полном оцепенении. Потом, запинаясь, признался, что никогда еще не бывал с девушкой. Сгорал от неловкости.

Я попыталась растолковать ему, что предлагаю помолвку. Когда он понял и преодолел страх, то пришел в восторг. И мы сразу же пошли искать себе пристанище.

Весь день мы провели вместе, говорить было не о чем, только “хорошо” да “отлично”, побывали у разных его знакомых. Но комнаты для нас ни у кого не нашлось. Так что вечером мы с добрыми пожеланиями распрощались: на том мои отношения с Тодором Неделчевым и закончились.

Фрицу Кёбнеру повезло больше: он застал капитана Клаара дома, и тот сразу согласился поселить меня у себя.

На другой день Фриц отвез меня туда. До станции “Ванзее” окружной дороги мы добирались врозь. Фриц был брюнет, явно еврейской наружности, и, конечно же, не мог не носить звезду. В дорожной сумке он прихватил вторую куртку, без звезды. И надел ее в станционном туалете в Ванзее. Последний отрезок пути до Кладова мы проделали вместе. По дороге он рассказывал о своем отце.

Херберт Кёбнер всегда был превосходным и добрым отцом семейства, сообщил Фриц, любил и уважал жену и вел образцовую, если и не педантично ортодоксальную еврейскую жизнь. Но сейчас он определенно съехал с катушек.

– У него какие-то делишки с гестапо и с эсэсовцами, он делает им фальшивые документы, на случай если все обернется иначе, – рассказывал он. – И одержим бредовой идеей стать долларовым мультимиллионером. Мысленно он задумал для всей семьи кругосветное путешествие, копается в атласах, составляет планы. Мама в полном отчаянии… Ты заметила, как он временами этак противно усмехается? – спросил Фриц.

Я кивнула. Что-то в этом человеке пугало и меня тоже.

– Это симптом безумия, – объяснил Фриц. – Раньше он таким не был.

Капитан Клаар встретил нас радушно. Человек пожилой, приветливый, но вправду какой-то печальный. Жил он в полуподвале трехэтажного дома. Соседи у него слишком культурные, чтобы проявлять любопытство или доносить, успокоил он меня. Он сказал им, что дал ключи от квартиры своей знакомой. То есть я могу не прятаться и чувствовать себя как дома. Клаар показал мне кухню и кладовку, запасы топлива и свою спальню. А затем попрощался: уходил в многодневное плавание.

Несмотря на все его заверения, ходить по квартире я толком не смела. И от его запасов держалась подальше, ведь так изголодалась, что могла бы слопать все подчистую. В полуподвале было сыро и холодно, но и топить я опасалась. Спала на неразобранной кровати, питалась хлебом и банкой фасоли, которую мне дала госпожа Кох. После всего пережитого я страшно устала и пала духом.

Выехать из Кладова я могла только паромом через Ванзее. Капитан предостерег меня насчет паромщика: дурной человек, страшно любопытный, вдобавок фанатичный нацист. В самом деле, когда через несколько дней я поехала в город повидаться с госпожой Кох, этот тип донимал меня вопросами. Упорно допытывался, где я живу да с кем.

– Неужели непонятно, в чем дело? – спросила я. – Вы же не древний старик…

– Просто хотелось бы знать, кто этот счастливчик, – ответил он, – молодых-то здесь почти что нету.

Я была просто счастлива, когда наконец-то сошла с парома.

Потом я зашагала в сторону города по одной из ведущих на запад вылетных магистралей. Хотела как можно бóльшую часть пути в Кёпеник пройти пешком, но очень проголодалась. Проходя мимо ресторана, некогда весьма фешенебельного, я решила передохнуть. В любом ресторане людям, у которых не было при себе карточек, подавали так называемый комплексный обед. Как правило, плохонькое блюдо из брюквы и картошки, без всяких признаков жира. Все знали, что такие обеды брали в первую очередь дезертиры и прочие сомнительные личности без продуктовых карточек.

Кой черт меня дернул зайти в этот ресторан? Да еще и сесть по дурости не за маленький столик, а за огромный дубовый стол, явно предназначенный для завсегдатаев?

Едва я сделала заказ, как ко мне подсели несколько очень хорошо одетых мужчин, вероятно сотрудники какого-то ведомства. По их взглядам было легко понять, чтó они думали о непрошеной соседке за столом: безобидная сумасшедшая, наверняка заблудилась. Я как можно спокойнее съела свой обед, подслушав при этом их разговор: речь шла о Риббентропе. Потом я молча расплатилась и поспешила на улицу. Оставив их в неведении касательно того, понимаю ли я вообще по-немецки. Сидеть с ними за одним столом уже было более чем опрометчиво.

Когда капитан Клаар через неделю приехал домой, его ожидало большое разочарование. Он рассчитывал увидеть уютный, натопленный дом со свежезастланными постелями и горячей едой на плите. Я объяснила ему, что просто не посмела прикоснуться к его хозяйству. Но дольше оставаться у него я, конечно, не могла. Расстались мы по-дружески, пожелали друг другу всех благ.

Я вернулась в центр Берлина. И отправилась прямиком на Кайзер-Вильгельм-штрассе, к Кёбнеру. С надеждой, что поддельщик что-нибудь для меня придумал, пошла вверх по лестнице.

Но поднялась недалеко. На втором этаже приоткрылась дверь. Пожилая седовласая дама высунула в щелку голову и прошептала:

– Вы к Кёбнерам?

Это была госпожа Хансль, любезная соседка. Она быстро затащила меня к себе в квартиру, заперла дверь и шепнула мне на ухо:

– Наверху гестапо.

Уже несколько часов она стояла в темной передней, прислушивалась к шагам на лестнице, чтобы перехватить возможных кёбнеровских посетителей.

Рано утром она в глазок увидела, как вниз по лестнице увели нескольких человек, скованных друг с другом. А теперь гестапо вернулось и обыскивало квартиру. На подносах вынесли бутылочки с чернилами, растворитель, бумагу и прочие принадлежности мастерской по подделке документов. Мы стояли в темной передней, а сверху то и дело доносился шум.

– Вы та девушка, для которой мой сын привез бланки из Варшавы? – тихо спросила госпожа Хансль. Я кивнула. Кёбнер, рассказала она, прямо-таки взбесился, узнав о моем возвращении в Берлин: “Дура, добралась почти до турецкой границы и вернулась обратно!” Тогда его жена тоже подняла голос и сказала, что я и без того совершила невозможное, сумев целой-невредимой выйти в Болгарии из-под ареста: “Если кто здесь и должен стыдиться, так это ты. Вместо того чтобы поточнее все разузнать, изготовляешь идиотское командировочное предписание, а в основном занимаешься своим кретинским кругосветным путешествием!”

Потом вниз по лестнице опять протопали шаги. В окно передней комнаты госпожа Хансль увидела, как гестаповцы сели в машину и укатили.

– Теперь вы можете выйти на улицу, – сказала она мне.

– Огромное вам спасибо, – просто сказала я и ушла. Госпожа Хансль спасла мне жизнь. За самые щедрые подарки обычно благодарят слишком мало.

Когда я вышла из темной передней сперва на лестницу, а потом на улицу, меня ослепил дневной свет. Казалось, небо рухнуло и от одной стены до другой улицу накрыла бетонная плита. Я чувствовала себя как в туннеле. Вообще-то мне хотелось поскорее убраться отсюда. Я боялась, что меня узнáют. Но пришлось ждать, пока глаза снова хоть что-то увидят. Голова кружилась, я прислонилась к стене дома.

А немногим позже я сбегáла по лестнице в метро. Решила съездить в Нойкёлльн к Хеллеру, предупредить его. Вдруг он тоже в опасности. Я вызвала его с приема пациентов и сумела минуту-другую переговорить с ним наедине.

– Кёбнер и вся его семья арестованы, – с трудом переводя дух, сообщила я.

Хеллер побледнел.

– Спасибо, что сразу пришла сообщить, – сказал он.

– Для меня это означает, что не осталось никого, кто поможет мне бежать. Я никогда больше не найду человека, который сделает мне фальшивые документы. Да и платить нечем.

– Кто знает, стал бы Кёбнер еще раз делать для тебя новые документы, – отозвался Хеллер, – ведь твое командировочное предписание было дорого оплачено последними накоплениями Вольфов.

Это известие меня ошеломило. Я постаралась не подать виду, но сообразила: Эрнст Вольф из чистого благородства сыграл на моем честолюбии. Причем семейство Вольф заплатило за меня, да еще и избавило от необходимости благодарить, хотя все они меня недолюбливали.

А Хеллер продолжал, не заметив, как я растрогана:

– Кстати, Кёбнер говорил, что его кузена и эту молодую девицу связывают весьма странные отношения. Наверно, вы были для Эрнста Вольфа идеальным мальчиком.

И опять я прозрела. Мне ведь в голову не приходило, что Эрнст Вольф был гомосексуалистом, потому и жил холостяком. По этой же причине дам в его семье так возмущала наша связь.

Теперь я, конечно, поняла и почему во дворе Старой синагоги после каждого богослужения его обступали юноши. Одного из хористов, Георга Блумберга, я часто видела вместе с Эрнстом Вольфом. Мы с ним немного дружили. Несколько раз Георг, который был немного моложе меня, намекал, что у нас с ним есть кое-что общее. Я тогда не понимала, чтó он на самом деле имел в виду.

Значит, Георг Блумберг был одним из мальчиков Эрнста Вольфа, как и я. В душе у меня царило смятение. Только вот поговорить об этом было не с кем.

2

Вмолодости Бенно Хеллер придерживался правых политических взглядов. Состоял в христианско-еврейской студенческой корпорации и гордился дуэльным шрамом на щеке. Позднее он поменял убеждения, увлекся коммунистическими идеями, даже вступил в компартию. Однако поездка в Советский Союз отрезвила его: он пришел в ужас от обстоятельств, какие там увидел.

Из компартии Хеллер вышел, вероятно, еще до 1933 года, во всяком случае, его никогда не преследовали как коммуниста. Но он остался убежденным левым. И против параграфа 218 о запрете абортов выступал не только на словах.

Поэтому за помощью к нему обращались не только еврейки. Попав в беду, арийские пациентки, которых ему после 1933-го принимать запрещалось, тоже вспоминали о еврее-гинекологе. Одной из них была Карола Шенк, проживавшая в Нойкёлльне на той же улице, где Хеллер держал практику, на углу Паннирштрассе. Когда она неожиданно и совершенно некстати забеременела, он помог ей и не взял денег. Но с тех пор она была его должницей.

Вот об этом он ей теперь и напомнил. Я ждала в его кабинете, а Хеллер тем временем пошел к своей бывшей пациентке и объяснил ей, что она должна на две недели принять к себе еврейскую девушку-нелегалку. Бывшая циркачка скрепя сердце согласилась. Она не была фанатичной сторонницей нацистов, но к властям относилась лояльно, сопротивление считала непорядочным и политикой совершенно не интересовалась. Так что эта изящная, очень интеллигентная дама встретила меня в своей квартире корректно, учтиво, но крайне холодно.

Через два-три дня, которые я провела, сидя на плетеном стуле, она вдруг оттаяла и рассказала мне, каким образом устроила мне проверку: вставила в петли всех шкафов крошечные кусочки спичек, чтобы проконтролировать, открывала ли я их в ее отсутствие. Ей невыносима мысль, что кто-то роется в ее вещах, сказала она. Но сама она вряд ли бы выдержала такое – праздно сидеть целый день в чужой квартире, не копаясь в чужом имуществе. Мою дисциплинированность она восприняла как вершину аристократизма.

– С этой минуты переходим на “ты”, – объявила она. – В награду можешь перемерить все мои шляпки. Ведь это для любой женщины удовольствие!

Она показала мне элегантные, сделанные на заказ шляпки из превосходнейшего велюра. Ни одной фабричного изготовления. Позволила мне даже надевать ее жакеты и костюмы. А я рассказала ей, что как-то раз на улице со мной заговорил мужчина, предложил поработать натурщицей: якобы у меня лицо исключительно под стать шляпкам. Он предлагал очень хорошую плату, и я хотела согласиться, но отец категорически запретил: это совершенно неприлично и недостойно.

Мы с Каролой быстро подружились. Она выросла в Баварии, в обеспеченной предпринимательской семье, и подростком не раз сбегала из дома, странствовала с циркачами. Свое полное имя, Каролина, она сократила до Ролы. С мужем – цирковой псевдоним Даннас – она познакомилась в цирке. Но в конце концов помирилась с семьей и получила настоящее цирковое образование. Вместе с мужем организовала труппу и много лет благодаря этому вела вполне буржуазную жизнь, как другие пары живут за счет мыловарни или зубоврачебной практики.

Она очень сокрушалась, что у них нет детей. И они взяли ученика, которого назвали Бой. “Рола – Даннас – Бой” звучало как цирковая семья и эмоционально вызывало у публики симпатию, хотя мнимый ребенок не состоял с ними в родстве.

Когда Даннас, которого на самом деле звали Альфред Шенк, тяжело заболел, труппу пришлось распустить. Карола поступила на службу в контору и самоотверженно ухаживала за мужем. Бывший ученик по-прежнему жил с ними, в маленькой комнатке. Вот с этим-то парнем, который годился ей в сыновья, у Каролы после смерти мужа случился короткий роман, и она тотчас забеременела.

Всего через несколько дней, которые я провела в ее квартире, Карола спросила:

– Как ты умудряешься целый день праздно сидеть на стуле?

– С трудом, – ответила я, – но ведь ничего другого мне не остается.

– Есть идея получше, – сказала она и свела меня со своей соседкой Эллой Штайнбок, портнихой. Та работала на швейную фабрику и нуждалась в помощнице, которая пришивала бы пуговицы и подшивала подолы. Карола сказала ей, что я из цирка, но из-за травмы колена не могу выступать и буду рада любой работе.

И вот я по нескольку часов в день сидела в теплом, хорошо освещенном помещении и даже получала за свою работу немного денег. Могла не прятаться, в любое время пойти в туалет и даже послушать музыку по радио.

Правда, госпожа Штайнбок была очень молчалива. Только когда речь случайно заходила о политике и упоминалось имя фюрера, эта одинокая интровертка и старая дева улыбалась до странности восторженно и прикрывала глаза. Так я впервые столкнулась с феноменом страстного восторга перед Гитлером, на грани религиозного экстаза.

Карола тоже работала у фанатичного нациста. Этот господин Леман занимался официальными (и неофициальными) сделками. Поскольку же секретарша при этом оказывала ему важные услуги, он предоставил ей определенные льготы. Она могла не сидеть в конторе, как рабыня, от звонка до звонка, а через хозяина имела доступ к товарам с черного рынка, о которых обычные потребители могли только мечтать: кто в ту пору ел на ужин помидоры или копченую рыбу?

Этот деляга был намного моложе Каролы, женат и, как желал фюрер, имел нескольких детишек. Однако ж мерзким образом преследовал свою секретаршу и постоянно к ней приставал. “Свинья этот Леман”, – часто с отвращением говорила она.

Меня она две недели баловала по всем правилам искусства обольщения. В выходные готовила парадный обед и декорировала стол разноцветными лентами. Превосходное баранье жаркое подавала с зеленой капустой, такой вкусной, какой я в жизни не пробовала. Однажды я вскользь обронила, что уже много лет не ела птицы. Она ужасно расстроилась, что сама не додумалась сварить куриный супчик.

Каждый вечер она приходила к моей белоснежной постели, чтобы поцеловать на сон грядущий. А один раз даже протопила колонку в ванной. Когда я сидела в горячей воде, она пришла вымыть меня. Специально для такого случая нашла кусок превосходного душистого довоенного мыла. Эта сдержанная, весьма холодная женщина с нежным лицом и глубоко посаженными глазами неожиданно сказала:

– Я ждала тебя долгие десятилетия. Ты моя подруга, моя сестренка, та, о ком я всегда тосковала, – моя дочка.

После этого она осыпала меня поцелуями, восхищаясь мною так, как обычно восхищаются только мужчины. Странная вспышка, впрочем не неприятная. Я не сопротивлялась, но никак не реагировала и все время думала: “Господи, это же грех, извращение”.

Через минуту-другую она прекратила эту сцену, обсушила меня полотенцем. Я легла в постель и, чтобы каким-то образом со всем этим покончить, прочла покаянную молитву.

Однажды Карола предупредила, что после обеда съездит к золовке в Цойтен, маленький городишко неподалеку от Берлина. Вернувшись поздно вечером, она бросилась мне на шею и сказала:

– Получилось, моя надежда сбылась, Камилла тебя примет.

Мой срок у нее закончился. Карола все это время страдала, что делает нечто запретное, хотя мы с ней много веселились и часто хохотали до слез. Сейчас она испытывала облегчение. И не позвала меня приехать снова.

Прежде чем я отправилась к Камилле Фьоки, Хеллер обеспечил мне другое прибежище. Герда Янике тоже жила в Нойкёлльне, но немного южнее. Мало-помалу самые бедные улицы этого района стали моей новой средой обитания. В здешних пролетарских кварталах евреев всегда было мало, а уж таких, что “из общества”, тем паче. Оно и хорошо – никто меня не знал. Я могла не опасаться, что нарвусь на доносчика.

У госпожи Янике меня поселили под видом сиделки при бабушке. Эта старуха, вообще-то проживавшая в каком-то тюрингском городишке, болела воспалением легких. В больнице хорошего ухода не будет, но и дома ее одну оставлять нельзя: всюду не хватало врачей, ведь большинство медиков были на фронте. И на дом к рядовым пациентам больничной кассы никто, кроме Бенно Хеллера, уже не ходил. Навещал он арийскую пациентку, разумеется, нелегально. Но охотно шел на это, чтобы обеспечить мне новое убежище.

У Герды Янике был сынишка, лет двух с половиной. Муж на фронте. В крошечной двухкомнатной квартирке на Ширкер-штрассе, 18 она и жила со своей бабушкой, обожаемым ребенком, а теперь еще и со мной. Я очутилась в окружении, воплощавшем самое мелкое обывательство. В квартале, в ту пору еще новостройке, проживала уйма мелких нацистов. По праздникам всюду развевались флаги со свастикой.

Роль сиделки была сущим кошмаром. Госпожа Янике выдала мне белый халат, я повязала голову белой косынкой, но понятия не имела, что надо делать. Бабуля постоянно звала меня на своем тюрингенском диалекте, и я постоянно с важным видом сновала по квартире. Хеллер внушил госпоже Янике, что уход за больной стоит очень дорого, потребует огромных усилий и что для всех будет лучше, если я поселюсь у нее как помощница. Но в общем-то работы было немного.

Насчет питания не договаривались. И я ужасно голодала. Раз в неделю в полдень я встречалась с госпожой Кох в дешевом кёпеникском ресторанчике и съедала там комплексный обед. Она давала мне и немножко карманных денег, буханку хлеба и граммов сто маргарина. Но досыта этим никак не наешься. А мне еще и приходилось смотреть, как Йоргельхен, пухленький сынишка Янике, уплетает еду за обе щеки. Мысленно я называла этого жующего ребенка Маленьким Германцем.

А ее бабка, старая дура, обожавшая фюрера, с самого начала не доверяла мне. Как-то раз, когда Герда Янике ушла с сыном на прогулку, старуха крикнула: “Сестра, бутербродика хоцца!” На кухне лежала буханка чудесного черного хлеба, запах которого буквально сводил меня с ума. А мне пришлось намазывать один ломоть за другим, по крайней мере четыре штуки. Внучке она потом рассказала, что съела всего два бутерброда. И я попала под подозрение как воровка. Госпожа Янике размечала буханку снизу, чтобы сразу заметить, если я украдкой отрежу кусок.

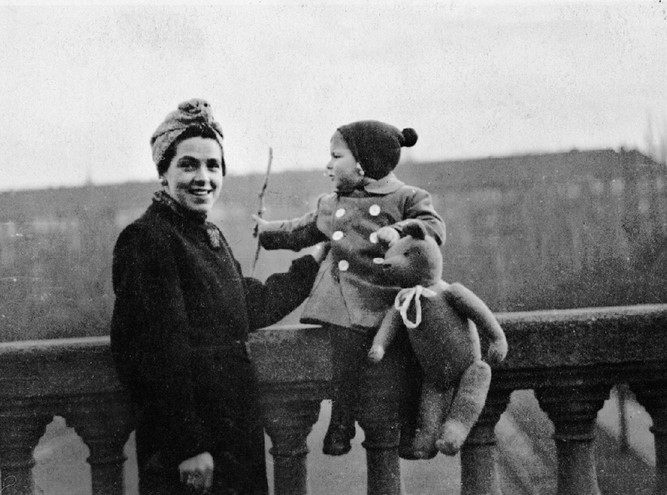

Герда Янике, квартирная хозяйка, зимой 1942–1943 гг., с сыном Йоргом, Маленьким Германцем

И все же я выкручивалась. В отсутствие хозяйки ставила масленку на горячую мокрую тряпку, а затем переворачивала. Сверху на масле был узор, который не воспроизведешь. Зато снизу я могла незаметно срезать тоненький ломтик и съесть его. Госпожа Янике, конечно, удивлялась, что масло быстро кончается, но так и не поняла, в чем дело.

Чтобы справиться с укорами совести, я мысленно набросала юридическое обоснование своей ситуации и назвала его “Имперские правила кражи съестного для нелегалов”. Записать сей опус я не могла, так как не имела бумаги, но, высмеивая власти, испытывала некоторое облегчение.

Раз в неделю около полудня я ходила к Хеллерам, которые жили рядом со своей практикой. Порой оставалась совсем ненадолго, говорила только: “Все хорошо, ничего нового нет”. Во время одного из таких визитов я познакомилась с их столовой, обставленной с большим вкусом: стол красного дерева и прочая мебель в стиле конструктивизма. Старинные резные буфеты и серванты здесь отсутствовали.

Стулья были обтянуты кобальтово-синим плюшем. Когда Хеллер предложил мне сесть, его жена тотчас вмешалась:

– Стоп! Сперва газета! – И положила ее на сиденье, чтобы защитить обивку, будто я пришла вся в грязи. И это лишь одно из многих ужасных унижений, каким подвергала меня эта пара. Позднее я узнала, что все, кого приглашали в столовую, поневоле сидели на газете.

Гинеколог Бенно Хеллер и его жена Ирмгард. Ок. 1930 г.

Госпожа Хеллер невероятно дорожила своей столовой. И содержала ее в неукоснительном порядке. Однажды, ожидая гостей, она решила, что прислуга недостаточно надраила пол, сама взялась за тяжелую щетку и терла паркет, пока у нее, страдавшей хроническим сердечным недугом, не случился тяжелый приступ.

Вот такими были Хеллеры: с одной стороны, героически рисковали жизнью, помогая другим. С другой же стороны, блестящий паркет был им не менее важен, чем сопротивление нацистам.

В доме Герды Янике меня держали под надзором. Ниже этажом жила консьержка по фамилии Краузе, которая считала, что все вокруг ей в подметки не годятся. Ее сын был инженером, а сама она – отъявленной нацисткой. Эта Краузе постоянно допытывалась у госпожи Янике:

– Почему вы не зарегистрируете, как положено, эту особу, которая живет у вас и ухаживает за бабушкой?

Герда Янике придумывала отговорки. Твердила, что я буду ночевать в квартире лишь от случая к случаю. И тем не менее у всех на виду часто с утра пораньше посылала меня за молоком.

– Госпожа Янике, это обязательно? – спрашивала я.

– Ну пожалуйста, хоть чуточку пользы вы можете принести? Я-то достаточно для вас делаю. Вдобавок я в халате.

И вот однажды я спозаранку отправилась к молочнику, лавка которого была самой настоящей кухней сплетен. С молоком, купленным на карточку для малолетних детей, я зашла в первый попавшийся подъезд и отпила большой глоток. Но теперь бидон необходимо долить. Поблизости была колонка, но я не знала, как мне в одиночку скачать в бидон точное количество воды.

Но тут мимо прошел штурмовик.

– Помочь? – дружелюбно спросил он. – Вижу, руки у вас заняты.

И он налег на насос. Я набрала пригоршню воды и сумела долить бидон. От всей души поблагодарила, и штурмовик распрощался, словно помочь мне разбавить молоко – самое обычное на свете дело. Только госпожа Янике заметила, что молоко какое-то голубоватое.

– А я тут при чем? – обиженно сказала я. – Откуда мне знать, чтó там привозят молочнику.

Когда она сама ходила за молоком, оно было нормальным.

Между мной и доктором Хеллером тоже нарастала напряженность. Я узнала, что госпожа Янике недовольна моей работой.

Как-то раз я сказала ему:

– Больная старушка так исхудала. Мне кажется, у нее цепень. Я видела что-то такое, когда сажала ее на горшок.

– Это бы многое объяснило, – сказал он, – в другой раз не выливай горшок.

При следующем визите, рассмотрев содержимое горшка, он сказал:

– Ну ты и дуреха, это клочки кишок, которые в любое время могут выйти, а вовсе не цепень. Ты совсем ничего не соображаешь!

– Откуда же мне это знать?

– Ученица медсестры уже через два месяца должна знать элементарнейшие сведения по уходу за больными.

– Так я ведь не ученица медсестры!

– Нет, ты у нас достославная выпускница, прекрасно знаешь латынь и французский и необычайно высокообразованна, но практически ничего не умеешь.

Такие перепалки возникали между нами часто и очень ранили мое самолюбие. Мы ссорились и злились друг на друга. Потом опять мирились и чувствовали тесную близость.

Однако его жена однозначно терпеть меня не могла.

Ирмгард Хеллер, женщина очень стройная, высокая, всегда причесывалась на старонемецкий манер. В войну такую прическу называли “отбой”, то бишь бомбежка кончилась, “все наверх”. Когда она слегка откидывала голову назад, меня не оставляло ощущение, что вообще-то надо обращаться к ней на средневерхненемецком: “oh hohe Frouwe – о благородная дама!”.

Происходила она из семьи крупных лейпцигских буржуа и, в сущности, должна бы выйти за человека из этих кругов. Но грянула Первая мировая война, она пошла работать в лазарет помощницей сестры милосердия и там безумно влюбилась в студента-медика и врача-ассистента Бенно Хеллера. И вышла за этого парня из семьи еврейских коммерсантов, которые жили в Бад-Дюркхайме, и всю жизнь обожала его.

У жены Хеллера были причины недолюбливать меня: по моей вине возобновилась нежная связь, существовавшая ранее между ее мужем и госпожой Янике. Спрятав звезду, он порой приходил к ней на квартиру, причем не только ради больной бабки. Сам Хеллер однажды сказал мне со злостью:

– По-твоему, мне это доставляет удовольствие? У меня и так уйма забот, вдобавок все мы недоедаем. Я плачу за твое убежище госпоже Янике своей потенцией!

Мне было крайне неловко, но что я могла сделать?

Хозяйка же пыталась утаить от меня эту связь. Твердила, что у нее есть новый знакомый, дантист. Пока он у нее, я должна уходить из квартиры. Она выкладывала перед дверью коврик, в длину, давая мне сигнал: путь свободен!

Хотя у Ирмгард Хеллер очень даже хватало причин для бешеной ревности, в случае опасности супруги крепко держались друг за друга. Еврея Бенно Хеллера брак с нееврейкой спасал от депортации. А когда у него в свое время была возможность эмигрировать к брату в США, он отказался, потому что не мог взять с собой сердечницу-жену.

3

Сувлекательным цирковым миром я впервые соприкоснулась через Каролу Шенк. А благодаря ее золовке, к которой переехала в декабре 1942-го, узнала его поближе.

Камилла Фьоки была одной из десятка детей семейства Шенк. Все они родились в жилом фургоне и получили от родителей экзотические имена. Потому что всем была уготована цирковая карьера.

В школу Камилла Фьоки ходила от случая к случаю, но как артистка была очень честолюбива и успешна. Она сумела вырваться из бродячего цирка и получала ангажементы в стационарных заведениях вроде Фридрихштадтпаласта. Проработав на манеже много лет, она влюбилась в Паоло Фьоки, итальянца, тоже циркача, чуть моложе ее. Они поженились, и Камилла на свои средства построила в Цойтене прелестную виллу. Хотела счастливо жить там с Паоло и все-таки надеялась забеременеть. Но эта мечта не сбылась. В один прекрасный день Паоло уехал на родину, познакомился там с молоденькой танцовщицей, отчаянно влюбился, и очень скоро у них родился ребенок.

Камилла по-прежнему жила в цойтенской вилле, к юго-востоку от Берлина, туда-то приехала и я.

– Мои сотрудники всегда живут в приличных условиях, – сказала она при встрече. И провела меня в очаровательную девичью комнату с белой лаковой мебелью. Я была в полном восторге от такого жилища.

Потом она предложила мне угадать, сколько ей лет – волосы окрашены в цвет платины, личико ухоженное, миниатюрная фигурка, одета как молодая девушка. Я, разумеется, решила доставить ей удовольствие:

– Я бы могла сказать, вам лет двадцать пять, но покривила бы душой. Вижу ведь, что вам за тридцать, возможно, даже под сорок.

Она радостно засмеялась и воспылала ко мне живейшей симпатией. Я заметила на ее руках желтоватые пятна и тонкие белые штрихи на радужной оболочке глаз и поняла, что на самом деле ей лет пятьдесят – пятьдесят пять.

Карола Шенк заранее предупредила меня.

– Камилла – сумасбродка. Тебе придется с ней нелегко, – сказала она, когда мы поездом ехали в Цойтен. – Она из себя выходит от ярости, если в доме вдруг нет сигарет, коньяка или натурального кофе.

Все это доставали только на черном рынке, втридорога, а Камилла успела вконец обнищать. Ей отключали то газ, который она не смогла оплатить, то свет и телефон.

– Трогательно, что при всем при том она готова тебя принять. В сущности, она человек добросердечный, – добавила Карола.

С уходом Паоло “Трио Фьоки” перестало существовать, но Камилле хватило честолюбия создать новую группу. Правда, в ее распоряжении была одна-единственная ученица, пятнадцатилетняя девочка по имени Инга Хуббе. В глубине души обе знали, что циркачки из Инги никогда не получится. В школе девочка получала по гимнастике прекрасные оценки, но это ведь еще не все. Госпожа Фьоки ужасно к ней придиралась, а порой и поколачивала. Я часто наблюдала, как она разучивала с Ингой балетные позиции или пыталась научить ее перекатам, когда нужно поочередно переходить от стойки на руках к мостику и опять к стойке на руках, двигаясь таким образом вперед.

Камилла и мне поручала работать с Ингой. Но ничего не выходило, Инга, выбившись из сил, вся в поту падала на стул, как только ее наставница выходила за дверь. Обычно госпожа Фьоки оставалась в пределах слышимости.

– Давай, Инга, действуй! – кричала я в таких случаях сидящей на стуле Инге. И наконец: – Ну вот, уже кое-что! Вполне хороший перекат!

Тотчас же в комнату входила Камилла Фьоки. И, как ни удивительно, теперь упражнение Инге в самом деле удавалось.

Инга страдала от уймы проблем подросткового возраста и большую часть дня скучала. Я относилась к этой девочке в целом с симпатией, но скорее прохладно и равнодушно. И даже не предполагала, что позднее ее семья сыграет важную роль в моей жизни.

Все Шенки специализировались на так называемых икарийских играх, представлениях, когда людей подбрасывают в воздух, будто они могут летать. Например, три человека составляли башню: один “приземлялся” на плечи другого, оркестр же сперва умолкал, а потом играл туш. Каждое движение надлежало рассчитать с точностью до миллиметра, чтобы эти трое могли сохранить равновесие. Настоящая игра начиналась, когда две такие башни стояли друг против друга. Мужчины, стоявшие наверху, начинали тогда бросать друг другу еще одного участника – обычно миниатюрную молоденькую девушку.

“Трио Фьоки” давно упростило этот номер до упражнения “Трижды вверх”. Но чтобы снова разучить его, недоставало третьего участника.

Рекламная открытка цирковой труппы “Сестры Фьоки и Паоло”, ок. 1927 г. В верхней части снимка изображены перекаты.

У Камиллы Фьоки я чувствовала себя хорошо, потому что она была страстной противницей нацизма. Выросшая в цирковой среде, она любила бродячий народ и терпеть не могла полицию и власть: ее глубокая симпатия принадлежала всем номадам, а значит, и цыганам и евреям. “У меня все и всегда накормлены, – подчеркивала она. – Мы, цирковые, народ особенный. Все, что есть, делим на всех”. Я приносила продукты, которые давала мне госпожа Кох, и завтракала, обедала и ужинала вместе с Камиллой Фьоки и Ингой Хуббе.

Вечером мы играли – в мюле, в шашки и в незнакомые мне игры вроде костей или китайского маджонга. Камилле по-детски хотелось постоянно выигрывать, хотя играла она не особенно хорошо. И я нарочно допускала ошибки, давая ей выиграть. Тогда она от радости хлопала в ладоши.

С другой стороны, Камилла эксплуатировала меня на всю катушку. Пользуясь случаем, заставляла меня тщательнейшим образом наводить чистоту во всем доме. Я ползала на коленях, вылизывая каждый угол. К сожалению, она не умела четко сформулировать, чего хочет. Говорила до странности манерно, а вот грамматически, увы, зачастую неправильно. Вдобавок постоянно путала значение сходно звучащих слов. Когда Камилла волновалась, голос ее срывался на истерический крик, и я понимала только одно: что-то надо было сделать не так, а вот так. От злости она багровела, обзывала меня идиоткой и таскала за волосы. Но спустя полчаса униженно просила прощения, гладила по щеке и говорила:

– Я сама идиотка, душевнобольная, психованная! У меня нет денег на хлеб, а я пускаю в дом человека, которого еще и кормить должна.

Иногда в гости заходила Лизхен Саббарт. Камилла выучила ее на цирковую артистку, и выступала она весьма успешно. Про себя я называла ее Три Прически, потому что волосы у Лизхен были настолько густые, что фактически она носила сразу три прически. Сверху этакое гнездо, на какое у любой другой женщины ушли бы все волосы. Потом полудлинная, очень пышная стрижка, из-под которой выглядывали еще и крутые кудряшки. Цвет тоже потрясающий – блестящий каштановый. Лизхен Саббарт часто говорила: “Я наверняка единственная циркачка во всей Германии, которая не делает перманент и не красит волосы”. Выросла она в пригородном садовом поселке в Нордэнде, в семье старого заслуженного анархо-синдикалиста. Этому человеку удалось вырастить всех своих детей антифашистами. Поэтому Лизхен относилась ко мне исключительно хорошо, угощала сигаретами и дарила карамельки.

В выходные приходила и Карола Шенк. Все радовались встрече. Подруги втроем отрабатывали номер “Трижды вверх”.

– Господи, какое наслаждение, – говорила Камилла Кароле, когда та вставала ей на плечи, – ты легкая как перышко!

Инга смотрела, но оставалась инертной, как колода, и никоим образом не реагировала на то, что ей демонстрировали.

Не все Шенки жили в цирковом окружении. Например, Аманда, сестра Камиллы, вышла за портного, притом фанатичного нациста. И именно против этого человека мой отец однажды вел судебный процесс, представляя интересы совершенно обнищавшего восточного еврея, который подрабатывал в этой пошивочной мастерской, а денег так и не получил. В конторе у отца я случайно стала свидетельницей встречи обеих сторон: здоровенный толстый хозяин-портной обрушил на тощего, рыжего, совершенно нищего еврея сущий град угроз, я такого никогда не видала.

Все это ожило в моей памяти, когда Аманда приехала в Цойтен с визитом и мне назвали фамилию ее мужа. К счастью, она приехала без него. Меня представили как русскую прислугу, с загадочной улыбкой я молча подала кофе, а потом убрала посуду.

Той паре, что жила в мансарде над нами, Камилла тоже рассказала про меня какую-то историю. Правда, сразу же и забыла, что именно говорила соседям. Кто я для них? Русская? Или работница-полька?

Однажды меня послали что-то отнести наверх. Я выполнила поручение молча. Молодая женщина как раз была очень занята: портниха, стоя на коленках, подкалывала ей подол. Она примеряла платье для беременных и выглядела совершенно очаровательно.

В другой раз, когда прибирала в угольном подвале, я нашла затрепанную брошюру издательства “Реклам” с кантовской “Критикой чистого разума”. Сделала перерыв, села на кучу угля и стала читать. Неожиданно передо мной выросла молодая женщина из мансарды. Как и я, она жутко перепугалась и густо покраснела.

– Вы говорите по-немецки? – шепотом спросила она.

– Да, конечно, – ответила я. Врать не имело смысла, я ведь читала книжку.

– Подождите минуточку, – сказала она и пошла наверх. А немного погодя вернулась и протянула мне несколько печеньиц, завернутых в серебряную бумагу.

– Спасибо, – поблагодарила я. Больше я никогда эту соседку не видела.

В переоборудованной под гараж части подвала я обнаружила большой дорогой автомобиль. Принадлежал он господину Леману, начальнику Каролы Шенк, который жил с семьей в Цойтене. Камилла и Карола знали, что он срочно ищет прислугу. Жена его совершенно не справлялась с маленькими детьми и множеством больших вечерних приемов, которые ему, высокопоставленному нацисту, приходилось устраивать.

Выступление во Фридрихштадтпаласте: Паоло Фьоки, Камилла Фьоки и Лизхен Саббарт – Три Прически.

И обе дамы пришли к мысли предложить на эту роль меня. Леман, считали они, мог бы даже организовать мне значок “Р”, который носили работники-поляки. У него в доме никто не заподозрит во мне еврейку-нелегалку. Но я все же испытала огромное облегчение, когда узнала, что Леман не согласился. Мне совершенно не хотелось играть роль прислуги у важного нациста.

В Цойтене я, по договоренности, должна была оставаться две недели. Когда этот срок истек, Камилла Фьоки попрощалась со мной до странности холодно. Пожелала всего хорошего и поблагодарила за работу. Но что-то было не так. Только вот я не знала, что именно.

Снова меня ждала неизвестность. Конечно, был уговор о моем повторном пребывании у госпожи Янике, правда уже в новом году. И кроме Бенно Хеллера, обратиться мне сейчас было не к кому.

Он дал мне адреса двух женщин в Нойкёлльне, которые якобы сдавали комнаты, но обе они мне отказали. Самую последнюю возможность – на крайний случай – он назвал мне, только когда эти две попытки кончились ничем: послал меня к Фелицитас, в ту мрачную пивнушку на Вассерторштрассе. И она продала меня Карлу Галецкому, Резиновому Директору с жилым бараком на заднем дворе.

4

Когда я проснулась утром после первой ночи в бараке, Резиновый Директор уже ушел на работу. Он не стал меня будить, хотя накануне вечером просил покинуть квартиру до прихода прислуги. Ей пока незачем знать, что у него живет женщина. Сотрудникам же он непременно хотел меня показать. Поэтому велел мне утром прийти в мастерскую.

Много лет спустя на сцене Берлинского ансамбля я увидела нищих в “Трехгрошовой опере” и подумала: “Господи, это же работники Резинового Директора!”

Человек десять работников, которых наскреб Галецки, были фигуры совершенно невероятные: пенсионеры, бюллетенщики и инвалиды; всех он нанял и хорошо им платил.

– Послусюнрод, – так он начал. Имея в виду: – Послушайте сюда, народ. – И повторил в нескольких вариантах, пока его не поняли. Потом объявил: – Это – моя супруга. Я уже не один, и вы должны слушать ее, как меня.

Я сказала несколько дружелюбных слов и улыбнулась. Просигнализировала: “Мы с вами поймем друг друга”, – и ушла.

Вечером Галецки сказал мне:

– Я смотрел, как ты прошла по двору. Видала, как шаркает Фелицитас? В том-то и заключена большая разница, очень для меня важная: она шаркает, а ты шагаешь гордо и свободно.

Я порадовалась этому комплименту, который, как мне казалось, относился не к моей персоне, а ко всем евреям вообще: “Ты шагаешь гордо и свободно”.

Правда, в этом замечании сквозил еще и невысказанный недоверчивый вопрос: а ведь ты не опустившаяся шлюха из низов, на которую я рассчитывал? Кто ты и откуда? Тем же вечером он рассказал мне, что настолько ненавидит евреев, что чует их за сотню метров. Я повернулась к рыбкам, чтобы он не видел, как я покраснела. И рискнула спросить, как же пахнут евреи. Он не сумел описать.

Однажды вечером нас пригласила к себе его мать, жившая неподалеку. Ее муж, отец Галецкого, умер давным-давно. Она вышла замуж вторично, но опять овдовела. Меня эта древняя старушенция встретила с огромным любопытством.

Худшего обеда я в жизни не едала. Она приготовила “фальшивого зайца” (так в Берлине называют мясной рулет). Он стоял на краю плиты и успел остыть, был чуть теплый. Главным его ингредиентом оказался гнилой репчатый лук. Скверный жир соуса застыл, то бишь фактически в пищу не годился. Галецки, который любил и уважал свою мать, опасливо наблюдал за мной, не отпущу ли я какого замечания. Но я держалась вежливо и дружелюбно, съела чуточку, и он опять удивился моей огромной терпимости.

После ужина Галецки по обыкновению улегся на диван. Его мать пошла на кухню, а я сказала, что помогу ей вымыть посуду. Выглядела старуха ужасно, крашеные угольно-черные волосы подчеркивали каждую морщину на лице. Но то, что последовало, было, в сущности, очень трогательно: она сказала, что все время наблюдала за мной.

– В твоем лице нет фальши, – сказала она, – ты ничего дурного не замышляешь. Я знаю жизнь, хотя теперь вообще ничего не понимаю. Чего ты хочешь от моего Карла? Он инвалид, а ты симпатичная молодая женщина. Мне тебя жаль, я предупреждаю тебя, не привязывайся к нему, иначе попадешь в беду.

Несколькими учтивыми фразами я вывернулась из этого разговора.

Однако несколько дней спустя меня едва не сгубило то, что Фелицитас подробнейшим образом поведала посетителям своей пивнушки, что ходила в больницу, по женскому делу. Она назвала имена нескольких врачей, упомянув, что прежде лечилась у Хеллера. В этой связи Галецки сказал мне:

– Она была в еврейской больнице, называла-то сплошь еврейские фамилии… поэтому и ты тоже у меня на подозрении.

– Что? – спросила я. – Еврейские фамилии?

К собственной неожиданности, я вдруг полностью овладела собой. Постаралась внушить себе, что рыбки в его аквариумах за меня и служат мне защитой.

– У евреев совсем другие фамилии, – сказала я и выдала цепочку совершенно идиотских слогов: – Пичи-пачи-кляч-пучпич-папа-какак.

Галецки смеялся до слез, счел все это очаровательным, и я добавила еще несколько глупостей наподобие “пинг-панг-понг” или “бим-бам-бум”. В конце концов он не выдержал и опять прыснул:

– Тебе просто цены нет, так и брызжешь молодым весельем.

В эти дни Резиновый Директор прикидывал, не пора ли познакомить меня с приятелями из пивнушки. Я была в ужасе. Но прежде чем дошло до дела, его опять обуяло недоверие. И на сей раз он буквально приставил мне нож к горлу. Успел тайком перерыть мою сумку, пока я была на кухне или в ванной. И подробнейшим образом расспрашивал о ситуации, которая вынудила меня уйти из дома. Я давно поняла: чтобы поверили, надо вполне реалистично описать знакомые обстоятельства – без вранья, которое придется потом держать в уме, – только связать их иначе. Поэтому я просто описала ему жуткую тесноту в квартире госпожи Янике и изобразила ее ужасных родителей как якобы своих свекра и свекровь. У Герды Янике я познакомилась с этими пенсионерами, на лицах которых застыло вечное недовольство. Они будто только что надкусили гнилой лимон и считали себя навеки обделенными. К впечатлительной дочери они относились враждебно, не понимали ее. А что они вдобавок закоренелые нацисты, я, конечно, Галецкому не сказала.

Правда, потом Фелицитас опять разболтала в пивнушке что-то, вновь повергшее Резинового Директора в большие сомнения насчет моего происхождения.

– Я больше не верю твоей истории, – сказал он, – надо прояснить это дело, причем как можно скорее. Если расово с тобой не все в порядке, тогда конец, жди беды.

Я знала: моя жизнь под угрозой. Физически Галецкому, конечно, со мной не справиться. Но он в любую минуту мог пойти в мастерскую и оттуда позвонить в гестапо. А я не могла просто сбежать, ведь таким образом подвергла бы огромному риску Ханхен Кох. Ведь он знал ее имя и адрес.

Спокойно и как бы равнодушно я ответила:

– Ты можешь выяснить все завтра. А сейчас пора на боковую.

– Ладно, – сказал он, – завтра сходишь для меня за покупками.

Он написал записку и оставил мне крупную купюру. Купить нужно было по мелочи кое-что у пекаря, у мясника и т. д.

А дальше случилось чудо. Едва я наутро вышла на улицу, как встретила Фелицитас, она шаркала ко мне. Из-под зимнего пальто выглядывал подол нижней юбки, вид совершенно заспанный. Она делано зевнула:

– Ах, я ужасть как устала. И напрочь забыла кое-что тебе передать. Могла бы сказать Резиновому Директору, но и про это забыла.

– Что же именно? – спросила я.

Она опять зевнула:

– Доктор Хеллер специально зашел ко мне вечером, когда я аккурат собиралась в пивнушку, и сказал: ты должна кое-что передать барышне, которую куда-то там определила.

Он вдолбил ей текст и заставил несколько раз повторить. Так что теперь она отбарабанила, как ребенок стишки: дама из виллы в Бранденбургской марке покорнейше просит простить ее за то, что она меня обидела, и приглашает незамедлительно приехать к ней погостить.

Я не подала виду, какое облегчение принесла мне эта весть.

– Ты могла бы сказать мне и несколько дней назад, но сейчас тоже не поздно, – спокойно обронила я и добавила: – Ну, пока, мне надо кое-что купить для Резинового Директора.

В магазинах тогда приходилось выстаивать бесконечные очереди. Но тут случилось второе чудо: я пришла в совершенно пустую булочную, купила то, что записал Галецки, и через минуту снова была на улице. У мясника и у зеленщика – то же самое.

С некоторой гордостью я свернула авоську цветком и положила на кухонный стол, а вокруг разместила покупки и сдачу. И при этом думала: “В ваших кругах сдачу бы зажилили, но не в наших. Мы другие”.

Потом я пошла во второй барак. Спросила у первого попавшегося работника:

– Шеф здесь?

– Не-а, пошел матерьялы закупать.

– Ладно, – сказала я, – квартиру его я заперла, покупки оставила на столе. Вот ключи… Будьте здоровы. Вполне возможно, я больше не вернусь. Хочу помириться с семьей. – И с этими словами ушла.

С мастерской, кстати говоря, обстояло непросто. Там стояли станки фирмы “Болей”, знакомые мне по “Сименсу”. Сырье для производства мелких деталей, которые на них делали, с помощью сложнейших махинаций крали на военных предприятиях, и Резиновый Директор щедро за это платил. А потом он с умилением поставлял готовые детали той же военной промышленности, а значит, любимому фюреру. В этом заключалась нелепая двойственность натуры Галецкого: дело, вызывавшее у него пламенный восторг, одновременно было средством для достижения цели, – и он мошеннически на нем наживался.

Назад: Часть третья “Радуга неописуемой красоты” Попытки бежать и переход на нелегальное положение

Дальше: Часть пятая “Я была барышней без имени” С 1943 г. почти нормальная жизнь