Книга: Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940–1945 гг.

Назад: Часть вторая “Одна в ледяную пустыню” Принудительные работы на заводе “Сименс”

Дальше: Часть четвертая “Во всем виноват враг” Первая нелегальная зима

Часть третья

“Радуга неописуемой красоты”

Попытки бежать и переход на нелегальное положение

1

Вскоре после моего переезда на Шмидштрассе ко мне без предупреждения зашел Эрнст Вольф. Отпрыск весьма почтенной семьи берлинских евреев, он в свои без малого пятьдесят был не женат. Отец его долгие годы возглавлял Старую синагогу на Хайдеройтер-гассе.

Прежде чем меня отправили на завод “Сименс”, я некоторое время на добровольных началах работала в генеалогическом архиве Эрнста Вольфа. И влюбилась в него. Меня обуревали буйные, но еще весьма романтические чувства. Я тщетно надеялась на какой-нибудь знак с его стороны. Ведь девушке совершенно не подобало начинать первой.

И вдруг этот неожиданный визит.

– Ваш папенька взгрел бы меня хорошенько, вздумай я приблизиться к маленькой барышне, – объявил он, – однако ж теперь никто не защитит вас от мужской навязчивости.

Эта пошлость меня поразила. Папа умер всего несколько недель назад. Но я по-прежнему была влюблена, и между нами быстро завязался роман, обернувшийся для меня первой серьезной любовью.

Эрнст Вольф был очень глубоко связан с традицией, домашнее воспитание наложило на его образ мыслей столь глубокий отпечаток, что бóльшего еврея, чем он, просто представить себе невозможно. В этом заключалось его сильнейшее влияние на формирование мой личности.

Интимная близость с ним, однако, не принесла мне желанного. Телесный контакт разочаровал меня, только я не знала почему. Мне недоставало опыта в таких вещах, а рядом не было умного взрослого человека, которому я могла бы излить душу. Лишь гораздо позже я узнала, чтó с Эрнстом Вольфом было не так.

Теперь я часто находилась на кухне, когда госпожа Якобсон стряпала или мыла посуду. Мы с ней подружились и часами вели разговоры. Однажды я рассказала ей, что, по слухам, еврейские девушки, заключив брак с китайцем, якобы могут получить китайский паспорт, что защитит их от гонений и, наверно, даже позволит выехать из страны.

– Попробуйте, – сказала квартирная хозяйка, – вам ведь никто не мешает. Прямо через дорогу, на Нойе-Якобштрассе, есть дом, где живет уйма китайцев. На верхотуре, по-моему, на третьем или на четвертом этаже.

Я сразу пошла туда. На дверях большинства квартир красовались обычные фамилии, вроде Мюллер или Шульце, а вот на одной стояло “Пин Пан, Дин Дан, Ян Яо” и так далее. Туда-то я и позвонила. Дверь отворилась, и в коридор высыпали китайцы. Самый высокий и солидный, видимо, был у них главным. К нему я и обратилась:

– Извините… я ищу кого-нибудь, кто мог бы давать уроки вашего языка. Китайский – язык замечательный и связан с такой высокой культурой, поэтому мне хочется его выучить.

– Ты не искать китайский учитель. Ты искать фиктивный брак. – Он говорил на ломаном немецком, с сильным китайским акцентом.

– Верно, – признала я, – я еврейка и хочу уехать из этой страны. Но не хотела все с ходу выкладывать.

– Фиктивный брак стоит сорок тысяч марок, – сказал китаец. Я уже не помню точную сумму, но она была очень велика и для меня совершенно неподъемна.

– В таком случае извините за беспокойство. До свидания, денег у меня нет. – Я повернулась к выходу.

– Стой, стой! – поспешно сказал он. – Есть другая возможность. Настоящая женитьба. Бесплатно. Я приходить вечером, и мы праздновать помолвка.

Он спросил мой адрес, я охотно его сообщила. И действительно, несколько часов спустя он явился на Шмидштрассе, принес с собой уйму еды и бутылку вина. Праздник хоть куда! Я, конечно, поделилась с Якобсонами, так что в порядке исключения детям достался настоящий ужин.

Отныне я была помолвлена с Шу Ка Лином – или, соответственно, с Лин Шу Ка, как его называли по-китайски. Чтобы пожениться, нам требовалось разрешение городских властей. Мне надо было подать заявление, а я понятия не имела, что для этого требуется. Мой опекун Мориц Якоби послал меня к адвокату Лигницу, нееврею, специалисту по международному праву. Я представилась этому пожилому господину как дочь его покойного коллеги и перво-наперво спросила, сколько будет стоить консультация. Он успокаивающе положил свою руку на мою и сказал:

– Нисколько. Так чтó у вас за вопрос?

Я рассказала свою историю, и он объяснил, как и на чье имя составить заявление. А потом дал мне образец, который быстро надиктовал машинистке.

Мой китаец был человек симпатичный и щедрый. Несколько раз даже делал мне подарки. Но ближе мы друг друга не узнали, да и поговорить толком не могли. Про себя я думала: “Как было бы здорово получить через него китайский паспорт. Но это не роман, из которого что-нибудь получится”. Вероятно, он тоже чувствовал, что с моей стороны особой симпатии нет и что одновременно у меня развивается совсем другой, очень важный для меня роман.

Однажды он пришел ко мне вечером в пятницу, когда я как раз собиралась идти в синагогу на Хайдеройтер-гассе. И я просто взяла его с собой. С удовольствием предвкушала, как покажусь с ним под ручку перед другими еврейскими девушками. Сколь ни плачевны времена, таким манером у всех опять будет повод посплетничать. Многие ведь знали, что вообще-то у меня роман с Эрнстом Вольфом, принадлежащим к консервативной еврейской элите.

А несколько дней спустя ко мне неожиданно явился гость. У дверей стоял кантор Хехт, хотел поговорить со мной. Меня видели в синагоге с китайцем, сказал он. И правление общины поручило ему вразумить непутевую сироту, ведь такое недопустимо. У нас состоялся долгий диспут, я цитировала Писание, выдвигала в качестве аргумента Саула. На прощание кантор сказал:

– В общем-то вы правы. У меня три дочери на выданье. Может, у вас и для них какой китаец найдется?

Время шло, а разрешение на брак никак не выдавали. Мы попытались ускорить дело и вместе пошли в инстанцию.

– Я жду ребенка от моего жениха, – сказала я там, – мы не можем дольше ждать.

– Тогда принесите справку. Давно ли вы беременны?

Тут вмешался мой китайский жених.

– С прошлой ночи. Мой невеста хочет кислый огурец, – гордо объявил он.

Вся контора так и покатилась со смеху. Я чуть сквозь землю не провалилась от стыда. А Шу Ка Лин с нацистским приветствием вышел из конторы.

Помог мне Эрнст Вольф, посвященный в мой план. Поехал со мной в район Вильмерсдорф к своему кузену, гинекологу, который, разумеется, именовался теперь еврейским лекарем. Меня Эрнст предупредил: этот человек очень несимпатичный, трус, который норовит угодить всем. Говорить с кузеном будет он сам.

– Ты должен оказать мне услугу, – сказал Эрнст Вольф своему кузену. – Сейчас, в эти страшные времена, с нами кое-что случилось: моя подруга в положении. Поможет только аборт.

– Для тебя я сделаю что угодно, но не аборт! – воскликнул тот. – Ты меня до виселицы доведешь!

Некоторое время они препирались, потом Эрнст Вольф вроде как уступил: он-де понимает, что требует слишком много. В таком случае выдай нам справку, чтобы мои родители позволили нам пожениться!

И гинеколог выдал мне справку, согласно которой я была якобы на третьем месяце. Но все без толку. Разрешение я все равно не получила.

Мои отношения с Шу Ка Лином мало-помалу заглохли. Когда их общежитие разогнали, я помогла ему снять комнату на Блуменштрассе у некой госпожи Ури, которая жила с двоюродным братом моего отца. Через несколько месяцев я узнала, что в этом доме мой китайский жених завел роман с дочерью консьержа.

В ту пору совершеннолетие обычно наступало в двадцать один год. Но я решила не дожидаться 4 апреля 1943 года, хотела, чтобы меня признали совершеннолетней досрочно. Мой опекун Мориц Якоби не возражал и составил для меня нужное заявление. На заседании суда по делам опеки я изрядно позабавилась.

– Я хочу быть совершеннолетней, потому что иначе мне и опекуну определенно будет сложно вести переписку из концлагерей, – заявила я.

Судья чувствовал себя крайне неловко. Покраснел как рак и постарался как можно скорее покончить с этой сценой.

– Разрешение вступает в силу прямо в зале суда, – резко бросил он. И тем самым отделался от меня.

2

Вначале июня 1942 года я столкнулась на улице с Валли Носсек. Раньше мы каждую пятницу встречали в Старой синагоге эту простую женщину, которая помогала по хозяйству и работала то у нас, то у Греты. Обычно она сидела на одном из самых дешевых мест на второй женской галерее. По окончании службы она во дворе подходила к нам, пожимала каждому руку и говорила: “Пусть господа вымолят себе всяческое благополучие!”

Носсек рассказала, что уже получила приказ о депортации и ее чин чином забрали, с рюкзаком и скаткой одеял. Однако на вокзале на нее напал такой жуткий понос – это она расписала во всех подробностях, – что пришлось бежать в уборную. Когда она наконец вышла оттуда, “вот ведь беда”, эшелон “уже ушел”.

Тогда она обратилась к железнодорожному служащему, описала ему свое положение. Тот бегом догнал двух гестаповцев, которые как раз уходили с платформы, и привел их обратно.

– Эти господа из гестапо были страх какие любезные, – продолжала она. В общем, любезные гестаповцы отвели ее домой и распечатали ее комнату. Теперь она ждала, что через неделю ее, как положено, депортируют.

Я как раз шла к своей подруге Ирене Шерхай и ее матери и рассказала им эту историю, которая очень меня заинтересовала.

– У пьяных, у маленьких детей и у слабоумных есть ангел-хранитель! – так прокомментировала услышанное Сельма Шерхай. Меня ее замечание навело на странную мысль, которая немногим позже оказалась весьма полезной: надо просто прикинуться слабоумной, и тогда ангел-хранитель придет на помощь.

И еще одно происшествие этих дней произвело на меня впечатление. Через клиентку прачечной госпожа Кох свела знакомство с гадалкой. Раз в неделю гадалка практиковала в Грюнау, хотя в ту пору это строго воспрещалось. Ханхен Кох питала слабость ко всякого рода мистике и магии и непременно хотела пойти туда вместе со мной.

Пожалуй, эта госпожа Клемштайн, которая якобы знать не знала, кто я такая, все же имела некоторое представление о моей особой уязвимости. Во всяком случае, она сказала:

– Вас всякой чепухой не обманешь. Мне не нужны ни карты, ни стеклянный шар. Мы просто спокойно посидим вместе, закрыв глаза. Либо я установлю с вами связь и получу видéние, либо нет. Если нет, я вам честно так и скажу и верну госпоже Кох деньги. А если да, расскажу вам, чтó увидела.

Немного погодя – мы молча сидели рядом – она сказала:

– Я вижу. Вижу двух людей с ордером.

Она рехнулась, подумала я. Мне послышалось “с ореолом”, с нимбом. А она имела в виду ордер на арест.

– Эти мужчины, или один из них, – продолжала она, – прикажут вам идти с ними. И вот что я вам скажу: если пойдете с ними, вас наверняка ждет смерть. Если не пойдете – пусть даже спрыгнете с верхушки церковной колокольни, – то останетесь целы-невредимы, будете жить. Когда придет срок, вы услышите мой голос.

В скором времени ко мне действительно явился человек с ордером на арест. Только находилась я не на верхушке колокольни, а у себя в комнате. Было 22 июня 1942 года, в дверь позвонили в шесть утра. В тогдашней Германии это, понятно, был не молочник. Поголовно все пугались, когда в шесть утра раздавался звонок в дверь.

Человек был в штатском. Госпожа Якобсон открыла. Он потребовал меня, для разговора. Я еще спала, но в ужасе проснулась, когда он вырос у моей постели. Спокойно и дружелюбно он сказал:

– Одевайтесь, приведите себя в порядок. Мы хотим вас допросить. Это ненадолго. Через час-другой вернетесь. – Они всегда так говорили, во избежание криков, глотания капсул с ядом и прочего, нежелательного для гестапо.

В этот миг я и правда громко и отчетливо услышала у себя в комнате голос гадалки. И совершенно автоматически в голове возник девиз: “Не пойду, я чокнутая!”

Я притворилась, что верю ему, и с идиотской ухмылкой спросила берлинским говорком:

– Этакий допрос небось цельный час займет, а?

– Да, вполне возможно.

– А у меня тут харчей ни крошки. Вот у соседки внизу, в полуподвале, у ей завсегда на плите эрзац-кофей, а то и настоящий. Глядишь, и хлебца мне даст. Можно, я к ней сбегаю? Прям так, в исподней юбке… В шесть-то утра никто меня не увидит… и не сбегу я.

В результате он меня отпустил, “к соседке”. Единственное, что я украдкой прихватила с собой, были сумка с кошельком и пустая бутылка. Я знала: на арест всегда приходят двое. И если второй караулит внизу, разобьется либо бутылка, либо его башка. Без сопротивления я с ними не пойду.

Выходя из квартиры, я успела заметить, как госпожа Якобсон побелела, провела этого человека на кухню и сказала:

– Ах, заходите сюда, посидите, пока ей там внизу соорудят бутерброд. – Она усадила его на стул и придвинула поближе кухонный стол, так что он очутился как бы в ловушке.

Внизу в подъезде стоял второй. Я спонтанно сменила роль. Ни секунды не раздумывая, воскликнула:

– Батюшки! – Я прикинулась заурядной молодой бабенкой. – Собралась перед работой почистить дверную ручку, а младшенький, ему всего-то два с половиной годочка, возьми да захлопни дверь. Пришлось в исподней юбке к свекрухе идтить за вторым ключом, а тут на тебе! – мужик в колидоре, глазки строит! Нет, надо же! Все вы, мужики, одним миром мазаны! – И так далее.

Агент чуть со смеху не помер, дал мне шлепка по заду – развлекся на все сто.

– Ладноть, – сказала я, – никто меня не видит. Через пять минут вернусь.

Мне понадобилось огромное самообладание, чтобы не спеша дойти до следующего угла. Потом я кинулась бежать. Обратилась к первому встречному, пожилому работяге, коротко рассказала, что случилось.

– Заходи в подъезд! – сказал он. – Я дам тебе свою ветровку. Ты маленькая, а я большой. Куртка тебе до колен будет. А потом мы пойдем к какой-нибудь твоей знакомой, возьмешь у нее шмотки. – По всей видимости, он здорово обрадовался: – Пусть я даже на работу опоздаю, дело того стоит! Хоть маленько насолю этим гнидам.

Обрывком бечевки он связал на макушке мои непокрытые волосы и отвел меня на квартиру семьи Вольф. Эрнст жил тогда на Нойе-Кёнигштрассе, с родителями, теткой и младшей сестрой, искусствоведом Теей Вольф. Отцу его уже перевалило за восемьдесят, и фактически главой семьи был Эрнст. Родственницы его очень возмущались, что он, человек, который обо всем заботился и все решал, завел роман с девушкой много моложе себя. Они на дух меня не выносили.

Но сейчас незамедлительно пришли на помощь. Теа Вольф подарила мне летнее платье, в котором я вполне могла опять выйти на улицу. В остальном у меня, по сути, ничего не было, лишь несколько пфеннигов в кошельке да еврейское удостоверение. Пустую бутылку от сельтерской я пока выбрасывать не стала.

Позднее я окольными путями еще раз связалась с Якобсонами и узнала, что моя квартирная хозяйка на целый час задержала гестаповца разговорами, до полного идиотизма дошла – показывала ему семейные фотографии. И я действительно склоняюсь перед величием этой совершенно заурядной, простой женщины, которая перебралась в Берлин из провинции. Она знала: ей самой, ее мужу и детям не спастись. И на самом деле рискнула всем, была готова к тому, что их всех убьют на несколько месяцев раньше, лишь бы обеспечить мне преимущество перед гонителями.

Как эта история закончилась, я тогда тоже узнала. Через час с лишним второй гестаповец поднялся в квартиру и спросил коллегу:

– Ну, вы скоро?!

Когда оба поняли, что случилось, вспыхнула страшенная перебранка. Оба винили один другого, пока не вмешалась госпожа Якобсон:

– Господа, я с удовольствием подтвержу, что вы целый час ждали напрасно. Моя жиличка – девица беспутная, частенько не ночует дома. Стало быть, вы просто не могли выполнить свою задачу.

Но оба они так боялись друг друга, что не смогли согласиться на такую версию. Сдуру сказали правду. Госпожу Якобсон вызвали в гестапо и устроили ей очную ставку с обоими, физиономии у которых были сплошь в синяках.

– Вы узнаёте этих людей? – спросили у нее.

– Они очень изменились, – ответила она.

А один из давешних визитеров заметил:

– Если б знали, что такая молодая девчонка окажется крепким орешком, мы бы весь квартал полицией оцепили.

Засим госпожу Якобсон целую-невредимую отпустили домой. Немногим позже, в марте 1943-го, вся ее семья была депортирована и убита.

3

Час был ранний, и я не знала, куда податься. И пока что пошла к Ирене Шерхай, лучшей своей подруге. Ей я поверяла все свои мысли и чувства, планы и суждения. Ирена, еврейка наполовину, жила со своей матерью Сельмой на Пренцлауэр-аллее. Ее отец, еврей, уже умер. Нееврейка-мать постоянно боялась за дочку.

Встретили меня там очень сердечно, но я понимала, что долго у них оставаться нельзя. Вполне возможно, меня станут искать у друзей. Сельма Шерхай дала мне в дорогу носовой платок и рубашку на смену, потом мы в большом волнении распрощались:

– До встречи после освобождения!

Тем временем я смекнула, где меня будут искать в последнюю очередь: в логове льва. Надо спрятаться в полицейской казарме, точнее у Эмиля Коха. Он служил в полиции штатным пожарным. На участке, расположенном в восточном предместье Берлина.

Много часов я провела там, просто сидя на длинном столе и болтая ногами. То и дело заходили пожарные, для которых появление женщины в этом месте стало необычным и желанным развлечением. Каждый шутил со мной, получая веселый и кокетливый ответ. У меня было вполне хорошее настроение. “Первый решающий этап позади, – думала я, – здесь гестапо меня искать не будет”. На душе стало куда легче, нежели в мучительные предшествующие месяцы.

Ирена Шерхай, лучшая подруга Марии Ялович. 1945 г.

Эмиль каким-то образом умудрился предупредить Ханхен и шепнул мне, чтобы я приехала к ним в Каульсдорф ближе к ночи.

Я знала, что на них можно положиться. При жизни моего отца госпожа Кох без устали твердила: “Этот домик по-прежнему ваш. Наш дом – ваш дом”. Но вместе с тем мне было ясно, что и в Каульсдорфе надолго остаться нельзя. Среди тамошних соседей хватало и мерзавцев, фанатичных нацистов, перед которыми дрожала вся округа. Эти люди ни в коем случае не должны узнать, что я там. Поеду в Каульсдорф, когда хорошенько стемнеет, а день-то был, считай, самый длинный в году, и темнело поздно.

Уже ночью, собираясь спать, я попросила Ханхен Кох:

– Будь добра, одолжи мне, пожалуйста, ночную рубашку!

– Ах, барышне требуется ночная рубашка? – ехидно спросила она. И я поняла, что допустила ошибку.

В конце концов госпожа Кох принесла ночную рубашку, вышитую, с ажурной строчкой по вырезу. Ей подарили ее на конфирмацию, и она ни разу ее не надевала.

– Очень добротная вещь! – подчеркнула она. Сама-то спала всегда в нижнем белье.

Я получила урок: надо быть осторожной и побыстрее приноравливаться к жизненным привычкам людей, которые меня принимали. Без помощи мне не обойтись, и я не вправе никого сердить.

На следующий же день я опять отправилась в город. Перво-наперво на Розенталер-штрассе, 44. Мне было так страшно снова войти в знакомый с детства дом. Я по-детски боялась, что этот дом, который я так хорошо знала, тоже узнает меня и подставит под удар.

Я хотела навестить Хильду Хаушильд, многолетнюю приятельницу дяди Артура. Он не женился на ней, потому что она не была еврейкой и в тогдашнем обществе ее бы не приняли. Но он помог ей перестроить во флигеле мансарду. Я часто гостила в этой на удивление красивой и со вкусом обставленной квартире.

Познакомились они на рынке, где Артур держал палатку с шуточными товарами. Например, у него можно было купить металлическую имитацию большой чернильной кляксы, положить ее на документ и таким манером кого-нибудь разыграть. Или спичечные коробки, которые начинали жужжать и скакать, как только к ним прикасались.

С работницей рынка Хильдой Хаушильд Артур завел шашни, заговорив о ее невероятно густой шевелюре. Вообще-то она была скорее дурнушка: лицо красноватое, нос тоже не сказать чтоб изящный, да и зубы плохие. А вот волосы – просто чудо, она чуть не каждый день ломала застрявшие в них расчески. Артур представился ей, сказав: “Мадемуазель, я подарю вам расческу, которая нипочем не сломается”.

Тетушке Грете было ох как непросто, с одной стороны, вести строго кошерное хозяйство брата, а с другой – мириться с этими отнюдь не ортодоксальными отношениями. Она на дух не выносила Хаушильд. Нередко между ними случались жуткие перебранки. Грета на всю лестницу осыпáла бранью подругу брата, а та кричала в ответ: “Лучше сварите вашему братцу порядочную кастрюльку жратвы, чтоб он с голоду не помер!”

Правда, мои отношения с Хильдой оставались безоблачны, даже после смерти Артура. Я навещала ее, она подсовывала мне продукты и всегда принимала у себя как близкую родственницу. И вот сейчас я с замиранием сердца и в радостном предвкушении поднималась к ней в мансарду. Не сомневалась, что она мне поможет. Глядишь, отправит к своей семье на Балтику.

Подойдя к ее двери, я увидела табличку с незнакомой фамилией. Позвонила, но никто не открыл. Я попробовала позвонить к соседям. В конце концов какая-то женщина приоткрыла дверь и сказала:

– Барышню Хаушильд ищете? Она неожиданно вышла замуж и уехала в Росток, вышла даже за весьма приличного господина, за инженера.

Адреса она не оставила. Я печально побрела восвояси.

Несколько ночей я провела у Тати Купке, сестры моей тети Мии Линдеман. Отец у них был очень симпатичный старик – дедуля Линдеман, столяр, старый коммунист из района Панков. В 1933-м он сказал Мие: “Знаю, ты любишь приятности жизни и заполучила их благодаря мужу. Ты делила с ним хорошие времена. И если посмеешь уйти от него и ваших детей, поскольку теперь, когда у власти нацисты, уже невыгодно иметь мужа-еврея, я тебя так выпорю, что мало не покажется. В нашей семье этот номер не пройдет”.

В самом деле, Миа осталась с моим дядей Хербертом и вместе с ним, Куртом-Лео и Ханнеле незадолго до начала Второй мировой войны успела выехать в Англию.

Сестра Мии, Тати, тоже никогда не симпатизировала нацистам. Ее муж Вилли до 1933 года был активным коммунистом и остался верен своим убеждениям. В их квартирке, в комнатушке с кушеткой, для меня тотчас постелили свежие простыни.

В первую же ночь к моей постели пришел Вилли. Хилый мужичонка с морщинистым лицом, в слишком короткой ночной рубахе бормотал какие-то мерзкие сальности. Остальное легко можно домыслить. Я не могла ни устроить скандал, ни выставить его, поэтому пришлось терпеть. Но я не сомневалась, что Тати все слышала.

Я чувствовала себя так неловко, что вообще глаз на нее поднять не смела.

Следующей ночью Вилли опять, как привидение, явился передо мной. Впрочем, нашлись и другие причины не задерживаться здесь. Стены в многоквартирном доме тонкие, а среди соседей полно нацистов. По политическим праздникам из окон вывешивали море флагов со свастикой. Рано или поздно я бы попалась.

Дальше мне помог другой человек, Эрнст Шиндлер, старый друг моего отца. Как еврея его давным-давно принудительно отправили на пенсию. Жил он в так называемом смешанном браке, на Гаудиштрассе, на севере Берлина. В последние месяцы я несколько раз встречалась с ним и штудиенратом доктором Максом Беккером. Мы начали вместе учить шведский. Потому что Беккер, увлеченный педагог, после Первой мировой передвигавшийся в инвалидном кресле, считал: “Мы что же, будем рассказывать друг другу, что война – катастрофа, а нацисты – преступники? Вообще-то жаль тратить на это время”. К сожалению, добрались мы только до третьего урока.

Шиндлер, сам обитавший в крохотной квартирке, устроил меня на Карлштрассе, у своей подруги Лотты. По крайней мере с виду эта женщина соответствовала клишированному образу интеллектуалки par excellence: лет сорока пяти, черные волосы подстрижены по-мужски, на носу толстые роговые очки. Изначально Лотта была работницей, получила образование в народном университете и до 1933-го была секретарем в социал-демократической партии.

– Никогда в жизни не стану нацисткой, – сразу же сказала она мне, – но и с социал-демократами больше не желаю иметь ничего общего. Пожалуйста, не задавайте мне об этом вопросов.

Она вообще мало со мной разговаривала. Хотела, чтобы ее оставили в покое. Я это заметила и попросила что-нибудь почитать.

Жила Лотта одна в двух смежных комнатах изысканной, буржуазно обставленной квартиры. К сожалению, туалет располагался на лестничной клетке, на полмарша ниже, что было для меня жуткой проблемой. Ведь днем я не могла выйти из квартиры.

Рано утром Лотта уходила и возвращалась домой поздно вечером. А я поневоле либо уходила вместе с ней и целый день слонялась по городу, либо оставалась в квартире и сидела тихо как мышка.

Вот Лотта и попросила меня обзавестись горшком, чтобы ходить по нужде. Опорожнять его я могла только после ее возвращения домой. Уже одно это достаточно противно, но на деле вышло еще хуже. Горшка не нашлось. Но каждые несколько дней я встречалась в Кёпенике с госпожой Кох. Она регулярно приносила мне так называемые бараньи ножки, которые без карточек брала у мясника. Это блюдо она доставляла мне в металлической кастрюльке с крышкой. Ее-то мне и пришлось задействовать вместо горшка.

Вскоре у меня уже глаза не глядели на эти бараньи ножки. Мутило меня от них, но, хочешь не хочешь, я ела их холодными, под каким-то ужасным соусом. Отвращение к еде из фекальной посудины настолько усилилось, что один ее вид вызывал тошноту. Тем не менее, конечно же, приходилось рассыпаться перед госпожой Кох в благодарностях за предназначенную мне еду. Однажды она принесла мне еще и кольраби. Я была не в состоянии проглотить ни кусочка.

Как-то в воскресенье Лотта пригласила меня на прогулку. Мы встретились с ее друзьями, довольно молодой парой, на станции “Бернау”. Я наслаждалась, потому что эти двое были очень начитанны. Мы оживленно беседовали, перескакивая с пятого на десятое. И ненароком я упомянула Кантову “Критику чистого разума”. После чего моя квартирная хозяйка отвела меня в сторонку и сказала:

– Вам надо еще многому научиться. Аугустины не нацисты и не противники нацизма, они милые люди, но и только. То есть вам надо держать язык на привязи. – Иными словами: не стоит привлекать к себе внимание замечаниями насчет Канта.

Примерно через две недели Шиндлер подыскал мне очередной приют. На сей раз у своей прежней приходящей прислуги. Помощница по хозяйству давно уже была им с женой не по карману, потому что жили они на грошовое жалованье, которое жена получала в какой-то конторе.

Ида Канке жила очень близко от него, на Шёнхаузер-аллее. Шиндлер знал, что она против нацизма. Выглядела беззубая старушенция как ведьма. Рот провалился, а нос сильно выдавался вперед. Вдобавок до ужаса тощая – высохшая, но не тонкая, как спичка, а плоская, как клоп.

Ида служила при туалетах в каком-то чиновном ведомстве, и каждый пфенниг был ей кстати. Она радостно хихикнула, когда Шиндлер, который сам сидел без денег, предложил ей десять марок за то, что она на две недели возьмет меня к себе. Правда, дала понять, что приняла бы меня и бесплатно. “По молодости я была коммунисткой, а на старости лет тянет к религии”, – часто повторяла Ида Канке. Она состояла в секте свидетелей Иеговы, в ту пору запрещенной.

Жила Ида во флигеле, занимая дворовую часть большой, некогда господской квартиры. Вообще-то у нее была всего одна комната, давняя кухня, с кафельным полом и крайне неуютная. Ее она сдавала добродушному молодому человеку. К сожалению, он был заика и мочился в постель. А мокрые простыни сушил у себя в комнате. Вонь стояла на всю квартиру. Помимо этой комнаты была лишь малюсенькая, переоборудованная под кухню комнатка прислуги, где, в свою очередь, отвели угол под туалет. Старушенция спала в подобии алькова, в дальнем углу прихожей, и эту большую старую деревянную кровать мне поневоле пришлось делить с ней.

Вся ее библиотека помещалась в выдвижном ящике кухонного стола и состояла из десятка растрепанных брошюр с пророчествами о конце света. Весь день я праздно сидела на шатком плетеном стуле, листая эти брошюры. До того замызганные, что страницы я переворачивала вязальными спицами.

Ходить по квартире не разрешалось. Ниже этажом жил инвалид, который мигом бы меня услышал. Вот я и сидела сложа руки, ждала госпожу Канке да жевала оставленный ею кусок хлеба.

В довершение всего именно в эти дни выпустили из тюрьмы брата Иды Канке, Хуго. Он отсидел довольно большой срок за убийство – не то своей жены, не то подруги. Старуха Канке боялась его как огня: вдруг заявится к ней вдрызг пьяный, потребует денег и прочая. Так оно и вышло. Я бы с удовольствием стала невидимкой, но он вообще не обратил на меня внимания. А через полчаса опять ушел, потому что, выйдя из тюрьмы, мигом подцепил какую-то бабенку.

Как-то раз на выходные Ида Канке пригласила гостей, на кофе, по случаю дня рождения. Я тихонько съежилась в уголке, однако мне было очень интересно. Пришли несколько мужчин, приятели Хуго, профессиональные уголовники. Вдобавок несколько подруг Иды, богомольные святоши-сектантки. “Общий знаменатель, – мысленно отметила я, – отщепенцы общества, маргинальные фигуры”. Они заводили допотопный граммофон с трубой и танцевали под допотопные же шлягеры, покачивая бедрами в манере начала века. Зрелище настолько нелепое, что я ущипнула себя за руку: “Это сон или явь?”

В общем, я начала задумываться о социальных вопросах. Ведь очутилась в обстоятельствах, которые мне и во сне никогда не снились. И поняла: эта жуткая квартира – совершенно нормальная вещь. Немало людей жили так же, как Ида Канке.

Я по обыкновению сидела на плетеном стуле, когда дверь вдруг открылась и послышались мужские шаги. “Грабитель!” – подумала я и перепугалась. Но это оказался болгарин, проживающий здесь же в доме. Ида Канке дала ему ключи от квартиры, так как он обещал ей подремонтировать кухню. Сейчас он сидел на больничном и явился с ведром краски, чтобы сделать Иде сюрприз.

Увидев меня, он тоже перепугался. Однако тотчас сказал на ломаном немецком:

– Такие хорошенькие женщины грабителями не бывают.

Он был очень обаятелен, и слово за слово мы разговорились. Когда под вечер вернулась Ида Канке, мы объявили ей о своей помолвке. Димитр Петров Чакалов – так его звали – заберет меня с собой в Болгарию. Надо лишь найти способ меня туда переправить.

Я влюбилась, даже очень. Парень был просто очаровашка: блестящая черная шевелюра, темные глаза, белоснежные зубы. Он часто пел болгарские народные песни, слегка сентиментально, но весьма приятным голосом. Я правда хотела с ним уехать. Ну а что втихомолку обдумывала план отправиться из Болгарии дальше через границу в Турцию и оттуда пешком пробраться в Палестину, я, конечно, никому не говорила.

Через две недели Ида Канке передала меня на Лихенер-штрассе, другой туалетной работнице, по фамилии Шульц. Десять марок за меня опять заплатил Шиндлер, сам вконец обнищавший. А я опять очутилась на почти идентичном плетеном стуле.

Шульц целый день была на работе, раз в неделю приносила из публичной библиотеки пачку тривиальных романов, читала и перечитывала одно и то же, да и мне что-нибудь подсовывала. Мы с ней почти не разговаривали. Ниже этажом проживала некая Лауэр, ее бывшая невестка, а ныне злейшая врагиня. Эта особа ни под каким видом не должна заподозрить, что я нахожусь в квартире Шульц. Огромная проблема.

Но в чем в чем, а в жизненном опыте госпоже Шульц никак не откажешь. И в один прекрасный день она сказала мне:

– Ну, вижу-вижу, в чем тут загвоздка. Ребятеночка ждете.

Что верно, то верно, и уже не скроешь. Которую неделю меня то и дело тошнило. А всю эту мерзость вроде бараньих ножек, принесенных госпожой Кох, я вообще видеть не могла. Знала я и от кого забеременела. С китайцем у меня давно ничего не было. С болгарином я познакомилась совсем недавно. Стало быть, остается Эрнст Вольф.

Помочь мне теперь мог только доктор Бенно Хеллер. Я много слышала про этого еврея-гинеколога. Все женщины, которые к нему обращались, просто боготворили его. Я тоже как-то раз пересеклась с ним, когда навещала Тони Киршштайн после операции в Еврейской больнице.

Бенно Хеллер тоже приходил ее проведать. Когда я вошла, он как раз собирался уходить. С преувеличенным старанием он надел дорогую велюровую шляпу и посмотрелся в зеркало над умывальником. Потом опять снял шляпу. Очевидно, просто хотел похвастать дорогущим головным убором. А я подумала: “Тщеславный шут!”

Женат Хеллер был на нееврейке. На первых порах этот брак спасал его от депортации. Он держал так называемую лекарскую практику на Браунауэр-штрассе в районе Нойкёлльн.

Туда-то я и отправилась. Аборты были строго запрещены. Даже спросить его об этом невозможно, сначала надо завоевать его доверие. И я рассказала ему о нашей встрече у койки Тони Киршштайн, однако он начисто об этом забыл. Хотя и заметил:

– Такое выдумать, пожалуй, невозможно.

Тем не менее Бенно Хеллер остался недоверчив, ведь я могла оказаться доносчицей. По слухам, он еще до 1933-го отсидел за нелегальный аборт. Как еврей, да еще и левых взглядов, он находился в весьма щекотливом положении. Но и помочь хотел.

В конце концов он спросил меня о Шма, иудейском символе веры.

– Шма Исраэль, Адонай Элохэйну, Адонай эхад! Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один! – произнесла я.

– Чужак этого и впрямь не знает, – решил Хеллер. И объяснил, что даст мне средство, которое вызовет выкидыш, но мне придется выдержать все в одиночку. Чистка затем не потребуется: – У тебя будут схватки, и все выйдет наружу. Ты это выбросишь, и дело с концом. – Он обращался ко мне на “ты”, как ко всем своим пациенткам.

И я проделала весь долгий путь обратно, на Лихенерштрассе. Когда через несколько часов начались схватки, госпожа Шульц дала мне ключ от летнего домика знакомых в Нордэнде и подробно описала, как туда добраться.

Одна-одинешенька я поехала в дачный поселок. Отперла калитку на участок, нашла в саду старое ведро и села на него. Вдобавок ко всему уже случившемуся теперь еще и это. Но все закончилось довольно быстро.

Я не заметила, что в саду был кто-то еще. На участке обосновался одинокий старик. После первого испуга он отнесся ко мне вполне дружелюбно:

– Эх, малышка, я ведь вижу, что деется. Могу чем пособить?

Потом принес мне попить, а я попросила газету, чтобы завернуть содержимое ведра и унести прочь. С этим свертком я поехала к Хеллеру и спросила:

– Что мне теперь делать?

– Ты с ума сошла! Зачем притащила сюда? – испугался он. – Выбрось где-нибудь, где никто не найдет.

Мне помогла госпожа Кох. Я отдала ей газетный сверток, и она закопала его под сливой.

Моральных угрызений я не испытывала. Хотела жить, а иного пути не было. Но все же опечалилась. Это определенно был мальчик, единственный потомок семейства Вольф.

Кстати, мне в голову не пришло предложить Бенно Хеллеру деньги. А он не потребовал. Быстро осмотрел меня и объявил:

– Все в порядке. Ступай, живот будет в лучшем виде.

Митко – это уменьшительное от Димитр – знал об этой мерзкой истории и не видел в ней ничего особенного. По-прежнему планировал взять большой отпуск и поехать со мной на свою родину. Я по-прежнему была в восторге от этой идеи и даже уговорила госпожу Кох купить мне самоучитель болгарского. И спешно учила этот язык.

Вскоре я возобновила свои странствия по Берлину. Если не сидела целый день на плетеном стуле, то вместе с хозяйкой в шесть или в семь утра уходила из квартиры и целый день бродила по городу. Ведь надо же чем-то заняться. Поздно вечером я возвращалась, ноги гудели от усталости. Тогда я часто думала: если родину можно измерить шагами, то я измерила родину, обойдя весь Берлин.

Перед отъездом в Болгарию я хотела попрощаться с людьми, которых, вероятно, никогда больше не увижу. В том числе с Лео Давидсоном, маминым двоюродным братом. С ним и его семьей мы не раз праздновали седер у тети Греты, хотя в остальном контактировали нечасто. С детства я помнила полноватого невысокого мужчину, отпускавшего банальные шуточки.

В молодости Лео, говорят, был весьма склонен к авантюризму, из тех парней, что носили набекрень шляпу-канотье. Но однажды мелким забавным приключениям настал конец. Он обручился с дурнушкой Гертруд Кон, дочерью очень богатого банкира. Незадолго до их свадьбы ее отец потерпел мошенническое банкротство и пустил себе пулю в лоб. Гертруд хотела сразу же вернуть Лео кольцо, но он отказался. “Человек для меня остается человеком, а ты еще и в беде, – так он якобы сказал, – я еврей и не толкну человека в пропасть”. Они поженились, и он получил небогатую, зато на редкость умную и дельную жену. Вместе с ним она постаралась создать оптовую фирму, торгующую бархатными тканями, и на этом они разбогатели.

Теперь Лео уже овдовел. Дочь его жила в Париже. А он съехался с двумя своими сестрами из Восточной Пруссии, которые вели ему хозяйство. В их прекрасную квартиру на Литценбургер-штрассе я попала впервые.

Горничная попросила меня подождать в чудесной передней. Я все внимательно рассмотрела: справа и слева небольшие комнатки, отделенные бархатными портьерами, гардеробные. Я принялась мерить шагами это на редкость уютное помещение. “Если уцелею, – думала я, – обязательно построю себе большую виллу с точно такой же передней”. Затем появился дядя Лео.

– Ты ходишь без звезды? – первым делом спросил он, толком не поздоровавшись. Он был явно возмущен.

– Да, хочу попытаться уцелеть. Я пришла попрощаться. Зайду еще к Рехе Франкенштайн, – ответила я. Реха была любимой кузиной моей мамы и ее ближайшей наперсницей.

– В этом нет нужды. На прошлой неделе ее увезли, – горько сказал он. Пенсне на носу дрожало. Лео отчаянно злился, что я явилась без звезды. – Ты некстати, – резко продолжал он, – у нас нет времени. Сестры готовятся к депортации, которой мы ожидаем в ближайшее время.

– Извините. Я вас долго не задержу. Просто хотела сказать до свидания.

– Ты что же, решила не ехать, когда тебя вызовут?

– Мне хочется выжить.

– Но если тебя поймают… знаешь, что они с тобой сделают?

– Что?

– Депортируют прямиком на Восток.

– Вот этого я и хочу избежать.

В этот миг он осознал, что логический круг замкнулся. И сказал, уже мягче, просто от смущения:

– Свое семидесятилетие я отпраздную бог весть где в Польше. – Последовала долгая пауза, он подыскивал слова: – Нет, “отпраздную” не то слово. Отмечу. – И напоследок процитировал “Пиркей авот”, “Поучения отцов”: – Не отделяйся от общины.

В проповеди я сейчас нуждалась меньше всего.

– Передай привет тетушкам, и пусть все у тебя будет хорошо, – сказала я, – до свидания.

Я обрадовалась, когда закрыла за собой дверь.

И тут на меня, как бродячая собака, накинулась одна мысль. Дядя Лео – человек очень обеспеченный: в могилу он свое состояние забрать не может. А мне сотня марок очень бы пригодилась. Но гордость не позволяла мне просить денег.

Пока я спускалась по лестнице, дверь наверху открылась еще раз. Громко и отчетливо Лео, который в передней говорил со мной шепотом, окликнул:

– Эй, мне нужно еще кое-что тебе сказать, вернись.

Я быстро взбежала наверх.

– Может быть, ты все-таки выбрала правильный путь, – сказал он, когда я очутилась перед ним. – Если уцелеешь и встретишь мою дочь Хильду, пожалуйста, передай ей от меня привет. Пусть она знает, что моя последняя мысль будет о ней. Я умру со Шма на устах и с мыслью о ней. – С этими словами он окончательно захлопнул дверь.

Совершенно другой настрой я застала у врача Хелены Гутхерц. Вместе с мужем Давидом, юристом из Австрии, она жила на Аугсбургер-штрассе. Когда я рассказала, что сбежала от ареста, оба возликовали.

– Мари, завари чай, только приличный, для особых случаев. Произошло большое радостное событие! – крикнула Хелена Гутхерц на кухню.

Оба просто не знали, куда деваться от радости. В конце концов решили подарить мне картину, написанную кем-то из их друзей: зеленые кони на лугу. Я сочла эту идею не слишком удачной и сказала:

– У меня нет крыши над головой, куда я ее дену?

Тогда они решили отдать мне мебель из столовой. Совершенно нелепая ситуация.

– Мы купили ее, превысив свои возможности, денег у нас было немного, – сказала Хелена Гутхерц. А ее муж открыл дверцу буфета и постучал по ней:

– Послушайте, какое прочное, хорошее дерево!

Я согласилась, что качество первоклассное, но постаралась объяснить, что мне эта мебель ни к чему. Куда ее девать?

После сердечных объятий, пожеланий счастья и благословений мы наконец распрощались. В них обоих не было ни капли ненависти, зависти, агрессивности, однако, выйдя на улицу, я почувствовала облегчение. Борьба против дареной мебели была до ужаса нелепой.

Мне предстояло убить еще не один час, и я присела отдохнуть в павильончике на трамвайной остановке. И там мне пришла в голову мысль, поразившая меня саму: что-то закончилось. Это были мои последние визиты к еврейским родственникам и друзьям. Я ступила на совсем другой путь.

Последняя встреча с Эрнстом Вольфом в августе 1942 года была ужасной. Его семья тоже получила “списки”. За несколько дней до депортации в эти списки надлежало внести все свое имущество. Я уже слышать не могла это слово – “списки”. И едва выдерживала страх перед грозящими новыми злодеяниями и всю эту странно деловитую атмосферу вокруг.

Эрнст питал слабость ко всему военному. И рассказал мне, что велел дома раздвинуть огромный обеденный стол, за которым обычно праздновали седер. На нем укладывали в рюкзаки вещи его родителей, тетки и сестры Теи. Там же он устраивал старикам-родственникам тренировки: “Надеть рюкзаки!”, “Снять рюкзаки!” – и так далее. Рассказывая, он использовал жуткое слово, говорил о “путешествии”, которое им всем предстоит. “Путешествие” – так он это называл.

Мы оба испытывали огромное напряжение. В смертельном страхе я шла с ним по Мемхард– и Мюнцштрассе. Он – с еврейской звездой, я, конечно, без нее. Это ужасно меня мучило.

– Кто из нас выбрал лучший путь, кто пойдет к жизни, а кто нет, выяснится позднее, придется подождать, – сказал он.

Я не стала снова повторять свои аргументы. И все же он, подняв вверх палец, напутствовал меня еще несколькими нравоучениями: я, мол, из хорошей еврейской семьи и не должна забываться. “Ну хватит, – решила я, – не желаю больше этого слушать”.

Шли мы к его кузену Херберту Кёбнеру. Бывший директор стоматологической клиники успел переквалифицироваться и занялся подделкой документов. Эрнст Вольф хотел нас познакомить.

В квартире Кёбнера на Кайзер-Вильгельм-штрассе мы пожелали друг другу всего хорошего и попрощались. Такое вот банальное расставание. А собственно, каким оно вообще могло быть?

4

Моя тетушка Сильвия Азарх некогда жила в Болдерае под Ригой. И поэтому имела советский паспорт, пока что спасавший ее от депортации. Летом 1942-го она осталась единственной из маминой семьи, с кем я поддерживала контакт. Все прочие бежали из Германии, были депортированы или уже скончались.

Мы часто чаевничали вдвоем. Конечно, я рассказала Сильвии о Митко и о своих планах уехать с ним.

– Что? – в ужасе спросила она. – Неквалифицированный рабочий? Тебе нужен богатый мужчина, чтобы жить в соответствии со своим положением!

Нелепость, конечно. Сильвия сама пережила, как семья возмущалась по поводу ее друга – нееврея, а вдобавок рабочего. Притом что этот Отто Штарке был необычайно порядочным человеком. После того как они расстались, он много лет, даже в годы войны, регулярно слал ей посылки.

В 1917-м Сильвия, оставив детей, бежала от русской революции. Весь ее багаж составляла картонка с несколькими дорогущими парижскими шляпами, с нею она и явилась в Берлин. В семье ее считали с тех пор бессовестной жестокосердой матерью, которая пожертвовала детьми, зато спасла шляпы. Только теперь она рассказала мне, что произошло на самом деле: с парадного крыльца в помещичий дом ворвались большевики, а она, переодевшись крестьянкой, в последнюю минуту прошмыгнула через черный ход на улицу. “Если я выдам себя как хозяйка поместья, – так она рассуждала, – нас всех перебьют. Сочтут кулаками и расстреляют”. Но если она оставит детей, Советы их пощадят и отправят в сиротский приют. Там их будут кормить, воспитают коммунистами, а уж дальше они найдут свою дорогу. Под огромным секретом она до сих пор хранила фото этих четверых подростков – Таси, Бруно, Рут и Фили. Однажды она мне его показала.

Сильвия была невысокая, пухленькая, с мощным задом. Сама она считала себя красивой и очень значительной. Каждый ее шаг говорил: важная, важная, важная. На лице у нее заметнее всего был крупный пористый нос. Она любила яркий макияж: губы всегда подводила темно-красной помадой, а лицо пудрила чуть лиловатой пудрой.

Ее тщеславие вообще совершенно не вязалось с тем фактом, что в Берлине она долгие годы жила только благодаря поддержке родни. Когда тетя Миа однажды позволила себе сшить на заказ дорогой костюм и вертелась в нем перед нами, все восхищались. Только Сильвия обронила: “Что ж, весьма недурно, хотя первый портной в Санкт-Петербурге все-таки работал лучше”.

Сама она как-то купила шелк, которым декорировали витрину в мебельном магазине. Вконец выгоревший, но дорогой материал она отдала покрасить в темно-лиловый цвет и сшила себе чрезвычайно экстравагантный костюм – платье с жакетом, накидкой и шарфом. Прохожие невольно оборачивались, настолько броско она была одета.

Сильвия Азарх с мужем Борисом Азархом. До 1914 г.

Однажды Сильвия несколько недель жила у нас на Пренцлауэр-штрассе. И чтобы принести хоть какую-то пользу, вздумала что-нибудь испечь. Мама заказала ей кекс и назвала ингредиенты: фунт муки, примерно сто граммов сливочного масла и четыре яйца.

“Что?! – воскликнула Сильвия. – Четыре яйца?! Господи, какое мерзкое крохоборство!” У нее пирог пекли по следующему рецепту: желтки тридцати шести крутых яиц растираются в ступке. Это основа теста.

Подобные заявления приводили маму в ярость. “Ты способна всю кровь из человека выпить!” – вскипела она. После чего Сильвия, хлопнув дверьми, зимой, без пальто покинула квартиру, и все о ней тревожились. Через час она вернулась.

Еще в самом начале нацистского правления Сильвия уехала из Германии, перебралась в Лондон, к своему брату Максу. Однако, по ее словам, его жена Бобби так ее донимала, обижала и эксплуатировала, что через несколько месяцев она вернулась в Берлин. По счастью, даже в Вильмерсдорф, в прежнюю меблированную комнату у двух престарелых дам.

Абсурдности военных лет позволили Сильвии наконец-то найти прилично оплачиваемую работу. У так называемого полуеврея по фамилии Хофер, мастера-серебреника, который изготовлял в своей мастерской модные украшения и пользовался большой популярностью. Дай ему старую серебряную ложку или что-нибудь в этом роде, и он превратит эту вещицу в подвеску для цепочки или в браслет. В продаже-то ничего не найти.

Сильвия вела у него всю канцелярскую работу. Хозяин ее жил с некой дамой, на которой не мог жениться, поскольку она была чистокровной арийкой. Однажды, когда я зашла к Сильвии в контору, она представила меня этой даме, вернее наоборот.

– Рада представить тебе нашу барышню Рихольд, – сказала мне Сильвия.

Элизабет Рихольд годилась мне в матери. Пышногрудая, очень привлекательная дама. Она слегка скривилась, но тотчас постаралась сделать вид, что все в порядке.

Когда мы остались одни, я спросила у Сильвии:

– Как ты только можешь? Представляешь мне особу, которая намного старше меня, будто она прислуга.

– Да? – ответила Сильвия. – А ты разве из последних? – Это была ее излюбленная присказка: “Ты ведь тоже не из последних”.

Всю любовь, какую так и не смогла дать своим четверым детям, Сильвия летом 1942 года сосредоточила на мне. Стала посредницей, делала визиты, для меня самой невозможные. Например, она навестила Тони Киршштайн, сообщила ей, что я перешла на нелегальное положение. Вдобавок отыскала в каком-то кривом переулке пыльный писчебумажный магазинчик, где еще продавалось кое-что очень для меня важное: “Смерть чернилам”. Эту жидкость давно изъяли из продажи и строго запретили, ведь с ее помощью можно было подделывать документы. Но продавщица об этом не знала и была рада отделаться от лежалого товара.

Однажды за чаем Сильвия встала и объявила:

– Сейчас я скажу тебе одну вещь, которая очень тебя удивит. Никогда не забывай: я потеряла все, пережила ужасы бегства, никогда больше не увидела своих детей. Тем не менее в целом мой жизненный опыт гласит: большевики были правы.

Это повлияло на всю мою жизнь.

Мой план уехать в Болгарию тоже занимал Сильвию, причем весьма своеобразно.

– Тебе необходим первоклассный гардероб, – сказала она, – без вечернего платья ехать никак нельзя. Оно должно быть из шелка, цвета зеленого горошка.

Чтобы добыть такой гардероб, она хотела провернуть крупное дело. У нее был приятель, тоже болгарин, некто Тодоров, жил он в том же доме, что и она, занимался табачной торговлей. Ему было лет семьдесят, и от меня не укрылось, что тетушка в него влюблена. В свои без малого шестьдесят она отличалась весьма эротичной и страстной натурой.

Этому обаятельному господину Тодорову она отдала все, что имела. Никаких мелких гешефтов, достать где-то десяток сигарет, а потом перепродать с барышом в несколько пфеннигов – это не для Сильвии. Она хотела провернуть крупное дело. Но в результате Тодоров подвел ее под расправу.

Я обо всем узнала, потому что Сильвия организовала мне встречу с этим господином, в Тиргартене, на определенной скамейке. Тетя твердо верила, что мне будет чрезвычайно полезно поговорить с образованным и обеспеченным болгарином о тамошних обстоятельствах.

Он должен был держать в руках некий условный знак, но этого не потребовалось. Я уже издалека узнала его. С виду точь-в-точь такой, как описывала Сильвия. Меня ждал весьма привлекательный, одетый в серое, седовласый, ухоженный господин. Однозначно преступник. “Бедная Сильвия, – подумала я, – нарвалась на брачного афериста”.

Издалека я заметила, как уголки губ у него разочарованно опустились: я для него интереса не представляла. Совершенно неказистая, одета бедно.

Мы обменялись несколькими вежливыми фразами, а потом он сказал с сильным славянским акцентом:

– Азарх закрыли.

Закрыли? Я как дурочка уставилась на него, переспросила:

– Что вы сказали?

– Арестовали ее, – пояснил он.

Через день-два после того, как тетя отдала ему все свои деньги, он явно настрочил донос, чтобы избавиться от нее. Мне надо пойти с ним к нему домой, сказал Тодоров, он даст мне хлеба. Как в дурмане, я пошла с ним на Шаперштрассе. На пороге комнаты он велел мне подождать. Напротив двери виднелся письменный стол с выдвинутым ящиком. И там я увидела перстень Сильвии. Я часто любовалась этим перстнем, и он очень мне нравился – большой, закрывающий всю нижнюю фалангу ее среднего пальца и выше, и работа прекрасная: крохотные птички как бы клевали осколки самоцветов. Уже по причине филигранной ручной работы перстень стоил уйму денег.

Тем самым последние сомнения развеялись: он даже успел обчистить тетину квартиру. С идиотской ухмылкой он обернулся ко мне и задом задвинул ящик. Потом дал мне краюху хлеба. До того черствую, что мы с Идой Канке даже с помощью зубила не сумели ее размельчить. И хотя все было ужасно, обе хохотали до слез.

Господин Тодоров дал мне еще две пары полушерстяных чулок. Толстый материал никогда не сидел гладко, вечно сборился или, как говорят в народе, шел борами. При всей моей нищете такие чулки я носить не могла. Подарила их Иде Канке.

– Ах, неужто до сих пор выпускают! Полушерстяные чулки! – с блеющим стариковским смешком радостно вскричала она.

На следующий день я первым делом отправилась в мастерскую, где работала Сильвия. Рассказала Элизабет Рихольд, что случилось.

– Как только Азарх могла так поступить? – вздохнула она. – Советская еврейка затевает делишки с идиотским спекулянтом!

Мастерскую после ареста Сильвии тщательно обыскали.

– Она поступила так не ради себя, – сказала я, – а ради меня.

Тут на глаза у Рихольд навернулись слезы:

– Хорошо, что вы мне об этом сказали. Азарх несколько экзальтированна, но теперь я вижу ее в совершенно ином свете. Никогда бы не подумала, что она такой добрый человек.

Тетушку Сильвию я больше не видела. Спустя много лет после войны я случайно оказалась за столом в компании, где зашел разговор о ювелирной мастерской Хофера. Одна из участниц сказала:

– Вы только подумайте, там работала советская еврейка, некая Сильвия, которой несказанно повезло жить под такой защитой. А она по глупости и жадности занялась крупными спекуляциями, ну и попалась.

Я не стала ничего уточнять, просто спросила:

– Она уцелела?

– Нет, подробностей никто не знает. Говорят, ее расстреляли.

5

Странное настроение царило на перроне в Загребе. Я беспокойно расхаживала туда-сюда, ожидая, когда поезд отправится. Когда я поворачивалась спиной к зданию вокзала, впереди висели зловещие сизые тучи. А оглянувшись, видела лучезарно-голубое летнее небо.

Потом хлынул проливной дождь. А спустя считаные минуты на фоне черных туч возникла двойная радуга. Она сияла такими роскошными красками, каких я в жизни не видывала. Меня охватила глубокая благодарность. И я мысленно сказала: “Спасибо Тебе за этот знак. В Библии радуга – символ завета. Значит, Ты не отменяешь завет со мною. То есть я буду жить”.

Достигну ли я своей цели? Удастся ли мне через Болгарию и Турцию вырваться на свободу? Вот о чем я спрашивала себя тогда снова и снова. Все мое существо было натянуто, как струна. Снова и снова поезд стоял в чистом поле, снова и снова нам приходилось делать пересадку, и часто мы не успевали к нужному поезду. Пока что добрались до Хорватии, и мне было здорово не по себе в этой аннексированной нацистами стране. Я слыхала, что усташи лютуют еще свирепее, чем СС. Я предпочла бы вообще не выходить из вагона в хорватской столице. Но ведь так приятно хоть чуточку размять ноги. Девчушка лет шести плясала вокруг нас, просительно протягивая тощие ручонки. Мы опять сели в поезд, который через несколько минут тронулся в направлении Софии.

Была уже середина сентября 1942 года. В последние берлинские недели я собирала бумаги для этой поездки. Началось все с визита к Херберту Кёбнеру, который изготовлял и доставал документы, необходимые для бегства из Германии. Его сына Хайнца я немного знала: он руководил хором в Старой синагоге. Сквозь решетку, за которой пели хористы, я часто видела его лицо, словно расчерченное растром. Он был помолвлен с очень красивой художницей-графиком, которая тоже жила у Кёбнеров. Белокурые ее кудряшки в общем-то не слишком сочетались со смуглой кожей и карими глазами. Она жила на нелегальном положении, под фамилией Хенце, и с величайшим тщанием выполняла практическо-техническую часть работы над фальшивками.

Эрнст Вольф твердил, что его кузену для фальсификаторской конторы требуется умная и надежная подопытная особа, поэтому денег он с меня не возьмет. Мне это очень польстило, и я ему поверила. Правду об их сделке я узнала гораздо позже.

Сперва надо было достать документы, которые Кёбнер мог подделать. Ханхен Кох сразу же предложила организовать что-нибудь подходящее. В общинной прачечной, где она работала в конторе, бывало множество народу. И из кармана пальто, висевшего в коридоре, она стащила удостоверение какой-то клиентки.

Случайно фамилия этой женщины оказалась Абрахам, урожденная Хирш. Вполне возможно, она могла предъявить безупречное арийское генеалогическое древо, однако обе ее фамилии звучали типично по-еврейски. Госпожа Кох сразу смекнула, что мне не годится удостоверение, которое у любого вызовет подозрения.

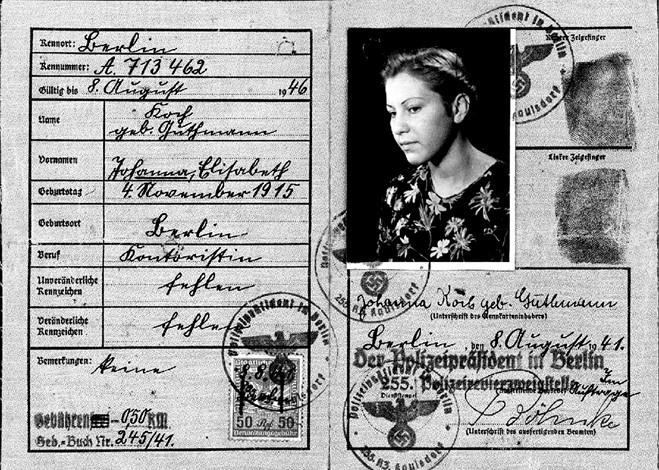

Удостоверение Йоханны Кох с фотографией Марии Ялович. Штемпель на фото подрисован от руки, дата рождения подделана.

– Так судил Господь, – решила она, – ты будешь называться не Хирш, не Абрахам и не Шульце, ты получишь мои бумаги. А коли у меня вдруг потребуют удостоверение, я в эту самую минуту и обнаружу, что потеряла его.

Ханхен достала себе так называемое почтовое удостоверение, эрзац-документ, для получения которого требовалось только, чтобы почтальон подтвердил ее личность.

Кража того удостоверения уже стала для нее огромным внутренним конфликтом. А еще труднее было теперь разыграть честную женщину и вернуть безмерно счастливой хозяйке якобы утерянный документ. Ханхен сказала, что нашла его на угольной куче во дворе прачечной, и долго отказывалась принять щедрое вознаграждение за находку.

Однако с бумагами госпожи Кох возникла новая проблема: она родилась в 1905-м, то есть была семнадцатью годами старше меня. Я же выглядела моложе своих двадцати. Мне часто давали семнадцать и спрашивали, хожу ли я еще в школу. Чтобы немножко смягчить это несоответствие, Кёбнер сумел сделать только одно: переправил ноль в цифре 1905 на единицу. Так что по документам мне было двадцать семь лет, что опять-таки выглядело не слишком правдоподобно.

Вытравить чернила, какими был заполнен документ, благодаря “Смерти чернилам” оказалось довольно легко. Фотографию Ханхен Кох Кёбнер заменил моей. Ту часть штемпеля, которая попадала на фото, барышня Хенце тоненькой кисточкой подрисовала вкупе с орлом и свастикой. Прочие сведения остались прежними: отныне меня звали Йоханна Элизабет Кох, урожденная Гутман. Эта девичья фамилия опять же не вызывала у меня восторга. Ведь евреев Гутманов куда больше, чем неевреев, но ничего не поделаешь, выбирать не приходится.

Итак, я обзавелась удостоверением, но не имела ни загранпаспорта, ни визы, ни билета, а во время войны добыть все это ох как трудно. Херберт Кёбнер придумал кое-что особенное: сделал из меня частную предпринимательницу, арендаторшу армейского магазина-столовой, путешествующую за собственный счет. Так что вермахтовский проездной мне не понадобится. Да я бы его и не получила. Но все же власти решат, что я как-то связана с вермахтом, а потому, надо надеяться, не станут проверять слишком тщательно.

Придумал он мне командировочное предписание, якобы выданное командованием военно-воздушного округа в Варшаве. К счастью, очень далеко. Будь бумага из Берлина, проверить ее подлинность было бы куда легче. Сын соседки Кёбнеров, парень примерно моих лет, служил при штабе военно-воздушного округа в Варшаве и украл там нужный бланк. Его мать, убежденная сопротивленка, впоследствии еще раз спасла мне жизнь.

Было бы гораздо проще ехать через Польшу, поскольку такой маршрут проходил только через оккупированные нацистами территории. И мне бы не потребовалась виза. Но я отказалась, из-за панического страха. Проехать средь бела дня мимо концлагеря, именно там, где убивают моих соплеменников? Мысль об этом терзала меня как ночной кошмар.

Потому-то Кёбнер поддался на уговоры и измыслил мне другой маршрут, через Вену и Загреб. И я с замиранием сердца отправилась за транзитной визой в хорватское посольство, располагавшееся в вилле с зеркальным паркетом в аристократическом районе Груневальд.

Долго ждать не пришлось, вскоре я предъявила сотруднику посольства изготовленное Кёбнером командировочное предписание. Он, конечно, сразу понял, что здесь что-то не так. Сперва скептически осмотрел бумагу, немного подумал, рассмеялся кудахчущим смехом, а мне деловито сказал:

– Ну разумеется, сейчас все сделаем!

Я старалась сдержать страх, но потом заметила, что он боится меня еще больше, чем я его.

Что он думал обо мне на самом деле, я не знаю. Так или иначе, во время сей официальной процедуры мы оба хихикали, вымученно, фальшиво, как в скверной пошлой комедии.

– Раз уж наши государства так дружат, – несколько раз подчеркнул он, – поставим вам печать. – Хорватский герб представлял собой что-то вроде шахматной доски. И печать выглядела весьма внушительно.

При покупке билета вся затея едва не пошла прахом. Кассир, неприятный, злобный тип, что-то заподозрил.

– У вас командировочное предписание? Почему же тогда нет вермахтовского проездного? – буркнул он. – Что-то здесь не так, надо взять вас под арест.

– Я очень спешу, – как можно спокойнее сказала я, – но раз вы не можете выписать мне билет, подожду до следующей недели, а пока выправлю паспорт и визу. Хайль Гитлер! – И я ушла. К счастью, он не мог оставить свое окошко и побежать за мной.

Я пошла на другой вокзал и там купила билет до Софии без всяких приключений – словно билет на трамвай от Шёнхаузер-аллее до Панкова. Кассиру было совершенно безразлично, что я затеяла. Деньги на билет пожертвовал начальник госпожи Кох, некто Биркхольц, в прошлом клиент моего отца. Вдобавок он дал мне еще сто марок на дорогу. Я спрятала купюру в ботинке, на черный день, даже Митко про нее не сказала.

Мария Ялович и Димитр Петров Чакалов. Сентябрь 1942 г., София, Болгария

В общей сложности дорога в Софию заняла трое суток. Ехали мы, конечно, в жестком вагоне, что было чертовски утомительно. Но я путешествовала не одна. Со мной ехал Митко, и мы были влюблены. Я твердо верила, что мы предназначены друг для друга, не в последнюю очередь из-за симметричности дат рождения: я родилась 4.4.1922, а он – 5.5.1911.

В Вене мы сделали короткую промежуточную остановку. Первые впечатления от этого города меня разочаровали. Я ожидала чего-то необыкновенного, воображала себе прекрасные кофейни и кондитерские. Но окрестности вокзала, где мы гуляли, были такими же серыми и унылыми, как берлинские предместья. Выпив по чашке суррогатного кофе в дешевой кондитерской, мы поехали дальше.

Когда мы наконец прибыли в Софию, Митко первым делом снял номер в гостинице. Хочешь не хочешь, выложил в дешевом грязном заведении весьма крупную сумму, чтобы у меня не проверяли документы. Но деньги у него пока были: два года он вкалывал в Германии как иностранный рабочий, добровольно, как он признавался с большой неохотой. На эти накопления он вообще-то рассчитывал купить в Болгарии земельный участок, построить дом и жениться. А теперь все его деньги довольно быстро уходили на меня.

В одну из первых наших ночей в притоне устроили облаву. Всем постояльцам пришлось предъявлять документы. Мне впаяли штраф за бродяжничество, который Митко тотчас оплатил. А когда он предложил добавить еще небольшую сумму, чтобы они не вносили это дельце в протокол, полицейские сразу согласились.

София показалась мне довольно бесцветной. Не произвела на меня особого впечатления. Почти в первую очередь мы отправились к одной из кузин Митко, которая вместе с мужем держала парикмахерскую. Жили они в большом доме южной архитектуры, с длинными коридорами и множеством съемщиков. Не очень-то много понимая, я все-таки слышала, что Митко говорил с ними весьма взволнованно, описал мою ситуацию, а потом спросил, каким образом можно легализовать мое пребывание в Болгарии. Он хотел на мне жениться, несомненно.

Кузина с мужем явно очень разнервничались: их родственник опять угодил в неприятности. Однако хотели помочь и рассказали, что по соседству живет поэт, возглавляющий коммунистическое Сопротивление. Думаю, насчет Сопротивления они слегка преувеличивали.

Этот пожилой господин, которого затем привлекли к совету, звался Христо Христов. Выглядел он довольно бедным и истощенным, зубы через один, одет плохо. С ним тоже состоялся взволнованный разговор. Немного погодя он попросил показать и перевести мои документы.

– Просто чудо Господне и подарок судьбы, что вы добрались сюда с этой липой. Ваши бумаги, – пояснил он, – никуда не годятся. Вермахтовских столовых вообще не существует. Спрячьте документы подальше и никому не показывайте.

Тем не менее кое-что Христов посоветовал: в Софии для нас слишком опасно. Лучше поехать в Тырново. Там жила еще одна кузина Митко.

Путешествие по Болгарии стало для меня чудесным приключением. Впервые я столкнулась с незнакомым южным миром Балкан. Мы не спешили, осматривали все, что только возможно, тут и там останавливались в гостиницах. Меня восхищали и климат, и фауна, и флора, и продукты питания, и как люди сообща обедали. Я радовалась каждому болгарскому слову, каждому услышанному выражению. Особых тревог я не испытывала. Просто положилась на Митко, который в этой стране был дома. Мой план пробиваться в направлении Турции отступил далеко-далеко.

Стояла пора сбора винограда, которым мы почти исключительно и питались. Я ела его килограммами и полностью окрепла. После ужасного выкидыша, после мерзостей вроде бараньих ножек в ночном горшке и прочих гадостей я превосходно оправилась и набралась сил.

При нас в Тырново, древней болгарской столице, живописно карабкающейся по склону высокой горы, болгары под нажимом Германии ввели еврейскую звезду. Точнее, мы видели попытку ввести ее. Уникальный, единственный в своем роде спектакль, показавший целый народ в сопротивлении. На улицах я стала свидетельницей множества сцен, которые произвели на меня глубокое впечатление.

Однажды я видела, как по улице шли три-четыре еврейские девочки с желтой звездой на школьной форме. Подружки-нееврейки окружили их защитным кордоном. С гордо поднятой головой эти школьницы вызывающе смотрели в лицо каждому прохожему, и мне тоже, словно говорили: “Только попробуй обидеть наших подружек, мы тебя убьем”.

В другой раз я увидела еврейскую девочку лет десяти-одиннадцати, она шла совершенно одна, и вдруг ее подозвал к себе полицейский. Схватил побледневшего как полотно ребенка за воротник, сорвал звезду, швырнул ее на мостовую и растоптал. При этом он приговаривал, даже я поняла:

– У нас такое не пройдет, болгары не преступники!

Эту фразу за считаные дни стали повторять все и каждый: “Мы, болгары, не преступники!” Старик с пастушьим посохом и в лохматой овчинной куртке спросил у нас:

– Где тут можно устроить демонстрацию, чтобы наших сограждан не депортировали?

Протестовали все давние политические партии, протестовали Союз адвокатов, и Союз стоматологов, и церковь – грандиозно. Одна только я, увы, не могла демонстрировать против еврейской звезды и очень расстраивалась. Я находилась в стране нелегально и не имела права привлекать к себе внимание, как бы мне этого ни хотелось.

Тырновская кузина Митко была женщина весьма здравомыслящая. Через несколько дней она спросила, что мы, собственно, намерены делать дальше, нельзя же вечно гостить у нее. Она навела справки насчет того, что можно сделать для легализации моего пребывания, и нашла адвоката, который за деньги обстряпывал всевозможные темные делишки. Митко немедля пошел к нему.

Адвокат уже видел нас на улице.

– Вы здесь с той очаровательной женщиной из Германии? – спросил он у моего друга. – Я бы взял ее гувернанткой к своему сынку! Тогда бумаги получите даром. Мы понимаем друг друга?!

Он вульгарно подмигнул, Митко же в своей наивности и порядочности возмутился.

– Черт побери, обойдемся без ваших услуг, – резко бросил он и ушел.

– Как вам угодно! – крикнул адвокат ему вдогонку. – Вы еще пожалеете.

Он-то на меня и донес. Сообщил в полицию, что я в Болгарии нелегально и, возможно, занимаюсь шпионажем в пользу русских. На следующее утро нас подняли с постели двое болгарских полицейских. Я, что называется, упала с небес на землю. Меня вырвали из яркого, приятного сна, полного цветущих лугов.

Полицейские говорили вполне спокойно и разумно:

– Вам наверняка бы не составило труда сбежать от нас, но тогда нам каюк. А у нас семьи. Сделайте одолжение, поезжайте в Софию и добровольно сдайтесь властям. Иначе придется нам за вас расплачиваться.

Мы смотрели друг на друга. Да уж, нам совершенно ни к чему навлекать беду на других.

Первое в жизни тюремное заключение я провела в обшарпанной софийской гостинице. Я не могла покинуть номер и находилась под надзором полиции. Внизу, под моим окном, стоял в слезах мой друг Митко, махал рукой. Мы общались записочками, через уборщицу. За небольшие чаевые.

В Софии Митко незамедлительно пошел к Христо Христову. Старик ужасно ругался, что вынужден вообще заниматься таким делом, как мое. Однако выяснил, что в Софии есть ответственный за использование болгарских иностранных рабочих в Германии. Ханс Голль считался человеком порядочным и явным недругом гестапо. Через посредников быстро удалось организовать мне встречу с ним.

За мной заехали в гостиницу, и Митко, стоявший на улице, тоже поехал. Все было очень странно, как в сказке. Нас провели в большую приемную и вскоре пригласили к Голлю.

С самого начала он говорил со мной весьма доброжелательным тоном. Его подготовили к моему визиту, но я не знала, много ли ему известно обо мне. Некоторое время он молча смотрел на бумаги, которые я ему предъявила.

– Вы можете себе представить, что человек, никогда и никому не причинивший зла, никогда не нарушавший законы, а тем паче не совершивший никакого серьезного преступления, находится в огромной опасности? – без обиняков спросила я.

– Я уже все понял, – ответил он, – и попробую помочь.

Митко сидел с нами в кабинете. Он как-то раз немного переводил в эшелоне для иностранных рабочих и сейчас, в самый неподходящий момент, завел речь об оплате своих услуг. Говорил он на ломаном немецком, и уже поэтому было ясно, что о настоящей работе переводчика речи быть не могло. Мало того, он еще и спокойно задрал штанину, сдвинул вниз носок и с удовольствием почесал икру. Я готова была провалиться сквозь землю.

Ханс Голль, рыжеватый блондин (у таких людей легковозбудимая вазомоторная система), при виде этого побагровел и рявкнул:

– Вон! – Когда Митко вышел, он уже спокойнее сказал мне: – Я запрещаю вам подобные знакомства. Это ниже вашего достоинства. Но помочь вам стоит. – Говорил он так, будто я ему близкая родственница.

Затем он куда-то позвонил, при мне.

– Ну да, настоящих документов у нее нет, идиотская любовная история, но мы должны помочь, пароль “Виктор Кох, дочка”, – услыхала я, не имея понятия, кто такой этот Кох. – Нынешняя молодежь из-за любовных историй делает уйму глупостей, – продолжал он. Потом прикрыл трубку рукой и шепнул мне одно слово, по всей вероятности “гауляйтер”.

Когда он положил трубку, я испуганно сказала:

– Кох – фамилия моего мужа, во всяком случае по документам… но мой отец никак не может быть Кохом?

– Господи, как же вы наивны, – сказал он, – дело не в проверке ваших документов. Главное – изначально действовать так, чтобы никто не задавал вопросов.

Потом он выпроводил меня из кабинета. Я села рядом со злополучным Митко. Очень странно, но именно в этот миг я впервые почувствовала: Голль прав. Мои отношения с Митко лишены будущего. Любовь действительно была, прекрасное, весеннее чувство, но короткое, как вспышка. Оно уже догорало, и скоро останется лишь кучка пепла.

Через некоторое время Голль опять позвал меня в кабинет.

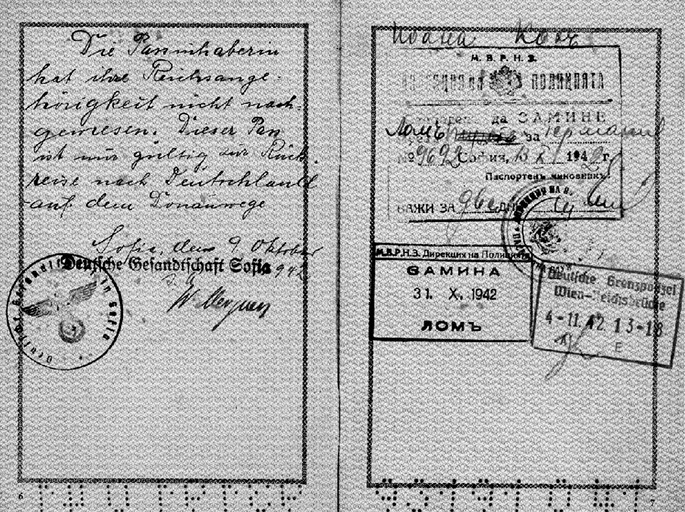

– Возвращайтесь в гостиницу, – велел он, – но как свободный человек. Можете гулять сколько угодно. Завтра или послезавтра я заеду за вами на автомобиле. И вы без проверки получите настоящий немецкий паспорт, который выдержит любой контроль. Правда, в паспорте есть пометка: “действителен только для возвращения в Германию”.

Он также объяснил, как пройдет это возвращение: пароходом по Дунаю я отправлюсь из Лома через Будапешт в Вену. А он тем временем разузнает, не выдан ли в Германии ордер на мой арест. Если да, он пришлет мне на пароход телеграмму с каким-нибудь пустяковым сообщением.

– Если получите телеграмму, то, независимо от ее содержания, сойдете в Будапеште с парохода. Возьмете корзину для покупок, будете держаться поблизости от камбуза и вместе с экипажем сойдете на берег. – Он вручил мне запечатанный конверт: – Вскройте его, только если придется сойти на берег, и ступайте по адресу, который там найдете. Вам помогут. Если телеграммы не будет, останетесь на пароходе, а конверт сожжете. Дайте мне честное слово.

Я дала твердое обещание и клятвенно заверила, что на меня можно полностью положиться. Через день-два он поехал со мной в немецкое посольство в Софии. Снова мне пришлось ждать, меж тем как он исчез в задних комнатах. А когда вернулся, очень громко сказал:

– Я ведь столько лет знаю вашу семью, вот и смог поручиться, что вы Йоханна Кох. Приведите в порядок ваши брачные документы, а потом приезжайте сюда опять, уже легально. Расходы, связанные с вашим возвращением, берет на себя мое ведомство. Всего вам доброго и до свидания.

Ханс Голль в возрасте 34 лет. В 1942 г. отвечал в Софии за использование болгарских иностранных рабочих в Германии.

Я даже не сумела как следует поблагодарить его.

Паспорт мне вручила очень симпатичная молодая женщина, которая многословно пожелала мне счастья и всех благ. Она сама замужем за болгарином, сообщила она, и ее муж – прекрасный человек. Она надеется, что и мне удастся выйти за моего болгарского жениха. Пока говорила, она гладила меня по плечам.

Митко проводил меня до Лома. Мы опять жили в гостинице и питались превосходным виноградом. И опять Митко был для меня возлюбленным: изящный мужчина в сказочных красках – белый как снег, красный как кровь, черный как эбеновое дерево, с чарующе ласковым голосом. Но теперь я отчетливо ощущала, насколько мы разные. Он часто напевал немецкий шлягер, который то и дело передавали по радио: “Подари мне удырку, Мария, под вечер в “Санта-Лючии”, жутко слезливый опус. Однажды я его поправила: “Не удырку, Митко, а улыбку!” – и тут выяснилось, что он вообще все понял неправильно. И думал кое о чем другом. Вот тогда-то я окончательно поняла: роман был очаровательный, но хорошо, что кончился.

Через день-два в Ломе мой друг попросил прощения, что дольше оставаться здесь не может. Он, мол, уже которую неделю в Болгарии, а до сих пор даже не послал весточки родителям. Ему пора было ехать домой, в деревню, но все оставшиеся деньги он отдал мне. Прощались мы со слезами. Обнялись, поплакали и заверили друг друга, что увидимся вновь. Но больше мы никогда не встречались.

Лом оказался совершенно унылой дырой. Если там и были какие-то красоты или достопримечательности, то я их не обнаружила. После расставания с Митко никто и не мог мне ничего показать.

Временный загранпаспорт “Йоханны Кох” на въезд в Германию, выдан 9 октября 1942 г. посольством Германии в Софии

Но все же я старалась оттянуть отъезд. Каждый день, проведенный не в Берлине, думала я, это лишний день в безопасности, лишний день ближе к концу войны. Я придумывала новые и новые причины, чтобы задержаться в Болгарии. Человек, ведавший перевозками из Лома, был немец. Сидел он на улице за столиком, составлял списки пассажиров. Я совала ему справку о лечении, которое еще не закончено. Твердила, что должна дождаться судебного заседания. Все без толку.

– Вас высылают, – отвечал он, – так записано в вашем паспорте.

Напоследок я сделала еще одну попытку.

– Какая досада, придется ехать без зимнего пальто, которое осталось в Тырново, – сокрушенно сказала я. – Его должны выслать сюда почтой.

И это подействовало. Он задрожал, в шутку изобразил, будто трясется от холода. Была середина октября, а Пруссия, по всей видимости, представлялась ему этакой Восточной Сибирью.

– В Пруссию без зимнего пальто? Нет, так не годится. Можете остаться еще на десять дней. – Он вычеркнул меня из одного списка и занес в другой.

Так я выиграла немного времени, но не знала, куда его девать. Праздно слонялась по городу. Однажды мне на глаза попалась большая компания греков, с виду обнищавших и запущенных, – вероятно, иностранные рабочие для Германии.

Как-то раз ко мне обратился немолодой венгерский офицер:

– Вы говорите по-немецки? Позвольте пригласить вас на бокальчик вина?

Я согласилась, но очень скоро пожалела, потому что повел он себя до отвращения нагло. Пять-шесть вечеров кряду мы вместе пили вино. “Прямо за Будапештом начинается Азия” – подобные фразы он изрекал то и дело. Закоренелый антисемит, хорошо осведомленный о положении на фронте, он заявил:

Отметка в паспорте: “Владелица паспорта не доказала, что является гражданкой рейха. Паспорт действителен только для возвращения в Германию по Дунаю”. Штемпели на странице справа подтверждают выезд из Лома 31 октября 1942 г. и въезд в Вену 4 ноября 1942 г.

– Знаешь, мы победим. Хотя я понимаю, как трудно это будет на самом деле, и все-таки принимаю в расчет катастрофу.

Тут я сдержаться не смогла. Ответила громко, так что люди за ближними столиками обернулись в нашу сторону:

– Я катастрофу в расчет не принимаю. Твердо верю, что правое дело победит.

Он уставился на меня как дурак:

– Ты что имеешь в виду?

Мы, разумеется, были на “ты”, потому что вместе пили вино.

– Ты сомневаешься, чье дело правое, тебе нужны объяснения? – упрямо ответила я.

Тут он сказал:

– Есть в тебе какая-то странность. Образование и финансовые возможности, проживание в самом дешевом квартале и жалкая одежда – все это как-то не вяжется.

Я наплела ему про большой чемодан, который якобы потеряла. И снова получила урок: надо быть внимательнее. Этот человек может стать опасен. К счастью, на другой день он уехал.

В конце октября я на пароходе покинула Лом. Поскольку уже пошли разговоры, что я немного говорю по-болгарски, меня попросили переводить. На пароходе было полно болгар, которые вообще ни слова по-немецки не знали. Переводить нужно было самые простые указания, к примеру, куда им пройти на борту. Но я гордилась, что смогла принести пользу.

Одна женщина из числа организаторов рассказала обо мне начальнику этого транспорта, и он захотел со мной познакомиться. В прекрасную погоду мы сидели на палубной скамье; мимо тянулся береговой ландшафт. Он скучал, хотел как-то развлечься в моем обществе и поминутно весело смеялся. Потом спросил, почему меня, имперскую немку, выслали. Я привычно рассказала, что хотела выйти замуж за болгарина, но уехала из Германии впопыхах, а потому не выправила нужные бумаги.

– Не откажите в любезности, покажите мне ваши документы, – сказал он. – Никогда еще не видел паспорта, выданного имперской немке под ручательство гаранта.

Я мгновенно насторожилась. Открыла сумку, собираясь для начала показать ему удостоверение, но в руке оказался загранпаспорт. Ошибку я заметила слишком поздно. Снова убрать паспорт в сумку и достать удостоверение? Я бы только вызвала подозрения.

Он достал лупу и тщательно изучил мой паспорт. Потом вернул его мне:

– Ну вот, теперь и поболтать не грех. Документ в полном порядке. По мне, там могло бы стоять: “Если бы да кабы во рту выросли грибы” или… – Он поискал еще какую-нибудь дурацкую присказку, а я закончила:

– Тогда бы был не рот, а целый огород.

– Главное, штемпели на фото подлинные, – продолжал он, – я ведь недавно прошел курс распознавания поддельных документов. В результате нам удалось разоблачить нескольких югославских партизан с превосходными немецкими документами. Они и по-немецки очень хорошо говорили, только одна мелочишка в документах их подвела: поддельные уголки штемпелей. – Рукой он указал на берег. – Гляньте вон туда: чуть дальше в лесу мы повесили этих партизан на мясницких крючьях.

Я была так потрясена и испугана, что лишь с огромным трудом не показала виду. Ясно ведь: дай я ему удостоверение, он бы тотчас заметил подделку. И меня бы ждала верная смерть.