Книга: Я никогда не обещала тебе сад из роз

Назад: Глава двадцать седьмая

Дальше: Глава двадцать девятая

Глава двадцать восьмая

Последующие месяцы оказались небогаты событиями: Дебора трудилась над серией рисунков тушью и расщепляла прошлое в нелегких беседах с доктором Фрид. Когда мир начал приобретать форму, измерение и цвет, репетиции хора и занятия рукоделием стали представляться слишком хрупкими опорами для надежды. Как ни старалась Дебора держаться приветливо, разумно, компанейски, судьба уготовила ей быть невидимой и неслышной. Она знала назубок литургический год методистов и кое-какие сплетни Клуба прихожанок, но никогда не смогла бы проникнуть ни на дюйм под вежливые маски, которым сама подражала, оказавшись вблизи. Разглядывая поверх текста «Семикратного аминь» на музыку Джона Стайнера ряды воскресных прихожан, она задавалась вопросом: догадался ли хоть кто-нибудь возблагодарить Господа за свой просветленный ум, за друзей, за ощущения холода и боли в ответ на действие законов природы, за понимание этих законов — достаточно глубокое, чтобы лелеять какие-то ожидания, за друзей, за царственно неспешную смену дня и ночи, за искры, летящие к небу, за друзей?.. Догадывался ли хоть кто-нибудь, насколько прекрасна и завидна их жизнь? Все более и более отчетливо ей открывалось, что немногочисленные занятия, выбранные ею для заполнения досуга, предоставляют слишком мало возможностей для проверки и тренировки ее хрупкого «да», адресованного новорожденной реальности.

Она умела читать на латыни и — пусть менее бегло — на древнегреческом, но так и не окончила школу, с которой распрощалась почти четыре года назад, и вспоминала о ней как редкая гостья-чужестранка. Знакомство с городскими газетами показывало, что ей на удивление мало известно об этом мире и его притязаниях. Дебора не могла устроиться на работу, даже на простейшую. Городок, маленький и сонный, не стал бы подвергать официантку или киоскершу особому стрессу, да и большого ума эти профессии не требовали, но без аттестата о школьном образовании не брали никуда.

На первых порах клиника не оказывала ей никакой помощи. Врачи-психиатры все как один были приезжими и много лет не касались вопросов квалифицированного и неквалифицированного труда пациентов. Доктор Фрид деликатно намекала, что Деборе придется решать эту проблему самостоятельно, а заведующий амбулаторным отделением, сказав примерно то же самое, небрежно пообещал разузнать, что к чему. Через две недели он вызвал ее к себе в кабинет и с некоторым удивлением начал:

— Я тут кое с кем переговорил, — похоже, для получения любой работы требуется среднее образование. — Поймав ее затравленный взгляд, он добавил: — Так что… ты еще немного подумай…

Он не знал, что Дебора перед тем сходила посмотреть на местную школу, занимавшую неожиданно большой комплекс зданий на противоположной окраине. Каменные громады застыли, как древняя птица дронт, слишком громоздкая, чтобы взлететь. В эту школу могла бы ходить и Дебора. Примерно в такой же она когда-то училась. Конечно, в школьные годы болезнь ее нарастала, но завершающие ужасы — неусвоенные уроки, внезапные провалы во тьму Ира — настигли ее в точно таких же коридорах, как в этом главном здании, во всех этих строениях, среди таких же лиц, какие наверняка мельтешат и здесь. Она не забыла, как отчаянно боролась, прежде чем отбросить всякое подобие телесности. Вновь вспомнила тайного японца, терзаемого ранами, которые и привели к его поимке, а еще тайную мертвую, терзаемую незримой, несгибаемой Видимостью — тайную подданную и пленницу Антеррабея, Цензора, Синклита Избранных и Жерла.

Хотя она и достигла компромисса со своими пленителями, желание Видимости — достигаемого любой ценой слияния с окружающими — у нее пропало. Эта цена теперь была ей известна: в зажатом и пугливом городишке, среди одноклассников, отделенных от нее трехлетней разницей в возрасте и расстоянием в световые годы, мир обещал стать в лучшем случае необитаемым островом. Хотя она и не принадлежала более к Иру, жуткая отчужденность от Земли, которая прежде что ни день гнала ее через боль в непохожесть, грозила остаться неизменной. Что с Иром, что без Ира — слишком поздно было ей бегать на танцевальные вечера, сколачивать компании, накручивать волосы на бигуди и прикалывать к одежде значки с эмблемой своего класса. «Особым словарем схожести» Дебора наелась досыта.

— Мне девятнадцать лет… — сообщила она конгломерату зданий. — Поздно уже.

Она задрожала под ирским ветром, преодолевшим все мили подлинного и мнимого разъединения.

— Я уже не смогу вернуть себе веселые школьные деньки, — сказала она заведующему амбулаторным отделением, — секцию волейбола, танцульки.

— Но без аттестата зрелости тебя…

— «Non omnia possumus omnes…» — ответила Дебора, напомнив ему, что это Вергилий, но в глубине души знала, что доктор прав.

— Составь-ка список того, что тебе доступно, — посоветовал он.

Дебора понимала, что это надуманное поручение, «чтобы хоть чем-то ее занять», не более чем жонглирование дорожными знаками «тупик». Завотделением не хотел оставаться у нее на крючке и вникать в меркантильные вопросы о хлебе насущном. Дебора могла ему только посочувствовать и решила проявить исполнительность. А вдруг да откроется в написанном слове какая-нибудь возможность, способность или нечто другое, но тоже полезное. Опять перед ней возникло все то же маленькое «быть может» — робкая искорка, без которой не разгорится огонь.

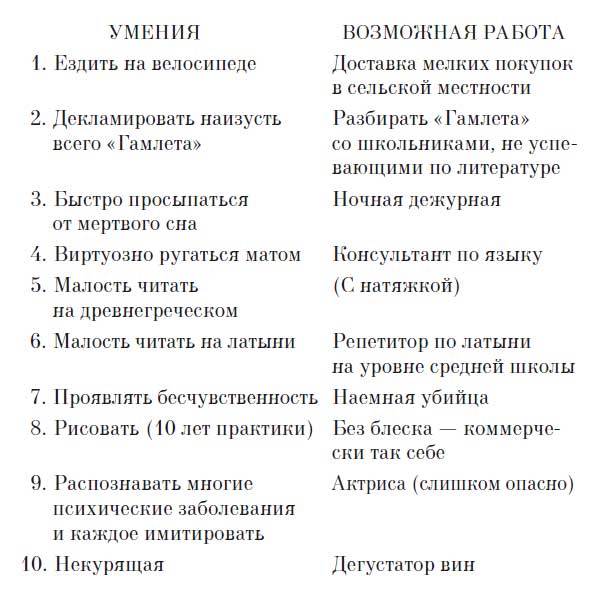

Вернувшись к себе в съемную каморку, она села за стол, взяла лист бумаги и расчертила посредине сверху вниз. Одну графу озаглавила «УМЕНИЯ», вторую — «ВОЗМОЖНАЯ РАБОТА».

Потом она переписала это начисто, опустив пункты четвертый, пятый, седьмой и девятый. Особенно жалко было вычеркивать «наемную убийцу». Она отдавала себе отчет, что не обладает необходимой координацией и ловкостью; ко всему прочему, наемные убийцы должны быть очень жилистыми и гибкими. Ей настолько не хватало атумаи, что жертвы ее даже падали бы, как она понимала, всегда не в ту сторону: вообразив, как на нее падает труп боксера-тяжеловеса, Дебора осознала, что шансов его скинуть практически не будет.

На другой день она отнесла этот список заведующему отделением, но решила не стоять над душой, пока тот будет читать. Даже Антеррабей смутился, видя, как скромны задатки его царицы и жертвы, а Синклит злорадствовал и торжествовал свою правоту. Дебору пугала скудость выбора, предоставленного ей миром. Возможные виды на будущее тянулись перед нею совсем как этот коридор, по которому она сейчас уходила из административного корпуса: длинный тоннель с аккуратными табличками через каждые три метра — и все двери заперты.

— Ой, мисс Блау, — раздался голос у нее за спиной: оказалось, это одна из работниц отдела социальной поддержки. («Ну что еще? — подумала Дебора. — Комнату мне сняли, подыскивать жилье больше не требуется, разве что хозяйка расторгла нынешний договор аренды».) — Доктор Остер говорит, вы в школу поступать собрались. — (Ну вот, ее опять переклинило под неодолимым прессом. Опухоль вскипела краснотой, которая разлилась по всему телу и обожгла глаза.) — Как же я сразу не подумала, — продолжала девушка. — В городе есть учебное заведение, которое как раз и обеспечит вам подготовку.

— К чему? — спросила Дебора.

— К экзаменам.

— К каким еще экзаменам?

— Ну как же: на сертификат, равноценный аттестату зрелости. Вот я и говорю: это, наверное, практическая возможность…

Сотрудница отдела социальной поддержки озадаченно уставилась на Дебору. Та хотела сказать, что сквозь пелену красноты ничего толком не может понять и что это известие, от которого лицо ее побледнело, дает возможность увернуться от пресса.

— Значит, мне не придется посещать городскую школу?

— Нет, я же говорю: в городе имеется частная школа с индивидуальным обучением…

— И я смогу выбирать предметы?

— Вы сами там обсудите все возможности…

— Собеседование — по записи?

— Ну, раз вы пока числитесь на…

— А вы можете меня записать по телефону?

— Да, могу.

— И сообщите, что вам ответят?

Девушка пообещала именно так и сделать; осев на пол, Дебора проводила ее взглядом. Болезненная краснота слабела, но паника не отступала. «Прислушайся к своему сердцу», — посоветовал Антеррабей, падая в полете. А сердце стучало как молот.

«Что это? Что это? — допытывалась она у Ира. — Я же только что была настоящей!» Зрение разрывало и искажало все вокруг, а слова вырывались на странном ирском наречии, как будто даже Ир шифровался для соблюдения секретности. «Почему? Почему такое происходит?»

Ее вопрос пробил земное молчание, и она почувствовала рядом с собой людское присутствие — не иначе как из своего кабинета прибежал доктор Остер. Но слух, подобно зрению, искажал действительность, и, наткнувшись на невидимую преграду, она закричала:

— Все чувства слились в одно!

— На буйное? — (Или нечто в этом роде, тоскливо-досадливое, прозвучало из тумана.)

Дебора попыталась ответить, что для вулкана буйное состояние — это закон природы, но утратила способность к общению. Направляемая с боков и сзади расплывчатыми пятнами, она вошла в чрево стального лифта для пациентов, который доставил ее на «четверку» — на исходные позиции.

Когда сознание прояснилось — заново, все заново, — ее, завернутую в простыни так, что не шевельнуться, начал разбирать смех.

«Эй вы, внезапные, падающие календари, теперь до меня дошло. Теперь до меня дошло, эй, ты, Лактамеон, печальный бог. Теперь до меня дошло, почему Карла и Дорис Ривера чертовски выдохлись!» Ей казалось, гортань вот-вот лопнет, захлебнувшись жестким, булькающим смехом.

Через некоторое время пришел Квентин Добжански, чтобы измерить ей пульс.

— Привет… — выговорил он, еще не выбрав между игривостью и мрачностью, — обертывание помогло?

— По крайней мере, зрение восстановилось, — ответила Дебора, глядя на него. — Вы по-прежнему мне друг?

— А как же, конечно! — помявшись, заверил он.

— Тогда не хлопочите лицом, Квентин. Оставьте как есть.

Он расслабил мышцы лица, на котором тут же отразилось разочарование.

— Да я просто… ну, привык думать, что вы уже на свободе, осваиваетесь, вот и все.

Его не покидала тревога оттого, что эта девушка, к которой он был искренне расположен, остается в числе психованных (нет, врачи требовали называть таких душевнобольными) и он может ей навредить, если скажет лишнее. И доктора, и проработанные им учебники рекомендовали отвечать уклончиво, избегать споров, не проявлять сильных эмоций, но держаться бодро и участливо. Однако вопреки этим наставлениям он знал, что способен задеть в ней какие-то струны, и от этого старался, а от старания — один шаг до некоего чувства, и это чувство заставляло его искать в ней человеческое начало. Невзрачная, растрепанная — все так, но ведь над ним тоже смеялись из-за его внешности; случалось ему и оказываться поверженным — как она сейчас. В свое время он попал в аварию и, весь переломанный, лежал рядом с отцом на асфальте. Врачи «скорой» завернули его в одеяло (подобно тому, как эту девушку сейчас завернули в простыни) и доставили в больницу — та поездка прочно врезалась ему в память. Боль пришла не сразу: ей предшествовало нечто похуже — жуткое ощущение раздавленности тела и души. Под шум колес это чувство нашептывало ему снова и снова: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Болью, которая нахлынула позже, он, как ни странно, даже гордился. Смерть отца оставила по себе неизбывную, чистую скорбь; переломанные ребра превращали каждый вдох и выдох в пощечину смерти, в признак жизни. Глядя сейчас на Дебору, он слышал все тот же шум колес: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Наверняка она испытывала то же самое.

— Пить хочешь?

— Нет, спасибо.

Мучительно смущаясь наедине, ожидая, когда же утихнут его разочарование и ее страх, они смотрели друг на друга, и Дебору внезапно поразило, что ее добрый знакомый Квентин Добжански — мужчина… сексуальный… пылкий, и выглядит он сейчас так, будто не может сдержать крик страсти, летящий в гулкую бездну ее пустоты. Пустоту она прочувствовала только сейчас. И с этим ощущением пустоты пришел голод. Долгий, жестокий голод, запоздавший на годы и доселе не измеренный. Но мера голода — это мера емкости. Фуриайя права: Дебора, хоть больная, хоть в здравом состоянии, сохранила способность чувствовать.

Квентин остановился на пороге, стараясь дать ей хоть какую-то надежду, которой у него было меньше, чем хотелось выказать.

— Всего час остался, — сказал он.

— Ничего, все нормально. — Сознавая свою непривлекательность, Дебора не хотела оскорблять его взор и воображение, а потому отвернулась и тем самым позволила ему затворить дверь.

А потом насмешки посыпались не от Антеррабея, а от Лактамеона, черного бога с сине-ледяными глазами: «Рыбак добился своего, рыбка трепыхается в неводе, но не умирает и не остается мертвой. Она хлопает плавниками, обивает борта лодчонки, кувыркается, ищет свою стихию, страдает от того, что лишилась жизненных соков. А рыбак удручен. Не хочется ему думать о предсмертных мучениях рыбешки — его добычи, его победы. Точно так же выглядишь и ты в глазах мира, да и в наших глазах. Умри заново, и пусть все останется как было».

«Неужели непонятно! — прокричала она в ответ. — Я сама уже ничего не понимаю!»

На исходе того же дня кто-то из санитаров оставил в пепельнице возле сестринской непогашенный окурок. Дебора его вытащила и тайком пронесла в общую спальню, где ей отвели койку между Энн и Мэри, подопечной доктора Доубен. Она села на пол, затаившись между койками, и обследовала испещренную шрамами руку. Ткани утратили чувствительность: ожог пропал бы впустую. Дебора принялась искать новое, не омертвевшее место, водя по руке дымящимся окурком. Наконец она нашла, где тепло, жарко, горячо. Волоски на коже опалились, появилось красное пятно — и Дебора в изумлении отдернула руку.

— Это рефлекторное движение! — сама себе не веря, объяснила она металлическому поручню.

Сделала новую попытку, затем еще одну: каждый раз обжигающая боль пересиливала, и Дебора все так же отдергивала руку, не успев прожечь себе кожу. Спрятав окурок за ножку кровати, она вслух сказала по-ирски:

«Всем богам, всем Избранным и всем мирам: больше ни огня, ни ожогов; сдается мне… — тут она расплакалась, потому что перепугалась и сама этому обрадовалась, — я привязалась к этому миру…»

Когда настало время отправляться на беседу, Дебора помчалась со всех ног, чем привела в ужас сопровождающую, и даже не стала дожидаться начала сеанса.

— Слушайте! Вам известно, что получается, когда себя прижигаешь? Ты обжигаешься, вот что! Получается болячка под названием «ожог», вот что!

— Ты опять играла с огнем? — спросила Фуриайя, стерев с лица улыбку, которой встретила Дебору.

— Попыталась, да ничего не вышло.

— Неужели?

— Так ведь больно!

— Ой, как же я рада! — Они заулыбались друг другу.

Только теперь Фуриайя заметила у Деборы за спиной сопровождающую, спросила, чем вызвана такая необходимость, и получила ответ. Когда сестра вышла, чтобы подождать на улице, Фуриайя посмотрела на Дебору знакомым испытующим взглядом, который та предвидела с содроганием.

— Мне всегда бывало предупреждение… объяснение, почему это должно произойти…

— Возможно, «это» знало, что тебе требуется помощь. Помощь была совсем близко, только позови, но ты не решалась, боясь получить отказ.

— Но все случилось так внезапно и резко! Разве может быть, что у меня улучшение, а все происходит так стремительно и полно?

— Это защитные механизмы твоей болезни: на этом последнем рубеже они стремятся помешать твоему выздоровлению и единению с миром, отчаянно пытаются спасти хотя бы обломки.

Дебора поведала, как ей предложили вернуться к учебе, чтобы получить аттестат, как поначалу она перепугалась от мысли, что придется три года прозябать в необъятном безмолвии города, и как поняла, откуда что взялось: нарастающее ощущение себя жертвой. Не упустила она и тот эпизод, когда работница отдела социальной поддержки передала ей новое предложение, от которого у Деборы гора с плеч свалилась и возникло желание прощать и надеяться, и как ее без предупреждения «переклинило» до такой степени, что она не устояла на ногах. Когда она описывала близость Жерла, ей стало ясно: в нем произошла перемена.

— Чудно́ как-то.

— Что именно «чудно»?

— Понимаете, Ир всегда был царством логического и понятного, тогда как Данностью правил хаос, и спастись от него помогали особые формулы. Они постепенно усложнялись, но при этом всегда оставались… предсказуемыми.

— Ну-ну?

— Так вот: когда я начала свыкаться с Данностью, ощущение было такое, словно Ир мне говорит: «Выходить нужно другой дорогой, плоха она или хороша». Когда в мире не было ни логики, ни закономерности, Ир оставался оплотом правильных форм и логичных объяснений. А когда мир начал видеться мне разумным, Ир вообще перестал что бы то ни было объяснять.

— Так, — мягко произнесла Фуриайя, как всегда говорила, собираясь упрекнуть, но не обидеть. — Долго еще ждать, чтобы ты перестала садиться между двух стульев?

— Я еще не готова! — выкрикнула Дебора.

— Ладно, — миролюбиво ответила Фуриайя, — но ты никогда не сумеешь постичь мир полностью, со всеми его преимуществами, если не откажешься от своего двойного гражданства.

На Дебору налетел панический вихрь — от этого даже задребезжало сердце. Она беззвучно вызвала Антеррабея, и тот явился, быстрокрылый и покровительственный. «Страдай, жертва» (знакомое ирское приветствие).

«Правда ли, что в последнее время ты приносишь мне красоту лишь в тех случаях, когда нечто тебе угрожает?» — спросила Дебора, ожидая сардонической полуулыбки. Улыбаться он не стал, а, наоборот, содрогнулся.

«Пожалей меня».

От неожиданности она вздрогнула.

«От чего ты страдаешь?»

«От ожогов».

«Но ты же не горишь в огне».

«Когда ты была возвышенной и не укладывалась в рамки человеческой жизни, таков же был и я. Но коль скоро пламя для тебя невыносимо, оно точно так же невыносимо и для меня».

Он сделал резкий вдох, и она увидела, как верхняя часть его лица будто озарилась огнем, заблестела от пота и слез.

«Эй!» — окликнула она, чтобы он снова обратил на нее взор.

«Пойми… ты делишь со мной свои мучения. У нас с тобой одинаковый голос, одинаковый взгляд. Можешь ли ты понадеяться или вообразить, что найдешь такое же понимание хоть у кого-нибудь из землян?» — И одним движением изобразил сумятицу и отречение, которые на ирском языке жестов означали земной мир.

— Ты сейчас где? — спрашивала Фуриайя. — Возьми меня с собой.

— Я была у Антеррабея. Он прав. В Данности возможна и закономерность, и логика, невзирая на то что она порой бывает изломана и опасна. К тому же она бросает мне вызов и принуждает изучать неведомое — например, математику, которой боги не могут меня обучить, но где еще… — тут у нее навернулись слезы, — где еще я найду такое единение?

— У кого это глаза на мокром месте? — спросила Фуриайя с прежней мягкостью.

В ее взгляде Дебора прочла начальные слова их общей формулы и невольно улыбнулась.

— Из десяти частей четыре — это жалость к себе, три — «твердая кожура», по выражению Ира, и одна — отчаяние.

— В общей сложности получается только восемь. — (Формула есть формула.)

— А две — всякая всячина.

Они вновь заулыбались.

— Вот видишь, — сказала Фуриайя, — между нами с тобой возможна такая же ясность, как и с твоими богами. Я никогда не опускаюсь до притворства, но ты подчас забываешь, что в этом мире я всегда была и остаюсь твоей посланницей и одновременно твоей противницей. — И она шмыгнула носом, словно показывая, что ничем не отличается от обитателей ее мира. — А что ты называешь «твердой кожурой»?

— Ну, при поступлении в клинику я не чувствовала себя несчастной. Полное равнодушие давало мне определенный покой. Но со временем вы подтолкнули меня к неравнодушию, и когда на этом пути я достигла каких-то успехов, Ир меня покарал, и от этого я впала в отчаяние. Когда я молила, чтобы надо мной сжалились, Антеррабей отвечал: «Ты выгрызла надежду от красной мякоти до кожуры». Вот целью моей жизни и стало наблюдать за этой треклятой кожурой: как она скукожится, затвердеет и в конце концов будет выброшена. Антеррабей потом не раз использовал эту аллюзию, и когда я поняла, что живу, действительно живу, причем состою из той же субстанции, что и все земляне, я ему сказала, что готова грызть эту твердую корку, пока у меня не будет другой пищи. И теперь, когда я вернулась на «четверку» и всех разочаровала, Антеррабей сказал: «От этой твердой кожуры у тебя трескаются зубы. Может, пора ее выплюнуть?»

— И как ты на это смотришь?

— Пока я не могу остановиться, хотя съедобного в ней мало, — ответила Дебора. — Поскольку мне свойственны рефлексы и инстинкты землян, жевать ее вошло у меня в привычку… — И она смущенно улыбнулась, потому что сделала немаловажное признание, на котором ее в будущем могли повесить.

«Эх, если бы я могла ей рассказать…» — подумала Фуриайя. Но как втолковать тому, кто родился и вырос в пустыне, как богаты и плодородны могут быть другие земли, скрытые от его глаз? Вместо этого она спросила:

— Как тебе живется на четвертом отделении?

— Естественно, больные на меня злятся, персонал не скрывает разочарования. Сегодня пойду на прием к доктору Халле.

— Вот как? Что-нибудь серьезное?

— Да нет… Просто нужно через него передать в службу социальной поддержки, что я согласна и, если в том учебном заведении по-прежнему готовы меня принять, за мной дело не станет.

* * *

ЗАЯВКА

Дата: 3 сент.Пациент: Блау ДебораДата: 5 сент. Время: 08:30Отделение: 4-еЗав. отделением: д-р Халле Г. Л.ОПИСЬ

Платье для выхода в город — 1 шт.Колготки — 1 параТуфли — 1 параБигуди с зажимом — 27 шт.Пальто — 1 шт.Губная помада — 1 шт.Средства на оплату проезда в пригородном автобусе маршрута № 4 (для социального работника и заявителя) в сумме $ 0,80.Жетоны для проезда в городском автобусе (для социального работника и заявителя) — 4 шт.Вышеперечисленное имущество получить по месту временного проживания амбулаторного пациента.Подпись:Г. Л. Халле

Назад: Глава двадцать седьмая

Дальше: Глава двадцать девятая