Книга: Мир, который сгинул

Назад: Глава XIV Изучение Системы; бумажный след и мистер Крабтри; мне надирают задницу

Дальше: Глава XVI Страх и морская биология; как в старые добрые времена; все идет наперекосяк

Глава XV

Империи и крыши; верба; лицо моего врага

До сих пор Великая Империя Ателье – континент моды и шика, поставщик разнообразных вечерних туалетов, визиток, галстуков, бабочек, смокингов и повседневных костюмов, – занимала на моей личной карте крохотный островок с наветренной стороны Никчемного архипелага. Там жили умелые, но бесполезные люди, изолированные от бурного течения настоящей жизни. Однако Ройс Аллен избавил меня от этих предрассудков. Портные жизненно необходимы. Ройс Аллен – передающая подстанция всех новостей и штормовых предупреждений, глас Истины для тех, кто в силу своей влиятельности обычно его не слышит. Люди его ремесла долгие годы исподволь спасали мир.

– Нет, сэр, шартрез – это катастрофа. В нем вы похожи на вурдалака. На нежить, да. Мечта карикатуриста, сэр. Нет, боюсь, вид у вас не бледный и аристократичный, как вы вообразили, а скорее разлагающийся. Вообще, я бы посоветовал розовый. Или, если настаиваете, красно-коричневый, хотя, на мой вкус, от него разит помоями. Да. О, что я думаю об экономике? Плохи дела. Да, я в курсе ваших новых предложений, сэр. Простите, но хуже только мешок, в котором ваша женушка выступала вчера по телевизору. Да. Массовая безработица не за горами, как я понимаю. Если позволите, сэр, я бы попросил вас оставить экономику в покое. Пусть рынок недвижимости и банки сами все утрясут, а вы на следующей неделе приходите на примерку. Замечательно. Ах да, насчет обуви. Рискну спросить: неужели вы советовались по этому вопросу с министром обороны? Только он мог сподобить вас на кубинский каблук.

Одежда, которая на мне сейчас, – совсем из другой оперы. Она была пошита с тем же мастерством и отвечает стандартам высочайшего качества, однако создавалась с иной, не столь мирной целью. Брюки двухслойные: подкладка из чистого шелка, мгновенно липнущая к ноге; верхний слой грубее и бесшумно скользит по шелку. Он не угольно-черный, а крапчатый – ночной камуфляж. Куртка того же цвета немного тянет в плечах, потому что я на дюйм крупнее прежнего владельца. Такая одежда помогает чинить зло и насилие в тишине.

На мне костюм ниндзя. Надевая его, я обнаружил в промежности огромную мертвую пчелу. Обошлось без крика: я ведь человек серьезный и занят серьезным делом. Кроме того, за мной наблюдала Элизабет Сомс. Я взял пчелу за одно гигантское крылышко и с сардонической усмешкой выбросил в мусорное ведро, похолодев ниже поясницы. Оно и к лучшему: я только что смотрел, как Элизабет влезает в свой костюм (в какой-то момент она в нем запуталась и частично оголилась), и думал, не подождут ли дела, пока я уложу ее обратно в постель. Надо сосредоточиться. Меня подмывает изучить Элизабет куда более приятным и полезным образом, а это плохая идея. Плохая, плохая, плохая! Громко рычу. Она оборачивается.

Я поднимаю глаза и вижу ее лицо. Взгляд у Элизабет терпеливый, но терпение это не естественное, а вынужденное. Я что-то бурчу. Она целомудренно целует меня в щеку.

– Готов?

– Да.

И мы уходим в раннюю ночь.

Дом, на крыше которого поселилась Элизабет, высотой всего в несколько этажей. С соседнего здания свисает пожарная лестница. Элизабет успела привязать к нижней ступеньке веревку; она дергает ее, и мы забираемся. Лезть далеко – этажей пятнадцать или больше. Мы карабкаемся мимо окон, кухонь и враждующих семей; подслушиваем любовников и ловим обрывки телешоу. Выше и выше. Я начинаю понимать, откуда у Элизабет такая поджарая фигура. На крыше она проводит меня через полосу препятствий, которая идет по восходящей и оттого становится все увлекательнее. Наконец мы на двадцатом этаже. Движения Элизабет меняются, теперь она осторожничает – значит, цель близко.

Эта крыша скользкая, с небольшим уклоном. На ботинках ниндзя для таких случаев есть резиновые ребра, но у моего благодетеля был маленький размер. Девичьи ножки. Надеюсь, он был мужчиной. Не хочу носить костюм мертвой девушки. Дальний конец крыши упирается в очередную стену, по-настоящему огромную – она поднимается на семьдесят этажей вверх. К счастью, тут есть лифт – некое подобие люльки для мойщиков окон. В кино на таких обычно дерутся. Но вы бы не стали, зуб даю. Вы бы вежливо сели и обсудили с врагом любимые рестораны расстилающегося под вами города, может обменялись бы именами. На крыше вы бы слезли и тогда уж начали драться, чувствуя твердую землю под ногами и зная, что погубит вас враг, а не сила притяжения, или пошли бы мириться и пить кофе в баре на сороковом этаже. Доски довольно крепкие, на них можно стоять или сидеть. Но, если по ним ходить, они прогибаются под ногами. И кое-где уже треснули. Один из болтов, которыми они крепятся к каркасу, отвалился, другой вот-вот расколется. У мойщиков окон железные нервы.

А вот и крыша «Джоргмунда», неоновый логотип содрогается на ледяном ветру. Чтобы защитить глаза, Элизабет надевает летные очки. У меня очков нет, поэтому я натягиваю капюшон и щурюсь. Не помогает. На крыше образовался маленький ураган – видимо, соседние небоскребы создают завихрения воздуха. Днем тут было бы страшно. Ночью же просто дезориентируешься. Можно запросто пойти прочь от одного края крыши и, борясь с ветром, свалиться с противоположного. Элизабет знает дорогу; если нарисовать ее на бумаге, получилась бы кривая или часть спирали. Нам кажется, что мы идем по прямой. Логотип Компании скрипит на ветру – представляю, какая колоссальная нагрузка приходится на болты. Интересно, часто их меняют или хотя бы проверяют? Тут Элизабет пристегивает ко мне пару крючков, связывает нас друг с другом, и мы прыгаем.

Похоже, у меня выработалась серьезная неприязнь к падениям. Даже в объятиях Элизабет Сомс, еще чувствуя на коже ее пот; даже слыша лязг лебедки; даже зная, что мы никогда не ударимся о землю и что все продумано загодя, я чувствую отвратительное сосание под ложечкой и свирепое хлестанье ветра. Воздух должен быть мягким и нежным – бодрящий ветерок, который будит тебя по утрам, мягко ерошит волосы и обдает тебя запахом лета. Он должен приносить чай. Он не должен вгрызаться, как злой пес, в твою одежду и царапать лицо когтями. Мы падаем. Как раз успею переговорить со своим вымышленным наставником.

Ну, Пентюх, как тебе живется в своем теле?

Я малость занят, Ронни.

Оно и видно. Я б эту крошку и сам…

Никогда, никогда больше так не говори.

Скажи, не грозит ли нам в ближайшем будущем узнать ответ на большое Зачем? А то кое у кого возникло непреодолимое желание раскроить пяток голов.

Я пытался. Он слишком сильный.

Кому как, Пентюх. Для тебя сильный, а для меня, может, и не очень. Но это не суть. Ты должен быть не сильнее, а умнее. Гун-фу старого У любят умники по всему миру. Включи соображалку.

Как?

Ну я бы на твоем месте вышиб засранцу Железные Мозги. Пристрели его – гарантирую, день ты ему испортишь. Впрочем, я человек практичный.

А это зачтется?

Пентюх, он же помрет, так? А ты выживешь. Явная победа – тем более, способ выберешь ты.

Сдается… сдается, мастер У поступил бы иначе.

Ха. Ну, Пентюх, ты меня уделал! Как ты помнишь, в игру «Угадай, как поступит старый хрыч» мы играли часто и без особого успеха. Если тебе это удастся, твоя взяла. А теперь предлагаю расслабить ноги, напрячь мышцы торса и привести спинку кресла в вертикальное положение, мы заходим на посадку. И поверни голову, не то съездишь малышке аккурат по изящному носику. Ты на месте.

Пока, Ронни.

Мы замедляемся и почти беззвучно касаемся очередной крыши. Элизабет довольна, что так точно все рассчитала. Гик-фу высшего разряда. Она с любопытством смотрит на меня.

– Ты разговаривал сам с собой?

– Советовался со старым другом.

Улыбается.

– Я тоже так делаю. Говорю с мастером У, и с мамой, и… Ну, если честно, с тобой. В основном с тобой. Хм. – Она морщит лоб и отмахивается от странной мысли, как от паутины. – Идем. – Ступая мягко и уверенно, Элизабет ведет меня за собой. Она бывала тут раньше.

Мы подходим к диковинной надстройке, похожей на пагоду. Рядом обычная бетонная коробка с обычной дверью – выход на крышу. Элизабет резко бьет по висячему замку, и ей в руку падает шпилька. Затем она немного приподнимает дверь до первого фиксатора: щель небольшая, только чтобы пролезть. Мы забираемся внутрь, Элизабет опускает дверь и убирает шпильку в карман. Я смахиваю слезы и оглядываюсь.

Мы на висячем мостике. Таких тут целое множество: железные решетки подвешены над изоляцией, волокнистыми плитками, кабелями и шлангами. Есть даже запасная система подачи ФОКСа. Это нутро здания, его газовая станция, где не тешат себя мыслью, что аппаратура будет работать без сучка и задоринки. Безупречный порядок – лишь видимость. Мостики нужны на тот случай, если несовершенства станут очевидными, и их придется устранять. Элизабет быстро и плавно идет вперед. Мы проходим футов сто, и мостик поворачивает налево, а мы уходим направо, к яркой точке, – откуда-то сверху просачивается свет. Это пересечение десятка мостов, место, где уставшие водопроводчики, кровельщики и бригадиры собираются, пьют несвежий чай из фляжек, делятся сэндвичами и сплетнями. Я осматриваюсь. Да. В месте соединения нашего мостика с другим есть гладкий участок, за несколько лет отполированный мужицкими задами до блеска. Под перилами кто-то нацарапал неприличный рисунок: невероятно длинный мужской орган преследует схематичную женскую грудь. Царапали отверткой, которая была слишком велика для этой задачи: рука художника то и дело срывалась, соскабливая краску и нарушая целостность рисунка. Прямо под нами решетка вентиляции.

Элизабет ложится на живот и вставляет пальцы в отверстия. Делает вдох, напрягается, издает едва слышное «ухххх» – и решетка у нее в руках. Итак, теперь это люк. Элизабет говорит одними губами: «Тебе сюда». Она не просит меня быть осторожным – слишком хорошо знает.

Крепко вцепившись в мостик, она спускает меня в люк.

Я стою в комнате отдыха с диванами вдоль стен. Горит свет. Рядом падает запасной пиджак от Ройса Аллена. Поднимаю глаза: Элизабет ободряюще улыбается, будто я делаю свои первые шаги. Затем она показывает на себя (На свое сердце? Или так кажется, потому что она свесилась из люка, чтобы меня видеть?) и беззвучно произносит: «Я за тобой наблюдаю».

Элизабет забирается обратно, и я больше не вижу ее лица, только туфли. Она махает ногой: «Иди уже» или «Шевелись, герой-любовник!», что было бы очень приятно. В любом случае, я повинуюсь. Снимаю капюшон. Спору нет, быть невидимым замечательно, но в капюшоне притупляются все чувства. Надеваю пиджак. Теперь я не страшный ниндзя, а обычный сотрудник Компании, оставшийся на ночную смену. Надеюсь.

Я трогаю зубами дверную ручку. (Вибрация означает, что кто-то идет по коридору; слабую вибрацию легче всего почувствовать зубами на металле; ближайшая железка, до которой можно дотянуться ртом, – дверная ручка; смешно, зато эффективно. Не верите? Попробуйте сами.)

Мои резцы молчат. Я стою примерно посередине длинного коридора без окон. Направо уходит еще один, освещенный получше, – видимо, кто-то дома. Я тихо-тихо иду туда. Так Гонзо ходил в дозорах: не на цыпочках, а плавно перенося вес с передней внешней части ступни на пятку. Получается тихо и почти так же быстро, как при нормальной ходьбе. Ребра выражают недовольство. Конечно, ребра же нытики. Так им и говорю. Откуда-то доносится шум: скрип резиновых колес. Мистер Крабтри, вы вовремя. Пунктуальны, как часы. Прямо завод… (не говори «заводной», только не сейчас, помянешь черта… Гумберт Пистл! Ш-ш! Гумберт! Пистл!.. но вернемся к сравнению) прямо как немецкие поезда. Если Крабтри меня увидит, он может забить тревогу. С другой стороны, Роберт Крабтри – человек особенный. Ему нет дела до безопасности, бумаги превыше всего. Он может решить, что я имею полное право тут находиться. Он может показать мне чудеса. Кто не рискует, тот не пьет шампанского.

«Иди по бумажному следу». На сей раз это голос не Ронни, а мой собственный.

Хорошо. Встаю и жду. Из-за угла выходит мистер Крабтри. Останавливается, окидывает меня взглядом:

– Хм.

Опускает глаза.

– Уйдите с дороги, – раздраженно говорит он. Конечно, как я сразу не понял. Я ведь и сам был разносчиком бумаг, исколесил эти коридоры вдоль и поперек. Отхожу в сторону, пропуская тележку. Мистер Крабтри идет мимо. Я – за ним.

Он проходит в конференц-зал. На столе бутылки с водой, стаканы и блокноты. Карандаши заточены и готовы к использованию.

– Зал заседаний Ядра, – говорит Крабтри. Отсутствие лишней мебели ему по душе – ничто не мешается под ногами и не будит в нем зверя.

Кресло во главе стола больше, чем все остальные, и перед ним лежат два лотка. Зеленый со штампом «Одобрено» пуст. В желтом полно конвертов. Видимо, завтра собрание.

Роберт Крабтри цокает, подходит к столу и ставит на него новый лоток, а прежний убирает. Затем медленно, с упреком нагибается и достает из тележки связку зеленых конвертов. Берет старые желтые конверты и перекладывает содержимое в зеленые конверты из тележки, а их кладет в лоток «Одобрено». Предложения и рекомендации Исполнительного совета, как по волшебству, превратились в приказы.

– Чего уставились? – спрашивает мистер Крабтри.

Я понимаю, что все это время пялился на него.

– Вы… – начинаю я. Роберт Крабтри напрягается. Он понял, что у меня на уме. Тут какая-то ошибка. Но нет, он делают свою работу – она его призвание. В ней вся его жизнь.

– Таковы правила, – чеканит он и сердито хмурится.

Я допустил мысль, будто он не знает свою работу. Хуже: что он позволил себе вмешаться в бумажные дела. Я глубоко его оскорбил, задел за живое. Раньше я думал, что у него такой хмурый вид от постоянно сдерживаемого гнева; может, так и есть, а может, он страдает хроническим артритом. Но теперь мистер Крабтри точно разозлился: движения резкие, порывистые, зубы плотно стиснуты. Нижняя челюсть немного выступает вперед, делая его похожим на боксера. Зрачки под морщинистыми веками сужены. Я поставил под сомнение самую его суть, опорочил его доброе имя.

Роберт Крабтри запихивает последний конверт с приказом в лоток и убирает его в тележку. Нашей дружбе конец. Он медленно обходит меня стороной. Я иду за ним в сортировочную, на пороге которой он разворачивается и бросает на меня испепеляющий взгляд. Я хочу извиниться, но что тут скажешь? Я фактически обвинил священника в том, что он плюнул в потир. Крабтри хлопает дверью у меня перед носом.

Что ж. Я в брюхе чудовища. Не время для сожалений.

Иду дальше, в следующий коридор, думая о Гумберте Пистле. Этот человек управляет компанией, которая эффективно управляется сама. Он может делать все, что пожелает, использовать ее для любых целей. Но чего он хочет? Исполнить свою судьбу, конечно, однако судьба – понятие растяжимое. Добиться величия. Тоже не пойми что.

Тихие голоса – разговор? Молитва? Люди. Я замедляю шаг, подхожу ближе. Впереди замечаю дверь, из щелей которой пробивается свет. Приникаю к петлям. Дверь добротная, но установлена небезупречно: сквозь щель можно заглянуть в комнату.

Ниндзя, точно смертельно опасные детишки в садике, расселись на полу.

Они сидят рядами, молча; в зале их около ста. Впереди стоит худой, как жердь, человек и бормочет священную молитву, а паства за ним повторяет. Аум для ниндзя, собственная версия Господней молитвы: «Отче наш, разящий в тиши…» На стенах висят картины и фотографии с портретами героев. На последней я вижу знакомого широкоплечего мужчину с рукой-дубинкой. На животе видны жировые складки, но под ними бугрятся кубики брюшного пресса. Гумберт Пистл.

Худой что-то кричит, из первого ряда выскакивают двое ниндзя и набрасываются на него. Он стремительно бьет одного, второго перехватывает на бегу и ломает ему руку. Хрусть. Раненый кланяется и садится на место. Мне становится дурно. Может, спалить все здание к чертовой матери? Яркое очистительное пламя избавит меня от этих людей. Но тут я вспоминаю мастера У, и мне становится стыдно. Я не такой. Не то чтобы меня не могут посетить подобные мысли – могут, но я не приму их как руководство к действию, и это отличает меня от них.

Пистл – шифу Гумберт. Ниндзя полоумные. Это я и так знал. Оставляю их в покое – может, позже они самогоспитализируются. Я тешу себя надеждой, что каждый из них заработает жуткое растяжение паховых мышц или ушибет яичко – интересно, так имеют право думать только они? Наверное, нет. Пару секунд мечтаю о грыжах для ниндзя.

Передо мной развилка: коридоры расходятся в противоположные стороны. (Элизабет еще надо мной? Или где-нибудь в стороне? Мостики непредсказуемы. Быть может, она сейчас в комнате от меня, или так и сидит на том перекрестке, мысленно уговаривая меня идти туда или сюда.) Поверну налево – пойду обратно вдоль стены храма; направо – к главной части здания и Джоргмундским офисам. Без сомнения, там тоже хранятся тайны, но они не по моей части. Секреты вроде истинного рецепта «кока-колы» или тайной смеси приправ «Кентукки фрайд чикен»; как изготовить лампочку, которая будет гореть сто лет, или пятностойкую белую ткань. Словом, тайны, но не зловещие.

Иду налево. Налево всегда ведет зловещий путь. Дорога каннибалов. Пятками я время от времени чувствую бумфф из храма сбоку. Несколько шагов – и он уже позади. Пальцы не чувствуют ничего. В этой части здания тихо.

Тихо, но не покойно. На первый взгляд все то же самое, однако ощущения другие. Шестьдесят шагов назад мне казалось, что я попал в офис Бадди Кина десять лет спустя: безвкусица, вульгарщина, столы для внеурочного секса и яркий свет, позволяющий заглядывать практиканткам в декольте. Здесь же все холодное, стены не пропитаны похотью. Быть может, дело в расположении небоскреба: за день одна его сторона поглощает больше солнца, чем другая. В северном полушарии это будет южная сторона, чем объясняются более высокие цены на квартиры с окнами на юг. А здесь, стало быть, сторона ночная, серая и холодная. Вот только мне совершенно ясно, что дело не в этом. Коридор словно… наблюдает за мной. Конечно, за мной присматривает Элизабет, но я чувствую вовсе не ее внимание. Оно недоброе.

У меня на загривке шевелятся волосы. Я постоянно проверяю мертвое пространство за спиной, откуда враг может нанести внезапный удар. Машу сзади рукой, иду чуть боком. В дальнем конце коридора копошатся тени, капли мрака наползают друг на друга. Если слишком долго вглядываться в темноту, начнешь видеть силуэты. Старое доброе человеческое зрение – будь мы кальмарами, такого бы не случилось. (У кальмаров зрение лучше, чем у нас – у них нет слепого пятна. Я на секунду задумываюсь: значит ли это, что феномен остаточного изображения им тоже не грозит? Если да, то кальмары невосприимчивы к телевидению. Тысячи кальмарьих семей сидят дома и целыми вечерами наблюдают за яркой искрой, носящейся по черному экрану, не понимая, в чем тут соль.)

Надо мной раздается скрип. Элизабет? Или кто-то еще. Если бы ее поймали, то сделали бы это бесшумно – как и полагается ниндзя. Настоящим ниндзя. Интересно, тут такие есть? Человек, который прячется столь же искусно, как Гумберт Пистл – дерется? Привидение. Может, он сейчас стоит за мной. Может, поэтому я чувствую себя таким голым. Он стоит прямо за мной.

Я резко оборачиваюсь, прорубаю рукой воздух, шагаю вбок и прижимаюсь к стене. Ничего не происходит, я только чувствую себя полным идиотом. В конце коридора по-прежнему кипят тени.

Что ж, ладно. Туда и пойду.

Вероятно, так работает мое обоняние. Человеческий нос чего только не умеет; увы, мы разучились пользоваться этим старомодным подспорьем и часто неправильно толкуем его сигналы. Эссампшен Сомс рассказывала, что учуяла от вернувшегося с Криклвудских Болот доктора Эвандра странный запах. Она грешила на вонючие болотные травы или пса, вывалявшегося в грязи. Через несколько дней запах пропал, а когда добрый доктор умер от куру, она сообразила, что запах недавней диеты был в его поте. Итак, я обращаю пристальное внимание на свой нос: чем тут пахнет?

Едва-едва духами. Одеколоном. Сигарами, выкуренными пару часов назад. Человеческие запахи: пот, кожа. Все давнишнее. За ними след промышленного моющего средства. Лак. Отбеливатель. Кровь – почти неразличимая – может, рядом с храмом у ниндзя травмпункт. Резина, железо, свежая краска. И что-то еще, старое и знакомое, чему здесь не место.

Впереди дверь. Нет, больше чем дверь: двойная, отделанная мрамором и майоликой.

Такая могла бы вести в зал заседаний директоров. Но он остался далеко позади. Стало быть, за ней что-то другое. Я вхожу.

Нет, не вхожу. Не могу шагнуть. В голове срабатывают сотни сирен, подсознание бьет тревогу. Правая нога наполовину отрывается от пола, но тут же замирает и медленно опускается. Тело сжимается в болезненном оцепенении. Глаза смотрят на ковер: неприятный и износостойкий. Офисный ковер. И все же очень чистый. Повсюду видны следы от тележки: сотни дней Роберт Крабтри колесил коридоры. Но не этот. Мое тело цепенеет. Затем (не спросив у меня разрешения) припадает к полу и пристально смотрит… нет, не в пустоту. На что-то. Пахнет сушеными цветами, ковром и чем-то неуместным… Да. Место чересчур холодное и цивилизованное. А так должно пахнуть в лесах и горах. Мое тело не без опаски пускает меня обратно за руль. Будь внимательнее.

Прямо передо мной протянута тонкая серебристая нить, похожая на паутину. Принюхиваюсь. Да-да. Пахнет миндалем, пластилином и растворителем. Иногда я чуял этот запах в Аддэ-Катире, от саперов. А до этого – на оружейном складе Проекта «Альбумин». Взглядом провожаю нить до стены. Она прикреплена к штукатурке крошечной каплей прозрачного клея. Ага. Другой конец нити прячется в вазе с вербой. Очень правдоподобно, вот только пауки не носят клей в тюбиках, они производят свой. Присматриваюсь. И точно, в ветвях притаился прямоугольник – похожие знаки ставят в парках: «Пожалуйста, не ходите по газонам». Но этот не просит беречь газоны. На серо-зеленую железную коробку нанесена надпись крупными буквами: «Передней стороной к противнику», а сзади (я это помню, а не вижу) такие же буквы гласят: «Тыльная сторона». Если паутинка порвется, внутри устройства сработает взрыватель. Железная коробка превратится в шрапнель, и любой, кто окажется в радиусе действия, станет похож на джамбалайю с креветками. Видя такие мины, я всякий раз задаюсь вопросом, каково это – умереть от шрифта «Таймс Нью Роман».

Где-то должна быть замочная скважина и ключ, который обезвредит устройство. Но ключа у меня нет. С другой стороны: наземная мина посреди офисного здания. Я пришел, куда надо.

Смотрю на нить. Она очень тонкая. И одна. Приглядываюсь к ковру – никаких нажимных панелей. Итак. Глубокий вдох, выдох. Перешагиваю через нитку. Не умираю. Прохожу в дверь.

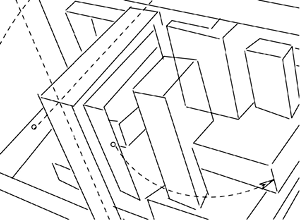

Комната за ней – вовсе не зал заседаний. Или, по крайней мере, не только он. Залы заседаний нужны для демонстрации собственной важности. А это оперативная комната. Здесь делают важные дела. Всюду карты, заваленные графиками и схемами. Первая: семейное древо Джоргмундской компании. На самом верху Ядро в отдельном кружочке. Ниже Исполнительный совет и различные подкомитеты, а слева, на том же уровне, Общество Заводной Руки. Оно только соприкасается с кружком «Джоргмунда», и в месте перехлеста стоят инициалы: Г. П. Под Обществом ничего нет. Оно независимо и самодостаточно. Вокруг семейного древа полным-полно стрелок, показывающих, как важны разнообразные комитеты для доброго здравия фирмы (а значит, и мира). Ими управляют до ужаса компетентные и незаменимые люди. (По-видимому, ниндзя не испытывают нужды предоставлять отчеты. Если ты умеешь убивать канцелярской скрепкой и причинять страшную боль одним пальцем, корпоративная иерархия готова допустить, что никто другой за тебя работу не сделает.)

Все графики новенькие, ламинированные. Поверх маркерами внесены исправления, показывающие еще более поразительные результаты. Мягкие доски беспорядочно утыканы кнопками. Линиями отмечены предполагаемые и фактические доходы, новые владения, издержки.

И враги.

На стеклянном стенде посреди комнаты – враги. Зернистая фотография мастера У. В одной руке у него кружка с чаем, и выглядит он старым и грустным. Вторая рука осталась за кадром, но, подозреваю, в ней кусок яблочного кекса. Кто-то нацарапал красный Х на его лице. Одна линия начинается над правым ухом и резко ведет к подбородку, поверх глаз и носа. Фломастер держали левой рукой. Вторая линия начинается в левом углу и заканчивается в правом. Недобрые, мстительные штрихи. В месте их пересечения цвет почти черный. Вторая линия заканчивается маленьким хвостиком, как будто автор дрожал. Или рука плохо ему подчиняется. Или и то, и другое.

Рядом с фотографией мастера У есть другие. На одной размытый силуэт доктора Андромаса; вторая – более четкий и поздний снимок Элизабет. С другой стороны Захир-бей. Кто-то очень его не любит: карточек довольно много. Есть и снимок с моей физиономией, сделанный скрытой камерой на Девятой станции. Я выгляжу удивленным и не таким подтянутым, как хотелось бы. И, наконец, фотография хмурого Гонзо. Не знаю, когда ее сделали, – может, пока он был здесь. Гонзо – и враг, и нет. Вдоль одного края карточки проведена красная черта, но она волнистая и немножко самодовольная. Как исправления учительницы в тетради по латыни: не agricola, а agricolam. От фотографии идет жирная красная Сгинь-стрелка. Она начинается от правого верхнего Гонзова клыка и заканчивается у левого глаза Захир-бея. Это, по старому выражению, «линия смерти». Бойся ее и того, что она означает.

На столике за стендом лежит папка. На ней куча разных штампов, строго-настрого запрещающих ее открывать, а если вы все-таки решились, сначала выколите себе глаза. Я оглядываюсь по сторонам, сажусь и начинаю читать.

Гумберт Пистл, друг всего человечества; подозреваю, он вел себя по-отечески и даже наставительно. Смутьян Гонзо всегда питал тайное уважение к наставникам – чужим. И не забывайте, теперь это был новый Гонзо, такой уязвимый перед миром, – его здоровый цинизм и подозрительность воплотились во мне, уснули в автобусе К и предположительно умерли в далеких краях. Его психика смахивала на ныряльщика после нападения умеренно свирепой акулы. Выжить-то он выжил, но кости торчат. Мозг хромает, эго раскалывается от боли. Хуже того, его охватил неведомый ужас, полуночный кошмар, о котором он в последнюю минуту поведал Ли, а та – мне, в качестве залога доверия и просьбы о помощи: Гонзо испугался, что частично утратил способность любить жену. Герой может испытывать влечение, но не в силах оценить семейное счастье. Мысль о том, что он потеряет и Ли, что она его возненавидит, что он уже стал ей противен, сводила его с ума. Гонзо должен был действовать, чтобы вернуть самоуважение и смыть с себя позорное пятно.

Он стал легковерен, что неудивительно. Гумберт Пистл предусмотрел почти все – кроме меня.

Комната, в которой он сманил Гонзо на Темную сторону, была обставлена как полагается.

Гумберт Пистл: Мистер Любич.

Гонзо: Мистер Пистл.

(Рукопожатие, выпячивание мышц, взаимное признание крутости и мужских достоинств друг друга.)

Г. П.: Мы ведь с вами взрослые люди?

Гонзо: Пожалуй.

Г. П.: Надеюсь, у вас все хорошо.

Гонзо (у которого все плохо): Да, сэр. Тип-топ.

Г. П.: А вот у меня возникла проблема, мистер Любич, и серьезная. Причем она больше под стать вам, чем мне. Это юношеская проблема, а я старпер.

Гонзо: Не сказал бы.

Г. П.: Да бросьте, мистер Любич, я старпер. Я силен, опасен и сексуально полноценен, мое старперство меня не волнует. И не говорите, будто я сейчас в самом расцвете сил. Потому что я действительно в самом расцвете сил. Но я старпер. Договорились?

(Секундное молчание.)

Гонзо: Чем могу помочь, мистер Пистл?

Г. П.: Оглядитесь, пожалуйста, по сторонам, и скажите, что вы видите.

(Гонзо оглядывается и видит целый лес карт и фотографий. Затонувшее Перепутье. Мизеричорд. Хоррисгем. Темплтон. Все вместе они образуют нечто вроде цепи вокруг Трубы.)

Г. П.: Что ты видишь, сынок?

Гонзо: Исчезнувшие города, наверное.

Г. П.: Позволь я тебе подскажу.

(Гумберт Пистл включает проектор – старый, с накладным экраном из прозрачного пластика и стирающимися фломастерами. Таким пользовалась мисс Пойнтер на уроках биологии, когда рисовала схему эрогенных зон – уроки эти навсегда отпечатались в памяти Гонзо, ведь впоследствии он часто их вспоминал. Гумберт Пистл знает это, он подготовился к уроку, или, вернее, кто-то подготовился за него. Ему известно, что именно эта модель диапроектора больше всего нравится Гонзо; тихое гудение кажется ему жизнеутверждающим и немного сексуальным. Мисс Пойнтер была красоткой и, по общему мнению, настоящей секс-машиной. Однажды, когда Гонзо бился над особенно трудным тестом, она наклонилась к его тетради, и он успел разглядеть то, что предположительно было грудью. Проектор неразрывно связан с его ранними оргазмами. Впрочем, сегодня Гумберт Пистл показывает ему вовсе не эрогенные зоны, а нечто противоположное: исчезнувшие города можно принять за забор, за шрам вокруг Трубы и людей, живущих в ее благодатном тумане.)

Гонзо: Я… не вполне понимаю…

Г. П.: Вот как обстоит дело, мистер Любич. Мы окружили Землю Трубой и создали островок цивилизации, безопасности и развитой коммерции. Вокруг остались дикие земли, населенные чудищами. Вам об этом известно не понаслышке. Среди них есть похожие на людей и есть непохожие, но все они хотят нас сожрать. Наш домик построен из камня, и так просто его не сдуешь. Но враг может нас удавить. Именно этим он и занимается – стоит нам высунуть наружу хоть палец, его немедленно отрубают. И кольцо сжимается, мистер Любич. Города исчезают в мгновение ока, а строятся медленно. Мы окружены. Мы в осаде. И мы проигрываем.

(В отличие от Дика Вошберна, Гумберт Пистл знает толк в ораторском искусстве. Он не прибегает к эллипсисам открыто, не замолкает, ужасаясь ужасу своих ужасных мыслей. Его эллипсисы неуловимы. Он не говорит: «И если мы проиграем…» Гонзо сам себе это скажет, а собственные опущения куда убедительнее чужих.)

Гонзо: Что ж, проблема серьезная, мистер Пистл.

Г. П.: Верно, мистер Любич, серьезная. Настоящая проблема настоящего мира. Проблема взрослых людей. Вот почему в начале нашего разговора я спросил – прекрасно зная, что ответ будет положительным, – взрослые мы ли люди. У нас нет времени на ребячество и любезности.

(Секундное молчание.)

Г. П.: Можно вопрос?

Гонзо: Разумеется.

Г. П.: Если бы вы могли исправить положение – сделать что-то, с чем, кроме вас, никто не справится – вы бы это сделали?

Гонзо: Конечно.

Г. П.: Даже если бы это был дурной поступок?

Гонзо: Насколько дурной?

Г. П.: Очень дурной. Плохой. Но… действенный. Один дурной поступок остановит зло.

Гонзо (поразмыслив): Иногда это бывает необходимо.

Г. П.: Бывает.

(Секундное молчание.)

Г. П.: Но не всегда и не часто.

(Гумберт Пистл достает из папки фотографию Захир-бея и кладет ее на стол.)

Г. П.: Полагаю, вы знакомы с Захир-беем. Он теперь живет с чудовищами.

(Гонзо кивает.)

Г. П.: С Найденной Тысячей, мистер Любич. Они хотят отобрать наш мир. Отобрать у нас жизни.

(Гонзо знает это по собственному опыту. Я пытался отобрать у него жену.)

Г. П.: Я хочу переговорить с этим славным джентльменом. Мы должны встретиться и все обсудить. И мне бы хотелось иметь полную свободу действий на переговорах.

Гонзо: Понимаю.

Г. П.: Бей отказался играть в мою игру. Но у меня есть основания думать, что, если его попросите вы, он пересмотрит свои взгляды. Вы вместе прошли Овеществление, насколько мне известно.

Гонзо: Да.

Г. П.: Он вам доверяет, мистер Любич. Если вы пообещаете ему полную безопасность, он приедет.

Гонзо: И тогда вы с ним побеседуете.

Г. П.: Вам необязательно принимать участие в нашей беседе, мистер Любич. Просто приведите его сюда.

(Гонзо понимает, что его склоняют к обману. Ответственность строго ограничена: найди и привези бея. Об остальном можешь не думать. В этом и вся прелесть Гумбертова предложения: Гонзо передаст ему своего доверчивого друга, а уж что там будет дальше – не на его совести. Может, ничего и не будет, наверняка он не знает. Гумберт Пистл – очень уважаемый человек – дает ему особое и благородное задание. Нет причин сомневаться. И даже если произойдет что-то плохое, так ли оно плохо? За все надо платить. Мы же взрослые люди.)

Гонзо: Ладно.

Все прошло как и задумывалось. Гумберт Пистл отправил Усатого ниндзя поджигать Трубу, а Дика Вошберна – нанимать Агентство. Усатому он велел дождаться нас и убить: было очевидно, что ниндзя в этом не преуспеет. Он послал убийц к родителям и жене Гонзо. Все, чтобы выбить его из колеи. Пистлу осталось бы только свалить вину на Захир-бея, а ужас и гнев довели бы дело до конца. Найденная Тысяча уже рядом! Враг у ворот! Сразись с ним! Убей! Промедление погубит твоих любимых. И тут же предложить подходящее решение, мерзкую сделочку, которая избавит Гонзо от страха. Гумберт все устроит.

Узнав обо мне, Пистл, должно быть, пришел в неописуемый восторг. Идеальный кнут, чтобы подстегнуть Любича. Они хотят отобрать у нас жизни.

Гонзо привезет бея, и Гумберт Пистл его убьет. Я не могу такого допустить. Это станет проклятием для Гонзо. Он не сможет простить себя за содеянное и будет соглашаться на новую работу, пока не превратится в совершенно другого человека, в тонкошея. Я не могу допустить этого еще и потому, что Захир-бей доверяет не Гонзо, а этакому портативному Гонзо, образу человека, который привел его в «Корк» и ловил каждое его слово; изгою, вынесенному на берег со сломанной рукой и покаявшемуся в грехах, ставшему частью огромной беевой семьи. И этот человек – не Гонзо. Это я. Гонзо предаст Захир-бея от моего имени.

Остальные сведения из секретной папки еще ужасней.

Я опять в коридоре и на воздух не взлетел. Возвращаюсь по своим следам. Не помню, как вышел из комнаты, помню только, что очень хотел это сделать. Еще меня тошнило, но вроде бы – очень надеюсь – я сдержался. Полученные ответы ничего не объясняют. Я по-прежнему не понимаю зачем. И больше не знаю, где искать. В Ядре побывал, папку прочел, но ни черта не понял.

А может, все очевидно, и Пистл попросту сошел с ума? Очень на то похоже: он устроил пожар, чтобы нанять Гонзо; рисковал целым миром ради убийства одного человека. Да еще каким-то образом вызвал Исчезновения, если вспомнить про потерянную набойку. Четкой логики не прослеживается, но, быть может, Пистл так возненавидел Захир-бея (опять же, почему?), что не остановится ни перед чем.

Я свернул не в ту сторону. Элизабет стучит в потолок: тук-тук-тук. Сюда.

Но туда я не иду. Впереди виден свет. Назвался груздем… Еще одна комната. Дверь приоткрыта, и из щели льется тусклое свечение – от телевизора или компьютера. Я заглядываю внутрь.

За столом сидит огромный человек. Я не сразу его узнаю, потому что он абсолютно неподвижен. От голубоватого света единственного монитора по лицу пролегли глубокие тени. Когда я раньше видел Гумберта Пистла, он разговаривал всем телом, используя свои физические возможности на полную катушку. А теперь вяло развалился за столом в безликом кабинете. Глаза у него открыты и смотрят вперед. Поначалу кажется, что он умер. Если так, он выбрал правильное место для окоченения; без ножниц по металлу его из кресла не вытащить (маленькая хитрость похоронных бюро). С другой стороны, его должно было перекорежить – с такой-то мускулатурой! Он должен был свернуться в клубок, как паук под дождем. Но не свернулся. Гумберт Пистл больше похож на спящего. Видно, как мерно вздымается и опускается его грудь. Он не умер. Просто ушел в себя. Так выглядит Гумберт Пистл, когда ему не надо быть Боссом. Когда у него нет цели. Передо мной тонкошей типа А, и вот как он выглядит в свободное от работы время.

Я думаю о Роберте Крабтри, о картах и графиках в оперативной комнате, о секретных материалах и пустых глазах Гумберта Пистла и, кажется, все понимаю. Наконец-то, в холодном свете монитора, я вижу истинное лицо своего врага.

Назад: Глава XIV Изучение Системы; бумажный след и мистер Крабтри; мне надирают задницу

Дальше: Глава XVI Страх и морская биология; как в старые добрые времена; все идет наперекосяк