Бык из моря

Дж. М. – как всегда

Глава 1

Стояла дельфинья погода, когда паруса доставили меня вместе с собратьями по критской арене в Пирей. Пал Кносс, правивший морями с незапамятных времен. Наша одежда и волосы еще хранили в себе запах сгоревшего Лабиринта.

Я выпрыгнул на берег и набрал полные горсти земли Аттики, словно с любовью прилипавшей к моим ладоням. А потом заметил собравшихся на берегу людей. Они не приветствовали нас, но звали других поглазеть на чужеземцев с Крита.

Я посмотрел на своих друзей, юношей и девушек, отправленных из Афин на Крит в качестве дани, чтобы научиться там прыгать через быка и плясать перед Минотавром на окровавленном песке. В них я увидел себя – такого, каким предстал перед глазами жителей Аттики: гладковыбритым критянином, прыгуном и плясуном в позолоченном тугом поясе, в шелковой юбке, украшенной павлиньими глазками, с накрашенными веками, – ничего эллинского в обличье, если не считать льняных волос. Мое ожерелье и браслеты трудно было бы счесть солидными вещами, достойными отпрыска царского дома. Это были дорогие безделушки Бычьего двора – дары мужей, ценящих развлечения, и любвеобильных жен, сделанные прыгуну, что пляшет под музыку, взлетая в воздух под бычьими рогами.

Нечего удивляться, что меня не узнали. Арена намертво впечатывается в душу, и, пока ноги мои не коснулись земли Аттики, я оставался Тесеем-афинянином, предводителем «журавлей», фаворитом, умеющим крутить обратное сальто, первым из прыгунов. Меня рисовали на стенах Лабиринта, вырезали из слоновой кости, а женщины приказывали прикрепить мое маленькое золотое изображение к своим браслетам. Сказители обещали, что сложенные обо мне песни будут звучать и через тысячу лет. Да, я по-прежнему гордился этим. Но настало время вновь стать сыном собственного отца.

Вокруг уже поднялся крик: толпа узнала нас. Новость о нашем прибытии быстро понеслась в сторону Афин и Скалы, а собравшиеся вокруг люди пялили глаза на царского сына, вырядившегося как шут. Женщины жалостливыми голосами обсуждали шрамы, оставленные скользящим прикосновением бычьих рогов на моей груди и боках. Такие рубцы были у всех нас. А они думали, что нас пороли. На лицах кое-кого из наших я заметил смущение. На Крите всякий видел в этих отметинах честь, свидетельство тонкого мастерства.

Подплывая к родным берегам, я думал о погребальных плачах, о слезах и скорби по мне, собственной волей назвавшемся жертвой богу. Прогнать эти воспоминания было нелегко. Какая-то старуха поцеловала меня.

На Бычьем дворе голоса девушек и юношей не смолкали весь день. Я все еще слышал их.

– Смотрите, мы вернулись. Да, вернулись, все до единого, вот и твой сын. Нет, критяне не будут преследовать нас, потому что Минос погиб. Рухнул Дом секиры! И мы бились в его развалинах после землетрясения. Тесей сразил наследника критского царя Минотавра. Мы свободны! Больше дани Криту не будет!

Люди смотрели на нас и вполголоса разговаривали. Новость была слишком велика, чтобы радовать. Мир без Крита станет совсем иным. А потом молодые люди, вскочив на ноги, запели пеан.

Я улыбнулся своим товарищам:

– Ужинаем дома.

Но сердце мое говорило: «Молчите об остальном, мои дорогие собратья по тайне. Люди уже узнали то, что способны понять… так не старайтесь перекричать ветер». Но мои спутники все трещали, и вновь обретенный аттический слух доносил до меня птичьи, чужеземные нотки в их речи.

– Мы – «журавли»! «Журавли»! «Журавли»! Первые на Бычьем дворе! Целый год мы провели на арене и все уцелели! Такого не знают летописи, а они уходят в прошлое Крита на шесть веков. И все это сделал Тесей, научивший нас. Лучшего прыгуна, чем Тесей, на Крите не знали. И вы должны были слышать о «журавлях» даже в Афинах!

Родичи обнимали своих близких, качали головами и недоуменно озирались. Отцы хватали меня за руки, целовали их, благодарили за то, что я вернул их детей домой. Я уже начинал что-то понимать… Как молились мы на Бычьем дворе, как задумывали выбраться оттуда живыми! И с каким трудом оставляла нас эта яростная жизнь обреченных, жизнь, где доверие ценилось превыше любви! Она вошла в наши сердца и не могла покинуть их, не оставив после себя глубокой кровоточащей раны. Девушка возле меня говорила своему жениху, едва узнавшему ее:

– Рион, я прыгала через быка. Я умею делать стойку на его рогах. А однажды сделала в воздухе сальто назад. Видишь этот самоцвет? Один из критских князей выиграл великий заклад, поставив его на меня, а потом подарил мне камень.

На лице юноши проступал ужас, они не узнавали друг друга. На арене и на Бычьем дворе жизнь и слава значили больше принадлежности к тому или другому полу. Я ощущал все это, и стройные атлеты, мои спутники, были для меня прекрасны. Я видел теперь эту крепкую, свободную в движениях смуглянку глазами этого сукновала, знавшего лишь молочно-белых афинских дев. Представив себе все, что пришлось испытать «журавлям», я был готов ударить дурня и утешить ее в своих объятиях. Но Бычий двор обратился в пепел и закопченный камень, и «журавли» более не были в моей власти… правление мое закончилось.

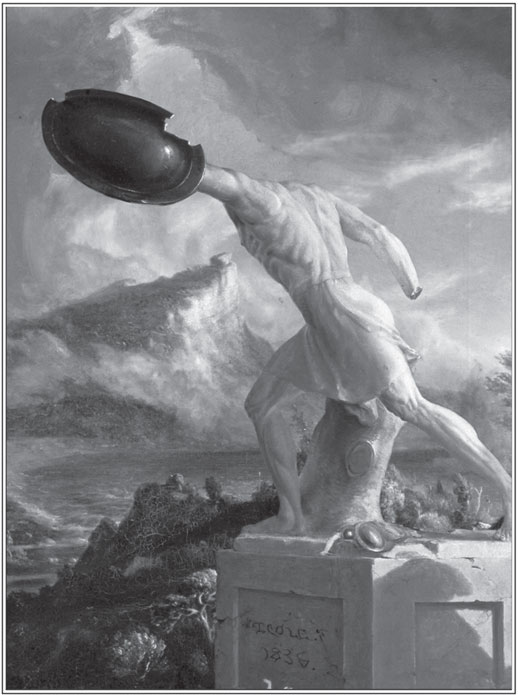

– Приведите мне черного бычка, – сказал я людям, – я должен принести жертву колебателю земли Посейдону за наше благополучное возвращение. И пусть гонец отправится с вестью к царю, моему отцу.

Бычок кротко подошел ко мне и сам склонил шею; добрый знак порадовал собравшихся. Не противился он и удару. Только падая на колени, бросил на меня почти человеческий укоризненный взгляд, странный при всей проявленной им кротости. Посвятив жертвенное животное богу морей, я пролил кровь на землю. А потом, гася пламя вином, помолился:

– Отец Посейдон, повелитель быков, мы плясали для тебя в твоей священной обители и вверяли свои жизни твоим рукам. Ты вернул нас домой, будь же по-прежнему добр к нам и укрепи столпы нашего крова. А для себя прошу: ты дал мне вновь увидеть твердыню эрехтидов, да не подведет ее десница моя. Пусть процветает дом отца моего, пусть свершится моя молитва.

Все выкрикнули: «Да будет так!» – но сзади в толпе послышался гул. Гонец мой вернулся, явно не успев побывать во дворце. Он медленно приближался ко мне, и люди расступились, пропуская его. И тут я понял, что он несет мне известие о смерти. Он молча остановился передо мной, но ненадолго. Нет таких плохих новостей, которых афинянин не захотел бы выложить первым.

Мне подвели коня. Несколько людей моего отца спустились, чтобы встретить меня. И пока мы ехали от Пирея до Скалы, звуки радости отступали, оставляя слуху лишь плач.

Там, где подъем перед воротами сделался слишком крут, чтобы ехать верхом, дворцовая челядь обступила меня; люди целовали мои руки и край критской юбки. Они считали, что меня нет в живых и у них нет владыки; их ждала в лучшем случае нищета, в худшем – рабство, если они не успеют бежать до прихода паллантидов. Я сказал:

– Отведите меня к отцу.

Самый старший из знатных родичей ответил:

– Я посмотрю, владыка, женщинам нужно было обмыть его. После падения он был весь в крови.

Он лежал в своих покоях наверху, на широком ложе из кедра. Красное покрывало было подбито волчьими шкурами: отец всегда мерз. Его завернули в голубое полотнище с золотой каймой. Он был такой спокойный среди оплакивающих его женщин, которые рвали на себе волосы и царапали лица. Одна сторона его лица осталась белой, другая посинела после удара о скалу. В своде черепа было проломлено отверстие величиной с чашу, но голову обмотали чистой тканью, а сломанные конечности выпрямили.

Я стоял с сухими глазами. Меньше полугода довелось нам пробыть вместе, прежде чем я отправился на Крит. Ну а при первой встрече, еще не зная, кто я такой, отец попытался отравить меня в этой же самой комнате. Я не таил на него зла. Передо мной лежало тело изувеченного старика, незнакомца. Дед, воспитавший меня, трезенский царь Питфей, был и оставался для меня подлинным отцом. О нем я бы мог плакать. Но кровь есть кровь – того, что записано в ней, не сотрешь.

Часть отцовского лица с синяком казалась строгой, на белой же застыла таинственная полуулыбка. В ногах отцовского ложа застыл его белый охотничий пес. Он положил морду на лапы и уныло уставился в пустоту.

Я спросил:

– Кто видел, как он умер?

Пес насторожился и негромко стукнул по земле хвостом. Женщины смотрели сквозь распущенные волосы, голоса их сделались громче; те, кто помоложе, обнажили грудь и приготовились колотить в нее. Но старая Микала молча стояла на коленях возле постели. Дед моего отца взял ее пленницей в какой-то давней войне, ей было уже за восемьдесят. Ее черные глаза на морщинистом лице не мигая смотрели на меня. Я попытался выдержать их взгляд, но это было трудно сделать.

Знатный родич сказал:

– Стража видела царя на северной стене и на крыше. Все говорят, что он был один. Царь вышел на балкон, что над пропастью, встал на перила, воздел к небу руки и прыгнул.

Я поглядел на правую часть отцовского лица, затем на левую. Выражения их противоречили друг другу. А потом спросил:

– Когда это случилось?

Родич отвернулся:

– Гонец прибежал от Соуния с вестью о корабле, миновавшем мыс. «Какой на нем парус?» – спросил царь. И вестник ответил: «Критский, господин. Иссиня-черный, с головой быка на полотнище». Царь велел, чтобы гонца накормили, а потом ушел к себе. Больше его никто не видел живым.

Я видел, что он знает, зачем говорит эти слова, и потому возвысил голос, чтобы слышали все:

– Горе мое будет вечным. Я теперь вспомнил, что отец просил меня поставить белый парус на корабле, если я благополучно вернусь домой. Но с тех пор прошел год; быки, великое землетрясение, пожар Лабиринта и война помешали мне вспомнить об этом. И забвение обрекает меня на скорбь.

Белый как лунь старик-управитель выскользнул из-за спин людей. Иные столпы в царском доме не боятся землетрясений, для того они и предназначены.

– Владыка, не кори себя. Он умер, как подобает эрехтиду. Так в свое время принял смерть царь Пандион – на этом же самом месте, и царь Кекроп прыгнул с утеса своей твердыни на Эвбее. Не сомневайся: бог послал ему знак, и память твоя дремала по воле небес. – Блеснув сединами, он печально улыбнулся. – Бессмертные знают, когда созревает вино, они не позволяют ему перезреть.

При этих словах послышался негромкий говор. Он звучал сдержанно, но резко, напомнив мне клич воинов, собирающихся к проломленной кем-то бреши. В только что расчесанной бороде Эгея я увидел улыбку. Пятьдесят лет он правил Афинами, не зная покоя, и кое-что узнал о людях. После нашей разлуки отец словно бы сделался ниже ростом. Или это я подрос. Я приказал всем выйти.

Они ушли. Женщины искоса поглядывали на меня. Жестом я велел удалиться и им. Они повиновались, забыв старуху Микалу, которая, опираясь о ложе, силилась подняться с негнущихся колен. Подойдя, я помог ей встать, и мы посмотрели друг на друга.

Она покачнулась и попыталась уйти. Я поймал ее за руку – хрупкие косточки под обвисшей кожей – и спросил:

– Ты видела это, Микала?

Морщины ее словно сделались глубже, и она принялась вырываться, как нашкодивший ребенок. Ее дряблая плоть, словно отделившись от костей, оставалась в моей руке. Сквозь редкие волосы просвечивала розовая, как у цыпленка, кожа.

– Отвечай, – сказал я. – Он говорил с тобой?

– Со мной? – Она моргнула. – Люди ничего не говорят мне. Во времена царя Кекропа на меня обращали больше внимания. Когда царь услышал зов, он заговорил со мной. А с кем же еще, раз я была на его ложе? «Слушай меня, Микала, слушай внимательно. Нагнись, приложи ухо к моей голове. Ты услышишь голос, словно шум в раковине». Я нагнулась, чтобы угодить ему. Но он отодвинул меня и, оставив ложе как человек, глубоко погруженный в думу, направился прямо к северной стене и без звука бросился вниз.

Повесть эту она рассказывала уже шесть десятков лет. Но я все же дослушал Микалу.

– Это ты о Кекропе, но перед тобой мертвый Эгей. Говори, что он сказал?

Она поглядела на меня, мудрая старуха, приближающаяся к концу жизни, иссохший младенец, из глаз которого смотрит древняя домовая змея. Потом она заморгала и промолвила, что она всего лишь старая рабыня, которой отказывает память.

– Микала! – настаивал я. – Ты знаешь, кто я? Не пытайся одурачить меня.

Она вздрогнула и сказала – как старая няня ребенку, топнувшему на нее ногой:

– О да, я знаю тебя, пусть теперь ты кажешься иноземцем, словно любимец знатного господина, мим или плясун. Ты – юный Тесей, которого родила Эгею дочь трезенского царя Питфея, ловкий парень, сующийся не в свои дела. Шут принес сюда твое послание с Крита; ты предлагал Эгею выслать флот против царя Миноса и увезти тебя с острова. Хорошенькое предложение! Не многие знали, что гнетет его, но новости приходят и ко мне.

– Ему надо было выступить, а не горевать, – ответил я. – Крит перезрел и готов был упасть. Я знал это. И доказал – тем, что стою здесь.

– Трудно довериться человеку, тем более после того, как собственные братья сражались с тобой из-за наследства. Жаль, что Эгей не послушал оракула Аполлона, прежде чем развязать пояс на бедрах твоей матери. Увы, бедняга пробудил судьбу, слишком грозную для него.

Я отпустил ее. Она стояла, потирая руки и что-то бурча под нос. Глаза мои обратились к отцу. Из-под ткани, укрывавшей голову, вытекала струйка крови.

Я отступил на шаг, готовый, словно дитя, обратиться к ней: «Сделай так, чтобы этого не было!» – но она уже отпрянула прочь, словно домовая змея, уползающая в нору при звуке шагов. Глаза Микалы казались сделанными из оникса. Этой женщине, дочери берегового народа, были ведомы земные чары и язык, на котором разговаривают мертвецы в обители тьмы. Я знал, чьей слугой она была, знал, что служит она не мне: возле мертвых и Мать неподалеку.

Ни один муж не солжет, когда его слушают дочери Ночи. И я проговорил:

– Он всегда боялся меня. Из страха он пытался убить меня, когда я впервые приехал к нему победителем с Истма.

Она кивнула. Действительно, вести не проходили мимо нее.

– Но когда он узнал, что я сын ему, оба мы поступили подобающим образом. Я сражался за него, он воздавал мне почести. Казалось, мы любим друг друга, как и должно быть. Он приглашал меня сюда – и ты видела нас вечерами, за разговорами у очага.

Я повернулся к постели. Кровь остановилась и теперь только влажно блестела на его щеке.

– Если бы я хотел отцу зла, зачем мне было спасать его на поле битвы? На Соунии его пронзили бы копьем, если бы не мой щит. Но он по-прежнему боялся меня. Потом я отправился на Крит, но чувствовал, что страх еще сидит в нем. Что ж, теперь можно сказать, у него была на то причина. Он подвел меня с кораблями. Но это уже между нами. На его месте я умер бы со стыда.

Собственные слова, сорвавшиеся с языка, потрясли меня. Не подобало говорить такое перед лицом покойного, в присутствии дочерей Ночи. Нечто холодное коснулось моей руки. Я отдернул ее, но это был всего лишь нос белого пса. Он прижался к моему бедру, и тепло его тела успокоило меня.

– Когда настало время поднимать паруса, я принялся молить Посейдона о знамении. Я хотел оказаться перед отцом неожиданно, чтобы он не мог знать о моем возвращении, хотел подтвердить, что я пришел с миром, не затаил зла на него, что не тороплюсь взять царство в свои руки. Я молился, и бог послал мне такой знак.

Хранительницы усопших в молчании внимали моим словам. Речи не смоют крови, все равно настанет расплата. И все же я хотел поговорить с ним – как муж с мужем. Я боялся, что на такой поступок толкнет его страх, однако подвигла скорбь. Он был мягок – под наросшей сверху оболочкой. Но так ли? Как истинный царь, в скорби или нет, он должен был назвать наследника, распорядиться царством, не оставляя после себя хаоса. Он это знал. Должно быть, бог действительно призвал его.

Я поглядел на Микалу; теперь это была просто старая рабыня родом из берегового народа. Я пожалел, что сказал так много.

Она проковыляла к одру и, взяв оставленный женщинами кусок ткани, вытерла лицо покойного. А потом повернула ладонь – непослушную, потому что труп уже начинал остывать, – заглянула в нее, положила на прежнее место и взяла мою. Пальцы ее, казалось, сохранили холод прикосновения к мертвецу. Между нами, скуля, втиснулся пес. Она прогнала его и отряхнула одежду.

– Да-да, судьба была сильнее его. – В ее водянистых глазах вспыхнул меркнущий огонек. – Следуй своей судьбе, но не выходи за пределы ее, чтобы не попасть во тьму. А правду и смерть принесет тебе с севера падающая звезда…

Она скрестила на груди руки и покачнулась, в голосе ее был стон, словно о мертвом. А потом выпрямилась и воскликнула:

– Не выпускай же быка из моря!

Я ждал, но продолжения не последовало. В глазах снова не было мысли. Шагнув к ней, я подумал: «Зачем? Она потеряла рассудок».

Отвернувшись, я услышал рычание. Пес оскалил зубы, поджал хвост, шерсть на шее и хребте поднялась, обнажив темные корни. Сухими листьями прошелестели старые ноги, Микала исчезла.

Знать ожидала меня. Я вышел, собака жалась ко мне. Она была на моей стороне, и я не стал прогонять ее.

Назад: Часть пятая Наксос

Дальше: Глава 2