Зимний цикл

Основной цикл зимних календарных обрядов у жителей средневековой Руси, также как и у их потомков и других европейских народов, был приурочен к зимнему солнцестоянию, приходившемуся в рамках христианского счета времени на период от Рождества Христова до Крещения (или, иначе, Богоявления). Предполагалось, что в этот момент солнце поворачивает на лето, вступает в свою активную фазу, увеличивая длину дня по сравнению с ночью. Данный временной промежуток получил название святок. В его пределах памятники XVI в. особо выделяют три ритуальных пика – вечера накануне Рождества, дня св. Василия Великого и Богоявления. Из этнографических свидетельств известно, что именно эти сроки маркировали изменения в обрядовом поведении, так как если время с 25 декабря по 1 января считалось святым, то с 1 января до Крещения наступали страшные вечера, когда воспроизведение древних традиций достигало максимального размаха. Не случайно в 1582 г. М. Стрыйковский выводил «вечера святые по Рождеству Христову… из старых языческих суеверий».

Непременной чертой зимних святок являлось колядование, в XII–XIX вв., нередко исполнявшееся не только на Рождество и начало января, но ежедневно в течение двух обозначенных недель.Худые номоканунцы конца XVI в. утверждали, что христианам «нелепо коледовати», так как это праздник нечестивых, и предписывали: «Аще кто в первый день генваря на коледу идет, яко же первии погании творяху, 3 лета пост, да покается о хлебе и о воде, яко от скотины есть игра та…».

Колядование, заключавшееся в исполнении ритуальных, в том числе, песенных текстов, содержавших пожелание всевозможных благ или, наоборот, напастей, представляло собой коллективное действо. Группы колядовщиков ходили по домам и высказывали пожелания их хозяевам, получая взамен специально изготовленную обрядовую выпечку в виде домашних животных. Отказ от участия в отдаривании мог закончиться призыванием бед на головы презревших обычай соотечественников. На наш взгляд, именно диалоговый характер колядования заставил деятелей церкви включить его в число запрещенных еще на первых вселенских соборах игр.

Назначение святочного колядования, по общему признанию специалистов, состояло в «изображении желаемого, идеального как действительного». Заклинание же будущего логичнее всего приурочивалось к первому дню, обладавшему магическим влиянием на весь начинаемый им период. В этом плане весьма существенно, что колядки у восточных славян исполнялись именно на зимний солнцеворот, имевший значение начала нового года, так как набор пожеланий охватывал практически все события годового цикла, делая акцент на ожидаемом летом урожае. Напомним, что официально Новый год отмечался на Руси до 1348 г. (или даже до 1492 г.) 1 марта, а затем, вплоть до петровской реформы 1700 г., 1 сентября. Это вовсе не означает, что 1 января было у нас началом временного круга с древности, особенно если учесть, что в описанный этнографами период увеличение дня отмечалось особыми обрядами задолго до названной даты – еще 12 декабря, как, впрочем, отмечались и первые числа каждого месяца. Выделение же 1 января могло произойти под христианским влиянием, так как этот день приходился на момент проведения одного из важнейших праздников христиан, знаменовавшего начало нового христианского года.

Именно поэтому исполнение колядок в равной степени было характерно для обеих начальных точек отсчета – и Рождества, и 1 января, о чем известно, по крайней мере, с XVII в. Не случайно и И. П. Калинский пришел к выводу, что упомянутые в 24-м вопросе 41-й главы Стоглава беснования и игры на Рождество являются остатками празднования языческой коляды, которую запретил в конце XVII в. патриарх Иоаким. Именно – языческой, поскольку колядой назывались и стихи, исполнявшиеся, в соответствии с церковным уставом, на Пасху и Рождество. Как раз поэтому составитель Великих Четьих Миней в середине XVI в. обвинял соотечественников в том, что они колядовали не христиански, а «мирскы».

Относительно изучаемого нами периода исследователи полагают, что именно в XV–XVI вв. народное празднование коляды и само ее название распространились по территории России из новгородских земель, так как в более южных районах – в Центральной России, Поволжье и других – впоследствии вместо колядок на Новый год исполняли овсень, также носивший чисто аграрный характер.(Кликание овсеня наряду с колядой впервые отмечено в источниках XVII в.) Однако упоминание «диаволские коляды» в послании Иоанна Вишенского показывает, что в конце XVI в. ее исполнение на Рождество было характерно и для западноукраинских «мест и сел».

Большинство ученых считает, что термин kolęda заимствован из латыни как обозначение первого дня месяца, а его соединение с Рождеством вторично. Вместе с тем В. Я. Пропп установил, что он встречается во всех славянских языках, некоторых романских, новогреческом, венгерском и албанском, но отсутствует в лексике германских народов. Поэтому следует говорить, скорее, не о заимствовании, а об общих корнях латинского и славянского слов. Происхождение термина от имени древнего восточнославянского бога, предположенное некоторыми авторами XVII столетия, например, составителем Густынской летописи, не нашло подтверждения в научных изысканиях. Наибольшее распространение получила точка зрения о его восхождении к понятию, соответствующему латинскому глаголу calare – выкликать, поскольку римские жрецы выкликали первый день нового лунного месяца. На Руси коляду, как известно, например, из грамоты патриарха Филарета, тоже «кликали», так что это объяснение представляется вполне справедливым. Но следует лишний раз подчеркнуть заклинательный характер подобного окликания, о котором свидетельствует и само слово коляда, имеющее общий корень с глаголом колдовать.

Должны отметить, что в соборных постановлениях 1551 г. упоминание колядования можно усмотреть разве что в запрете хождения на календы, помещенном в 93-й главе. В 41-й же главе речь идет только о ночных игрищах накануне Рождества и Богоявления, а в 92-й – о каких-то «неподобных делах» в указанные дни и «в навечерии Василия Великого». Содержание этих «дел» выявляется благодаря этнографическим материалам. В частности, они показывают, что в Васильевский вечер крестьяне заставляли стол яствами, съедали за семейным ужином кесаретского поросенка, молились св. Василию о благополучии скотины и произносили над зерном или выпечкой заговор на урожай. Не случайно в народе этот вечер слыл богатым или щедрым. Последнее название было в ходу уже в конце XVI в., о чем свидетельствует цитировавшееся выше послание Иоанна Вишенского.

Согласно этнографическим данным, зимние святки включали такжецелый ряд игр, совершавшихся только с рождественских вечеров. Их участниками была молодежь. По наблюдениям Т. А. Бернштам, собственно самим «термином „игрище“ чаще всего назывался определенный вид молодежного праздника, проводившегося в летний и зимний периоды календарного года». Такой праздник подразумевал вождение хороводов парнями и девушками под исполнение песен с брачной тематикой. (Святочные песни начинали петь с Николы зимнего (6 декабря), но без игр, которые появлялись на рождественских вечерах.) Смысл хороводов состоял в образовании пар и установлении сексуальных отношений в форме объятий и поцелуев, нередко завершавшихся реальным совокуплением.Фривольные же песни и «скакания», упомянутые в 24-м дополнительном вопросе Стоглава, выполняли функцию символического, магического соития между всеми участниками игрища и увеличивали сексуальный потенциал исполнителей. Подобный вывод подтверждают приведенные Т. А. Бернштам примеры плясок, которые можно считать подобием «скаканий», тем более что одна из них носит именно такое название. Это коллективная круговая пляска хмельной молодежи в день перед венчанием, предполагавшая высокое вскидывание ног и задирание подолов обхватывавшими друг друга за плечи юношами и девушками.

Интересно подчеркнуть, что пляски, исполнявшиеся под песни эротического содержания, совершались в быстром темпе и состояли в верчении пар. В народном фольклоре подобные действия приписываются обычно представителям бесовского мира, когда они играют свою бесовскую свадьбу. В. И. Чичеров пришел к выводу, что святочные песни и пляски представляли собой инсценировку свадьбы и выступали одним из узловых моментов семейной брачной обрядности, так как ведущая роль принадлежала в них холостой молодежи и молодым парам, состоявшим в браке 1–2 года и, согласно Т. С. Макашиной, обычно еще не имевшим детей.

На смешанный состав участников игрищ указывает и Стоглав: «…В навечерьи Рождества Христова и Крещениа сходятся мужи и жены и девицы на нощное плищование, и на бесчинный говор, и на бесовьские песни, и на плясанье [и на сказание/скакание], и на богомерские дела, и бывает отроком осквернение и девкам разстление».

Из сообщения памятника становится очевидно, что часть холостых начинала вести себя на святках как женатые, приобщаясь тем самым к новой социальной группе, в состав которой им предстояло перейти благодаря настоящим свадебным обрядам, приходившимся обычно на период от Крещения до масленицы. Поэтому несколько противоречивым выглядит утверждение В. И. Чичерова о том, что «повсеместное распространение свадебных игр в русском новогоднем обряде свидетельствует об исконности темы брака на святочном игрище и может быть понято как позднее видоизменение обычных в период зимнего солнцеворота эротических игр и половых общений, упоминавшихся еще Стоглавом…». Игры, описанные Стоглавом, ничем не отличались от свадебных, так что говорить об их изменении к рубежу XIX–XX вв. не приходится. Они в полной мере сохраняли набор элементов, отмеченных в середине XVI в., в том числе обычай ряжения.

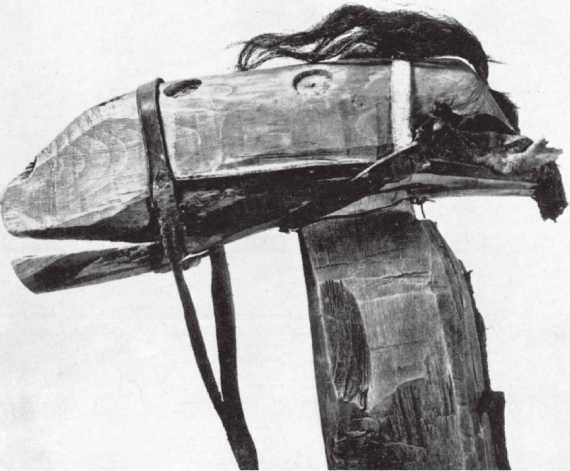

По наблюдениям В. И. Чичерова, ряжение было основной чертой, выделявшей святочные вечерки из числа зимних посиделок.Рядиться можно было в необычные одежды или в вывернутое наизнанку повседневное платье. Но обязательной принадлежностью ряженых были маски, среди которых в восточнославянских землях наибольшую популярность имели конь или кобылка, хождение с которой запрещал в начале XVII в. патриарх Филарет, а также бык, курица, гусь или журавль, коза, медведь, мертвец, старик и старуха. Все они использовались в святочных играх, имевших, в большей или меньшей степени, аграрно-магический и эротический смысл.

Не понятно, почему 3. И. Власова решила, что в древних сообщениях об игрищах личины не фигурируют. В Стоглаве речь о масках действительно не идет. Зато они упоминаются в Сказании о Нифонте (список XV в.) в связи с отмечавшимися на неделе всех святых русалиями. Косвенным свидетельством ношения масок на русалиях является также тот факт, что в переводах Хроники Амартола и Пандектов Никона Черногорца словом «русалии» переводят сообщение о врумалиях, которые предполагали хождение в личинах. И хотя русалии выпадали на летний период, но их близость с зимними сборищами сомнений не вызывает – 92-я глава соборных постановлений помещает их рядом со святками и прямо называет игрищами.

Святочная «кобылка».

Вероятно, когда-то игра в масках входила в обязанности скоморохов, так как в XIX в. рядившиеся скоморохами непременно надевали на себя личину. В этом контексте становится понятным упоминание скоморохов в 93-й главе Стоглава, предписывавшей, в связи с порицанием «эллинских бесований» в первые дни каждого месяца, «неподобных одеяний и песней плясцек, и скомрахов, и всякого козногласования и баснословиа их не творити…».

Враждебность церкви к облачавшимся в «неподобные одеяния» объясняется их высоким сакральным статусом. Ведь, по сути дела, ряженые заклинали будущее плодородие людей и природы. Недаром в Новгородской и Вятской губерниях их называли кудесниками, а у южных славян – чародеями (серб. чарojице, хорв. čoroje).

Смысл переодеваний по сей день остается предметом научных споров, причем, по замечанию А. К. Байбурина, «несмотря на обилие работ, в которых рассматривается обычай святочного ряжения, он все еще далек от удовлетворительного объяснения». Так, например, В. И. Чичеров считал, что «изменение внешности участников игр ставило их вне сложившихся в новое время норм поведения», а сами ряженые выступали хранителями архаических элементов культуры.

Хранителями старины ряженые были в той же степени, в какой дети являются хранителями детских игр, поскольку состав этих групп подлежит постоянному обновлению. Что же касается нарушения христианских норм поведения, то следует отметить, что нарушались не только они, но и правила повседневной бытовой жизни народа, а потому нельзя объяснить ряжения противостоянием христианства и язычества. Корни этой традиции уходят в давние времена, ритуальное переряживание зафиксировано еще в древнеегипетских праздниках.

Создатель теории игрового происхождения культуры Й. Хейзинга выявил иную сторону проблемы. Он пришел к выводу, что «переодеваясь или надевая маску, человек играет другое существо. Он и есть это „другое существо“! Детский испуг, бурный восторг, священный ритуал и мистическое претворение неразлучно сопутствуют всему, что есть маска и переодевание». На инакость переодевшихся обратил внимание и А. К. Байбурин: «…Различные группы ряженых объединяет один общий признак: все они в той или иной степени связаны со сферой чужого и противопоставлены своему во всех актуальных для данного коллектива планах…». Н. А. Криничная же заметила, что для действий, связанных с переодеванием и перевоплощением, в том числе оборотничеством, используется одинаковая лексика, причем наиболее полно мотив перевоплощения как переодевания отражен в сказках.

Святочная маска.

Чуждость ряженых обыденному порядку вещей, их связь с иным миром несомненна, однако один из видов переряживания позволяет сделать акцент совсем на другой стороне обычая. Речь идет о переодевании в одежду противоположного пола, осужденном в той же 93-й главе соборных постановлений 1551 г. Стоглав предписывал проповедникам строго наставлять последователей эллинства призывами «мужем и отроком, женьским одеянем не украшатися, ниж просто женская одеяния носити, ниж женам в мужская одеяния облачитися, но комуждо подобная своя одеяния имети, и от сего познаватися». Решение собора приняли на вооружение составители требников последней четверти XVI – начала XVII в., предлагавшие задавать исповедующимся вопросы: «Или в женине платье плясал?», «Или в мужни портищи ходила еси игрою?». Но и в XIX – начале XX в. обмен платьем имел место на ярославских и владимирских свадьбах (при чтении смешных или срамных указов молодым женщиной в мужском костюме) или на святочных играх в свадьбу, которые иногда завершались пляской, имитирующей роды.

По наблюдению В. Я. Проппа, обычай переряживания в одежды противоположного пола вызывал особое негодование властей и «был чрезвычайно распространен во всей Европе начиная с античности. Он труднообъясним, и полной ясности в его значении и смысле нет до сих пор», но характерна его эротическая окраска.В. Я. Пропп также отметил, что запрещение Стоглава на подобные переряживания стоит в ряду запретов игр, возбуждающих народ на смех и на блуд.

В свете приведенных высказываний затруднения с объяснением смысла данного обычая вовсе не представляются нам столь непреодолимыми. Изображение другого существа неизбежно ведет к гиперболизации тех его качеств, на которые стремится обратить внимание актер. То же самое происходило и в нашем случае. Мужчина в платье женщины повышал роль женских свойств, а женщина в мужском костюме – мужских. Более того, облачаясь в одежду иного пола, человек как бы становился двуполым, гермафродитом, совмещающим в себе мужское и женское начало (любопытно, что по народным поверьям, врожденной двуполостью отличались дети, зачатые под праздники).

По замечанию И. С. Кона, андрогинность воспринималась как «воплощение изначальной целостности и духовной силы», и поэтому у многих древних народов обнаруживаются боги, имеющие признаки обоих полов, а шумеры описывали знаком, совмещающим женские и мужские гениталии, женатого человека. Так что продуцирующая роль обрядового травестизма представляется нам очевидной. Он не только увеличивал собственный сексуальный потенциал ряженых, но и способствовал плодовитости всего, что попадало в зону их действия.

Магическое значение такого рода переодеваний подтверждается и фактами, известными из шаманской и жреческой практики народов Средней Азии или древних скифов. Поэтому Л. А. Тульцева посчитала осуществлявшуюся благодаря костюму перемену пола отголоском «каких-то шаманских реалий, имевших место в Древней Руси, но с течением времени изжитых». Правда, у азиатских шаманов переодевались именно мужчины, которые делали это во время экстатического сеанса, реже – на протяжении всей жизни, по требованию являвшихся им в женском облике духов, поскольку «с древнейших времен прослеживается связь служителей культа с женским началом». В нашем же примере речь идет как о мужских, так и о женских переодеваниях, к тому же совершавшихся обычными людьми, а не специально выделенной для культовых целей группой.

В этом плане особый смысл приобретают отмеченные А. К. Байбуриным хронологические ограничения на облачение народа в ритуальные одеяния, поскольку на Руси «ряжение происходило в основном на святках и масленице, т. е. было приурочено к переломным моментам годового цикла», придававшим сакральный смысл всем осуществлявшимся в эти сроки действиям. На самом деле элементы ряжения наблюдаются этнографами и в другие календарные праздники, но указанный выше набор масок, равно как и переодевание полов, действительно характерная особенность зимних святочных игрищ. Заключительной стадией последних И. П. Калинский справедливо назвал упомянутые Стоглавом «бесования» накануне Богоявления.

По свидетельству 24-го вопроса Стоглава из числа дополнительных, завершающие святочный цикл обряды проводились в ночь на Крещение на совместных собраниях «мужей и жен и девиц» и ничем не отличались от аналогичных ночных бдений кануна Рождества или Ивана Купалы, о котором речь впереди. Среди обычных форм поведения участников данных празднеств памятник перечисляет бесчинный говор, бесовские песни, пляски, скакания и свободу сексуальных отношений, подчеркивая, что заканчиваются эти бесовские веселья умыванием речной водой перед восходом солнца: «И егда нощь мимоходить, тогда отходят к рецы с великим кричанием аки беснии умываются водою, и егда начнут заутренюю звонити, тогда отходят в домы своя и падают аки мертви от великого клоптания».

Последняя деталь весьма существенна, ведь текучая вода повсеместно использовалась в качестве ритуального очистительного средства. По утверждению И. П. Калинского, еще у древних египтян после празднеств с переряживанием в очистительных целях приносились жертвы и предпринимались купания участников маскарада. Подобное, по мнению исследователя, могло быть и у наших дохристианских предков. Во всяком случае, известное из этнографических материалов купание в освящавшейся церковью в Богоявление проруби тех, кто рядился на святках, имело корни в языческом прошлом. Недаром в XVI в., согласно Стоглаву, участники ночных игрищ омывались в реке до заутрени, т. е. тогда, когда вода, вопреки мнению В. Я. Проппа и А. Ф. Некрыловой, еще не была обновлена молитвами священников (зимой 1557–1558 гг., по данным неизвестного англичанина, служившего при дворе московского царя, обряд водоосвящения проводили около 9 часов утра). Это значит, что народ признавал святость водной стихии вне зависимости от ее включения в круг христианских символов и активно использовал воду для ритуальных целей.

Митрополит Макарий освящает воду.

Лицевой летописный свод, XVI в.

В. Я. Петрухин также обратил внимание на то, что омывание в реке происходило до заутрени, а во время службы церкви пустовали, поскольку после омовения народ расходился по домам. Вместе с тем он считает, что раз в позднем списке Стоглава фраза приобрела прямо противоположный смысл – игрецы «аки бесы не омываются водою» – то обряд очищения крещенской водой уже был оцерковлен. На наш взгляд, подобное изменение текста возникло в результате ошибки переписчика, так как в остальных, в том числе и поздних списках памятника, сохранилась изначальная трактовка праздничных действ. К тому же сравнения с бесноватыми игрецы удостоились вовсе не за омовение или отказ от него, а за то, как именно они это делали – «с великим кричанием».

Крещение было рубежом между святочным и масленичным циклами народного календаря, хотя последний уже и в XVI в. находился в зависимости от Пасхи и отмечался в течение недели, предшествовавшей Великому посту. Несмотря на многочисленные свидетельства этнографов относительно архаических форм празднования масленицы в XIX – начале XX в., источники рассматриваемого нами периода практически совсем не упоминают об этом русском обычае. В памятниках не говорится ни о жжении костров и прыжках через них, ни о катании с гор, ни об изготовлении соломенных чучел (смутное указание на соломенных болванов, возможно, содержит худой номоканунец новгородского Софийского собора начала XVII в., запрещавший вслед за вселенским собором «игры глаголемыя куклы»).

Вместе с тем некоторые данные об особенностях проведения масленицы зафиксированы иностранными путешественниками, обратившими внимание прежде всего на обилие еды (по наблюдению Л. А. Тульцевой – белой) и хмельных напитков, которые, как уже отмечалось, всегда сопровождали массовые праздники. Так, например, все тот же английский наемник сообщал, что на масляной неделе русские «едят яйца, молоко, сыр и масло и истребляют массу блинов и тому подобных вещей; посещают друг друга и от этого воскресенья до нашего карнавала только немногие русские трезвы; пьют они день за днем и это не считается у них порочным или позорным». Приведенное описание заставляет усомниться в справедливости утверждения В. К. Соколовой, сделанного, видимо, под влиянием Н. И. Костомарова, о позднем появлении блинов как знака масленицы, тем более что сама исследовательница подчеркивает ритуальный характер этого кушанья, его связь с почитанием усопших – а ведь масленица предшествовала символической смерти мира на весь период Великого поста.

Полагаем, названный вид выпечки имел продуцирующее значение и призван был обеспечить обилие грядущего урожая, также как и масленичные бои, о которых хорошо известно из этнографических материалов. Подобное предназначение сражений стенка на стенку разъясняли сами бойцы. «В бывшей Нижегородской губернии записаны сообщения об одновременных ритуальных драках женщин в масленицу, чтобы „лен родился“, и кулачных боях мужчин, „чтобы урожай был большим“» (причем большим он предполагался у победителей).

Есть основание полагать, что именно масленичные бои нашли отражение в книге Александра Гваньини, составленной в конце XVI в. Сам автор объяснял их существование потребностью приучить юношей к побоям и розгам. Итальянец, в частности, писал: «Ежегодно по определенным дням соблюдается у всех русских и московитов такой обычай: юноши и многие женатые мужчины выходят из городов и деревень на широкое и красивое поле. Вокруг собирается масса людей, а они по данному сигналу, со свистом и криками, как то у них в обычае, сходятся врукопашную, безо всякого оружия, и устраивают сражение. Они со страшной силой колотят друг друга кулаками и ногами, попадая в лицо, грудь, живот и пах. Часто их выносят оттуда полуживыми, а нередко даже и мертвыми».

Возможность смертельного исхода разыгрывавшихся состязаний скорее указывает на их жертвенный характер, который объясняет и влияние боев на повышение урожая. В этом плане любопытно обратить внимание на знаменитую легенду, записанную в начале XVII в. со слов новгородцев Петреем де Эрлезундом. Новгородцы рассказали иностранцу о том, что брошенный при крещении в Волхов идол Перуна «каждый год в известное время кричит несколько часов» и на его зов сбегаются горожане и простой народ, чтобы биться кнутами и палками. Не известно, к какому именно сроку были приурочены эти сражения, поскольку свидетельства о ритуальных драках обычно относятся к периоду с Николы зимнего, маркировавшего начало зимы, до начала Великого поста с пиком на масленицу, но могут упоминать и Светлую неделю, и русальское время (с Троицы до Петрова дня). По крайней мере, очевидна сакральная сущность подобных боев «коллективного мистического действа», по мнению А. В. Грунтовского.

Наконец, с масленицей, возможно, связаны упоминания в исповедных вопросах соревнований на зрелищах: «Аще самоборец еси или пишее урыскание на полозех творя?»; «Аще самоборец, или пеши уристания творя на позорех?»; «Не барывал ли ся еси борбою, или позоров какых не сматривал ли еси, или коннаго уристаниа?..».

Предложенными фрагментами практически исчерпываются данные о масленичных празднованиях в конце XV–XVI вв., так как отнесение к масленице сообщения венецианского посла в Персии Амброджо Контарини, возвращавшегося домой через Москву, следует считать ошибочным. Сделавший подобное предположение В. Я. Пропп вслед за И. М Снегиревым упустил из виду, что посол проезжал по территории Руси в сентябре 1476 – январе 1477 г. и что упомянутые в его дневнике конские бега и другие увеселения, проводившиеся на льду Москвы-реки, относились к концу октября-ноябрю, но никак не к началу весны. К тому же Контарини писал не о катании на лошадях, действительно имевшем место на масленицу и в XX в., а о скачках, приравненных церковью к другим зрелищам, о чем свидетельствует 94-я глава Стоглава, запрещавшая православным развлекаться подобным образом в значимые дни христианского календаря – в субботу и воскресенье, в канун Рождества, Богоявления и Страстей апостолов, а также в Страстную и Пасхальную недели.

Что же касается упоминаемого в 93-й главе постановлений собора «празднования велия» 1 марта, когда «играния многая содевашеся по эллиньскому обычаю», то оно тоже не может быть отнесено к масленичным обрядам. В течение XVI столетия 1 марта приходилось на неделю масленицы лишь 22 раза, причем в год проведения собора отмечалось гораздо позже – в разгар Великого поста, а в описанном неизвестным англичанином 1558 г. – через два дня после окончания разгульной недели, т. е. тоже уже в период поста. При ранней же Пасхе, как, например, в 1573 г., масленица вообще приходилась на начало февраля, а не марта. Так что «играния» первого дня весны не были связаны с масленицей, но скорее с древней датой наступления нового года. В средневековой Руси они проводились также как первые дни других месяцев, прежде всего января, о чем недвусмысленно говорит 93-я глава Стоглава, в толковании которой на 65-е правило шестого Вселенского собора отвергаются древние обычаи, приуроченные к началу марта и сравниваемые с календами без пояснения, в чем именно они состояли.