Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 31. Парижские могикане. Часть 3,4

Назад: Часть третья

Дальше: XI ГЛАВА, ДОКАЗЫВАЮЩАЯ, ЧТО В ЖИЗНИ ХУДОЖНИКОВ ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ ИСКУССТВА

V

БЕСЕДА ДЯДЮШКИ С ПЛЕМЯННИКОМ

В полумраке коридора показался Петрус.

— Входи, входи! — пригласил генерал. — Ах, черт подери, ты явился как нельзя более вовремя.

— А мне показалось, что вы не нуждались в подкреплении, генерал, — заметила маркиза. — Если бы вы пришли пятью минутами раньше, господин Петрус, ваш дядюшка подал бы вам прекрасный урок галантного обращения с дамами.

Маркиза сопроводила свои слова несколько фамильярным кивком, относившимся к молодому человеку.

— Эге! Вы знакомы с моим племянником, маркиза? — удивился генерал.

— Ну да! Слух о его таланте дошел и до нас. Моя племянница Регина пожелала заказать господину Петрусу свой портрет. Вы можете гордиться, генерал, — прибавила старая дама высокомерным и в то же время насмешливым тоном, — что в вашем семействе есть человек такого таланта!

— Я этим действительно горжусь, потому что мой племянник — один из самых порядочных молодых людей, которых я знаю. Честь имею кланяться, маркиза.

— Прощайте, генерал. Поразмыслите о цели моего визита. И расстанемся добрыми друзьями.

— Ничего не имею против того, чтобы расстаться, маркиза. А добрыми друзьями — это уже другое дело.

— У-у, солдафон! — проворчала маркиза, направляясь к выходу.

Не успела за ней затвориться дверь гостиной, как генерал, не отвечая на вопрос племянника о здоровье, стал яростно дергать шнур звонка.

Прибежал Франц.

На нем уже не было ни креста, ни нашивок: он строго соблюдал воинскую дисциплину.

— Ви звониль, мой генераль?

— Да, звонил. Ступай к окну, дурачина!

Франц отправился, куда было приказано.

— Я ест на место! — доложил он.

— Открывай, болван!

Франц отворил окно.

— Выгляни на улицу.

Франц высунулся из окна.

— Я смотреть, мой генераль.

— Что ты видишь?

— Ничего, мой генераль. Темно как в патронташ!

— Смотри лучше!

— Я фитеть карет, мой генераль.

— Что еще?

— Тама сашать карет… та, который вишел отсюда.

— Ты знаешь эту даму, не правда ли?

— К мой несчастье, генераль!

Франц намекал на свое понижение в чине.

— Так вот, Франц: если она захочет меня увидеть, ты скажешь, что я на Марсовом поле.

— Ja, мой генераль!

— Хорошо! Теперь запри окно и ступай вон!

— Мой генераль ничего больше не приказать?

— Черт возьми, конечно! Приказываю тебе наказать повара шпицрутенами!

— Слюшаюсь, мой генераль!

Однако у двери он остановился.

— А если он спрашивать, почему шпицрутен, что я сказать?

— Ты ему скажешь: «Потому что уже пять минут седьмого, а ужина на столе нет».

— Жан не финофат, что ужин не ест на стол, мой генераль.

— Значит, виноват ты. Ступай к Жану, чтобы дал шпицрутенов тебе.

— Я тоже не ест финофат.

— Кто же?

— Кучер госпоша маркие.

— Этого только не хватало, чтобы помирить меня с маркизой!

— Он вошель на кухня, с собака под мышкой; собака маркие воняль мускус, из-за этот запах соус свернулься.

— Слышишь, Петрус? — с трагическим видом вскричал генерал, повернувшись к племяннику.

— Да, дядюшка.

— Запомни навсегда, что маркиза заставила твоего дядю ужинать в четверть седьмого! Ступайте, господин Франц. Получите крест и нашивки не раньше, чем через три месяца.

Франц вышел из гостиной в состоянии, близком к отчаянию.

— Кажется, визит маркизы вас расстроил, дядя?

— Ты сказал, что знаком с ней, не так ли?

— Да, немного.

— Стало быть, ты должен знать, что повсюду, где проходит старая святоша, остаются следы сатаны.

— Прошу прощения, дядя, — со смехом заметил Петрус, — но в свете вас обвиняют в том, что когда-то вы молились на эту старую святошу.

— У меня столько врагов!.. Но черт возьми, поговорим о чем-нибудь другом. Есть ли новости от твоего отца-пирата?

— Я получил письмо дня три тому назад, дядя.

— Как поживает старый корсар?

— Хорошо, дядя. Он просил сердечно вас обнять.

— Чтобы меня задушить, не иначе! Старый якобинец! Скажи-ка, уж не для дяди ли ты так вырядился?

— Отчасти для вас, но главным образом — для леди Грей.

— Ты от нее?

— Да, ходил ее благодарить.

— За что? За то, что ее брат-адмирал, всякий раз как меня встречает, делает мне комплименты по поводу разных морских подвигов твоего злодея-папаши?

— Нет, дядя. За то, что она хотела помочь мне продать моего «Кориолана».

— Я полагал, что он продан.

— Это в самом деле зависело только от меня.

— Так что же?

— Я отказывался его продавать.

— Тебя не устраивала цена?

— Мне давали двойную цену.

— Почему же ты отказывал?

— Меня не устраивал покупатель.

— Ты можешь себе позволить предпочитать одни деньги другим?

— Да, дядюшка, по-моему, как ничто другое, одни деньги отличаются от других.

— Вот как? Ах ты, плут! Сначала ты разорил отца — правда, это беда небольшая: деньги, добытые нечестным путем, счастья не приносят, — а теперь? Уж не вздумал ли ты взяться за дядю?

— Нет, дядюшка, будьте покойны, — рассмеялся Петрус.

— А кто был тот покупатель, что вас не устраивал, господин привередник?

— Министр внутренних дел.

— Министр внутренних дел хотел купить у тебя картину? Он что же, разбирается в живописи?

— Я вам уже сказал, что это была рекомендация леди Грей.

— Верно. И ты отказал?

— Да, дядя, отказал.

— Можно узнать причину твоего отказа?

— Все дело в вашей оппозиции, дядя.

— Что общего между моей оппозицией и твоими картинами?

— Мне показалось, что эта покупка картины у племянника была бы похожа на заискивание перед дядей… У нас в Палате есть люди сами по себе неподкупные, зато их близкие получают места, приносящие сто тысяч франков!

Генерал на минуту задумался и вдруг просиял.

— Послушай, Петрус! — заговорил он отеческим тоном. — Я не собираюсь навязывать тебе свое мнение, мой мальчик. И хотя я истый противник кабинета министров в целом, а министра внутренних дел в особенности, я не хочу, чтобы ты из-за меня отказывался от законного признания твоих заслуг. Я не разделяю нелепое мнение, согласно которому художник не должен принимать ни ордена, ни официального заказа, потому что кабинет министров не выражает его мнения. Кабинет министров фактически представляет страну, и художник получает награду от имени всей страны, а не от министров. Министры заказывают картины, это верно, но платит за них вся Франция.

— Дядя! Я ничего не хочу получать с Франции, она и так слишком бедна.

— Лучше скажи: слишком экономна.

— И потом, какова судьба всех этих несчастных полотен, которые заказывали два или три поколения процветавших чиновников от искусства? Неизвестно. Если только картина не подписана каким-нибудь громким именем, ее отправляют подальше в музей какой-нибудь супрефектуры или главного города кантона, а может быть, кто-нибудь соскабливает краску и заново продает полотна и рамы! Если говорить серьезно, дядя, не для того я писал картину, чтобы она украсила трапезную монастыря или классную комнату в школе взаимного обучения.

— Если бы все художники были похожи на тебя, дружок, хотел бы я знать, что сталось бы с провинциальными галереями.

— Их превратили бы в оранжереи, дядюшка, и выращивали бы там апельсины, гранаты, бананы, равеналы, пальмы, что было бы гораздо красивее, чем пейзажи некоторых моих знакомых художников, уверяю вас. Кстати, я не единственный, кто отказывается от официальных заказов; я лишь следую примеру более знаменитого человека.

— Что за пример? Вдруг он поможет мне скоротать время в ожидании супа? Прежде всего, кто этот более знаменитый, чем ты, художник?

— Абель Арди.

— Сын члена Конвента?

— Совершенно верно.

— Что он сделал?

— Отказался от креста и заказа на четыре фрески в церкви Мадлен.

— Неужели?

— Да, дядя.

— Сколько тебе лет, Петрус?

— Двадцать шесть, дядя.

— Я нахожу, мой мальчик, что для своих лет ты слишком юн. Это горе поправимо, слава Богу, принимая во внимание, что человек стареет довольно быстро.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ты хорошо сделаешь, дорогой Петрус, если воздержишься от необдуманных оценок или готовых суждений о людях и вещах. Когда тебе случается кем-нибудь увлечься, а такое с тобой бывает довольно часто, ты, глупец, наделяешь его собственными добродетелями. Вот и теперь, к примеру, твоя симпатия к Абелю Арди заставила тебя сказать одну из глупостей, которая вогнала бы меня в краску, если бы нас слышал кто-нибудь третий, будь этот третий Францем, моим полотером или Крупеттой — собачкой маркизы, одним своим запахом способной заставить свернуться соусы, приготовленные моим поваром.

— Не понимаю вас, дядя.

— Не понимаешь? Прежде всего, знай, дорогой мой, что от креста не отказываются, ввиду того что правительство дает его только тем, кто просит; когда захочешь, попросишь его у любовницы директора Школы изящных искусств или ризничего Сент-Ашёля и получишь.

— Вы сомневаетесь во всем, дядя!

— Знаешь что, дружок, если человек пережил Революцию, Директорию, Консульство, Империю, Реставрацию, Сто дней и Ватерлоо, ему позволено усомниться во многих вещах, особенно же в правительствах! Если ты, дожив до моих лет, увидишь столько же правительств, сколько довелось видеть мне, ты, вероятно, станешь таким же скептиком, как я.

— Ладно, с крестом разобрались. Ну, а что касается фресок, дядя?.. Я же собственными глазами видел заказ!

— Итак, вернемся к четырем фрескам… Твой друг отказался от этого заказа.

— Отказался.

— Потому что?.. Он как-нибудь мотивировал свой отказ?

— Разумеется… Он ничего не хочет делать для правительства, которое мешает господину Орасу Верне, нашему национальному художнику, выставлять свои работы, посвященные сражениям при Монмирае, Ганау, Жемапе и Вальми.

— Дорогой Петрус! Твой друг Абель Арди отказался от фресок в церкви Мадлен потому, что русский император — правительство которого не намного либеральнее нашего, верно? — заказал ему картину «Отступление из России» и платит за нее тридцать тысяч франков, в то время как дирекция Школы изящных искусств предложила за фрески всего десять тысяч. Ну, дружок, признайся, что патриотизм в данном случае ни при чем, это всего-навсего простой расчет.

— Ах, дядюшка, я знаю Абеля, я готов поручиться за него головой!

— Хоть ты и сын своего отца, то есть гнусного морского разбойника, твоя жизнь слишком мне дорога, дорогой Петрус, чтобы я позволил тебе с такой легкостью ею жертвовать.

— Вы черствый человек, дядя, вы совсем изверились!

— Ошибаешься: я верю в твою любовь, а твоя любовь тем бескорыстнее, что я никогда тебе ничего не давал и, пока жив, ничего не дам, кроме ужина, когда только пожелаешь; правда, сегодняшний представляется мне довольно проблематичным! Более того, я верю в твое будущее, если ты не будешь попусту растрачивать время, талант, жизнь. Ты художник; ты выставляешься уже три года; у тебя золотая медаль за прошлый год, и ты не носишь ни остроконечной шляпы, ни средневековой куртки, ни облегающих панталон — в общем, одеваешься как все. Поэтому, когда ты выходишь на улицу, тебе не приходится убегать со всех ног от преследующей тебя, словно ряженого, стаи озорников твоего квартала, а это уже кое-что! И если ты сейчас послушаешь совета старика, многое повидавшего на своем веку…

— Я вас люблю как отца и считаю своим лучшим другом!

— Во всяком случае, я самый старый твой друг, и именно поэтому я прошу меня выслушать, раз уж нам не остается ничего лучшего, чем разговаривать.

— Слушаю вас, дядя.

— Я знаю обо всех твоих знакомых, хотя и не подаю виду, дорогой Петрус: я знаком с твоим другом Жаном Робером, знаю твоего друга Людовика — одним словом, всех твоих друзей.

— Вы имеете что-нибудь против них?

— Я? Да что ты! Но почему ты поддерживаешь отношения только с поэтами да начинающими медиками?

— Потому что я художник.

— Если ты хочешь знаться непременно с поэтами, бывай у графа де Марселюса.

— Дядюшка! Он же кроме «Оды Чесноку» ничего не написал!

— Он пэр Франции… Можно еще посещать господина Брифо.

— Он сочинил одну-единственную трагедию!

— Зато он член Академии… Ты слишком много времени проводишь с юнцами, дорогой мой!

— Но ведь и вы, дядя, любите молодежь, вы сами молоды душой и носите парик только из фатовства. Как же вы можете упрекать меня в этом?

— Подобные связи ничего не дают, Петрус, они не помогают ни разбогатеть, ни прославиться.

— Какое это имеет значение, если они делают человека счастливым?

— Да, а что ты называешь счастьем? Курить в мастерской, сидя на корточках на манер турок, дешевые контрабандные сигары, рассказывая истории господина Мейё, или пить кофе из маленьких чашек, разглагольствуя об искусстве? Когда ты имеешь честь быть сыном благородного пирата, которому нечем тебя кормить, надо поддерживать честь рода, черт побери! Пиратство обязывает, мы ведем свой род от константинопольских императоров! Дорогой Петрус! Поверь человеку, знававшему старого Ришелье и молодого Лораге, в обществе от женщин зависит наша репутация, а значит, и состояние. Нужно завязывать отношения с женщинами: чем больше у тебя будет женщин, тем лучше; чем ближе будут эти отношения, тем полезнее для дела. Если женщина, имеющая положение в обществе, в тебя влюблена и поет тебе дифирамбы в своем кругу, — это верный залог твоего процветания, мой мальчик. Не сближайся с людьми запросто: всякий раз как завязываешь знакомство, подумай о том, какие выгоды оно тебе сулит, — в этом и состоит знание света, жизненный опыт. Воспользуйся моим опытом и моим знанием света. Будь вхож во все министерства, имей своих людей во всех посольствах. Ты можешь стать оппозиционером в пятьдесят лет, когда у тебя будет шестьдесят тысяч ливров ренты. На досуге можешь себе позволить несколько жен банкиров, одну-две жены нотариусов, но не более! Нарисуй пастелью несколько пожилых дам из высшего света, пусть они тебе попозируют; если ты таких не знаешь — придумай! Женщины делают наши репутации или, наоборот, разрушают их в уголке своего будуара. Так проводи время с женщинами, дорогой мой, проводи время с женщинами! Именно женщины создают общественное мнение, и оно в конечном счете царствует в мире!

— Дядя! Вы мне предлагаете общество, лишенное общения!

— Мальчик мой! Общество — это лес, в котором каждый гуляющий — при оружии. Оружие одного — ум, другого — богатство. Горе тому, кто полагается на полицию и не принимает собственных мер предосторожности! Играть в жизнь, дорогой Петрус, все равно что в пикет: кто играет честно — разоряется, кто передергивает карты — обогащается.

— Есть, однако, дорогой дядя, и такие, кто обогащается, не прибегая к мошенничеству.

— Да, не нужно сбрасывать со счетов случай: он порой ошибается и входит в дом к честному человеку, принимая его за мошенника. Бывают похожие двери.

— Если общество таково, как вы говорите, дядя, лучше все бросить и уехать куда-нибудь выращивать капусту и морковь.

— Верно, и жить в надежде, что их съешь? И в этом ты заблуждаешься: будешь верить, что съешь что-нибудь мягонькое, а обломаешь себе зубки.

— Вы должно быть, много страдали, дядя, раз пришли к таким выводам!

— Нет… просто я умираю с голоду! — признался генерал.

— Монсир генераль! Ушин потан! — отворив дверь, доложил Франц и улыбнулся, как может улыбаться австрийский капрал, лишенный креста и нашивок.

— Ну, пойдем! — пригласил генерал, беря под руку племянника, — продолжим беседу за ужином; может быть, тогда я увижу мир в других красках… Черт побери! Как я понимаю тех, кто делает революцию под тем предлогом, что они хотят есть!

VI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК ПРОДОЛЖАЮТ В СТОЛОВОЙ РАЗГОВОР, НАЧАТЫЙ В ГОСТИНОЙ

Дядя и племянник вошли в столовую под руку. Генерал тяжело повис на руке Петруса, словно совсем обессилел. Он опустился в кресло, на свое обычное место, и знаком пригласил племянника сесть напротив.

Генерал молча съел две тарелки ракового супу; суп был очень хорош: повар был мастер своего дела. Потом генерал налил себе рюмку мадеры, выпил, смакуя каждый глоток, налил еще и передал бутылку племяннику, приглашая последовать его примеру.

Петрус налил себе мадеры и выпил не задумываясь, что, видимо, возмутило дядюшку, привыкшего относиться к трапезе самым серьезным образом, почти с благоговением.

— Франц! — крикнул генерал. — Подайте господину Петрусу бутылку марсалы: он не отличит ее от настоящей мадеры.

Так он понизил Петруса в звании знатока вин, как до этого понизил Франца в звании капрала.

Петрус встретил катастрофу с полнейшим смирением.

Гнев генерала постепенно переходил в презрение.

Однако дядюшка решил испытать Петруса еще раз. Франц только что подал генералу бутылку в меру подогретого олафита. Генерал налил себе рюмку, отхлебнул с видом знатока, прищелкнул языком и сказал племяннику:

— Давай свою рюмку.

Петрус в задумчивости протянул рюмку для обычного столового вина.

— Другую! Тонкого стекла, несчастный! — вскипел генерал.

Петрус протянул рюмку из тонкого стекла, изящной формы и на удивление прозрачную.

Когда генерал наполнил рюмку, Петрус поставил ее перед тарелкой.

— Да пей же немедленно! — возмутился генерал.

Петрусу и в голову не пришло, что вино может остыть или потерять аромат; он решил, что дядя беспокоится по одной причине: племянник ест не запивая. Итак, гастрономическую тонкость он сводил к уровню простой меры гигиены!

Повинуясь дядюшке и чувствуя, что перец, которым был приправлен карри по-индийски, так и горит у него во рту, он перелил вино из рюмки в бокал, долил его холодной водой и выпил залпом.

— A-а, злодей! — взревел генерал.

— В чем дело, дядюшка? — чуть не испугался Петрус.

— Если бы твой корсар-отец не промышлял разбоем исключительно в Ла-Манше, я бы подумал, что он привез из Кейптауна груз констанцского вина или с черноморского побережья — полные трюмы токайского и ты был выкормлен из соски нектаром!

— Почему вы так думаете?

— А что я должен думать, несчастный?! Я наливаю тебе в рюмку прекрасного олафита, того самого, что был заложен в погреб Тюильрийского дворца в тысяча восемьсот двенадцатом, в год кометы; вино из моего собственного погреба по двенадцать франков за бутылку, поданное же в меру подогретым, оно цены не имеет, а ты его пьешь разбавленным водой! Франц, попытайся раздобыть сюренского и напои им моего племянника.

Потом с невыразимой грустью он прибавил:

— Франц, хорошенько запомни следующее: человек пьет, а животное напивается.

— Простите меня, дядя, — сказал Петрус, — я задумался.

— Очень вежливо с твоей стороны говорить мне об этом!

— Это не просто вежливость, это галантность. Я был рассеян, потому что у меня из головы не шел наш недавний разговор.

— Льстец! — бросил генерал.

— Нет, слово чести, дядюшка!.. Так на чем вы остановились?

— Понятия не имею. Знаю только, что я был чертовски голоден и потому мог наговорить глупостей.

— Вы сказали, что я напрасно избегаю светского общества.

— A-а, да, да… потому что, как ты сам понимаешь, мой мальчик, индивиду всегда нужно общество, то есть общая масса, тогда как общей массе, иными словами — обществу, индивиды не нужны.

— Эта истина бесспорна, дядя.

— Ну и что? Только бесспорные истины и оспариваются с остервенением. Пример тому — Колумб, у которого оспаривали существование Америки; Галилей, у которого оспаривали вращение Земли; Гарвей, у которого оспаривали циркуляцию крови; Дженнер, у которого оспаривали эффективность его вакцины, и Фултон, у которого оспаривали мощность пара.

— Вы удивительный человек, дядя! — воскликнул Петрус, восхищаясь красноречием ученого старика.

— Спасибо, мой мальчик! Так вот я тебе говорил — или не говорил, впрочем, это не имеет значения, скажу теперь, — что я тебя представил госпоже Лидии де Маранд, одной из самых юных, хорошеньких и влиятельных женщин нашего времени. Ты у нее, естественно, был в день представления, потом, неделю спустя, оставил свою карточку и больше не появлялся. У нее собирается высший свет…

— Ах, дядя, скажите лучше низший: она, словно министр в своей гостиной, принимает всех подряд.

— Дорогой племянник! Я довольно долго говорил о тебе с госпожой де Маранд: ей понравилось твое лицо, но манеры не произвели на нее впечатления.

— Хотите, я вам дам представление о вкусах госпожи де Маранд?

— Пожалуйста.

— Ее муж купил «Локусту» Сигалона, настоящий шедевр: она не успокоилась, пока не вернула картину автору под тем предлогом, что ей неприятен сюжет.

— Он в самом деле малоприятен.

— Как будто «Святой Варфоломей» Эспаньоле — веселая штука!

— А я бы не хотел, чтобы «Святой Варфоломей» Эспаньоле висел у меня в столовой!

— Знаете, дядюшка, вы сначала попробуйте ее купить, а потом можете отдать мне.

— Я непременно займусь этим при условии, что ты снова станешь бывать у госпожи де Маранд.

— Я едва было в нее не влюбился, дядя; из-за вас я ее возненавижу.

— Почему же?

— Это женщина, которая принимает у себя художника и подмечает в нем лишь интересное лицо да неприятные манеры!

— А какого черта она по-твоему должна увидеть? Что такое госпожа де Маранд? Магдалина, пользующаяся положением мужа и неспособная к раскаянию. Разве ее занимает искусство? Она видит молодого человека и разглядывает его. Когда ты видишь лошадь, ты ведь тоже ее разглядываешь.

— Да, но как бы хороша ни была эта лошадь, я отдаю предпочтение фризу Фидия.

— А когда ты видишь юную и привлекательную особу, ты тоже готов отдать предпочтение фризу?

— Право же, дядя…

— Молчи или я от тебя отрекусь! Госпожа де Маранд права, а ты не прав. В тебе слишком много от художника и слишком мало от светского человека: в твоей походке чувствуется этакая небрежность, простительная школяру, но она не пристала человеку твоего возраста и твоего происхождения.

— Вы забываете, дядя, что я ношу фамилию отца, а не вашу, и если можно предъявлять требования к потомку Жослена Третьего, то к сыну морского пирата, как вы зовете моего отца, нужно быть снисходительным! Меня зовут Петрус Эрбель, а не виконт Эрбель де Куртене.

— Это еще не причина, племянник. О характере человека можно судить по тому, как он ходит, как держится, как поворачивает голову, двигает руками. Министр ходит иначе, чем его подчиненные, кардинал двигается не как аббат, хранитель печатей — не как нотариус. Ты хочешь ходить как привратник или как сторож? А твой костюм? Он производит жалкое впечатление. Что за осел его шил?

— Ваш портной, дядя.

— Прекрасный ответ! Да если я дам тебе своего повара, как дал портного, через полгода он будет готовить отраву. Пригласи господина Смита…

— Боже меня сохрани, дядя. Он и так приходит достаточно часто без приглашения, чтобы я его еще звал!

— Так-так… Ты задолжал портному?

— А вы хотите, чтобы я отсылал его к вам?

— Черт побери, я буду рад!

— Велика радость, дядюшка!

— Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу… Я тебе советовал вызвать к себе портного и спросить: «Кто одевает моего дядю?» И если он тебе ответит: «Я!», то господин Смит — хвастун; это все равно как если бы мой повар ответил, что это он занимается кухней! Дело не в одежде, дорогой мой, а в том, как ее носишь. Подражай мне, Петрус, шестидесяти восьмилетнему старику, — придай элегантность той вещи, которую носишь, и ты станешь очаровательным кавалером, как бы тебя ни звали — Эрбелем или Куртене.

— Какое это, по-моему, кокетство, дядя!

— Однако именно так обстоит дело.

— А почему, собственно говоря, вам вздумалось заняться моим костюмом? Уж не собираетесь ли вы, случайно, сделать из меня денди?

— Ты вечно впадаешь в крайности. Не хочу я делать из тебя денди; я намерен превратить тебя в элегантного молодого человека, моего племянника. Ты только задумайся: когда ты проходишь мимо наших знакомых, они говорят тем, кто с нами незнаком: «Видите этого молодого человека?» — «Да». — «У его дяди пятьдесят тысяч ливров ренты!»

— Дядя! Кто это говорит?

— Все матери, у которых есть дочки на выданье, сударь мой.

— А я-то вас слушал серьезно! Знаете, дядя, вы эгоист, и больше ничего.

— Что?

— Я знаю, куда вы клоните; вы хотите от меня избавиться: собираетесь женить!

— А если и так, то что же?

— Я вам уже сто раз за последний год говорил и повторяю: нет, дядя!

— Ах, Боже мой! Можешь говорить это сто, тысячу, десять тысяч раз, но наступит день, когда ты скажешь «да».

Петрус улыбнулся.

— Возможно, так и будет, дядя. А пока воздайте мне должное и признайте, что до сих пор я говорил «нет».

— Послушай, ты такой же разбойник, как твой отец. Я тебя насквозь вижу: как только найдешь себе красотку, взломаешь мой секретер. Ну что за упрямство такое?! Зачем оставаться холостяком? Ты все-таки выведешь меня из себя!

— Но вы-то сами остались холостяком!

— Потому что я верил в тебя и твоего отца и знал, что вы не дадите угаснуть роду Куртене. И вот я подыскиваю тебе невесту, нахожу девушку, умную, милую, готовую пойти к тебе навстречу; она принесет тебе по пятьсот тысяч франков в каждой руке, а ты отказываешься от этой достойной партии! На кого же ты рассчитываешь? На царицу Савскую?

— А вы как думали, дядя? Девица была некрасива, а ведь я художник, понимаете?

— Нет, не понимаю.

— Форма — прежде всего.

— Значит, ты решительно не хочешь жениться на этом миллионе?

— Нет, дядя.

— Ладно, поищу тебе другой.

— Увы, дядя, я верю, что вы можете это сделать; но позвольте вам сказать: я не против невесты, я против брака.

— Ах, вот как?! Ты, значит, такой же негодяй, как твой отец? Неужели ты не замечаешь, что хладнокровно убиваешь родного дядю? Как?! Я бросил в эту бездну, зовущуюся племянником, результаты шестидесятилетнего опыта, я любил его как родного сына, ради него я поссорился со старой приятельницей — нет, я оговорился: со старой неприятельницей, с которой воюю сорок лет, — а этот дурак не хочет один раз в жизни доставить мне удовольствие! Я просил у него только одного: жениться! А он отказывается… Да ты бандит! Я хочу, чтобы ты женился, я вбил это себе в голову. И ты женишься или хотя бы скажешь, почему отказываешься!

— Я только что вам объяснил, дядюшка.

— Послушай! Если ты не женишься, я от тебя отрекусь, отступлюсь! Я вижу в тебе теперь только наследника, то есть врага, угрожающего моим пятидесяти тысячам ливров ренты. И я сам из предосторожности женюсь на твоем миллионе.

— Вы же сами, дядя, только что признали, что девица некрасива.

— Как только я на ней женюсь, ты от меня подобных признаний не услышишь.

— Почему же?

— Потому что не стоит отбивать у других охоту к тому, что неприятно нам самим. Ну, Петрус, будь славным малым: не хочешь жениться ради себя, женись ради дядюшки.

— Это как раз единственное, чего я не могу для вас сделать.

— Тогда хотя бы дай убедительное объяснение, тысяча миллионов чертей!

— Дядя! Я не хочу быть обязан состоянием будущей жене.

— Почему?

— Мне кажется, в этом расчете есть нечто постыдное.

— Неплохо сказано для сына морского разбойника! Ну что ж, я дам тебе приданое.

— О дядюшка…

— Даю за тобой сто тысяч франков.

— Оставаясь холостяком, я буду богаче без ваших ста тысяч франков, а если женюсь, мне и пяти тысяч ливров ренты будет мало.

— Предлагаю двести, нет — триста тысяч; готов отдать половину своего состояния, если понадобится. Какого черта! Бретонец я или нет?!

Петрус взял дядю за руку и с чувством приложился к ней губами.

— Ты целуешь мне руку, что означает: «Подите-ка вы, дядя, и чем дальше — тем лучше!»

— Ах, дядя!..

— A-а, я все понял! — вскричал генерал, хлопнув себя по лбу.

— Не думаю, — улыбнулся Петрус.

— У тебя есть любовница, несчастный!

— Вы ошибаетесь, дядя.

— А я говорю, что у тебя есть любовница, это ясно как день!

— Нет, клянусь вам.

— Я все вижу насквозь! Ей сорок лет, она держит тебя в коготках; вы поклялись друг другу в вечной любви; вам кажется, что вы одни в целом свете, и воображаете, что так будет продолжаться до Страшного суда.

— Почему вы думаете, что ей сорок лет? — рассмеялся Петрус.

— Потому что только в сорок лет верят в вечную любовь — женщины, разумеется. Перестань смеяться! Так вот где червь сомнения; я знаю, что говорю. В таком случае, друг мой, — прибавил генерал с выражением искреннего сочувствия, — я тебя не осуждаю, я тебя жалею. Мне остается лишь дождаться смерти твоей инфанты.

— Знаете, дядюшка…

— Что?

— Раз уж вы так добры…

— Ты собираешься просить моего согласия на твой брак с этой старухой, годящейся тебе в бабушки, несчастный?!

— Нет, не беспокойтесь.

— Ты станешь меня упрашивать признать твоих детей?

— Дядя! Не волнуйтесь, я не имею счастья быть отцом.

— Разве можно быть в этом уверенным? В ту минуту, как ты вошел, маркиза де Латурнель убеждала меня…

— В чем?

— Ни в чем, продолжай… Я готов ко всему, однако если дело слишком серьезное, отложи его на завтра, чтобы не нарушать мое пищеварение.

— Можете отнестись совершенно спокойно к тому, что я сейчас скажу, дядя.

— Ладно, говори. — Рюмку аликанте, Франц! Я хочу со всеми удобствами выслушать моего племянника. Вот так, хорошо! Начинай, Петрус! — ласково прибавил генерал, разглядывая на свет рубиновое вино. — Итак, твоя любовница?..

— Нет у меня любовницы, дядя.

— Что же у тебя есть?

— Вот уже полгода я увлекся одной особой, которая заслуживает этого во всех отношениях, но, вот видите ли…

— Нет, не вижу, — отрезал генерал.

— … вероятно, мое увлечение ни к чему не приведет.

— Стало быть, твое увлечение — только потерянное время.

— Не больше, чем увлечение Данте, Петрарки или Тассо — Беатриче, Лаурой и Элеонорой.

— Иными словами, ты не хотел жениться на женщине и быть ей обязанным состоянием, но готов иметь любовницу и быть ей обязанным репутацией. По-твоему, ты поступаешь логично, Петрус?

— Логичнее не бывает, дядюшка!

— А каким шедевром ты уже обязан своей Беатриче, Лауре или Элеоноре?

— Вы помните моего «Крестоносца»?

— Это лучшая твоя работа, особенно с тех пор как ты ее отретушировал.

— Кажется, вам очень понравилось лицо девушки, черпающей воду из источника.

— Верно, она понравилась мне больше всех.

— Вы меня спрашивали, с кого я писал это лицо.

— А ты ответил, что это плод твоего воображения, и это мне показалось, кстати сказать, чистейшим хвастовством.

— Я вас обманул самым недостойным образом, дорогой дядюшка!

— Ах, негодяй!

— Моделью мне послужила она!

— Она? Кто «она»?

— Вы хотите, чтобы я вам назвал ее имя?

— Что значит «хотите»? Надо думать, хочу!

— Прошу заметить, что я не питаю надежды стать когда-нибудь ни ее мужем, ни возлюбленным.

— Тем более ты можешь ее назвать: в этом нельзя усмотреть нескромности!

— Это мадемуазель…

Петрус замолчал и задрожал так, будто совершает преступление.

— Мадемуазель?.. — повторил генерал.

— … мадемуазель Регина.

— Де Ламот-Удан?

— Да, дядя.

— А-а! — вскричал дядя, с силой откидываясь в кресле. — A-а! Браво, племянничек! Если бы между нами не было стола, я бы прыгнул тебе на шею и расцеловал бы тебя!

— Что вы хотите этим сказать?

— Что есть Бог для честных людей!

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что ты будешь моим Родриго, что ты за меня отомстишь!

— Объясните, Бога ради!..

— Друг мой! Проси что хочешь: ты мне доставил самое большое удовольствие за всю мою жизнь.

— Поверьте, дядя, я вне себя от радости! Так я могу продолжать?

— Нет, не здесь, мой мальчик: я принадлежу к философской школе Эпикура, я сын изнеженного города, что зовется Сибарисом. Свежесть твоего рассказа меркнет, когда в комнате пахнет бараньим жарким с капустой. Давай перейдем в гостиную. Франц! Лучшего кофе, дружище, самых тонких и ароматных ликеров! Франц, можешь снова надеть крест и нашивки: я тебя прощаю по милости моего племянника. Иди сюда, Петрус, мальчик мой дорогой! Итак, ты говоришь, что любишь мадемуазель Регину де Ламот-Удан?

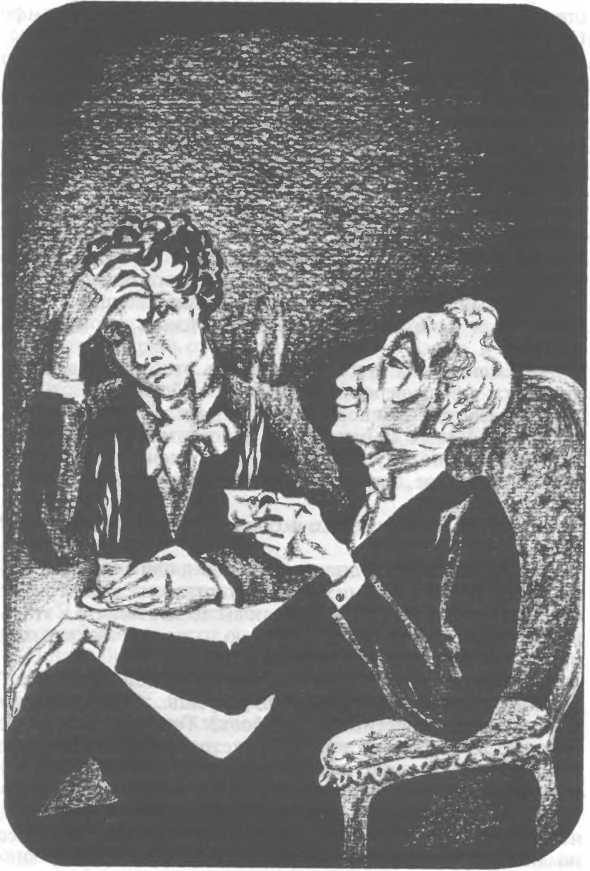

С этими словами генерал обнял Петруса за шею, и столько было в его жесте грациозности, элегантности и, мы бы даже сказали, молодого запала, что он стал похож на Поллукса, обнимающего Кастора в знаменитой античной группе — шедевре неизвестного мастера.

Обнявшись, они прошли мимо Франца. Лакей стоял навытяжку, отдавая правой рукой честь; его лицо светилось радостью и гордостью. Австриец со счастливым видом бормотал:

— О мой генераль! О мой генераль!..

VII

ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ

Генерал, как он сам признался, был действительно истинным последователем учения Анакреонта и гражданином города неги — Сибариса. В этом он мог бы соперничать с Брийа-Савареном и Гримо де ла Реньером.

В его доме все до мельчайших деталей свидетельствовало о том, как тщательно он заботился об удобстве и изысканности обстановки. Как он свято верил в то, что бордоский о-лафит надо пить из рюмок тонкого и прозрачного стекла, чтобы наслаждаться не только букетом, но и цветом вина, точно так же он пил кофе только из китайского или старого севрского фарфора.

Душистый, дымящийся кофе уже дожидался в кофейнике золоченого серебра, в обществе такой же сахарницы и двух изящных чашечек с золотыми цветочками, а также четырех графинов с разнообразными ликерами.

— Давай-ка сядем, — пригласил генерал, подтолкнув племянника к креслу, — ты вон туда, я здесь, и выпьем кофе как истинные философы, разговаривая о времени, событиях, гениальных людях, великих королях, жгучих солнечных лучах, под которыми на противоположных концах Земли растут восхитительные плоды, зовущиеся мартиникой и мокко.

Однако голова Петруса была занята совсем иными мыслями.

— Милый дядюшка! — сказал он. — Поверьте, что в другое время я наслаждался бы, как и вы, — хотя не с таким знанием дела и не столь философски, — ароматом чудесного напитка. Однако в этот час, как вы, должно быть, понимаете, все мои физические и моральные силы сосредоточены на вопросе, который я позволю себе повторить: что в моей любви к мадемуазель де Ламот-Удан могло вас обрадовать до такой степени?

— Я все тебе объясню, как только выпью кофе. Я тебе уже говорил, садясь за стол, какое влияние может хороший обед или ужин оказывать на восприятие тех или иных вещей, не так ли?

— Да.

— Так вот, дружок, теперь, после ужина, я вижу все в радужном свете и искренне тебя поздравляю. Позволь мне выпить кофе, и я скажу, с чем именно я тебя поздравил.

— Так вы находите, что она хороша собой? — спросил Петрус, забываясь и ступая на скользкий путь, который уготован всем влюбленным, когда они начинают говорить о своей любви.

— Черт возьми, если б я не считал, что она хороша собой, я был бы привередником, дорогой мой!.. Дьявольщина! Да это просто-напросто одна из прелестнейших женщин Парижа. Я вспоминаю ее лицо: она похожа на нимфу Овидия…

— Нет, нет! Она ни на кого не похожа, дядя! Не надо сравнивать ее божественный лик даже с лицом полубогини!

— Ну, мальчик мой, вижу, что ты сильно влюблен! Тем лучше, тем лучше… Мне нравится, когда молодость и сила испытывают себя в любви. Будь по-твоему: она не похожа на нимфу Овидия. Она героиня современного романа в полном смысле этого слова.

— Ах, дядя, совсем наоборот! Меня в особенности восхищает в Регине то, что она не пытается ни в чем подражать ни тем, о ком она читала, ни тем, кого она видела.

— Ах ты плут! Позволяешь себе любить женщину втайне от дяди и не разрешаешь ему поискать, на кого она похожа?

— У меня была причина скрывать это от вас, дорогой дядюшка: я был уверен, что вы меня выбраните.

— Сказал бы лучше, что стану тебе завидовать, плут, счастливец! Везет же пиратским сыновьям! Итак, для начала установим истину: ты влюблен, влюблен без памяти.

— Прошу вас, дядюшка, не называйте мое чувство к Регине любовью.

— A-а!.. Как же, с твоего позволения, мне его называть? Ну-ка!

— Сам не знаю. Однако любовью люди наиболее пошлые называют свои низменные инстинкты, свои грубые фантазии, не правда ли? Неужели вы полагаете, что к этому восхитительному созданию я питаю то же чувство, что ваш привратник к своей сожительнице?

— Браво, Петрус! Продолжай, мальчик мой, продолжай! Не могу сказать, до чего ты меня радуешь… Стало быть, ты испытываешь к Регине не любовь? Тогда объясни, что именно. Я, грубый материалист, человек другого века, до сих пор полагал, что любовь — это сочетание лучших материальных и нематериальных свойств, какие есть в человеке, как, например, в этом кофе сочетается все хрупкое, что есть в растущем на земле стебельке, и солнце, сияющее на небе. Я ошибался — тем лучше! Существует, значит, более возвышенное, менее осязаемое, более пылкое чувство. Я прошу познакомить меня с этим чувством, я в отчаянии, что так долго ждал случая быть ему представленным.

— Вы смеетесь надо мной, дядя…

— Этого еще недоставало!

— … но клянусь, я говорю правду! Чувство, которое я испытываю к Регине, не имеет названия, оно совершенно неизвестное, свежее, сладчайшее, возвышенное, как она сама. Этого чувства не существовало до нее, ведь его может внушить одна она… Ох, дядя, дядя, вы говорите, что, несмотря на ваш богатый жизненный опыт, вам это чувство неведомо, и это неудивительно, ведь ни одному человеку еще не доводилось испытывать того, что испытываю я!

— Прими мои самые искренние поздравления, дорогой друг! — сказал генерал, смакуя последние капли своего кофе. — Повторяю, этим ты мне с самых разных точек зрения доставляешь настоящую радость — первую, которой я тебе обязан. И не принимай буквально все то, что я тебе говорил об обществе до того, как мы сели за стол: это был кошмар, привидевшийся мне на голодный желудок… Ах, — продолжал старый дворянин, поудобнее устраиваясь в кресле и щурясь от удовольствия, — полагаю, я ничем не рискую, если скажу, что для полного счастья мне не хватает вот этой щепотки испанского табаку.

— Поверьте, дядюшка, — продолжал Петрус, — я вам очень благодарен за то, что вы приняли живейшее участие в моем счастье.

— Ошибаешься, дорогой Петрус, или, вернее, ты не совсем меня понял.

— Вы были очень любезны, дядя, сказав, что совершенно счастливы.

— Да, но меня радует не только твое счастье.

— Что же еще, дядя?

— Я втайне радуюсь тому, какие муки твое счастье принесет другому.

Петрус бросил на дядю вопрошающий взгляд.

— А этот другой — мой злейший враг, — продолжал генерал, — и все, что может причинить ему неприятность, приносит мне удовлетворение. Как видишь, дружок, из твоего счастья я беру лишь малую толику, которая мне причитается; можешь меня не благодарить и продолжать свой рассказ. Только сначала отведай рому и скажи свое мнение. Ну как?

Генерал по-прежнему сидел развалившись в кресле. Он сцепил руки на животе и стал вертеть большими пальцами, приготовившись слушать.

— Как странно, дядя! — заметил Петрус. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Но я словно предчувствую большое несчастье!

— Тебя в самом деле ожидает или счастье, или несчастье, в зависимости от того, как ты к этому отнесешься. Но и в том и в другом случае я не могу нанести тебе удар, не подготовив тебя к нему. Я скажу тебе правду только после того, как ты завершишь свой рассказ.

— Да мне нечего вам поведать, дядя, я уже все выложил. Я люблю, вот и все.

— Однако есть одна немаловажная вещь, о которой ты умолчал, мой дорогой.

— О чем же, дядя?

— Ты мне сказал, что любишь; верно. Но не сказал, любят ли тебя.

Лицо Петруса залила краска, что и было самым красноречивым ответом. Но Петрус сидел в тени, генерал не заметил его румянца.

— Что же мне вам на это ответить, дядя?

— Ты не понимаешь, что меня интересует? Я хочу услышать, любит ли она тебя.

— Я никогда ее об этом не спрашивал.

— И правильно делал, мальчик мой: о таких вещах не спрашивают, их угадывают, их чувствуют. И что ты почувствовал? Что угадал?

— Не скажу, что чувство, которое я внушил мадемуазель де Ламот-Удан, так же сильно, как мое, — дрожащим голосом отвечал Петрус, — но мне кажется, что Регина встречается со мной с удовольствием.

— Извини! Теперь ты меня не понял. Хорошо, я уточню свой вопрос. Полагаешь ли ты, что в сложившихся обстоятельствах, то есть при условии взаимной симпатии, мадемуазель де Ламот-Удан приняла бы твое предложение и согласилась стать твоей женой?

— Ах, дядя, мы не настолько близко знакомы!

— Но если ничто в обычном чередовании дней и ночей не изменится, вы придете к этому, мой мальчик, в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь.

— Дядюшка…

— Ты не хочешь на ней жениться?

— Но, дядя!..

— Не будем больше об этом, распутник!

— Умоляю вас, дядя…

— Хорошо, давай поговорим!

— Да, давайте поговорим, ведь вы коснулись надежд, на которые я не отваживался даже в мечтах!

— A-а!.. Дорогой племянник, если ты сделаешь предложение мадемуазель Регине де Ламот-Удан, скажи, пожалуйста, положа руку на сердце, согласится ли она стать твоей женой? Прошу заметить, что в таком притязании нет ничего чрезмерного. Хотя твой отец — сущий разбойник, ты все равно потомок славного рода Куртене, мальчик мой. Наши предки правили Константинополем! Жослены уже были седовласыми старцами, когда у Ламот-Уданов только прорезывались молочные зубы. За их гербом — маршальский жезл Франции, за нашим — недоступная им императорская корона.

— Если уж говорить всю правду, дядя…

— Всю, мальчик мой!

— … или, во всяком случае, то, что я думаю…

— Скажи, что ты думаешь!

— Хотя я никогда не строил планов на будущее, но я думаю, что, если только моя бедность не явится препятствием, мадемуазель де Ламот-Удан не откажется от моего предложения.

— Таким образом, дорогой племянник, если вдруг — сразу тебе скажу, что это маловероятно, — я поправлю твое положение, оставив тебе часть состояния после своей смерти, — прошу заметить, что я весьма далек от подобной мысли, — итак, выражаясь точнее, дам тебе необходимые средства, признаю своим наследником и, следовательно, это препятствие будет устранено, то ты думаешь, что мадемуазель де Ламот-Удан согласится выйти за тебя замуж?

— Положа руку на сердце, думаю, да.

— Так вот, дорогой племянник! Повторяю тебе то, что уже говорил по поводу твоего друга, который отказался от креста: ты слишком наивен для своих лет!

— Я?

— Да.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что мадемуазель де Ламот-Удан не выйдет за тебя.

— Почему, дядя?

— Потому что закон запрещает женщине иметь двух мужей, а мужчине — двух жен.

— Двух мужей?

— Да, это называется двоемужие, или полигамия. По этому поводу в «Господине де Пурсоньяке» есть песенка.

— Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Объяснитесь!

— Через две недели мадемуазель де Ламот-Удан выходит замуж.

— Это невозможно, дядя! — смертельно побледнев, вскрикнул молодой человек.

— Невозможно!? Ты говоришь как истинный влюбленный.

— Дядя! Небом вас заклинаю, сжальтесь! Говорите яснее!

— Кажется, я и так ясно выразился и расставил все точки над i: мадемуазель Регина де Ламот-Удан выходит замуж.

— Замуж! — в недоумении повторил Петрус.

— И я дорого заплатил за то, чтобы это узнать, видит Бог! Ведь она выходит за моего так называемого сына!

— Дядя, вы меня с ума сведете! Какой еще сын?!

— О, успокойся, я его не признал, хотя его любящая маменька сделала для этого все что могла.

— За кого же она выходит, дядя?

— За полковника графа Рапта.

— Господина Рапта?

— Он самый! Да, Петрус, это любезный, порядочный, прославленный господин Рапт!

— Он же на двадцать лет старше Регины!

— Можешь сказать: на двадцать четыре, дружок, учитывая, что он родился одиннадцатого марта тысяча семьсот восемьдесят шестого года, то есть ему уже минул сорок один год, а мадемуазель Регине де Ламот-Удан всего семнадцать… Фу, черт, считай сам!

— А вы в этом уверены, дядя? — опустив голову, спросил молодой человек сдавленным голосом.

— Спроси у самой Регины.

— Прощайте, дядя! — вскакивая, воскликнул Петрус.

— Что значит «прощайте»?

— Я пойду к ней и все узнаю!

— Чем позже пойдешь, тем больше узнаешь. Доставь мне удовольствие, сядь на место.

— Но, дядя…

— Какой я тебе дядя, неблагодарный?!

— Я неблагодарный?

— Разумеется! Только неблагодарный племянник может бросить дядю в момент, когда начинается старательное переваривание пищи. Нет бы предложить рюмку Кюрасао, чтобы помочь этому… Ну-ка, Петрус, подай своему дядюшке Кюрасао!

Молодой человек уронил руки.

— И вы можете шутить над моим горем?

— Ты знаешь историю о копье Ахилла?

— Нет, дядя.

— Что за воспитание дал тебе твой разбойник-отец! Он не выучил тебя древнегреческому языку, не научил читать Гомера в оригинале! Ты обязан это прочесть, несчастный! Хотя бы в переводах госпожи Дасье или господина Битобе! Я расскажу тебе эту историю. Секрет копья заключался в том, что его ржавчина заживляла нанесенные им раны. Я тебя ранил, мальчик мой — теперь я же попытаюсь тебя вылечить.

— О дядя! Дядя! — пробормотал Петрус, падая перед генералом на колени и целуя ему руки.

Генерал с нежностью взглянул на молодого человека.

— Сядь, дружок, и будь мужчиной! — произнес он спокойно и строго. — Поговорим о господине Рапте серьезно!

Петрус повиновался. Он, шатаясь, подошел к креслу и рухнул в него как подкошенный.

VIII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ГОСПОЖИ МАРКИЗЫ ИОЛАНДЫ ПАНТАЛЬТЕ ДЕ ЛАТУРНЕЛЬ

Генерал некоторое время с состраданием смотрел на муки своего племянника — муки, которые сам он уже не способен был испытывать, но еще не забыл, что и с ним такое случалось.

— А теперь, дорогой Петрус, — продолжал он, — внимательно послушай, что я тебе скажу. Тебе это будет поинтереснее, чем Дидоне и ее придворным — история Энея, хотя, как сказал поэт:

Conticuere omnes, intentique ora tenebant.

— Я слушаю, дядя, — печально отозвался Петрус.

— Ты знаком с господином Раптом?

— Я видел его два раза в мастерской Регины, — отвечал молодой человек.

— И находишь, что он урод, верно? Это вполне естественно.

— «Урод» не совсем подходящее слово.

— Ты великодушен.

— Скажу больше, — продолжал Петрус. — Многие люди, для которых выражение лица не имеет значения, сочли бы графа Рапта даже привлекательным.

— Черт подери! Вот как ты говоришь о сопернике!

— Дядя! Нужно быть справедливым даже по отношению к врагу.

— Значит, ты считаешь, что он не урод?

— Мне кажется, он гораздо хуже этого: он невыразителен. Все в этом человеке холодно и неподвижно, будто он каменный. И потом, он слишком приземлен. У него тусклые глаза, тонкие и плотно сжатые губы, мясистый нос, землистый цвет лица. Он двигает головой, а черты лица остаются неподвижны! Если бы можно было холодную маску обтянуть человеческой кожей, в которой перестала циркулировать кровь, этот шедевр анатомии дал бы представление о графе.

— Ты приукрашиваешь свои портреты, Петрус, и если мне взбредет в голову оставить на память потомкам свое улучшенное изображение, я поручу это только тебе.

— Дядя! Давайте вернемся к господину Рапту!

— Охотно… Если ты видишь своего соперника именно таким, то разве тебя не удивляет, что Регина согласна стать его женой?

— Вы правы, дядя. У нее такой утонченный вкус и столь высокие запросы! Ничего не понимаю… Впрочем, в женщинах много загадочного, а Регина, к сожалению, женщина.

— Ну вот! Совсем недавно ты не мог смириться с мыслью, что она полубогиня, а как только узнал, что она тебя не любит и выходит за другого, ты ее низводишь до простой смертной!

— Дядя! Позвольте вам напомнить, что мы здесь сидим не для того, чтобы обсуждать внешность, добродетель или божественное происхождение мадемуазель Регины де Ламот-Удан. Мы говорим о господине Рапте.

— Совершенно справедливо… Видишь ли, дорогой Петрус, в темной и запутанной истории этого человека есть две тайны: одна мне известна, другую я так и не смог постичь.

— А известную вам тайну вы можете открыть, дядя, или это секрет?

— И да и нет. Во всяком случае, я считаю себя вправе поделиться им с тобой. Перед ужином ты мне говорил, дружок, что когда-то я молился на святошу по имени маркиза де Латурнель. К несчастью, это именно так. В тысяча семьсот восемьдесят четвертом году мадемуазель Иоланда де Ламот-Удан вышла замуж за маркиза Пантальте де Латурнель или, вернее, за восемьдесят годков и сто пятьдесят тысяч ливров ренты вышеупомянутого маркиза. Полгода спустя она уже овдовела, став маркизой и миллионершей. Ей было семнадцать лет и она была восхитительна! Ты-то полагаешь, что ей всегда было шестьдесят и что она никогда не была красивой, верно? Предполагать ты можешь все что угодно, но не вздумай биться об заклад: проспоришь! Поверь, что все самые элегантные придворные короля Людовика Шестнадцатого приезжали засвидетельствовать свое почтение прекрасной вдове. Но стараниями очень строгого духовника она, говорят, устояла перед всеми искушениями дьявола. Ее добродетель приписывали — никто не знал, чему ее приписать! — слабому здоровью маркизы. И действительно, к концу тысяча семьсот восемьдесят пятого года она побледнела, похудела, подурнела до такой степени, что доктора предписали ей лечение на водах в Форже, весьма модных в те времена. Как ни были чудодейственны воды Форжа, они не помогли, и спустя месяц или два врач посоветовал ей отправиться тоже на воды в никому не ведомую венгерскую деревушку, которая называлась Рапт, если не ошибаюсь.

— Дядя! Да ведь так зовут полковника! — перебил Петрус.

— Я и не утверждаю обратного. Раз есть на земле деревушка с названием Рапт, почему бы не быть человеку, носящему имя этой деревни?

— Вы правы.

— Врач, о котором я тебе рассказываю, оказался очень толковым: чахнущая красавица-вдова уехала в начале тысяча семьсот восемьдесят шестого года в Венгрию бледной, похудевшей, разбитой, пробыла полгода на водах или еще где-то и к концу июня того же года вернулась: она посвежела, поправилась, прекрасно себя почувствовала — одним словом, расцвела как никогда. Слух о необщительности маркизы произвел тогда, помнится, среди поклонников мадемуазель Иоланды такой же переполох, как весть о возвращении Улисса среди поклонников Пенелопы. Один я не отчаивался, когда она уезжала, не терял надежды и тогда, когда она вернулась. Это объяснялось вот чем. Король отправил меня с поручением к императору Иосифу Второму. Ответ на мою депешу мог быть готов не раньше чем через две недели. И я вздумал прокатиться по Венгрии и заехать в Рапт. Не могу тебе рассказать, чему я, оставаясь незамеченным, явился свидетелем. Но то, что я увидел, укрепило меня в мысли, что холодная вдова была не так строга, как могло показаться. Вот почему я не терял надежды после ее возвращения добиться упорством и терпением того, что, вполне вероятно, другой, более счастливый, чем я, уже получил…

— Она была беременна?

— Я не сказал об этом ни слова.

— Однако если вы этого не сказали, дядя, то именно это вы хотели сказать, как мне кажется.

— Дорогой Петрус! Ты волен делать из этого какие угодно выводы, но не жди от меня объяснений. Я, как Тацит, рассказываю, чтобы рассказывать, а не доказывать: «Narro ad narrandum, non ad probandum».

— Я слушаю, дядя.

— Год спустя я получил очевидное и бесспорное доказательство того, что Лафонтен был великим знатоком человеческого сердца, когда утверждал:

Терпение и времени движенье И силу победят и озлобленье.

— Иными словами, вы, дядюшка, стали любовником маркизы де Латурнель.

— Что у тебя за дурная привычка, Петрус, вынуждать людей ставить все точки над i! Нет ничего хуже, чем подобная требовательность.

— Я отнюдь не настаиваю, дядя; однако букеты, которые вы ей регулярно посылаете…

— Вот уже сорок лет, дружок… Я от души желаю красавице Регине де Ламот-Удан получить через сорок лет хоть один букет с таким же значением, с каким я посылаю цветы маркизе де Латурнель.

— Вот видите, дядя, вы сами признались, что оказываете знаки внимания маркизе де Латурнель.

— Неужели я ненароком обронил имя бедняжки маркизы? Если так, я совершил ошибку, тем более непростительную, что наша связь с маркизой продолжалась всего несколько месяцев: примерно в середине тысяча семьсот восемьдесят седьмого года ее величество королева Мария Антуанетта послала меня с поручением в Австрию; оттуда я вернулся в тысяча семьсот восемьдесят девятом и снова покинул Францию седьмого октября того же года. С этого времени моя жизнь тебе известна, дорогой Петрус. Я путешествовал по Америке, а после десятого августа тысяча семьсот девяносто второго года вернулся в Европу, вступил в армию Конде и оставался при ней до самого ее роспуска. Поселившись в Лондоне, я торговал детскими игрушками. Во Францию я вернулся в тысяча восемьсот восемнадцатом; мне возместили убытки, и вот в тысяча восемьсот двадцать шестом году меня избрали депутатом. Став членом Палаты, я познакомился там с господином графом Раптом. Откуда он взялся? Кто он такой? Кому был обязан своим состоянием? Никто не мог этого сказать. Как Катина, он получил свои дворянские грамоты, не будучи обязан представить доказательства. Имя графа, такое же как название венгерской деревушки, сыгравшей определенную роль в событиях моей молодости, заставило меня заинтересоваться моим почтенным коллегой. Некоторое время спустя у нас с моей старой приятельницей, маркизой де Латурнель, произошел спор о точном возрасте графа: маркиза в разговорах со мной упорно омолаживала графа на год. Я был вынужден заняться выяснением родословной полковника. Вот что я узнал… Спешу тебя предупредить, что все, о чем я тебе расскажу, сам я считаю злыми сплетнями, которым предлагаю не очень-то доверять. Итак, военная карьера графа Рапта началась в тысяча восемьсот шестом году. Он неожиданно оказался при маршале — тогда еще генерале — де Ламот-Удане во время Иенского сражения. Полковник граф Рапт храбр, никто с этим не спорит: надо же признать за ним хоть что-нибудь положительное. Он отличился, прямо на поле боя был произведен в лейтенанты, и сразу же после этого генерал де Ламот-Удан назначил его своим офицером-порученцем.

— Прошу прощения, дядя, — перебил Петрус, — но раз все позволяет считать полковника Рапта сыном маркизы де Латурнель, сестры маршала, то граф Рапт приходится господину де Ламот-Удану племянником?

— Да, дружок, именно так злые языки объясняют скорое его продвижение, постоянную благосклонность маршала и политическое влияние графа в Палате. Но ты понимаешь: если верить всему, что говорят злые языки…

— Продолжайте, дядя, прошу вас.

— Эйлау помог выдвинуться молодому офицеру: к концу февраля тысяча восемьсот седьмого года граф Рапт получил чин капитана и стал адъютантом генерала де Ламот-Удана. В этом качестве он участвовал двадцать седьмого сентября тысяча восемьсот восьмого года в Эрфуртской встрече. Дорогой друг! Когда ты будешь изучать современную историю, приходи ко мне, и я тебе расскажу, с какой целью заключили мир два самых могущественных европейских монарха. Я в то время жил в Лондоне и, хотя был всего лишь резчиком по дереву, но, оставаясь потомком константинопольских императоров, встречался с хорошо осведомленными людьми. Должен тебе сказать, что Англия, трепетавшая от мысли о Булонском лагере, содрогнулась, узнав об Эрфуртской встрече: Англия почуяла, что вот-вот лишится Индии. Но, к счастью, мы не будем сейчас заниматься вопросами высокой политики: интересы более земные волнуют наши сердца, как сказали бы во Французском театре… Император Наполеон представил своему другу императору Александру свитских генералов, рассказывая о родословной каждого из них, положении и храбрости их. Бригадный генерал де Ламот-Удан был представлен вместе с другими; у него была громкая родословная, его мужество вошло в поговорку, но он был беден.

«Сир! — обратился однажды император Наполеон к императору Александру, — нет ли у вас на примете богатой московской наследницы, с которой вы не знаете что делать? У меня есть для нее отличный муж!»

«Ваше величество, — отвечал русский император, — у. меня на попечении как раз находится одна юная княжна, она сирота и очень богата».

«Княжна?»

«Да, и, что является редкостью для России, это настоящая княжна старинного царского рода; ее фамилия оканчивается не на „-ов“, — как у нас, каких-нибудь Романовых, исчисляющих свою знатность вчерашним днем, — а на „-ская“».

«Она молода?»

«Девятнадцати лет».

«Хороша собой?»

«Она черкешенка!»

«Это то, что нужно! Кузен! Прошу у вас руки вашей сироты для моего протеже».

«Решено, кузен!» — отвечал Александр.

А спустя две недели княжна Рина Чувадьевская вышла за дивизионного генерала графа де Ламот-Удана… Подай-ка мне рому, эгоист! Хотя бы спросил, не хочет ли дядя выпить чего-нибудь после кофе!

Горя желанием услышать конец этой истории, Петрус поскорее налил в стакан рому и подал дяде горячий и крепкий напиток, словно вобравший в себя солнце Ямайки.

IX

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ПОЛКОВНИКА ГРАФА ФРЕДЕРИКА РАПТА

Едва промочив горло, генерал продолжал:

— Император Александр не преувеличивал, когда говорил, что у него очаровательная воспитанница. Она была дочь черкесского князя, восставшего против своего царя. Князь был убит в бою, дочь же его убежала, захватив фамильное достояние, и попросила защиты у русского императора, а тот взял ее под свое покровительство. Фамильное достояние — наполовину в драгоценных камнях, остальное — в золотых слитках и монетах, оценивалось в пять-шесть миллионов.

По возвращении из Эрфурта генерал снова поселился в особняке Ламот-Уданов, хотя особняк из-за нехватки средств едва не продали после того, как сдавали несколько лет подряд. По приказу генерала особняк был обставлен восхитительной мебелью. Генерал с чисто французской утонченной галантностью послал своего адъютанта осмотреть московские апартаменты княжны Чувадьевской и выслал графа Рапта вперед с поручением подготовить в парижском особняке для черкесской красавицы весь первый этаж, выходивший окнами в сад.

Прибытие княжны Рины в Париж явилось событием при дворе императора; прекрасная черкешенка представлялась трофеем в этой великолепной кампании тысяча восемьсот седьмого года! Но наш образ жизни не подходил тихой дочери Востока: весь день напролет она проводила на огромных подушках, называвшихся «тахта», перебирала четки — это было ее единственным развлечением — и, подобно фее из «Тысячи и одной ночи», питалась только вареньем из розовых лепестков.

По причине такой восточной дикости княжну Чувадьевскую очень мало кто видел тогда, да и теперь тоже. Допущенные к этой милости рассказывали, что генеральша поражает красотой: ее глаза отливают перламутровым блеском, у нее черные блестящие волосы, матово-молочный цвет лица; говорили также, что изо всех, кто служил Наполеону, генерал де Ламот-Удан был вознагражден едва ли не щедрее всех: обладание этой восхитительной женщиной и ее шестью миллионами приданого явились гораздо более реальной наградой, чем трон Вестфалии для Жерома, испанский трон для Жозефа, неаполитанский трон для Мюрата, голландский трон для Людовика.

Красавица Рина держалась с истинно королевским достоинством, и ее стали звать Региной, что означает «царица». Однако она по-прежнему была обречена все свое время проводить в одиночестве или, во всяком случае, в обществе весьма немногочисленных знакомых. Дело в том, что, кроме родного языка, она знала только русский и немецкий. К счастью, генерал отчасти владел немецким и мог кое-как с ней объясниться. Зато граф Рапт, до девятнадцати лет воспитывавшийся в Венгрии, говорил на немецком как на родном языке.

Как ты понимаешь, дорогой Петрус, возможность княжны и графа обмениваться мыслями на языке, который им обоим был привычен, хотя и не был их родным языком, привела к некоторому сближению… Ты находишь графа Рапта неприятным, потому что он женится на Регине. Я считаю его уродом, потому что его против моей воли хотели сделать членом моей семьи, и я взвыл при мысли, что должен буду признать сыном такого мерзавца! Но злые языки — а в ту пору, когда почти не осталось мужчин от восемнадцати до сорока лет, число злых языков среди французского населения значительно прибавилось — уверяли, что супруга генерала придерживалась иного мнения. Сплетни объяснялись, вероятно, тем, что де Ламот-Удан, все больше забывая о положенной дистанции между командиром корпуса и адъютантом, поселил графа Рапта в своем особняке; ведь он любил его как племянника и не мог, как он говорил, разлучиться с преданным человеком, которого хотел иметь всякую минуту под рукой.

Итак, после кампании тысяча восемьсот восьмого года княжна Чувадьевская поселилась в своем черкесском будуаре, а граф Рапт — в цветочном павильоне. Ты знаешь этот павильон, верно? Мадемуазель де Ламот-Удан, очевидно, там тебе позирует?

— Граф Рапт живет в семье маршала и сейчас, дядя?

— Нет! Со временем он разбогател, а княжна постарела, так что у графа Рапта теперь собственный особняк. Но тогда он был лишь капитаном и адъютантом, своего особняка не имел и жил на улице Плюме в доме генерала. Впрочем, в те времена, дорогой мой, люди не жили, а постоянно перелетали, словно птицы, с ветки на ветку! Испанская война была в разгаре и шла плохо, как все войны, в которых Наполеон не участвовал лично. Гений Революции умер вместе с такими людьми, как Клебер, Дезе, Гош, Марсо. Оставался лишь военный гений, и он целиком воплотился в Наполеоне.

Примерно в начале ноября тысяча восемьсот восьмого года Наполеон отправился в Испанию вместе со штабом. Это произошло на следующий день после того, как генерал поселился на улице Плюме вместе с молодой женой. Можешь себе представить, как было грустно черкешенке, всего два дня тому назад приехавшей в Париж, остаться вдвоем с камеристкой, ведь общество прекрасной княжны ограничивалось лишь мужем и графом Раптом, говорившими по-немецки, и девушкой Грушкой, знавшей только черкесский и русский. И потому, несмотря на настойчивые просьбы графа Рапта, страстно желавшего участвовать в Испанской кампании, генерал де Ламот-Удан приказал ему остаться в Париже. Должен же был кто-нибудь помочь несчастной княжне свыкнуться с новой обстановкой! Обязанность адъютанта — слушаться генерала, и граф Рапт подчинился.

Кампания была недолгой: четвертого ноября Наполеон прибыл в Испанию, а в первых числах января вернулся в Париж. Австрия «восстала» — именно так говорили в те времена о королевстве или империи, объявивших Франции войну. За время своего недолгого отсутствия генерал не забывал, чего он лишил своего верного Рапта, не взяв его с собой на войну. В качестве утешения граф получил назначение командиром батальона. Это вызвало некоторое удивление, ведь граф Рапт был далеко от поля битвы, когда удостоился этой новой милости, тем более всех поразившей, что молодому офицеру было всего двадцать четыре года. Но злые языки нашли этому объяснение. Адъютант генерала, говорили они, находится прежде всего на службе у своего генерала, а не у императора или Империи: его звание «помощник» ясно на то указывает. И в течение двух месяцев, пока генерал де Ламот-Удан был в Испании, прибавляли злые языки, адъютант Рапт особенно «помог» своему генералу!

Он не терял времени даром, шустрый молодой человек: будучи проездом в Париже, де Ламот-Удан убедился, что его жена привыкла к новому образу жизни, особняк меблирован, штат слуг набран — одним словом, дом поставлен на широкую ногу соответственно новому положению генерала. Я говорю «проездом», потому что генерал провел в Париже всего несколько дней: в конце февраля он поспешил в Баварию, откуда наш друг Максимилиан взывал о помощи. На сей раз генерал взял адъютанта с собой, а княжна осталась только с камеристкой Грушкой.

Не буду тебе рассказывать о кампании тысяча восемьсот девятого года. Этот дьявол во плоти — Наполеон — в те времена заключил договор с Фортуной! Двадцатого апреля — победа в битве при Абенсберге, двадцать первого — при Ландсгуте, двадцать второго — при Экмюле, четвертого мая — победа в битве при Эберсберге, тринадцатого мая Наполеон вошел в Вену, двадцать второго — сражение при Эсслинге, наконец, пятого июля, если не ошибаюсь, Ваграмское сражение — решающая победа.

Само собой разумеется, что в этой кампании, длившейся четыре месяца — с Абенсбергской битвы до Ваграмского сражения, генерал и его адъютант отличились. Однако в самый последний день сражения генерал был тяжело ранен в бедро: пуля задела кость, и врачи склонялись к мысли, что придется ампутировать ему ногу. Однако генерал наотрез отказался, заявив, что предпочтет скорее умереть, но умереть, так сказать, «целиком». Это его и спасло. В награду за мужество генерала император поручил его адъютанту графу Рапту отвезти в Париж новость о Ваграмском сражении: сам генерал еще не оправился после ранения и не мог отправиться в путь.

Адъютант уехал в тот же вечер. Спустя неделю он был в Париже. Сначала он объявил о великой победе, которую должен был принести с собой Шёнбруннский договор. Потом — в награду за свои труды и преданность — принял очаровательнейшую девочку, какую когда-либо производила на свет черкешенка через восемь месяцев после свадьбы в подарок французскому генералу!

— Дядя!..

— Дорогой мой! Цифры есть цифры, верно? Генерал женится на княжне, которую ему привозит адъютант, двадцать пятого октября тысяча восемьсот восьмого года. Княжна производит на свет ребенка тринадцатого июля тысяча восемьсот девятого года, то есть ровно через восемь с половиной месяцев. Кстати, в этом нет ничего удивительного: кодекс и медицина констатируют, что роды и в семь месяцев могут пройти вполне удачно, а уж тем более — в восемь с половиной! Роды были очень удачные: доказательством служит то, что эта девочка и есть красавица Регина, получившая при крещении имя матери, измененное на французский манер.

— Вы хотите сказать, дядюшка?..

— Ничего я не хочу сказать, друг мой: не заставляй меня говорить…

— Что Регина — дочь…

— … генерала де Ламот-Удана, и это вещь неоспоримая: «Pater est quern nuptiae demonstrant»!

— Что же может сейчас толкать графа Рапта на бесчестный поступок?

— У Регины — миллионное приданое.

— Да у этого негодяя двадцать пять тысяч ливров ренты.

— Значит, будет семьдесят пять. А после смерти маршала и княжны Регина получит в наследство еще два миллиона, что составит сто семьдесят пять тысяч ливров ренты.

— Но этот Рапт — подлый мошенник!

— А кто с тобой спорит?

— Маршал дает согласие на этот брак — понимаю: он ничего не знает. Но неужели княжна стерпит, если ее дочь выйдет за…

— О Господи! Да такое происходит каждый день, дружок. Ты вообразить себе не можешь, как страдают владельцы большого состояния при мысли, что их богатство перейдет в чужие руки! И потом, надобно принять во внимание, что княжна находится в ужасном состоянии: у нее нервная болезнь, из-за которой она вынуждена почти все время проводить в постели; она не выносит дневного света и живет в постоянном полумраке, питаясь вареньем из розовых лепестков, вдыхая благовония, перебирая четки, — все это ужасно расстраивает нервы! Кто может сказать, знает ли она о том, что ее дочь выходит замуж?

— Дядя! Раз вы в курсе того, что замышляется, неужели вы потерпите, чтобы…

— Да, верно: через маркизу де Латурнель…

— Неужели вы равнодушно будете наблюдать, как у вас на глазах свершится это преступление?

— А как это меня касается, спрошу я тебя? По какому праву я стану вмешиваться?

— По праву честного человека, разоблачающего преступника.

— Чтобы разоблачить преступника, нужны доказательства; кроме того, дорогой мой, нет такого закона, который наказывал бы за подобные преступления — иными словами, за настоящие преступления.

— Но… я…

— А ты поступишь, как я, Петрус: ты не будешь вмешиваться.

— Ну уж нет, ни за что!

— Ты позволишь дьяволу вплести моток черного шелка графа Рапта в золотые нити красавицы Регины и будешь ждать, пока дьявол сам не распутает то, что наплел.

Вздох Петруса был похож на стон.

— Видишь ли, друг мой, — продолжал старый генерал, — есть пословица: «Не суй палец между деревом и корой!» В ней много мудрости. И потом, ты понимаешь: все, что я тебе рассказываю, только слухи.

— И этот человек свободно чувствует себя в свете!.. У него репутация…

— … мерзавца!

— Что, впрочем, не мешает ему быть во главе партии…

— … иезуитов? Он всего-навсего адъютант, как и при генерале де Ламот-Удане.

— Говорят, он будет министром…

— … если я ему отдам свой голос.

— Он женится на Регине!

— Он совершает большое преступление.

— Дядя! Этого преступления не произойдет!

— Друг мой! Через две недели мадемуазель Регина де Ламот-Удан станет графиней Рапт.

— Я вам говорю, что свадьбы не будет! — заявил Петрус, торопливо вскакивая.

— А я вам говорю, сударь, — с достоинством возразил генерал, — что вы сядете и выслушаете меня.

Петрус снова со вздохом упал в кресло.

Генерал поднялся, подошел к племяннику и оперся на спинку его кресла.

— Повторяю, Петрус: наверное, ты в любом случае возмущался бы тем, что сегодня происходит, но возмущение твое так сильно только потому, что ты любишь Регину и это дело касается непосредственно тебя. Теперь ответь мне: по какому праву ты любишь Регину? Кто тебе разрешил эту любовь? Она? Ее мать? Отец? Никто! Ты чужой в этой семье. По какому же праву чужой собирается оказывать влияние на судьбу членов этой семьи? По какому праву он скажет женщине, уступившей притязаниям господина Рапта, может быть, только по незнанию наших нравов: «Вы прелюбодейка!»; счастливому мужу, понятия не имеющему о событиях прошлых лет и уверенному в будущем: «Вы обманутый муж!»; девушке, почитающей мать и любящей отца (ведь ничто не говорит о том, что господин де Ламот-Удан не отец Регине): «С сегодняшнего дня ты должна презирать мать и относиться к отцу как к чужому!» Полно, племянник! Ты считаешь себя честным человеком, а если ты сделаешь это, то будешь первейшим подлецом под стать господину Рапту. Но ты этого не сделаешь, это говорю тебе я!

— Что же будет, дядюшка?

— Это тебя не касается, — отрезал генерал. — Это дело более справедливого и строгого судьи, чем ты. Только он знает, как все происходило на самом деле, он все видел и слышал. Будь покоен: рано или поздно он вынесет свой приговор. Это дело Божье!

— Вы правы, дядя, — проговорил молодой человек, поднимаясь и подавая генералу руку.

— И во время последнего свидания…

— … я не скажу ни слова о том, что сейчас узнал от вас.

— Слово дворянина?

— Слово чести!

— Ну, так обними меня; хоть ты и пиратский сын, я верю твоему слову, как… слову твоего отца-пирата.

Молодой человек бросился в объятия дядюшки, потом взял шляпу и поспешил вон.

Он задыхался!

X

ВИЗИТ НА УЛИЦУ ТРИПРЕ

Следующий день после разговора с дядей, разговора жестокого для бедного Петруса, был как раз последним днем масленицы, с которого началась наша книга. В то утро мы видели, каким Петрус может быть хмурым и нелюдимым.

К несчастью, в тот день у Регины не было сеанса. Не зная, как скоротать невыносимо тянущееся время, он и предложил друзьям принять участие в рыночном маскараде (о нем мы тоже упоминали в самом начале нашего рассказа).

Благодаря физической усталости Петрусу удалось если не забыться, то, по крайней мере, взять себя в руки: он задремал в кабаке, уронив голову на стол. Впрочем, скоро его разбудили Шант-Лила и ванврские прачки.

Мы явились свидетелями того, как продолжалось веселье, как наконец в пять часов утра друзья расстались: Людовик поехал в Ба-Мёдон провожать Шант-Лила и графиню дю Баттуар, а Петрус вернулся к себе на Западную улицу. Читатели помнят, что, когда Людовик стал настойчиво приглашать друга присоединиться к их компании, тот ответил довольно мрачно: «Не могу: у меня сеанс». Во время этого сеанса, назначенного на час дня, должна была решиться его судьба.

В девять утра Петрус уже был на улице Плюме.

Вернувшись к себе, он лег, попытался уснуть, но в тишине и одиночестве он снова и снова переживал свое горе. Ему на ум приходили тысячи проектов, без конца сменяясь и не давая ему покоя. Озаренный тем внутренним светом, что зовется разумом, Петрус по мере их появления признавал, что все они неосуществимы. Часы показывали девять, а он так ничего и не решил, но его возбуждение достигло предела, он не мог больше ждать и вышел из дому.

Зачем?

Зачем игрок, спустивший все свое состояние и надеющийся его вернуть, приходит за два часа до открытия игорного дома — бездны, в которой, возможно, сгинет его честь, как до того исчезло состояние?

Петрус, бедный игрок, которому нечего было поставить на карту, кроме своего сердца, поставил сердце и проиграл!

Он ходил как безумный, то ускоряя шаг, то вдруг останавливаясь, от улицы Монпарнас до улицы Плюме мимо особняка маршала, возвращался к улицам Бродёр, Сен-Ромен, Баньё, по улице Нотр-Дам-де-Шан снова выходил на Монпарнас.

Он зашел в кафе — но не для того, чтобы позавтракать, а в надежде обмануть свое нетерпение, — заказал чашку черного кофе и взялся было за газеты. Газеты! Какое ему было дело до того, что происходит в Европе?! Какой интерес могли для него представлять дискуссии в Палате? Он никак не мог понять, зачем пачкать столько бумаги, чтобы сказать так мало.

За чашкой кофе и полдюжиной газет Петрус скоротал два часа.

Когда часы на Доме инвалидов пробили одиннадцать, он снова пустился в путь. До назначенной встречи оставалось два часа.

Он принял решение: выбрать самую длинную дорогу, чтобы она заняла хотя бы час.

Куда же ему пойти? У него не было никаких дел нигде, кроме как в особняке маршала, а ему нужно было убить полтора часа, прежде чем он мог появиться на улице Плюме.

Вдруг он вспомнил историю о фее Карите.

Ему необходимо было сделать набросок с этой больной девочки, этой Рождественской Розы, за которой ухаживала Регина: он задумал написать картину по мотивам Пчелкиной сказки, тогда же он сделал эскиз, пытаясь воспроизвести лицо больной девочки по образному описанию Пчелки.

Вот и цель путешествия! Да, от Дома инвалидов добраться до улицы Трипре — это и в самом деле настоящее путешествие.

Петрус поднялся вверх по бульвару до улицы Ульм, свернул на улицу Марьонет, потом — на Арбалетную улицу, прошел по улице Грасьёз и очутился в самом конце улицы Трипре.

Молодой человек не знал номера дома, но на этой улочке было не больше дюжины домов; он стал переходить от двери к двери, спрашивая, где живет Броканта. В одном из домов — под № 11 — никто не вышел на его стук, а спросить было некого. Но он решил, что это именно тот дом, который он ищет, судя по убогому входу, темному коридору и крутой лестнице.

Поднявшись по скользким ступеням, он очутился перед грубо сколоченной дверью, крепко запертой изнутри, и не очень уверенно постучал. Несмотря на довольно точное описание, которое у него было, он не хотел поверить, что живые существа могут жить в такой дыре. Едва он коснулся двери, как изнутри донесся лай десятка собак. На этот раз Петрус начал верить, что он не ошибся.

Как только собаки немного успокоились, из-за двери послышался нежный голосок:

— Кто там?

Петрус не ожидал такого вопроса и потому ответил только:

— Я.

— Кто вы? — вновь прозвучал голосок.

Его имя ничего не сказало бы девочке. Он решил использовать в качестве пропуска имя мадемуазель де Ламот-Удан.

— Я пришел от феи Карты, — сказал он.

Рождественская Роза — а это, разумеется, была она —

радостно вскрикнула и бросилась отпирать дверь.

Она очутилась лицом к лицу с Петрусом, незнакомым ей.

Зато Петрус узнал ее в ту же минуту.

— Вы Рождественская Роза? — спросил он.

Взглядом художника он сейчас же охватил всю эту лачугу: на переднем плане, прямо перед ним, — босоногая девочка в платьице из грубого полотна, подхваченном в талии витым пояском, на голове у девочки красная косынка; на втором плане — ворона, сидящая на балке и не то встревоженно, не то радостно каркающая; в глубине чердака — корзина с собаками: они лают, воют, визжат.

Именно так описала все это Пчелка.

— Вы Рождественская Роза? — спросил Петрус.

— Да, сударь. А вас прислала принцесса?

— Точнее было бы сказать, дитя мое, — отвечал Петрус, разглядывая стоявшее перед ним живописное создание, — я пришел для того, чтобы мы с тобой приготовили для нее сюрприз.

— Сюрприз? Охотно! Это доставит ей удовольствие?

— Надеюсь.

— А какой сюрприз?

— Я художник, Рождественская Роза, и хотел бы написать для нее ваш портрет.

— Мой портрет? Как забавно! Вот уже три или четыре художника хотят написать с меня портрет. А ведь я не такая уж хорошенькая!

— Напротив, Рождественская Роза, вы прелесть!

Девочка покачала головой.

— Я отлично знаю, какая я: у меня есть зеркало.

Она показала Петрусу осколок зеркала, который Броканта подобрала на улице: недаром она была старьевщицей!

— Так что же? — проговорил Петрус.

Рождественская Роза вопросительно взглянула на художника.

— Вы хотите, чтобы я написал ваш портрет? — продолжал Петрус.

— Да от меня это не зависит: все решает Броканта, — отвечала Розочка.

— А что она сказала другим художникам?

— Всем отказала.

— Вы знаете почему?

— Нет.

— Вы полагаете, мне она тоже откажет?

— Не знаю… Может быть, если принцесса замолвит словечко…

— Я не могу просить об этом принцессу, ведь я хочу сделать ей сюрприз, потому и собираюсь вас рисовать.

— Верно.

— А если предложить Броканте денег?

— Ей уже давали деньги.

— И она все равно отказала?

— Да.

— Я дам ей двадцать франков за двухчасовой сеанс, и она может прийти вместе с вами в мастерскую.

— Она не согласится.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Где она сейчас?

— Пошла подыскивать жилье.

— Вы собираетесь покинуть этот чердак?

— Да, так хочет господин Сальватор.

— Кто такой господин Сальватор? — спросил Петрус, удивляясь, что услышал от Рождественской Розы имя своего недавнего знакомого.

— Вы незнакомы с господином Сальватором?

— Вы говорите о комиссионере с Железной улицы?

— Совершенно верно.

— Стало быть, вы его знаете?

— Это мой друг, он заботится о моем здоровье и очень беспокоится, если мне чего-нибудь не хватает.

— А если господин Сальватор позволит мне написать ваш портрет, Броканта не будет возражать?

— Броканта всегда исполняет волю господина Сальватора.

— Значит, я должен обратиться к господину Сальватору?

— Это самое верное.

— А вы-то сами не будете возражать?

— Я?! Да что вы, наоборот!

— Так вам это будет приятно?

— Очень! Но только вы меня нарисуйте очень хорошенькой, ладно?