Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 14. Граф де Монте-Кристо Часть. 1,2,3

Назад: V ДОМ В ОТЕЕ

Дальше: XI ГАЙДЕ

VIII

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КРЕДИТ

На следующий день, около двух часов пополудни, экипаж, запряженный парой великолепных английских лошадей, остановился у ворот Монте-Кристо. Мужчина в синем фраке с шелковыми пуговицами того же цвета, в белом жилете, пересеченном огромной золотой цепью, и в панталонах орехового цвета, с волосами, настолько черными и так низко спускающимися на лоб, что легко было усомниться в их естественности, тем более что они мало соответствовали глубоким надбровным морщинам, которых они никак не могли скрыть, — словом, мужчина лет пятидесяти пяти, но желавший казаться сорокалетним, выглянул из окна кареты, на дверцах которой была изображена баронская корона, и послал грума спросить у привратника, дома ли граф де Монте-Кристо.

В ожидании ответа этот человек с любопытством, граничившим с неделикатностью, рассматривал дом, доступную взорам часть сада и ливрею слуг, мелькавших за оградой. Г лаза у него были живые, но скорее хитрые, чем умные. Губы были так тонки, что, вместо того чтобы выдаваться вперед, они западали внутрь; наконец, его широкие и сильно выдающиеся скулы — верный признак коварства, низкий лоб, выпуклый затылок, огромные, отнюдь не аристократические уши, заставили бы всякого физиономиста назвать почти отталкивающим характер этого человека, производившего на непосвященных немалое впечатление своим великолепным выездом, огромным бриллиантом, вдетым вместо запонки в манишку, и красной орденской лентой, тянувшейся от одной петлицы до другой.

Грум постучал в окно привратника и спросил:

— Здесь живет граф де Монте-Кристо?

— Да, его сиятельство живет здесь, — отвечал привратник, — но…

Он вопросительно взглянул на Али.

Али сделал отрицательный знак.

— Но?.. — спросил грум.

— Но его сиятельство не принимает, — отвечал привратник.

— В таком случае вот вам карточка моего господина, барона Данглара. Передайте ее графу де Монте-Кристо и скажите ему, что по дороге в Палату мой господин заезжал сюда, чтобы иметь честь его видеть.

— Я не имею права разговаривать с его сиятельством, — сказал привратник, — ваше поручение исполнит камердинер.

Грум вернулся к экипажу.

— Ну что? — спросил Данглар.

Мальчик, пристыженный полученным уроком, передал ответ привратника своему господину.

— Ого, — сказал тот, — видно, важная птица этот приезжий, которого величают сиятельством, раз с ним имеет право разговаривать только его камердинер; все равно, раз он аккредитован на мой банк, мне придется с ним встретиться, когда ему понадобятся деньги.

И Данглар откинулся в глубь кареты и так, чтобы было слышно через дорогу, крикнул кучеру:

— В Палату депутатов!

Сквозь жалюзи своего флигеля Монте-Кристо, вовремя предупрежденный, видел барона и успел разглядеть его в превосходный бинокль, причем проявил не меньше любопытства, чем сам Данглар, когда тот исследовал дом, сад и ливреи.

— Положительно, — сказал он с отвращением, ввинчивая обратно трубки бинокля в оправу из слоновой кости, — положительно, этот человек гнусен; как можно увидеть его и не распознать в нем с первого же взгляда змею по плоскому лбу, коршуна по выпуклому черепу и сарыча по острому клюву!

— Али! — крикнул он, потом ударил один раз по медному гонгу.

Вошел Али.

— Позови Бертуччо, — сказал Монте-Кристо.

В ту же минуту вошел Бертуччо.

— Ваше сиятельство спрашивали меня? — сказал он.

— Да, сударь, — отвечал граф. — Видели вы лошадей, которые только что стояли у моих ворот?

— Разумеется, ваше сиятельство, и нахожу их превосходными.

— Каким же образом, — спросил Монте-Кристо нахмурясь, — когда я потребовал, чтобы вы приобрели мне лучшую пару в Париже, в Париже нашлась еще пара, равная моей, и эти лошади не стоят в моей конюшне?

Видя сдвинутые брови графа и слыша его строгий голос, Али опустил голову.

— Ты тут ни при чем, мой добрый Али, — сказал по-арабски граф с такой лаской в голосе и в выражении лица, которой от него трудно было ожидать, — ты ведь ничего не понимаешь в английских лошадях.

Лицо Али снова прояснилось.

— Господин граф, — сказал Бертуччо, — лошади, о которых вы говорите, не продавались.

Монте-Кристо пожал плечами.

— Знайте, господин управляющий, нет ничего, что не продавалось бы, когда умеешь предложить нужную цену.

— Господин Данглар заплатил за них шестнадцать тысяч франков, ваше сиятельство.

— Так надо было предложить ему тридцать две тысячи: он банкир, а банкир никогда не упустит случая удвоить свой капитал.

— Господин граф говорит серьезно? — спросил Бертуччо.

Монте-Кристо посмотрел на управляющего взглядом человека, который удивлен, что ему осмеливаются задавать вопросы.

— Сегодня вечером, — сказал он, — мне надо отдать визит; я хочу, чтобы эти лошади были заложены в мою карету и в новой упряжи.

Бертуччо поклонился и отошел, у двери он остановился.

— В котором часу ваше сиятельство поедет с визитом? — спросил он.

— В пять часов, — ответил Монте-Кристо.

— Я позволю себе заметить, ваше сиятельство, что сейчас уже два часа, — нерешительно сказал управляющий.

— Знаю, — коротко ответил Монте-Кристо.

Потом он повернулся к Али:

— Проведи всех лошадей перед госпожой, пусть она выберет ту запряжку, которая ей больше понравится; узнай, желает ли она обедать вместе со мной: тогда пусть обед подадут у нее в комнатах. Ступай и пришли ко мне камердинера.

Едва Али успел уйти, как вошел камердинер.

— Господин Батистен, — сказал граф, — вы служите у меня уже год; этот срок я обычно назначаю для испытания своих слуг; вы мне подходите.

Батистен поклонился.

— Остается только узнать, подхожу ли я вам.

— О, господин граф!

— Дослушайте до конца, — продолжал граф. — Вы получаете полторы тысячи франков в год, то есть содержание хорошего, храброго офицера, каждый день рискующего своей жизнью, вы получаете стол, которому позавидовали бы многие начальники канцелярий — несчастные служаки, бесконечно больше обремененные работой, чем вы. Вы слуга, но вы сами имеете слуг, которые заботятся о вашем белье и одежде. Помимо полутора тысяч франков жалованья, вы, делая покупки для моего туалета, обкрадываете меня еще примерно на полторы тысячи франков в год.

— О, ваше сиятельство!

— Я не жалуюсь, Батистен, это скромно; однако я желал бы, чтобы этой суммы вы не превышали. Следовательно, вы нигде не найдете места лучше того, на которое вам посчастливилось попасть. Я никогда не бью своих слуг, никогда не браню их, никогда не сержусь, всегда прощаю ошибку и никогда не прощаю небрежности или забывчивости. Мои распоряжения кратки, но ясны и точны; мне приятнее повторить их два и даже три раза, чем видеть их непонятыми. Я достаточно богат, чтобы знать все, что меня интересует, а я очень любопытен, предупреждаю вас. Поэтому, если я когда-нибудь узнаю, что вы обо мне говорили, — все равно, хорошо или дурно, — обсуждали мои поступки, следили за моим поведением, вы в ту же минуту будете уволены. Я предупреждаю своих слуг только один раз; вы предупреждены, ступайте!

Батистен поклонился и сделал несколько шагов к двери.

— Кстати, — продолжал граф, — я забыл вам сказать, что ежегодно я кладу известную сумму на имя моих слуг. Те, кого я увольняю, естественно, теряют эти деньги в пользу остальных, которые получат их после моей смерти. Вы служите у меня уже год; начало вашего состояния положено; от вас зависит увеличить его.

Эта речь, произнесенная при Али, который оставался невозмутим, ибо ни слова не понимал по-французски, произвела на Батистена впечатление, понятное всякому, кто знаком с психологией французского слуги.

— Я постараюсь согласоваться во всем с желаниями вашего сиятельства, — сказал он. — Притом же я буду руководствоваться примером господина Али.

— Ни в коем случае, — ледяным тоном возразил граф. — У Али, при всех его достоинствах, много недостатков; не берите с него примера, ибо Али — исключение; жалованья он не получает; это не слуга, это мой раб, моя собака: если он нарушит свой долг, я его не прогоню, я его убью.

Батистен вытаращил глаза.

— Вы не верите? — спросил Монте-Кристо.

И он повторил Али то, что перед тем сказал по-французски Батистену.

Али выслушал его, улыбнулся, подошел к своему господину, стал на одно колено и почтительно поцеловал ему руку.

Этот наглядный урок окончательно ошеломил Батистена.

Граф сделал ему знак удалиться. Али последовал за своим господином. Они прошли в кабинет и долго там беседовали.

В пять часов граф три раза ударил по звонку. Одним звонком он вызывал Али, двумя Батистена, тремя Бертуччо.

Управляющий явился.

— Лошадей! — сказал Монте-Кристо.

— Лошади поданы, — отвечал Бертуччо. — Должен ли я сопровождать ваше сиятельство?

— Нет, только кучер, Батистен и Али.

Граф вышел на крыльцо и увидел свой экипаж, запряженный той самой парой, которой он любовался утром, когда на ней приезжал Данглар.

Проходя мимо лошадей, он окинул их взглядом.

— Они в самом деле великолепны, — сказал он, — вы хорошо сделали, что купили их; правда, это было сделано немного поздно.

— Ваше сиятельство, — сказал Бертуччо, — мне стоило большого труда добыть их, и они обошлись очень дорого.

Граф пожал плечами.

— Разве лошади стали хуже от этого?

— Если ваше сиятельство довольны, — сказал Бертуччо, — то все хорошо. Куда прикажете ехать?

— На улицу Шоссе д’Антен, к барону Данглару.

Разговор этот происходил на крыльце, Бертуччо уже шагнул вперед, собираясь спуститься. Граф помедлил.

— Да, вот что, Бертуччо, — добавил он. — Мне нужен участок на морском берегу, скажем, в Нормандии, между Гавром и Булонью. Я, как видите, не стесняю вас в выборе. Необходимо, чтобы на том участке, который вы приобретете, была маленькая гавань, бухточка или залив, где бы мог стоять мой корвет; его осадка всего пятнадцать футов. Судно должно быть готово выйти в море в любое время дня и ночи. Вы наведете справки у всех нотариусов относительно участка, отвечающего этим условиям; когда вы соберете сведения, вы отправитесь посмотреть и, если одобрите, купите на свое имя. Корвет, вероятно, уже на пути в Фекан?

— В тот самый вечер, когда мы покидали Марсель, я видел, как он вышел в море.

— А яхта?

— Яхте отдан приказ стоять в Мартиге.

— Хорошо! Вы время от времени будете сноситься с обоими капитанами, чтобы они не засыпали.

— А как с пароходом?

— Который стоит в Шалоне?

— Да.

— Те же распоряжения, что и относительно обоих парусников.

— Слушаю.

— Как только вы купите участок, позаботьтесь, чтобы на северной дороге и на южной были приготовлены подставы через каждые десять льё.

— Ваше сиятельство может на меня положиться.

Граф кивнул, сошел с крыльца, вскочил в карету, великолепные кони рванулись и остановились только у дома банкира.

Данглар председательствовал на заседании железнодорожной комиссии, когда ему доложили о визите графа Монте-Кристо. Впрочем, заседание уже подходило к концу.

При имени графа Данглар поднялся.

— Господа, — сказал он, обращаясь к своим коллегам, из которых иные были почтенные члены верхней или нижней палаты, — простите, что я принужден вас покинуть; но представьте, фирма "Томсон и Френч" в Риме направила ко мне некоего графа де Монте-Кристо, открыв ему неограниченный кредит. Такой нелепой шутки еще никогда не позволяли себе мои иностранные корреспонденты. Разумеется, меня обуяло любопытство, и сегодня утром я заезжал к этому самозваному графу. Будь он настоящим графом, вы сами понимаете, он не был бы так богат. Они не соизволили меня принять. Что вы на это скажете? Ведь только высочайшие особы или хорошенькие женщины обращаются с людьми так, как этот господин Монте-Кристо! Впрочем, дом его на Елисейских полях, как я узнал, в самом деле принадлежит ему и, кажется, очень недурен. Но неограниченный кредит, — продолжал Данглар, улыбаясь своей гнусной улыбкой, — сильно повышает требования того банкира, у которого он открыт. Так что мне не терпится посмотреть на этого господина. По-видимому, меня мистифицируют. Но они там не знают, с кем имеют дело; еще посмотрим, кто посмеется последним.

Произнеся эти слова с такой выразительностью, что даже ноздри его раздулись, господин барон покинул своих гостей и перешел в белую с золотом гостиную, славившуюся на Шоссе д’Антен. Туда-то он и приказал провести посетителя, чтобы сразу же поразить его.

Граф стоял, рассматривая копии с полотен Альбани и Фаторе, проданные банкиру за оригиналы, но и будучи только копиями, они никак не подходили к аляповатым золотым завитушкам, украшавшим потолок.

Услышав шаги Данглара, граф обернулся.

Данглар слегка кивнул и жестом пригласил графа сесть в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, затканным золотом. Граф сел.

— Я имею честь разговаривать с господином де Монте-Кристо?

— А я, — отвечал граф, — с господином бароном Дангларом, кавалером Почетного легиона, членом Палаты депутатов?

Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочитал на визитной карточке барона.

Данглар понял насмешку и закусил губу.

— Прошу извинить меня, — сказал он, — если я не назвал вас сразу тем титулом, под каким мне доложили о вас но, как вы знаете, мы живем при демократическом правительстве, и я являюсь представителем народных интересов.

— Так что, сохранив привычку называть себя бароном, — отвечал Монте-Кристо, — вы отвыкли именовать других графами.

— О, я и сам к этому равнодушен, — небрежно отвечал Данглар. — Мне дали титул барона и сделали кавалером Почетного легиона во внимание к некоторым моим заслугам, но…

— Но вы отказались от своих титулов, как некогда Монморанси и Лафайет? Пример, достойный подражания.

— Не совсем, конечно, — возразил смущенный Данглар, — вы понимаете, из-за слуг…

— Да, ваши слуги называют вас "ваша милость"; для журналистов вы — "господин", а для ваших избирателей — "гражданин". Эти оттенки очень в ходу при конституционном строе. Я прекрасно вас понимаю.

Данглар поджал губы; он убедился, что на этой почве Монте-Кристо сильнее, и решил вернуться в более привычную область.

— Граф, — сказал он с поклоном, — я получил уведомление от банкирского дома "Томсон и Френч".

— Очень приятно, барон. Разрешите мне титуловать вас так, как титулуют вас ваши слуги; это дурная привычка, усвоенная в странах, где еще существуют бароны именно потому, что там не делают новых. Итак, повторяю, мне это очень приятно, — это меня избавляет от необходимости представляться самому, что всегда довольно неудобно. Стало быть, вы получили уведомление?

— Да, — сказал Данглар, — но должен признаться, что я не вполне уяснил себе его смысл.

— Да что вы!

— И я даже имел честь заезжать к вам, чтобы попросить у вас некоторых разъяснений.

— Пожалуйста, я вас слушаю.

— Уведомление, — сказал Данглар, — кажется, при мне, — он пошарил в кармане, — да, вот оно; это уведомление открывает графу Монте-Кристо неограниченный кредит в моем банке.

— В чем же дело, барон? Что тут для вас неясно?

— Ничего; только слово "неограниченный"…

— Разве это неправильно выражено? Вы понимаете, это пишут англичане…

— Нет, нет, в отношении грамматики все правильно, но в отношении бухгалтерии дело не так просто.

— Разве банкирский дом "Томсон и Френч", по вашему мнению, не совсем надежен, барон? — спросил насколько мог наивнее Монте-Кристо. — Черт возьми, это было бы весьма неприятно, у меня там лежат кое-какие деньги.

— Нет, он вполне надежен, — отвечал Данглар почти насмешливо, — но самый смысл слова "неограниченный", в приложении к финансам, настолько туманен…

— Что не имеет границ, да? — сказал Монте-Кристо.

— Я именно это и хотел сказать. Все неясное возбуждает сомнения, а в сомнении, говорит мудрец, воздержись.

— Из чего следует, — продолжал Монте-Кристо, — что если банкирский дом "Томсон и Френч" поступает легкомысленно, то фирма Данглара не склонна следовать его примеру.

— То есть?

— Да очень просто; господа Томсон и Френч не связаны размером суммы; а для господина Данглара существует предел; он человек мудрый, как он только что сказал.

— Господин граф, — гордо отвечал банкир, — никто моей кассы еще не считал.

— В таком случае, — холодно возразил Монте-Кристо, — по-видимому, я буду первый, кому это предстоит сделать.

— Почему вы так думаете?

— Потому что разъяснения, которых вы от меня требуете, очень похожи на колебания.

Данглар поджал губы; уже второй раз этот человек побивал его, и теперь уже на такой почве, где он считал себя дома. Насмешливая учтивость посетителя была деланной и граничила с полной своей противоположностью, то есть с дерзостью.

Монте-Кристо, напротив, улыбался самым приветливым образом и по желанию принимал простодушный вид, дававший ему немалые преимущества.

— Словом, сударь, — сказал Данглар, помолчав, — я хотел бы, чтобы вы меня поняли, и прошу вас назначить ту сумму, которую вы желали бы от меня получить.

— Но, сударь, — сказал Монте-Кристо, решивший в этом споре не уступать ни пяди, — если я просил о неограниченном кредите, то это именно потому, что я не могу знать заранее, какие суммы мне могут понадобиться.

Банкиру показалось, что наступила минута его торжества; с высокомерной улыбкой он откинулся в кресле.

— Говорите смело, — сказал он, — вы сможете убедиться, что наличность фирмы Данглар, хоть и ограниченная, способна удовлетворить самые высокие требования, и если бы даже вы спросили миллион…

— Простите? — сказал Монте-Кристо.

— Я говорю, миллион, — повторил Данглар с глупейшим апломбом.

— А на что мне миллион? — сказал граф. — Боже милостивый! Если бы мне нужен был только миллион, то я из-за такого пустяка не стал бы и говорить о кредите. Миллион! Да у меня с собой всегда есть миллион в бумажнике или в дорожном несессере.

Монте-Кристо вынул из маленькой книжечки, где лежали его визитные карточки, две облигации казначейства на предъявителя, по пятьсот тысяч франков каждая.

Такого человека, как Данглар, надо было именно хватить обухом по голове, а не уколоть. Удар обухом возымел свое действие: банкир покачнулся и почувствовал головокружение, он уставился на Монте-Кристо бессмысленным взглядом, и зрачки его дико расширились.

— Послушайте, — сказал Монте-Кристо, — признайтесь, что вы просто не доверяете банкирскому дому "Томсон и Френч". Ну что же, я предвидел это, и хоть и мало смыслю в делах, но все же принял некоторые меры предосторожности; вот тут еще два таких же уведомления, как то, которое адресовано вам; одно от венского банкирского дома "Арштейн и Эсколес" к барону Ротшильду, а другое от лондонского банкирского дома "Беринг" к господину Лаффиту. Вам стоит только сказать слово, и я избавлю вас от всяких забот, обратившись в один из этих банков.

Это решило исход: Данглар был побежден. Он с заметным трепетом развернул венское и лондонское уведомления, брезгливо протянутые ему графом, и проверил подлинность подписей с тщательностью, которая могла бы показаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он не отнес ее за счет растерянности банкира.

— Да, эти три подписи стоят многих миллионов, — сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущество золота, олицетворенное в сидящем перед ним человеке. — Три неограниченных кредита! Простите, граф, но и перестав сомневаться, можно все-таки остаться изумленным.

— О, ваш банкирский дом ничем не удивишь, — сказал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо. — Так, значит, вы могли бы прислать мне некоторую сумму денег?

— Назовите ее, граф, я к вашим услугам.

— Ну что ж, — проговорил Монте-Кристо, — раз мы пришли к соглашению, — а ведь мы пришли к соглашению, так?

Данглар кивнул.

— И вы уже не сомневаетесь? — продолжал Монте-Кристо.

— Что вы, граф! — воскликнул банкир. — Я никогда и не сомневался.

— Нет, вы только хотели получить доказательства, не более. Итак, — повторил граф, — раз мы пришли к соглашению, раз у вас больше нет никаких сомнений, назначим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на первый год: скажем, шесть миллионов.

— Шесть миллионов? Отлично! — произнес, задыхаясь, Данглар.

— Если мне понадобится больше, — небрежно продолжал Монте-Кристо, — мы назначим больше, но я не намерен оставаться во Франции больше года и не думаю, чтобы за этот год я превысил эту цифру… ну, там видно будет… Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить мне завтра пятьсот тысяч франков, я буду дома до полудня, а, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю своему управляющему расписку.

— Деньги будут у вас завтра в десять часов утра, граф, — отвечал Данглар. — Как вы желаете, золотом, банковскими билетами или серебром?

— Пополам золотом и банковскими билетами, пожалуйста.

И граф поднялся.

— Должен вам сознаться, граф, — сказал Данглар, — я считал, что точно осведомлен о всех крупных состояниях Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень значительное, было мне совершенно неизвестно; оно недавнего происхождения?

— Нет, сударь, — возразил Монте-Кристо, — напротив того, оно происхождения очень старого; это было нечто вроде семейного клада, который запрещено было трогать, так что накопившиеся проценты утроили капитал; назначенный завещателем срок истек всего лишь несколько лет тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени; естественно, что вы ничего о нем не знаете; впрочем, скоро вы с ним познакомитесь ближе.

При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыбкой, что наводила такой ужас на Франца д’Эпине.

— С вашими вкусами и намерениями, сударь, — продолжал Данглар, — вы в нашей столице заведете такую роскошь, что затмите всех нас, жалких миллионеров; но так как вы, по-видимому, любитель искусств, — помнится, когда я вошел, вы рассматривали мои картины, — то все-таки разрешите показать вам мою галерею: всё старые картины знаменитых мастеров, с ручательством за подлинность; я не люблю новых.

— Вы совершенно правы, у них у всех один большой недостаток: они еще не успели сделаться старыми.

— Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена, Бартолони, Кановы — всё иностранных скульпторов. Как видите, я не поклонник французских мастеров.

— Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь они ваши соотечественники.

— Но все это мы отложим до того времени, когда познакомимся ближе; сегодня я удовольствуюсь тем, что представлю вас, если позволите, баронессе Данглар; простите мою поспешность, граф, но такой клиент, как вы, становится почти членом семейства.

Монте-Кристо поклонился в знак того, что принимает лестное предложение финансиста.

Данглар позвонил; вошел лакей в пышной ливрее.

— Баронесса у себя? — спросил Данглар.

— Да, господин барон.

— Она одна?

— Нет, у баронессы гости.

— Надеюсь, граф, не будет нескромностью, если я представлю вас в присутствии друзей? Вы не собираетесь сохранять инкогнито?

— Нет, барон, — сказал с улыбкой Монте-Кристо, — я не чувствую за собой права на это.

— А кто у баронессы? Господин Дебрэ? — спросил простодушно Данглар, что заставило внутренне улыбнуться Монте-Кристо, уже осведомленного о прозрачных тайнах семейной жизни Данглара.

— Да, господин барон.

Данглар кивнул. Потом обратился к Монте-Кристо.

— Господин Люсьен Дебрэ, — сказал он, — это наш старый друг, личный секретарь министра внутренних дел; что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглашалась на неравный брак, потому что она очень старинного рода: урожденная де Сервьё, а по первому браку — вдова маркиза де Наргонн.

— Я не имею чести быть знакомым с баронессой Данглар, но я уже встречался с господином Люсьеном Дебрэ.

— Вот как! — сказал Данглар. — Где же это?

— У господина де Морсер.

— Вы знакомы с виконтом?

— Мы встречались с ним в Риме во время карнавала.

— Ах да, — сказал Данглар, — я что-то слышал о каком-то необыкновенном приключении с разбойниками и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудесным образом спасся. Он как будто рассказывал об этом моей жене и дочери, когда вернулся из Италии…

— Баронесса просит вас пожаловать, — доложил лакей.

— Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу, — сказал с поклоном Данглар.

— Следую за вами, — ответил Монте-Кристо.

IX

СЕРАЯ В ЯБЛОКАХ ПАРА

Барон в сопровождении графа прошел длинный ряд комнат, отличавшихся тяжелой роскошью и пышной безвкусицей, и дошел до будуара госпожи Данглар, небольшой восьмиугольной комнаты, стены которой были обтянуты розовым атласом и задрапированы индийской кисеей. Здесь стояли старинные золоченые кресла, обитые старинной парчой; над дверьми были нарисованы пастушеские сцены в манера Буше; две прелестные пастели в форме медальона гармонировали с остальной обстановкой и придавали этой маленькой комнате, единственной во всем доме, некоторое своеобразие; правда, ей посчастливилось не попасть в общий план, выработанный Дангларом и его архитектором, одной из самых больших знаменитостей Империи, — ее убранством занималась сама баронесса и Люсьен Дебрэ. Поэтому Данглар, большой поклонник старины, как ее понимали во времена Директории, относился весьма пренебрежительно к этому кокетливому уголку, где его, впрочем, принимали только с тем условием, чтобы он оправдал свое присутствие, приведя кого-нибудь; так что на самом деле не Данглар представлял других, а наоборот, его принимали лучше или хуже, смотря по тому, насколько наружность гостя была приятна или неприятна баронессе.

Госпожа Данглар, красота которой еще заслуживала того, чтобы о ней говорили, хотя ей было уже тридцать шесть лет, сидела за роялем маркетри, маленьким чудом искусства, между тем как Люсьен Дебрэ у рабочего столика перелистывал альбом.

Еще до прихода графа Люсьен успел достаточно рассказать о нем баронессе. Читатели уже знают, какое сильное впечатление произвел Монте-Кристо за завтраком у Альбера на его гостей; и, несмотря на то, что Дебрэ трудно было чем-нибудь поразить, это впечатление у него еще не изгладилось, что и отразилось на сведениях, сообщенных им баронессе. Таким образом, любопытство госпожи Данглар, возбужденное прежними рассказами Морсера и новыми подробностями, услышанными от Люсьена, было доведено до крайности. И рояль и альбом были всего лишь светской уловкой, помогающей скрыть подлинное волнение. Вследствие всего этого баронесса встретила господина Данглара улыбкой, что было у нее не в обычае. Графу, в ответ на его поклон, был сделан церемонный, но вместе с тем грациозный реверанс.

Со своей стороны, Люсьен приветствовал графа как недавнего знакомого, а Данглара дружески.

— Баронесса, — сказал Данглар, — разрешите представить вам графа де Монте-Кристо, которого усиленно рекомендуют мне мои римские корреспонденты; я лично могу добавить только одно, но это сразу же сделает его кумиром всех наших прекрасных дам: он приехал в Париж с намерением пробыть здесь год и за это время истратить шесть миллионов; это сулит нам целую серию балов, обедов и ужинов; причем, надеюсь, граф не забудет и нас, так же как и мы его не забудем в случае какого-нибудь маленького торжества в нашем доме.

Хотя это представление и отдавало грубой лестью, но так редко случается встретить человека, приехавшего в Париж с целью истратить в один год княжеское состояние, что госпожа Данглар окинула графа взглядом, не лишенным некоторого интереса.

— И вы приехали, граф… — спросила она.

— Вчера утром, баронесса.

— И приехали, согласно вашей привычке, о которой я уже слышала, с того края света?

— На этот раз всего-навсего из Кадиса.

— Но вы приехали в самое плохое время года. Летом Париж отвратителен: нет ни балов, ни раутов, ни праздников. Итальянская опера уехала в Лондон, Французская опера кочует Бог знает где; а Французского театра, как вам известно, вообще больше нет. Для развлечения у нас остались только плохонькие скачки на Марсовом поле и в Сатори. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать в скачках?

— Я буду делать все, что принято в Париже, — сказал Монте-Кристо, — если мне посчастливится встретить кого-нибудь, кто преподаст мне необходимые знания о французских обычаях.

— Вы любите лошадей?

— Я провел часть жизни на Востоке, баронесса, а восточные народы ценят только две вещи на свете: благородство лошадей и женскую красоту.

— Вам следовало бы, любезности ради, назвать женщин первыми.

— Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выражал желание иметь наставника, который мог бы обучить меня французским обычаям.

В эту минуту вошла горничная баронессы Данглар и, подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько слов.

Госпожа Данглар побледнела.

— Не может быть! — сказала она.

— Это истинная правда, сударыня, — возразила горничная.

Госпожа Данглар обернулась к мужу.

— Неужели это правда?

— Что именно? — спросил видимо взволнованный Данглар.

— То, что мне сказала горничная…

— А что она вам сказала?

— Она говорит, что, когда мой кучер пошел закладывать моих лошадей, их в конюшне не оказалось; что это значит, позвольте вас спросить?

— Сударыня, — сказал Данглар, — выслушайте меня.

— Да, я вас слушаю, сударь, потому что мне любопытно узнать, что вы мне скажете; пусть эти господа рассудят нас, а я начну с того, что расскажу им все по порядку. Господа, — продолжала баронесса, — у барона Данглара в конюшне стоят десять лошадей; из этих десяти лошадей две принадлежат мне, дивные лошади, лучшая пара в Париже; да вы их знаете, Дебрэ, мои серые в яблоках. И вот в тот самый день, как госпожа де Вильфор просит меня предоставить ей мой выезд, когда я уже обещала ей его на завтра для прогулки в Булонском лесу, эта пара исчезает! Господину Данглару, очевидно, представился случай нажить на них несколько тысяч франков, и он их продал. Боже, что за отвратительные люди эти торгаши!

— Сударыня, — отвечал Данглар, — лошади были слишком резвы, ведь это были четырехлетки, и я вечно дрожал за вас.

— Вы отлично знаете, — сказала баронесса, — что у меня уже месяц служит лучший кучер Парижа, если только вы его не продали вместе с лошадьми.

— Мой друг, я вам найду такую же пару, даже еще лучше, если это возможно; но лошадей смирных, спокойных, которые не будут внушать мне такого страха, как эти.

Баронесса с глубоким презрением пожала плечами.

Данглар сделал вид, что не заметил этого жеста, задевающего его супружескую честь, и обратился к Монте-Кристо.

— Право, граф, я сожалею, что не познакомился с вами раньше, — сказал он, — ведь вы сейчас устраиваетесь?

— Конечно, — сказал граф.

— Я бы вам их предложил. Представьте себе, что я продал их за бесценок, но, как я уже сказал, я рад был избавиться от них: такие лошади годятся только для молодого человека.

— Я вам очень благодарен, — возразил граф, — я приобрел сегодня довольно сносную пару, и недорого. Да вот, посмотрите, господин Дебрэ, вы, кажется, любитель?

В то время как Дебрэ направился к окну, Данглар подошел к жене.

— Понимаете, — сказал он ей шепотом, — мне предложили за эту пару сумасшедшую цену. Не знаю, кто этот решившийся разориться безумец, который послал ко мне сегодня своего управляющего, но я нажил на ней шестнадцать тысяч франков; не сердитесь, я дам вам из них четыре тысячи и две тысячи Эжени.

Госпожа Данглар кинула на мужа уничтожающий взгляд.

— Господи Боже! — воскликнул Дебрэ.

— Что такое? — спросила баронесса.

— Нет, я не ошибаюсь, это ваша пара, ваша лошади запряжены в карету графа.

— Мои серые в яблоках! — воскликнула госпожа Данглар.

И она подбежала к окну.

— В самом деле это они, — сказала она.

Данглар разинул рот.

— Не может быть! — с деланным изумлением сказал Монте-Кристо.

— Невероятно! — пробормотал банкир.

Баронесса шепнула два слова Дебрэ, и тот подошел к Монте-Кристо.

— Баронесса просит вас сказать, сколько ее муж взял с вас за ее выезд?

— Право, не знаю, — сказал граф, — это мой управляющий сделал мне сюрприз, и… он, кажется, обошелся мне тысяч в тридцать.

Дебрэ пошел передать этот ответ баронессе.

Данглар был так бледен и расстроен, что граф сделал вид, что жалеет его.

— Вот видите, — сказал он ему, — до чего женщины неблагодарны: ваша предупредительность нисколько не тронула баронессу; неблагодарны — не то слово, следовало бы сказать — безрассудны. Но что поделаешь! Все, что опасно, привлекает; поверьте, любезный барон, проще всего — предоставить им поступать, как им вздумается; если они разобьют себе голову, им по крайней мере придется пенять только на себя.

Данглар ничего не ответил; он предчувствовал, что в недалеком будущем его ждет жестокая сцена: брови баронессы уже сдвинулись и, подобно челу Юпитера Громовержца, предвещали грозу. Дебрэ, чувствуя, что она надвигается, сослался на дела и ушел. Монте-Кристо, не желая повредить положению, которое он рассчитывал занять, решил не оставаться дольше, откланялся госпоже Данглар и удалился, предоставив барона гневу его жены.

"Отлично! — думал, уходя, Монте-Кристо. — Произошло именно то, чего я хотел; теперь в моей власти восстановить семейный мир и овладеть сразу сердцем мужа и сердцем жены. Какая удача! Однако, — прибавил он про себя, — я не был представлен мадемуазель Эжени Данглар, с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Ничего, — продолжал он со своей обычной улыбкой, — мы в Париже, и время терпит… Это от нас не уйдет!.."

С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой.

Два часа спустя госпожа Данглар получила от графа Монте-Кристо очаровательное письмо: не желая начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать красивую женщину, он умолял баронессу принять от него обратно лошадей.

Они были в той же упряжи, в какой она их видела днем, только в каждую из розеток, надетых им на уши, граф велел вставить по алмазу.

Данглар тоже получил письмо. Граф просил его позволить баронессе исполнить этот каприз миллионера и простить ему восточную манеру, с которой он возвращает лошадей.

Вечером Монте-Кристо уехал в Отей в сопровождении Али.

На следующий день, около трех часов дня, вызванный звонком, Али вошел в кабинет графа.

— Али, — сказал ему граф, — ты мне часто говорил, что ловко бросаешь лассо.

Али кивнул головой и горделиво выпрямился.

— Отлично!.. Так что при помощи лассо ты сумел бы остановить быка?

Али снова кивнул.

— И тигра?

Али кивнул.

— И льва?

Али сделал жест человека, кидающего лассо, и изобразил сдавленное рычание.

— Да, я понимаю, — сказал Монте-Кристо, — ты охотился на львов?

Али горделиво, кивнул.

— А сумеешь ты остановить пару взбесившихся лошадей?

Али улыбнулся.

— Так слушай, — сказал Монте-Кристо. — Скоро мимо нас промчится экипаж с двумя взбесившимися лошадьми, серыми в яблоках, теми самыми, которые у меня были вчера. Пусть тебя раздавят, но ты должен остановить экипаж у моих ворот.

Али вышел на улицу и провел у ворот черту поперек мостовой, потом вернулся в дом и показал черту графу, следившему за ним глазами.

Граф тихонько похлопал его по плечу; так он обычно выражал Али свою благодарность. После этого нубиец снова вышел из дому, уселся на угловой тумбе и закурил трубку, между тем как Монте-Кристо ушел к себе, не заботясь больше ни о чем.

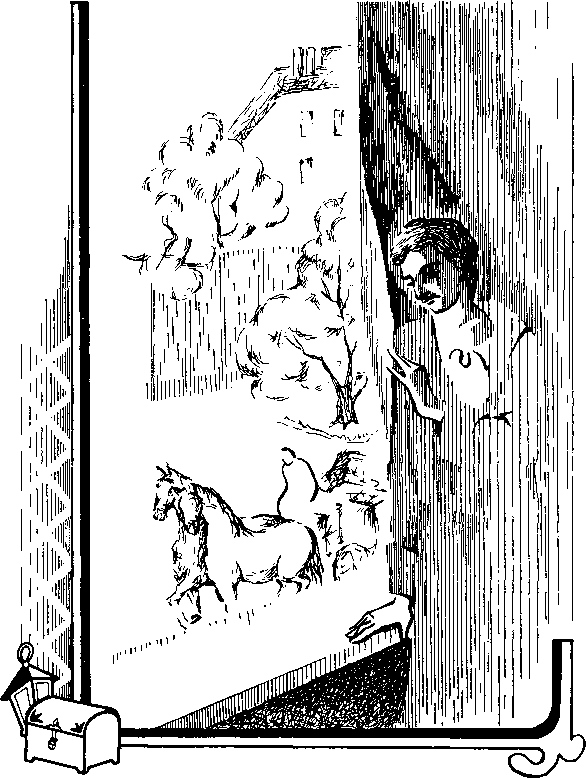

Однако к пяти часам, когда граф поджидал экипаж, в его поведении стали заметны легкие признаки нетерпения; он ходил взад и вперед по комнате, окна которой выходили на улицу, временами прислушиваясь и подходя к окну, из которого ему был виден Али, выпускавший клубы дыма с размеренностью, указывавшей, что нубиец всецело поглощен этим важным занятием.

Вдруг послышался отдаленный стук колес, он приближался с быстротой молнии; потом показалась коляска, кучер которой тщетно старался сдержать взмыленных лошадей, мчавшихся бешеным галопом.

В коляске сидели молодая женщина и ребенок лет семи; они тесно прижались друг к другу и от безмерного ужаса потеряли даже способность кричать; коляска трещала; наскочи колесо на камень или зацепись за дерево, она, несомненно, разбилась бы вдребезги. Она неслась посреди мостовой, и со всех сторон раздавались крики ужаса.

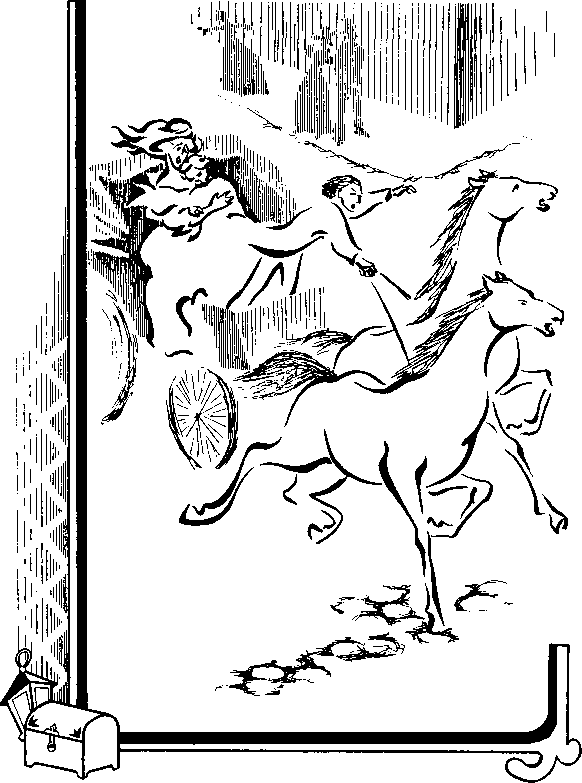

Тогда Али откладывает в сторону свой чубук, вынимает из кармана лассо, кидает его и тройным кольцом охватывает передние ноги левой лошади; она тащит его за собой еще несколько шагов, потом, опутанная лассо, падает, ломает дышло и мешает той лошади, что осталась на ногах, двинуться дальше. Кучер воспользовался этой задержкой и спрыгнул с козел; но Али уже зажал своими железными пальцами ноздри второй лошади, и она, заржав от боли, судорожно дергаясь, повалилась рядом с левой.

На все это потребовалось не больше времени, чем требуется пуле, чтобы попасть в цель.

Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы из дома, перед которым все это произошло, успел выскочить мужчина в сопровождении нескольких слуг. Он, едва кучер распахнул дверцу, вынес из коляски даму, которая одной рукой еще цеплялась за подушку, а другой прижимала к груди потерявшего сознание сына. Монте-Кристо понес обоих в гостиную и положил на диван.

— Вам больше нечего бояться, сударыня, — сказал он, — вы спасены.

Женщина пришла в себя и вместо ответа указала ему глазами на сына; взгляд ее умолял красноречивее всяких слов.

В самом деле, ребенок все еще был в обмороке.

— Понимаю, сударыня, — сказал граф, осматривая ребенка, — но не беспокойтесь, с ним ничего не случилось, это просто от страха.

— Ради Бога! — воскликнула мать, — может быть, вы только успокаиваете меня? Смотрите, как он бледен! Мальчик мой! Эдуар! Откликнись! Скорее пошлите за доктором. Я все отдам, чтобы спасти моего сына!

Монте-Кристо сделал рукою знак, пытаясь ее успокоить, затем открыл какой-то ящичек, достал инкрустированный золотом флакон из богемского хрусталя, наполненный красной, как кровь, жидкостью, и дал упасть одной капле на губы ребенка.

Мальчик, все еще бледный, тотчас же открыл глаза.

Видя это, мать чуть не обезумела от радости.

— Да где же я? — воскликнула она. — И кому я обязана этим счастьем после такого ужаса?

— Вы находитесь в доме человека, который счастлив, что мог избавить вас от горя, — ответил Монте-Кристо.

— О, проклятое любопытство! — сказала дама. — Весь Париж говорил о великолепных лошадях госпожи Данглар, и я была так безумна, что захотела покататься на них.

— Как? — воскликнул граф с виртуозно разыгранным изумлением. — Разве это лошади баронессы?

— Да, сударь; вы знакомы с ней?

— С госпожой Данглар?.. Я имею честь быть с ней знакомым, и я вдвойне рад, что вы избежали опасности, которой подвергались из-за этих лошадей, потому что вы могли бы винить в несчастье меня; этих лошадей я вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня.

— Так, значит, вы граф Монте-Кристо, о котором так много говорила Эрмина?

— Да, сударыня, — ответил граф.

— А меня зовут Элоиза де Вильфор.

Граф поклонился с видом человека, которому называют совершенно незнакомое имя.

— Как благодарен вам будет господин де Вильфор! — продолжала Элоиза. — Ведь вы спасли нам обоим жизнь; вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый слуга, мы бы оба погибли.

— Сударыня, мне страшно подумать, какой опасности вы подвергались.

— Но я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить достойным образом самоотверженность этого человека?

— Нет, прошу вас, — отвечал Монте-Кристо, — не портите мне Али ни похвалами, ни наградами; я не хочу приучать его к этому. Али — мой раб; спасая вам жизнь, он тем самым служит мне, а служить мне — его долг.

— Но он рисковал жизнью! — возразила госпожа де Вильфор, подавленная таким повелительным тоном.

— Эту жизнь я ему спас, — отвечал Монте-Кристо, — следовательно, она принадлежит мне.

Госпожа де Вильфор замолчала; быть может, она задумалась о том, почему этот человек с первого же взгляда производил такое сильное впечатление на окружающих.

Тем временем граф рассматривал ребенка, которого мать покрывала поцелуями. Он был маленький и хрупкий, с белой кожей, какая бывает у рыжеволосых детей; а между тем его выпуклый лоб закрывали густые черные волосы, не поддающиеся завивке, и, обрамляя его лицо, спускались до плеч, оттеняя живость взгляда, в котором светились затаенное лукавство и капризность; у него был большой рот с тонкими губами, которые только слегка порозовели. Этому восьмилетнему ребенку можно было по выражению его лица дать по крайней мере двенадцать лет. Едва придя в себя, он резким движением вырвался из объятий матери и побежал открыть ящичек, из которого граф достал эликсир; затем, ни у кого не спросясь, как ребенок, привыкший исполнять все свои прихоти, он начал откупоривать флаконы.

— Не трогай этого, дружок, — поспешно сказал граф, — некоторые из этих жидкостей опасно не только пить, но даже и нюхать.

Госпожа де Вильфор побледнела и отвела руку сына, притянув его к себе; успокоившись, она все же кинула на ящичек быстрый, но выразительный взгляд, на лету перехваченный графом.

В эту минуту вошел Али.

Госпожа де Вильфор ласково взглянула на него и еще крепче прижала к себе ребенка.

— Эдуар, — сказала она, — посмотри на этого достойного слугу; он очень храбрый, он рисковал своей жизнью, чтобы остановить наших взбесившихся лошадей и готовую разбиться коляску. Поблагодари его: если бы не он, нас обоих, вероятно, сейчас уже не было бы в живых.

Мальчик надул губы и презрительно отвернулся.

— Какой урод! — сказал он.

Граф улыбнулся, как будто ребенок поступил именно так, как он того ожидал; госпожа де Вильфор пожурила сына, но так мягко, что это вряд ли пришлось бы по вкусу Жан Жаку Руссо, если бы маленького Эдуара звали Эмилем.

— Видишь, — сказал граф по-арабски Али, — эта дама просит сына поблагодарить тебя за то, что ты спас им жизнь, а ребенок говорит, что ты слишком уродлив.

Али повернул свое умное лицо и посмотрел на ребенка, не меняя выражения, но по дрожанию его ноздрей Монте-Кристо понял, что араб обижен до глубины души.

— Граф, — сказала госпожа де Вильфор, вставая и собираясь идти, — вы всегда живете в этом доме?

— Нет, сударыня, — отвечал граф, — сюда я наезжаю только по временам; я живу на Елисейских полях, номер тридцать. Но я вижу, что вы совершенно оправились и собираетесь идти. Я уже распорядился, чтобы этих самых лошадей запрягли в мою карету, и Али, этот урод, — сказал он, улыбаясь мальчику, — отвезет вас домой, а ваш кучер останется здесь, чтобы присмотреть за починкой коляски. Как только это будет сделано, одна из моих запряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар.

— Но я ни за что не решусь ехать на этих лошадях, — сказала госпожа де Вильфор.

— Вы увидите, сударыня, — отвечал Монте-Крис-то, — что в руках Али они станут кроткими как овечки.

Между тем Али подошел к лошадям, которых с большим трудом подняли на ноги. В руках он держал маленькую губку, пропитанную ароматическим уксусом; он потер ею ноздри и виски покрытых пеной и потом лошадей; они тотчас же стали громко фыркать и несколько секунд дрожали всем телом.

Потом, на глазах у собравшейся перед домом густой толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слухами о случившемся, Али велел впрячь лошадей в карету графа, взял в руки вожжи и взобрался на козлы. К великому изумлению всех, кто видел, как эти лошади только что неслись вихрем, ему пришлось усиленно стегать их кнутом, чтобы заставить тронуться с места, и то от этих хваленых серых, совершенно остолбеневших, окаменевших, помертвелых лошадей ему удалось добиться только самой неуверенной и вялой рыси; госпоже де Вильфор потребовалось около двух часов, чтобы добраться до предместья Сент-Оноре, где она жила.

Как только она вернулась домой и первое волнение в семье утихло, она написала господе Данглар следующее письмо:

"Дорогая Эрмина!

Меня и моего сына только что чудесным образом спас от смерти тот самый граф де Монте-Кристо, о котором мы столько говорили вчера вечером и которого я никак не ожидала встретить сегодня. Вчера Вы говорили мне о нем с восхищением, над которым я смеялась со всем доступным мне остроумием, но сегодня я нахожу, что Ваше восхищение еще слишком мало для оценки человека, внушившего его Вам. В Ранелаге Ваши лошади понесли, и мы с бедняжкой Эдуаром, несомненно, разбились бы там насмерть о первое встречное дерево или первую тумбу, если бы вдруг какой-то араб, негр, нубиец — словом, какой-то чернокожий, слуга графа, кажется по его приказу, не остановил мчавшихся лошадей, рискуя собственной жизнью; и поистине, чудо, что он уцелел. Тут подоспел граф, отнес нас к себе и вернул моего Эдуара к жизни. Домой нас доставили в собственной карете графа; Вашу коляску вернут вам завтра. Ваши лошади очень ослабели после этого несчастного случая, они точно одурели; можно подумать, будто они не могут себе простить, что дали человеку усмирить их. Граф поручил мне передать Вам, что если они проведут спокойно два дня в конюшне, питаясь только ячменем, то они снова будут в таком же цветущем, то есть устрашающем состоянии, как вчера.

До свидания! Я не благодарю Вас за прогулку; но все-таки с моей стороны было бы неблагодарностью сердиться на Вас за капризы Вашей пары, потому что такому капризу я обязана знакомством с графом де Монте-Кристо, а этот знатный иностранец представляется мне, даже если забыть о его миллионах, столь любопытной загадкой, что я постараюсь разгадать ее, даже если бы мне для этого пришлось снова прокатиться по Булонскому лесу на Ваших лошадях.

Эдуар перенес все случившееся с поразительным мужеством. Он, правда, потерял сознание, но до этого ни разу не вскрикнул, а после не пролил ни слезинки. Вы мне снова скажете, что меня ослепляет материнская любовь, но в этом хрупком и нежном теле живет железный дух.

Наша милочка Валентина шлет сердечный привет Вашей милой Эжени, а я от всего сердца целую Вас.

Элоиза де Вильфор.

Р. S. Дайте мне возможность каким-нибудь образом встретиться у Вас с этим графом де Монте-Кристо, я непременно хочу его снова увидеть. Между прочим, мне удалось убедить господина де Вильфора отдать ему визит; я надеюсь, что он сделает это".

Вечером происшествие в Отее было у всех на устах; Альбер рассказывал о нем своей матери, Шато-Рено— в Жокей-клубе, Дебрэ — в салоне министра; даже Бошан оказал графу внимание, посвятив ему в своей газете двадцать строчек в отделе происшествий, что сделало благородного чужестранца героем в глазах всех женщин высшего света. Очень многие оставляли свои карточки у госпожи де Вильфор, чтобы иметь возможность при случае повторить свой визит и услышать из ее уст подлинный рассказ об этом необычайном событии.

Что касается господина де Вильфора, то, как писала Элоиза, он надел черный фрак, белые перчатки, нарядил лакеев в самые лучшие ливреи и, сев в свой парадный экипаж, в тот же вечер отправился в дом № 30 на Елисейских полях.

X

ИДЕОЛОГИЯ

Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в парижском свете, он по достоинству оценил бы поступок господина де Вильфора.

Хорошо принятый при дворе — безразлично, был ли на троне король из старшей линии или из младшей, был ли первый министр доктринером, либералом или консерватором, — почитаемый всеми за человека искусного, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпевшими политических неудач, ненавидимый многими, но горячо защищаемый некоторыми, хоть и не любимый никем, — Вильфор занимал высокое положение в судебном ведомстве и держался на этой высоте, как какой-нибудь Арлэ или Моле. Его салон, хоть и оживленный присутствием молодой жены и восемнадцатилетней дочери от первого брака, был одним из тех строгих парижских салонов, где царят культ традиций и религия этикета. Холодная учтивость, абсолютная верность принципам правительства, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая ненависть ко всяким философствованиям — вот что составляло видимую сущность частной и общественной жизни господина де Вильфора.

Вильфор был не только судебным деятелем, но почти дипломатом. Его отношения к прежнему двору, о которых он всегда упоминал почтительно и с достоинством, заставляли и нынешний относиться к нему с уважением, и он столько знал, что с ним не только всегда считались, но даже иногда прибегали к его советам. Может быть, все было бы иначе, если бы нашлась возможность избавиться от Вильфора; но он, подобно непокорным своему сюзерену феодальным властителям, заперся в неприступной крепости. Этой крепостью было его положение королевского прокурора, преимуществами которого он отлично умел пользоваться и с которым он расстался бы лишь для депутатского кресла, что позволило бы ему сменить нейтралитет на оппозицию.

Обычно Вильфор мало кому делал или отдавал визиты. Это делала за него его жена; в свете уже привыкли к этому и приписывали многочисленным и важным занятиям судьи то, что в действительности делалось из расчетливого высокомерия, из подчеркнутого аристократизма, применительно к аксиоме: "Показывай, что уважаешь себя, и тебя будут уважать"; эта аксиома куда более полезна в нашем мире, чем греческое: "Познай самого себя", ныне замененное гораздо менее трудным и более выгодным искусством познавать других.

Для своих друзей Вильфор был могущественным покровителем, для недругов — тайным, но непримиримым противником; для равнодушных — скорее изваянием, изображающим закон, чем живым человеком; высокомерный вид, бесстрастное лицо, бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий и испытующий взор — таков был этот человек, чей пьедестал сначала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагроможденные друг на друга революции.

Вильфор пользовался репутацией наименее любопытного и наименее общительного человека во Франции; он ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть часа, то есть на сорок пять минут меньше, чем король на придворных балах; его никогда не видели ни в театрах, ни в концертах — словом, ни в одном общественном месте; изредка он играл партию в вист, и в этом случае ему старались подобрать достойных партнеров: какого-нибудь посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь президента или, наконец, вдовствующую герцогиню.

Вот каков был человек, экипаж которого остановился у дверей дома графа Монте-Кристо.

Камердинер доложил о господине де Вильфоре в ту минуту, когда граф, наклонившись над большим столом, изучал на карте путь из Санкт-Петербурга в Китай.

Королевский прокурор вошел в комнату тем же степенным, размеренным шагом, каким входил в залу суда; это был тот же человек, или, вернее, почти тот же самый человек, которого мы некогда знали в Марселе как помощника прокурора. Природа, всегда последовательная, ничего не изменила и для него в своем течении. Из тонкого он стал тощим, из бледного — желтым; его глубоко сидящие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе, сливаясь с глазными впадинами, казались частью его лица; за исключением белого галстука, весь его костюм был черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва заметная красная ленточка в петлице, напоминавшая нанесенный кистью кровяной мазок.

Как ни владел собою Монте-Кристо, все же, отвечая на поклон, он с явным любопытством взглянул на прокурора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по привычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чудесами светской жизни, был более склонен смотреть на благородного чужестранца — так уже прозвали Монте-Кристо — как на авантюриста, избравшего новую арену деятельности, или как на сбежавшего преступника, чем как на князя папского престола или султана из "Тысячи и одной ночи".

— Сударь, — сказал Вильфор тем визгливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих ораторских выступлениях и от которого они не могут или не хотят отрешиться и в разговорной речи, — сударь, исключительная услуга, оказанная вами вчера моей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении вас долг, который я и явился исполнить. Позвольте выразить вам мою признательность.

И при этих словах суровый взгляд Вильфора был полон всегдашнего высокомерия. Он произнес их обычным своим тоном главного прокурора, с той затверделостью шеи и плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что он живая статуя закона.

— Сударь, — отвечал с такой же ледяной холодностью граф, — я счастлив, что мог сохранить матери ее ребенка, потому что материнская любовь, как говорят, самое святое из чувств; и это счастье, выпавшее на мою долю, избавляло вас от необходимости выполнять то, что вы называете долгом и что для меня является честью, которую я, разумеется, очень дорожу, так как знаю, что господин де Вильфор редко кого ею удостаивает, но которая, сколь высоко я ее ни ставлю, менее ценна в моих глазах, чем внутреннее удовлетворение.

Вильфор, изумленный этим неожиданным для него выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню нанесенный ему удар, и около его губ появилась презрительная складка, указывающая, что он никогда и не причислял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям. Он окинул взглядом комнату, пытаясь найти другую тему, чтобы возобновить разговор, казалось, безнадежно погибший. Он увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту, когда он вошел, и заметил:

— Вы интересуетесь географией? Это обширная область, особенно для вас, который, как уверяют, посетил столько стран, сколько их изображено в этом атласе.

— Да, — отвечал граф, — я задался целью произвести на человечестве в целом то, что вы ежедневно проделываете на исключениях, — то есть психологическое исследование. Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому. Алгебраическая аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвестное, а не из неизвестного известное… Но садитесь же, прошу вас.

И Монте-Кристо жестом указал королевскому прокурору на кресло, которое тот был вынужден собственноручно придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, на которое опирался коленом, когда вошел Вильфор; таким образом, граф теперь сидел вполоборота к своему гостю, спиною к окну и облокотясь на географическую карту, о которой шла речь. Разговор принимал характер, совершенно аналогичный той беседе, которая велась у Морсера и у Данглара; разница была лишь в обстановке.

— Да вы философствуете, — начал Вильфор после паузы, во время которой он собирался с силами, как атлет, встретивший опасного противника. — Честное слово, если бы мне, как вам, нечего было делать, я выбрал бы себе менее унылое занятие.

— Вы правы, сударь, — ответил Монте-Кристо, — когда при солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она выглядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили сказать, что мне нечего делать? А скажите, кстати, вы-то сами, по-вашему, что-нибудь делаете? Проще говоря, считаете ли вы, что то, что вы делаете, достойно называться делом?

Изумление Вильфора удвоилось при этом новом резком выпаде странного противника; давно уже прокурор не слышал такого смелого парадокса, — вернее, он слышал его в первый раз.

Королевский прокурор решил ответить.

— Вы иностранец, — сказал он, — и вы, кажется, сами говорили, что часть вашей жизни протекла на Востоке; вы, следовательно, не можете знать, насколько человеческое правосудие, стремительное в варварских странах, действует у нас осторожно и методически.

— Как же, как же: это pede claudo древних. Я все это знаю, потому что в каждой стране я больше всего интересовался именно правосудием и сравнивал уголовное судопроизводство каждой нации с естественным правосудием; и я должен сказать, что закон первобытных народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее Богу.

— Если бы этот закон был введен, — сказал королевский прокурор, — он бы весьма упростил наши кодексы, и в этом случае нашим судьям, как вы сказали, действительно нечего было бы делать.

— К этому, может быть, мы еще придем, — отвечал Монте-Кристо. — Вы ведь знаете, что людские изобретения от сложного переходят к простому, а простое всегда совершенно.

— Но пока, — сказал прокурор, — существуют наши законы с их противоречивыми статьями, почерпнутыми из галльских обычаев, из римского права, из франкских традиций; и вы должны согласиться, что знание всех этих законов приобретается не так легко и требуется долгий труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умственные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее.

— Я того же мнения, сударь, но все, что вы знаете о французских законах, я знаю о законах всех наций: законы английские, турецкие, японские, индийские мне так же хорошо известны, как и французские, поэтому я был прав, говоря, что, по сравнению с тем, что я проделал (как известно, все на свете относительно), вы мало что делаете, и по сравнению с тем, что я изучил, вы знаете мало, вам еще многому надо поучиться.

— Но для чего вы изучали все это? — спросил удивленный Вильфор.

Монте-Кристо улыбнулся.

— Знаете, — сказал он, — я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения, материальной и обыденной, начинающейся и кончающейся человеком, то есть с самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной для человеческого разума.

— Что вы хотите этим сказать? — возразил, все более изумляясь, Вильфор. — Я вас… не совсем понимаю.

— Я хочу сказать, что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение; вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых Бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности, — эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами. Товия принял ангела, явившегося возвратить ему зрение, за обыкновенного юношу. Народы считали Аттилу, явившегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узнанными; одному пришлось сказать: "Я ангел Господень", а другому: "Я Божий молот" — чтобы их божественная сущность открылась.

— И вы, — сказал Вильфор, удивленный, думая, что он говорит с фанатиком или безумцем, — вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили?

— А почему бы нет? — холодно спросил Монте-Кристо.

— Прошу извинить меня, — возразил сбитый с толку Вильфор, — но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизацией, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний — так по крайней мере уверяют: вы видите, я ни о чем не спрашиваю, а только повторяю молву, — так вот, у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах.

— Скажите, — отвечал граф, — неужели вы достигли занимаемого вами высокого положения, ни разу не подумав и не увидев, что возможны исключения; и неужели вы своим взором, которому следовало бы быть таким верным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую сущность человека, на которого он упал? Разве судья не должен быть не только лучшим исполнителем закона, не только самым хитроумным истолкователем темных статей, но стальным зондом, исследующим людские сердца, пробным камнем для того золота, из которого сделана всякая душа, с большей или меньшей примесью лигатуры?

— Вы, право, ставите меня в тупик, — сказал Вильфор, — я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, как вы.

— Это потому, что вы никогда не выходили из круга обычных жизненных условий и никогда не осмеливались вознестись в высшие сферы, которые Бог населил невидимыми и исключительными созданьями.

— И вы допускаете, что эти сферы существуют, что исключительные и невидимые созданья окружают нас?

— А почему бы нет? Разве вы видите воздух, которым дышите и без которого не могли бы существовать?

— Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы говорите?

— Нет, вы их видите, когда Богу угодно, чтобы они материализовались, вы их касаетесь, сталкиваетесь с ними, разговариваете с ними, и они вам отвечают.

— Признаюсь, — сказал, улыбаясь, Вильфор, — я очень бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких созданий столкнется со мной.

— Ваше желание исполнилось: вас уже предупредили, и я еще раз предупреждаю вас.

— Так что, вы сами…

— Да, я одно из этих исключительных созданий, и думаю, что до сих пор ни один человек в мире не был в таком положении, как я. Державы царей ограничены — либо горами, либо реками, либо чуждыми нравами и обычаями, либо иноязычьем. Мое же царство необъятно, как мир, ибо я ни итальянец, ни француз, ни индиец, ни американец, ни испанец — я космополит. Ни одно государство не может считать себя моей родиной, и только Богу известно, в какой стране я умру. Я принимаю все обычаи, я говорю на всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли, потому что я говорю по-французски так же свободно и так же чисто, как вы? А вот Али, мой нубиец, принимает меня за араба, Бертуччо, мой управляющий, — за уроженца Рима, Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одного правительства, ни одного человека не считаю своим братом, — и потому ни одно из тех сомнений, которые связывают могущественных, и ни одно из тех препятствий, которые останавливают слабых, меня не останавливает и не связывает. У меня только два противника, я не скажу — победителя, потому что своей настойчивостью я покоряю их, — это время и расстояние. Третий, и самый страшный, — это мое положение смертного. Смерть одна может остановить меня на своем пути, и раньше чем я достигну намеченной цели; все остальное я рассчитал. То, что люди называют превратностями судьбы, — разорение, перемены, случайности — все это я предвидел; некоторые из них могут задеть меня, но ни одно не может меня свалить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что теперь; вот почему я говорю вам такие вещи, которые вы никогда не слышали даже из королевских уст, потому что короли в вас нуждаются, а остальные люди боятся вас. Ведь кто не говорит себе в нашем так смешно устроенном обществе: "Может быть, и мне когда-нибудь придется иметь дело с королевским прокурором!"

— А разве к вам самому это не относится? Ведь раз вы живете во Франции, вы, естественно, подчинены французским законам.

— Я это знаю, — отвечал Монте-Кристо. — Но когда я собираюсь в какую-нибудь страну, я начинаю с того, что известными мне путями стараюсь изучить всех тех людей, которые могут быть мне чем-нибудь полезны или опасны, и в конце концов я знаю их так же хорошо, а может быть, даже и лучше, чем они сами себя знают. Это приводит к тому, что какой бы то ни было королевский прокурор, с которым мне придется иметь дело, несомненно, окажется в более затруднительном положении, чем я.

— Вы хотите сказать, — возразил с некоторым колебанием Вильфор, — что так как человеческая природа слаба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни… ошибки?

— Ошибки… или преступления, — небрежно отвечал Монте-Кристо.

— И вы единственный из всех людей, которых вы, по вашим же словам, не признаете братьями, — продолжал слегка изменившимся голосом Вильфор, — вы единственный совершенны?

— Не то чтобы совершенен, — отвечал граф, — непроницаем, только и всего. Но прекратим этот разговор, если он вам не по душе; мне не более угрожает ваше правосудие, чем вам моя прозорливость.

— Нет, нет, — с живостью сказал Вильфор, явно опасавшийся, что графу покажется, будто он желает оставить эту тему, — зачем же! Вашей блестящей и почти вдохновенной беседой вы вознесли меня над обычным уровнем; мы уже не разговариваем — мы рассуждаем. А богословы с сорбоннской кафедры или философы в своих спорах, вы сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины; предположим, что мы занимаемся социальным богословием или богословской философией; и я вам скажу следующую истину, какой бы горькой она ни была: "Брат мой, вас обуяла гордыня; вы превыше других, но превыше вас Бог".

— Превыше всех, — проговорил Монте-Кристо с таким чувством, что Вильфор невольно вздрогнул, — моя гордость перед людьми, этими гремучими змеями, всегда готовыми подняться против того, кто выше их и кто не попирает их ногами. Но я повергаю свою гордость перед Богом, который вывел меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь.

— В таком случае, граф, я восхищаюсь вами, — сказал Вильфор, впервые в продолжение этого странного разговора назвав своего собеседника этим титулом. — Да, если вы в самом деле обладаете силой, если вы высшее существо, если вы святой или непроницаемый человек, — вы правы; это, в сущности, почти одно и то же, — тогда ваша гордость понятна: на этом зиждется власть. Однако есть же что-нибудь, чего вы домогаетесь?

— Да, было.

— Что именно?

— И я так же, как это случается раз в жизни со всяким человеком, был вознесен сатаною на самую высокую гору 18—228 мира; оттуда он показал мне на мир и, как некогда Христу, сказал: "Скажи мне, сын человеческий, чего ты просишь, чтобы поклониться мне?" Тогда я впал в долгое раздумье, потому что уже долгое время душу мою снедала страшная мечта. Потом я ответил ему: "Послушай, я всегда слышал о Провидении, а между тем я никогда не видел ни его, ни чего-либо похожего на него, и стал думать, что его не существует; я хочу стать Провидением, потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее, чем награждать и карать". Но сатана склонил голову и вздохнул. "Ты ошибаешься, — сказал он, — Провидение существует, только ты не видишь его, ибо, дитя Господне, оно так же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям; все, что я могу сделать для тебя, — это обратить тебя в одно из орудий Провидения". Наш договор был заключен; быть может, я погубил свою душу. Но все равно, — продолжал Монте-Кристо, — если бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его снова.

Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконечного изумления.

— Граф, — спросил он, — у вас есть родные?

— Нет, я один на свете.

— Тем хуже!

— Почему? — спросил Монте-Кристо.

— Потому что вам, может быть, пришлось бы стать свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость. Вы говорите, что вас страшит только смерть?

— Я не говорю, что она меня страшит, я говорю, что только она может мне помешать.

— А старость?

— Моя миссия будет закончена до того, как наступит моя старость.

— А сумасшествие?

— Я уже был на пороге безумия, а вы знаете правило: non bis in idem; это правило уголовного права и, следовательно, относится к вашей компетенции.

— Страшны не только смерть, старость или безумие, — сказал Вильфор, — существует, например, апоплексия— это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает, и, однако, после него все кончено. Это все еще вы и уже не вы; вы, который, словно Ариэль, был почти ангелом, становитесь недвижной массой, которая, подобно Калибану, уже почти животное; на человеческом языке это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту беседу, если у вас явится желание встретиться с противником, способным вас понять и жаждущим вас опровергнуть, и я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вильфора, одного из самых ярых якобинцев времен первой революции, сочетание самой блестящей отваги с самым крепким телосложением; этот человек если и не видел, подобно вам, все государства мира, то участвовал в ниспровержении одного из самых могущественных; он, как и вы, считал себя одним из посланцев если не Бога, то Верховного Существа, если не Провидения, то судьбы; и что же — разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил все это, и не в день, не в час, а в одну секунду. Еще накануне Нуартье, якобинец, сенатор, карбонарий, которому нипочем ни гильотина, ни пушка, ни кинжал, Нуартье, играющий революциями, Нуартье, для которого Франция была лишь огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть и пешки, и ладьи, и кони, и королева, лишь бы королю был сделан мат, — этот грозный Нуартье на следующий день обратился в "несчастного Нуартье", неподвижного старца, попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей внучки Валентины, в немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения.

— К сожалению, — сказал Монте-Кристо, — в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума; я немного врач, и я так же, как и мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой; но, подобно Провидению, она осталась невидимой для моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало. Сотни авторов вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или Галлом приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и вы; но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью.

— Это, несомненно, так бы и было, если бы Господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей: Валентина, моя дочь от первого брака с мадемуазель Рене де Сен-Меран, и Эдуар, мой сын, которого вы спасли от смерти.

— Какой же вы делаете вывод из этого возмещения? — спросил Монте-Кристо.

— Тот вывод, — отвечал Вильфор, — что мой отец, обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок, которые ускользают от людского правосудия, но не уходят от Божьего суда!.. И что Бог, желая покарать только одного человека, поразил лишь его одного.

Монте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине сердца такое рычание, что если бы Вильфор мог его слышать, он бежал бы без оглядки.

— До свидания, сударь, — продолжал королевский прокурор, уже несколько времени перед тем вставший с кресла и разговаривающий стоя, — я покидаю вас с чувством глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам приятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому что я, во всяком случае, незаурядный человек. К тому же в госпоже де Вильфор вы приобрели друга на всю жизнь.

Граф поклонился и проводил Вильфора только до двери кабинета; королевский прокурор спустился к своей карете, предшествуемый двумя лакеями, которые по его знаку поспешили распахнуть дверцу.

Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте-Кристо с усилием перевел дыхание и улыбнулся.

— Нет, — сказал он, — нет, довольно яда, и, раз мое сердце им переполнено, поищем противоядия.

Он ударил один раз в гулкий гонг.

— Я буду у госпожи, — сказал он вошедшему Али, — и через полчаса пусть подадут карету.

Назад: V ДОМ В ОТЕЕ

Дальше: XI ГАЙДЕ