Книга: Дюма. Том 05. Графиня де Монсоро

Назад: XXVI О ТОМ, КАК БРАТ ГОРАНФЛО ПРОСНУЛСЯ И КАКОЙ ПРИЕМ БЫЛ ОКАЗАН ЕМУ В МОНАСТЫРЕ

Дальше: XXXVI О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ БОЛЬШОЙ КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ

XXXI

О ТОМ, КАК МОНАХ ИСПОВЕДОВАЛ АДВОКАТА И КАК АДВОКАТ ИСПОВЕДОВАЛ МОНАХА

Наконец наступил день, который должен был освободить гостиницу от докучного постояльца. Мэтр Бернуйе ворвался в комнату Шико, хохоча во все горло, и гасконцу не сразу удалось выяснить причину столь неумеренного веселья.

— Он умирает! — кричал хозяин гостиницы, исполненный христианского милосердия. — Он кончается! Наконец-то, он сдохнет!

— И поэтому вы так радуетесь? — спросил Шико.

— Конечно, ведь вы сыграли с ним превосходную шутку.

— Какую шутку?

— А разве нет? Признайтесь, что вы его разыграли.

— Я разыграл больного?

— Да!

— О чем речь? Что с ним случилось?

— Что с ним случилось? Вы знаете, что он все время кричал, требуя какого-то человека из Авиньона!

— Ну и что, неужто этот человек наконец-то прибыл?

— Он прибыл.

— Вы его видели?

— Черт побери, разве сюда может кто-нибудь войти, не попавшись мне на глаза?

— И каков он из себя?

— Человек из Авиньона? Маленький, тощий, розовощекий.

— Это он! — вырвалось у Шико.

— Вот-вот, не спорьте, это вы его подослали, иначе вы не признали бы его.

— Посланец прибыл! — воскликнул Шико, поднимаясь и закручивая свой ус. — Расскажите мне все подробно, кум Бернуйе.

— Нет ничего проще, тем более если не вы над ним подшутили, то вы мне скажете, кто это мог сделать. Час назад подвешивал я тушку кролика к ставню и вдруг вижу: перед дверью стоит большая лошадь, а на ней сидит маленький человечек. “Здесь остановился мэтр Никола?” — спросил человечек. Вы же знаете, наш подлый королевский прихвостень под этим именем записался в книге.

“Да, сударь”,— ответил я.

“Тогда скажите ему, что особа, которую он ждет из Авиньона, прибыла”.

“Охотно, сударь, но я должен вас кое о чем предупредить”.

“О чем именно?”

“Мэтр Никола, как вы его зовете, при смерти”.

“Тем более вы должны немедля выполнить мое поручение”.

“Но вы, наверное, не знаете, что он умирает от злокачественной лихорадки”.

“В самом деле?! — воскликнул человек. — Тогда бегите со всех ног”.

“Значит, вы настаиваете?”

“Настаиваю”.

“Несмотря на опасность?”

“Несмотря ни на что. Я вам сказал: мне необходимо его видеть”.

Маленький человечек рассердился и говорил со мной повелительным тоном, не допускавшим возражений. Поэтому я его провел в комнату умирающего.

— Значит, сейчас он там? — спросил Шико, показывая рукой на стенку.

— Там, не правда ли, как это смешно?

— Необычайно смешно, — сказал Шико.

— Как досадно, что мы не можем слышать!

— Да, действительно, досадно.

— Сцена, должно быть, веселенькая.

— В высшей степени. Но кто мешает вам войти туда?

— Он меня отослал.

— Под каким предлогом?

— Под предлогом, что хочет исповедаться.

— А кто вам мешает подслушивать у дверей?

— Да, вы правы! — согласился хозяин, выбегая из комнаты.

Шико, со своей стороны, устремился к дырке в стене.

Пьер де Гонди сидел в изголовье постели больного, и они разговаривали, но так тихо, что Шико не смог разобрать ни слова.

К тому же беседа явно подходила к концу, и вряд ли он узнал бы из нее что-нибудь важное, так как уже через пять минут господин де Гонди поднялся, распрощался с умирающим и вышел из комнаты.

Шико бросился к окну.

Лакей, сидящий на приземистой лошадке, держал за узду огромного коня, о котором говорил хозяин; минуту спустя посланец Гизов появился из дверей, взобрался на коня и исчез за углом улицы, выходящей на большую парижскую дорогу.

— Тысяча чертей! — воскликнул Шико. — Только бы он не увез с собой генеалогическое древо, ну а если так, я все равно его догоню, хотя бы пришлось загнать для этого лошадей. Но нет, — добавил он, — адвокаты — хитрые бестии, а наш в особенности, и я подозреваю… Да, кстати, — продолжал Шико, нетерпеливо притопывая ногой и, по-видимому, связывая свои мысли в один узел, — кстати, куда девался этот бездельник Горанфло?

В эту минуту вошел хозяин.

— Ну что? — спросил Шико.

— Уехал, — ответил хозяин.

— Исповедник?

— Он такой же исповедник, как я.

— А больной?

— Лежит в обмороке после разговора.

— Вы уверены, что он все еще в своей комнате?

— Черт побери! Да он выйдет оттуда только ногами вперед.

— Добро, идите и пошлите ко мне моего брата, как только он появится.

— Даже если он пьян?

— В любом состоянии.

— Это очень срочно?

— Это для блага нашего дела.

Бернуйе поспешно вышел, он был человеком, преисполненным чувства долга.

Теперь наступил черед Шико метаться в лихорадке. Он не знал, что ему делать: мчаться вслед за Гонди или проникнуть в комнату адвоката. Если последний действительно так болен, как предполагает хозяин, то он должен был передать все бумаги Пьеру де Гонди. Шико метался, как безумный, по комнате, хлопая себя по лбу и пытаясь найти правильное решение среди тысячи мыслей, бурлящих в его мозгу, как пузырьки в котелке.

Из комнаты Никола Давида не доносилось ни единого звука. Шико был виден только угол постели, задернутой занавесками.

Вдруг на лестнице раздался голос, заставивший его вздрогнуть, — голос монаха.

Горанфло, поддерживаемый хозяином, который тщетно пытался заставить его замолчать, преодолевал одну ступеньку за другой, распевая сиплым голосом:

В голове моей давно Спорят горе И вино.

И такой поднялся шум,

Что он хуже всяких дум.

Горю силы не дано:

Все равно Победит его вино.

Со слезою в мутном взоре Удалится злое горе.

В голове моей Одно

Будет царствовать вино.

Шико подбежал к двери.

— Заткнись ты, пьяница! — крикнул он.

— Пьяница… — бормотал монах. — Если человек пропустил рюмочку вина, он еще не пьяница!

— Да ну же, пошевеливайся, иди сюда, а вы, Бернуйе… вы… понимаете?

— Да, — сказал хозяин, утвердительно кивнув головой, и бегом спустился с лестницы, прыгая разом через четыре ступеньки.

— Сказано тебе, иди сюда! — продолжал Шико, вталкивая Горанфло в комнату. — И поговорим серьезно, если только ты в состоянии что-нибудь уразуметь.

— Проклятье! — воскликнул Горанфло. — Вы насмехаетесь надо мной, куманек. Я и так серьезен, как осел на водопое.

— Как осел после винопоя, — сказал Шико, пожимая плечами.

Потом он довел монаха до кресла, в которое Горанфло немедленно погрузился, испустив радостное “Ух!”.

Шико закрыл дверь и подошел к монаху с таким мрачным выражением лица, что тот понял — ему придется кое-что выслушать.

— Ну что там еще? — сказал он, будто подводя этим последним словом итог всем мучениям, которые Шико заставил его претерпеть.

— А то, — сурово ответил Шико, — что ты пренебрегаешь прямыми обязанностями своего сана, ты закоснел в распутстве, ты погряз в пьянстве, а в это время святая вера брошена на произвол судьбы, разрази меня гром!

Горанфло удивленно воззрился на собеседника.

— Вы обо мне? — переспросил он.

— А о ком же еще? Погляди на себя, смотреть тошно: ряса разодрана, левый глаз подбит. Видать, ты с кем-то подрался по дороге.

— Вы обо мне? — повторил монах, все более и более поражаясь граду упреков, к которым Шико обычно не был склонен.

— Само собой, о тебе; ты по колено в грязи, и в какой грязи! Сразу видно, что ты нализался где-то в предместьях.

— Ей-Богу, вы правы, — сказал Горанфло.

— Нечестивец! И ты называешься монахом монастыря святой Женевьевы! Будь ты еще францисканец…

— Шико, друг мой, я виноват, я очень виноват, — униженно каялся Горанфло.

— Ты заслужил, чтобы огонь небесный спалил тебя всего до самых сандалий. Берегись, коли так будет и дальше, я тебя брошу.

— Шико, друг мой, — сказал монах, — вы этого не сделаете.

— Ив Лионе найдутся лучники.

— О, пощадите, мой благородный покровитель! — взмолился монах и не заплакал, а заревел, как бык.

— Фу! Грязная скотина, — продолжал Шико свои увещевания, — и подумать только, какое время ты выбрал для распутства! Тот самый час, когда наш сосед кончается.

— Это верно, — сказал Горанфло с глубоко сокрушенным видом.

— Подумай, христианин ты или нет?

— Да, я христианин! — завопил Горанфло, поднимаясь на ноги. — Да, я христианин! Клянусь кишками папы римского! Я им являюсь; я это провозглашу, даже если меня будут поджаривать на решетке, как святого Лаврентия.

И, протянув руку, будто для клятвы, он заорал так громко, что в окнах зазвенели стекла:

Я богат, мой милый сын,

Тем, что я христианин!

— Хватит, — сказал Шико, рукой зажимая монаху рот, — если ты христианин, не дай твоему брату-христианину умереть без покаяния.

— Это верно. Где он, мой брат-христианин? Я его исповедую, — сказал Горанфло, — только сначала я выпью, ибо меня мучит жажда.

Шико передал Горанфло полный воды кувшин, который тот опорожнил почти до самого дна.

— Ах, сын мой, — сказал он, ставя кувшин на стол, — голова моя проясняется.

— Вот это хорошо, — ответил Шико, решив воспользоваться этой минутой прояснения.

— Ну а теперь, дорогой друг, — продолжал монах, — кого я должен исповедовать?

— Нашего бедного соседа, он при смерти.

— Пусть ему принесут пинту вина с медом, — посоветовал Горанфло.

— Я не возражаю, однако он более нуждается в утешении духовном, чем в мирских радостях. Это утешение ты ему и принесешь.

— Вы думаете, господин Шико, я к этому достаточно подготовлен? — робко спросил монах.

— Ты! Да я никогда еще не видел тебя столь исполненным благодати, как сейчас. Ты его быстрехонько вернешь в лоно истинной веры, если он заблуждался, и пошлешь прямехонько в рай, если он ищет туда дорогу.

— Бегу к нему.

— Постой, сперва выслушай мои указания.

— Зачем? Я уже двадцать лет монашествую и уж наверное знаю свои обязанности.

— Но сегодня ты будешь исполнять не только свои обязанности, но также и мою волю.

— Вашу волю?

— И если ты в точности ее исполнишь, — ты слушаешь? — я оставлю на твое имя в “Роге изобилия” сотню пистолей: хочешь — ешь, хочешь — пей.

— Я буду и пить и есть, мне так больше нравится.

— Пусть так. Сто пистолей, слышишь? Если только ты исповедуешь этого почтенного полупокойника.

— Я его исповедую наилучшим образом, забери меня чума! Как вы хотите, чтобы я его исповедал?

— Слушай: твоя ряса облекает тебя большой властью, ты говоришь и от имени Бога, и от имени короля. Надо, чтобы ты уговорил этого человека отдать тебе бумаги, которые ему только что привезли из Авиньона.

— А зачем мне его бумаги?

Шико с сожалением посмотрел на монаха.

— Чтобы получить тысячу ливров, круглый дурак, — сказал он.

— Вы правы, — согласился Горанфло. — Я иду туда.

— Постой еще. Он скажет тебе, что уже исповедался.

— Ну, а если он и в самом деле уже исповедался?

— Ты ему ответишь: “Не лгите, сударь. Человек, который вышел из вашей комнаты, не духовное лицо, а такой же интриган, как и вы сами”.

— Но он рассердится!

— А тебе-то что? Пускай, раз он при смерти.

— Это верно.

— Теперь тебе ясно: можешь говорить ему о Боге, о дьяволе, о ком и о чем хочешь, но любым способом заполучи бумаги, привезенные из Авиньона. Понимаешь?

— А если он не согласится их отдать?

— Откажи ему в отпущении грехов, прокляни его, предай его анафеме.

— Да я просто отберу их у него силой.

— Пускай так. Однако достаточно ли ты протрезвел, чтобы выполнить все мои указания?

— Выполню все неукоснительно, вот увидите.

И Горанфло провел ладонью по своему широкому лицу, словно стирая следы опьянения. Взгляд его стал спокойным, хотя внимательный наблюдатель мог бы его счесть и тупым, речь сделалась медленной и размеренной, жесты — сдержанными, только руки все еще тряслись.

Собравшись с силами, он торжественно двинулся к двери.

— Минуточку, — задержал его Шико, — когда он отдаст тебе бумаги, зажми их хорошенько в кулаке, а другой рукой постучи в стенку.

— А если он откажется?

— Тоже стучи.

— Значит, и в том и в другом случае я должен стучать?

— Да.

— Хорошо.

И Горанфло вышел из комнаты, а Шико, охваченный неизъяснимым волнением, припал ухом к стене, стараясь не упустить ни малейшего звука.

Прошло минут десять, скрип половиц возвестил о том, что монах вошел в комнату соседа, а вслед за тем и сам Горанфло появился в узком кружке, которым ограничивалось поле зрения гасконца.

Адвокат поднялся на постели и молча смотрел на приближающееся к нему странное видение.

— Эге, добрый день, брат мой! — провозгласил Горанфло, остановившись посреди комнаты и покачивая своими широкими плечами, дабы удержать равновесие.

— Зачем мы пришли сюда, отче? — слабым голосом простонал больной.

— Сын мой, я, недостойный служитель церкви, узнал, что вы в опасности, и пришел побеседовать с вами о спасении вашей души.

— Благодарю вас, — ответил умирающий, — но, я думаю, ваши заботы напрасны. Мне уже полегчало.

Горанфло отрицательно покачал головой.

— Вы так думаете? — спросил он.

— Я в этом уверен.

— Козни сатаны — ему хочется, чтобы вы умерли без покаяния.

— Сатана сам попадется в свои тенета. Я только что исповедался.

— Кому?

— Святому отцу, который приехал из Авиньона.

Горанфло покачал головой.

— Как, разве он не священник?

— Нет.

— Откуда вы знаете?

— Я с ним знаком.

— С тем, кто вышел отсюда?

— Да, — ответил Горанфло с такой убежденностью, что адвокат растерялся, хотя, как известно, адвокатов чрезвычайно трудно смутить. — И поелику, раз ваше состояние не улучшилось, — добавил монах, — и поскольку тот человек не был священником, вам необходимо исповедаться.

— Я только этого и желаю, — сказал адвокат неожиданно окрепшим голосом. — Но я хотел бы сам выбрать себе духовника,

— Вы не располагаете временем, чтобы послать за другим, сын мой, и раз уж я здесь…

— Как это я не располагаю временем? — воскликнул больной, голос которого все более и более набирал силу. — Ведь я вам сказал, что мне полегчало, ведь я вам говорю, что уверен в своем выздоровлении.

Горанфло в третий раз покачал головой.

— А я, — сказал он все так же невозмутимо, — я, со своей стороны, утверждаю, сын мой, что вам следует приготовиться к худшему. Вы приговорены и врачами, и божественным Провидением. Жестоко это говорить вам, я знаю, но в конце концов мы все там будем, одни раньше, другие позже. Всё будет брошено на чашу весов — весов правосудия, к тому же утешительно умереть в сей жизни, зная, что ты воскреснешь в другой, так, сын мой, говорил даже Пифагор, а он был всего лишь язычник. Не тяните, возлюбленное мое чадо, исповедайтесь мне в грехах своих.

— Но, заверяю вас, отец мой, я уже окреп, вероятно, на меня благотворно подействовало ваше святое присутствие.

— Заблуждение, сын мой, заблуждение, — не отступал Горанфло, — в предсмертный миг жизненные силы как бы обновляются. Лампада вспыхивает перед тем, как угаснуть навсегда! Ну-ну, давайте, — продолжал монах, усаживаясь возле кровати, — расскажите мне о ваших интригах, о ваших заговорах, о ваших кознях.

— О моих интригах, моих заговорах, моих кознях! — проговорил Никола Давид, отодвигаясь от этого странного духовника, которого он не знал, но который, по-видимому, хорошо знал его.

— Да, — сказал Горанфло, наклоняясь к больному и соединив большие пальцы своих сложенных рук, — а потом, когда вы мне всё расскажете, вы отдадите мне бумаги, и, быть может, Господь Бог смилостивится и позволит мне отпустить вам грехи.

— Какие бумаги?! — закричал больной, да так громко, словно совсем здоровый человек.

— Бумаги, — которые тот, кого вы называете священником, привез вам из Авиньона.

— А кто вам сказал, что тот человек привез мне бумаги? — спросил адвокат, высовывая одну ногу из-под одеяла. Его голос прозвучал неожиданно резко, и это вывело Горанфло из привычного состояния благостной полудремоты, в которое он начал было погружаться, сидя в кресле.

Монах подумал, что настало время применить силу.

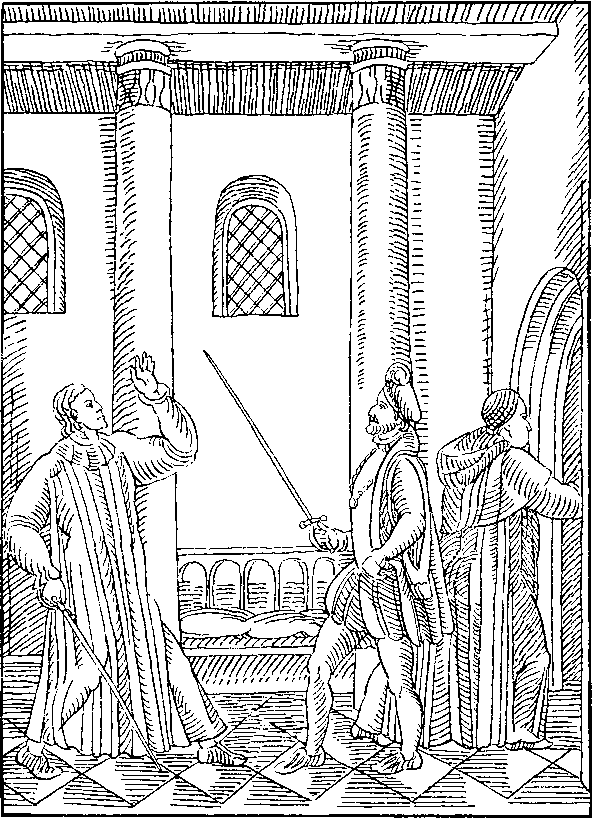

— Тот, кто мне это сказал, знал, что говорил! — прикрикнул он на больного. — Давай бумаги, бумаги давай, или не будет тебе отпущения!

— Плевал я на твое отпущение, каналья! — воскликнул Давид, выскакивая из постели и хватая Горанфло за горло.

— Однако, — забормотал тот, — у вас что, припадок горячки начался? Вы что, не хотите исповедаться? Вы…

Проворные и сильные пальцы адвоката впились в горло монаха и прервали фразу Горанфло; вместо слов послышался свист, очень похожий на хрип.

— Нет, это я займусь твоими грехами, бесово отродье! — вскричал Никола Давид. — А что до горячки, то увидишь, помешает ли она мне задушить тебя!

Брат Горанфло был силен, но, к несчастью, находился в состоянии похмелья, когда выпитое вино воздействует на нервную систему, парализуя ее. Это расслабляющее воздействие обычно сталкивается с противоположной реакцией, выражающейся в том, что человек после опьянения вновь обретает свои способности.

Поэтому, только собрав все свои силы, монах смог приподняться в кресле и, упершись обеими руками в грудь адвоката, отшвырнуть его от себя.

Справедливости ради заметим, что, как бы ни был расслаблен организм брата Горанфло, все же монах отбросил Давида с такой силой, что тот отлетел на середину комнаты. Но тут же яростно вскочил и одним прыжком оказался у стены, где под черной адвокатской мантией висела длинная шпага, замеченная мэтром Бернуйе. Адвокат выхватил шпагу из ножен и приставил острие к горлу монаха, который, будучи истощен своим сверхчеловеческим усилием, снова упал в кресло.

— Пришла твоя очередь исповедаться, — глухим голосом сказал Никола Давид, — или ты умрешь.

Почувствовав прикосновение холодной стали к горлу, Горанфло разом протрезвел и уяснил себе всю серьезность создавшегося положения.

— О! — сказал он. — Так вы вовсе не больны! Значит, ваша агония — чистое притворство?

— Ты забываешь, что ты должен не спрашивать, а отвечать.

— Отвечать?

— На мои вопросы.

— Спрашивайте.

— Кто ты такой?

— Вы сами видите, — сказал Горанфло.

— Это не ответ, — возразил адвокат, чуть сильнее прижимая острие шпаги к горлу монаха.

— Какого дьявола! Будьте поосторожней! Ведь если вы меня убьете прежде, чем я вам отвечу, вы вообще ничего не узнаете.

— Ты прав, как твое имя?

— Брат Горанфло.

— Так ты настоящий монах?

— А какой же еще? Само собой, настоящий.

— Почему ты оказался в Лионе?

— Потому что меня выгнали из монастыря.

— Как ты попал в эту гостиницу?

— Случайно.

— И давно ты здесь?

— Шестнадцать дней.

— Почему ты за мной шпионил?

— Я не шпионил.

— Откуда ты знаешь, что я получил бумаги?

— Мне об этом сообщили.

— Кто сообщил?

— Тот, кто послал меня к вам.

— А кто тебя послал?

— Вот этого я сказать не могу.

— И все же ты скажешь.

— Ой-ой-ой! Святой Боже! Я позову на помощь, я закричу!

— А я тебя убью.

Монах завопил. На острие шпаги адвоката показалась капля крови.

— Его имя, — потребовал адвокат.

— Ах, ей-Богу, ничего не поделаешь, ответил Горанфло, — я держался, сколько мог.

— Разумеется, твоя честь спасена. Ну, кто тебя послал ко мне?

— Это…

Горанфло еще колебался: он никак не мог решиться предать друга.

— Договаривай! — приказал адвокат, топая ногой.

— Ей-Богу, ничего не поделаешь! Это Шико.

— Королевский шут?

— Да, он.

— А где он сейчас?

— Я здесь! — раздался голос.

И на пороге комнаты появился Шико, бледный, серьезный, с обнаженной шпагой в руке.

XXXII

О ТОМ, КАК ШИКО, ПРОБУРАВИВ ОДНУ ДЫРКУ ШТОПОРОМ, ПРОТКНУЛ ДРУГУЮ ШПАГОЙ

Узнав человека, которого он имел все основания считать своим врагом, Давид в ужасе отшатнулся.

Воспользовавшись минутным замешательством адвоката, Горанфло отскочил в сторону, нарушив таким образом прямую линию, соединявшую его горло со шпагой.

— Ко мне, любимый друг! — завопил он. — Ко мне! На помощь! Спасите! Режут! Меня режут!

— А, любезный господин Давид! — сказал Шико. — Да неужто это вы?

— Да, — пробормотал Давид, — да, разумеется, это я.

— Счастлив вас видеть, — продолжал Шико.

Затем, повернувшись к монаху, сказал:

— Мой добрый Горанфло, пока мы полагали, что этот господин при смерти, твое присутствие здесь как духовника было необходимо, но теперь, когда выяснилось, что он чувствует себя как нельзя лучше, ему не нужен исповедник, поэтому он сейчас будет иметь дело с дворянином.

Давид попытался изобразить презрительную улыбку.

— Да, с дворянином, — подтвердил Шико, — который покажет вам, что он благородного происхождения. Любезный Горанфло, — снова обратился гасконец к монаху, — сделайте мне одолжение — посторожите на лестничной площадке и последите, чтобы никто не вошел и не помешал нашей беседе; думаю, что она не затянется.

Горанфло не желал ничего лучшего, чем оказаться вне досягаемости шпаги Никола Давида. Поэтому он осторожно описал полукруг, возможно теснее прижимаясь к стене, и, добравшись до двери, легко перемахнул через порог: за время, проведенное в комнате адвоката, он потерял в весе не менее ста фунтов.

Шико спокойно закрыл за ним дверь и задвинул засов.

Давид сначала взирал на эти подготовительные действия со страхом, вызванным неожиданным оборотом событий, однако мало-помалу пришел в себя, вспомнил, что он всеми признанный мастер фехтовального искусства, подумал, что в конечном счете он остался с Шико один на один, и, когда гасконец, закрыв дверь за Горанфло, обернулся, адвокат уже стоял, прислонясь к спинке кровати, со шпагой в руке и с улыбкой на устах.

— Оденьтесь, сударь, — сказал Шико, — можете не торопиться. Я не хочу иметь никакого преимущества перед вами. Я знаю — вы знаменитый фехтовальщик и владеете шпагой, как сам Леклерк, но мне это безразлично.

Давид рассмеялся.

— Неплохая шутка, — сказал он.

— Да, — ответил Шико, — во всяком случае, мне она тоже нравится, потому что это я ее сочинил, а вы, человек тонкого вкуса, сейчас еще больше ее оцените. Знаете ли вы, зачем я пришел к вам, мэтр Никола?

— За недополученными ударами ремнем, которые я остался вам должен от имени герцога Майенского в тот день, когда вы так ловко сиганули в окно.

— Нет, сударь, этим ударам я знаю счет, и, будьте покойны, я верну их тому, кто приказал ими наградить меня. Я пришел сюда за неким генеалогическим древом, которое господин Пьер де Гонди привез из Авиньона, не зная, что он везет, и совсем недавно вручил вам, не зная, что он вручает.

Давид побледнел:

— Какое еще генеалогическое древо?

— Древо герцогов де Гизов, которые, как вы знаете, происходят по прямой линии от Карла Великого.

— Ага, — сказал Давид, — значит, вы к тому же и шпион, сударь? А я-то вас принимал только за шута.

— С вашего дозволения, милостивый государь, в этом деле я буду и тем и другим: как шпион я приведу вас на виселицу, и вас вздернут, а как шут буду смеяться над этой церемонией.

— Меня вздернут?

— “Высоко и сразу”, сударь. Надеюсь, вы не претендуете на обезглавливание — это привилегия дворянского сословия.

— И как вы этого думаете добиться?

— О, весьма простым способом. Я расскажу правду, вот и все. Не скрою от вас, милостивый государь, что я присутствовал в прошлом месяце на семейном совете, который держали в монастыре святой Женевьевы их сиятельства герцоги де Гизы и госпожа Монпансье.

— Вы?!

— Да, я квартировал в исповедальне напротив той, которую занимали вы; в этих коробках крайне неудобно, не правда ли? А мне пришлось еще хуже, чем вам, потому что я не мог вылезти, пока не кончится все действо, а оно чрезвычайно затянулось. Таким образом, я присутствовал на выступлениях господина де Монсоро, Ла Юрьера и какого-то монаха, имени его я не могу вспомнить, но он показался мне весьма красноречивым. Затем я видел коронование герцога Анжуйского, оно было не столь занимательным. Но зато последняя маленькая пьеска оказалась чрезвычайно забавной. Играли комедию “Генеалогическое древо Лотарингских принцев”, с добавлениями и исправлениями мэтра Никола Давида. Это была пресмешная штучка, ей не хватало только разрешения его святейшества.

— А! Стало быть, вы знаете о генеалогическом древе, — сказал Давид, с трудом сдерживаясь и кусая себе губы от злости.

— Да, — сказал Шико, — я нахожу его весьма и весьма остроумно придуманным, особливо в части, относящейся к салическому закону. Только ведь для вас это большая беда — обладать столь незаурядным умом и талантом; ведь у нас выдающихся людей принято попросту вешать. Вы оказались столь хитроумным человеком, что я проникся к вам живейшим сочувствием. “Как? — сказал я себе. — Неужели я позволю вздернуть на виселицу бравого господина Давида, искуснейшего учителя фехтования, первоклассного адвоката, одного из моих добрых друзей, наконец, когда я могу не только спасти его от петли, но и устроить судьбу этого славного адвоката, этого прекрасного учителя, этого превосходного друга, первого человека, который позволил мне измерить глубины моего сердца, взяв за мерку мою спину. Нет, этого не будет”. И, услышав, что вы собираетесь путешествовать — а меня в Париже ничто не удерживало, — я и решил путешествовать вместе с вами, то есть вслед за вами. Вы выехали через Бурдельские ворота, не так ли? Я следил за вами, а вы меня не видели, и неудивительно: я был хорошо спрятан. С этого дня я следовал за вами, терял вас из виду, снова находил — словом, вы мне стоили немалых трудов, могу вас заверить. Наконец мы прибыли в Лион. Я говорю “мы” потому, что час спустя после вас я остановился в той же самой гостинице, где остановились вы, и не только в той же самой гостинице, но и в комнате, соседней с вашей. Меня отделяла от вас только тонкая перегородка. Вам должно быть понятно, что я проделал путь из Парижа в Лион, не спуская с вас глаз, не для того, чтобы здесь в Лионе потерять вас из виду. Нет, я провертел в стене маленькую дырочку, через которую мог изучать вас сколько душе угодно, и, признаюсь, в течение дня не раз позволял себе это удовольствие. И вот вы заболели. Хозяин хотел выставить вас за дверь, а вы назначили здесь, в гостинице “Под знаком креста”, свидание господину де Гонди; вы боялись, что в другом месте он вас не найдет или, во всяком случае, потеряет время на поиски. Ваша болезнь была притворной и обманула меня только наполовину, но, поскольку я должен был предусмотреть все возможности, даже ту, что вы действительно больны, и поскольку мы все смертны, — истина, в которой я сейчас попытаюсь вас убедить, — я подослал к вам моего молодца-монаха, моего друга, моего товарища, чтобы уговорить вас исповедаться и привести к покаянию. Но вы, нераскаянный грешник, вы пытались проткнуть ему горло шпагой, забыв евангельское изречение: “Поднявший меч от меча и погибнет”. И тут, любезный господин Давид, появляюсь я и говорю вам: “Мы с вами старые знакомцы, давние друзья, давайте уладим наши маленькие разногласия к обоюдному удовольствию”. Ну что же, сейчас, когда вы все знаете, скажите — вы согласны договориться?

— Смотря о чем.

— О том, что все будет сделано, как если бы вы действительно были больны и брат Горанфло вас исповедал, а вы вручили ему бумаги, которые он от вас требовал. Тогда бы я вас простил и даже от всего сердца прочитал бы за вас “In manus”. Я не стану требовать от живого больше, чем от мертвого, и мне остается обратиться к вам с такими словами: господин Давид, вы во всем преуспели, и в фехтовании, и в искусстве верховой езды, и в крючкотворстве, и в добывании больших кошельков для широких карманов, вы собрали в себе все таланты. Жаль, если такой человек бесследно исчезнет с лица земли, где ему уготована блестящая карьера. Итак, господин Давид, не ввязывайтесь больше в заговоры, доверьтесь мне, порвите с Гизами, отдайте мне ваши бумага, и, слово дворянина, я помирю вас с королем.

— Ну, а если я их не отдам? — поинтересовался Никола Давид.

— Ну, а если вы их не отдадите, тогда другое дело. Слово дворянина, я вас убью! Это вам тоже кажется забавным, любезный господин Давид?

— Всё более и более, — ответил адвокат, любовно поглаживая свою шпагу.

— Но если вы мне их отдадите, — продолжал Шико, — всё будет забыто. Может быть, вы не верите мне, господин Давид, так как по природе своей вы человек недоверчивый и думаете, что злоба въелась в мое сердце, как ржавчина в железо. Нет, я вас ненавижу, это верно, но герцога Майенского я ненавижу больше, чем вас. Помогите мне погубить герцога, и я вас спасу. Впрочем, если угодно, я могу добавить еще несколько слов, которым вы не поверите, ведь вы никого не любите, кроме самого себя. Дело в том, что я люблю короля, каким бы глупцом, распутником, выродком он ни был, король приютил меня, защитил меня от вашего мясника Майена, способного ночью на Луврской площади во главе пятнадцати разбойников напасть на одного человека и убить его, — я говорю о несчастном Сен-Мегрене. Вы не были среди его палачей? Нет? Тем лучше, я так и думал, что не были, а теперь я в этом уверен. Я хочу одного— пусть он царствует спокойно, мой бедный король Генрих, а со всякими там Майенами и с генеалогическим древом Никола Давида это невозможно. Передайте же мне эту генеалогию, и, клянусь честью, я замолчу ваше имя и устрою вашу судьбу.

Шико нарочно растянул изложение своих мыслей, потому что хотел тем временем понаблюдать за Давидом, которого знал как человека умного и твердого. Но ничто не дрогнуло в ястребиных глазах адвоката, ни одна добрая мысль не озарила его мрачные черты, ни одно ответное движение души не расслабило пальцы, сжимавшие эфес шпаги.

— Ладно, — сказал Шико, — я вижу, что все мои слова напрасны и вы мне не верите. Мне остается только один выход, чтобы и покарать вас за ваши прежние провинности передо мной, и очистить от вас землю как от человека, утратившего веру и в честность, и в человечность. Я пошлю вас на виселицу. Прощайте, господин Давид.

И Шико отступил к двери, не спуская глаз с адвоката.

Адвокат прыгнул вперед.

— И вы думаете, я позволю вам уйти? — воскликнул он. — Нет, мой миленький шпиончик, нет. Шико, дружок мой! Тот, кто знает такие тайны, как тайна генеалогического древа, умрет! Тот, кто дерзнул угрожать Никола Давиду, умрет! Тот, кто посмел войти сюда, как вошел ты, умрет!

— Да вы меня просто радуете, — ответил Шико все с тем же хладнокровием. — Я не решался бросить вам вызов только потому, что уверен в исходе нашего поединка: я вас наверняка заколю. Два месяца назад Крийон, фехтуя со мной, показал мне один особенно опасный удар, один-единственный, но, слово чести, другого мне не потребуется. Ну, хватит, подавайте сюда ваши бумаги, — грозно потребовал он, — или я вас убью! Я даже скажу вам, как это будет: я проткну ваше горло в том самом месте, откуда вы хотели пустить кровь брату Горанфло.

Гасконец еще не закончил свою речь, как Давид с диким взрывом хохота бросился на него, но Шико встретил врага со шпагой в руке.

Оба противника были примерно одного роста. Худое тело Шико скрывала одежда, в то время как длинное костлявое и гибкое туловище адвоката почти ничем не было прикрыто. Давид походил на длинную змею, так как его рука, казалось, продолжала голову, а шпага мелькала, словно тройное жало. Но, как и предупреждал Шико, он встретил достойного противника. Почти каждый день упражняясь в фехтовании с королем, Шико стал одним из сильнейших фехтовальщиков королевства, в этом Никола Давид смог сам убедиться, ибо, куда бы о ни пытался нанести удар, повсюду его шпага натыкалась на стальное лезвие шпаги гасконца.

Адвокат отступил на шаг.

— Ага! — сказал Шико. — вы начинаете понимать, не так ли? Ну хорошо, предлагаю еще раз: бумаги!

Вместо ответа Давид опять бросился на гасконца. Бой возобновился и был еще более продолжительным и ожесточенным, чем первая схватка, хотя Шико ограничивался тем, что парировал удары, а сам еще не нанес ни одного.

Эта вторая схватка завершилась так же, как и первая: адвокат снова отступил на шаг.

— Ага! — сказал Шико. — Теперь мой черед.

И он шагнул вперед.

Никола Давид пытался остановить гасконца, отведя его шпагу. Шико сделал параду прим, скрестил свою шпагу со шпагой противника в позиции тьерс на тьерс и нанес ему удар туда, куда обещал: его шпага пронзила горло адвоката насквозь.

— Вот и удар, — сказал Шико.

Давид не ответил; он рухнул к ногам Шико, захлебываясь кровью.

Теперь Шико отступил на шаг. Змея, хотя и раненная насмерть, все еще могла взметнуться и укусить.

Но Давид непроизвольным движением потянулся к постели, словно стараясь защитить свою тайну.

— Эге, — сказал Шико, — я считал тебя хитрецом, а ты, оказывается, глуп, как рейтар. Я не знал, где ты прячешь свои бумаги, и вот ты сам мне их показываешь.

И, оставив Давида корчиться в агонии, Шико подбежал к постели, приподнял матрац и в изголовье обнаружил небольшой свиток пергамента, который адвокат, в неведении надвигающейся беды, не позаботился спрятать понадежнее.

Пока Шико развертывал свиток, дабы убедиться, что перед ним действительно тот документ, который он искал, умирающий резко приподнялся, но тут же упал на пол и испустил последний вздох.

Гордый и радостный, Шико сверкающими глазами пробежал пергамент, привезенный из Авиньона Пьером де Гонди.

Папский легат, верный политике, которую его святейшество проводил со дня своего вступления на папский престол, написал внизу “Fiat ut voluit Deus: Deus jura hominum fecit”

— Вот папа, который ни во что не ставит всехристианнейшего короля, — сказал Шико.

И, бережно свернув пергамент, засунул его в нагрудный карман камзола.

Затем поднял тело адвоката, на котором почти не было крови — рана вызвала внутреннее кровизлияние, — и положил его на кровать, повернув лицом к стене, после чего открыл дверь и кликнул Горанфло.

Монах вошел.

— Какой вы бледный! — сказал он.

— Да, — отозвался Шико, — последние минуты этого несчастного меня несколько взволновали.

— Он умер? — спросил Горанфло.

— Есть все основания так думать, — ответил Шико.

— А ведь только что был совсем здоров.

— Даже слишком здоров. Он хотел проглотить совершенно несъедобные вещи и умер, как Анакреонт, — подавившись.

— Ого! — воскликнул Горанфло. — Паршивец хотел задушить меня, меня — Божьего человека, это и принесло ему несчастье.

— Прости его, куманек, ведь ты христианин.

— Я его прощаю, — сказал Горанфло, — хотя он меня сильно напугал.

— Это еще не все, — заметил Шико. — Тебе надлежит зажечь свечи и пробормотать над телом пару-другую молитв.

— Для чего?

— Как для чего? Чтобы тебя не схватили как убийцу и не препроводили в городскую тюрьму.

— Меня? Как убийцу этого человека? Да будет вам! Ведь это он пытался меня задушить.

— Ну, конечно, Боже мой! И поскольку ему не удалось тебя прикончить, то от злости вся кровь в его теле пришла в движение, какой-то сосудик в горле лопнул, и — доброй ночи, дорогой брат, спи спокойно! Сам видишь, Горанфло, в конечном счете это ты был причиной его смерти. Причиной невольной, что верно, то верно, однако какая разница? До тех пор пока тебя признают невиновным, тебе могут причинить немало неприятностей.

— Думаю, вы правы, господин Шико, — согласился монах.

— Тем более прав, что судья в этом прекрасном городе Лионе слывет человеком довольно жестоким.

— Господи Иисусе! — пробормотал монах.

— Делай же, как я скажу, куманек.

— А что я должен делать?

— Располагайся здесь и читай с усердием все молитвы, которые знаешь, и даже те, которые не знаешь, а когда настанет вечер и все разойдутся по комнатам, выходи из гостиницы. Иди не торопясь, но и не медли. Ты знаешь кузницу на углу улицы?

— Конечно, ведь это кузнец меня разукрасил вчера вечером, — сказал Горанфло, показывая на свой глаз, обведенный черным кругом.

— Трогательное воспоминание. Ладно, я позабочусь, чтобы ты нашел там свою лошадь, понимаешь? Ты сядешь на нее, не давая никому никаких объяснений. Ну а потом, если ты прислушиваешься к голосу своего сердца, оно выведет тебя на дорогу в Париж. В Вильнев-ле-Руа ты продашь лошадь и заберешь своего осла.

— Ах, мой добрый Панург!.. Вы правы, я буду счастлив снова с ним встретиться, я его так полюбил. Но с сегодняшнего дня, — прибавил монах слезливо, — на что я буду жить?

— Когда я даю — я даю, — сказал Шико, — и не заставляю своих друзей клянчить милостыню, как это принято в монастыре святой Женевьевы. Вот, держи.

С этими словами он выгреб из кармана пригоршню экю и высыпал ее в широкую ладонь монаха.

— Великодушный друг! — сказал Горанфло, тронутый до слез. — Позвольте мне остаться с вами в Лионе. Мне очень нравится Лион; это вторая столица нашего королевства, и к тому же это такой гостеприимный город.

— Да пойми ты, трижды болван: я не остаюсь здесь, я уезжаю и поскачу так быстро, что тебе за мной не угнаться.

— Да исполнится ваша воля, господин Шико, — покорно произнес монах.

— В добрый час, — ответил Шико. — Вот таким я тебя люблю, куманек.

И он усадил монаха в кресло у постели, спустился вниз и отвел хозяина в сторону.

— Мэтр Бернуйе, — сказал он, — вы ничего не подозреваете, а между тем в вашем доме произошло большое событие.

— Вот как? — отозвался хозяин, глядя на Шико испуганными глазами. — А что случилось?

— Этот бешеный роялист, этот богохульник, этот мерзостный ублюдок из гугенотских молелен…

— Ну что с ним?

— Что с ним! Нынче утром ему нанес визит посланец из Рима.

— Знаю, ведь это я вам сказал.

— Ну вот, его святейшество папа, на которого возложено временное правосудие в сем мире, его святейшество папа лично направил своего доверенного человека к заговорщику, но только заговорщик, по всей вероятности, не догадывался, с какой целью.

— И с какой же целью он его послал?

— Поднимитесь в комнату вашего постояльца, мэтр Бернуйе, откиньте одеяло, посмотрите на его горло, и вы все поймете.

— Вот как! Вы меня пугаете.

— Больше я вам ничего не скажу. Божий суд свершился у вас в доме, мэтр Бернуйе. Это великая честь, которую вам оказал папа.

Затем Шико сунул десять экю в руку хозяина, направился в конюшню и приказал вывести двух лошадей.

Тем временем хозяин взлетел по лестнице быстрее птицы и ворвался в комнату Никола Давида.

Там он увидел Горанфло, бубнящего молитвы.

Тогда он подошел к постели и, как ему посоветовал Шико, приподнял одеяло.

Он нашел рану точно в указанном месте. Она была еще свежая, но тело уже остыло.

— Так умирают враги святой веры, — сказал мэтр Бернуйе, многозначительно подмигивая Горанфло.

— Аминь, — отозвался монах.

Эти события происходили примерно в тот час, когда Бюсси привез к Диане де Меридор старого барона, который считал свою дочь мертвой.

XXXIII

О ТОМ, КАК ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ УЗНАЛ, ЧТО ДИАНА ДЕ МЕРИДОР ЖИВА

Стоял конец апреля.

Стены огромного Шартрского собора были обтянуты белой материей, а колонны украшены зелеными ветками; как известно, в это время года зелень — редкость, и пучки зеленых веток на колоннах заменяли букеты цветов.

Король босиком проделал путь от Шартрских ворот до собора и теперь, босоногий, стоял посреди нефа, время от времени поглядывая по сторонам и проверяя, все ли его 314 друзья и придворные присутствуют на молебне. Но одни, изранив ноги о камни мостовой, не выдержали и надели башмаки, другие, измученные голодом и усталостью, тайком проскользнули в придорожные кабачки, да там и остались, подкрепляясь едой или отдыхая, и только у немногих достало сил пройти всю дорогу босиком, в длинных власяницах кающихся и босыми ногами встать на сырые плиты собора.

В соборе шло молебствие о ниспослании наследника французской короне. Две рубашки Богоматери, обладавшие чудотворной силой, сомневаться в которой было невозможно ввиду множества сотворенных ими чудес, были извлечены из золотой раки, где они хранились. Народ, толпами сбежавшийся поглазеть на торжественную церемонию, невольно склонил головы, ослепленный блеском лучей, брызнувших из раки, когда оттуда были вынуты рубашки.

В эту минуту Генрих III услышал, как в мертвой тишине раздался какой-то странный звук, напоминающий сдавленный смех. Король оглянулся, нет ли поблизости Шико. Он не мог допустить мысли, что у кого-нибудь, кроме Шико, хватило дерзости рассмеяться в подобную минуту.

Однако это не Шико рассмеялся при виде святых рубашек. Увы, Шико все еще отсутствовал, что весьма огорчало короля, который, как мы помним, внезапно потерял своего шута из виду по дороге в Фонтенбло и с тех пор ничего о нем не слышал. Виновником странного шума оказался некий дворянин. Он только что подскакал к дверям собора на взмыленном коне и прямо как был, в костюме для верховой езды, в сапогах, забрызганных грязью, ввалился в собор, расталкивая придворных, одетых во власяницы и вретище, но и в том и в другом случае босых.

Увидев, что король оглянулся, дворянин храбро продолжал стоять посреди церкви, приняв почтительный вид; по элегантности его одежд, а еще больше по манерам видно было, что он не новичок при дворе.

Генрих, недовольный тем, что дворянин, прибывший с таким опозданием, наделал столько шуму и своей одеждой посмел так вызывающе отличаться от монашеских одеяний, предписанных на этот день, взглянул на него с укоризной.

Вновь прибывший, казалось, не заметил королевского взгляда. Дерзко скрипя своими башмаками с загнутыми носами (такая уж была мода в те времена), он перешагнул через несколько плит со скульптурными изображениями епископов и опустился на колени возле обитого бархатом кресла герцога Анжуйского; герцог сидел погруженный не столько в молитвы, сколько в свои тайные думы, и не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило вокруг.

Однако, почувствовав чье-то прикосновение, он живо обернулся и приглушенно воскликнул:

— Бюсси!..

— Добрый день, ваше высочество! — ответил Бюсси, как если бы он расстался с герцогом только накануне вечером и за то время, пока они не виделись, ничего существенного не произошло.

— Ты, наверное, не в своем уме, — сказал принц.

— Почему, ваше высочество?

— Потому что уехал откуда-то, где бы ты там ни был, чтобы явиться в Шартр глазеть на рубашки Богоматери.

— Ваше высочество, — сказал Бюсси. — Дело в том, что мне безотлагательно нужно с вами поговорить.

— Почему же ты не приехал пораньше?

— Вероятно, потому, что не смог.

— Но что случилось за те три недели, пока мы не виделись?

— Как раз об этом я и хочу с вами поговорить.

— Вот как! Может быть, ты подождешь, пока мы выйдем из церкви?

— К сожалению, придется подождать. Это меня и злит.

— Молчи! Скоро все кончится. Наберись терпения, и мы вместе вернемся ко мне в гостиницу.

— Я на это рассчитываю, ваше высочество.

И действительно, король уже надел поверх своей рубашки из тонкого полотна холщовую рубашку Богоматери, а королева с помощью своих придворных дам натягивала на себя другую святую рубашку.

Затем король преклонил колена, его примеру последовала и королева. Супруги некоторое время усердно молились под широким балдахином, придворные, одержимые желанием угодить королю, били земные поклоны.

Наконец король поднялся с колен, снял с себя святую рубашку, попрощался с архиепископом, попрощался с королевой и направился к выходу из собора.

Однако на полпути он остановился: ему на глаза опять попался Бюсси.

— А, это вы, сударь, — сказал Генрих, — по-видимому, наше благочестие вам не по нраву, коли вы не решаетесь расстаться с золотом и шелками в то время, как ваш король одевается в грубое радио.

— Государь, — с достоинством ответил Бюсси, побледнев от сдерживаемого волнения, — даже среди тех, кто сегодня облачен в рубище и больше других изранил себе ноги, не найдется человека, ближе меня принимающего к сердцу службу вашему величеству. Но я прибыл в Париж после дальней и утомительной дороги и только сегодня утром узнал, что ваше величество отбыли в Шартр. Я проскакал двадцать два лье за пять часов, государь, торопясь присоединиться к вашему величеству. Вот почему у меня не было времени сменить платье, и ваше величество не попрекнули бы меня, если бы, вместо того чтобы поспешить сюда с одним желанием — слить свои молитвы с молитвами вашего величества, я остался бы в Париже.

Король, казалось, удовлетворился этими объяснениями, однако, взглянув на своих друзей, он увидел, что некоторые из них, слушая Бюсси, пожимали плечами. Не желая обижать своих сторонников знаками доброго расположения к придворному герцога Анжуйского, король прошел мимо Бюсси с сердитым видом.

Бюсси глазом не моргнул.

— Что с тобой? — сказал герцог. — Разве ты не видел?

— Чего?

— Что Шомберг, Келюс и Можирон пожимали плечами, слушая твои оправдания.

— Да, — с полным спокойствием отвечал Бюсси, — я это отлично видел.

— Ну и что?

— Неужели вы думаете, что я способен перерезать горло себе подобным или почти себе подобным в церкви? Для этого я слишком хороший христианин.

— А, коли так, все прекрасно, — сказал удивленный герцог, — мне-то показалось, что ты этого не заметил или не пожелал заметить.

Бюсси, в свою очередь, пожал плечами и при выходе из собора отвел принца в сторону.

— Мы идем к вам, не правда ли, ваше высочество? — спросил он.

— Немедленно. У тебя должны быть интересные новости для меня.

— Да, несомненно, ваше высочество, и даже такие, о которых, я уверен, вы и не подозреваете.

Герцог удивленно посмотрел на Бюсси.

— Да, да, — сказал Бюсси.

— Ну хорошо, позволь мне только распрощаться с королем, и я к твоим услугам.

Герцог отправился к королю просить позволения покинуть его свиту, и король, в силу особой милости Богоматери, несомненно расположенный к терпимости, даровал своему брату позволение уехать в Париж, когда ему заблагорассудится.

Герцог поспешно возвратился к Бюсси и вместе с ним закрылся в одной из комнат, отведенных ему в гостинице.

— Ну вот мы и одни, мой друг, — сказал он, — теперь садись и расскажи мне о своих похождениях. Ты знаешь, я ведь считал тебя мертвым.

— Вполне в это верю, ваше высочество.

— Представь, весь двор, прослышав о твоем исчезновении, на радостях разоделся в белое, и немало людей вздохнули свободно впервые с того дня, когда ты научился держать шпагу. Но не в этом дело. Давай рассказывай! Ведь ты меня покинул, чтобы следить за прекрасной незнакомкой. Кто же эта женщина и чего я могу от нее ждать?

— Вы пожнете то, что посеяли, ваше высочество, то есть стыд и позор!

— Что такое? — воскликнул герцог, более пораженный загадочным смыслом этих слов, чем их непочтительностью.

— Вы слышали, ваше высочество, — с ледяным спокойствием ответил Бюсси, — и мне нет необходимости повторять.

— Объяснитесь, сударь, и оставьте загадки и анаграммы Шико.

— О, нет ничего легче, ваше высочество, для этого мне достаточно обратиться к вашей памяти.

— Но кто эта женщина?

— Думаю, что вы ее узнали.

— Так это была она! — воскликнул герцог.

— Да, ваше высочество.

— Ты ее видел?

— Да.

— Она с тобой говорила?

— Конечно. Не говорят только призраки. А что, разве у вашего высочества были основания считать ее мертвой или надеяться на ее смерть?

Герцог побледнел и замер, словно раздавленный тяжестью слов того, кто, казалось, должен был бы вести себя как подобает придворному.

— Ну да, ваше высочество, — продолжал Бюсси, — хотя вы и толкнули молодую девушку благородного происхождения на мученическую смерть, все же она избежала погибели. Однако подождите вздыхать с облегчением и не думайте, что вы уже оправданы, ибо, сохранив свою жизнь, она попала в беду большую, чем смерть.

— Что с ней случилось? — спросил герцог, дрожа всем телом.

— С ней случилось то, ваше высочество, что один господин спас ей и честь, и жизнь, но этот человек заставил заплатить за свою услугу такой ценой, что лучше бы он ее не оказывал.

— Ну-ну, договаривай!

— Диана де Меридор, чтобы избежать уже протянутых к ней рук герцога Анжуйского, любовницей которого она не хотела стать, бросилась в объятия человека, который ей ненавистен.

— Что ты сказал?!

— Я сказал, что Диана де Меридор нынче зовется госпожой де Монсоро.

При этих словах обычно бледное лицо герцога побагровело так сильно, что казалось, кровь вот-вот брызнет у него из глаз.

— Силы небесные! — зарычал разъяренный принц. — Неужели это правда?

— Да, черт побери, раз это говорю я, — высокомерно ответил Бюсси.

— Я не то хотел сказать, — поправился принц, — я не сомневаюсь в вашей правдивости, Бюсси, я только спрашиваю себя: возможно ли, чтобы один из моих дворян, какой-то Монсоро, дерзнул похитить у меня женщину, которую я почтил своим расположением!

— А почему нет? — сказал Бюсси.

— И ты бы сделал то же самое?

— Я сделал бы лучше, ваше высочество; я предупредил бы вас, что вашей чести грозит опасность.

— Послушай, Бюсси, — сказал герцог, снова обретая спокойствие, — ты понимаешь, мой милый, что я не оправдываюсь.

— И допускаете ошибку, ваше высочество: во всех случаях, когда затронута честь, вы не более чем дворянин.

— Ну хорошо, вот поэтому я и прошу тебя быть судьей господина де Монсоро.

— Меня?

— Да, тебя, и сказать мне: разве он не вел себя по отношению ко мне как предатель, вероломный предатель?

— По отношению к вам?

— Да, ко мне — ведь мои намерения были ему известны.

— А в намерения вашего высочества входило…

— Добиться расположения Дианы, я не отрицаю.

— Добиться расположения?

— Да, но ни в коем случае не прибегать к насилию.

— Таковы были ваши намерения, ваше высочество? — сказал Бюсси с иронической улыбкой.

— Несомненно, и эти намерения я сохранял до последней минуты, хотя господин де Монсоро возражал против них со всей убедительностью, на какую он способен.

— Ваше высочество! Что я слышу? Этот субъект подбивал вас обесчестить Диану?

— Да.

— Он давал вам такие советы?

— Он мне писал письма. Хочешь, я покажу тебе его письмо?

— О! — воскликнул Бюсси. — Возможно ли это?

— Подожди секунду, ты сам все увидишь.

И герцог бросился за шкатулкой, которая всегда находилась в его кабинете под охраной пажа, вынул оттуда письмо и протянул Бюсси.

— Читай! — сказал он. — Раз уж ты сомневаешься в слове твоего принца.

Бюсси с сомнением дрожащей рукой взят письмо и прочел: “Монсеньер!

Пусть Ваше высочество успокоится: похищение пройдет беспрепятственно, так как сегодня вечером юная особа выезжает на неделю к тетке, которая живет в Людском замке. Я беру на себя все, и Вам не о чем беспокоиться. Ну, а девичьи слезы, поверьте мне, высохнут, как только девица окажется в присутствии Вашего высочества. А пока что… я действую… и нынче вечером… она будет в замке Боже.

Вашего высочества покорнейший слуга Бриан де Монсоро".

— Ну что ты на это скажешь? — спросил принц, после того как Бюсси дважды прочитал письмо.

— Скажу, что вам хорошо служат, ваше высочество.

— То есть, напротив, что меня предают.

— Да, верно, я забыл, что было потом.

— Обмануть меня! Мерзавец! Он заставил меня поверить в смерть женщины…

— … которую он у вас украл. Действительно, подлый поступок, — заметил Бюсси, не скрывая иронии. — Но у господина де Монсоро есть оправдание — он полюбил.

— Ты думаешь? — сказал принц с недоброй улыбкой.

— Проклятье! — ответил Бюсси. — По этому поводу у меня нет своего мнения. Я думаю так, если вы так думаете.

— Что бы ты сделал на моем месте? Нет, погоди, сначала расскажи, как действовал он.

— Он уверил отца молодой девушки в том, что вы были ее похитителем. Он предложил ему свои услуги и явился в замок Боже с письмом от барона де Меридора. Он приплыл в лодке под окна замка и увез с собой пленницу. А потом запер ее в том доме, который вы знаете, и запугиваниями вынудил сочетаться с ним браком.

— Разве это не подлое вероломство?! — вскричал герцог.

— Да, но прикрытое вашим собственным вероломством, — ответил Бюсси со своей обычной смелостью.

— Ах, Бюсси… Ты увидишь, как я умею мстить.

— Вам, мстить? Полноте, ваше высочество, вы не унизитесь до мести.

— Почему?

— Принцы не мстят — они карают. Вы обличите этого Монсоро в подлости, и вы его покараете.

— Каким образом?

— Сделав счастливой Диану де Меридор.

— Разве это в моих силах?

— Конечно.

— Ну а что можно сделать?

— Вернуть ей свободу.

— Ну-ка, объяснись.

— Нет ничего проще. Бракосочетание было насильственным, следовательно, оно недействительно.

— Ты прав.

— Прикажите расторгнуть брак, и вы поступите как настоящий дворянин и как благородный принц.

— Вот оно что! — сказал подозрительный принц. — Смотрите, какой пыл! Так ты и сам заинтересован в этом деле, Бюсси?

— Я-то? Да меньше всего на свете. Я заинтересован только в одном, ваше высочество, — чтобы про меня не могли сказать: вот Луи де Клермон, граф де Бюсси, который служит вероломному принцу и бесчестному человеку.

— Ну хорошо, посмотрим. Но как расторгнуть этот брак?

— Очень легко. Стоит только обратиться к отцу.

— Барону де Меридору?

— Да.

— Но ведь он в Анжу.

— Он здесь, ваше высочество, то есть в Париже.

— У тебя?

— Нет, возле своей дочери. Поговорите с ним, ваше высочество, пусть он поймет, что может рассчитывать на вас; пусть он увидит в вашем высочестве не того, кого он видел до сих пор, — не врага, а покровителя, и тогда он, ныне проклинающий ваше имя, будет вас благословлять как своего доброго гения.

— Это могущественный сеньор в своей округе, — сказал герцог, — и уверяют, что он пользуется большим влиянием во всей провинции.

— Все так, ваше высочество, но не об этом вам следует думать; прежде всего он отец, его дочь попала в беду, и он несчастен, оттого что его дочь несчастна.

— И когда я смогу его увидеть?

— Как только вернетесь в Париж.

— Хорошо.

— Значит, мы обо всем договорились, ваше высочество? — Да.

— Слово дворянина?

— Слово принца.

— А когда вы отправляетесь?

— Нынче вечером. Ты меня подождешь?

— Нет, я поеду вперед.

— Поезжай и будь готов.

— Хорошо, ваше высочество! Где я могу вас видеть?

— На утреннем туалете короля, завтра около полудня.

— Я там буду, ваше высочество. Прощайте.

Бюсси не потерял ни секунды, и дорогу, которую герцог проделал, дремля в карете, за пятнадцать часов, он одолел за пять. С сердцем, переполненным любовью и счастьем, он мчался, чтобы как можно скорее успокоить барона, которому обещал помощь, и Диану, которой возвращал половину жизни.

XXXIV

О ТОМ, КАК ШИКО ВЕРНУЛСЯ В ЛУВР И КАК ЕГО ПРИНЯЛ КОРОЛЬ ГЕНРИХ III

Пробили еще только одиннадцать часов утра, и весь Лувр был погружен в сон. Часовые во дворе старались шагать бесшумно, всадники, сменявшие посты, ехали шагом.

Король, утомленный вчерашним паломничеством, спал, и никто не осмеливался нарушить его сон.

Два человека одновременно подъехали к главным воротам Лувра. Один восседал на свежайшем берберском жеребце, другой — на взмыленном андалузском коне. Они остановились перед воротами и невольно взглянули друг на друга, так как, прибыв с двух прямо противоположных сторон, они столкнулись лицом к лицу.

— Господин де Шико! — учтиво склоняясь, воскликнул тот из приезжих, кто был помоложе. — Как поживаете?

— А, сеньор де Бюсси! Как нельзя лучше, сударь, — ответил Шико с непринужденностью и вежливостью настоящего дворянина, тогда как приветствие Бюсси обличало в нем большого и хорошо воспитанного вельможу.

— Вы приехали поприсутствовать на утреннем туалете короля, сударь? — осведомился Бюсси.

— И вы тоже, я полагаю?

— Нет, я хочу засвидетельствовать почтение его высочеству герцогу Анжуйскому. Вы же знаете, господин де Шико, — улыбаясь, добавил Бюсси, — я не имею счастья принадлежать к любимцам его величества.

— В этом следовало бы упрекнуть короля, а не вас, сударь.

Бюсси поклонился.

— Вы вернулись издалека? — спросил он. — Я слышал, что вы путешествуете.

— Да, сударь, я охотился, — ответил Шико. — Ну, а вы, вы тоже путешествовали?

— Да, я побывал в провинции. Ну, а теперь, сударь, — продолжал Бюсси, — не соблаговолите ли вы оказать мне одну услугу?

— Даже не спрашивайте. Всякий раз, когда господин де Бюсси обращается ко мне с просьбой, какова бы она ни 322 была, — сказал Шико, — он оказывает мне высочайшую честь.

— Отлично. Вас пропустят в луврские палаты — вы человек привилегированный, ну, а я останусь в приемной. Будьте так любезны, предупредите герцога Анжуйского, что я его ожидаю.

— Если герцог Анжуйский в Лувре, — сказал Шико, — он непременно будет присутствовать на утреннем туалете его величества. Почему бы вам, сударь, не пройти туда вместе со мной?

— Я боюсь увидеть недовольное лицо короля.

— Вот как!

— Проклятье, он до сего дня не жалует меня ласковыми улыбками.

— Будьте спокойны, скоро все переменится.

— Ах, так вы предсказываете будущее, господин де Шико?

— Иногда занимаюсь. Не унывайте, господин де Бюсси. Пойдемте.

Они вошли в Лувр и там расстались: один направился в покои короля, другой — в апартаменты, занимаемые герцогом Анжуйским, в которых раньше, как мы, кажется, уже говорили, обитала королева Маргарита.

Генрих III только что проснулся; он позвонил в большой колокольчик, и слуги и друзья толпой устремились в королевскую опочивальню. Королю уже принесли куриный бульон, вино с пряностями и мясной паштет, когда к своему августейшему повелителю вошел оживленный Шико и, даже не поздоровавшись, начал с того, что ухватил кусок паштета с серебряного блюда и отхлебнул бульона из золотой чашки.

— Черт возьми! — воскликнул король, напустив на себя гневный вид, хотя на самом деле был донельзя обрадован. — Да это наш плут Шико! Беглец, бродяга, висельник Шико!

— Ну, ну, что ты говоришь, сын мой! — сказал Шико, бесцеремонно забираясь с ногами в пыльных сапогах в огромное вышитое золотыми геральдическими лилиями кресло, где уже сидел Генрих III. — Значит, мы забыли наше возвращеньице из Польши, когда мы играли роль оленя, а магнаты исполняли партии гончих. Ату, ату его!

— Ну вот, вернулось мое горе, — сказал Генрих, — отныне придется выслушивать только одни колкости. А мне так спокойно жилось эти три недели.

— Ну вот! — воскликнул Шико. — Вечно ты жалуешься. Ты похож на своих подданных, черт меня побери! Посмотрим, чем ты занимался в мое отсутствие, мой милый Генрих! И каких новых глупостей наделал, управляя нашим прекрасным Французским королевством!

— Господин Шико!

— Гм! А наши народы все еще показывают тебе язык?

— Бездельник!

— Не повесили ли кого-нибудь из этих маленьких завитых господинчиков? Ах, извините, господин де Келюс, я вас не заметил.

— Шико, мы поссоримся.

— И, наконец, остались ли какие-нибудь деньги в наших сундуках или в сундуках у евреев? Деньги были бы весьма кстати, нам обязательно нужно поразвлечься, разрази меня гром! Жизнь невыносимо скучна.

И Шико жадно набросился на подрумяненные ломтики мясного паштета, лежавшие на блюде.

Король рассмеялся, все подобные сцены неизменно заканчивались королевским смехом.

— Расскажи-ка, — попросил он, — где ты был и что ты делал все это время?

— Я, — отвечал Шико, — составлял проект маленькой процессии в трех действиях.

Действие первое: кающиеся, одетые только в рубашки и штаны, поднимаются из Лувра на Монпарнас, по пути таская друг друга за волосы и обмениваясь тумаками.

Действие второе: те же самые кающиеся, оголившись до пояса, спускаются с Монмартра к аббатству святой Женевьевы, по пути усердно бичуя себя четками из терновых игл.

Действие третье: наконец, те же самые кающиеся, совсем нагишом, возвращаются из аббатства святой Женевьевы в Лувр, по пути ревностно рассекая друг другу плечи ударами плеток, хлыстов и бичей.

Поначалу я еще задумал ввести как неожиданную перипетию прохождение процессии по Гревской площади, где палачи сожгут кающихся, всех — от первого до последнего. Однако потом сообразил, что Всевышний, наверное, сохранил там, у себя, наверху, малость содомской серы и немного гоморрской смолы, и не захотел лишать Его удовольствия лично заняться поджариванием грешников.

Итак, господа, в ожидании сего великого дня давайте развлекаться.

— Погоди, расскажи сначала, чем ты занимался, — сказал король. — Знаешь ли ты, что я приказал разыскивать тебя во всех притонах Парижа?

— А Лувр ты хорошенько обыскал?

— Должно быть, какой-то распутник держал тебя взаперти, мой друг.

— Это невозможно, Генрих, ведь ты собрал у себя в Лувре всех распутников королевства.

— Значит, я ошибаюсь?

— Э, Бог мой! Конечно, ошибаешься. Впрочем, как всегда и во всем.

— В конце концов выяснится, что ты отбывал покаяние.

— Вот именно. Я ударился было в религию — хотелось просмотреть, что это такое, и, ей-Богу, сыт ею по горло. Хватит с меня монахов. Фу! Грязные скоты!

В эту минуту в комнату вошел господин де Монсоро и почтительно отвесил королю глубокий поклон.

— Ах, вот и вы, господин главный ловчий, — сказал Генрих. — Когда же вы угостите нас увлекательной охотой?

— Когда будет угодно вашему величеству. Я получил известие, что в Сен-Жермен-ан-Лэ полно кабанов.

— Кабан — опаснейший зверь, — сказал Шико. — Помнится, король Карл Девятый чуть не погиб, охотясь на кабана, а потом, копье — такое грубое оружие, что обязательно натрет мозоли на наших маленьких ручках. Не так ли, сын мой?

Монсоро косо посмотрел на Шико.

— Гляди-ка, — сказал гасконец, обращаясь к Генриху, — совсем недавно твой главный ловчий встретил волка.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что, подобно облакам поэта Аристофана, он сохранил что-то волчье в своем лице, особенно в глазах. Просто поразительно!

Монсоро обернулся и, бледнея, сказал Шико:

— Господин Шико, я редко бываю при дворе и не привык иметь дело с шутами, но предупреждаю вас, что не люблю, когда меня оскорбляют в присутствии моего короля, особенно если речь идет о моей службе ему.

— Оно и видно, сударь, — ответил Шико, — вы полная противоположность нам, людям придворным; потому-то мы так и смеялись над последней шуткой короля.

— Над какой это шуткой? — спросил Монсоро.

— Над тем, что он назначил вас главным ловчим. Видите ли, если мой друг Генрих и менее шут, чем я, то дурак он куда больше моего.

Монсоро бросил на гасконца грозный взгляд.

— Ну-ну, — примирительно сказал Генрих, почувствовав, что в воздухе запахло ссорой, — поговорим о чем-нибудь другом, господа.

— Да, — сказал Шико, — поговорим о чудесах, творимых Шартрской Богоматерью.

— Шико, не богохульствуй, — строго предупредил король.

— Мне, богохульствовать? Мне? — удивился Шико. — Полно, ты принимаешь меня за человека церкви, а я человек шпаги. Напротив, это я должен кое о чем тебя предупредить, сын мой.

— О чем именно?

— О том, что ты ведешь себя по отношению к Шартрской Богоматери как нельзя более невежливо.

— С чего ты это взял?

— В этом нет сомнения: у Святой Девы две рубашки, они привыкли лежать вместе, а ты их разъединил. На твоем месте, Генрих, я бы соединил рубашки, и тогда у тебя будет хоть основание надеяться на чудо.

Этот довольно грубый намек на отдаление короля от королевы вызвал смех у придворных.

Генрих потянулся, потер глаза и тоже улыбнулся.

— На этот раз, — проговорил он, — наш дурак дьявольски прав.

И переменил разговор.

— Сударь, — шепотом сказал Монсоро, обращаясь к Шико, — не угодно ли вам, не привлекая ничьего внимания, подождать меня вон там, в оконной нише?

— Как же, как же, сударь, — сказал Шико, — с превеликим удовольствием.

— Хорошо, тогда отойдем туда.

— С вами готов идти хоть в самую чащу леса, сударь.

— Хватит шуточек, здесь они неуместны, ведь над ними некому смеяться, — сказал Монсоро, присоединяясь к шуту, который уже ждал в указанной ему оконной нише. — Мы здесь один на один и можем поговорить откровенно. Слушайте, господин Шико, господин дурак, господин шут, дворянин запрещает вам, уразумейте хорошенько эти слова, запрещает вам над ним смеяться. Он предлагает вам поразмыслить как следует, прежде чем назначать свидания в лесу, ибо в лесах, куда вы сейчас меня приглашали, произрастает целый набор палок и прутьев, вполне пригодных для замены тех ремней, которыми вас столь отменно исхлестали по приказу герцога Майенского.

— А, — сказал Шико, не выказывая ни малейших признаков волнения, хотя в его черных глазах мелькнул зловещий огонек, — а, сударь, вы напоминаете мне о моем долге герцогу Майенскому и хотите, чтобы я и вам задолжал точно так же, как герцогу, и занес ваше имя в ту же рубрику моей памяти, и предоставил бы вам равные с герцогом права на мою признательность.

— Мне кажется, что среди ваших кредиторов, сударь, вы забыли назвать самого главного.

— Это меня удивляет, сударь, я всегда гордился своей отменной памятью. Кто же этот кредитор? Откройте мне, прошу вас.

— Мэтр Никола Давид.

— О! За этого вы не беспокойтесь, — сказал Шико с мрачной улыбкой, — я больше ему ничего не должен, все уплачено сполна.

В этот миг к разговору присоединился третий собеседник.

Это был Бюсси.

— А, господин де Бюсси, — сказал Шико, — прошу вас, помогите мне. Вот господин де Монсоро, который, как видите, меня “поднял” и собирается гнать, как будто я лань или олень. Скажите ему, господин де Бюсси, что он ошибается: он имеет дело с кабаном, а кабан бросается на охотника.

— Господин Шико, — ответил Бюсси, — по-моему, вы несправедливы к господину главному ловчему, думая, что он принимает вас не за того, кем вы являетесь, то есть не за благородного дворянина. Сударь, — продолжал Бюсси, обращаясь к графу, — на меня возложена честь уведомить вас, что его высочество герцог Анжуйский желает с вами побеседовать.

— Со мной? — обеспокоился Монсоро.

— Именно с вами, сударь, — подтвердил Бюсси.

Монсоро бросил на герцогского посланца острый взгляд, намереваясь проникнуть в глубины его души, но глаза и улыбка Бюсси были исполнены такой безмятежной ясности, что главному ловчему пришлось отказаться от своего намерения.

— Вы будете меня сопровождать, сударь? — осведомился он у Бюсси.

— Нет, сударь, я поспешу известить его высочество, что вы сейчас к нему явитесь, а вы тем временем испросите у короля дозволения уйти.

И Бюсси возвратился тем же путем, каким пришел, со своей обычной ловкостью пробираясь среди толпы придворных.

Герцог Анжуйский действительно ожидал в своем кабинете, перечитывая уже знакомое нашим читателям письмо. Заслышав шорох раздвигаемых портьер, он подумал, что это Монсоро явился по его вызову, и спрятал письмо.

Вошел Бюсси.

— Где он? — спросил герцог.

— Он сейчас придет, ваше высочество.

— Он ничего не заподозрил?

— Ну, а если бы и так, если он что-то и подозревает? — сказал Бюсси. — Разве он не ваше создание? Вы вытащили его из безвестности — разве вы не в силах уничтожить его?

— Без сомнения, в силах, — сказал герцог с тем озабоченным видом, который появлялся у него всякий раз, когда он чувствовал приближение важных событий и предвидел необходимость каких-то решительных действий со своей стороны.

— Что, сегодня он кажется вам менее виновным, чем вчера?

— Напротив, во сто крат более. Его деяния относятся к преступлениям, тяжесть которых кажется тем больше, чем дольше о них размышляешь.

— Что ни говори, — сказал Бюсси, — все сводится к одному: он вероломно похитил молодую девушку из благородного сословия и обманным путем женился на ней, используя для этого средства, недостойные дворянина; он либо сам должен потребовать расторжения брака, либо вы это сделаете за него.

— Обещаю.

— И ради отца, ради дочери, ради Меридорского замка, ради Дианы — вы даете мне слово?

— Даю.

— Подумайте — они предупреждены, они в тревоге ждут, чем кончится ваш разговор с этим человеком.

— Девушка получит свободу. Бюсси, даю тебе слово,

— Ах, — сказал Бюсси, — если вы это сделаете, ваше высочество, вы действительно будете великим принцем.

И, взяв руку герцога, ту самую руку, которая подписала столько лживых обещаний и нарушила столько клятвенных обетов, он почтительно поцеловал ее.

В это мгновение в прихожей раздались шаги.

— Вот он, — сказал Бюсси.

— Пригласите войти господина де Монсоро! — крикнул Франсуа строгим тоном, и Бюсси увидел в этой строгости доброе предзнаменование.

На этот раз молодой человек, почти уверенный в том, что он, наконец, достиг венца своих желаний, раскланиваясь с Монсоро, не смог погасить во взгляде торжествующего и насмешливого блеска; что до главного ловчего, то он встретил взгляд Бюсси мутным взором, за которым, как за стенами неприступной крепости, укрыл свои чувства.

Бюсси ожидал в уже известном нам коридоре — в том самом, где однажды ночью Карл IX, будущий Генрих III, герцог Алансонский и герцог де Гиз чуть не задушили Ла Моля поясом королевы-матери. Сейчас в этом коридоре и на лестничной площадке, куда он выходил, толпились дворяне, съехавшиеся на поклон к герцогу.

Бюсси присоединился к этому жужжащему рою, и придворные торопливо расступились, давая ему место; при дворе герцога Анжуйского Бюсси пользовался почетом как благодаря своим личным заслугам, так и потому, что в нем видели фаворита герцога. Наш герой надежно запрятал в глубине сердца обуревавшее его волнение и ничем не выдавал смертельную тоску, затаившуюся в душе. Он ждал, чем закончится разговор, от которого зависело все его счастье, все его будущее.

Беседа сулила быть довольно оживленной. Бюсси уже достаточно знал главного ловчего и понимал, что он не из тех, кто сдается без борьбы. Однако герцогу Анжуйскому надо было только нажать на Монсоро, и если тот не согнется — тем хуже для него: он сломается.

Вдруг из кабинета донеслись знакомые раскаты голоса принца. Казалось, он приказывал.

Бюсси затрепетал от радости.

— Ага, — сказал он, — герцог держит свое слово.

Но за этими первыми раскатами не последовало других. Испуганные придворные замолчали, с беспокойством переглядываясь, и в коридоре наступила такая же глубокая тишина.

Это встревожило Бюсси, нарушило его мечтания. Надежда покидала его, и на смену ей приходило отчаяние. Он чувствовал, как медленно текут минуты, и в таком состоянии протомился около четверти часа.

Внезапно двери в комнату герцога растворились, из-за портьеры донеслись веселые голоса.

Бюсси вздрогнул. Он знал, что в комнате не было никого, кроме герцога и главного ловчего, и, если бы их беседа протекала так, как он ожидал, у них не могло быть причин для веселья.

Голоса стали слышнее, и вскоре портьера приподнялась. Монсоро вышел, пятясь задом и кланяясь. Герцог проводил его до порога комнаты со словами:

— Прощайте, мой друг. Мы обо всем договорились.

— Мой друг! — пробормотал Бюсси. — Черт возьми! Что это значит?

— Таким образом, ваше высочество, — говорил Монсоро, все еще обратясь лицом к принцу, — вы полагаете, что лучшее средство — это гласность?

— Да, да, — сказал герцог, — все эти тайны — просто детские забавы.

— Значит, — продолжал главный ловчий, — нынче вечером я представлю ее королю.

— Идите и ничего не бойтесь. Я все подготовлю.

Герцог наклонился к главному ловчему и сказал несколько слов ему на ухо.

— Будет исполнено, ваше высочество, — ответил тот.

Монсоро отвесил последний поклон герцогу, тот оглядывал собравшихся придворных, не замечая Бюсси, стоящего за портьерой, в которую он вцепился, чтобы удержаться на ногах.

— Господа, — сказал Монсоро, обращаясь к придворным, которые ожидали своей очереди на аудиенцию и уже заранее склонились перед новым фаворитом, казалось затмившим блеском дарованных ему милостей самого Бюсси, — господа, позвольте мне объявить вам одну новость: его высочество разрешил мне огласить мой брак с Дианой де Меридор, месяц назад ставшей моей супругой, и нынче вечером я под его высоким покровительством представлю ее ко двору.

Бюсси пошатнулся: удар, хотя уже не внезапный, все же был так ужасен, что молодому человеку показалось, будто он раздавлен тяжестью свалившейся на него беды.

В этот момент Бюсси поднял голову, и они с герцогом, оба бледные, но под наплывом совершенно противоположных чувств, обменялись взглядами: взор Бюсси выражал бесконечное презрение, в глазах герцога читался страх.

Монсоро пробирался сквозь толпу дворян, осыпаемый поздравлениями и любезностями.

Бюсси двинулся было к герцогу, но герцог, увидев это движение, поспешил опустить портьеру; за портьерой тотчас же хлопнула дверь и щелкнул ключ, повернувшись в замке.

Бюсси почувствовал, как горячая кровь прихлынула к его вискам и сердцу. Рука его непроизвольно сжала рукоять кинжала, висевшего на поясе, и наполовину вытащила лезвие из ножен, ибо этот человек не умел сопротивляться первому порыву своих неукротимых страстей; однако та же любовь, что побуждала к свирепости, парализовала порыв. Горькая, глубокая, острая скорбь затушила гнев; сердце не раздулось под напором ярости — оно разбилось.

В этом пароксизме двух страстей, одновременно боровшихся в его душе, порыв молодого человека иссяк: так сталкиваются и одновременно опадают две могучие волны, которые, казалось, хотели взметнуться на небо.

Бюсси понял, что, если он останется здесь, раздирающее его безмерное горе станет любопытным зрелищем для придворной челяди. Он дошел. до потайной лестницы, спустился по ней во двор Лувра, вскочил на коня и галопом поскакал на улицу Сент-Антуан.

Барон и Диана ожидали ответа, обещанного им Бюсси. Молодой человек предстал перед ними белый как мел, лицо его было искажено, глаза налиты кровью.

— Сударыня! — воскликнул он. — Вы можете меня презирать, вы можете меня ненавидеть! Я полагал, что я кое-что значу в этом мире, а я всего лишь ничтожная пылинка. Я думал, что способен на что-то, а мне не дано даже вырвать сердце из своей груди. Сударыня, вы действительно супруга господина де Монсоро, и с этого часа — супруга законно признанная: нынче вечером вы будете представлены ко двору. А я всего лишь бедный дурак, жалкий безумец, впрочем, нет, скорее, вы были правы, господин барон, — это герцог Анжуйский трус и подлец.

И, оставив испуганных отца и дочь, обезумевший от горя, пьяный от бешенства, Бюсси выскочил из комнаты, сбежал по ступенькам вниз, прыгнул в седло, вонзил шпоры в бока коню и помчался куда глаза глядят, бросив поводья и сея вокруг себя смятение и страх. Судорожно прижимая руку к груди, он думал лишь об одном: как бы заставить умолкнуть отчаянно бьющееся сердце.

XXXV

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ ГЕРЦОГОМ АНЖУЙСКИМ И ГЛАВНЫМ ловчим

Настало время объяснить читателю, почему герцог Анжуйский нарушил слово, данное Бюсси.

Принимая графа де Монсоро после разговора со своим любимцем, герцог искренне намеревался последовать советам Бюсси. В его теле желчь легко приходила в возбуждение и изливалась из сердца, источенного двумя главными страстями, свившими в нем гнездо: честолюбием и страхом. Честолюбие герцога было оскорблено, а страх перед позорным скандалом, которым грозил Бюсси от имени барона де Меридора, весьма ощутимо подхлестывал его гнев.

И в самом деле, два таких чувства, соединившись, вызывают опасный взрыв, особенно если сердце, в котором они гнездятся, обладает толстыми стенками и плотно закупорено, подобно бомбе, до отказа начиненной порохом, — тогда сила сжатия удваивает силу взрыва.

Поэтому герцог Анжуйский принял главного ловчего, сохраняя на лице одно из тех суровых выражений, которые приводили в трепет самых неустрашимых придворных, ибо все хорошо знали мстительный нрав Франсуа.

— Ваше высочество пожелали меня видеть? — спокойно осведомился Монсоро, глядя на стенной ковер.

Этот человек, привыкший управлять настроениями своего покровителя, угадывал, какое яростное пламя бушует под его видимой холодностью. И можно было бы сказать, одушевив неодушевленные предметы, что он пытается выведать у комнаты замыслы ее хозяина.

— Не бойтесь, сударь, — сказал герцог, разгадав истинное значение взгляда Монсоро, — за этими коврами никого нет; мы можем разговаривать свободно и, главное, откровенно.

Монсоро поклонился.

— Ибо вы хороший слуга, господин главный ловчий Французского королевства, и привязаны к моей особе, не так ли?

— Я полагаю, ваше высочество.

— Со своей стороны я в этом уверен, сударь: ведь это вы не раз открывали заговоры, сплетенные против меня; ведь это вы помогали мне в моих делах, часто забывая свои собственные интересы и даже подвергая опасности свою жизнь.

— О, ваше высочество!

— Я все знаю. Да вот совсем недавно… Придется напомнить вам этот случай, ведь сами вы поистине воплощенная деликатность и никогда даже косвенно не упомянете об 331 оказанной вами услуге. Так вот недавно, во время этого злосчастного происшествия…

— Какого происшествия, ваше высочество?

— Похищения Дианы де Меридор! Бедное юное создание!

— Увы! — пробормотал Монсоро так, что нельзя было понять, к кому относится его сожаление.

— Вы ее оплакиваете, не так ли? — сказал герцог, снова переводя разговор на твердую почву.

— А разве вы ее не оплакиваете, ваше высочество?

— Я? О! Вы же знаете, как я сожалел о моем роковом капризе! И, подумайте, из-за моих дружеских чувств к вам, из-за привычки моей к вашим добрым советам я позабыл, что, не будь вас, я не похитил бы юную девицу.

Монсоро почувствовал удар.

“Посмотрим, — сказал он себе, — может быть, это просто угрызения совести?”

— Ваше высочество, — ответил он, — ваша природная доброта побуждает вас возводить на себя напраслину — не вы явились причиной смерти Дианы де Меридор, да и я также в ней не повинен.

— Почему? Объяснитесь.

— Извольте. Разве было у вас в мыслях не останавливаться даже перед смертью Дианы де Меридор?

— О, конечно, нет.

— Тогда ваши намерения оправдывают вас. Вы ни при чем: стряслась беда, случайная беда, такие несчастья происходят каждый день.

— И к тому же, — добавил герцог, погружая свой взгляд в самое сердце Монсоро, — смерть все окутала своим вечным безмолвием!

В этих словах прозвучала столь зловещая интонация, что Монсоро тотчас же вскинул глаза на принца и подумал: “Нет, это не угрызения совести…”

— Ваше высочество, — сказал он, — позволите ли вы мне говорить с вами откровенно?

— А что, собственно, вам мешает? — с высокомерным удивлением осведомился принц.

— И вправду, я не знаю, что мне сейчас мешает.

— Что вы хотите этим сказать?

— О, ваше высочество, я хочу сказать, что отныне откровенность должна быть основой моей беседы с принцем, наделенным столь выдающимся умом и столь благородным сердцем.

— Отныне?.. Почему только отныне?