Книга: Дюма. Том 05. Графиня де Монсоро

Назад: XX О ТОМ, КАК ШИКО, ОСТАВШИСЬ В ЧАСОВНЕ АББАТСТВА, ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ ТО, ЧТО ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ БЫЛО ВЕСЬМА ОПАСНО

Дальше: XXXI О ТОМ, КАК МОНАХ ИСПОВЕДОВАЛ АДВОКАТА И КАК АДВОКАТ ИСПОВЕДОВАЛ МОНАХА

XXVI

О ТОМ, КАК БРАТ ГОРАНФЛО ПРОСНУЛСЯ И КАКОЙ ПРИЕМ БЫЛ ОКАЗАН ЕМУ В МОНАСТЫРЕ

Мы оставили нашего друга Шико в ту минуту, когда он восхищенно любовался братом Горанфло, который беспробудно спал, сотрясая воздух громозвучным храпом. Шико знаком предложил хозяину гостиницы выйти и унести свечу, а кроме того, он попросил мэтра Бономе ни в коем случае не проговориться почтенному монаху, что его сотрапезник выходил в десять часов вечера и вернулся только в три часа пополуночи.

Поскольку мэтру Бономе было ясно, что, какие бы отношения ни связывали шута и монаха, расплачивается всегда шут, он питал к шуту великое почтение, а к монаху относился довольно пренебрежительно. Поэтому он обещал Шико никому не заикаться насчет событий прошедшей ночи и удалился, как ему и было предложено, оставив обоих друзей в темноте.

Вскоре Шико заметил одну особенность, которая привела его в восторг: брат Горанфло не только храпел, но и говорил. Его бессвязные речи были порождением не терзаемой угрызениями совести, как вы могли бы подумать, а перегруженного пищей желудка. Если бы слова, выпаливаемые братом Горанфло во сне, присоединить одно к другому, мы получили бы необычайный букет из изысканных цветов духовного красноречия и чертополоха застольной мудрости.

Шико тем временем понял, что в кромешной тьме ему чрезвычайно трудно будет выполнить свою задачу и восстановить статус-кво, так чтобы его собутыльник, проснувшись, ничего не заподозрил. И в самом деле, передвигаясь в темноте, он, Шико, может неосторожно наступить на одну из четырех конечностей Горанфло, раскинутых в неизвестных ему направлениях, и тогда боль вырвет монаха из мертвой спячки.

Чтобы немного осветить комнату, Шико подул на угли в очаге.

При этом звуке Горанфло перестал храпеть и пробормотал:

256

— Братие! Вот лютый ветер: се дуновение Господне, дыхание Всевышнего, оно меня вдохновляет.

И тут же снова захрапел.

Шико выждал минуту, пока сон опять не завладеет монахом, затем осторожно начал его распеленывать.

— Б р-р-р-р! — зарычал Горанфло. — Какой холод! Виноград не вызреет при таком холоде.

Шико прервал свое занятие на середине, выждал несколько минут, потом опять принялся за работу.

— Вы знаете мое усердие, братие, — забормотал монах, — я все отдам за святую церковь и за его светлость герцога де Гиза.

— Каналья! — сказал Шико.

— Таково и мое мнение, — немедленно отозвался Горанфло, — с другой стороны, несомненно…

— Что несомненно? — спросил Шико, приподнимая монаха, чтобы надеть на него рясу.

— Несомненно, что человек сильнее вина; брат Горанфло боролся с вином, как Иаков с ангелом, и брат Горанфло победил вино.

Шико пожал плечами.

Это несвоевременное движение привело к тому, что Горанфло открыл один глаз и увидел над собой улыбающегося Шико, который в неверном свете углей очага показался ему мертвенно-бледным и зловещим.

— Ах, только не надо призраков, не надо домовых! — запротестовал монах, словно объясняясь с каким-то хорошо знакомым чертом, который нарушил условия подписанного между ними договора.

— Он мертвецки пьян, — заключил Шико, окончательно облачив брата Горанфло в рясу и накидывая ему на голову капюшон.

— В добрый час! — проворчал монах. — Наконец-то ключарь догадался закрыть двери на хоры, и больше не дует.

— Теперь можешь просыпаться, — сказал Шико. — Мне все равно.

— Господь внял моей молитве, — бормотал Горанфло, — и мерзопакостный аквилон, который он наслал, чтоб померзли виноградники, превратился в сладчайший зефир.

— Аминь! — сказал Шико.

Придав возможно большую правдоподобность нагромождению пустых бутылок и грязных тарелок на столе, он соорудил себе подушку из салфеток и простыню из скатерти, улегся на пол бок о бок с Горанфло и заснул.

Солнечным лучам, упавшим на глаза монаха, и доносившемуся из кухни хриплому голосу трактирщика, который подгонял своих поварят, удалось пробиться сквозь густые пары, окутывавшие сознание Горанфло.

Монах приподнялся и с помощью обеих рук утвердился на той части тела, которой предусмотрительная природа предназначила быть центром тяжести человека.

Не без труда завершив свои усилия, Горанфло воззрился на красноречивый натюрморт из пустой посуды на столе; Шико лежал, грациозно изогнув руку с таким расчетом, чтобы из-под этой руки иметь возможность обозревать комнату, и не упускал из виду ни одного движения монаха. Время от времени гасконец притворно храпел, и делал это так естественно, что с блеском подтверждал свой талант подражателя, о котором мы уже говорили.

— Белый день! — воскликнул монах. — Проклятье! Белый день! Похоже, я всю ночь здесь провалялся.

Затем он собрался с мыслями:

— А как же аббатство! Ой-ой-ой!

И стал судорожно подпоясываться шнурком — труд, который Шико не счел нужным взять на себя.

— Недаром, — продолжал Горанфло, — у меня был страшный сон: мне снилось, что я покойник и завернут в саван, а саван-то весь в пятнах крови.

Горанфло не сильно ошибался.

Ночью, в полудреме, он принял скатерть, в которую был завернут, за саван, а винные пятна на ней — за кровь.

— К счастью, это был сон, — успокоил он себя, снова озираясь вокруг.

На этот раз глаза монаха остановились на Шико: тот, почувствовав на себе взгляд, захрапел с удвоенной силой.

— Как он великолепен, этот пьяница, — продолжал Горанфло, с завистью глядя на товарища. — И, наверное, счастлив, — добавил он, — раз спит так крепко. Ах, побыл бы он в моей шкуре!

И монах испустил вздох, который, слившись с храпом Шико, образовал такой мощный звук, что, несомненно, разбудил бы гасконца, если бы тот действительно спал.

— А что если растолкать его и посоветоваться? — подумал вслух Горанфло. — Ведь он мудрый советчик.

Тут Шико утроил свои старания, и его храп, достигавший органного звучания, поднялся до раскатов грома.

— Нет, не надо, — сам себе возразил Горанфло, — он будет чересчур задаваться. Я и без его помощи сумею что-нибудь соврать. Но что бы я ни соврал, — продолжал монах, — мне не миновать монастырской темницы. Дело не в темнице, а в том, что придется сидеть на хлебе и воде. Ах, хоть бы деньги у меня были, тогда бы я подкупил брата тюремщика.

Услышав эти слова, Шико незаметно вытащил из кармана довольно объемистый кошелек и сунул его себе под живот.

Эта предосторожность оказалась отнюдь не лишней, ибо Горанфло с сокрушительной миной придвинулся к своему другу, печально бормоча:

— Если бы он проснулся, он не отказал бы мне в одном экю, но его сон для меня священн и придется мне самому…

Тут брат Горанфло, до сих пор пребывавший в сидячем положении, сменил его на коленопреклоненное и, в свой черед склонившись над Шико, осторожно запустил руку ему в карман.

Однако Шико, в отличие от своего собутыльника, не счел своевременным призывать на помощь черта, и позволил монаху вдоволь порыться и в том, и в другом кармане камзола.

— Странно, — сказал Горанфло, — в карманах пусто; А! Должно быть, в шляпе.

Пока монах разыскивал шляпу, Шико высыпал на ладонь содержимое кошелька и зажал монеты в кулаке, а пустой кошелек, плоский, как бумажный лист, засунул в карман штанов.

— Ив шляпе ничего нет, — сказал монах, — это меня удивляет. Мой друг Шико — дурак чрезвычайно умный и никогда не выходит из дому без денег. Ах ты, хитрюга, — добавил он, растянув в улыбке рот до ушей, — я забыл, что у тебя есть еще и штаны.

Его рука скользнула в карман штанов Шико и извлекла оттуда пустой кошелек.

— Господи Иисусе! — пробормотал Горанфло. — А ужин… кто заплатит за ужин?

Эта мысль так сильно подействовали на монаха, что он тотчас же вскочил на ноги, неуверенным, но весьма быстрым шагом направился к двери, молча прошел через кухню, невзирая на попытки хозяина завязать разговор, и выбежал из гостиницы.

Тогда Шико засунул деньги обратно в кошелек, а кошелек — в карман и, облокотившись на уже согретый солнечными лучами подоконник, погрузился в глубокие размышления, начисто забыв о существовании брата Горанфло.

Тем временем брат сборщик пожертвований продолжал свой путь с сумой на плече и с довольно сложным выражением лица; встречным прохожим оно казалось глубокомысленным и благочестивым, а на самом деле было озабоченным, так как Горанфло пытался сочинить одну из тех спасительных выдумок, которые осеняют ум подвыпившего монаха или опоздавшего на перекличку солдата; основа этих измышлений всегда одинакова, но сюжет их всегда прихотлив и зависит от силы воображения лгуна.

Когда брат Горанфло издалека увидел двери монастыря, они показались ему более мрачными, чем обычно, а кучки монахов, беседующих на пороге и взирающих с беспокойством поочередно на все четыре стороны света, явно предвещали недоброе.

Как только братья заметили Горанфло, появившегося на углу улицы Сен-Жак, они пришли в столь сильное возбуждение, что сборщика пожертвований обуял дикий страх, которого до сего дня ему еще не приходилось испытывать.

“Это они обо мне судачат, — подумал он, — на меня показывают пальцем, меня поджидают; прошлой ночью меня искали; мое отсутствие вызвало переполох; я погиб”.

Голова его пошла кругом, в уме промелькнула безумная мысль — бежать, бежать немедля, бежать без оглядки. Однако несколько монахов уже шли навстречу, несомненно, они пустятся в погоню. Брат Горанфло не переоценивал свои возможности: он знал, что не создан для бега вперегонки. Его схватят, свяжут и поволокут в монастырь. Нет, уж лучше сразу покориться судьбе.

И, повесив нос, он направился к своим товарищам, которые, по-видимому, не решались заговорить с ним.

“Увы! — подумал Горанфло. — Они делают вид, что больше меня не знают, я для них камень преткновения”.

Наконец один монах осмелился подойти к Горанфло.

— Бедный брат, — сказал он.

Горанфло сокрушенно вздохнул и возвел очи горе.

— Вы знаете, отец приор ждет вас, — добавил другой монах.

— Ах, Боже мой!

— Ах, Боже мой, — повторил третий, — он приказал привести вас к нему немедленно, как только вы вернетесь в монастырь.

— Вот чего я боялся, — сказал Горанфло.

И, полумертвый от страха, он вошел в монастырь, двери которого за ним захлопнулись.

— А, это вы, — воскликнул брат привратник, — идите же скорей, скорей, достопочтимый отец приор Жозеф Фулон вас требует к себе.

И брат привратник, схватив Горанфло за руку, повел, или, вернее, поволок, его за собой в келью приора.

И снова за Горанфло закрылись двери.

Он опустил глаза, страшась встретиться с грозным взором аббата; он чувствовал себя одиноким, всеми покинутым, лицом к лицу со своим духовным руководителем, который, наверное, разгневан его поведением — и справедливо разгневан.

— Ах, наконец-то вы явились, — сказал аббат.

— Ваше преподобие… — пролепетал монах.

— Сколько беспокойства вы нам причинили! — сказал аббат.

— Вы слишком добры, отец мой, — ответил Горанфло, который никак не мог взять в толк, почему с ним говорят в таком снисходительном тоне.

— Вы боялись вернуться после того, что натворили этой ночью, не так ли?

— Признаюсь, я не смел вернуться, — сказал монах, на лбу которого выступил ледяной пот.

— Ах, дорогой брат, дорогой брат! — покачал головой приор. — Как все это молодо-зелено и как неосмотрительно вы себя вели.

— Позвольте мне объяснить вам, отец мой…

— А зачем объяснять? Ваша выходка…

— Мне незачем объяснять? — сказал Горанфло. — Тем лучше, ибо мне трудно было бы это сделать.

— Я вас прекрасно понимаю. Вы на миг поддались экзальтации, восторгу; экзальтация — святая добродетель, восторг — священное чувство, но чрезмерные добродетели граничат с пороками, а самые благородные чувства, если над ними теряют власть, достойны порицания.

— Прошу прощения, отец мой, — сказал Горанфло, — но если вы все понимаете, то я не понимаю ничего. О какой выходке вы говорите?

— О вашей выходке прошлой ночью.

— Вне монастыря? — робко осведомился монах.

— Нет, в монастыре.

— Я совершил какую-то выходку?

— Да, вы.

Горанфло почесал кончик носа. Он начал понимать, что они толкуют о разных вещах.

— Я столь же добрый католик, что и вы, и, однако же, ваша смелость меня напугала.

— Моя смелость… — сказал Горанфло. — Значит, я был смел?

— Более чем смел, сын мой, вы были дерзки.

— Увы! Подобает прощать вспышки темперамента, еще недостаточно укрощенного постами и бдениями; я исправлюсь, отец мой.

— Да, но в ожидании я не могу не опасаться за последствия этой вспышки для вас, да и для всех нас тоже. Если бы все осталось между нашей братией, тогда совсем другое дело.

— Как! — сказал Горанфло. — Об этом знают в городе?

— Нет сомнения. Вы помните, что там присутствовало более ста человек мирян, которые не упустили ни слова из вашей речи.

— Из моей речи? — переспросил Горанфло, все больше и больше удивляясь.

— Я признаю, что речь была прекрасной. Понимаю, что овации должны были вас опьянить, а всеобщее одобрение могло заставить вас возгордиться; но дойти до того, чтобы предложить пройти процессией по улицам Парижа, призывать надеть кирасу и со шлемом на голове и протазаном на плече повести за собой добрых католиков, согласитесь сами, — это уж слишком.

В выпученных глазах Горанфло сменялись все степени и оттенки удивления.

— Однако, — продолжал аббат, — есть возможность все уладить. Священный пыл, который кипит в вашем благородном сердце, вреден вам в Париже, где столько злых глаз следят за вами. Я хочу, чтобы вы его остудили.

— Где, отец мой? — спросил Горанфло, убежденный, что ему не избежать тюрьмы.

— В провинции.

— Изгнание! — воскликнул Горанфло.

— Оставаясь здесь, вы рискуете подвергнуться гораздо более суровому наказанию, дражайший брат.

— А что мне грозит?

— Судебный процесс, который, вероятнее всего, закончится приговором к пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни.

Горанфло страшно побледнел. Он никак не мог взять в толк, почему ему может грозить пожизненное тюремное заключение или даже смертная казнь за то, что он всего-навсего напился в кабачке и провел ночь вне стен монастыря.

— В то время как, ежели вы согласитесь на временное изгнание, возлюбленный брат, вы не только избегнете опасности, но еще и водрузите знамя веры в провинции. Все, что вы делали и говорили прошлой ночью, весьма опасно и даже немыслимо здесь, на глазах у короля и его проклятых миньонов, но в провинции это вполне допустимо. Отправляйтесь же поскорей, брат Горанфло, быть может, и сейчас уже слишком поздно и лучники короля уже получили приказ арестовать вас.

— Как! Преподобный отец, что я слышу? — лепетал монах, испуганно вращая глазами, ибо, по мере того как приор, чья снисходительность поначалу внушала ему самые радужные надежды, продолжал говорить, брат сборщик пожертвований все больше поражался чудовищным размерам, до которых раздувалось его прегрешение, по правде говоря, весьма простительное. — Вы сказали — лучники, а какое мне дело до лучников?

— Ну, если вам нет до них дела, то, может быть, у них найдется дело к вам.

— Но, значит, меня выдали? — спросил брат Горанфло.

— Я бы мог держать пари, что это так. Уезжайте же, уезжайте.

— Уехать, преподобный отец! — воскликнул растерявшийся Горанфло. — Но на что я буду жить, если уеду?

— О, нет ничего легче. Вы брат сборщик пожертвований для монастыря; вот этим вы и будете существовать. До нынешнего дня собранными пожертвованиями вы питали других; отныне сами будете ими питаться. И затем, вам нечего беспокоиться. Боже мой! Мысли, которые вы здесь высказывали, приобретут вам в провинции столько приверженцев, что, ручаюсь, вы ни в чем не будете испытывать недостатка.

Однако ступайте, ступайте с Богом и, не вздумайте возвращаться, пока не получите от нас приглашения.

И приор, ласково обняв монаха, легонько, но настойчиво подтолкнул его к двери кельи.

А там уже собралась вся братия в ожидании выхода брата Горанфло.

Как только он появился, монахи толпой бросились к нему, каждый пытался прикоснуться к его руке, шее, одежде. Усердие некоторых достигало того, что они целовали полы его рясы.

— Прощайте, — говорил один, прижимая брата Горанфло к сердцу, — прощайте, вы святой человек, не забывайте меня в своих молитвах.

— Ну и ну! — шептал себе под нос Горанфло. — Это я-то святой человек? Занятно.

— Прощайте, бесстрашный поборник веры, — твердил другой, пожимая ему руку. — Прощайте! Готфрид Буйонский — карлик рядом с вами.

— Прощайте, мученик, — напутствовал третий, целуя концы шнурка его рясы, — мы все еще живем во тьме, но свет вскоре воссияет.

И так Горанфло, передаваемый из рук в руки, шествовал от поцелуя к поцелую, от похвалы к похвале, пока не оказался у ворот монастыря, которые, как только он вышел, захлопнулись за ним.

Горанфло посмотрел на ворота с выражением, не поддающимся описанию. Из Парижа он вышел пятясь, словно уходя от ангела, грозящего ему концом своего огненного меча.

Вот что он сказал, подойдя к городской заставе:

— Пусть дьявол меня заберет! Они там все с ума посходили, а если не посходили, то будь милостив ко мне, Боже, стало быть, это я, грешный, рехнулся.

XXVII

О ТОМ, КАК БРАТ ГОРАНФЛО УБЕДИЛСЯ, ЧТО ОН СОМНАМБУЛА, И КАК ГОРЬКО ОН ОПЛАКИВАЛ СВОЮ НЕМОЩЬ

Вплоть до рокового дня, к которому мы пришли в своем повествовании, того дня, когда на бедного монаха свалилась неожиданная беда, брат Горанфло вел жизнь созерцательную, то есть он выходил их монастыря рано поутру, если хотел подышать свежим воздухом, и попозже, если желал погреться на солнышке; уповая на Бога и на монастырскую кухню, он заботился лишь о том, чтобы обеспечить себе добавочно и, в общем-то, не так уж часто сугубо мирские трапезы в “Роге изобилия”.Число и обилие этих трапез зависели от настроения верующих, ибо оплачивались они только звонкой монетой, собранной братом Горанфло в виде пожертвований. И брат Горанфло, проходя по улице Сен-Жак, не упускал случая сделать остановку в “Роге изобилия” вместе со своим уловом, после чего доставлял в монастырь все собранные им в течение дня доброхотные даяния за вычетом монет, оставшихся в кабачке. И еще у него был Шико, друг, который любил хорошо поесть в веселой компании. Но на Шико нельзя было полагаться. Порой они встречались три или четыре дня подряд, потом Шико внезапно исчезал и не показывался две недели, месяц, полтора месяца. То он сидел с королем во дворце, то сопровождал короля в очередное паломничество, то разъезжал по каким-то своим делам или просто из прихоти. Горанфло принадлежал к числу тех монахов, для которых, как и для иных сыновей полка, мир начинался со старшего в доме, сиречь с монастырского полковника, и заканчивался пустым котелком.

Итак, сие дитя монастыря, сей солдат церкви, если только нам позволят применить к духовному лицу образное выражение, которым мы только что охарактеризовали защитников родины, никогда и в мыслях не держал, что в один прекрасный день ему придется пуститься в путь навстречу неизвестности.

Если бы у него были деньги! Но приор ответил на его вопрос по-апостольски просто и ясно, как это сказано у святого Луки: “Ищите и обрящете”.

Подумав, в каких далеких краях ему придется искать, Горанфло почувствовал усталость во всем теле.

Однако на первых порах самое главное было уйти от опасности, которая над ним нависла, опасности неизвестной, но близкой, по крайней мере, такое заключение можно было сделать из слов приора.

Незадачливый монах был не из тех, кто может изменить свою внешность и с помощью какой-нибудь метаморфозы ловко ускользнуть от преследователей, поэтому он решил сначала выйти в открытое поле и, укрепившись в этом решении, довольно бодрым шагом прошел через Бурдельские ворота, а затем в страхе, как бы лучники, приятную встречу с которыми посулил ему настоятель монастыря св. Женевьевы, и в самом деле не проявили излишнего рвения, украдкой, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве, пробрался мимо караульни ночной стражи и поста швейцарцев.

Но когда он оказался на вольном воздухе, в открытом поле, в пятистах шагах от городской заставы, когда увидел на склонах рва, имеющих форму кресла, первую весеннюю травку, пробившуюся сквозь землю, увидел впереди над горизонтом веселое весеннее солнце, слева и справа — голые поля, а сзади шумный город, он уселся на дорожном откосе, подпер свой двойной подбородок широкой толстой ладонью, почесал указательным пальцем квадратный кончик носа, напоминающего нос дога, и погрузился в размышления, прерываемые жалобными вздохами.

Брату Горанфло недоставало только арфы для полного сходства с одним из тех евреев, которые, повесив свои арфы на иву во времена разрушения Иерусалима, оставили будущему человечеству знаменитый псалом “Super flumina Babylonis” и послужили образом для бесчисленного множества печальных картин.

Горанфло вздыхал так выразительно еще и потому, что время близилось к девяти, а это час обеденной трапезы, ибо монахи, отстав от цивилизации, как это и подобает людям, удалившимся от мирской суеты, в году Божьей милостью 1578-м все еще придерживались обычаев доброго короля Карла, который обедал в восемь часов утра, сразу после мессы.

Перечислить противоречивые мысли, вихрем проносившиеся в мозгу брата Горанфло, вынужденного поститься, было бы не менее трудно, чем счесть песчинки, поднятые ветром на морском берегу в бурный день.

Но первой его мыслью, от которой, мы должны это сказать, он с большим трудом отделался, было решение вернуться в Париж, пойти в монастырь, объявить аббату Фулону, что он решительно предпочитает темницу изгнанию и даже согласен, если потребуется, вытерпеть и удары бичом — двойным бичом и in-pace ,— лишь бы ему клятвенно обещали побеспокоиться о его трапезах, число коих он даже согласился бы сократить до пяти в день.

Эта мысль оказалась весьма навязчивой, она тревожила мозг бедного монаха добрую четверть часа и наконец сменилась другой, несколько более разумной: двинуться прямехонько в “Рог изобилия”, разбудить Шико, а если он уже проснулся и ушел, то вызвать его туда, рассказать, в каком горестном положении оказался он, брат Горанфло, из-за того, что имел слабость уступить его вакхическим призывам, рассказать и добиться таким путем от своего друга пенсии на пропитание.

Этот план занял Горанфло еще на четверть часа, ибо монах отличался здравомыслием, а идея сама по себе была не лишена достоинств.

Затем появилась и третья, довольно смелая мысль: обойти вокруг стен столицы, войти в нее через Сен-Жерменские ворота или Нельскую башню и тайно продолжать сбор пожертвований в Париже. Он знал теплые местечки, плодородные закоулки, маленькие улочки, где знакомые кумушки откармливают вкусную птицу и всегда готовы бросить в суму сборщика пожертвований какого-нибудь каплуна, скончавшегося от ожирения. В благодарном зеркале своих воспоминаний Горанфло видел некий дом с крылечком, в котором приготовлялись всевозможные соленья и варенья, приготовлялись главным образом для того — во всяком случае, брат Горанфло любил так думать, — чтобы в суму брата сборщика пожертвований в награду за его отеческое благословение можно было бросить банку желе из сушеной айвы, или дюжину засахаренных орехов, или коробку сушеных яблок, один запах которых даже умирающего заставил бы подумать о выпивке. Ибо, надо признаться, помыслы брата Горанфло были обращены к наслаждениям накрытого стола и к радостям покоя, и он не раз с некоторой тревогой подумывал о двух адвокатах дьявола, по имени Леность и Чревоугодие, кои в день Страшного суда выступят против него. Но мы должны сказать, что в ожидании сего часа достойный монах неуклонно следовал — хотя и не без угрызений совести, но все же следовал — по усыпанному цветами склону, ведущему к бездне, в глубине которой неумолчно воют, подобно Сцилле и Харибде, два вышенареченных смертных греха.

Именно поэтому последний план особенно улыбался Горанфло. Ему казалось, что он создан для такого существования. Однако выполнить этот план и вести прежний образ жизни можно было, только оставшись в Париже, а в Париже Горанфло на каждом шагу мог встретить лучников, сержантов, монастырские власти — словом, паству, весьма нежелательную для беглого монаха.

И, кроме того, перед ним вырисовывалось еще одно препятствие: казначей монастыря св. Женевьевы был слишком рачительный хозяин, чтобы оставить Париж без сборщика пожертвований, стало быть, Горанфло подвергался опасности столкнуться лицом к лицу со своим собратом, обладающим тем неоспоримым преимуществом, что находится при исполнении своих законных обязанностей.

Представив себе эту встречу, брат Горанфло внутренне содрогнулся, и было отчего.

Он уже устал от своих монологов и своих страхов, когда вдруг заметил, что вдали, у Бурдельских ворот, показался всадник; вскоре под сводами арки раздался цокот копыт.

Возле дома, стоявшего примерно в ста шагах от того места, где сидел Горанфло, всадник спешился и постучал в ворота. Ему открыли, и он исчез во дворе вместе с лошадью.

Горанфло отметил это обстоятельство, потому что позавидовал счастливому всаднику, у которого есть лошадь и который, следовательно, может ее продать.

Но спустя короткое время всадник — Горанфло узнал его по плащу — вышел из дома, направился к находившейся на некотором удалении купе деревьев, перед которой лежала груда камней, и спрятался между деревьями и этим своеобразным бастионом.

— Несомненно, он кого-то подстерегает в засаде, — прошептал Горанфло. — Если бы я доверял лучникам, я бы их предупредил; будь я похрабрее, я бы сам ему помешал.

В этот миг человек в засаде, не спускавший глаз с городских ворот, оглянулся по сторонам и заметил Горанфло, который все еще сидел, опираясь подбородком на руку. Присутствие постороннего, видимо, мешало незнакомцу. Он встал и с притворно равнодушным видом стал прогуливаться за камнями.

— Знакомая походка, — сказал себе Горанфло, — да вроде бы и фигура тоже. Похоже, я его знаю… но нет, это невозможно.

Вдруг неизвестный, в эту минуту повернувшийся к Горанфло спиной, опустился на землю, да с такой быстротой, словно у него подкосились ноги. Вероятно, он услышал цокот копыт, донесшийся со стороны городских ворот.

И в самом деле, три всадника — двое из них казались лакеями — на трех добрых мулах, к седлам которых были приторочены три больших чемодана, не спеша выехали из Парижа через Бурдельские ворота. Как только человек у камней их увидел, он, елико возможно, скорчился, почти ползком добрался до рощицы, выбрал самое толстое дерево и спрятался за ним в позе охотника, высматривающего дичь.

Кавалькада проехала, не заметив человека в засаде или, во всяком случае, не обратив на него внимания, а он, напротив, жадно впился глазами во всадников.

“Это я помешал свершится преступлению, — сказал себе Горанфло, — мое присутствие на этой дороге в эту минуту было проявлением воли Божьей; как бы я хотел, чтобы Господь снова явил свою волю и помог мне позавтракать”.

Когда всадники проехали, наблюдатель вернулся в дом.

— Прекрасно! — сказал Горанфло. — Вот встреча, которая принесет мне желанную удачу, если только я не ошибаюсь. Человек, кого-то выслеживающий, не любит, когда его обнаруживают. Значит, я располагаю чьей-то тайной, и пусть шесть денье, но я за нее выручу.

И Горанфло, не мешкая, направил свои стопы к дому. Но чем ближе он подходил к его воротам, тем явственнее представлялись ему воинственная осанка всадника, длинная рапира, бившая своего владельца по икрам, и угрожающий взгляд, которым тот следил за кавалькадой. И монах сказал себе:

“Нет, решительно я ошибся, такой мужчина не позволит себя запугать”.

Пока Горанфло шел к воротам, он окончательно убедился в бесцельности своего плана и чесал себе уже не нос, а ухо.

Вдруг его лицо озарилось.

— Идея! — сказал он.

Появление идеи в сонном мозгу монаха было столь редким событием, что Горанфло сам этому удивился. Однако уже и в те времена было известно изречение “Необходимость — мать изобретательности ”.

— Идея! — твердил он. — И идея довольно удачная. Я скажу ему: “Сударь, у всякого человека есть свои прожекты, свои желания, свои надежды, я помолюсь за исполнение ваших замыслов, пожертвуйте мне сколько-нибудь”. Если он задумал какую-то пакость, в чем я нимало не сомневаюсь, он вдвойне заинтересован в том, чтобы за него молились, и поэтому охотно подаст мне милостыню. А потом я представлю этот казус на рассмотрение первому доктору богословия, который мне встретится. Я спрошу его, можно ли молиться об исполнении замыслов, кои вам неизвестны, особенно если предполагаешь, что они греховны. Как скажет ученый муж, так я и сделаю, и тогда отвечать буду уже не я, а он. А если не встречу доктора богословия? Пустяки, раз у нас есть сомнение — мы воздержимся от молитв. А пока суд да дело, я позавтракаю за счет этого доброго человека с дурными намерениями.

Приняв такое решение, Горанфло прижался к стене и стал ждать.

Спустя пять минут ворота распахнулись, и из них выехал человек на лошади.

Горанфло подошел.

— Сударь, — начал он, обращаясь к всаднику, — если пять “Pater”1 и пять “Ave” во исполнение ваших замыслов покажутся вам не лишними…

Всадник повернул голову к монаху.

— Горанфло! — воскликнул он.

— Господин Шико! — выдохнул пораженный монах.

— Куда, к дьяволу, бредешь ты, куманек? — спросил Шико.

— Сам не знаю, а вы?

— Ну, со мной совсем другое дело, я-то знаю, — сказал Шико. — Я еду прямо вперед.

— И далеко?

— Пока не остановлюсь. Но ты, кум, — почему ты не можешь мне сказать, что ты здесь делаешь? Я кое-что подозреваю.

— А что именно?

— Ты шпионишь за мной.

— Господи Иисусе! Мне за вами шпионить? Да Боже упаси! Я вас увидел, вот и все.

— Когда увидел?

— Когда вы выслеживали мулов.

— Ты дурак.

— Как хотите, но вон из-за тех камней вы внимательно за ними…

— Слушай, Горанфло, я строю себе загородный дом. Я купил этот щебень и хотел удостовериться, хорошего ли он качества.

— Тогда дело другое, — сказал монах, который не поверил ни единому слову Шико. — Стало быть, я ошибся.

— И все же, ты сам что делаешь здесь, за городской заставой?

— Ах, господин Шико, я изгнан, — с сокрушенным вздохом ответил монах.

— Что такое? — удивился Шико.

— Изгнан, говорю вам.

И Горанфло, с важностью оправив складки рясы, вытянулся во весь свой невеликий рост и принялся кивать головой, взгляд его приобрел требовательное выражение, как у человека, которому постигшее его огромное бедствие дает право рассчитывать на сострадание ближних.

— Братья отторгли меня от груди своей, — продолжал он, — я отлучен от церкви, предан анафеме.

— Вот как? И за что же?

— Послушайте, господин Шико, — произнес монах, прижав руку к сердцу, — можете верить мне или не верить, но, слово Горанфло, я и сам не знаю.

— Может быть, тебя приметили прошлой ночью, куманек, когда ты шлялся по кабакам?

— Неуместная шутка, — строго сказал Горанфло, — вы прекрасно знаете, чем я занимался начиная с давешнего вечера.

— То есть, — уточнил Шико, — чем ты занимался с восьми часов вечера до десяти. Что ты делал с десяти вечера до трех часов пополуночи, мне неизвестно.

— Как это понять — с десяти вечера до трех пополуночи?

— Да так — в десять часов ты ушел.

— Я? — сказал Горанфло, удивленно выпучив на гасконца глаза.

— Конечно, я даже спросил тебя, куда ты идешь.

— Куда я иду? Вы у меня спросили, куда я иду?

— Да!

— И что я вам ответил?

— Ты ответил, что идешь произносить речь.

— Однако в этом есть доля правды, — пробормотал потрясенный Горанфло.

— Проклятье! Какая там доля, ты даже воспроизвел передо мной добрый кусок своей речи, она была не из коротких.

— Моя речь состояла из трех частей, такую композицию Аристотель считает наилучшей.

— В твоей речи были возмутительные выпады против короля Генриха Третьего.

— Да неужели?!

— Просто возмутительные, и я не удивлюсь, если узнаю, что тебя обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам.

— Господин Шико, вы открываете мне глаза. А что, когда я говорил с вами, у меня был вид человека бодрствующего?

— Должен признаться, куманек, ты показался мне очень странным. Особенно взгляд у тебя был такой неподвижный, что я даже испугался. Можно было подумать, что ты все еще не пробудился и говоришь во сне.

— И все же, — сказал Горанфло, — какой бы дьявол в это дело не влез, я уверен, что проснулся нынче утром в “Роге изобилия”.

— Ну и что в этом удивительного?

— Как что удивительного? Ведь, по вашим словам, в десять часов я ушел из “Рога изобилия”.

— Да, но ты туда вернулся в три часа ночи, и в доказательство могу сказать, что ты оставил дверь открытой и я замерз.

— И я тоже, — сказал Горанфло. — Это я припоминаю.

— Вот видишь! — подхватил Шико.

— Если только вы говорите правду…

— Как если я говорю правду? Будь уверен, куманек, мои слова — чистейшая правда. Спроси-ка у мэтра Бономе.

— У мэтра Бономе?

— Конечно, ведь это он открыл тебе дверь. Должен тебе заметить, что, вернувшись, ты просто раздувался от важности, и я тебе сказал: “Стыдись, куманек, спесь не приличествует человеку, особенно если этот человек — монах”.

— И почему я так возгордился?

— Потому что твоя речь имела успех, потому что тебя поздравляли и хвалили герцог де Гиз, кардинал и герцог Майенский… Да продлит Господь его дни, — добавил Шико, приподнимая шляпу.

— Теперь мне все понятно, — сказал Горанфло.

— Вот и отлично. Значит, ты признаешь, что был на этом собрании? Черт побери, как это ты его называл? Постой! Собрание святого Союза. Вот как.

Горанфло уронил голову на грудь и застонал.

— Я сомнамбула, — сказал он, — я давно уже это подозревал.

— Сомнамбула? — переспросил Шико. — А что это значит — сомнамбула?

— Это значит, господин Шико, — в моем теле дух господствует над плотью в такой степени, что, когда плоть спит, дух бодрствует и повелевает ею, а плоть, раз уж она спит, вынуждена повиноваться.

— Э, куманек, — сказал Шико, — все это сильно смахивает на колдовство. Если ты одержим нечистой силой, признайся мне откровенно. Как это можно, чтобы человек во сне ходил, размахивал руками, говорил речи, поносящие короля, — и все это не просыпаясь? Разрази меня гром! По-моему, это противоестественно. Прочь, Вельзевул Vade retro, Satanas!1

И Шико отъехал в сторону.

— Значит, — сказал Горанфло, — и вы, и вы тоже меня покидаете, господин Шико. Tu quoque, Brute! Ай-яй-яй! Я никогда не думал, что вы на это способны.

И убитый горем монах попытался выжать из своей груди рыдание.

Столь великое отчаяние, которое казалось еще более безмерным оттого, что заключалось в этот пузатом теле, вызвало у Шико жалость.

— Ну-ка, — сказал он, — повтори, что ты мне говорил?

— Когда?

— Только что.

— Увы! Я ничего не помню, я с ума схожу, голова у меня битком набита, а желудок пуст. Наставьте меня на путь истинный, господин Шико!

— Ты мне говорил что-то о странствиях?

— Да, говорил, я сказал, что достопочтенный отец приор отправил меня постранствовать.

— В каком направлении? — осведомился Шико.

— В любом, куда я захочу, — ответил монах.

— И ты идешь?

— Куда глаза глядят. — Горанфло воздел руки к небу. — Уповая на милость Божью! Господин Шико, не оставьте меня в беде, ссудите меня парой экю на дорогу.

— Я сделаю лучше, — сказал Шико.

— Ну-ка, ну-ка, что вы сделаете?

— Как я тебе сказал, я тоже путешествую.

— Правда, вы мне это говорили.

— Ну и вот, я беру тебя с собой.

Горанфло недоверчиво посмотрел на Шико, это был взгляд человека, не смеющего верить в свалившееся на него счастье.

— Но при условии, что ты будешь вести себя разумно, тогда я позволю тебе оставаться закоренелым греховодником. Принимаешь мое предложение?

— Принимаю ли я! Принимаю ли я!.. А хватит ли у вас денег на путешествие?

— Смотри сюда, — сказал Шико, вытаскивая объемистый кошелек с приятно округлившимися боками.

Горанфло подпрыгнул от радости.

— Сколько? — спросил он.

— Сто пятьдесят пистолей.

— И куда мы направляемся?

— Это ты увидишь, кум.

— А когда мы будем обедать?

— Сейчас же.

— Но на чем я поеду? — с беспокойством спросил Горанфло.

— Только не на моей лошади, черт подери! Ты ее раздавишь.

— А тогда, — растерянно сказал Горанфло, — что же делать?

— Нет ничего проще. Ты пузат, как Силен, и такой же пьяница. Ну и, чтобы сходство было полным, я куплю тебе осла.

— Вы мой король, господин Шико; вы мое солнышко! Только выберите осла покрепче. Вы мой Бог. Ну, а теперь, где мы будем обедать?

— Здесь, черт возьми, прямо здесь. Взгляни, что там за надпись над этой дверью, и прочти, если умеешь читать.

И в самом деле, дом, находившийся перед ними, представлял собой нечто вроде постоялого двора. Горанфло посмотрел в ту сторону, куда был направлен указующий жест Шико, и прочел:

“Здесь: ветчина, яйца, паштет из угрей и белое вино”.

Трудно описать, как преобразилось лицо Горанфло при виде этой вывески: оно разом ожило, глаза расширились, губы растянулись, обнажив двойной ряд белых и жадных зубов. В знак благодарности монах весело воздел руки к небу и, раскачиваясь всем своим грузным телом в некоем подобии ритма, затянул следующую песенку, которую можно извинить только восторженным состоянием певца:

Когда осла ты расседлал,

Когда бутылку в руки взял,

Осел на луг несется,

Вино в стаканы льется.

Но в городе и на селе Счастливей нет монаха,

Когда монах навеселе Пьет и пьет без страха.

Он пьет за деньги и за так,

И дом родной ему кабак.

— Отлично сказано! — воскликнул Шико. — Ну, а теперь, возлюбленный брат мой, не теряя ни минуты, пожалуйте за стол, а я тем временем пущусь на поиски осла.

XXVIII

ГЛАВА О ТОМ, КАК БРАТ ГОРАНФЛО ПУТЕШЕСТВОВАЛ НА ОСЛЕ ПО ИМЕНИ ПАНУРГ И КАК ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ОН ПОСТИГ МНОГО ТАКОГО,

ЧЕГО РАНЬШЕ НЕ ВЕДАЛ

Прежде чем покинуть гостеприимный кров “Рога изобилия”, Шико плотно позавтракал, и только поэтому он на сей раз с таким безразличием отнесся к своему собственному желудку, о котором наш гасконец, какой бы он ни был дурак или каким бы дураком он ни притворялся, всегда проявлял не меньшую заботу, чем любой монах. К тому же недаром говорится, что великие страсти подкрепляют наши силы, а Шико обуревала поистине великая страсть.

Он привел брата Горанфло в маленький домик и усадил за стол, на котором перед монахом тут же воздвигли некое подобие башни из ветчины, яиц и бутылок с вином. Достойный брат с присущими ему рвением и обстоятельностью взялся за разрушение этой крепости.

Тем временем Шико отправился по соседним дворам на поиски осла для своего спутника. Он нашел это миролюбивое создание, предмет вожделений Горанфло, дремлющим между быком и лошадью в конюшне у одной крестьянской семьи в Со. Облюбованный Шико ослик был четырехлетком серобурого цвета, его довольно упитанное тело покоилось на четырех ногах, имеющих форму веретен. В те времена такой осел стоил двадцать ливров, щедрый Шико дал двадцать два и увел животное, провожаемый благословениями хозяев.

Он вернулся с победой и даже втащил живой трофей в комнату, где пировал Горанфло, уже ополовинивший паштет из угрей и опорожнивший три бутылки вина. Монах, восхищенный видом своего будущего скакуна и размягченный к тому же винными парами, предрасполагающими к нежным чувствам, расцеловал животное в обе щеки и торжественно всунул ему в рот длинную корку хлеба — лакомство, заставившее ослика зареветь от удовольствия.

— Ого! — сказал Горанфло. — У этой твари Божьей чудесный голосок. Мы как-нибудь споем дуэтом. Спасибо, дружок Шико, спасибо.

И немедленно нарек осла Панургом.

Бросив взгляд на стол, Шико убедился, что с его стороны не будет тиранством, если он предложит монаху оторваться от трапезы.

И он провозгласил решительным голосом, которому Горанфло не мог противостоять:

— Поехали, куманек, в дорогу, в дорогу! В Мелоне нас ждет полдник.

Хотя Шико говорил повелительным тоном, он сумел сдобрить свой строгий приказ щепоткой надежды, поэтому Горанфло повторил без всяких возражений:

— В Мелон! В Мелон!

И тотчас же встал из-за стола и с помощью стула вскарабкался на своего осла, у которого вместо седла была простая кожаная подушка с двумя ременными петлями, заменявшими стремена. В эти петли монах просунул свои сандалии, затем взял в правую руку поводья, левой — гордо подбоченился и выехал из ворот постоялого двора, величественный, как Господь Бог, сходство с которым Шико не без оснований в нем улавливал.

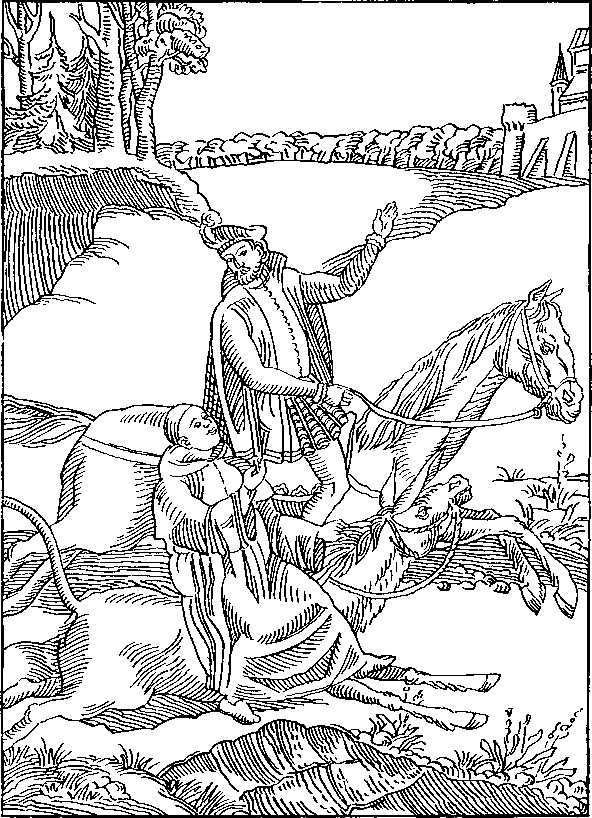

Что касается Шико, то он вскочил на своего коня с самоуверенностью опытного наездника, и оба всадника, не медля ни минуты, рысью поскакали по дороге в Мелон.

Они одним махом проделали четыре лье и остановились передохнуть. Монах тут же растянулся на земле под теплыми солнечными лучами и заснул. Шико же занялся подсчетом времени, которое уйдет на дорогу, и определил, что если они будут делать по десять лье в день, то расстояние в сто двадцать лье они покроют за двенадцать дней.

Панург кончиками губ ощипывал кустик чертополоха.

Десять лье — вот все, что разумно можно было потребовать от соединенных усилий осла и монаха.

Шико покачал головой.

— Это невозможно, — пробормотал он, глядя на Горанфло, который безмятежно спал на придорожном откосе, как на мягчайшем пуховике, — нет, это невозможно: если этот долгополый хочет ехать со мной, он должен делать не менее пятнадцати лье в день.

Как видите, с некоторого времени на брата Горанфло начали сыпаться всяческие напасти.

Шико толкнул монаха локтем, чтобы разбудить и сообщить свое решение.

Горанфло открыл глаза.

— Что, мы уже в Мелоне? — спросил он. — Я проголодался.

— Нет, куманек, — сказал Шико, — еще нет, и вот поэтому-то я вас и разбудил. Нам необходимо поскорее туда добраться. Мы двигаемся слишком медленно, черт побери, мы двигаемся слишком медленно!

— Ну, а почему, собственно, скорость нашего передвижения так огорчает вас, любезный господин Шико? Дорога жизни нашей идет в гору, ибо она заканчивается на небе, подниматься по ней нелегко. К тому же, что нас гонит? Чем дольше мы будем в пути, тем больше времени проведем вместе. Разве я странствую не ради распространения веры Христовой, а вы, разве вы путешествуете не для собственного удовольствия?

Ну вот, чем медленнее мы поедем, тем надежнее будет внедряться в сердца святая вера, тем больше развлечений достанется на нашу долю. К примеру, я посоветовал бы подзадержаться в Мелоне на недельку; уверяют, что там готовят превосходные паштеты из угрей, а мне хотелось бы сделать беспристрастное и аргументированное сравнение мелонского паштета с паштетами других французских провинций. Что вы на это скажете, господин Шико?

— Скажу, — ответил гасконец, — что я совсем другого мнения: по-моему, нам надо двигаться как можно быстрее и, чтобы наверстать упущенное время, не полдничать в Мелоне, а прямо поужинать в Монтеро.

Горанфло недоуменно уставился на своего товарища по путешествию.

— Поехали, поехали! В дорогу! — настаивал Шико.

Монах, который лежал, вытянувшись во всю длину, положив руки под голову, ограничился тем, что приподнялся и, утвердившись на своем седалище, жалобно застонал.

— Тогда, куманек, — продолжал Шико, — если ты хочешь остаться и путешествовать на свой собственный лад, это дело твое.

— Нет, нет, — поспешно сказал Горанфло, напуганный призраком одиночества, от которого он только что чудом ускользнул, — я поеду с вами, господин Шико, я вас люблю и никогда не оставлю.

— Раз так, в седло, куманек, в седло!

Горанфло подвел своего осла к межевому столбику и утвердился на его спине, но на этот раз сел не верхом, а боком — на женский манер. Он заявил, что в такой позиции ему будет удобнее вести беседу. На самом же деле монах, предвидя, что его ослу придется бежать с удвоенной скоростью, разумно решил иметь под рукой две дополнительные точки опоры: гриву и хвост.

Конь Шико поскакал крупной рысью; осел с ревом последовал за ним.

Первые минуты скачки были ужасны для Горанфло; к счастью, та часть тела, которая служила ему основной опорой, имела столь обширную площадь, что монаху легче было сохранять равновесие, чем любому другому наезднику.

Время от времени Шико привставал на стременах и смотрел вперед; не обнаружив на горизонте того, что ему было нужно, он давал шпоры коню.

Сначала Горанфло думал только о том, как бы не слететь на землю, и поэтому оставлял без внимания эти свидетельства нетерпения, показывавшие, что Шико кого-то разыскивает. Но когда он мало-помалу освоился и “выработал дыхание”, как говорят пловцы, он заметил странное поведение гасконца.

— Эй, любезный господин Шико, — спросил он, — кого вы ищете?

— Никого, — ответил Шико. — Я просто гляжу, куда мы едем.

— Но ведь мы едем в Мелон, как мне кажется. Вы мне сами это сказали, вы мне даже обещали…

— Нет, мы не едем, куманек, мы не едем, мы стоим на месте, — отозвался Шико, пришпоривая коня.

— Как это мы не едем!? — возмутился монах. — Да мы не сходим с рыси.

— В галоп! В галоп! — приказал гасконец, переводя своего коня в галоп.

Панург также помчался галопом, но с плохо скрытой злостью, не предвещавшей его всаднику ничего доброго.

У Горанфло перехватило дыхание.

— Скажите, скажите, пожалуйста, господин Шико! — закричал он, как только снова обрел дар речи. — Вы зовете это путешествием для развлечения, но я, лично я, совсем не развлекаюсь.

— Вперед! Вперед! — ответил Шико.

— Ноу осла такие жесткие бока!

— Хорошие наездники галопируют только стоя на стременах.

— Да, но я не выдаю себя за хорошего наездника!

— Тогда оставайтесь!

— Нет, черт возьми! — закричал Горанфло. — Ни за что на свете!

— Ну, раз так, слушайте меня и вперед! Вперед!

И Шико, снова пришпорив коня, помчался во весь опор.

— Панург хрипит! — кричал Горанфло. — Панург останавливается.

— Тогда прощай, куманек! — сказал Шико.

Горанфло на секунду чуть было не поддался искушению ответить теми же словами, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал в глубине души, унесет на своей спине не только неумолимого спутника, но вместе с ним и его кошелек. Поэтому он подчинился судьбе и, бешено колотя сандалиями в бока разъяренного осла, заставил его возобновить галоп.

— Я убью моего бедного Панурга! — жалобно кричал монах, взывая к корысти Шико, раз уж ему, по-видимому, не удалось повлиять на чувство сострадания гасконца. — Я его убью, определенно убью!

— Что делать, убейте его, куманек, убейте, — хладнокровно отвечал Шико, ни на секунду не замедляя скачки. — Мы купим мула.

Панург, словно уразумев угрозу, содержащуюся в этих словах, свернул с большой дороги и вихрем помчался по высохшей боковой тропинке, идущей над самым обрывом. По этой тропинке Горанфло и пешим не осмелился бы пройти.

— Помогите! — кричал монах. — Помогите! Я свалюсь в реку!

— Ничего, — отвечал Шико, — ручаюсь, что вы не утонете, даже если и свалитесь.

— О! — лепетал Горанфло. — Я умру, наверняка умру. И подумать только, все это случилось потому, что я стал сомнамбулой.

И монах направил в небеса взгляд, казалось говоривший: “Господи, Господи, какое преступление я совершил, что ты так сурово меня караешь?

Вдруг Шико, выехав на вершину холма, так резко осадил коня, что животное от неожиданности присело на задние ноги, крупом едва не коснувшись земли.

Горанфло, менее опытный наездник, чем Шико, и к тому же вместо уздечки располагавший только веревкой, продолжал скакать вперед.

— Стой! Дьявольщина! Стой! — кричал Шико. Но ослом овладело желание скакать галопом, а ослы весьма неохотно расстаются со своими желаниями.

— Остановись! — кричал Шико. — Иначе, даю слово, я пошлю тебе пулю вдогонку!

“Какой дьявол вселился в этого человека, — спрашивал себя Горанфло, — какая муха его укусила?”

Но голос Шико звучал все более и более грозно, и монаху уже чудился свист догонявшей его пули, поэтому он решился на маневр, выполнение которого значительно облегчалось его посадкой в седле; маневр этот состоял в том, чтобы соскользнуть с осла на землю.

— Вот и все! — сказал он, храбро скатываясь на свои мощные ягодицы и обеими руками держась за веревку. Осел сделал еще несколько шагов, но волей-неволей вынужден был остановиться.

Тоща Горанфло стал искать глазами Шико, надеясь увидеть на его лице восхищение, которое не могло не появиться на нем при виде маневра, так лихо выполненного монахом.

Но Шико спрятался за скалой и оттуда продолжал делать предостерегающие и угрожающие знаки.

Эти призывы к осторожности заставили монаха понять, что на сцене есть еще какие-то действующие лица. Он посмотрел вперед и увидел на дороге, на расстоянии пятисот шагов, трех всадников на мулах, едущих спокойной рысцой.

Горанфло с первого взгляда узнал путников, выехавших утром из Парижа через Бурдельские ворота, тех, кого Шико так прилежно высматривал из-за дерева.

Шико, не двигаясь, выждал, пока три всадника не скроются из виду, и только тогда подошел к своему спутнику, который сидел там, где упал, и крепко сжимал в руках веревку, накинутую на шею Панурга.

— Да растолкуйте же мне наконец, любезный господин Шико, — сказал Горанфло, уже начинавший терять терпение, — чем мы занимаемся; только что требовалось скакать сломя голову, а теперь надо сидеть, где сидишь?

— Мой добрый друг, — сказал Шико, — я лишь хотел узнать, хорошей ли породы ваш осел и не обманули ли меня, заставив выложить за него двадцать два ливра. Теперь испытание закончено, и я доволен сверх меры..

Как вы понимаете, монах не поверил такому объяснению и собрался было показать это своему спутнику, но природная леность одержала верх, шепнув ему на ухо, что с Шико лучше не спорить.

И Горанфло ограничился тем, что, не скрывая своего дурного настроения, сказал:

— А, плевать на все! Но я чертовски устал и зверски голоден.

— Это пустяки, — успокоил его Шико, игриво похлопывая по плечу. — Я тоже устал, я тоже голоден и на первом же постоялом дворе, который встретится на нашем пути, мы…

— Что мы?.. — спросил Горанфло, не веря в такой счастливый поворот своей горемычной судьбы.

— А то, — продолжал Шико. — Мы закажем свиную поджарку, одно или два фрикасе из кур и кувшин самого лучшего вина, какое только есть в погребе.

— Правда? Неужто на этот раз вы не обманете?

— Даю слово, куманек.

— Тогда поехали, — сказал монах, поднимаясь с земли. — Сейчас же поехали искать этот благословенный уголок. Шевели ногами, Панург, у тебя на обед будут отруби.

Осел радостно заревел.

Шико сел на коня, Горанфло пошел пешком, ведя осла на веревке.

Вскоре путники увидели столь необходимый им постоялый двор. Он находился на дороге между Корбеем и Мелоном. Но, к большому удивлению Горанфло, уже издали любовавшегося этим желанным приютом, Шико приказал ему сесть на осла и повернул по дороге налево, в обход постоялого двора. Впрочем, Горанфло, чья сообразительность все время совершенствовалась, тут же понял, чем была вызвана эта причуда: перед воротами стояли три мула тех путешественников, за которыми Шико, по-видимому, следил.

“Так, значит, от прихоти каких-то трех проходимцев, — подумал Горанфло, — будет зависеть все наше путешествие, даже часы наших трапез? Как это печально”.

И он сокрушенно вздохнул.

Со своей стороны, Панург, увидев, что они отклоняются от прямой линии, которую даже ослы считают кратчайшим расстоянием между двумя точками, остановился и уперся в землю всеми четырьмя копытами, словно собираясь пустить корни в том месте, где он стоит.

— Видите, — жалобно сказал Горанфло, — даже мой осел отказывается идти.

— Ах, вот как! Отказывается идти? Ну, погоди же! — ответил Шико.

И, подойдя к кизиловой изгороди, он выломал из нее гибкий и довольно внушительный прут, длиною в пять футов и толщиной с дюйм.

Панург не принадлежал к числу тех глупых четвероногих, которые не интересуются происходящим вокруг и, не умея предвидеть события, замечают палку только тогда, когда удары обрушиваются на их спину. Он следил за действиями Шико, и они, несомненно, внушали ослу немалое уважение, потому что, как только Панургу показалось, что он разгадал намерения гасконца, он тотчас же расслабил ноги и бойко двинулся вперед.

— Он пошел! Он пошел! — закричал Горанфло своему спутнику.

— Все равно, для того, кто путешествует в компании осла и монаха, добрая палка всегда пригодится, — изрек Шико.

И взял кизиловый прут с собой.

XXIX

О ТОМ, КАК БРАТ ГОРАНФЛО ОБМЕНЯЛ СВОЕГО ОСЛА НА МУЛА, А МУЛА — НА КОНЯ

Мытарства Горанфло, по крайней мере в этот день, подходили к концу: сделав крюк, два друга снова выехали на большую дорогу и остановились на постоялом дворе, соперничающем с тем придорожным приютом, который они объехали, и удаленным от него на три четверти лье.

Шико занял комнату, выходившую на дорогу, и распорядился, чтобы ужин был подан в комнату. Но по всему было видно, что пища не являлась для гасконца первостепенной заботой. Зубами он работал вполсилы, зато смотрел во все глаза и слушал во все уши. Так продолжалось до десяти часов; поскольку Шико не увидел и не услышал ничего подозрительного, он снял осаду, наказал засыпать своему коню и ослу монаха двойную порцию овса и отрубей и оседлать их, как только начнет светать.

Услышав этот наказ, Горанфло, который уже битый час казался спящим, а на самом деле пребывал в состоянии сладостной истомы, вызываемой сытным ужином, орошенным достаточным количеством бутылок доброго вина, тяжело вздохнул.

— Как только начнет светать? — переспросил он.

— Э, черт возьми! — сказал Шико. — Ты должен иметь привычку подниматься с рассветом.

— Почему? — поинтересовался Горанфло.

— А утренние мессы?

— Аббат освободил меня от них по слабости здоровья, — ответил монах.

Шико пожал плечами и произнес одно лишь слово: “Бездельник”, прибавив к его окончанию букву “и”, которая, как известно, является признаком множественного числа.

— Ну да, бездельники, — согласился Горанфло, — конечно, бездельники. А почему бы и нет?

— Человек рожден для труда, — наставительно сказал гасконец.

— А монах — для отдохновения, — возразил брат Горанфло, — монах — исключение из рода человеческого.

И, довольный этим доводом, сразившим, по-видимому, даже самого Шико, Горанфло с великим достоинством вышел из-за стола и улегся в постель, которую Шико из страха, как бы монах не допустил какой-нибудь оплошности, приказал поставить в своей комнате.

И в самом деле, если бы брат Горанфло не спал таким крепким сном, то он мог бы увидеть, как Шико, едва рассвело, встал с постели, подошел к окну и, укрывшись за портьерой, принялся наблюдать за дорогой.

Вдруг он отпрянул от окна, и, проснись брат Горанфло в эту минуту, он услышал бы цокот копыт трех мулов по вымощенной булыжником дороге.

Шико тут же подскочил к спящему монаху и стал трясти его за плечо, пока тот не проснулся.

— Неужели мне не дадут ни минуты покоя? — забормотал Горанфло, проспавший десять часов кряду.

— Вставай, вставай, — торопил Шико. — Быстро, одеваемся и едем.

— А завтрак? — осведомился монах.

— Ждет нас на дороге в Монтеро.

— Что это такое — Монтеро? — спросил монах, совершенно невежественный в географии.

— Монтеро, — ответил гасконец, — это город, где завтракают. Тебе этого довольно?

— Да, — коротко отозвался Горанфло.

— Тогда, куманек, — сказал Шико, — я спущусь вниз расплатиться за нас и за наших животных. Если через пять минут ты не будешь готов, я уеду один.

Утренний туалет монаха недолог, но у Горанфло он все же занял шесть минут. Поэтому, выйдя из ворот постоялого двора, он увидел, что Шико, пунктуальный, как швейцарец, уже скачет по дороге. Горанфло взобрался на Панурга, а осел, воодушевленный двойной порцией овса и отрубей, которую ему насыпали по приказанию Шико, сам, не дожидаясь ничьих указаний, взял с места галопом и вскоре скакал бок о бок с лошадью Шико.

Гасконец стоял в стременах, прямой, как жердь.

Горанфло тоже привстал и увидел на горизонте трех мулов, исчезающих за гребнем холма.

Монах тяжело вздохнул, подумав, как печально, что его судьба зависит от чужой воли.

На этот раз Шико сдержал слово: они позавтракали в Монтеро.

Весь день был похож на предыдущий, как одна капля воды на другую, да и следующий день прошел примерно так же. Поэтому мы смело можем опустить подробности. Горанфло с грехом пополам уже начал привыкать к кочевому образу жизни, когда на четвертые сутки к вечеру он заметил, что Шико постепенно утрачивает свою обычную веселость. Уже с полудня гасконец потерял всякий след трех всадников на мулах, поэтому он поужинал в дурном расположении духа и плохо спал ночью.

Горанфло ел и пил за двоих, распевал свои лучшие песенки, но Шико оставался мрачным и в разговоры не вступал.

Едва рассвело, он был уже на ногах и растолкал своего спутника. Монах оделся, и от самых ворот они поскакали рысью, а вскоре перешли на бешеный галоп. Но все было напрасно — мулы не появлялись на горизонте.

К полудню и конь и осел выбились из сил.

На мосту Вильнев-ле-Руа Шико подошел к будке сборщика мостовой пошлины со всех тварей, имеющих копыта.

— Вы не видели трех всадников на мулах? — спросил он. — Они должны были проехать нынче утром.

— Вчера?

— Да, вчера вечером, в семь часов.

— Вы их приметили?

— Проклятье! Как обычно примечают проезжающих.

— Я вас спрашиваю, не помните ли вы, что это были за люди?

— Мне показалось, что один из них господин, остальные двое — лакеи.

— Это они, — сказал Шико.

И дал сборщику экю.

Затем пробормотал про себя:

— Вчера вечером, в семь часов. Черт подери, они обогнали меня на двенадцать часов! Мужайся, друг Горанфло!

— Послушайте, господин Шико, — сказал монах, — я-то еще держусь, но Панург уже совсем с ног валится.

Действительно, бедное животное, выбившееся из сил за последние два дня, дрожало всем телом, и эта дрожь невольно сообщалась всаднику.

— Дай ваша лошадь, — продолжал Горанфло, — посмотрите, в каком она состоянии.

И вправду, благородный конь, каким бы они ни был горячим, а может быть, именно поэтому, был весь в мыле, густой пар валил из его ноздрей, а из глаз, казалось, вот-вот брызнет кровь.

Шико, быстро осмотрев обоих животных, по-видимому, согласился с мнением товарища.

Горанфло облегченно вздохнул.

— Слушай, брат сборщик, — сказал Шико, — мы должны сейчас принять важное решение.

— Но вот уже несколько дней, как мы только этим и занимаемся! — воскликнул Горанфло, лицо которого вытянулось даже прежде, чем он услышал, что ему грозит.

— Мы должны расстаться, — сказал Шико, хватая, как говорится, быка за рога.

— Ну вот, — сказал Горанфло, — вечно все та же шутка! А зачем нам расставаться?

— Ты слишком медлителен, куманек.

— Силы небесные! — воскликнул Горанфло. — Я несусь как ветер, нынче утром мы скакали галопом пять часов кряду.

— И все же этого недостаточно.

— Тогда поехали, быстрей поедешь — скорей прибудешь. Ведь я предполагаю, что мы в конце концов куда-нибудь да прибудем.

— Моя лошадь не может идти, да и твой осел отказывается от службы.

— Тогда что же делать?

— Оставим их здесь и заберем на обратном пути.

— Ну, а мы сами? Вы что, хотите тащиться пешком?

— Мы поедем на мулах.

— А где их взять?

— Мы их купим.

— Ну вот, — вздохнул Горанфло, — опять расходы.

— Итак?

— Итак, поехали на мулах.

— Браво, куманек, ты делаешь успехи. Поручи Баярда и Панурга заботам хозяина, а я пойду за мулами.

Горанфло старательно выполнил данное ему поручение: за четыре дня, проведенные с Панургом, он оценил если не достоинства осла, то, во всяком случае, его недостатки. Монах заметил, что тремя главными недостатками, присущими Панургу, были три порока, не чуждые и ему самому, а именно: леность, чревоугодие и сластолюбие. Это наблюдение тронуло сердце монаха, и он не без сожаления расставался со своим ослом. Однако брат Горанфло был не только лентяй, обжора и бабник, прежде всего он был себялюбцем и потому предпочитал скорее расстаться с Панургом, чем распрощаться с Шико, ибо в кармане последнего, как мы уже говорили, лежал кошелек.

Шико вернулся с двумя мулами, на которых они в этот день покрыли расстояние в двадцать лье; вечером он с радостью увидел трех мулов, стоявших у дверей кузницы.

— Уф! — впервые вырвался у него вздох облегчения.

— Уф! — вслед за ним вздохнул Горанфло.

Но зоркий глаз Шико подметил, что на мулах нет сбруи, а возле них — господина и его двух лакеев. Мулы стояли в своем природном наряде, то есть с них было снято все, что можно было снять, а что касается господина и лакеев, то они исчезли.

Более того, вокруг мулов толпились неизвестные люди, они их осматривали и, по-видимому, оценивали. Здесь были лошадиный барышник, кузнец и два монаха-францисканца; они вертели бедных животных из стороны в сторону, смотрели им в зубы, заглядывали в уши, щупали ноги — одним словом, всесторонне изучали.

Дрожь пробежала по телу Шико.

— Шагай туда, — сказал он Горанфло, — подойди к францисканцам, отведи их в сторону и хорошенько расспроси. Я надеюсь, что у монахов не может быть секретов от монаха. Незаметно выведай у них, откуда взялись эти мулы, какую цену за них просят и куда девались их хозяева, потом вернешься и все мне расскажешь.

Горанфло, обеспокоенный тревогой своего друга, крупной рысью погнал своего мула к кузнице и спустя несколько минут вернулся.

— Всего и делов, — сказал он. — Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?

— А, дьявольщина! Мы на дороге в Лион, — сказал Шико. — И это все, что ты выяснил?

— Не совсем, ведь вы еще хотите знать, по крайней мере, вы так говорили, куда подевались хозяева этих мулов.

— Ну да, выкладывай.

— Тот, кто смахивает на дворянина…

— Ну-ну!

— Тот, кто смахивает на дворянина, поехал отсюда в Авиньон по короткой дороге через Шато-Шинон и Прива.

— Один?

— Как один?

— Я спрашиваю, он один свернул на Авиньон?

— Нет, с лакеем.

— А другой лакей?

— А другой лакей поехал дальше, по старой дороге.

— В Лион?

— В Лион.

— Чудесно. А почему дворянин поехал в Авиньон? Я полагал, что он едет в Рим. Однако, — задумчиво сказал Шико, словно разговаривая сам с собой, — я у тебя спрашиваю то, чего ты не можешь знать.

— А вот и нет… Я знаю, — ответил Горанфло. — Ну и удивлю же я вас!

— А что ты знаешь?

— Он едет в Авиньон, потому что его святейшество папа послал в Авиньон легата, которому доверил все полномочия.

— Добро, — сказал Шико, — все ясно… А мулы?

— Мулы устали; они их продали кузнецу, а тот хочет перепродать францисканцам.

— За сколько?

— По пятнадцать пистолей за голову.

— На чем же они поехали?

— Купили лошадей.

— У кого?

— У капитана рейтаров, он покупает здесь лошадей для своей конницы.

— Тысяча чертей, куманек! — воскликнул Шико. — Ты драгоценный человек, только сегодня я тебя оценил по-настоящему!

Горанфло самодовольно осклабился.

— Теперь, — продолжал Шико, — заверши то, что ты так прекрасно начал.

— Что я должен сделать?

Шико спешился и вложил узду своего мула в руку Горанфло.

— Возьми наших мулов и предложи их обоих францисканцам за двадцать пистолей. Они должны отдать тебе предпочтение.

— И они мне его отдадут, — заверил Горанфло, — иначе я донесу на них их настоятелю.

— Браво, куманек, ты молодец.

— Ну, а мы, — спросил Горанфло, — мы-то на чем поедем?

— На конях, разрази меня гром, на конях!

— Вот дьявол! — выругался монах, почесывая ухо.

— Полно, — сказал Шико, — ты такой наездник!

— Как когда, — вздохнул Горанфло. — Но где я вас найду?

— На городской площади.

— Ждите меня там.

И монах решительным шагом направился к францисканцам, в то время как Шико боковой улочкой вышел на главную площадь маленького городка.

Там на постоялом дворе под вывеской “Храбрый петух” он нашел капитана рейтаров, распивавшего прелестное легкое осерское вино, которое доморощенные знатоки путают с бургундским. Капитан сообщил гасконцу дополнительные сведения, по всем пунктам подтверждавшие донесение Горанфло. Шико незамедлительно договорился с ремонтером о двух лошадях, и бравый капитан тут же внес их в список павших в пути. Благодаря такому непредвиденному падежу, Шико смог заполучить двух коней за тридцать пять пистолей.

Теперь оставалось только сторговать седла и уздечки, но тут Шико увидел, как на площадь вышел Горанфло с двумя седлами на голове и двумя уздечками в руках.

— Ого! — воскликнул гасконец. — Что сие означает, куманек?

— Разве вы не видите? — ответил Горанфло. — Это седла и уздечки с наших мулов.

— Так ты их оставил? — спросил Шико, расплываясь в улыбке.

— Ну да, — сказал монах.

— И ты продал мулов?

— По десять пистолей за голову.

— И тебе заплатили?

— Вот они, денежки.

И монах тряхнул карманом, в котором дружно зазвякали всевозможные монеты.

— Черт возьми! — воскликнул Шико. — Ты великий человек, куманек.

— Уж какой есть, — с притворной скромностью подтвердил Горанфло.

— За дело! — сказал Шико.

— Но я хочу пить, — пожаловался монах.

— Ладно, пей, пока я буду седлать, только смотри не напейся.

— Одну бутылочку.

— Идет, одну, но не больше.

Горанфло осушил две, оставшиеся деньги он вернул Шико.

У Шико мелькнула было мысль не брать у монаха эти двадцать пистолей, уменьшившиеся на стоимость двух бутылок, но он тут же сообразил, что если у Горанфло заведется хотя бы два экю, то он в тот же день выйдет из повиновения.

И гасконец, ничем не выдав монаху своих колебаний, взял деньги и сел на коня.

Горанфло сделал то же с помощью капитана рейтаров, тот, будучи человеком богобоязненным, поддержал ногу монаха; в обмен на эту услугу Горанфло, устроившись в седле, одарил капитана своим пастырским благословением.

— В добрый час, — сказал Шико, пуская своего коня в галоп, — вот молодчик, которому отныне уготовано место в раю.

Горанфло, увидев, что его попутчик скачет впереди, пустил свою лошадь вдогонку; надо сказать, что он делал несомненные успехи в искусстве верховой езды и уже не хватался одной рукой за гриву, другой — за хвост, а вцеплялся обеими руками в переднюю луку седла и с этой единственной точкой опоры скакал так быстро, что не отставал от Шико. В конце концов он стал проявлять даже больше усердия, чем его патрон, и всякий раз, когда Шико менял аллюр и придерживал лошадь, монах продолжал скакать, подбадривая своего коня криками “Ур-ра!”

Эти самоотверженные усилия заслуживали награды, и через день вечером, немного не доезжая Шалона, Шико вновь обнаружил мэтра Никола Давида, переодетого лакеем, и до самого Лиона не упускал его из виду. К вечеру восьмого дня все трое въехали в городские ворота.

Примерно в этот же час, следуя в противоположном направлении, Бюсси и супруги Сен-Люк, как мы уже говорили, увидели стены Меридорского замка.

XXX

О ТОМ, КАК ШИКО И ЕГО ТОВАРИЩИ ОБОСНОВАЛИСЬ В ГОСТИНИЦЕ “ПОД ЗНАКОМ КРЕСТА” И КАКОЙ ПРИЕМ ИМ ОКАЗАЛ ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ

Мэтр Никола Давид, все еще переодетый лакеем, направился к площади Терро и остановил свой выбор на главной городской гостинице с вывеской “Под знаком креста”.

Адвокат вошел в гостиницу на глазах у Шико, и гасконец некоторое время наблюдал за дверями этого заведения, дабы удостовериться, что его враг действительно там остановился и никуда от него не уйдет.

— Ты не возражаешь против гостиницы “Под знаком креста”? — спросил он у своего спутника.

— Никоим образом, — ответил тот.

— Тогда войди туда и попроси отдельную комнату, скажи, что ждешь своего брата; так оно у нас и выйдет: ты будешь ждать меня на пороге, а я погуляю по городу и приду только поздно ночью. Ты со своего поста будешь следить за постояльцами и хорошенько изучишь план дома, а потом встретишь меня и проведешь в нашу комнату так, чтобы мне не пришлось столкнуться с людьми, которых я не хочу видеть. Ты все понял?

— Все.

— Комнату выбери просторную, светлую, с хорошими подходами и, по возможности, смежную с комнатой того постояльца, который только что прибыл. Позаботься, чтобы окна выходили на улицу и я мог бы видеть, кто входит и выходит из гостиницы; имени моего не называй ни под каким предлогом, а повару посули златые горы.

Горанфло прекрасно выполнил это поручение. Комната была выбрана, ночь наступила, а с наступлением темноты появился и Шико; Горанфло взял его за руку и отвел в снятую им комнату. Монах, глупый от природы, был все же хитер, как все церковники: он указал Шико на то обстоятельство, что их комната и комната Никола Давида, хотя к ним вели разные лестницы, имеют общую стену — простую перегородку из дерева и известки, которую при желании легко можно продырявить.

Шико слушал монаха с неослабным вниманием, и присутствуй при этом посторонний наблюдатель, который мог бы видеть и говорившего и слушавшего, он бы заметил, что лицо гасконца постепенно прояснялось. Когда монах закончил свою речь, Шико сказал:

— Все, что ты мне сейчас сообщил, заслуживает награды. Сегодня вечером, Горанфло, ты будешь пить херес, да, херес, черт возьми, не будь я твой друг-приятель.

— Мне еще ни разу не приходилось быть пьяным от хереса, — признался Горанфло, — это должно быть необычайно приятное состояние.

— Разрази меня гром! Ты познаешь его через два часа. Это говорю тебе я, Шико, — пообещал гасконец, вступая во владение комнатой.

Шико вызвал к себе хозяина гостиницы.

Может быть, кому-то покажется, что рассказчик этой истории, следуя за своими героями, слишком часто посещает гостиницы. На это рассказчик ответит, что не его вина, если эти герои, одни — выполняя желание возлюбленной, другие — скрываясь от королевского гнева, едут на север и на юг. Попав в эпоху, промежуточную между античной древностью, когда постоялых дворов не было, так как их заменяло братское радушие людей, и современностью, когда постоялый двор выродился в табльдот, автор был вынужден останавливаться в гостиницах, где происходят важные события его романа. Заметим, что караван-сараи нашего Запада в те времена подразделялись на три вида: гостиницы, постоялые дворы и кабачки. Этой классификацией не следует пренебрегать, хотя сейчас она во многом утратила свое значение. Обратите внимание, что мы не упомянули превосходные бани, которым в наши дни не создано ничего равноценного, бани, завещанные Римом императоров Парижу королей и унаследовавшие от античности многообразные языческие наслаждения.

Однако в царствование Генриха III эти заведения были сосредоточены в стенах столицы; провинция в те времена должна была довольствоваться гостиницами, постоялыми дворами и кабачками.

Итак, мы находимся в гостинице.

И хозяин заведения сразу же дал это почувствовать своим новым постояльцам. Когда Шико попытался пригласить его к себе, хозяин передал, что пусть они наберутся терпения и подождут, пока он не побеседует с гостем, прибывшим раньше и потому обладающим правом первоочередности.

Шико догадался, что этим гостем должен быть его адвокат.

— О чем они могут говорить? — спросил Шико.

— Вы думаете, что у хозяина и вашего человека есть какие-то секреты?

— Проклятье! А разве вы сами не видите? Если эта надутая морда, что нам повстречалась, которая, как я полагаю, принадлежит хозяину гостиницы…

— Ему самому, — подтвердил монах.

— … вдруг ни с того ни с сего соглашается побеседовать с человеком, одетым лакеем…

— А! — сказал Горанфло. — Он переоделся: я его видел, теперь он весь в черном.

— Еще одно доказательство, — заметил Шико. — Хозяин, несомненно, участвует в игре.

— Хотите, я попытаюсь исповедать его жену? — предложил Горанфло.

— Нет, — ответил Шико, — лучше поди-ка ты прогуляйся по городу.

— Вот как! А ужин? — поинтересовался Горанфло.

— Я закажу его в твое отсутствие. И на, возьми экю, это поможет тебе продержаться до ужина.

Горанфло принял экю с благодарностью.

За время путешествия монах не раз уже совершал такие поздние вылазки, он обожал эти набеги на окрестные кабачки и время от времени отваживался на них и в Париже, прикрываясь своим положением брата сборщика пожертвований. Но с тех пор как Горанфло покинул монастырь, ночные прогулки особенно ему полюбились. Теперь он всеми своими порами дышал воздухом свободы, и монастырь уже представлялся ему в воспоминаниях мрачной темницей.

Итак, подоткнув полы рясы, монах выбежал из комнаты со своим экю в кармане.

Как только он исчез, Шико, не теряя времени, взял штопор и провертел в перегородке на уровне своего глаза дырку.

Правда, толщина досок не позволяла Шико обозревать через этот глазок, величиной с отверстие сарбакана, всю комнату адвоката, но зато, приложив к нему ухо, гасконец мог вполне отчетливо слышать все, что там говорилось.

К тому же, по счастливой случайности, в поле зрения Шико находилось лицо хозяина гостиницы, разговаривающего с Никола Давидом.

Начала разговора Шико, как мы знаем, не слышал, однако из тех слов, которые ему удалось уловить, явствовало, что Давид всячески выказывает перед хозяином свою преданность королю и даже намекает на некую важную миссию, якобы возложенную на него господином де Морвилье.

Пока он так говорил, хозяин гостиницы слушал с видом несомненно почтительным, но в то же время довольно безучастным, и едва удостаивал адвоката ответом. Шико даже показалось, что он улавливает то ли во взгляде хозяина, то ли в интонациях его голоса иронию, заметную особенно отчетливо всякий раз, когда адвокат произносил имя короля.

— Эге! — сказал Шико. — Наш хозяин, часом, не лигист ли? Черт подери! Я это выясню.

И, поскольку в комнате Никола Давида не говорилось ничего интересного, Шико решил подождать, пока хозяин гостиницы не соблаговолит нанести ему визит.

Наконец дверь открылась.

Хозяин вошел, почтительно держа свой колпак в руке, но на лице его еще сохранялось то подмеченное Шико насмешливое выражение, с которым он беседовал с мэтром Никола Давидом.

— Присядьте, любезный хозяин, — сказал Шико, — и, прежде чем мы окончательно договоримся, выслушайте мою историю.

Хозяин явно недоброжелательно отнесся к такому вступлению и даже отрицательно мотнул головой в знак того, что он предпочитает оставаться на ногах.

— Как вам угодно, сударь, — сказал Шико.

Хозяин снова мотнул головой, как бы желая сказать, что он здесь у себя и может делать, что ему угодно, не ожидая приглашения.

— Сегодня утром вы меня видели вместе с монахом, — продолжал Шико.

— Да, сударь, — подтвердил хозяин.

— Тише. Об этом не надо говорить… Монах этот изгнан из монастыря.

— Вот как! — сказал хозяин. — Может статься, он переодетый гугенот?

Шико принял вид оскорбленного достоинства.

— Гугенот! — проговорил он с отвращением. — Вы сказали — гугенот? Знайте, этот монах — мой родственник, а в моей родне нет гугенотов. И что это вам взбрело в голову? Добрый человек, вы должны краснеть от стыда, говоря такие нелепости.

— Э, сударь, — сказал хозяин, — всякое бывает.

— Только не в моем семействе, сеньор содержатель гостиницы! Напротив, этот монах есть самый что ни на есть злейший враг гугенотов. Поэтому-то он и впал в немилость у его величества Генриха Третьего, который, как вам известно, поощряет еретиков.

Хозяин, по-видимому, начал проникаться живейшим сочувствием к гонимому Горанфло.

— Тише, — предупредил он, поднося палец к губам.

— То есть как тише? — спросил Шико. — Неужели в вашу гостиницу затесались люди короля?

— Боюсь… — сказал хозяин, кивнув головой. — Там, в комнате рядом, есть один приезжий.

— Ну, тогда, — сказал Шико, — мы оба, я и мой родственник, немедленно покидаем вас, ибо он изгнан и его преследуют.

— А куда вы пойдете?

— У нас есть два-три адреса, которыми нас снабдил один содержатель гостиницы, наш друг мэтр Ла Юрьер.

— Ла Юрьер! Вы знаете Ла Юрьера?

— Тс-сс! Не называйте его имени. Мы познакомились накануне ночи святого Варфоломея.

— Теперь, — сказал хозяин, — я вижу, что вы оба, ваш родственник и вы, — святые люди; я тоже знаю Ла Юрьера. Купив эту гостиницу, я даже хотел, в знак нашей дружбы, дать ей то же название, что и у его заведения, — “Путеводная звезда”, но гостиница уже приобрела некоторую известность с вывеской “Под знаком креста”, и я побоялся, как бы перемена названия не отразилась на доходах. Значит, вы сказали, сударь, что ваш родственник…

— …имел неосторожность в своей проповеди заклеймить гугенотов. Проповедь имела огромный успех. Его величество, всехристианнейший король, разгневанный этим успехом, свидетельствующим о настроении умов, приказал разыскать моего брата и заточить в тюрьму.

— И тогда? — спросил хозяин, уже не пытаясь скрыть своего сочувствия.

— Черт побери! Я его похитил, — сказал Шико.

— И хорошо сделали. Бедняга!

— Его светлость герцог де Гиз предложил мне взять его под свое покровительство.

— Как, великий Генрих де Гиз? Генрих Свя…

— Генрих Святой.

— Да, вы верно сказали, Генрих Святой.

— Ноя боюсь гражданской войны.

— Ну, коли так, — сказал хозяин, — если вы друзья герцога де Гиза, стало быть, вы знаете это?

И он сделал рукой перед глазами Шико нечто вроде масонского знака, с помощью которого лигисты узнавали друг друга.

Шико в ту знаменитую ночь, проведенную им в монастыре св. Женевьевы, заметил не только этот жест, который раз двадцать мелькал перед его глазами, но и ответный условный знак.

— Черт побери! — сказал он. — А вы — это?

И, в свой черед, взмахнул руками.

— Коли так, — сказал хозяин гостиницы, проникнувшись полным доверием к новым постояльцам, — вы здесь у себя, мой дом — ваш дом. Считайте меня другом, а я вас буду считать братом, и если у вас нет денег…

Вместо ответа Шико вытащил из кармана кошелек, который, хотя уже несколько осунулся, тем не менее все еще сохранял тучность, радующую глаз и невольно внушающую доверие.

Вид округлого кошелька всегда приятен: да, он радует даже великодушного друга, который предложил вам денег, но, взглянув на ваш кошелек, убедился, что вы в них не нуждаетесь и что, таким образом выказав свои благородные чувства, он избавлен от необходимости подкрепить слова делом.

— Хорошо, — сказал хозяин.

— Я вам скажу, — добавил Шико, — дабы успокоить вас еще больше, что мы странствуем с целью распространения веры, и наши путевые расходы нам оплачивает казначей святого Союза. Укажите нам гостиницу, где мы могли бы ничего не опасаться.

— Проклятье! — воскликнул хозяин. — Нигде вы не будете в большей безопасности, чем здесь, у меня, господа. Я за это ручаюсь.