Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 21. Анж Питу 1995.

Назад: XIV ТРИ ВЛАСТИ, ПРАВЯЩИЕ ФРАНЦИЕЙ

Дальше: XXII КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XVI

XVIII

ДОКТОР ЖИЛЬБЕР

Пока народ с воплями радости и ярости врывается в крепость, два человека барахтаются в тинистой воде, наполняющей ров.

Эти двое — Питу и Бийо.

Питу поддерживает Бийо; пули не ранили фермера, он цел и невредим, но падение слегка оглушило его.

Им бросают веревки, протягивают шесты.

Питу хватается за шест, Бийо — за веревку.

Пять минут спустя обоих уже обнимают, невзирая на их перепачканное платье, и качают как героев.

Фермеру подносят стаканчик водки; Питу угощают колбасой и вином.

Потом обоих обтирают соломой и ведут погреться на солнце.

Внезапно в уме Бийо вспыхивает мысль, а точнее — воспоминание; он вырывается из рук заботливых доброжелателей и бросается в крепость.

— Свободу узникам! — кричит он на бегу.

— Да, да, свободу узникам! — повторяет в свой черед Питу, бросаясь вслед за ним.

Толпа, до этой секунды занимавшаяся лишь палачами, содрогнувшись, вспоминает об их жертвах.

Она выдыхает вся разом: "Да, да, да, свободу узникам!".

И новая волна осаждающих, прорвав плотины, словно раздвигает стены крепости, дабы принести туда свободу.

Жуткое зрелище предстало глазам Бийо и Питу. Хмельная от одержанной победы, разъяренная, бешеная толпа заполонила двор. Она растерзала первого попавшегося на ее пути солдата.

Гоншон хладнокровно наблюдал эту расправу. Без сомнения, он считал, что гнев народа подобен течению большой реки, которая губит тех, кто пытается ее остановить.

Эли и Юлен, напротив, бросились наперерез толпе убийц; они просили, они умоляли, утверждая, — святая ложь! — что обещали сохранить гарнизону жизнь.

Появление Бийо и Питу сослужило им хорошую службу.

Толпа увидела, что Бийо, за которого она мстит, жив и даже не ранен; под ногой у него перевернулась доска, только и всего; он искупался в тине — и ничего более.

Сильнее всего народ ненавидел швейцарцев, но тех нигде не было видно: они успели надеть серые блузы, так что их стало невозможно отличить от слуг или заключенных. Толпа забросала камнями башенные часы и разбила фигуры узников, поддерживающие циферблат. Толпа бросилась вверх по лестницам, чтобы расквитаться с пушками, сеявшими смерть. Толпа мстила камням и в кровь стирала себе руки, пытаясь своротить их.

Когда первые победители показались на вершине башни, все, кто был внизу, то есть сто тысяч человек, приветствовали их оглушительным криком.

Крик этот пронесся над Парижем и, словно быстрокрылый орел, устремился во все концы Франции:

— Бастилия взята!

Когда люди услышали этот крик, сердца их смягчились, глаза наполнились слезами, руки раскрылись для объятий; не было больше противостоящих партий, не было больше враждующих сословий; парижане ощутили себя братьями, французы ощутили себя свободными.

Миллионы людей слились в порыве восторга.

Бийо и Питу вошли в крепость вместе с толпой; они искали не своей доли триумфа, но свободы заключенных.

Пересекая комендантский двор, они увидели человека в серой одежде: опираясь на трость с золотым набалдашником, с невозмутимым видом он взирал на все происходящее.

То был комендант. Он спокойно ждал либо своих друзей — они могли его спасти, либо своих врагов — они должны были с ним расправиться.

Узнав коменданта, Бийо вскрикнул и направился к нему.

Де Лонэ также узнал Бийо. Скрестив руки, он смотрел на него, как бы говоря: "Так, значит, это вы нанесете мне первый удар?".

Бийо подумал: "Если я заговорю с ним, его узнают, и тогда он погиб" — и остановился.

Как, однако, отыскать в этом хаосе доктора Жильбера? Как вырвать у Бастилии тайну, сокрытую в ее недрах?

Де Лонэ угадал его сомнения, оценил его героическую щепетильность.

— Что вам угодно? — спросил он вполголоса.

— Ничего, — отвечал Бийо, кивая в сторону ворот и указывая коменданту путь к спасению, — ничего. Я сам разыщу доктора Жильбера.

— Третья Бертодьера, — мягко, почти растроганно отвечал де Лонэ, не двигаясь с места.

Вдруг чей-то голос за спиной Бийо произнес:

— А, вот и комендант!

Голос этот был нечеловечески спокоен, и тем не менее чувствовалось, что каждое из произносимых им слов — острый нож, направленный в грудь де Лонэ.

Принадлежал этот голос Гоншону.

Услышав слова Гоншона, люди вздрогнули, словно до их слуха донесся набат, и, возбуждаясь от жажды мести, с горящими глазами, бросились на де Лонэ.

— Возьмите его под свою защиту, — попросил Бийо Юлена и Эли, — иначе ему конец.

— Помогите нам, — отвечали адъютанты Гоншона.

— Мне нужно идти, я должен спасти другого человека.

В тот же миг тысячи неистовых рук схватили, скрутили, поволокли де Лонэ.

Эли и Юлен бросились вдогонку, крича:

— Стойте! Мы обещали сохранить ему жизнь!

Ничего подобного никто не обещал, но эти благородные люди, не сговариваясь, прибегли к священной лжи.

Не прошло и секунды, как толпа потащила де Лонэ к выходу из крепости с криками: "В ратушу! В ратушу!". Эли и Юлен бежали следом.

Для многих де Лонэ, живая добыча, стоил добычи мертвой — взятой Бастилии.

Впрочем, и сама крепость — печальное и безмолвное здание, куда четыре столетия был закрыт доступ всем, кроме стражи, тюремщиков и мрачного коменданта, — представляла достойное внимания зрелище теперь, когда она сделалась добычей народа, расхаживавшего по ее внутренним дворам, бегавшего вверх и вниз по лестницам и, подобно шумному рою пчел, наполнявшего этот гранитный улей гулом и суетой.

Бийо проводил глазами де Лонэ, которого толпа не столько вела, сколько несла, так что он, казалось, плыл над людскими головами.

Мгновение спустя он уже исчез из виду. Бийо вздохнул, оглянулся, увидел Питу и с криком: "Третья Бертодьера!" — ринулся к одной из башен.

На пути ему попался трепещущий тюремщик.

— Где третья Бертодьера? — спросил Бийо.

— Вот здесь, сударь, но у меня нет ключей.

— Почему?

— У меня их отобрали.

— Гражданин, дай мне на время твой топор, — попросил Бийо какого-то жителя предместья.

— Бери его насовсем: раз Бастилия взята, он мне больше не нужен.

Бийо схватил топор и бросился вверх по лестнице вслед за тюремщиком, указывавшим ему дорогу.

Тюремщик остановился перед одной из дверей.

— Сюда?

— Да, сюда.

— Человека, которого поместили в эту камеру, зовут доктор Жильбер?

— Не знаю.

— Его привезли пять или шесть дней назад?

— Не знаю.

— Ничего, — сказал Бийо, — зато я сейчас это узнаю.

И он начал рубить дверь топором.

Дверь была дубовая, но дуб не мог устоять против ударов могучего фермера.

Не прошло и минуты, как уже можно было заглянуть в темницу.

Бийо приник глазом к проделанному отверстию, всматриваясь в глубь каземата.

В луче дневного света, проникавшего через зарешеченное окно башни Бийо увидел человека, стоявшего в оборонительной позе: слегка откинувшись назад, он держал в руках выломанную из кровати перекладину.

Несмотря на отросшую бородку, бледное лицо, коротко остриженные волосы, Бийо узнал пленника. То был доктор Жильбер.

— Доктор! Доктор! — закричал Бийо. — Это вы?

— Кто меня зовет? — спросил узник.

— Это я, Бийо, ваш друг.

— Вы, Бийо?

— Да, да, это он, это он! Это мы, это мы! — закричали два десятка людей которые, услышав, как Бийо ломает дверь, остановились на лестничной площадке.

— Кто вы?

— Мы, захватившие Бастилию! Бастилия взята, вы свободны!

— Бастилия взята! Я свободен! — вскричал доктор.

И, просунув обе руки в отверстие, проделанное фермером в двери, он так сильно тряхнул ее, что она едва не соскочила с петель, а большой кусок ее, надрубленный Бийо, затрещал, отломился и остался в руках узника.

— Погодите, погодите, — сказал Бийо, понявший, что еще одна атака на дверь подорвет удесятерившиеся на миг силы узника, — погодите.

И он стал колотить по двери с удвоенной мощью.

Сквозь расширившееся отверстие он смог увидеть, что опасения его оправдались: узник, этот новый Самсон, едва не разрушивший Бастилию, рухнул на табуретку, бледный как смерть и неспособный даже поднять деревянную перекладину, валяющуюся рядом.

— Бийо, Бийо! — шептал он.

— Да, да, это я.

— И я, Питу, я тоже здесь, господин доктор; вы ведь помните беднягу Питу, которого вы определили на пансион к тетушке Анжелике; Питу пришел освободить вас.

— Но я могу пролезть в эту дыру! — закричал доктор.

— Нет! Нет! — отвечали хором его спасители. — Потерпите!

Все они старались как могли: одни поддевали дверь ломом со стороны стены, другие пытались всунуть рычаг со стороны замка, третьи напирали на дверь крепкими плечами и цепкими руками, так что в конце концов дубовая громада затрещала в последний раз, со стены посыпалась штукатурка, дверь рухнула, и все, кто был в коридоре, ворвались в темницу.

Жильбер очутился в объятиях Питу и Бийо.

Жильбер, юный крестьянин из замка Таверне, Жильбер, которого мы оставили истекающим кровью в пещере на Азорских островах, был теперь зрелым мужчиной лет тридцати четырех-тридцати пяти, бледным без болезненности, черноволосым, с пристальным и волевым взглядом, не знающим бесцельных мечтаний: если доктор не созерцал какой-либо предмет внешнего мира, достойный его внимания, он обращал взор внутрь своей души, отчего выражение его глаз становилось еще более сумрачным и серьезным; нос у него был прямой, без переносицы, за высокомерно приподнятой верхней губой виднелись зубы ослепительной белизны. Одевался доктор обычно просто и строго, словно квакер, однако благодаря безмерной заботе о чистоте платья казался едва ли не щеголем. Роста он был чуть выше среднего и хорошо сложен, что же до его физической силы, то ее источником было напряжение нервов: мы видели, на что мог подвигнуть доктора порыв гнева или восторга.

В тюрьме, где он провел почти неделю, доктор так же тщательно, как и всегда, следил за своей наружностью; лишь отросшая за это время бородка, подчеркивающая матовый цвет его лица, обличала некоторую небрежность, в которой, впрочем, был повинен не узник, а его тюремщики, не пожелавшие ни дать ему бритву, ни позвать к нему парикмахера.

Обняв Бийо и Питу, доктор оглядел людей, заполнивших его темницу, и, словно за этот миг самообладание вновь вернулось к нему, воскликнул:

— Итак, день, предсказанный мною, настал! Спасибо вам, друзья мои, спасибо вечному разуму, охраняющему свободу народов!

И он протянул обе руки своим освободителям, а они, угадав в нем по гордому взгляду и возвышенному тону человека незаурядного, едва осмелились до них дотронуться.

Выйдя из темницы, доктор пошел впереди толпы, опираясь на плечо Бийо; Питу шагал следом за фермером.

В первое мгновение Жильбер отдал дань дружбе и благодарности, но уже через несколько минут стало очевидно, какое громадное расстояние отделяет ученого доктора от невежественного фермера, добряка Питу и всех остальных простолюдинов, участвовавших в штурме Бастилии.

На пороге башни Жильбер остановился, ослепленный потоком солнечного света. Скрестив руки на груди и подняв глаза к небу, он воскликнул:

— Привет тебе, прекрасная свобода! Я видел твое рождение на другом краю света — мы старые друзья. Привет тебе, прекрасная свобода!

По улыбке, показавшейся на лице доктора, было в самом деле понятно, что крики народа, опьяненного независимостью, для него не новость.

Помолчав несколько секунд, доктор обратился к Бийо:

— Итак, народ победил тиранию?

— Да, сударь.

— И вы прибыли сюда, чтобы сражаться?

— Я прибыл, чтобы освободить вас.

— Значит, вы знали о моем аресте?

— Я узнал о нем сегодня от вашего сына.

— Бедный Эмиль! Вы его видели?

— Видел.

— Он был спокоен?

— Его с трудом удерживали четыре санитара.

— Он болен? У него жар?

— Он рвался в бой вместе с нами.

— Ах, вот как! — воскликнул доктор, и лицо его озарила торжествующая улыбка. Сын не обманул его надежд.

— И вы сказали?.. — продолжал свои расспросы доктор.

— Я сказал: раз доктор Жильбер в Бастилии, Бастилию нужно взять. Теперь она взята. Но это еще не все.

— Что же еще?

— Украден ларец.

— Ларец, который я оставил у вас?

— Да.

— Кто же его украл?

— Люди в черном, ворвавшиеся в мой дом под тем предлогом, что им нужно отобрать у меня вашу брошюру; они схватили меня, посадили под замок, обшарили весь дом, нашли ларец и унесли его с собой.

— Когда?

— Вчера.

— Вот как! Нет никакого сомнения, что мой арест и эта кража связаны между собой. Приказ арестовать меня и приказ похитить ларец отдало одно и то же лицо. Если я узнаю, кому обязан арестом, я узнаю имя вора. Где находится архив тюрьмы? — спросил доктор Жильбер у тюремщика.

— В комендантском дворе, сударь, — отвечал тот.

— В таком случае скорее в архив! Друзья, скорее в архив! — вскричал доктор.

— Сударь, — взмолился тюремщик, — позвольте мне пойти с вами, а еще лучше — замолвите за меня словечко всем этим отважным людям, чтобы со мной не случилось беды.

— Хорошо, — согласился Жильбер и, обращаясь к глядевшей на него с любопытством и почтением толпе, сказал:

— Друзья, поручаю вам этого славного человека; он исполнял свои обязанности, открывая и закрывая двери, но к узникам он был добр; не обижайте его.

— Нет, нет, мы его не тронем, ему нечего бояться, — раздалось со всех сторон, — пусть спокойно идет.

— Спасибо, сударь, — сказал тюремщик. — Если вас и впрямь интересует архив, поторопитесь: мне кажется, там внизу уже жгут бумаги.

— О, в таком случае мы не должны терять ни минуты, — вскричал Жильбер, — скорее в архив!

И он бросился в комендантский двор; толпа, возглавляемая Бийо и Питу, последовала за ним.

XIX

ТРЕУГОЛЬНИК

У входа в архив в самом деле горела огромная куча бумаг.

К несчастью, первая потребность народа после победы состоит в том, чтобы все разрушать.

Архив Бастилии был разорен.

В этом просторном зале хранились многочисленные планы и тюремные книги; здесь в беспорядке находились дела всех заключенных, содержавшихся в Бастилии за последние сто лет.

Толпа с яростью рвала в клочки все эти бумаги; без сомнения, парижанам казалось, что, разрывая приказы о заключении под стражу, они законным образом возвращают свободу узникам.

Жильбер вошел в зал и с помощью Питу начал рыться в тех реестрах, что еще оставались на полках: книги записей текущего года там не оказалось.

Обычно невозмутимый и хладнокровный, доктор побледнел и нетерпеливо топнул ногой.

В эту минуту Питу заметил, что один из тех отважных гаменов, какие всегда принимают участие в победоносных народных восстаниях, бежит к костру, а на голове он держит том, похожий по формату и переплету на те, что листал доктор Жильбер.

Питу бросился за мальчишкой и благодаря своим длинным ногам очень скоро догнал его.

Том, которым завладел мальчишка, оказался книгой записей 1789 года.

Переговоры продлились недолго. Питу представился как победитель, объяснил, что этот том необходим одному из бывших узников, и юный парижанин уступил свою добычу, утешив себя следующим умозаключением:

— Ладно, сожгу что-нибудь другое.

Питу открыл книгу записей, перелистал страницы и в самом конце обнаружил следующий текст:

"Сего дня, 9 июля 1789 года, поступил в крепость сьёр Ж, весьма опасный философ и публицист; содержать в строжайшей тайне".

Он принес книгу доктору.

— Посмотрите, господин Жильбер, не это ли вы ищете?

— О да, именно это! — вскричал доктор, хватая книгу.

И он прочел слова, которые мы только что привели.

— А теперь поглядим, кем подписан приказ.

И он стал искать помету на полях.

— Неккер! — вскричал он, найдя ее. — Приказ арестовать меня подписан Неккером, моим другом. О, здесь, без сомнения, скрыта какая-то тайна.

— Неккер ваш друг? — почтительно воскликнули люди, стоявшие вокруг, ибо имя это, как мы уже могли убедиться, пользовалось в народе огромным уважением.

— Да, да, он мне друг, я поддерживал его, — отвечал доктор, — я уверен, что Неккер не знает о моем аресте. Но я разыщу его и…

— Разыщете — где? — спросил Бийо.

— Как где? В Версале, разумеется!

— Господина Неккера нет в Версале: он изгнан.

— Где же он?

— В Брюсселе.

— А его дочь?

— О, этого я не знаю, — отвечал Бийо.

— Его дочь живет за городом, в Сент-Уэне, — произнес чей-то голос в толпе.

— Спасибо, — сказал Жильбер, даже не зная, кого он благодарит.

Затем он обратился к тем, кто жег бумаги:

— Друзья, во имя истории, которая отыщет в этом архиве приговор тиранам, я молю вас: довольно насилия над бумагами! Сровняйте Бастилию с землей, но сберегите эти книги — они поведают истину нашим потомкам.

Парижская толпа сразу постигла своим ясным умом смысл этих слов.

— Доктор прав! — закричала сотня голосов. — Довольно жечь бумаги! Им место в ратуше!

Пожарный, который вместе с несколькими собратьями по ремеслу как раз показался в комендантском дворе, подтащил насос, направил шланг на пламя — подобно александрийскому пожару, оно уже готово было пожрать архивы целого мира — и погасил его.

— А по чьей жалобе вы были арестованы? — спросил Бийо у доктора.

— Вот это-то меня и интересует, но я ничего не могу понять, имя пропущено.

Помолчав немного, доктор добавил:

— Но я это непременно выясню.

Вырвав лист с касающейся его записью, он сложил его вчетверо и сунул в карман, а затем обратился к Бийо и Питу:

— Пойдемте, друзья, больше нам здесь делать нечего.

— Пойдемте, — согласился Бийо, — впрочем, это легче сказать, чем исполнить.

В самом деле, толпа, которую любопытство влекло внутрь Бастилии, плотным кольцом окружала вход в крепость, ибо у входа стояли остальные узники.

Их было семеро: Жан Бешад, Бернар Ларош, Жан Лакореж, Антуан Пюжад, де Вит, граф де Солаж и Тавернье.

Первые четверо не вызывали особенного интереса. Они попали в Бастилию всего два года назад по обвинению в подделке векселя, причем ни единого доказательства представлено не было, так что обвинение скорее всего было ложным.

Оставалось еще трое — граф де Солаж, де Вит и Тавернье.

Граф де Солаж, человек лет тридцати, радостный и восторженный, обнимал своих спасителей, превозносил их победу и рассказывал окружающим историю своего заключения. Арестованный в 1782 году и посаженный в Венсенский замок по указу, добытому отцом, он был затем перевезен в Бастилию, где пробыл пять лет, ни разу не подвергнувшись допросу и ни разу не увидев ни следователя, ни судьи; отец его уже два года как умер, но за эти два года никто не вспомнил о сыне. Если бы народ не взял Бастилию, о графе де Солаже, вероятно, вообще никогда бы не вспомнили.

Де Виту было лет шестьдесят; он бормотал что-то бессвязное с иностранным акцентом. На многочисленные вопросы толпы он отвечал, что не знает, ни сколько времени пробыл в темнице, ни за что был туда заключен. Он помнил лишь одно: что приходится кузеном г-ну де Сартину. В самом деле, один из тюремщиков, по имени Гийон, видел, как однажды г-н де Сартин навестил де Вита в тюрьме и дал ему подписать какую-то доверенность, о чем, впрочем, вовсе не помнил узник.

Старше всех был Тавернье; на его счету было десять лет заключения на острове Сент-Маргерит и тридцать лет, проведенных в стенах Бастилии; это был девяностолетний старец, седоволосый и седобородый; от постоянного пребывания в полутьме он почти ослеп и видел окружающий мир как в тумане. Когда народ открыл его темницу, он не понял, чего хотят все эти люди; услышав речи о свободе, он покачал головой, а когда ему наконец объяснили, что Бастилия взята, он разволновался:

— О Господи! Что-то скажут на это король Людовик Пятнадцатый, госпожа де Помпадур и герцог де Ла Врийер?!

Между де Витом и Тавернье была разница: первый в тюрьме помешался, а второй впал в детство.

Радость этих людей вселяла в душу страх; она настолько напоминала испуг, что взывала к мести. С тех пор как они очутились в Бастилии, эти несчастные никогда не слышали даже двух голосов одновременно; единственными звуками, долетавшими до их слуха, было медленное, таинственное поскрипывание сырого дерева, подобный тиканью невидимых часов шорох паука, ткущего свою паутину, да шуршание лапок испуганной крысы, спешащей юркнуть в щель; теперь же, когда кругом гремели голоса сотен тысяч людей, несчастные узники, казалось, готовились проститься с жизнью.

В тот миг, когда Жильбер приблизился к воротам, самые ревностные защитники свободы предложили торжественно отнести бывших заключенных в ратушу, и предложение это было единодушно принято.

Жильбер был бы рад избегнуть этого триумфа, но не сумел: его, равно как и Бийо с Питу, уже узнали.

При криках: "В ратушу! В ратушу!" — два десятка человек разом подхватили доктора и подняли над толпой.

Напрасно он отбивался, напрасно Бийо и Питу раздавали товарищам по оружию полновесные тумаки — кожа народа огрубела от восторга и счастья. Удары кулаком, удары древком пики, удары прикладом ружья — все это победители принимали как нежную ласку, и лишь сильнее хмелели.

Пришлось Жильберу смириться с тем, что его место — на щите.

Роль этого щита исполнял стол, в середину которого была воткнута пика (за нее мог держаться триумфатор).

Отсюда доктор мог видеть океан голов, колыхавшийся от Бастилии до аркад церкви святого Иоанна, бурное море: его волны несли пленников-триумфаторов среди пик, штыков и ружей самого разного образца, разной формы и разных эпох.

А рядом страшный, неумолимый океан омывал другую группу людей, так тесно прижимавшихся один к другому, что напоминали остров.

То были люди, взявшие в плен де Лонэ.

Вокруг них слышались крики не менее громкие и возбужденные, чем те, которыми народ приветствовал узников; однако в этих криках звучала не гордость победителей, но смертельная угроза врагу.

Со своего возвышения Жильбер с жадным вниманием следил за этим страшным шествием.

Он один из всех только что получивших свободу узников Бастилии сохранил здравый ум и твердую память. Пять дней тюремного заключения, омрачившие его жизнь, пролетели очень быстро. Зрение его не успело угаснуть или ослабеть в тюремной мгле.

Обычно сражающиеся люди безжалостны лишь до тех пор, пока длится схватка. Как правило, те, что вышли из-под огня, где только что рисковали жизнью, снисходительны к врагам.

Но в тех грандиозных народных волнениях, каких так много видела Франция со времен Жакерии до наших дней, толпа, которую страх держит вдали от боя, а гром чужих сражений возбуждает, — толпа, разом и жестокая и трусливая, после победы ищет возможности принять хоть какое-нибудь участие в той борьбе, которая только что наводила на нее такой страх.

Она хочет участвовать в отмщении.

С тех пор как комендант покинул пределы Бастилии, каждая минута приносила ему новые страдания.

Впереди тесной группы, сопровождавшей г-на де Лонэ, шел Эли, вместе с Юленом вступившийся за его жизнь; защитой этому герою недавнего штурма служили его мундир и восхищение толпы, видевшей, как он в первых рядах шел в атаку под огнем противника. На кончике шпаги Эли нес полученную от Станисласа Майяра записку — ту, что г-н де Лонэ передал народу через амбразуру.

Следом шел смотритель королевской податной службы с ключами от крепости, за ними — Майяр со знаменем, за ним — юноша, показывавший всем желающим проткнутый штыком устав Бастилии — отвратительный документ: из-за него было пролито очень много слез.

И наконец, вслед за этим юношей шел под охраной Юлена и еще двух-трех человек сам комендант; впрочем, его почти не было видно из-за кулаков, сабель и пик, которыми яростно размахивали окружавшие его парижане.

Неподалеку от этой группы и почти параллельно ей по широкой артерии улицы Сент-Антуан, идущей от бульваров к реке, двигался другой не менее страшный человеческий клубок: в середине его находился плац-майор де Лом; он, как мы видели, пытался спорить с комендантом, но в конце концов подчинился его приказу и продолжил защиту крепости.

Многие несчастные узники Бастилии были обязаны смягчением своей участи плац-майору де Лому, человеку превосходному, доброму и храброму. Однако толпа об этом не знала. Видя блестящий мундир де Лома, парижане принимали его за коменданта, меж тем как комендант в своем сером кафтане без всякого шитья и без ленты ордена Святого Людовика, которую он успел с себя сорвать, еще мог надеяться на спасение — лишь бы в толпе не нашлось людей, знающих его в лицо.

Все это представилось сумрачному взгляду Жильбера, не терявшего хладнокровия и наблюдательности, какие бы опасности ни окружали эту сильную натуру.

Выйдя с комендантом за ворота Бастилии, Юлен призвал к себе на помощь самых надежных и преданных друзей, самых храбрых солдат народного войска, отличившихся в этот день: двое или трое откликнулись на его зов и пытались помочь ему исполнить благородное намерение — спасти де Лонэ от расправы. Беспристрастная история сохранила имена этих смельчаков: их звали Арне, Шола и де Лепин.

Смельчаки эти, которым, как мы уже сказали, прокладывали дорогу в толпе Юлен и Майяр, старались защитить жизнь человека, чьей смерти требовала сотня тысяч голосов.

Рядом с ними шли несколько гренадеров французской гвардии, мундир которых, ставший за последние три дня куда более популярным, чем прежде, вызывал у народа безграничное почтение.

Пока руки этих великодушных покровителей отражали удары парижан, г-н де Лонэ не страдал физически, хотя никто не мог защитить его от угроз и оскорблений.

Когда группа дошла до угла улицы Жуй, из пяти гренадеров, присоединившихся к ней при выходе из Бастилии, не осталось ни одного. Толпа постепенно похитила их: то ли она хотела выразить им свое восхищение, то ли таков был расчет убийц. Жильбер видел, как они исчезают один за другим, словно бусинки четок в руке.

В эту минуту он понял, что победа неминуемо будет омрачена кровопролитием; он хотел спрыгнуть со стола, заменявшего его спасителям щит, но их железные руки не давали ему шевельнуться. Сознавая свою беспомощность, Жильбер послал Бийо и Питу на помощь де Лонэ: оба они, стремясь исполнить приказ доктора, делали все возможное, чтобы разрезать людские волны и добраться до коменданта.

Дело в том, что его защитники остро нуждались в помощи. Шола, со вчерашнего дня ничего не евший, так обессилел, что внезапно лишился чувств; хорошо, что его успели подхватить, — иначе его бы вмиг затоптали.

Но образовался пролом в человеческой стене, дыра в плотине.

В пролом этот ринулся человек, который уже поднял руку, чтобы нанести коменданту ужасающий удар ружейным прикладом по голове.

Однако де Лепин предупредил убийцу: он бросился ему наперерез и принял на себя удар, предназначавшийся пленнику.

Де Лепин был оглушен, кровь заливала ему глаза; шатаясь, он закрыл лицо руками, а когда пришел в себя, то увидел, что его отделяет от коменданта не меньше двадцати шагов.

Именно в эту минуту Бийо, тащивший Анжа Питу на буксире, добрался до коменданта.

Заметив, что того опознают прежде всего по непокрытой голове, Бийо снял свою шляпу и надел ему на голову.

Де Лонэ обернулся и узнал Бийо.

— Благодарю, — сказал он, — однако, что бы вы ни делали, вам меня не спасти.

— Главное — добраться до ратуши, — сказал Юлен, и тогда я за все ручаюсь.

— Да, — согласился де Лонэ, — но доберемся ли мы до нее?

— С Божьей помощью попытаемся, — отвечал Юлен.

В самом деле, не все еще было потеряно, толпа уже вступила на площадь перед ратушей, но площадь эту запрудили люди с засученными рукавами, потрясавшие саблями и пиками. До них дошел разнесшийся по улицам слух, что сюда ведут коменданта и плац-майора Бастилии, и они, точно свора собак, которая, скрежеща зубами, долгие часы ловит носом запах добычи, ждали своего часа.

Лишь только процессия показалась на площади, как все эти люди кинулись на коменданта.

Юлен понял, что здесь их ждет самая большая опасность, последняя схватка; если бы он мог приблизить ступени лестницы к де Лонэ или перебросить его на лестницу, тот был бы спасен.

— Ко мне, Эли, ко мне, Майяр, ко мне, все, в ком есть хоть капля храбрости, — закричал он, — дело идет о нашей чести!

Эли и Майяр услышали его зов и вклинились в толпу, которая, однако, не слишком усердствовала в стремлении им помочь: сначала люди, стоявшие у них на пути, дали им дорогу, но тут же вновь сомкнулись.

Элии Майяр оказались отрезаны от основной группы и уже не могли с ней соединиться.

Убедившись в своей победе, толпа, сделав яростное усилие, обвилась кольцами вокруг коменданта и его спутников, словно гигантский удав. Бийо подхватили, поволокли, оттащили в сторону; Питу, ни на шаг не отступавшего от фермера, постигла та же участь.

Юлен споткнулся на первых ступеньках ратуши и упал. В первый раз ему удалось подняться, но его тут же вновь повалили на землю, а рядом с ним упал де Лонэ.

Комендант остался верен себе: до последней минуты он не издал ни единого стона, не попросил пощады, а лишь пронзительно крикнул:

— По крайней мере, не мучайте меня, кровожадные тигры! Убейте сразу!

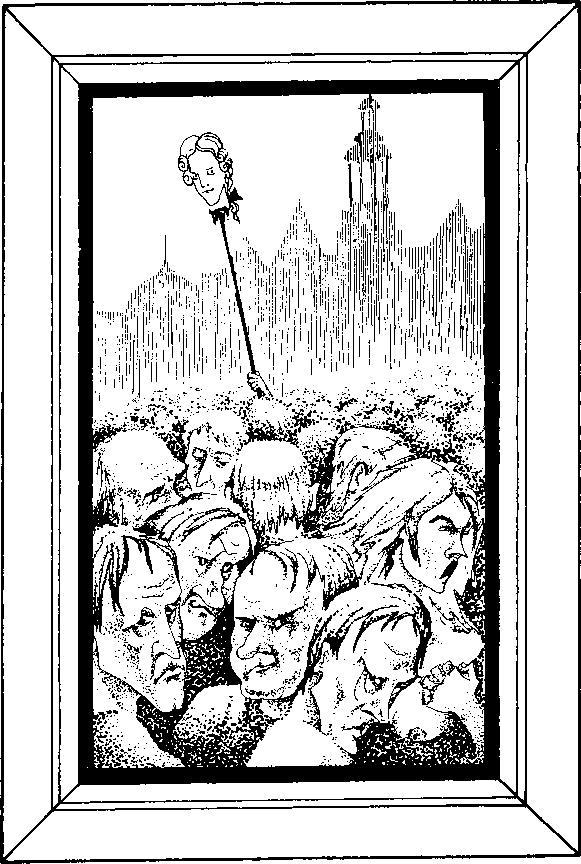

Никогда еще ни один приказ не выполнялся с такою точностью, как эта просьба: в один миг грозные лица склонились над упавшим де Лонэ, вооруженные руки взметнулись над его телом. Руки сжали клинки, клинки вонзились в человеческую плоть, и вот уже отрубленная, истекающая кровью голова, насаженная на острие пики, взлетела над толпой, а на лице застыла прежняя презрительная улыбка.

То была первая голова…

Все это происходило на глазах Жильбера; он не раз порывался броситься на помощь коменданту, но две сотни рук удержали его.

Он отвернулся и вздохнул.

Мертвая голова взметнулась над толпой как раз напротив того окна ратуши, подле которого стоял в окружении выборщиков де Флессель; ее открытые глаза глядели на купеческого старшину, словно передавая ему прощальный привет.

Трудно сказать, чье лицо было бледнее — живого или мертвого.

Внезапно подле того места, где лежало тело де Лонэ, раздался оглушительный гул. Покойника обыскали и нашли в его кармане записку купеческого старшины — ту самую, которую он показывал де Лому.

Записка эта, как мы помним, гласила:

"Держитесь: я морочу парижанам голову кокардами и посулами. К вечеру господин де Безанваль пришлет Вам подкрепление.

Де Флессель".

Жуткие проклятия полетели с мостовой в то окно ратуши, рядом с которым находился де Флессель.

Не постигая их причины, купеческий старшина понял, что это грозят ему, и отпрянул от окна.

Но его видели, знали, что он находится в ратуше; толпа ринулась вверх по лестнице, и на этот раз порыв ее был столь заразителен, что люди, несшие доктора Жильбера, спустили его на землю, дабы влиться в этот вышедший из берегов свирепый человеческий поток.

Жильбер тоже захотел проникнуть в ратушу — не для того, чтобы угрожать Флесселю, а чтобы защитить его. Он успел подняться на три или четыре ступеньки, как почувствовал, что чьи-то руки с силой тащат его назад. Он обернулся, желая освободиться от этих новых объятий, и увидел Бийо, а рядом с ним — Питу.

С лестницы доктору была видна вся площадь.

— О, что же там происходит?! — воскликнул он, указывая судорожно сжатой рукой в сторону улицы Тиксерандри.

— Скорее, доктор, не медлите! — взмолились в один голос Бийо и Питу.

— О убийцы! — вскричал доктор. — Убийцы!..

В самом деле, в это мгновение плац-майор де Лом упал, сраженный ударом топора: объятый яростью народ обрек одной и той же смерти жестокого и самовлюбленного коменданта, мучителя несчастных узников, и благородного человека, служившего им опорой.

— Да, да, пойдемте отсюда, пойдемте, — сказал Жильбер, — я начинаю стыдиться свободы, полученной из рук подобных людей.

— Будьте покойны, доктор, — отвечал Бийо, — те, что сражались там, и те, что убивают здесь, — разные люди.

Но как раз в тот момент, когда доктор стал спускаться с лестницы, по которой поднимался, спеша на помощь Флесселю, людская волна, поглощенная ратушей, изверглась обратно на площадь. Посреди этого потока бился, вырываясь, какой-то человек.

— В Пале-Рояль! В Пале-Рояль! — кричала толпа.

— Да, друзья мои, да, мои добрые друзья, в Пале-Рояль! — повторял этот человек.

Но людское море, вышедшее из берегов, несло купеческого старшину не к Пале-Роялю, а к реке, словно намереваясь утопить его в Сене.

— О! — вскричал Жильбер, — вот еще один несчастный, которого они вот-вот прикончат. Попытаемся спасти хотя бы его.

Но не успел он договорить, как раздался пистолетный выстрел, и Флессель исчез в дыму.

В порыве возвышенного гнева Жильбер закрыл лицо руками; он проклинал этот народ, великий, но не сумевший остаться чистым и запятнавший победу тройным убийством.

Когда же он отнял руки от глаз, то увидел на остриях трех пик три головы.

Первая принадлежала Флесселю, вторая — де Лому, третья — де Лонэ.

Одна плыла над ступенями ратуши, другая — посреди улицы Тиксерандри, третья — над набережной Пелетье.

Все вместе они образовывали треугольник.

— О Бальзамо! Бальзамо! — со вздохом прошептал доктор. — Такой ли треугольник — символ свободы?

И он по улице Корзинщиков устремился прочь, увлекая за собой Бийо и Питу.

XX

СЕБАСТЬЕН ЖИЛЬБЕР

На углу улицы Планш-Мибре доктор остановил фиакр и сел в него.

Бийо и Питу устроились рядом с ним.

— В коллеж Людовика Великого! — приказал Жильбер и, откинувшись в глубь экипажа, погрузился в размышления, которые Бийо и Питу не смели нарушить.

Экипаж пересек мост Менял, покатил по улице Сите, выехал на улицу Сен-Жак и вскоре остановился у ворот коллежа Людовика Великого.

Париж был объят волнением. Повсюду только и слышались толки о последних событиях; слухи об убийствах на Гревской площади перемешивались с рассказами, прославляющими взятие Бастилии; по лицам можно было увидеть, какое впечатление производят эти вести на умы, угадать, что происходит в душах людей.

Жильбер даже не взглянул в окно экипажа, не произнес ни слова. В народных восторгах всегда есть что-то комичное, и Жильбер именно так оценивал свой триумф.

Вдобавок ему казалось, что капли той крови, которой он все же не помешал пролиться, пятнают и его.

У дверей коллежа доктор вышел и знаком пригласил Бийо следовать за ним.

Питу из скромности остался сидеть в фиакре.

Себастьена еще не отпустили из лазарета; услышав о приезде доктора Жильбера, ректор самолично провел гостя к сыну.

Бийо не отличался особой наблюдательностью, но, зная характеры отца и сына, стал внимательно следить за сценой, происходившей у него на глазах.

Насколько слаб, раздражителен, нервен был Себастьен, когда им владело отчаяние, настолько спокойным и сдержанным он показал себя в радости.

Увидев отца, он побледнел и поначалу не мог выговорить ни слова. Губы его слегка дрожали.

Затем он бросился Жильберу на шею, вскрикнул от радости так, будто почувствовал боль, и молча его обнял.

Доктор ответил безмолвным объятием, не произнес ни слова, а потом долго глядел на сына с улыбкой, в которой было больше печали, чем радости.

Наблюдатель более зоркий, чем Бийо, сказал бы себе, что в прошлом у этого мужчины и этого мальчика было либо несчастье, либо преступление.

С Бийо Себастьен держался более непринужденно. Вначале он не видел никого, кроме отца, полностью поглотившего его внимание; но затем заметил добряка-фермера, подбежал к нему и обнял его за шею со словами:

— Вы молодец, господин Бийо, вы сдержали слово, и я вам благодарен.

— Что и говорить, господин Себастьен, это было нелегко, — отвечал Бийо. — Вашего отца здорово закупорили, и пришлось кое-что разворотить, прежде чем мы его вытащили.

— Себастьен, — спросил доктор с некоторой тревогой, — вы себя хорошо чувствуете?

— Да, отец, — отвечал юноша, — я здоров, хотя меня и держат в лазарете.

Жильбер улыбнулся.

— Я знаю, почему вы туда попали, — сказал он.

Юноша улыбнулся в свой черед.

— Вы ни в чем не нуждаетесь? — продолжал расспросы доктор.

— Благодаря вам ни в чем.

— В таком случае, друг мой, я повторю вам то, что говорил всегда: трудитесь. Это мой единственный наказ.

— Хорошо, отец.

— Я знаю, что для вас это слово не пустой и монотонный звук: в противном случае я не твердил бы его вам.

— Отец, не мне давать вам отчет, — сказал Себастьен, — спросите лучше господина Берардье, нашего превосходного ректора.

Доктор обернулся к г-ну Берардье, но тот знаком показал ему, что хотел бы поговорить с ним наедине.

— Подождите минутку, Себастьен, — сказал доктор и подошел к аббату Берардье.

Тем временем Себастьен с волнением спросил у Бийо:

— Сударь, не случилось ли чего-то с Питу? Бедняги нет с вами.

— Он ждет у ворот, в фиакре.

— Отец, — попросил Себастьен, — позвольте господину Бийо привести сюда Питу: мне очень хочется его увидеть.

Жильбер кивнул, и Бийо вышел.

— Что вы хотели мне сказать? — спросил Жильбер у аббата Берардье.

— Я хотел сказать, сударь, что вашему сыну следует рекомендовать не труд, а отдых.

— Отчего же, господин аббат?

— Дело в том, что он превосходный юноша и все у нас любят его как сына или брата, но…

Аббат запнулся.

— Но что? — спросил встревоженный отец.

— Но если он не будет соблюдать осторожность, господин Жильбер, он может погибнуть.

— Отчего?

— От труда, который вы ему предписываете.

— От труда?

— Да, сударь, от труда. Если бы вы видели, как он сидит за партой, скрестив руки, уткнувшись в словарь, глядя в одну точку…

— Думая или грезя? — спросил Жильбер.

— Думая, сударь, подыскивая самое точное выражение, вспоминая старинный оборот, форму греческого или латинского слова; он проводит в этих раздумьях целые часы, да, впрочем, поглядите на него хоть теперь…

В самом деле, хотя отец отошел от Себастьена всего пять минут назад, а Бийо только что закрыл за собой дверь, юноша уже впал в задумчивость, близкую к экстазу.

— Часто это с ним случается? — спросил Жильбер с тревогой.

— Сударь, я склонен полагать, что это его обычное состояние. Посмотрите сами: он что-то ищет.

— Вы правы, господин аббат; впредь, если вы застанете его погруженным в такие поиски, прошу вас: отвлеките его.

— Мне будет жаль это делать, ибо его письменные работы, должен вам заметить, когда-нибудь составят славу коллежа Людовика Великого. Предсказываю вам, что через три года ваш сын будет первым по всем предметам.

— Осторожнее, — возразил доктор, — эта сосредоточенность Себастьена, — проявление скорее слабости, нежели силы, симптом болезни, а не здоровья. Вы правы, господин аббат, этому ребенку не следует рекомендовать много трудиться или, во всяком случае, нужно научить его отличать труд от грез.

— Сударь, уверяю вас, что он трудится.

— Когда впадает в подобное состояние?

— Да, не случайно ведь он заканчивает все задания раньше других. Видите, как шевелятся его губы? Он повторяет урок.

— Так вот, когда он будет повторять урок таким образом, господин Берардье, отвлеките его; урока он не забудет, зато станет себя лучше чувствовать.

— Вы думаете?

— Я уверен.

— Что ж! — ответил аббат. — Вам виднее, ведь вы, по мнению господ де Кондорсе и Кабаниса, — один из самых ученых людей нашего времени.

— Только, — предупредил Жильбер, — когда вы будете отвлекать его от грез, действуйте осторожно, говорите вначале тихо и лишь затем постепенно повышайте голос.

— Почему?

— Потому что тогда он будет возвращаться в мир, который только что покинул, постепенно.

Аббат взглянул на доктора с удивлением. Он был близок к тому, чтобы счесть его безумцем.

— Постойте, — сказал Жильбер, — сейчас вы убедитесь, что я говорю правду.

В эту минуту в комнату вошли Бийо и Питу, с порога бросившийся к юному Жильберу.

— Ты хотел меня видеть, Себастьен? — спросил Питу, взяв юношу за руку. — Спасибо тебе, ты так добр.

И он прижал свою большую голову к матовому лбу мальчика.

— Смотрите, — сказал Жильбер, схватив аббата за руку.

В самом деле, Себастьен, внезапно отлученный ласковым прикосновением Питу от своих грез, пошатнулся; лицо его из матового сделалось мертвенно-бледным, голова поникла, словно шея уже не могла ее удержать, из груди вырвался горестный вздох. Прошло несколько секунд, и на щеках юноши заиграл яркий румянец.

Он встряхнул головой и улыбнулся.

— Ах, это ты, Питу! — сказал он. — Да, правда, я хотел тебя видеть.

Внимательно оглядев Питу, Себастьен спросил:

— Так ты сражался?

— Да, и очень храбро, — ответил Бийо.

— Отчего вы не взяли меня с собой? — сказал юноша с упреком. — Я бы тоже сражался, я бы хоть что-нибудь сделал для отца.

— Себастьен, — ответил на это Жильбер, подходя к сыну и прижимая его голову к своей груди, — ты сделаешь для отца гораздо больше, если будешь не сражаться за него, а исполнять его советы, следовать им, если станешь образованным человеком, прославленным ученым.

— Как вы, отец? — спросил юноша с гордостью. — О, это моя мечта.

— Себастьен, — сказал доктор, — теперь, когда ты обнял и поблагодарил наших добрых друзей Бийо и Питу, хочешь пройтись со мной по саду и немного поговорить?

— С радостью, отец. Я всего два или три раза в жизни оставался с вами наедине и помню наши разговоры так ясно, как будто все это было вчера.

— Вы позволите, господин аббат? — спросил Жильбер.

— Какие могут быть сомнения?

— Бийо, Питу, друзья мои, вы, наверное, голодны?

— Черт возьми, еще бы! — сказал Бийо. — Я не ел с утра, да и Питу, я думаю, не откажется перекусить.

— Я, конечно, съел не меньше буханки хлеба и две или три колбаски перед тем, как вытаскивать вас из воды, но после купания просыпается такой аппетит!..

— Ну, так ступайте в столовую, — сказал аббат Берардье, — вас накормят обедом.

— Да как же… — начал было Питу.

— Вас пугает обычная пища наших учеников? Успокойтесь, вас примут как гостей. К тому же, дорогой мой господин Питу, вы, кажется, нуждаетесь не только в трапезе?

Питу бросил на ректора взгляд, исполненный стыдливости.

— Что если бы вам предложили не только обед, но и иолоты?..

— Я бы согласился, господин аббат, — отвечал Питу.

— Ну что ж! В таком случае и кюлоты и обед ждут вас.

И аббат Берардье увел Бийо с Питу в одну сторону, между тем как Жильбер с сыном, помахав им рукой, направились в другую.

Они пересекли двор, где воспитанники коллежа проводили время рекреаций, и вошли в маленький сад, предназначенный для преподавателей; этот тенистый уголок служил приютом почтенному аббату, когда ему приходила охота погрузиться в сочинения своих любимцев — Тацита и Ювенала.

Жильбер сел на деревянную скамейку в тени ломоноса и дикого винограда, привлек Себастьена к себе и, убрав рукой длинные волосы, упавшие юноше на лоб, сказал:

— Ну вот, мой мальчик, мы снова вместе.

Себастьен поднял глаза к небу.

— Божьим чудом, отец, мы вместе.

Жильбер улыбнулся:

— Если кого и благодарить за это чудо, то не Господа, а храбрых парижан.

— Отец, — сказал мальчик, — не говорите, что Господь тут ни при чем; когда я вас увидел, я в первое же мгновение невольно возблагодарил Господа.

— А Бийо?

— Бийо был орудием Господа, как карабин был орудием Бийо.

Жильбер задумался.

— Ты прав, мой мальчик. Господь — основа всего, что есть на свете. Но вернемся к тебе и поговорим немного, прежде чем снова расстаться.

— Неужели мы опять расстанемся, отец?

— Надеюсь, ненадолго. В то самое время, когда меня арестовали, у Бийо украли мой ларец, содержащий бесценные бумаги. Мне необходимо узнать, кто повинен в моем аресте, кто похитил мой ларец.

— Хорошо, отец, я подожду, пока вы окончите свои поиски.

И мальчик вздохнул.

— Тебе грустно, Себастьен? — спросил доктор.

— Да.

— Отчего?

— Сам не знаю; мне кажется, я не создан для того, чтобы жить, как другие дети.

— Что ты такое говоришь, Себастьен?

— Правду.

— Объясни, что ты имеешь в виду.

— У всех детей есть забавы, радости, а у меня — нет.

— У тебя нет забав и радостей?

— Я хочу сказать, отец, что игры с ровесниками меня не забавляют.

— Хочу предупредить, Себастьен: мне было бы очень жаль, если бы у вас оказался такой характер. Себастьен, умы, созданные для славы, подобны отборным плодам, которые поначалу всегда горьки, терпки, зелены и лишь потом достигают восхитительной сладости. Поверьте, дитя мое: быть молодым — большое счастье.

— Не моя вина, что я не умею быть молодым, — ответил Себастьен с меланхолической улыбкой.

В продолжение всего этого разговора Жильбер, сжимая руки сына в своих руках, пристально глядел ему в глаза.

— Ваш возраст, друг мой, — это время сева; в эту пору ничто из того, что заронило в вас учение, еще не должно проступать наружу. В четырнадцать лет серьезность — знак либо гордыни, либо болезни. Я спросил вас, хорошо ли вы себя чувствуете, вы отвечали, что хорошо. Теперь я спрашиваю вас, не гордец ли вы? Я предпочел бы услышать, что нет.

— Успокойтесь, отец, — сказал мальчик. — Я грущу не от болезни и не от гордыни; нет, я грущу оттого, что у меня горе.

— Горе, бедное мое дитя! Боже мой! Какое может быть горе в твоем возрасте? Ну говори же.

— Нет, отец, нет, не теперь. Вы ведь сказали, что торопитесь и можете уделить мне всего четверть часа. Поговорим о чем-нибудь другом, а не о моих сумасбродствах.

— Нет, Себастьен, иначе у меня будет неспокойно на душе. Расскажи мне о своем горе.

— По правде говоря, я не смею, отец.

— Чего же ты боишься?

— Боюсь показаться вам одержимым, а еще боюсь огорчить вас своим рассказом.

— Ты больше огорчишь меня, если не откроешь мне своей тайны, дитя мое.

— Вы прекрасно знаете, отец, что у меня нет тайн от вас.

— Тогда говори.

— Право, я не смею.

— Себастьен, ты ведь хочешь, чтобы тебя считали мужчиной?

— В этом все дело.

— Ну же, смелее!

— Ну хорошо! Отец, источник моего горя — сон.

— Сон, который тебя пугает?

— И да и нет; когда я вижу этот сон, мне не страшно, я просто переношусь в какой-то другой мир.

— Что ты хочешь сказать?

— Еще когда я был совсем мал, меня посещали эти видения. Вы ведь знаете, мне два или три раза случалось заблудиться в густом лесу, окружающем деревню, где я вырос.

— Да, я слышал об этом.

— Так вот, я заблудился, потому что шел следом за призраком.

— За призраком? — переспросил Жильбер, глядя на сына с изумлением, похожим на ужас.

— Понимаете, отец, вот что происходило: я играл с другими детьми, и, пока я был в деревне, пока со мной или около меня были другие дети, я никого не видел; но стоило мне отойти от них, стоило миновать последние сады деревни, как я начинал слышать подле себя что-то вроде шелеста платья; я протягивал руки, но не мог ухватить ничего, кроме воздуха; однако чем больше удалялся шелест, тем явственнее становился призрак. Сначала это было прозрачное дымчатое облако, затем дымка сгущалась и принимала форму человеческого тела. Это была женщина; она не столько шла, сколько скользила по воздуху, и чем темнее были уголки леса, куда она углублялась, тем явственнее становились очертания ее фигуры. Неведомая, странная, неодолимая сила влекла меня к этой женщине. Я шел за ней следом, вытянув руки и, подобно ей, не произнося ни слова; я не раз пытался окликнуть ее, но так и не смог произнести ни единого звука; я шел за ней, не в силах догнать ее, а она не останавливалась и наконец таким же чудом, как возникла, начинала исчезать. Силуэт ее становился все бледнее и бледнее; плоть обращалась в дымку, дымка истончалась и пропадала из виду. А я без сил падал на землю там, где она исчезала. Там меня и находил Питу, иногда в тот же день, а иногда лишь на следующий.

Жильбер продолжал смотреть на сына со все возрастающей тревогой. Пальцы его искали пульс мальчика. Себастьен понял, какие чувства обуревают доктора.

— О, не тревожьтесь, отец, — сказал он, — я знаю, что ничего подобного на самом деле быть не может; я знаю, что это просто видение.

— А как выглядела эта женщина? — спросил доктор.

— О, она была величественна, как королева.

— Тебе случалось видеть ее лицо, дитя мое?

— Да.

— Как давно? — спросил Жильбер, трепеща.

— Только с тех пор, как я здесь, — ответил юноша.

— Но в Париже ведь нет такого леса, как в Виллер-Котре, нет высоких деревьев, под зелеными кронами которых царит таинственный полумрак? В Париже нет ни тишины, ни уединения — а без них откуда взяться призракам?

— Нет, отец, все это есть и здесь.

— Где же?

— В этом саду.

— Как в этом саду? Ведь доступ в этот сад открыт только преподавателям?

— Вы правы, отец. Но два или три раза мне показалось, что эта женщина проскользнула со двора сюда, в сад. Я хотел пойти за ней, но всякий раз натыкался на запертую калитку. И вот однажды, когда аббат Берардье, очень довольный моим переводом, спросил меня, что бы я хотел получить в награду, я сказал, что хотел бы иногда гулять в этом саду. Он позволил. Я пришел сюда, и здесь, отец, здесь видение посетило меня вновь.

Жильбер вздрогнул.

— Странная галлюцинация, — сказал он, — впрочем, у тебя такая впечатлительная натура. И что же, ты видел ее лицо?

— Да, отец.

— И запомнил его?

Мальчик улыбнулся.

— А ты пробовал подойти к ней?

— Да.

— Пробовал коснуться ее рукой?

— Тогда она исчезает.

— Как, по-твоему, Себастьен, кто эта женщина?

— Мне кажется, что это моя матушка.

— Твоя матушка! — воскликнул Жильбер, побледнев, и приложил руку к сердцу, словно желая унять мучительную душевную боль.

— Это всего лишь сон, — продолжал он, — а я почти такой же безумец, как и ты.

Мальчик молчал и, наморщив лоб, смотрел на отца.

— Ты что-то хочешь сказать? — спросил Жильбер.

— Я хочу сказать вот что: может быть, это и сон, но он существует наяву.

— Что?

— В прошлом году на Троицу нас повезли на прогулку в Саторийский лес неподалеку от Версаля и там, когда я предавался грезам вдали от остальных учеников, вдруг…

— Появилось прежнее видение?

— Да, но на этот раз она ехала в карете, запряженной четверкой великолепных лошадей… на этот раз она была такая живая, такая настоящая. Я едва не лишился чувств.

— Отчего?

— Не знаю.

— И что ты подумал после этой новой встречи?

— Что та женщина из моих грез не матушка, ведь матушка умерла, и я не мог видеть ее в карете близ Версаля.

Жильбер поднялся и провел рукою по лбу. Он был близок к обмороку.

Себастьен заметил его волнение и испугался его бледности.

— Вот видите, отец, напрасно я рассказал вам о своих безумствах.

— Нет, дитя мое, нет; напротив, рассказывай мне о них как можно чаще, рассказывай о них при каждой нашей встрече, и мы постараемся вылечить тебя.

Себастьен покачал головой.

— Вылечить меня? Зачем? — сказал он. — Я привык к этой грезе, она сделалась частью моей жизни. Я люблю это видение, хоть оно и убегает от меня, а подчас, как мне кажется, даже меня отталкивает. Не исцеляйте меня, отец. Может случиться так, что вы снова покинете меня, снова отправитесь в путешествие, вернетесь в Америку. С этим видением мне будет не так одиноко жить на свете.

— Вот в чем дело! — прошептал доктор.

Прижав Себастьена к груди, он сказал:

— До свидания, мой мальчик, до скорого свидания; я надеюсь, что мы больше не расстанемся, а если мне придется снова уехать, я постараюсь на этот раз взять тебя с собой.

— Матушка была красивая? — спросил мальчик.

— О да, очень красивая, — отвечал доктор сдавленным голосом.

— А она любила вас так же сильно, как и я?

— Себастьен! Себастьен! Никогда не говори со мной о твоей матери! — вскрикнул доктор и, последний раз коснувшись губами лба сына, бросился вон из сада.

Мальчик не последовал за ним; в полном изнеможении он опустился на скамью и погрузился в раздумья.

Во дворе Жильбер застал Бийо и Питу: подкрепив свои силы, они посвящали аббата Берардье в подробности взятия Бастилии.

Доктор дал ректору последние наставления насчет воспитания Себастьена и вместе с обоими своими спутниками сел в фиакр.

XXI

ГОСПОЖА ДЕ СТАЛЬ

Когда Жильбер вновь уселся в фиакр рядом с Бийо и напротив Питу, он был бледен; на лбу его блестели капельки пота.

Впрочем, не такой он был человек, чтобы долго оставаться во власти чувств. Откинувшись в угол экипажа, он прижал обе руки ко лбу, словно хотел загнать глубоко внутрь роящиеся в уме мысли; какое-то мгновение он сидел неподвижно, а когда опустил руки, на лице его, вновь сделавшемся совершенно невозмутимым, не осталось и следа тревог.

— Итак, вы говорите, дорогой господин Бийо, что король дал господину барону де Неккеру отставку? — спросил он у фермера.

— Да, господин доктор.

— И что эта отставка в какой-то мере послужила причиной парижских волнений?

— В очень большой.

— Вы сказали также, что господин де Неккер немедля покинул Версаль.

— Он получил письмо за обедом, а час спустя уже катил в сторону Брюсселя.

— Где же он теперь?

— Там, куда направлялся.

— Вы не слышали, делал ли он остановки по дороге?

— Да, говорят, что он остановился в Сент-Уэне, чтобы попрощаться со своей дочерью, госпожой баронессой де Сталь.

— Госпожа де Сталь уехала вместе с ним?

— Я слышал, что его сопровождала только жена.

— Кучер, — приказал Жильбер, — остановите меня возле первой же лавки готового платья.

— Вы хотите переодеться? — спросил Бийо.

— Да, клянусь честью! Мое платье слишком сильно пропиталось запахами Бастилии — в таком виде не пристало появляться перед дочерью изгнанного министра. Поройтесь в карманах, может быть, там найдется для меня несколько луидоров?

— О! — сказал фермер, — сдается мне, что вы оставили кошелек в Бастилии?

— Этого требовал устав, — с улыбкой согласился Жильбер. — Все ценные вещи сдаются в канцелярию.

— И остаются там, — добавил фермер и протянул широкую ладонь: на ней лежало два десятка луидоров:

— Берите, доктор.

Жильбер взял десять луидоров. Через несколько минут фиакр остановился перед лавкой старьевщика, каких в ту пору было в Париже еще немало.

Жильбер сменил одежду, обтрепавшуюся в стенах Бастилии, на чистое черное одеяние, похожее на те, в которых посещали Национальное собрание господа депутаты от третьего сословия.

Цирюльник в своем заведении и савояр, чистильщик сапог, довершили туалет доктора.

Кучер направил лошадей в сторону парка Монсо, а затем по внешним бульварам довез доктора и его спутников до Сент-Уэна.

Когда часы на колокольне собора святого Дагобера пробили семь, Жильбер был уже у ворот дома г-на де Неккера.

В доме этом, куда еще недавно так стремились и где не было отбоя от посетителей, царило теперь глубокое безмолвие, которое нарушил стуком колес лишь фиакр доктора.

Однако тишина эта ничем не напоминала меланхолию заброшенных замков, сумрачное уныние домов, на чьих владельцев легла печать изгнания.

Ворота были заперты, цветники пусты, что говорило об отъезде хозяев; однако ничто не свидетельствовало о поспешном и горестном бегстве.

Вдобавок во всем восточном крыле ставни были открыты, и когда Жильбер направился туда, ему навстречу вышел лакей в ливрее г-на де Неккера.

Лакей подошел к воротам, и между ним и доктором состоялся короткий диалог.

— Друг мой, господина де Неккера нет дома?

— Нет, господин барон в субботу уехал в Брюссель.

— А госпожа баронесса?

— Уехала вместе с господином бароном.

— А госпожа де Сталь?

— Госпожа дома. Но я не знаю, сможет ли она вас принять: теперь время ее прогулки.

— Отыщите ее, прошу вас, и доложите, что ее спрашивает доктор Жильбер.

— Я узнаю, в доме госпожа или в саду. Если она дома, то, без сомнения, примет господина Жильбера, но во время прогулки мне приказано ее не беспокоить.

— Прекрасно. Ступайте, прошу вас.

Лакей открыл ворота, и Жильбер вошел.

Бросив подозрительный взгляд на экипаж, привезший доктора, и на странные физиономии его спутников, лакей запер ворота и скрылся в доме, покачивая головой, как человек, отказывающийся понимать происходящее, но отказывающий также и всем остальным в способности пролить свет на то, что покрыто мраком для него самого.

Жильбер остался ждать.

Минут через пять лакей вернулся.

— Госпожа баронесса прогуливается, — сказал он и поклонился, намереваясь выпроводить Жильбера.

Но доктор не сдавался.

— Друг мой, — сказал он лакею, — будьте любезны, прошу вас, нарушить приказ и доложить обо мне госпоже баронессе; скажите ей, что я друг маркиза де Лафайета.

Имя это наполовину развеяло сомнения лакея, а полученный от доктора луидор довершил дело.

— Входите, сударь, — сказал лакей.

Жильбер пошел за ним. Лакей, однако, провел его не в дом, а в парк.

— Вот любимый уголок госпожи баронессы, — сказал он, остановившись перед садовым лабиринтом. — Благоволите обождать здесь.

Минут через десять листва зашуршала и появилась женщина лет двадцати трех-двадцати четырех, высокая, с наружностью скорее величественной, чем грациозной.

Она, казалось, была удивлена молодостью гостя, ибо, несомненно, ожидала увидеть человека достаточно зрелого возраста.

Вдобавок, внешность Жильбера была слишком замечательна, чтобы оставить равнодушной такую проницательную наблюдательницу, как г-жа де Сталь.

Мало кто мог похвастать столь правильными чертами лица — чертами, которым могучая воля сообщала выражение исключительной непреклонности. Труд и страдания сделали взгляд прекрасных черных глаз доктора, от природы столь красноречивых, сумрачным и жестким, отняв у него то смятение, что составляет одно из главных очарований юности.

В углу тонких губ пролегла глубокая, пленительная и таинственная складка, являющаяся, если верить физиогномистам, признаком осторожности. Качеством этим Жильбер, казалось, был обязан не природе, но одному лишь времени и ранней опытности.

Широкий, округлый, слегка покатый лоб, окаймленный прекрасными черными волосами, давно уже не знавшими пудры, обличал глубокие познания и ясный ум, большое трудолюбие и живое воображение. Из-под бровей Жильбера, густых, как и у его учителя Руссо, сверкали глаза — средоточие его личности.

Итак, несмотря на свое скромное платье, Жильбер показался будущему автору "Коринны" человеком замечательной красоты и замечательного изящества; это впечатление подкрепляли длинные белые руки, маленькие ступни и стройные, но сильные ноги.

Несколько секунд г-жа де Сталь разглядывала своего гостя.

Тем временем Жильбер холодно поклонился ей, держась с суховатой вежливостью американских квакеров, которые видят в женщине сестру, нуждающуюся в поддержке, но не кумира, жаждущего поклонения.

В свой черед и он окинул быстрым взглядом стоявшую перед ним молодую женщину, уже снискавшую себе немалую славу, женщину, чье лицо, умное и выразительное, было совершенно лишено обаяния; лицо это куда больше пристало бы не женщине, а невзрачному заурядному юноше и решительно не подходило к роскошному соблазнительному телу.

В руке г-жа де Сталь держала ветку гранатового дерева и, сама того не замечая, обкусывала с нее цветы.

— Вы, сударь, и есть доктор Жильбер? — спросила баронесса.

— Да, сударыня, это я.

— Вы так молоды и уже завоевали такую известность? Или, может быть, известность эта принадлежит вашему отцу либо еще кому-то из старших родственников?

— Я не знаю других Жильберов, сударыня. И если вы полагаете, что имя это действительно снискало некоторую известность, я имею полное право отнести ваши слова на свой счет.

— Чтобы проникнуть ко мне, вы воспользовались именем маркиза де Лафайета, сударь. В самом деле, маркиз рассказывал нам о вас, о ваших неисчерпаемых познаниях.

Жильбер поклонился.

— Познаниях тем более замечательных, тем более любопытных, сударь, — продолжала баронесса, — что они, кажется, принадлежат не заурядному естествоиспытателю, практикующему врачу, каких много, но человеку, проникшему во все таинства науки жизни.

— Господин маркиз де Лафайет, как я вижу, выдал меня чуть ли не за колдуна, сударыня, — возразил Жильбер с улыбкой, — а раз так, у него, я уверен, достало остроумия на то, чтобы это доказать.

— В самом деле, сударь, он рассказывал нам о неизлечимых больных, которых вы нередко чудом ставили на ноги прямо на поле боя или в американских госпиталях. Генерал утверждал, что вначале вы погружали их в искусственную смерть, которая как две капли воды походила на настоящую и обманывала ее.

— Эта искусственная смерть, сударыня, — достижение науки, нынче известное лишь избранным, но в конце концов оно сделается всеобщим достоянием.

— Я полагаю, вы говорите о месмеризме? — спросила г-жа де Сталь с улыбкой.

— Да, именно о месмеризме.

— Вы брали уроки у самого учителя?

— Увы, сударыня, Месмер сам всего лишь ученик. Месмеризм, или, точнее, магнетизм, — древняя наука, известная еще египтянам и грекам. Она затерялась в океане средневековья. Шекспир угадал ее в "Макбете". Урбен Грандье открыл ее заново и поплатился за свое открытие жизнью. Но истинно великий учитель, тот, что давал уроки мне, — граф де Калиостро.

— Этот шарлатан! — воскликнула г-жа де Сталь.

— Осторожнее, сударыня, вы судите с точки зрения современников, потомки же придут к иному мнению. Этому шарлатану я обязан моими познаниями, а мир, возможно, будет обязан своей свободой.

— Пусть так, — улыбнулась г-жа де Сталь. — Я сужу понаслышке, а вы — со знанием дела; быть может, я ошибаюсь, а вы правы… Но вернемся к вам. Отчего вы провели так много времени вдали от Франции? Отчего не вернулись, чтобы занять свое место рядом с Лавуазье, Кабанисом, Кондорсе, Байи, Луи?

Услышав последнее имя, Жильбер чуть заметно-зарделся.

— Мне еще слишком многому надобно научиться, сударыня, чтобы сравняться с этими светилами.

— А теперь вы вернулись, но вернулись в тяжелую для нас пору. Отец был бы счастлив помочь вам, однако он отставлен и три дня как уехал.

Жильбер улыбнулся.

— Сударыня, — сказал он, слегка поклонившись, — шесть дней назад по приказу господина барона Неккера я был заключен в Бастилию.

Теперь зарделась г-жа де Сталь.

— По правде говоря, сударь, вы меня удивляете. Вы — в Бастилию!

— Я, сударыня, и никто иной.

— За что же?

— Это могли бы сказать лишь те, кто меня туда отправил.

— Но вы вышли оттуда?

— Да, потому что Бастилии больше не существует, сударыня.

— Как не существует? — деланно изумилась г-жа де Сталь.

— Разве вы не слышали пушечную стрельбу?

— Слышала; но пушки — это только пушки, и ничего более.

— О, позвольте мне, сударыня, усомниться в ваших словах. Невозможно, чтобы госпожа де Сталь, дочь господина де Неккера, до сих пор не знала о том, что Бастилия захвачена народом.

— Уверяю вас, сударь, — отвечала баронесса в смущении, — с тех пор как господин де Неккер уехал, я живу вдали от мира и целые дни только и делаю, что оплакиваю разлуку с отцом.

— Сударыня, сударыня! — покачал головой Жильбер. — Королевские курьеры слишком хорошо знают дорогу в Сент-Уэнский замок, и я не могу поверить, чтобы хотя бы один из них не побывал здесь за те четыре часа, что прошли после капитуляции Бастилии.

Баронесса поняла, что ей остается лишь пойти на явную ложь. Лгать ей не хотелось; она переменила тему.

— Итак, сударь, чему же я все-таки обязана вашим посещением? — спросила она.

— Я желал иметь честь побеседовать с господином де Неккером, сударыня.

— Но вы ведь знаете, что он покинул Францию?

— Сударыня, я не могу поверить, что господин де Неккер оставил Францию, что он, такой большой политик, не захотел подождать исхода событий, и потому я…

— Что же?

— Признаюсь, сударыня, я рассчитывал, что вы поможете мне разыскать его.

— Вы найдете его в Брюсселе, сударь.

Жильбер бросил на баронессу испытующий взгляд.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал он, поклонившись. — Итак, я отправлюсь в Брюссель, ибо должен сообщить господину барону сведения чрезвычайной важности.

Госпожа де Сталь явно колебалась.

— К счастью, сударь, я почитаю вас за человека серьезного и верю вам, в устах же любого другого такие слова привели бы меня в недоумение… Что может быть важно для моего отца после отставки, после всего, что ему довелось пережить?

— Кроме прошлого, существует будущее, сударыня. И я, быть может, в какой-то степени могу влиять на него. Впрочем, теперь речь не об этом. Теперь главное для меня и для господина де Неккера — чтобы мы встретились… Итак, сударыня, вы утверждаете, что ваш отец в Брюсселе?

— Да, сударь.

— Я потрачу на дорогу двадцать часов. Знаете ли вы, что такое двадцать часов во время революции и сколько событий может свершиться за эти двадцать часов? О сударыня, как неосторожно поступил господин де Неккер, поставив между собой и событиями, между рукой и целью эти двадцать часов!

— По правде говоря, сударь, вы меня пугаете, — сказала г-жа де Сталь, — и я начинаю думать, что отец в самом деле поступил неосмотрительно.

— Что ж, сударыня, сделанного не вернешь, не так ли? Итак, мне остается покорнейше просить прощения за причиненное вам беспокойство. Прощайте, сударыня.

Однако баронесса остановила его.

— Повторяю вам, сударь, вы меня пугаете, вы обязаны объясниться, обязаны успокоить меня.

— Увы, сударыня, — отвечал Жильбер, — в эту минуту меня мучает множество собственных тревог, и мне решительно невозможно принимать участие в тревогах чужих; дело вдет о моей жизни и моей чести, а также о жизни и чести господина де Неккера, который согласился бы со мной, услышь он сейчас те слова, что я скажу ему через двадцать часов.

— Сударь, позвольте мне напомнить вам о том, что я сама совершенно упустила из виду: не следует обсуждать подобные вопросы под открытым небом, в парке, где нас могут услышать посторонние.

— Сударыня, — сказал Жильбер, — осмелюсь заметить, что здесь хозяйка вы, и место для нашей беседы выбрано вами. Как прикажете поступить? Я к вашим услугам.

— Сделайте милость, закончим этот разговор в моем кабинете.

"Ну и ну, — сказал Жильбер сам себе, — не опасайся я смутить ее, я спросил бы, не находится ли ее кабинет в Брюсселе".

Спрашивать он, однако, ничего не стал и молча пошел за баронессой, поспешно направившейся в сторону замка.

У дверей стоял тот самый лакей, что впустил Жильбера в парк. Госпожа де Сталь кивнула ему и, сама открыв двери, провела доктора в свой кабинет — уютный уголок, убранство которого, впрочем, пристало бы скорее мужчине, чем женщине; вторая дверь кабинета и два окна выходили в маленький сад, недоступный для незваных гостей и чужих глаз.

Закрыв дверь кабинета, г-жа де Сталь, повернувшись к Жильберу, взмолилась:

— Сударь, именем человечности заклинаю вас сказать мне, какая тайна, связанная с моим отцом, привела вас в Сент-Уэн.

— Сударыня, — сказал Жильбер, — если бы ваш отец мог слышать меня, если бы он знал, что я тот самый человек, кто отправил королю секретную памятную записку под названием "О состоянии идей и прогрессе", убежден, что он тотчас же появился бы в этом кабинете и спросил: "Доктор Жильбер, чем могу быть полезен? Говорите, я слушаю".

Не успел Жильбер договорить, как потайная дверь, замаскированная живописным панно работы Ванлоо, бесшумно отворилась и на пороге предстал улыбающийся барон Неккер; за его спиной была видна узенькая винтовая лестница, на которую сверху падал свет лампы.

Тут баронесса де Сталь кивнула Жильберу в знак прощания и, поцеловав отца в лоб, удалилась по потайной лестнице, закрыв за собой дверь.

Неккер подошел к Жильберу и протянул ему руку со словами:

— Вот и я, господин Жильбер; чем могу быть полезен? Говорите, я слушаю.

Хозяин и гость опустились в кресла.

— Господин барон, — сказал Жильбер, — вы только что услышали тайну, позволяющую судить об образе моих мыслей. Это я четыре года назад представил королю памятную записку о нынешнем состоянии Европы, это я присылал ему затем из Соединенных Штатов записки, касающиеся всех сложных вопросов внутренней политики Франции.

— Записки, о которых его величество неизменно отзывался с глубоким восхищением и не менее глубоким страхом, — с поклоном продолжил Неккер.

— Да, ибо они говорили правду. В ту пору правду было страшно слышать, но сегодня, когда она сделалась явью, ее стало еще страшнее видеть, не так ли?

— Вне всякого сомнения, сударь, — ответил Неккер.

— Король показывал вам эти записки? — спросил Жильбер.

— Не все, сударь; я читал только две из них: в той, что касается финансов; вы во многом согласились с моими взглядами, хотя и высказали некоторые возражения; я вам весьма признателен.

— Это еще не все; среди записок была одна, где я предсказывал события, что нынче уже свершились.

— Неужели?

— Да.

— Какие же это события, сударь?

— Назову лишь два: во-первых, я писал о том, что рано или поздно, дабы исполнить взятые на себя обязательства, король будет вынужден дать вам отставку.

— Вы предсказали мое изгнание?

— Совершенно верно.

— Это первое событие, а второе?

— Взятие Бастилии.

— Вы предсказали взятие Бастилии?

— Господин барон, Бастилия была не просто королевской тюрьмой, она была символом тирании. Свобода началась с разрушения символа; революция совершит все остальное.

— Сознаете ли вы всю серьезность ваших слов?

— Без сомнения.

— И вы не боитесь высказывать вслух подобные теории?

— Чего же мне бояться?

— Как бы с вами не стряслось беды.

— Господин Неккер, — сказал Жильбер с улыбкой, — человек, вышедший из Бастилии, уже ничего не боится.

— Вы вышли из Бастилии?

— Не далее как сегодня.

— За что же вас туда заключили?

— Об этом я хотел спросить вас.

— Меня?

— Разумеется, вас.

— Но отчего же именно меня?

— Оттого, что в Бастилию меня заточили именно вы.

— Я заточил вас в Бастилию?

— Шесть дней тому назад; как видите, событие это произошло совсем недавно и не могло изгладиться из вашей памяти.

— Этого не может быть.

— Вы узнаете свою подпись?

И Жильбер предъявил экс-министру лист из тюремной книги записей с приложенным к нему указом о заключении под стражу.

— Да, конечно, — сказал Неккер. — Я, как вы знаете, старался подписывать как можно меньше таких указов, и тем не менее число их доходило до четырех тысяч в год. Вдобавок перед самым уходом я обнаружил, что поставил подпись на некоторых незаполненных указах, в числе которых, к моему великому сожалению, оказался и тот, что употребили против вас.

— Вы хотите сказать, что не имеете касательства к моему аресту?

— Ни малейшего.

— Но, как бы там ни было, господин барон, — сказал Жильбер с улыбкой, — вы поймете мое любопытство: мне необходимо узнать, кому я обязан своим заточением. Благоволите открыть мне эту тайну.

— Нет ничего легче. Из предосторожности я никогда не оставлял свою переписку в министерстве и каждый вечер привозил все бумаги домой. Письма за этот месяц лежат вон в том шкафу, в ящике под литерой Ж; поищем вот в этой стопке.

Неккер выдвинул ящик и принялся листать толстенную пачку бумаг, содержавшую не меньше пяти-шести сотен писем.

— Я храню только те бумаги, которые могут снять с меня ответственность, — сказал экс-министр. — Всякий человек, арестованный по моему указу, становится моим врагом. Значит, я должен принять меры для обороны. Было бы очень странно, если бы я этого не сделал. Поглядим вот здесь. Ж… Ж… Вот, пожалуйста, Жильбер. Благодарите за свой арест придворный штат королевы.

— Ах, вот как! Придворный штат королевы?

— Да, просьба о заключении под стражу человека по фамилии Жильбер. Без определенных занятий. Черноглазый, темноволосый. Следует описание примет. Направляется из Гавра в Париж. Больше ничего. Так этот Жильбер — вы?

— Я. Не можете ли вы отдать мне это письмо?

— Нет, но я могу сказать вам, кем оно подписано.

— Скажите.

— Графиней де Шарни.

— Графиней де Шарни, — повторил Жильбер, — но я с ней не знаком, я не причинил ей никакого зла.

И он устремил взор вдаль, как бы стараясь что-то припомнить.

— Тут есть и приписка без подписи, сделанная почерком, который мне хорошо знаком. Взгляните.

Жильбер наклонился и прочел фразу, написанную на полях:

"Выполнить немедля просьбу графини де Шарни".

— Странно, — сказал Жильбер. — От королевы я еще мог ожидать чего-то подобного: в моей записке шла речь о Полиньяках. Но госпожа де Шарни…

— Вы с ней не знакомы?

— Очевидно, это подставное лицо. Впрочем, нет ничего удивительного, что я не знаком с версальскими знаменитостями: я пятнадцать лет провел вне Франции и возвращался сюда только дважды; со времени моего последнего приезда прошло четыре года. Скажите же мне, кто такая эта графиня де Шарни?

— Подруга, наперсница, приближенная королевы; добродетельная красавица, боготворимая своим мужем, графом де Шарни, — одним словом, совершенство.

— Ну так вот: я не знаком с этим совершенством.

— В таком случае, дорогой доктор, смиритесь с тем, что вы стали жертвой какой-то политической интриги. Вы, кажется, упоминали имя графа де Калиостро?

— Да.

— Вы его знали?

— Он был мне другом; больше чем другом — учителем; больше чем учителем — спасителем.

— Ну вот! Значит, вашего ареста потребовали Австрия или святой престол. Вы сочиняли брошюры?

— Увы, да.

— В том-то и дело. Все эти случаи мелочной мести указывают на королеву, как стрелка компаса — на полюс, как железо — на присутствие магнита. Против вас составили заговор, устроили слежку за вами. Королева поручила госпоже де Шарни подписать письмо, дабы отвести подозрения от себя, — вот вам и разгадка тайны.

Жильбер на мгновение задумался.

Он вспомнил о ларце, украденном из дома Бийо в Пислё, — ларце, не представляющем интереса ни для королевы, ни для Австрии, ни для папского престола. Воспоминание это вывело его на верный путь.

— Нет, — сказал Жильбер, — дело не в том. Впрочем, это не важно; поговорим о другом.

— О чем же?

— О вас.

— Обо мне? Что же вы можете рассказать мне про меня?

— То, что вы знаете лучше кого бы то ни было: а именно, что не позднее чем через три дня вы вернетесь к исполнению ваших прежних обязанностей и сможете управлять Францией по своему разумению.

— Вы полагаете? — спросил Неккер с улыбкой.

— И вы полагаете точно так же — недаром вы не уехали в Брюссель.

— Допустим, — сказал Неккер. — И что же? Мне интересен ваш вывод.

— Вот он. Французы любили вас, теперь они будут вас обожать. Королеве было досадно, что вас любят, королю будет досадно, что вас обожают; они добьются популярности за ваш счет других кумиров, а вы не сможете этого стерпеть. Тогда наступит ваш черед лишиться популярности. Народ, дорогой мой господин Неккер, — это голодный лев, который лижет только ту руку, что его кормит, кому бы она ни принадлежала.

— Что же произойдет дальше?

— Дальше? Вас забудут.

— Меня забудут?

— Увы, да.

— И что же заставит народ забыть меня?

— События.

— Клянусь честью, вы говорите как завзятый пророк.

— К несчастью, в какой-то мере я и в самом деле немного пророк.

— Хорошо, так что же произойдет дальше?

— О, предсказать то, что произойдет, не составляет труда, ибо события эти уже вызревают в Собрании. За дело возьмется партия, которая сейчас дремлет, точнее — не дремлет, а скрывается. Руководит этой партией убеждение, а ее оружие — идея.

— Я понимаю. Вы говорите об орлеанистской партии.

— Нет. Об этой партии я сказал бы, что ею руководит человек, а оружие ее — популярность. Я говорю вам о партии, имя которой еще не было никем произнесено, — о республиканской партии.

— О республиканской партии? Ну, это уж слишком!

— Вы мне не верите?

— Это химера!

— Да, химера с огненной пастью, химера, которая поглотит вас всех.

— Ну что ж! Тогда я стану республиканцем, да я уже и сейчас республиканец.

— Вот именно, республиканец на женевский лад.

— Мне кажется, однако, что республиканец всегда республиканец.

— Вы заблуждаетесь, господин барон; наши французские республиканцы будут не похожи на всех прочих: им придется истребить сначала привилегии, затем дворянство, затем королевскую власть; вы выйдете в путь вместе с ними, но до цели они доберутся без вас, ибо вы убедитесь, что вам с ними не по пути. Нет, господин барон де Неккер, вы ошибаетесь: вы не республиканец.

— О, если дело обстоит так, как говорите вы, то, конечно, нет: я люблю короля.

— И я тоже, — сказал Жильбер, — и все теперь любят его не меньше нас с вами. Скажи я то, что говорю вам, людям менее возвышенного ума, меня бы осмеяли, ошикали, но, поверьте, господин Неккер, я говорю правду.

— Право, я рад был бы поверить, будь в ваших словах хоть какое-то правдоподобие, но…

— Знаете ли вы, что такое тайные общества?

— Я много о них слышал.

— Верите вы в их существование?

— В существование — да, но в их всемогущество — нет.

— Принадлежите вы к одному из них?

— Нет.

— Входите ли вы, по крайней мере, в какую-нибудь масонскую ложу?

— Нет.

— Ну вот! А я, господин министр, могу ответить на все эти вопросы утвердительно.

— Вы член тайного общества?

— Да, и не одного. Берегитесь, господин министр, это огромная сеть, опутавшая все троны. Это невидимый кинжал, угрожающий всем монархиям. Нас три миллиона соратников, рассеянных по разным странам, принадлежащих к разным сословиям. У нас есть друзья среди простонародья, среди буржуазии, среди дворянства, среди принцев и даже среди монархов. Берегитесь, господин де Неккер: принц, вызвавший ваше неудовольствие, может оказаться членом тайного общества. Слуга, кланяющийся вам, может оказаться членом тайного общества. Ни ваша жизнь, ни ваше состояние, ни ваша честь не принадлежат вам безраздельно. Всем этим распоряжается невидимая сила, против которой вы не можете восстать, ибо не знаете ее, и которая может вас погубить, ибо она-то вас знает. Так вот: эти три миллиона, уже создавшие американскую республику, попытаются создать республику во Франции, а затем ввести республиканское правление во всей Европе.

— Однако, — возразил Неккер, — республика, подобная той, что создана в Соединенных Штатах, ничуть не пугает меня, и я могу лишь приветствовать ее установление.

— Да, но между Америкой и нами — пропасть. Америка — страна новая, лишенная предрассудков, привилегий и королевской власти; Америка богата плодородной почвой, бескрайними землями, девственными лесами; Америка расположена между двух морей, что выгодно для ее торговли, и удалена от других стран, что полезно для ее населения, между тем как Франция… подумайте только, как много придется разрушить во Франции, прежде чем она станет похожа на Америку!