Часть третья

I

СНОВА ВОЗНИКАЮТ НЕДОРАЗУМЕНИЯ

На этот раз Арно дю Тиля отвели не в прежнюю камеру в Риэ, а поместили во внутренней тюрьме при трибунале, объявив, что после допроса его двойника судьи, возможно, снова пожелают обратиться к нему.

Обдумав сложившееся положение, хитрый пройдоха мог себя поздравить с тем выгодным впечатлением, которое произвело на судей его наглое и изобретательное выступление. Добряк Мартин Герр при всей своей правоте никак не сумел бы выглядеть столь убедительным, как Арно.

Так или иначе — время выиграно! Но, хорошенько все продумав, он убедился, что, кроме времени, ничего не выиграл. Истина, которую он так яростно оспаривал, все-таки выпирала из всех дыр. Коннетабль де Монморанси, на которого он все время ссылался, вряд ли рискнет покрыть своим авторитетом гнусные проделки своего осведомителя. Да, тут было в чем усомниться.

Поэтому-то на смену первоначальному ликованию пришло беспокойство. Теперь Арно дю Тиль прекрасно видел, что его положение далеко не блестяще, и, когда за ним пришли, чтоб отвести его обратно в тюрьму, он совсем пал духом. Значит, суд не считал нужным допрашивать его снова после показаний Мартина Герра! Новый повод для беспокойства!

Но Арно дю Тиль, человек крайне наблюдательный, сразу же заметил, что пришел за ним не прежний тюремщик, а новый.

Чем вызвана такая перемена? Хотят усилить надзор? Или заставить его проговориться? Арно дю Тиль решил быть настороже и за всю дорогу не проронил ни слова.

Дальше — больше: снова сюрпризы! Его, оказывается, отвели совершенно в другую тюрьму, в другую камеру!

И в то же время по всему было видно, что совсем недавно здесь находился другой узник: вот куски свежего хлеба, полупустая кружка воды, вот соломенный тюфяк и, наконец, приоткрытый сундук с мужским платьем.

Арно дю Тиль обладал завидной выдержкой и ничем не проявил своего удивления. Однако, оставшись один, он стремительно бросился к сундуку и начал лихорадочно рыться в нем. Там ничего не было, кроме одежды. Но одежда эта по 12-1236 цвету и покрою почему-то показалась ему знакомой. В сундуке лежали два коричневых камзола и желтые вязаные панталоны несколько необычной формы.

— О ла-ла! Вот так штука! — обрадовался Арно дю Тиль.

Вечером в камеру зашел незнакомый тюремщик.

— Эге, мэтр Мартин Герр! — хлопнул он по плечу призадумавшегося арестанта.

— Что-нибудь случилось? — спросил Арно дю Тиль благорасположенного стража.

— Случилось то, приятель, что ваши дела идут как по маслу. Знаете, кто получил разрешение на свидание с вами?

— Ничего я не знаю, — буркнул в ответ Арно дю Тиль. — Да и откуда мне знать? Так кто же это такой?

— Ваша женушка Бертранда де Ролль собственной персоной. Она, видать, наконец-то разобралась, где правда, а где ложь. Но на вашем месте я бы ее не принял!

— А почему?

— Почему? Да потому, что она вас все время не признавала! А теперь ей ничего не остается делать, как вас признать, коли завтра судьи заставят ее это сделать публично. Если вы со мной согласны, то я тут же ее и выпровожу!

Тюремщик шагнул к двери, но Арно дю Тиль его задержал:

— Нет, не прогоняйте ее! Я хочу ее повидать. Раз уж судьи разрешили — впустите.

— Гм! Вы вечно верны себе. Вечно благодушны и снисходительны. Но… Впрочем, ваше дело.

И тюремщик удалился, недоуменно пожимая плечами.

Через минуту он вернулся с Бертрандой.

— В вашем распоряжении четверть часа, так что за это время извольте либо разругаться, либо помириться, — осклабился тюремщик и снова вышел.

Сгорая от стыда, низко опустив голову, Бертранда де Ролль приблизилась к Арно. Тот сидел и молчал, предоставляя ей возможность самой начать разговор.

— О Мартин, Мартин, простишь ли ты меня когда-нибудь? — тихо и жалостно простонала она.

— За что мне тебя прощать? — добродушно спросил Арно дю Тиль, подделываясь под манеру поведения Мартина Герра.

— Я так жестоко ошиблась! — разразилась слезами Бертранда. — Это моя вина — я тебя не узнала! Признаюсь, что разобрала, в чем дело, только теперь, когда вся округа, и граф Монтгомери, и само правосудие — все установили, что ты мой истинный муж, а тот, другой, — прохвост и самозванец.

— А разве теперь уже все окончательно разъяснилось? — взволновался Арно.

— Господи Боже мой, ну конечно! Господа судьи, а также твой хозяин граф де Монтгомери мне объявили час тому назад, что ты и есть Мартин Герр, мой добрый и любезный супруг!..

— И это правда?! — бледнея, перебил ее Арно дю Тиль.

— Мало того, — продолжала она, — они же посоветовали мне повиниться перед тобой еще до приговора, вот тогда-то я и испросила свидание с тобой…

На секунду она остановилась. Арно молчал. Тогда она снова заговорила:

— Конечно, я очень виновата перед тобой, однако учти: все это произошло совсем нечаянно. Каюсь, я не распознала обман Арно дю Тиля! Но разве могла я допустить, что Господь Бог создал для забавы двух таких похожих по фигуре, по лицу, по осанке людей?.. Кстати, у этого негодяя были твое кольцо, твои бумаги. Ни друзья, ни родные ничего не подозревали, я и попалась на удочку. Но знай, дорогой мой супруг, я всегда любила тебя одного. И, зная это, прости мне мою единственную невольную ошибку…

Тут Бертранда снова приумолкла, выжидая, что скажет ей Мартин Герр. Но тот упорно молчал, и она скрепя сердце залепетала:

— Вспомни, когда мне давали очную ставку, ты был одет не в обычное свое платье, а закутан был почему-то в широкий плащ. При наличии этого проклятого сходства откуда мне было знать, что этот человек в плаще — мой муж? Вот я и не решилась указать на тебя как на мужа… Заклинаю тебя, Мартин, не ставь мне это в вину! Судьи мне сегодня объявили, что я ошиблась… Ты ведь мне не откажешь в своем снисхождении?.. Что касается меня, я не та, что была. Я уже не та сварливая и привередливая особа, от которой ты столько натерпелся. Этот проклятый Арно дю Тиль сумел меня поставить на место. Теперь я буду послушна и приветлива, но и ты будь со мной, как в прежние времена. Ты мне докажешь это, если простишь. Тогда я опознаю и твою душу, как опознала уже твою плоть!

— Так, значит, ты меня опознала? — проронил наконец Арно дю Тиль.

— Конечно! И жалею только о том, что для этого понадобился целый процесс.

— Ты меня опознала? — настаивал Арно. — Ты опознала во мне не того гнусного проходимца, который еще на прошлой неделе нагло выдавал себя за твоего мужа, а того настоящего, законного Мартина Герра, которого не видала столько лет? Посмотри мне в глаза. Я ведь твой первый и единственный супруг, так?

— Ну конечно, ты и есть мой настоящий, мой дорогой Мартин Герр!

И, заливаясь слезами, Бертранда бросилась к его ногам.

Она ведь была убеждена, что имеет дело со своим мужем. Арно дю Тиль, поначалу сомневавшийся в ее искренности, убедился в конце концов, что здесь нет и не может быть никакого подвоха. "Ну, погоди, гадина, — подумал он, — ты мне еще за это заплатишь!" И, выждав минуту, он якобы уступил наплыву непреодолимой нежности.

— Я слишком малодушен, слишком слаб, чтобы упорствовать в своей обиде, — прошептал он и, словно смахивая с ресницы слезу, поцеловал в лоб раскаявшуюся грешницу.

— Какое счастье! — воскликнула Бертранда. — Он возвращает мне свою любовь!..

В эту минуту дверь распахнулась, вошел тюремщик.

— Совет да любовь! — проворчал он, взглянув на умиленную парочку. — Я так и думал! Эх, и мокрая же ты курица, Мартин!

— Да чего там, чего там!.. — как бы смущенно, бормотал Арно, растягивая губы в восторженной улыбке.

— Ладно, это твое дело! — усмехнулся тюремщик. — А мое дело — инструкция. Время истекло, и тебе, красавица, пора уходить.

— Как! Надо уже расстаться?

— Ничего. Завтра наглядитесь друг на друга досыта.

— Значит, завтра я буду свободен! — обрадовался Арно. — И тоща мы заживем с тобой на славу!

— Завтра и будут нежности, — свирепо оборвал его тюремщик, — а сейчас, Бертранда, убирайся прочь!

Она последний раз поцеловала Арно, помахала ему на прощание рукой и вышла. Тюремщик двинулся за ней. Арно окликнул его:

— Нельзя ли мне свечу… или лампу?

— Почему нельзя? Можно… — ответил тюремщик. — Ведь вас держат не так строго, как Арно дю Тиля. И потом, ваш хозяин, граф де Монтгомери, такой вельможа!.. Чтоб ему угодить, и вам угождают! Сейчас пришлю вам свечу.

И действительно, через пять минут в камере у Арно уже горела свеча. Оставшись один, Арно дю Тиль проворно сбросил холщевую одежду и надел тот самый коричневый камзол и желтые вязаные штаны, которые обнаружил в сундуке Мартина Герра. Потом он сжег свой старый костюм и смешал пепел с оставшейся в камине золой.

Разделавшись с этим, он потушил свечу и с облегченным вздохом растянулся на соломенном тюфяке.

"Что же получилось? — спросил он самого себя. — Сдается мне, что судьи меня основательно засудили. Но будет даже забавно, если в самом поражении я изыщу возможность стать победителем. Подождем!"

II

ПРЕСТУПНИК ОБВИНЯЕТ САМОГО СЕБЯ

Нетрудно догадаться, что в эту ночь Арно дю Тилю не спалось. Лежа на соломенном тюфяке с широко открытыми глазами, он взвешивал свои шансы, рассчитывал, прикидывал, изыскивал последние возможности, которые могли бы сыграть ему на руку… Составленный им план заключался в том, чтобы последний раз подменить собою Мартина Герра; это было настолько дерзко, что в самой дерзости этой таилась надежда на успех. Если уж сам случай идет ему навстречу, неужели Арно изменит присущая ему наглость? Пусть же события развиваются своим чередом, а он будет только направлять в нужное русло непредвиденные случайности и неожиданности. Только и всего.

Утром он осмотрел свой костюм и нашел его безукоризненным; затем в точности восстановил все манеры и ухватки Мартина Герра: сходство было полнейшим. Да, ничего не скажешь: у этого негодяя был врожденный актерский талант.

Ровно в восемь часов дверь тюрьмы со скрипом растворилась, и вчерашний тюремщик впустил в камеру графа де Монтгомери.

Арно дю Тиль, приняв спокойный и равнодушный вид, тревожно подумал: "Вот она, черт возьми, решительная минута! Последняя ставка!"

Он с жадным нетерпением ждал первого слова, с которым к нему обратился Габриэль.

Габриэль начал так:

— Здравствуй, бедняга Мартин!

Арно дю Тиль облегченно вздохнул. Граф де Монтгомери назвал его Мартином! Значит, карусель снова завертелась. Арно спасен!

— Здравствуйте, мой добрый и бесценный хозяин, — ответил он, вкладывая в эти слова все свое, на сей раз неподдельное чувство — чувство благодарности, и, осмелев, добавил: — Нет ли каких-нибудь новостей, ваше сиятельство?

— По всей вероятности, приговор вынесут нынче утром.

— Наконец-то! Слава тебе, Господи! — воскликнул Арно. — Признаться, мне все это порядком надоело. Значит, сомневаться или опасаться теперь не приходится? Правое дело восторжествует!

— Надеюсь, что так, — медленно произнес Габриэль, внимательно приглядываясь к Арно. — Однако этот мерзавец Арно дю Тиль принимает отчаянные меры.

— Неужто? Что же он опять натворил?

— Видишь ли, изменник пытается заварить прежнюю кашу.

Арно всплеснул руками:

— Надо же! Но каким же образом, Боже правый?

— Он осмеливается утверждать, что вчера стражники перепутали камеры и отвели Арно в твою, а тебя — в его.

— Быть этого не может! — удивленно и негодующе вскинулся Арно. — Чем же он может это доказать?

— А вот чем: после вчерашнего допроса вас обоих не отправили обратно в городскую тюрьму, а оставили в помещении суда, ибо по ходу разбирательства вы могли понадобиться судьям. Вот тут-то, он говорит, и произошло недоразумение. Будто бы тюремщики перепутали и приняли его за Арно дю Тиля. Вот на этих-то ничтожных утверждениях он и строит новые свои подвохи. И все плачет, чуть не рыдает, зовет меня.

— А вы его видели, ваше сиятельство? — вырвалось у Арно.

— И не собирался! Я боюсь его уловок, он ведь способен обвести вокруг пальца даже и меня. Этот прохвост удивительно находчив и изворотлив!

— Выходит, что вы, ваше сиятельство, его же и защищаете, — с деланным недовольством заметил Арно дю Тиль.

— Ничуть, но нужно признать, что если бы хоть половину такого ума и такой ловкости направить на добрые дела…

Тут Арно с негодованием перебил Габриэля:

— Да ведь он же подлец!

— До чего же ты зол на него! — заметил Габриэль. — Между тем, направляясь сюда, я подумал, что, если бы ты захотел, можно было бы возбудить ходатайство о его помиловании…

— Помиловании?.. — нерешительно переспросил Арно.

— Конечно, тут есть над чем поразмыслить. Вот ты и подумай, Мартин, а потом скажи.

Арно дю Тиль подпер рукой подбородок, поскреб задумчиво по щеке, помолчал и наконец вымолвил:

— Нет, никакого помилования! Так будет лучше!

— О Мартин, я и не думал, что ты так жесток! — упрекнул его Габриэль. — Это совсем не похоже на тебя. Ведь только вчера ты жалел и был готов на все, чтоб спасти его!..

— Вчера! Вчера! — возмутился Арно дю Тиль. — Вчера не было еще и последней омерзительной проделки…

— Пожалуй, ты прав, — согласился Габриэль. — Значит, ты считаешь, что злодею надлежит умереть?

— Господи Боже, — протянул Арно дю Тиль с видом мученика, — вы прекрасно знаете, ваше сиятельство, насколько чуждо мне насилие, месть и всякое кровопролитие! Я скрепя сердце иду на эту меру только потому, что она просто необходима. Посудите сами: пока этот человек жив, для меня спокойной жизни не будет. Вот сейчас, последней своей проделкой, он доказал, что он неисправим, и тем самым рассеял последние сомнения! Пусть Арно дю Тиль умрет.

— Если так, пусть умрет, — поддакнул Габриэль. — То есть он умрет, если будет осужден… Ведь приговор еще не вынесен.

— Как! Разве дело еще не кончено? — спохватился Арно.

— Почти кончено, но кое-какие неясности еще остались. Этот чертов Арно успел вчера произнести перед судом очень толковую и убедительную речь.

"Ну свалял же я дурака!" — пронеслось в голове Арно.

Габриэль продолжал:

— Вот сейчас ты толково и уверенно доказал мне, что Арно должен умереть, а вчера перед судьями ты не мог связать и двух слов, не привел ни одного доказательства в пользу правого дела. Тебе дали полную возможность защищаться, а ты так ничего и не сумел опровергнуть…

— Ваше сиятельство, при вас я чувствую себя свободно, а судейское сборище меня угнетает. И потом, должен признаться, мне казалось, что суд лучше моего разберется во всем этом деле. Но, видать, с законниками нужно вести себя по-другому. Им нужно краснобайство, теперь мне ясно. Вот бы начать сначала!

— Да ну! И что бы тогда сделал?

— Тоща бы уж я разговорился!.. И обратите внимание: опровергнуть все доводы и ухищрения этого Арно дю Тиля — сущие пустяки!

— Неужто пустяки?

— Прошу прощения, ваше сиятельство, но его слабинку я вижу не хуже, чем он сам, и если бы я не стеснялся, то сумел бы рассказать судьям…

— Что бы ты им рассказал? Расскажи и мне!

— Что бы я им рассказал? — переспросил Арно. — Да ничего не может быть проще… Вот послушайте!

И Арно дю Тиль начисто опроверг свою же собственную, сказанную накануне речь. Он распутал весь этот клубок недоразумений, состряпанный им же самим. Он развернул перед Габриэлем две судьбы — честнейшего человека и проходимца, которые, так же как масло и воду, невозможно смешать. Словом, своей собственной рукой он разрушил до основания здание лжи, которое возвел только вчера с таким искусством.

Живи Арно дю Тиль в наше время, он был бы превосходнейшим адвокатом. Но — увы! — на беду свою, он родился на триста лет раньше.

— Думаю, что больше говорить не о чем, — так он закончил свою речь. — Досадно только, что не слыхали меня судьи.

— Почему же? — возразил Габриэль. — Они тебя слышали.

— Как так?

— Взгляни сам.

Дверь камеры распахнулась, и перед ошеломленным и оробевшим Арно предстали на пороге председатель суда и двое его судей.

— Что это значит? — обратился Арно к Габриэлю.

— Это значит, что я, опасаясь, как бы мой бедный Мартин Герр от робости опять не запутался, дал возможность судьям без его ведома послушать его заключительную и крайне убедительную речь.

— Вот и прекрасно! — со вздохом облегчения проговорил Арно дю Тиль. — Премного вам благодарен, ваше сиятельство.

Потом, обращаясь к судьям, жалостливо спросил:

— Могу ли я надеяться, что моя речь доказала вам мою правоту?

— Бесспорно, — ответил председатель суда. — Высказанные вами доводы нас вполне убедили.

— Ага! — ликовал Арно дю Тиль.

— Но, — продолжал председатель, — у нас есть доказательства и того, что вчера при размещении узников произошло недоразумение, а именно: Мартин Герр был водворен в вашу камеру, а вы, Арно дю Тиль, в настоящее время находитесь в его помещении.

— Что такое? — пролепетал пораженный Арно. — Ваше сиятельство, а вы что скажете на это? — обратился он к Габриэлю.

— Я скажу следующее, — сурово произнес Габриэль. — Я хотел получить лично от вас полное доказательство невиновности Мартина и вашей вины. Вы меня заставили, презренный, играть роль, которая мне была омерзительна. Но видя вашу наглость, я понял, что в борьбе с такими, как вы, допустимы все виды оружия и что лжеца можно одолеть только ложью. В конце концов, вы сами облегчили мне задачу: ваша подлость сама вовлекла вас в западню!

— В западню? — отозвался Арно. — Значит, тут была западня! Но так и знайте, ваше сиятельство, вы отрекаетесь от вашего Мартина! Как бы вам не ошибиться!

— Не настаивайте, Арно дю Тиль! — вмешался председатель суда. — Ошибка была заранее обусловлена и совершена с ведома суда. Вы изобличены полностью.

— Но если вы говорите, что ошибка была обусловлена, — не унимался наглец, — кто может поручиться, что не было ошибки в исполнении вашего приказа?

— Свидетели — солдаты и тюремщики!

— Они ошибаются! — завопил Арно дю Тиль. — Я действительно Мартин Герр, оруженосец графа де Монтгомери! Я не дам себя так легко осудить! Сведите меня с моим двойником, поставьте нас рядом, тоща и выбирайте, кто Арно дю Тиль, а кто Мартин Герр, кто виновен, а кто неповинен! Вы хотите лишь усугубить всю эту путаницу! Но вопреки всему я всегда буду утверждать: я Мартин Герр! И никто не может меня опровергнуть, никто не сумеет доказать обратное!

Судьи и Габриэль лишь покачивали головой да грустно улыбались, видя такое бесстыдство.

— Я снова говорю вам, Арно дю Тиль, — заметил председатель, — спутать вас с Мартином Герром невозможно.

— Да почему же? — вопил Арно. — Как распознать? По какой примете?

И тоща Габриэль воскликнул с негодованием:

— Ты сейчас узнаешь, подлец!

Он махнул рукой, и Мартин Герр показался на пороге камеры.

Мартин Герр — без плаща! Мартин Герр — калека! Мартин Герр — на деревянной ноге!

— Вот он, Мартин Герр, мой оруженосец, — зашил Габриэль, смотря в упор на Арно дю Тиля. — Он чудом избежал виселицы в Нуайоне, но не избежал в Кале справедливой мести, которая предназначалась тебе, и был сброшен в пропасть. Но пути Господни неисповедимы, и вот теперь само Провидение дает нам возможность отличить бесстыдного злодея от искалеченной жертвы.

Арно дю Тиль, бледный, подавленный, уничтоженный, не смел ни отпираться, ни защищаться.

— Пропал! Я пропал! — пробормотал он и рухнул на пол без сознания.

III

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

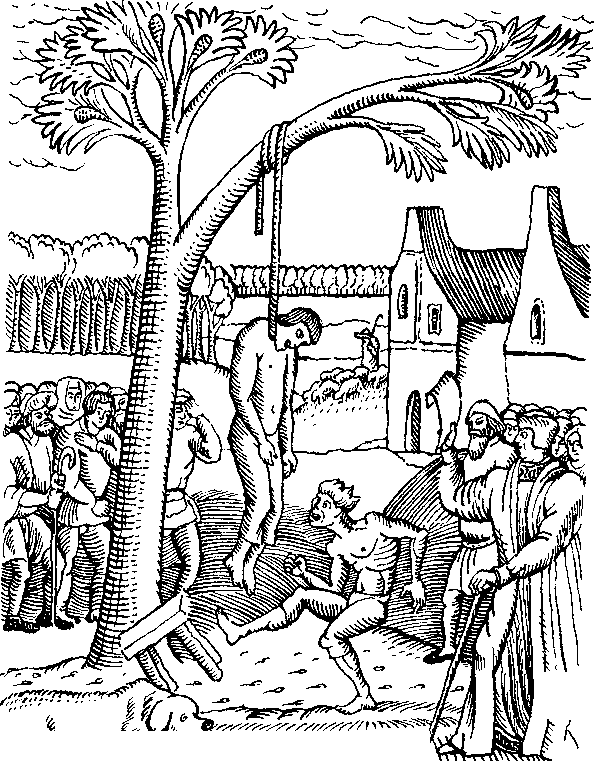

Итак, песенка Арно дю Тиля была спета. Судебное разбирательство тут же возобновилось, и через четверть часа обвиняемый был вызван в зал суда для оглашения приговора, который мы воспроизводим дословно по документам того времени:

"На основании допроса Арно дю Тиля, он же Сансетта, именующего себя Мартином Герром, заключенного в тюрьме города Риэ, на основании показаний свидетелей, как-то:

Мартина Герра, Бертранды де Ролль, Карбона Барро и, в частности, г-на графа де Монтгомери, на основании показаний самого подсудимого, который поначалу всячески отрицал свою вину, но впоследствии признался в содеянных им преступлениях, явствует, что указанный Арно дю Тиль окончательно изобличен в обмане, лжи, самозванстве, прелюбодеянии, грабеже, святотатстве и краже.

Суд осуждает указанного Арно дю Тиля и приговаривает его:

во-первых, публично покаяться перед Артигским храмом, для чего ему надлежит остаться в одной сорочке, разуться, обнажить голову, надеть на шею веревку и, держа в руках зажженную свечу, стать на колени;

во-вторых, просить прощения у Бога, короля и правосудия, а также у супругов Мартина Герра и Бертранды де Ролль.

По совершении сего указанный Арно дю Тиль передается в руки палачу, который с той же веревкой на шее проведет его по всем улицам и общественным местам селения Артиг и приведет его к дому, где проживает указанный Мартин Герр.

Затем он будет вздернут и удавлен на виселице, а тело его — предано сожжению.

Постановлено в Риэ, в двенадцатый день июля месяца года 1558".

Иного приговора Арно дю Тиль и не ждал. Он выслушал его с угрюмым и безразличным видом, сознался во всем, признал приговор справедливым и даже проявил некоторое раскаяние.

— Я прошу, — сказал он, — у Господа милосердия, у людей — прощения и надеюсь претерпеть наказание как истинный христианин.

Мартин Герр, присутствовавший при этом, лишний раз доказал судьям свою подлинность: он разразился потоком искреннейших слез, а затем, поборов застенчивость, обратился к председателю: нельзя ли, мол, как-нибудь помиловать Арно дю Тиля, поскольку он, Мартин Герр, готов простить ему все ошибки прошлого.

Но ему возразили, что право помилования принадлежит одному королю, но, даже если б суд к нему и обратился, король ни за что бы не согласился, потому что преступления Арно дю Тиля слишком гнусны и омерзительны.

А через неделю перед красивым домиком, уже возвращенным законному владельцу, Арно дю Тиль, согласно приговору, принял наказание за все совершенные им злодеяния.

В этот день вся округа собралась в Артиге, дабы присутствовать при казни.

Преступник, надо сказать, проявил в последние минуты известное мужество и весьма достойно завершил свою недостойную жизнь.

Когда палач, по обычаю, трижды оповестил: "Правосудие свершилось!" — притихшая, устрашенная толпа стала расходиться, а в это время в доме, некогда принадлежавшем повешенному, некая чета проливала горькие слезы и творила жаркие молитвы — то были Мартин Герр и Бертранда.

Но вскоре живительный воздух родного края, душевная теплота родных и близких и в особенности нежная забота Бертранды начисто разгладили морщины на лбу Мартина, и на губах его заиграла веселая улыбка.

Однажды теплым вечером, после радостного и спокойного дня, он отдыхал в виноградной беседке и не заметил всадника, который неторопливо подъехал к дому, спешился и направился к бывшему оруженосцу.

С минуту он взирал с улыбкой на блаженствовавшего Мартина, потом подошел ближе и молча похлопал его по плечу.

Тот живо обернулся и тут же вскочил, прикоснувшись к своей шапке:

— Вот оно что! Это вы, ваше сиятельство! Простите, но я даже не заметил вас.

— Не извиняйся, Мартин, — улыбнулся Габриэль (это был он), — я заглянул к тебе вовсе не для того, чтобы нарушить твой покой, а чтобы в нем удостовериться.

— Тоща, ваше сиятельство, взгляните на меня — и тут же все поймете.

— Что я и сделал, — грустно рассмеялся Габриэль. — Так, значит, ты счастлив?

— О, ваше сиятельство, ну чисто птица в воздухе или рыба в воде!

— Вот и хорошо, что ты обрел наконец долгожданный покой и достаток.

— Что верно, то верно… потому-то я так и доволен. После долгих скитаний, бесконечных войн и всяческих лишений я, пожалуй, имею право пожить денек-другой в свое удовольствие. Что же касается достатка, то, вернувшись домой, я вдруг заделался чуть ли не богачом. Но деньги-то это не мои, и мне противно к ним прикасаться. Их принес в дом Арно дю Тиль, и я хочу возвратить их по принадлежности. Большую часть — иначе говоря, стоимость вашего выкупа — я верну вам, ваше сиятельство. Остальные деньги, украл ли их Арно или приобрел — не все ли равно? — могут только запачкать руки. Поэтому после оплаты судебных издержек они целиком пойдут в пользу бедняков нашего края.

— Но тоща тебе почти ничего не останется…

— Нет уж, извините, — запротестовал Мартин, — когда служишь столько времени такому щедрому хозяину, как ваше сиятельство, непременно кое-что накопишь. Я привез с собой из Парижа довольно тугой кошелек. Да и Бертранда не из бедных. Одним словом, мы на бобах не останемся…

— Но надеюсь, Мартин, ты не откажешься получить от меня то, чего не взял бы от Арно. Я прошу тебя, верный мой слуга, оставь себе в награду десять тысяч экю.

— Как, ваше сиятельство? — вскричал пораженный Мартин. — Такой щедрый подарок!

— Полно, — возразил Габриэль. — Ведь не думаешь же ты, что я хочу оплатить твою верность! Нет, я и без того твой должник на всю жизнь. А теперь хватит об этом… Лучше скажи мне, как относятся к тебе прежние друзья. Я ведь заглянул нарочно, чтобы убедиться в твоем полном благополучии. Так как же твои друзья?

— Что ж, ваше сиятельство, многие из них умерли, но кто уцелел, любят меня не меньше, чем в прежние времена. Кое-кто из них даже поссорился с тем самым Мартином из-за его вечной грубости. Посмотрели бы вы теперь, как они довольны!

— Верю тебе, Мартин, верю, — кивнул головой Габриэль. — Но почему ты ничего не говоришь мне о своей жене?

Мартин с некоторым замешательством почесал за ухом:

— Хм!.. Моя жена…

— Ну да, твоя жена… — с беспокойством отозвался Габриэль. — Неужели Бертранда по-прежнему тебя угнетает? Неужели у нее не смягчился характер?

— Да нет же, ваше сиятельство, — возразил Мартин, — нет, она меня просто на руках носит. Ни тебе капризов, ни придирок! Ей-Богу! От такой благодати я просто не могу прийти в себя. Не успею я позвать, а она уже бежит… Удивительно!

— Ну и в добрый час! А то ты меня чуть не напугал.

— Если уж говорить начистоту, — смутился Мартин, — так меня все-таки берет какое-то сомнение… Можно с вами, ваше сиятельство, говорить совершенно откровенно?

— Разумеется.

Мартин Герр осторожно огляделся и, убедившись, что вокруг ни единой души, тихо заговорил:

— Так вот… я не то что прощаю Арно дю Тиля, а просто благословляю его. Какую услугу он мне оказал: из тигрицы сделал овечку, из ведьмы — ангела! Я пользуюсь последствиями его грубости… Конечно, Арно дю Тиль доставил мне много бед и огорчений, но разве все эти горести не окупились, коли он невольно доставил мне такое счастье на старости лет?

Тут Габриэль не удержался от улыбки:

— Пожалуй, ты прав.

Мартин весело продолжал:

— Вот я и благословляю его втайне… и все потому, что пожинаю посеянные им плоды. Значит, зло Арно дю Тиля принесло мне только пользу. Мне есть за что благодарить чудесного Арно, и я его благодарю!

— Признательное у тебя сердце, — усмехнулся Габриэль. — Но повтори мне еще раз, что ты счастлив.

— Повторяю, ваше сиятельство: счастлив так, как еще в жизни никогда не бывал!

— Это я и хотел знать. Теперь я могу уехать со спокойной душой.

— Как?! — вскричал Мартин, — Уехать? Неужели вы собираетесь нас покинуть?

— Да, Мартин. Больше ничто меня здесь не удерживает.

— Хорошо, допустим, так. А коща же вы собираетесь?

— Сегодня же вечером.

Мартин заволновался:

— Что же вы меня не предупредили? Ну ничего, мне недолго собраться!

Он вскочил и быстро заковылял к дому.

— Бертранда! Бертранда! — крикнул он.

— Зачем ты зовешь жену, Мартин? — спросил Габриэль.

— Пусть она соберет меня в дорогу.

— Совершенно напрасно, Мартин, ты со мной не поедешь.

— Как так? Вы не возьмете меня с собой?

— Нет, я еду один.

— И больше не вернетесь?

— Во всяком случае, вернусь не скоро.

— Ну и дела… Ведь слуга всегда следует за хозяином, оруженосец — за рыцарем, а вы не берете меня с собой!

— У меня на это три веские причины, Мартин.

— Какие же, если не секрет?

— Во-первых, было бы слишком жестоко оторвать тебя от счастья, которое ты так поздно вкусил.

— Это не в счет, ваше сиятельство, ибо мой первый долг — служить вам до последнего дыхания.

— Так-то оно так, но совесть не позволяет мне воспользоваться твоим усердием. А во-вторых, в результате печального случая в Кале ты уже не в силах служить так же ловко, как прежде.

— Верно, ваше сиятельство, теперь сражаться рядом с вами мне уже не придется… И все-таки найдется немало таких поручений, которые калека сможет выполнить почище здорового.

— Я это знаю, Мартин! И, возможно, я пошел бы на это, если бы не третья причина… Я открою ее тебе лишь при условии, что ты не будешь вникать в подробности и сам не захочешь следовать за мной.

— Значит, речь идет о чем-то важном, — заметил Мартин.

— Да, ты прав, — печально и торжественно проговорил Габриэль. — До сего времени я жил во имя чести и добился того, что покрыл свое имя славой. Я имею все основания сказать, что оказал Франции и королю великие услуги; достаточно вспомнить Сен-Кантен и Кале… До сих пор я бился в открытом и честном бою в радостной надежде получить награду. Но награды этой я так и не получил… И отныне с тоскою в сердце я должен отомстить за преступление. Я сражался — теперь я караю. Я был солдатом Франции — а буду палачом Господним.

— Господи Иисусе! — всплеснул руками Мартин.

— Вот почему мне надлежит быть одному, и я никак не могу привлечь тебя к этому страшному, зловещему делу! В нем не должно быть никаких посредников!

— Что верно, то верно… Теперь я и сам отказываюсь от своего предложения.

— Спасибо тебе за преданность и покорность, — сказал Габриэль.

— Но неужели я не могу вам ничем быть полезен?

— Ты можешь только молиться за меня… А теперь прощай, Мартин. Я расстаюсь с тобой и возвращаюсь в Париж. Там я буду ждать решающего дня… Всю свою жизнь я защищал правду и боролся за равенство — да вспомнит Всевышний об этом в тот день, о котором я говорю. Пусть он поможет найти справедливость своему верному слуге… — И, взглянув на небо, Габриэль хмуро повторил: — Да, справедливость!..

Через десять минут он наконец вырвался из крепких прощальных объятий Мартина Герра и Бертранды де Ролль, явившейся на зов мужа.

— Прощай, Мартин, мой верный слуга. Мне пора уезжать. Прощайте, мы еще свидимся!

— Прощайте, ваше сиятельство, и да хранит вас Бог! — вот все, что мог вымолвить Мартин Герр.

И он еще долго смотрел на маячившую вдали темную фигуру одинокого всадника, которая медленно растворялась в сгущающихся сумерках и наконец совсем исчезла.

IV

ДВА ПИСЬМА

По завершении столь трудного и столь удачно закончившегося процесса двух Мартинов Габриэль де Монтгомери снова исчез и в течение многих месяцев вел бродячий, таинственный и непонятный для непосвященных образ жизни. Его встречали в самых различных местах, но он все-таки не отдалялся от Парижа и от двора и, пребывая в тени, старался все знать, все видеть.

Он зорко следил за событиями, но пока не видел ни малейшей возможности свершить свою справедливую кару. Да и в самом деле: за это время произошло лишь одно-единственное значительное событие — заключили мирный договор в Като-Камбрези.

Коннетабль де Монморанси жестоко завидовал подвигам герцога де Гиза, росту его популярности среди народа и вместе с тем страшился того влияния, которое приобретал его соперник на короля. Наконец благодаря заступничеству всесильной Дианы де Пуатье Монморанси чуть ли не силой удалось вырвать у короля этот пресловутый мирный договор.

Договор подписали 3 апреля 1559 года. И хотя заключили его в самый разгар побед французского оружия, он оказался не слишком-то выгоден для Франции. Франция получила в полное владение крепости Мец, Туль и Верден. Она удерживала Кале восемь лет с обязательством уплатить Англии восемьсот тысяч экю золотом, если крепость не будет возвращена обратно по истечении указанного срока (правда, этот ключ от Франции никогда возвращен не был и никаких восьмисот тысяч за него не уплатили). Наконец, Франция вновь приобретала Сен-Кантен и Гам и временно сохраняла за собой Турин и Паньероль в Пьемонте.

Зато Филипп II получал в полное владение Тионвиль, Маринбург и Гестин. Он стер с лица земли Терауан и Ивуа, заставил передать город Буйон Льежскому епископству, Корсику — генуэзцам, большую часть Савойи и Пьемонта — Филиберу Савойскому — словом, то, что было завоевано при Франциске I. Наконец, он обусловил свой брак с дочерью Генриха II, принцессой Елизаветой, а также брак герцога Савойского с принцессой Маргаритой. Все это предоставляло ему огромные выгоды, такие, на которые он даже не рассчитывал после победы при Сен-Лоране.

Герцог де Гиз в бешенстве возвратился из армии и во всеуслышание и не без оснований принялся возмущаться предательством Монморанси и слабодушием короля, который одним росчерком пера подарил испанцам то, чего они с оружием в руках не могли добиться в течение тридцати лет. Но так или иначе, игра была сыграна, и жгучая досада герцога де Гиза ничего изменить не могла.

Договор этот не порадовал и Габриэля, однако он тут же подметил негодование герцога де Гиза, убедившегося, что все его труды идут насмарку из-за темных дворцовых интриг. Гнев этого знатного Кориолана вполне мог совпасть с намерениями Габриэля. Франциск Лотарингский, надо сказать, был далеко не единственным недовольным в королевстве. Однажды в окрестностях Прео-Клер Габриэль повстречал барона Ла Реноди, которого ни разу не видел после памятного знакомства на улице Сен-Жана. Габриэль обычно избегал встреч со знакомыми лицами, но на сей раз сам подошел к нему. Эти два человека созданы были для того, чтобы найти общий язык. Их роднили многие черты, и самое главное — честность и решительность. Оба они были рождены для дела, оба одержимы жаждой справедливости.

Обменявшись любезностями, Ла Реноди спросил:

— Недавно я видел мэтра Амбруаза Парэ. Значит, вы наш?

— Сердцем — да, но не делом, — ответил Габриэль.

— Когда же вы думаете открыто и бесповоротно примкнуть к нам?

— Я стану вашим тоща, коща буду вам нужен, а вы не будете нужны мне.

— Не слишком ли великодушно? — усмехнулся Ла Реноди. — Дворянина это бы восхитило, но человек нашей партии не будет вам подражать. И если вы ждете именно того момента, коща понадобитесь нам, то знайте — этот момент настал.

— Что-нибудь случилось? — заволновался Габриэль.

— Готовится некий заговор против истинно верующих. Одним ударом хотят уничтожить всех протестантов.

— Из чего это явствует?

— А этого никто не скрывает. Антуан Минар, председатель парламента, на совещании в Сен-Жермене заявил во всеуслышание: "Надо сейчас же разделаться с еретиками, если мы не хотим докатиться до республики на манер швейцарских штатов".

— Как! Он так и сказал — "республики"? — удивился Габриэль. — Может, он нарочно раздувает опасность, чтобы вызвать такие меры?

— Ничуть, — вполголоса возразил Ла Реноди. — По правде говоря, он совсем не преувеличил. Ведь и мы теперь не те, что были. Теории Амбруаза Парэ уже не кажутся нам отчаянно смелыми. К тому же вы сами видите, что нас принуждают к решительным действиям.

— Тоща, — рванулся к нему Габриэль, — тоща мне придется стать в ваши ряды раньше, чем я собирался.

— Ив добрый час! — обрадовался Ла Реноди.

— На что же мне теперь обратить внимание?

— На парламент. Там протестанты хотя и в меньшинстве, но чрезвычайно влиятельны. Анн Дюбур, Анри Дюфор, Никола Дюваль, Эстош де ла Порт и еще двадцать человек! На всех заседаниях, коща требуют крутых мер против еретиков, эти приверженцы кальвинизма требуют созыва нового собора, который на основании постановлений соборов в Базеле и Констанце разрешил бы религиозные споры. Право на их стороне, значит, против них применяют насилие. Мы готовы ко всему, будьте готовы и вы.

— Решено.

— Оставайтесь у себя дома, в Париже. Когда будет нужно, вам сообщат.

— Для меня это нелегко, но я останусь. Думаю, что вы не заставите меня долго ждать. Вы слишком много говорили, теперь пришло время действовать.

— Я того же мнения, — согласился Ла Реноди. — Будьте начеку и храните спокойствие.

Они расстались. Габриэль задумался. Не слишком ли далеко завел его мстительный порыв? Ведь он уже готов ввязаться в междоусобную войну! Но поскольку нужный ему случай все еще не представился, он должен сам найти его!

В тот же день Габриэль вернулся к себе домой. Там он застал только верную Алоизу. Мартина Герра, конечно, уже не было, Андре оставался при герцогине де Кастро, Жан и Бабетта Пекуа вернулись в Кале и скоро переберутся в Сен-Кантен.

Возвращение хозяина в опустелый дом в этот раз было еще печальнее, чем обычно. И тем не менее невозможно описать радость Алоизы, коща Габриэль сказал ей, что намерен некоторое время пожить у себя. Жить он будет в полном одиночестве, но иногда будет отлучаться…

С грустной улыбкой Габриэль смотрел на обрадованную кормилицу. Увы, он не мог разделить ее радость. Ведь жизнь теперь напоминала ему какую-то страшную загадку, которую он боялся и в то же время жаждал разгадать.

Медленно, тревожно тянулись дни. Так прошло больше месяца.

Он действительно почти не покидал особняка; только иной раз вечером выходил побродить вокруг Шатле, а возвратившись, надолго запирался в мрачном склепе, куда однажды ночью безвестные бродяги принесли тело его отца.

Вспоминая день своего унижения, Габриэль невольно испытывал какое-то горестное, едкое наслаждение и вновь загорался гневом. Черт возьми! Он терпеливо здесь выжидает, а убийцы тем временем ликуют и наслаждаются! Король по-прежнему восседает на троне в Лувре! Коннетабль снова наживается на народных страданиях! Диана де Пуатье, как всегда, плетет свои преступные сети! Так продолжаться не может! Если гром Господень не грянет, если угнетенные способны лишь трепетать, Габриэль обойдет и Бога, и людей!

В такие минуты кулаки его сжимались, грудь вздымалась, и он, хватаясь за рукоять шпаги, бросался к двери… Но тут же какой-то голос напоминал ему о письме Дианы де Кастро, где возлюбленная умоляла его не карать своевольно даже тех, кто повинен… Габриэль перечитывал это трогательное послание — шпага его падала обратно в ножны, и, негодуя на себя, он снова начинал ждать… ждать…

Габриэль принадлежал к числу тех, кто умеет действовать, но не руководить. Его деяния были достойны удивления, коща он выступал с армией, с отрядом или просто под началом выдающегося руководителя. Однако он не предназначен был к единоличному свершению великих дел.

Под началом Колиньи и герцога де Гиза он совершил замечательные подвиги. Но теперь у него совсем иная задача: не сражаться с испанцами или с англичанами, а покарать своего короля! И рядом — никого, кто мог бы помочь ему в этом страшном предприятии. И как бы то ни было, он все же надеялся на тех, кто уже однажды оказал ему немалую услугу, — он надеялся на благочестивого адмирала и на честолюбивого герцога. Гражданская война во имя защиты религиозной истины или государственный переворот во имя смены власти — вот на что рассчитывал Габриэль. Обе эти возможности вели либо к смерти Генриха II, либо к его низложению, и поэтому в любом случае Габриэль оказывался в выигрыше. Он, находясь на втором плане, сумеет выдвинуться на первое место и тоща выполнит свою клятву… Если же надежда эта его обманет, то пусть свершится воля Божья!

И казалось, надежда не обманывает.

13 июня Габриэль получил сразу два письма. Первое принес в пятом часу вечера какой-то незнакомец. Он пожелал вручить письмо Габриэлю с глазу на глаз, предварительно убедившись по приметам, что перед ним действительно граф де Монтгомери.

Вот что было в письме:

"Друг и брат!

Время настало, гонители истины сбросили свою личину. Возблагодарим Господа! Мученический венец — залог победы! Нынче вечером, в девять часов, подойдите к дому № 11 на площади Мобер и отыщите там коричневую дверь. Постучите в дверь три раза с равными промежутками. Вам откроют и скажут: "Не входите, у нас слишком темно", на что Вы ответите: "У меня с собой светильник". Тоща Вас проведут к лестнице, Вы в темноте подниметесь наверх, отсчитав при этом семнадцать ступенек. Там Вас спросят: "Чего Вы хотите?", и Вы ответите: "Справедливости". Потом Вас введут в пустую комнату, шепнут на ухо:

"Женева", и Вы дадите отзыв: "Жизнь". Вот тогда-то Вы и увидите тех, кто ныне в Вас нуждается.

До вечера, друг и брат. Письмо сожгите. Тайна и мужество.

Л.Р.".

Габриэль приказал принести зажженную лампу, сжег в присутствии посланца письмо и вместо ответа сказал ему:

— Я приду.

Человек откланялся и ушел.

"Вот оно! И протестанты уже приступают к делу!" — подумал Габриэль.

Около восьми часов, коща он все еще размышлял о приглашении Ла Реноди, Алоиза ввела к нему пажа герцога де Гиза.

Паж принес письмо следующего содержания:

"Уважаемый и любезный соратник!

Прошло уже шесть недель, как я вернулся в Париж из армии, где мне нечего было делать. Мне сказали, что последнее время Вы живете у себя. Как же мы до сих пор не свиделись? Неужели и Вы забыли меня во дни всеобщей забывчивости и неблагодарности? Думается, что на это Вы не способны. Приходите! Я буду ждать Вас завтра, в десять утра, в моем турнелльском особняке.

Приходите хотя бы для того, чтобы мы утешили друг друга! Во что они превратили наши победы!

Преданный Вам Франциск Лотарингский".

— Я приду, — повторил Габриэль те же слова.

Когда мальчик вышел, он снова подумал: "Вот оно! Честолюбец тоже пробуждается!"

И, лелея эти зыбкие надежды, он через четверть часа двинулся на площадь Мобер.

V

ЗАГОВОР ПРОТЕСТАНТОВ

Дом № 11 на площади Мобер, куда пригласил его Ла Реноди, принадлежал адвокату по имени Трульяр. Дом этот в народе считали прибежищем еретиков. Недаром до соседей частенько доносилось по вечерам глухое пение псалмов.

Габриэль без труда отыскал коричневую дверь и, как сказано было в письме, постучал три раза. Дверь отворилась, кто-то схватил его за руку и произнес:

— Не входите, у нас слишком темно.

Габриэль ответил:

— У меня с собой светильник.

— Тогда входите и следуйте за мной.

Габриэль повиновался, сделал несколько шагов, почувствовал под ногой порожек лестницы и поднялся на семнадцать ступеней.

— Чего вы хотите? — спросил его кто-то.

— Справедливости! — ответил он.

Дверь распахнулась, и он очутился в тускло освещенной комнате. Какой-то человек подошел к нему и сказал вполголоса:

— Женева!

— Жизнь!

Человек тряхнул колокольчиком, и в комнату через потайную дверь вошел Ла Реноди. Он дружески пожал Габриэлю руку и спросил:

— Вам известно, что произошло сегодня в парламенте?

— Я целый день никуда не выходил.

— Тоща вы сейчас все узнаете. Вы еще в нас не совсем поверили, но зато мы вполне доверяем вам. Вы узнаете о наших намерениях и учтете наши возможности. У нас нет от вас секретов. Я даже не беру с вас обещания не разглашать то, что вы сейчас услышите. С вами такая предосторожность излишня.

— Благодарю за доверие, — поклонился растроганный Габриэль. — Надеюсь, вам не придется раскаиваться.

— Теперь пойдемте со мной. Я назову вам по именам тех братьев, которые вам не знакомы. Об остальном же судите сами. Идемте!

Он взял Габриэля под руку, привел в действие пружину потайной двери, и они оказались в большом продолговатом зале, где толпилось человек двести. Несколько тусклых светильников в разных углах еле-еле освещали лица собравшихся. Здесь не было ни кресел, ни ковров, ни стульев — ничего, кроме грубо сколоченной кафедры, одиноко возвышавшейся посреди зала.

Никто не обратил внимания на Габриэля и его спутника. Глаза всех присутствующих были устремлены на хмурого оратора, стоявшего на трибуне.

— Это советник парламента Никола Дюваль, — шепнул Ла Реноди Габриэлю. — Он только что начал рассказывать о том, что произошло сегодня в Августинском монастыре. Послушайте.

А Никола Дюваль говорил:

— Наш обычный зал заседаний был занят в связи с предстоящей церемонией бракосочетания принцессы Елизаветы, и потому нам пришлось собраться в Августинском монастыре. Не знаю почему, но самый вид этого мрачного помещения сразу вызвал у нас какую-то смутную тревогу. Тем не менее председатель Жиль Леметр открыл, как всегда, заседание. Обсуждали вопрос о религиозных убеждениях. Антуан Фюме, Поль де Фуа и Эсташ де ла Порт один за другим говорили о веротерпимости, и, казалось, выступления их, четкие и красноречивые, произвели на большинство присутствующих сильное впечатление. Эсташ де ла Порт возвратился на свое место под аплодисменты, а слово взял Анри Дюфор. Но вдруг дверь распахнулась, и парламентский привратник доложил во всеуслышание: "Король!"

Председатель не высказал никакого удивления, покинул свое кресло и поспешил навстречу королю. Остальные советники — кто взволнованно, кто совершенно спокойно — поднялись со своих мест. Король вошел в сопровождении кардинала Лотарингского и коннетабля.

"Я пришел, господа, не мешать вашей работе, а помочь ей, — изрек он и, рассыпавшись в любезностях, закончил так: — Мир с Испанией заключен. Но в трудные годы войны в королевство проникли некоторые лживые вероучения. С ними нужно покончить, как мы покончили с войной. Почему вы не провели указа о лютеранах, который я предложил вам?.. Впрочем, продолжайте свои речи… я вам не помешаю".

Анри Дюфор, воспользовавшись разрешением короля, заговорил о защите свободы совести и в заключение смело воскликнул:

"И вы еще жалуетесь на смуту? Мы все знаем, кто ее виновник!"

Генрих Второй, закусив губу, побледнел, но ничего не ответил. Тогда поднялся Дюбур.

"Я знаю, государь, — резко и решительно заявил он, — что у нас каждый день творятся преступления, которые нужно карать беспощадно: это прелюбодейство, святотатство, клятвопреступление… Но их не карают, наоборот — их поощряют! А в чем же тоща обвиняют тех, кого нынче предают палачу? В оскорблении его величества? Они никогда не забывали помянуть короля в своих молитвах. Они никогда не затевали ни измен, ни мятежей. И их предают сожжению только за то, что они узрели всю порочность, все бесстыдство римского владычества и потребовали обуздать его".

Король не шелохнулся, но чувствовалось, как закипает в нем гнев.

Председатель Жиль Леметр решил сознательно вызвать взрыв его злобы.

"Ведь речь идет о еретиках! — словно в негодовании, воскликнул он. — Пусть с ними поступят, как с альбигойцами: Филипп-Август повелел сжечь шестьсот человек в один день! "

Эта крутая речь произвела большее впечатление, нежели наши разглагольствования. Можно было подумать, что в конечном итоге вся эта дискуссия кончится ничем.

Генрих это понял и пошел на крайность:

"Господин председатель совершенно прав. С еретиками нужно кончать! А для начала вы, господин коннетабль, немедленно возьмете под стражу этих двух мятежников!" — указал он на Анри Дюфора и Анна Дюбура и стремительно вышел, словно не в силах сдержать бушевавший в нем гнев.

Нет нужды говорить, что г-н де Монморанси привел в исполнение приказ короля — Дюбур и Дюфор были схвачены и арестованы в присутствии потрясенного парламента. Один только Жиль Леметр нагло добавил:

"Вот оно, правосудие! Пусть так же покарают всех, кто непочтителен к королевскому величеству!"

И в ту же минуту отряд воротился и арестовал Фюме, де Фуа и де ла Порта, хотя они выступали до появления короля и ничем не задели монарха. Таким образом, стало ясно, что пятеро неприкосновенных членов парламента попали в гнусную западню… притом не из-за выпадов против короля, а лишь из-за своих религиозных убеждений!

Никола Дюваль замолк. Гневный шепот не раз прерывал его рассказ, но, когда он кончил, буря негодования разразилась в зале.

На кафедру взошел священник Давид:

— Братья! Прежде чем принять решение, вознесем Господу наши мысли и голоса!

— Споем сороковой псалом! — раздались голоса.

И все запели. Но пение это отнюдь не способствовало общему успокоению, ибо оно больше походило на песню ненависти, нежели на мольбу о мире.

Когда псалом пропели, в зале воцарилась тишина.

— Братья, — первым заговорил Ла Реноди, — мы столкнулись с неслыханным фактом, который нарушает все понятия о праве. Будем ли мы терпеть по-прежнему или приступим к действиям? А если действовать, то как? Вот те вопросы, на которые каждый должен себе ответить. Вам уже ясно, что наши гонители хотят нас уничтожить. Неужели мы будем послушно ждать смертельного удара? Не пришло ли время нам самим восстановить правосудие? Слово за вами!

Ла Реноди на мгновение остановился, словно желая, чтобы присутствующие осознали свой страшный выбор, потом продолжал:

— Среди нас существуют, как ни печально, два течения. Есть партия знати и женевская партия. Но перед общим врагом, перед опасностью мы должны сплотиться и иметь одну волю, одно сердце. Высказывайте же свободно свои мнения, предлагайте свои средства. Мы единогласно примем наилучший вариант решения, независимо от того, какой партией он будет выдвинут.

После слов Ла Реноди наступило долгое молчание. Видимо, королевское слово, слишком авторитетное по тем временам, сделало свое дело. И хотя сердца их были полны негодования, они не решались открыто и откровенно заговорить о восстании. Во всей массе они были смелы и решительны, но никто не дерзнул сделать решительный шаг.

Чувствовалось, что собравшиеся не слишком-то доверяют друг другу. Каждая из партий не знала, куда клонит другая, да и цели у них были разные. Им далеко не безразлично было, куда идти и под чьим знаменем выступать.

Женевская партия втайне помышляла о республике, дворянская же удовольствовалась бы сменой династии (при этом втихомолку называли имя принца Конде).

Габриэль с горькой досадой заметил, что после выступления Ла Реноди сторонники двух лагерей с недоверием поглядывают друг на друга и вовсе не помышляют воспользоваться столь удачно сложившимися обстоятельствами.

Так в неясном перешептывании, в нерешительности прошло несколько минут.

Ла Реноди уже жалел о своей резкой откровенности, развеявшей впечатление от рассказа Дюваля. Но, однажды вступив на этот путь, он решил идти до конца и обратился к тщедушному маленькому человечку с кустистыми бровями и желчным лицом:

— Линьер, неужели и вы не обратитесь к вашим братьям, не откроете им на сей раз свою душу?

— Хорошо! — произнес человечек, и во взгляде его вспыхнул зловещий огонек. — Я скажу, только уж никаких поблажек!

— Говорите, здесь ваши друзья, — отозвался Ла Реноди.

Пока Линьер подымался на кафедру, Ла Реноди шепнул Габриэлю:

— Я пускаю в ход опасное средство. Линьер — фанатик. Не знаю, насколько он искренен, но он всегда доходит до крайности и вызывает скорее отвращение, чем сочувствие. Но все равно — нужно же нам знать, чего держаться! И будьте покойны, Линьер со своей женевской выучкой выведет нас из спячки!

Оратор действительно сразу взял быка за рога.

— Королевский закон, — так начал он, — сам себя осудил. К чему мы должны обратиться? К силе, и только к силе! Вы спрашиваете, что делать? Я ничего вам не отвечу, но есть одна вещица, которая ответит лучше меня.

Он высоко поднял серебряную медаль.

— Вот эта медаль красноречивее всяких слов. А если кто издалека не может ее рассмотреть, я расскажу, что на ней выбито! Меч рубит лилию, которая склоняется и падает ниц. Так пусть скипетр и корона низвергнутся во прах!

И, как бы опасаясь, что его не так поймут, Линьер добавил:

— Обычно медаль выбивают в память свершившегося события. Так пусть эта медаль пророчествует о том, что должно свершиться! Больше я ничего не скажу!

Но и того, что он сказал, было достаточно! Неодобрительные возгласы и редкие аплодисменты провожали его с кафедры.

В зале снова воцарилось гнетущее молчание.

— Нет, эта струна не звучит, — заметил Ла Реноди. — Заденем другую.

— Барон де Кастельно, — обратился он к изящному молодому человеку, задумчиво стоявшему у стены в десяти шагах от него, — барон де Кастельно, может быть, вы что-нибудь нам скажете?

— Говорить мне, пожалуй, не о чем, но у меня есть кое-какие возражения.

— Мы слушаем вас, — отозвался Ла Реноди и добавил, обращаясь к Габриэлю: — Он из партии аристократов, вы могли его видеть в Лувре в тот день, когда привезли весть о взятии Кале. Кастельно честен, благороден и храбр.

Кастельно, не подымаясь на кафедру, обратился к собравшимся:

— Я начну с того, о чем говорили и предыдущие ораторы. Если нас преследуют беззаконно, будем так же беззаконно обороняться. Пора перенести место сражений из парламента в открытое поле! Однако во всем остальном я не согласен с господином де Линьером. Я тоже могу показать вам медаль. Вот она. На ней изображен венценосец, но вместо слов: "Henricos II rex Galliae" здесь выбито: "Ludovicus XIII rex Galliae". Я сказал! — И с гордо поднятой головой барон де Кастельно отошел в сторону под гром рукоплесканий.

Намек на принца Людовика Конде был всем ясен. На сей раз уже роптали те, кто недавно рукоплескал Линьеру. Но большинство вообще никак не отреагировало на слова Кастельно.

— Чего же они тоща хотят? — удивился Габриэль, разглядывая эту инертную, молчаливую толпу.

— Боюсь, что они ничего не хотят.

В этот момент поднялся на кафедру Дезавёнель.

— Вот это их человек: адвокат Дезавенель; ум у него здравый и честный, но уж чересчур рассудительный, даже робкий. Его слово — закон для них.

С первого же слова Дезавенеля стало ясно, что Ла Реноди не ошибся.

— Мы только что слышали, — заявил он, — речи смелые, даже, можно сказать, дерзновенные. Но своевременны ли они? Уместно ли нам торопиться? Стоит ли отягчать нашу борьбу позором убийства? Да, да, убийства, ибо у нас нет другого пути для достижения намеченной дели"

Тут речь его была прервана чуть ли не единодушными рукоплесканиями.

— Что я говорил! — шепнул Ла Реноди. — Этот адвокат, в сущности, выражает их взгляды.

Дезавенель продолжал:

— Король пребывает сейчас в благоденствии. Для того чтобы лишить его трона, нужно его низложить. Кто из нас способен на такое насилие? Корали помазаны свыше, властен над ними один только Бог. О, если бы несчастный случай привел его к смерти и опека над юным королем была поручена нашим врагам, — вот тогда-то мы и восстали бы — не против королевской власти, а против недостойной опеки! И я бы первый воскликнул: "К оружию!"

Такая осторожная тирада пришлась по душе собранию, и возгласы одобрения снова вознаградили благоразумного храбреца, а Ла Реноди бросил Габриэлю:

— Теперь я жалею, что привел вас сюда! Как мы, должно быть, жалки в ваших глазах!

"Нет, не мне укорять их за слабость, — подумал Габриэль, — она слишком похожа на мою собственную. Да, рассчитывать на них невозможно".

— Так что же вы предлагаете? — крикнул Ла Реноди адвокату.

— Выжидать, не нарушая закона! Анн Дюбур, Анри Дюфор и еще трое наших парламентских сторонников подвергнуты аресту. И кто знает, не зависит ли их спасение от нашей сдержанности. Так сохраним же спокойствие и достоинство! Будем ждать!

И, желая закрепить свой успех, он выкрикнул:

— Кто со мной согласен, пусть подымет руку!

Почти все руки взметнулись вверх, как бы подтверждая, что речь Дезавенеля выражает волю всего собрания.

— Итак, — произнес он, — мы приняли решение…

— …о том, чтобы ничего не решить… — перебил его Кастельно.

— …отложить крайние меры до более благоприятного момента, — закончил Дезавенель, метнув яростный взгляд на барона.

Священник Давид предложил пропеть другой псалом.

— Идемте отсюда, — бросил Ла Реноди Габриэлю. — Эх, до чего же стыдно и противно! Эти люди только и знают, что петь. Весь их гнев уходит только на псалмы!

Они молча вышли на улицу и на мосту перед собором Богоматери расстались.

— Итак, прощайте, граф. Ужасно досадно, что вы по моей милости потеряли драгоценное время. Однако учтите, это еще далеко не последнее наше слово. Сегодня нам не хватало принца, Колиньи и многих других светлых голов.

— Нет, дорогой Ла Реноди, я не напрасно потратил время, — возразил Габриэль. — Скоро вы сами в этом убедитесь.

— Тем лучше, тем лучше… Но я все-таки сомневаюсь…

— Не сомневайтесь, — сказал Габриэль. — мне нужно было узнать, действительно ли протестанты теряют терпение. Теперь я вижу, что они его еще не потеряли, это для меня крайне важно…

VI

ДРУГОЕ ИСПЫТАНИЕ

Итак, расчет Габриэля на протестантов не оправдался, но в запасе оставался еще честолюбивый герцог де Гиз.

На следующий день, точно в десять часов утра, Габриэль явился в Турнельский дворец. Там его уже ждали и тотчас же провели к герцогу. Тот бросился к Габриэлю и крепко сжал его руки:

— Вот и вы наконец-то, забывчивый друг! Мне пришлось чуть ли не выслеживать вас, и если бы не я, Бог знает, когда бы нам довелось увидеться! В чем дело? Почему вы сразу же не пришли ко мне?

— Ваша светлость… столько горя… — тихо проронил Габриэль.

— Вот как! Я так и думал, — прервал его герцог. — Значит, вам солгали, не выполнили тех обещаний, что вам давали? Вас обманули, над вами надругались, вас истерзали! Я так и думал, что тут кроется какая-то гнусность! Мой брат, кардинал Лотарингский, был в Лувре, когда вы прибыли из Кале. Он слыхал, как вы назвались графом де Монтгомери, и догадался — недаром он священник! — что вы для них либо жертва, либо посмешище! Почему вы не обратились к нему? Он бы помог вам.

— Я вам крайне признателен, ваша светлость, но, уверяю вас, вы ошибаетесь. Данное мне обещание было выполнено наиточнейшим образом.

— Но вы говорите это таким тоном…

— Ничего не поделаешь, ваша светлость… но еще раз повторю: мне не на что жаловаться, все обещания, на которые я рассчитывал, были выполнены… в точности. Умоляю вас, не будем больше об этом говорить… Вы знаете, что я не большой любитель таких разговоров, а сейчас мне это вдвойне тяжело.

Герцога де Гиза расстроил подавленный тон Габриэля.

— Довольно, друг мой, — сказал он, — я, совсем того не желая, коснулся ваших еще не заживших ран. О вас больше ни слова!

— Благодарю вас, ваша светлость! — низко поклонился Габриэль.

— Но все-таки помните, — продолжал герцог, — что я всегда в вашем распоряжении.

— Благодарю.

— На этом и договоримся. Ну, а теперь, друг мой, о чем же мы побеседуем?

— Как — о чем? О вас, о вашей славе, о ваших намерениях.

— Моя слава! Мои намерения! — покачал головой Франциск Лотарингский. — Увы! На этот раз вы избрали слишком грустную тему.

— Как! Что вы говорите? — воскликнул Габриэль.

— Истинную правду, друг мой. Мне казалось, что я действительно заслужил некоторое признание, и это, естественно, обязывало меня ко многому. Я ставил перед собой определенные цели, я мечтал о великих подвигах… И я сумел бы их совершить, черт побери!

— И что же дальше?

— Дальше вот что, Габриэль. Вот уже шесть недель, как я возвратился ко двору, и я утратил веру в свою славу, я отказался от всех своих намерений.

— Боже мой! Но почему же?..

— Да разве вы не видите, каким постыдным миром завершили они все наши победы?

— Это так, ваша светлость, — согласился Габриэль, — не вы один сокрушаетесь… Такая богатая жатва — и такой скудный урожай!

— Вот именно, — продолжал герцог. — Как же вы хотите, чтобы я продолжал сеять для тех, кто не умеет убирать? Разве они сами не убили во мне жажду действия, подвига? Отныне моя шпага покоится в ножнах и не скоро вырвется из своего заключения. Война кончена, и я надолго распростился со своими честолюбивыми мечтами.

— Однако вы не утратили своего могущества, — возразил Габриэль. — При дворе вас почитают, народ вас любит, иноземцы страшатся.

— Народ… иноземцы… это верно, но не говорите мне о почете при дворе! Король и его присные не только свели на нет плоды наших побед, но и подорвали исподтишка мое личное влияние… Вернувшись, я застал здесь в зените славы… Кого вы думаете?.. Постыдно побитого при Сен-Лоране Монморанси! О, как я его ненавижу!

— Наверное, не больше, чем я, — прошептал Габриэль.

— Этот мир, о котором нельзя говорить без стыда, заключен именно им! И заключил он его себе на пользу! Больше того… Вы же сами видите, что за спиной коннетабля стоит не добрая слава, а нечто такое, что посильнее самого короля! Вам должно быть понятно, что мои заслуги не могут сравниться с заслугами Дианы де Пуатье, гром ее разрази!

— Боже мой! — прошептал Габриэль.

— Что сделала с королем эта женщина? Вы себе представляете? В народе поговаривают о каких-то зельях, о колдовстве! Я же думаю, что их сочетала не только любовь, но и преступление. Я готов поклясться в этом!

При этих словах Габриэль вздрогнул.

— Разве вы не согласны со мной, Габриэль?

— Думаю, вы не ошиблись, — глухо ответил он.

— И для полного унижения, возвратившись из армии, я получаю личную благодарность: с меня слагают полномочия главнокомандующего!

— Возможно ли! И это все, чем вас наградил король? — воскликнул Габриэль, умышленно подогревая пламя в негодующем сердце герцога.

— А какую еще награду можно преподнести слуге, который больше не нужен? — процедил сквозь зубы герцог. — Я же не господин коннетабль, осыпанный королевскими милостями! Он ведь вполне заслужил их своими бесконечными поражениями! Но клянусь Лотарингским крестом: если снова грянет война, а меня будут умолять стать во главе армии, я пошлю их к коннетаблю! Пусть он их спасает! А что до меня, так я принимаю приговор и подожду лучших времен!

— Такое решение крайне прискорбно, и я глубоко сожалею о нем, — многозначительно заговорил Габриэль. — Но именно поэтому я и хотел вам предложить…

— Бесполезно, друг мой, бесполезно, — перебил его герцог. — Я уже решил. В мирное время о славе помышлять не приходится.

— Простите, ваша светлость, — возразил Габриэль, — но мое предложение и относится как раз к мирному времени.

— В самом деле? — заинтересовался Франциск Лотарингский. — Что же это? Нечто похожее по смелости на взятие Кале?

— Смелее, чем взятие Кале!

Герцог еще больше удивился:

— Даже так? Признаюсь, вы заинтриговали меня.

— Мы здесь одни?

— Совершенно одни. Нет никого, кто мог бы подслушать.

— Тоща вот что я вам скажу, ваша светлость, — смело заявил Габриэль. — Король и коннетабль решили обойтись без вас. Они лишили вас звания главнокомандующего — вырвите его снова из их рук.

— Но как? Объясните!

— Ваша светлость, чужеземные монархи боятся вас, народ боготворит, армия за вас, вы и сейчас больше король Франции, нежели сам король. Если вы осмелитесь заговорить как повелитель, вам все будут внимать как владыке. И я первый почту за счастье назвать вас "ваше величество"!

— Вот поистине дерзновенная затея, Габриэль! — с напускным изумлением улыбнулся герцог.

— Я преподношу эту дерзновенную затею великому человеку, — подхватил Габриэль. — Я говорю во имя блага Франции, а королем Франции должен быть именно такой человек. Вы повторите Карла Великого!

— А ведь Лотарингский дом происходит от него! — отозвался герцог.

— В этом никто не усомнится после ваших деяний, — заверил его Габриэль.

— Но где те силы, на которые я могу опереться?

— В вашем распоряжении две силы.

— Какие? Какие силы?

— Армия и протестанты, ваша светлость. Если хотите, вы можете стать военным диктатором.

— Захватчиком! — вырвалось у герцога.

— Скажем — победителем. Но можно и так — станьте королем протестантов.

— А как же принц Конде? — улыбнулся герцог де Гиз.

— У него очарование и ловкость, но величие и блеск — у вас. Кальвин не будет колебаться в своем выборе. Скажите слово — и завтра же у вас будет под началом тридцать тысяч избранных солдат.

— Я ценю вашу искренность, и, чтобы вам доказать это, я тоже открою вам свое сердце… Выслушайте меня. Я и сам не раз мечтал об этой… хм… затее, на которую вы мне сегодня указали. Но согласитесь, друг мой: поставив перед собою подобную цель, нужно быть уверенным, что ее достигнешь, а сделать такую ставку раньше времени — значит, потерять ее навсегда!

— Вы правы, — заметил Габриэль.

— Так вот. Такие перевороты нужно подготавливать долго и тщательно. Нужно, чтобы умы прониклись сознанием необходимости такого переворота. А разве вы можете утверждать, что ныне в народе созрела такая мысль?

— Привыкнут…

— Сомневаюсь, — ответил герцог. — Я командовал армиями, я защищал Мец, брал Кале, я дважды был главнокомандующим — и этого, однако, недостаточно! Недовольных, конечно, немало, но отдельные партии не представляют всего народа. Генрих Второй молод, разумен, отважен, он сын Франциска Первого. Да и опасности, кстати, не таковы, чтоб свергать его с престола.

— Итак, ваша светлость, вы колеблетесь?

— Более того, я отказываюсь. Вот если бы несчастный случай или какая-нибудь болезнь…

"И этот клонит туда же", — подумал Габриэль.

— А если бы такой случай представился, что бы вы тоща сделали?

— Тоща я стал бы регентом при юном и малоопытном короле. О, если бы это случилось, ваши предположения были бы вполне своевременны!

— Понимаю… Но если такого случая так и не подвернется?..

— Я решил терпеть.

— Это ваше последнее слово, ваша светлость?

— Последнее, — сказал герцог. — И пусть все это умрет между нами.

Габриэль поднялся с места:

— Теперь мне пора.

— Как? Уже?

— Да, ваша светлость, я узнал все, что хотел знать. Мне нужно было убедиться, что честолюбие герцога де Гиза еще не очнулось от спячки. Прощайте, ваша светлость!

— До свидания, друг мой.

И, опечаленный, растревоженный, Габриэль покинул Турнелльский дворец.

"Ну что же, — подумал он, — из двух земных союзников, на которых я рассчитывал, навстречу мне не пошел ни один. Кто остается? Бог!"

VII

ОПАСНЫЙ ШАГ

Диана де Кастро, вновь обосновавшаяся в Лувре, жила теперь в постоянной и смертельной тревоге. Она тоже выжидала, но это вынужденное гнетущее ожидание девалось ей, пожалуй, еще труднее, чем Габриэлю. Однако у нее сохранилась еще возможность получать некоторые сведения о Габриэле: раз б неделю паж Андре являлся на улицу Садов святого Павла и расспрашивал Алоизу о молодом графе. Правда, полученные вести не радовали Диану: граф де Монтгомери был молчалив, мрачен и подавлен. Рассказывая о нем, кормилица невольно бледнела и заливалась слезами.

Диана просто жаждала покончить с этими постоянными страхами и опасениями. Она долго колебалась, но в конце концов решилась.

В одно прекрасное июньское утро, закутавшись в простой плащ и скрыв лицо под густой вуалью, она вышла из Лувра и в сопровождении Андре направилась к Габриэлю.

Пусть он избегает ее… пусть!.. Она сама идет к нему, первая! Разве не может сестра навестить брата? Разве долг не велит ей предупредить его или утешить?

К сожалению, все ее мужество ни к чему не привело. Габриэль для своих одиноких прогулок избирал обычно ранние часы, и, когда Диана, робко постучала в ворота, оказалось, что его уже не было дома. Подождать? Но никто не знал, коща он вернется, а долгое отсутствие Дианы тотчас же заметили бы в Лувре.

Ничего! Она будет ждать столько, сколько нужно! А пока непременно повидает Алоизу и сама обо всем ее расспросит.

Андре провел свою госпожу в уединенную комнату и побежал за кормилицей.

За все эти годы Алоиза и Диана — дочь народа и дочь короля — ни разу не встречались. Поэтому, войдя в комнату, Алоиза хотела было низко поклониться г-же де Кастро, но Диана бросилась к ней, обняла и воскликнула, как в те далекие блогословенные времена:

— Дорогая кормилица!

— Как, сударыня, — робко спросила Алоиза, тронутая до слез, — вы помните меня? Вы меня узнаете?

— Конечно, помню! — засмеялась Диана и, слегка покраснев, добавила: — Я, кормилица, пришла не ради праздных разговоров…

— Вы хотите поговорить со мной о нем?

— Конечно!.. Как жаль, что я его не застала! Я бы и его утешила, и сама бы утешилась. Как он? Такой же мрачный, такой же угрюмый? Почему он ни разу не навестил меня в Лувре? Что говорит он? Что делает? Говори, говори же, кормилица!

— Вы же сами знаете, что он тоскует… Вы только представьте себе…

— Погоди, Алоиза, — перебила ее Диана, — ровно через час я должна уйти. Я не хочу, чтоб в Лувре заметили мое отсутствие. Так вот, через час выпроводи меня отсюда.

— Это не так легко, сударыня… да и время пробежит незаметно. Нужно, чтоб кто-то нам об этом напомнил.

— Верно! И это сделает Андре!

Паж, находившийся в соседней комнате, обещал ровно через час постучать им в дверь.

— А теперь, — сказала Диана, усевшись рядом с кормилицей, — никто и ничто не помешает нам поговорить по душам…

В этой затянувшейся беседе опечаленная кормилица поведала Диане все, что знала, или, вернее, все, что видела. Диана и радовалась, потому что ей рассказывали о ее Габриэле, и печалилась, потому что слышала столь грустные вести.

В самом деле, откровения Алоизы не только не успокоили г-жу де Кастро, а, наоборот, еще сильнее ее растревожили. И с каждым мгновением, с каждым сказанным Алоизой словом она все больше и больше убеждалась, что если она хочет спасти своих близких, то время пришло.

Так в горестных признаниях промелькнул час, и, когда Андре постучал в дверь, Диана и Алоиза несказанно удивились:

— Как! Уже?

Потом Диана нерешительно проговорила:

— Как хотите, я еще побуду у вас хоть четверть часа!

— Будьте осторожны, сударыня!

— Да, кормилица, ты права, мне нужно идти. Одно только слово… Скажи, неужели он ни разу не говорил обо мне?

— Ни разу, сударыня…

— Что ж… Он правильно поступил… — вздохнула Диана.

— Ему бы лучше вообще не думать о вас…

— А по-твоему, он все-таки думает обо мне?

— Наверняка.

— Однако он избегает меня, избегает Лувра!..

Кормилица только покачала головой:

— Если он и избегает, так вовсе не из-за тех, кто ему дорог.

Диана поняла: "Из-за тех, кто ему ненавистен", — и вслух сказала:

— Нет, все-таки я должна его видеть! Непременно!

— Хотите, я скажу ему, что вы просили его прийти к вам в Лувр?

— Нет, нет, только не в Лувр! — отчаянно замотала головой Диана. — В Лувр пусть не приходит. Я подожду… Я сама к нему приду!..

— Но если его опять не будет? В какой день вас ждать? Скажите хоть приблизительно!

— Я этого не знаю… Я ведь не вольна в своих поступках. Но если я смогу, то пошлю Андре, он предупредит.

В эту минуту паж вторично постучал.

— Иду, иду! — крикнула ему Диана и обратилась к кормилице: — Пора расставаться. Обними меня покрепче, как в те далекие, счастливые времена.

И когда взволнованная Алоиза молча прижала ее к своей груди, она шепнула:

— Заботься о нем!.. Береги его!

С этими словами Диана покинула особняк и через полчаса была уже в Лувре. Последствия опасной вылазки ничуть ее не беспокоили, ее терзало другое: каковы же тайные намерения Габриэля?..

Габриэль вернулся домой поздно. День выдался жаркий, и он изрядно устал. Но коща Алоиза произнесла имя Дианы и рассказала о ее посещении, всю его усталость как рукой сняло.

— Чего она хотела? — забросал он вопросами кормилицу, даже не давая ей возможности ответить. — О чем говорила? Что делала? Ах, почему меня не было!.. Ну говори же, Алоиза! Она хочет меня видеть? Она не знает, когда сможет прийти сюда снова? Я не могу оставаться в неизвестности, Алоиза! Я немедленно иду в Лувр.

— В Лувр? О Господи! — ужаснулась Алоиза.

— Конечно, — спокойно ответил Габриэль, уже овладев собою. — Почему бы и нет? Путь в Лувр мне не заказан, я полагаю, что спаситель госпожи де Кастро имеет полное право выразить ей свое уважение.

— Разумеется, — пробормотала Алоиза. — Но госпожа де Кастро очень просила, чтобы вы не навещали ее именно в Лувре.

— Не грозит ли мне там опасность? — надменно спросил Габриэль. — Если так, тем лучше.

И он приказал принести ему другое платье. Бедная Алоиза тщетно пыталась отговорить его:

— Вы же сами избегали Лувра, госпожа де Кастро так и сказала. Вы ни разу не пожелали ее видеть после вашего возвращения.

— Я не хотел ее видеть, пока она сама меня не позовет, — возразил Габриэль. — Я избегал Лувра, потому что мне нечего было там делать. Но сегодня все переменилось. Я направляюсь в Лувр!

Так предостережение Дианы привело к противоположному результату.

Назад: XXVI ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Дальше: VIII ЗЛОПОЛУЧНОЕ ПИСЬМО