XV

О ТОМ, КАК ГЕНРИХ, ПОЛУЧИВ ИЗВЕСТИЯ С ЮГА, ПОЛУЧИЛ ВСЛЕД ЗА ТЕМ ИЗВЕСТИЯ С СЕВЕРА

Король пришел в такое неистовство, что с трудом прочитал письмо.

Пока он разбирал латынь Беарнца, ведь дрожа от нетерпения, так, что даже поскрипывал паркет, Шико стоял перед большим венецианским зеркалом, висевшим над чеканным серебряным туалетным столом, и любовался своей выправкой и безграничным изяществом своей фигуры в походном снаряжении.

Безграничным — здесь вполне уместное слово, ибо никогда еще Шико не казался таким высоким. Его изрядно облысевшая голова была увенчана островерхим шлемом, напоминавшим причудливые немецкие шишаки, что изготовлялись в Трире и в Майнце. В данную минуту он был занят тем, что надевал поверх потертого лоснящегося жилета короткую походную кирасу, которую перед завтраком положил на буфет. Вдобавок он звонко бряцал шпорами, более пригодными не для того, чтобы пришпоривать коня, а чтобы вспарывать ему брюхо.

— Измена! — воскликнул Генрих, прочтя письмо. — У Беарнца был выработан план, а я и не подозревал об этом.

— Сынок, — возразил Шико, — ты ведь знаешь пословицу: “В тихом омуте черти водятся”.

— Иди ко всем чертям со своими пословицами!

Шико тотчас пошел к двери, словно намереваясь исполнить приказание.

— Нет, останься.

Шико остановился.

— Кагор взят! — продолжал Генрих.

— Да, и довольно лихо, — ответил Шико.

— Так, значит, у него есть полководцы, инженеры!

— Ничего у него нет, — возразил Шико. — Беарнец для этого слишком беден, он все делает сам.

— И… даже сражается? — спросил Генрих с оттенком презрения.

— Видишь ли, я не решусь утверждать, что он в порыве воодушевления сразу бросается в бой — нет! Он — как те люди, которые, прежде чем искупаться, пробуют воду. Сперва у него холодеют пальцы, затем он готовит к погружению грудь, ударяя в нее кулаками и произнося покаянные молитвы; затем — лоб, углубившись в философические размышления. На это уходит десять минут после первого пушечного выстрела, а потом он очертя голову кидается в гущу сражения и плавает в расплавленном свинце и в огне, словно саламандра.

— Черт побери! — произнес Генрих. — Черт побери!

— Могу тебя уверить, Генрих, что дело там было жаркое.

Король вскочил и принялся расхаживать по залу.

— Какой позор для меня! — вскричал он, заканчивая вслух мысль, начатую про себя. — Надо мной будут смеяться, сочинять песенки. Эти прохвосты гасконцы — нахальные пересмешники. Я так и вижу, как они скалят зубы, наигрывая на волынке свои визгливые мотивы. Черти полосатые! Какое счастье, что мне пришла мысль послать Франсуа подмогу, о которой он так просил. Антверпен возместит Кагор. Север искупит ошибку, совершенную на юге.

— Аминь! — возгласил Шико. Доедая десерт, он деликатно орудовал пальцами в вазочках и компотницах на королевском столе.

В эту минуту дверь отворилась, и слуга доложил:

— Господин граф дю Бушаж.

— Что я тебе говорил, Шико? — воскликнул Генрих. — Вот и добрая весть пришла… Войдите, граф, войдите!

Слуга отдернул портьеру, и в дверях, словно в раме, появился молодой человек, имя которого было только что произнесено. Казалось, глазам присутствующих предстал портрет в рост кисти Гольбейна или Тициана.

Неспешно приближаясь к королю, он на середине зала преклонил колено.

— Ты все так же бледен, — сказал ему король, — все так же мрачен. Прошу тебя, хоть сейчас прими праздничный вид и не сообщай мне приятные вести с таким скорбным лицом. Говори скорее, дю Бушаж, я жажду услышать твой рассказ. Ты прибыл из Фландрии, сынок?

— Да, ваше величество.

— И, как вижу, не мешкая.

— Со всей скоростью, с какой человек может передвигаться по земле.

— Добро пожаловать. Как же обстоят дела с Антверпеном?

— Антверпеном владеет принц Оранский.

— Принц Оранский? Что это значит?

— Вильгельм, если это вам больше по душе.

— Как же так? Разве мой брат не двинулся на Антверпен?

— Да, ваше величество, но сейчас он направляется не в Антверпен, а в Шато-Тьерри.

— Он покинул свое войско?

— Войска уже нет, ваше величество.

— О! — простонал король, ноги у него подкосились, и он упал в кресло. — А Жуаез?

— Мой брат совершил чудеса храбрости во время битвы. Затем прикрывал отступление и, наконец, собрав немногих уцелевших от разгрома, составил из них охрану для герцога Анжуйского.

— Разгром! — прошептал король. Затем в глазах его блеснул странный огонь, и он спросил: — Значит, Фландрия потеряна для моего брата?

— Совершенно верно, ваше величество.

— Безвозвратно?

— Боюсь, что да.

Чело короля стало проясняться, словно озаренное какой-то мыслью.

— Бедняга Франсуа, — сказал он, улыбаясь. — Не везет ему по части корон! У него ничего не вышло с наваррской короной, он потянулся за английской, едва не овладел фландрской. Бьюсь об заклад, дю Бушаж, что ему никогда не быть королем. Бедный брат, а ведь он так этого хочет!

— Так всегда получается, когда чего-нибудь очень хочешь, — назидательным тоном произнес Шико.

— Сколько французов попало в плен? — спросил король.

— Около двух тысяч.

— Сколько погибших?

— По меньшей мере столько же. Среди них — господин Сент-Эньян.

— Как! Бедняга Сент-Эньян мертв?

— Он утонул.

— Утонул?! Как это случилось? Вы бросились в Шельду?

— Ничего подобного. Шельда бросилась на нас. — И граф подробнейшим образом рассказал королю о битве и о наводнении.

Генрих выслушал все от начала до конца. Его молчание, вся его поза и выражение лица не лишены были величия. Затем, когда рассказ был окончен, он встал, прошел в смежную с залом молельню, преклонил колени перед распятием, прочел молитву, и, когда минуту спустя вернулся, вид у него был совершенно спокойный.

— Ну вот, — сказал он. — Надеюсь, я принял эти вести, как подобает королю. Король, поддержанный Господом, воистину больше, чем человек. Возьмите с меня пример, граф, и, раз брат ваш спасся, как и мой, благодарение Богу, развеселимся немного.

— Приказывайте, ваше величество.

— Какой награды ты хочешь за свои заслуги, дю Бушаж, говори.

— Ваше величество, — ответил молодой человек, качая головой, — у меня нет никаких заслуг.

— Я с этим не согласен. Но, во всяком случае, у твоего брата они имеются.

— Его заслуги огромны!

— Ты говоришь — он спас войско или, вернее, остатки войска?

— Среди оставшихся в живых нет ни одного человека, который бы не сказал вам, что жизнью он обязан моему брату.

— Так вот, дю Бушаж, я твердо решил простереть мои благодеяния на вас обоих, и, действуя так, я только подражаю Господу Богу, который столь очевидным образом покровительствует вам, ибо создал вас во всем подобными друг другу — богатыми, храбрыми и красивыми. Вдобавок я следую примеру великих политических деятелей прошлого, поступавших всегда на редкость умно, а они обычно награждали тех, кто приносил им дурные вести.

— Полно, — вставил Шико, — я знаю случаи, когда гонцов за дурные вести вешали.

— Возможно, — величественно произнес Генрих, — но римский сенат объявил благодарность Варрону.

— Ты ссылаешься на республиканцев. Эх, Валуа, Валуа, несчастье делает тебя смиренным.

— Так вот, дю Бушаж, чего ты желаешь? Чего хотел бы?

— Если вы, ваше величество, так ласково говорите со мной, осмелюсь воспользоваться вашей добротой. Я устал жить и, однако, не могу положить конец своей жизни, ибо Господь возбраняет нам это. Все хитрости, на которые человек чести идет в подобных случаях, являются смертным грехом: подставить себя под смертельный удар во время битвы, перестать принимать пищу, забыть, что умеешь плавать, переплывая реку — все подобные уловки равноценны самоубийству, и Бог это ясно видит, ибо — вы это знаете — Богу известны самые тайные наши помыслы. Вот почему я отказываюсь умереть ранее срока, назначенного мне Господом, но мир утомляет меня, и я уйду от мира.

— Друг мой! — промолвил король.

Шико поднял голову и с любопытством взглянул на молодого человека: красивого, смелого, богатого и в то же время исполненного глубокого отчаяния.

— Ваше величество, — продолжал граф с непреклонной решимостью, — все, что происходит со мной в последнее время, укрепляет меня в этом желании. Я хочу броситься в объятия Бога, который, будучи властителем всех счастливых в этом мире, является также величайшим утешителем всех скорбящих. Соизвольте же, ваше величество, облегчить мне способ как можно скорее принять монашество, ибо, как говорит пророк, сердце мое скорбит смертельно.

Неугомонный насмешник Шико оставил на миг свою беспрерывную жестикуляцию и мимику, внимая изливавшейся величавой и благородной скорби, изливавшейся с таким достоинством, искренностью и кротостью, какие только мог даровать Бог человеку молодому и красивому.

Блеск в глазах Шико угас, едва он встретился глазами с братом герцога де Жуаеза; все тело его ослабло и поникло, как бы переняв ту безнадежность, которая не просто ослабила, а раздавила юного дю Бушажа.

Король тоже почувствовал, что сердце его дрогнуло, когда он услышал эту горестную мольбу.

— Друг мой, я понимаю: ты хочешь стать монахом, но еще чувствуешь себя мужчиной и страшишься испытаний.

— Меня страшат не сами суровые лишения, сир, а то, что они дают время проявиться нерешительности. Нет, нет, я вовсе не стремлюсь к тому, чтобы испытания, которые мне предстоит вынести, стали бы мягче, я надеюсь выдержать любые телесные и духовные муки. Но я не хочу, чтобы они стали предлогом для возврата к прошлому. Я хочу, чтобы преграда, которая навсегда отделит меня от мира и которая по церковным правилам должна вырастать медленно, как изгородь из терновника, встала бы передо мной мгновенно, словно вырвавшись из-под земли.

— Бедный мальчик, — сказал король, который, слушая дю Бушажа, повторял про себя каждое его слово, — бедный мальчик, мне кажется, из него выйдет замечательный проповедник, не правда ли, Шико?

Шико ничего не ответил. Дю Бушаж продолжал:

— Вы понимаете, ваше величество, что борьба начнется прежде всего в моей семье, что самое жестокое сопротивление я встречу среди близких людей. Мой брат кардинал, столь добрый, но в то же время столь приверженный всему мирскому, будет выдвигать тысячи причин, чтобы заставить меня изменить решение, и если не сможет меня разубедить, в чем я уверен, то станет ссылаться на практические трудности и на Рим, определяющий сроки между различными ступенями послушничества. Вот тут ваше величество всемогущи, вот тут я почувствую всю мощь руки, которую вашему величеству благоугодно простереть над моей головой. Вы спросили, чего я хотел бы, вы обещали исполнить любое мое желание. А желание мое — вы это видите — служить Богу: испросите в Риме разрешения освободить меня от послушничества.

Король очнулся от раздумья, встал и, улыбаясь, протянул дю Бушажу руку.

— Я исполню твою просьбу, сын мой, — сказал он. — Ты хочешь принадлежать Богу, ты прав — он лучший повелитель, чем я.

— Нечего сказать, прекрасный комплимент Всевышнему! — процедил сквозь зубы Шико.

— Хорошо, — продолжал король, — ты примешь монашество так, как того желаешь, дорогой граф, обещаю тебе это.

— Вы осчастливили меня, ваше величество! — воскликнул дю Бушаж с той же радостью, как если бы его произвели в пэры, герцоги или маршалы Франции.

— Честное слово короля и дворянина! — молвил Генрих.

С восторженной улыбкой дю Бушаж отвесил королю почтительнейший поклон и удалился.

— Вот счастливый юноша, испытывающий подлинное блаженство! — воскликнул Генрих.

— Ну вот! — вскричал Шико. — Тебе-то не приходится ему завидовать: он не более жалок, чем ты, Генрике.

— Да пойми же, Шико, пойми, он уйдет в монастырь, он отдастся Небу.

— А кто, черт побери, мешает тебе сделать то же самое? Он просит льгот у своего брата кардинала. Но я, например, знаю другого кардинала, который предоставит тебе все необходимые льготы. Он в еще лучших отношениях с Римом, чем ты. Ты его не знаешь? Это кардинал де Гиз.

— Шико!

— А если тебя тревожит самый обряд пострижения — выбрить тонзуру дело действительно весьма деликатное, — то самые прелестные ручки в мире, самые лучшие ножницы с улицы Кутельри — притом золотые! — снабдят тебя этим символическим украшением, которое присоединит к двум твоим венцам еще и третий и оправдает девиз: Manet ultima coelo.

— Прелестные ручки?

— А неужто тебе придет на ум хулить ручки герцогини де Монпансье, после того как ты неодобрительно отозвался о ее плечах? Как ты строг, мой король! Как сурово относишься к прекрасным дамам, твоим подданным!

Король нахмурился и провел по лбу рукой — не менее белой, чем та, о которой шла речь, но заметно дрожавшей.

— Ну-ну, — сказал Шико, — оставим это, я вижу, разговор тебе неприятен, и обратимся к предметам, касающимся меня лично.

Король сделал жест, выражавший не то равнодушие, не то согласие.

Раскачиваясь в кресле, Шико предусмотрительно оглянулся вокруг.

— Скажи мне, сынок, — начал он вполголоса, — господа де Жуаезы отправились во Фландрию просто так?

— Прежде всего, что значит “просто так’"?

— А то, что эти два брата, столь приверженные один удовольствиям, другой — печали, вряд ли могли покинуть Париж, не наделав шума, один — развлекаясь, другой — стремясь самому себе заморочить голову.

— Ну и что же?

— А то, что ты, близкий их друг, должен знать, как они уцелели?

— Разумеется, знаю.

— В таком случае, Генрике, не слыхал ли ты… — Шико остановился.

— Чего?

— Что они, к примеру сказать, поколотили какую-нибудь важную персону?

— Ничего подобного не слыхал.

— Что они вломились в дом, стреляя из пистолетов, и похитили какую-нибудь женщину?

— Мне об этом ничего не известно.

— Что они… случайно что-нибудь подожгли?

— Что именно?

— Откуда мне знать? Что поджигают для развлечения знатные вельможи? Например, жилье какого-нибудь бедняги.

— Да ты рехнулся, Шико. Поджечь дом в моем Париже? Кто осмелился бы позволить себе что-либо подобное?

— Ну, знаешь, не очень-то здесь стесняются!

— Шико!

— Словом, они не сделали ничего такого, о чем до тебя дошел бы слушок или от чего до тебя долетел бы дымок?

— Решительно нет.

— Тем лучше… — молвил Шико и вздохнул с облегчением, которого явно не испытывал в течение всего допроса, учиненного им Генриху.

— А знаешь ли что, Шико? — спросил Генрих.

— Нет, не знаю.

— Ты становишься злым.

— Я?

— Да, ты.

— Пребывание в могиле смягчило мой нрав, но в твоем обществе меня тошнит. Omnia leto putrescunt.

— Выходит, я заплесневел? — сказал король.

— Немного, сынок, немного.

— Вы становитесь несносным, Шико, и я начинаю приписывать вам интриганство и честолюбивые замыслы, что прежде считал несвойственным вашему характеру.

— Честолюбивые замыслы! У меня-то? Генрике, сын мой, ты был только глуповат, а теперь становишься безумным. Это шаг вперед.

— А я вам говорю, господин Шико, что вы стремитесь отдалить от меня моих лучших слуг, приписывая им намерения, которых у них нет, преступления, о которых они не помышляли. Словом, вы хотите всецело завладеть мною.

— Завладеть тобою? Я-то? — воскликнул Шико. — Чего ради? Избави Бог, с тобой слишком много хлопот, bone Deus. Не говоря уж о том, что тебя чертовски трудно кормить. Нет, нет, ни за какие блага!

— Гм, гм! — пробурчал король.

— Ну-ка, объясни мне, откуда у тебя взялась эта нелепая мысль?

— Сначала вы весьма холодно отнеслись к моим похвалам по адресу вашего старого друга, дона Модеста, которому многим обязаны.

— Я многим обязан дону Модесту? Ну-ну. Что еще?

— Затем вы пытались очернить братьев де Жуаезов, наипреданнейших моих друзей.

— Насчет последнего не спорю.

— Наконец, выпустили когти против Гизов.

— Ах, вот как? Ты даже их полюбил? Видно, сегодня выдался денек, когда ты ко всем благоволишь!

— Нет, я их не люблю. Но они в настоящее время тише воды, ниже травы, они не доставляют мне никаких неприятностей, я ни на миг не теряю их из вида, все, что я в них замечаю, — это неизменная холодность мрамора, а я не имею привычки бояться статуй, какой бы у них ни был грозный вид, — я предпочитаю те изваяния, лица и позы которых мне знакомы. Видишь ли, Шико, когда привыкаешь к призраку, он в конце концов надоедает. Все эти Гизы с их мрачными взглядами и длинными шпагами принадлежат к тем людям моего королевства, которые причинили мне меньше всего зла. Хочешь, я скажу тебе, на что они похожи?

— Скажи, Генрике, ты доставишь мне удовольствие. Ты ведь сам знаешь, что твои сравнения необычайно метки.

— Так вот, Гизы напоминают тех щук, которых пускают в пруд, чтобы они там гонялись за крупной рыбой и тем самым не давали ей чрезмерно жиреть, но представь себе, что крупная рыба их не боится.

— А почему?

— Зубы у них недостаточно остры, чтобы прокусить крупной рыбе чешую.

— Ах, Генрике, дитя мое, как ты остроумен!

— А твой Беарнец мяучит, как кошка, а кусает, как тигр…

— В жизни бы не поверил! — воскликнул Шико. — Валуа расхваливает Гизов! Продолжай, продолжай, сынок, ты на верном пути. Разводись немедленно и женись на госпоже де Монпансье. Уж во всяком случае, если у нее не будет ребенка от тебя, то ты получишь ребенка от нее. Ведь она в свое время была, кажется, влюблена в тебя?

Генрих приосанился.

— Как же, — ответил он, — но я был занят в другом месте — вот причина всех ее угроз, Шико, ты попал в самую точку. У нее ко мне чисто женская вражда, что временами меня раздражает. Но, к счастью, я мужчина и могу надо всем этим просто посмеяться.

Генрих, договаривая эти слова, поправлял свой воротник, откинутый на итальянский манер, когда камер-лакей Намбю выкрикнул с порога:

— Гонец от господина герцога де Гиза к его величеству!

— Простой курьер или дворянин? — спросил король.

— Капитан, ваше величество.

— Пусть войдет, он будет желанным гостем.

Тотчас в комнату вошел капитан кавалерийского полка в походной форме и поклонился королю.

XVI

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Услышав, о ком доложили, Шико сел, по своему обыкновению бесцеремонно повернулся спиной к двери и, полусомкнув веки, погрузился в столь свойственное ему созерцание. Однако при первых же словах посланца Гизов он вздрогнул и сразу открыл глаза.

К счастью или к несчастью, король, занятый вновь прибывшим, не обратил внимания на это движение Шико, хотя у того оно всегда таило в себе угрозу.

Посланец находился в десяти шагах от кресла, в которое забился Шико, и, так как лицо Шико едва выдавалось над резной спинкой кресла, он хорошо видел посланца, а посланец мог видеть лишь один глаз Шико.

— Вы прибыли из Лотарингии? — спросил король у посланца, отличавшегося довольно благородной осанкой и весьма воинственной внешностью.

— Никак нет, ваше величество, из Суассона, где господин герцог, безвыездно находящийся там уже в течение месяца, передал мне это письмо, каковое я имею честь положить к стопам вашего величества.

Глаза Шико загорелись. Они ловили малейшее движение посланца, и в то же время уши не упускали ни единого его слова.

Посланец расстегнул серебряные застежки своей куртки буйволовой кожи и вынул из подбитого шелком кармана у самого сердца не одно письмо, а два, ибо за первым потянулось второе, приклеившееся к нему сургучной печатью, так что, хотя капитан намеревался вынуть только одно, другое тем не менее вывалилось на ковер.

Шико неотрывно, как кошка за птичкой, следил за этим письмом, пока оно падало.

Он заметил также, что это непредвиденное обстоятельство заставило посланца покраснеть, он смущенно поднял с пола письмо, в столь же явном смущении передав другое королю.

Что касается Генриха, то он, образец доверчивости, ни на что не обратил внимания, ничего не увидел. Он просто вскрыл тот конверт, который ему соблаговолили передать, и стал читать.

Посланец, со своей стороны, увидев, что король весь поглощен чтением, сам углубился в созерцание короля, — казалось, на лице его он старался прочесть все те мысли, которые письмо будило у Генриха.

— Ах, мэтр Борроме, мэтр Борроме! — прошептал Шико, следя, в свою очередь, за каждым движением верного слуги герцога де Гиза. — Ты, оказывается, капитан, и королю ты передаешь только одно письмо, а их у тебя в кармане два. Погоди, миленький, погоди,

— Отлично, отлично! — заметил король, с явным удовлетворением перечитывая каждую строчку герцогского письма. — Ступайте, капитан, ступайте и передайте господину де Гизу, что я благодарю его за сделанное мне предложение.

— Вашему величеству не благоугодно будет передать мне письменный ответ? — спросил посланец.

— Нет, я увижу герцога через месяц или полтора и, значит, смогу поблагодарить его лично. Можете идти.

Капитан поклонился и вышел.

— Ты видишь, Шико, — обратился король к своему приятелю, полагая, что он по-прежнему сидит, забившись поглубже в кресло, — ты сам видишь, господин де Г из не затевает никаких козней. Этот славный герцог узнал, как обстоят дела в Наварре, он боится, как бы гугеноты не осмелели и не подняли голову, ибо узнал, что немцы уже намереваются послать помощь королю Наваррскому. И что же он делает? Ну-ка, угадай!

Шико не отвечал. Генрих решил, что он дожидается объяснений.

— Так знай же, что он предлагает мне войско, собранное им в Лотарингии, чтобы обезопасить себя со стороны Фландрии, и предупреждает меня, что через полтора месяца войско это будет в полном моем распоряжении вместе со своим командиром. Что ты на это скажешь, Шико?

Гасконец по-прежнему не произносил ни слова.

— Ну, право же, дорогой мой Шико, — продолжал король, — есть у тебя в характере нелепые черты, например то, что ты упрям, словно испанский мул, и что если кто-нибудь, на свое горе, докажет тебе твою ошибку — а это случается нередко, — ты начинаешь дуться. Да, ты дуешься, как тебе, болвану, свойственно.

Но Шико даже не дохнул, чтобы опровергнуть это мнение, которое Генрих столь откровенно выразил о своем друге.

Одно раздражало Генриха еще больше, чем какие бы то ни было возражения, — это молчание.

“Кажется, — молвил он про себя, — негодяй имел наглость заснуть.

— Шико! — продолжал он, приближаясь к креслу, — с тобой говорит твой король, что же ты молчишь?

Но Шико и не мог ничего ответить по той причине, что его уже не было на месте, и Генрих нашел кресло пустым.

Глаза его обозрели всю комнату, но гасконца не было не только в кресле — его не оказалось нигде.

Вместе с ним исчез и его шлем.

Короля пробрало нечто вроде суеверной дрожи: порой ему приходило на ум, что Шико — существо сверхъестественное, какое-то воплощение демонических сил — правда, не зловредных, но все же демонических.

Он позвал Намбю.

У Намбю не было с Генрихом ничего общего. Напротив, это был человек вполне здравомыслящий, как вообще все, кому поручается охранять королевские передние. Он верил во внезапные явления и исчезновения, ибо много их перевидел, но только в явления и исчезновения живых существ, а отнюдь не призраков.

Намбю твердо заверил его величество, что сам видел, как Шико вышел минут за пять до того, как удалился посланец его высочества герцога де Гиза. Только он выходил бесшумно и осторожно, как человек, не желающий, чтобы уход его был замечен.

“Дело ясное, — думал Генрих, зайдя в свою молельню, — Шико рассердился из-за того, что оказался не прав. Боже мой, как мелочны люди — даже самые умные из них!”

Мэтр Намбю был прав: Шико в своем шлеме и с длинной шпагой прошел через приемные, не наделав шума. Но как он ни был осторожен, шпоры его не могли не зазвенеть, когда он спускался из королевских апартаментов к выходу из Лувра: на этот звон люди оборачивались и отвешивали Шико поклоны, ибо всем было известно, какое положение он занимает при короле, и многие кланялись ему ниже, чем стали бы кланяться герцогу Анжуйскому.

Зайдя в сторожку у ворот Лувра, Шико остановился в уголке, словно для того, чтобы поправить шпоры.

Капитан, присланный герцогом де Гизом, как мы уже говорили, вышел минут через пять после Шико, на которого он не обратил никакого внимания. Он спустился по ступенькам и прошел через дворы, весьма гордый и довольный: гордый, ибо в конце концов он имел вид бравого вояки и ему приятно было покрасоваться перед швейцарцами и французскими гвардейцами его христианнейшего величества; довольный, ибо, судя по оказанному ему приему, король не имел никаких подозрений относительно герцога де Гиза. В то самое мгновение, когда он выходил из сторожки и вступал на подъемный мост, его вернул к действительности звон чьих-то шпор, показавшийся ему эхом его собственных.

Он обернулся, думая, что, может быть, король послал кого-нибудь за ним вдогонку; велико же было его изумление, когда под загнутыми краями шлема он узнал благодушное и приветливое лицо своего недоброй памяти знакомца буржуа Робера Брике.

Вспомним, что первое душевное движение обоих этих людей друг к другу отнюдь не было проявлением симпатии.

Борроме открыл рот на полфута в квадрате, как говорит Рабле, и, полагая, что человек, идущий за ним следом, имеет к нему дело, остановился, так что Шико пришлось сделать не более двух шагов, чтобы подойти к нему вплотную.

Впрочем, нам уже известно, какие широкие шаги делал Шико.

— Черт побери! — произнес Борроме.

— Черти полосатые! — вскричал Шико.

— Это вы, мой добрый буржуа!

— Это вы, преподобный отец!

— В таком шлеме!

— В такой кожаной куртке!

— Я в восторге, что вас вижу!

— Я счастлив, что мы встретились!

И оба бравых вояки в течение нескольких секунд переглядывались, как два петуха, которые готовы сцепиться, но все еще не могут решиться и, чтобы напугать друг друга, вытягиваются во весь рост.

Борроме первый сменил гнев на ласку.

Лицо его расплылось в улыбке, и, изображая любезность и чистосердечие честного рубаки, он произнес:

— Ей-Богу, и хитрая же вы бестия, мэтр Робер Брике!

— Я, преподобный отец? — удивился Шико. — Но почему вы так решили, позвольте спросить?

— А вспомните нашу встречу в монастыре святого Иакова, где вы убеждали меня в том, что являетесь простым буржуа. И то сказать — вы уж, наверное, в десять раз изворотливее и храбрее, чем какой-нибудь судейский или капитан, вместе взятые.

Шико почувствовал, что похвала эта слетает только с уст Борроме и не исходит из глубины его сердца.

— Вот как, — ответил он благодушно, — что же в таком случае сказать о вас, сеньор Борроме?

— Обо мне?

— Да, о вас. Ведь вы заставили меня принять вас за монаха. Уж вы-то и вправду в десять раз хитрее самого папы. И это, приятель, говорится вам в похвалу, ибо, сознайтесь, что в наши дни папа ловко умеет расстраивать вражьи козни.

— Вы действительно говорите то, что думаете? — спросил Борроме.

— Черти полосатые! Да разве я когда-нибудь вру?

— Ну, так по рукам!

И он протянул Шико руку.

— Ах, вы не очень-то по-дружески обошлись со мной в монастыре, брат капитан, — сказал Шико.

— Я ведь принял вас за буржуа, а вы сами знаете — мы, военные, всяких там буржуа ни во что не ставим.

— Это правда, — рассмеялся Шико, — равно как и монахов. Тем не менее я попал к вам в западню.

— В западню?

— Конечно. Это ваше переодевание было западней. Бравый капитан, как вы, не станет менять кирасу на рясу без причины.

— От собрата военного, — сказал Борроме, — у меня тайн нет. Признаюсь, в монастыре святого Иакова у меня есть кое-какие личные интересы. Но у вас-то?

— У меня тоже. Но — тсс!

— Давайте побеседуем обо всех этих делах, хотите?

— Просто горю желанием, честное слово!

— Вы любите хорошее вино?

— Да, но только хорошее.

— Ну, так вот, я знаю тут в Париже один кабачок, которому, на мой взгляд, равных нет.

— Я тоже знаю один такой, — сказал Шико. — Ваш как называется?

— “Рог изобилия”.

— А!.. — слегка вздрогнув, сказал Шико.

— Что такое?

— Ничего.

— Вы имеете что-нибудь против этого кабачка?

— Нет, нет, напротив.

— Вы его знаете?

— Понятия о нем не имею, и меня это крайне удивляет.

— Ну что ж, пошли бы вы туда сейчас, приятель?

— Конечно, сию же минуту.

— Так пойдемте.

— А где это?

— Недалеко от Бурдельских ворот. Хозяин — старый знаток вина, он хорошо понимает разницу между нёбом такого человека, как вы, и глоткой праздного прохожего, которому захотелось выпить.

— Так что, мы сможем там свободно побеседовать?

— Хоть в погребе, если пожелаем.

— И нам никто не помешает?

— Запрем все двери.

— Ну вот, — сказал Шико, — я вижу, что вы умеете устраиваться и в кабачках вас так же ценят, как в монастырях.

— Вы думаете, что я в сговоре с хозяином?

— Похоже на то.

— Нет, нет, на этот раз вы ошиблись. Мэтр Бономе продает мне вино, когда мне нужно, а я ему плачу, когда могу, вот и все.

— Бонеме? — переспросил Шико. — Честное слово, имя у него многообещающее.

— И оно держит свое обещание. Пойдемте, приятель, пойдемте.

“Ого! — подумал Шико, следуя за лжемонахом. — Тут-то тебе и надо выбрать самую лучшую свою ужимку, друг Шико. Ибо если Бономе тебя сразу узнает, тебе крышка и ты просто болван”.

XVII

“РОГ ИЗОБИЛИЯ”

Дорога, по которой Борроме вел Шико, даже не подозревая, что Шико знает ее не хуже его, напоминала нашему гасконцу о счастливой поре его юности.

И правда, как часто, ни о чем не думая, легко ступая, лениво размахивая руками, под лучами зимнего солнца или же летом, спасаясь от зноя в густой тени деревьев, направлялся Шико к этому дому, именуемому “Рог изобилия”, куда сейчас вел его какой-то чужой человек!

В те дни благодаря нескольким золотым или даже серебряным монетам, звеневшим у него в кошельке, Шико ощущал себя более счастливым, чем любой король: он беспечно отдавался блаженному ничегонеделанию, отдавался сколько душе угодно — ведь у него дома не было ни хозяйки, ни голодных детей, ни подозрительных и ворчливых родителей.

Шико беззаботно усаживался в кабачке на деревянной скамье или табуретке и поджидал Горанфло или, вернее, находил его на месте, едва только с кухни доносился вкусный запах.

Тогда Горанфло оживлялся на глазах, а неизменно проницательный Шико смотрел, как опьянение постепенно овладевает его приятелем, наблюдая эту любопытную натуру сквозь легкие пары благоразумно сдерживаемого возбуждения. И доброе вино, тепло, свобода порождали в нем ощущение, что ему кружит голову сама юность — великолепная, победоносная и полная надежд.

Теперь, проходя мимо перекрестка Бюсси, Шико приподнялся на цыпочках, стараясь увидеть дом, который он поручил заботам Реми, но улица была извилиста, а задержавшись, он мог навлечь на себя подозрение Борроме; поэтому Шико с легким вздохом последовал за капитаном.

Скоро глазам его предстала широкая улица Сен-Жак, затем монастырь св. Бенедикта и почти напротив монастыря — гостиница “Рог изобилия”: немного постаревшая, почерневшая, облупившаяся, но по-прежнему осененная снаружи чинарами и каштанами, а внутри заставленная лоснящимися горшками и блестящими кастрюлями, которые, представляясь пьяницам и обжорам золотыми и серебряными, действительно привлекают в карман кабатчика настоящее золото и серебро по законам внутреннего притяжения, несомненно, установленным самой природой.

Обозрев с порога и подступы к кабачку, и его внутреннее устройство, Шико сгорбился, сбросив еще десять дюймов со своего роста, который он и без того постарался уменьшить, едва завидел капитана. К этому он прибавил гримасу настоящего сатира, ничего общего не имевшую с его добросердечной манерой держаться и честным взглядом, и таким образом, приготовился стать лицом к лицу со старым знакомцем — хозяином его любимого кабачка мэтром Бономе.

Впрочем, Борроме, указывая дорогу, вошел в кабачок первым. Увидев двух людей в касках, мэтр Бономе решил, что вполне достаточно будет, если он узнает только того, кто шел впереди.

Если фасад “Рог изобилия” облупился, то и лицо достойного кабатчика также испытало на себе тяжкое воздействие времени.

Помимо морщин, соответствующих на лицах людей тем бороздам, которые время прокладывает на челе статуй, мэтр Бономе напускал на себя вид человека значительного, благодаря чему всем, кроме военных, к нему было трудно подступиться и от чего лицо его приняло какое-то жесткое выражение.

Но Бономе по-прежнему почитал людей шпаги, это была его слабость, привычка, почерпнутая им в квартале, на который не распространялась бдительность городских властей и который находился под влиянием мирных бенедиктинцев.

И действительно, если в этом славном кабачке затевалась какая-нибудь ссора, то не успевали еще пойти за швейцарцами или стрелками ночной стражи, как в игру уже вступали шпаги, причем так, что немало камзолов оказывались проткнутыми. Подобные злоключения происходили с Бономе раз семь или восемь, обходясь ему по сто ливров. Он и почитал людей шпаги по принципу: страх рождает почтение.

Что до прочих посетителей “Рога изобилия” — школяров, писцов, монахов и торговцев, то с ними Бономе справлялся один. Он уже приобрел некоторую известность за свое умение нахлобучивать оловянное ведерко на голову буянам или нечестным посетителям. За эту решительность в обращении его сторону всегда брали несколько человек из числа самых крепких соседских лавочников.

В общем же, его вино, за которым каждый посетитель имел право сам спускаться в погреб, славилось своим качеством и крепостью, его снисходительность к некоторым посетителям, пользовавшимся у него кредитом, была общеизвестна, и благодаря всему этому его не совсем обычные повадки ни у кого не вызывали ропота.

Кое-кто из завсегдатаев приписывал эти повадки тем горестям, которые мэтр Бономе испытал в супружеской жизни.

Во всяком случае, именно такие объяснения Борроме счел нужным дать Шико насчет кабатчика, чьим гостеприимством оба они намеревались воспользоваться.

Мизантропия Бономе имела самые печальные последствия для внутреннего убранства и удобств гостиницы. Так как кабатчик, по собственному убеждению, был бесконечно выше своих клиентов, он не старался заботиться об уюте в кабаке. Поэтому, войдя в залу, Шико сразу ее узнал. Ничто не изменилось, разве что слой сажи на потолке: из серого он стал черным.

В те блаженные времена трактиры еще не дышали едким и вместе с тем приторным табачным запахом, которым пропитаны теперь панели и портьеры залов, запахом, который поглощает и издает все пористое и ноздреватое.

Вследствие этого, несмотря на почтенную грязь и довольно унылый вид “Рога изобилия”, винные ароматы, глубоко внедрившиеся в каждый атом этого заведения, не заглушались никакими чуждыми запахами. Так что, если позволено будет выразиться подобным образом, каждый настоящий питух прекрасно чувствовал себя в этом храме Бахуса, ибо вдыхал ладан и фимиам, наиболее приятные этому богу.

Шико вошел следом за Борроме, не замеченный или, вернее, совершенно не узнанный хозяином “Рога изобилия”.

Он хорошо знал самый темный уголок общего зала. Но когда он намеревался обосноваться там, словно не имея понятия о каком-либо другом месте, Борроме остановил его:

— Стойте, приятель! Вон за той перегородкой имеется уголок, где два человека, не желающих, чтобы их слышали, могут славно побеседовать после или даже во время выпивки.

— Ну что ж, пойдем туда, — согласился Шико.

Борроме сделал хозяину знак, словно спрашивая:

— Приятель, кабинет свободен?

Бономе, в свою очередь, ответил знаком:

— Свободен.

И Борроме повел Шико, для вида натыкавшегося на все углы, в укромное помещение, так хорошо известное тем из наших читателей, которые потратили время на прочтение “Графини де Монсоро”.

— Ну вот! — сказал Борроме. — Подождите меня здесь, я воспользуюсь привилегией, которую имеют все завсегдатаи этого места, — вы тоже ее получите, когда вас здесь лучше узнают.

— Какой такой привилегией?

— Самому спуститься в погреб и выбрать себе вино.

— Ах, вот оно что! — сказал Шико. — Приятная привилегия. Идите!

Борроме вышел.

Шико проследил за ним взглядом. Как только дверь закрылась, он подошел к стене и приподнял картину, на которой изображалось, как неаккуратные должники убивают Кредит: картина эта была вставлена в раму черного дерева и висела рядом с другой, где дюжина каких-то бедняков дергала черта за хвост.

Картина закрывала дырку, через которую можно было видеть все, что делалось в большом зале, не будучи увиденным оттуда. Шико хорошо знал эту дырку, ибо сам ее в свое время просверлил.

— Ага! — сказал он. — Ты ведешь меня в кабачок, где являешься завсегдатаем, заталкиваешь меня за перегородку, полагая, что там меня никто не увидит и я сам ничего не увижу, а в перегородке этой проделано отверстие, и благодаря ему ни одно твое движение от меня не укроется. Ну, милый мой капитан, не очень-то ты ловок.

И, произнося эти слова с ему одному свойственным великолепным презрением, Шико приложил глаз к отверстию, искусно просверленному в том месте, где дерево было мягче.

Через эту дырку он увидел Борроме: сперва многозначительно приложив палец к губам, тот заговорил с Бономе, который явно выражал согласие на все пожелания своего собеседника, величественно кивая головой.

По движению губ капитана Шико, весьма опытный в подобных делах, угадал, что произнесенная им фраза означала приблизительно следующее:

“Подайте нам вина за перегородку и, если услышите оттуда шум, не заходите”.

После чего Борроме взял ночник, который всегда горел на одном из ларей, поднял люк и, пользуясь драгоценнейшей привилегией завсегдатаев кабачка, спустился в погреб.

Тотчас же Шико особым образом постучал в перегородку.

Услышав этот необычный стук, пробудивший какое-то воспоминание, скрытое в самой глубине его сердца, Бономе вздрогнул, поглядел наверх и прислушался.

Шико постучал еще раз, нетерпеливо, как человек, удивленный тем, что ему не вняли сразу.

Бономе устремился за перегородку и увидел Шико, стоящего перед ним с угрожающим видом.

Бономе вскрикнул: как и все, он считал Шико умершим и решил, что перед ним призрак.

— Что это значит, хозяин, — сказал Шико, — с каких это пор вы заставляете таких людей, как я, звать вас дважды?

— О, дорогой господин Шико, — сказал Бономе, — вы ли это или же ваша тень?

— Я ли сам или моя тень, — ответил Шико, — но раз вы меня узнали, хозяин, надеюсь, вы беспрекословно исполните все, что я скажу?

— О, разумеется, любезный сеньор, приказывайте.

— Какой бы шум ни доносился из этого кабинета, мэтр Бономе, что бы тут ни происходило, я надеюсь, что вы появитесь только на мой зов.

— И это будет мне тем легче, дорогой господин Шико, что то же самое распоряжение услышал я только что от вашего спутника.

— Да, но звать-то будет не он, понимаете, господин Бономе? Звать буду я. А если позовет он, то для вас это должно быть так, как если бы он вовсе не звал, слышите?

— Договорились, господин Шико.

— Хорошо. А теперь удалите под каким-нибудь предлогом всех других посетителей, и чтобы через десять минут мы были у вас так же свободны, в таком же уединении, словно пришли к вам для поста и молитвы в день Великой пятницы.

— Через десять минут, господин Шико, во всем доме живой души не будет, кроме вашего покорного слуги.

— Ступайте, Бономе, ступайте, я уважаю вас, как и прежде, — величественно произнес Шико.

— О Боже мой, Боже мой! — сказал Бономе, уходя. — Что же такое произойдет в моем несчастном доме?

Когда он, пятясь задом, удалялся, то увидел Борроме, который поднимался из погреба, нагруженный бутылками.

— Ты слышал? — сказал ему Борроме. — Чтоб через десять минут в твоем заведении не было ни души.

Бономе покорно кивнул своей обычно столь надменно поднятой головой и отправился в кухню, чтобы обдумать, как ему разом выполнить оба распоряжения, отданные его грозными клиентами.

Борроме зашел за перегородку и нашел там Шико, сидевшего с вытянутыми ногами и с улыбкой на губах.

Не знаем, что именно предпринял мэтр Бономе, но когда истекла десятая минута, последний школяр переступил порог об руку с последним писцом, приговаривая:

— Ого, у мэтра Бономе пахнет грозой. Надо убираться, а то пойдет град.

XVIII

ЧТО ПРОИЗОШЛО У МЭТРА БОНОМЕ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ

Когда капитан зашел за перегородку с корзиной, в которой торчали двенадцать бутылок, Шико встретил его с таким добродушием, с такой широкой улыбкой, что Борроме и впрямь готов был принять его за дурака.

Борроме торопился откупорить бутылки, за которыми он спускался в погреб. Но это были пустяки по сравнению с тем, как торопился Шико.

Приготовления поэтому не заняли много времени. Оба сотрапезника, люди опытные в этом деле, заказали соленой закуски, с похвальной целью все время возбуждать у себя жажду. Закуску им подал Бономе, которому оба еще раз многозначительно подмигнули.

Бономе ответил каждому понимающим взглядом. Но если бы кто-нибудь мог сравнить два этих взгляда, то усмотрел бы существенную разницу между тем, что был брошен Борроме, и тем, что был устремлен на Шико.

Бономе вышел, и собутыльники начали пить. Для начала они опрокинули по нескольку стаканов, не обменявшись ни единым словом, словно занятие это было слишком важным, чтобы его чем-то прерывать.

Шико был особенно великолепен. Не сказав ничего, кроме “Ей-Богу, ну и бургундское!” и “Клянусь душой, что за окорок!”, он осушил две бутылки, то есть по одной на каждую фразу.

— Черт побери, — бормотал себе под нос Борроме, — и повезло же мне напасть на такого пьяницу!

После третьей бутылки Шико возвел очи к небу.

— Право же, — сказал он, — мы так увлеклись, что чего доброго напьемся допьяна.

— Что поделаешь, колбаса уж больно солена! — ответил Борроме.

— Ну, если вам ничего, — сказал Шико, — будем продолжать, приятель. У меня-то голова крепкая.

И они осушили еще по бутылке.

Вино действовало на собутыльников совершенно по-разному: мэтру Шико оно развязывало язык, г-на Борроме делало немым.

— А, — прошептал Шико, — ты, приятель, молчишь, не доверяешь себе.

“А, — подумал Борроме, — ты заболтался, значит, пьянеешь”.

— Сколько вам нужно бутылок, приятель? — спросил Борроме.

— Для чего?

— Чтобы развеселиться.

— Четырех достаточно.

— А чтобы разгуляться?

— Ну, скажем, шесть.

— А чтобы опьянеть?

— Удвоим число.

“Гасконец! — подумал Борроме. — Лопочет невесть что, а пьет только четвертую”.

— Ну, так можно не стесняться, — сказал он, вынимая из корзины пятую бутылку для себя и пятую для Шико.

Но Шико заметил, что из пяти бутылок, выстроившихся справа от Борроме, одни были пусты наполовину, другие на две трети, но ни одна не осушена до дна.

Это укрепило Шико в мысли, возникшей с самого начала, что у капитана на его счет дурные намерения.

Он приподнялся с места, чтобы принять из рук Борроме пятую бутылку, и покачнулся.

— Ну вот, — сказал он, — вы заметили?

— Что?

— Толчок от землетрясения.

— Что вы!

— Да, черти полосатые! Счастье, что гостиница “Рог изобилия” построена прочно, хоть и на шпеньке.

— Как так на шпеньке? — спросил Борроме.

— Ну, конечно, она же все время вертится.

— Правильно, — сказал Борроме, осушая свой стакан до последней капли. — Я тоже это ощущал, но не понимал причины.

— Потому что вы не знаете латыни, — сказал Шико, — и не читали трактат “De natura rerutn”. Если бы вы его прочли, то знали бы, что никаких явлений без причины не бывает.

— Послушайте, любезный собрат, — сказал Борроме, — вы ведь капитан, как и я, не правда ли?

— Капитан от кончиков пальцев на ногах до кончиков волос на голове, — ответил Шико.

— Тогда, дорогой мой капитан, раз не бывает явлений без причины, как вы утверждаете, откройте мне причину вашего переодевания.

— Какого такого переодевания?

— Вы же были переодеты, когда пришли к дону Модесту.

— Как же я был переодет?

— Горожанином.

— А ведь и вправду!

— Откройтесь же и тем самым начните обучать меня философии.

— Охотно. Только и вы, в свою очередь, скажете мне, почему вы были переодеты монахом, хорошо? Признание за признание.

— Идет! — сказал Борроме.

— Бейте! — сказал Шико, протягивая открытую ладонь капитану, который размашистым движением хлопнул по руке Шико.

— Теперь моя очередь, — сказал тот и, как и Борроме, шлепнул себя по ладони.

— Отлично, — сказал Борроме.

— Вы, значит, хотите знать, почему я был переодет горожанином? — спросил Шико, причем язык его все больше и больше заплетался.

— Да, меня это занимает.

— И вы мне тоже доверитесь?

— Честное слово капитана. К тому же мы ведь договорились.

— Правда, я и забыл. Ну, так нет ничего проще.

— Говорите же. Слушаю вас.

— Я шпионил для короля.

— Как — шпионили?

— Да.

— Вы, значит, по ремеслу — шпион?

— Нет, я любитель.

— Что же вы разведывали у дона Модеста?

— Все. Я шпионил прежде всего за самим доном Модестом. Потом за братом Борроме, потом за маленьким Жаком, потом вообще за всем монастырем.

— И что же вы выследили, достойный мой друг?

— Прежде всего я обнаружил, что дон Модест — толстый болван.

— Ну, тут особой ловкости не требуется.

— Простите, простите! Его высочество Генрих Третий не дурак, а считает дона Модеста светочем церкви и намерен назначить его епископом.

— Пусть себе. Ничего не имею против такого назначения, наоборот: в тот день я здорово повеселюсь. А что еще вы открыли?

— Я понял, что некий брат Борроме не монах, а капитан.

— Вот как, вы и это поняли?

— С первого взгляда.

— А еще что?

— Я обнаружил, что маленький Жак упражняется с рапирой, пока ему не пришло время орудовать шпагой, и на мишени, пока не настал час проткнуть человека.

— А, ты разнюхал и это! — произнес Борроме, нахмурившись. — Ну, дальше, что еще?

— Дай-ка мне выпить, а то я ничего больше не припоминаю.

— Заметь, что ты приступаешь к шестой бутылке! — рассмеялся Борроме.

— Ну что ж, и пьянею, — ответил Шико, — спорить не стану. Разве мы здесь для того, чтобы философствовать?

— Мы здесь, чтобы выпить.

— Так выпьем же!

И Шико наполнил свой стакан.

— Ну что, — спросил Борроме, чокнувшись с Шико, — припомнил?

— Что именно?

— Что еще ты увидел в монастыре?

— Черт побери, конечно!

— Что же?

— Я увидел монахов, которые были больше солдаты, чем монахи, и подчинялись не столько дону Модесту, сколько тебе. Вот что я увидел.

— Вот как? Но это, наверное, не все?

— Нет, но наливай же мне, наливай, наливай, а то я все опять забуду.

И так как бутылка Шико была пуста, он протянул стакан Борроме, который налил ему из своей.

Шико осушил стакан единым духом.

— Что ж, припоминаем? — спросил Борроме.

— Припоминаем ли?.. Еще бы!

— Что ты еще увидел?

— Я увидел целый заговор.

— Заговор? — бледнея, переспросил Борроме.

— Да, заговор, — ответил Шико.

— Против кого?

— Против короля.

— С какой целью?

— Похитить его.

— Когда же?

— Когда он будет возвращаться из Венсена.

— Черт побери!

— Что ты сказал?

— Ничего. А вы это видели?

— Видел.

— И предупредили короля?

— А как же? Для того я и явился в монастырь!

— Значит, это дело сорвалось из-за вас?

— Из-за меня.

— Проклятье! — процедил сквозь зубы Борроме.

— Что вы сказали?

— Что у вас зоркие глаза, приятель.

— Ну, это еще что! — заплетающимся языком ответил Шико. — Дайте-ка мне одну из ваших бутылок, и вы удивитесь, когда я вам скажу, что я видел.

Борроме поспешно удовлетворил желание Шико.

— Давайте же, — сказал он, — удивите меня.

— Прежде всего, я видел раненого господина де Майена.

— Эко дело!

— Пустяки, конечно: он попался мне на пути. Потом я видел взятие Кагора.

— Как взятие Кагора? Вы, значит, прибыли из Кагора?

— Конечно. Ах, капитан, замечательное было, по правде сказать, зрелище, такому храбрецу, как вы, оно пришлось бы по сердцу.

— Не сомневаюсь. Вы, значит, были подле короля Наваррского?

— Совсем рядышком, друг мой, как сейчас с вами.

— И вы с ним расстались?

— Чтобы сообщить эту новость королю Французскому.

— И вы вышли из Лувра?

— За четверть часа до вас.

— В таком случае, раз мы с того момента не расставались, я не стану спрашивать, что вы видели после нашей встречи в Лувре.

— Напротив, спрашивайте, спрашивайте, ибо, честное слово, это как раз самое любопытное.

— Говорите же.

— Говорите, говорите! — сказал Шико. — Черти полосатые! Легко вам говорить: говорите!

— Да уж постарайтесь.

— Еще стаканчик, чтобы язык развязался… Полнее, отлично. Так вот, я видел, приятель, что, вынимая из кармана письмо его светлости герцога де Гиза, ты выронил еще одно.

— Еще одно! — вскричал Борроме, вскакивая с места.

— Да, — сказал Шико, — оно у тебя тут.

И, пьяно примерившись, он ткнул пальцем в кожаную куртку Борроме, как раз туда, где лежало письмо.

Борроме вздрогнул, словно палец Шико был из раскаленного железа и коснулся не куртки, а его тела.

— Ого, — сказал он, — недостает лишь одного.

— Чего недостает?

— Чтобы вы знали, кому это письмо адресовано.

— Подумаешь! — произнес Шико, кладя руки на стол. — Оно адресовано госпоже герцогине де Монпансье.

— Боже мой! — вскричал Борроме. — Надеюсь, вы ничего не сказали об этом королю?

— Ни слова, но обязательно скажу.

— Когда же?

— После того как посплю немного, — ответил Шико. И он опустил голову на руки.

— Так вы знаете, что у меня есть письмо к герцогине? — спросил капитан прерывающимся от волнения голосом.

— Знаю, — проворковал Шико, — отлично знаю.

— И если бы вы могли стоять на ногах, вы отправились бы в Лувр?

— Отправился бы в Лувр.

— И выдали бы меня?

— И выдал бы вас.

— Так что это не шутка?

— Что?

— Что, как только вы проспитесь…

— Ну?..

— Король все узнает?

— Но, любезный друг мой, — продолжал Шико, приподнимая голову и глядя на Борроме с томно-ленивым выражением, — поймите же: вы — заговорщик, я — шпион. Я получаю вознаграждение за каждый раскрытый мною заговор. Вы устраиваете заговор, я вас выдаю. Каждый из нас выполняет свою работу — вот и все. Доброй ночи, капитан.

Проговорив это, Шико занял свою первоначальную позицию и вдобавок еще устроился на табурете и на столе таким образом, что упрятал лицо в ладони, затылок был защищен каской, и открытой оставалась только спина. Но зато спина эта, освобожденная от кирасы, лежавшей рядом на стуле, даже как-то закруглялась, словно напрашиваясь на удар.

— А, — произнес Борроме, устремляя на своего собутыльника горящий взгляд, — а, ты хочешь выдать меня, приятель!

— Как только проснусь, друг любезный, это дело решенное, — пробормотал Шико.

— Посмотрим еще, проснешься ли ты! — вскричал Борроме.

И с этими словами он яростно ударил кинжалом в спину собутыльника, рассчитывая пронзить его насквозь и пригвоздить к столу.

Но Борроме рассчитывал, не зная о кольчуге, которую Шико позаимствовал в оружейной дона Модеста. Кинжал его разлетелся на куски, словно стеклянный, от соприкосновения с этой славной кольчугой, которая, таким образом, во второй раз спасла Шико жизнь.

Вдобавок, не успел еще убийца опомниться, как правая рука Шико, распрямившись словно пружина, описала полукруг и нанесла прямо в лицо Борроме удар кулаком, весящим фунтов пятьсот, отчего окровавленный Борроме отлетел к стене.

В одну секунду он, однако, вскочил и сразу схватился за шпагу.

Этих секунд Шико хватило встать и тоже выхватить оружие из ножен.

Винные пары рассеялись точно по волшебству. Шико стоял, слегка опираясь на левую ногу, взгляд его был устремлен на врага; рука крепко сжимала эфес.

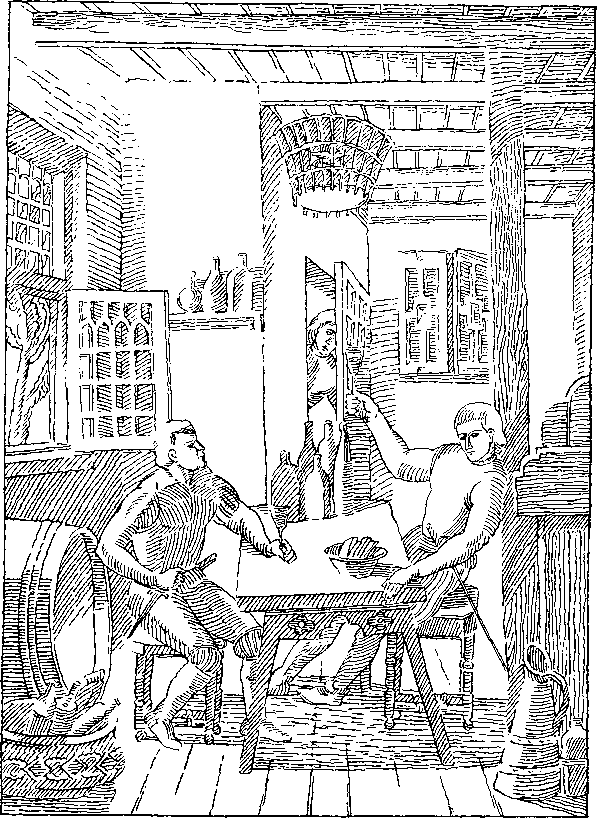

Стол, на котором валялись пустые бутылки, разделял обоих противников, служа каждому из них заслоном.

При виде крови, текущей из его носа и капавшей на пол, Борроме разъярился: он забыл о всякой осторожности и устремился на врага, сблизившись с ним настолько, насколько позволял разделявший их стол.

— Дважды болван, — сказал Шико, — видишь теперь, что на самом деле пьян ты, а не я: ведь с того конца стола ты до меня дотянуться не можешь, моя же рука шесть дюймов длиннее твоей, и шпага — на шесть дюймов длиннее твоей. Вот тебе доказательство!

И Шико, даже не сделав выпада, вытянул с быстротою молнии руку и уколол Борроме острием шпаги в середину лба. У Борроме вырвался крик не столько боли, сколько ярости. Отличаясь, во всяком случае, безрассудной храбростью, он стал нападать с удвоенным пылом.

Шико по ту сторону стола взял стул и спокойно уселся.

— Бог ты мой, и болваны же эти солдаты! — сказал он, пожимая плечами. — Им кажется, что они умеют владеть шпагой, а любой буржуа, если захочет, может раздавить их, как муху. Ну вот, теперь он намерен выколоть мне глаза. Ах, ты вскочил на стол — только этого не хватало! Да поберегись ты, осел этакий, нет ничего страшнее ударов снизу вверх; захоти я, и мне ничего не стоит насадить тебя на шпагу, словно птенчика.

И он уколол его в живот, как только что уколол в лоб.

Борроме зарычал от бешенства и соскочил со стола.

— Вот и отлично! — заметил Шико. — Теперь мы стоим на одном уровне и можем разговаривать, фехтуя. Ах, капитан, капитан, вы, значит, иногда, между заговорами, от нечего делать становитесь убийцей?

— Я совершаю во имя своего дела то же, что вы — ради своего, — Борроме вернулся к самым существенным вопросам, поневоле испуганный мрачным огнем, которым вспыхнули глаза Шико.

— Вот это правильно, — сказал Шико, — и все же, друг мой, я с радостью убеждаюсь, что стою побольше, чем вы. А это неплохо!

Борроме удалось нанести Шико удар, которым он слегка коснулся его груди.

— Неплохо, но этот прием мне известен: вы показывали его малютке Жаку. Так, значит, я сказал, что стою побольше вас, приятель, ибо не я начал схватку, как мне этого ни хотелось. Более того, я дал вам возможность осуществить ваш замысел, подставив свою спину, и даже сейчас я только отражаю удары: дело в том, что у меня есть для вас одно предложение.

— Не нужно! — вскричал Борроме, выведенный из себя спокойствием Шико. — Не нужно!

И он нанес удар, который пронзил бы гасконца насквозь, если бы длинные ноги Шико не сделали шага назад, благодаря чему он стал недосягаем для противника.

— Все же я выскажу тебе мои условия, чтобы мне не пришлось потом себя в чем-то упрекать.

— Молчи! — сказал Борроме. — Все это бесполезно, молчи!

— Послушай же, совесть моя этого требует. Я вовсе не жажду твоей крови, понимаешь? Если уж придется убивать, так в самом крайнем случае.

— Да убей же меня, убей, если сможешь! — крикнул разъяренный Борроме.

— Нет, не хочу. Мне уж случилось раз в жизни убить другого забияку, вроде тебя, даже, вернее, получше тебя. Черт побери! Ты его знаешь, он тоже был сторонником дома Гизов, адвокат один!

— А, Никола Давид! — пробормотал Борроме; услышав, что Шико одолел такого противника, он испугался и перешел к обороне.

— Он самый.

— Так это ты убил его?

— Ну да, Бог ты мой, да, славненьким ударом, который я и тебе покажу, если ты не пойдешь на мои условия.

— Что же это за условия? Выкладывай.

— Ты перейдешь на службу королю, но в то же время останешься на службе у Гизов.

— То есть стану шпионом, как ты?

— Нет, между нами будет разница: мне не платят, а тебе станут платить. Для начала ты покажешь мне письмо его светлости герцога де Гиза к госпоже герцогине де Монпансье. Ты дашь мне снять с него копию, и я оставлю тебя в покое до ближайшего случая. Ну как? Правда ведь, я мил и покладист?

— Получай, — сказал Борроме, — вот мой ответ.

Ответом этим был удар, которым Борроме стремительно отбил шпагу Шико и оцарапал ему плечо.

— Делать нечего, — сказал Шико, — вижу, придется мне показать тебе удар, сваливший Никола Давида, удар этот прост и красив.

И Шико, дотоле только отражавший удары, сделал шаг вперед и перешел к нападению.

— Вот мой удар, — сказал Шико. — Я делаю ложный выпад на нижний кварт.

И он нанес удар. Борроме отразил его, подавшись назад. Но дальше отступать было некуда — он оказался припертым к стене.

— Хорошо! Я так и думал — ты отражаешь круговым взмахом. Напрасно — кисть у меня сильнее твоей. Итак, я плотнее сжимаю шпагу, перехожу снова на верхний терц, вырываюсь вперед, и ты задет или, вернее, ты мертв.

И действительно, за словами Шико последовал удар. Сказать точнее — они сопровождались ударами. Тонкая рапира вонзилась, словно игла, в грудь Борроме между двумя ребрами и с глухим звуком вошла в сосновую перегородку.

Борроме раскинул руки и выронил шпагу. Глаза его расширились и налились кровью, рот раскрылся, вместе с хриплым вздохом на губах выступила розовая пена, голова склонилась на плечо. Затем ноги его подкосились, тело стало оседать, и рана увеличилась, но шпага так и торчала в перегородке, удерживаемая дьявольской рукой Шико. Злосчастный Борроме был пригвожден, словно огромная бабочка, и его ноги судорожно бились о перегородку.

Невозмутимый, хладнокровный, как всегда в решительные минуты и в особенности тогда, когда в глубине души он ощущал уверенность, что сделал все так, как требовала от него совесть, Шико выпустил из рук шпагу, которая осталась торчать в стенке, отстегнул пояс капитана, пошарил у него в кармане, извлек письмо и прочел адрес:

ГЕРЦОГИНЕ ДЕ МОНПАНСЬЕ.

Между тем из раны тонкими, пузырящимися струйками вытекала кровь, а лицо раненого было искажено мукой агонии.

— Я умираю, умираю, — прошептал он, — Боже, смилуйся надо мною!

Эта последняя мольба о милосердии, вырвавшаяся из уст человека, который, несомненно, подумал о Боге лишь в эти последние мгновения, тронула Шико.

— Будем милосердны, — сказал он, — раз этому человеку суждено умереть, пусть он умрет, как можно меньше страдая.

Подойдя к перегородке, он с усилием вырвал шпагу и, поддерживая тело Борроме, не дал ему упасть.

Но эта предосторожность оказалась ненужной; стремительная ледяная судорога смерти уже парализовала побежденного, он выскользнул из рук Шико и тяжело рухнул на пол. От этого удара из раны хлынула черная струя крови, унося остаток жизни, еще теплившейся в теле Борроме.

Тогда Шико открыл дверь и позвал Бономе.

Ему не пришлось звать дважды. Кабатчик подслушивал у двери, до него донеслись и шум отодвигаемого стола и опрокинутых скамей, и звон клинков, и, наконец, звук падения грузного тела. Зная по опыту, а в особенности после секретного разговора с Шико, каковы по характеру люди военные вообще, а Шико в частности, достойный господин Бономе отлично угадал все, что произошло. Не знал он только одного — кто из противников пал.

К чести мэтра Бономе надо сказать, что лицо его осветилось искренней радостью, когда он услышал голос Шико и увидел, что дверь ему открывает гасконец.

Шико, от которого ничего не ускользало, заметил это выражение, и им овладело благодарное чувство к трактирщику.

Бономе, дрожа от страха, зашел в отгороженное помещение.

— Ах, Господи Иисусе! — вскричал он, видя плавающее в крови тело капитана.

— Да, что поделаешь, бедный мой Бономе, вот так обстоит дело: дорогому капитану, видимо, очень худо.

— О, добрый господин Шико, добрый господин Шико! — вскричал Бономе, едва не лишаясь чувств.

— Ну, что такое? — спросил Шико.

— Как плохо с вашей стороны, что для этого дела вы избрали мое заведение! Такой был представительный капитан!

•— Разве ты предпочел бы, чтобы Борроме стоял тут, а Шико лежал на земле?

— Нет, конечно, нет! — вскричал хозяин с глубочайшей искренностью в голосе.

— Ну, так именно это должно было случиться, если бы Провидение не совершило чуда.

— Что вы говорите?

— Честное слово Шико! Посмотри-ка на мою спину, любезный друг, — она у меня что-то сильно болит.

И Шико склонился перед мэтром Бономе, чтобы плечи его оказались на уровне глаз кабатчика.

Куртка между лопатками была продырявлена, и в прорехе алело круглое пятно крови размером с серебряный экю.

— Кровь! — вскричал Бономе. — Кровь! Вы ранены!

— Подожди, подожди.

И Шико снял куртку, а затем рубаху.

— Теперь погляди!

— Ах, там у вас кольчуга, какое счастье, дорогой господин Шико, — так, значит, негодяй хотел вас убить?

— Бог ты мой, не сам же я развлекался, нанося себе удар кинжалом между лопатками! Что ты там видишь?

— Одно звено кольчуги пробито.

— Он добросовестно поработал, наш дорогой капитан. Кровь есть?

— Да, под кольчугой много крови.

— Давай-ка ее снимем.

Шико снял кольчугу, и обнажился его торс, состоявший, похоже только из костей, натянутых на кости мышц и натяну той на мышцы кожи.

— Ах, господин Шико, там пятно величиной с тарелку.

— Да, ты прав, тут кровоподтек, подкожное кровоизлияние, как говорят врачи. Возьми-ка чистую белую тряпку, смешай в стакане равные доли чистого оливкового масла и винного осадка и промой это место, приятель, промой.

— Но труп, дорогой господин Шико, труп, что мне с ним делать?

— Это тебя не касается.

— Как так не касается?

— А вот так. Дай мне чернил, перо и бумагу.

— Сию минуту, дорогой господин Шико.

И Бономе выбежал за перегородку.

Шико, видимо, не желавший терять ни одного мгновения, разогрел на лампе кончик тонкого ножа и разрезал посередине сургучную печать на конверте.

После чего он вынул из конверта письмо и прочитал его, проявляя все признаки живейшего удовлетворения.

Когда он заканчивал чтение, вошел мэтр Бономе с маслом, вином, пером и бумагой.

Шико разложил перо, бумагу и чернила на столе, подсел к нему, а спину свою стоически подставил Бономе.

Бономе понял, что это означает, и начал оттирать кровь.

Что касается Шико, то он, словно ему не раздражали болезненную рану, а приятно щекотали спину, переписывал письмо герцога де Гиза к сестре, сопровождая каждое слово своими замечаниями.

Письмо это гласило:

“Дорогая сестра!

Антверпенская экспедиция удалась для всех, кроме нас. Вам станут говорить, что герцог Анжуйский умер. Не верьте этому, он жив.

Жив, понимаете? В этом вся суть.

Одно это слово отделяет Лотарингский дом от французского престола вернее, чем самая глубокая пропасть.

Однако пусть это Вас не слишком тревожит. Я обнаружил, что два человеческих существа, которых полагал усопшими, еще живы, а жизнь этих двух существ может привести к смерти принца. Поэтому думайте только о Париже. Через шесть недель для Лиги наступит время действовать. Пусть же наши лигисты знают, что час близок, и будут наготове.

Войско собрано. Мы можем рассчитывать на двенадцать тысяч человек — верных и отлично снаряженных. Эту армию я приведу во Францию под предлогом защиты от немецких гугенотов, пришедших на помощь Генриху Наваррскому. Побью гугенотов и, вступив во Францию в качестве друга, буду действовать как хозяин”.

— Эге! — произнес Шико.

— Вам больно, сударь? — произнес Бономе, перестав растирать спину Шико.

— Да, друг любезный.

— Стану тереть полегче, будьте покойны.

Шико продолжал чтение.

“P.S. Полностью одобряю Ваш план относительно Сорока пяти. Позвольте только сказать Вам, милая сестрица, что Вы окажете этим головорезам больше чести, чем они заслуживают…”

— Черт побери! — прошептал Шико. — Это уже темновато.

И он перечитал:

“Полностью одобряю Ваш план относительно Сорока пяти…”

“Какой такой план?” — подумал Шико.

И он прочел еще раз:

“P.S. Полностью одобряю Ваш план относительно Сорока пяти. Позвольте только сказать Вам, милая сестрица, что Вы окажете этим головорезам больше чести, чем они заслуживают”.

“Какой именно чести?”

Он повторил:

“…Чем они заслуживают.

Ваш любящий брат Генрих де Гиз”.

— Ладно, — сказал Шико, — все ясно, кроме постскриптума. Что ж, обратим на него особое внимание.

— Дорогой господин Шико, — решился наконец заговорить Бономе, видя, что Шико перестал писать, хотя, может быть, еще размышлял о прочитанном, — дорогой господин Шико, вы еще не сказали мне, как я должен поступить с этим трупом.

— Дело очень простое.

— Для вас, как человека крайне изобретательного, наверно, простое, но для меня?

— Ну, представь себе, например, что этот бедняга капитан затеял на улице ссору со швейцарцами или рейтарами и его принесли к тебе раненым. Ты ведь не отказался бы его принять?

— Нет, конечно. Разве что вы бы запретили мне это, дорогой господин Шико.

— Предположим, что, лежа тут, в уголке, он, несмотря на все твои старания, перешел все же в лучший мир, так сказать, у тебя на руках. Это было бы несчастье, вот и все, правда?

— Разумеется.

— Вместо упреков ты заслужил бы похвалы за свою добродетельность. Предположим еще, что, умирая, бедняга капитан произнес столь хорошо известное тебе имя настоятеля обители святого Иакова у Сент-Антуанских ворот.

— Дона Модеста Горанфло? — с удивлением вскричал Бономе.

— Да, дона Модеста Горанфло. Ну вот: ты предупреждаешь дона Модеста, тот поспешно является к тебе, и так как в одном из карманов убитого находят его кошелек — понимаешь, важно, чтобы нашли его кошелек, предупреждаю тебя об этом, — и так как в одном из карманов убитого находят его кошелек, а в другом вот это письмо, никому не приходит на ум никаких подозрений.

— Понимаю, дорогой господин Шико.

— Более того, вместо наказания ты получишь награду.

— Вы великий человек, дорогой господин Шико. Бегу сейчас в монастырь.

— Да подожди ты, черт возьми. Я же сказал — кошелек и письмо.

— Ах да, письмо, оно у вас?

— Вот именно. Не надо говорить, что оно было кем-то прочитано и переписано.

— Ясное дело.

— Награду ты получишь как раз за то, что письмо дойдет по назначению нетронутым.

— Значит, в нем содержится какая-то тайна?

— В такое время, как наше, тайны содержатся решительно во всем, дорогой мой Бономе.

И, произнеся эту сентенцию, Шико завязал шелковые шнурки под сургучной печатью тем же способом, каким он их развязал, затем соединил обе половинки печати так искусно, что даже самый опытный глаз не заметил бы ни малейшего повреждения. После этого он снова сунул письмо в карман убитого, велел приложить к своей ране в качестве примочки чистую тряпочку, пропитанную маслом, смешанным с винным осадком, натянул прямо на тело защитную кольчугу, на кольчугу — рубашку, поднял шпагу, вытер ее, вложил в ножны и направился к выходу.

Потом обернулся и сказал:

— Ну, а если басня, которую я придумал, не кажется тебе убедительной, ты можешь обвинить капитана в том, что он сам проткнул себя шпагой.

— В самоубийстве?

— Конечно. Это же ни на кого не бросит тени.

— Но тогда несчастного не похоронят в освященной земле.

— Вот еще! — сказал Шико. — Для него это так важно?

— Думаю, что важно.

— Тогда делай так, как если бы ты был на его месте, любезный Бономе. Прощай.

Уже у дверей он еще раз обернулся:

— Кстати, раз он умер, я расплачусь.

И Шико бросил на стол три золотых экю.

Затем он приложил указательный палец к губам в знак молчания и вышел.

XIX

МУЖ И ЛЮБОВНИК

С глубоким волнением снова увидел Шико тихую и пустынную улицу Августинцев, строения на подходе к его дому, наконец, и сам этот милый его сердцу дом с треугольной крышей, источенным деревом балкона и водосточными трубами в виде фантастических звериных морд.

Он так боялся найти на месте своего дома пустырь, так спасался увидеть улицу закопченной дымом пожара, что и улица и дом показались ему чудом чистоты, изящества и великолепия.

В выемке камня, служившего основанием одной из колонок, поддерживающих балкон, Шико спрятал ключи от своего дома. В те времена любой ключ от сундука или шкафа по весу и величине мог поспорить с самыми толстыми ключами от ворот наших современных домов; соответственно и ключи от домов, согласно естественной пропорции, подобны были ключам от современных городов.

Шико учел, как трудно будет хранить в кармане этот замечательный ключ, и решил спрятать его указанным образом.

Надо признать, что, просовывая пальцы в каменную выемку, Шико ощутил некоторый трепет. Зато, почувствовав холод железа, он проникся блаженной, ни с чем не сравнимой радостью.

Все обстояло столь же благополучно и в передней, где к балке была прибита дощечка, а в дубовом тайничке дремала тысяча экю.

Шико отнюдь не был скупцом, — совсем напротив, нередко он даже швырял полными горстями золото, жертвуя жизненными благами ради торжества идеи, что свойственно всем сколько-нибудь достойным людям. Но в тех случаях, когда идея временно теряла власть над плотью, то есть когда не было необходимости отдавать деньги, приносить жертвы — словом, когда в сердце Шико могли на некоторое время возобладать чувственные побуждения и душа разрешала плоти жить и наслаждаться, — золото, этот изначальный, неизменный, вечный источник плотских радостей, вновь обретало ценность в глазах нашего философа, и никто лучше его не сознавал, на какое количество частиц, способных дать человеку наслаждение, разделяется то почтенное целое, которое именуется одним экю.

— Черти полосатые! — бормотал Шико, сидя на корточках посреди комнаты и созерцая свое сокровище, — черти полосатые, у меня тут замечательный сосед, достойнейший молодой человек, он сумел сохранить мои деньги от воров и сам их не тронул. Поистине, такому поведению в наши дни просто цены нет. Черт побери, я должен выразить этому благородному человеку свою признательность и сегодня же вечером это сделаю.

Шико снова закрыл дощечкой углубление в балке, положил на место плиту, подошел к окну и посмотрел на дом, стоявший напротив.

Дом по-прежнему казался серым и мрачным, ибо такой вид естественно принимает в нашем воображении любое здание, если мы знаем, какие мрак и печаль оно в себе скрывает.

“Сейчас еще не время для сна, — подумал Шико, — к тому же люди эти, я уверен, не очень-то большие охотники поспать, могу поклясться! Ну-ка, посмотрим”.

Он вышел из дома и, состроив самую любезную и веселую мину, постучался в дверь дома напротив.

Ему послышался скрип лестничных ступеней и чьи-то быстрые шаги, но дверь не открывалась, и он счел возможным постучать еще раз.

При повторном стуке дверь открылась, и в темном пролете показался какой-то человек.

— Спасибо и добрый вечер, — сказал Шико, протягивая руку. — Я только что возвратился и пришел поблагодарить вас, дорогой сосед.

— Что такое? — спросил голос, в котором слышалось разочарование и который чем-то поразил Шико.

В то же самое время человек, отворивший дверь, сделал шаг назад.

— Э, да я ошибся, — сказал Шико, — когда я уезжал, моим соседом были не вы, однако накажи меня Бог, я вас знаю.

— И я тоже, — сказал молодой человек.

— Вы господин виконт Эрнотон де Карменж?

— А вы… вы — Тень?

— Совершенно верно. Мне кажется, что я с луны свалился.

— А что вам угодно, сударь? — спросил молодой человек с некоторым раздражением.

— Простите, я вам не помешал, милостивый государь?

— Нет, но разрешите все же спросить вас, чем я могу вам служить?

— Ничем, я хотел поговорить с хозяином дома.

— Пожалуйста, говорите.

— Как так?

— Ну да. Хозяин ведь я.

— Вы? С каких это пор, скажите пожалуйста!

— Да уже три дня.

— Значит, дом продавался?

— Видимо, раз я его купил.

— А прежний владелец?

— Выехал, как вы сами видите.

— А где он?

— Не знаю.

— Послушайте, давайте уточним, — сказал Шико.

— Охотно, — ответил Эрнотон с явной досадой, — только поскорее.

— Бывший владелец был человеком лет двадцати пяти — тридцати, хотя на вид ему можно было дать все сорок?

— Нет. Это был человек лет шестидесяти пяти или шестидесяти шести, и ему вполне можно было дать этот возраст.

— Лысый?

— Нет, наоборот, с целой копной седых волос.

— На левой половине лица у него огромный шрам, не правда ли?

— Шрама я не видел, а морщин было очень много.

— Ничего не понимаю, — сказал Шико.

— Хорошо, — продолжал Эрнотон после краткой паузы, — что вам было нужно от этого человека, любезный господин Тень?

Шико уже собирался рассказать о своем деле, но тут загадочное удивление Эрнотона заставило его вспомнить одну пословицу, любезную сердцу людей, привыкших держать язык за зубами.

— Я просто хотел засвидетельствовать ему свое почтение, как это полагается между соседями, — сказал он, — вот и все.

Таким образом, Шико сумел и не солгать, и не проговориться.

— Сударь, — сказал Эрнотон учтиво, но вместе с тем уже начиная закрывать дверь, — мне очень жаль, что я не в состоянии дать вам более точных сведений.

— Благодарю вас, я разузнаю в другом месте.

— Но, — продолжал Эрнотон, по-прежнему закрывая дверь, — я все же очень рад случаю возобновить с вами знакомство.

— А про себя посылаешь меня к черту, да? — пробормотал Шико, отвечая поклоном на поклон.

Занятый своими мыслями, Шико вроде и забыл, что ему пора уходить. Просунув голову между дверью и наличником, Эрнотон напомнил ему об этом:

— Прощайте же, сударь!

— Еще одну минутку, господин де Карменж, — сказал Шико.

— Сударь, мне очень жаль, — ответил Эрнотон, — но у меня совсем нет времени. В эту самую дверь кое-кто должен вскоре постучаться, и это лицо было бы очень недовольно, если бы я принял его, не постаравшись, чтобы наша встреча обошлась без свидетелей.

— Достаточно, сударь, мне все понятно, — сказал Шико. — Я удаляюсь и прошу простить мою назойливость.

— Прощайте, дорогой господин Тень.

— Прощайте, достойнейший господин Эрнотон.

Шико отступил на шаг, и тотчас же дверь перед самым его носом закрылась.

Он послушал, не дожидается ли недоверчивый молодой человек его ухода, но до него донеслись шаги Эрнотона вверх по лестнице. Шико мог спокойно возвратиться к себе, где он и заперся, твердо решив не нарушать привычек нового соседа, но, по своей собственной привычке, не слишком терять его из виду.

Действительно, Шико был не такой человек, чтобы пренебречь каким-либо фактом, имеющим, на его взгляд, хоть малейшее значение, не ощупав, не повернув этот факт так и эдак, не произведя дотошнейшего обследования. Было ли то достоинством или недостатком натуры Шико, но, помимо его воли, все, чтобы ни запечатлелось в его мозгу, напрашивалось на анализ, задевая и раздражая своими гранями все мозговые извилины несчастного Шико, каждый раз заставляя их снова и снова работать.

Шико, дотоле озабоченный одной фразой из письма герцога де Гиза: “Полностью одобряю Ваш план относительно Сорока пяти”, — на время перестал о ней думать. Теперь он был весь поглощен новой заботой.

Шико рассудил, что появление Эрнотона в качестве полноправного хозяина этого таинственного дома, чьи обитатели внезапно исчезли, — вещь необычайно странная.

Тем более что к этим первоначальным обитателям могла, по его мнению, относиться одна фраза из письма герцога де Гиза, касавшаяся герцога Анжуйского.

Эта случайность казалась достойной внимания, Шико привык верить в знаменательные случайности.

Порою, в приличествующей беседе, он даже развивал весьма остроумные теории на этот счет. Основой их была одна мысль, на наш взгляд, стоящая многих других.

Вот в чем она заключалась.

Случайность — это, так сказать, резерв Господа Бога. Всемогущий вводит Свой резерв в действие лишь при очень важных обстоятельствах, в особенности теперь, когда Он убедился, что люди стали достаточно проницательны и умеют предвидеть возможный оборот событий, наблюдая природу и закономерное устройство ее элементов.

Между тем Господь Бог любит или должен любить расстраивать замыслы существ, обуянных гордыней: некогда Он покарал их за гордыню потопом, а в будущем покарает всемирным пожаром.

Итак, Господь Бог, говорим мы или, вернее, говорил себе Шико, любит расстраивать замыслы гордецов при помощи явлений, им неизвестных, вмешательства которых они предвидеть не в состоянии.

Легко заметить, что теория эта подкрепляется весьма убедительной аргументацией и может стать основой блестящих философских трудов. Но, без сомнения, читатель, которому, как и Шико, не терпится узнать, что делает в этом доме Карменж, будет благодарен нам, если мы прервем нить этих рассуждений.

Итак, Шико рассудил, что появление Эрнотона в доме, где он видел Реми, — вещь очень странная.

Он рассудил, что странно это по двум причинам: во-первых, потому, что Эрнотон и Реми совершенно не знали друг друга и, значит, между ними, наверно, появился посредник, неизвестный Шико.

Во-вторых, дом был, по-видимому, продан Эрнотону, у которого денег на эту покупку не было.

“Правда, — сказал сам себе Шико, устраиваясь поудобнее на водосточной трубе, своем обычном наблюдательном пункте, — правда, молодой человек утверждает, что к нему должен кто-то прийти и этот ’’кто-то” — женщина. В наше время женщины богаты и могут позволить себе любые причуды. Эрнотон кому-то понравился, ему назначили свидание и велели купить этот дом: дом он купил и на свидание согласился. Эрнотон, — продолжал размышлять Шико, — живет при дворе: видимо, дела у него завелись с придворной дамой. Полюбит ли он ее, бедняга? Избави его Бог! Тогда он погибнет в этой пучине. Ну, ладно, мораль мне ему читать, что ли? Нравоучения тут дважды бесполезны и стократ нелепы. Бесполезны, ибо он их не слышит, а если бы и слышал, то не захотел бы слушать. Нелепы, ибо лучше бы мне отправиться спать да поразмыслить немного о бедняге Борроме. Кстати, — тут Шико помрачнел, — я заметил одну вещь: что раскаяния не существует, что чувство это весьма относительное. Ясно, что я не испытываю угрызений совести оттого, что убил Борроме, раз мой интерес к делам господина де Карменжа заставляет меня забыть об этом убийстве. Да и он, удайся ему пригвоздить меня к столу, как я пригвоздил его к стене, наверное, испытывал бы сейчас не больше угрызений, чем я”.

Рассуждения Шико, его соображения и философические раздумья длились не менее полутора часов. От мыслей его оторвало появление со стороны гостиницы “ Меч гордого рыцаря” каких-то носилок. Носилки остановились у порога таинственного дома. Из них вышла дама, закутанная вуалью, и исчезла за приоткрывшейся дверью.

— Бедняга! — прошептал Шико. — Я не ошибся, он и вправду ждал женщину. Можно идти спать.

Шико встал, но вдруг замер на месте.

— Нет, ошибся, — сказал он, — спать я не стану. Однако безусловно одно: не угрызения совести помешают мне заснуть, а любопытство. Это святая истина: если я остаюсь на своем посту, то ради одного — я хочу знать, какая из наших благородных дам удостоила прекрасного Эрнотона своей любви. Лучше уж оставаться здесь и наблюдать — ведь если я пойду спать, то наверняка встану с постели и вернусь.

С этими словами Шико сел на прежнее место.