Книга: Дюма. Том 06. Сорок пять

Назад: Часть третья

Дальше: XV О ТОМ, КАК ГЕНРИХ, ПОЛУЧИВ ИЗВЕСТИЯ С ЮГА, ПОЛУЧИЛ ВСЛЕД ЗА ТЕМ ИЗВЕСТИЯ С СЕВЕРА

VII

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Кончив свою молитву, спутница Реми поднялась с колен. Теперь она была так прекрасна, лицо ее сияло такой неземной радостью, что у графа помимо воли вырвалось восклицание изумления и восторга.

Казалось, она очнулась после долгого сна, утомившего ее мозг страшными видениями и исказившего черты ее лица. Это был тяжелый сон, оставляющий на челе спящего печать призрачных, пережитых во сне терзаний. Или же ее можно было скорее сравнить с дочерью Иаира, которая воскресла на своем смертном ложе и встала с него уже очищенная от грехов и готовая войти в Царство Небесное.

Словно очнувшись от забытья, молодая женщина обвела вокруг себя взглядом столь ласковым и кротким, что Анри, легковерный, как все влюбленные, вообразил, что в ней заговорили наконец признательность и жалость к нему.

Когда после своей скудной трапезы военные уснули, разлегшись как попало среди обломков, и даже Реми задремал, откинув голову на деревянную ограду насыпи, к которой была прислонена его скамья, Анри подсел к молодой женщине и голосом тихим и нежным, как шелест ветерка произнес:

— Сударыня, вы живы! О, позвольте мне выразить ликование, которое я испытываю, глядя на вас здесь, вне опасности, после того, как там я видел вас на краю гибели.

— Вы правы, сударь, — ответила она, — я осталась жива благодаря вам и радовалась бы, — прибавила она с печальной улыбкой, — если бы могла сказать, что признательна вам за это.

— Да, сударыня, — сказал Анри, силою любви и самоотречения сохраняя внешнее спокойствие, — я ликую даже при мысли, что спас вас для того, чтобы вернуть вас тем, кого вы любите.

— Сударь, те, кого я любила, умерли, того, к кому я направлялась, тоже нет в живых.

— Сударыня, — прошептал Анри, преклоняя колена, — обратите взор на меня, кто так страдал, кто так любит вас. О, не отворачивайтесь! Вы молоды, вы прекрасны, как ангел небесный! Загляните в мое сердце — и вы убедитесь, что в нем нет ни крупицы той любви, которую другие мужчины называют этим словом. Вы не верите мне? Вспомните часы, пережитые нами вместе, переберите их один за другим; разве хоть один из них дал мне радость? Или надежду? И тем не менее я упорствую. Вы заставили меня плакать — я глотал слезы. Вы заставили меня страдать — я даже виду не показал, что терзаюсь. Вы толкали меня к гибели — я, не жалуясь, шел на смерть. Даже сейчас, в эту минуту, когда вы отворачиваетесь от меня, когда каждое слово мое, даже самое жгучее, ледяной каплей падает на ваше сердце, моя душа заполнена вами, и я живу единственно потому, что вы, сударыня, живы. Разве несколько часов назад я не был готов умереть рядом с вами? Чего я просил тогда? Ничего. Дотронулся ли я хоть раз до вашей руки? Только ради того, чтобы вырвать вас из когтей смерти, я держал вас в объятиях, когда не давал волнам поглотить вас, но прижался ли хоть раз грудью к вашей груди? В моих чувствах сейчас нет ничего плотского, все это сгорело в горниле моей любви.

— О сударь, пощадите, не говорите так со мной!

— Пощадите меня и вы, сударыня, не осуждайте меня на смерть. Мне сказали, что вы никого не любите. О, повторите это сами! Не правда ли, я прошу вас о странной милости: любящий хочет услышать, что он не любим? Но я предпочитаю — это ведь оно означает, что вы бесчувственны и к другим. О сударыня, сударыня, вы, единственная в жизни, кого я обожаю, ответьте мне!

Несмотря на все мольбы Анри, единственным ответом ему был вздох.

— Вы не говорите ни слова, — продолжал граф. — Реми, по крайней мере, испытывает ко мне больше жалости: он хоть пытался меня утешить. О, я понимаю, вы не отвечаете, так как не хотите сказать мне, что ехали во Фландрию встретиться с человеком, который счастливее меня, а ведь я молод, надежды моего брата связаны и с моей жизнью, а я умираю у ваших ног, и вы не хотите сказать мне: “Я любила, но больше не люблю”, или же: “Я люблю, но перестану любить”.

— Граф, — торжественно произнесла молодая женщина, — не говорите мне того, что обычно говорят женщинам, — я существо иного мира и давно уже не живу в этой юдоли. Если бы вы не выказали мне такого благородства, такой доброты, такого великодушия, если бы в глубине моего сердца не теплилось нежное чувство к вам — чувство сестры к брату, я сказала бы: “Встаньте, граф, не утомляйте больше мой слух, ибо слова любви внушают мне ужас”. Но я не скажу вам этого, потому что мне больно видеть ваши страдания. Более того: теперь, когда я вас знаю, я взяла бы вашу руку, прижала бы к своему сердцу и охотно сказала бы вам: “Видите, сердце мое не бьется. Живите подле меня, если хотите, и будьте изо дня в день, если вам это будет радостно, свидетелем того, как в муках погибает тело, умирающее от терзаний души”. Но эту жертву с вашей стороны, которую вы, я уверена, принесли бы, как счастье…

— О да! — вскричал Анри.

— …так вот, эту жертву я принять не могу. С сегодняшнего дня в моей жизни наступил перелом, я уже не вправе опираться даже на руку великодушного друга, благороднейшего из людей, который дремлет тут неподалеку от нас, вкушая блаженство недолгого забвения. Увы, бедный мой Реми, — продолжала она, и впервые в голосе ее Анри уловил нотки теплого чувства, — пробуждение и тебе сулит печаль. Ты не знаешь, куда устремлены мои помыслы, ты не читал в моих глазах, ты не подозреваешь, что, проснувшись, останешься один на земле, ибо в одиночестве должна я предстать перед Богом.

— Что вы сказали? — вскричал Анри. — Неужто и вы хотите умереть?

Разбуженный горестным возгласом молодого человека, Реми поднял голову и прислушался.

— Вы видели, что я молилась? Не так ли? — молвила молодая женщина.

Анри кивнул головой.

— Эта молитва была прощанием с земной жизнью. Та великая радость, которую вы, несомненно, прочли на моем лице, так же озарила бы его, если бы ангел смерти явился ко мне и сказал: “Встань, Диана, и следуй за мной к подножию престола Господня”.

— Диана, Диана!.. — прошептал Анри. — Теперь я знаю, как вас зовут… Диана, дорогое, обожаемое имя!

И несчастный лег у ног молодой женщины, повторяя ее имя в опьянении невыразимого блаженства.

— Молчите! — приказала молодая женщина, — забудьте это вырвавшееся у меня имя. Никому из живущих не дано право вонзать мне клинок в сердце, произнося его.

— О сударыня, — вскричал Анри, — теперь, когда я знаю ваше имя, не говорите мне, что решили умереть.

— Я и не говорю этого, сударь, — все так же твердо ответила молодая женщина. — Я сказала, что готовлюсь покинуть этот мир слез, ненависти, земных страданий, низменной алчности и непроизносимых желаний. Я сказала, что мне больше нечего делать среди подобных мне тварей Божьих. Слезы в глазах моих иссякли, кровь уже не стучит в моем сердце, в голове не шевелится больше ни одна мысль, с тех пор как та мысль, которая владела мной, умерла. Я сейчас всего-навсего жертва, не имеющая никакой ценности, ибо сама я уже ничем не жертвую, отказываясь от света, — ни желаниями, ни надеждами. Но все же я отдаю себя Господу такой, какая я есть, и уповаю, что он смилосердится надо мной, ибо дал мне так много страданий и не пожелал, чтобы я от них погибла.

Услышав эти слова, Реми встал и подошел к своей госпоже.

— Вы покидаете меня? — мрачно спросил он.

— Да, чтобы посвятить себя Богу, — ответила Диана, воздев к небу руку, исхудалую и бледную, как у кающейся Марии Магдалины.

— Вы правы, — молвил Реми, снова понуря голову. — Вы правы.

В тот момент, когда Диана опускала руку, он схватил ее обеими руками и прижал к груди, как если бы это были мощи какой-нибудь святой мученицы.

— Как я ничтожен по сравнению с этими двумя сердцами! — произнес со вздохом Анри, трепеща от благоговейного ужаса.

— Вы единственный человек, — ответила Диана, — на котором глаза мои останавливались дважды с того дня, как я дала обет навеки отвратить их от всего земного.

Анри преклонил колени.

— Благодарю вас, сударыня, — прошептал он, — ваша душа раскрылась передо мной, благодарю вас: отныне ни одно слово, ни один порыв моего сердца не выдадут того, что я исполнен любви к вам. Вы принадлежите Всевышнему, да не осмелюсь я ревновать к Богу.

Едва он произнес эти слова и встал, весь проникшись тем благостным чувством духовного обновления, которое возникает всякий раз, когда принимаешь великое и непреклонное решение, как с равнины, еще окутанной туманом, явственно донеслись звуки труб.

Онисские кавалеристы схватились за оружие и, не дожидаясь команды, вскочили на коней.

Анри прислушался.

— Господа, господа! — вскричал он. — Это трубы адмирала, я узнаю их, узнаю. Великий Боже, да возвестят они, что мой брат жив!

— Вот видите, — сказала Диана, — у вас есть еще желания, есть еще люди, которых вы любите. К чему же, дитя, предаваться отчаянию, уподобляясь тем, кто ничего уже не желает, никого не любит?

— Коня, — вскричал Анри, — дайте мне ненадолго коня!

— Но как же вы поедете? — спросил офицер. — Ведь мы окружены водой!

— Разве вы не видите, что по равнине ехать можно: ведь они же едут, раз мы слышим трубы!

— Поднимитесь на насыпь, граф, — предложил офицер, — погода проясняется, может быть, вы что-нибудь увидите.

— Иду, — отозвался Анри.

Анри направился к возвышенности, на которую ему указал офицер. Трубы время от времени продолжали звучать, не приближаясь и не удаляясь.

Реми опустился на прежнее место рядом с Дианой.

VIII

ДВА БРАТА

Через четверть часа Анри вернулся. Он увидел, — впрочем, и все могли видеть то же самое, — что на отдаленном холме, которого в ночной мгле не было видно, расположился лагерем и укрепился большой отряд французских войск.

Если не считать рва, наполненного водой и окружавшего занятый онисцами городок, вся равнина, как пруд, который выкачивают, освобождалась от воды, стекавшей к морю по ее естественному склону, и некоторые более возвышенные точки этой местности уже выступали над водной гладью, как после Великого потопа.

Катясь в море, мутные потоки оставляли после себя след в виде густой тины. По мере того как ветер сдувал туманную пелену, расстилавшуюся над равниной, глазам открывалось печальное зрелище: около пятидесяти всадников, увязших в грязи, тщетно старались добраться либо до городка, либо до холма. С холма были слышны их отчаянные крики, потому-то беспрестанно и звучали трубы.

Как только ветер полностью развеял туман, Анри увидел на холме французское знамя, величаво реявшее в воздухе.

Онисские кавалеристы не остались в долгу: они подняли свой штандарт, и обе стороны от радости принялись палить из мушкетов.

К одиннадцати часам утра солнце осветило унылое запустение, царившее вокруг; равнина местами подсохла, и можно было различить узкую дорожку, проложенную по гребню возвышенности.

Анри тотчас же направил туда своего коня и по цоканью копыт определил, что под зыбким слоем тины лежит мощеная дорога, кружным путем ведущая к холму, где расположились французы. Он также определил, что жидкая грязь покроет копыта коней, дойдет им до колена, даже, может быть, до груди, но все же лошади смогут двигаться вперед, поскольку ноги их будут упираться в твердую почву.

Он вызвался поехать во французский лагерь. Предприятие было рискованное, поэтому других охотников не нашлось, и он один отправился по опасной дороге, оставив Реми и Диану на попечение офицера.

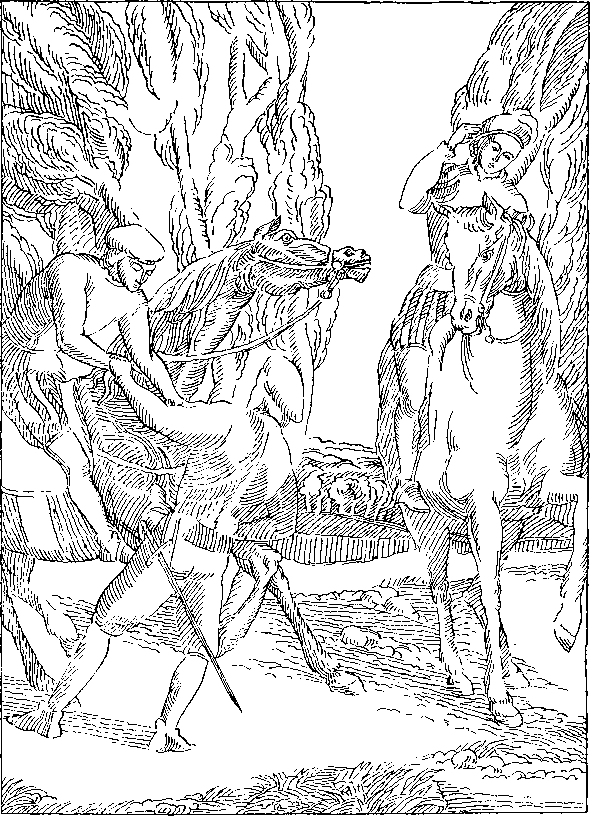

Едва он покинул поселок, как с противоположного холма тоже спустился всадник. Но если Анри хотел найти путь от поселка к лагерю, то этот человек, видимо, задумал поехать из лагеря в поселок.

На склоне этого холма прямо против городка столпились солдаты — зрители, поднимавшие руки к небу и, казалось, умолявшие неосторожного всадника вернуться.

Оба представителя двух частей французского войска храбро продолжали путь и вскоре убедились, что их задача менее трудна, чем они опасались и чем, прежде всего, за них опасались другие.

Из-под тины ключом била вода, вырывавшаяся из разбитого обрушившейся балкой водопровода и словно нарочно смывавшая грязь с дорожного настила, который уже виднелся сквозь эту более прозрачную воду и который инстинктивно нащупывали лошадиные копыта. Теперь всадников разделяли каких-нибудь двести шагов.

— Франция, — возгласил всадник, спустившийся с холма, и приподнял берет, на котором развевалось белое перо.

— Как, это вы, адмирал?! — радостно отозвался дю Бушаж.

— Ты, Анри, это ты, брат мой? — воскликнул другой всадник.

Рискуя увязнуть в тине, темневшей по обе стороны дороги, всадники пустили лошадей галопом друг к другу. И вскоре под восторженные крики зрителей с насыпи и с холма они нежно обнялись и долго не размыкали объятий.

Поселок и холм мгновенно опустели. Онисские всадники и королевские гвардейцы, дворяне-гугеноты и дворяне-католики — все хлынули к дороге, на которую первыми ступили два брата.

Вскоре оба лагеря соединились, воины обнимались друг с другом, и на той самой дороге, где они думали найти смерть, три тысячи французов вознесли благодарность Небу и закричали: “Да здравствует Франция!”

— Господа! — воскликнул один из офицеров-гугенотов. — Мы должны кричать: “Да здравствует адмирал!” — ибо не кто иной, как герцог Жуаез спас нам жизнь в эту ночь, а сегодня утром даровал нам великое счастье обняться с нашими соотечественниками.

Мощный гул одобрения был ответом на эти слова.

На глазах у обоих братьев выступили слезы. Они обменялись несколькими словами.

— Что с герцогом? — спросил Жуаез.

— Судя по всему, он погиб, — ответил Анри.

— А точно ли это?

— Онисские кавалеристы видели труп его лошади и по некоторым признакам опознали его самого. Лошадь тащила за собой тело всадника, нога которого застряла в стремени, а голова была под водой.

— Это горестный для Франции день, — молвил адмирал. Затем, обернувшись к своим людям, он громко объявил. — Не будем терять понапрасну времени, господа! По всей вероятности, как только вода спадет, на нас будет произведено нападение. Нам надо окопаться здесь, пока мы не получим продовольствия и достоверных известий.

— Но, ваша светлость, — возразил кто-то, — кавалерия не сможет действовать. Лошадей кормили последний раз вчера около четырех часов, они, несчастные, подыхают с голоду.

— На нашей стоянке есть зерно, — сказал онисский офицер, — но как быть с людьми?

— Если есть зерно, — ответил адмирал, — мне большего не надо. Люди будут есть то же, что и лошади.

— Брат, — прервал его Анри, — прошу тебя, дай мне возможность хоть минуту поговорить с тобой наедине.

— Я займу этот поселок, — ответил Жуаез, — найди какое-нибудь жилье для меня и жди меня там.

Анри вернулся к своим спутникам.

— Теперь вы среди войска, — заявил он Реми. — Послушайтесь меня — спрячьтесь в помещении, которое я подыщу. Не следует, чтобы кто-нибудь видел вашу госпожу. Сегодня вечером, когда все заснут, я соображу, как обеспечить вам большую свободу.

Реми и Диана заняли помещение, которое уступил им офицер онисских кавалеристов, с прибытием Жуаеза ставший всего-навсего исполнителем распоряжений адмирала.

Около двух часов пополудни герцог де Жуаез под звуки труб и литавр вступил со своими частями в поселок, разместил людей и отдал строгие приказы, которые должны были воспрепятствовать какому-либо беспорядку.

Затем он велел раздать людям ячмень, лошадям овес и воду тем и другим; несколько бочек пива и вина, найденные в погребах, были по его распоряжению отданы раненым, а сам он, объезжая посты, подкрепился на глазах у всех куском черного хлеба и запил его стаканом воды. Повсюду солдаты встречали адмирала как избавителя возгласами любви и благодарности.

— Ладно, ладно, — сказал он, оставшись с глазу на глаз с братом, — пусть только фламандцы сунутся сюда, я их разобью наголову, и даже — Богом клянусь — я их съем, так как голоден как волк, а это, — шепнул он Анри, швырнув подальше кусок хлеба, который он только что ел с притворным восторгом, — пища совершенно несъедобная.

Затем, обхватив руками шею брата, он сказал:

— А теперь, дорогой мой, побеседуем, и ты мне расскажешь, каким образом очутился во Фландрии. Я был уверен, что ты в Париже…

— Брат, жизнь в Париже стала для меня невыносимой, вот я и отправился к тебе во Фландрию.

— И все это по-прежнему от любви? — спросил Жуаез.

— Нет, с отчаяния. Теперь, клянусь тебе, Анри, я больше не влюблен; отныне моей страстью стала неизбывная печаль.

— Брат, — воскликнул Жуаез, — позволь сказать тебе, что ты полюбил очень дурную женщину.

— Почему?

— Да, Анри, случается, что на определенном уровне порока или добродетели твари земные преступают волю Божью и становятся человекоубийцами и палачами, что в равной степени осуждается церковью. И когда от избытка добродетели человек не считается со страданиями ближнего — это варварское изуверство, это отсутствие христианского милосердия.

— Брат, мой, брат! — воскликнул Анри. — Не клевещи на добродетель.

— О, я и не думаю клеветать на добродетель, Анри. Я только осуждаю порок. И повторяю, что это — дурная женщина, и даже обладание ею, как бы ты его ни желал, не стоит тех страданий, которые ты испытал из-за нее. И — Бог ты мой! — это как раз тот случай, когда можно воспользоваться своей силой и властью, воспользоваться для самозащиты, а отнюдь не нападая. Клянусь самим дьяволом, Анри, скажу тебе, что на твоем месте я бы приступом взял дом этой женщины, я бы взял ее, как ее дом, а затем, когда, по примеру всех побежденных людей, становящихся перед победителем такими же смиренными, какими они были яростными до борьбы, она бы сама обвила руками твою шею со словами: “Анри, я тебя обожаю!” — тогда бы я оттолкнул ее и ответил ей: “Сударыня, теперь ваша очередь, я достаточно страдал, теперь пострадайте и вы”.

Анри схватил брата за руку.

— Ты сам не веришь ни одному слову из того, что говоришь, Жуаез, — сказал он.

— Верю, клянусь душой.

— Ты, такой добрый, великодушный!

— Быть великодушным с бессердечными людьми — значит дурачить самого себя.

— О Жуаез, Жуаез, ты не знаешь этой женщины.

— Тысяча демонов! Да я и не хочу ее знать.

— Почему?

— Потому что она вынудила бы меня совершить то, что другие назвали бы преступлением, но что я считаю актом справедливого возмездия.

— Брат, — с кротчайшей улыбкой сказал Анри, — какое счастье для тебя, что ты не влюблен. Но прошу вас, господин адмирал, перестанем говорить о моем любовном безумии и обсудим военные дела!

— Согласен, ведь разговорами о своем безумии ты, чего доброго, и меня сведешь с ума.

— Ты видишь, у нас нет продовольствия.

— Вижу, но я уже думал о способе раздобыть его.

— И надумал что-нибудь?

— Кажется, да.

— Что же?

— Я не могу двинуться отсюда, пока не получу известий о других частях армии. Ведь здесь выгодная позиция, и я готов защищать ее против сил, в пять раз превосходящих мои собственные. Но я вышлю отряд смельчаков на разведку. Прежде всего они раздобудут новости — а это главная пища для людей в нашем положении; а затем продовольствие — ведь эта Фландрия в самом деле прекрасная страна.

— Не очень-то прекрасная, брат, не очень!

— О, я говорю о стране, какой ее создал Господь, а не о людях — они-то всегда портят Его творения. Пойми, Анри, какое безрассудство совершил герцог Анжуйский, какую партию он проиграл, как быстро гордыня и опрометчивость погубили несчастного Франсуа! Мир праху его, не будем больше говорить о нем, но ведь он действительно мог приобрести и неувядаемую славу, и одно из прекраснейших королевств Европы, а вместо этого он сыграл на руку… кому? Вильгельму Лукавому. А впрочем, Анри, знаешь, антверпенцы здорово сражались!

— И, говорят, ты тоже, брат.

— Да, в тот день я был в ударе, и к тому же произошло событие, которое сильно меня подзадорило.

— Какое?

— Я сразился на поле брани со шпагой, хорошо мне знакомой.

— С французом?

— Да, с французом.

— И он находился в рядах фламандцев?

— Во главе их. Анри, надо раскрыть эту тайну, чтобы с ним произошло то, что произошло с Сальседом на Гревской площади.

— Дорогой мой повелитель, ты, к несказанной моей радости, вернулся цел и невредим, а вот мне, который еще ничего не сделал, надо тоже что-нибудь совершить.

— А что ты хотел бы сделать?

— Прошу тебя, назначь меня командиром разведчиков.

— Нет, это дело слишком опасное, Анри. Я бы не сказал тебе этого перед посторонними, но я не хочу допустить, чтобы ты умер незаметной и потому бесславной смертью. Разведчики могут повстречаться с отрядом этих фламандских мужиков, которые вооружены цепами и косами: вы убьете из них тысячу, но вдруг да останется один, который разрубит тебя на две половины или обезобразит. Нет, Анри, если уж ты непременно хочешь умереть, я найду для тебя более доблестную смерть.

— Брат, умоляю тебя, согласись на то, о чем я прошу. Я приму все меры предосторожности и обещаю тебе вернуться.

— Ладно, я все понимаю.

— Что ты понимаешь?

— Ты решил посмотреть, не смягчит ли ее жестокое сердце тот шум, который поднимется вокруг геройского подвига. Признайся, что именно этим объясняется твое упорство.

— Признаюсь, если тебе так угодно, брат.

— Что ж, ты прав. Женщины, которые остаются непреклонными перед лицом большой любви, часто прельщаются небольшой славой.

— Стало быть, ты поручишь мне это командование?

— Придется, раз уж ты так этого хочешь.

— Я могу выступить сегодня же?

— Непременно, Анри. Ты сам понимаешь — мы не можем дольше ждать.

— Сколько человек ты выделишь в мое распоряжение?

— Не более ста. Я не могу ослабить свою позицию, Анри.

— Можешь дать и меньше.

— Ни в коем случае. Я бы хотел дать тебе вдвое больше. Но пообещай мне, что ты вступишь в бой только в том случае, если у противника будет не более трехсот человек. Если их будет больше, ты отступишь, а не пойдешь на верную гибель.

— Брат, — с улыбкой сказал Анри, — ты продаешь мне за дорогую цену славу, которую не желаешь дать даром.

— Тогда, дорогой Анри, ты ее и не купишь, и даже даром не получишь. Разведчиками будет командовать другой.

— Брат, приказывай, я выполню все.

— Ты вступишь в бой только с противником, равным по количеству людей либо только вдвое или втрое превосходящим твои силы.

— Клянусь.

— Отлично. Из какой части ты возьмешь людей?

— Позволь мне взять сотню онисских кавалеристов. У меня среди них много друзей. Я выберу тех, кто будет делать все, что я прикажу.

— Хорошо, бери онисцев.

— Когда мне выступить?

— Немедленно. Вели выдать людям питание на один день, коням — на два. Помни, я хочу получить сведения как можно скорей и из надежных источников.

— Еду, брат. У тебя нет никаких секретных поручений?

— Не разглашай гибели герцога: пусть думают, что он у меня в лагере. Преувеличивай численность моего войска. Если, паче чаяния, вы найдете тело герцога, воздай ему все должные почести. Хоть он и был дурной человек и ничтожный полководец, все же он принадлежал к царствующему дому. Вели положить тело в дубовый гроб, и мы отправим его бренные останки в Сен-Дени для погребения в усыпальнице французских королей.

— Хорошо, брат. Это все?

— Все.

Анри хотел было поцеловать руку старшему брату, но тот ласково обнял его.

— Еще раз обещай мне, Анри, — сказал адмирал, — что эта разведка не хитрость, к которой ты прибегаешь, чтобы доблестно умереть.

— Брат, когда я отправился к тебе во Фландрию, у меня была такая мысль. Но теперь, клянусь тебе, я отказался от нее.

— С каких это пор?

— Два часа назад.

— А по какому случаю?

— Брат, прости, если я умолчу.

— Ладно, Анри, ладно, храни свои тайны.

— О Анн, как ты добр ко мне!

Молодые люди снова заключили друг друга в объятия и расстались, но еще не раз оборачивались, чтобы обменяться приветствиями и улыбками.

IX

ПОХОД

Не помня себя от радости, дю Бушаж направился к Реми и Диане.

— Будьте готовы через четверть часа, мы выступаем. Двух оседланных лошадей вы найдете у двери, к которой выходит небольшая деревянная лестница, примыкающая к коридору. Незаметно следите за нашим отрядом и ни с кем не говорите ни слова.

Затем Анри вышел на галерею, опоясывающую дом, и крикнул:

— Трубачи онисских кавалеристов, играйте сбор!

Сигнал гулко разнесся по поселку. Офицер привел своих людей, и они тотчас выстроились перед домом.

Слуги их шли за ними с мулами и двумя подводами. Реми и его спутница, следуя совету Анри, незаметно примкнули к этому обозу.

— Солдаты, — сказал Анри, — брат мой, адмирал де Жуаез, на время поручил мне командование вашей частью и велел произвести разведку. Из вас сто человек должны сопровождать меня. Поручение опасное, но вы пойдете вперед ради спасения всех. Кто добровольно последует за мной?

Все триста человек, как один, сделали шаг вперед.

— Господа, — сказал Анри, — благодарю вас всех. Недаром вы были примером доблести для всей армии. Но я могу взятье собой только сто человек и сам выбирать не стану. Пусть решает случай. Сударь, — обратился он к офицеру, — прошу вас, произведите жеребьевку.

Пока офицер занимался этим делом, Жуаез давал брату последние указания.

— Слушай внимательно, Анри, — говорил он. — Равнина быстро подсыхает. Местные жители уверяют, что между Контином и Рюпельмондом можно проехать. Ваш путь пролегает между большой рекой Шельдой и речкой Рюпель. На берегу Шельды, не доезжая до Рюпельмонда, вы найдете пригнанные из-под Антверпена лодки и переправитесь на них через Шельду. Переправляться через Рюпель вам незачем. Надеюсь, что, еще не добравшись до Рюпельмонда, вы найдете либо склады продовольствия, либо мельницы.

Выслушав брата, Анри заторопился с выступлением.

— Повремени, — сказал Жуаез. — Ты забываешь главное. Мои люди захватили трех крестьян. Одного я даю тебе в проводники. Никакой ложной жалости: при первой же попытке предательства — пуля или удар кинжалом.

С этими словами адмирал обнял брата и скомандовал: “На коней!”

Анри приставил к проводнику двух конвоиров с заряженными пистолетами. Реми и его спутница держались в отдалении среди слуг. Анри не отдал никаких распоряжений на их счет, считая, что всеобщее любопытство и так уже достаточно возбуждено, незачем было усиливать его мерами предосторожности, которые могли оказаться скорее опасными, чем полезными.

Сам же он, не докучая своим подопечным даже взглядами в их сторону, занял по выезде из городка свое место во главе отряда.

Ехали медленно. Твердая почва порой уходила из-под копыт лошадей, и весь отряд увязал в грязи. Пока не была обнаружена мощеная дорога, которую они искали, приходилось мириться с тем, что кони вынуждены были идти, словно стреноженные.

Время от времени на равнине появлялись какие-то призраки, бегущие без оглядки от топота копыт. То были либо крестьяне, слишком поспешно возвратившиеся в родные места и боявшиеся попасть в руки врагов, которых они намеревались уничтожить, либо несчастные французы, полумертвые от голода и холода и не способные сопротивляться вооруженным людям; не зная, враги или друзья настигают их, они старались на ночь куда-нибудь укрыться.

Проехав за три часа два лье, отважные разведчики добрались до реки Рюпель, вдоль берега которой тянулась мощеная дорога. Но теперь на смену трудностям пришли опасности: две-три лошади зашибли себе ноги о неплотно уложенные камни или, поскользнувшись на покрытых тиной камнях, упали в реку вместе со своими седоками. Несколько раз с лодок, стоявших на причале у противоположного берега, в отряд стреляли, так что один всадник и двое слуг были ранены. Одного из слуг пуля настигла рядом с Дианой, она не проявила ни малейшего страха, только пожалела раненого. В этих трудных условиях Анри показал себя достойным предводителем и верным другом своих людей. Он шел впереди, заставляя тем самым других следовать за собой, и доверял не столько своему разумению, сколько инстинкту лошади, которую дал ему брат. Таким образом, он вел своих людей по спасительной стезе и рисковал только собственной жизнью.

Немного не доезжая Рюпельмонда, онисские кавалеристы наткнулись на горстку французских солдат, сидевших на корточках вокруг груды тлеющего торфа. Несчастные жарили кусок конины: это была единственная пища, которую им удалось раздобыть за последние двое суток.

Завидев всадников, участники этого жалкого пиршества всполошились. Они хотели было удрать, но один из них удержал товарищей:

— Чего нам бояться? Если это враги, они убьют нас, и, по крайней мере, все разом будет кончено.

— Франция! Франция! — крикнул Анри, услышавший эти слова. — Идите к нам, бедняги.

Измученные французы, узнав соотечественников, подбежали к ним. Их тотчас же снабдили плащами, дали хлебнуть можжевеловой настойки и позволили сесть на мулов, за спиной слуг. Таким образом, они смогли присоединиться к отряду.

Наконец глубокой ночью добрались до Шельды. У самого берега онисские кавалеристы застали двух мужчин: на ломаном фламандском языке они уговаривали лодочника перевезти их на другой берег. Тот отказывался и даже угрожал. Онисский офицер говорил по-голландски. Он велел отряду остановиться, а сам, спешившись, тихонько приблизился к спорившим и расслышал слова лодочника:

— Вы французы. Здесь вы и умрете. На тот берег вам не попасть.

Один из мужчин приставил к горлу лодочника кинжал и, уже не пытаясь коверкать свою речь, сказал на чистейшем французском языке:

— Умереть придется тебе, хоть ты и фламандец, если ты тотчас же не перевезешь нас!

— Держитесь, господа, держитесь! — крикнул офицер. — Через пять минут мы будем с вами!

Но, заслышав эти слова, оба француза от изумления ослабили хватку и обернулись. Лодочник успел развязать веревку, которая держала лодку у берега, и поспешно отчалил, оставив французов на берегу.

Один из кавалеристов, смекнув, какую огромную пользу может принести лодка, въехал на лошади в реку и выстрелом из пистолета уложил лодочника наповал.

Оставшись без гребца, лодка завертелась, но так как она еще не достигла середины реки, волна прибила ее к берегу. Оба человека, споривших с лодочником, тотчас завладели лодкой и первыми уселись в нее. Это явное желание обособиться удивило офицера, и он спросил:

— Позвольте узнать, господа, кто вы такие?

— Сударь, мы офицеры морской пехоты. А вы, как видно, онисские кавалеристы?

— Да, сударь, и мы очень рады быть вам полезными. Не хотите ли присоединиться к нам?

— Охотно, господа.

— В таком случае садитесь в подводу, если вы слишком устали, чтобы следовать за нами пешком.

— Разрешите узнать, куда вы держите путь? — спросил второй морской офицер, до того времени молчавший.

— Нам приказано добраться до Рюпельмонда, сударь.

— Будьте осторожны, — продолжал тот же офицер, — сегодня утром в том же направлении проехал испанский отряд, очевидно, выступивший из Антверпена. На закате мы сочли возможным рискнуть. Два человека ни в ком не вызовут опасений, но вы, целый отряд…

— Это, пожалуй, верно, — сказал офицер. — Сейчас я позову нашего командира.

Он подозвал Анри. Тот приблизился и спросил, в чем дело.

— Дело в том, — объяснил офицер, — что вот эти господа встретили сегодня утром испанскую воинскую часть, которая двигалась в том же направлении, что и мы.

— Сколько человек было в отряде? — спросил Анри.

— Человек пятьдесят.

— Ну и что же? Вас это пугает?

— Нет, ваше сиятельство, но я думаю, что следовало бы захватить лодку с собой. Она вмещает двадцать человек, и если нужно будет переправляться через реку, это можно будет сделать в несколько приемов, держа лошадей под уздцы.

— Хорошо, — сказал Анри, — возьмем лодку. Кажется, при впадении Рюпеля в Шельду стоят какие-то дома.

— Там целый поселок, — вставил кто-то.

— Едем туда. Угол, образуемый слиянием двух рек, должен быть превосходной позицией. Вперед, кавалеристы! Пусть два человека сядут в лодку и направляют ее в ту сторону, куда мы поедем.

— Если разрешите, — сказал один из морских офицеров, — лодку поведем мы.

— Согласен, господа, — отвечал Анри, — но не теряйте нас из виду и присоединитесь к нам, как только мы вступим в поселок.

— А если у нас заберут лодку, когда мы оставим ее?

— В ста шагах от поселка вы найдете пост из десяти человек. Ему вы и передадите лодку.

— Отлично, — сказал морской офицер и, сильно взмахивая веслами, отчалил от берега.

— Странно, — произнес Анри, снова пускаясь в путь, — этот голос мне очень знаком.

Час спустя они уже были в поселке, действительно занятом испанским отрядом, о котором говорил морской офицер. Внезапно атакованные испанцы почти не сопротивлялись. Анри велел обезоружить пленных и запереть их в одном из самых прочных домов поселка, приставив к ним караул из десяти человек. Других десять человек он отправил охранять лодку и, наконец, расставил еще с десяток в различных точках поселка, пообещав им смену через час. Затем он распорядился, чтобы люди поели сменами по двадцать человек в доме напротив того, где были заперты пленные испанцы. Ужин для первых пятидесяти или шестидесяти был уже готов: это была еда, предназначенная для испанцев.

Во втором этаже Анри выбрал комнату для Дианы и Реми, так как не хотел, чтобы они ужинали вместе со всеми. За стол он усадил офицера и еще семнадцать человек и поручил ему пригласить обоих морских офицеров, которые вели лодку.

Затем, прежде чем подкрепиться самому, он отправился проверить сторожевые посты. Спустя полчаса он вернулся. Этого получаса ему было вполне достаточно, чтобы обеспечить питанием и квартирами всех своих людей и отдать необходимые распоряжения на случай внезапного нападения голландцев. Несмотря на то что он просил онисцев ужинать без него, они до его прихода ни к чему не притрагивались, однако сели за стол, и некоторые от усталости задремали прямо на стульях.

При появлении графа спящие проснулись, а те, кто бодрствовал, вскочили на ноги. Анри обвел взглядом просторную комнату.

Медные лампы, подвешенные к потолку, отбрасывали тусклый свет и дымили.

Вид стола, уставленного пшеничным хлебом, жареным окороком и кружками пенящегося пива раздразнил бы аппетит не только у людей, не евших и не пивших целые сутки.

Анри указали на оставленное для него почетное место.

Он уселся и указал:

— Приступайте, господа.

По тому, как бойко ножи и вилки застучали по фаянсовым тарелкам после того, как были произнесены эти слова, Анри мог заключить, что их ждали с некоторым нетерпением и приняли с величайшей радостью.

— Кстати, — спросил он онисского офицера, — нашлись наши моряки?

— Да, сударь.

— Где же они?

— Вон там, в самом краю стола.

Действительно, офицеры сидели не только в дальнем конце стола, но и выбрали самое темное место во всей комнате.

— Господа, — сказал им Анри, — вам там неудобно сидеть, и вы, сдается мне, ничего не едите.

— Благодарствуйте, граф, — ответил один из них, — мы очень устали и гораздо больше нуждаемся в отдыхе, чем в пище. Мы уже говорили это господам кавалеристам, но они настояли на том, чтобы мы сели ужинать, утверждая, что таков ваш приказ. Для нас это большая честь, и мы вам очень благодарны. Но все же если, не задерживая нас дольше, вы были бы так добры, что велели бы предоставить нам комнату…

Анри слушал с величайшим вниманием, но было ясно, что голос собеседника интересует его больше, чем сам ответ.

— Ваш товарищ такого же мнения? — спросил он, когда морской офицер замолчал.

При этих словах дю Бушаж так испытующе смотрел на второго офицера, низко нахлобучившего шляпу и упорно молчавшего, что все сидевшие за столом тоже стали к нему приглядываться.

Вынужденный хоть что-нибудь ответить, офицер еле внятно пробормотал:

— Да, граф.

Услышав этот голос, Анри вздрогнул. Затем он встал и решительно направился туда, где сидели оба офицера. Все присутствующие с напряженным вниманием следили за действиями Анри, явно свидетельствовавшими о его крайнем удивлении.

Анри остановился подле обоих офицеров.

— Сударь, — обратился он к тому, кто говорил первым, — окажите мне одну милость.

— Какую же, граф?

— Убедите меня в том, что вы не родной брат господина Орильи или не сам господин Орильи.

— Орильи?! — вскричали все присутствующие.

— А вашего спутника, — продолжал Анри, — я покорнейше прошу слегка приподнять шляпу, закрывающую его лицо, иначе мне придется назвать его принцем и низко склониться перед ним.

И, говоря это, Анри снял шляпу и отвесил незнакомцу почтительный поклон.

Тот поднял голову.

— Его высочество герцог Анжуйский! — в один голос закричали кавалеристы.

— Герцог жив!

— Ну что ж, господа, — сказал морской офицер, — раз бы готовы признать вашего побежденного, скитающегося принца, я не стану больше препятствовать изъявлению чувств, которые меня глубоко трогают. Вы не ошиблись, господа, перед вами герцог Анжуйский.

— Да здравствует его высочество! — дружно закричали кавалеристы.

X

ПАВЕЛ ЭМИЛИЙ

Как ни искренни были эти приветствия, герцога они смутили.

— Потише, господа, потише, — сказал он, — прошу вас, не радуйтесь больше меня удаче, выпавшей на мою долю. Я счастлив, что не погиб, но поверьте — не узнай вы меня, я не стал бы первым хвалиться тем, что сохранил жизнь.

— Как, ваше высочество! — воскликнул Анри, — вы меня узнали, вы оказались среди французов, вы видели, как мы сокрушались о вашей гибели, и вы не открыли нам, что мы печалимся понапрасну?

— Господа, — ответил герцог, — помимо множества причин, в силу которых я предпочитал остаться неузнанным, признаюсь вам, что, раз уж меня считали погибшим, я не прочь был воспользоваться случаем, который мне вряд ли еще представится при жизни, и узнать, какое надо мной будет произнесено надгробное слово.

— Ваше высочество, что вы!

— Нет, в самом деле, — произнес герцог, — я похож на Александра Македонского; смотрю на военное дело как на искусство и, подобно всем людям искусства, весьма самолюбив. Так вот, положа руку на сердце, я должен признать, что, по-видимому, совершил ошибку.

— Ваше высочество, — сказал Анри, опустив глаза, — прошу вас, не говорите так.

— Почему? Непогрешим ведь только один папа, да и то со времен Бонифация Восьмого непогрешимость эта весьма оспаривается.

— Подумайте, ваше высочество, чему вы подвергали нас, если бы вдруг кто-нибудь из присутствующих позволил себе высказать свое мнение об этом деле и мнение это оказалось бы нелестным.

— Ну и что же! Неужели вы думаете, что я сам не осуждаю себя, и весьма строго, не за то, что начал сражение, а за то, что проиграл его?

— Ваша доброта пугает нас, и да разрешит мне ваше высочество заметить, что и веселость ваша неестественна. Да соблаговолит ваше высочество успокоить нас, сказав нам, что вы не страдаете.

Грозная тень легла на чело принца и словно покрыла его, уже отмеченное роком, зловещим траурным крепом.

— Нет, нет, — сказал он. — Я, благодарение Богу, здоровее, чем когда-либо, и отлично чувствую себя среди вас.

Присутствующие поклонились.

— Сколько человек под вашим началом, дю Бушаж? — спросил герцог.

— Сто пятьдесят, ваше высочество.

— Так, так, сто пятьдесят из двенадцати тысяч — то же соотношение, что и после битвы при Каннах. Господа, в Антверпен отошлют целое буасо принадлежавших вам колец, но сомневаюсь, чтобы они пригодились фламандским красоткам, разве что мужья обточат им пальцы своими ножами. Они славно резали, эти ножи!

— Ваше высочество, — продолжал Анри, — если наша битва — это Канны, то мы счастливее римлян, ибо сохранили своего Павла Эмилия.

— Клянусь душой, господа, — сказал герцог, — Павел Эмилий Антверпена — это Жуаез, и, по всей вероятности, для полноты сходства твой брат погиб, не правда ли, дю Бушаж?

При этом хладнокровно заданном вопросе у Анри болезненно сжалось сердце.

— Нет, ваше высочество, — ответил он, — брат жив.

— А, тем лучше! — с ледяной улыбкой воскликнул герцог. — Славный наш Жуаез уцелел! Где же он? Я хочу его обнять!

— Его здесь нет, ваше высочество.

— Что же, он ранен?

— Нет, он цел и невредим.

— Но, подобно мне, он беглец, скиталец, голоден, опозорен, жалок! Увы! Поговорка права: для славы — меч, после меча — кровь, после крови — слезы.

— Я не знал этой поговорки, но вопреки ей рад сообщить вашему высочеству, что моему брату посчастливилось спасти три тысячи человек, с которыми он занял неплохой городок в семи лье отсюда, а я, каким видит меня ваше высочество, нахожусь здесь в качестве разведчика его войска.

Герцог побледнел.

— Три тысячи человек! — повторил он. — И эти три тысячи сохранил Жуаез! Да знаешь ли ты, что твой брат — второй Ксенофонт? Для меня, черт побери, большая удача, что мой брат прислал ко мне твоего. Иначе я возвратился бы во Францию совсем один. Да здравствует Жуаез! К чертям Валуа! Право слово, не только королевский дом может избрать своим девизом “Hilariter”.

— Ваше высочество! — пробормотал дю Бушаж, удрученный сознанием, что под наигранной веселостью герцога таится мрачная, мучительная зависть.

— Нет, клянусь душой, я говорю правду, верно, Орильи? Мы возвращаемся во Францию, точь-в-точь как Франциск Первый после битвы при Павии. Все потеряно, и честь в придачу. Ха-ха-ха! Вот он, девиз французского королевского дома.

Этот смех, горький, как рыдание, был встречен мрачным безмолвием, которое Анри прервал словами:

— Расскажите же нам, как добрый гений Франции спас ваше высочество.

— Эх, любезный граф, все очень просто. По всей вероятности, гений — покровитель Франции — в тот момент был занят чем-то более важным, вот мне и пришлось спасаться самому.

— Каким же образом?

— Улепетывая со всех ног.

Никто из присутствующих не улыбнулся в ответ на эту остроту, за которую герцог, несомненно, покарал бы смертью, если бы ее позволил себе кто-нибудь другой.

— Всем известны хладнокровие, храбрость и полководческий талант вашего высочества, — возразил Анри. — Мы умоляем вас не терзать наши сердца, приписывая себе воображаемые ошибки. Самый даровитый полководец может потерпеть поражение, и даже Ганнибал был побежден при Заме.

— Да, — ответил герцог, — но Ганнибал выиграл битвы при Требии, на Тразименском озере и в Каннах, а я — только битву при Като-Камбрези. Этого, по правде говоря, маловато для сравнения меня с Ганнибалом.

— Вы изволите шутить, ваше высочество, говоря, что бежали?

— Нет, черт возьми! И не думаю шутить. Неужели, дю Бушаж, ты находишь, что это предмет для шутки?

— Да разве можно было поступить иначе, граф? — вмешался Орильи, считая, что для него наступил момент поддержать своего господина.

— Замолчи, Орильи, — сказал герцог, — спроси у тени Сент-Эньяна, можно ли было не бежать.

Орильи опустил голову.

— Ах да, вы же не знаете, что произошло с Сент-Эньяном. Я вам расскажу не в трех словах, а в трех гримасах.

При этой новой шутке, омерзительной в столь тягостных обстоятельствах, кавалеристы нахмурились, не смущаясь тем, что это могло не понравиться их повелителю.

— Итак, представьте себе, господа, — начал принц, делая вид, что не заметил всеобщего недовольства, — представьте себе, что в ту минуту, когда неблагоприятный исход битвы уже определился, Сент-Эньян собрал вокруг себя пятьсот всадников и, вместо того чтобы отступить, как все прочие, подъехал ко мне со словами: “Нужно немедленно идти в атаку, ваше высочество!” “Как так? — возразил я. — Вы с ума сошли, Сент-Эньян. Их сто против одного”. “Будь их тысяча против одного, — ответил он с ужасающей гримасой, — я пойду в атаку”. “Идите, друг мой, идите — сказал я, — что до меня, то в атаку я не пойду, а поступлю совсем наоборот”. — “В таком случае дайте мне вашего коня, который еле передвигает ноги, а сами возьмите моего, он не устал. Я ведь не собираюсь бежать, мне любой конь сгодится”. И действительно, он отдал мне своего вороного коня, а сам пересел на моего белого, сказав мне при этом: “Принц, на этом скакуне вы проделаете двадцать лье за четыре часа. — Затем, обернувшись к своим людям, он воскликнул: — Вперед, все те, кто не хочет повернуться спиной к врагам!” И он бросился навстречу фламандцам с гримасой еще более страшной, чем первая. Он рассчитывал встретить людей, а встретил воду. Я-то это предвидел: Сент-Эньян и его паладины погибли. Послушай он меня, вместо того чтобы проявить такую бесполезную отвагу, он сидел бы с нами за этим столом и не строил бы в эту минуту третью гримасу, еще более безобразную, чем две первые.

Дрожь ужаса и возмущения проняла всех присутствующих.

“У этого негодяя нет сердца, — подумал Анри. — Как жаль, что его несчастье, его позор и — главное — его сан избавляют этого человека от вызова, который с радостью бросил бы ему любой из нас!”

— Господа, — понизив голос, сказал Орильи, почувствовав, какое неприятное впечатление произвела на собравшихся здесь храбрецов речь принца, — вы видите, в каком тяжелом состоянии его высочество, не обращайте внимания на его слова. Мне кажется, что после поразившего его несчастья он временами просто заговаривается.

— Вот как случилось, — продолжал принц, осушая стакан, — что Сент-Эньян умер, а я жив. Впрочем, погибая, он оказал мне последнюю услугу; поскольку он ехал на моем коне, все решили, что погиб я, и слух этот распространился не только во французском войске, но и среди фламандцев, которые прекратили преследование. Но будьте спокойны, господа: добрые фламандцы недолго будут ликовать. Мы отомстим, страшно отомстим, и со вчерашнего дня, по крайней мере в мыслях своих, я формирую самую грозную армию, какая когда-либо существовала.

— А пока, ваше высочество, — заявил Анри, — примите командование моим отрядом; мне, скромному дворянину, не подобает отдавать приказания там, где находится представитель королевского дома.

— Согласен, — сказал принц. — Прежде всего я приказываю всем приняться за ужин. В частности, это относится к вам, дю Бушаж, вы даже не придвинули к себе тарелку.

— Ваше высочество, я не голоден.

— В таком случае, друг мой дю Бушаж, проверьте еще раз посты. Объявите командирам, что я жив, но попросите их не слишком громко выражать свою радость, прежде чем мы не займем какие-нибудь надежные укрепления или не соединимся с войском нашего непобедимого Жуаеза, ибо, признаюсь честно, теперь, пройдя через огонь и воду, я меньше, чем когда-либо, хотел бы попасть в плен.

— Слово вашего высочества — для нас закон, и никто, кроме этих господ, не узнает, что вы оказываете нам честь пребывать среди нас.

Все молча склонились.

Как видит читатель, этому потерпевшему поражение бродяге и беглецу достаточно было одного мгновения, чтобы стать кичливым, беззаботным и властным.

Повелевать сотней людей или ста тысячами — все равно повелевать. Герцог Анжуйский поступил бы точно так же и с самим Жуаезом. Властители всегда требуют не того, что заслужили, а того, что, по их мнению, им следует по их положению.

Пока дю Бушаж выполнял данное ему приказание как можно тщательнее, чтобы никому не пришла в голову мысль, что он раздосадован своим подчиненным положением, Франсуа расспрашивал, и Орильи, эта тень господина, повторявшая все его движения, тоже занимался расспросами.

Герцога очень удивляло, что военный с именем и рангом дю Бушажа согласился принять командование горсткой людей и отправился в столь опасную экспедицию. Подобное дело надлежало поручить какому-нибудь лейтенанту, а не брату адмирала.

Принцу все внушало подозрения, а всякое подозрение надо было проверить. Он настойчиво расспрашивал и в конце концов узнал, что адмирал поручил брату возглавить разведку, лишь уступив его настояниям.

— Почему же, с какой целью, — спросил герцог у онисского офицера, — граф столь упорно добивался, чтобы ему дали такое, в сущности, маловажное поручение?

— Прежде всего он хотел оказать помощь войску, — сказал офицер, — ив этом его чувстве я не сомневаюсь.

— Прежде всего, сказали вы. А какие еще были побуждения, сударь?

— Ах, ваше высочество, — ответил офицер, — этого я не знаю.

— Вы меня обманываете или сами обманываетесь, сударь. Вы это знаете.

— Даже вашему высочеству я могу назвать только причины, связанные со службой.

— Вот видите, господа, — сказал герцог, обращаясь к немногим онисцам, еще сидевшим за столом, — я был прав, стараясь остаться неузнанным. В моем войске, оказывается, есть тайны, в которые меня не посвящают.

— О, ваше высочество, — возразил офицер, — вы очень дурно истолковали мою сдержанность: тайна касается только самого графа дю Бушажа. Разве не могло случиться, что, служа общим интересам, он пожелал оказать услугу кому-нибудь из своих родственников или близких друзей?

— Кто же здесь находится из родственников или близких друзей графа? Скажите мне, я хочу поскорее обнять его!

— Ваше высочество, — сказал Орильи с почтительной фамильярностью, которую он уже давно усвоил в обращении с принцем, — я наполовину раскрыл эту тайну, и в ней нет ничего, что могло бы вызвать подозрение вашего высочества. Родственник, которому граф дю Бушаж стремился дать охрану, он…

— Ну же, — сказал принц, — договаривайте, Орильи.

— Так вот, ваше высочество, это на самом деле родственница.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся граф. — Почему же мне не сказали этого сразу? Милейший Анри!.. Ну, это же так понятно… Ладно, ладно, закроем глаза на родственницу и не будем о ней говорить.

— Это самое лучшее, что ваше высочество может сделать, тем более что все это весьма таинственно.

— Вот как!

— Да, эта особа, как прославленная Брадаманта, историю которой я раз двадцать декламировал вашему высочеству, скрывается под мужским одеянием.

— О, ваше высочество, — умоляюще промолвил онисский офицер. — Господин Анри, как мне показалось, проявляет величайшее почтение к этой даме и, по всей вероятности, был бы очень недоволен нескромностью с чьей-либо стороны.

— Разумеется, разумеется, господин офицер, будьте покойны. Мы будем немы, как гробы, немы, как бедняга Сент-Эньян. Но если мы увидим эту даму, то постараемся не строить ей никаких гримас… Так, так. Стало быть, находясь среди кавалеристов, Анри возит с собой родственницу. А где же она, Орильи?

— Наверху!

— Как? Здесь, в этом доме?

— Да, ваше высочество. Но — тсс! Вот и господин дю Бушаж.

— Тсс! — повторил за ним принц и разразился хохотом.

XI

ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ ПРЕДАЕТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМ

Возвращаясь, Анри услышал зловещий хохот герцога. Но он слишком мало общался с его высочеством, чтобы знать, какие угрозы таило в себе всякое проявление веселости со стороны герцога Анжуйского.

Он мог бы также заметить по смущенному выражению некоторых лиц, что герцог вел в его отсутствие какой-то враждебный ему разговор, прерванный его возвращением.

Но Анри не был настолько подозрителен по натуре, чтобы угадать, в чем дело: здесь у него не было такого близкого друга, который смог бы все объяснить ему в присутствии герцога.

К тому же Орильи бдительно следил за всем, а герцог, уже, без сомнения, выработавший какой-то план действий, удерживал Анри при своей особе до тех пор, пока все кавалеристы, присутствовавшие при разговоре, не удалились.

Герцог внес какое-то изменение в размещение постов. Пока Анри был единственным командиром, он считал правильным занимать в качестве начальника центральное положение и расположил свою штаб-квартиру в доме, где находилась Диана. На следующую по значению точку он отправил онисского офицера.

Герцог, ставший вместо Анри главным начальником, занял его место и отослал Анри туда, куда тот послал онисского офицера. Анри не удивился этому. Принц заметил, что это важнейшая точка, и поручил ему вести там наблюдение. Это было вполне естественно, настолько естественно, что все, и прежде всего сам Анри, обманулись насчет истинных намерений герцога.

Однако он счел необходимым дать кое-какие указания онисскому офицеру и подошел к нему. Было также вполне естественным, чтобы он поручил его покровительству двух лиц, о которых заботился и которых ему теперь приходилось оставить, во всяком случае, на какое-то время.

Но не успел он сказать офицеру двух слов, как в разговор вмешался герцог.

— Секреты! — сказал он со своей обычной коварной улыбкой.

Слишком поздно офицер сообразил, что он наделал своей нескромностью. Раскаиваясь в этом и желая выручить графа, он сказал:

— Нет, ваше высочество, граф только спросил меня, сколько у нас осталось пороху, сухого и годного к употреблению.

Ответ этот имел две цели, если не два результата: первая заключалась в том, чтобы отвести подозрения герцога, если таковые у него были, вторая — дать понять графу, что у него есть союзник, на которого он может рассчитывать.

— А, это дело другое, — заметил герцог, вынужденный сделать вид, что поверил объяснению, иначе он сам изобличил бы себя в соглядатайстве, унизив свое достоинство принца крови.

Воспользовавшись тем, что герцог отвернулся в сторону двери, которую кто-то открыл, офицер торопливо шепнул Анри:

— Его высочеству известно, что вас кто-то сопровождает.

Дю Бушаж вздрогнул, но было уже поздно — невольное движение Анри не ускользнуло от герцога. Притворившись, что желает удостовериться, все ли его распоряжения выполнены, он предложил графу вместе с ним дойти до самого важного сторожевого поста. Дю Бушажу пришлось согласиться. Ему очень хотелось предупредить Реми, посоветовать ему быть настороже и заранее подготовить ответы на вопросы, которые ему могут задать. Но Анри смог только на прощанье сказать офицеру:

— Берегите порох, прошу вас, берегите его так, как берег бы я сам.

— Слушаюсь, господин граф, — ответил молодой человек.

Когда они вышли, герцог спросил у дю Бушажа:

— Где этот порох, о котором вы велели заботиться этому юнцу?

— В том доме, ваше высочество, где я поместил штаб.

— Будьте спокойны, дю Бушаж, — продолжал герцог, — я слишком хорошо понимаю, что такое запас пороха, особенно в нашем положении, чтобы не уделять ему особого внимания. Охранять его буду я сам, а не наш юный друг.

На этом разговор кончился. Они молча доехали до слияния обеих рек. Несколько раз повторив дю Бушажу наставление ни в коем случае не покидать поста у реки, герцог вернулся в поселок и тотчас стал разыскивать спящего Орильи. Он нашел его в помещении, где был подан ужин; завернувшись в чей-то плащ, музыкант спал на скамье.

Герцог ударил его по плечу и разбудил.

Орильи протер глаза и посмотрел на принца.

— Ты слышал? — спросил тот.

— Да, ваше высочество, — ответил Орильи.

— А ты знаешь, что я имею в виду?

— Ясное дело: неизвестную даму, родственницу графа дю Бушажа.

— Ладно. Я вижу, что брюссельский портер и лувенское пиво еще не притупили твоих мыслительных способностей.

— Ну, что вы. Приказывайте или сделайте хоть знак, и вы убедитесь, ваше высочество, что я изобретательней, чем когда-либо.

— Если так, то призови на помощь всю свою фантазию и разгадай остальное.

— Я уже разгадал, что любопытство вашего высочества крайне возбуждено.

— Ну, это свойство моего темперамента. А ты мне скажи, что именно разожгло мое любопытство.

— Вы хотите знать, что за отважное создание следует за братьями Жуаезами сквозь огонь и воду?

— Per mille pericula Martis, как сказала бы моя сестрица Марго, если бы находилась здесь. Ты попал в самую точку. Да, кстати: ты ей написал?

— Кому, ваше высочество?

— Моей сестрице Марго.

— А я должен был написать ее величеству?

— Разумеется.

— О чем?

— Да о том, что мы потерпели поражение, черт побери, разгром и что ей надо стойко держаться.

— По какому случаю, ваше высочество?

— Да по тому случаю, что Испания, избавившись от меня на севере, нападет на нее с юга.

— А, совершенно справедливо!

— Так ты написал?

— Помилуйте, ваше высочество…

— Ты спал!

— Да, должен в этом признаться. Но даже если бы мне пришло в голову написать, чем бы я написал, ваше высочество? У меня здесь нет ни бумаги, ни чернил, ни пера.

— Так поищи! Quaere et invenies, сказано в Евангелии.

— Но каким же чертом, ваше высочество, смог бы я раздобыть все это в хижине крестьянина, который, ставлю тысячу против одного, не умеет писать?

— А ты, болван, все же ищи, и если даже этого не найдешь, зато…

— Зато?..

— Найдешь что-нибудь другое.

— Эх, дурак я, дурак! — вскричал Орильи, ударяя себя по лбу. — Да, да, ваше высочество правы, в голове у меня что-то помутилось. Но это оттого, что я ужасно хочу спать.

— Ну-ну, охотно верю. Но ты все же стряхни с себя сон, и раз ты не написал сестрице Марго, так уж я сам напишу. Только раздобудь мне все, что нужно для писания. Ищи, Орильи, ищи и не возвращайся сюда, пока не найдешь. А я остаюсь здесь.

— Бегу, ваше высочество.

— И если в этих твоих поисках… погоди… если в этих поисках ты заметишь, что этот дом интересен по своему убранству… Ты ведь знаешь, Орильи, как мне нравятся фламандские дома.

— Да, ваше высочество?

— Тогда ты меня позовешь.

— Мигом позову, положитесь на меня.

Орильи встал и легко, словно птица, упорхнул в соседнюю комнату, из которой был ход наверх. А так как он действительно легок, словно птица, то в момент когда он поставил ногу на первую ступеньку, послышался только еле уловимый скрип. В остальном его намерения остались нераскрытыми.

Минут через пять Орильи вернулся к своему повелителю, который, как он сказал, расположился в большой комнате.

— Ну что? — спросил герцог.

— А то, ваше высочество, что, если видимость меня не обманывает, этот дом должен быть очень интересен по своему убранству.

— Почему ты так думаешь?

— Да потому, — тьфу, пропасть! — что в верхнее помещение не так-то легко проникнуть.

— Что это значит?

— Это значит, что вход туда охраняет дракон.

— Что за глупая шутка, милейший маэстро?

— Увы, ваше высочество, это не глупая шутка, а печальная истина. Сокровище находится на втором этаже в комнате, а из-под двери этой комнаты виднеется свет.

— Ладно. А дальше?

— Вашему высочеству угодно сказать: а сперва?

— Орильи!

— Так вот, ваше высочество, на пороге этой комнаты лежит человек, закутанный в большой серый плащ.

— Ого-го! Господин дю Бушаж позволяет себе посылать солдата для охраны дамы своего сердца?

— Это не солдат, ваше высочество, а, вероятнее всего, слуга дамы или самого графа.

— И каков он на вид, этот слуга?

— Его лица я не мог разглядеть, но зато явственно видел рукоять большого фламандского ножа, заткнутого за пояс; он крепко сжимает ее в кулаке, на вид весьма увесистом.

— Это прелюбопытно, — молвил герцог, — расшевели малость этого парня, Орильи!

— Ну нет, ваше высочество!

— Как нет? Что ты говоришь?

— Осмелюсь сказать, что меня не только изукрасит фламандский нож, но я еще наживу себе смертельного врага в лице господ де Жуаезов, любимцев двора. Будь вы королем Нидерландским — куда ни шло, но сейчас мы должны ладить со всеми, в особенности с теми, кто спас нам жизнь, а спасли ее братья Жуаезы. Имейте в виду, ваше высочество, что, если вы этого не скажете, скажут они сами.

— Ты прав, Орильи, — сказал герцог, топнув ногой, — всегда прав, и все же…

— Да, понимаю, и все же, ваше высочество, вы не видели ни одного женского лица в течение двух гибельных недель. Я, конечно, не говорю об этих скотах, населяющих польдеры. Они ведь не заслуживают, чтобы их называли мужчинами и женщинами. Это самцы и самки — больше ничего.

— Я хочу видеть эту любовницу дю Бушажа, Орильи. Я хочу ее видеть, слышишь?

— Да, ваше высочество, слышу.

— Ну так ответь мне хоть что-нибудь.

— Возможно, вы ее и увидите, но только не в открытую дверь.

— Пусть так, — согласился герцог, — если не в открытую дверь, то хоть в закрытое окно.

— А! Это дельная мысль, ваше высочество, и в доказательство того, что я считаю ее прекрасной, я мигом добуду вам приставную лестницу.

Орильи прокрался во двор и направился прямо к навесу, под которым онисские кавалеристы поставили лошадей. Вскоре он нашел там то, что почти всегда можно найти под навесом, а именно — лестницу. Он достаточно ловко пробрался среди спящих людей и животных, чтобы не проснулись одни и не брыкнули другие, и, выйдя на улицу, приставил лестницу к наружной стене дома.

Только принц крови, высокомерно презирающий всякую мещанскую щепетильность, подобно всем деспотам, властвующим “Божьей милостью”, мог решиться в присутствии часового, расхаживающего перед дверью, где были заперты пленные, совершить поступок такой дерзновенно оскорбительный в отношении дю Бушажа, как тот, на который осмелился герцог.

Орильи это понял и обратил внимание герцога на часового, который, не зная, кто перед ним, видимо, намеревался крикнуть им: “Кто идет?”

Франсуа пожал плечами и прямиком направился к часовому.

— Друг мой, — сказал он солдату, — это, кажется, самое высокое место в поселке?

— Так точно, ваше высочество, — ответил часовой, который, узнав герцога, почтительнейше отдал ему честь, — и не будь этих старых лип, при лунном свете были бы хорошо видны окрестности.

— Я так и думал, — молвил герцог, — вот я и велел принести эту лестницу, чтобы поверх деревьев обозреть местность. Ну-ка, полезай, Орильи, или нет, лучше полезу я: начальник должен все видеть сам.

— А куда приставить лестницу, ваше высочество? — спросил лицемерный слуга.

— Да куда угодно, хотя бы к этой стене.

Лестница была приставлена, и герцог стал подниматься.

Что касается часового, то, либо угадав намерение принца, либо из врожденного чувства скромности, он повернул голову в противоположную сторону. Герцог взобрался на самый верх лестницы, Орильи остался внизу.

Комната, где Анри поместил Диану, была устлана циновками; в ней стояли массивная дубовая кровать с шерстяным пологом, стол и несколько стульев.

Весть о гибели герцога Анжуйского, полученная в лагере онисских кавалеристов, казалось, сняла с души Дианы тяжелое бремя. Она попросила Реми принести ей поесть, и он с величайшей радостью исполнил эту просьбу. Сейчас, впервые после того, как ей пришлось узнать о смерти отца, Диана прикоснулась к еде более существенной, чем кусок хлеба. В первый раз выпила она несколько капель рейнского вина, которое кавалеристы нашли в погребе и принесли дю Бушажу.

Как ни легок был этот ужин, но после него кровь Дианы, возбужденная сильными переживаниями и тяготами, выпавшими ей на долю, сильнее прилила к ее сердцу, чего не было уже давно. Реми увидел, что глаза ее слипаются, голова клонится на плечо. Он потихоньку вышел и лег у порога, потому что всегда так поступал со времени их отъезда из Парижа.

Вследствие этих его стараний обеспечить Диане спокойную ночь Орильи, поднявшись наверх, нашел Реми лежащим поперек коридора.

Диана же спала, поставив локоть на стол и подперев голову рукой и, изогнув стройный стан, боком едва касалась высокой спинки резного стула. Маленький железный светильник, стоявший на столе у еще наполовину полной тарелки, озарял эту картину, на первый взгляд столь мирную. А между тем здесь только что стихла буря, которой вскоре предстояло разразиться снова.

В хрустальном кубке лучилось чистое, как расплавленный алмаз, рейнское вино, едва пригубленное Дианой. Этот большой прозрачный сосуд в виде чаши, стоявший между головкой Дианы и лампой, смягчал ее свет и придавал особую нежность цвету лица спящей молодой женщины. Глаза Дианы были закрыты, на легких веках проступали голубоватые жилки, рот был чуть приоткрыт, волосы отброшены назад поверх шерстяного капюшона, составлявшего часть грубой мужской одежды, которую Диана носила в дороге. Она предстала поистине небесным видением взглядам, которые намеревались дерзновенно раскрыть тайну ее уединения.

Восторг, вызванный этим зрелищем, выразился на лице и в движениях герцога; опершись руками о подоконник, он дожирал глазами прелестное создание. Но вдруг лицо герцога омрачилось, и он с лихорадочной поспешностью спустился на несколько ступенек вниз. Казалось, он хотел поскорее уйти от света, падавшего из окна. Очутившись в полумраке, он прислонился к стене, скрестил руки на груди и задумался.

Орильи, исподтишка наблюдавший за ним, подметил, что взор герцога устремлен в одну точку, как это бывает с человеком, перебирающим смутные далекие воспоминания.

Простояв минут десять в глубоком раздумье, герцог снова взобрался наверх и снова стал пристально глядеть в окно. Но, видимо, ему не удалось удостовериться в том, что он хотел себе уяснить, ибо его брови по-прежнему хмурились, а во взгляде была все та же неуверенность.

Неизвестно, долго ли пребывал бы он в таком положении, если бы к лестнице не подбежал Орильи.

— Спускайтесь скорее, ваше высочество, — сказал он, — я слышу чьи-то шаги в конце ближайшей улицы.

Но вместо того, чтобы последовать этому совету, герцог стал спускаться медленно, все еще погруженный в воспоминания.

— Наконец-то! — произнес Орильи.

— Ас какой стороны был шум? — спросил принц.

— Оттуда, — ответил Орильи, и рукой указал в сторону темного переулка.

Герцог прислушался,

— Я ничего не слышу, — сказал он.

— Вероятно, тот, кто шел, спрятался. Какой-нибудь соглядатай следит за нами.

— Убери лестницу, — сказал принц.

Орильи повиновался. Тем временем герцог сел на одну из каменных скамей, установленных по обе стороны от входной двери.

Шум не повторился, и никто не появился у входа из переулка.

Орильи подошел к герцогу.

— Ну что, ваше высочество, — спросил он, — хороша она?

— Дивно хороша, — мрачно ответил герцог.

— Почему же вы загрустили? Она вас увидела?

— Она спит.

— Что же вас в таком случае смущает?

Принц не ответил.

— Брюнетка?.. Блондинка?.. — спрашивал Орильи.

— Странное дело, Орильи, — сказал герцог в раздумье, — я уже где-то видел эту женщину.

— Стало быть, вы ее узнали?

— Нет! Как я ни старался припомнить, имя, связанное с этим лицом, не всплывает в моей памяти. Знаю только, что я поражен в самое сердце.

Орильи с удивлением поглядел на принца, а затем произнес с насмешливой улыбкой, которую и не пытался скрыть.

— Подумать только!

— А вы, сударь, не смейтесь, пожалуйста, — сухо заметил принц. — Не видите, что ли, что я страдаю?

— Что вы, ваше высочество? Возможно ли это? — вскричал Орильи.

— Да, это так, как я тебе говорю. Сам не понимаю, что со мной творится. Но, — прибавил он с мрачным видом, — кажется, мне не следовало смотреть.

— Но именно потому, что эта женщина произвела на вас такое впечатление, надо дознаться, кто она.

— Разумеется, — сказал Франсуа.

— Поищите хорошенько в памяти, ваше высочество. Вы видели ее при дворе?

— Нет, не думаю.

— Во Франции, в Наварре, во Фландрии?

— Нет.

— Не испанка ли она?

— Не думаю.

— Англичанка, фрейлина королевы Елизаветы?

— Нет, нет, кажется, у нее какая-то более тесная связь с моей жизнью. Сдается мне, я видел ее при каких-то ужасных обстоятельствах.

— Тогда вам будет легко узнать ее. Слава Богу, в вашей жизни было не слишком много таких обстоятельств, о каких ваше высочество изволили сейчас упомянуть.

— Ты так полагаешь? — спросил Франсуа с самой мрачной улыбкой.

Орильи поклонился.

— Видишь ли, — сказал герцог, — сейчас я уже достаточно овладел собой, чтобы разобраться в своих ощущениях. Эта женщина прекрасна, но прекрасна, как покойница, как призрак, как существо, которое видишь во сне. Вот мне и кажется, что я видел ее во сне. Два или три раза в жизни, — продолжал герцог, — мне снились страшные сны, память о которых до сих пор леденит мне душу. Ну да, теперь я уверен, — женщина, находящаяся там наверху, являлась мне в сновидениях.

— Ваше высочество! — вскричал Орильи. — Позвольте вам заметить, что не часто приходилось мне слышать, чтобы вы с такой душевной болью говорили о треволнениях, связанных со сном. Сердце вашего высочества, по счастью, так закалено, что может поспорить с самой твердой сталью, и я надеюсь, оно неуязвимо ни для живых людей, ни для призраков. Знаете, не ощущай я на себе тяжести чьего-то взгляда, следящего за нами вон из той улицы, я бы, в свою очередь, взобрался на лестницу и, можете мне поверить, разобрался бы и в сновидении, и в призраке, и в страхе, который испытывает ваше высочество.

— Да-да, ты прав, Орильи. Поди за лестницей, установи ее, поднимись. Не все ли равно, кто подсматривает? Ты же мой человек! Погляди, Орильи, погляди!

Орильи уже начал было выполнять приказание своего повелителя, как вдруг послышались чьи-то торопливые шаги и раздался голос Анри:

— Тревога, ваше высочество, тревога!

Орильи мгновенно оказался возле принца.

— Вы? — сказал герцог: — Это вы, граф? — А под каким предлогом вы оставили свой пост?

— Ваше высочество, — решительно ответил Анри, — если вы найдете нужным покарать меня, вы это сделаете. Но я счел долгом явиться сюда и потому явился.

Герцог с многозначительной улыбкой взглянул наверх на окно и спросил:

— При чем тут ваш долг, граф? Объяснитесь.

— Ваше высочество, со стороны Шельды показались всадники, и неизвестно, враги это или друзья.

— Их много? — тревожно спросил герцог.

— Очень много, ваше высочество.

— В таком случае, граф, вы хорошо сделали, что не проявили безрассудной отваги и возвратились. Поднимите своих кавалеристов, мы отправимся вдоль берега речки, поищем место, где она менее широка. Самое лучшее, что мы сможем сделать, — это уйти отсюда.

— Бесспорно, ваше высочество, но мне думается, необходимо срочно предупредить моего брата.

— Для этого достаточно двух человек.

— Если так, — сказал Анри, — я поеду с кем-либо из онисских кавалеристов.

— Нет, нет, черт возьми! — раздраженно вскричал Франсуа. — Нет, дю Бушаж, вы остаетесь с нами. Гром и молния! Не расставаться же с таким защитником, как вы!

— Ваше высочество, вы возьмете с собой весь отряд?

— Весь.

— Слушаюсь, — с поклоном ответил Анри. — Через сколько времени, ваше высочество, вы думаете выступить?

— Сию минуту, граф!

— Эй, кто там есть? — крикнул Анри.

На его зов из переулка тотчас, словно он дожидался своего начальника, вышел все тот же офицер.

Анри отдал ему необходимые приказания, и в мгновение ока со всех сторон поселка на площадь стали стекаться кавалеристы, на ходу готовясь к выступлению.

Собрав их, герцог сказал:

— Господа, похоже, что принц Оранский выслал за мной погоню, но не подобает сыну французского королевского дома быть захваченным в плен, не дав крупного сражения вроде битвы при Пуатье или при Павии. Уступим поэтому численному превосходству противника и отойдем к Брюсселю. Пока я нахожусь среди вас, я спокоен за свою честь и свободу.

Затем, отведя Орильи в сторону, он сказал ему следующее:

— Ты останешься здесь. Эта женщина не может нас сопровождать, к тому же я достаточно хорошо знаю этих Жуаезов: сопровождая меня, он не осмелится взять с собой любовницу. Мы едем не на бал и помчимся так быстро, что дама выбьется из сил.

— Куда направляется ваше высочество?

— Во Францию. Кажется, тут мои дела обстоят совсем скверно.

— Но куда именно? Не кажется ли вам, что возвращаться сейчас ко двору было бы неосторожно?

— Конечно, и, вероятнее всего, я остановлюсь в одном из своих поместий, например в Шато-Тьерри.

— Ваше высочество это твердо решили?

— Да, Шато-Тьерри — место удобное во всех отношениях. Это на приличном расстоянии от Парижа — двадцать четыре лье. Там я понаблюдаю за господами Гизами, которые полгода проводят в Суассоне, следовательно, в Шато-Тьерри ты мне и привезешь прекрасную незнакомку.

— Но, ваше высочество, она, может быть, и не даст себя привезти.

— Да ты спятил? Ведь меня в Шато-Тьерри сопровождает дю Бушаж, а она следует за ним, так что, напротив, все это произойдет само собой.

— Но ведь она может захотеть отправиться куда-нибудь совсем в ином направлении, если заметит, что я склонен везти ее к вам.

— Ты ее повезешь не ко мне, а к графу дю Бушажу, — повторяю тебе. Ты что, спятил? Честное слово, можно подумать, что ты впервые помогаешь мне в таких проделках? Есть у тебя деньги?

— Два свертка червонцев, которые ваше высочество дали мне при выезде из лагеря в польдерах.

— Так действуй смело и всеми возможными способами — понимаешь: всеми — добейся того, чтобы прекрасная незнакомка очутилась в Шато-Тьерри. Пожалуй, приглядевшись поближе, я ее узнаю.

— А слугу тоже привезти?

— Да, если он не будет помехой.

— А если будет?

— Поступи с ним, как с камнем, который встретился бы тебе на пути: брось его в канаву.

— Слушаюсь, ваше высочество.

Пока гнусные заговорщики строили свои козни, дю Бушаж поднялся наверх и разбудил Реми. Тот условным, известным только ему и Диане образом постучал в дверь, и молодая женщина отперла.

Позади Реми она увидела дю Бушажа.

— Добрый вечер, сударь, — произнесла она с улыбкой, уже давно не появлявшейся у нее на губах.

— Простите меня, сударыня, — торопливо сказал граф, — я пришел не докучать вам, а проститься с вами.

— Проститься? Вы уезжаете?

— Да, сударыня, во Францию.

— И вы нас оставляете?

— Я вынужден так поступить, сударыня. Прежде всего я должен повиноваться принцу королевского дома.

— Принцу? Здесь есть принц? — спросил Реми.

— Какому принцу? — проговорила Диана, бледнея.

— Герцогу Анжуйскому, которого все считали погибшим. Он чудом спасся и присоединился к нам.

У Дианы вырвался пронзительный крик, а Реми страшно побледнел.

— Повторите, — пробормотала Диана, — что его высочество герцог Анжуйский жив, что он здесь.

— Если бы его здесь не было, сударыня, и если бы он не приказал мне сопровождать его, я бы проводил вас в монастырь, куда, как вы сообщили мне, вы собираетесь удалиться.

— Да, да, — сказал Реми, — в монастырь, сударыня, в монастырь.

И он прижал палец к губам. Диана едва заметно кивнула, к Реми стало ясно, что она его поняла.

— Я тем охотнее проводил бы вас, сударыня, что боюсь, как бы люди герцога не стали вам докучать.

— Почему?

— Я имею все основания считать, что ему известно о присутствии женщины в этом доме, и он, наверное, думает, что эта женщина — моя приятельница.

— Что заставляет вас так думать?

— Один наш юный офицер видел, как он приставлял к стене лестницу и смотрел в ваше окно.

— О! — вскричала Диана. — Боже мой! Боже мой!

— Успокойтесь, сударыня. Офицер слышал, как он сказал своему спутнику, что не знает вас.

— Все равно, все равно, — твердила Диана, глядя на Реми.

— Все будет, как вы пожелаете, сударыня, — сказал Реми, и лицо его приняло выражение непоколебимой решимости.

— Не волнуйтесь, сударыня, — продолжал Анри, — герцог сию минуту уезжает. Через четверть часа вы останетесь одни и будете совершенно свободны. Итак, разрешите мне почтительнейше проститься и еще раз уверить вас, что до последнего дыхания мое сердце будет биться только для вас. Прощайте, сударыня, прощайте!

И, склонившись благоговейно, как перед алтарем, граф отступил на шаг.

— Нет, нет! — в лихорадочном волнении воскликнула Диана. — Нет, Господь не мог этого допустить! Он послал ему смерть и не мог его воскресить. Нет, сударь, вы ошибаетесь, этот человек умер!

И в ту же минуту, словно в ответ на ее горестный вопль о небесном милосердии, с улицы донесся голос герцога:

— Граф, граф, вы заставляете себя ждать!

— Вы слышите, сударыня? — сказал Анри. — В последний раз — прощайте.

И, пожав руку Реми, он сбежал с лестницы.

Трепеща, словно птичка, которую заворожила ядовитая змея с Антильских островов, Диана подошла к окну.

Они увидела герцога верхом на коне. Свет факелов, которые несли два онисских кавалериста, падал на его лицо.

— Он жив, этот демон, он жив! — шепнула Диана на ухо Реми, и шепот этот прозвучал так грозно, что верный слуга содрогнулся. — Он жив, значит, и мы должны жить. Он едет во Францию. Пусть так. Значит, и мы, Реми, должны ехать во Францию.

XII

ПОПЫТКА ПОДКУПА

Поспешные сборы онисских кавалеристов сопровождались бряцанием оружия и громкими криками. После их отъезда в городке воцарилась полнейшая тишина.

Реми подождал, пока шум не затих. Затем, полагая, что дом обезлюдел, он решил спуститься в зал нижнего этажа, чтобы, в свою очередь, подготовиться к отъезду.

Но, открыв дверь, он, к своему изумлению, увидел у очага человека, смотревшего в его сторону. По-видимому, неизвестный подстерегал Реми, хотя при его появлении принял нарочито равнодушный вид.

Реми, как обычно, шел медленной, уверенной поступью, с непокрытой лысой головой — его легко было принять за согбенного старика.

Незнакомец сидел спиной к свету, и Реми не мог разглядеть его.

— Простите, сударь, — сказал он, — я думал, что остался здесь один или почти один.

— Я тоже так полагал, — ответил незнакомец, — но с радостью вижу, что у меня будут попутчики.

— О, весьма невеселые попутчики, — поспешил ответить Реми, — так как, кроме больного юноши, которого я везу домой во Францию…

— Ах, — внезапно воскликнул Орильи, принимая благодушный вид сострадательного доброго буржуа, — понимаю, кого вы имеете в виду!

— В самом деле? — спросил Р. ми.

— Да, речь идет о молодой особе.

— О какой молодой особе? — вскричал Реми, настораживаясь.

— Потише, потише, друг мой, не сердитесь, — ответил Орильи. — Я дворецкий Жуаеза, меня прислал к молодому господину его брат, и, уезжая отсюда, граф поручил моему попечению молодую даму и ее пожилого слугу, которые намереваются вернуться во Францию после того, как последовали за ним во Фландрию.

Так говорил он, приближаясь к Реми с приветливой улыбкой. Теперь свет лампы позволял его разглядеть.

Но вместо того чтобы, в свою очередь, подойти к неизвестному, Реми отпрянул, и его изуродованное лицо исказилось гримасой ужаса.

— Вы не отвечаете? Можно подумать, что вы меня боитесь? — спросил Орильи с благодушнейшей улыбкой.

— Сударь, — пробормотал Реми, — не гневайтесь на бедного старика, которого горести и раны сделали пугливым и недоверчивым.

— Тем более, друг мой, — ответил Орильи, — вам понадобится надежный попутчик. К тому же я говорю от имени человека, которому вы, полагаю, доверяете.

— Разумеется, сударь.

И Реми отступил на шаг.

— Вы уходите?

— Я иду посоветоваться с моей госпожой. Вы сами понимаете, я ничего не могу решить без нее.

— О, разумеется, но позвольте мне самому явиться к ней, и я подробнейшим образом доложу о возложенной на меня миссии.

— Нет, нет, благодарю вас. Моя госпожа, возможно, еще спит, а ее сон для меня священен.

— Как угодно. Впрочем, я могу сказать лишь то, что мой господин велел мне вам сообщить.

— Мне?

— Вам и молодой даме.

— Ваш господин — граф дю Бушаж, не так ли?

— Он самый.

— Благодарю вас, сударь.