Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 30. Парижские могикане. Часть. 1,2

Назад: LXIII ЖЕРАР ТАРДЬЕ

Дальше: LXXIV СЛЕДЫ

LXIX

ДЕНЬ 19 АВГУСТА 1820 ГОДА

— Следующий день, — продолжал г-н Жерар, — прошел для меня в кошмарах. Как ни был я далек от политики, я горячо молил Бога, чтобы заговор удался; мне казалось, что Ореола мне говорила так: преступление возможно лишь в том случае, если этот заговор провалится и господину Сарранти придется бежать. До четырех часов пополудни я прислушивался к бою часов, и каждый их удар отдавался у меня в сердце. Я то и дело смотрел на часы. Время шло, и ничто не нарушало привычного спокойствия нашей уединенной жизни.

Пробило четыре часа. Мы намеревались сесть за стол. Я еще раньше заметил, что отсутствуют приборы детей. Ореола решила, что они будут обедать отдельно. Вдруг я услышал стук копыт; я выбежал из гостиной. Ваш отец на взмыленной лошади въезжал на двор. У крыльца лошадь пала.

"Предали! Нас предали! Мне остается только одно: бежать! — воскликнул господин Сарранти. — Все готово?"

"Все", — отозвалась Ореола.

Я не мог отвечать: на мои глаза словно пала кровавая пелена.

Господин Сарранти высвободил ногу из стремени, подошел ко мне, пожал руку.

"Предали! Нас предали! — повторял он. — О ничтожества! Все было так хорошо задумано, так хорошо подготовлено!"

В эту минуту на зов Ореолы появился Жан с парой свежих лошадей. Я собрался с духом и, указав на них господину Сарранти, сказал:

"Уезжайте немедленно! Не мешкайте! Надо спасаться!"

Он еще раз пожал мне руку, вскочил на одну из лошадей, Жан сел верхом на другую, и они поехали проселочной дорогой в сторону Орлеана.

"Отлично! — шепнула мне Ореола. — Садовник в восемь вечера уходит ночевать к зятю в Морсан, мы будем одни!"

"Одни, — машинально повторил я. — Одни..."

"Да, — подтвердила Ореола, — одни, потому что мы будто все предвидели и вовремя отделались от Гертруды".

Слово "мы" напомнило мне о преступлении, в котором я был соучастником. Мой лоб покрылся испариной! Я понял, что пора призвать на помощь всю мою силу, что необходимо бороться. Но я уже давно не имел сил. Давно уже я подчинялся чужой воле и не мог более сопротивляться.

"Ну-ну, за стол! — пригласила Ореола. — Не станем же мы упускать такой случай! Давай подкрепимся и воспользуемся подходящей минутой!"

Я знал, что имела в виду Ореола, когда хотела или, вернее, предлагала мне "подкрепиться": это значило опоить меня до такой степени, чтобы я во хмелю, когда мною будто овладевал демон насилия и безумия, перестал отвечать за свои поступки. Если того требовали обстоятельства, Ореола подмешивала в вино порошок, возбуждавший чувственность, и я почти терял голову. Уж не у Светония ли вычитала Ореола, что, когда сестра Калигулы — убийца родственников и повинная в кровосмешении любовница — толкала его на преступление, она действовала именно так? Или Ореола сама была носительницей зла и потому угадала, что шпанская муха может заменить гиппомане?

В ту ночь, когда умерла Гертруда, я уже испытал то же хмельное озлобление, что охватило меня вечером девятнадцатого августа после ужина. Я встал из-за стола около восьми часов. Начинались сумерки. Все, что я помню, — это безостановочно нашептывающий мне на ухо голос:

"Займись мальчишкой, я возьму на себя девчонку".

Я, отупевший, бесчувственный, разбитый, отвечал:

"Да... да..."

"Но сначала, — продолжал тот же голос, — примем необходимые меры, чтобы подозрение пало на господина Сарранти".

"Да, — повторил я, — пусть подозревают господина Сарранти".

"Иди сюда!" — послышался приказ.

Я почувствовал, что меня ведут в кабинет, где я обыкновенно занимался бумагами. Там в бюро я держал триста тысяч франков, привезенные из Корбея, перед тем как передал их господину Сарранти. Ореола заперла ящик на ключ, потом взломала щипцами замок.

"Понимаешь?" — спросила она.

Я озадаченно смотрел на нее и молчал.

"Он взломал замок, украл у тебя деньги, которые ты привез от нотариуса, и был таков. А дети вошли в ту минуту, как он забрался в ящик с деньгами. Он испугался, что они на него покажут, и отделался от них".

"Да, — повторил я, — да, отделался..."

"Теперь понимаешь?" — в нетерпении спросила Ореола; она едва скрывала радость, увидев, до какого беспомощного состояния ей удалось меня довести.

"Да, понимаю... Но он будет отрицать!"

"А разве он вернется, чтобы отрицать? И кто будет его искать в Индии? Осмелится ли он вернуться во Францию, будучи осужден как заговорщик, вор и убийца?"

"Нет, не посмеет".

"К тому же мы будем миллионерами, а когда есть миллионы, многое можно сделать!"

"Как же мы станем миллионерами?" — спросил я заплетающимся языком, тупо смотря на нее.

"Ты займешься мальчишкой, я возьму на себя девчонку", — повторила Ореола.

"Верно".

"Идем вниз".

Помню, что я инстинктивно сопротивлялся. Она увлекла меня за собой и заставила спуститься. Дети сидели на крыльце и любовались закатом.

"Как странно! — сказал я. — Мне кажется, что все небо в крови".

Завидев меня, дети встали и, держась за руки, подошли ко мне.

"Пора домой, дядя Жерар?" — спросили они.

Их голоса произвели на меня странное действие: я не мог отвечать, я задыхался.

"Нет пока, — вмешалась Ореола. — Можете поиграть, мои дорогие!"

— Этого мне не забыть никогда!.. — продолжал умирающий. — Хоть я и был пьян, но видел их, как вижу сейчас перед собой, ангелочков Господних: мальчик — белокурый, свеженький, розовощекий; девочка — серьезная, черноволосая, она пристально смотрит на меня и словно спрашивает, почему у меня дрожат руки, что означают мутный взгляд, неровная походка... Пробило восемь. Я услышал, как захлопнулись ворота парка: это ушел садовник. Я огляделся и не увидел Ореолы. Где она была?.. Я вздохнул с облегчением, хотел было взять детей и убежать подальше. Может, я так бы и сделал, но почувствовал, что сам с трудом держусь на ногах. Я прошептал: "Дети! Бедные мои дети!"

В это мгновение снова появилась Ореола.

В руке она держала мое ружье.

"Возьмите, господин Жерар", — сказала она и протянула его мне.

Но моя рука отказывалась его держать.

"Дядюшка! — вскричал юный Виктор. — Ты собираешься в засаду?"

"Да, — подтвердила Ореола, — завтра у нас будут гости, и ваш дядюшка должен мне принести несколько кроликов".

"Возьми меня с собой, дядюшка!" — попросил мальчик.

Я вздрогнул.

"Да бери же ружье, трус!" — прошипела мне на ухо Ореола.

Я повиновался.

"Дядюшка, дядя! — не унимался Виктор. — Я буду стоять позади тебя, я не стану шуметь, не беспокойся!"

"Слышите, о чем вас ребенок просит?" — громко проговорила Ореола.

Я взглянул на мальчика.

"Ты хочешь пойти со мной?" — переспросил я.

"Да, дядя, пожалуйста, ведь ты мне обещал, что возьмешь меня с собой, если я буду хорошо себя вести!"

"Верно... А ты был послушен, Виктор?!" — спросила Ореола.

"Да, сударыня, — чистосердечно ответил мальчик. — Если бы господин Сарранти был здесь, он бы вам сказал, что доволен мной!"

Детям не сказали, что их воспитатель уехал навсегда.

"Ну, раз он хорошо себя вел, можете взять его с собой, господин Жерар".

"Если берут Виктора, я тоже хочу пойти с ним", — сказала Леони.

"Нет, нет! — торопливо возразил я. — И так довольно! С меня и одного будет много!"

"Слышите, мадемуазель? — спросила Ореола. — Мы уложим вас спать".

"Почему спать? — возразила девочка. — Я хочу дождаться возвращения брата, и мы ляжем в одно время с ним".

"Прикажите раз и навсегда этой девочке, что вы желаете, чтобы она слушалась и больше не говорила: "Я хочу!""

"Ступайте с Орсолой, Леони", — приказал я.

"А я — с тобой, правда, дядя?!" — подхватил счастливый Виктор.

"Да, идем!" — сказал я.

Он подал мне руку. Я был не в силах держать доверчивую детскую ручонку в своей руке и оттолкнул ее.

"Иди рядом!" — приказал я ему.

"Впереди! Впереди!" — крикнула Ореола, уводя Леони.

Девочка обернулась и попросила (я и сейчас слышу ее голос): "Возвращайтесь поскорее, дядя!.. Возвращайся поскорее, Виктор!"

Я тоже обернулся: девочка исчезла за дверью. Шагая вдоль пруда, я уходил все глубже в парк. Виктор шел впереди меня шагах в десяти, как и приказала Ореола.

Сумерки сгустились, а под большими деревьями было еще темнее. Я обливался потом, а сердце стучало так, что время от времени я вынужден был останавливаться.

Оба ствола в моем ружье были заряжены. Последние две недели стояла жара. Поговаривали, что в округе появились бешеные собаки. Опасаясь, как бы чужой пес не забежал днем через открытые ворота, а ночью — через пролом в парковой стене, я на всякий случай зарядил ружье. Ореола знала об этом, когда подавала мне его. Мальчик, как я вам сказал, шагал впереди. Мне достаточно было приложить ружье к плечу, нажать на курок, выстрелить — и все готово!

Господи! Ты пытался меня удержать от этого гнусного поступка! Я несколько раз вскидывал ружье, подносил палец к курку и снова опускал оружие.

"Не могу! Не могу!" — бормотал я.

В одну из таких минут Виктор обернулся, и, хотя я поспешил опустить ружье, он догадался, что я целился в него.

"Дядя! — заметил он. — Ты, если не ошибаюсь, сам мне говорил, что целиться в людей нельзя даже в шутку и что один мальчик застрелил так свою сестричку".

"Да, да, ты прав, Виктор! — вскричал я. — Это шутка, я был не прав!"

"Я знаю, что ты пошутил, — сказал мальчик. — Зачем тебе меня убивать? Ты ведь так любил нашего бедного отца!"

Я вскрикнул. В мозгу у меня будто вспыхнула молния; казалось, я схожу с ума.

"Да, Виктор, — сказал я, перекинув ружье за спину. — Да, я любил твоего отца!.. Ступай домой, Виктор! Ступай! Мы не пойдем сегодня на охоту".

"Как хочешь, дядя", — испугавшись моего голоса, проговорил мальчик.

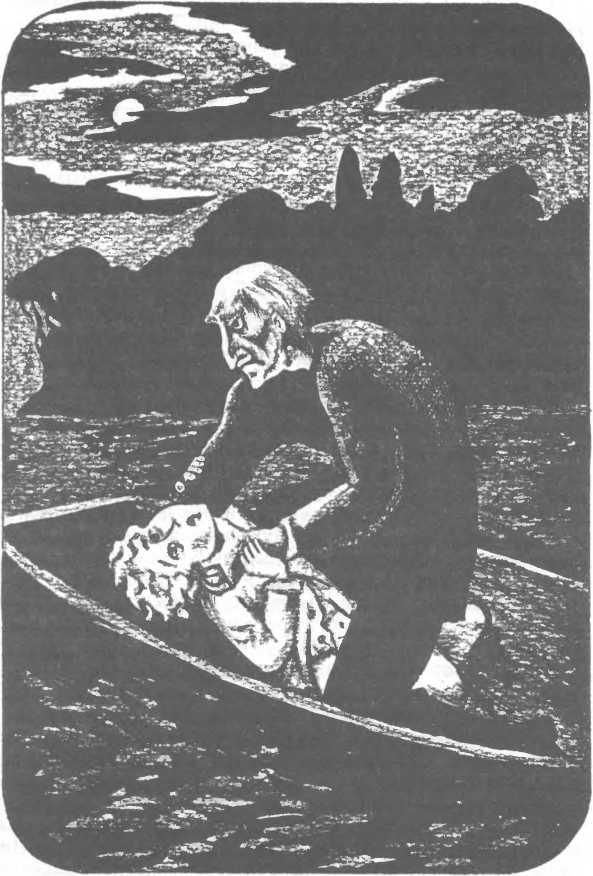

Я подошел к нему, взял его за руку и повел через лес к замку. Я надеялся, что успею помешать убийству девочки. К несчастью, впереди был пруд. Чтобы попасть в дом, надо было его обогнуть. Это отняло бы у нас больше десяти минут. Можно было переплыть пруд на лодке.

"Дядя! Давай сядем в лодку! — попросил мальчик. — Я бы так хотел покататься!"

Он первым прыгнул в небольшую лодку. Едва держась на ногах, я последовал за ним.

Пруд был глубокий. Его гладкая зеркальная поверхность освещалась только что показавшейся луной. Я схватил весла и стал быстро грести. У меня в это время была только одна мысль: вовремя вернуться, чтобы помешать преступлению и, что бы там потом ни случилось, сказать: "Нет, нет! Не хочу!"

Мы были примерно на середине пруда, как вдруг я услышал душераздирающий крик. Я узнал голос Леони. Громко залаял Брезиль: он, верно, тоже услышал крик из своей будки, где был накрепко привязан, и тоже узнал голос юной хозяйки.

Крик, еще более страшный, повторился снова, а потом опять.

Я взглянул на Виктора: он сильно побледнел.

"Дядя! Дядя! — прошептал он. — Мою сестру убивают!"

Он позвал:

"Леони! Леони!"

"Замолчи, несчастный!" — прикрикнул я на него.

"Леони! Леони!" — не успокаивался мальчик.

Я шагнул к нему, протянул руку. Мои глаза горели. Его так испугало выражение моего лица, что он был готов прыгнуть в воду. Он не умел плавать. Мальчик упал на колени и взмолился:

"Дядя! Милый! Не убивай меня! Я тебя люблю! Я очень тебя люблю, дядя! Я никому не сделал плохого!"

Я схватил его за воротник куртки.

"Дядя! Дядя! Сжальтесь над вашим Виктором!.. Ко мне! На помощь! Помогите!.."

Голос его осекся: моя рука словно железным обручем сдавила его горло. У меня закружилась голова, я не понимал, что делаю.

"Нет! Нет! — твердил я. — Ты обречен. Ты должен умереть!"

Он слышал мои слова. Собрав последние силы, он попытался вырваться.

В это мгновение луна скрылась в облаках и я очутился в полной темноте. Впрочем, я зажмурился, чтобы ничего не видеть.

Я поднял мальчика над головой и со всей силой бросил его в пруд, словно боялся, что он слишком легкий и не утонет.

Вода вспенилась, расступилась, будто раскрыв бездну, и снова сомкнулась...

Я схватился за весла, чтобы поскорее выбраться на берег, но в эту минуту мальчик появился над водой, он барахтался... Что вам сказать, святой отец?! — рыдая, вскричал г-н Жерар. — Я был пьян! Я был взбешен! Я обезумел!.. Я занес весло...

— О негодяй! — гневно воскликнул брат Доминик и вскочил, не имея сил слушать дальше.

— Да, да, негодяй! Подлец! А мальчик ушел под воду и больше не появился. Когда луна снова вышла из-за облака, она осветила мертвенно-бледное лицо убийцы!

Монах упал на колени и, припав лбом к мрамору камина, стал горячо молиться.

Наступило гробовое молчание.

Тишину нарушил предсмертный хрип, вырвавшийся у больного.

— Я умираю, святой отец! Умираю! — стонал он. — Ради спасения чести вашего отца в этом мире, ради моего спасения в мире ином, выслушайте же меня до конца!

LXX

НОЧЬ 19 АВГУСТА 1820 ГОДА

При этом крике отчаяния монах торопливо поднялся, подошел к постели, просунул правую руку под голову больного и дал ему понюхать соли.

Нелегко было сказать, кто из них бледнее: священник или умирающий.

Господин Жерар ослабел и почти лишился чувств. Наконец он знаком дал понять, что может продолжать, и доминиканец занял прежнее место у его изголовья.

— Я выскочил из лодки на лужайку, — рассказывал дальше убийца, — и побежал к дому. Детские крики, собачий лай — все смолкло!

Мне почудилось, что крики прежде доносились из нижнего этажа. Я окликнул Ореолу сначала тихо, потом громче, затем изо всех сил: никто не отвечал. Тогда я решил позвать Леони, но не посмел: боялся потревожить мертвую!

Света не было. Я ощупью спустился вниз. На кухне даже в неясном свете догоравшего очага было видно, что все в полном порядке, ничего необычного не произошло. Из кухни я прошел в кладовую, продолжая звать Ореолу, — тишина. Но мне казалось, что именно оттуда доносились крики.

Я вспомнил, что за кладовой находится чулан. Туда-то мне и оставалось заглянуть. Я толкнул дверь; она отворилась с трудом. Я снова позвал Ореолу — нет ответа.

Вдруг меня поразила вот какая мысль: когда я возвращался из сада, я заметил в свете луны, что стекло в окне чулана выбито. Не успел я об этом подумать, как обо что-то споткнулся. Наклонился: на земле лежало тело. Теплые сырые плиты навели меня на мысль о крови... Я провел рукой: на тело ребенка не похоже. Кто же это?.. Я попятился, наскочил на дверь, прошел через кладовую обратно в кухню. Зажег свечу и, заранее ужаснувшись тому, что мне сейчас предстоит увидеть, вернулся к трупу.

Что же все-таки здесь произошло? То был труп Ореолы! Кровь, в которой он лежал, была ее кровью; она текла из страшной раны на шее. Сонная артерия была разорвана, и смерть наступила почти мгновенно. Рядом с мертвой лежал длинный кухонный нож, выпавший из ее руки.

Сначала я решил, что сошел с ума, что меня преследует какое-то жуткое видение!.. Но нет, все было правдой: труп, кровь... Это были кровь и труп Ореолы!

Я вспомнил, что слышал крики девочки, собачий лай, и меня озарило. Я подошел к разбитому окну, и мои сомнения рассеялись. Мне стало ясно, что произошло.

Вернувшись в дом, Ореола взяла нож и по доброй воле девочки или силой привела ее в чулан. Там она хотела ее зарезать. Девочка в ужасе закричала, стала звать на помощь — эти крики я и услышал, — а в ответ им донеслись завывания Брезиля. Как я уже говорил, пес любил девочку. Он почуял, что ей угрожает смертельная опасность, и страшным усилием разорвал цепь. Одним прыжком он перелетел расстояние, отделявшее его конуру от окна чулана, выбил стекло грудью, и его железные челюсти вцепились Ореоле в горло — та выпустила из рук и нож и девочку.

Что же сталось с псом и девочкой? Куда они подевались? Необходимо было найти их любой ценой.

Увидев мертвую Ореолу, я почувствовал, как мое сердце переполняется ужасом и злобой. Я вышел из чулана через наружную дверь, распахнутую настежь. Очевидно, через нее и убежала Леони. Я отправился на поиски. Если бы я ее нашел, то убил бы ее ради собственной безопасности, как недавно убил ее брата...

Монах содрогнулся.

— А вы как думали, святой отец! — проговорил умирающий. — Таков роковой закон: одно преступление неизбежно влечет за собой другое! И убийца в тисках: он должен убивать только потому, что уже однажды убил...

Сначала я побежал по главной аллее парка с ружьем в руках, вглядываясь в темноту, бросаясь на малейший шум, принимая едва заметный отблеск луны в листве за белое платьице Леони. В те минуты я был взбешен, опьянев от злобы, от вида крови! Я останавливался на каждый шорох, вскидывал ружье, звал Брезиля, кричал: "Это ты, Леони?"

Никто не отвечал. Стояла мрачная тишина, кругом была безжизненная пустота, парк был похож на могилу!

Вдруг я очутился на берегу пруда и в ужасе замер; волосы у меня встали дыбом. Издав нечеловеческий вопль, я бросился бежать в другую сторону, словно в лихорадке, не понимая, куда бегу; будь у меня на пути какое-нибудь препятствие, я неизбежно смёл бы его!

Ничего!.. Около часу я блуждал по парку, шарахаясь из аллеи в аллею, от куста к кусту, от дерева к дереву. Ни следа, ни единого намека — все тихо, пустынно. В какое-то мгновение мне даже подумалось, не разрядить ли ружье просто так, чтобы услышать хоть какой-нибудь шум — так эта мертвая тишина меня угнетала!

Итак, изнемогая от смертельной усталости, обливаясь потом, я потерял всякую надежду напасть на след собаки и девочки. Я снова очутился перед замком, остановился у крыльца, всего в сотне шагов от пруда... Темная, холодная, недвижная вода меня пугала — я отвел взгляд. Но против моей воли глаза сами смотрели в ту сторону: на берегу, в камышах, лодка, похожая на огромную вытащенную из воды рыбу, а рядом на траве — весло... Этого нельзя было вынести, и я вошел в дом.

Не посмев войти в чулан, где лежала Ореола, я поднялся в свою комнату. Окна были распахнуты настежь. Они выходили на пруд... Куда ни глянь — повсюду этот проклятый пруд! Я подошел к окнам, чтобы закрыть ставни. Но в ту минуту, как наклонился, чтобы потянуть их на себя, я окаменел: вокруг пруда бродила собака, уткнув морду в землю, словно шла по следу. Это был Брезиль! Что он искал?

Он обежал по кругу весь пруд, остановился в том месте, где мы с Виктором садились в лодку, поднял морду, втянул воздух, огляделся, жалобно завыл и бросился в воду... Мне стало жутко! Он поплыл тем же путем, что и наша лодка. Можно было подумать, что собака видит след и идет по нему! Доплыв до того места, где я бросил мальчика в воду, пес завертелся на месте и нырнул. Я пристально следил за каждым движением собаки, затаив дыхание и не смея шевельнуться.

Над тем местом, где Брезиль нырнул, вода образовала воронку. Дважды его морда показывалась на поверхности. Я слышал, как он тяжело дышит. В третий раз он вынырнул, держа в зубах бесформенный предмет, поплыл с ним к берегу и выбрался на траву, не выпуская добычу. О ужас! То, что он вытащил на берег ценой невероятных усилий, оказалось телом мальчика!..

— Какой ужас! — пробормотал монах.

— Да, да! — вскричал умирающий. — Понимаете теперь, что я пережил, когда это увидел? Как в день Страшного суда, бездна возвращала своих мертвецов!.. Я взревел от ярости, схватил ружье, сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступени... Как я не споткнулся? Как не свернул себе шею, не разбился о плиты в передней? Не знаю! Я выбежал на крыльцо. Деревья скрывали от меня собаку и мальчика. Я пошел в их сторону, надеясь как можно ближе подобраться к псу, оставаясь незамеченным. Подойдя к деревьям, я очутился всего в тридцати шагах от собаки: пес тащил труп мальчика подальше от замка...

Я вспомнил о проломе в стене. Да! Должно быть, туда убежала Леони. Туда собака хотела оттащить мертвого Виктора! Если бы я случайно не увидел пса из окна, подлое животное выдало бы меня с головой!

В ту минуту как я вышел из-за деревьев, пес меня учуял. Он выпустил мальчика, повернул ко мне оскаленную пасть и горящие глаза, пылавшие в ночи, словно угли. Я услышал, как лязгнули его зубы.

Я сообразил, что он колеблется: тащить ему тело мальчишки к пролому или броситься на меня. Я прицелился, понимая, что от этого выстрела зависит моя жизнь, и спустил курок... Пес осел на все четыре лапы, потом с протяжным и жалобным воем бросился в чащу. Я побежал за ним, надеясь догнать и прикончить вторым выстрелом. Пес был тяжело ранен: при свете луны я различал на траве кровавый след. Я шел по следу, пока не потерял его в чаще.

Тогда я побежал к пролому. Через этот пролом пес, должно быть, ушел; Леони-то уж точно здесь проходила: на кусте шиповника я увидел клочок ее кружевного воротничка. Что с нею сталось? Прошло уже больше часу, как она выбралась за пределы парка. Всего в четверти льё от того места находилась дорога, которая вела из Фонтенбло в Париж. Кто мог сказать, в какую сторону направилась девчонка, если она встретила кого-нибудь на дороге, если кто-нибудь увел ее с собой? А вдруг, пока я буду ее искать на дороге, кто-нибудь войдет в замок и обнаружит на лужайке труп Виктора? Самое главное — спрятать мертвого мальчишку!

Именно тогда я впервые задумался о собственной безопасности. Как я мог до такой степени забыться, что чуть было не оставил труп в пруду? Я же знал, что спустя несколько дней утопленники всплывают! В конце концов, это удача, что Брезиль вытащил его из пруда на траву: я закопаю его в отдаленном уголке сада и все следы преступления будут скрыты.

Я вернулся в парк, по пути сорвав с колючки кусочек кружева, и бегом бросился к пруду. У меня от страха голова пошла кругом, когда я представил себе, что тело Виктора исчезло. Где его искать? К счастью, оно лежало на прежнем месте... К счастью! Понимаете? Какие страшные вещи я вам говорю!

— Да, да, очень страшные! — пробормотал священник, чувствуя, как у него волосы встают дыбом от этого рассказа.

Умирающий продолжал:

— Чтобы закопать мальчишку, мне нужна была лопата. Но за то время, пока я находился вдали от трупа, я так настрадался, что не мог снова его оставить. Я закинул ружье за спину, подхватил тело Виктора одной рукой и пошел к сараю, где папаша Венсан держал садовый инвентарь. Там я отыскал лопату. Сарай находился на огороде.

Как можно дальше от огорода, в самом глухом уголке парка, я и собирался закопать труп. Я снова пошел через лужайку и в лунном свете увидел на земле безобразную тень: мужчина несет ребенка, зажав его под мышкой, впереди болтаются ноги, голова свисает сзади...

Я ускорил шаг и стал пробираться через чащу. Нескончаемый путь, который мне надлежит проделать со дня моей смерти до Страшного суда, пугает меня меньше, чем воспоминание о том ночном кошмаре, когда я пробирался меж темных мрачных деревьев. Ноги у меня подгибались, я задыхался и был вынужден иногда останавливаться, чтобы передохнуть.

Вдруг я почувствовал, что кто-то тянет меня назад. Я хочу бежать дальше — меня что-то держит... Я задрожал, ноги подкосились, голова закружилась, перед глазами замелькали видения; я был близок к смерти!

Сделав над собой усилие, я набрался храбрости и оглянулся: голова мальчика зацепилась золотистыми кудряшками за сломанную ветку и не пускала меня дальше. Все это длилось не больше секунды, но за это мгновение я успел увидеть, как надо мной сверкнул нож гильотины. С жутким хохотом я тряхнул безжизненное тело: часть волос осталась на ветке, и я продолжал путь.

Наконец я нашел то, что искал: выбрал место в густой тени, в нескольких шагах от садовой скамейки, на которой за все время моего пребывания в замке я сидел, может быть, раза два. В зарослях сирени нашлось свободное местечко диаметром в три фута. Часа за полтора я собирался управиться и взялся за дело.

Что я пережил, святой отец, пока рыл могилу!.. Когда я начал копать, было около двух часов ночи. В августе в это время суток все в природе пробуждается — птицы на деревьях, дикие звери в кустарнике. Я вздрагивал от малейшего шороха и озирался, мне чудились шаги. Пот катил с меня градом, дыхание со свистом рвалось из моей груди: я чувствовал приближение рассвета.

И вот все кончено. Я уложил тело мальчика в яму глубиной не более четырех футов, забросал ее землей, насыпанной по краям могилы, притоптал, чтобы не было холма. Но тело заняло в яме место, пришлось разбросать лишнюю землю по сторонам. Потом я сходил за большим куском мха и прикрыл им свежевырытую землю. Скоро не осталось никаких следов моей страшной работы.

Было самое время! Едва я закончил, как сквозь облака пробились первые солнечные лучи, а на вершине дуба, простиравшего ветви над моей головой, запел соловей...

LXXI

КОНЕЦ ИСПОВЕДИ

— Солнце, свет привели с собой два страшных призрака: воспоминание и размышление! Я следил за восходом солнца, испытывая такой же ужас, как осужденный на смерть, который видит, как к нему в темницу входит тюремщик, чтобы объявить о казни.

Надо было на что-то решиться. Но я совершенно потерялся от страха, нерешительности, и если бы Ореола почти все не предусмотрела заранее, мне бы не хватило духу продумать все подробности защиты. Но даже смерть Ореолы была мне выгодна: она еще больше запутывала это дело и прежде всего снимала с меня подозрения. Все знали, что я обожал эту женщину; никому не могло прийти в голову, чтобы я был причастен к ее смерти. Кстати, когда найдут мертвую собаку, это послужит доказательством того, что я не успел вовремя прийти на помощь, зато отомстил за Ореолу.

На мне не было следов этого страшного, неумолимого свидетеля — крови! Итак, ценой немалых усилий мне удалось немного успокоиться.

Только бегство Леони меня страшило; но даже если Леони заговорит, она сможет обвинить лишь Ореолу, а та мертва.

Я поднялся к себе, уничтожил следы вчерашней оргии, залпом выпил то, что оставалось в бутылке, немного привел себя в порядок и побежал к мэру. Это был славный человек, простой крестьянин, труженик, каким был когда-то я сам, поэтому он и относился ко мне с большой симпатией и глубоким доверием. Я пересказал ему басню, заготовленную мной и Орсолой: дети исчезли, это совпадало с бегством господина Сарранти и исчезновением ста тысяч экю, взятых накануне у нотариуса; мой секретер взломан, и я не сомневаюсь, что кража и убийство — дело рук господина Сарранти.

— Бедный отец! — прошептал Доминик, простирая к небу руки.

— Да! — вскричал умирающий. — Но раз Господь меня наказывает, раз я сам возвращаю вашему отцу чистое имя, которое когда-то запятнал, вы должны меня простить, святой отец! Ведь если вы не простите, как меня простит Бог?

— Продолжайте, — произнес монах.

— Мне надо было объяснить, почему я не сразу донес в мэрию о случившемся. Я объяснил это так. Накануне я вернулся очень поздно и решил, что все уже спят. Я поднялся прямо к себе и тоже лег. Утром, на рассвете, я проснулся оттого, что в доме все было тихо; я поднялся с постели и, проходя через кабинет, заметил, что замок секретера взломан. Я поспешил в комнату Ореолы — там никого не было; в детской — тоже ни души; стал звать — никто не отвечал! Спустился вниз, стал обходить нижний этаж и наконец в чулане обнаружил тело Ореолы в луже крови. Характер раны не оставлял сомнения: бедняжку загрызла собака. На лужайке я увидел пса, сорвавшегося с цепи; поддавшись первому движению, продиктованному нестерпимой болью, от которой человек теряет над собой власть, я схватил ружье, выстрелил в Брезиля, и раненый пес исчез в чаще.

Мэр поверил этой сказке. Он отнес мою неуверенность, сбивчивость речи, бледность на счет моих душевных переживаний. Он постарался, как мог, утешить меня, приказал своему помощнику дать знать обо всем случившемся куда следует и отправился со мной в замок.

Разумеется, я умолчал о том, к какой границе бежал господин Сарранти. Как вы понимаете, я хотел только одного — чтобы он успел покинуть Францию.

Я заперся в своей комнате, предоставив полицейским возможность обшарить весь замок, и попросил моего друга мэра Вири только об одном: чтобы никто, насколько возможно, не мешал мне предаваться горю. Славный малый обо всем позаботился и сдержал слово. А днем стало известно, что раскрыт заговор; как я и рассчитывал, эта новость пришлась кстати. Когда все узнали, что господин Сарранти был одним из самых фанатичных агентов бонапартистской партии, газетчики подхватили обвинение в краже и убийстве, чтобы швырнуть его в лицо тому, кто возглавлял эту партию. Да полиция, пожалуй, пришла бы в отчаяние — если предположить, что она смогла бы что-то заподозрить, — когда обнаружила бы настоящих виновных: в тысяча восемьсот двадцатом году было принято клеймить бонапартистов позором, именуя их убийцами и ворами, как в тысяча восемьсот пятнадцатом их называли разбойниками. И правительство радо было приписать обвинение человеку, прибывшему с острова Святой Елены и находившемуся в близкой дружбе с императором.

Мне нечего было опасаться: все подозрения отступили от истинного преступника и обрушились на голову невиновного. Если бы вашего отца тогда арестовали, сомневаюсь, что он сумел бы избежать эшафота...

Священник встал; он был бледен как полотно. При мысли о том, что его отец стал жертвой ложного обвинения и что его вина была бы доказана, Доминик пришел в ужас. Он был близок к помешательству.

— О-о, я-то знал, что он ни в чем не виноват! — воскликнул монах. — А его могли казнить, и я ничем не помог бы ему!.. Ах, сударь, сударь, до чего вы...

Он хотел было сказать: "До чего вы омерзительны!" — и осекся.

Умирающий склонил голову. Он ждал, когда страдания сына выльются в горьких словах и в душе его останется лишь милосердие исповедника.

— Но, несмотря на ваше признание, сударь, — продолжал монах, — обвинение в ужасном преступлении по-прежнему будет лежать на моем отце!

— Разве я не умираю, сударь? — пролепетал г-н Жерар.

— Значит, после вашей смерти мне можно будет рассказать всю правду?! — вскричал Доминик.

— Конечно, сударь! Ведь я потому и возблагодарил Провидение за то, что оно привело вас ко мне!

— Отец! — облегченно вздохнул монах. — Бедный отец!.. Понимаете ли вы, сударь, что, если бы он знал, какое на нем лежит обвинение, он, рискуя головой, еще тогда вернулся бы защищать свое доброе имя?

— Да, святой отец... Ну, ничего; когда я умру, вы ему напишете, он сможет вернуться. Но Небом вас заклинаю: не ввергайте меня в пучину ужаса и отчаяния, пока я жив, ведь мне так мало осталось!..

Священник жестом успокоил умирающего.

— Позвольте сделать вам одно признание, — продолжал г-н Жерар. — Семь лет прошло с тех пор, как я совершил преступление, но, должно быть, такая уж мерзкая у меня душа: ни одной минуты я не страдал от угрызений совести. Нет, нет, и я мог бы спать спокойно, жить безмятежно и, может быть, даже счастливо, если бы не страх перед правосудием, боязнь наказания, — вот что ни днем ни ночью не давало мне покоя!.. О, сколько раз в ночных кошмарах я представал перед судом! Сколько раз, несмотря на мои мольбы, слезы, запирательства, я слышал в ответ слово "убийца"! Сколько раз я чувствовал на своей шее холодное прикосновение ножниц, обрезающих мои волосы, и вздрагивал от грохота роковой повозки для осужденных! Сколько раз я видел вдали над толпой либо кровавые объятия виселицы, либо отливающий сталью нож отвратительной гильотины!

— Несчастный! — вымолвил священник, с состраданием взирая на г-на Жерара — живое воплощение ужаса, способного превратить человека в свирепого убийцу.

— Вот почему я сбежал из Вири и поселился в Ванвре. Вот почему я совершаю добрые дела...

При этих словах священник вопросительно взглянул на умирающего.

— Да, да, святой отец, — подтвердил тот. — Милостыня — покров, под которым я прячу свои окровавленные одежды! Кто осмелится потребовать меня к ответу теперь, когда за мной тянутся добрые дела, когда меня охраняют мои благодеяния?

— Тот, кто уже близко! — проговорил Доминик, подняв палец вверх. — Господь Бог!

— Да, знаю, — согласился умирающий. — Это тот, о ком вспоминаешь, когда уже близка смерть. Это тот, кто видит кровь через покрывало, а лицо — сквозь маску! Но перед ним, святой отец, у меня есть два могущественных заступника: мой страх и ваша чистота!

Умирающий не смел говорить о своем раскаянии.

— Хорошо, продолжайте, — предложил священник.

— Мне осталось совсем немного, святой отец... Как я уже сказал, больше всего меня беспокоило исчезновение Леони. Я заявил в префектуру полиции, предпринимал все возможное и невозможное, но так ничего о ней и не узнал!

Хотел было я вернуться в Викдесо, однако там жил когда-то господин Сарранти, там родился его сын, там все меня знали бедным и из зависти могли проявить излишнее любопытство к моему прошлому; пришлось отказаться от этой мысли.

Я отправился путешествовать; провел год в Италии, другой — во Фландрии. Но каждое утро напоминало мне страшную зарю двадцатого августа, и я невольно задавался вопросом, не открылось ли во Франции какое-нибудь обстоятельство моего преступления? Не застанет ли оно меня врасплох здесь, на чужбине? Я вернулся во Францию, съездил в Бургундию, потом в Овернь.

Однажды вечером, в бедной хижине, куда я попросился на ночлег, я услышал подробнейший рассказ хозяев об одном добром человеке. Речь шла о дворянине, жившем в окрестностях Исуара; повздорив со своим лучшим другом из-за какого-то пустяка, он вызвал его на дуэль и убил. Тогда дворянин продал свой замок, фермы, земли, скот, раздал деньги бедным и посвятил себя полезным и добрым делам, надеясь искупить это невольное преступление и заглушить угрызения совести. Я сказал себе: "Если человек совершил тяжкое преступление, жестокое убийство, он может избежать подозрений, создав себе такую же репутацию, как у этого дворянина! То, что он совершает из раскаяния, я буду делать из осмотрительности, из эгоизма, из страха!"

Я вернулся в Париж, подыскал подходящий дом в окрестностях, купил его и занялся благотворительностью, давшей мне, как и тому дворянину, репутацию порядочного человека, с которой сойду в могилу. Но сразу после моей смерти, святой отец, вы вольны открыть правду. Принесите мою репутацию в жертву господину Сарранти. Добейтесь его помилования как заговорщика, я обязан доказать его непричастность к убийству.

— Кто же поверит показаниям сына в пользу своего отца?!

— Я предусмотрел такое возражение, сударь. Встаньте, возьмите этот ключ...

Господин Жерар достал из-под подушки ключ и протянул его монаху.

— Отоприте второй ящик секретера, — приказал он. — Там вы найдете свиток, скрепленный тремя печатями.

Доминик поднялся, взял ключ, открыл ящик и вынул свиток.

— Вот он, — проговорил монах.

— Там что-нибудь написано сверху?

— Да, сударь.

И Доминик прочел:

"Это моя полная исповедь перед Богом и людьми; при необходимости она может быть предана гласности после моей смерти.

Подписано: Жерар Тардье".

— Это она, святой отец. Эта бумага написана моей рукой и слово в слово повторяет мой рассказ. Когда меня не будет, располагайте ею по собственному усмотрению. Я позволяю вам нарушить тайну исповеди.

Монах с невольной радостью и торжеством прижал свиток к груди.

— Теперь, святой отец, — прошептал умирающий, — найдите для меня слова утешения и надежды.

Монах медленно и торжественно приблизился к постели, возведя глаза к небу; его лицо словно озарилось божественным светом.

Он казался воплощением человеческого милосердия.

Видя, что прощение близко, г-н Жерар приподнялся, подавшись ему навстречу.

— Брат мой, может быть, для того, чтобы вас простил всемогущий Господь, нужен более высокий и могучий заступник; но я как человек, как сын, как священник прощаю вас!.. Молю Господа, чтобы он услышал меня и отпустил вам грехи. Во имя милосердного Бога Отца! Во имя пожертвовавшего собой за нас Бога Сына! Во имя вездесущего Бога Святого Духа! Аминь!

Он опустил бескровные белые руки на облысевшую и иссохшую голову умирающего.

— Что я теперь должен делать, святой отец? — спросил г-н Жерар.

— Молитесь! — отвечал монах.

Он не торопясь вышел, сложив руки на груди и умоляя Господа, чтобы тот позволил ему унести с собою все дурное, подлое, низкое, что было в этом умирающем человеке.

Господин Жерар снова упал, уткнувшись лицом в подушку, и замер; так он и лежал не шелохнувшись, будто душа его уже отлетела.

LXXII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЖЮСТЕНУ

Отныне брат Доминик спокоен за жизнь и честь своего отца. С исполненным радостью и надеждой сердцем он торопливо шагает из Ванвра в Ба-Мёдон. Там его уже ждет запряженный, готовый отправиться в траурный путь экипаж с телом Коломбана.

А мы вернемся к Жюстену, которого оставили в тот момент, как он во весь опор поскакал в Версаль с полученными от Сальватора указаниями г-на Жакаля относительно г-жи Демаре.

Некоторым из наших читателей могло показаться, что безвольный учитель не заслуживает того интереса, что он внушает Сальватору, Жану Роберу и вашему покорному слуге. Поспешим заметить, что смирение, которое вы могли поначалу принять за недостаток воли, нам, напротив, представляется одним из прекрасных проявлений силы.

В самом деле, не следует путать физическую активность с силой духа.

Иной считает себя очень активным, ежедневно двигается, ходит, бегает, проделывает по два льё пешком или в экипаже, а успевает гораздо меньше того, кто в тиши кабинета, в кажущемся бездействии лет десять вынашивает мысль, которой суждено перевернуть мир.

Поставьте учителя Жюстена, по виду такого апатичного, 15*перед лицом необходимости, и вы увидите, как он выйдет из привычного состояния, вооруженный до зубов, готовый к сражению и к смерти. В глазах тех, кто видит лишь его внешнюю оболочку, — об этом мы не будем распространяться, так как намерены показать это в нашей книге, — он проигрывает потому, что сгибается под тяжестью семейных обязанностей, сыновнего долга, который порой проявляется великими делами, порой — великим и безвестным самоотречением. Отмените для Жюстена святое и тяжкое бремя, тяготеющее над ним и именуемое "семья", — и вы увидите, как он внесет свою лепту в общественный памятник, антипод Вавилонской башни; мы все рождены принять участие в его возведении. Имя ему — всеобщая гармония... Представьте, что Жюстен один в целом свете, обуреваемый страстями, за которые отвечает лишь перед самим собой, тогда, подобно евангельскому свету, скрытому под спудом, он озарит все вокруг, едва вырвавшись на волю.

Если бы вы видели, как Жюстен, вспомнив юность, ловко вскочил на подведенного Жаном Робером коня, помчался во весь опор, преодолел путь до Версаля, вы могли бы с уверенностью утверждать, что только сильный, только решительный человек может твердой рукой направлять горячего коня, более похожего на хищную птицу, уносящую свою жертву, чем на арабского скакуна, мчащегося с седоком на спине.

Бешеная скачка продолжалась около часа, и мысли Жюстена, под стать его быстроногому коню, стремительно проносились в его голове. Проделав за это время пять льё, ровно в половине девятого он остановился, запыхавшись, у ворот пансиона, спрыгнул с лошади и позвонил.

В пансионе давно не спали. Госпожа Демаре была в своей комнате одна; она еще не закончила туалет.

Жюстен просил ей передать, что желает немедленно с ней переговорить.

Удивившись столь раннему визиту, г-жа Демаре попросила г-на Жюстена подождать, передав, что через четверть часа она будет готова его принять.

Однако Жюстен отвечал, что причина его визита слишком серьезна, а промедление невозможно, и стал умолять хозяйку пансиона безотлагательно принять его.

Придя в смущение от такой настойчивости, она накинула халат и отворила дверь, чтобы спуститься в гостиную; Жюстен стоял перед дверью.

Он взял г-жу Демаре за руку, заставил ее вернуться в комнату и притворил за собой дверь.

Хозяйка пансиона подняла на Жюстена удивленный взгляд и вскрикнула. Его лицо поразило ее смертельной бледностью и выражением мрачной решимости, хотя обычно молодой человек смотрел ласково и приветливо.

— Боже мой! Что случилось? — спросила она.

— Огромное несчастье, сударыня! — отвечал Жюстен.

— С вами или с Миной?

— С нами, сударыня.

— Ах, Господи!.. Вы хотите, чтобы я вызвала Мину сюда или поговорите с ней в приемной?

— Мины здесь нет, сударыня.

— Как нет? Где же она?

— Не знаю.

Госпожа Демаре смотрела на Жюстена Корби как на безумного.

— Ее здесь нет?! Вы не знаете, где она! Что все это значит?

— Это значит, сударыня, что сегодня ночью ее похитили!

— Вчера вечером я сама проводила Мину в ее комнату и оставила ее с мадемуазель Сюзанной де Вальженез.

— А сегодня утром, сударыня, ее уже нет.

— Ах, Боже мой! — подняв глаза к небу, вскричала г-жа Демаре. — Вы уверены в том, что говорите, сударь?

Жюстен вынул из кармана письмо, написанное карандашом, то самое, что ему принес Баболен.

— Сначала прочтите, — предложил Жюстен.

Госпожа Демаре пробежала глазами письмо.

Она узнала почерк Мины, вскрикнула и, почувствовав, что вот-вот упадет, протянула руку в поисках опоры.

Жюстен бросился ей на помощь, подхватил ее и усадил в кресло.

— О, если это правда, — сказала она, — я на коленях должна просить у вас прощения за страдание, которое вы испытываете!

— Да, правда, — произнес Жюстен. — Однако мы не сдадимся, сударыня, пока этому страданию можно будет помочь. Но даже когда не останется надежды на людей, я буду уповать на Бога!

— Что же нужно делать, сударь? — спросила хозяйка пансиона.

— Ждать. А пока проследить за тем, чтобы никто не входил в комнату Мины и не выходил в сад.

— А кто должен приехать, сударь?

— Через час здесь будет представитель властей.

— Что?! — вскричала г-жа Демаре: ее волнение сменилось испугом. — Полиция? Здесь?!

— Разумеется, — подтвердил Жюстен.

— Если это произойдет, мой пансион пропал! — упавшим голосом проговорила г-жа Демаре.

Это замечание больно ранило Жюстена.

— А что я, по-вашему, должен делать, сударыня? — холодно проговорил он.

— Сударь! Если есть средство избежать скандала, умоляю вас помочь!

— Не знаю, что вы называете скандалом, — насупив брови, заметил Жюстен.

— Не знаете, что называется скандалом? — всплеснув руками, переспросила хозяйка пансиона.

— По-моему, сударыня, скандал — это когда женщина, которой моя мать доверила свою дочь, а я — свою невесту, смеет приказывать мне молчать, когда я прошу вернуть доверенную ей девушку!

Замечание было до такой степени справедливо, что г-жа Демаре растерялась.

— Ах, сударь! — заговорил она прерывающимся от слез голосом. — Все матери заберут у меня своих дочерей!

Жюстен возмутился эгоизмом этой женщины: перед лицом постигшего его горя она, не смущаясь, говорила лишь об ущербе, который ее заведению могло нанести похищение Мины.

— А я, сударыня, — заявил он, — если бы был вашим судьей, приказал бы повесить на фронтоне вашего пансиона какую-нибудь позорную вывеску, чтобы она отпугивала всех матерей!

— Ах, сударь, вашему горю ведь не поможет то, что вы принесете мне убытки.

— Мне нет; однако, сударыня, это поможет другим уберечься от такого несчастья, что постигло меня.

— Во имя любви, которую я питала к Мине, не губите меня, сударь!

— Во имя доверия, которое я вам оказывал, ничего у меня не просите, сударыня!

На лице Жюстена была написана отчаянная решимость. Госпожа Демаре поняла, что ей нечего ждать от него.

Похоже, она на что-то решилась и смиренно проговорила:

— Все будет исполнено, как вы пожелаете, сударь: я молча снесу свое горе.

Жюстен кивнул, как бы говоря: "По моему мнению, это лучшее, что вы можете сделать".

Наступило тягостное молчание.

— Сударь! — заговорила наконец хозяйка пансиона. — Позвольте и мне задать вам несколько вопросов.

— Прошу вас, сударыня.

— Почему исчезла Мина, как вы полагаете?

— Этого я еще не знаю, но надеюсь, что полиции удастся это установить.

— Вы уверены, что она не уехала по доброй воле?

У Жюстена стало горько на душе, когда он услышал, как оскорбляют подозрением его непорочную Мину.

— Она полгода находилась у вас перед глазами, — заметил Жюстен. — Как же вы после этого можете задавать мне подобный вопрос?

— Я хотела лишь спросить, уверены ли вы в ее любви.

— Вы прочли ее письмо: кого она зовет на помощь?

— Так ее, значит, увезли силой?

— Вне всякого сомнения.

— Но это невозможно, сударь: стены высоки, окна надежно заперты, и к тому же Мина могла бы закричать!

— Сударыня, существуют лестницы для самых высоких стен, отмычки — для самых крепких запоров, а кляп — на любой рот.

— Вы были в комнате Мины?

— Нет, сударыня.

— Да это нужно было сделать прежде всего! Идемте сейчас, если не возражаете.

— Напротив, сударыня, умоляю вас не входить в ее комнату!

— Но это единственный способ убедиться в том, что ее там нет.

— А письмо?

— А что, если вам подбросили это письмо, не знаю, правда, с каким тайным умыслом, а Мина вовсе не похищена и находится у себя?..

У Жюстена помутилось в глазах.

Не в силах объяснить себе случившееся, он с радостью ухватился за эту мысль, как ни была она нелепа. Вот почему, вопреки указаниям Сальватора, он решился сойти вниз вместе с г-жой Демаре и направился к комнате Мины.

Пока Жюстен, схватившись за грудь, пытался унять сердцебиение, г-жа Демаре постучала в дверь сначала тихонько, потом громче; все было напрасно — никто не отвечал.

Она подергала за ручку — опять ничего: комната была заперта изнутри.

Госпожа Демаре предложила послать за слесарем. Но гробовая тишина в комнате Мины снова ввергла Жюстена в угрюмое отчаяние; он вспомнил о наставлениях Сальватора и наотрез отказался вызывать слесаря.

— Давайте хотя бы заглянем в окно из сада, — предложила хозяйка пансиона.

— Прошу прощения, сударыня, но выходить в сад временно запрещено.

— Даже мне?

— И вам тоже, сударыня.

— Но в конце концов, сударь, здесь я хозяйка!

— Ошибаетесь, сударыня: куда входит правосудие, там царит его величество Закон. Именем закона запрещаю вам выходить в сад!

Он на всякий случай запер калитку на два оборота, вынул ключ и положил его в карман.

Госпожа Демаре испытывала большое искушение позвать на помощь, крикнуть, даже послать в случае необходимости за полицейским комиссаром, чтобы выставить Жюстена вон. Но она поняла, что молодой человек, всегда тихий и почтительный, не стал бы так себя вести, если бы за ним кто-то не стоял.

А Жюстен с невозмутимым видом прислонился к садовой калитке.

— И долго вы собираетесь караулить эту калитку, сударь? — спросила хозяйка пансиона.

— Пока не придут те, кого я жду.

— Когда же они явятся?

— В любом случае позже, чем я желал бы, сударыня.

— Откуда они прибудут?

— Из Парижа.

— Значит, вы позволите ненадолго вас оставить?

— Пожалуйста, сударыня.

Жюстен поклонился, словно разрешая г-же Демаре уйти.

Она поднялась к себе, торопливо переоделась, потом отворила окно и сквозь решетчатый ставень стала напряженно смотреть на парижскую дорогу.

Спустя примерно полчаса показалась карета. Она стремительно приближалась и вскоре остановилась у ворот.

Из кареты вышли двое: это были г-н Жакаль и Сальватор.

Господин Жакаль собирался позвонить, как вдруг дверь пансиона распахнулась сама или, точнее, ее распахнул Жюстен: заслышав шум подъезжающего экипажа и поняв, кто приехал, он, теряя терпение, бросился им навстречу.

Заметив, как молодой человек взволнован и бледен, Сальватор взял Жюстена за руку, сердечно пожал ее и проговорил:

— Ну-ну, мужайтесь, дорогой господин Корби! Поверьте мне, в жизни еще не такое случается!

И Сальватор подумал о горе Кармелиты, когда она придет в себя и узнает, что Коломбан мертв.

LXXIII

ОСМОТР ДОМА

Сальватор представил Жюстена как жениха Мины. Господин Жакаль почтительно поклонился и спросил, не входил ли кто-нибудь в комнату девушки, не выходил ли в сад.

— Никто, сударь, — отвечал Жюстен.

— Вы уверены?

— Вот ключ от садовой калитки.

— А от комнаты мадемуазель Мины?

— Дверь заперта изнутри.

— А! — воскликнул г-н Жакаль.

Поднеся к носу большую понюшку табаку, он прибавил:

— Посмотрим, посмотрим.

Жюстен пошел вперед. Они вошли в приемную, соединявшую двор с садом; из приемной в комнату Мины вел коридор.

Оглядевшись, г-н Жакаль спросил:

— А где хозяйка заведения?

В эту минуту появилась г-жа Демаре.

— Вот и я, господа, — сказала она.

— Это те, кого я ждал из Парижа, сударыня, — пояснил Жюстен.

— Вы что-нибудь знали об исчезновении мадемуазель Мины до того, как сюда явился этот господин? — спросил полицейский, указывая на Жюстена.

— Нет, сударь. Я и сейчас не совсем уверена в ее исчезновении, — с волнением и заметной дрожью в голосе отвечала г-жа Демаре. — Мы ведь не входили в комнату Мины.

— Войдем в свое время, будьте покойны, — пообещал г-н Жакаль.

Спустив очки на кончик носа, он по привычке уставился на г-жу Демаре поверх стекол, которые, как мы уже говорили, служили ему не столько для остроты зрения, сколько для того чтобы скрывать глаза. Затем он снова поправил очки и покачал головой.

Стоявшие рядом Сальватор и Жюстен с нетерпением ожидали продолжения допроса.

— Не угодно ли господам перейти в гостиную? — предложила г-жа Демаре. — Там будет удобнее, чем в приемной.

— Спасибо, — поблагодарил г-н Жакаль, снова оглядевшись и убедившись в том, что он, как опытный генерал, выбрал для своих войск отличную диспозицию. — А теперь, сударыня, — продолжал он, — я бы хотел, чтобы вы осознали свою ответственность как хозяйки пансиона, откуда пропала одна из воспитанниц, и хорошенько поразмыслили, прежде чем будете отвечать на мои вопросы.

— Ах, сударь, я как нельзя более огорчена случившимся, — вытирая слезы, проговорила г-жа Демаре. — Что же до вашего совета хорошенько подумать, перед тем как вам

. отвечать, то это ни к чему, ведь я буду говорить только правду.

Господин Жакаль едва заметно кивнул и продолжал:

— В котором часу воспитанницы ложатся спать?

— Зимой — в восемь, сударь.

— А помощницы воспитательниц?

— В девять.

— Есть ли среди них такие, что ложатся позднее других?

— Только одна.

— В котором же часу она укладывается?

— От половины двенадцатого до полуночи.

— Где она ночует?

— Во втором этаже.

— Над комнатой мадемуазель Мины?

— Нет, она живет в комнате, которая выходит окнами на дортуар и на улицу, а окно бедняжки Миночки выходит в сад.

— А где находится ваша спальня, сударыня?

— На втором этаже рядом с гостиной; она выходит на улицу.

— И ни одно из ваших окон не выходит в сад?

— Только туалетная комната.

— В котором часу вы вчера заснули?

— Около одиннадцати.

— Так! — проговорил г-н Жакаль. — Давайте сначала осмотрим дом. Идемте со мной, господин Сальватор. А вы, господин Жюстен, побудьте здесь с госпожой Демаре.

Все повиновались г-ну Жакалю, будто генералу на поле боя.

Сальватор последовал за полицейским. Жюстен остался с г-жой Демаре; она рухнула на стул и разрыдалась.

— Эта женщина к делу не причастна, — сказал г-н Жакаль, спускаясь с крыльца, и пошел через двор к воротам.

— Почему вы так думаете? — спросил Сальватор.

— Доказательством тому ее слезы, — пояснил г-н Жакаль. — Виновные дрожат, но не плачут.

Господин Жакаль осмотрел дом снаружи.

Пансион был расположен на углу улицы и переулка, пустынного, но мощенного булыжником.

Господин Жакаль нырнул в переулок, будто ищейка в погоне за дичью.

Слева шагов на пятьдесят тянулась каменная стена, ограждавшая сад пансиона; над ней виднелись ветви деревьев.

Господин Жакаль шел вдоль стены, пристально вглядываясь в ее основание.

Сальватор не отставал.

Полицейский огляделся и покачал головой.

— Сомнительный переулок, особенно ночью! Такие переулки словно нарочно созданы для похищений и краж!

Пройдя двадцать пять шагов, г-н Жакаль наклонился и подобрал кусок штукатурки, отвалившийся сверху, потом еще один, потом еще.

Он осмотрел их и тщательно завернул в платок.

Затем он поднял с земли обломок черепицы и перебросил его через стену.

— Перелезали здесь? — спросил Сальватор.

— Скоро узнаем, — сказал г-н Жакаль. — Идемте назад!

Сальватор и г-н Жакаль застали Жюстена и г-жу Демаре на том же месте, где они их оставили.

— Ну что, сударь? — спросил Жюстен.

— Кое-что есть, — отвечал г-н Жакаль.

— Ради Бога, сударь! Вы что-нибудь нашли? Видели какие-то следы?

— Вы, сударь, музыкант и, стало быть, знаете пословицу: "Когда играет скрипка, остальные подпевают". Я скрипка. Следуйте за мной и не вылезайте вперед!.. Господин Жюстен, пожалуйте ключ от сада.

Молодой человек передал ключ г-ну Жакалю и, выйдя в коридор, сказал:

— Вот дверь в комнату Мины.

— Хорошо, хорошо, всему свое время: комнатой займемся позже.

Господин Жакаль отпер садовую калитку, постоял, обводя взглядом весь сад и готовясь к более тщательному обследованию.

— Здесь надо быть особенно осмотрительными и идти гуськом, — предупредил он. — Следуйте за мной, если пожелаете, но в таком порядке: впереди — я, за мной — господин Сальватор, потом — господин Жюстен, а госпожа Демаре — последней... Вот так! Не отставайте ни на шаг!

Было очевидно, что г-н Жакаль направляется к тому месту в стене, которое он уже осмотрел снаружи. Однако вместо того, чтобы пройти кратчайшим путем, он двинулся по аллее, проходившей вдоль стены, и проделал тот же путь, что со стороны улицы.

Прежде чем отправиться, он взглянул поверх очков на окно Мины: ставни были закрыты.

— Хм! — обронил он и пошел вперед.

Посыпанная желтым песком дорожка не представляла собой ничего необычного. Но, отсчитав двадцать пять шагов,, г-н Жакаль остановился, улыбнулся, поднял осколок черепицы, который недавно перебросил через стену, чтобы заметить место, и показал Сальватору свежий след на клумбе.

— Вот так! — сказал он.

Присутствовавшие посмотрели туда, куда указывал г-н Жакаль.

— Вы полагаете, несчастную девочку похитили отсюда? — спросил Сальватор.

— Несомненно, — отозвался полицейский.

— Боже мой! Боже! — прошептала г-жа Демаре. — Похищение в моем пансионе!

— Сударь! Небом заклинаю, хоть какое-нибудь доказательство... — взмолился Жюстен.

— Взгляните сами, дорогой друг, — проговорил г-н Жакаль, — и у вас будут доказательства.

Пока Жюстен разглядывал отпечатки ног, г-н Жакаль, взявший наконец верный след, вынул из кармана табакерку и поднес к носу щепотку табаку, рассматривая дорожку из-под очков, а г-жу Демаре — поверх стекол.

— Скажите же, сударь, что вы видите? — теряя терпение, вскричал Жюстен.

— Вот эти два углубления в земле, соединенные прямой линией.

— Это след от лестницы, узнаете? — пояснил Жюстену Сальватор.

— Браво! Вы совершенно правы.

— А это поперечная линия? — не унимался Жюстен.

— Ну-ну, продолжайте, — поддержал г-н Жакаль Сальватора.

— Это отпечаток нижней перекладины: она вошла на целый дюйм, потому что земля была сырая, — объяснил Сальватор.

— Теперь, — продолжал г-н Жакаль, — надобно узнать, сколько человек должны встать на лестницу, чтобы жерди вошли в землю на полфута, а нижняя перекладина — на дюйм.

— Давайте рассмотрим следы! — предложил Сальватор.

— О, по следам трудно что-либо определить! Кстати, два человека могут идти след в след: мы знаем преступников, которые именно так и делают, чтобы запутать следствие.

— Как же вы узнаете?

— Нет ничего проще!

Он повернулся к хозяйке пансиона, которая понимала не больше, чем если бы они говорили по-арабски или на санскрите.

— Сударыня! — обратился к ней г-н Жакаль. — В доме есть приставная лестница?

— Да, у садовника.

— Где она?

— Под сараем, вероятно.

— А где находится сарай?

— Вот там... видите: небольшой домик, крытый соломой.

— Не двигайтесь! Я схожу сам.

Господин Жакаль с легкостью сделал скачок чуть не в полтора метра, перепрыгнув то место, где было особенно много следов, на которые он, придерживаясь своей методы, не хотел до времени обращать внимание.

Через минуту г-н Жакаль вернулся с лестницей и, сказав: "Сначала кое-что проверим", установил ее так, чтобы жерди вошли в обнаруженные на клумбе ямки.

— Отлично! — удовлетворенно произнес он. — Вот и вещественное доказательство; несомненно, пользовались этой лестницей: все точнейшим образом совпало.

— А разве не все лестницы почти одних размеров? — спросил Сальватор.

— Эта лестница шире обычной. У садовника есть помощник, ученик или сын, не так ли, госпожа Демаре?

— Да, мальчик двенадцати лет, сударь.

— Вот! Садовнику помогает мальчик, которому он, вероятно, передает секреты своего дела. И он купил лестницу пошире, чтобы ребенок мог подниматься вместе с ним.

— Сударь! — воскликнул Жюстен. — Давайте вернемся к Мине!

— Вернемся, сударь, вернемся, но не напрямик, а в обход.

— Этот маневр отнимает у нас слишком много времени, — заметил Жюстен.

— Дорогой мой господин Жюстен! В делах такого рода время не имеет значения, — возразил полицейский. — Одно из двух: либо тот, кто похитил вашу невесту, увозит ее за пределы Франции, а тогда он уже слишком далеко и мы его не догоним; либо он рассчитывает спрятать ее в окрестностях Парижа, и в таком случае мы за три дня его найдем.

— Да услышит вас Господь, господин Жакаль!.. Однако вы сказали, что можете определить, сколько человек участвовало в похищении.

— Я это как раз и выясняю, сударь.

Господин Жакаль приставил лестницу к стене примерно в метре от первых следов. Потом он поднялся на пять-шесть перекладин вверх, останавливаясь на каждой из них и проверяя, насколько стойки лестницы уходят в землю.

Стойки опустились не более чем на три дюйма.

С высоты лестницы г-ну Жакалю был виден весь сад; у входа в дом он заметил человека в куртке.

— Эй, дружище! Кто вы такой?

— Я садовник госпожи Демаре, сударь, — отвечал тот.

— Сударыня! — обратился г-н Жакаль к хозяйке пансиона. — Взгляните, тот ли это человек, за кого он себя выдает, и приведите его сюда тем же путем, каким пришли мы.

Госпожа Демаре повиновалась.

— Говорю вам, господин Жюстен, а вам повторяю, господин Сальватор: эта женщина не причастна к похищению девушки.

Госпожа Демаре вернулась в сопровождении садовника; тот был очень удивлен, что незнакомец, неведомо как очутившийся в его саду, вскарабкался на его лестницу.

— Друг мой, вы работали вчера в саду? — спросил у него г-н Жакаль.

— Нет, сударь. Вчера был последний день масленицы, а в таком хорошем доме, как пансион госпожи Демаре, по праздникам не работают.

— Ладно! А третьего дня?

— Это был предпоследний день масленицы, тоже праздник: я не работал.

— А перед этим?

— Перед этим было воскресенье, выпавшее на масленицу: это еще больший праздник.

— Таким образом, вы три дня не работали, верно?

— Сударь! — с серьезным видом отвечал садовник. — Я не хочу, чтоб меня признали виновным на Страшном суде!

— Ну что же, это все, что я хотел узнать. Итак, ваша лестница три дня лежит в сарае без дела?

— Нет, потому что вы на ней стоите, — заметил садовник.

— Малый неглуп, — проговорил г-н Жакаль, — но я готов поручиться, что он не занимается похищением девиц.

Садовник, оторопев, смотрел на полицейского широко раскрытыми глазами.

— А теперь, друг мой, — обратился к нему г-н Жакаль, — доставьте мне, пожалуйста, удовольствие: поднимитесь ко мне!

Садовник взглянул на г-жу Демаре, словно спрашивая, должен ли он подчиняться приказаниям постороннего.

— Делайте то, что вам приказывает этот господин, — сказала г-жа Демаре.

Садовник поднялся на несколько перекладин.

— Ну как? — спросил г-н Жакаль у Сальватора.

— Ушла в землю, но не до перекладины, — отвечал тот.

— Спускайтесь, дружище, — разрешил г-н Жакаль садовнику.

Тот подчинился.

— Готово! — доложил он.

— Заметьте, как мало этот человек говорит, — восхитился г-н Жакаль, — но как все, что он говорит, верно!

Садовник рассмеялся: похвала ему пришлась по душе.

— А теперь, друг мой, — продолжал г-н Жакаль, — возьмите госпожу Демаре на руки.

— О!.. — только и произнес садовник.

— Что вы такое говорите, сударь?! — изумилась хозяйка пансиона.

— Возьмите госпожу Демаре на руки, — повторил г-н Жакаль.

— Никогда не посмею! — произнес садовник.

— А я... запрещаю вам это, Пьер! — вскричала хозяйка.

Господин Жакаль спрыгнул вниз.

— Поднимитесь туда же, где стоял я! — приказал он садовнику.

Садовник проворно вскарабкался вверх и встал на то же место, где только что стоял г-н Жакаль.

Полицейский подошел к г-же Демаре, одной рукой обнял ее за плечи, другой подхватил под ноги и, прежде чем она успела догадаться о его намерениях, оторвал ее от земли.

— Сударь! Сударь! Что вы делаете? — запричитала г-жа Демаре.

— Представьте, сударыня, что я в вас влюблен и похищаю свою возлюбленную.

— Надо же такое предположить! — хмыкнул садовник, взгромоздившийся на лестницу.

— Сударь!.. Сударь!.. — растерянно повторяла г-жа Демаре.

— Успокойтесь, сударыня: это всего-навсего предположение, как справедливо заметил наш друг Пьер, — сказал г-н Жакаль.

Он поднялся на несколько перекладин с г-жой Демаре на руках.

— Ушли в землю! — доложил Сальватор, следя за стойками лестницы.

— До перекладины? — уточнил г-н Жакаль.

— Не совсем.

— Поставьте ногу на вторую перекладину, — сказал г-н Жакаль.

Сальватор исполнил, что было приказано.

— Вот теперь перекладина в таком же положении, как в тот раз, — сказал он.

— Хорошо, — отозвался полицейский. — Спускаемся.

Он спустился первым, поставил г-жу Демаре на землю, приказал Пьеру стоять в аллее и не двигаться, а сам вытащил лестницу из земли, где она оставила точно такой же след, какой был по соседству.

— Дорогой господин Жюстен! — сказал он. — Госпожа Демаре будет, я полагаю, немного потяжелее, чем мадемуазель Мина; я же несколько легче человека, укравшего вашу невесту. Таким образом, все уравновешивается.

— И вы хотите сказать...

— ... что мадемуазель Мину похитили три человека — двое из них несли ее по лестнице, а третий поддерживал эту лестницу, поставив ногу на нижнюю перекладину.

— О! — воскликнул Жюстен.

— Теперь, сударь мой, попытаемся узнать, кто эти трое.

— А, понимаю, — пробормотал садовник, — похитили одну из наших воспитанниц!

Господин Жакаль стал разглядывать Пьера поверх очков, а когда вдоволь насмотрелся, обратился к г-же Демаре с такими словами:

— Берегите этого малого — он кладезь премудрости!

Потом, взглянув на садовника, прибавил:

— Можете отнести лестницу в сарай, друг мой! Она нам больше не понадобится.

Назад: LXIII ЖЕРАР ТАРДЬЕ

Дальше: LXXIV СЛЕДЫ