Бланш де Больё, или Вандейка

Вандейцам не нужны были больше такие предлоги для борьбы, как религия или монархия: они вынуждены были защищать свои дома, которые поджигали каратели; спасать своих жен, которых волокли на эшафот; оберегать своих детей, которых предавали мечу. Я хотел поставить на повестку дня понятия правосудия и человечности; злодеи, чья власть кончилась вместе с анархией, донесли на меня. Оклеветав мое намерение остановить потоки крови, меня обвинили в отсутствии решимости и вынудили вернуться к домашнему очагу.

"Записки республиканского генерала Алекс. Дюма"

Во Франции есть край, так отличающийся от всех остальных нравами его жителей и их языком, что он кажется чуждым всем местностям, прилегающим к нему. Даже земля там совсем своеобразная: вы не найдете в этих местах ни огромных плодородных долин, встречающихся в Босе и Бри, ни живописного горного ландшафта Оверни, ни радующих взор роскошных склонов Шампани и Дофине; тщетно ваши глаза в поисках места, где взгляд мог бы отдохнуть, будут отыскивать рощи диких лимонов и цветущих апельсинов, нежный запах которых насыщает воздух на юге Прованса.

Лесистый край Бокаж, более известный под названием Вандея, до тех пор пока он не стал ареной революционных войн, был изрезан множеством небольших полей, огороженных живыми изгородями; почва Вандеи недостаточно плодородна для хлебов, и целые арпаны земли покрыты там колючим утесником и гигантским дроком. С вершины одного из маленьких холмов — а их очень много на земле этого края — видно, как расстилается зеленеющая скатерть с разбросанными то тут, то там квадратами пшеницы и ржи, и их золотые колосья колышутся по воле ветра, то наклоняясь, то выпрямляясь; кое-где сквозь деревья виднеется красноватая крыша фермы или над их колеблющимися верхушками возвышается острая стрела колокольни.

Лишь одна большая дорога пересекает этот край. Все остальные пути — это либо проходы, пробитые в скалах, либо тропы, обсаженные с обеих сторон живой изгородью, листва которой нередко смыкается над головою путника, образуя зеленый свод, хорошо защищающий летом от палящих солнечных лучей. Зимой эти дороги превращаются в сплошное грязное месиво и делаются почти непроходимыми, особенно у подножия холмов, где они становятся руслами бурно текущих дождевых ручьев.

По одной из таких троп, ведущих от Сен-Лоран-дез-Отеля в Ла-Ремодьер, в грозовой июньский вечер 1793 года с трудом передвигалась большая колонна пехоты, возглавлявшаяся и замыкавшаяся несколькими кавалерийскими отрядами; войска были посланы Конвентом в помощь республиканской армии, которой командовал генерал Вестерман. Солдаты шли по колено в воде в совершенно незнакомом краю, где их ждало новое сражение и где за каждым деревом скрывался неприятель. Патриотические песни время от времени прерывались бранью и взрывами хохота, когда кто-нибудь падал, споткнувшись о камень или поскользнувшись на жирной земле дороги. Через секунду строй восстанавливался: упавший, сопроводив свое падение парочкой крепких выражений, поднимался с помощью товарищей, и колонна шла дальше, пока новое подобное происшествие не вызывало повторения такой же сцены. В конце концов падения стали такими частыми, что пение смолкло вовсе, уступив место отчаянной брани. Генерал Шерен, скакавший впереди колонны на прекрасном сильном жеребце, остановился и попытался приободрить солдат, которые начали падать духом.

— Черт побери, генерал, — заметил тот, кто был побойчее своих товарищей, — вам-то легко нашу беду терпеть: под вами добрый конь, который спасает вас от падений и усталости, а мы, бедняги, вот уже восемь часов тащимся по колено в воде, да еще на пустой желудок.

— Знаешь что, друг мой, — спешиваясь, обратился генерал к смельчаку, произнесшему эти слова, — садись на мое место, а я займу твое.

Гренадер, считая, что командир пошутил, отказался, но после вторичного предложения, подбадриваемый насмешками товарищей, он в конце концов согласился, вскочил на коня, подведенного ему, и поскакал в голове колонны, продолжающей свой путь; но не проехал он и ста шагов, как раздался выстрел из зарослей дрока, тянущихся по краям дороги, и солдат бездыханным свалился прямо к ногам генерала, избежавшего гибели только благодаря такой причудливой замене. А тот снова взял за поводья своего скакуна, оставшегося без наездника.

— Граждане, — спросил он с насмешливым спокойствием, — кто из вас желает занять его место?

Ответа не последовало. Он тотчас снова сел на коня, и вся огромная колонна опять двинулась в путь, но в ее рядах больше уже не слышалось и намека на жалобы.

Тем временем раздались выстрелы в арьергарде; два всадника, сопровождавшие колонну, тут же отделились и поскакали назад, считая, что там уже разгорелось сражение. Оба были примерно одного возраста, и их совершенно одинаковая форма указывала на то, что они имеют одно и то же звание. Трехцветные шарфы, опоясывающие их, вышитые золотой нитью лавровые ветви на лацканах и воротниках одежды, шляпы с тремя красными перьями вокруг трехцветного султана — все это несомненно указывало на высокий ранг этих офицеров, и только эполеты из грубого шерстяного сукна казались совершенно чуждыми этому блестящему наряду: в ту пору генералы отдавали в дар отчизне золотые эполеты и темляки своих сабель. Эти украшения заменялись другими, не такими дорогими, но и по ним вполне можно было определить, какое звание имели их владельцы. Хотя оба молодых офицера были связаны искренней дружбой, все в них, кроме храбрости, явно было несхожим. Оливье, белокурый, среднего роста, предоставлял своим длинным волосам, ничем не удерживаемым, свободно развеваться. Его бледные щеки внезапно разгорались только во время рассказа о прекрасном поступке или при виде поля боя. Отличный офицер и храбрый воин, он обладал и проницательностью, чтобы выносить суждения, и мужеством, чтобы принимать решения; привычка к крови и резне не смогла повредить чувствительности его сердца: оно было спокойное и сдержанное. Солдаты, обожающие его, связывали его меланхолию с какими-то тайными переживаниями — иного объяснения подобной грусти невозможно было придумать, поскольку с первых лет его еще очень юной жизни ему во всем, казалось, улыбалась судьба.

Д’Эрвийи, его друг, был совсем другого склада: рост Геркулеса, почти сверхъестественная сила, короткие курчавые волосы, смуглые черты лица — все говорило о том, что он родился под более жарким солнцем, чем наше. При всяком удобном случае он подвергал риску свою жизнь, богатую такими подвигами, что они оказали бы честь и заслуженному старому генералу: он всегда был первым в атаке, последним — при отступлении, в сражениях бывал всюду, где надо было не считаться с опасностью, всюду, где можно было стяжать славу. Солдаты, видящие, как он возвышается над их строем, и уверенные в его храбрости, всегда шли за ним безропотно: они знали, что, проливая их кровь, ради них он не пожалеет своей.

Пылкий приверженец республики, такой, о которой мечтали люди, подобные Барнаву, Бриссо и Барбару, он с горечью видел, как власть уходит из рук этих великих законодателей и переходит в руки людей жестоких, недальновидных или продажных. В эпоху, когда французы вышли из векового оцепенения, разбуженные грохотом пушек Брауншвейга и Суворова, он одним из первых почувствовал приближение электрического разряда, сразу потрясшего все слои общества; простым солдатом он устремился к границе и за четыре года острием своей шпаги завоевал все те звания, в которые его облекали, и в настоящее время вместе с Оливье и генералом Шереном командовал новыми войсками, посланными в Вандею.

Оливье и д’Эрвийи нашли генерала Шерена около дверцы кареты беседующим с человеком, чей странный наряд, одновременно и военный и цивильный, наверное, привлек бы их внимание, если бы они давно уже к нему не привыкли. Этот наряд состоял из круглой шапки, украшенной кокардой и трехцветными перьями; синего мундира с республиканскими пуговицами, перевязанного широким поясом; желтых обтягивающих панталон, до колен заправленных в сапоги с отворотами; его довершала сабля, висящая на боку, которая не раз в течение этой войны извлекалась из ножен. Черные и живые глаза этого человека, спрятанные под нависшими бровями, излучали жестокость, что никак не противоречило его действиям. Это был народный представитель Дельмар, посланный Конвентом в Западную армию с целью уравновесить военную власть гражданской, ибо всегда существовал страх, что генералы могут злоупотребить своей силой.

Беседа стала общей, она касалась суровых мер, необходимых для скорого окончания этой губительной войны. Все вандейцы, взятые с оружием в руках или участвующие в сходках, независимо от пола или возраста, должны быть расстреляны или казнены — таков был приказ Конвента. Оливье и д’Эрвийи возмутились подобной неумолимостью. "Франция найдет в нас солдат, — говорили они, — но никогда не увидит в нас палачей". Народный представитель нахмурил брови — это были совсем не те люди, которые его устраивали!..

Между тем колонна республиканцев подошла к Ла-Ремодьеру, однако к тому времени деревня уже была полностью покинута жителями. Адъютант генерала Вестермана в сопровождении сильного эскорта ожидал новый отряд; он привез депешу для генерала Шерена. Тот поспешил ознакомить Оливье и д’Эрвийи с полученными приказами. Друзья грустно переглянулись: миссия, порученная им, была ужасна, но они обязаны были подчиниться. Оливье было предписано окружить небольшую рощу, находящуюся невдалеке от деревни, и арестовать всех жителей соседних селений, собравшихся там к ночи на мессу, а д’Эрвийи предстояло предать огню деревни, фермы и замки на близлежащих землях. У обоих эти распоряжения вызывали неприятие, но они вынуждены были выполнить все, что от них требовалось: оба хорошо понимали необходимость неукоснительного подчинения военной дисциплине, особенно во времена мятежей.

Это были уже совсем не те блестящие кампании при Вальми, Флёрюсе, Жемапе… С одной стороны — война на истребление, с другой — фанатизм, и с обеих сторон — жесточайшие карательные меры!..

В полночь друзья разделили отряд на две группы для участия в операциях и расстались, договорившись о месте встречи.

Оливье направился к рощице, которую ему было приказано окружить, и вскоре обнаружил ее; все выглядело спокойно; в какое-то мгновение он даже начал надеяться, что сведения, полученные главнокомандующим, ложные, и сходка не состоится. Он спешился, велел солдатам, соблюдая полнейшую тишину, разделиться повзводно и подойти с четырех разных сторон, не начиная атаку до сигнала, который должен был подать д’Эрвийи.

Сам Оливье осторожно вел оставленный им при себе маленький отряд, и неожиданно перед ним предстало самое странное зрелище, какое только ему случалось видеть: в центре рощи, посреди прогалины, возвышался алтарь, сложенный из дерна; священник в торжественном облачении служил мессу; вокруг него стояли крестьяне, и трепещущее пламя освещало их лица; в одной руке они держали горящие факелы из смолистого дерева, другой — опирались на одноствольные или двухствольные охотничьи ружья. Вокруг них, преклонив колени, вперемежку стояли мужчины, женщины и дети; мужчины были вооружены пистолетами, саблями и вилами; у всех на левой стороне груди был прикреплен опознавательный знак — кусочек красной ткани, вырезанный в форме сердца; главарей среди них можно было отличить по шарфам, завязанным на рукаве и по их военной экипировке, более полной, чем у других крестьян.

Священник прервал службу для проповеди, а вернее для обращения к тем, кто его окружал: темой его наставления были Божий страх, преданность Бурбонам и ненависть к республиканскому правительству. Он грозил муками ада тем, кто не возьмет в руки оружия для защиты священных идей, и сулил рай тем, кто падет жертвой своей самоотверженности; все склонились до земли. В благоговейной тишине священнослужитель простер руки над их головами и дал им свое благословение.

В это мгновение верхушки деревьев начали озаряться красными отблесками, послышалось и разлилось в воздухе резкое долгое шипение — огонь охватил окрестные деревни; именно этого сигнала ждали отряды республиканцев.

Как только вандейцы заметили приближавшихся к ним людей, тотчас же раздался крик: "Синие! Синие!" И схватившись за оружие, они обрушили на республиканцев шквал пуль, тем более опасных, что почти каждый из крестьян был охотником и их выстрелы отличались особой меткостью. Солдаты ответили еще более убийственным огнем… Раздались крики женщин, проклятия сражающихся, жалобные стоны раненых; усиленные лесным эхом, они еще страшней звучали в ночной тишине… Среди всеобщего смятения священник с распятием в одной руке и пылающим факелом в другой носился по полю битвы, подбадривал сражающихся, утешал раненых и к шуму ружейной пальбы примешивал звуки священных песнопений.

Вандейцы, застигнутые врасплох и окруженные со всех сторон, не могли долго сопротивляться; они потеряли всякую надежду отразить нападение, и едва ли кому-то из них удалось скрыться. Большинство погибло на месте, оставшихся в живых увели, чтобы расстрелять позднее. Оливье, сожалея об этой ненужной бойне, ограничил свое участие в ней тем, что отдавал приказы; прислонившись к дереву в нескольких шагах от поля сражения, он молча стоял, вздыхая при мысли о том, что нельзя было помешать происходящему… Неожиданно к нему кинулся юноша, вырвавшийся из этой жуткой резни. "Спасите меня! — взмолился он, кидаясь на колени. — Спасите меня! Заклинаю вас именем Неба! Именем вашей матери!" Его кроткий голос и, казалось, почти детский возраст вызвали сочувствие в Оливье; он оттащил его на несколько шагов от поля битвы, чтобы скрыть от глаз своих солдат, так как не смог бы спасти несчастного, если бы того обнаружили, но вскоре вынужден был остановиться: юноша потерял сознание… Такое малодушие, не присущее солдату, удивило Оливье, но все же не помешало ему поспешить на помощь: он быстро расстегнул одежду вандейцу, чтобы облегчить ему дыхание, и едва сдержал возглас изумления — перед ним была женщина!

Когда к делу примешивается романтика, интерес к нему возрастает. Нельзя было терять ни секунды; генерал посадил девушку у подножия дерева, а сам поспешил к месту сражения. Там среди мертвых он нашел молодого республиканского офицера, чей рост и сложение показались ему схожими с фигурой незнакомки, быстро снял с него мундир и шляпу и вернулся к девушке. Ночная прохлада скоро привела ее в чувство.

— Отец! Отец! — были ее первые слова, но как только она окончательно пришла в себя и поняла, что находится в руках незнакомца, ужас снова овладел ею. Беспорядок, который она обнаружила в своем наряде, когда к ней вернулось сознание, не оставлял никакого сомнения в том, что офицеру-республиканцу известен ее пол; она и не пыталась более скрывать это от него и, вторично упав к его ногам, стала молить о жалости, не надеясь, что такое чувство знакомо одному из этих людей, которых ей изображали как кровожадных и жестоких. Оливье принялся ее успокаивать, показал мундир, приготовленный им для нее, и предложил ей сменить вандейский костюм, кровавое сердце на котором сразу бы выдало ее. Пока она поспешно переодевалась, он снова отправился на поле боя, приказал солдатам отходить, и, убедившись, что они приступили к выполнению его распоряжения, возложил командование отрядом на полковника, а сам вернулся к юной вандейке.

Она была уже готова следовать за ним; вдвоем они отправились туда, где он оставил своего слугу, ожидавшего его с лошадьми. Тут смятение Оливье возросло: он боялся, что отсутствие навыков верховой езды выдаст его спутницу, однако она его быстро разубедила — вскочив в седло, она стала управлять своим скакуном хотя и не с такой же силой, но с тем же изяществом, что и лучшие наездники в армии; заметив изумление Оливье, девушка улыбнулась.

— Вы не будете так удивляться, — сказала она ему, — когда ближе познакомитесь со мной; вы узнаете, вследствие каких обстоятельств мужские занятия оказались мне привычными. Поверьте, у меня не будет от вас секретов.

В это время начало светать, и тут их догнал экспедиционный отряд. Увидев его, Бланш (так звали юную вандейку) почувствовала прежний страх и захотела отъехать в сторону. Оливье остановил ее.

— Если вы хоть на минуту покинете меня, вы пропали, — сказал он вполголоса, — от вас требуется только спокойствие и решимость, я отвечаю за все.

Войска проходили мимо них, за солдатами следовали немногочисленные пленники. Бланш беспокойно смотрела, страшась увидеть среди них отца. В глазах ее застыл вопрос. Один из пленных узнал ее, вздрогнул, но, подчинившись ее жесту, сдержал свое удивление. "Маркиз де Больё спасся", — прошептал он, проходя мимо нее, и Бланш, исполненная радостного облегчения, присоединилась к Оливье.

Д’Эрвийи ждал друга в назначенном месте, у ворот городка. Оливье, наклонившись, прошептал ему несколько слов на ухо, и тот тотчас же занял место по другую сторону от Бланш, так что она оказалась между двумя друзьями. По-видимому, девушка окончательно успокоилась — кроткий вид Оливье и честное открытое лицо д’Эрвийи способствовали этому.

Бланш и двое друзей спешились около замка, где уже разместились член Конвента Дельмар и генерал Шерен. Наши герои предпочли бы занять помещение в городке, подальше от всех, но побоялись вызвать подозрения; им были приготовлены комнаты, соответствующие их высокому званию, и пришлось там разместиться. Оливье проводил девушку в свою комнату, предложил ей прилечь на кровать не раздеваясь, чтобы она хоть несколько минут насладилась отдыхом, столь необходимым для нее после всех ужасов, которые ей пришлось испытать прошедшей ночью, а сам отправился с отчетом об успехе своей операции к только что приехавшему в Ла-Ремодьер генералу Вестерману.

Теперь у него была еще одна цель — он искал какой-нибудь способ спасти юную вандейку, и ему показалось, что существует лишь один выход — лично сопроводить ее в Нант, где жила его семья. Три года он не видел ни матери, ни сестер и, находясь всего в нескольких льё от них, считал вполне естественным попросить разрешение на отпуск, которое он и получил без труда.

Он тотчас же вернулся поделиться этой новостью с Бланш; узнав, что она отправляется под охраной Оливье, девушка совсем перестала тревожиться; вскоре появился д’Эрвийи, отдавший распоряжения по поводу завтрака.

— У нас была этой ночью грустная операция, — сказал он, обращаясь к другу, — она больше пристала бандитам, чем солдатам Республики!..

С этими словами он отцепил широкую изогнутую саблю, висевшую у него на боку, наполовину вытащив из ножен клинок дамасской стали, украшенный арабской вязью.

— Слава Богу, мне не пришлось еще испытать твою прочную закалку на этих несчастных крестьянах, — продолжал он, слегка проводя пальцем по свеженаточенному лезвию, — но я предчувствую, что вскоре это предстоит… Впрочем, — произнес он уже более равнодушным тоном, — не на нас падет пролитая кровь, ведь мы только подчиняемся полученным приказам, смягчая их, насколько это в нашей власти.

В эту минуту на пороге появился народный представитель Дельмар. Его зловещий вид поверг Бланш в трепет еще до того, как она узнала, кто он.

— Ну-ну, гражданин генерал! — обратился он к Оливье. — Ты уже собрался нас покинуть? Но ты так себя замечательно проявил этой ночью, что я ни в чем не могу тебе отказать; однако я несколько сердит на тебя за то, что ты упустил маркиза де Больё.

Бланш опустилась на стул: дрожащие ноги ее не держали.

— Я, впрочем, приготовил великолепный прием этому старому безумцу, — со злобным смехом заметил Дельмар. — Воздать ему честь поручено взводу стрелков. Но что отложено — еще не потеряно! Мы поймаем его позднее. Вот твое разрешение на отпуск, которое я подписал вместе с главнокомандующим, — продолжил он, возвращаясь к делу, которое его привело сюда. — Все в порядке, можешь ехать когда угодно, но перед этим я предлагаю позавтракать вместе у тебя: не хочется расставаться с таким храбрецом, не выпив с ним за спасение Республики и за истребление мятежников.

Для Оливье это проявление уважения к нему было совсем нежелательно. Он посмотрел на Бланш: ей еще удавалось держать себя в руках, однако бледность лица выдавала состояние ее души. Надо было садиться за стол, и девушка, чтобы не оказаться напротив Дельмара, вынуждена была сесть рядом с ним. Она проделала это, еле сдерживая дрожь, но постепенно успокоилась, заметив, что народный представитель интересуется едой гораздо больше, чем сотрапезниками. Оливье уже начал надеяться, что опасность миновала, как вдруг во дворе замка раздался ружейный залп. Бланш побледнела еще сильней, Оливье и д’Эрвийи схватились за оружие, находившееся при них, но Дельмар их остановил.

— Прекрасно, храбрецы! — со смехом воскликнул он. — Прекрасно! Мне нравится, что вы всегда начеку!

— Что значит этот шум? — спросил Оливье.

— Ничего, — холодно ответил Дельмар. — Расстреливают пленников, взятых ночью.

Оба молодых офицера вздохнули, подняв глаза к Небу, а Бланш не смогла удержать возгласа страха и страдания. Только тут член Конвента обратил на нее внимание.

— Черт возьми! — произнес он с насмешкой, пристально глядя ей в глаза. — Какой взрыв чувствительности у солдата-республиканца! Ты, конечно, еще очень молод, — добавил он, хлопая ее по плечу, — но ты привыкнешь!

— О, никогда, никогда! — воскликнула Бланш, забыв, насколько опасно для нее выражать свои чувства при подобном свидетеле. — Никогда я не привыкну к такому ужасу!

— Робкое дитя! — презрительно фыркнул Дельмар. — Неужели ты думаешь, что можно возродить нацию, не пролив крови, подавить заговорщиков, не воздвигая эшафотов? Ты когда-нибудь видел, чтобы Революция, несущая миру равенство, обошлась бы без отсечения голов? Горе, горе знатным! Трость Тарквиния отметила их!

На секунду он замолчал, потом продолжил:

— Да и что такое смерть? Сон без сновидения, без пробуждения! Что такое кровь? Красная жидкость, похожая на содержимое этой бутылки и воздействующая на наш разум только благодаря тем представлениям, что мы в него вкладываем.

Он наполнил бокалы.

— Ну что же, юноша! — добавил он. — Мужайся! А чтобы тебя подбодрить, выпей со мной за Республику, за свободу и за истребление их врагов!

Положение Бланш было ужасным, дрожащей рукой она с трудом взяла протянутый ей бокал, поднесла ко рту и, еле смочив губы, поставила его на стол. Д’Эрвийи и Оливье не дотронулись до своих бокалов.

— В чем дело? — спросил народный представитель, нахмурив брови, — вы что, отказываетесь поддержать мой тост?

— Да, — отвечал Оливье, еле сдерживаясь, — я отказываюсь. Моя свобода не облагается кровавой десятиной.

— Ну-ну! — сказал Дельмар, вставая. — Вижу, что я имею дело с умеренными, и ухожу, но на будущее, гражданин генерал, хочу дать тебе совет, и к нему стоит прислушаться: попридержи свои человеколюбивые рассуждения и школярские доводы для Шарета или Бернара де Мариньи на случай, если ты когда-нибудь попадешь к ним в руки! Что до меня, то предупреждаю: если ты повторишь такое в моем присутствии еще раз, тебе придется раскаяться в этом.

С этими словами он вышел.

— Какой свирепый человек, — пробормотал д’Эрвийи, закрывая за ним дверь, в то время как Оливье поддерживал юную вандейку: мучительная беседа истощила ее силы.

— О Боже! — воскликнула она, закрывая лицо руками. — О Боже! Когда я думаю, что мой отец может оказаться в руках этих тигров! Неужели не осталось больше в мире ни человеколюбия, ни жалости? О, простите, простите, — с живостью добавила она, сжимая руки друзей, — мои страдания лишают меня разума: кто лучше меня знает, что есть еще добрые, великодушные сердца?

В эту минуту Оливье доложили, что лошади готовы.

— Едем! — поспешно закричала Бланш. — Едем! Здесь воздух пропитан запахом крови!

— Едем! — отозвался Оливье.

И все вместе они тотчас же вышли и направились туда, где их ждал слуга.

Там они обнаружили конный отряд из тридцати человек, которому главнокомандующий дал приказ сопровождать Оливье до берегов Луары. Д’Эрвийи какое-то время ехал вместе с ними, но, когда они очутились на расстоянии льё от городка, Оливье стал настаивать, чтобы тот повернул обратно: слишком опасно было возвращаться одному издалека; д’Эрвийи распрощался с ними и, пустив лошадь в галоп, скоро скрылся из виду.

— Замечательный друг! — прошептал Оливье, провожая его глазами. — Преданный, отважный и благородный!

— О да! Отважный и благородный! — воскликнула Бланш. — Он ведь не знает, кто я; казалось бы, что ему до моей участи. Но вам я обязана еще больше!

— А я ведь тоже вас не знаю, — улыбнулся молодой офицер, — впрочем, Бланш обещала ничего не утаивать от меня!

— Бланш сдержит слово, — заверила она, подъезжая к нему ближе и делая знак немного отдалиться от эскорта.

Некоторое время юная вандейка собиралась с мыслями.

— Я единственная дочь маркиза де Больё, — сказала она.

Оливье вздрогнул — это было имя одного из главных вождей вандейцев. Она продолжала, не заметив его изумленного движения.

— Мой отец, проведя свою молодость на службе у короля, в сорок пять лет вернулся к домашнему очагу. Он хотел иметь наследника, чтобы его имя не умерло вместе с ним, и предложил свою руку и свое состояние юной Эрнестине де Молеон. Эрнестина, воспитанная в старом замке своего отца, вдали от развлечений и соблазнов света, приняла предложение маркиза. Вскоре их брак был скреплен перед алтарем, а когда мой будущий отец через некоторое время узнал, что его жена собирается стать матерью, он был вне себя от радости. Все его мечты сбывались, ведь он ни секунды не сомневался, что она носит в своем чреве сына. Эрнестина была окружена самым нежным вниманием, все ее желания выполнялись до того, как она успевала их выразить. Моя мать всегда очень любила цветы, поэтому для нее была устроена оранжерея, и маркиз закупил очень дорогие растения, самые красивые и самые редкие, какие только ему удалось раздобыть. Особую любовь молодая женщина проявляла к красным розам. В течение всей беременности роза в волосах была ее единственным украшением. То ли случайно, то ли потому, что мать может внушить своему ребенку еще до его рождения свои собственные чувства, но красная роза и мой любимый цветок, и при виде ее я не могу удержаться, чтобы тотчас не украсить ею себя.

Мой отец был так уверен в осуществлении всех своих желаний, что крушение их, когда я родилась, повергло его в отчаяние; в довершение несчастий здоровье моей матери так никогда и не восстановилось, и врач объявил, что вторая беременность поставит под угрозу ее жизнь. Все мечты маркиза рухнули, но, утешая себя обманом, он договорился с матерью, что в первые годы жизни я буду носить одежду, не полагающуюся моему полу, и, оставляя за матерью возможность дать мне женское воспитание, стал знакомить меня с мужскими занятиями. Под его руководством я научилась ездить верхом и владеть оружием. Я сопровождала его во время охоты с легким ружьем в руках, и, когда он видел, как ловко я гарцую на своем скакуне, как умело владею рапирой, как падает к моим ногам подстреленная на лету дичь, это поддерживало его иллюзии, и мой милый отец говорил мне, что он счастлив. Я очень рано узнала, что мое рождение опрокинуло все его планы, и, несмотря на мое неприятие тех занятий, которые ему хотелось мне навязать, считала себя обязанной дать ему хотя бы слабое утешение. Моя мать со своей стороны ничего не упустила в обучении меня всему, что должна знать женщина. Я получила, если можно так выразиться, двойное образование, но была далека от предположения, что наступит день, когда оно мне понадобится.

Впрочем, такая жизнь развила мои силы, здоровье мое было великолепно, и, избежав всех болезней, обычно подстерегающих городских детей в первые годы их жизни, я достигла четырнадцати лет — это был срок, назначенный моей матерью, когда я должна была начать носить женскую одежду. Маркиз с большим сожалением ждал приближения этой даты, но из боязни досадить своей Эрнестине, здоровье которой ухудшалось с каждым днем, он не выказывал никакого сопротивления ее желанию. С этого времени мои привычки и занятия полностью переменились: я не слишком дорожила первыми и не очень сожалела о вторых. Я соглашалась на это переодевание, только чтобы угодить отцу, и с удовольствием отказалась от времяпрепровождения, отдаляющего меня от моей матери, поскольку ее крайне тяжелое состояние требовало неусыпного ухода за ней. Она сохранила свое необычное пристрастие к красным розам, полностью мной разделяемое, и с того времени, когда она так ослабела, что уже не могла выходить из дома, я взяла на себя заботу постоянно украшать ее комнату этими цветами. Опираясь на мою руку, она обходила вазы с розами, с наслаждением вдыхая их запах, а иногда с грустной улыбкой закалывала в свои волосы одну из роз, темный цвет которой еще сильней оттенял бледность ее лица. Вскоре слабость уже не позволяла ей покидать постель. Она никогда не заблуждалась относительно своего состояния и спокойно наблюдала, как приближается к ней смерть. Она скончалась у нас на руках, поручив мне заботу об отце.

Я не буду пытаться описать вам наше горе — оно было ужасно. Прошло несколько месяцев, не принеся никакого облегчения, но вскоре страшные события заставили нас проливать слезы не только из-за прежних воспоминаний, но и из-за новых несчастий.

Необычайное брожение Царило во всей Вандее с первых дней Революции. Отдельные мятежи предшествовали всеобщему бунту. От священников требовали присягу, что еще больше усиливало недовольство крестьян. Они отказывались посещать службы, когда от них забирали тех викариев, к которым они привыкли и которые знали их нравы и наречие. Священников, принявших присягу, подвергали оскорблениям; жандармы на каждом шагу чувствовали сопротивление — крестьяне начали проявлять храбрость. Вооружившись вилами и ружьями, они стали собираться на мессы за пределами деревень и защищать своих священников, если тех пытались захватить. Эти сходки становились все более многочисленными и длились все дольше. Наконец несколько приходов объединились вместе; кое-кто из дворян укреплял дух сельских жителей и возглавил их. Господа Бодри, Делуш и Ришто, разделив между собой командование, повели отряды в Бресюир, чтобы атаковать национальную гвардию. Гвардейцы в первом порыве воодушевления выступили против тех, кого они называли бандитами, и устроили страшное побоище; господин Ришто был схвачен, препровожден в Туар и расстрелян без суда. Двум другим командирам удалось бежать.

Но поражение не сломило дух вандейцев — новый случай дал возможность это доказать. Конвент объявил рекрутский набор трехсот тысяч человек. Молодые люди направились в Сен-Флоран с твердым намерением не подчиняться приказу. Начали с увещеваний; речи сменились угрозами, угрозы — действием. Навели пушку и выстрелили по бунтовщикам; те кинулись на батарею и, захватив орудие, которое они прозвали "миссионер", оказались вооружены артиллерией.

Восстание приняло более серьезную форму. Три новых командующих возглавили мятежные отряды: Стоффле, Кателино и Форе. Это были отважные люди, но им не хватало подготовки, и они совсем не владели военным искусством. Они сознавали, как необходимо, чтобы во главе движения стояли знающие люди. Ларошжаклен, Боншан, д’Эльбе, Бернар де Мариньи присоединились к ним, и с этого времени разрозненные очаги мятежа и отдельные восставшие отряды начали налаживать связи и согласовывать свои действия.

Дворяне, жившие с нами по соседству, неоднократно предлагали моему отцу примкнуть к ним, встав во главе своих людей.

В этом месте своего рассказа Бланш, казалось, запнулась. Оливье понял, что она боялась вызвать у него неприязнь или ослабить его интерес к ней, упоминая о своем отце.

— Продолжайте, — мягко сказал он, успокаивая ее, — продолжайте, Бланш! Я знаю, сколь фанатичны убеждения того слоя общества, к которому вы принадлежите, и я чистосердечно хотел бы, чтобы, понимая, наконец, нужды времени, эти люди пожертвовали бы своими устарелыми привилегиями и никогда бы не пытались воздвигнуть преграду общественным устремлениям. Мне жалко этих людей, и у меня нет желания их карать, ведь эти заблуждения достались им от отцов: они вобрали их в себя вместе с кровью, которая дала им жизнь, и молоком, которым их вскормили.

Бланш продолжала:

— Общественное положение маркиза, его политические взгляды, любовь к королю — все склоняло его к тому, чтобы уступить этим настояниям. Наконец к нему были посланы молодой шевалье де Мондийон и Бернар де Мариньи, чтобы поторопить с решением. Увидев, как он горит желанием примкнуть к ним, я догадалась, что стала единственным препятствием, мешающим ему в этом. Я обожала отца и не собиралась противиться его решению, продиктованному столь священными мотивами. Дождавшись той минуты, когда приезжие разошлись по своим комнатам, я предстала перед глазами маркиза в своем мужском одеянии… Он тотчас понял, что склонило меня к такому поступку, и с восторгом меня расцеловал.

"Ты спасаешь мою честь! — сказал он мне, но тут же остановился в нерешительности: — Имею ли я право подвергать тебя тяготам и постоянному риску? Бланш, не надо утаивать от самих себя, что эта война будет долгая и жестокая; наши недальновидные солдаты не рассчитали всех последствий".

Я перебила его:

"Что ж из этого, отец? Полученное мной воспитание приучило меня ко всяким тяготам, а что касается опасностей, так ведь я разделю их с вами!"

Я привела ему в пример многих вандейских женщин, которые, надев мужской наряд, последовали за своими мужьями в сражения. Ему самому очень хотелось, чтобы его убедили, и мои настояния недолго оставались безответными. Он согласился со всем, и целую ночь мы собирали оружие и боеприпасы, хранящиеся в замке.

На следующий день после этого я была представлена Бернару де Мариньи и шевалье де Мондийону под именем одного из моих кузенов, находившегося в коллеже Анже; никто из них не заподозрил во мне женщину, а Мондийон, будучи примерно одного со мной возраста, предложил мне свою дружбу.

Вы знакомы с событиями этой войны, несущей неисчислимые бедствия, когда, поочередно становясь то победителями, то побежденными, воюющие знаменовали свои победы бесчеловечными жестокостями. Сердце мое обливалось кровью от всех этих ужасов, но даже командиры не могли их предотвратить, а возбуждение некоторых из них было так велико, что они не только не стремились обуздать творящих подобное, но сами подбадривали их.

Трудности отправления благочестивых служб не только не ослабили, а напротив, увеличили набожность вандейцев. Часовни были снесены или сожжены, но священники, сражающиеся в общем строю, служили мессу всюду, где бы они ни находились, и даже чаще, чем раньше; днем назначали сбор на ночь, и посреди леса, в самых удаленных местах, отправлялась божественная служба, а присутствовавшие на ней крестьяне слушали ее с глубоким благоговением. Отец и я были на такой мессе в тот день, когда вы своим покровительством спасли мне жизнь в страшную минуту, ведь меня собирались убить. Остальное вы знаете…

Рассказ Бланш несколько раз прерывался из-за коротких остановок маленького отряда, стремившегося до наступления ночи достичь Нанта. День склонялся к вечеру, когда они оказались на берегу Луары и пересекли мост Руссо; спустя несколько минут Оливье заключил в свои объятия мать и сестер; три года его отсутствия и неожиданное возвращение позволили особенно сильно почувствовать радость свидания.

Бланш рыдала: она думала, что ей, вероятно, не суждено увидеть родных, разлученных с ней!..

После первых приветствий Оливье представил семье свою юную спутницу. Достаточно было нескольких минут, чтобы живо заинтересовать мать и сестер. Лишь только Бланш высказала намерение переодеться в женское платье, обе молодые девушки бросились выполнять ее желание, оспаривая друг у друга право прислуживать ей в качестве камеристки.

Такое поведение, на первый взгляд вполне естественное, на самом деле многого стоило в условиях того времени. В Нанте царила скорбь и лились слезы: каждый день посреди городских площадей на эшафоте проливалась кровь новых жертв, а беспощадный Каррье считал, что она течет еще слишком медленно, и терялся в мыслях, какую бы еще придумать казнь. Со времени его появления в городе не прошло и двадцати дней, а уже четыре тысячи горожан погибло под топором Революции. Вскоре этот способ казни стал казаться ему слишком долгим. Он придумал "потопление", и это новое слово с тех пор стало неотделимо от его имени. Ламберти и Фуке, достойные служители этого деспота, взяли на себя осуществление такого рода казни — первая из них была устроена после буйного пиршества. Для того, чтобы воспроизвести ту казнь, какой Нерон запугал Рим, срочно были построены суда; к ним были приспособлены клапаны; они открывались — и мгновенно тысячи жертв исчезали, поглощенные волнами, в то время как речники, вооруженные крюками и веслами, оглушали и добивали тех несчастных, кто смог вынырнуть на водную поверхность и пытался вплавь добраться до берега. Наконец, смерть соединили с поруганием! Обнаженные юноши и девушки, связанные попарно, сбрасывались в Луару. Гнусному Каррье удалось превзойти в своей жестокой изобретательности Тиберия, и сочетая кровожадность с насмешливостью, он назвал эти казни "республиканскими свадьбами"!

А во время всех этих ужасов пробивалась любовь, похищая какие-то мгновения у страха. Старшая сестра Оливье через несколько дней должна была выйти замуж за молодого адвоката из Нанта, и мать, сообщившая эту новость Оливье, особенно радовалась возвращению сына еще и потому, что он сможет присутствовать на свадьбе ее дорогой Клотильды.

Вскоре вернулись обе девушки, приведя с собой Бланш, одетую с изящной простотой. Оливье сделал несколько шагов навстречу ей и замер в изумлении. Когда до этого на ней был мужской наряд, он не разглядел ее небесной красоты и грации, казалось вернувшейся к ней вместе с женским одеянием.

— Мне казалось, что я спас женщину, — сказал он, в порыве восторга целуя ее руку, — а передо мной ангел, которого я вырвал у смерти!

Бланш опустила глаза, а щеки Оливье покрылись необычным румянцем; в течение всего вечера многократно вглядываясь в нее, он испытывал не подвластные его воле чувства, а рука его, крепко прижатая к груди, тщетно пыталась утишить учащенное биение сердца.

Любовь была уже знакома Оливье — он изведал неистовую страсть в годы ранней юности. Счастливые годы, когда человек, полный энергии и желаний, устремляется в жизнь, с жадностью пытаясь охватить необъятное будущее, наполненное, как ему кажется, блаженством и простирающееся до безоблачного горизонта. Оливье любил со всей пылкостью своей души, но его обманули, предали; прикосновение холодной истины уязвило его сердце, и, будучи совсем еще молодым, он увидел, как уносятся его восторженные иллюзии, те, что были словно отражением неба, своим ярким блеском предназначенным осветить утро нашей жизни. Кровь, кипящая в его жилах, медленно успокаивалась, восторженность сменилась печальным равнодушием; в конечном итоге он стал как больной, лишившийся энергии и сил из-за внезапного исчезновения лихорадки, которая одна только их и питала.

И что же! Все мечты о счастье, все ростки новой жизни, притягательная сила юности — а он считал, что все это исчезло для него навек, — теперь возрождались и виднелись в пока еще смутной дали, которую он все же сумеет однажды достичь; он сам поражался тому, что время от времени без всякой причины у него как у счастливого человека на лице появлялась улыбка. Это не имело ничего общего с неистовым восторгом его первой страсти, это было другое чувство — тихое, сладкое; оно словно циркулировало вместе с его кровью, наполняло воздухом сжатую грудь, возвращая энергию его телу, изнуренному треволнениями; он не чувствовал больше той тяжести, что еще вчера давила, не давала жить и заставляла желать для себя скорой смерти как единственной возможности избавиться от страданий.

Бланш же, прежде всего испытывавшая по отношению к Оливье благодарность, приписывала этому чувству все эмоции, волнующие ее. Разве это не само собой разумеется, что ей хотелось быть в обществе человека, спасшего ей жизнь? Разве ей могло быть безразлично то, что он говорил? А его лицо, отмеченное столь глубокой печалью, как могло оно не возбуждать жалость в ее сердце? При виде того как он вздыхает, глядя на нее, разве не хотелось ей сказать ему: "Оливье, я вам стольким обязана, не могу ли я вознаградить вас счастьем?"

Именно во власти этих чувств, постоянно усиливающихся, прошли первые дни пребывания Бланш и Оливье в Нанте. Наконец, настал день, назначенный для бракосочетания Клотильды и ее возлюбленного, когда утреннее солнце должно было осветить лица двух счастливых молодоженов.

Оливье, желавший еще больше украсить ту, которую он полюбил, сложил к ногам Бланш блестящие дорогие украшения.

— Разве уместны драгоценности в моем положении? — с грустью сказала она. — Я изгнанница, беглянка. Нет, пусть простота наряда избавит меня от лишних взглядов. Подумайте, ведь меня могут узнать!

Оливье старался переубедить ее, но тщетно: она согласилась взять только искусственную красную розу, напомнив молодому офицеру о своей особой привязанности к этому цветку.

Бланш сопровождала свою новую подругу, брачные узы которой, скрепленные законом, не могли получить благословения священника. Процедура была короткой, и вскоре свадебный кортеж вернулся в дом матери.

Пока длилось бракосочетание, в доме появился незнакомец, утверждавший, что ему надо передать Оливье крайне важные сведения; его проводили в гостиную, и он находился там, когда молодожены в сопровождении родных и друзей вошли туда. Увидев его, Оливье вздрогнул — он узнал народного представителя Дельмара; Бланш, разглядев, кто приближается к ней, затрепетала: при виде ее на его зловещем лице появилось выражение радостной жестокости, ужаснувшее девушку. Он устремил на нее пронзительный долгий взгляд своих черных глаз, и ухмылка, одна из тех, что предвещает смерть, заиграла на его губах.

— Гражданка, — спросил он, — у тебя есть брат?

Бланш что-то пролепетала в ответ; Дельмар настаивал:

— Если моя память мне не изменяет, то, судя по сходству с тобой, мы завтракали вместе с ним и гражданином генералом в селении Ла-Ремодьер? Почему с того времени я не видел его в республиканской армии?

Ошеломленная Бланш почувствовала, что силы ее оставляют; свирепый Дельмар, довольный ее испугом, внимательно следил за возрастающей бледностью ее лица с явными следами смятения. Насладившись этим зрелищем, он повернулся к Оливье: тот стоял рядом, ожидая окончания этой сцены и невольно сжимая эфес своей шпаги. Член Конвента заметил это угрожающее движение и огонь в глазах молодого офицера, что говорило о его готовности защищать Бланш от любого, кто попытается отнять ее у него… Тотчас же лицо народного представителя приняло свое обычное выражение; он, казалось, забыл все, о чем только что говорил, и, отведя Оливье к проему окна, стал объяснять сложившееся в вандейской войне положение и сообщил, что приехал в Нант, чтобы обсудить с коллегой Каррье новые карательные меры, которые нужно было безотлагательно принять для подавления мятежей.

На следующий день Оливье получил распоряжение без промедления вернуться в армию и вновь принять командование своей бригадой.

Такой внезапный и непредвиденный приказ его удивил; он решил, что это как-то связано с происшедшей накануне сценой, ведь его отпуск истекал только через две недели. Он отправился к Дельмару за разъяснениями, но тот уехал тотчас же после встречи с Каррье.

Следовало подчиниться — колебание было равносильно гибели. В эту эпоху генералы были подвластны народным представителям, которых рассылал Конвент, поручая им шпионить за прославленными героями; их бесчестная инквизиция простиралась и над военными лагерями — прибежищем смелости и верности.

Оливье, ошеломленный этим неожиданным ударом, не решился объявить Бланш о своем отъезде, оставлявшем ее одинокой и беззащитной в городе, где каждый день проливалась кровь ее земляков. Она заметила его беспокойство; волнение победило в ней застенчивость — она приблизилась к нему, и ее беспокойные глаза вопрошали более явственно, чем любые слова. Оливье протянул ей только что полученный приказ. Бросив беглый взгляд на бумагу, Бланш сразу поняла, какой опасности подвергнет себя ее спаситель, не подчинившись приказу; сердце ее разрывалось, и все же она нашла в себе силы и стала уговаривать его немедленно уехать. Оливье грустно посмотрел на нее.

— И вы тоже, Бланш, — сказал он, — вы тоже настаиваете, чтобы я уехал. Каким же я был безумцем, — добавил он почти шепотом, как бы обращаясь к самому себе, — ведь я полагал, что мой отъезд вызовет ее сожаление, возможно слезы… Сожаление! Слезы! Как будто я ей не безразличен и она не считает меня чужим?

Он поднял глаза на Бланш: она все слышала, две крупные слезы катились по ее щекам, и приглушенные вздохи вздымали ее грудь.

— О, простите меня! — воскликнул Оливье. — Простите, Бланш! Я несправедлив, но я так несчастлив, а несчастье делает человека недоверчивым. Я грезил о блаженстве, но вижу, что больше мечтать не придется. Как трудно отказаться от такой сладкой надежды… Бланш, — добавил он с грустным спокойствием — идет война, жестокая, смертельная, и, возможно, мы больше никогда не увидимся.

Он сжал ей руку.

— О, обещайте же мне, что если я паду убитым вдали от вас, то вы хотя бы изредка будете вспоминать обо мне и мое имя будет у вас на устах, Бланш, хотя бы во сне.

Слезы душили Бланш, она не могла ответить, но одной рукой она сжала руку Оливье, а другой указала ему на красную розу, украшавшую ее голову.

— Всегда, всегда! — прошептала она и, не в силах перенести такое волнение, упала без чувств на руки Клотильды.

Оливье кинулся на колени перед Бланш, покрывая поцелуями ее руки. Он был глух к мольбам матери и сестер, их слова доносились до него как ненужный утомительный шум, неизвестно чем вызванный. Но вот она открыла глаза и покраснела, увидев Оливье у своих ног, но, тотчас призвав все свое мужество, снова начала настаивать на его отъезде; он сам, поняв необходимость этого, не стал больше сопротивляться мольбам ее и матери. Все необходимые распоряжения к отъезду были даны, и час спустя он распрощался с Бланш и со своей семьей.

Как долги и горьки последние прощальные объятия, когда встречи уже может и не быть! Как сожалеешь, что не успел насладиться каждым мгновением, проведенным вместе; с какой трепетной любовью отъезжающий сжимает в объятиях любимых, которых он вынужден оставить; а когда он наконец их покидает, сколько раз он еще оборачивается, чтобы ответить на прощальные жесты своей любимой и послать матери ответные воздушные поцелуи!

Задумавшийся и грустный ехал Оливье по восхитительному берегу Луары; углубленный в свои раздумья, он двигался вперед, не ускоряя и не замедляя шаг лошади. Неожиданно ему послышалось, что его окликают; он остановился: снова громкий голос выкрикнул его имя. Он обернулся, ибо этот голос показался ему знакомым. Всадник мчался во весь опор; чем больше Оливье всматривался, тем увереннее он узнавал скачущего; наконец у него уже не оставалось никаких сомнений — это был нагнавший его д’Эрвийи. Соскочив с мокрой от пота лошади, д’Эрвийи обнял друга.

— Бланш арестована! — вырвалось у него, и если бы молния упала к ногам Оливье, она бы не ошеломила его так, как эти слова.

— Бланш арестована! — закричал он с ужасом. — Так вот зачем меня отослали! Д’Эрвийи! — продолжал он, яростно сжимая руку друга. — Надо тотчас же вернуться в Нант. Там моя жизнь, мое счастье, мое будущее!

Лицо его побагровело, он скрежетал зубами… все его тело сотрясалось от конвульсивных движений.

— Пусть трепещет, — воскликнул он — пусть трепещет тот, кто посягнул на свободу Бланш! Знай, я полюбил ее всеми силами моей души! Я не могу жить без нее — либо я погибну, либо спасу ее!

И с этими словами он вскочил на лошадь; д’Эрвийи уже был в седле, и оба галопом поскакали по той же дороге, но в обратном направлении; час спустя они уже были в Нанте.

Нельзя было терять ни секунды; друзья тотчас же направились туда, где жил Каррье. Когда они подъехали, Оливье спешился, машинально вытащил пистолеты из седельных кобур, спрятал их под одежду и устремился к дому человека, в чьих руках находилась судьба Бланш. Его спутник шел за ним, сохраняя хладнокровие, хотя и был готов защищать друга, если понадобится, и рисковать для этого жизнью с той же готовностью, как он это делал на поле боя. Однако депутат Горы знал, насколько его ненавидят, и потому был недоверчив; такой же трусливый, как и жестокий, он всегда дрожал от страха, боясь, что его сквозь тройной кордон стражи, стоявшей у дверей, настигнет кинжал благородного убийцы; оба генерала тщетно пытались проникнуть к нему.

Оливье ушел оттуда более спокойный, чем мог предположить его друг. С минуту он, казалось, принимал новый план, продуманный им наспех, и не было сомнений, что он на нем остановился, так как он попросил д’Эрвийи отправиться на почтовую станцию и с лошадьми и экипажем ждать его у ворот тюрьмы.

Имя и звание Оливье открыли перед ним двери в эту мрачную обитель, где томились вместе преступление и добродетель, невинность и отчаяние; он велел тюремному смотрителю провести его в камеру, куда была заключена Бланш. Тот было заколебался, но Оливье повторил приказ еще более повелительным тоном; тюремщик подчинился и сделал знак следовать за ним.

— Она не одна, — заметил провожатый, открывая низкую дверь камеры, где царила такая темнота, что Оливье содрогнулся, — но она скоро избавится от своего компаньона: его сегодня гильотинируют.

С этими словами он закрыл дверь за Оливье и удалился, обязав его по возможности сократить свидание, из-за которого он боялся впутаться в неприятности.

Ослепленный внезапным переходом от яркого света в темноту, Оливье пытался разобраться, в какую сторону идти, но в то же мгновение глаза Бланш, привыкшие к мраку, узнали его и девушка кинулась к нему в объятия с криком радости и надежды.

— О, вы все-таки не покинули меня! — воскликнула она и приникла к нему, дрожа от страха. — Вы второй раз пришли спасти меня от смерти, Оливье! В какие страшные минуты нам предназначено судьбой встречаться и в каком ужасном месте мы увиделись сегодня!

— О да, ужасном, — пробормотал Оливье; его глаза начали привыкать к мраку, и он обвел взглядом все углы камеры, — ужасном, и, тем не менее, я не могу тут же вас увести отсюда!

Бланш вскрикнула.

— Оливье, неужели я обречена здесь умереть? — душераздирающим голосом закричала она. — Нет! Нет! Невозможно! Такие муки уготованы лишь преступникам! О друг мой, скажите, что я скоро выйду отсюда!

— Да, — ответил Оливье, — надеюсь, что я могу вам это обещать. Но в свою очередь, Бланш, ответьте мне на один вопрос, от которого, возможно, зависит и ваша и моя жизнь. В более счастливое время мне казалось, что наши сердца близки, возможно, я ошибался, читая это в ваших глазах, но порой я надеялся, что в вашем взгляде сквозит чувство более нежное, чем простая благодарность. Бланш, воскресите в памяти это время и ответьте на мой вопрос; повторяю, от вашего ответа зависит и ваша и моя жизнь! Бланш, вы любите меня?

— Разве сейчас подходящее время, чтобы отвечать на такой вопрос? Вы думаете, что этим стенам привычно слышать признания в любви?

— Именно сейчас! — воскликнул Оливье с усилившимся волнением. — Мы между жизнью и могилой, между бытием и вечностью. Бланш, я еще раз говорю тебе — не праздный интерес заставляет меня спрашивать. Дай мне ответ как перед Богом, Бланш, ты любишь меня?

— Ода!

Эти слова вырвались у девушки из самого сердца, и, забыв, что ее румянец невозможно разглядеть, она тотчас спрятала лицо на груди Оливье.

— Послушай, Бланш, — продолжал он, с восторгом прижимая ее к сердцу, — надо, чтобы ты сейчас, сию минуту, согласилась стать моей женой!

Девушка вздрогнула.

— Оливье, я не понимаю вас, что вы задумали?

— Моя цель — вырвать вас у смерти. Посмотрим, — добавил он, гордо вскинув голову, — посмеют ли они послать на эшафот жену республиканского генерала!

Бланш сразу поняла его замысел. Она содрогнулась при мысли о том, какой опасности он подвергает себя ради ее спасения; это придало новую силу ее любви, но, призвав на помощь все свое мужество, она ответила твердо:

— Это невозможно!

— Невозможно? — с изумлением переспросил Оливье. — Невозможно?! Какое слово вырвалось у тебя, Бланш? Какое же препятствие может стоять на пути к нашему счастью? Ведь ты только сейчас призналась, что любишь меня! Ты хочешь расстаться с жизнью, когда жизнь сулит тебе поток блаженства?

— О, Бог свидетель, что жизнь мне очень дорога, — прервала его Бланш. — Я едва начала наслаждаться первыми мгновениями любви, и мне казалось, что она подарит мне надежду и счастье!.. Да, Оливье, жизнь мне очень дорога, но ты мне дороже жизни!

— Так вот, — отвечал Оливье, — причина, заставляющая тебя отказаться от единственного пути к спасению, который открыт нам? Что ж! Выслушай меня, Бланш, теперь моя очередь признаться: я полюбил тебя с первого взгляда, с каждым днем моя страсть росла, она поглотила мой разум, мое сердце, все мое существо, наконец; сейчас любовь — часть меня, моя жизнь — это твоя жизнь, моя судьба — это твоя судьба; счастье или эшафот — я все разделю с тобой. Я не покину тебя больше никогда, и нет такой силы в мире, что могла бы нас разлучить. Ведь мне достаточно сказать слово, и могила, куда ты хочешь сойти одна, разверзнется, чтобы поглотить и тебя и меня. Ответь мне теперь, Бланш: ты согласна стать моей женой?

— Нет, нет я не могу согласиться! — воскликнула она. — Я принесу в твою жизнь несчастье моей семьи; гонения, преследующие меня, обрушатся на тебя, а ведь тебе ничто не угрожает и тебя окружает слава! Я увлеку тебя с собой на эшафот, куда, вероятно, скоро понесу свою голову. Нет, нет! Говорю тебе еще раз, это невозможно!

— Ты мне отказываешь? — переспросил Оливье со скрытым страданием. — Моя любовь, мои слезы не трогают тебя? Послушай, — продолжал он, бросаясь к ее ногам, — ради седых волос твоего отца, ведь он уже сейчас рыдает, не зная твоей участи, а вскоре ему придется оплакивать твою смерть; ради могилы той, кому ты обязана жизнью, ради всего святого, что есть на земле и на Небесах, я заклинаю тебя, Бланш, в последний раз, согласись на наш брачный союз! Ты должна это сделать!

— Да, девушка, ты должна, — прервал его чужой голос, — ты должна, поскольку это единственная возможность спасти едва начавшуюся жизнь; религия требует этого от тебя, и я готов благословить ваш союз.

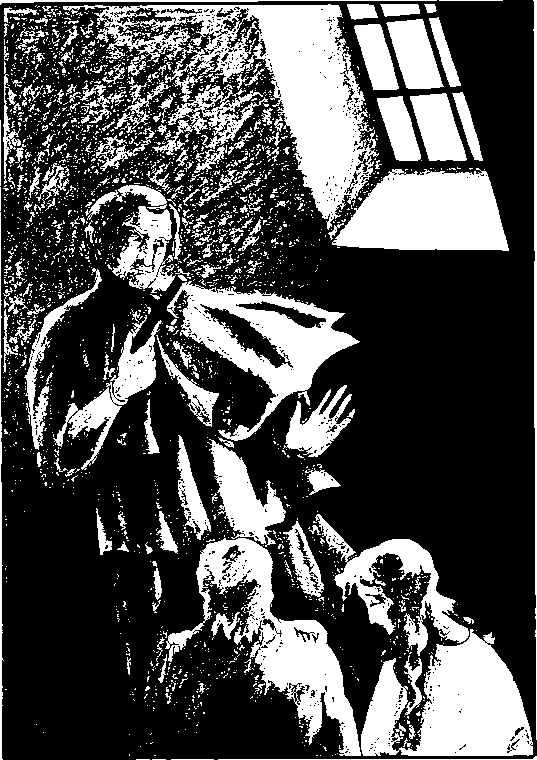

Изумленный Оливье мгновенно обернулся и узнал священника, принимавшего участие в сходке мятежников, которых он, генерал, атаковал в лесу Ла-Ремодьер.

— О отец мой! — воскликнул он, с чувством схватив его за руку. — О отец мой, присоедините ваши мольбы к моим, убедите ее, что она должна жить!

— Бланш де Больё, — торжественно проговорил священник, — во имя твоего отца, ибо мой возраст и дружба с ним дают мне право его представлять, заклинаю тебя, уступи мольбам этого молодого человека, поскольку его любовь чиста, а помыслы священны.

Бланш разрывалась от тысячи противоречивых чувств. Наконец она кинулась в объятия Оливье.

— О друг мой! — воскликнула она. — Я не в состоянии больше противиться тебе: желания моего сердца полностью согласны с твоими. Оливье, я стану твоей супругой!

Их губы соединились. Оливье был вне себя от радости, он словно забыл обо всем. Голос священника вывел его из состояния восторга.

— Поторопитесь, дети! — сказал старик. — Ведь минуты, что мне суждено провести на этом свете, сочтены; если вы помедлите, я смогу благословить вас только с Небес.

Влюбленные вздрогнули; этот голос вернул их на землю!

Бланш с ужасом оглянулась вокруг.

— О друг мой! — воскликнула она. — В какую минуту нас соединяет судьба! Что за храм для заключения брачных уз! Может ли союз, освященный под этим мрачным и зловещим сводом, быть долгим и счастливым?

Оливье содрогнулся: его самого охватил суеверный страх и он не мог с ним совладать. Он увлек Бланш в тот угол камеры, где сквозь решетку узкого подвального окна проникал дневной свет и мрак был не столь густой; там, опустившись на колени перед священнослужителем, они молили его благословить их клятвы.

Тот едва успел произнести священные слова, как в коридоре послышались шаги солдат и бряцание оружия. Испуганная Бланш кинулась в объятия Оливье.

— Они пришли за мной? — воскликнула она. — О друг мой, друг мой, как ужасна смерть в такой миг!

Молодой офицер заслонил собой жену, готовый дорого продать свою жизнь. Удивленные охранники попятились назад.

— Успокойтесь! — сказал священник, встав между солдатами и молодыми людьми. — Это мой черед умирать…

Солдаты окружили его.

— Дети! — громко крикнул он, обращаясь к молодым супругам. — На колени, дети! Стоя одной ногой в могиле, я даю вам свое последнее благословление, а благословление умирающего священно.

Бланш и Оливье простерлись перед ним. Пораженные солдаты хранили молчание, и священник, подняв над молодыми людьми распятие, до этого спрятанное у него на груди, призвал на них покровительство Неба. Тотчас же стража его окружила, а он, готовый уже переступить порог камеры, все еще обращался к ним со словами надежды и покоя.

Но вот дверь закрылась; все исчезло как ночное видение. Шаги, постепенно удаляясь, смолкли совсем, и рассеявшийся на короткое мгновение мрак снова сгустился над их обителью.

Бланш и Оливье бросились друг другу в объятия.

Их поцелуй еще длился, когда появился тюремный смотритель. Пришла пора расстаться; каждая минута была дорога. Оливье обещал Бланш вернуться к исходу третьего дня.

— Люби меня вечно! — крикнул он ей, удаляясь.

— Вечно! — ответила Бланш, показывая на красную розу, которой она украсила себя, как и в тот счастливый день.

И жуткая дверь, разделив их, закрылась со скрежетом, в котором, словно это были ворота преисподней, слышалось: "Оставь надежду…"

Оливье нашел ожидающего его друга у привратника; он велел подать бумагу и чернила.

— Что ты собираешься делать? — спросил д’Эрвийи, обеспокоенный возбуждением друга.

— Написать Каррье — потребовать у него трех дней отсрочки, сказать ему, что он своей жизнью отвечает мне за жизнь Бланш!

— Несчастный! — воскликнул д’Эрвийи, вырывая у него из рук начатое письмо. — Ты угрожаешь, а ведь ты сам в его власти! Разве ты не нарушил приказ отправиться в армию?! Неужели ты думаешь, что, испугавшись тебя, он в страхе остановится перед тем, чтобы не поискать благовидный предлог для твоего ареста? Не пройдет и часа, как ты будешь арестован, и что тогда ты сможешь сделать для нее и для себя? Поверь мне, если ты будешь молчать, он скорее забудет о ней, а только это может спасти ее.

Оливье уронил голову на руки. Казалось, он глубоко задумался.

— Ты прав! — внезапно вскакивая, вскричал он. — Едем!

— В Париж! — скомандовал он почтовому кучеру, давая ему золотой.

И лошади помчались с быстротой молнии. Повсюду с той же поспешностью, повсюду с помощью золота Оливье добивался обещания, что на третий день будут приготовлены свежие лошади и ничто не задержит его на обратном пути.

В дороге Оливье узнал, как удалось его другу так удачно догнать его на берегу Луары, хотя, как он предполагал, тот должен был быть где-то в глубине Вандеи.

Д’Эрвийи, устав от войны, в которой он не видел возможности прославиться, подал рапорт с просьбой о переводе его в другую армию простым солдатом; его отослали в Париж, в распоряжение Комитета общественного спасения. Он прибыл в Нант сразу же после ареста Бланш и тут же кинулся по следам друга.

На следующий день в десять часов утра экипаж въехал в Париж; они проделали девяносто одно льё за двадцать часов.

Оливье тотчас же велел везти себя к Робеспьеру. Его звание и имя без промедления открыли перед ним дверь дома, где проживал этот кровавый поборник равенства, идол данной минуты, что не помешало ему вскоре в свою очередь возложить свою голову на алтарь, им самим каждодневно воздвигаемый на городских площадях.

Вождь Горы был слишком хитер, чтобы напрасно приобретать врага, да еще такого сильного, как Оливье; что ему было за дело до жизни или смерти незнакомой девушки — ее гибель ничего не добавляла к его могуществу, а ее жизнь могла бы подарить ему приверженца. Он с легкостью подписал приказ об ее освобождении, чего так добивался молодой генерал, и вскоре Оливье оказался обладателем драгоценной бумаги, которую он готов был оплатить последней каплей своей крови.

Он помчался вниз по лестнице, столкнувшись с поднимающимся по ней д’Эрвийи.

— Я получил помилование! — закричал он, кидаясь в объятия друга. — Помилование! Бланш спасена!

— Поздравь и ты меня, — ответил тот. — Я назначен главнокомандующим Альпийской армией; та кровь, что будет пролита там, по крайней мере, не вызовет у меня ни слез, ни угрызений совести!

Они снова обнялись, и Оливье вскочил в ожидающую его у дверей карету, готовую умчаться обратно с той же быстротой.

Какой груз он сбросил со своего сердца! Какое счастье ожидает его! Сколько радости после всех страданий! Его мысли устремились к будущему. Он предвкушал минуту, когда с порога камеры крикнет своей жене: "Бланш, ты свободна, я добился твоего освобождения! Иди, Бланш, и пусть твоя любовь и твои поцелуи будут выкупом за твою жизнь!"

Время от времени смутная тревога все же проникала в его душу, внезапно сжимая сердце; тогда он торопил кучеров, суля золото, расточая его и суля снова; земля, казалось, горела под колесами кареты, лошади неслись вперед, но при его нетерпении движение казалось ему слишком медленным. Повсюду были вовремя приготовлены смены лошадей, нигде не было никаких задержек — все словно разделяли терзающее его волнение. За несколько часов он оставил позади Версаль, Шартр, Ле-Ман, Ла-Флеш. Он различил бы уже очертания Анже, если бы ночь и темнота не заслонили бы этот город от его взгляда. И вдруг Оливье почувствовал страшный толчок, ужасный удар; карета перевернулась и сломалась; весь в ушибах, окровавленный, он поднялся и ударом сабли перерубил постромки одной из лошадей, стремительно вскочил на нее, добрался до ближайшей почтовой станции, взял там скаковую лошадь и помчался дальше еще быстрее.

Занялась заря; он пересек Анже, впереди показался Энгранд, затем Варад; он оставил позади Ал сени; его конь был покрыт пеной, кровью и потом. Какая важность! Он увидел Сен-Донасьен, потом Нант — Нант, где заключены его душа, его жизнь, его будущее. Еще несколько минут — и он будет там… Вот уже ворота… он доехал!

И тут, несмотря на все его усилия, ему пришлось замедлить ход: огромная толпа спешила по улицам, ведущим к главной площади, и увлекла его за собой. На площади возвышался эшафот, и новая жертва уже пала под топором Революции. Палач, схватив за длинные белокурые волосы голову молодой девушки, показывал толпе гнусное зрелище. Ужаснувшись, люди отворачивались в страхе — им чудилось, будто они видят, как из этой головы извергаются потоки крови!

Вдруг раздался крик нестерпимой боли и отчаяния, который, казалось, исчерпал все человеческие силы: это Оливье увидел зажатую в зубах несчастной красную розу, подаренную им юной вандейке!

Назад: Лоретта, или Свидание

Дальше: Мари