Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 41. Полина. Паскуале Бруно. Капитан Поль. Приключения Джона Дэвиса

Назад: XXXII

Дальше: XXXIV

XXXIII

Желание паши было законом; я поклонился в знак согласия, и, поскольку наступило время отъезда, мы спустились в первый двор. В ту же самую минуту какой-то цыган упал с крыши на каменные плиты с криком:

— Пусть несчастье, что может случиться с тобой, господин, падет на меня!

Я вскрикнул и в ужасе повернулся к нему, полагая, что произошел несчастный случай в результате неосторожности, но Али разуверил меня: это был раб, принесший себя в жертву. Паша послал слуг узнать, не разбился ли тот насмерть; они возвратились с сообщением, что бедняга сломал себе ноги, но остался жив. Тогда Али назначил ему пожизненно по две пары в день и продолжил путь, более не интересуясь пострадавшим. Во втором дворе стояла коляска; Али возлег на нее; у его ног примостился негритенок, поддерживавший трубку наргиле. Мне же предоставили великолепного коня в расшитом золотом бархатном убранстве. Это был ответный подарок паши.

Впереди верхом ехали татары; по обеим сторонам коляски шли пешие албанцы; замыкали следовавший через Янину кортеж дельхисы и турки. На полпути между дворцом и городскими воротами на дороге была поперечная рытвина, куда вот-вот могло попасть одно из колес экипажа; тотчас же шедший рядом с дверцей грек бросился в яму, прикрыв ее своим телом, чтобы паша не почувствовал толчка. Думая, что он поскользнулся, я бросился к нему, но двое албанцев удержали меня, и карета проехала по груди несчастного. Я боялся, что его раздавили, но он поднялся с криком:

— Слава нашему господину, великому Али!

И великий Али назначил ему, как и цыгану, кусок хлеба в день пожизненно.

У ворот мы увидели новую груду голов. Одна из них, похоже, была отрублена совсем недавно, и кровь из шеи медленно, капля за каплей, падала на плечо женщины, сидевшей у столба. Несчастная, почти нагая, прикрытая только своими длинными волосами, обхватила голову руками, упершись лбом в колени. Двое хорошеньких детей, похоже близнецы, вертелись у ее ног. Несмотря на шум, поднятый нашей процессией, она даже не подняла глаз, столь глубоко было ее горе, отрешившее ее от всего земного. Али же едва скользнул по ней равнодушным взором, точно так он взглянул бы на суку со щенками.

Сначала мы направились в Либохову: там укрылась Шайница в ожидании дня мести. Мы остановились во дворце. Следы ее траура исчезли; увешанные ранее тканями мрачных тонов покои обрели привычную роскошь, и сестра паши держала такой же двор, как и в дни процветания своей матери. Наше прибытие было отмечено пиршеством во главе с Али, и тогда же между ними был произведен дележ будущих жертв: Али брал себе мужчин, Шайница — женщин. После этого мы поехали в Хендрию.

Крепость Хендрия, словно орлиное гнездо, примостилась на вершине горы, на правом берегу Селидна; она господствует над далеко простирающейся долиной Дринополя; с высоты зубчатых башен виден город Кардик; его белые дома среди темных оливковых рощ напоминают стаю лебедей, уставшую от долгого полета и присевшую отдохнуть на склоне горы. По другую сторону тянутся Антигонские ущелья, террасы Мурсина и вся территория Аргирены.

Именно оттуда Али, будто хищная птица, нацелился на добычу; именно здесь он отдал на расправу это несчастное племя, более двадцати пяти веков жившее среди скал Акроцеравния. В день нашего прибытия глашатаи паши, проскакав по долине Дринополя, поднялись в Кардик провозгласить от его имени всеобщее прощение, повелевая в то же время всем лицам мужского пола от десяти до восьмидесяти лет явиться в Хендрию и лично выслушать из уст его высочества, повелителя албанцев, декларацию, гарантирующую им жизнь и свободу.

Однако, невзирая на клятву, где в свидетели призывалось все самое святое, смутный ужас охватил этих несчастных: Али обещал им слишком многое, чтобы пожелать сдержать слово. Паша же не очень доверял их покорности. Он приказал установить на самой высокой башне балдахин, принести подушки и с высоты скалы, будто орел, принялся нетерпеливо ждать, устремив взгляд на город и перебирая жемчужные четки. Наконец, он испустил радостный крик, заметив начало колонны, выходившей из ворот. Хотя его повеление относилось только к мужчинам, женщины с детьми, стремясь отдалить миг разлуки, сопровождали их: каждый смутно предчувствовал приближение непоправимой беды. Они отошли приблизительно на тысячу шагов от города, и мы увидели, как эти вольные горцы, которых в течение двадцати пяти веков никто не мог покорить, сложили оружие и отослали назад женщин с детьми, понимая, что уже не смогут защитить их. Как бы далеко ни сидел от них Али, он прекрасно увидел, что эти люди осознали безнадежность своего положения, и с этого времени, не опасаясь более, что они ускользнут от него, он придал лицу выражение спокойной безмятежности, явив собою один из наикрасивейших типов Востока, какой только можно было встретить. Тем временем мужчины распрощались с женами и детьми, неподвижно стоявшими на том же месте, и продолжили свой путь; они перешли вздувшийся от дождей Селидн, обернулись, чтобы еще раз увидеть Кардик, сказав взглядами и жестами последнее прости своим очагам, где умерли их родители и родились их дети, и углубились в извилистое ущелье, что вело в Хендрию. Тогда солдаты, словно стадо, погнали женщин обратно во вдовий город и замкнули его ворота, точно двери тюрьмы.

Али жадно следил за подходившей колонной, извивающейся по изгибам лощины, куда она вступила; расшитая золотом одежда жителей Кардика блестела на солнце, как змеиная чешуя. По мере того как они приближались, взгляд Али приобретал выражение неизъяснимой мягкости. Стремился ли он обмануть их, или радость от близкой к осуществлению мести придавала столь обманчивое выражение его лицу? Кто мог бы это сказать? Как бы там ни было, я, видевший его впервые в жизни и не привычный еще к глубокой скрытности жителей Востока, почти уверовал в то, что паша оставил те убийственные замыслы, с какими он пустился в путь. Увидев, что голова колонны приближается к крепости, Али спустился с башни и пошел навстречу ей к воротам в сопровождении Омера, слепого исполнителя его воли, и четырех тысяч солдат со сверкающим в солнечных лучах оружием. Старейшины Кардика выдвинулись вперед и склонились до земли, испрашивая у паши милосердия для них, для их жен, для их города; они взывали к Али, их господину, умоляя его о сострадании во имя его собственных сыновей, жены и матери. Казалось, Али желал преподать мне полный урок чудовищного восточного коварства (по его поводу Макиавелли говаривал, что обучиться политике можно только в Константинополе). Глаза паши увлажнились слезами, и, мягким движением поднимая просителей, он называл их возлюбленными братьями и сыновьями; внимательно вглядываясь в ряды, узнавал там бывших товарищей по оружию и забавам, подзывал их, похлопывал по плечам, пожимал руки, расспрашивал, кто родился, а кто из стариков умер. Он обещал одним посты, другим жалованье, этим пенсии, а тем чины; он отобрал несколько самых красивых юношей из благородных семейств, обязуясь определить их в школу Янины, затем с видимым сожалением распрощался с ними, выказал растроганность, вновь и вновь удерживая их, словно не в силах расстаться, и закончил эту странную и зловещую комедию, предложив им удалиться за ограду соседнего караван-сарая, заверив, что вскоре лично явится туда, чтобы приступить к выполнению своих обещаний.

Успокоенные столь дружественным приемом, кардикиоты повиновались и пошли к караван-сараю, расположенному в долине у подножия крепости. Али не отводил от них взгляда, и, по мере того как они удалялись, лицо его принимало выражение дикой свирепости. Затем, убедившись, что все кардикиоты уже за стенами и ворота за ними захлопнуты, что у них нет оружия и они кротки, точно ягнята в загоне, он хлопнул в ладоши, испустил радостный крик, потребовал паланкин и на плечах своих верных валахов спустился по крутому склону, в мстительном нетерпении считая, что они идут слишком медленно, и погоняя их жестами и криками, будто вьючных животных.

Внизу, у скалистого спуска, находилось некое подобие трона, покрытое золотой парчовой подстилкой и дорогим кашемиром; в этом кресле на колесах расположился паша; телохранители, не зная, куда он их ведет, галопом скакали за ним. Приблизившись к караван-сараю, Али остановился, приподнялся на подушках и принялся созерцать, что творится внутри загона, куда заперли кардикиотов, походивших на ожидающее заклания стадо баранов. Затем, отпустив поводья лошадей, он дважды галопом объехал вокруг ограды, более грозный и неумолимый, чем Ахилл под стенами Трои. Уверившись, что никому не удастся ускользнуть, он встал, схватил карабин и с криком «Бей их!» выстрелил наугад в середину плененного отряда, лично подав сигнал к резне.

Когда раздался этот выстрел, один человек упал и легкий дымок облачком поднялся в небо. Но телохранители не шелохнулись, впервые ослушавшись приказа паши, а несчастные кардикиоты, поняв, наконец, какой участи они обречены, беспорядочно задвигались между стенами, куда уже проник первый вестник смерти. Али решил, что верные чоадары не расслышали или плохо поняли его приказ, и вновь закричал громовым голосом:

— Vras! Vras! («Бей! Бей!»)

Но и этот крик отозвался лишь стоном ужаса пленников; войско же паши, сложив заряженное оружие на землю, заявило через своего командира, что магометане не могут обагрить свои руки кровью других магометан. Али с таким удивлением посмотрел на Омера, что тот от страха, точно обезумев, бросился к рядам телохранителей, повторяя слова паши, и вновь ответом было полное неповиновение — напротив, несколько раз прозвучало слово «пощада», подхваченное многими голосами.

Гневным жестом Али повелел чоадарам удалиться, что они и исполнили, оставив оружие на земле. Тогда он позвал состоявших у него на службе «черных христиан» (их прозвали так из-за коротких темных накидок с капюшоном, принятых у католического духовенства). Они медленно выдвинулись вперед и заняли место отошедшего отряда.

— Вам, храбрые латиняне, — обратился к ним Али, — я предоставляю честь истребить врагов вашей веры; уничтожьте их во имя креста, уничтожьте их во имя Христа. Убивайте! Убивайте!

Долгое молчание было ему ответом, потом послышался неясный ропот, напоминающий гул морских волн, и прозвучал сильный, звонкий, без малейшего оттенка страха голос Андреа Гозолури, начальника вспомогательного отряда латинян:

— Мы солдаты, а не палачи! Разве когда-нибудь мы бежали от врага? Проявили хоть когда-нибудь трусость? А теперь ты хочешь, чтобы мы опустились до уровня убийц! Спроси у гоков Скодры, визирь Али, спроси у предводителя красного флага, и пусть он ответит: отступал ли кто-нибудь из нас перед смертью? Верни кардикиотам оружие, которое у них отобрали, прикажи им выйти на равнину или защищаться в родном городе, и ты увидишь, как тебе повинуются. А пока прекрати напоминать нам о различии в вере: любой безоружный человек — наш брат.

Али издал львиный рык. Перерезать всех собственной рукой он был не в силах, иначе он никому не уступил бы этой работы. Паша огляделся в поисках добровольца, готового принять на себя кровавую миссию. И вот к нему приблизился грек Атанас Вайа, простерся перед троном, поцеловал землю и, по-змеиному приподняв голову, произнес:

— Господин, предлагаю тебе мою руку, да погибнут твои враги!

Али радостно вскрикнул, назвал его спасителем и братом, бросил ему кошелек и, протянув свой карабин в знак верховной власти, приказал поторопиться, чтобы возместить упущенное время.

Атанас Вайа обратился к вооруженной челяди и, сумев собрать сто пятьдесят человек, мгновенно расставил их вокруг ограды караван-сарая. Али поднял боевой топор, сто человек со стены, куда они успели забраться, выстрелили по семистам запертым кардикиотам, тут же, отбросив разряженные ружья, схватили другие, поданные стоявшими внизу, и не успели пленники понять, откуда стреляют, дали новый залп, за ним с той же быстротой последовал третий. Те из кардикиотов, кто еще держался на ногах, пытались, насколько это было возможно, спастись от этой бойни. Одни ринулись к воротам, стремясь выломать их, но ворота были прочно заперты засовами снаружи; другие, как ягуары, бросились к стенам, стараясь перебраться через них, но стены охраняли вооруженные люди; у кардикиотов не было никакого оружия, а те пустили в ход кинжалы, ятаганы и топоры. Теснимые со всех сторон, пленники отступили, снова сгрудившись в единую массу, и вновь Али поднял топор, и вновь возобновился расстрел. Все это напоминало охоту на цирковой арене: несчастные, пытаясь увернуться от разящего свинца, перебегали с места на место. Бойня длилась четыре часа. Наконец пали все, кто, уверовав в священную клятву, вышли утром из города. Так третье поколение полностью расплатилось за преступление, которое их предки совершили шестьдесят лет назад.

Когда резня закончилась, на склоне горы показалась длинная вереница призраков: это были матери, жены и дочери тех, кого только что убили. Согласно договору между Али и его сестрой, их гнали в Либохову; они брели, заламывая руки, и рвали на себе волосы, ибо слышали пальбу и крики и не сомневались, кто пал жертвой кровавой расправы. Вскоре они втянулись в темную извилистую лощину, ведущую из Хендрии в Либохову, и одна за другой исчезли, словно тени, нисходящие в ад. Я был вынужден присутствовать при этой ужасной бойне, не имея ни малейшей возможности хоть как-то помочь несчастным; я даже не пытался вступиться за них, ибо совершенно очевидно было, что они заранее обречены: паша давно принял это решение и ничто не могло поколебать его. Но когда все было кончено и Али облегченно вздохнул, уверившись, что теперь все его враги мертвы, я, столь же бледный, как и те, что лежали перед нами, подошел к нему и спросил о конвое и охранной грамоте, обещанных мне, но он ответил, что оставил свою печать в Янине и только там сможет отпустить меня. Возразить было нечего — в руках этого человека находился ключ от двери, ведущей к Фатинице, а я решил добраться до нее, даже если бы мне, как Данте, пришлось пройти все круги ада, чтобы встретиться с моей Беатриче.

Убийцы сошли в караван-сарай, ощупали концами кинжалов тела, проверяя, не остался ли кто-нибудь в живых, и прикончили тех, кто еще дышал. Затем Али велел отобрать трупы наиболее знатных кардикиотов и связать их между собой наподобие тех бревенчатых плотов, что мы спускаем по нашим рекам. Их оттащили на берег Селидна, и они поплыли к Лаоису, разнося от Тепелены до Аполлонии весть о свершившейся мести. Оставив остальные тела в караван-сарае, он приказал не закрывать ворота, чтобы они стали добычей волков и шакалов: те, почуяв запах крови, уже выли в горах.

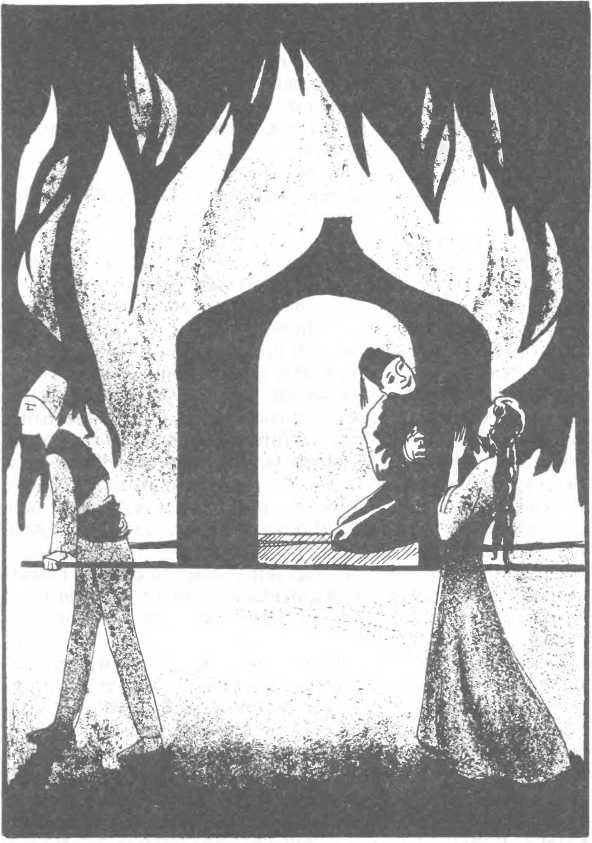

Вечером мы отбыли; наш марш проходил в молчании и напоминал похоронную процессию; чоадары и черные христиане несли свои ружья дулами вниз в знак траура; сам Али, походивший на сытого льва, утишив кипевшую кровь, возлежал в паланкине, который несли его валахи. Мы шли среди ночи, столь же черной, как и наши мысли, как вдруг, обогнув гору, увидели яркий свет и услышали громкие крики: львица справляла пиршество после трапезы льва — Али закончил свое дело, Шайница начала свое. Мы продолжали наш путь, и громадный костер у ворот Либоховы служил нам маяком. В круге отбрасываемого им света сталкивались и извивались тени. Наш отряд, не замедляя и не ускоряя шага, продолжал двигаться вперед, так как Али не отдавал никаких распоряжений: дневное зрелище притупило у него восприятие ночного. Наконец нам удалось различить, что происходило. Шайнице каждый раз подводили по четыре женщины; она срывала с них покрывала, приказывала обрезать им волосы и разрывать платье от подола до пояса, а затем отдавала их солдатам, которые и уволакивали свою добычу.

Али остановился перед этим зрелищем. Увидев его, сестра приветствовала его криками, мало напоминавшими человеческие; с распущенной гривой волос и окровавленными руками она казалась настоящей эвменидой. Не в силах вынести того, что представилось моим глазам, я попытался отвести лошадь на несколько шагов назад. Вдруг из толпы женщин раздался крик и, расталкивая ее, какая-то девушка бросилась ко мне и обняла мои колени.

— Это я! — воскликнула она. — Это я, ты меня не узнаешь? Однажды ты уже спас мне жизнь в Константинополе; вспомни, вспомни! О! Я не знаю твоего имени, но меня зовут Василики.

— Василики! — поразился я. — Василики, гречанка с букетом из бриллиантов! Да, она мне говорила, что хочет укрыться в Албании.

— О! Он вспомнил, он вспомнил!.. Да, это я, это я! Спаси нас еще раз: меня от позора, мою мать от смерти!

— Подойди, — сказал я. — Иди сюда, я попытаюсь.

Я подвел ее к Али.

— Паша, — обратился я к нему. — Я прошу у тебя милости.

— Да, пощади, пощади, визирь, — взмолилась девушка. — Господин, мы не из этого несчастного города; господин, мы изгнанницы из Стамбула, мы с матерью ничего не сделали такого, чтобы вызвать твой гнев. Господин, я бедное дитя, прими меня в число твоих рабынь, я отдаюсь тебе, но спаси мою мать!

Али-Паша обернулся к ней; юная гречанка была поистине величественна в своей умоляющей позе, в длинной развевающейся вуали и с распущенными волосами. Визирь бросил на нее удивительно мягкий взгляд и протянул ей руку.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Василики, — ответила девушка.

— Это красивое имя, оно означает «царственная». С этого часа, Василики, ты царица моего гарема, приказывай, чего ты желаешь.

— Ты не смеешься надо мной, визирь? — спросила Василики, дрожа и переводя взор с него на меня.

— Нет, нет! — воскликнул я. — У Али сердце льва, а не тигра, он мстит обидчикам, но щадит невиновных. Визирь, эта девушка родом не из Кардика, два года назад я помог ей с матерью бежать из Константинополя. Не бери своих слов обратно.

— Что сказано, то сказано, — ответил паша, — заверяю тебя, дочь моя; укажи мне твою мать, и мой дворец станет вашим домом.

С радостным криком Василики вскочила, бросилась в толпу женщин и появилась оттуда вместе со своей матерью. Обе упали на колени. Паша поднял их и сказал мне:

— Сын мой, отдаю этих женщин под твою охрану; ты отвечаешь мне за них, возьми конвой, и чтобы ни один волос не упал с их головы.

Я забыл обо всем, не вспоминал более о жутком дневном зрелище и перестал видеть то, что свершалось у меня на глазах; схватив руку Али, я поцеловал ее. Затем, отобрав десять человек в сопровождение, я вместе с Василики и ее матерью вернулся в Либохову. Следующим утром мы отправились в Янину. В ту минуту, когда мы переходили площадь, глашатай выкрикивал:

— Горе тому, кто даст кров, одежду и хлеб женщинам, девушкам или детям Кардика. Шайница приговаривает их бродить по лесам и горам, ее воля обрекает их стать добычей хищных зверей — так дочь Хамко мстит за свою мать.

Слухи о страшной расправе Али расползлись по всем землям, где пролегал наш путь, и каждый, опасаясь за собственную жизнь, выходил благодарить визиря за так называемую справедливость. У ворот Янины его ожидали рабы, льстецы и придворные. Едва он появился, как раздался хор восхвалений; его называли великим, великодушным, великолепным. Али остановился, чтобы ответить им, но едва он раскрыл рот, как из толпы возник дервиш и встал перед ним. При виде этого бледного, изможденного лица и простертой руки паша вздрогнул. Среди присутствующих воцарилось глубокое молчание.

— Что ты хочешь от меня? — спросил Али.

— Ты меня узнаешь? — в свою очередь спросил дервиш.

— Да, — ответил визирь, — ты тот, кого называют наисвятейшим, шейх Юсуф.

— А ты, — откликнулся дервиш, — ты тигр Эпира, волк Тепелены, шакал Янины. Каждый твой шаг по ковру орошен кровью твоих братьев, детей или твоей жены. Ступая по земле, ты всякий раз попираешь могилу существа, созданного по Божьему образу и подобию, и оно бросает тебе обвинение в своей смерти. Но, визирь Али, подобного тому, что ты сотворил только что, еще не было. Даже день, когда ты приказал бросить в озеро семнадцать матерей и двадцать шесть детей, не сравнится с этим. Горе тебе, Али, ибо ты посягнул на мусульман; представ в этот час пред Богом, они обвиняют тебя. Льстецы твердят тебе о твоем могуществе, и ты веришь им, рабы лепечут, что ты бессмертен, и им ты тоже веришь; но горе тебе, визирь Али, ибо твое могущество рассеется при малейшем дуновении; горе тебе, дни твои сочтены, ангел смерти ожидает лишь кивка Владыки Небесного, чтобы поразить тебя. Вот что я хотел и должен был тебе сказать. Горе тебе, визирь Али, горе!

Наступило гробовое молчание, собравшиеся с беспокойством ожидали, какое отмщение последует за столь тяжким оскорблением. Но Али, сняв с себя подбитую горностаем мантию, набросил ее на плечи дервиша.

— Возьми этот плащ, — сказал он ему, — и молись за меня Аллаху; ты прав, старик, я великий и презренный грешник.

Дервиш стряхнул мантию с плеч, словно боялся запачкаться, прикоснувшись к ней, потом вытер о нее ноги и удалился сквозь толпу, и та в безмолвном трепете расступилась, давая ему дорогу.

В тот же вечер Али дал мне обещанные конвой и охранную грамоту, и на следующий день мы отправились в путь; нам предстояло пересечь всю Ливадию.