Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 33. Сальватор. Части 3,4

Назад: XXIX ЧТО ПРОИЗОШЛО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ АРЕСТОВАЛ САЛЬВАТОРА, А САЛЬВАТОР АРЕСТОВАЛ ГОСПОДИНА ЖАКАЛЯ

Дальше: Часть четвертая

XXXIV

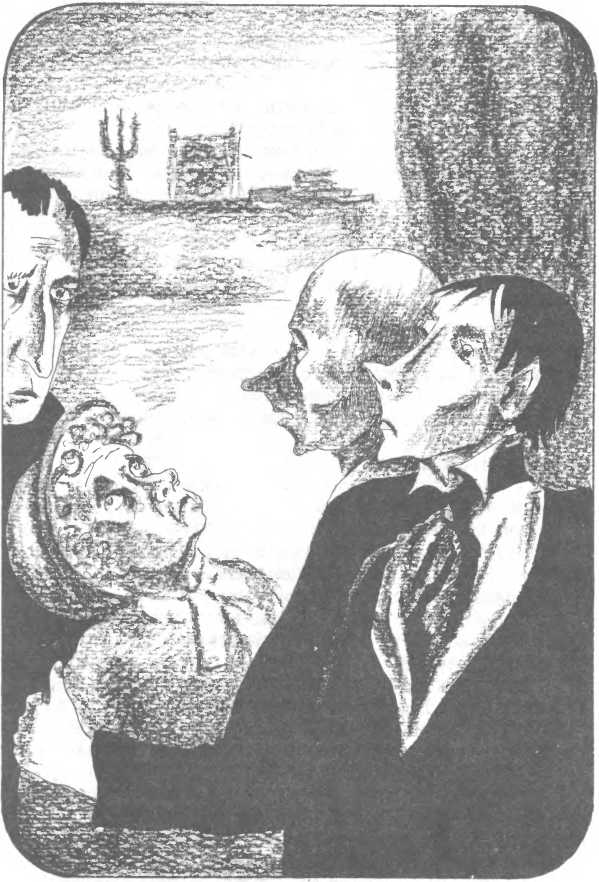

ТРИО ЛИЦЕМЕРОВ

Батист ввел аббата Букмона и г-на Ксавье Букмона.

Граф Рапт только что сел, но при их появлении поднялся и поклонился вновь прибывшим.

— Господин граф! — пронзительным голосом начал аббат, невысокий, коренастый человек, толстый и некрасивый, с изрытым оспой лицом. — Господин граф! Я владелец и главный редактор скромного журнала, название которого, по всей вероятности, еще не имело чести достичь вашего слуха.

— Прошу меня извинить, господин аббат, — перебил будущий депутат, — но я, напротив, один из самых прилежных читателей "Горностая", ведь именно так называется ваш журнал, не правда ли?

— Да, господин граф, — смутился аббат, соображая про себя, как г-н Рапт мог быть прилежным читателем еще не вышедшего из печати сборника.

Но Бордье, внешне занятый собственными мыслями, а на самом деле все видевший и слышавший, понял сомнения аббата и протянул г-ну Рапту брошюру в желтой обложке:

— Вот последний номер!

Господин Рапт взглянул на брошюру, убедился в том, что все страницы разрезаны, и подал ее г-ну аббату Букмону.

Тот отвел ее со словами:

— Храни меня Господь усомниться в ваших словах, господин граф!

Хотя, конечно, в глубине души его терзали сомнения.

"Дьявольщина! — подумал он. — Надо быть настороже! Мы имеем дело с сильным противником. Если у этого человека лежит экземпляр журнала, еще не пущенного в обращение, это, должно быть, хитрый малый. Будем начеку!"

— Ваше имя, — продолжал между тем г-н Рапт, — если не сейчас, то в будущем окажется, бесспорно, одним из самых прославленных в воинствующей печати. По части горячей полемики я знаю не много публицистов вашего уровня. Будь все борцы за правое дело столь же доблестны, как вы, господин аббат, нам, если не ошибаюсь, не пришлось бы сражаться слишком долго.

— С такими военачальниками, как вы, полковник, — в том же тоне отвечал аббат, — победа представляется мне нетрудной. Мы еще сегодня утром говорили об этом с братом, перечитывая фразу из вашего циркуляра, в которой вы напоминаете, что все средства хороши для того, чтобы победить врагов Церкви. Вот, кстати, позвольте представить вам моего брата, господин граф.

Пропустив своего брата вперед, он сказал:

— Господин Ксавье Букмон!

— Художник большого таланта, — с любезнейшей улыбкой подхватил граф Рапт.

— Как?! Вы и брата моего знаете? — удивленно спросил аббат.

— Я имею честь быть вам знакомым, господин граф? — вполголоса произнес неприятным фальцетом г-н Ксавье Букмон.

— Я вас знаю, как и весь Париж, мой юный метр, — отозвался г-н Рапт. — Кто же не знает знаменитых художников!..

— Мой брат не стремился к известности, — возразил аббат Букмон, набожно сложив руки и скромно опустив глаза. — Что есть известность? Тщеславное удовольствие стать знакомым тем, кого вы не знаете. Нет, господин граф, у моего брата есть вера. Ведь ты верующий человек, Ксавье, не так ли? Мой брат знаком лишь с великим искусством христианских художников четырнадцатого и пятнадцатого веков.

— Я делаю что могу, господин граф, — с притворным смирением произнес художник. — Но, признаться, я не смел надеяться, что моя скромная известность дойдет и до вас.

— Не слушайте его, господин граф, — поспешил вмешаться аббат. — Он робок и скромен до невозможности, и если бы я постоянно его не подгонял, он не сделал бы самостоятельно ни шагу. Представьте себе, он ни за что не хотел идти со мной к вам под тем предлогом, что у нас к вам есть небольшая просьба.

— Неужели, сударь? — растерялся граф от неслыханной наглости священника.

— Не правда ли, Ксавье? Ну, скажи откровенно, — продолжал аббат. — Ты же отказывался идти, разве не так?

— Так, — опустив глаза, подтвердил художник.

— Напрасно я ему объяснял, что вы один из самых блестящих офицеров нашего времени, один из величайших государственных мужей Европы, самый просвещенный во Франции покровитель изящных искусств, — он, со своей проклятой робостью, со своей обескураживающей щепетильностью, слушать ничего не хотел. Повторяю, я почти силой привел его сюда.

— Увы, господа, — промолвил граф Рапт, решивший сражаться с ними в лицемерии до последнего, — я не имею чести быть художником, и для меня это настоящее горе. В самом деле, что такое воинская доблесть, что такое известность политика рядом с неувядающим венцом, который Господь возлагает на чело Рафаэлей и Микеланджело? Но если я и не обладаю этой славой, я имею, по крайней мере, счастье быть близко знакомым с известнейшими европейскими художниками. Кое-кто из них, и я горд этой честью, отвечают мне дружбой, и мне не нужно говорить вам, господин Ксавье, что я был бы счастлив видеть вас в их числе.

— Ну что, Ксавье, — взволнованным голосом произнес аббат и провел рукой по глазам, словно хотел смахнуть слезу, — что я тебе говорил? Разве я перехвалил этого несравненного человека?

— Сударь! — воскликнул граф Рапт, словно устыдившись похвалы.

— Несравненного! Я не отказываюсь от своих слов; не знаю, как вас благодарить, если вы выхлопочете для Ксавье заказ на десять фресок, которыми мы хотели бы расписать нашу бедную церковь.

— Ах, брат мой, брат мой, это уж слишком! Ты же знаешь, что во время болезни нашей несчастной матушки я дал обет написать эти фрески. Заплатят мне за них или нет — ты можешь быть уверен, что я их выполню.

— Разумеется, однако тебе не под силу выполнить такой обет, несчастный! И, выполняя его, ты умрешь с голоду! Ведь у меня, господин граф, есть только мой приход, и доход с него я раздаю нищим прихожанам. А у тебя, Ксавье, ничего нет, кроме кисти.

— Ошибаешься, брат, у меня есть вера, — подняв глаза к небу, возразил художник.

— Слышите, господин граф, слышите? Ну не грустно ли это, спрошу я вас!

— Господа, — проговорил граф, поднимаясь, дабы показать двум братьям, что аудиенция окончена, — через неделю вы получите официальный заказ на десять фресок.

— Мы сто, тысячу, миллион раз заверяем вас в своей благодарности, а также в том, что примем живейшее участие в завтрашней великой битве, — сказал аббат. — Засим позвольте вашим покорным слугам откланяться!

С этими словами аббат Букмон низко поклонился графу Рапту и сделал вид, что действительно уходит, как вдруг его брат Ксавье схватил его за руку и сказал:

— Минуту, брат! Я со своей стороны тоже должен сказать несколько слов господину Рапту. Вы позволите, господин граф?

— Говорите, сударь, — обреченно кивнул будущий депутат, не сумев скрыть досады.

Два брата были, конечно, достаточно умны, чтобы не заметить его тона. Однако они сделали вид, что не поняли этой молчаливой игры, и художник отважно начал:

— Мой брат Сюльпис, — он указал на аббата, — только что говорил вам о моей робости и скромности. Позвольте и мне, господин граф, указать вам на его поистине неизлечимое бескорыстие. Знайте, во-первых, что я согласился сопровождать его сюда, хотя не хотел вас беспокоить, лишь по одной причине — прийти ему на помощь и призвать вас проявить заботу о нем. О, если бы речь шла только обо мне, поверьте, господин граф, что я никогда не посмел бы потревожить ваш покой. Мне самому ничего не нужно, ведь у меня есть вера; а если мне что-нибудь нужно, я могу и подождать. Ведь я постоянно себе повторяю, что мы живем в такое время и в такой стране, где великими мастерами называют людей, едва ли достойных мыть кисти Беато Анжелико и Фра Бартоломео! Почему так происходит, господин граф? Потому что художники в наше время ни во что не верят. Вот у меня вера есть! А потому мне ничего не нужно, как, впрочем, и никто не нужен, а следовательно, я не умею просить, во всяком случае за себя. Но когда я вижу своего брата, своего несчастного брата, сударь, святого, стоящего перед вами, когда я вижу, как он раздает нищим тысячу двести франков своего дохода и даже не оставляет гроша на вино, необходимого, чтобы причащать на следующее утро, у меня сжимается сердце, господин граф; я набираюсь смелости и не боюсь показаться назойливым. Ведь я прошу не для себя — д ля брата!

— Ксавье, дружок! — притворно остановил его аббат.

— О, тем хуже, если я все-таки сказал что хотел. Теперь вы знаете, господин граф, что делать. Я ничего не требую и ни к чему вас не принуждаю; я доверяюсь вашему благородному сердцу. Мы не из тех, кто говорит кандидату: "Мы владельцы и редакторы газеты; вы нуждаетесь в поддержке нашего листка — платите! Оговорим заранее плату за услугу, и мы вам ее окажем". Нет, господин граф, нет, мы, слава Богу, не такие.

— Неужели существуют на свете подобные люди, брат мой? — спросил аббат.

— Увы, да, господин аббат, они существуют, — живо отозвался граф Рапт. — Но, как говорит ваш брат, вы не из их числа. Я займусь вами, господин аббат. Я переговорю с министром культов, и мы попытаемся хотя бы вдвое увеличить ваши доходы.

— Ах ты, Господи!.. Знаете, господин граф, — проговорил аббат, — просить, так уж что-нибудь стоящее. Министр ни в чем не может вам отказать, ведь вы как депутат держите его в руках, и для него все равно какой приход выделить — в три или в шесть тысяч. Да это не для меня, Бог мой! Я питаюсь хлебом и водой, но мои бедняки или, вернее, бедняки Господа Бога!.. — прибавил аббат и поднял глаза к небу. — Бедняки вас благословят, господин граф, а узнав через меня, от кого исходит благодеяние, они помолятся за вас.

— Поручаю себя их и вашим молитвам, — снова поднимаясь, проговорил граф Рапт. — Считайте, что приход ваш.

Братья совершили тот же маневр, к которому уже раз прибегли.

Они подошли к двери в сопровождении кандидата, считавшего своим долгом их проводить, как вдруг аббат снова остановился.

— Кстати, я совсем забыт, господин граф… — начал он.

— Что такое, господин аббат?

— Недавно в моем приходе Сен-Манде, — продолжал аббат с сокрушенным видом, — умер один из самых уважаемых людей христианской Франции, человек неизменного милосердия и просвещеннейшей веры; имя этой святой личности, несомненно, дошло и до вас.

— Как же его зовут? — спросил граф, тщетно пытаясь понять, куда клонит аббат и какой новой дани он может потребовать.

— Его звали видам Гурдон де Сент-Эрем.

— Ах да, Сюльпис! Ты совершенно прав! — вмешался Ксавье. — Вот уж был истинный христианин!

— Я был бы недостоин жить, — сказал г-н Рапт, — если бы не знал имени этого благочестивого человека!

— Так вот, — продолжал аббат, — несчастный достойный муж умер, лишив наследства недостойных родственников и завещав Церкви все свое имущество, движимое и недвижимое.

— Ну зачем вспоминать о грустном? — вздохнул Ксавье Букмон и поднес к глазам платок.

— Затем, что Церковь не может быть неблагодарной наследницей, брат мой.

Преподав этот урок признательности младшему брату, аббат снова обратился к графу Рапту:

— Он оставил, господин граф, шесть томов неизданных писем духовного содержания, подлинные наставления для христианина, второе "Подражание Иисусу Христу". Мы должны как можно скорее издать эти шесть томов. Вы увидите фрагмент этих писем в следующем номере нашего журнала. Я решил, дорогой мой брат во Христе, пойти навстречу вашим пожеланиям и дать вам возможность принять участие в этом благородном деле, а потому включил вас в список избранных и подписал на сорок экземпляров.

— Вы хорошо сделали, господин аббат, — одобрил будущий депутат, до крови закусив от бешенства губы, но продолжая улыбаться.

— Я был в этом уверен! — воскликнул Сюльпис и снова двинулся к двери.

Однако Ксавье продолжал стоять, будто пригвожденный к месту.

— Что это ты делаешь? — спросил его Сюльпис.

— Это я должен тебя спросить, что ты делаешь, — возразил Ксавье.

— Ухожу! Оставляю господина графа в покое; мне кажется, мы и так отняли у него немало времени.

— Ты уходишь, позабыв о том, ради чего мы, собственно, и пришли.

— Ах, и правда! — воскликнул аббат. — Простите, господин граф… Да, всегда так и бывает: занимаемся мелочами, а о главном-то и забыли.

— Скажи лучше, Сюльпис, что твоя прискорбная скромность помешала тебе побеспокоить господина графа новой просьбой.

— Да, признаться, это правда, — согласился аббат.

— Он всегда такой, господин граф, из него слова клещами не вытянешь.

— Говорите! — предложил г-н Рапт. — Раз уж об этом зашла речь, дорогой аббат, лучше сразу покончить с делом.

— Если бы не вы, господин граф, — начал аббат, вкрадчивым голосом и с видом человека, делающего над собой нечеловеческие усилия, чтобы победить робость, — я бы ни за что не решился… Итак, речь идет о школе, которая ценой больших трудов и жертв основана несколькими братьями и мной в предместье Сен-Жак. Мы хотим, невзирая на возрастающие трудности, купить довольно дорогой дом и занять его с первого этажа до четвертого. Однако на первом этаже живет аптекарь; он также занимает часть антресолей. У него там лаборатория, откуда поднимаются испарения, доносится шум — все это вредно сказывается на здоровье детей. Мы хотели бы найти достойный способ заставить этого беспокойного жильца переехать. Ибо, как говорится, господин граф, дело не терпит отлагательства.

— Я в курсе этого дела, господин аббат, — перебил его граф Рапт, — я виделся с аптекарем.

— Виделись?! — вскричал аббат. — Я же тебе говорил, Ксавье, что это он выходил, когда мы пришли!

— А я говорил, что это не он: я был далек от мысли, что у него хватит наглости явиться к господину графу.

— Ну, как видите, хватило, — ответил будущий депутат.

— Вам достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, с кем вы имеете дело, — заметил аббат.

— Я хороший физиономист, господа, и надеюсь, что отлично его разгадал.

— В таком случае вы не могли не обратить внимание на чрезмерно развитые крылья его носа.

— Да, нос у него действительно огромный.

— Это признак самых дурных страстей.

— Так учит Лафатер.

— По этому признаку сразу определишь опасного человека.

— Еще бы!

— Одного взгляда на него довольно чтобы понять: этот человек исповедует опаснейшие политические взгляды.

— Да, он вольтерьянец.

— Вольтерьянец все равно что безбожник.

— Он был жирондистом.

— А жирондист то же, что цареубийца.

— Ясно одно: он не любит священников.

— Кто не любит священников — не любит Бога, а кто не любит Бога — не любит короля, потому что король получает власть по божественному праву.

— Значит, это точно плохой человек.

— Плохой? — переспросил аббат. — Да это революционер!

— Кровопийца! — поддержал художник. — И мечтает он об одном: разрушить общественный порядок.

— Я так и думал, — сказал г-н Рапт. — Он выглядит слишком невозмутимым — это жестокий человек!.. Я очень вам благодарен, господа, что вы дали мне знать о таком человеке.

— Не за что, господин граф, — сказал Ксавье, — мы всего лишь исполнили свой долг.

— Долг каждого честного гражданина, — прибавил Сюльпис.

— Если бы вы могли, господа, представить письменные и неоспоримые доказательства вреда, причиненного этим человеком, можно было бы, вероятно, заставить его исчезнуть, отделаться от него тем или иным способом. Вы можете мне дать такие доказательства?

— Нет ничего проще, — ответил со змеиной улыбкой аббат, — к счастью, все доказательства у нас в руках.

— Все! — подтвердил художник.

Аббат вынул из кармана, как сделал перед тем фармацевт, сложенный вчетверо листок, и подал его г-ну Рапту со словами:

— Вот петиция, подписанная двенадцатью самыми известными врачами квартала, доказывающая, что этот отравитель торгует лекарствами, приготовленными не по правилам. Некоторые из его лекарств несомненно послужили причиной смерти.

— Дьявольщина! Это уже серьезно! — заметил г-н Рапт. — Дайте мне эту петицию, господа, и поверьте, что я сумею найти ей применение.

— Самое меньшее, что можно требовать для такого человека, господин граф, — это камера если не в Рошфоре и Бресте, то хотя бы в Бисетре.

— Ах, господин аббат! Вы подаете высокий пример христианского милосердия! — воскликнул граф Рапт. — Вы хотите раскаяния, а не смерти грешника.

— Господин граф! — с поклоном отвечал аббат. — Уже давно я, опираясь на сведения, добытые с огромным трудом, составил вашу биографию. Я ждал лишь такой встречи как сегодня, чтобы опубликовать ее. Я объявлю ее в следующем номере "Горностая". И прибавлю еще одну черту: любовь к человечеству.

— Господин граф! — прибавил Ксавье. — Я никогда не забуду этот визит и когда буду писать Праведника, прошу у вас позволения вспомнить ваше благородное лицо.

Во время этого диалога полковник, которого аббат не напрасно назвал военачальником, маневрировал, как опытный стратег, и постепенно оттеснил братьев к двери.

Аббат решился наконец взяться за ручку: не то понял маневр, не то ему нечего было просить.

В эту минуту дверь распахнулась, но не по милости аббата, а под внешним давлением, и старая маркиза де Латурнель (ее, надеюсь, не забыли наши читатели, ведь она была связана с графом Раптом не простыми родственными узами) устремилась, запыхавшись, в кабинет.

— Слава Богу! — пробормотал г-н Рапт, полагая, что наконец-то вырвался из когтей двух братьев.

XXXV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ОТКРЫТО ГОВОРИТСЯ, ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ РАССТРОЙСТВА ГОСПОЖИ ДЕ ЛАТУРНЕЛЬ

— На помощь! Умираю! — слабо вскрикнула маркиза и, закатив глаза, упала на руки аббату Букмону.

— Ах ты, Господи! Госпожа маркиза! — воскликнул тот. — Что произошло?

— Как?! Вы знакомы с госпожой маркизой? — спросил граф Рапт, бросившись было на помощь г-же де Латурнель, но замер, видя, что она в руках друга.

Ничто на свете не могло испугать его больше, чем то, что он увидел: маркиза де Латурнель — приятельница такого злобного человека, как аббат.

Он знал, какой легкомысленной бывала маркиза; случалось, ночью он внезапно просыпался, и его бросало в жар при мысли, что его тайны находились в руках женщины, которая любила его от всего сердца, но могла в один прекрасный день, подобно лафонтеновскому медведю, сгоняющему муху, швырнуть графу в голову одну их этих тайн и уничтожить его.

Кроме того, он хорошо знал маркизу: если маркиза была другом двух братьев, она станет поддерживать не его, а церковников.

Его еще больше ошеломило, когда в ответ на вырвавшиеся у него слова "Как?! Вы знакомы с госпожой маркизой?" аббат Букмон сказал, пародируя слова графа о г-не де Сент-Эреме:

— Я был бы недостоин жить, если бы не знал одну из самых благочестивых дам Парижа!

Граф увидел, что необходимо примириться с этим знакомством, и подошел к маркизе, по привычке изображавшей в шестьдесят лет один из обмороков, так шедших ей в двадцатилетием возрасте.

— Что с вами, сударыня? — спросил он в свою очередь. — Умоляю: не оставляйте нас в неизвестности.

— Да я просто умираю! — не открывая глаз, отозвалась маркиза.

Такой ответ ничего не значил.

Однако граф Рапт увидел, что все не так страшно, как ему показалось вначале, и сказал секретарю:

— Надо бы позвать врача, Бордье.

— Не надо! — возразила маркиза, открывая глаза и испуганно озираясь.

Она увидела аббата.

— А, это вы, господин аббат, — нежнейшим голоском пролепетала старая святоша.

Ее тон заставил графа Рапта вздрогнуть.

— Да, госпожа маркиза, это я, — отозвался довольный аббат. — Имею честь представить вам своего брата, господина Ксавье Букмона.

— Большой художник! — как нельзя ласковее улыбнулась маркиза. — Я от всего сердца рекомендую его нашему будущему депутату.

— Это ни к чему, сударыня, — возразил г-н Рапт. — Господа, слава Богу, умеют отрекомендоваться сами.

Братья опустили глаза и смиренно поклонились; они сделали это совершенно одинаково, словно приведенные в действие одной пружиной.

— Так что же с вами случилось, маркиза? — вполголоса спросил г-н Рапт, словно намекая двум посетителям, что, оставаясь дольше, они проявляют нескромность.

Аббат понял его намерение и сделал вид, что уходит.

— Брат мой! — сказал он. — Я начинаю замечать, что мы злоупотребляем временем господина графа.

Однако маркиза удержала его за полу редингота.

— Нисколько, господин аббат! — возразила она. — Причина моего страдания ни для кого не секрет. Кстати, поскольку вы некоторым образом причастны к тому, что со мной происходит, я рада встретить вас здесь.

Будущий депутат помрачнел, зато аббат просиял от радости.

— Что вы хотите сказать, госпожа маркиза? — вскричал он. — Как я, готовый отдать за вас жизнь, могу иметь несчастье быть причастным к вашему страданию?

— Ах, господин аббат! — с отчаянием в голосе вскричала маркиза. — Вы ведь знаете Толстушку?

— Толстушку? — переспросил аббат таким тоном, словно хотел сказать: "А что это такое?"

Граф знал, что такое Толстушка, и, догадываясь о причине великого страдания, сотрясавшего маркизу, упал в кресло со вздохом отчаяния, как человек, который, устав бороться, сдает свои позиции неприятелю.

— Да, Толстушку, — подтвердила маркиза плачущим голосом. — Вы не могли ее не знать, вы двадцать раз видели меня с ней.

— Где же, госпожа маркиза? — спросил аббат.

— Да в вашем приходе, господин аббат, в Монружском братстве. Я всегда ее привожу, вернее — увы! — приводила с собой. О Великий Боже! Бедняжка, она так громко лаяла, если я оставляла ее одну в особняке!

— A-а, понял! — вскричал аббат, которого наконец надоумило слово "лаяла". — Понял!

Изображая отчаяние, он хлопнул себя по лбу и продолжал:

— Вы говорите о своей прелестной собачке! Восхитительной собачке, грациозной и умненькой! Неужели с ней случилось какое-нибудь несчастье, госпожа маркиза, с этой милой маленькой Толстушкой?

— Несчастье?! Ну еще бы, разумеется, несчастье! — разрыдалась маркиза. — Она умерла, господин аббат!

— Умерла! — хором подхватили оба брата.

— Пала жертвой ужасного преступления, отвратительной ловушки.

— О Небо! — воскликнул Ксавье.

— Кто же виновник этого мерзкого злодеяния? — спросил аббат.

— Кто?! И вы еще спрашиваете! — прошипела маркиза.

— Да, мы спрашиваем, — подтвердил Ксавье.

— Наш общий враг, враг правительства, враг короля: аптекарь из предместья Сен-Жак!

— Я так и думал! — вскричал аббат.

— Готов поклясться, что это его рук дело! — подхватил художник.

— Как же это было, Боже ты мой?

— Я отправилась к нашим добрым сестрам, — начала свой рассказ маркиза. — Когда мы с Толстушкой проходили мимо аптеки, бедняжка, которую я держала на поводке, вдруг останавливается. Я подумала, что ей просто понадобилось остановиться. Я тоже останавливаюсь… Вдруг она взвыла, бросила на меня прощальный взгляд и упала замертво прямо на мостовой.

— Ужас какой! — воскликнул аббат, подняв глаза к потолку.

Во время этого рассказа граф Рапт выплеснул свое нетерпение на связку перьев и изорвал ее в клочья.

Госпожа маркиза де Латурнель заметила, что его не очень заинтересовал трогательный рассказ об этой беде и что он с нетерпением ждет, когда уйдут оба посетителя.

Маркиза встала.

— Господа! — с холодным достоинством произнесла она. — Я вам тем более благодарна за внимание, которое вы уделяете несчастной Толстушке, что оно так непохоже на глубокое безразличие моего племянника, настолько занятого своими тщеславными планами, что у него нет времени на простые человеческие чувства.

Оба брата с возмущением посмотрели на графа Рапта.

— Жаба и змей! — прошептал тот.

Обратившись к маркизе, он громче прибавил:

— Это не так, сударыня, а в доказательство моего живейшего сочувствия вашему горю я предоставляю себя в ваше распоряжение и готов наказать виновного.

— Мы же вам сказали, господин граф, — г вставил аббат, — что этот человек — негодяй, способный на любое преступление!

— Редкий негодяй! — заметил Ксавье.

— Да, вы в самом деле это говорили, господа, — промолвил депутат, вставая и кланяясь двум братьям, словно хотел сказать: "Теперь, когда мы прекрасно понимаем друг друга, наши мнения совпадают, нас не разделяет никакая распря, ступайте домой и оставьте меня в покое".

Братья поняли его движение, и в особенности взгляд.

— Прощайте, господин граф, — несколько прохладно попрощался аббат Букмон. — Сожалею, что вы не можете уделить нам еще несколько минут; мы с братом хотели предложить вашему вниманию еще несколько важных вопросов.

— Важнейших! — прибавил Ксавье.

— Мы их лишь отложим на время, — возразил граф Рапт, — я льщу себя надеждой иметь счастье снова встретиться с вами.

— Это наше самое горячее желание, — подхватил художник.

— До скорой встречи, — прибавил аббат.

Поклонившись графу, аббат вышел первым, за ним —

художник, во всем подражавший старшему брату.

Граф Рапт прикрыл за ними дверь и некоторое время постоял, держась за ручку, словно опасался, как бы они не вернулись.

Затем он обратился к секретарю, едва ворочая языком от усталости:

— Бордье, вы хорошо запомнили этих людей?

— Да, господин граф, — отвечал тот.

— Так вот, Бордье: я вас прогоню, если когда-нибудь их нога окажется в моем кабинете.

— Какая ярость против двух Божьих людей, дорогой мой Рапт! — с набожным видом воскликнула маркиза.

— Это они-то Божьи люди? — взревел будущий депутат. — Вы хотели сказать: приспешники Сатаны, вестники дьявола?

— Ошибаетесь, сударь, совершенно ошибаетесь, клянусь вам, — возразила маркиза.

— Да, правда, я и забыл, что они ваши друзья.

— Я глубоко восхищаюсь благочестием одного и сердечно симпатизирую таланту другого.

— От души вас с этим поздравляю, маркиза, — отирая лоб, сказал граф. — Ваше восхищение и симпатия весьма уместны. Много я видел мошенников с тех пор, как вступил в должность, но впервые за всю свою карьеру встречаю интриганов такого калибра. Да, Церковь недурно выбирает своих левитов. Теперь мне понятно, почему она так непопулярна.

— Сударь! — вскричала разгневанная маркиза. — Вы богохульствуете!

— Вы правы. Не будем больше о них! Поговорим о чем-нибудь еще.

Он обернулся к секретарю.

— Бордье! Я должен поговорить с дорогой тетушкой о деле чрезвычайной важности, — проговорил он, пытаясь отыграть то, что потерял во мнении маркизы. — Поэтому я не смогу продолжать прием. Ступайте в приемную, выберите двух-трех посетителей — предоставляю это вашей проницательности, — а остальных отошлите. Клянусь честью, я падаю от усталости.

Секретарь вышел, и граф Рапт остался с маркизой де Латурнель наедине.

— До чего люди злы! — глухо пробормотала маркиза, в изнеможении падая в кресло.

Граф Рапт с удовольствием поступил бы точно так же, однако его остановила необходимость серьезно поговорить с маркизой, о чем он сказал Бордье.

— Дорогая маркиза! — начал он, подойдя к ней ближе и тронув пальцами ее плечо. — Я готов с вами согласиться. Но, как вы знаете, теперь не время пускаться в разглагольствования: выборы состоятся послезавтра.

— Именно поэтому, — заявила маркиза, — я считаю, что с вашей стороны крайне неосмотрительно приобретать себе врагов в лице двух столь влиятельных в клерикальной партии людей, как аббат де Букмон и его брат.

— Врагов?! — вскричал граф Рапт. — Врагов в лице этих пройдох?

— О, можете быть в этом уверены. Я заметила, сколько было ненависти во взглядах, которые бросили на вас, прощаясь, эти два достойных молодых человека.

— Два достойных молодых человека!.. По правде говоря, вы меня изводите, тетя… Враги!.. Я приобрел себе врагов в лице этих недотеп? Ненависть во взглядах!.. Они бросили на меня полные ненависти взгляды при прощании!.. Да знаете ли вы, госпожа маркиза, что, прежде чем попрощаться, они провели здесь больше часу? Знаете ли вы, что за это время они то льстили, то угрожали мне — попеременно! И я обещал одному из них приход в пять-шесть тысяч франков, а другому — заказ на роспись целой церкви? И после того как я утолил их жадность, мне пришлось напитать их злобу? Да уж, клянусь честью, как ни мало я чувствителен, а и меня в конце концов стало тошнить от отвращения. И если бы они не ушли сами, да простит меня Господь, я выставил бы их за дверь.

— И совершили бы немалую оплошность: аббат Букмон — преданнейший раб монсеньера Колетти, а он, как мне кажется, и без того к вам не расположен.

— Ну что же, пришло время обсудить этот вопрос. Как вы сказали? Монсеньер Колетти ко мне не расположен?

— Да, он очень плохо к вам относится.

— Так вы с ним виделись?

— А разве не вы сами поручили мне с ним переговорить?

— Разумеется! Именно об этом визите я и намеревался с вами побеседовать.

— Должно быть, дорогой граф, кто-то очернил вас в глазах его преосвященства.

— Поговорим без обиняков, маркиза; давайте объяснимся! Вы любите меня всей душой, не так ли?

— Дорогой Раит, неужели вы можете в этом сомневаться?

— Я не сомневаюсь. Вот почему я говорю с вами совершенно откровенно. Я стремлюсь к известности, я очень этого хочу. Для меня это to be or not to be, от этого зависит мое будущее. Честолюбие для меня все равно что счастье. Однако это честолюбие должно быть удовлетворено. Я должен стать депутатом, это путь к министерскому портфелю; я хочу быть министром. Монсеньер Колетта обещал, что через ее высочество герцогиню Ангулемскую, духовником которой он состоит, выхлопочет у короля мое назначение. Он исполнил свое обещание?

— Нет, — ответила маркиза.

— Нет?! — изумленно переспросил граф.

— Я даже думаю, что он вряд ли хочет этим заниматься, — продолжала маркиза.

— Послушайте, у меня голова идет кругом!.. Он, что же, отказывается меня поддержать?

— Наотрез.

— Он сам так сказал?

— Именно так он мне и сказал.

— Ах, вот что! Он, стало быть, запамятовал, что именно я помог ему стать епископом и что благодаря вашей помощи он попал в окружение ее высочества герцогини Ангулемской?

— Все это он помнит. Однако, как он говорит, он не может пойти на сделку с собственной совестью.

— Его совесть!.. Его совесть!.. — пробормотал граф Рапт. — Какому ростовщику он ее заложил и кто из моих недругов дал ему денег, чтобы выкупить ее?

— Дорогой граф! Дорогой граф! — вскрикнула маркиза и перекрестилась. — Я вас не узнаю. Страсть вас ослепляет!

— Действительно, я от отчаяния готов биться головой о стену. Еще один, кого я считал купленным, а он хочет получить деньги раньше, чем продаст свою шкуру! Дорогая маркиза! Садитесь в карету… У вас сегодня приемный день, не так ли?

— Да.

— Поезжайте к монсеньеру Колетта и пригласите его к себе.

— Что вы такое говорите?! Уже слишком поздно.

— Скажете, что хотели пригласить его лично.

— Я только что от него и словом не обмолвилась о приглашении.

— Как же так?! Вы знаете, что у меня мало времени, и не заставили его поехать вместе с вами?

— Он отказался, отговорившись тем, что, если бы он был вам нужен, вы сами приехали бы к нему.

— Я поеду завтра.

— Будет слишком поздно.

— Почему?

— К тому времени выйдут газеты, и то, что захотят сказать против вас, окажется напечатано.

— Что же он может сказать против меня?

— Кто же знает?

— Как это кто? Объяснитесь!

— Монсеньер Колетти, как вы знаете, взялся обратить княгиню Рину в католическую веру.

— Разве это уже не было сделано?

— Нет, однако она чахнет с каждым днем. Кроме того, он исповедник вашей жены.

— О, Регина не могла ничего сказать против меня.

— Кто знает! На исповеди…

— Сударыня! — с негодованием воскликнул граф Рапт. — Даже для самых захудалых служителей Церкви тайна исповеди священна.

— Да, в конце концов, мне-то откуда знать! Но если хотите получить от меня совет…

— То… что?

— Садитесь-ка сами в карету и поезжайте к нему с миром.

— Да у меня на сегодня назначены еще три-четыре посетителя!

— Примите их завтра.

— Я потеряю их голоса.

— Лучше потерять три голоса, чем тысячу.

— Вы правы… Батист! — закричал г-н Рапт, названивая в колокольчик. — Батист!

На пороге появился лакей.

— Карету! — приказал граф. — И пришлите ко мне Бордье.

Спустя минуту в кабинет вернулся секретарь.

— Бордье! — сказал граф. — Я выйду по потайной лестнице. Отошлите всех посетителей.

Торопливо поцеловав маркизе ручку, г-н Рапт поспешил прочь из кабинета, однако успел услышать, как г-жа де Латурнель сказала секретарю:

— А теперь, Бордье, мы подумаем, не правда ли, как отомстить за смерть Толстушки!

XXXVI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ,

ЧТО ДВА АВГУРА НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ ДРУГ НА ДРУГА БЕЗ СМЕХА

Граф Рапт примчался на улицу Сен-Гийом, где находился особняк его преосвященства Колетти.

Монсеньер занимал флигель, расположенный между двором и садом. Это был прелестный уголок, гнездышко, достойное поэта, влюбленного или аббата, открытое полуденным лучам, но тщательно спрятанное от лютых северных ветров.

Внутреннее убранство флигеля с первого взгляда выдавало утонченную чувственность святого человека, который здесь жил. Согретый воздух, благоуханный, располагающий к сладострастию, охватывал вас, едва вы попадали внутрь, и если бы вас ввели в комнаты с завязанными глазами, вы, вдохнув аромат, решили бы, что оказались в одном из таинственных, опьяняющих будуаров, в которых щёголи времен Директории славословили и воскуряли фимиам.

Слуга — по виду не то придверник-мирянин, не то духовное лицо — пригласил графа Рапта в небольшую полуосвещенную гостиную, располагающуюся рядом с приемной.

— Его преосвященство сейчас очень занят, — доложил слуга, — не знаю, сможет ли он вас принять. Однако не угодно ли вам назвать свое имя?..

— Доложите о графе Рапте, — приказал будущий депутат.

Слуга низко поклонился и вошел в приемную.

Несколько мгновений спустя он вернулся и сообщил:

— Его преосвященство примет господина графа.

Полковнику не пришлось слишком долго ждать. Прошло не больше пяти минут, и из приемной в сопровождении монсеньера Колетти вышли два человека. Граф не сразу разглядел в полумраке их лица, но тут же узнал братьев Букмонов: только они умели так раболепно кланяться.

Это в самом деле были Сюльпис и Ксавье Букмоны.

Господин Рапт поклонился им как мог любезнее и вошел в приемную в сопровождении епископа, который ни за что не хотел проходить первым.

— Я никак не ожидал, что вы окажете мне честь и доставите удовольствие своим визитом именно сегодня, господин граф, — начал его преосвященство, указав графу Рапту на козетку, и сел сам.

— Отчего же, монсеньер? — спросил граф.

— Потому что накануне выборов у такого государственного мужа, как вы, — смиренно отвечал монсеньер Колетти, — есть, должно быть, дела поважнее, чем визит к бедному затворнику вроде меня.

— Ваше преосвященство! — поспешил прервать его граф, видя, как далеко мог его завести этот жеманный лицемер. — Госпожа маркиза де Латурнель любезно сообщила, к моему величайшему удивлению и огорчению, что я совершенно лишился вашего доверия.

— Госпожа маркиза де Латурнель, может быть, преувеличила, — перебил его аббат, — когда сказала: "совершенно".

— Я должен это понимать так, ваше преосвященство, что вы не очень мне доверяете.

— Признаюсь, господин граф, — нахмурился аббат и устремил взгляд ввысь, будто призывая на стоявшего перед ним грешника Божье милосердие, — что его величество спрашивал мое мнение о вашем переизбрании в Палату и вхождении в министерство, и… я не сказал всего, что думаю по этому поводу, но был вынужден просить короля повременить с окончательным решением до моего обстоятельного разговора с вами.

— Я сюда именно за этим явился, монсеньер, — холодно проговорил в ответ будущий депутат.

— Тогда… побеседуем, господин граф.

— В чем вы можете меня упрекнуть, ваше преосвященство? — спросил г-н Рапт. — Я имею в виду лично меня.

— Я?! — с невинным видом переспросил епископ. — Чтобы я упрекал вас в чем-либо лично? По правде говоря, вы ставите меня в неловкое положение. Ведь если речь обо мне, господин граф, то для меня знакомство с вами было величайшим благом! Я так и сказал королю и могу повторить это во всеуслышание. Я любому готов рассказать, как я вам признателен!

— О чем же, в таком случае, речь, монсеньер? Раз вы мной довольны, как вы говорите, чем объясняется немилость, в которую я впал в ваших глазах?

— Это объяснить весьма непросто, — заметно смутившись, покачал головой епископ.

— Могу ли я вам помочь, монсеньер?

— Чего же лучше, господин граф! Вы ведь, как я полагаю, догадываетесь, о чем идет речь?

— Нисколько, уверяю вас, — возразил г-н Рапт. — Но мы, возможно, придем к цели вместе, если постараемся?!

— Итак, я внимательно вас слушаю.

— В вас словно заключены два человека, монсеньер: священник и политический деятель, — пристально глядя на епископа, начал граф. — Какого из двух я обидел?

— Да ни того ни другого… — с притворным сомнением в голосе отвечал епископ.

— Прошу прощения, монсеньер, — продолжал граф Рапт. — Давайте говорить откровенно. Скажите, какому из двух человек, политику или священнику, я обязан принести извинения и возместить ущерб?

— Послушайте, господин граф, — сказал епископ. — Я действительно буду с вами откровенен. Для начала позвольте мне напомнить, с каким восхищением я отношусь к вашему редкому таланту. Я до настоящей минуты не знаю человека, более вас достойного занять самый высокий государственный пост. К несчастью, появилось пятнышко, затмевающее блеск, которым я вас мысленно окружил.

— Объясните вашу мысль, монсеньер. Я с радостью готов исповедаться.

— Ловлю вас на слове, — медленно и холодно выговорил епископ. — Я желаю вас исповедать! Случаю было угодно, чтобы я узнал о совершенной вами ошибке. Признайтесь в ней, как на исповеди, и если мне придется коленопреклоненно молиться за вас, я буду день и ночь взывать к божественному милосердию, пока не добьюсь для вас прощения.

"Лицемер! — подумал граф Рапт. — Лицемер и дурак! Неужели ты думаешь, что у меня хватит глупости попасться в ловушку? Да я сам тебя сейчас исповедую!"

— Монсеньер! — обратился он к епископу. — Если я правильно вас понял, вы случайно (он намеренно подчеркнул это слово) узнали о допущенной мной ошибке. Наставьте меня на правильный путь! Простительный ли это грех или… смертный? Вот в чем вопрос!

— Загляните себе в душу, господин граф, спросите себя, — с сокрушенным видом увещевал епископ, — попытайте свою совесть. Есть ли что-нибудь серьезное… очень серьезное, в чем вы могли бы себя упрекнуть? Вы знаете, что я отношусь к вашей семье, и особенно к вам, с отеческой нежностью. Я готов снисходительно отнестись к вашему прегрешению! Доверьтесь мне, у вас нет более верного друга, чем я.

— Послушайте, ваше преосвященство, — строго взглянув на епископа, нетерпеливо заговорил граф Рапт. — Мы оба неплохо разбираемся в людях, безошибочно знаем людские страсти. Нам известно, что мало кто из нас, достигнув наших лет, с нашими аппетитами и честолюбивыми помыслами, оглянувшись на прожитые годы, не заметит в себе некоторых… слабостей!

— Несомненно! — опустив глаза, перебил епископ, так как не мог выдержать пристального взгляда будущего депутата. — Человек по природе своей несовершенен, и, конечно, у всех нас позади целая вереница слабостей, ошибок… Однако, — продолжал он, поднимая голову, — есть такие слабости, разглашение которых может нанести серьезный, почти смертельный ущерб репутации!.. Если вы совершили именно такой грех, признайтесь, господин граф, что даже мы с вами не сможем предотвратить проистекающую из него опасность. Итак, спросите себя!

Граф с ненавистью взглянул на епископа. Он хотел бы осыпать его проклятиями, но подумал, что скорее с ним справится, иезуитствуя подобно ему. И он с покаянным видом произнес:

— Увы, монсеньер, разве всегда человек помнит совершенное им в этом мире зло и добро? Ошибка, которая представляется незначительной нам, понимающим, что цель оправдывает средства, может оказаться огромным грехом, чудовищным преступлением в глазах общества. Человеческая природа столь несовершенна, как вы только что изволили заметить, а наше честолюбие так велико! Наши цели так грандиозны, а жизнь, увы, коротка! Мы настолько привыкли, стремясь к своей цели, каждый день устранять неожиданные шипы и тернии, что легко забываем о вчерашних лишениях перед сегодняшними трудностями. А если так, то кто из нас не несет в себе страшную тайну, угрызения совести, опасения? Кто может себе сказать по совести в подобных обстоятельствах: "Я шел прямой дорогой до сегодняшнего дня, не оставив ни капли своей крови на придорожных колючках! Я с честью исполнил свой долг, не взваливая на себя тяжесть того или иного греха, даже преступления!" Пусть покажется такой человек, если только у него в душе было хоть немного честолюбия, и я готов пасть перед ним ниц и воскликнуть, бия себя в грудь: "Я недостоин называться твоим братом!" Сердце человека похоже на полноводную реку, отражающую на поверхности небо, а в глубинах таящую ил и грязь. Так не требуйте от меня, монсеньер, открыть ту или иную тайну! У меня тайн больше, чем прожитых лет за спиной! Скажите лучше, какая из тайн стала вам известна, и мы оба подумаем, как отпустить этот грех.

— Я всей душой готов оказать вам услугу, господин граф, — отозвался епископ. — Однако мне была доверена ваша тайна, я поклялся ее хранить, как же я могу нарушить клятву?

— Так вы узнали ее на исповеди? — спросил г-н Рапт.

— Нет… не совсем так, — неуверенно ответил епископ.

— В таком случае, ваше преосвященство, вы можете говорить, — сухо заметил будущий депутат. — Порядочные люди, такие, как мы, должны друг другу помогать… Напомню вам, кстати, между делом, — строго продолжал граф Рапт, — чтобы помочь вашей совести: это не первая клятва, которую вы нарушаете.

— Но, господин граф… — возразил было епископ и покраснел.

— Не говоря уже о политических клятвах, ваше преосвященство, — продолжал депутат, — которые и даются-то лишь для того, чтобы их взять обратно, то есть нарушить, вы нарушили и многие другие…

— Господин граф! — с возмущением вскричал епископ.

— Вы, монсеньер, дали обет целомудрия, — продолжал граф, — но, как всем известно, являетесь самым галантным аббатом в Париже.

— Вы меня оскорбляете, господин граф! — закрыв лицо руками, воскликнул епископ.

— Вы дали обет бедности, — продолжал дипломат, — а сами стали богаче меня, ведь у вас одних долгов на сто тысяч франков! Вы дали обет…

— Господин граф! — вскочил епископ. — Я не стану больше вас слушать. Я думал, вы пришли с миром, а вы принесли войну. Да будет так!

— Послушайте, ваше преосвященство! — переменил тон будущий депутат. — Если мы станем воевать, никто из нас от этого не выиграет. И я пришел к вам не с войной, как вы утверждаете. Если бы это входило в мои намерения, я бы не имел чести объясняться с вами в эту минуту.

— Чего же вы от меня хотите? — смягчился епископ.

— Я желал бы знать, — отчетливо проговорил граф Рапт, — о каком из моих грехов вам стало известно.

— О страшном грехе! — пробормотал епископ, подняв глаза к потолку.

— О каком именно? — продолжал настаивать граф.

— Вы женились на собственной дочери, не так ли? — спросил монсеньер Колетти, пряча лицо и усаживаясь на козетку.

Граф бросил на него презрительный взгляд, словно хотел сказал: "Ну, и что дальше?"

— Вы узнали об этом от графини? — только и спросил он.

— Нет, — возразил епископ.

— От маркизы де Латурнель?

— Нет, — снова возразил епископ.

— Стало быть, от супруги маршала де Ламот-Удана?

— Я не могу вам это сказать, — покачал головой епископ.

— Я должен был догадаться, вы ведь ее духовник.

— Поверьте, я узнал об этом не на исповеди, — поспешил заверить прелат.

— Я верю, — сказал г-н Рапт, — я в этом даже не сомневаюсь, ваше преосвященство. Да, это правда! — продолжал он, глядя на епископа в упор. — Она, несомненно, ужасна, как вы сказали, но я не боюсь в ней сознаться. Да, я женился на своей дочери, но, так сказать, "духовно", монсеньер, да позволено мне будет так выразиться, а не "материально", как вы, очевидно, думаете. Да, я совершил это преступление, ужасное в глазах общества, а также с точки зрения Кодекса. Но, как вы знаете, Кодекс не способен остановить людей двух сортов: тех, что находятся внизу, таких, как презренные преступники, и тех, что находятся вверху, как вы и я, монсеньер.

— Господин граф! — воскликнул епископ, озираясь, словно боялся, как бы их не услышали.

— Что ж, ваше преосвященство, — продолжал граф Рапт после минутного колебания, — в обмен на вашу тайну я открою вам другую, и, уверен, она покажется вам не менее занятной.

— Что вы хотите сказать? — насторожился епископ.

— Вы помните наш разговор за несколько часов до моего отъезда в Россию, когда мы гуляли вечером под высокими деревьями парка Сен-Клу?

— Я помню, что мы гуляли в парке, — проговорил епископ, краснея, — а вот наш разговор припоминаю весьма смутно.

— В таком случае я вам его напомню, монсеньер, или, вернее, перескажу вкратце. Вы просили вам помочь получить сан архиепископа. Я не забыл о вашей просьбе и сделал все что мог. На следующий же день после моего возвращения из Санкт-Петербурга я обратился с письмом к его святейшеству, напомнив ему, что в ваших жилах течет кровь Мазарини, но главное — вы унаследовали его гений; я также настоял на скорейшем ответе. Он должен прийти со дня на день.

— Поверьте, господин граф, что я тронут вашей добротой, — запинаясь произнес епископ. — Но я и не думал, что способен выразить столь честолюбивое желание. Я сожалею, что разделяющий нас грех не позволяет мне поблагодарить вас так, как бы мне хотелось; ведь такой грешник, как…

Граф Рапт его остановил, с трудом сдерживая смех.

— Погодите, монсеньер, — продолжал он, глядя на прелата, — я ведь говорил вам о тайне, а сказал пока о сущей безделице. Вы желаете стать архиепископом, я пишу к его святейшеству, мы ожидаем ответа. Ничего необычного в этом нет. Но вот вам тайна, и я всецело и полностью полагаюсь на вас, монсеньер, открывая ее вам, потому что это государственная тайна.

— Что вы хотите мне сообщить? — воскликнул епископ, возможно, проявив при этом излишнюю суетливость, так как дипломат сожалеюще усмехнулся.

— Пока маркиза де Латурнель была у вас, — продолжал граф, — врач монсеньера де Келена побывал у меня.

Епископ широко раскрыл глаза, словно хотел воочию убедиться, что граф Рапт, сообщающий ему о визите личного доктора архиепископа, был добрым вестником.

А тот сделал вид, что не замечает, с каким напряженным вниманием монсеньер Колетти следит за его словами, и продолжал:

— Врач монсеньера, обычно очень жизнерадостный, как и его собратья, у которых хватает разума легко принимать то, чему они не в силах помешать, показался мне не на шутку огорченным, и я был вынужден спросить, что послужило причиной его скорби.

— Что же было с доктором? — спросил епископ, притворяясь не на шутку взволнованным. — Я не имею чести быть его другом, но знаю его достаточно близко, чтобы проявлять к нему интерес, не говоря уже о том, что он достойный уважения христианин, так как ему покровительствуют наши преподобные братья из Монружа!

— Причину его печали понять нетрудно, — ответил г-н Рапт, — и поймете ее лучше, чем кто бы то ни было, ваше преосвященство, когда я вам скажу, что наш святой прелат болен.

— Монсеньер болен? — вскричал аббат с ужасом, который можно было считать прекрасно разыгранным перед любым другим человеком, но только не перед комедиантом по имени граф Рапт.

— Да, — ответил тот.

— И опасно?.. — пристально глядя на собеседника, продолжал епископ.

В этом взгляде были целая речь, немой вопрос, выразительный и настойчивый. Этот взгляд означал: "Я вас понимаю, вы мне предлагаете место архиепископа Парижского в обмен на молчание о вашем преступлении. Мы друг друга понимаем. Но не обманывайте меня, не пытайтесь меня провести, или горе вам! Можете быть уверены, я все силы приложу к тому, чтобы вас свалить".

Вот что означал этот взгляд, а может, и нечто большее.

Граф Рапт правильно его понял и ответил утвердительно.

Епископ продолжал:

— Вы полагаете, что болезнь довольно опасна и мы будем иметь несчастье потерять этого святого человека?

Слово "несчастье" означало надежду.

— Доктор был обеспокоен, — взволнованным голосом произнес г-н Рапт.

— Очень обеспокоен? — в том же тоне переспросил монсеньер Колетги.

— Да, очень!

— У медицины много возможностей, и можно надеяться, что этот святой человек поправится.

— Святой человек — удачное слово, монсеньер.

— Незаменимый человек!

— Или, во всяком случае, заменить его было бы непросто.

— Кто мог бы его заменить? — со скорбным видом спросил епископ.

— Тот, кто, уже пользуясь полным доверием его величества, был бы, кроме того, представлен королю как достойный преемник прелата, — сказал граф.

— И такой человек существует? — скромно проговорил епископ.

— Да, существует, — подтвердил будущий депутат.

— И вы его знаете, господин граф?

— Да, знаю, — ответил г-н Рапт.

С этими словами дипломат так же многозначительно посмотрел на епископа, как перед тем епископ смотрел на него. Монсеньер Колетти понял, что выбор зависит от него самого, и смиренно опустив голову, сказал:

— Я его не знаю.

— В таком случае, ваше преосвященство, позвольте вам его представить, — продолжал г-н Рапт.

Епископ вздрогнул.

— Это же вы, монсеньер!

— Я?! — вскричал епископ. — Я, недостойный? Я? Я?

Он повторял это "я", притворяясь удивленным.

— Вы, ваше преосвященство, — сказал граф. — Ваше назначение зависит от меня, как зависит оно от того, стану ли я министром.

Епископ едва не лишился чувств от удовольствия.

— Как?! — пролепетал он.

Будущий депутат не дал ему продолжать:

— Вы меня поняли, ваше преосвященство, — я вам предлагаю архиепископство в обмен на ваше молчание. Я думаю, наши тайны стоят одна другой.

— Значит, — сказал епископ, озираясь, — вы торжественно обещаете, что при случае сочтете меня достойным места архиепископа Парижского?

— Да, — сказал г-н Рапт.

— И если подходящий случай представится, — настаивал прелат, — вы не откажетесь от своего слова?

— Мы же оба знаем цену клятвам! — с улыбкой заметил граф.

— Конечно, конечно! — согласился епископ. — Порядочные люди всегда сумеют договориться… Итак, — прибавил он, — если я попрошу, вы подтвердите это обещание?

— Разумеется, ваше преосвященство.

— Даже письменно? — с сомнением спросил епископ.

— Даже письменно! — повторил граф.

— Ну что ж!.. — заключил епископ, повернувшись к столу, на котором были приготовлены бумага, перо, чернила и, как принято говорить в театре, все, что нужно для письма.

Это "ну что ж" было настолько выразительно, что граф Рапт, не дожидаясь объяснений, подошел к столу и письменно подтвердил обещание, которое он дал епископу.

Граф протянул ему бумагу. Епископ ее принял, прочел, присыпал песком, сложил и убрал в ящик. Он посмотрел на графа Рапта с улыбкой, секрет которой ему передали его предок Мефистофель или его собрат епископ Отёнский.

— Господин граф! — произнес он, — с этой минуты у вас нет более преданного друга, чем я.

— Монсеньер, — отозвался граф Рапт, — да покарает меня Господь, который нас слышит, если я когда-нибудь сомневался в вашей дружбе.

Два порядочных человека крепко пожали друг другу руки и расстались.

XXXVII

О ПРОСТОТЕ И ВОЗДЕРЖАННОСТИ ГОСПОДИНА РАПТА

Министры похожи на старых актеров: не умеют вовремя уйти. Разумеется, голосование в Палате пэров должно было бы предупредить г-на де Виллеля о нависшей над королем угрозе. В самом деле, вот уже четыре года, как наследственная палата встречала предложения правительства в штыки. То ли г-н де Виллель был наделен непомерной гордыней, то ли узко мыслил, но он не замечал этой постоянной оппозиции (или считал ниже своего достоинства замечать ее) и не только не подумал уйти со своего поста, но решил, что назначение новых восьмидесяти пэров — надежное средство вернуть себе расположение верхней палаты.

Однако большинство (если допустить, что он добился его) в Палате пэров не обеспечивало ему большинства в Палате депутатов. Оппозиция добивалась быстрых успехов в выборной палате. Преимущество в десять — двенадцать голосов ей удалось довести до ста пятидесяти голосов. В течение года по стране прошло шесть перевыборов: в Руане, Орлеане, Байонне, Мамере, Мо, Сенте, и повсюду кандидаты оппозиции получили подавляющее большинство. В Руане кандидат от правительства смог получить всего 37 голосов из 967 участвовавших в выборах. Невозможно было ошибиться в агрессивном характере таких выборов, так как среди вновь избранных фигурировали Лафайет и Лаффит.

На этом терпели и будут терпеть крушение все прошлые, настоящие и будущие правительства! Когда правительство неспособно опередить оппозицию, оно должно следовать за ней. Высечь море — наивная месть! И аппетиты не удовлетворить, если пытаться отвлечь от них внимание. А голод — плохой советчик, как гласит пословица.

Вы увидите, как с этой минуты утлый челн монархии, поддерживаемый, насколько возможно, дипломатами, чуждыми Франции, и министрами, чуждыми нации, качнулся, поднялся было, стал лавировать — это продолжалось тридцать один месяц — меж многочисленных рифов, и канул окончательно без надежды вернуться вновь.

Однако г-н Рапт, возвращаясь от монсеньера Колетта, был далек от подобных размышлений. Он жаждал занять место г-на де Виллеля и действовал так, как поступил бы на его месте сам г-н де Виллель: работал только на себя, ради собственной выгоды. Он хотел прежде всего стать депутатом, потом министром и ради этого не собирался отступать ни перед чем. Правда, он с таким презрением относился к препятствиям, которые встречал, что не было большой его заслуги в попытке их преодолеть.

Вернувшись в свой особняк, он поднялся по небольшой служебной лестнице в кабинет.

Госпожа де Латурнель только что вышла, и граф застал в кабинете одного Бордье.

— Вы вернулись вовремя, господин граф, — сказал секретарь, — я с нетерпением вас ожидаю.

— Что случилось, Бордье? — спросил г-н Рапт, бросив шляпу на стол и опустившись в кресло.

— Мы еще не закончили с избирателями.

— Как?!

— Я освободил вас от всех посетителей, но одного выпроводить не смог.

— Он известен?

— Насколько может быть известен буржуа. У него около ста голосов.

— Как его зовут?

— Бревер.

— Чем занимается этот Бревер?

— Он пивовар.

— Так вот почему в квартале его прозвали Кромвелем?

— Да, господин граф.

— Фу! — с отвращением вскрикнул г-н Рапт. — И чего хочет этот торговец пивом?

— Не могу сказать точно, чего он хочет, знаю только, чего он не хочет: уходить.

— Да чего он просит?

— Встречи с вами! Уверяет, что не уберется, даже если ему придется ждать всю ночь.

— Говорите, у него в кармане сто голосов?

— Не меньше ста, господин граф.

— Значит, его непременно придется принять?

— Думаю, вам этого не избежать, господин граф.

— Мы его примем, — с видом мученика произнес будущий депутат. — Но сначала вызовите Батиста: я с самого утра ничего не ел и умираю с голоду.

Секретарь позвонил, вошел Батист.

— Принесите мне бульону с пирожком, — приказал граф Рапт. — По дороге на кухню зайдите в приемную и пригласите господина, который там ожидает.

Он обернулся к секретарю:

— У вас есть точные сведения об этом человеке?

— Более или менее точные, — ответил секретарь и, заглянув в листок, прочел:

"Бревер, пивовар, человек открытый, искренний; друг аптекаря Рено; из крестьян, скопил состояние за тридцать пять лет упорного труда; не любит лесть, излишнюю любезность, доверчив со своими людьми, подозрителен ко всем остальным; пользуется уважением в квартале. Словом, сто голосов".

— Хорошо! — одобрительно заметил граф Рапт. — Он много времени не займет. Мы с ним быстро договоримся.

Лакей доложил:

— Господин Бревер!

Человек лет пятидесяти с небольшим, рослый, с открытым лицом вошел в кабинет.

— Сударь! — с поклоном начал новоприбывший. — Простите, что, будучи вам незнаком, я с такой настойчивостью добивался у вас приема.

— Господин Бревер! — отвечал депутат, внимательно вглядываясь в лицо посетителя, словно по линиям его лица определял, как себя с ним держать. — Я не могу сказать, что вы мне незнакомы, ведь я знаю имена своих врагов — а вы из их числа, — как и своих друзей.

— Я действительно далек от того, чтобы испытывать к вам дружеские чувства, сударь, но и вашим недругом себя не считаю. Я категорически против вашей кандидатуры и, вероятно, так будет всегда, не из-за вас лично, а из-за системы — губительной, на мой взгляд, — за которую вы ратуете. Если не считать этой вражды партий, сугубо политической, я отдаю должное вашему большому таланту, сударь.

— Вы мне льстите, — притворился смущенным г-н Рапт.

— Я никогда никому не льщу, сударь, — сердито возразил пивовар, — как не люблю, чтобы льстили мне. Однако пора, я думаю, сообщить вам, если позволите, о цели моего визита.

— Прошу вас, господин Бревер.

— Сударь! Вчера я в газете прочел, к своему изумлению, — ведь "Конституционалист" не совсем правительственная газета — предвыборный циркуляр, с позволения сказать кредо, подписанное вашим именем. Это в самом деле писали вы?

— А вы в этом сомневаетесь, сударь? — спросил граф Рапт.

— Я буду в этом сомневаться до тех пор, сударь, пока не услышу подтверждения из ваших уст, — холодно ответил избиратель.

— Да, сударь, подтверждаю это вам, — сказал граф.

— Мне это кредо, — продолжал пивовар, — показалось настолько патриотичным, настолько отвечающим чаяниям либеральной партии, которую я представляю, наконец, настолько соответствующим убеждениям, ради которых я жил и готов умереть, что я был глубоко тронут, а мнение, которое до того сложилось у меня о вас, было поколеблено!

— Сударь!.. — скромничая, прервал его будущий депутат.

— Да, сударь, — продолжал настаивать выборщик, — я многое бы дал, чтобы после прочтения этих строк пожать руку того, кто их написал.

— Сударь! — снова перебил его г-н Рапт, скромно опуская глаза. — Вы по-настоящему тронули меня! Симпатия такого человека, как вы, мне дороже, чем общественное признание.

— Однако я не решился бы на этот поступок, — продолжал пивовар, ничуть не смутившись неприкрытой лестью графа, — итак, я не пришел бы к вам с этим визитом, если бы мой старый друг Рено, бывший аптекарь из предместья Сен-Жак, не зашел ко мне после встречи с вами.

— Ваш друг Рено — настоящий гражданин! — с воодушевлением воскликнул граф.

— Да, он истинный гражданин, — подтвердил г-н Бревер. — Один из тех, что совершают революцию, но не извлекают из этого личной выгоды. Ваше доброе отношение к моему старому другу и подтолкнуло меня к тому, чтобы нанести вам этот визит. Словом, я к вам пришел с одной целью: убедиться, что я могу со всем доверием отдать за вас свой голос и уговорить друзей последовать моему примеру.

— Выслушайте меня, господин Бревер, — сказал кандидат, внезапно сменив тон; он понял, что избрал неверный путь и что в разговоре с г-ном Бревером нужно скорее держать себя суровым воином, а не любезным придворным. — Я буду с вами откровенен!

Любой другой на месте г-на Бревера, услышав подобные слова из уст графа, заподозрил бы неладное и стал бы держаться настороже. Однако г-н Бревер — да простят нам эту фразу, которая могла бы принадлежать Ла Палису, — был слишком доверчив, чтобы быть недоверчивым. Именно те, что более всего не доверяют правительствам, легче всего и попадаются на лицемерие тех, кто эти правительства представляет. Итак, пивовар стал внимательно слушать.

— Я не проситель, сударь, — продолжал граф. — Я не ищу ничьих голосов и не стану умолять вас проголосовать за меня, как, возможно, сделал или сделает мой противник, мнящий себя большим либералом, чем я. Нет, нет, я обращаюсь к общественному сознанию и ищу его одобрения. Я хочу, чтобы все отдавшие мне свой голос знали меня всесторонне. Человек, который должен представлять своих сограждан, обязан быть вне подозрений. Доверие должно быть взаимным между избирателями и избираемыми. Я принимаю мандат только с этим условием. И я признаю за вами право в следующую нашу встречу спросить у меня отчет о том, как я вас представлял. Простите, сударь, что я говорю с вами так; вы, даже, может быть, сочтете, что я позволил себе некоторую резкость, однако меня к тому вынуждает искренность.

— Я нисколько на вас за это не сержусь, сударь, — возразил пивовар, — я от этого далек. Продолжайте, прошу вас.

В эту минуту вошел Батист с подносом, на котором стояли чашка бульону, пирожок, бокал и бутылка бордо. Лакей поставил все это на стол.

— Садитесь, дорогой господин Бревер! — пригласил кандидат, направляясь к столу.

— Не обращайте на меня внимания, сударь, прошу вас, — отвечал избиратель.

— Вы позволите мне пообедать? — спросил граф и сел.

— Ешьте, умоляю вас, сударь.

— Извините за то, как я вас принимаю, дорогой господин Бревер. — Но я привык действовать без церемоний и питаю настоящий ужас ко всему, что отдает этикетом. Я обедаю, когда могу, просто и скромно. Себя не переделаешь: у меня вкусы простые. Мой дед был пахарем, и я этим горжусь.

— Мой — тоже, — просто ответил пивовар. — Я пятнадцать лет помогал ему на ферме.

— Это лишний повод для симпатии, дорогой господин Бревер, и я этим горд! Ведь благодаря этому два человека лучше могут понять друг друга, если с ранних лет они познали нищету, бедность. Мой обед слишком скромен, чтобы я предлагал вам его разделить. Однако если вы пожелаете принять…

— Тысячу раз вам благодарен, — смущенно перебил его пивовар. — Но неужели это весь ваш обед? — прибавил он удивленно и даже с некоторым испугом.

— Совершенно точно, дорогой господин Бревер! Да разве у нас есть время на еду? Разве люди, что по-настоящему любят отечество, заботятся о материальных интересах? И потом, повторяю, я ненавижу роскошный обед по многим причинам, но одну из них, я уверен, вы оцените: у меня сердце кровью обливается при мысли, что за один обед, без всякой нужды, без смысла, из чистого хвастовства, из предрассудка, тратится сумма, на которую можно было бы накормить двадцать семейств.

— Вы правы, сударь! — перебил его взволнованный избиратель.

— Я прошел школу лишений, сударь, — продолжал кандидат. — Я прибыл в Париж в сабо, но ничуть этого не стыжусь, наоборот! Я знаю, как относиться к страданиям трудящихся классов! Ах, если бы все, как я, знали цену деньгам, они не раз подумали бы, прежде чем облагать и без того тяжелыми поборами несчастных налогоплательщиков.

— Совершенно верно, сударь! Именно об этом я и хотел сказать… Мы друг друга понимаем: враждебность, с которой я отношусь к правительству, объясняется прежде всего чрезмерными, безумными расходами прислужников монархии.

— Что вы хотите этим сказать?

— В предпоследнюю сессию, сударь, вы были, уж позвольте мне сказать это теперь, когда мы понимаем друг друга, одним из самых горячих инициаторов новых налогов, которыми угрожали населению. Вся ваша система, а я внимательно ее изучил, была направлена на увеличение, а не на уменьшение бюджета. Вы видели спасение отечества в повышении окладов и обогащении чиновников, как было при императорском правительстве. Словом, вы пытались привязать к себе как можно больше отдельных людей на основе личной выгоды, тогда как следовало завоевать доверие всех на основе всеобщей любви.

— Выслушайте меня, дорогой господин Бревер, ведь вы не только порядочный, но и умный человек. Я буду с вами еще откровеннее, если только это возможно.

Другой человек на месте г-на Бревера насторожился бы еще больше, но пивовар, напротив, становился все доверчивее.

— Прошло почти два года с тех пор, как я защищал эту систему, дорогой господин Бревер. И я готов искренне признать свои ошибки. Но это единственное заблуждение, в котором я могу себя упрекнуть за всю мою жизнь. Чего же вы хотите! Я лишь начинал тогда политическую карьеру. Я был только солдатом, понятия не имеющим, что такое гражданские дела. До тех пор я жил в военных лагерях, за границей, на полях сражений. И потом, я имел дело с монархией, которая находилась в отчаянном положении и навязывала нам свою деспотическую волю. Что вам сказать? Меня подхватило течением, и я отдался его воле! Я уступил скорее из необходимости, чем по убеждению. Я знал, что система дурна, плачевна. Но чтобы сломать прежнюю систему, необходимо создать новое правительство.

— Это верно! — с убеждением произнес пивовар.

— К чему пытаться подновить старое судно? — оживленно продолжал г-н Рапт. — Пусть оно плывет себе, пусть потонет, мы же построим новый корабль. Это я и делаю втайне от всех! Я наблюдаю за тем, как старая прогнившая монархия тонет, и возвращаюсь к свободе, как блудный сын, испытывая, разумеется, стыд и раскаяние, но закаленный в борьбе, полный силы и отваги.

— Как хорошо, сударь! — взволновался до слез избиратель. — Если бы вы знали, какое счастье для меня вас слушать, какое удовольствие вы мне доставляете!

— Раньше, как вы говорите, — все больше оживлялся граф Рапт: он чувствовал, что пивовар склоняется на его сторону и необходимо окончательно его завоевать, — раньше я хотел сократить число служащих и увеличить заработную плату; сегодня же я, напротив, намерен снизить плату и расширить штат служащих. Чем больше будет заинтересованных в действиях правительства людей, тем больше правительство окажется вынужденным повиноваться требованиям всех или сдаться. Чем больше в машине винтиков, тем машина сильнее. Ведь если один винтик сломается, его заменит другой — таков закон математики. Значит, я хочу привлечь к себе людей не на основе личной выгоды, а на основе уважения, любви к ним. Вот чего я хочу, вот какова моя цель до той самой минуты, когда представится случай вернуть Франции то, что принадлежит всем людям: свободу, которой наделил нас Господь и которой нас лишают монархии.

— Не могу вам выразить, сударь, как я взволнован! — вскочил со своего места пивовар. — Тысячу раз простите, что отнял у вас драгоценное время. Однако я ухожу от вас просвещенным, очарованным, восхищенным, полным доверия к вам, полный надежды. Я ничуть не сомневаюсь в вашей искренности и преданности нашему общему делу. Если вдруг окажется, что вы меня обманули, сударь, я перестану верить в кого бы то ни было, даже в Бога.

— Спасибо, сударь! — сказал, поднимаясь, кандидат. — А чтобы скрепить все, о чем мы сейчас говорили, не угодно ли вам дать мне свою руку?

— От всей души, сударь, — отвечал избиратель, протягивая руку графу Рапту, — и вместе с ней всю признательность честного человека!

В эту минуту Батист, вызванный Бордье, появился на пороге и проводил г-на Бревера из кабинета. Выходя, тот произнес:

— Как обманывали меня насчет этого порядочного человека! До чего все у него просто, вплоть до скромного обеда.

Проводив гостя, Батист вернулся в кабинет и доложил:

— Обед подан!

— Идем обедать, Бордье, — улыбнулся г-н Рапт.

Назад: XXIX ЧТО ПРОИЗОШЛО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ АРЕСТОВАЛ САЛЬВАТОРА, А САЛЬВАТОР АРЕСТОВАЛ ГОСПОДИНА ЖАКАЛЯ

Дальше: Часть четвертая