Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 33. Сальватор. Части 3,4

Назад: IX РИМ

Дальше: XIX УЖИН НА ЛУЖАЙКЕ

XIV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЕТР ПЬЕР НИКОЛА БАРАТТО ИЗУЧАЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ САЛЬВАТОРА ГРАЖДАНСКИЙ И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Но физическое и моральное облегчение достойного метра Баратто было недолгим, потому что почти тотчас Сальватор продолжал:

— Скажите, сударь, какому наказанию подвергается должностное лицо, изъявшее завещание?

— Не знаю, не помню, — пролепетал нотариус, глаза которого поневоле закрылись под горящим взором молодого человека.

— Ну что ж, — проговорил Сальватор и протянул руку к книге с пятицветным обрезом, — если не знаете, я вам сейчас скажу; если не помните, я освежу вашу память.

— Не нужно! — живо вскричал нотариус.

— Прошу прощения, — возразил Сальватор и взял в руки Кодекс. — Это, напротив, крайне необходимо, да и времени много не займет; я хоть и не нотариус, но изучил эту книгу досконально и в одну минуту найду то, что нужно… Статья двести пятьдесят четвертая Уголовного кодекса, часть третья…

Метр Баратто попытался было остановить Сальватора, потому что знал упомянутую статью не хуже него. Однако Сальватор отвел руку нотариуса, пытавшегося забрать у него Кодекс, и, найдя необходимую статью, остановился:

— Статья двести пятьдесят четвертая… вот она! Хм! Послушайте внимательно, что здесь сказано.

Совет был излишним, нотариус и так не пропускал ни единого слова.

— "Что касается изъятия, уничтожения, похищения процессуальных или иных документов, книг записей, актов или векселей, содержащихся в архивах, канцеляриях суда или хранилищах, а также переданных общественному хранителю с той же целью, виновные в упомянутом преступлении секретарь суда, архивариус, нотариус или другой халатный хранитель могут быть подвергнуты тюремному заключению от трех месяцев до года и штрафу от ста до трехсот франков".

Метр Баратто презрительно скривил губы, будто хотел сказать: "Подумаешь! Предположим максимальное наказание, то есть год тюрьмы и триста франков штрафа: все равно я обделал неплохое дельце!"

Сальватор читал это по лицу метра Баратто, как в открытой книге.

— Погодите, погодите, честнейший господин Баратто, — сказал он. — Есть еще одна статья на ту же тему.

Метр Баратто вздохнул.

— Статья двести пятьдесят пятая, — продолжал Сальватор.

Он прочел:

— "Виновный в изъятии, похищении или уничтожении упомянутых в предыдущей статье документов наказывается лишением свободы".

"Ба! — всем своим видом словно говорил нотариус. — Назовем заключение лишением свободы: это что в лоб, что по лбу… Если, конечно, предположить, что нашелся второй экземпляр завещания, а это представляется мне невероятным, так как господин де Вальженез заверил меня, что бросил его в огонь… Нет, все-таки я обделал отличное дельце!"

К несчастью для достойного нотариуса, Сальватор не позволил ему долго заблуждаться на этот счет.

Читатели будут иметь случай убедиться в том, что положение метра Баратто было не совсем таким, каким оно ему представлялось.

Сальватор перешел ко второму параграфу статьи 255:

— "Если преступление совершено самим хранителем, он приговаривается к каторжным работам на установленный законом срок".

Нотариус сразу изменился в лице до неузнаваемости; Сальватор испугался, как бы его не хватил удар, и потянулся к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь.

Однако нотариус его остановил:

— Что вы собираетесь делать?

— Пошлю за доктором; мне показалось, что вам нехорошо, дорогой господин Баратто.

— Ничего, ничего, — сказал нотариус, — не обращайте внимания: со мной случаются голодные обмороки, а сегодня у меня столько дел, что я не успел позавтракать.

— И были не правы, — заметил молодой человек. — Дела — это прекрасно, но не в ущерб здоровью, и если вы хотите позавтракать, не стесняйтесь, я подожду, а потом мы возобновим наш разговор.

— Нет, нет, продолжайте, — поторопился возразить нотариус. — Я полагаю, вам осталось не так уж много мне сообщить; прошу заметить, что это с моей стороны всего лишь замечание, а не упрек, но вот уже десять минут мы обсуждаем Уголовный кодекс, словно вы следователь, а я преступник. Сократим наш разговор, прошу вас.

— Э, дорогой господин Баратто! — воскликнул Сальватор. — Надеюсь, что наш разговор затягивается не по моей вине: это вы чините всякого рода препятствия.

— Дело в том, — сказал нотариус, — что у вас по отношению ко мне вырвалось только что обидное словцо.

— Кажется, я сказал, что вы…

— Нет нужды повторять его, — перебил собеседника нотариус. — Я согласен об этом забыть и даже в память о вашем отце снова предложить свои услуги, но выразите вашу просьбу более разумным образом! Режьте меня на куски, но вы не сможете получить от меня то, чего у меня нет. Ну, ваше окончательное слово!

— Именно это я сейчас и сделаю, — ответил Сальватор. — И чтобы положить конец пустым разговорам, перейду от статьи двести пятьдесят пятой Уголовного кодекса к статьям тысяча триста восемьдесят второй и тысяча триста восемьдесят третьей Гражданского кодекса, часть третья, раздел четвертый, глава вторая. Наберитесь терпения, мы подходим к самому главному.

Нотариус снова хотел остановить Сальватора, но тот не дал ему времени это сделать и продолжал читать:

— "Статья тысяча триста восемьдесят вторая. Если один человек нанес ущерб другому, он обязан его возместить.

Статья тысяча триста восемьдесят третья. Любой человек несет ответственность за ущерб, который он причинил не только действием, но в результате небрежения или по неосмотрительности".

Сальватор поднял голову и произнес медленно, с расстановкой, не отнимая палец от раскрытой книги:

— Вот как закон наказывает правонарушителей. О гражданской смерти и поражении в правах я упоминаю просто для памяти: это лишь деталь целого. А теперь, когда я напомнил вам закон, позвольте мне повторить свою просьбу: не будете ли вы так добры передать мне завтра в девять часов утра пятьсот тысяч франков?

— Это все равно что биться головой об стену! — вскричал нотариус, делая вид, что пытается расшибить лоб об стол. — Это все равно что потерять рассудок, если, конечно, я его уже не лишился, потому что ваши слова представляются мне бессмысленными, а все происходящее — отвратительным кошмаром.

— Успокойтесь, честнейший господин Баратто, вы давно проснулись, и мне кажется, что вы сами это понимаете.

Нотариус еще не знал, что Сальватор ему скажет, но инстинктивно трепетал.

— Спрашиваю вас в последний раз, — произнес молодой человек, — вы мне клянетесь, что не получали и не видели завещания маркиза де Вальженеза?

— Да, да, клянусь перед Богом и людьми, что никогда не получал и не видел его завещания.

— В таком случае, — холодно сказал Сальватор, доставая из кармана бумагу, — я в свою очередь повторяю, чтобы вы не забывали: вы самый бесчестный мошенник, какого я когда-либо видел. Прошу!

Остановив левой рукой г-на Баратто, который, казалось, снова собирался броситься на него, правой рукой молодой человек поднес к его глазам завещание, которое он уже показывал, как помнят читатели, г-ну Лоредануде Вальженезу в шатильонской хижине, куда Жан Бык и его друг Туссен-Лувертюр столь грубо оттащили несчастного дворянина.

Потом он прочел следующие строки на конверте:

"Настоящий документ является моим собственноручным завещанием, второй экземпляр которого будет передан завтра в руки господина Пьера Никола Баратто, нотариуса, проживающего на улице Варенн в Париже. Оба экземпляра, написанные моей рукой, имеют силу оригинала.

11 июля 1821 года.

Маркиз де Вальженез".

— Только "будет передан", но ведь не "передан"! — вскричал нотариус.

— Верно, — подтвердил Сальватор. — Но вот тут под моим большим пальцем спрятано несколько слов, восполняющих этот пробел.

Он убрал палец, и метр Баратто, обливаясь холодным потом, прочел под приведенными нами строками:

"Получено мною, П.Н. Баратто".

Бесценная подпись сопровождалась витиеватым росчерком, на какие способны одни нотариусы.

Метр Баратто попытался вырвать завещание из рук Сальватора, как в подобных обстоятельствах хотел сделать и Лоредан де Вальженез; однако посетитель угадал это намерение и, предупреждая движение, так сильно сдавил его руку, что тот взмолился:

— Ах, господин Конрад, вы сломаете мне руку!

— Ничтожество! — поморщился Сальватор, выпустил нотариуса и убрал бумагу в карман. — Ты и теперь будешь клясться перед Богом и людьми, что не получал и даже не видел завещания маркиза де Вальженеза?

Он отступил назад, скрестил руки на груди и продолжал, глядя на нотариуса:

— По правде говоря, любопытно посмотреть, как далеко может зайти человеческая подлость! Вот передо мной негодяй, который, должно быть, полагал, что из-за его преступления несчастный молодой человек двадцати пяти-двадцати шести лет пустил себе пулю в лоб; и это ничтожество, этот мерзавец шел за его гробом, а потом зажил без угрызений совести, принимая общественное признание, которое просто сбилось с пути, когда заглянуло в его контору. Он жил как все, имел жену, детей, друзей, смеялся, ел, спал и даже не подумал, что его место — не в изящном кабинете за бюро работы Буля, а у позорного столба, на каторге, на галерах! Поистине, общество, где возможны такие чудовищные несправедливости, устроено дурно и нуждается в коренных преобразованиях.

Он нахмурился и уже в другом тоне произнес:

— Покончим с этим поскорее! Отец завещал мне все свое состояние, движимое и недвижимое: в качестве возмещения убытков, не говоря уже о преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом, вы мне должны вернуть все имущество моего отца, оценивавшееся, согласно завещанию, в четыре миллиона франков. Прибавим сюда проценты с этой суммы за семь лет… ну, скажем, миллион четыреста тысяч франков, не считая сложных процентов, а также ущерба, нанесенного мне согласно статьям тысяча триста восемьдесят второй и тысяча триста восемьдесят третьей. Значит, если оставить на время в стороне вопрос об ущербе, вы мне просто-напросто должны в эту самую минуту пять миллионов четыреста тысяч франков. Как видите, моя просьба более разумна и скромна, чем вы говорите, раз то, что я требую, не составляет и десятой части моего состояния. Придите же в себя и покончим как можно скорее с этим отвратительным делом.

Нотариус, казалось, ничего не слышал; он стоял, глядя себе под ноги и свесив голову на грудь; застывшие руки его были словно приклеены к телу, как у манекена; подавленный, ошеломленный, уничтоженный, он был похож на последнего грешника перед карающим архангелом во время Страшного суда.

Сальватор похлопал его по плечу, чтобы вывести из оцепенения, и спросил:

— О чем это мы задумались?

Нотариус вздрогнул, словно его коснулась рука жандарма в суде присяжных. Он поднял на собеседника затравленный, испуганный, бессмысленный взгляд, потом снова уронил голову на грудь и вернулся в прежнее состояние мрачного отчаяния.

— Эй, метр мошенник! — окликнул его Сальватор; вид этого человека вызывал у него только отвращение. — Давайте говорить мало, но быстро и вразумительно. Я вам сказал и повторяю, что мне нужны пятьсот тысяч франков завтра к девяти часам утра.

— Это же невозможно! — едва слышно пролепетал нотариус, не поднимая головы, чтобы не встретиться взглядом с молодым человеком.

— Это ваше последнее слово? — спросил Сальватор. — Брать легче, чем отдавать, верно? А мне они очень нужны.

— Клянусь вам… — попытался было возразить нотариус.

— Ну вот, еще одна клятва! — презрительно усмехнулся Сальватор. — Уже третья за последние полчаса, и я верю ей не больше, чем двум предыдущим. В последний раз — слышите? — спрашиваю: угодно ли вам передать пятьсот тысяч франков, о которых я вас прошу?

— Дайте мне хотя бы месяц, чтобы собрать их!

— Я вам уже сказал, что они мне нужны завтра в девять часов утра. Я сказал — в девять; в десять будет уже поздно.

— Повремените хотя бы неделю!

— Ни часа, говорю вам!

— Это просто невозможно! — в отчаянии вскричал нотариус.

— В таком случае я знаю, что мне делать, — сказал Сальватор и двинулся к двери.

Видя это, нотариус вернулся к жизни, опередил Сальватора и преградил ему путь.

— Ради Бога, господин де Вальженез, не губите меня! — взмолился он.

Сальватор с отвращением от него отвернулся, отстранил его рукой и шагнул к двери.

Нотариус снова забежал вперед, схватился за ручку двери и вскричал:

— Господин Конрад! Именем вашего отца, питавшего ко мне дружеские чувства, спасите меня от бесчестья!

Он произнес эти слова едва слышно.

Сальватор оставался непоколебим.

— Дайте пройти! — приказал он.

— Еще одно слово, — не унимался нотариус, — в эту дверь войдет не только гражданская, но и реальная смерть, если вы отворите ее со столь страшными намерениями. Предупреждаю, что я не только не переживу позора, но и не стану его дожидаться: как только вы выйдете, я пущу себе пулю в лоб.

— Вы? — недоверчиво спросил Сальватор, пристально глядя на нотариуса. — Это единственный благородный поступок, который вы могли бы совершить и именно поэтому никогда этого не сделаете.

— Я покончу с собой, — прибавил нотариус, — и, умирая, унесу ваше состояние с собой, а если вы дадите мне время…

— Вы глупец, — заметил Сальватор. — Разве мой кузен Лоредан де Вальженез не ответит мне за вас, как вы отвечаете за него? Прочь с дороги, говорят вам!

Нотариус упал молодому человеку в ноги, с рыданиями обхватил его колени и, обливаясь слезами, вскричал:

— Сжальтесь, добрый господин Конрад! Сжальтесь надо мной!

— Назад, негодяй! — оттолкнул его ногой молодой человек.

И он сделал еще шаг к двери.

— Я согласен, на все согласен! — завопил нотариус, хватая комиссионера за полу куртки и пытаясь его удержать.

Было самое время: Сальватор уже взялся за ручку двери.

— Ну наконец-то! Это было нелегко! — заметил Сальватор и вернулся на свое место у камина, а нотариус снова сел за бюро.

Усевшись, метр Баратто вздохнул; казалось, он сейчас снова впадет в апатию.

Сальватору это не понравилось.

— Ну-ка, поторопимся! Я и так потерял слишком много времени на это дело. У вас здесь есть необходимая сумма или ценности на эту сумму?

— В конторе я держу около сотни тысяч франков в экю, золоте, билетах, — сообщил нотариус.

Отперев сейф, он выложил на стол сто тысяч франков.

— А остальные четыреста тысяч? — спросил Сальватор.

— У меня здесь восемьсот тысяч франков или около того в ценных бумагах, купонах, облигациях, акциях и так далее и так далее, — ответил метр Баратто.

— Отлично! У вас целый день на то, чтобы обратить их в деньги. Предупреждаю, что мне нужна эта сумма в банковских билетах по тысяче или пять тысяч франков, а не в звонкой монете.

— Все будет исполнено, как вы пожелаете.

— В таком случае, пусть все будет в билетах по тысяче франков.

— Слушаюсь.

— Разложите пятьсот тысяч франков на десять пачек по пятьдесят тысяч каждая.

— Как вам будет угодно, — сказал нотариус.

— Хорошо.

— И нужны вам эти деньги…

— Завтра, не позднее девяти часов утра, как я уже сказал.

— Они будут у вас сегодня вечером.

— Еще лучше!

— Куда прикажете доставить?

— Улица Макон, номер четыре.

— Угодно ли вам сказать, как я должен вас спросить: я полагаю, вы живете под вымышленным именем, раз вас считают мертвым?

— Вы спросите комиссионера с Железной улицы, господина Сальватора.

— Сударь! — торжественно произнес нотариус. — Обещаю, что сегодня же вечером в девять часов я буду у вас.

— О, я в этом не сомневаюсь! — сказал Сальватор.

— Могу ли я надеяться, добрейший господин Конрад, что, в точности исполнив ваши приказания, я могу уже ничего не опасаться с вашей стороны?

— Мое поведение будет зависеть от вашего, сударь. Как будете поступать вы, так стану действовать и я. В настоящее время я рассчитываю оставить вас в покое. Мое состояние слишком надежно укрыто в ваших руках, чтобы я искал для него другое место. Итак, временно я оставляю у вас четыре миллиона девятьсот тысяч франков: пользуйтесь ими, если хотите, но ни в коем случае не злоупотребляйте.

— Ах, господин маркиз, вы спасаете мне жизнь! — вскричал метр Баратто; его взгляд подернулся слезой от радости и благодарности.

— До поры, до времени! — напомнил Сальватор и вышел из кабинета, где его мутило от отвращения и стыда.

XV

АЭРОЛИТ

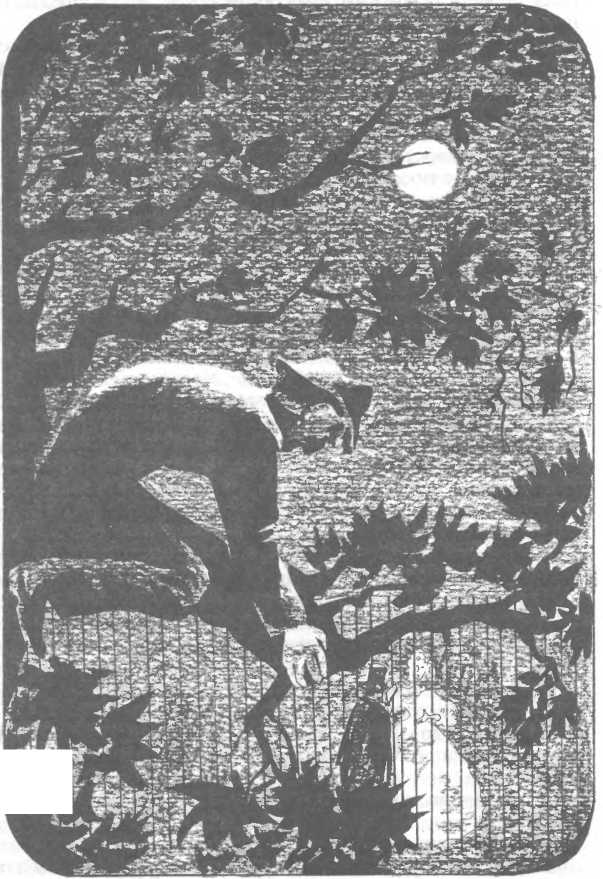

На следующий день бульвар Инвалидов, пустынный, безмолвный, тенистый, напоминал собою в половине двенадцатого ночи густой лес где-нибудь в Арденнах. Путешественник, который въехал бы в этот час в Париж через заставу Вожирар или заставу Пайасон — если предположить, что путешественнику вздумается въезжать в столицу через какую-нибудь из этих двух застав, что не ведут никуда и не приводят ниоткуда, — он бы, бесспорно, решил, что оказался в ста льё от Парижа, настолько было необычайно зрелище этих четырех длинных рядов высоких и мощных деревьев, кроны которых были облиты лунным светом, а подножия тонули в темноте; исполинские эти деревья чем-то напоминали строй солдат-великанов, стоящих на посту вдоль стен вавилонского города.

Но человек, на чье лицо падала густая тень, ничуть, казалось, не был удивлен открывавшимся ему зрелищем, хотя оно несомненно поразило бы жителя наших далеких провинций, прибывшего в Париж. Напротив, эти тенистые аллеи, которые мы сравнили с лесом в Арденнах, были привычны человеку, нарушавшему своим присутствием их таинственную пустынность; более того: судя по настойчивости, с какой незнакомец выбирал уголок потемнее, он считал такое безлюдное место вполне подходящим для того, что он задумал.

Он бродил по бульвару, как будто вынужден был из серьезных соображений предпринять эту ночную прогулку, и пристально разглядывал все, что попадалось ему на пути. Незнакомец то и дело озирался по сторонам, поднимал голову вверх, оглядывался, бредя меланхоличной походкой и, в отличие от влюбленного пьеро, избегая редких уголков, куда пробивался лунный свет.

С первого взгляда было чрезвычайно сложно определить, к какому классу общества принадлежит этот человек. Однако стоило внимательно понаблюдать за его походкой, жестами, проследить за его хождением взад и вперед по аллее, присмотреться к тому, как тщательно он изучает то один, то другой предмет, и становилось понятно, с какой целью он явился в этот поздний час на бульвар Инвалидов.

Видно было, что особенно внимательно он изучает решетку особняка графини Рапт; время от времени он удалялся от этой решетки, но она словно магнитом тянула его к себе.

Пробираясь вдоль стены и опасливо вытягивая шею, он почти касался головой прутьев, пытаясь проникнуть испытующим взглядом в небольшую рощицу, раскинувшуюся в десяти шагах по другую сторону ворот.

Только два человека могли иметь достаточную причину либо достаточный интерес для прогулок в полночь вдоль решетки особняка Регины: влюбленный или вор.

Влюбленный — потому что стоит как бы над законами; вор — потому что нарушает их.

На влюбленного незнакомец никоим образом похож не был.

Кроме того, единственным влюбленным, который имел бы причину здесь гулять, был Петрус, но, как известно читателям, Сальватор велел ему либо сидеть дома, либо гулять где-нибудь в другом месте.

Отметим, что Петрус свято, во всей строгости исполнил предписание Сальватора и остался дома.

Правда, Сальватор совершенно его успокоил, зайдя в мастерскую накануне вечером и показав пятьсот тысяч франков, которые ему принес ровно в девять, как и обещал, метр Баратто.

Мы уже сказали, что незнакомец не был похож на влюбленного. Прибавим, что с Петрусом у него тем более не было ничего общего.

Это был человек среднего роста, и с какой бы стороны вы на него ни смотрели, он отовсюду казался кругленьким. На нем было длинное одеяние, доходившее ему до пят; отвесно ниспадая от воротника до самой земли, оно напоминало скорее левит или персидское платье, чем обычный редингот. Широкополая шляпа с невысокой тульей придавала ему сходство с протестантским священником или американским квакером. Его лицо опушали широкие густые бакенбарды, поднимавшиеся до самых бровей и почти скрывавшие лицо.

Раз это не Петрус, стало быть, перед нами — граф Эрколано ***.

Если это не влюбленный — значит, вор.

Совершенно верно: это был граф Эрколано и вор в одном лице.

Уяснив себе этот вопрос, наши читатели без труда догадаются о том, чего он ждал, и поймут, почему его так манила к себе решетка особняка графини Рапт.

Он прибыл на бульвар в половине одиннадцатого и обежал все уголки, обследовал все подходы и подъезды, после чего притаился в стороне. Наконец он проводил взглядом последнего подозрительного прохожего, замешкавшегося в этом пустынном квартале. С наступлением темноты он убедился, что является хозяином положения, и принялся меланхолично расхаживать по проезжей части аллеи, прилегавшей к парку графини Рапт.

Его можно было бы захватить тремя разными способами, и чтобы отразить эту опасность, он с половины одиннадцатого укрылся в засаде у решетки и изучил возможные подходы, а также продумал средства защиты.

К нему могли подкрасться справа и слева и неожиданно наброситься на него, когда он будет обменивать письма на банковские билеты. Но человек такого закала, как выводимый нами на сцену персонаж, не допустил бы, чтобы на него напали, даже неожиданно. Мы уже сообщили, что он досконально изучил окрестности и убедился в том, что засада исключалась. Кстати, на этот случай — человек этот был чрезвычайно предусмотрителен — он заткнул за пояс пару двуствольных пистолетов, совершенно незаметных под широким левитом, и длинный остро отточенный кинжал; так он надеялся защитить свое достояние или хотя бы продать его настолько дорого, что покусившимся на него пришлось бы раскаяться.

Итак, с этой стороны бояться было нечего.

Правда, с другой стороны опасность была больше.

Ему следовало остерегаться нападения со стороны улицы Плюме, где находился парадный подъезд особняка Ламот-Уданов, перед которым останавливались экипажи: в особняке за дверью можно было спрятать полдюжины человек с ружьями, саблями и алебардами. Воображение графа Эрколано рисовало самое невероятное оружие; эти люди могли наброситься на него, когда он будет занят обменом.

Впрочем, граф Эрколано обладал необычайно богатым воображением, и дворянина с такими качествами не могло надолго остановить подобное препятствие.

Он отправился неслышным шагом обследовать улицу Плюме, как до этого обозрел бульвар, и, убедившись, что там ни души, внимательно осмотрел главный вход, который прилежно изучил еще накануне.

Ему надо было убедиться в том, что за сутки не произошло никаких изменений.

Вход выглядел совершенно так же, как и накануне.

Он представлял собой массивную дубовую дверь, двустворчатую и состоящую из четырех филенок; с обеих сторон между верхней и нижней филенками располагалась металлическая ручка величиной с апельсин.

Граф Эрколано потрогал ручки, желая убедиться в том, что дверь заперта. Затем он извлек из широкого рукава металлическое устройство в форме цифры 8, только составлявшие ее кольца были не овальные, а круглые и не соприкасались, а были соединены между собой дополнительной полоской, что придавало устройству, если рассматривать его горизонтально, форму фигуры о — о. Он наложил эту восьмерку, или это закрытое S, на дверные ручки, накинув по петле с каждой стороны двери. Приспособление пришлось впору и настолько плотно обвило обе ручки, что шантажист с гордым удовлетворением прищелкнул языком.

— Да! — воскликнул он, вспомнив о прославленном кузнеце, друге и советнике короля Дагобера, и непочтительно пародируя известный куплет из модного в те времена водевиля:

Святой Элигий! Посмотри с небес:

Доволен ты в пристанище последнем?

В самом деле, это хитроумное приспособление, наложенное на дверь снаружи, обладало тем же действием, что железные засовы изнутри, и открыть ее не удалось бы даже с помощью четверки лошадей.

Но третья опасность, самая большая, самая настоящая, грозила не со стороны улицы Плюме, хотя тоже таилась в особняке.

Капкан, в который без труда мог бы попасть граф Эрколано, ждал его, несомненно, среди прутьев решетки, через которую должны были вестись переговоры.

Приладив свое приспособление к двери, выходившей на улицу Плюме, граф Эрколано снова вышел на бульвар и еще раз как нельзя более тщательно исследовал его; ведь как бы медленно ни шло время, оно близилось к полуночи.

Пробило три четверти двенадцатого. Терять время было нельзя.

Авантюрист прошел туда и обратно вдоль решетки, пристально вглядываясь в темноту густого, как лес, сада.

Но для луны не существует темного леса, как нет великого человека для его камердинера. Граф Эрколано мог с помощью этой небесной проводницы обшарить взглядом самые темные уголки сада и убедиться в том, что в нем, как и на бульваре, нет ни души.

Впрочем, безлюдный сад могли в одно мгновение наводнить вооруженные до зубов слуги. Так, во всяком случае, подумал наш приятель и поспешил подготовиться к защите.

Он подергал один за другим все прутья решетки, проверяя, как и у металлических ручек двери, крепко ли они держатся, — иными словами, он хотел убедиться в том, что в критическую минуту никто не выхватит из решетки незакрепленный прут и не набросится на него, заставляя вернуть награбленное.

Тщательное исследование вполне его удовлетворило.

Оставалась сама калитка, которая могла распахнуться по первому требованию одного или нескольких обитателей особняка.

Наш искатель приключений потряс ее сильной рукой; калитка, как и накануне, была заперта, да не просто, а на два оборота; он просунул руку сквозь прутья и ощупал замок: замочная задвижка вошла глубоко в паз, а замочная личина была надежно заделана в стену.

— A-а, все равно! — проговорил он, тщетно пытаясь просунуть голову сквозь прутья и надеясь увидеть своими глазами надежно запертый замок, который до того лишь ощупывал. — Я не верю в надежность замков: не один уже открылся на моих глазах!

С этими словами он вынул из кармана своего левита приспособление, напоминающее цепь около пяти футов длиной для вращения вертела. Он обмотал ее вокруг замка, пропустив несколько раз через задвижку, потом зацепил ее за один из прутьев, то же сделал с другим концом цепи, еще раз пропустил оба конца вокруг замка и задвижки, а затем связал концы морским узлом, не подумав (всего не предусмотришь!), что этот узел, завязанный графом Эрколано, мог при случае бросить тень на достойного капитана Монтобана.

— От души желаю, чтобы Бальтазар Камажу, научивший меня азам слесарного дела, сидел на небесах по правую руку от святого Элигия, — прошептал признательный авантюрист, для большей надежности скрепив принесенным с собой замком два кольца, припаянные к концам цепочки.

Он поднял к звездному небу благодарный взгляд.

Опустив глаза, он заметил в трех шагах от себя белевшую тень.

Это была графиня Рапт.

Ангел, неусыпно хранящий покой усопших, не мог бы пройти по траве меж могил столь же бесшумно, как это сделала молодая женщина.

Она настолько незаметно подошла к решетке, что даже опытное ухо графа Эрколано не услышало ее приближения.

Хотя искатель приключений был готов, и уже давно, к этой встрече, внезапное появление молодой женщины произвело на него такое же впечатление, как если бы он увидел призрак. Он вздрогнул, будто коснувшись вольтова столба, инстинктивно отскочил на два шага назад и огляделся, словно это неожиданное видение предвещало опасность.

Не увидев поблизости никого, кроме белой фигуры, и не услышав ничего, кроме шелеста листвы, он шагнул ей навстречу, но сейчас же спохватился.

— Хм-хм! — пробормотал он и подумал: "А что если это переодетый мужчина, а в руках у него — заряженный пистолет?! Дьявольщина! На свете случаются вещи и пострашнее!"

— Это вы, госпожа графиня? — спросил он, прячась за дерево.

— Я, — отозвалась Регина таким нежным голосом, что звук ее голоса развеял последние подозрения и опасения авантюриста.

Он поспешил подойти поближе и почтительно поклонился.

— Сударыня, я ваш почтительнейший слуга.

Но Регина пришла не для того, чтобы обмениваться любезностями с графом Эрколано; она едва кивнула в ответ и протянула руку к решетке.

— Вот, — сказала она, — здесь первые пятьдесят тысяч франков. Вы можете убедиться, что билеты не фальшивые, и пересчитать их.

— Храни меня Бог пересчитывать после вас, — сказал мошенник, опуская пачку в правый карман.

Он огляделся, достал из левого кармана письмо и подал его княжне.

Она взяла письмо и, будучи не столь доверчива, как граф Эрколано, вгляделась в почерк при свете луны. Уверившись в том, что это ее рука, она спрятала листок на груди и протянула шантажисту вторую пачку.

— То же доверие, сударыня, — произнес тот, передавая второе письмо.

— Скорее! — поторопила Регина, с отвращением принимая письмо и подвергая его, как и первое, тщательному осмотру; очевидно, он ее удовлетворил, так как она подала графу Эрколано третью пачку банковских билетов.

— И снова доверие, — отметил тот.

Третья пачка билетов, последовав за двумя первыми, повлекла за собой передачу третьего письма.

Когда дошло до шестого письма, мошенник, отдав его графине, услышал, как ему показалось, шум, похожий на шелест листьев, и содрогнулся всем телом.

Этот шум напугал графа Эрколано тем больше, что он не мог определить его причину.

— Минутку, княжна! — вскричал он, отскочив назад. — Кажется, вокруг меня происходит какая-то возня. Позвольте мне кое в чем убедиться.

С этими словами он выхватил пистолет, ствол которого сверкнул в лунном свете, и взвел курок.

Увидев в руках бандита оружие, Регина отступила и чуть слышно вскрикнула.

Этот крик, каким тихим он ни был, мог оказаться условным сигналом.

Мошенник выбежал на аллею, чтобы посмотреть, не идет ли кто.

— О Господи! — прошептала Регина. — Неужели он уйдет и никогда больше не вернется?!

Она с беспокойством следила за действиями незнакомца.

Бандит с пистолетом в руке снова внимательно обследовал местность.

Он пересек бульвар, долго смотрел вдаль, вернулся на улицу Плюме и проверил, по-прежнему ли надежно заперта дверь и не собирается ли она, случайно, открыться.

Все было так же спокойно, как и раньше.

"И все-таки я слышал какой-то шум, — подумал он, возвращаясь к решетке. — Однако я не знаю, что это значит, и это плохо. А если просто-напросто уйти?.. Триста тысяч франков уже у меня в кармане: не такой уж плохой улов. С другой стороны, оставшиеся двести тысяч франков чертовски соблазнительно пощупать!.."

Он еще раз огляделся, понемногу успокаиваясь:

"В конце концов, не вижу причины так пугаться из-за еле слышного шума. Уж слишком хорошо, клянусь, началось это дело, так почему бы так же удачно его не кончить?! Продолжим разговор с того места, на котором мы его прервали".

Хищно и подозрительно озираясь по сторонам взглядом гиены, он вернулся к решетке, где бедная Регина, трепетавшая при мысли о том, что негодяй убежит с четырьмя оставшимися письмами, ожидала, стиснув зубы и в отчаянии заломив руки.

Она облегченно вздохнула, увидев, что мошенник возвращается, и устремила взгляд к небу с выражением глубокой признательности.

— Господи! Благодарю тебя! — прошептала она.

— Прошу прощения, сударыня! — сказал авантюрист. — Мне почудился подозрительный шум. Я ошибся; вокруг все спокойно, и если вам угодно, мы можем продолжить. Вот седьмое письмо.

— А вот ваша седьмая пачка.

Граф Эрколано взял банковские билеты, и, пока он убирал их в карман, где лежали шесть первых пачек, Регина подвергла письмо тому же осмотру, что и предыдущие.

"Эта графиня Рапт уж слишком недоверчива, — подумал мошенник, доставая из кармана восьмое письмо, — а ведь я вел переговоры как нельзя более вежливо и почтительно… Ну и ну!"

Вынимая девятое письмо, он решил отомстить Регине за ее недоверчивость и проговорил:

— Девятое послание той же дамы тому же кавалеру!

Лицо Регины, бледное, как освещавшая его луна, зарделось от этого оскорбления, словно в лучах заходящего солнца.

Она торопливо протянула девятую пачку билетов в обмен на письмо и, так же тщательно рассмотрев его, сунула за корсаж.

"Она стоит на своем" — подумал негодяй, пряча билеты в карман.

А вслух насмешливо прибавил:

— Десятое и последнее письмо — за ту же цену, что его старшие братья, хотя стоит оно столько же, сколько все остальные, вместе взятые. Но вы знаете мои условия: вы мне деньги, я вам — письмо.

— Верно, — согласилась Регина и протянула последнюю пачку денег, а другой рукой схватилась за письмо.

— Давайте и берите.

— Доверие делает мне честь! — воскликнул авантюрист, подавая письмо и забирая билеты. — Вот так!

И он облегченно вздохнул.

Такой же вздох неслышно вырвался у Регины: она убедилась, что письмо написано ее рукой, как и девять предыдущих.

— А теперь, — цинично продолжал мошенник, — мой долг, госпожа графиня, дать вам совет галантного человека после того, как вы меня озолотили. Поверьте опыту старого волка: любите всегда, но никогда не пишите писем!

— Довольно, негодяй! Мы в расчете! — вскричала графиня.

И она поспешила прочь.

В ту же минуту, словно ее слова послужили сигналом для какой-то высшей силы, граф Эрколано почувствовал, как ему на голову упал, подобно низвергшемуся с неба аэролиту, предмет огромных размеров и невероятной тяжести, и разбойник растянулся на земле раньше, чем понял, что произошло.

XVI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ,

ЧТО ЧУЖОЕ ДОБРО ВПРОК НЕ ИДЕТ

Все было настолько стремительно, что искатель приключений не просто упал, а буквально рухнул на землю.

Он не успел отдать себе отчета в случившемся и только почувствовал, что какая-то неодолимая сила схватила его за руки, заломила их ему за спину и, соединив, сдавила будто стальным кольцом, примерно так же как сам он с помощью изобретенного им хитроумного приспособления запер дверь на улице Плюме.

После этой принятой меры предосторожности граф Эрколано стал беспомощнее ребенка; он почувствовал, что его приподняли над землей и из горизонтального положения перевели в вертикальное, то есть поставили на ноги, в естественное положение для человека, которого природа наделила os sublime, чтобы он мог смотреть в небо.

Мы должны сказать, что совсем не в небо смотрел граф Эрколано, когда оказался в вертикальном положении: он попытался увидеть того, с кем имеет дело и кто столь решительно и, мы бы даже сказали, грубо, дал почувствовать ему свою силу.

Но он не увидел ни души: человек, — если это был человек — находился у него за спиной.

Однако поскольку незнакомец мог удерживать руки графа Эрколано одной рукой, наш искатель приключений вдруг почувствовал, как другой рукой тот, не стесняясь, стал его обшаривать.

Дойдя до пояса, рука вытащила один из заткнутых туда пистолетов и забросила его через стену. То же произошло и со вторым пистолетом.

Вслед за пистолетами отправился кинжал.

Когда нападавший убедился, что другого оружия у графа Эрколано при себе нет, одна его рука перешла от пояса к горлу, обхватила его так же, как вторая — запястья, и стала сдавливать с равномерностью закручиваемой гайки.

По мере того как кольцо на горле сжималось, на запястьях оно слабело; в результате граф Эрколано смог шевелить руками, но лишился голоса.

Возможно, читатели спросят, каким образом этот человек-аэролит, поставивший графа Эрколано в столь затруднительное положение, мог ускользнуть от испытующего взгляда человека, привыкшего тщательно изучать местность, на которой он собирался действовать. На это мы ответим: граф Эрколано, будучи истинным материалистом, исследовал землю, но пренебрег небом. А, как видели читатели, аэролит свалился именно с неба, или, во всяком случае, с густых веток и листьев каштана у садовых ворот.

Теперь, если нашим читателям угодно знать, кто был тем нежданным аэролитом, что, к великому неудовольствию нашего искателя приключений, свалился ему на плечи и чья рука так ловко сдавила ему шею, мы сообщим им то, о чем они, вероятно, уже догадываются: это был козел отпущения мадемуазель Фифины, наш старый знакомый силач, плотник Бартелеми Лелон, по прозвищу Жан Бык.

Выйдя накануне в десять часов вечера от Петруса, которого он успокоил, показав пятьсот тысячефранковых билетов, Сальватор зашел к плотнику, и тот, едва его увидев, как обычно, предложил ему свои услуги, готовый пожертвовать несколькими рабочими днями, пусть даже и целой неделей ради удовольствия господина Сальватора.

— Ты мне нужен всего на один вечер, — сказал комиссионер.

Сказав, что ему понадобится помощь, но ничего не объясняя, он прибавил, что будет ждать Жана Быка завтра в девять часов вечера на бульваре Инвалидов.

Там он указал ему на густой каштан неподалеку от решетки особняка и сказал:

— Полезай на это дерево и сиди там не шевелясь, не издавая ни единого звука; затаись до полуночи. В это время, а может быть и раньше, ты увидишь у этой решетки человека. Хорошенько рассмотри его, но не двигайся, что бы он ни делал. В двенадцать часов с другой стороны решетки появится дама, она поговорит с этим человеком о деле и в обмен на десять писем передаст ему десять пачек банковских билетов. Ты им не мешай. Передав десятую пачку, дама скажет: "Мы в расчете". Как только ты услышишь эти слова, прыгай на этого человека, бери его за горло и души до тех пор, пока он не отдаст тебе все билеты. В остальном действуй по обстоятельствам; можешь намять ему бока, если хочешь, но убьешь его только в самом крайнем случае.

Как видели читатели, Жан Бык точно исполнил часть приказаний, полученных от Сальватора. Посмотрим теперь, как он выполнил остальные его рекомендации.

Мы остановили свой рассказ на том, как Жан Бык сжал графу Эрколано горло, так что тот не мог издать ни звука. Но пока мы давали читателям всевозможные разъяснения, каменщик продолжал душить шантажиста и тот едва не испустил дух.

— Теперь поговорим, — предложил Жан Бык, предусмотрительно разоруживший противника.

Граф Эрколано издал сдавленный звук.

— Согласен? Очень хорошо! — продолжал Бартелеми, по-своему истолковав хрип, вырвавшийся у графа из глотки. — Теперь, — сказал он зловещим басом, — давай-ка сюда все, что получил от этой молодой дамы.

Несчастный искатель приключений вздрогнул, будто услышав трубный звук во время Страшного суда, и на сей раз ничего не сказал Жану Быку, даже не пытаясь ничего прохрипеть в ответ.

Задыхался он или отказывался?

Уже задыхался, но еще отказывался.

Жан Бык повторил свое требование, еще сильнее сжав его горло.

Почувствовав, что руки его относительно свободны, граф Эрколано попытался ухватить противника за шиворот.

— Прочь лапы! — проревел Жан Бык.

Кончиками пальцев он так ударил графа по запястью, что едва не перебил ему кость.

Потом Жан Бык сильнее надавил ему на горло, и язык у графа Эрколано вывалился еще на дюйм.

Может быть, читатель спросит, зачем Жан Бык требовал от графа Эрколано нечто столь же тягостное, сколь и противоречившее привычкам последнего, а именно — отдать то, что он взял; не проще ли было бы просто забрать у него из кармана пачки банковских билетов, как поступил плотник с пистолетами и кинжалом, после чего перебросил их через стену?

На этот вопрос мы ответим так. Сальватор сказал Жану Быку: "Души его до тех пор, пока он не отдаст тебе билеты". Точно исполняя полученное приказание, плотник не хотел забирать деньги сам, а ждал, пока похититель их вернет, и все сильнее сжимал горло графу Эрколано.

— Ах так? Не желаешь отвечать? — спросил Жан Бык, не задумываясь над тем, что шантажист не в состоянии говорить, и полагая, что он просто упрямится. Чтобы заставить мошенника говорить, плотник еще сильнее сдавил ему горло.

Несмотря на это давление, или скорее из-за него, шантажист не мог вымолвить ни слова.

Он лишь отчаянно размахивал руками, изо всех сил давая понять Жану Быку, что не отвечает отнюдь не из упрямства.

Силач развернул графа Эрколано к себе, надеясь прочесть по его лицу то, что тот отказывался произнести.

Лицо злоумышленника посинело, налитые кровью глаза вылезли из орбит, язык вывалился набок, почти доставая до галстука.

Жан Бык оценил сложившееся положение.

— Как можно быть таким упрямым! — с упреком произнес плотник и сдавил горло мошенника еще сильнее.

На сей раз из глаз злоумышленника посыпались искры. Пока он чувствовал только удушье, он мужественно сопротивлялся; однако когда воздух, которого и без того мучительно не хватало, вовсе перестал поступать в его легкие, он торопливо поднес руку к карману и скорее выронил, чем бросил на землю девять пачек билетов из десяти.

Жан Бык ослабил хватку, но не выпустил окончательно горло негодяя из рук, и тот с шумом втянул воздух.

Но вместе со свежим ночным воздухом к графу Эрколано вернулась и надежда.

На дне глубокого кармана, в котором лежали деньги, он нащупал нож, самый обыкновенный нож, какой он отверг бы при других обстоятельствах, но сейчас это могло стать его последней надеждой.

Поэтому-то он и бросил на землю только девять пачек, а не десять.

Делая вид, что роется в кармане в поисках последней пачки, он рассчитывал раскрыть нож, а это давало ему надежду уравновесить силы свои и противника.

Жан Бык, не выпуская из рук графа Эрколано, сосчитал разбросанные на земле пачки и, видя, что их только девять, потребовал десятую.

— Позвольте мне хотя бы пошарить в кармане! — взмолился мошенник придушенным голосом.

— Это более чем справедливо! — согласился Жан Бык. — Пошарь!

— Пустите же меня!

— Выпущу, когда ты со мной рассчитаешься, — возразил Жан Бык.

— Вот ваши деньги! — отвечал мошенник, бросая десятую пачку и вместе с тем раскладывая нож в бездонных глубинах кармана.

Жан Бык умел держать слово; он сказал своему противнику, что выпустит его, когда они сочтутся — так он и сделал.

Граф Эрколано решил, что, когда плотник нагнется, чтобы подобрать деньги, лежавшие в трех шагах от них, он прыгнет на великана и если не перережет ему горло, то хотя бы проткнет его. Однако этой безумной надежде, этой бессмысленной мечте сбыться оказалось не суждено. Жан Бык, как говорится, пороха бы не выдумал (к тому же человеку, которого природа наградила подобной силой, порох должен был казаться излишним средством разрушения), но он почуял, что авантюрист замышляет неладное, и на банковские билеты посматривал только одним глазом.

Само собой разумеется, что другой глаз он не сводил с мошенника и вовремя заметил, как в его руке сверкнуло лезвие. Он успел перехватить его запястье широкой, будто валек прачки, ручищей.

Легким движением мускулов предплечья он мгновенно сдавил руку графа Эрколано: тот выпустил нож, ноги у него подкосились, и он упал навзничь.

Жан Бык поставил колено побежденному на грудь: послышался глухой треск костей, сопровождаемый полузадушенным хрипом. Затем, поскольку он ловко заставил графа упасть так, чтобы можно было дотянуться до денег, собрал пачки билетов и распихал их по карманам.

Он был поглощен этим занятием, как вдруг ему показалось, что неприятель, по-прежнему издававший предсмертные хрипы, потянулся за ножом.

Жан Бык увидел, что пора с этим покончить: ударом, способным сбить с ног быка, плотник, так сказать, пригвоздил голову шантажиста к земле, сопровождая свои грозные действия нетерпеливыми словами, которые при других обстоятельствах могли бы показаться комичными:

— Я вижу, вы никак не успокоитесь?

Теперь злоумышленнику поневоле пришлось унять свой пыл.

Он лишился чувств.

Жан Бык пересчитал пачки билетов, их оказалось ровно десять.

Он поднялся на ноги и подождал, пока г-н граф Эрколано тоже встанет.

Скоро он понял, что его ожидания напрасны.

Граф не подавал признаков жизни.

Жан Бык приподнял шляпу — плотник был чрезвычайно вежливый человек, несмотря на грубоватую внешность — и почтительно поклонился мошеннику.

Но тот то ли был не столь хорошо воспитан, как плотник, то ли не мог поклониться в ответ по причине обморока, но он даже не шевельнулся.

Жан Бык посмотрел на него в последний раз и, видя, что тот упорно хранит неподвижность, махнул левой рукой, словно желая сказать: "Тем хуже! Ты сам этого хотел, милейший!"

И он не спеша пошел прочь, сунув руки в карманы и ступая уверенно с видом человека, исполнившего свой долг.

Мошенник же пришел в себя долгое время спустя после того, как Жан Бык уже вернулся домой, то есть в тот ранний час, когда на землю падает роса.

Роса, благотворно влияющая на цветы и другие растения, видимо, полезна животному царству не меньше, чем растительному: едва первые капли упали графу Эрколано на лицо, он чихнул, словно человек, схвативший насморк.

Еще через несколько минут граф шевельнулся, приподнялся, потом снова уронил голову, снова ее поднял; наконец, после нескольких безуспешных попыток, ему удалось сесть.

Он посидел некоторое время не двигаясь, будто собирался с мыслями, потом пошарил в карманах и грубо выругался.

Видимо, память постепенно к нему возвращалась, а вместе с тем перед ним разверзалась бездна.

Бездной, зияющей и пустой, был карман, совсем недавно видевший пятьсот тысяч франков, или двадцать тысяч ливров ренты.

Впрочем, граф Эрколано был настоящий философ; он сейчас же подумал о том, что, как велика ни была потеря, она могла бы оказаться еще больше, если бы вместе с пятьюстами тысячами ливров он потерял нечто гораздо более ценное — жизнь, а до этого было недалеко.

Но он остался в живых, хотя и пострадал немного.

В этом он постарался убедиться прежде всего, с удовольствием вдохнув и выдохнув несколько раз, как человек, долго лишенный радостей, связанных с этим упражнением. После этого он покрутил головой, как сделал бы повешенный, разорвавший свою веревку. Наконец он вытер пот со лба рукавом левита, поднялся, пошатываясь, на ноги, огляделся с оторопевшим видом, натужно закашлялся, потряс головой, словно хотел сказать, что ему еще долго придется приходить в себя после приступа, который он недавно выдержал, затем надвинул на глаза шляпу и, не глядя ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево, как делал это при своем появлении, пустился бежать со всех ног, благодаря Небо за то, что остался жив и может еще употребить остаток дней на радость себе и ближним.

Мы бы недооценили проницательность наших читателей, если бы хоть на мгновение усомнились в том, что они узнали в любителе живописи, проникшем к Петрусу под видом его крестного капитана Берто Монтобана, в графе Эрколано ***, в шантажисте, любителе приключений, мошеннике, которого едва не убил Жан Бык, нашего старого знакомого, который, к величайшей радости Петруса, прогуливался в последний день карнавала на площади Обсерватории, украсив себя картонным носом в несколько дюймов длиной, человека по имени Жибасье. Благодаря доверию, которое ему оказывал г-н Жакаль, он считал себя вправе время от времени предпринимать ради собственной выгоды весьма рискованные шаги.

XVII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИНА, САМА ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ,

ОКАЗЫВАЕТ НЕМАЛУЮ УСЛУГУ САЛЬВАТОРУ

На следующий день после этих событий, около шести часов утра, Сальватор переступил порог низкой двери в доме по Грязной улице, где жили Жан Бык и его рыжая подружка, мадемуазель Фифина.

Еще задолго до того, как он добрался до пятого этажа, где находилась квартира плотника, Сальватор уловил единственный в своем роде речитатив, который, как мы помним, ему уже не раз доводилось слышать в этом доме, но особенно в тот день, когда он пришел просить Бартелеми Лелона сопровождать его в замок Вири.

Мадемуазель Фифина изрыгала на плотника весь свой репертуар отборной брани; великан что-то бормотал, подобно Полифему, увидавшему Галатею подле Акида.

Однако на сей раз, в чем скоро убедятся читатели, речь шла не о любви.

Сальватор громко постучал.

Мадемуазель Фифина, растрепанная, с выпученными глазами, в спадающем с нее платье, отворила дверь, задыхаясь и раскрасневшись от гнева.

— Ну что это? Каждый раз, приходя сюда, я становлюсь свидетелем вашей ругани! — строго глядя на любовницу плотника, сказал Сальватор.

— Это все он виноват! — пожаловалась мадемуазель Фифина.

— Она просто негодяйка! — взревел Жан Бык, бросился на мадемуазель Фифину и занес над ее головой кулак.

— Ну-ну, еще слишком рано, чтобы бить женщину, Жан Бык! Вы ведь пока даже не пьяны! — с трудом сдерживая улыбку и стараясь говорить строго, заметил Сальватор.

— На этот раз, господин Сальватор, — прорычал плотник, — я вас послушаться не могу; у меня уже час как руки чешутся обломать бока этой мерзавке!

На Жана Быка было страшно смотреть. Воздух с шумом рвался из его груди, будто из кузнечных мехов; сжатые губы побелели и тряслись, блуждающие глаза налились кровью и метали молнии.

Мадемуазель Фифина давно привыкла видеть гиганта в ярости, но на этот раз почувствовала, как от страха в жилах у нее стынет кровь; она поняла, что, если комиссионер немедленно и решительно не вмешается, — ей конец. Она бросилась к гостю, обняла его своими длинными руками и, со страхом заглядывая ему в лицо, взмолилась:

— Спасите меня! Небом вас заклинаю, господин Сальватор, спасите!

Сальватор, не скрывая отвращения, разжал ее пальцы, потом встал между Жаном Быком и его подругой, с силой схватив его за руки.

— В чем дело? — спросил он.

— А в том, — отвечал великан, невольно успокаиваясь под взглядом Сальватора, — что это негодяйка, гнусное создание, по которому плачут каторга и эшафот; если я ее и убью, то этим избавлю от Гревской площади.

— Что она сделала? — поинтересовался Сальватор.

— Во-первых, это настоящая шлюха! Не знаю уж, с кем в квартале она свела новое знакомство, но теперь она целыми днями шляется неведомо где.

— Ну, эта история стара как мир, бедный мой Бартелеми. Если она не выкинула чего-нибудь поновее, то к этому-то тебе пора привыкнуть.

— Она как раз и выкинула кое-что поновее, — скрипнул зубами плотник.

— Что еще? Говори!

— Она меня обобрала! — взвыл Жан Бык.

— Обобрала?! — переспросил молодой человек.

— Да, господин Сальватор.

— Что она у тебя украла?

— Все вчерашние деньги.

— То, что ты заработал за день?

— Нет, ночную выручку: пятьсот тысяч франков франков.

— Пятьсот тысяч франков?! — вскричал Сальватор и обернулся, ожидая подтверждения мадемуазель Фифины: он полагал, что она все еще стоит у него за спиной.

— Деньги у нее, и я хотел их отобрать, когда вы вошли. Из-за этого мы и поссорились! — крикнул Жан Бык, пока Сальватор оборачивался.

Тут оба они вскрикнули: мадемуазель Фифина исчезла.

Нельзя было терять ни минуты.

Не прибавив больше ни слова, Сальватор и Бартелеми выбежали на лестницу.

Жан Бык не спустился, а скатился вниз.

— Беги направо, — приказал Сальватор, — а я — налево!

Жан Бык со всех ног кинулся в сторону площади Обсерватории.

Сальватор в два прыжка очутился в конце Грязной улицы и оказался на распутье: направо уходила дорога к дровяному складу монастыря капуцинов, прямо начиналась улица Сен-Жак, позади — предместье.

Он вгляделся вдаль. В этот ранний час улица была совершенно пуста, лавочки еще не открылись; мадемуазель Фифина либо скрылась за поворотом, либо спряталась в одном из соседних домов.

— Что же делать? Куда идти?

Сальватор был в растерянности. Вдруг молочница, торговавшая на углу улицы Сен-Жак и Грязной напротив винной лавки, окликнула его:

— Господин Сальватор!

Комиссионер обернулся на зов:

— Что вам угодно?

— Вы меня не узнаете, дорогой господин Сальватор? — спросила молочница.

— Нет, — признался он, продолжая озираться по сторонам.

— Я Маглона с Железной улицы, — продолжала молочница. — Торговля цветами принесла одни убытки, и я перешла на молоко.

— Теперь я вас узнаю, — проговорил Сальватор. — Но, к сожалению, сейчас мне недосуг. Вы, случайно, не видели тут высокую блондинку?

— Видела! Она бежала со всех ног.

— Когда?

— Да только что.

— А куда?

— На улицу Сен-Жак.

— Спасибо! — крикнул Сальватор, устремляясь в указанном направлении.

— Господин Сальватор! Господин Сальватор! — подбежала к нему молочница. — Погодите! Зачем она вам?

— Хочу ее догнать.

— И куда вы направляетесь?

— Прямо.

— Далеко вам бежать не придется.

— Вы знаете, куда она вошла? — спросил Сальватор.

— Да, — подтвердила торговка.

— Говорите скорее! Где она?

— Там же, куда ходит каждый день тайком от своего воздыхателя, — сказала молочница, указывая пальцем на дом под номерами 297 и 299, известный в квартале под названием Малый Бисетр.

— Вы уверены в том, что говорите?

— Да.

— Так вы ее знаете?

— Она покупает у меня молоко.

— А зачем она туда пошла?

— Не спрашивайте, господин Сальватор, я честная девушка.

— Значит, она ходит к кому-нибудь?

— Да, к полицейскому.

— И зовут его?..

— Жамбасье… Жюбасье…

— Жибасье! — вскричал Сальватор.

— Именно так, — подтвердила молочница.

— Право же, это сама судьба! — пробормотал Сальватор. — Я как раз пытался выяснить, где он живет, а мадемуазаль Фифина привела меня к нему. Ах, господин Жакаль! До чего же вы были правы, когда сказали: "Ищите женщину!" Спасибо, Маглона. Как чувствует себя ваша матушка?

— Спасибо, господин Сальватор. Она, бедняжка, очень вам признательна за то, что вы устроили ее в приют для хронических больных.

— Ладно, ладно! — махнул рукой Сальватор.

И он направился в Малый Бисетр.

Надо было прожить какое-то время в квартале Сен-Жак и исследовать его во всех направлениях, чтобы не заблудиться в темном, тошнотворном, зловонном, загаженном лабиринте, носившем тогда название Малого Бисетра. Это было нечто вроде мрачных и сырых подвалов Лилля, но только расположенных один над другим.

Сальватор знал это место, так как не раз бывал там с филантропическими целями; итак, ему нетрудно было пробираться по этому лабиринту.

Он вошел в левую часть дома и взлетел на шестой этаж под самую крышу. В грязном коридоре было семь или восемь дверей.

Он стал прикладываться ухом к каждой из них и слушать.

Ничего не услышав, он собирался спуститься этажом ниже, как вдруг через разбитое еще в незапамятные времена и оставшееся в таком состоянии окошко он увидел на площадке шестого этажа правой лестницы силуэт мадемуазель Фифины.

Он сбежал вниз, снова поднялся, но теперь уже по другой лестнице, ступая неслышно, так что мадемуазель Фифина, барабанившая в дверь со все возраставшим нетерпением, не заметила его появления.

Продолжая стучать, она кричала:

— Да открывайте же, Джиба, это я, я!

Однако Жибасье не отворял, хотя ему, должно быть, нравилось, когда его звали на итальянский манер.

Вернувшись к себе в четыре часа утра, он, вероятно, еще видел во сне ночное происшествие, из которого выпутался с помощью своего доброго гения, и радовался счастливому избавлению от опасности, столь же неминуемой, сколько и неожиданной.

Вдруг в дверь постучали.

Но Жибасье решил, что это все еще сон. Он был убежден: нет такого человека на свете, который бы любил его настолько горячо, чтобы навещать в столь ранний час; посетить его мог разве только какой-нибудь кошмар. Жибасье решительно отвернулся к стене и попытался снова заснуть, не обращая внимания на шум и приговаривая:

— Стучите, стучите!

Однако мадемуазель Фифина судила иначе, потому продолжала барабанить еще сильнее, называя каторжника самыми нежными именами.

Произнося эти ласковые призывы, она вдруг почувствовала, как ей на плечо тихо и властно легла чья-то рука.

Она обернулась и увидела Сальватора.

Мгновенно оценив положение, она открыла было рот, чтобы позвать на помощь.

— Тихо, негодяйка, если не хочешь сейчас же отправиться в тюрьму! — прошипел Сальватор.

— В тюрьму? За что?

— Прежде всего, за воровство.

— Я не воровка, слышите? Я честная девушка! — взвыла распутница.

— Не только воровка, у которой при себе принадлежащие мне пятьсот тысяч франков, но и…

Он шепнул ей на ухо несколько слов.

Девица смертельно побледнела.

— Это не я! — запричитала она. — Я его не убивала! Это все любовница Багра, Бебе Рыжая!

— Иначе говоря, ты только лампу держала, пока она убивала его каминными щипцами. Впрочем, все эти подробности вы обсудите, когда окажетесь в одной камере. Теперь будешь кричать или мне крикнуть?

Девица издала стон.

— Пошевеливайся, я тороплюсь! — прибавил Сальватор.

Дрожа от ярости, мадемуазель Фифина запустила руку под косынку на груди и достала из-за пазухи охапку банковских билетов.

Сальватор пересчитал их. Было всего шесть пачек.

— Хорошо! — сказал он. — Еще четыре, и закончим этот разговор.

К счастью для Сальватора, а возможно, и для нее самой, — ибо Сальватор был не из тех, кого можно было захватить врасплох, — у мадемуазель Фифины не оказалось при себе никакого оружия.

— Ну-ну, давай-ка сюда четыре остальные пачки! — повторил Сальватор.

Фифина скрипнула зубами, снова запустила руку за корсаж и вынула две пачки.

— Еще две! — приказал Сальватор.

Мошенница сунула руку туда же и достала предпоследнюю пачку.

— Ну, еще одну, последнюю! — нетерпеливо топнув, сказал молодой человек.

— Это все! — возразила она.

— Всего было десять пачек, — заметил Сальватор. — Ну, давай поскорее последнюю, я жду.

— Если и была десятая пачка, я, стало быть, обронила ее дорогой, — решительно отвечала мадемуазель Фифина.

— Мадемуазель Жозефина Дюмон! — произнес Сальватор. — Берегитесь! Вы играете с огнем.

Девица вздрогнула, услыхав свое настоящее имя.

Она для виду снова пошарила за пазухой.

— Клянусь вам, что больше у меня ничего нет! — вскричала она.

— Ложь! — заявил Сальватор.

— Да хоть обыщите меня! — нагло возразила она.

— Я бы согласился скорее лишиться пятидесяти тысяч франков, чем прикасаться к такой змее, как ты, — отвечал молодой человек с выражением крайней брезгливости. — Ступай вперед, первый же жандарм тебя обыщет.

Он подтолкнул ее локтем к лестнице, словно не хотел прикасаться к ней рукой.

— Заберите свои деньги и будьте прокляты вместе с ними! — прошипела она.

Выхватив последнюю пачку, она в бешенстве швырнула ее под ноги.

— Отлично! — сказал Сальватор. — А теперь ступай просить прощения у Бартелеми. И если он еще пожалуется мне на тебя, я отдам тебя в руки правосудия.

Мадемуазель Фифина спустилась по лестнице, грозя Сальватору кулаком.

Тот провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась за одним из поворотов огромной винтовой лестницы, после чего наклонился, поднял пачку, отделил десять билетов и положил их в бумажник, а девять нетронутых пачек вместе с начатой засунул в карман.

XVIII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОКАЗАНО, КАК ОПАСНО НЕ ПОЛУЧАТЬ, А ДАВАТЬ РАСПИСКИ

Едва мадемуазель Фифина исчезла, а Сальватор убрал в бумажник десять тысяч франков, а девять полных пачек и одну распечатанную положил в карман, дверь Жибасье распахнулась и достойный предприниматель появился на пороге в белых мольтоновых штанах; на голове у него была повязана косынка, а на ногах надеты расшитые туфли.

Стук в дверь, нежные имена, которыми называла его через дверь девица, ее испуганный крик при виде Сальватора, препирательства, последовавшие за их встречей, нарушили, как мы уже сказали, сон честнейшего Жибасье. Он решил посмотреть, что происходит у него за дверью, вырвался из сладких объятий сна, вскочил с постели, натянул штаны, сунул ноги в туфли и неслышно подкрался к двери.

Не уловив ни малейшего шума, он подумал, что там уже никого нет.

Велико было его удивление, когда он увидел на лестнице Сальватора. Мы должны заметить, к чести осторожного Жибасье, что при виде незнакомца он хотел сейчас же захлопнуть дверь.

Но Сальватору был знаком каторжник и в лицо и понаслышке; знал он, какую роль сыграл Жибасье в деле похищения Мины, и с тех пор следил за ним прямо или косвенно; Сальватор с таким трудом его разыскал, что не мог дать ему исчезнуть, как только тот появился.

Он придержал рукой готовую захлопнуться дверь и как можно любезнее спросил:

— Я имею честь говорить с господином Жибасье?

— Да, сударь, — недоверчиво глядя припухшими со сна глазами, отозвался тот. — С кем имею честь?

— Вы меня не знаете? — спросил Сальватор, пытаясь приотворить дверь.

— Нет, клянусь честью, — проговорил каторжник, — хотя я, несомненно, где-то видел ваше лицо, но черт меня побери, если я знаю, где именно.

— Вы можете определить по моему костюму, кто я такой, — заметил Сальватор.

— Комиссионер! А как вас зовут?

— Сальватор.

— A-а, кажется, ваше обычное место на Железной улице? — с некоторым испугом спросил Жибасье.

— Совершенно верно.

— Что вам угодно?

— Я буду иметь честь сказать вам об этом, если вы позволите мне войти.

— Хм! — с сомнением обронил Жибасье.

— Вы меня боитесь? — спросил Сальватор, проскользнув в щель.

— Я?! С какой стати мне вас бояться? Я не сделал вам ничего дурного, зачем же вам причинять мне зло?

— Да, я желаю вам только добра и пришел как раз затем, чтобы вам помочь, — подтвердил Сальватор.

Жибасье вздохнул. Он так же мало верил в то, что кто-то желает ему добра, как мало сам заботился о благе других.

— Вы сомневаетесь? — спросил Сальватор.

— Признаться, я не очень в это верю, — ответил каторжник.

— Вы сможете судить об этом сами.

— Извольте сесть.

— Это ни к чему, — возразил Сальватор. — Я очень спешу, и, если то, что я предложу в двух словах, вам подойдет, мы сейчас же заключим сделку.

— Как вам угодно… А я сяду, — сказал Жибасье, чувствуя ломоту во всем теле после ночных злоключений. — Вот так! — прибавил он, усаживаясь на стуле. — Теперь, если вам угодно мне сообщить, чем я обязан удовольствию вас видеть, я слушаю.

— Можете ли вы освободиться на неделю?

— Смотря по тому, на что я должен буду употребить эту неделю; ведь это тысяча семьсот шестнадцатая часть человеческой жизни, учитывая последние статистические данные, согласно которым средняя продолжительность человеческой жизни — тридцать три года.

— Дорогой господин Жибасье! — ласково улыбнулся Сальватор. — Допуская эту статистику для остального человечества, я рад видеть, что вы составляете исключение из этого правила. И хотя вы не выглядите много старше этого возраста, вам, бесспорно, уже давно перевалило за тридцать.

— Стоит ли этим хвастаться? — философски-меланхолично заметил достойнейший Жибасье.

— Вопрос не в этом, — продолжал Сальватор.

— В чем же?

— Миновав роковой возраст, вы, по всей вероятности, дважды пройдете среднюю отметку, то есть доживете до шестидесяти шести лет. Из этого следует, что для вас неделя — всего три тысячи четырехсотая часть жизни. Прошу поверить, что я не собираюсь торговаться по поводу цены вашей недели; я лишь внес некоторое уточнение в ваше суждение о собственном вашем долголетии.

— Да, да, — согласился Жибасье; его, видимо, убедили рассуждения Сальватора на этот счет. — Однако буду ли я занят в эту неделю чем-нибудь приятным?

— Приятным и полезным! Вы исполните — что бывает редко на этом свете — предписание Горация, с чьими трудами такой ученый муж, как вы, наверняка знаком: "Utile dulci".

— О чем идет речь? — заинтересовался Жибасье; его, как артиста в своем роде, увлек выразительный слог Сальватора.

— О путешествиях.

— A-а, браво!

— Вы любите путешествовать?

— Обожаю.

— Видите, как все удачно складывается!

— И какую же страну мне надлежит увидеть?

— Германию.

— Germania mater… Чем дальше — тем лучше! — вскричал Жибасье. — Я тем более готов послужить в Германии, что отлично знаю эту страну и мои путешествия туда всегда заканчивались очень удачно.

— Это мне известно, поэтому вы и получили такое предложение. Удачный исход дела напрямую зависит от вашего счастья.

— Как вы сказали? — спросил Жибасье.

Он был еще несколько оглушен после столкновения с плотником, и ему послышалось "от вашей чести".

— Счастья! — подчеркнул Сальватор.

— Очень хорошо, — сказал Жибасье. — Ну что ж, все это вполне возможно, я был бы рад случаю уехать на несколько дней из Франции.

— Видите, как все совпало!

— В Париже у меня ухудшается здоровье.

— Да, у вас в самом деле припухли глаза, на шее синяки; видимо, кровь приливает к голове.

— До такой степени, дорогой господин Сальватор, что этой ночью, — отвечал Жибасье, — я, стоящий сейчас перед вами, едва не умер от апоплексического удара.

— К счастью, вам, очевидно, вовремя пустили кровь? — с наивным видом спросил Сальватор.

— Да, — отозвался мошенник. — Кровь мне пустили, и довольно старательно.

— Вы, стало быть, как нельзя лучше чувствуете себя перед путешествием: в теле появилась легкость…

— Да, удивительная легкость!

— Значит, мы можем приступить к обсуждению этого вопроса?

— Приступайте, сударь мой, приступайте! О чем идет речь?

— Да дело-то чрезвычайно простое — нужно передать письмо. Вот и все.

— Хм-хм! — проворчал сквозь зубы Жибасье; у него в уме снова зашевелились тысячи подозрений. — Посылать человека в Германию только затем, чтобы передать письмо, когда почтовая служба великолепно организована. Дьявольщина!

— Как вы сказали? — переспросил не спускавший с него глаз Сальватор.

— Я сказал, что если это чертово письмо, которое вам нужно переслать, такое же, как все остальные, — покачал головой Жибасье, — то почему бы вам не отправить его почтой? Я полагаю, это обошлось бы вам дешевле.

— Вы правы, — подтвердил Сальватор. — Это очень важное письмо.

— Связано с политикой, вероятно?

— Исключительно с политикой.

— Очень деликатная миссия?

— Чрезвычайно деликатная.

— И, стало быть, опасная?

— Опасная, если бы не были приняты все меры предосторожности.

— Что вы подразумеваете под предосторожностями?

— Это письмо будет представлять собой чистый лист бумаги.

— А адрес?

— Вам передадут его устно.

— Значит, письмо написано симпатическими чернилами?

— Изобретенными человеком, который пишет это письмо, и его изобретение бросает вызов даже господину Тенару и господину Орфила.

— В полиции умеют разгадывать химические секреты получше господина Тенара и господина Орфила.

— Эти чернила бросают вызов самой полиции, и я очень рад сообщить вам это, дорогой господин Жибасье, чтобы у вас не возникло желания продать письмо господину Жакалю за двойную цену.

— Сударь! — вскочил Жибасье. — Неужели вы считаете меня способным?..

— Человек слаб, — заметил Сальватор.

— Вы правы, — вздохнул каторжник.

— Как видите, — продолжал Сальватор, — вы совершенно ничем не рискуете.

— Вы говорите это затем, чтобы я согласился исполнить поручение за бесценок?

— Вы не угадали: поручение будет оплачено с учетом его важности.

— А кто назначит цену?

— Вы сами.

— Прежде всего я должен знать, куда именно я еду.

— В Гейдельберг.

— Отлично. Когда я должен отправляться?

— Как можно раньше.

— Завтра — не слишком рано?

— Лучше сегодня вечером.

— Сегодня я слишком устал, у меня была тяжелая ночь.

— Беспокойная?

— Очень.

— Хорошо, пусть будет завтра утром. Теперь, дорогой господин Жибасье, скажите, сколько вы хотите за свою работу?

— За поездку в Гейдельберг?

— Да.

— Я должен пробыть там какое-то время?

— Нет, получите ответ на письмо и — назад.

— Ну что ж… Тысяча франков не слишком много?

— Я поставлю вопрос иначе: достаточно ли этой суммы?

— Я бережлив. Экономя в пути, я доберусь до места.

— Итак, договорились: тысяча франков за доставку письма. А чтобы вы привезли ответ?

— Та же сумма.

— Значит, всего две тысячи: одна — за поездку туда, одна — обратно.

— Одна — за поездку туда, одна — обратно, совершенно верно.

— Мы обсудили дорожные расходы; осталось решить вопрос о плате за доверие, то есть за само поручение.

— Разве плата за поручение не включена в эти две тысячи франков?

— Вы отправляетесь в путешествие в интересах чрезвычайно богатого дома, дорогой господин Жибасье; тысячей больше, тысячей меньше…

— Не будет ли слишком большой смелостью с моей стороны попросить две тысячи франков?

— Ваши запросы более чем разумны.

— Итак, две тысячи на дорожные расходы, две тысячи за выполненное поручение… Всего — четыре тысячи франков.

Произнося эти слова, Жибасье вздохнул.

— Вы находите, что это слишком мало? — спросил Сальватор.

— Нет, я думаю…

— О чем?

— Ни о чем.

Жибасье лгал. Он думал о том, с каким трудом ему предстоит заработать четыре тысячи франков; а ведь всего несколько часов назад он с такой легкостью, не утруждая себя, получил пятьсот тысяч!

— Однако, — заметил Сальватор, — как говорится, лишь неудовлетворенное сердце вздыхает.

— Алчность человеческая неутолима, — проговорил Жибасье, отвечая изречением на пословицу.

— Наш великий знаток нравов Лафонтен написал на эту тему басню, — сказал Сальватор. — Впрочем, вернемся к нашим баранам.

Он пошарил в кармане.

— Письмо у вас при себе? — спросил Жибасье.

— Нет, оно должно быть написано только после того, как вы согласитесь исполнить это поручение.

— Я согласен.

— Хорошенько подумайте, прежде чем соглашаться.

— Я подумал.

— Вы едете?

— Завтра на рассвете.

Сальватор вынул из кармана бумажник и раскрыл его так, чтобы Жибасье увидел пачку банковских билетов.

— Ах! — вырвалось у Жибасье, словно при виде денег в сердце ему вошел острый нож.

Сальватор как будто ничего не заметил. Он отделил два билета от остальных и обратился к Жибасье:

— Без задатка нет и сделки. Вот вам на дорожные расходы, а когда вернетесь и привезете ответ, получите еще две тысячи.

Жибасье медлил, и Сальватор уронил билеты на стол.

Каторжник взял их в руки, внимательно осмотрел, ощупал большим и указательным пальцами, проверил на свет.

— Настоящие, — удостоверил Жибасье.

— А вы полагали, что я могу дать вам фальшивые?

— Нет, однако вас самого могли обмануть; с некоторых пор фальшивомонетчики достигли больших высот.

— Кому вы об этом рассказываете! — хмыкнул Сальватор.

— Когда я снова вас увижу?

— Сегодня вечером. В котором часу вы будете дома?

— Я не собираюсь никуда выходить.

— Ах, нуда, вы устали…

— Вот именно.

— Хорошо, в девять вечера, если угодно.

— В девять, идет.

Сальватор шагнул к двери.

Он уже взялся за ключ, как вдруг воскликнул:

— Подумать только, ведь мне пришлось бы возвращаться с другого конца Парижа!

— Зачем?

— Я забыл одну малость.

— Какую же?

— Попросить у вас расписку. Вы же понимаете, что эти деньги не мои: у бедного комиссионера не может быть в бумажнике десяти тысяч франков, он не платит своим курьерам по четыре тысячи!

— Меня бы тоже это удивило.

— Я даже не понимаю, почему это не вызвало у вас подозрения.

— Подозрение уже начинало шевелиться у меня в душе.

— Тогда напишите мне расписочку на две тысячи франков, и делу конец.

— Совершенно справедливо! — подтвердил Жибасье, подвигая к себе письменный прибор и лист бумаги.

Он обернулся к Сальватору:

— Простую расписку, да?

— О Господи, да самую обыкновенную!

— Без целеуказания?

— Укажите только сумму. Мы же знаем, за что вы получили эти деньги, ну и довольно.

Жибасье то ли машинально, то ли потому, что знал, как легко могут улететь билеты, и опасался, что и этих может неожиданно лишиться, прижал их к столу левым локтем и стал выводить расписку изящнейшим почерком.

Затем он протянул ее Сальватору, тот внимательно ее прочел, с довольным видом сложил и неторопливо убрал в карман.

Жибасье наблюдал за ним с некоторым беспокойством.

Ему не понравилась усмешка Сальватора.

Но невозможно описать, что он почувствовал, когда Сальватор скрестил руки на груди, посмотрел Жибасье прямо в лицо и, не скрывая насмешки, произнес:

— Надобно заметить, господин мошенник, что вы не только на редкость неосторожны, но и крайне глупы. Как?! Вы поверили в мою сказку? Вы, как ребенок, попались в ловушку? Невероятно! Неужели ночное происшествие ничему вас не научило и вы думали, что никто не станет вас искать? Вы не сообразили, что довольно одного подозрения, и получить образец вашего почерка совсем не трудно. Неужели на службе у господина Жакаля вы проявляете такую же глупость и также нагло крадете деньги, которые он вам выделяет! Садитесь-ка, господин граф Эрколано, и слушайте меня внимательно.

Жибасье слушал начало этой речи со все возраставшим удивлением. Сообразив, какую глупость он допустил, дав Сальватору собственноручную расписку, он решил забрать ее назад и попытался наброситься на него. Но Сальватор, безусловно, предвидел все и предупредил нападение: он выхватил из кармана заряженный пистолет, приставил его к груди каторжника и повторил:

— Садитесь, господин граф Эрколано и слушайте, что я вам скажу.

Жан Бык отнял у Жибасье во время ночной схватки все оружие. Впрочем, мошенник привык действовать скорее хитростью, чем силой, и решил, что ему ничего не остается, как подчиниться приказанию Сальватора. Он рухнул на стул, зеленый от злости и мокрый от пота.

Жибасье понимал, что у него, как у маршала де Вильруа, тоже наступила такая пора жизни, когда удача нас покидает и нам остается ждать лишь поражений.

Сальватор обошел стол, сел напротив Жибасье и, поигрывая пистолетом, повел речь в таких выражениях:

— Вас приговорили к каторге за кражи и подлоги, в которых вас изобличили, и вы чудом избежали казни за убийство, потому что ваша вина не была доказана. Убийство было совершено в притоне на улице Фруаманто: погиб провинциал по имени Клод Венсан. Вашими сообщницами были карлица Бебе и мадемуазель Фифина. Я могу доказать, что именно вы нанесли первый удар каминными щипцами, оглушив несчастного, а довершили дело две мерзавки, одна из которых уже находится в руках правосудия за другое преступление, а другая принесла вам сегодня утром пятьсот тысяч франков, которые вы украли у графини Рапт, а я приказал отнять их у вас. Я могу хоть завтра передать вас и мадемуазель Фифину в такие руки, что господин Жакаль, как бы ни был он могуществен, поостережется вас выручать… Верите ли вы, что я имею такую власть и что вы подвергаетесь некоторому риску, если не пожелаете мне подчиниться?

— Верю, — печально прошептал Жибасье.

— Погодите, это еще не все. Через несколько дней после побега с каторги вы похитили девушку из версальского пансиона по приказанию господина Лоредана де Вальженеза. Ваши сообщники отняли у вас вашу долю и бросили вас в колодец, откуда вам помог выбраться господин Жакаль. С того дня вы его преданнейший раб, однако ни вы, ни он не смогли мне помешать отнять Мину у господина де Вальженеза и спрятать ее в надежном месте. Как видите, метр мошенник, я могу бороться с вами и одерживать победы. Сегодня речь идет о деле гораздо более серьезном, чем похищение девушки. Этому делу я готов отдать, если понадобится, не только пятьсот тысяч франков, которые по моему приказанию отобрали у вас этой ночью, но вдвое, втрое, вчетверо больше этой суммы. Горе тому, кто встанет у меня на пути: я раздавлю его как червя. Кто со мной — выиграет, кто против меня — все потеряет. Теперь слушайте внимательно.

— Я вас слушаю.

— Когда истекает срок, предоставленный аббату Доминику для совершения паломничества в Рим?

— Сегодня.

— Когда должны казнить господина Сарранти?

— Завтра в четыре часа пополудни.

Сальватор побледнел и невольно вздрогнул, услышав, как уверенно говорит об этом отъявленный негодяй, с которым ему приходилось иметь дело. Однако он сдержался, словно у него еще оставалась последняя надежда, и внезапно переменил тему:

— Вы знакомы с честнейшим господином Жераром из Ванвра? — спросил он у Жибасье.

— Он мой коллега и друг, — отвечал тот.

— Знаю… Он уже приглашал вас к себе в загородное имение?

— Никогда.

— Неблагодарный! Неужели в эти прекрасные дни ему ни разу не пришла в голову мысль пригласить друга на деревенский обед в ванврский особняк?

— Такая мысль ему не приходила.

— Словом, если бы представился случай слегка наказать его за неблагодарность по отношению к вам, вы не упустили бы такой возможности?

— По правде говоря, нет: я очень чувствителен в подобного рода вопросах.

— Думаю, такая возможность представляется вам сегодня же.

— Неужели?

— Господина Жерара только что назначили мэром Ванвра.

— Везет же некоторым! — вздохнул Жибасье.

— Имейте терпение, и вам может повезти не меньше, — пообещал Сальватор. — Ведь вы только попытались убить человека, а господин Жерар убил! Вы уже побывали на каторге, теперь его очередь, если только он не отправится еще дальше. После всего сказанного, если вы, жертва дружеских чувств, которые вы к нему питаете, хотите дать современным историкам один из величайших примеров дружбы, дошедших до нас с древних времен, и, как Нис, умереть вместе со своим Эвриалом…

— Нет!

— Я думаю, это разумно. Тогда необходимо в точности исполнить то, о чем я вам скажу.

— Чем я рискую?

— Ничем. Вы только поможете честному человеку сделать доброе дело. Я знаю, что этого недостаточно для такого рассудительного ума, как ваш. Но, помогая этому честному человеку в его добром деле, вы отработаете аванс в десять тысяч франков, который считали потерянным.

— A-а, вы имеете в виду десять тысяч, которые я одолжил своему крестнику?

— Совершенно верно.

— Ах, клянусь честью, вы правы: я действительно считал эти деньги потерянными.

— А они не пропали! И доказательство тому — эти две тысячи франков, которые вы уже можете положить себе в карман.

Сальватор кивнул Жибасье на два банковских билета, продолжавших лежать на столе.

— А вот еще три тысячи, которые вы можете прибавить к первым двум, — закончил молодой человек.

— И в них я уже не должен давать вам расписки? — спросил Жибасье.

— Вы человек сообразительный, — промолвил Сальватор.

— Это меня и губит! Слишком богатое у меня воображение, сударь, слишком богатое! Впрочем, продолжайте: что я должен делать, куда мне отправляться?

— В Ванвр.

— Это рядом.

— Раз уж вы были готовы поехать в Гейдельберг за четыре тысячи франков, надеюсь, вы не откажетесь прокатиться в Ванвр за десять.

— Запять.

— Остальные пять получите, когда вернетесь.

— Я готов поехать в Ванвр. Но что я должен там делать?

— Сейчас я вам скажу. В честь своего назначения господин Жерар дает сегодня ужин на двенадцать персон. Он вас не пригласил из опасения, что вы окажетесь тринадцатым и принесете ему несчастье.

— Я и впрямь заметил, что он очень суеверен, — подтвердил Жибасье.