Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 32. Сальватор. Часть. 1,2

Назад: XXIV «ПРЕКРАСНАЯ ТЕРЕЗА»

Дальше: XXXVIII БУЛЬВАР ИНВАЛИДОВ

XXXII

ДУШЕВНЫЕ НЕВЗГОДЫ, ОТЯГОЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

На что же решился Петрус?

Возможно, мы об этом узнаем из отправленных им писем. Начнем с того из них, что адресовано на бульвар Инвалидов.

"Любимая Регина!

Простите, что я на несколько дней покидаю Париж, не увидевшись с Вами, ничего Вам не сообщив о своем отъезде ни в письме, ни лично. Неожиданное событие, в котором, впрочем, уверяю Вас, нет ничего страшного, вынуждает меня сопроводить отца в Сен-Мало.

Позвольте Вам сказать, дабы полностью Вас успокоить: то, что я гордо назвал событием, в действительности всего-навсего денежное дело.

Но оно затрагивает интересы человека, — простите мне это кощунство и извините, что я так говорю! — которого я люблю после Вас больше всех на свете: моего отца.

Я говорю об этом шепотом, Регина, опасаясь, как бы меня не услышал Господь и не наказал за то, что я люблю Вас больше того, кому моя любовь должна была бы принадлежать в первую очередь.

Если Вам также необходимо сказать мне, что Вы меня любите, как мне необходимо об этом услышать, и если Вы хотите не заставить меня забыть о Вашем отсутствии, но помочь мне пережить его, написав одно из тех писем, в которые Вы так трогательно умеете вкладывать часть своей души, отправьте его до востребования в Сен-Мало, но не позднее завтрашнего дня. Я намерен отсутствовать ровно столько времени, сколько необходимо на дорогу и на дело, призывающее меня туда, — иными словами, не более шести дней.

Постарайтесь сделать так, чтобы и по возвращении я нашел ожидающее меня письмо. Если бы Вы знали, как оно мне будет необходимо!

До свидания, любимая Регина! Вас покидает лишь моя земная оболочка, зато сердцем, душой, мыслями — всем, чем человек способен любить, — я с Вами.

Петрус".

А вот что он сообщил Сальватору:

"Друг мой!

Прошу Вас отнестись к моей просьбе так, словно это завещание Вашего умирающего отца: исполните ее слепо, не рассуждая, умоляю Вас об этом.

По получении моего письма возьмите оценщика и отправляйтесь ко мне. Прикажите описать моих лошадей, оружие, карету, картины, мебель, ковры — словом, все, что у меня есть. Оставьте мне лишь самое необходимое.

Когда опись будет готова, оцените каждую вещь.

Затем прикажите расклеить объявления, а также дайте сообщение в газеты — думаю, это входит в введение Жана Робера, — объявите о распродаже мебели из художественной мастерской.

Назначьте распродажу на воскресенье 16-го числа текущего месяца, чтобы любители успели осмотреть все на месте.

Постарайтесь найти такого оценщика, который бы разбирался в предметах искусства и правильно их оценил.

Я бы хотел получить за движимое имущество не меньше тридцати пяти — сорока тысяч франков.

Искренне Ваш, мой дорогой Сальватор.

Ex imo corde

Петрус.

P.S. Расплатитесь с моим лакеем и отпустите его".

Петрус знал Сальватора: он не сомневался, что к его возвращению все будет точно исполнено.

И действительно, когда он приехал домой на шестой день после своего отъезда, на двери он увидел объявление, а на лестнице — снующих вверх и вниз любопытных.

У него сжалось сердце.

Ему не хватило смелости войти в мастерскую. Небольшой коридор вел прямо к нему в спальню. Он отправился туда, заперся, тяжело вздохнул, сел и спрятал лицо в ладонях.

Петрус был доволен собой и гордился принятым решением, но это далось ему не без борьбы и сожалений.

Читатели догадались, зачем Петрус ездил в Сен-Мало и зачем он вернулся.

В Сен-Мало он побывал, дабы воспрепятствовать тому, чтобы ферма его доброго и самоотверженного отца — последний обломок его состояния — ушла из рук капитана; он хотел обеспечить пристанище на закате дней тому, кому был обязан жизнью. Сделать это оказалось нетрудно, так что старик ни о чем и не догадался: нотариус разорвал составленный было для вида акт, Петрус попрощался с отцом, и тот поспешил к постели умирающего друга.

Потом Петрус прибыл в Париж, чтобы уладить вторую — более трудную и, признаться, болезненную — часть дела; молодой человек решил, как мы видели, продать лошадей, экипаж, мебель, картины, японские вазы, фландрские сундуки, оружие и ковры, чтобы расплатиться с долгами, а потом так же прилежно снова взяться за работу, как ученик Школы изящных искусств готовится к конкурсу на большую Римскую премию.

Разумеется, отказываясь от безумного расточительства, а самое главное, отдавая живописи все время, которое раньше он тратил даже не на то, чтобы увидеть, а чтобы попытаться увидеть Регину, Петрус надеялся скоро поправить свое положение — и в искусстве, и в денежном отношении. Тогда уже он смог бы помогать отцу, а не отец был бы вынужден снимать с себя последнюю рубашку, оплачивая безумную роскошь своего сына.

Несомненно, все это было логично, честно, разумно. Но нет ничего труднее, чем следовать по пути разума, честности и логики. Вот почему в большинстве случаев долгу и не подчиняются. В самом деле, продать все эти радующие глаз роскошные безделушки, к которым уже успел привязаться, и вновь оказаться в четырех голых стенах — да разве такое сделаешь ради забавы? Нет, положение было удручающим, и выйти из него возможно было лишь таким вот мучительным способом.

Бедность сама по себе ничуть не пугала Петруса. Сдержанный от природы и весьма бережливый, он вполне умел обходиться пятью франками в день. Не будь в его жизни Регины, он и не думал бы о богатстве. Разве не был он наделен тремя величайшими дарами: талантом, молодостью и любовью?

Но именно его любовь, то есть то, чем жила его душа, могла быть раздавлена бедностью.

Увы! Женщина, готовая ради нашего удовольствия броситься в огонь, поставить на карту свою жизнь и доброе имя и прийти — как Джульетта к Ромео, ожидающему под балконом, — в сад и одарить его ночным и мимолетным поцелуем, зачастую не согласится вложить свою аристократическую ручку в нашу руку в дешевой перчатке.

И потом, попробуйте побегать по грязной мостовой за каретой, увозящей вашу возлюбленную, постойте на обочине одной из аллей Булонского леса в ожидании встречи с любимой, если еще накануне видели, как она садилась на великолепного скакуна из конюшен Дрейка или Кремье!

Кроме того, бедность наводит тоску, обесцвечивает даже самые свежие и здоровые лица. Бедняк словно носит на лбу отпечаток вчерашних забот и бессонной ночи.

Все, что мы сказали, философу могло бы показаться наивным, несерьезным, смешным, но эта мучительная мысль, что нельзя отныне приехать в собственной двухместной карете или в тильбюри на вечер, куда Регина прибыла в своей коляске; что невозможно встретиться с ней во время верховой прогулки по Внешним бульварам, где он увидел ее впервые, или на дорожках Булонского леса, где она бывала ежедневно, — мысль эта, вопреки всем философам земного шара, наполняла сердце Петруса печалью. По правде говоря, философы не понимают любви, а доказательством служит то, что, как только они влюбляются, они перестают быть философами.

Наконец, как принять подобающий вид в гостиных Сен-Жерменского предместья: там встречают колкостями бедных дворян, а Петрус был там принят не как талантливый художник, а именно как дворянин старинного рода? Сен-Жерменское предместье прощает дворянину талант при одном условии: если он не зарабатывает талантом на жизнь.

Петрус встречался с Региной на бульваре, видел ее мельком в Булонском лесу и мог время от времени бывать у нее. Но встречи в свете служили предлогом его визитов, и потом, у нее Петрус не только не мог бывать часто, но и почти не оставался с ней наедине: они виделись в присутствии то г-на де Ламот-Удана, то маркизы де Латурнель, всегда — Пчелки, изредка — г-на Рапта. Граф Рапт наблюдал за ним исподлобья, и взгляд его всякий раз выражал следующее: "Я знаю, что вы мой смертельный враг; я знаю, что вы любите мою жену; однако держите себя в руках, я слежу за вами обоими".

"Да, черт возьми! Да, ваш самый страшный, смертельный, беспощадный враг, господин Рапт!" — думал про себя Петрус.

Целых полгода Петрусу сопутствовала удача, он наслаждался роскошью и получал разнообразные удовольствия, предоставляемые богатством, как вдруг приходилось от всего отказаться.

Повторяем: он оказался в удручающем положении.

О бедность, бедность! Сколько готовых распуститься сердец ты скосила? Сколько уже распустившихся цветов души ты сбила и разметала по ветру! О бедность, мрачная богиня! Ты дыхание и коса смерти!

Правда, Регина была необыкновенная женщина… Может быть!..

Знаете, что происходит с путешественником, заблудившимся в катакомбах? Разбитый усталостью, он садится на выщербленный камень или чье-нибудь надгробие и, обливаясь потом, тревожно всматривается и вслушивается, не мелькнет ли свет, не донесется ли какой-нибудь звук; ему чудится свет, звук, он встает и говорит: "Может быть!"

Так было и с Петрусом: он только что заметил, как мелькнул огонек в конце темного подземелья.

"Может быть!.. — сказал он себе. — Отбросим ложный стыд! В первый же раз когда я ее увижу, обо всем ей расскажу: и о своем глупом тщеславии, и о взятом в долг богатстве. Довольно гордыни! Для меня теперь одна слава, одна радость — трудиться ради нее и положить мой успех к ее ногам. Она женщина необыкновенная и, может быть… может быть, полюбит меня за это еще сильнее".

О прекрасная юность, в которую надежда входит, словно луч света сквозь хрусталь! О прелестная пташка, что поет о страдании, когда не может больше петь о любви!

Петрус сказал себе, принимая это решение, еще много такого, что мы не станем здесь повторять. Скажем лишь, что, рассуждая таким вот образом вслух, он сбросил дорожный костюм, выбрал элегантный утренний костюм и поспешно оделся.

Потом, не заходя в мастерскую, откуда доносился топот сапог и разговор посетителей, он спустился по лестнице, оставил у привратника ключ от спальни, а тот протянул Петрусу небольшой конверт. Молодой человек с первого взгляда узнал дядюшкин почерк.

Дядя приглашал Петруса поужинать, как только тот вернется в Париж. Вероятно, генерал хотел знать, пошел ли его урок впрок.

Петрус сейчас же послал привратника в особняк Куртене передать дяде, что племянник вернулся и будет иметь честь навестить генерала ровно в шесть часов вечера.

XXXIII

ПЕСНЬ РАДОСТИ

Мы не объяснили, ни зачем Петрус оделся, ни куда он направился, однако читатель, должно быть, обо всем догадался.

Петрус спустился по лестнице словно на крыльях, зашел, как мы сказали, к привратнику, по привычке спросил, нет ли для него других писем, кроме дядиного, машинально взглянул на несколько конвертов, которые ему были поданы, и, не увидев желанного почерка, отмахнулся от писем. Потом вынул из кармана изящный надушенный конверт, надписанный мелким почерком, поднес письмо к губам и шагнул за порог.

Это письмо Регины он получил в Сен-Мало.

Двое влюбленных писали друг к другу ежедневно: Петрус посылал письма на имя ее горничной Нанон, а Регина направляла свои послания непосредственно Петрусу.

В исключительных обстоятельствах своего брака Регина черпала силу, помогавшую смягчить их разлуку.

Однако Петрус сам предложил ей не писать к нему домой во время его отсутствия: затерявшееся или перехваченное письмо могло погубить их обоих.

Молодой человек хранил ее письма в небольшом металлическом сейфе великолепной работы, запертом в сундуке.

Само собой разумеется, что сундук был исключен из предстоящей распродажи: это была святыня. Петрус, как и положено в таких случаях, относился к нему с благоговением и продавать его считал святотатством.

Если бы человек занимал одну и ту же квартиру с той же мебелью начиная с двадцатилетнего возраста и до пятидесяти лет, он мог бы по этой мебели восстановить историю своей жизни в мельчайших подробностях. К сожалению, человек испытывает время от времени потребность сменить квартиру и обновить обстановку.

Заметим, что Петрус никогда не расставался с ключом от заветного сундука: он носил его на шее, на золотой цепочке. Кроме того, слесарь, чинивший однажды этот замок, утверждал, что даже самый ловкий взломщик лишь напрасно Станет терять время, если попытается его отпереть.

С этой стороны Петрус мог быть спокоен.

Как французские короли ожидают на ступенях склепа Сен-Дени, когда их наследник придет им на смену, так и письмо Регины ожидало на груди Петруса, пока следующее послание займет его место. Тогда первое письмо отправлялось к своим собратьям в железный сейф, открывавшийся, когда Петрус бывал в Париже, ежедневно, получая новый вклад, то есть послание, пришедшее накануне.

Еще раз поцеловав и спрятав конверт в карман, Петрус проворно выбежал за порог, поспешил на улицу Нотр-Дам-де-Шан, потом на улицу Шеврёз и вышел на Внешний бульвар.

Нужно ли говорить о цели его пути?

Петрус тем же пружинистым шагом пошел по бульвару Инвалидов и остановился лишь за несколько шагов до решетки, за которой был расположен особняк маршала де Ламот-Удана.

Окинув взглядом бульвар и убедившись, что гуляющих почти нет, Петрус осмелился подойти к решетке поближе.

Он ничего не увидел, и его, как ему показалось, никто не заметил; он прошелся немного назад и, прислонившись спиной к огромной липе, поднял глаза на окна Регины.

Увы! Солнце било прямо в окна, и ставни были заперты; однако он был уверен: прежде чем стемнеет, один или другой ставень непременно приподнимется и за ним покажется непорочная возлюбленная, с которой он был разлучен целую вечность.

Однако ему не давал покоя поток мыслей.

Что она делает сейчас? У себя ли она? Думает ли о нем, когда он совсем рядом с ней?

Обычно бульвар Инвалидов безлюден, но время от времени по нему случается пройти сбившемуся с пути прохожему.

Один из таких прохожих показался недалеко от Петруса.

Петрус оставил дерево и пошел дальше.

Он уже давно изучил все необходимые марши и контрмарши, чтобы избежать взглядов прохожих или расспросов соседей.

Он двинулся той же пружинистой походкой навстречу прохожему, приняв чрезвычайно озабоченный вид человека, торопящегося по своим делам.

Иногда Регина не могла показаться в окне, чтобы увлеченно прибегнуть к выразительной системе телеграфных знаков, придуманной влюбленными задолго до того, как правительства догадались сделать из нее средство политического общения; но она догадывалась, что Петрус здесь, и в окне мелькали то конец шарфа, то локон; Регина роняла в щель между планками жалюзи либо веер, либо платок, а иногда цветок.

Петрус бывал особенно рад цветку, ведь это означало: "Приходи сегодня вечером, дорогой Петрус! Надеюсь, мы сможем увидеться ненадолго".

Случалось и так, что он не видел ни шарфа, ни локона, ни платка, ни веера, ни цветка. Но, не видя Регину, он слышал ее голос: она отдавала приказание слуге; иногда доносился звук поцелуя: она целовала в лоб малышку Пчелку — этот сладкий поцелуй эхом отдавался в сердце молодого человека.

Но счастливейшие часы для Петруса наступали с приближением вечера, даже когда у него не было надежды увидеться с Региной.

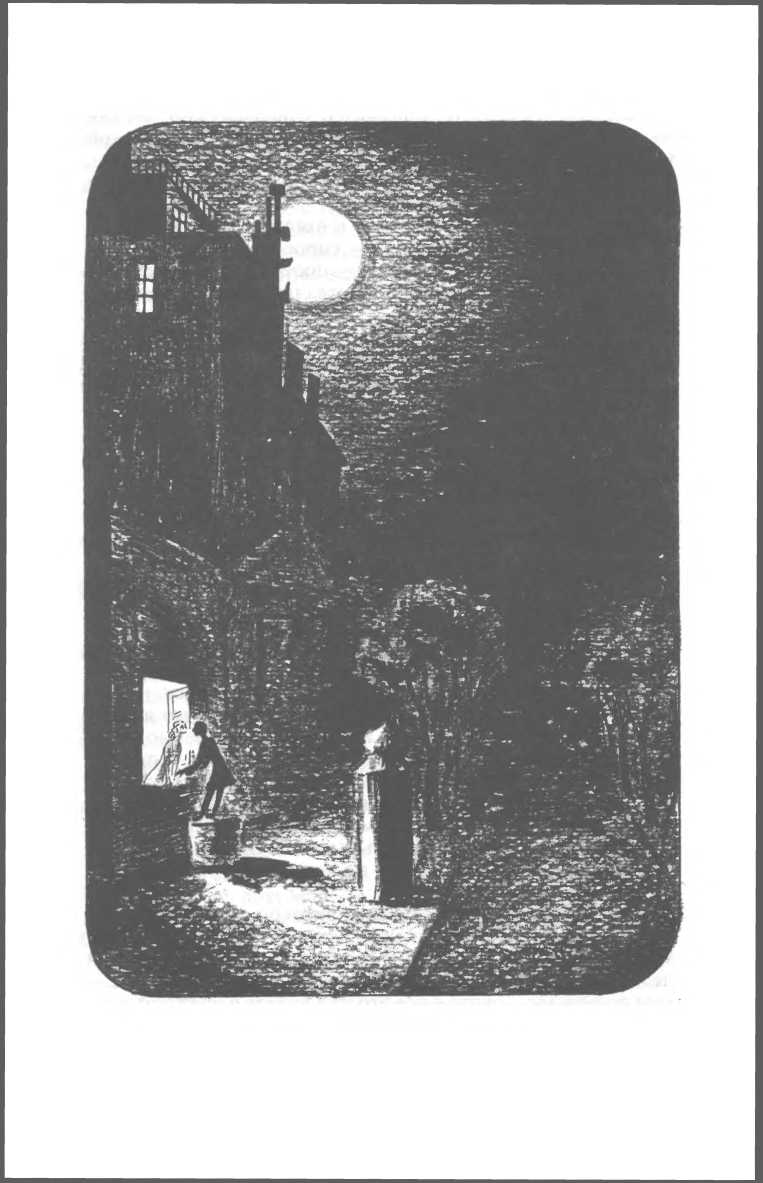

Независимо от того, роняла девушка цветок, означавший свидание, или нет, с наступлением сумерек Петрус приходил и становился под деревом. У него было свое любимое место, откуда видно было лучше, зато он сам не бросался в глаза.

Стоя там, он бродил взглядом по всему фасаду дома, предаваясь нежным мечтам и восхитительному созерцанию. Регина даже не подозревала о его присутствии: зная, что Петрус здесь, она бы придумала, как отворить окно и послать ему в свете луны или мерцании звезды вполне заслуженный им поцелуй.

Но нет, в такие ночи, когда Петрусу ничто не было обещано, он не просил даже поцелуя, слова, взгляда.

Когда он встречался с Региной, он ни в коем случае не говорил ей: "Все ночи, любимая, я провожу рядом с вами". Нет, он боялся смутить покой молодой женщины во время ее целомудренного сна.

И он хранил в своем сердце сладостную тайну этих ночных прогулок; он был счастлив тем, что не спит в те часы, когда Регина отдыхает, — так бывает счастлива мать, глядя на спящее дитя.

Один Бог знает и один он мог бы сказать, что такое чистая радость — поскольку в человеческом языке не хватает слов, чтобы выразить тайное блаженство, — что такое чистая радость, трепетные волнения в душе двадцатипятилетнего мужчины, когда под окнами любимой он предается мечтам и молчаливому созерцанию. Тогда небо, воздух, земля — все принадлежит влюбленному. И не только земля, которую он попирает, но все миры, вращающиеся у него над головой, в его власти. Вырвавшись из рубища материи, его душа, словно белая звезда, сияет в чистом эфире между Богом и людьми.

Но, надо сказать, краток миг, когда ангелы возносят душу влюбленного на своих белоснежных крыльях, слишком быстро наступает минута, когда ей снова хочется воспарить, но не пускает телесная оболочка, отяжелевшая под спудом прожитых лет, и душа, едва успев подняться, разбивается о землю.

Излишне говорить, что, как только прохожий исчез из виду, Петрус возвратился на прежнее место.

Душа его витала в небесах вместе с ангелами.

А тем временем ставни оставались совершенно неподвижны. Текли секунды, минуты, часы; очевидно, Петрус опоздал — Регина уехала.

Впрочем, беда была невелика: находилась она дома или отсутствовала — Петрус мысленно не переставал с ней разговаривать. Он рассказывал ей долгую элегическую историю своих бед. Безумец! Чтобы ей понравиться, думал он, надо было представляться не тем, кем он был в действительности, а выставлять напоказ материальную роскошь, но не великолепие таланта. Он представлял, как Регина, слушая его, рассмеется, пожмет плечами, назовет его глупым мальчишкой! Она проведет своей изящной белой рукой по его непокорным кудрям, окинет его сияющим взглядом и скажет: "Еще! Еще!" — и он, посмеиваясь над собственными недавними страхами, расскажет все: и о приезде отца, и об истории с фермой. Но вот Регина перестает смеяться, она плачет и говорит ему сквозь слезы: "Трудись, мой Петрус, стань гениальным художником. Обещаю, что для меня будет важно, как твоя рука умеет держать кисть, а не какая на этой руке перчатка. Трудись, и, когда я не встречу тебя в Булонском лесу на твоем сером в яблоках арабском скакуне, с черным хвостом и фивой, с глазами и ногами газели, словно созданном для погони, я скажу себе: "Мой Ван Дейк работает и готовится пожать славу на будущей выставке. Трудись, мой любимый Петрус, и стань гениальным художником!""

Так размышлял Петрус, как вдруг до него донесся стук кареты, подъезжавшей со стороны Дома инвалидов.

Он обернулся: это Регина возвращалась в обществе маркизы де Латурнель и маршала де Ламот-Удана.

Петрус снова пошел прочь, переходя от дерева к дереву, так что если его и заметили, то узнать могла бы только Регина.

Он не смел повернуть головы.

Ворота с грохотом распахнулись, потом снова захлопнулись, огромный ключ проскрежетал в замке.

Только тогда Петрус обернулся: коляска въехала на двор.

На Доме инвалидов пробило половину шестого.

Дядюшка ужинал ровно в шесть: у Петруса было еще минут двадцать.

Он не стал терять время даром и занял привычное место для наблюдения.

Он говорил себе, что Регина могла бы сразу после возвращения подняться в свою комнату и подойти к ставню. Это заняло бы всего несколько минут, стоило лишь дождаться удобного случая или найти подходящий предлог. Да видела ли она его? Как помнят читатели, Петрус не посмел обернуться.

На Доме инвалидов пробило три четверти шестого.

Не успел еще отзвучать последний удар колокола, как ставень отодвинулся и в окне показалась сначала белокурая головка Пчелки.

Но Пчелка всегда была предвестницей Регины, как святой Иоанн — предтечей Христа: позади девочки появилась молодая женщина.

Петрус прочел в ее взгляде, что она знала о его присутствии.

Но как долго он тут находился? Петрус совершенно забыл о времени и сам бы не мог этого сказать.

Взгляд Регины ясно говорил: "Я уезжала не по своей воле; я не хотела выходить из дома, я знала, что ты придешь, и ждала тебя. Прости, я не могла вернуться раньше, однако вот я…"

Регина улыбнулась и будто продолжала: "Не волнуйся, любимый, за ожидание тебя ждет награда: я приготовила тебе сюрприз".

Петрус умоляюще сложил руки на груди.

Что еще за сюрприз?

Регина продолжала улыбаться.

Петрус забыл о времени, об ужине у дяди, о том, что дядюшка, подобно Людовику XIV, приходил в бешенство, когда его заставляли ждать.

Наконец Регина вынула розу из белокурых Пчелкиных волос, поднесла ее к губам и уронила вместе с поцелуем, а затем прикрыла ставень.

Петрус радостно вскрикнул: он увидит Регину вечером!

Когда ставень захлопнулся, он мысленно послал миллион поцелуев за один, полученный от любимой, и только тогда вспомнил о дяде. Он вынул часы и посмотрел на циферблат.

Было без пяти шесть!

Петрус полетел на улицу Плюме, как впервые вспугнутый молодой олень.

Профессиональный бегун добежал бы от особняка Ламот-Уданов до особняка Куртене за десять минут: Петрус уложился в семь.

Генерал Эрбель был настолько любезен, что подождал племянника две минуты. Однако, потеряв терпение, он сел за стол в одиночестве, как вдруг дважды брякнул колокольчик, предупреждая о приходе запоздавшего сотрапезника.

Генерал уже доедал раковый суп.

При виде племянника он грозно сдвинул брови, словно разгневавшийся олимпийский бог, и австриец Франц, горячо любивший Петруса, шепотом стал за него молиться на родном языке.

Но лицо генерала сейчас же просветлело: племянник выглядел довольно жалко.

Петрус обливался потом.

— Клянусь честью, — заметил генерал, — тебе бы следовало постоять в передней, чтобы с тебя стекла вода, мой мальчик: ты намочишь стул.

Петрус встретил дядину остроту улыбкой.

В эту минуту генерал мог извергнуть на него весь огонь преисподней: у Петруса на душе пели райские птицы.

Он поцеловал дядину руку и сел напротив.

XXXIV

О ВЕСНА, МОЛОДОСТЬ ГОДА!

О МОЛОДОСТЬ, ВЕСНА ЖИЗНИ!

В девять часов Петрус простился с дядей и снова отправился на улицу Нотр-Дам-де-Шан.

Перед тем как подняться к себе, он поднял голову и взглянул на окна мастерской, которая через пять дней должна была опустеть. Петрус увидел свет.

— Жан Робер или Людовик, — прошептал он.

Он кивнул привратнику, что означало: "Я не беру ключ, потому что меня ждут" — и прошел к себе.

Молодой человек не ошибся: его ожидал Жан Робер.

Как только Петрус появился на пороге, Жан Робер бросился к нему в объятия с криком:

— Успех, дорогой Петрус! Успех!

— Какой успех? — не понял тот.

— И не просто успех — овация! — продолжал Жан Робер.

— О чем ты? Говори же! — улыбнулся Петрус. — Если успех, я готов ему аплодировать; если овация, я готов в ней участвовать.

— Как "какой успех"? Как "какая овация"? Разве ты забыл, что я сегодня утром читал актерам Порт-Сен-Мартен свою новую пьесу?..

— Я не забыл, а не знал. Итак, значит, успех полный?

— Огромный, друг мой! Они словно обезумели. Во втором акте Данте встал и подошел пожать мне руку, а в третьем Беатриче меня поцеловала — как ты знаешь, роль Беатриче исполняет сама Дорваль! Когда же я окончил чтение, все: актеры, директор, постановщик, суфлер — бросились мне на шею.

— Браво, дорогой мой!

— Я пришел поделиться с тобой своей радостью.

— Спасибо! Твой успех меня очень радует, но совсем не удивляет. Мы с Людовиком предсказали тебе, что так и будет.

И Петрус вздохнул.

Войдя в мастерскую, где он не был уже несколько дней, и оказавшись в окружении произведений искусства и фантазии, собранных с огромным трудом, Петрус вспомнил, что скоро со всем этим расстанется, и, видя, как радуется Жан Робер, не смог подавить вздох.

— Вот как? — вскричал Жан Робер. — Не очень-то ты весел, вернувшись из Сен-Мало! Дорогой друг! Теперь мой черед спросить: "В чем дело?"

— А я вслед за тобой повторю: "Разве ты забыл?"

— О чем?

— Снова увидев все эти предметы, безделушки, мебель, сундуки, с которыми мне придется расстаться, я должен сказать, что мне изменяет мужество, а сердце обливается кровью.

— Тебе придется с этим расстаться, говоришь?

— Разумеется.

— Ты хочешь сдать свою квартиру вместе с обстановкой или намерен отправиться в путешествие?

— Неужели ты не знаешь?

— Чего?

— Сальватор тебе не сказал?

— Нет.

— Ну и отлично, поговорим о твоей пьесе.

— Нет, черт возьми! Поговорим о том, почему ты вздыхаешь. Тогда никто не скажет, что я веселюсь, когда тебе грустно.

— Дорогой мой! В ближайшее воскресенье все это пойдет с молотка.

— С молотка?

— Да.

— Ты продаешь свою мебель?

— Ах, дорогой друг! Если бы это была моя мебель, я бы ее не продавал.

— Не понимаю.

— Она станет моей после того, как я ее оплачу. Вот я ее и продаю, чтобы оплатить.

— Понимаю…

— Ничего ты не понимаешь!

— Тогда объясни.

— По правде говоря, мне стыдно рассказывать своему лучшему другу о собственных слабостях.

— Да полно тебе! Продолжай!

— Дело в том, дорогой мой, что я едва не разорил отца.

— Ты?

— Да, моего славного и благородного отца! Я вовремя остановился, друг мой. Еще месяц, и было бы слишком поздно.

— Петрус, дорогой друг! У меня в ящике три билета, подписанных "Тара"; это одна из подписей не только самых разборчивых, но и самых уважаемых из всех мне известных. Само собой разумеется, что билеты в твоем распоряжении.

Петрус пожал плечами и, поблагодарив друга, спросил:

— А как же твое путешествие?

— Прежде всего, дорогой Петрус, мне было бы грустно путешествовать, зная, что тебе невесело. Кроме того, у меня репетиции, представление.

— И еще кое-что, — со смехом подхватил Петрус.

— О чем ты? — не понял Жан Робер.

— Разве на улице Лаффита все кончено?

— Ах, великий Боже! Почему же кончено? Это все равно, что я спросил бы: "На бульваре Инвалидов все кончено?"

— Молчи, Жан!

— Ты меня озадачил! Можно подумать, будто ты отказываешься от моих трех тысяч франков, не зная, что с ними делать!

— Дорогой мой! Я отказываюсь вовсе не потому, хотя отчасти ты и прав: тысячи экю мне не хватит.

— Послушай! Ты подмажь моей тысячей экю самых крикливых кредиторов; уговори их подождать до моего представления; на следующий день мы сходим к Порше, и у нас будет десять, пятнадцать тысяч франков, раз уж так надо, и без единого су процентов.

— Кто такой Порше, друг мой?

— Единственный в своем роде человек, Ювеналова rаrа avis, отец-кормилец всех литераторов, истинный министр изящных искусств, которому Провидение поручило раздавать премии и награды за талант. Хочешь, я скажу ему, что мы вместе пишем пьесу? Он одолжит тебе под нее десять тысяч.

— Ты с ума сошел! Разве я сочиняю пьесы?

— Ты не настолько глуп, знаю; но я напишу ее один.

— Да, а я разделю с тобой деньги.

— Совершенно верно! Отдашь, когда сможешь.

— Спасибо, дорогой. "Когда смогу" наступит нескоро, если вообще когда-нибудь наступит.

— Да, понимаю. Ты предпочел бы обратиться к какому-нибудь еврею из колена Левия: этих не совестно заставлять ждать — они свое всегда наверстают.

— Евреи здесь ни при чем, дружище.

— Вот чертовщина! Сразу видно, что искусство имеет свои границы. Как?! Я драматург, я обязан придумывать трудные положения, а потом находить из них выход, запутывать ситуацию, а затем распутывать узел. Я претендую на создание комедии как у Бомарше, трагедии как у Корнеля, драмы как у Шекспира, а в жизни выходит так, что мы пыжимся понапрасну, подобно ворону, который мечтает стать орлом; и нужно-то всего каких-нибудь двадцать пять — тридцать тысяч франков, и мы, может быть, способны заработать эти деньги и руками, и головой, и сердцем, но в будущем. Сейчас же мы не знаем, какому богу молиться! Что делать?!

— Трудиться! — послышался из глубины мастерской чей-то ласковый и внятный голос.

Уже по одному этому слову читатели, несомненно, догадались, какой добрый гений пришел на помощь пребывавшему в нерешительности художнику и смущенному литератору.

Это был Сальватор.

Двое друзей одновременно повернули головы: Жан Робер — с радостью, Петрус — с благодарностью. Оба протянули вновь прибывшему руки.

— Добрый вечер, господа! — отвечал тот. — Кажется, вы пытались ответить на важнейший вопрос: "Позволено ли человеку жить ничего не делая?"

— Совершенно верно, — подтвердил Петрус. — И я отвечал величайшему труженику Жану Роберу, который в двадцать шесть лет сделал больше, чем многие члены Академии в сорок: "Нет, тысячу раз нет, дорогой друг".

— Неужели наш поэт превозносил леность?

— Добейтесь признания в "Каво", дорогой мой, будете сочинять по одной песенке в месяц, в три месяца или даже в год, и никто вам слова не скажет.

— Да нет, он просто-напросто предлагал мне свой кошелек.

— Не соглашайтесь, Петрус; если бы вам надлежало принять подобную услугу от друга, я потребовал бы, чтобы предпочтение вы отдали мне.

— Я ни от кого не приму этой жертвы, друг мой, — отозвался Петрус.

— Не сомневаюсь, — сказал Сальватор, — и, зная, что вы не согласитесь, я не стал предлагать вам деньги.

— Значит, по-вашему, мы должны смириться с распродажей? — спросил Жан Робер у Сальватора.

— Без колебаний! — заявил Сальватор.

— Продаем! — решительно произнес Петрус.

— Продаем, — вздохнул Жан Робер.

— Продаем, — подтвердил Сальватор.

— Продаем! — эхом отозвался в мастерской четвертый голос.

— Людовик! — обрадовались трое друзей.

— Мы, стало быть, занимаемся распродажей? — спросил молодой доктор, подходя с распростертыми объятиями и улыбкой на устах.

— Да.

— А что продаем? Можно узнать?

— Наши души, скептик ты этакий! — проговорил Жан Робер.

— Продавайте свою, если хотите, — сказал Людовик, — а я свою с продажи снимаю: я нашел ей другое применение.

И, забыв о распродаже, четверо друзей заговорили об искусстве, литературе, политике, а тем временем чайник запел на огне, и каждый стал готовить себе чай.

Чай хорош только тогда — примем к сведению эту аксиому, очень важную для настоящих любителей его, — когда его готовишь сам.

Друзья просидели до полуночи.

Но, заслышав бой часов, все вскочили, словно от удара электрического тока.

— Полночь, — заметил Жан Робер, — мне пора домой.

— Полночь! — воскликнул Людовик. — И мне домой пора.

— Полночь, — проговорил Сальватор, — я должен идти.

— Мне тоже нужно идти, — сказал Петрус.

Сальватор протянул ему руку.

— Только мы двое сказали правду, дорогой Петрус, — заметил комиссионер.

Жан Робер и Людовик расхохотались.

Все четверо, смеясь, стали спускаться.

На пороге они остановились.

— Хотите, я скажу каждому из вас, куда он идет? — спросил Сальватор.

— Скажите! — воскликнули трое приятелей.

— Вы, Жан Робер, направляетесь на улицу Лаффита.

Жан Робер попятился.

— Теперь скажите им! — рассмеялся он.

— Людовик! Сказать, куда идете вы?

— Пожалуй!

— На улицу Ульм.

— Я в самом деле туда собирался, — признался Людовик, делая шаг назад.

— А вы, Петрус?

— О! Я…

— Отправляетесь на бульвар Инвалидов. Не падайте духом, Петрус!

— Постараюсь! — отвечал Петрус, пожимая Сальватору руку.

— А куда идете вы? — спросил Жан Робер. — Вы же понимаете, дорогой друг, что было бы нечестно, если бы вы унесли с собой все три наших секрета, а мы не взяли бы даже по кусочку вашей тайны!

— Куда иду я? — без улыбки переспросил Сальватор.

— Да, вы.

— Я попытаюсь спасти господина Сарранти, которого должны через неделю казнить.

На том друзья и разошлись.

Однако художнику, поэту и доктору не давала покоя одна и та же мысль.

Насколько выше них был этот таинственный комиссионер, втайне подготовлявший великое дело, в то время как каждого из них занимала лишь любовь к женщине! Он же радел за все человечество!

Правда, он любил Фраголу, а Фрагола любила его.

XXXV

УЛИЦА ЛАФФИТА

Последуем за каждым из наших героев; возможно, так мы скорее приблизимся к развязке нашей истории.

В порядке сделанного Сальватором перечисления мы начнем с Жана Робера.

От Западной улицы до улицы Лаффита путь неблизкий. Поэт взял на улице Вожирар кабриолет, ехавший порожняком от заставы Мен. Жан Робер проехал почти через весь город. К концу 1827 года Париж кончался улицей Новых Афин, а улица Новых Афин начиналась от улицы Сен-Лазар.

Жан Робер предупредил кучера, что он выйдет, не доезжая до середины улицы Лаффита.

Но напрасно кучер пытался выяснить, какой ему нужен номер.

— Я сам вас остановлю, — отвечал Жан Робер.

На недавно построенной церкви Лоретской Богоматери пробило четверть первого.

Жан Робер расплатился с кучером, как положено довольному успехом поэту и счастливому влюбленному, и, завернувшись в плащ, заторопился прочь. В те времена молодые люди, подражая изображенным на фронтисписах Байрону, Шатобриану и г-ну д’Арленкуру, еще носили плащи.

Подойдя к дому № 24, Жан Робер остановился.

Улица была пустынна. Молодой человек нажал на едва заметный звонок, расположенный рядом с тем, что бросался в глаза, и стал ждать.

Привратник не захотел дергать за шнур, а вышел отпереть дверь самолично.

— Натали? — вполголоса спросил Жан Робер, опуская золотую монету в руку важного привратника, дабы вознаградить его за беспокойство среди ночи.

Привратник понимающе кивнул, ввел Жана Робера в свою каморку и отворил дверь на служебную лестницу.

Жан Робер бросился наверх.

Привратник прикрыл за ним дверь.

Он взглянул на золотую монету и заметил:

— Вот черт! Похоже, мадемуазель Натали нашла себе выгодное дельце. Меня не удивляет, что она так элегантна!

Жан Робер поднимался стремительно; это указывало на то, что ему здесь все знакомо; он очень спешил поскорее добраться до четвертого этажа, что, видимо, и было целью его ночного путешествия.

Это было тем более вероятно, что наполовину скрытая сумраком девушка поджидала его появления.

— Это ты, Натали? — спросил молодой человек.

— Да, сударь, — отвечала субретка; ее безупречный наряд полностью оправдывал то, что сказал о ней привратник.

— Что твоя госпожа?

— Предупреждена.

— Она сможет меня принять?

— Надеюсь, что так.

— Узнай, Натали, узнай!

— Не угодно ли вам пока войти в голубятню? — с улыбкой спросила современная Мартон.

— Куда скажешь, Натали, куда скажешь, дитя мое, лишь бы там, куда я войду, мне не пришлось ждать слишком долго.

— На этот счет можете не волноваться: вы любимы!

— Правда, Натали, я любим?

— Да, но ведь вы того и заслуживаете.

— Не льсти мне.

— О вас пишут в газетах!

— А разве в газетах не пишут о господине де Маранде?

— Это так, но он совсем другое дело.

— Скажешь тоже!

— Он не поэт.

— Нет, зато он банкир. Ах, Натали, если бы женщинам пришлось выбирать между банкиром и поэтом, поверь мне, мало кто из них отдал бы предпочтение поэту…

— А вот моя госпожа…

— Твоя госпожа, Натали, не женщина, она ангел.

— Кто же тогда я?

— Ужасная болтушка, которая отнимает у меня все время.

— Войдите, — пригласила субретка. — И постарайтесь наверстать упущенное.

И она втолкнула Жана Робера в "голубятню", как он сам называл небольшую квартирку.

Она состояла из прелестной комнаты и прилегавшей к ней туалетной, стены которых были обтянуты ситцем. Диваны, подушки, занавески, кровать — все было из того же ситца, что и обивка стен. Ночник, подвешенный к потолку в лампе розового богемского стекла, освещал эту небольшую комнату, напоминавшую шатер, который сильфы и ундины ставят для королевы фей, когда она объезжает свои владения.

Когда г-жа де Маранд не могла принять Жана Робера у себя, она встречалась с ним в этой квартирке; она-то и приказала обставить с этой целью комнату по своему вкусу.

А поскольку находилась она под самой крышей, молодая женщина, так же как и Жан Робер, называла ее "голубятней".

Комната заслуживала такое название не только потому, что располагалась на четвертом этаже, но и потому, что там встречались влюбленные.

Никто, кроме г-жи де Маранд, Жана Робера, Натали и обойщика, не знал о существовании этого гнездышка.

Именно здесь, в этом тайнике, хранились тысячи мелочей, составляющие богатство истинных влюбленных: пряди волос; ленты, оброненные когда-то одной и хранившиеся другим на груди; увядшие букеты пармских фиалок; даже камешки с прожилками, подобранные на морских пляжах, где влюбленные встречались раньше и бродили вместе. Там же хранилось самое дорогое сокровище: письма, благодаря которым они могли восстановить путь их страсти — от волны к волне, от дерева к дереву, от цветка к цветку. Письма почти непременно приводят к беде, однако влюбленные не в состоянии не писать их, а потом не в силах их сжечь. А ведь можно было бы сжечь письма и хранить их пепел. Впрочем, пепел — это признак смерти и эмблема небытия.

На камине лежала небольшая записная книжка, где они написали одно и то же число: 7 марта. По обеим сторонам каминного зеркала висели два небольших натюрморта с цветами, написанных г-жой де Маранд еще до замужества. Там же — странная реликвия, к которой Жан Робер, суеверный, как все поэты, относился с особым благоговением: над каминным зеркалом висели четки слоновой кости, с которыми Лидия ходила к первому причастию. Там было все, что может быть в комнате, предназначенной не только для любовных свиданий, но и для ожидания, для мечтаний; там было все, что способно скрасить ожидание и удвоить счастье.

Само собой разумеется, что ждать приходилось только Жану Роберу.

Поначалу он ни за что не хотел встречаться в этой комнате, находившейся в особняке Марандов. С деликатностью, свойственной лишь избранным, он выразил это отвращение Лидии.

Однако та сказала:

— Доверьтесь мне, друг мой, и не пытайтесь быть деликатнее меня; поверьте, я предлагаю вам то, что могу: это мое право.

Жан Робер хотел бы услышать объяснение этого права, но Лидия его оборвала на полуслове.

— Положитесь на мою щепетильность, — сказала она, — но большего не просите: это значило бы открыть вам тайну, которая мне не принадлежит.

И Жан Робер, любивший до самозабвения, закрыл на все глаза и позволил ввести себя за руку в небольшую голубятню на улице Лаффита.

Там он проводил счастливейшие часы своей жизни.

Там, как мы сказали, все было сладостно, даже ожидание.

В эту ночь, как и в другие, он находился в приподнятом настроении, он испытывал нежность и очарование, ожидая соблазнительнейшее существо. Он благоговейно припал губами к четкам, украшавшим шею Лидии, когда та была еще девочкой, и вдруг услышал шелест пеньюара и приближавшиеся шаги.

Он узнал походку и, не отрывая губы от четок, лишь полуобернулся к двери.

С четок он перенес поцелуй на лоб трепещущей молодой женщины.

— Я заставила себя ждать? — улыбнулась она.

— Вы скоры, словно пташка, — сказал Жан Робер. — Однако, как вам известно, дорогая Лидия, страдание измеряется не продолжительностью, но интенсивностью.

— А счастье?

— Счастье неизмеримо.

— Вот, значит, почему оно длится меньше, чем страдание? Ну, идемте, господин поэт! Вас ждут поздравления.

— А… Но… Почему не здесь? — спросил Жан Робер, с таким же отвращением спускавшийся в апартаменты г-жи де Маранд, с каким поначалу он поднимался в голубятню.

— Я хотела, чтобы день окончился для вас так же, как и начался: среди цветов и ароматов.

— О прекрасная Лидия! — вскричал молодой человек, окинув г-жу де Маранд влюбленным взглядом. — Чем вы не аромат и не цветок? Зачем мне куда-то идти, если рядом вы?

— Вам следует во всем мне повиноваться. Я решила, что сегодня вечером вас увенчают лаврами у меня. Идемте же, поэт, или вы останетесь без короны.

Жан Робер осторожно высвободил руку из руки прекрасной волшебницы, подошел к окну и осторожно задернул занавеску.

— А господин де Маранд у себя? — спросил он.

— У себя ли он? — беззаботно переспросила Лидия.

— Вот именно! — подтвердил Жан Робер.

— Ах! — обронила молодая женщина.

— Так как же?

— Я вас жду, вот что… Да-а, уж вас-то пташкой не назовешь: вас недостаточно просто поманить…

— Могу поклясться, Лидия: временами вы меня пугаете.

— Почему?

— Потому что я вас не понимаю.

— Да, верно. И тогда вы про себя думаете: "По правде говоря, эта милая госпожа де Маранд — просто…"

— Не продолжайте, Лидия! Я знаю, что вы не только обворожительны, но благородны и деликатны.

— Однако вы же сомневаетесь… Господин Жан Робер! Угодно ли вам пройти в мои апартаменты, да или нет? Я имею на это право.

— И ваше право — тайна, которая вам не принадлежит?

— Именно так.

— К счастью, как всякую тайну, ее можно разгадать.

— Лишь бы я вам не подсказывала: тогда моя совесть будет спокойна. Начинайте…

— Мне кажется, я уже догадался, Лидия.

— Полноте! — промолвила молодая женщина, широко распахнув глаза, в которых угадывалось скорее сомнение, нежели удивление.

— Да.

— Ну, я вас слушаю.

— Если я правильно угадаю, вы скажете "Это так"?

— Продолжайте.

— Вчера я встретил вашего мужа на аллее, что ведет в Ла Мюэтт.

— Верхом или в коляске?

— Верхом.

— Он был один?

— Я должен отвечать как есть?

— Да, дорогой. Я не ревнива.

Госпожа де Маранд произнесла эти слова с такой искренностью, что в ее правдивости сомневаться не приходилось.

— Нет, он был не один: он сопровождал прелестную амазонку.

— Неужели?

— Разве я вам сообщаю что-то новое?

— Нет, но я не вижу во всем этом тайны.

— Тогда я подумал, что, раз господин де Маранд не стесняется кататься в лесу с чужой женщиной, вы считаете себя вправе делать то, что делаете.

— Я вам не сказала, что считаю себя вправе, я сказала, что имею право.

— Значит, я не угадал?

— Нет.

— Позвольте, Лидия, задать вам вопрос.

— Пожалуйста.

— А вы ответите?

— Пока не знаю.

— Чем объяснить, что, имея такую прелестную жену, господин де Маранд, вместо того чтобы бегать за женщинами…

— Что же?

— Не стал мужем собственной жены?

— В этом и состоит тайна, которую я не могу вам открыть, дорогой поэт.

— Почему?

— Повторяю: это не моя тайна.

— Чья же?

— Господина де Маранда… Идемте!

Жан Робер, не находя больше возражений, пошел за своей прекрасной Ариадной по лабиринту особняка на улице Лаффита.

— Ну, по крайней мере, в этом лабиринте нет Минотавра! — прошептал он на ходу.

XXXVI

УЛИЦА УЛЬМ

Апартаменты г-жи де Маранд находились, как нам уже известно, во втором этаже правого крыла в особняке на улице Лаффита, или Артуа, в зависимости от того, позволяют ли нам читатели называть эту улицу ее нынешним именем или станут настаивать на прежнем названии. Здесь мы оставим Жана Робера и г-жу де Маранд по причине, которую даже самый несговорчивый из наших читателей сочтет убедительной: дверь в апартаменты г-жи де Маранд оказалась заперта на два оборота между нами и двумя влюбленными.

Да и что бы мы делали в спальне г-жи де Маранд, этой восхитительной женщины, которую мы любим всей душой? Мы уже знаем эту спальню.

Последуем в менее аристократичный квартал, к которому в задумчивости бредет только что возникший под лучами любви поэт по имени Людовик.

Он пришел на улицу Ульм.

Спроси его кто-нибудь, как он добирался и какие улицы миновал, Людовик не смог бы ответить.

Сквозь неплотно прикрытые ставни первого этажа, занимаемого Брокантой, Баболеном, Фарес, Бабиласом и его товарищами, пробивался свет. Он то становился ярче, то бледнел: это доказывало, что в квартире еще не ложились и свечу переносили из комнаты в комнату.

Людовик подошел ближе и приник глазом к знакомой щели. Но, хотя окно было приотворено, со своего места Людовику так и не удалось ничего разглядеть.

Он понял одно — Рождественская Роза еще не поднималась к себе; ничто не указывало на присутствие девочки в верхнем этаже: ни мягкий свет ночника в ее комнате, ни горшок с розовым кустом, который девочка, входя к себе, выставляла на окно; Людовик крепко-накрепко наказал, чтобы она не оставляла цветы в спальне на ночь.

Итак, не имея возможности видеть, Людовик прислушался.

Улица Ульм, тихая даже днем, словно предместье провинциального города, была в этот час совершенно безлюдна. Пристально вслушиваясь, можно было более или менее разобрать, о чем говорят в первом этаже.

— Что с тобой, миленький? — спрашивала Броканта.

Вопрос этот, очевидно, являлся продолжением разговора, начатого еще до прихода Людовика.

Однако тот, к кому обращалась Броканта, молчал.

— Я спрашиваю, что с тобой, сокровище мое! — продолжала обеспокоенная гадалка.

В ответ — то же молчание.

"О-о! "Миленький" и "сокровище", к которому ты обращаешься, мамаша Броканта, — проказник и невежа, — подумал Людовик, — и это, конечно, негодник Баболен, что дуется или притворяется больным".

Броканта продолжала расспросы, но по-прежнему не получала ответа. Можно было заметить, что в гамме ее голоса ласковые нотки постепенно сменялись угрожающими.

— Если не будешь отвечать, господин Бабилас, — промолвила наконец цыганка, — обещаю тебе, миленький, что ты у меня дождешься хорошей трепки, слышишь?

Вероятно, существо или, точнее, пес, к которому она обращалась с настойчивыми вопросами, счел за благо для собственной шкуры нарушить молчание и отозвался ворчанием, закончившимся жалобным воем.

— Да что с тобой такое, бедненький мой Бабилас? — вскричала Броканта и тоже испустила жалобный стон, не лишенный определенного сходства с ворчанием ее любимца.

Бабилас, похоже, отлично понял новый вопрос хозяйки и заворчал еще выразительнее; Броканта прямо-таки изумилась.

— Неужели это возможно, Бабилас?

— Да, — отозвался пес на своем языке.

— Баболен! — крикнула Броканта. — Баболен! Слышишь, маленький негодник?

— Что? Что такое? — вскрикнул Баболен, задремавший было и некстати разбуженный матерью.

— Подай карты, бездельник!

— Эге-ге! Карты? Так поздно? Ну и ну! Этого нам только не хватало!

— Карты, я сказала!

Но Баболен что-то проворчал в ответ — это указывало на то, что пареньку был не в диковинку родной язык Бабиласа.

— Не заставляй меня повторять дважды, скверный мальчишка! — пригрозила старуха.

— На что вам карты в такой час? — спросил паренек тоном человека, теряющего надежду урезонить собеседника. — Ваши карты? Прекрасно! А если полиция узнает, что вы гадаете в неурочное время, в два часа ночи?!

— Ах, Боже мой! — прозвенел ласковый голосок Рождественской Розы. — Неужели сейчас и правда два часа ночи?

— Нет, девочка, еще только двенадцать часов! — возразила Броканта.

— Ну да, двенадцать, — хмыкнул Баболен. — Взгляните сами!

Часы пробили один раз, словно желая положить конец их спору.

— Вот видите: час! — воскликнул Баболен.

— Не час, а половина первого, — возмутилась Броканта, желавшая, чтобы последнее слово осталось за ней.

— Да, да, половина первого! А кто это сказал? Ваша проклятая кукушка, которая хлопает одним крылом. Ну, спокойной ночи, мать! Будьте добры, оставьте бедного Баболена в покое: пусть спокойно дрыхнет!

Мы просим у читателя прощения за слово "дрыхнет", однако оно еще употреблялось в описываемую нами эпоху.

Впрочем, Броканта, кажется, отлично поняла, куда клонит Баболен, и закричала:

— Ну, погоди! Я тебе покажу "дрыхнуть"!

Баболен, разумеется, тоже догадался, каким обидным способом собирается его уложить в постель Броканта или, вернее, поднять его с постели; он прыгнул с кровати на 17 1514 пол, а оттуда — к многохвостой плетке, к которой уже протягивала руку Броканта.

— Я у тебя просила не плетку, а карты! — заметила Броканта.

— Да вот они, ваши карты, — подсказал Баболен, подавая старухе карты, а плетку пряча за спиной.

Будто комментируя происходящее, он прибавил:

— Какая тоска: взрослая женщина, а убивает время, занимаясь глупостями, вместо того чтобы спокойно спать!

— Разве можно быть таким невежественным в твои годы! — с презрительным видом повела плечами Броканта. — Неужели ты ничего не видишь, не слышишь, не замечаешь?

— Как же, как же! Я вижу, что уже час ночи; я слышу, как весь Париж давно храпит; я вам замечаю, что пора бы последовать примеру всего города.

Выражение "я вам замечаю" было, может быть, не очень правильным; но читатели помнят, что Баболен не получил хорошего образования.

— Смейся, смейся, несчастный! — вскричала Броканта, вырывая у него из рук карты.

— Боже ты мой! Мать! Ну что я, по-вашему, должен замечать? — спросил Баболен и протяжно зевнул.

— Неужели ты не слышал, что сказал Бабилас?

— A-а, ваш любимец… Этого только не хватало: теперь я еще обязан слушать, что скажет господин Бабилас!

— Так ты его не слушал, еще раз спрашиваю?

— Слушал, слушал.

— И что слышал?

— Стон.

— И ни о чем не догадался?

— Наоборот!

— Отлично! О чем же ты догадался? Отвечай.

— А вы позволите мне лечь спать, если я скажу?

— Да, лентяй ты этакий!

— Я догадался, что у него плохо с животом. Он ел сегодня вечером за четверых, а потому вполне может теперь поскулить за двоих.

— Убирайся спать, злой мальчишка! — выходя из себя, приказала Броканта. — Ты так дураком и помрешь, это предсказываю тебе я!

— Ну-ну, мать, успокойтесь! Вы же знаете, что ваши предсказания — еще не евангельские пророчества. Раз уж вы меня разбудили, объясните хотя бы, чего это Бабилас так надрывается.

— Над нами нависло несчастье, Баболен!

— Да ну?

— Большое несчастье! Бабилас просто так выть не станет.

— Понимаю, мать: у Бабиласа все есть, он катается как сыр в масле и ни с того ни с сего завывать не будет. В чем же дело? Послушай, на что ты жалуешься, а, Бабилас?

— Вот это мы сейчас и узнаем, — тасуя карты, сказала Броканта. — Фарес, иди сюда!

Фарес не ответила на зов.

Броканта окликнула ее в другой раз, однако ворона не двинулась.

— Черт побери! В такое время! — заметил Баболен. — Ничего удивительного: несчастная птица спит, и она совершенно права, не мне ее осуждать за это.

— Роза! — позвала Броканта.

— Да, матушка! — отвечала девушка, снова прерывая чтение.

— Отложи свою книжку, дорогая, и позови Фарес.

— Фарес! Фарес! — пропела девушка нежным голоском, отдавшимся в сердце Людовика подобно птичьему щебету.

Ворона сейчас же вылетела из своей колокольни, сделала под потолком несколько кругов и опустилась девушке на плечо, как это уже было описано в главе, посвященной внутреннему убранству жилища Броканты.

— Что с вами, матушка? — спросила девушка. — Чем вы так взволнованы?

— У меня дурные предчувствия, Рождественская Роза, — отозвалась Броканта. — Ты только посмотри, как нервничает Бабилас, как напугана Фарес; если и карты предскажут недоброе, детка, надо быть готовыми ко всему.

— Вы меня пугаете, матушка! — воскликнула Рождественская Роза.

"Какого черта нужно старой ведьме? — пробормотал Людовик. — Зачем она смущает сердечко несчастной девочки? Хотя старуха живет гаданием и карты ее кормят, она отлично знает, что это шарлатанство. Так бы и задушил ее вместе с ее вороной и собаками".

Карты легли неудачно.

— Будем готовы ко всему, Роза! — с огорчением сказала колдунья: что бы ни говорил Людовик, она принимала свое ремесло всерьез.

— Но, милая матушка, если уж Провидение предупреждает вас о несчастье, — заметила Рождественская Роза, — оно должно вам и помочь его избежать.

"Девочка дорогая!" — прошептал Людовик.

— Нет! — возразила Броканта. — Нет, в этом-то и беда: я вижу зло, но не знаю, как его отвести.

— Какой тогда от этого прок? — спросил Баболен.

17*

— Боже мой! Боже мой! — забормотала Броканта, подняв к небу глаза.

— Матушка! Матушка! — воскликнула Рождественская Роза. — Может, ничего еще не случится! Не надо нас так пугать. Какое несчастье может произойти? Мы никому не делали ничего плохого. Никогда еще мы не были так счастливы. Нас оберегает господин Сальватор… Я люблю…

Простодушная девочка замолчала. Она хотела сказать: "Я люблю Людовика!", что ей самой представлялось верхом счастья.

— Ты любишь… что? — спросила Броканта.

— О! Ты любишь… что? — повторил Баболен.

И вполголоса прибавил:

— Говори же, Розочка! Броканта думает, что ты любишь сахар, патоку или сушеный виноград! О! Броканта добрая! Наша славная Броканта!

И он пропел на известный мотив:

Мы любим горячо, об этом знают все,

Месье Лю, лю, лю,

Месье До, до, до,

Месье Лю,

Месье До,

Месье Людовика!..

Но Рождественская Роза посмотрела на злого мальчишку так кротко, что тот внезапно оборвал пение и сказал:

— Нет, нет, ты его не любишь! Ты довольна, сестрица-голубица? Слушай, Броканта, мне кажется, сочинять такие стихи, как господин Жан Робер, нетрудно: видишь, у меня получилось само собой… Решено: буду поэтом.

Однако болтовня Рождественской Розы и Баболена не отвлекла Броканту от мрачных мыслей.

Она стояла на своем; потом мрачным голосом проговорила:

— Ступай к себе, девочка моя!

Повернувшись к Баболену, зевавшему во весь рот, она прибавила:

— И ты тоже отправляйся спать, бездельник. А я пока подумаю, как умолить злую судьбу. Иди спать, девочка.

"Ну, наконец-то первые разумные слова за все время, пока ты тут болтаешь, старая ведьма!" — облегченно вздохнул Людовик.

Рождественская Роза поднялась к себе на антресоли, Баболен вернулся в постель, а Броканта заперла окно, вероятно, чтобы никто не мешал ей думать.

XXXVII

ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ

Людовик перешел на другую сторону улицы и прислонился к стене противоположного дома. Оттуда он стал смотреть на освещенные окна Рождественской Розы, закрытые небольшими белыми занавесками.

С той самой минуты, как запоздалая любовь поселилась в сердце Людовика, он целые дни напролет мечтал о Рождественской Розе, а с наступлением темноты подолгу простаивал под окнами девочки, как Петрус гулял перед дверью Регины.

Стояла прекрасная летняя ночь. Синий сумеречный свет, разлитый в воздухе, был чист и прозрачен, словно это было неаполитанское небо над Байским заливом. Луны не было видно, зато звезды искрились ярким и мягким светом. Все это напоминало тропический пейзаж, когда, как сказал Шатобриан, тьма — это не ночь, а отсутствие дня.

Людовик не сводил взгляда с окон Рождественской Розы, всей душой отдаваясь охватившему его волнению, и наслаждался несравненной прелестью этой ночи.

Он не сказал Розе, что придет, они не назначали друг другу свидания. Но девушка знала: редко случалось, чтобы Людовик не появился около полуночи или часу ночи и не ждал, когда, поднявшись к себе, она отворит окно. Его еще больше утвердило в этом мнении то, что, едва осветившись на мгновение, окна сейчас же погрузились в темноту. Рождественская Роза оставила свечу в туалетной комнате, потом потихоньку отворила окно и, ставя на подоконник розовый куст, окинула взглядом улицу.

Ее глаза, еще не привыкшие к темноте, не сразу разглядели Людовика в тени под дверью противоположного дома.

Зато Людовик отлично все видел, он подал голос, заставивший девушку затрепетать всем существом.

— Роза! — позвал он.

— Людовик! — отозвалась Роза.

Кто кроме него мог окликнуть ее таким нежным голосом, похожим на дыхание ночи?

Людовик одним прыжком перескочил улицу.

Перед домом Броканты стояла одна из тех высоких каменных тумб, какие теперь можно встретить лишь на углу какого-нибудь старинного дома в Маре. Людовик вспрыгнул на тумбу, откуда, протянув руку, мог схватить и пожать девушке ручки. Он долго не отпускал их, шепча лишь:

— Роза! Дорогая Роза!

Девушка не могла от волнения вымолвить даже имени молодого человека: она смотрела на него, и ее грудь вздымалась, дыша жизнью и счастьем.

Слова были излишни; влюбленные отлично все чувствовали, но не умели выразить свои чувства и вложили все, что было у них на душе, в нежное пожатие. Голос ничего не добавил бы к этому концерту, где взгляды стали песней.

Людовик задержал руки Розы в своих руках, а она и не думала их отнимать.

Он любовался ею, впав в восторженное состояние, в которое повергается младенец или слепой, впервые увидевшие свет.

Наконец он нарушил тишину:

— Ах, Роза! Дорогая Роза!

— Друг мой! — ответила девушка.

Но как она произнесла это простое слово "друг"! С какой восхитительной интонацией! Передать это мы не в силах. Одно это слово привело Людовика в дрожь.

— Да, я ваш друг, Роза! Самый нежный, самый верный и самый почтительный… Твой друг, твой брат, возлюбленная сестра!

В это мгновение он услышал шаги. Похоже, кто-то старался ступать тихо, но на пустынной мостовой они отдавались звонко, будто на гулких плитах собора.

— Кто-то идет! — шепнул Людовик.

Он спрыгнул с тумбы и, торопливо перебежав дорогу, укрылся на углу улиц Ульм и Почтовой.

Он разглядел вдалеке две тени.

Рождественская Роза тем временем притворила окно, но оставалась, разумеется, за занавеской.

Две тени приближались: двое мужчин как будто искали дом.

Подойдя к двери Броканты, они остановились, оглядели первый этаж, затем окна антресолей, потом тумбу, на которой мгновение назад стоял Людовик.

"Что нужно этим двоим?" — подумал Людовик; он перешел улицу и крадучись стал подбираться как можно ближе.

Он двигался бесшумно и скрытно, так что двое незнакомцев его не заметили, и он услышал, как один из них сказал другому:

— Это здесь.

"Что бы это значило?" — подумал Людовик, раскрывая сумку с инструментами и вынимая самый острый из своих скальпелей, чтобы на всякий случай иметь оружие.

Однако двое уже, очевидно, увидели и сказали все, что хотели; они круто развернулись, перешли улицу наискосок и удалились по Почтовой.

— О-о! — пробормотал Людовик. — Значит, Рождественской Розе в самом деле грозит беда, как предсказывала Броканта?

Роза, как мы сказали, скрылась и затворила окно; но, как мы опять-таки сказали, она оставалась стоять за занавеской и в щелку видела, как двое мужчин уходят по Почтовой улице.

Когда они исчезли из виду, она снова отворила окно и выглянула.

Людовик опять влез на тумбу и взял девушку за руки.

— Что это было, друг мой? — спросила она.

— Ничего, дорогая Розочка, — постарался ее успокоить Людовик. — Очевидно, двое запоздалых прохожих возвращаются домой.

— Мне страшно, — призналась Роза.

— Мне тоже, — прошептал Людовик.

— Ты боишься? — не поверила девушка. — Ты? Ну, я-то понятно, почему боюсь: меня напугала Броканта…

Людовик кивнул, будто хотел сказать: "Мне это известно, черт возьми!"

— Да, знаешь, дорогой друг, — продолжала Роза, — я сейчас читаю книжку, которую ты мне дал: "Поля и Виргинию". До чего же красивая история! Такая красивая, что мне не хотелось уходить к себе.

— Дорогая Розочка!

— Но я знала, что ты должен прийти. А я все не поднималась… На чем я остановилась?

— Ты сказала, дитя мое, что тебя напугала Броканта.

— Да, верно. Зато теперь ты здесь, и мне не страшно.

— Еще ты сказала, что тебе так понравилась книга "Поль и Виргиния", что ты не хотела подниматься.

— Нет, не хотела. Вообрази, мне казалось, что я вижу сон. Мне снилось то время, о котором я совершенно забыла. Скажи, Людовик, ведь ты так много знаешь — правда, что мы все уже жили раньше, прежде чем явились на свет?

— Ах, девочка моя! Ты прикоснулась своими прелестными маленькими пальчиками к тайне, которую люди пристально изучают уже шесть тысячелетий.

— Так тебе ничего об этом не известно? — опечалилась Роза.

— Увы, нет; а почему ты спрашиваешь, Розочка?

— Подожди, сейчас скажу. Когда я читала описание местности, где жили Поль и Виргиния: огромных лесов и ледяных водопадов, прозрачной воды и лазурного неба — мне почудилось, будто я все это уже видела в прежней жизни, о которой не помнила до тех пор, пока не прочла "Поля и Виргинию". Мне показалось, что я жила в похожей стране, где растут такие же деревья с широкими листьями и плодами с мою голову; там бескрайние леса, над которыми сияет золотое солнце, а море сливается с небом. А ведь моря я никогда не видела!.. Когда я закрываю глаза, мне чудится, будто я лежу в гамаке вроде того, какой был у Поля, а чернокожая женщина, похожая на Доминго, меня качает, напевая песню… Ах, Боже мой, Боже! Кажется, я вот-вот вспомню слова этой песни. Подожди-ка! Подожди!

Рождественская Роза прикрыла глаза и напрягла память.

Но Людовик, улыбаясь, сжал ее руку.

— Тебе вредно утомляться, сестричка, — сказал он. — К чему напрягать память, если это, как ты говоришь, всего лишь сон: бесполезно, дитя мое, пытаться вспомнить то, что ты никогда не видела и не слышала.

— Может быть, ты и прав, — печально призналась Рождественская Роза. — Как бы там ни было, а я видела во сне прекрасную страну.

Она впала в кроткую и мечтательную задумчивость.

Людовик не стал мешать ее мечтам: хотя было совсем темно, он видел, что девушка улыбается.

Прошло немало времени, прежде чем он снова заговорил:

— Итак, Броканта тебя напугала, бедная девочка?

— Да, — кивнув, прошептала Роза, хотя мыслями она еще была далеко от того, о чем спрашивал Людовик.

Тот ясно читал по личику девушки, какие чувства обуревали ее в ту минуту.

Она грезила о прекрасной тропической стране.

— Броканта просто старая дура и больше ничего, — продолжал Людовик. — Вот я ей задам!

— Вы? — удивилась Рождественская Роза.

— Или пожалуюсь на нее Сальватору, — прибавил молодой человек не без смущения. — Он ведь у вас в доме свой человек, верно?

Вопрос этот окончательно вывел девочку из задумчивости.

— Он не только свой человек, — сказала она, — но и полный хозяин: все, что у нас есть, принадлежит ему.

— Все?

— Да, все и вся.

— Надеюсь, только не вы, Роза? — спросил Людовик.

— Простите, друг мой…

— Как?! — рассмеялся Людовик. — Ты принадлежишь Сальватору, милая моя Розочка?

— Разумеется.

— С какой стати?

— А разве мы не принадлежим людям, которых мы любим?

— Вы любите Сальватора?

— Больше всех на свете.

— Вы?!. — удивленно выдохнул Людовик.

Слово "любить" в устах девушки, адресованное другому, заставило сердце Людовика болезненно сжаться.

— Стало быть, вы любите Сальватора больше всех на свете? — продолжал он настаивать, видя, что Рождественская Роза не отвечает.

— Больше всех на свете! — подтвердила девушка.

— Роза! — грустно прошептал Людовик.

— Что с тобой, друг мой?

— Ты спрашиваешь, что со мной, Роза? — вскричал молодой человек, с трудом сдерживая рыдания.

— Нуда!

— Неужели ты ничего не понимаешь?

— Честное слово — нет!

— Не вы ли сказали, Роза, что любите Сальватора больше всех на свете?

— Да, я так сказала и повторяю это. Что вас так огорчает?

— Если его вы любите больше всех, значит, меня вы любите меньше, чем его; так, Роза?

— Вас!.. Меньше чем его!.. Тебя! Да что ты говоришь, мой Людовик?!. Я люблю Сальватора как брата, как отца… а тебя…

— А меня, Роза? — трепеща от радости, подхватил молодой человек.

— А вас, дорогой, я люблю… как…

— Как?.. Говори же, Роза! Как ты меня любишь?

— Как…

— Договаривай!

— Как Виргиния любила Поля.

Людовик радостно вскрикнул.

— Девочка моя! Еще! Еще! Скажи, что любишь меня не как всех остальных! Скажи, что бы ты сделала ради Сальватора и ради меня!

— Вот послушайте, Людовик! Если бы, например, господин Сальватор умер… О, я бы очень опечалилась! Для меня это было бы огромное горе! Я никогда бы от него не оправилась!.. А если бы я потеряла вас… Если бы умер ты, — страстно продолжала девушка, — я бы тебя не пережила!

— Роза! Роза! Дорогая Роза! — воскликнул Людовик.

Встав на цыпочки и потянув к себе ее руки, он припал к ним губами.

С этой минуты влюбленные могли обмениваться не словами, не звуками, но чистыми и нежными чувствами. Их сердца забились в лад, их дыхание слилось воедино.

Если бы в это время кто-нибудь проходил мимо и заметил, как они нежно обнимаются в этой ясной ночи, он унес бы в своем сердце частицу их любви, словно цветок из букета или ноту из концерта.

Да и что, в самом деле, могло быть восхитительнее, чем это слияние двух чистых душ, этих невинных сердец, ждущих от любви лишь таинственного очарования и поэтического вдохновения. В этом и заключалось все самое прекрасное, созданное поэтами или художниками, от влюбленной Евы в цветущем раю до гётевской Миньоны, этой второй Евы, рожденной на окраине вселенной, но не в Эдеме на горе Арарат, а в садах богемы.

Который был час? Они не могли бы этого сказать, бедные дети! Быстрокрылые минуты пролетали незаметно, и под шелест их крыльев ни тот ни другая не выходили из восторженного состояния.

Церкви Валь-де-Грас, святого Иакова и святого Этьенна могли сколько угодно изо всей силы вызванивать четверть часа, полчаса, час за часом, но влюбленные не слышали их боя, и даже если бы поблизости грянул гром, они обратили бы на него внимания не больше, чем на звезды, падающие с неба с неведомой целью.

Однако звук куда более слабый, чем бой часов, заставил Людовика внезапно вздрогнуть: Рождественская Роза кашлянула.

У молодого человека выступил на лбу холодный пот.

Людовик узнал этот кашель: доктор сражался с ним и победил его с таким трудом!

— Прости, прости меня, Роза, дорогая моя Роза! — воскликнул он.

— Что я должна вам простить, друг мой? — спросила она.

— Ты озябла, девочка моя родная.

— Озябла? — удивилась Рождественская Роза; внимание Людовика льстило ее самолюбию.

Несчастная девочка не была избалована чьей-либо заботливостью, если не считать Сальватора.

— Да, Роза, тебе холодно, вот ты и кашляешь. Уже поздно, пора прощаться, Роза.

— Прощаться! — разочарованно протянула она, словно хотела сказать: "А я думала, что мы останемся здесь навсегда".

Людовик будто угадал ее мысли и проговорил:

— Нет, дорогая моя Роза, нет, нельзя! Пора расходиться. Это приказывает тебе не друг, но доктор.

— Ну так прощай, злой доктор! — грустно вымолвила она.

И, ласково улыбнувшись, прибавила:

— До свидания, милый друг!

С этими словами она склонилась к Людовику, так что коснулась локонами лица молодого человека.

— Ах, Роза!.. Роза! — с любовью в голосе прошептал он.

Он снова приподнялся на цыпочки, вытянул шею и дотянулся губами до гладкого белого лба девушки.

— Я люблю тебя, Роза! — целуя ее, шепнул он.

— Я люблю тебя! — повторила девушка, принимая поцелуй любимого.

Она скрылась в своей клетке поспешно, словно спугнутая птичка.

Людовик спрыгнул на землю. Но не успел он сделать и трех шагов — он отступал пятясь, так как не хотел ни на мгновение упустить из виду окно Розы, — как окно снова распахнулось.

— Людовик! — окликнула его Рождественская Роза.

Молодой человек одним прыжком снова взлетел на тумбу, не понимая, как это у него получилось.

— Роза, тебе плохо? — испугался он.

— Нет, — возразила девушка и покачала головой, — просто я вспомнила…

— Что ты вспомнила?

— Свою прошлую жизнь, — призналась она.

— Боже мой! Ты бредишь? — испугался Людовик.

— Нет. Знаешь, в прекрасной стране, пригрезившейся мне недавно, я была маленькой девочкой, лежащей, как Виргиния, в гамаке, а моя кормилица, добрая негритянка по имени… погоди-ка! Ой, у нее было смешное имя!.. Ее звали… Даная!.. Добрая негритянка по имени Даная пела, качая мой гамак.

И Рождественская Роза запела колыбельную, с усилием вспоминая первые слова:

Баю-бай, мое сердечко, мой дружок!

Испечет для дочки мама пирожок….

Людовик смотрел на Рождественскую Розу с глубоким удивлением..

— Подожди, подожди, — остановила его Роза, а сама продолжала:

Будешь умницей — кораблик приплывет.

Он и рыбок, и игрушки привезет.

— Роза! Роза! — закричал Людовик. — Ты меня пугаешь!

— Подожди, подожди, — снова остановила его она, — а ребенок отвечает:

Не хочу его! Не хочу бай-бай!

Танцевать хочу!

Мать:

Меня не огорчай;

Ротик, глазки поскорей закрой, дружок,

И увидишь ты бегущий ручеек…

— Роза! Роза!

— Подожди же, это не все; ребенок снова отвечает:

Не хочу его! Не хочу бай-бай! Танцевать хочу!

Мать:

Дружочек, засыпай; Ну-ка, спрячься за цветами поскорей От опасных и невиданных зверей.

Вон — смотри! — собака страшная в лесу; Не уснешь — ей пирожок твой отнесу.

Ну, усни, не огорчай меня, дружок,

Ты зажмурься — и увидишь ручеек.

Ребенок:

Мама, танцев не хочу я, видит Бог;

Я бай-бай…

Мать:

Испеку тебе я пирожок.

Спи, усни, расти скорее, мой дружок!..

Роза замолчала.

Людовик задыхался.

— Это все, — сказала девочка.

— Ступай, возвращайся к себе, — настаивал Людовик. — Поговорим обо всем этом потом. Да, да, ты помнишь, любимая моя Роза. Да, как ты недавно говорила, мы уже жили в другой жизни, до того как появились на свет.

И Людовик спрыгнул с тумбы.

— Я люблю тебя! — крикнула ему Роза, притворяя окно.

— Я люблю тебя! — ответил Людовик достаточно громко, чтобы сладкие слова могли проникнуть сквозь щель в окне.

"Странно! — подумал он. — Она пела креольскую песню. Откуда же взялась бедная девочка, найденная Брокантой?.. Завтра же справлюсь о ней у Сальватора… Или я ошибаюсь, или Сальватор знает о Рождественской Розе больше, чем говорит".

В это время часы пробили трижды, а белесый свет, появившийся на востоке, предвещал скорое наступление утра.

— Спи сладко, милое дитя моего сердца, — сказал Людовик. — До завтра!

Рождественская Роза будто услышала эти слова, отозвавшиеся эхом в ее душе; ее окно снова приотворилось, и девочка бросила на прощание Людовику:

— До завтра!

Назад: XXIV «ПРЕКРАСНАЯ ТЕРЕЗА»

Дальше: XXXVIII БУЛЬВАР ИНВАЛИДОВ