Книга: Дюма. Том 51. Госпожа де Шамбле. Любовное приключение. Роман Виолетты

Назад: VIII

Дальше: КОММЕНТАРИИ

IX

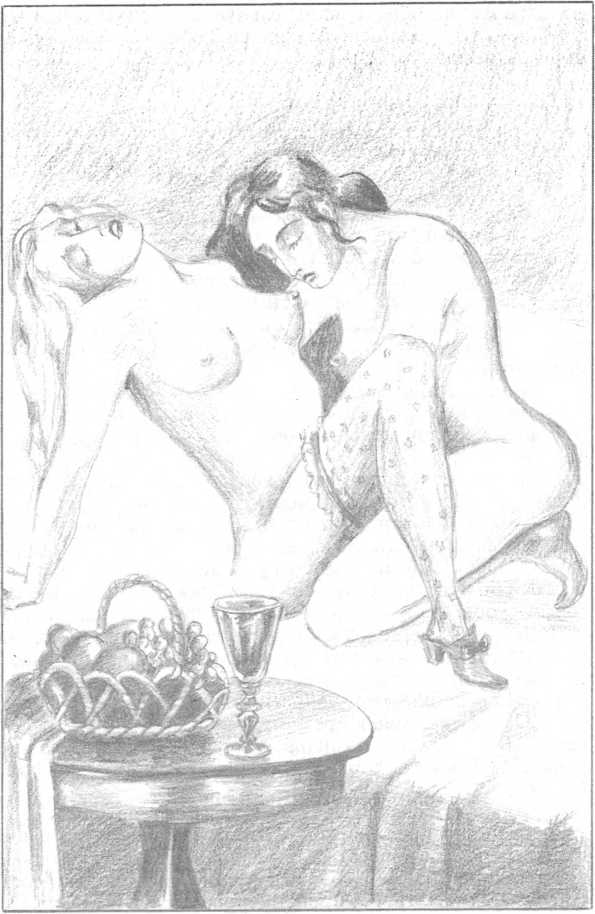

Все началось с обычных знаков внимания, которые оказывают своим возлюбленным любовники: изысканно отрезанное крылышко фазана, окропленное лимонным соком; шатоикем, налитый в тонкий хрустальный бокал дрожащей от любовного трепета рукой; трюфель, тушенный в шампанском с корицей, самый темный и с самыми лучшими прожилками, предложенный после того, как развратные зубки надкусили его; сливки, съеденные из общей тарелки и одной ложкой; засахаренные персики, пурпурная сердцевина которых зияла на месте вынутых косточек, увенчали бутоны белоснежных грудей, напоминавших плоть персика, лишенного бархатистой шкурки, — все это перемежалось с пылкими поцелуями рук, плеч и губ. Наконец, обе поднялись, сбросив накидки; графиня, как богиня Помона, понесла фрукты в золотой плетеной корзинке, а Флоранс, точно вакханка, — пенящийся кубок с шампанским.

Обнявшись, обе приблизились к кровати. Рядом стоял ночной столик из белого мрамора — он представлял собой усеченную колонну, внутри которой пряталась изысканная вазочка из севрского фарфора. Графиня поставила на столик корзинку, Флоранс — кубок. Взглянув друг на друга, они словно искали ответ на вопрос: кто начнет первой?

— Ах, на этот раз, — проговорила графиня, — слава Богу, пробил мой час.

Видимо, притязания графини показались Флоранс вполне справедливыми: она молча прижала губы к губам графини и, одарив ее пылким поцелуем, покорно улеглась на спину, раскинув ноги.

На миг графиня застыла в немом восхищении перед странным телом, соединяющим и мужскую, и женскую привлекательность; взяв золотой гребень с бриллиантами, поддерживавший ее волосы за ужином, она соорудила из него диадему для этого милого божества, этой таинственной Исиды, которой, первой среди всех богинь, поклонялись, называя ее чудесным именем Урания.

Бриллианты и золото поблескивали, затерявшись в черном меху, где зубья гребешка увязли до самого основания, так и не достигнув отверстия, которое графиня так страстно хотела отыскать.

Тогда графиня встала на колени и, чтобы пышное украшение, которое она собиралась принести к алтарю, не мешало ей совершать благочестивый обряд в святилище, бережно положила бедра Флоранс себе на плечи, раздвинула густое руно, завешивавшее вход в пещерку, добралась до нижних губ, раскрыла их и будто очутилась у черного бархатного ларчика с розовой атласной подкладкой.

При виде таких нежданно раскрывшихся красот она с ликующим возгласом припала ртом к этому ларчику и стала покусывать и сосать клитор, тотчас напрягшийся от сладострастия; немного поласкав его языком, она пожелала вознаградить подругу ласками еще более проникновенными и сладострастными, чем те, которые были получены ею самой от меня; однако тут ее радостные крики сменил возглас удивления: проход, который она рассчитывала найти свободным, оказался закрыт. Она отпрянула от преграды, менее всего ею ожидаемой, приподняла Флоранс и жадно всматриваясь в ущелье, недоуменно спросила:

— Как это понимать?

— Все очень просто, дорогая Одетта, — улыбнулась Флоранс, — я девственница, или, если вы разборчивы в словах, скажу так: я осталась нетронутой.

— Неужели для тебя есть разница между девственницей и той, что осталась нетронутой?

— О, с моральной точки зрения, душа моя, она весьма существенна. Девственницей следует назвать юную особу, которой не касались ни чьи-либо уста, ни чей-либо палец, даже ее собственный; она целомудренна, и ей неведомо наслаждение. Остаться нетронутой означает познать и свою собственную ласку, и чужую — мужскую ли, женскую ли — и иметь выдержку сохранить в неприкосновенности девственную плеву.

— Ах, — радостно воскликнула графиня, — наконец-то я встретила женщину, не запятнавшую себя связью с мужчиной! О, даже не смею поверить в это, моя прекрасная Флоранс.

— Ручаюсь тебе в этом, — сказала Флоранс, — у меня, кстати, куда больше поводов для упреков — ты остановилась в самый неподходящий момент. Негодница, только я начала ощущать первые предвестия наслаждения!… Не отвлекайся, любимая Одетта, и, если что-нибудь обладает еще чудесным даром удивлять тебя, подожди говорить мне об этом до того, как закончишь.

— Позволишь сказать хоть слово?

Флоранс скользнула пальцем до своего клитора и стала нежно щекотать его, тем самым не давая температуре наслаждения упасть ниже нуля.

— Говори, — разрешила она.

— Итак, ты утверждаешь, что ты не девственна, но осталась нетронутой.

— Больше не утверждаю, поскольку ты, ленивица, вынуждаешь меня к действиям, из-за которых я рискую лишиться невинности.

— А мужчины, — продолжала графиня, чуть запинаясь, — имеют ли они какое-нибудь отношение к тому, что ты уже не девственна?

— Ни в коем случае; ни один мужчина не видел меня обнаженной, ни один не дотрагивался до того, до чего сейчас дотрагиваюсь я.

— Ах, — воскликнула Одетта, — именно это я и хотела узнать!

И она набросилась на Флоранс, отодвинув ее палец и горячо прильнув к пылающей вагине, которую природа сотворила средоточием наслаждения.

Флоранс вскрикнула; возможно, она ощутила несколько болезненный укус ласкающих ее зубов; однако их тотчас сменил язык Одетты, и этот опытный язык тотчас же убедился в том, что Флоранс не лгала и что если она и не девственна, то уж нетронутой осталась настолько, насколько это возможно.

Флоранс же быстро сделала два открытия, первое: куда слаще ощущать себя добычей ненасытного рта, всесторонне вооруженного, чтобы разнообразить наслаждение, — нежно посасывающие губы, жалящие зубы, щекочущий язык, — нежели испытывать возбуждение просто от атакующего тебя пальца, сколь бы ласков и проворен он ни был; и второе: какая пропасть отделяет россиянку Денизу от парижанки Одетты.

Острота наслаждения вылилась у нее в пронзительный крик, со стороны могло показаться, что она стонет от боли; когда же графиня от поцелуев снизу перешла к ее рту, Флоранс чуть было не потеряла сознание.

— Ах, теперь моя очередь, — произнесла она слабеющим голосом.

Соскользнув в изножье кровати, она приняла позу раненого гладиатора. Графиня заняла ее место на кровати и ужом скользнула к голове Флоранс, все еще поникшей под бременем наслаждения.

— Да не поднять мне никогда головы, — прошептала она, — если хоть один мужчина видел и слышал то, что сейчас слышала ты!

В этот миг рыжий пушок графини, приблизившись, коснулся волос Флоранс.

Прекрасная актриса вздрогнула, крылья ее носа напряглись, она подняла голову, открыла глаза, и рот ее очутился напротив огненного букета, который она так страстно возжелала с первого взгляда.

Теперь, когда первые страсти немного улеглись, расслабленная, но не утомленная Флоранс могла не торопясь отдаться сладострастию; она наградила благоухающие кустики нежным поцелуем и затем раздвинула их, чтобы взглядом, а не только прикосновением оценить сокровища любви, что уступила ей графиня.

У графини никогда не было детей, так что и губы ее, и влагалище сохранили безукоризненную свежесть и тот очаровательный бледно-розовый оттенок, который называют цветом "бедра нимфы". Флоранс раздвинула большие срамные губы, и тут ее внимание привлекла стоящая рядом корзинка с виноградом, персиками и бананами; взяв самый миниатюрный и самый яркий персик, она вставила его в малые срамные губы, наполовину прикрыв его большими губами.

— Что ты там творишь? — поинтересовалась Одетта.

— Позволь мне побыть садовницей и сделать тебе прививку. Ты не представляешь, как хорош персик в таком обрамлении; будь я живописцем, я изобразила бы этот плод, но не ради него самого, а ради оправы.

— Только бархатистая эта кожица, воспетая поэтами, сравнивавшими ее с женскими щечками, колется точно иголками.

— Обожди немного, — промолвила Флоранс.

Серебряным ножом она очистила кожицу персика, которая — подобно тому сложенному вдвое лепестку розы, что всю ночь мешал уснуть изнеженному сибариту, — раздражала необычайно чувствительную слизистую оболочку графини, разрезала персик пополам, извлекла косточку и снова поместила в оправу.

— Совсем другое дело, — отозвалась Одетта, — приятно, прохладно. С ума сойти можно!

— О, если б ты еще могла видеть!.. Половинка персика словно вросла в тебя, возвращая утраченную невинность. О, как я жажду отведать тебя, останови мои алчущие зубы, когда они станут рвать тебя на части.

Продолжая вдавливать половинку персика в большие губы, она прильнула ртом к розовой впадинке, образовавшейся на месте косточки, языком и зубами принялась углублять и опустошать углубление, смакуя нежный вкус; тем временем Одетта, распаленная движением персика, с невыразимым наслаждением ощущала приближение разрушительного орудия, готового смести любые преграды на своем пути.

В конце концов препятствие целиком устранено, и теперь ничто не в силах противостоять тарану, пробившему передовые оборонительные сооружения и рвущемуся в цитадель.

И вот уже ворота цитадели распахнуты настежь и, казалось, с радостью готовы приютить врага, распахнуты так широко, что Флоранс, чувствуя свое бессилие и ни на миг не прекращая действовать, вновь обратила взгляд на корзинку с фруктами, протянула руку, достала самый красивый банан, очистила его от кожуры и, зажав один его конец между зубов, неожиданно втолкнула другой конец до дна вагины ничего не подозревающей Одетты, проделывая им поступательные движения, сродни тем, которые производит любовник предметом несколько иного свойства.

Одетта вскрикнула от удивления и восторга:

— О, ты рискуешь превратиться в мужчину!… Берегись!… Ведь сейчас я возненавижу тебя… О!.. О!.. Уже ненавижу… О! Как же с тобой хорошо… как я тебя люблю… О!.. О!..

И графиня, в свою очередь, впала в беспамятство.

Флоранс улеглась на пол у изножья кровати, пытаясь испытать на себе доблесть этого волшебного фрукта, однако стершийся на добрую треть банан, едва пройдя через устье влагалища, уперся в девственную плеву, не в силах ни прорвать препятствие, ни миновать его.

— Ах, не лишать же мне себя удовольствия! — вскричала она.

И, отбросив подальше беспомощный банан, она уложи — ла едва переводящую дух графиню вдоль кровати, села на нее верхом, прильнула раздвинутыми ляжками к ее рту и, чтобы наслаждение стало взаимным, сама приникла губами к разведенным бедрам Одетты.

Подобно ужам, сплетенным любовной страстью в майский день, два тела слились в единое целое, груди распластались на животах, бедра сомкнулись вокруг голов, руки, точно узлом, сдавили ягодицы; на несколько минут слова уступили место приглушенным вздохам, сипению блаженства, хрипам наслаждения, стонам сладострастия; внезапно все стихло, руки безвольно расслабились, кольцо бедер разомкнулось, уста зашептали имя подруги — и последнее содрогание настигло обеих одновременно.

На этот раз покой воцарился надолго. Они лежали, точно два атлета, то ли павшие, то ли уснувшие; наконец, с уст их сорвались заветные слова, из тех, что сопровождают конец и начало, великие утехи и великие страдания:

— Боже мой!

Они медленно приходили в себя.

Чуть позже, обнявшись — задыхающиеся, растерзанные, с затуманенными глазами, — они соскользнули с кровати и нетвердой походкой перешли с нее на длинную и широкую козетку.

— Ах, моя прекрасная Флоранс, сколько радости ты мне доставила! — произнесла Одетта. — Кто навел тебя на мысль отведать там персик?

— Сама природа; фрукты не обязательно должны быть съедены там, где они растут. А тебя раньше никогда так не ласкали?

— Нет.

— Я рада, что для тебя это внове… а как тебе с бананом?…

— Ах, милая, я думала, что умираю!

— Он доставил тебе больше удовольствия, чем мой рот?

— О, их нельзя сравнивать, ощущения от банана сродни тем, что испытываешь с любовником, поскольку в обоих случаях в вагину вводится инородное тело. Тут уж ничего не поделаешь, моя дорогая, в этом вечное преимущество мужчин.

— Выходит, мужчины имеют перед нами некое неоспоримое преимущество?

— Увы, да — нам дано раздуть костер, но не дано его погасить.

— В то время как они…

— Да, именно… они его тушат! К счастью, приспособления, созданные искусственно, наделяют женщин способностью, в которой им отказано природой.

— Каким же образом?

— Были придуманы годмише.

— Неужели они, правда, существуют? — с любопытством спросила Флоранс.

— Несомненно! А вы никогда не видели их?

— Никогда.

— Интересно взглянуть?

— Конечно.

— Вам знакомо строение мужского тела?

— Только по скульптурным изображениям.

— И никак иначе?

— Нет.

— И вам не доводилось видеть обнаженного мужчину?

— Ни разу.

— О, теперь мой черед преподать тебе кое-что новенькое.

— У вас есть эти штуки?

— Всех видов.

— Ну не томите же!

— Сдается мне, мы больше не обращаемся друг к другу на "ты".

— Не все ли равно, главное, что мы любим друг друга, разве не так?

— О да, еще как!

И их прекрасные губы слились в поцелуе.

— Погоди, не торопись, — остановила ее Одетта, — сначала я пороюсь в своих ларчиках.

— Можно и я с тобой?

— Пошли.

Они направились в туалетную комнату. Отперев зеркальный шкафчик с двойным дном, Одетта достала оттуда ларец и два футляра, подобные турецким седельным кобурам.

Выставку решено было устроить на козетке, где они и расположились.

— Сначала я покажу тебе тот, что в ларчике… Это сокровище, имеющее не только историческую, но и художественную ценность: считается, что это работа самого Бенвенуто Челлини.

Одетта открыла ларец из красного бархата — и глазам Флоранс предстал истинный шедевр резьбы из слоновой кости.

Это было точное, в натуральную величину, воспроизведение мужских гениталий; головка и ствол были тщательно отполированы, тестикулы же, предназначенные для рук владелицы или владельца, отличались необычайно тонкой резьбой.

На искусно сымитированной шероховатости кожи и округлостях тестикул были вырезаны геральдические лилии Франции и три перекрещивающиеся полумесяца Дианы де Пуатье.

Не оставалось никаких сомнений, что чудесная драгоценность в свое время принадлежала дочери г-на де Сен-Валье, вдове г-на де Врезе и общей любовнице Франциска I и Генриха II.

Вначале Флоранс взирала на этот предмет с удивлением: сначала с любопытством, а затем с восхищением.

С удивлением, поскольку она впервые прикасалась к изделию столь необычному.

С любопытством, поскольку она не разбиралась в его устройстве.

И наконец, с восхищением, поскольку она была прежде всего артисткой, а перед ней предстало произведение искусства.

Рядом с мастерски изображенными резными волосками, на месте соединения с тестикулами, ствол едва заметно отвинчивался, раскрывая довольно сложный механизм, сродни часовому. Он приводил в движение поршень, установленный внутри и предназначенный для того, чтобы через узкое отверстие, напоминающее природное, впрыскивать смягчающую жидкость во влагалище.

Такая жидкость — будь то молоко, сок алтея или даже рыбий клей (это вещество ближе, чем все прочие, к семенной жидкости) — должна была заменить сперму.

Флоранс была несколько смущена тем, что этот предмет размером вдвое превосходил банан, которым она недавно пользовалась, но графиня с улыбкой представила ей видимое доказательство: одно нажатие — и инструмент вошел без труда.

— Видишь, — сказала она, — а ведь у меня там нешироко.

Флоранс наклонилась. Никакого обмана: только тестикулы помешали годмише продвинуться дальше.

Сначала она попробовала действовать с ним как с бананом.

Она лишь надавила им, но даже это простое надавливание разожгло ее сладострастие.

— Надо с молоком! — вскричала она, хватая Флоранс за руку.

Вдоволь налюбовавшись этим историческим памятником, перешли к содержимому бархатных футляров. Первый из двух оставшихся годмише современной французской или английской работы оказался ничем не примечательным — обычная каучуковая поделка, немногим лучше фабричной, из тех, что ежегодно числом более чем в два миллиона расходятся по испанским и итальянским монастырям.

Размера он был обычного, как и принадлежавший Диане де Пуатье, пяти-шести дюймов, с натуральными волосами у основания, окрашенный в телесный цвет. Благодаря эластичности материала система выброса жидкости была здесь простейшей: следовало лишь нажать в нужный момент пальцами на тестикулы и введенная заранее жидкость изливалась.

Это не представляющее художественной ценности изделие заслужило рассмотрения куда менее пристального, чем то, что, по всей вероятности, удостоилось чести услаждать Диану де Пуатье.

Перешли к третьему.

При виде его у Флоранс вырвался крик ужаса. И правда — оно было около 7–8 дюймов в длину и 5–6 дюймов в диаметре.

— О, куда там Диане, — воскликнула она, — этот для Пасифаи!

Графиня расхохоталась.

— Вот и я зову его Гигант! Эта диковинка из Южной Америки, и она дает представление о запросах дам из Рио-де-Жанейро, Каракаса, Буэнос-Айреса и Лимы. Но взгляни, какая чудесная работа!

Предмет такого сорта и в самом деле представлял интерес для коллекционера. Сделан он был из прекрасно отполированного каучука. Каждый волосок на нем стоял, как на парике лучшего парижского цирюльника; несомненно, он был отлит, подобно тому, как это делают скульпторы, в прекрасный слепок, снятый с природного образца.

Как и у французского изделия, для извержения жидкости достаточно было простого нажатия на тестикулы; однако емкость здесь была в пять-шесть раз больше, а значит, невыразимое удовольствие орошения могло быть повторено пять-шесть раз.

— Ну и чудовище, — без конца повторяла Флоранс, безуспешно пытаясь обхватить его рукой, — неужели найдется женщина, способная вместить подобного великана. Это все равно, что роды наоборот.

Одетта молча улыбалась.

— Объясни же, — нетерпеливо продолжала Флоранс, — довольно насмехаться надо мною.

— Я вовсе не насмехаюсь над тобой, моя маленькая Флоранс. Слушай внимательно.

— Слушаю, — промолвила Флоранс.

— Если недостаточно разгоряченная и недостаточно опытная женщина удовлетворяет свое желание, забавляясь в одиночку, проникновение органа столь внушительного, несомненно, потребует усилий; если же женщин две и они беспрестанно ласкают друг друга пальцем, ртом, искусственным членом обычного размера, и та, что изображает любовника, раздразнивает, вдохновляет, разжигает ту, которой предназначена роль любовницы, а в миг сильнейшего возбуждения подносит смазанный кольдкремом кончик годмише к широко раздвинутым губам и вводит его тихонько, бережно, то предмет этот проскользнет без труда, а проникнув вглубь, доведет наслаждение до высшей точки.

— Не может быть!

— Хочешь проверить?

— А на ком испытать?

— На мне, так и быть, приношу себя в жертву.

— Я разорву тебя на части.

— Разорвешь меня на части?

— Именно! Ни о чем другом так не мечтаю! — воскликнула Флоранс.

— Подожди, я сейчас.

Для графини подобная развязка, конечно, не была неожиданной — на спиртовой лампе в серебряном чайничке уже разогревался крем.

За ним она и отправилась, зарядила самое крупное из трех орудий, после чего достала из бархатного мешочка эластичный пояс.

Все эти приготовления явно взволновали ее — ноздри ее вздрагивали.

— Иди сюда, — приказала она Флоранс.

— Зачем? — с испугом спросила Флоранс.

— Я превращу тебя в мужчину.

Флоранс послушно подошла; графиня надела на нее пояс, и с его помощью закрепила на ее лобке самый большой из годмише; затем она вложила ей в руку шедевр эпохи Ренессанса, наполненный теплым кремом; обняв Флоранс, которая затрепетала, как подросток, непомерно щедро наделенный природой, графиня сорвала покрывало и бросилась навзничь на постель.

— Делай то, что я скажу, — распорядилась она, — и в том порядке, в каком я скажу.

— Будь уверена, — промолвила Флоранс, возбужденная не менее графини, — если повелишь растерзать тебя, я это сделаю.

— Начнем с ротика… с ротика…

Флоранс отложила искусителя Дианы де Пуатье на пол и принялась исполнять ртом одну из наиболее изощренных своих ласк.

Она чувствовала, что сейчас нужно действовать утонченно, словно создавая противовес последующим грубым ласкам. В ответ Одетта вознаградила ее полным набором лесбийских нежностей. Она звала Флоранс своей подругой, своим ангелом, своим сердцем, своей жизнью, своей душой; дрожащими от наслаждения устами она, ноту за нотой, исполнила всю гамму сладострастных вздохов, наконец, едва слышно попросила:

— Диана… Диана…

Догадавшись, о чем говорит графиня, Флоранс тотчас подобрала царственный предмет и просунула в ее раскрытые губы; проделала она это с изрядной ловкостью: музыка наслаждения, не прерываясь ни на миг, лишь зазвучала с новой силой. Флоранс внимательно наблюдала за каждым движением великолепного органа, она видела, как он входит и выходит, как покрывается пеной страсти; графиня уже не в силах была говорить, она лишь вскрикивала. Внезапно тело ее напряглось и она взмолилась: "Молока… молока…"

Флоранс отпустила пружину — послышался протяжный вздох, возвестивший о вступлении графини в ту стадию наслаждения, которую дарует только соитие, ибо вслед за ним приходит успокоение. Но графиня знала, что за этим наслаждением не замедлит прийти еще более сильное, стоит только ей произнести одно слово, и вот среди жалобных стонов своей жертвы Флоранс ясно различила призыв: "Гиганта!.. Гиганта!.."

Флоранс с нетерпением ждала этих слов. Наконец-то она сыграет главную свою роль; выдернув сокровище Дианы де Пуатье, она швырнула его на пол. Губы графини, затопленные молоком, уже не нуждались в кольдкреме. Выпрямившись, она с ловкостью опытного мужчины вставила головку Гиганта между малых губ и с силой вогнала внутрь. Графиня вскрикнула, однако тотчас собралась с силами, превозмогая боль:

— Ну же… дальше… ой! Раздирай меня, заталкивай, глубже… ах… он уже там.

Графиня не обманулась в своих надеждах — вторжение великана вызвало в ней бурю страстей. Стоны любви сменились диким, безумными, хриплыми воплями, прерывающимися обрывками фраз:

— Где твой рот, язык… возьми меня за грудь… пососи ее… ах! Мой Боже! Как сладко… ах! Я уже дошла, сожми же бедра, сожми… изливайся… Ах ты мой чудный Гигант!.. Еще… ох, еще!..

Всякий раз, когда графиня повторяла "еще", Флоранс разрешалась очередной вспышкой пламени, достигающей самых недр Одетты.

Наконец, графиня попросила пощады.

Флоранс отстранилась от нее и, расстегнув пряжку, бросила пояс с огромным отростком на ковер.

Охваченная истомой графиня, раскинувшись, лежала на кровати.

От подобного зрелища Флоранс почувствовала головокружение; она наполнила шедевр из слоновой кости новой порцией молока и, устроившись на кушетке напротив кровати, раздвинула свои губы, одной рукой лаская клитор, другой — приставляя головку годмише к девственной плеве. Вскоре, однако, она убедилась, что так у нее не хватит сил, и сменила позу. Она сдвинула две подушки козетки и осторожно облокотилась, оставляя себе возможность опереться на них, когда она будет уверена в том, что нашла в наслаждении помощника в борьбе с болью; теперь, щекоча себя правой рукой, левой она с удивительным мастерством, отточенным привычкой, не давала орудию отклоняться ни вперед, ни назад; она согласовывала движения бедер с нарастанием пыла, надавливая понемногу, чтобы наслаждение пересиливало боль; почувствовав, что наслаждение взяло верх, она навалилась на годмише всей своей тяжестью, вскрикнула, но упёрлась еще сильнее; второй крик стал криком радости и блаженства, рука ее завертела королевской игрушкой, она откинулась назад, извиваясь как уж, — и дошла до высшей точки.

Слыша сладострастные крики, прекрасная графиня приподнялась с кровати, с удивлением наблюдая за Флоранс.

Гордячка сдержала слово — себе, лишь себе одной принесла она в жертву свою девственность.

Жертвоприношение знаменовалось кровавым следом на козетке графини.

Мы не виделись с графиней три дня и три ночи, на четвертый день она пришла и объявила, что завтра Виолетта может приступать к занятиям с Флоранс. Искусно разыграв сцену ревности, графиня добилась от Флоранс обещания ограничиться лишь приобщением Виолетты к удивительному таланту артистки.

Итак, состоялось единение двух служительниц Лесбоса. Графиня с головой окунулась в свои новые отношения, не забывая при этом об интересах Виолетты; та еще длительное время училась театральному мастерству под руководством Флоранс и дебютировала с большим успехом.

Наша очаровательная любовная история продолжалась несколько лет, а после… после… Ах, как грустно описывать ее конец! Здесь мне и должно бы завершить рассказ об одном из прелестнейших эпизодов моей жизни. Но раз уж начал — надо дойти до конца.

Графиня, всегда искавшая случая похитить у меня Виолетту, как-то вечером во время репетиции завлекла ее в свою ложу.

Девочка простудилась, и у нее начался кашель.

Никто не придал этому значения. Между тем она серьезно занемогла. Болезнь, казалось, лишь разожгла ее сладострастность, и, вопреки запретам врача, мы занимались любовью столь же ненасытно, как прежде.

Зимой состояние ее ухудшилось, она чахла все лето, и, когда северный ветер начал закручивать на земле вихри из опавших листьев, на что так щедр ноябрь, мы проводили бедняжку Виолетту в последний путь.

Она угасла на моих руках со словами:

— Мой Кристиан, я тебя люблю.

Над могилой я велел установить большой стеклянный купол, и под ним мы с графиней разбили газон с цветами, которым Виолетта обязана своим именем, и еще долго оплакивали ее. Затем графиня утешилась объятиями Флоранс, меня же просто закрутила жизнь, и горечь утраты понемногу изгладилась из памяти.

В своем забвении я дошел до того, что в годовщину смерти не сорвал фиалки, напоенные субстанцией моей маленькой возлюбленной.

Графиня, оказавшаяся более верной, при редких встречах со мной произносила только одно слово: "Неблагодарный!"

И теперь, завершая рассказ о короткой нашей любви, я сворачиваю свою рукопись, перевязываю бечевкой и… будь что будет… бросаю на ветер, в надежде, что попадет она на стол к понимающему издателю, способному налету схватить ее суть.

Назад: VIII

Дальше: КОММЕНТАРИИ