Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993

Назад: ХVIII

Дальше: Эпилог

Часть четвертая

Аббатство Пезак

I

Скажем несколько слов в объяснение всего происшедшего, а затем будем продолжать рассказ.

Притом уже пора вернуться к Нанон де Лартиг, которая, увидев последние судороги несчастного Ришона на либурнской рыночной площади, вскрикнула и упала в обморок.

Однако, как мы уже видели, Нанон была женщина неслабая. Несмотря на то, что у нее были хрупкое тело, маленькие ручки и ножки, она сумела перенести продолжительные страдания, вынесла много трудов, преодолела много опасностей. Эта женщина с душой любящей и сильной, необыкновенно закаленной, умела покоряться обстоятельствам. Но каждый раз, когда судьба давала ей передышку, она возвращала потерянное и занимала еще более высокое положение, чем раньше.

Поэтому герцог д’Эпернон, знавший ее или, лучше сказать, воображавший, что знает ее, удивился, увидев, что она так сильно поражена при виде физического страдания, — она, которая во время пожара дворца ее в Ажене едва не сгорела живая, не вскрикнув ни разу, чтобы не доставить удовольствия врагам своим, с нетерпением ожидавшим огненной казни, которую один из них, самый озлобленный, приготовил фаворитке ненавистного губернатора; она, Нанон, которая во время этого пожара, не моргнув глазом, смотрела, как вместо нее убивают двух ее служанок…

Нанон пролежала без чувств почти два часа. Обморок кончился страшным нервным припадком, в продолжение которого она не могла говорить и издавала лишь нечленораздельные крики. Даже сама королева, то и дело посылавшая к ней гонцов узнать о ходе болезни, удостоила посетить ее лично, а кардинал Мазарини, только что приехавший, непременно хотел дежурить у изголовья ее постели, чтобы самому давать лекарства ее тяжко страдающему телу и донести слово Божие до ее находящейся в опасности души.

Нанон пришла в себя поздно ночью. Несколько времени старалась она собрать мысли и наконец, схватившись обеими руками за голову, закричала в отчаянии:

— Я погибла! Они убили меня вместе с ним!

К счастью, слова эти были так странны, что присутствовавшие могли приписать их горячке; они так и сделали.

Однако эти слова не были забыты, и когда утром герцог д’Эпернон вернулся из экспедиции, которая накануне заставила его покинуть Либурн, он узнал разом и про беспамятство Нанон, и про слова, которые она сказала, прийдя в себя. Герцог знал пылкость этой пламенной души; он понял, что тут не бред, а что-то поболее. Поэтому он поспешил к Нанон, воспользовался первой минутой, когда не было посетителей, и сказал:

— Милый друг, я знаю, как вы страдали из-за смерти Ришона. Неосторожные! Они повесили его перед вашими окнами.

— Да, — вскричала Нанон, — это ужасно, это гнусное злодейство!

— В другой раз будьте спокойны, — отвечал герцог. — Теперь я знаю, какое впечатление производят на вас казни, и прикажу вешать бунтовщиков на Площади суда, а не на рыночной площади. Но про кого же говорили вы, утверждая, что погибаете с его смертью? Верно, не о Ришоне, потому что он для вас ровно ничего не значил, вы даже не знали его.

— Ах, это вы, герцог? — спросила Нанон, приподнимаясь на локте и схватив руку герцога.

— Да, это я, и очень радуюсь, что вы узнали меня. Это доказывает, что вам гораздо лучше. Но о ком говорили вы?

— О нем, герцог, о нем! — сказала Нанон, рассудок которой еще не совсем прояснился. — Это вы убили его! О, несчастный!

— Дорогая Нанон, вы пугаете меня! Что вы такое говорите?

— Говорю, что вы убили его. Разве вы не понимаете, господин герцог?

— Нет, дорогой друг, я не убивал его, — отвечал герцог д’Эпернон, стараясь подделаться под ее бред и заставить ее говорить, — как мог я убить его, когда его не знаю?

— Да разве вы не знаете, что он в плену, что он офицер, что он комендант, что он совершенно в том же чине и должности, как и этот бедный Ришон, и что жители Бордо выместят на нем это совершенное по вашему приказу убийство? Как ни прикрывайтесь судом, герцог, а смерть Ришона все-таки настоящее убийство!

Герцог, пораженный резкостью ее слов, огнем ее метавших молнии глаз, лихорадочной энергией ее жестов, попятился, бледнея.

— Правда! Правда! — закричал он, ударив себя по лбу. — Бедный Каноль! Я совсем забыл о нем.

— Бедный брат мой! Несчастный брат! — вскричала Нанон, радуясь, что может излить душу, и называя любовника своего тем именем, под которым герцог д’Эпернон знал его.

— Черт возьми, вы совершенно правы, а я просто дурак, — сказал герцог. — Как мог я забыть бедного нашего друга? Но время еще не потеряно, сейчас в Бордо вряд ли уже не знают про смерть Ришона, надобно собрать суд, вынести приговор… Кроме того, наши враги на это не решатся.

— А разве королева не решилась? — спросила Нанон.

— Но королева все-таки королева, она имеет право казнить и миловать. А бордосцы только бунтовщики.

— Увы! Поэтому они будут щадить еще менее, — возразила Нанон, — но говорите, что вы будете делать?

— Еще сам не знаю, но положитесь на меня.

— О, — сказала Нанон, стараясь приподняться, — он не умрет, я даже отдам себя жителям Бордо, если это будет нужно.

— Успокойтесь, дорогой друг, это дело мое. Я виноват, я и поправлю дело, клянусь честью дворянина! В Бордо у королевы есть еще друзья, стало быть, вам нечего беспокоиться.

Обещание герцога вырвалось прямо из души.

Нанон прочла в глазах его, что он убежден в своих словах, откровенен и хочет сдержать обещание. Она так обрадовалась, что схватила герцога за руку и, с жаром поцеловав ее, закричала:

— О, монсеньер! Если вы успеете спасти его, как я буду любить вас!

Герцог был тронут до слез: в первый раз Нанон говорила с таким чувством и подавала ему такую надежду.

Он тотчас вышел, еще раз уверив Нанон, что ей нечего бояться, потом позвал самого верного и ловкого своего слугу, приказал ему отправиться в Бордо, пробраться в город, если б даже для этого пришлось ему перелезть через стену, и передать адвокату Лави следующее послание, написанное рукой герцога:

"Всячески постараться, чтобы ничего дурного не случилось с господином де Канолем, комендантом крепости, находящимся на службе его величества.

Если этот офицер арестован, как мы предполагаем, освободить его всеми возможными средствами, подкупить тюремщиков и дать им столько золота, сколько они попросят, даже миллион, если нужно, и, кроме того, дать слово от имени герцога д'Эпернона, что их непременно назначат на службу в один из королевских замков.

Если подкуп не удастся, применить силу и не останавливаться ни перед чем: насилие, поджог, убийство — все будет прощено.

Приметы его: рост высокий, глаза карие, нос с горбинкой. В случае сомнения спросить: "Вы ли брат Нанон?"

Действуйте как можно скорее: нельзя терять даже минуты".

Посланный отправился. Через три часа он был уже около Бордо. Там он пошел на некую ферму, обменял свою одежду на холщовую крестьянскую блузу и въехал в город с кулями муки.

Лави получил письмо через четверть часа после окончания военного суда. Он проник в крепость, переговорил с главным тюремщиком, предложил ему двадцать тысяч ливров — тот отказался, предложил ему тридцать — тот опять отказался, наконец предложил сорок тысяч — тот согласился.

Мы знаем, как, введенный в заблуждение словами, которые, по мнению герцога д’Эпернона, должны были исключить любую ошибку: "Вы — брат Нанон?", Ковиньяк, движимый — может быть, первый раз в жизни — великодушием, ответил: "Да", и, заняв таким образом место Каноля, получил, к великому своему удивлению, свободу.

Ковиньяка повезли на лихом коне в селение Сен-Лубес, которое принадлежало сторонникам д’Эпернона. Там нашли нового посланного, который прискакал за новостями о беглеце на лошади самого герцога, испанской кобыле несметной стоимости.

— Спасен ли он? — спросил посланный у начальника конвоя, провожавшего Ковиньяка.

— Да, — отвечал тот, — мы везем его.

Только этого и хотел посланный, он повернул лошадь и исчез как метеор по дороге в Либурн. Через полтора часа измученная лошадь упала у городских ворот, предоставив своему всаднику свалиться к ногам герцога д’Эпернона, который, дрожа от нетерпения, ждал слова "да".

Посланец, измученный и весь в ушибах от падения, имел еще силы произнести это "да", стоившее так дорого. Герцог тотчас же, не теряя ни секунды, бросился к дому Нанон, которая по-прежнему лежала на постели, почти теряя разум, и остановившимся взглядом бессмысленно смотрела на дверь, охраняемую лакеями.

— Да, — вскричал герцог д’Эпернон, — да, он спасен, дорогая! Он сейчас приедет, и вы обнимете его!

Нанон от радости вскочила на постели: эти несколько слов сняли с ее груди целую гору. Она подняла обе руки к небу, от неожиданного счастья слезы снова полились из ее глаз, которые ранее осушило горе, и вскричала с выражением, которого нельзя описать:

— О Боже мой, Боже мой! Благодарю тебя!

Потом, опустив глаза к земле, она увидела рядом с собой герцога д’Эпернона, который радовался ее счастью и, судя по всему, не менее ее принимал участие в дорогом пленнике. Тут только пришла Нанон в голову беспокойная мысль о новом затруднительном положении:

"Каким образом будет награжден герцог за свою доброту, за свою заботу, когда увидит постороннего человека под именем ее брата? Что будет, когда он узнает о том, как она обманывала его, выдавая любовь, граничащую с прелюбодеянием, за чистое братское чувство?"

Ответ Нанон на эту мысль был кратким и твердым:

"Ничего, — подумала эта женщина, готовая на самопожертвование и преданность, — я не стану далее обманывать его, расскажу ему все. Он прогонит меня, станет проклинать меня, тоща я брошусь к его ногам и поблагодарю за все, что он сделал для меня в последние три года. Потом уйду от него, бедная, униженная, но счастливая и богатая — богатая моею любовью и счастливая в будущей моей жизни".

В то время как Нанон мечтала об этом самопожертвовании, в котором честолюбие исчезало перед любовью, слуги расступились, и какой-то мужчина вбежал в комнату, где она лежала, с возгласом:

— Сестра моя! Милая сестра моя!

Нанон приподнялась, открыла испуганные глаза, стала бледнее подушки, лежавшей под ее головой, упала на постель как пораженная громом и прошептала:

— Ковиньяк! Боже мой! Ковиньяк!

— Ковиньяк! — повторил изумленный герцог, глаза которого тщетно искали того, к кому относится это имя. — Ковиньяк! Кто здесь называется Ковиньяком?

Ковиньяк не имел желания отвечать: он еще не чувствовал себя в полной безопасности и не мог позволить себе полной откровенности, которая даже в обычных обстоятельствах не была ему свойственна. Он понял, что своим ответом может погубить сестру, а погуби сестру, он непременно погибнет и сам. Несмотря на всю свою изобретательность, он смутился и предоставил говорить Нанон, решившись только поправлять ее слова.

— А господин де Каноль? — вскричала она с бешеным упреком, пронзая Ковиньяка взглядом горящих глаз.

Герцог хмурил брови и начинал грызть усы. Присутствовавшие, кроме Франсинетты, которая была очень бледна, и Ковиньяка, который всячески старался не побледнеть, не понимали, что значит этот неожиданный гнев, и с изумлением смотрели друг на друга.

— Бедная сестра моя, — прошептал Ковиньяк на ухо герцогу, — она так испугалась за меня, что теперь бредит и не узнает меня.

— Мне ты должен отвечать, несчастный! — вскричала Нанон. — Мне! Где господин де Каноль? Что с ним? Да отвечай же, отвечай скорее!

Ковиньяк принял отчаянное решение. Надобно было играть беспроигрышно и не изменять своему бесстыдству. Искать спасения в откровенности, рассказать господину д’Эпернону о фальшивом Каноле, которому герцог покровительствовал и который одновременно был Ковиньяком, вербовал солдат против королевы и потом ей же самой продал их, означало желать быть повешенным на рынке на одной перекладине с Ришоном. Поэтому он подошел к герцогу д’Эпернону и со слезами на глазах сказал:

— Это уже не бред, монсеньер, а сумасшествие. Горе, как вы изволите видеть, довело ее до того, что она не узнает даже своих близких родных. Один только я могу вернуть ей рассудок, понимаете? Сделайте милость, прикажите удалиться всем слугам, кроме Франсинетты, которая останется здесь, чтобы ухаживать за сестрой, если будет нужно. Наверно, вам, как и мне, будет прискорбно видеть, как посторонние будут смеяться над бедной моей сестрой?

Может быть, герцог не согласился бы так легко на эту просьбу, потому что при всей своей доверчивости он начинал подозревать Ковиньяка, но в это время явился посланный от королевы и доложил, что герцога ждут во дворце: кардинал Мазарини назначил чрезвычайное заседание совета.

Пока посланный докладывал, Ковиньяк наклонился к Нанон и поспешно сказал ей:

— Ради Неба, успокойтесь, сестра, переговорим наедине и все поправим.

Нанон опустилась на постель и если не совершенно успокоилась, то, по крайней мере, овладела собою, потому что надежда, даже в самых малых дозах, всегда служит бальзамом для сердечных страданий.

Что же касается герцога, то он решился до конца разыгрывать роль Органа или Жеронта, подошел к Нанон, поцеловал ей руку и сказал:

— Припадок прошел, милая моя, надеюсь; придите в себя. Оставляю вас с любимым вашим братом, потому что королева призывает меня. Верьте, что только приказание ее величества могло заставить меня расстаться с вами в такую минуту.

Нанон чувствовала, что сердце ее сейчас не выдержит. Она не имела силы отвечать герцогу, только взглянула на Ковиньяка и пожала ему руку, как бы желая сказать:

— Не обманули ль вы меня, брат? Точно ли могу я надеяться?

Ковиньяк отвечал ей тоже пожатием руки и, повернувшись к д’Эпернону, сказал:

— Да, господин герцог, самый сильный припадок прошел, и сестра моя скоро убедится, что возле нее верный и преданный друг, готовый отважиться на все, чтобы возвратить ей свободу и счастье.

Нанон не могла дольше сохранять присутствие духа, и, несмотря на свою твердость, она зарыдала — она, когда-то не умевшая плакать и неизменно сохранявшая ясный, насмешливый ум. Но теперь так много обрушилось на нее, что она стала всего лишь обыкновенной женщиной, то есть слабой, нуждающейся в слезах.

Герцог д’Эпернон вышел, покачивая головой, и взглядом поручил Ковиньяку его сестру. Когда он вышел, Нанон вскричала:

— О, сколько страданий доставляет мне этот человек! Если б он остался здесь еще минуту, думаю, я бы умерла.

Ковиньяк сделал в знак, что надобно молчать, потом подошел к двери и прислушался, точно ли герцог ушел.

— О! Какое мне дело, слушает он или не слушает, — сказала Нанон. — Вы шепнули два слова, чтобы меня успокоить… Скажите, что вы думаете делать? На что надеетесь?

— Сестра, — отвечал Ковиньяк с серьезным видом, вовсе ему не свойственным, — не смею утверждать, что уверен в удаче, но повторяю вам то, что уже сказал: употреблю все усилия, чтобы добиться успеха.

— Какого успеха? — спросила Нанон. — На этот раз объяснимся подробнее, чтобы опять не было между нами какого-нибудь страшного недоразумения.

— Постараюсь спасти несчастного Каноля…

Нанон впилась в него глазами; взгляд ее был страшен.

— Он погиб! Не так ли?

— Увы! — отвечал Ковиньяк, — если вы требуете от меня полной откровенности, то признаюсь, что положение его кажется мне очень плохим.

— И как он говорит это! — вскричала Нанон. — Да знаешь ли, несчастный, что значит этот человек для меня?

— Знаю, что вы предпочитаете этого человека вашему брату, потому что хотели спасти его, а не меня, и когда увидели меня, то встретили проклятиями.

Нанон нетерпеливо махнула рукой.

— Впрочем, вы совершенно правы, черт возьми, — продолжал Ковиньяк, — и я говорю вам это не в упрек, а так, только для сведения. Положив руку на сердце, смею сказать вам: если б мы оба сидели еще в камере замка Тромпет и если б я знал то, что теперь мне известно, я сказал бы господину де Канолю: "Сударь, вас Нанон назвала своим братом, а не меня; она призывает вас, а не меня". И он явился бы сюда вместо меня, а я умер бы вместо него.

— Так, стало быть, он умрет! — вскричала Нанон с горестью, которая показывала, что и самые сильные люди всегда думают о смерти со страхом и мысль о ней никогда не кажется им достоверною, ибо подтверждение ее несет в себе жестокий удар. — Стало быть, он умрет!

— Сестра, — отвечал Ковиньяк, — вот все, что я могу сказать вам и на чем надобно основывать наши намерения: теперь девять часов вечера; в продолжение двух часов, пока я ехал сюда, могло случиться многое. Черт возьми, не отчаивайтесь, может быть, не случилось ровно ничего! Вот какая мысль пришла мне в голову.

— Говорите скорее.

— В одном льё от Бордо у меня сто солдат и мой лейтенант.

— Человек верный?

— Ферпозон.

— Так что же?

— Вот, сестра, что ни говорил бы герцог Буйонский, что ни делал бы герцог де Ларошфуко, что ни думала бы принцесса, которая считает себя полководцем получше их обоих, я убежден: с сотней человек, пожертвовав из них половину, я доберусь до господина де Каноля.

— О нет! Вы ошибаетесь, брат! Вы не пробьетесь к нему! Не пробьетесь!

— Пробьюсь, черт возьми, или меня убьют!

— Ах, ваша смерть докажет мне ваше желание спасти его… но все-таки она не спасет его. Он погиб! Он погиб!

— А я говорю вам, что нет, если б даже пришлось мне отдать себя за него! — вскричал Ковиньяк в порыве некоего великодушия, которое удивило его самого.

— Вы пожертвуете собой?

— Да, разумеется, ни у кого нет причины ненавидеть этого доброго господина де Каноля, и все его любят; меня, напротив, все не терпят.

— Вас не терпят? За что?

— За что? Это очень просто: за то, что я имею честь быть связанным с вами кровными узами. Извините, дорогая сестра, но эти слова мои должны быть чрезвычайно лестны для доброй роялистки.

— Постойте, — сказала Нанон медленно, прикладывая палец к губам.

— Я слушаю.

— Вы говорите, что жители Бордо ненавидят меня?

— Как нельзя больше.

— В самом деле! — прошептала Нанон с полу задумчивой, полувеселой улыбкой.

— Я не думал, что эти слова будут вам так приятны.

— О да, о да; пусть они и не приятны, но, по крайней мере, весьма разумны. Да, это правда, — продолжала она, разговаривая сама с собой более, чем с братом, — ненавидят не господина де Каноля и не вас. Погодите! Погодите!

Она встала, закуталась в шелковую мантилью, села к столу и поспешно написала несколько строк. Ковиньяк, видя, как горел ее лоб и поднималась грудь, понял, что она пишет о чрезвычайно важных делах.

— Возьмите это письмо, — сказала она, запечатывая бумагу, — отправляйтесь в Бордо один, без солдат и без конвоя; на конюшне есть берберийский конь, который довезет вас туда через час. Сделайте все, что в человеческих силах, только бы добраться побыстрее. Отдайте это письмо принцессе Конде, и Каноль будет спасен.

Ковиньяк с удивлением взглянул на сестру, но он знал всю ясность и силу ее ума и поэтому не терял времени на объяснения. Он побежал на конюшню, вскочил на указанную ему лошадь и через полчаса проскакал больше половины пути. В ту минуту, когда он уезжал, Нанон проводила его взглядом из окна, затем — она, безбожница! — опустилась на колени, прочла коротенькую молитву, заперла в ларчик свое золото, драгоценности и бриллианты, приказала заложить карету, а Франсинетте велела подать себе лучшие свои платья.

II

Ночь спускалась на Бордо, город казался пустыней, кроме эспланады, к которой все спешили. В отдаленных от этого места улицах слышались только шаги патрулей или голоса старух, которые, возвращаясь домой, со страхом запирали за собой двери.

Но около эспланады в вечернем тумане слышался гул, глухой и непрерывный, как шум моря во время отлива.

Принцесса только что кончила заниматься своей корреспонденцией и приказала сказать герцогу де Ларошфуко, что может принять его.

У ног ее, на ковре, смиренно сидела виконтесса де Канб и, смотря с сильным беспокойством ей в лицо, пытаясь угадать ее настроение, ждала времени, когда можно будет начать разговор, не помешав принцессе. Но терпение и спокойствие Клер были притворные, потому что она рвала и мяла свой платок.

— Семьдесят семь бумаг подписала! — сказала принцесса. — Вы видите, Клер, не всегда приятно играть роль королевы.

— Это так, ваше высочество, — отвечала виконтесса. — Но заняв место королевы, вы приняли на себя и лучшее ее право — миловать!

— И право наказывать, — гордо прибавила принцесса Конде, — потому что одна из этих семидесяти семи бумаг — смертный приговор.

— А семьдесят восьмая бумага будет акт помилования, не так ли, ваше высочество? — сказала Клер умоляющим голосом.

— Что ты говоришь, дитя мое?

— Я говорю, ваше высочество, что уже, кажется, пора мне освободить моего пленника, неужели вам не угодно, чтобы я избавила его от страшного мучения видеть, как поведут его товарища на казнь? Ах, ваше высочество, если вам угодно миловать, так прощайте вполне и безусловно!

— Честное слово! Ты совершенно права, дитя, — сказала принцесса. — Но уверяю тебя, я совсем забыла свое обещание, занявшись важными делами; ты прекрасно сделала, что напомнила мне о нем.

— Стало быть?.. — начала Клер в восторге.

— Стало быть, ты сделаешь то, что хочешь.

— Так напишите еще одну бумагу, ваше высочество, — сказала Клер с улыбкой, которая смягчила бы самое черствое сердце, с улыбкой, какой не может изобразить ни один живописец, потому что она свойственна только любящей женщине, то есть жизни в самой божественной ее сущности.

Клер придвинула лист к принцессе и указала пальцем, где надобно писать.

Принцесса написала:

"Приказываю господину коменданту замка Тромпет допустить виконтессу де Канб к барону де Канолю, которому мы возвращаем полную и безусловную свободу".

— Так ли? — спросила принцесса.

— Да, да, ваше высочество! — вскричала Клер.

— Надобно подписать?

— Непременно.

— Хорошо, дитя мое, — сказала принцесса с самой приветливой своей улыбкой, — надо сделать все, что ты хочешь.

Она подписала.

Клер бросилась на бумагу, как орел на добычу. Она едва поблагодарила ее высочество и, прижав бумагу к груди, выбежала из комнаты.

На лестнице она встретила герцога де Ларошфуко со свитой офицеров и бордосцев, которая всегда за ним следовала, когда он выходил на улицу.

Клер весело поклонилась ему. Удивленный герцог остановился на площадке и смотрел вслед виконтессе, пока она не сошла с лестницы.

Потом он вошел к принцессе и сказал:

— Ваше высочество, все готово.

— Где?

— Там!

Принцесса смотрела на него вопросительно.

— На эспланаде, — прибавил герцог.

— А, хорошо, — сказала принцесса, притворяясь спокойной, ибо чувствовала, что на нее смотрят. Как женщина она не могла не вздрогнуть, но положение главы партии не позволяло проявлять слабость. — Если все готово, так ступайте, герцог.

Герцог колебался.

— Не полагаете ли вы, что и я должна присутствовать там? — спросила принцесса. Несмотря на умение владеть собой, она не могла скрыть смущения. Голос ее дрожал.

— Как угодно вашему высочеству, — отвечал герцог, занимавшийся в эту минуту, может быть, разрешением какой-то философической задачи.

— Посмотрим, герцог, посмотрим. Вы знаете, что я помиловала одного из осужденных?

— Да, ваше высочество.

— Что скажете вы об этом?

— Скажу одно: все, что делает ваше высочество, делается хорошо.

— Да, — сказала принцесса, — лучше было простить. Надобно показать эпернонистам, что мы не боимся мстить, считаем себя равными с его величеством, но, уверенные в своей силе, платим за зло без бешенства, умеренно.

— Это очень хорошая политика.

— Не так ли, герцог? — спросила принцесса, старавшаяся по голосу герцога узнать настоящую его мысль.

— Но, — продолжал герцог, — вы все-таки придерживаетесь мнения, что один из арестантов должен искупить смерть Ришона; если эта смерть останется неотомщенной, то все подумают, что ваше высочество мало уважаете храбрых людей, которые служат вам.

— Разумеется, разумеется! Один из них умрет. Даю слово принцессы! Будьте спокойны.

— Могу ли узнать, которого из них ваше высочество помиловали?

— Господина де Каноля.

— А!

Это "а!" было сказано довольно странно.

— Нет ли у вас особенной причины не любить этого дворянина, герцог? — спросила принцесса.

— Помилуйте, ваше высочество, разве я сержусь когда-нибудь на кого-нибудь? Разве я благосклонен к кому-нибудь? Я разделяю людей на две категории: на тех, кто мне препятствует, и тех, кто мне помогает. Надобно устранять первых и поддерживать вторых… пока они нас поддерживают. Вот моя политика, ваше высочество, скажу даже, почти моя мораль.

"Что, черт возьми, он тут еще затевает и чего хочет? — спросил Ленэ сам себя. — Он, кажется, не терпит бедного Каноля".

— Итак, — продолжал герцог, — если у вашего высочества нет для меня никаких других приказаний…

— Нет, господин герцог.

— Тоща я прощаюсь с вашим высочеством.

— Так все это будет сегодня вечером? — спросила принцесса.

— Через четверть часа.

Ленэ приготовился идти за герцогом.

— Вы идете смотреть на это, Ленэ? — спросила принцесса.

— О нет, ваше высочество, — отвечал Ленэ, — вы изволите знать, что я не люблю сильных ощущений; я удовольствуюсь тем, что дойду до половины дороги, то есть до тюрьмы: мне хочется видеть трогательную картину, как бедный Каноль получит свободу с помощью женщины, которую он любит.

Герцог философски вздохнул, Ленэ пожал плечами; зловещий кортеж вышел из дворца и отправился в тюрьму.

Между тем госпожа де Канб преодолела это расстояние меньше чем за пять минут, показала приказ принцессы сначала стражнику у подъемного моста, потом тюремщику и наконец велела позвать коменданта.

Комендант прочитал бумагу с тем бесстрастным видом, которого не могут оживить ни смертные приговоры, ни акты помилования, узнал печать и подпись принцессы Конде, поклонился вестнице и, повернувшись к дверям, сказал:

— Позвать лейтенанта.

Потом он пригласил виконтессу сесть; но та была так взволнована, что хотела укротить свое нетерпение движением: она осталась на ногах.

Комендант почел своей обязанностью заговорить с нею.

— Вы знаете господина де Каноля? — спросил он таким голосом, каким спросил бы, хороша ли погода.

— О да, сударь! — отвечала Клер.

— Он, может быть, ваш брат, сударыня?

— Нет, сударь.

— Друг ваш?

— Он… мой жених, — отвечала Клер в надежде, что после такого признания комендант постарается поскорее отпустить пленника.

— А! — сказал комендант тем же тоном. — Поздравляю вас, сударыня!

И, не зная, о чем еще спрашивать, он замолчал и не двигался с места.

Вошел лейтенант.

— Господин д’Оржемон, — сказал комендант, — позовите главного тюремщика и освободите господина де Каноля, вот приказ принцессы.

Лейтенант поклонился и взял бумагу.

— Угодно вам подождать здесь? — спросил комендант у виконтессы.

— Разве мне нельзя идти вместе с лейтенантом?

— Можно, сударыня.

— Так я пойду. Вы понимаете: я хочу прежде всех сказать ему, что он спасен.

— Извольте идти, сударыня, и примите уверение в совершенной моей преданности.

Госпожа де Канб поспешно поклонилась коменданту и пошла за лейтенантом.

Это был тот самый молодой человек, который разговаривал с Канолем и Ковиньяком, проявив к ним такую деятельную симпатию.

В одну секунду он и Клер были на дворе.

— Где главный тюремщик? — закричал лейтенант.

Потом, повернувшись к Клер, прибавил:

— Будьте спокойны, сударыня, он сейчас придет.

Явился помощник тюремщика.

— Господин лейтенант, — сказал он, — главного тюремщика нет. Его не могут найти.

— О, сударь! — вскричала Клер. — Это обстоятельство еще задержит нас!

— Нет, сударыня, приказ дан, стало быть, успокойтесь.

Виконтесса поблагодарила его одним из тех взглядов, которые могут принадлежать только женщине или ангелу.

— У тебя есть вторые ключи от всех камер? — спросил д’Оржемон у тюремщика.

— Есть, сударь, — отвечал тот.

— Отопри комнату господина де Каноля.

— Господина де Каноля, номера второго?

— Да, номер второй, поскорее.

— Мне кажется, — сказал тюремщик, — оба они сидят вместе, можно выбрать любого.

Тюремщики всегда любили шутить.

Но госпожа де Канб была так счастлива, что нисколько не рассердилась на эту глупую шутку… Она даже улыбнулась, она поцеловала бы тюремщика, если б поцелуй мог поторопить его и если б благодаря этому она могла увидеть Каноля на секунду раньше.

Наконец дверь открылась. Каноль, услышавший шаги в коридоре, узнавший голос Клер, бросился в ее объятия, и она, забыв, что он еще не ее муж и не любовник, страстно обняла его. Движение это было освящено опасностью, которой он подвергался, и вечной разлукой, в которую они заглянули, как в пропасть.

— Видите, друг мой, — сказала Клер, блиставшая радостью и гордостью, — видите, я держу слово; я выпросила вам прощение, как обещала, я пришла за вами, и мы сейчас отсюда уедем.

Во время этого разговора она вывела Каноля в коридор.

— Сударь, — сказал лейтенант, — вы можете посвятить всю вашу жизнь виконтессе, потому что именно ей обязаны спасением.

Каноль ничего не отвечал; он ласково взглянул на своего ангела-избавителя, нежно пожал ей руку.

— Не спешите так, — сказал лейтенант с улыбкой, — все уже кончилось, и вы свободны, стало быть, успеете распустить крылья.

Но виконтесса, не обращая внимания на его успокоительные слова, вела Каноля по коридорам. Каноль охотно шел за ней, перемигиваясь с лейтенантом. Пришли к лестнице, по ней спустились быстро, как будто у наших любовников были крылья, о которых говорил лейтенант. Наконец вышли во двор; еще одна дверь — и тюремный воздух не будет больше душить эти бедные сердца…

Вот и последняя дверь отворилась.

Но за дверью, на подъемном мосту, стояла толпа дворян, сторожей и стрелков: это был герцог де Ларошфуко со своими приспешниками.

Виконтесса де Канб вздрогнула, сама не зная почему. Каждый раз, как она встречала герцога, с нею случалось несчастье.

Что же касается до Каноля, то он, может быть, почувствовал что-нибудь, но это нисколько не отразилось на его лице.

Герцог поклонился виконтессе и Канолю, даже остановился, чтобы сказать им несколько комплиментов. Потом подал знак своим дворянам и свите, иду стая толпа расступилась.

Вдруг в глубине двора послышался голос, идущий из коридоров:

— В первой камере никого нет!.. Другого арестанта нет! Я т> более пяти минут и нигде никак не могу найти! слова вызвали сильное волнение у всех, кто слышал их; герцог де Ларошфуко вздрогнул и, не будучи в силах удержать первого движения, протянул руку к Канолю, как бы намереваясь остановить его.

Клер заметила это и побледнела.

— Пойдемте, пойдемте! — сказала она Канолю. — Скорее!

— Извините, сударыня, — возразил герцог, — я попрошу у вас минуту терпения. Позвольте выяснить это недоразумение; ручаюсь, дело займет не более минуты.

И по знаку герцога расступившаяся было толпа опять сомкнулась.

Каноль посмотрел на Клер, на герцога, на лестницу, с которой раздался голос, и сам побледнел.

— Но, сударь, зачем мне ждать? — спросила виконтесса. — Сама принцесса Конде подписала именной приказ об освобождении барона Каноля, вот он, посмотрите.

— Я в этом не сомневаюсь, сударыня, и вовсе не намерен оспаривать подлинность этого акта, он будет также действителен через минуту, как и теперь. Так извольте потерпеть, я сейчас послал человека выяснить, в чем дело, он тотчас вернется.

— Но что нам до этого? — возразила Клер. — Какая связь между господином де Канолем и арестантом номер один?

— Господин герцог, — сказал капитан телохранителей, которого Ларошфуко посылал для розысков, — мы искали везде и нище не нашли, арестант пропал, вместе с ним исчез и главный тюремщик. Сын его, которого мы расспрашивали, говорит, что отец его и арестант вышли в потайную дверь, ведущую к реке.

— Ого! — вскричал герцог. — Не знаете ли вы, господин де Каноль, чего-нибудь об этом? Ведь это бегство!

При этих словах Каноль все понял и все угадал. Он понял, что Нанон позаботилась о нем; он понял, что тюремщик приходил за ним, что именно его называл он братом мадемуазель де Лартиг, что Ковиньяк занял его место и, сам того не зная, нашел свободу там, где думал встретить смерть. Все эти мысли разом пронеслись в его голове. Он закрыл лицо обеими руками, побледнел и пошатнулся. Барон пришел в себя только потому, что виконтесса задрожала и схватила его за руку. Герцог заметил все эти признаки невольного ужаса.

— Запереть ворота! — закричал Ларошфуко. — Господин де Каноль, будьте добры остаться. Вы понимаете, надобно непременно объяснить все это.

— Но, герцог, — вскричала виконтесса, — вы не намерены, надеюсь, противиться приказанию принцессы?

— Нет, не намерен, сударыня, — отвечал герцог, — но думаю, что нужно доложить ей о том, что случилось. Я не скажу, что сам пойду к ней, вы можете подумать, что я хочу повлиять на мнение нашей августейшей повелительницы. Но я скажу: идите сами, сударыня, ибо вы лучше, нежели кто-нибудь, можете выпросить милость у принцессы.

Ленэ незаметно сделал знак Клер.

— Нет, я с ним не расстанусь! — вскричала виконтесса, судорожно схватив Каноля за руку.

— Я пойду к ее высочеству, — сказал Ленэ. — Пойдемте со мной, капитан, или вы, господин герцог.

— Пожалуй, я пойду с вами. Господин капитан останется здесь и займется обыском во время нашего отсутствия. Может быть, найдется и другой узник.

Как бы желая обратить особенное внимание на окончание своей фразы, герцог де Ларошфуко сказал несколько слов на ухо офицеру и вышел вместе с Ленэ.

В ту же минуту толпа, провожавшая герцога, оттеснила Каноля и Клер во двор, и ворота были заперты.

За какие-нибудь десять минут сцена эта приобрела такой серьезный и мрачный характер, что все присутствующие, бледные и безмолвные, с изумлением смотрели друг на друга и старались по глазам Каноля и Клер увидеть, кто из них более страдает. Каноль понял, что он должен подавать пример твердости. Он был серьезен и нежен со своею подругой; она, мертвенно-бледная, с покрасневшими глазами, едва держась на ногах, не выпускала его руки, прижимая ее к себе. На лице ее застыла странная улыбка, наводившая ужас. Шатаясь, она испуганным взглядом обводила толпу, в которой тщетно старалась найти друга…

Капитан, получивший приказание от герцога де Ларошфуко, что-то говорил потихоньку своим офицерам. Каноль, глаз которого был верен и ухо готово было уловить малейшее слово, способное превратить его сомнение в уверенность, услышал, несмотря на всю осторожность офицера, следующую фразу:

— Надо же как-то удалить отсюда эту бедную женщину.

Барон старался освободиться из нежных объятий, но Клер заметила его намерение и всеми силами держалась за него.

— Ах, — воскликнула она, — надо поискать еще; может быть, плохо искали, и этот человек найдется! Станем… все станем искать: не может быть, чтобы он бежал. В таком случае и господин де Каноль, верно, бежал бы вместе с ним. Господин капитан, прикажите искать, умоляю вас.

— Уже искали, сударыня, — отвечал тот, — да и теперь еще продолжают. Тюремщик знает, что подвергнется смертной казни, если не представит арестанта. Это в его интересах. Поэтому вы понимаете, как усердно он ищет беглеца.

— Боже мой! — прошептала Клер. — И господин Ленэ не идет!

— Терпение, дорогой друг, терпение, — сказал Каноль ласковым голосом, как обыкновенно разговаривают с детьми. — Господин Ленэ только что расстался с нами, едва ли успел он дойти до принцессы; дайте ему время, надобно рассказать об этом событии и потом принести нам ответ.

При этих словах он нежно пожал руку виконтессы.

Потом, заметив, что капитан, который остался начальником вместо герцога де Ларошфуко, пристально и с нетерпением на него смотрит, он спросил:

— Капитан, вам угодно переговорить со мной?

— Да, надо бы, сударь, — отвечал офицер, для которого присутствие виконтессы было пыткой.

— Сударь, — вскричала госпожа де Канб, — ведите нас к принцессе, умоляю вас! Не все ли вам равно? Лучше вести нас к ней, чем оставаться здесь в неизвестности. Принцесса увидит Каноля, сударь, увидит меня, я переговорю с ней, и она подтвердит свое слово.

— Но, — сказал офицер, сразу ухватившись за мысль виконтессы, — какая счастливая идея пришла вам в голову, сударыня! Подите к принцессе сами, она, верно, не откажет вам.

— Что скажете вы, барон? — спросила виконтесса. — Что, будет ли хорошо? Вы не захотите обманывать меня, скажите, что должна я делать?

— Ступайте, сударыня, — отвечал Каноль с чрезвычайным усилием.

Виконтесса отпустила руку, прошла несколько шагов, потом вернулась к любимому и вскричала:

— Нет! Нет! Я не расстанусь с ним!

Услышав, что ворота отворяются, она прибавила:

— А, слава Богу! Вот возвращаются Ленэ и герцог.

Действительно, вслед за бесстрастным герцогом вошел Ленэ. Смущение выражалось на его лице, руки дрожали. При первом взгляде, которым обменялся с ним несчастный советник, Каноль понял, что ему нет никакой надежды, что он решительно осужден.

— Ну что? — спросила виконтесса, бросившись навстречу к Ленэ так поспешно, что увлекла с собою Каноля…

— Принцесса не знает, что делать, — пробормотал Ленэ.

— Не знает, что делать? — вскричала Клер. — Что это значит?

— Это значит, что она спрашивает вас, — отвечал герцог, — хочет переговорить с вами.

— Это правда, господин Ленэ? — спросила Клер, не заботясь, что такой вопрос оскорблял герцога.

— Да, сударыня, — пробормотал Ленэ.

— А что будет с ним?

— С кем?

— С господином де Канолем.

— Господин де Каноль воротится в тюрьму, и вы передадите ему ответ принцессы, — сказал герцог.

— Вы останетесь с ним, господин Ленэ? — спросила Клер.

— Сударыня…

— Останетесь ли с ним? — повторила она.

— Я с ним не расстанусь.

— Поклянитесь. Вы не покинете его?

— Боже мой, — прошептал Ленэ, глядя на молодого человека, ждавшего решения судьбы своей, и на эту женщину, которую можно было убить одним словом. — Боже мой, уж если он осужден на смерть, то дай мне силу спасти хоть ее!

— Клянитесь, господин Ленэ.

— Клянусь, — сказал советник, с усилием прижимая ее руку к своему сердцу, готовому разорваться.

— Благодарю вас, сударь, — сказал Каноль потихоньку, — я понимаю вас.

Потом повернулся к виконтессе.

— Ступайте, сударыня, вы видите, что я вне опасности: я с господином Ленэ и герцогом.

— Не отпускайте ее, не поцеловавшись, — сказал Ленэ.

Холодный пот выступил на лбу у Каноля, в глазах у него потемнело; он удержал Клер, которая уже уходила, и, притворяясь, будто хочет сказать ей что-то на ухо, прижал ее к груди.

— Просите, но не унижайтесь, — сказал он ей на ухо. — Я хочу жить для вас, но вы должны желать, чтобы я жил всеми уважаемый.

— Я буду просить так, чтобы спасти тебя, — отвечала она. — Разве ты не муж мой перед Богом?

Каноль, отстраняясь, так легко коснулся губами ее шеи, что она даже не почувствовала его поцелуя; несчастная удалилась, не поцеловав его в последний раз. Однако у самых ворот она обернулась, но между нею и арестантом теснилась толпа.

— Друг мой, — сказала она, — где ты? Я уж не могу видеть тебя. Скажи одно слово… еще одно… чтобы я могла унести с собой звуки твоего голоса.

— Ступайте, Клер! — сказал он. — Я жду вас.

— Ступайте, ступайте, виконтесса, — сказал один сострадательный офицер, — чем скорее уйдете, тем скорее вернетесь.

Голос Клер послышался еще в отдалении:

— Господин Ленэ! Добрый мой Ленэ! Я вверяюсь вам, вы отвечаете мне за него.

И ворота затворились за нею.

— Наконец, и то не без труда, — сказал герцог-философ. — Насилу-то мы от нее освободились!

III

Едва виконтесса ушла, едва голос ее исчез в отдалении и ворота затворились за нею, офицеры тесно окружили Каноля и показались неизвестно откуда две зловещие фигуры. Они подошли к герцогу и униженно ждали его приказаний.

Герцог, не говоря ни слова, указал им на пленника.

Потом он подошел к нему и сказал, кланяясь с обыкновенной своей ледяной вежливостью:

— Сударь, вы, конечно, поняли, что по причине бегства вашего товарища вам выпадает несчастная участь, которая ему готовилась.

— Да, догадываюсь, сударь, — отвечал Каноль, — но в то же время я уверен, что ее высочество принцесса Конде простила меня лично. Я видел, да и вы только что могли видеть в руках виконтессы де Канб приказ о моем освобождении.

— Все это правда, сударь, — возразил герцог, — но принцесса не могла предвидеть того, что случилось.

— Так принцесса отказывается от своей подписи?

— Да, — отвечал герцог.

— Принцесса крови не сдержит честного слова?

Герцог оставался бесстрастным.

Каноль посмотрел вокруг.

— Что? Уже пора? — спросил он.

— Да, сударь.

— А я думал, что подождут до возвращения виконтессы де Канб; ей обещали ничего не делать во время ее отсутствия. Стало быть, сегодня никто не держит слова?

И арестант с упреком взглянул не на герцога де Ларошфуко, а на Ленэ.

— Ах, сударь, — вскричал тот со слезами на глазах, — простите нас! Принцесса решительно отказалась вас помиловать, хотя я долго просил ее. Бог мне свидетель! Спросите у герцога де Ларошфуко. Надобно отмстить за смерть несчастного Ришона, и принцесса была тверда как камень. Теперь, господин барон, судите меня сами: и вы, и виконтесса равно попали в страшное положение; простите меня, чувствую, что очень нуждаюсь в вашей снисходительности: я осмелился обрушить весь ужас на одну вашу голову, потому что вы солдат, вы дворянин.

— Так я ее уж не увижу! — прошептал Каноль, задыхаясь от волнения. — Вот почему вы советовали мне поцеловать ее в последний раз!

Рыдание, победившее твердость, разум и гордость, разорвало грудь Ленэ; он отошел назад и горько расплакался. Тут Каноль посмотрел проницательными глазами на всех окружающих его: он везде видел людей, взбешенных жестокой казнью Ришона и ждавших, не падет ли духом, в отличие от верского коменданта, осужденный; другие, втайне сочувствуя ему, старались скрыть волнение, вздохи и слезы.

— О, страшно подумать! — прошептал молодой человек, перед мысленным взором которого в этот момент с какой-то сверхчеловеческой ясностью пронеслась вся его жизнь. Короткие минуты радости казались в ней островами в целом океане страданий и слез. — Страшно! У меня была обожаемая женщина, она в первый раз сказала мне, что любит меня! Каким долгим и радостным казалось мне будущее! Мечты всей жизни моей осуществлялись! И вот в одну минуту, в одну секунду смерть отнимает все!

Сердце его сжалось, слезы навернулись на глаза. Но тут он вспомнил, что он, как сказал Ленэ, солдат и дворянин.

"Гордость, — думал он, — единственная ободряющая сила, существующая на свете, приди ко мне на помощь! Могу ли плакать о жизни, о таком ничтожном благе!.. Как стали бы окружающие меня враги смеяться, если б могли сказать: "Каноль плакал, узнав, что надобно идти на смерть!.." Что делал я в тот день, когда осаждали Сен-Жорж и когда жители Бордо так же хотели убить меня, как теперь? Я сражался, шутил, смеялся!.. Черт возьми! Во имя Неба, которое меня слышит и которое, может быть, несправедливо ко мне; во имя дьявола, который борется в эту минуту с моим ангелом-хранителем, я и теперь сделаю то же: если не буду сражаться, так все-таки стану смеяться, стану шутить".

В ту же минуту лицо его стало спокойным, как будто все чувства покинули его сердце, он пригладил черные свои кудри и твердым шагом, с улыбкой на устах подошел к герцогу де Ларошфуко и Ленэ:

— Господа, — сказал он, — вы знаете, что в этом мире, столь полном всевозможных странных и неожиданных случайностей, надо учиться привыкать ко всему. Мне нужна была — простите, что я вас об этом не попросил, — минута, чтобы свыкнуться с мыслью о смерти. Если это слишком много, то прошу простить, что я заставил вас ждать.

Глубокое удивление отразилось на лицах всех в толпе. Пленник понял, что все присутствующие переходят от изумления к восхищению им. Это сознание, для него приятное, возвысило его в собственных глазах и удвоило его силы.

— Я готов, господа, — сказал он, — я жду вас.

Герцог, на миг испытавший изумление, на минуту, стал по-прежнему хладнокровен и подал знак.

По этому знаку ворота растворились, и конвой приготовился идти.

— Позвольте, — вскричал Ленэ, желая выиграть время, — позвольте, герцог! Мы ведем господина де Каноля на смертную казнь, не так ли?

Герцог удивился. Каноль с любопытством взглянул на советника.

— Да, — сказал герцог.

— А если так, — продолжал Ленэ, — то этот достойный дворянин не может обойтись без духовника.

— Простите, сударь, напротив, — отвечал Каноль, — я вполне могу обойтись без него.

— Как? — спросил Ленэ, подавая арестанту знаки, которых тот не хотел понять.

— Ведь я гугенот, — отвечал Каноль, — и предупреждаю вас, гугенот самый закоренелый. Если хотите сделать мне последнее удовольствие, позвольте умереть в моей вере. — И, отказываясь от исповеди, он подал Ленэ знак, показывающий, что понял его и благодарен ему.

— В таком случае ничто не удерживает вас, пойдемте! — сказал герцог.

— Пусть он исповедуется, пусть он исповедуется! — закричали несколько ярых фанатиков.

Каноль приподнялся на цыпочках, спокойно и самоуверенно посмотрел кругом и, повернувшись к герцогу, сказал строго:

— Что за подлости хотят тут делать? Мне кажется, сударь, что только я один здесь имею право исполнять свою волю, потому что я герой праздника. Поэтому я отказываюсь переменять веру, но требую эшафота, притом как можно скорее, теперь уж мне надоело ждать.

— Молчать! — закричал герцог, обращаясь к толпе.

Когда под действием его голоса и взгляда сразу же воцарилось молчание, герцог сказал Канолю:

— Сударь, поступайте как вам угодно.

— Покорно благодарю, сударь. Так пойдем же… и пойдем поскорее…

Ленэ взял Каноля за руку.

— Напротив, идите медленнее, — сказал он. — Кто знает будущее? Могут дать отсрочку, могут одуматься, может случиться какое-нибудь важное событие. Идите медленнее, заклинаю вас именем той, которая вас любит, которая будет так плакать, если узнает, что мы спешили…

— О, не говорите мне о ней, прошу вас, — отвечал Каноль. — Все мое мужество исчезает при мысли, что я навсегда разлучаюсь с нею… Нет! Что я говорю?.. Напротив, господин Ленэ, говорите мне о ней, повторяйте, что она любит меня, будет любить всегда и будет плакать обо мне.

— Ну, доброе и бедное дитя, — отвечал Ленэ, — мужайтесь! Помните, что на нас смотрят и не знают, о чем мы говорим.

Каноль гордо поднял голову, и, благодаря этому полному грации движению, красивые его кудри черными локонами рассыпались по плечам. Конвой вышел уже на улицу: множество факелов освещали шествие и так что можно было видеть спокойное и улыбающееся лицо пленника.

Он слышал, как плакали некоторые женщины, а другие говорили:

— Бедный барон! Как он молод! Как хорош!

Шествие безмолвно подвигалось вперед, наконец Каноль сказал:

— Ах, господин Ленэ, как бы мне хотелось видеть ее еще раз.

— Хотите, я пойду за ней? Хотите, я приведу ее сюда? — спросил Ленэ, лишившись всей своей твердости.

— Да, да, — прошептал Каноль.

— Хорошо, я иду, но вы убьете ее.

"Тем лучше, — мелькнула эгоистическая мысль в уме молодого человека. — Если ты убьешь ее, то она никогда не будет принадлежать другому".

Потом вдруг Каноль превозмог последний припадок слабости и сказал:

— Нет, нет!

И, удерживая Ленэ за руку, прибавил:

— Вы обещали ей оставаться со мной, оставайтесь!

— Что он говорит? — спросил герцог у командира стражи.

Каноль услышал его вопрос.

— Я говорю, герцог, — отвечал он, — что не думал, как далеко от тюрьмы до эспланады.

— Увы, не жалуйтесь, бедный молодой человек, — прибавил Ленэ, — вот мы и пришли.

Действительно, факелы, освещавшие шествие и авангард, шедший впереди конвоя, скоро исчезли за поворотом улицы.

Ленэ пожал руку молодому человеку и, желая сделать последнюю попытку, прежде чем они придут к месту казни, подошел к герцогу.

— Сударь, — сказал он вполголоса, — еще раз умоляю, сжальтесь, будьте милостивы! Казнью господина де Каноля вы вредите нашему делу.

— Напротив, — возразил герцог, — мы доказываем, что считаем наше дело правым, потому что не боимся мстить.

— Такое мщение возможно только между равными, господин герцог! Что бы вы ни говорили, королева все-таки королева, а мы ее подданные.

— Не станем спорить о таких вопросах при господине де Каноле, — сказал герцог вслух, — вы же понимаете, что это неприлично.

— Не будем говорить о помиловании при господине герцоге, — заметил Каноль, — вы видите, он намерен совершить государственный переворот; зачем мешать ему из-за такой безделицы…

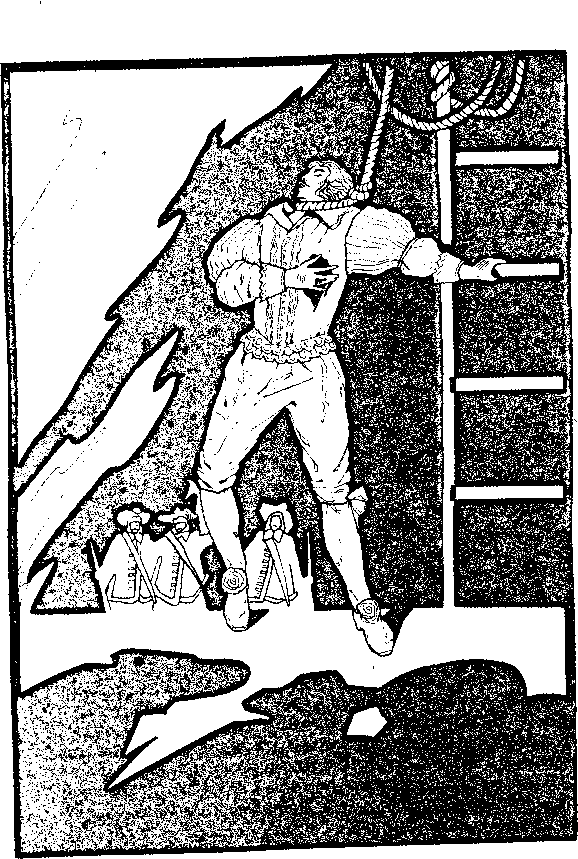

Герцог не возражал, но по его сжатым губам, по его злобному взгляду видно было, что удар достиг цели. Между тем процессия двигалась вперед, и Каноль наконец вышел на эспланаду. Вдалеке, на другом конце площади, шумела толпа, окружавшая свободную площадку, очерченную линией блестящих мушкетных стволов. В середине ее возвышалось что-то черное и бесформенное, неясно рисовавшееся во мраке. Каноль подумал, что это обыкновенный эшафот. Но вдруг факелы на середине площади осветили этот мрачный предмет и обрисовали страшный силуэт виселицы.

— Виселица! — вскричал Каноль, останавливаясь и указывая на нее. — Что там такое? Не виселица ли, господин герцог?

— Да, вы не ошибаетесь, — отвечал герцог хладнокровно.

Краска негодования выступила на лице молодого человека; он оттолкнул двух солдат, провожавших его, и одним прыжком очутился лицом к лицу с Ларошфуко.

— Сударь, — вскричал он, — вы забыли, что я дворянин? Все знают, даже и сам палач, что дворянину следует отсечь голову.

— Бывают обстоятельства, сударь…

— Сударь, — перебил Каноль, — говорю вам не только от своего имени, а от имени всего дворянства, в котором вы занимаете такое высокое положение, вы, бывший принцем и теперь носящий титул герцога. Бесчестие это падет не на меня, невинного, а на всех вас, на всех, потому что вы повесите одного из ваших же, дворянина!

— Король повесил Ришона, сударь!

— Нет, сударь, Ришон был храбрый солдат и благороден душой, насколько это возможно, но он не был дворянин по рождению, а я дворянин.

— Вы забываете, — сказал герцог, — что здесь дело идет о мщении; если бы вы были принц крови, вас все равно бы повесили.

Каноль инстинктивно хотел обнажить шпагу, но шпаги на нем не было. Понимание положения вернуло ему силу, гнев его утих, он понял, что его преимущество в его слабости.

— Господин философ, — сказал он, — горе тем, кто пользуется правом такого мщения, и вдвойне горе тому, кто, пользуясь этим правом, забывает человеколюбие! Я не прошу пощады — прошу правосудия. Есть люди, которые любят меня, сударь, я намеренно останавливаюсь на этом слове, потому что вы не знаете, что значит любить, это мне известно. И что же? В сердцах этих людей вы навсегда запечатлеете вместе с воспоминанием о моей смерти гнусный вид виселицы. Убейте меня ударом шпаги, застрелите меня, дайте мне ваш кинжал, и я заколю себя сам, а потом вы повесите мой труп, если это вам доставляет удовольствие.

— Ришона повесили живого, сударь, — холодно возразил герцог.

— Хорошо. Теперь выслушайте меня. Со временем страшное несчастие падет на вашу голову, тоща вспомните, что этим несчастием само Небо наказывает вас. Что касается меня, то я умираю с убеждением, что вы виновник моей смерти.

И Каноль, бледный, дрожащий, но полный негодования и мужества, имевший еще силы выказать черни свою гордость и презрение, подошел к виселице и поставил ногу на первую ступеньку лестницы.

— Теперь, господа палачи, — сказал он, — делайте свое дело!

— Да он только один! — закричала толпа в изумлении. — Давайте другого! Где другой? Нам обещали двоих!

— А, вот это утешает меня, — сказал Каноль с улыбкой. — Эта добрая чернь недовольна даже тем, что вы делаете для нее. Слышите вы, господин герцог?

— Смерть ему! Смерть ему! Мщение за Ришона! — рычали десять тысяч голосов.

Каноль подумал:

"Если я приведу их в бешенство, то они могут разорвать меня на куски и я не буду повешен; как взбесится герцог!"

Поэтому он закричал:

— Вы трусы! Я узнаю некоторых из вас. Вы были при штурме Сен-Жоржа, я видел, как вы бежали… Теперь вы мстите мне за то, что я тоща вас побил.

Ему отвечали ревом.

— Вы трусы! — повторил он. — Вы бунтовщики, подлецы!

Ножи заблистали, и к подножью виселицы посыпались камни.

— Хорошо, — прошептал Каноль.

Потом прибавил вслух:

— Король повесил Ришона и прекрасно сделал; когда он возьмет Бордо, так повесит еще немало других.

При этих словах толпа хлынула, как поток, на эспланаду, опрокинула стражу, палисады и с ревом бросилась к пленнику.

В ту же минуту по приказанию герцога один из палачей приподнял Каноля, а другой надел ему на шею веревку.

Каноль, почувствовав ее на шее, начал кричать и браниться еще громче: он хотел быть убитым вовремя, и ему нельзя было терять ни минуты. Он осмотрелся: везде он видел горящие глаза и грозящее оружие.

Только один человек, солдат, сидевший на лошади, показал ему мушкет.

— Ковиньяк! Это Ковиньяк! — вскричал Каноль, хватаясь за лестницу обеими руками, которых ему не связали.

Ковиньяк своим оружием подал знак тому, которого не мог спасти, и прицелился.

Каноль понял его.

— Да! Да! — вскричал он, кивнув головой.

Теперь скажем, каким образом Ковиньяк попал на эспланаду.

IV

Мы видели, что Ковиньяк выехал из Либурна, и знаем, с какой целью.

Доехав до своих солдат, находившихся под командой Фергюзона, он на некоторое время остановился. Не для отдыха, а для исполнения намерения, которое было придумано его изобретательным умом не более как за полчаса во время быстрой езды.

Во-первых, он сказал себе, и весьма справедливо, что если он явится к принцессе после известных нам происшествий, то мадам Конде, приказавшая повесить Каноля, против которого она ничего не имела, верно, не преминет повесить его, Ковиньяка, которого она могла упрекать во многом. Стало быть, поручение его будет исполнено только отчасти, то есть Каноль, возможно, будет спасен, а самого его повесят… Поэтому он быстро обменялся платьем с одним из своих солдат, велел Барраба, менее известному принцессе, надеть лучший его кафтан и вместе с ним во весь опор поскакал по дороге в Бордо. Одно только беспокоило его: содержание письма, которое ему предстояло предъявить и которое сестра его написала с полным убеждением, что для спасения Каноля стоит только показать эту бумагу принцессе. Беспокойство его возросло до такой степени, что он решился просто-напросто прочесть письмо, уверяя себя, что самый лучший дипломат не может успешно вести переговоры, если не знает до конца дела, которое ему поручено. Притом же, надо сказать, Ковиньяк не грешил слишком большим доверием к ближнему, и Нанон, хотя была сестра его — а скорее даже именно поэтому, — однако могла с полным основанием сердиться на брата, во-первых, за приключение в Жольне, во-вторых, за неожиданное бегство из замка Тромпет; могла также, приняв на себя роль судьбы, возвратить все на свои места, то есть вернуть Ковиньяка в тюрьму, что, впрочем, было в традициях семьи.

Ковиньяк с легким сердцем распечатал и прочел письмо, запечатанное простым воском; оно произвело на него странное и горестное впечатление.

Вот что писала Нанон:

"Ваше высочество!

За смерть несчастного Ришона Вам нужна искупительная жертва, но не берите невинного, возьмите настоящую преступницу. Не хочу, чтобы господин де Каноль умер; убить его — значило бы мстить за убийство тоже убийством. Когда Вы будете читать это письмо, мне останется ехать до Бордо не более льё. Я еду со всем своим достоянием. Вы выдадите меня черни, которая ненавидит меня и уже два раза хотела меня задушить, а себе оставите мое богатство, которое доходит до двух миллионов. О Ваше высочество, на коленях молю оказать мне эту милость! Я отчасти причина нынешней войны: если я умру, провинция успокоится и Вы восторжествуете. Ваше высочество, прикажите отсрочить казнь на четверть часа. Вы освободите Каноля только тогда, когда я буду в Ваших руках; но тогда Вы отпустите его непременно, не так ли?

А я вечно буду Вашей почтительной и благодарной

Нанон де Лартиг".

Прочитав письмо, Ковиньяк изумился, почувствовав, что на сердце у него тяжело, а на глазах — слезы.

С минуту он просидел безмолвно и неподвижно, как бы не веря тому, что прочитал. Потом вдруг воскликнул:

— Стало быть, правда, что на свете есть люди сердца, великодушные из одного удовольствия быть великодушными! Что ж, черт возьми! Они увидят, что и я могу быть благородным, когда нужно!

Между тем он подъехал уже к городским воротам и отдал письмо Барраба со следующим коротким наставлением:

— Что бы тебе ни говорили, отвечай только: "От короля!", а письмо отдай непременно самой принцессе.

Барраба отправился ко дворцу, занимаемому принцессой, а Ковиньяк — к замку Тромпет.

Барраба не встретил препятствий; улицы были пусты, город казался мертвым, все жители бросились на эспланаду. У ворот дворца часовые хотели остановить его, но, как приказал ему Ковиньяк, он взмахнул письмом и громко закричал:

— От короля!.. От короля!

Часовые приняли его за придворного курьера и подняли свои алебарды.

Во дворец Барраба въехал так же, как в город.

Уже не в первый раз, как известно, достойный лейтенант метра Ковиньяка имел честь являться к принцессе Конде. Он спрыгнул с лошади и, зная дорогу, поспешно взбежал по лестнице, пробился сквозь испуганных лакеев до внутренних апартаментов; тут он остановился, потому что увидел принцессу и перед нею другую даму на коленях.

— О ваше высочество! Сжальтесь, во имя Неба! — говорила она.

— Клер, — отвечала принцесса, — оставь меня, будь рассудительна, вспомни, что мы отказались быть женщинами, как отказались от женского платья: мы помощники принца и должны покоряться только политическому расчету.

— Ах, ваше высочество! — вскричала Клер. — Для меня нет уже политических партий, нет политических расчетов, нет никаких мнений; у меня только он один в целом мире, и этот мир он должен покинуть. Когда это случится, мне останется только смерть!..

— Клер, дитя мое, я уж сказала тебе, что невозможно исполнить твою просьбу, — отвечала принцесса. — Они убили у нас Ришона, если мы не отплатим им тем же — мы обесчещены.

— О ваше высочество! Какое бесчестье в помиловании? Какое бесчестье в том, чтобы пользоваться привилегией, предоставленной владыке небесному и владыкам земным? Одно слово, ваше высочество! Он ждет, несчастный!

— Но ты с ума сошла, Клер. Я говорю тебе, что это невозможно.

— Но я сказала ему, что он спасен; показала ему акт о помиловании, подписанный вашей рукой; уверила его, что вернусь с подтверждением этой милости.

— Я помиловала с условием, что другой заплатит за него; почему упустили того?

— Каноль не виноват в этом бегстве, клянусь вам. Притом же тот еще не спасся, может быть, его найдут.

"Как бы не так!" — подумал Барраба, вошедший именно в эту минуту.

— Ваше высочество, его уведут… Ваше высочество, время бежит… Им надоест ждать!

— Ты права, Клер, — сказала принцесса. — Я приказала все кончить к одиннадцати часам; вот бьет одиннадцать, стало быть, все кончено.

Виконтесса вскрикнула и приподнялась; вставая, она встретилась лицом к лицу с Барраба.

— Кто вы? Что вам нужно? — вскричала она. — Уж не пришли ли вы известить о его смерти?

— Нет, сударыня, — отвечал Барраба, принимая самый приветливый вид. — Напротив, я хочу спасти его.

— Как? — вскричала виконтесса. — Говорите скорее!

— Тем, что отдам это письмо госпоже принцессе.

Виконтесса де Канб протянула руку, выхватила у посланного письмо и, подавая его принцессе, сказала:

— Не знаю, что написано в этом письме, но, во имя Неба, извольте прочесть.

Принцесса распечатала письмо и прочла вслух, а виконтесса де Канб, все более бледнея, с жадностью ловила каждое слово.

— От Нанон! — вскричала принцесса, прочитав письмо. — Нанон здесь! Нанон предается в наши руки! Где Ленэ? Где герцог? Эй, кто-нибудь!

— Я готов исполнить всякое поручение вашего высочества, — сказал Барраба.

— Спешите на эспланаду, туда, где совершается казнь: скажите, чтоб они остановились! Но нет, вам не поверят!

Принцесса схватила перо, написала на письме: "Остановить казнь!" и отдала Барраба. Он бросился из комнаты.

— О, — прошептала виконтесса, — она любит его больше, чем я, и к несчастью для меня, ей будет он обязан жизнью.

Сраженная этой мыслью, она упала в кресло, — она, которая мужественно встречала все удары этого ужасного дня.

Между тем Барраба не терял ни секунды; он не сошел, а слетел с лестницы, вскочил на лошадь и во всю прыть поскакал на эспланаду.

Пока Барраба был во дворце, Ковиньяк поехал прямо в замок Тромпет. Тут под прикрытием ночи, надвинув широкую шляпу до самых глаз, что сделало его неузнаваемым, он расспросил сторожей, узнал о подробностях собственного своего побега и о той цене, которую Каноль заплатит за него. Затем инстинктивно, сам не зная, что делает, он поскакал на эспланаду, в бешенстве шпорил лошадь, гнал ее сквозь толпу, убивая и давя встречных.

Доскакав до эспланады, он увидел виселицу и закричал, но голос его был заглушен криками толпы, которую нарочно взбесил Каноль, чтобы она его растерзала.

В эту-то минуту Каноль заметил Ковиньяка, угадал его намерение и показал кивком головы, что рад видеть его.

Ковиньяк приподнялся на стременах, посмотрел кругом, не идет ли Барраба или посланный от принцессы с приказанием остановить казнь… Но увидел только Каноля, которого палач силился оторвать от лестницы и повесить.

Каноль рукою показал Ковиньяку на сердце.

Тут-то Ковиньяк взялся за мушкет, прицелился и выстрелил.

— Благодарю, — сказал Каноль, простирая к нему руки. — По крайней мере, я умираю смертью солдата!

Пуля пробила ему грудь.

Палач приподнял тело, оставшееся на позорной веревке; но это был только труп.

Выстрел Ковиньяка раздался как сигнал, в ту же минуту раздалась еще тысяча мушкетных выстрелов. Чей-то голос закричал:

— Постойте! Постойте! Отрежьте веревку!

Но его нельзя было услышать в реве толпы; притом же пуля перерезала веревку, пытавшийся сопротивляться конвой был опрокинут чернью; виселица была вырвана из земли, ниспровергнута, разбита, разрушена; палачи бежали, толпа налетела как туча, схватила труп, разорвала его и потащила куски по городу.

Толпа, неразумная в своей ненависти, думала ужесточить мучения дворянина, но, напротив, спасла его от гнусной казни, которой он так боялся.

Во время этого столпотворения Барраба пробрался к герцогу и, хотя сам видел, что опоздал, однако вручил ему письмо.

Герцог, оказавшись среди ружейных выстрелов, ограничился тем, что отошел немного в сторону: в своей храбрости он был так же холоден и спокоен, как во всем, что делал.

Он распечатал и прочел письмо.

— Жаль, — сказал он, повертываясь к своим офицерам, — предложение этой Нанон было бы лучше, но что сделано, то сделано.

Потом, подумав с минуту, прибавил:

— Кстати… она ждет нашего ответа за рекой; попробуем устроить и это дельце.

И, не заботясь более о посланном, он пришпорил лошадь и отправился вместе со своей свитой ко дворцу принцессы.

В ту же минуту гроза, с некоторого времени нависшая над Бордо, разразилась и сильный дождь с громом пал на эспланаду, чтобы смыть с нее кровь невинного.

V

Пока в Бордо происходили описанные выше события, пока чернь волочила по улицам останки несчастного Каноля, пока герцог де Ларошфуко льстил гордости принцессы, уверяя ее, что она обладает властью сделать столько же зла, сколько и королева, пока Ковиньяк с Барраба скакали к городским воротам, понимая, что миссия их закончилась, — пока все это происходило, карета, запряженная четверкой лошадей, выбившихся из сил и покрытых пеной, остановилась на берегу Жиронды, напротив Бордо, между селениями Белькруа и Бастид.

Только что пробило одиннадцать часов.

Слуга, скакавший за каретой на лошади, соскочил с нее тотчас, как только увидел, что карета остановилась, и отворил дверцу.

Из кареты поспешно вышла дама, посмотрела на небо, освещенное кровавым отблеском, и прислушалась к отдаленным крикам и шуму.

— Ты уверена, что нас никто не преследовал? — спросила она у своей горничной, которая вышла из кареты вслед за нею.

— Совершенно уверена, сударыня, — отвечала горничная, — оба верховых, остававшиеся позади по вашему приказанию, уже приехали; они никого не видели, ничего не слышали.

— А ты, ты ничего не слышишь с этой стороны, от города?

— Кажется, слышу вдалеке крики.

— А ничего не видишь?

— Вижу какое-то зарево, похожее на пожар.

— Это факелы.

— Точно так, сударыня, они мелькают, передвигаются, точно блуждающие огоньки. Изволите слышать, сударыня? Крики усиливаются, почти можно расслышать их.

— Боже мой, — вскричала молодая женщина, падая на колени прямо в дорожную грязь. — Боже мой! Боже мой!

То была единственная ее молитва. Одно это слово было у нее на уме, уста ее могли произносить только одно это слово: имя того, кто мог совершить чудо, мог спасти ее.

Горничная не ошиблась: факелы мелькали, крики, казалось, приближались. Послышался ружейный выстрел, за ним тотчас началась стрельба, потом страшный шум, потом факелы погасли, крики как бы отдалились. Пошел дождь, разразилась гроза, но молодая женщина не обращала на это внимания. Она боялась не грозы…

Она не могла отвести глаз от того места, где раньше видела столько факелов, где слышала такой шум. Теперь она ничего не видела, ничего не слышала и при свете молний ей казалось, что все там опустело.

— О, — вскричала она, — у меня нет сил ждать долее! В Бордо! Везите меня в Бордо!

Вдруг послышался конский топот. Он быстро приближался.

— Наконец-то они едут! — вскричала она. — Вот они! Прощай, Франсинетта, уйди, я одна должна встретить их. Посади ее к себе на лошадь, Ломбар, и оставь в карете все, что я привезла с собой.

— Но что хотите вы делать, сударыня? — спросила испуганная горничная.

— Прощай, Франсинетта, прощай!

— Но куда вы изволите идти, сударыня? Почему мы должны проститься?

— Я иду в Бордо.

— Во имя Неба, не ходите туда, сударыня! Они убьют вас!

— Для того-то я и иду туда.

— О, сударыня!.. Ломбар, скорее сюда! Помогите мне, Ломбар, остановить ее!

— Тише. Уйди, Франсинетта. Я не забыла тебя в завещании, успокойся. Прошу тебя, уйди, я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье. Ступай! Они уже близко… Смотри, вот они!

Действительно, показался всадник, за которым на некотором расстоянии скакал другой. Лошади тяжело дышали.

— Сестра! Сестра! — закричал тот, кто приблизился первым. — А, я приехал вовремя!

— Ковиньяк! — сказала Нанон. — Что? Условились ли вы? Ждут ли меня? Едем ли мы?

Но Ковиньяк вместо ответа соскочил с лошади. Он схватил в объятия Нанон, которая не противилась, неподвижная, как могут быть неподвижны призраки или сумасшедшие. Ковиньяк положил ее в карету, посадил к ней Франсинетту и Ломбара, запер дверцу и вскочил на лошадь.

Бедная Нанон пришла в этот момент в себя, но напрасно старалась освободиться.

— Не выпускайте ее, — кричал тем временем Ковиньяк, — ни за что в мире не выпускайте ее! Барраба, стереги другую дверцу, а тебе, кучер, если ты хоть секунду поедешь не галопом, я размозжу голову!

Он раздавал приказания так быстро, что ему не сразу повиновались. Карета не спешила двигаться, лакеи тряслись от страха, лошади дрожали и не шли.

— Да поторопитесь же, тысяча чертей! — заревел Ковиньяк. — Вот они уже скачут! Скачут!

Действительно, вдали послышался конский топот, который приближался, как отдаленный гром, быстро и грозно.

Страх заразителен. Кучер по голосу Ковиньяка понял, что грозит какая-то страшная опасность, схватил вожжи и спросил:

— Куда ехать?

— В Бордо, в Бордо! — кричала Нанон из кареты.

— В Либурн, гром и молния! — закричал Ковиньяк.

— Сударь, лошади падут прежде, чем мы успеем проехать два льё.

— Да мне и не нужно, чтобы они проехали так много! — закричал Ковиньяк и принялся погонять коней шпагой. — Только бы дотащили они нас до отрада Ферпозона; вот все, что требуется.

Тяжелая карета двинулась с места и покатилась со страшной быстротой. Люди и лошади, потные, задыхающиеся, окровавленные, подбадривали друг друга: одни криками, другие ржанием.

Нанон пробовала противиться, выпрыгнуть из кареты, но борьба истощила ее силы, она упала, истомленная, почти без чувств, она уже ничего не слышала, ничего не видела. Когда она силилась отыскать Ковиньяка в этом хаосе быстро двигавшихся теней, голова у нее закружилась, она закрыла глаза, вскрикнула и упала, похолодевшая, на руки Франсинетты.

Ковиньяк обогнал карету, он скакал впереди лошадей. Из-под копыт его коня дождь искр летел на камни дороги.

— Ко мне, Ферпозон, ко мне! — кричал он.

В отдалении послышалось что-то вроде "ура!"

— Ад! — заорал Ковиньяк. — Ад, ты опять против меня, но думаю, что сегодня ты опять проиграешь! Эй, Ферпозон, сюда, сюда!

Два или три выстрела раздались за каретой. Впереди нее ответили целым залпом.

Карета остановилась. Две лошади пали от усталости, одна — от пули.

Ферпозон со своим отрядом напал в это время на людей герцога де Ларошфуко. Так как солдаты Ферпозона были втрое многочисленнее неприятеля, то бордосцы не смогли выдержать нападения. Они повернули лошадей, и все, победители и побежденные, преследующие и преследуемые, как облако, уносимое ветром, исчезли во мраке.

Один Ковиньяк с лакеями и Франсинеттой остался около Нанон, лежавшей без чувств.

К счастью, оставалось только шагов сто до селения Карбонблан. Ковиньяк донес Нанон на руках до первого дома в предместье. Тут, приказав приготовить экипаж, он положил сестру на постель и, вынув из одежды на своей груди какую-то вещь, которую Франсинетта не могла рассмотреть, вложил ее в судорожно сжатую руку несчастной женщины.

На другой день, выйдя из тяжкого своего состояния, которое она считала страшным сном, Нанон поднесла руку к лицу, и что-то мягкое и благовонное коснулось ее бледных губ.

То был локон Каноля.

Ковиньяк с опасностью для жизни геройски вырвал его у кровожадных бордосцев.

VI

Восемь дней и восемь ночей без памяти и без чувств лежала виконтесса де Канб в постели, куда ее перенесли, когда она узнала страшную новость.

Служанки ее ухаживали за нею, а Помпей сторожил дверь. Только он, старый слуга Клер, становясь на колени перед кроватью несчастной своей хозяйки, мог пробуждать в ней искру разума.

Многочисленные посетители осаждали эту дверь; но верный конюший, строгий в исполнении приказа, как старый солдат, храбро защищал вход, во-первых, по убеждению, что всякий гость, кто бы он ни был, будет неприятен его госпоже, а во-вторых, по приказанию доктора, который боялся всякого сильного волнения для виконтессы.

Каждое утро в дом несчастной молодой женщины являлся Ленэ, но и ему точно так же отказывали, как и всем прочим посетителям. Сама принцесса приехала туда один раз с большою свитой после посещения матери несчастного Ришона, которая жила в одном из предместий города. Кроме желания выразить виконтессе свое участие, принцесса хотела афишировать свое полное беспристрастие.

Поэтому она приехала к больной, собираясь сыграть роль милостивой повелительницы. Но Помпей почтительно доложил ее высочеству, что ему дано приказание, от которого он не может отступить, что все мужчины, даже герцоги и генералы, что все дамы, даже принцессы, должны покоряться этому приказанию, а принцесса Конде более всех прочих: после несчастья, недавно случившегося, ее посещение могло страшно изменить состояние больной.

Принцесса, исполнявшая или думавшая, что исполняет свой долг, и желавшая лишь одного — уехать поскорее, не заставила Помпея дважды повторить отказ и ретировалась со всей своею свитой.

На девятый день Клер пришла в себя. Заметили, что во время бреда, который продолжался все восемь дней двадцать четыре часа в сутки, она ни на минуту не переставала плакать. Хотя обыкновенно лихорадка сушит слезы, виконтесса так плакала, что возле ее глаз появились красные и светло-синие круги, как у величественной Святой девы Рубенса.

На девятый день, как мы уже сказали, в ту минуту, как уже отчаивались и не ожидали улучшения, виконтесса вдруг, как по волшебству, пришла в себя: слезы ее иссякли, глаза ее осмотрели комнату и с печальной улыбкой остановились на служанках, которые так усердно ухаживали за ней, и на Помпее, который так ревностно охранял ее.

Несколько часов просидела она безмолвно, опершись на локоть, упорно обдумывая одну и ту же мысль, которая беспрестанно восставала с новой силой в ее возвратившемся сознании.

Потом, не задумываясь, достанет ли у нее сил на исполнение созревшего решения, она сказала:

— Оденьте меня!

Изумленные служанки подошли к ней и хотели возражать. Помпей сделал три шага в комнату и молитвенно сложил руки.

Между тем виконтесса повторила ласково, но с твердостью:

— Я велела одеть себя… Одевайте меня!

Служанки повиновались. Помпей поклонился и, пятясь, вышел.

Увы! На розовых и пухлых щеках госпожи де Канб появились мертвенная бледность и худоба. Рука ее, все еще прелестная и изящной формы, казалась прозрачною. Грудь ее матовой белизной слоновой кости соперничала с батистом, которым ее прикрыли. Под кожей виднелись синеватые жилки, признак истощения от долгих страданий. Платья, которые она надевала так недавно и которые обрисовывали ее стан так изящно, теперь ниспадали длинными и широкими складками. Ее одели, как она желала, но туалет занял много времени, потому что она была очень слаба и три раза чуть не упала в обморок.

когда ее одели, она подошла к окну, но вдруг отпрянула, как будто вид неба и города испугал ее, села к столу, спросила перо и бумагу и написала принцессе Конде письмо, в котором просила аудиенции.

Через десять минут после того, как Помпей отвез письмо к принцессе, послышался стук кареты. Она остановилась перед домом. Тотчас доложили о приезде маркизы де Турвиль.

— Правда, — спросила она виконтессу де Канб, — что вы изволили писать к принцессе Конде и просить у нее аудиенции?

— Да, сударыня, — отвечала Клер. — Неужели мне отказывают?

— О нет, напротив, дорогое дитя. Принцесса прислала меня сказать вам, что вы же хорошо знаете: вам не нужно просить об аудиенции, ее высочество готова принять вас всегда, во всякое время дня и ночи.

— Благодарю вас, сударыня, я сейчас воспользуюсь этим позволением.

— Что такое? — вскричала маркиза де Турвиль. — Как! Вы хотите выехать из дома в таком состоянии?

— Успокойтесь, сударыня, — отвечала Клер, — я чувствую себя совсем хорошо.

— И вы приедете?

— Через минуту.

— Так я поеду предупредить ее высочество о скором вашем приезде.

И маркиза де Турвиль вышла, сделав, как и при своем появлении, церемонный реверанс виконтессе.

Известие о таком неожиданном посещении, само собою разумеется, произвело сильное волнение среди немногочисленных придворных принцессы. Положение виконтессы внушало им живейшее участие, потому что далеко не все одобряли действия принцессы при последних событиях.

Любопытство было возбуждено в высшей степени; офицеры, придворные дамы и кавалеры заполнили кабинет принцессы Конде, они почти не могли поверить, что Клер приедет: еще накануне все думали, что она находится в отчаянном положении.

Вдруг доложили:

— Госпожа виконтесса де Канб!

Клер вошла в кабинет.

При виде этого лица, бледного как воск, холодного и неподвижного как мрамор, этих обведенных темными кругами глаз, где мерцала одна-единственная искорка — последний остаток горьких слез, со всех сторон вокруг принцессы раздался горестный шепот.

Клер, по-видимому, не услышала его.

Смущенный Ленэ пошел к ней навстречу и робко протянул ей руку.

Но Клер не ответила ему на приветствие. В поклоне, полном благородства, она склонилась перед принцессой Конде и подошла к ней через всю залу твердым шагом, хотя была очень бледна и на каждом шагу казалось, что она непременно упадет.

Принцесса, тоже бледная и чрезвычайно встревоженная, встретила ее с чувством, похожим на ужас. Она хотела скрыть это чувство, но оно против воли выразилось на ее лице.

Виконтесса сказала торжественным голосом:

— Ваше высочество, я просила у вас аудиенции, которую вы изволили назначить мне, чтобы спросить у вас при всех: с тех пор как я имею честь служить вам, довольны ли вы моею верностью и усердием?

Принцесса поднесла платок к губам и пробормотала:

— Разумеется, дорогая виконтесса, всегда, во всех случаях я была вами довольна и не один раз благодарила вас.

— Свидетельство вашего высочества для меня драгоценно, — отвечала виконтесса, — потому что оно дозволяет просить у вас милости дать мне отставку.

— Как! — вскричала принцесса… — Вы покидаете меня, Клер?

Виконтесса почтительно поклонилась и молчала.

На всех лицах видны были стыд, раскаяние или грусть. Зловещая тишина повисла над собранием.

— Но почему же вы оставляете меня? — спросила принцесса.

— Мне остается жить недолго, ваше высочество, — отвечала виконтесса, — и эти немногие дни мои я желала бы употребить на спасение души.

— Клер, дорогая Клер! — вскричала принцесса. — Но подумайте же…

— Ваше высочество, — перебила виконтесса, — я должна испросить у вас две милости; могу ли я надеяться, что вы мне их окажете?

— О, говорите, говорите! — вскричала принцесса Конце. — Я буду так счастлива, если сумею сделать для вас что-нибудь.

— Вы это можете, ваше высочество.

— Так скажите, что?

— Во-первых, назначьте меня настоятельницей монастыря святой Радегонды; место это вакантно со времени смерти госпожи Монтиви.

— Вас в аббатство, милая дочь моя! Что вы такое говорите!

— Во-вторых, ваше высочество, — продолжала Клер слегка дрожащим голосом, — позвольте мне предать земле в моем поместье Канб тело жениха моего, барона Луи де Каноля, убитого жителями Бордо.

Принцесса отвернулась и дрожащей рукой схватилась за сердце. Герцог де Ларошфуко побледнел и растерялся. Ленэ отворил дверь кабинета и выбежал.

— Ваше высочество не отвечаете, — спросила Клер, — вы отказываете мне? Может быть, я прошу слишком много?

Принцесса могла только кивнуть головой в знак согласия и упала без чувств.

Клер повернулась, прямая как статуя; все дали ей дорогу. Она прошла прямо и бесстрастно между этими людьми, которые склонялись перед ней.

Только когда она вышла из залы, придворные заметили, что никто не подумал помочь принцессе.

Через пять минут на дворе застучала карета: виконтесса уехала из Бордо.