Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993

Назад: Часть четвертая Аббатство Пезак

Дальше: Александр Дюма Cильвандир Роман

Эпилог

I

АББАТИСА МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ РАГЕДОНДЫ В ПЕЗАКЕ

Со времени описанных выше событий прошел месяц.

Однажды в воскресенье, после вечерней службы, аббатиса монастыря святой Рагедонды в Пезаке вышла после всех из церкви, расположенной в конце монастырского сада. По временам она обращала покрасневшие от слез глаза к темному покрову лип и сосен с выражением такого глубокого горя, словно сердце ее оставалось в этом месте и она не в силах была оттуда удалиться.

Безмолвные, с закрытыми лицами монахини шли перед ней вдоль длинной и единственной аллеи, ведущей к зданию монастыря, и казались какою-то процессией призраков, возвращающихся в свои могилы; от нее отворачивается один из них, все еще жалеющий об утраченной земле.

Монахини одна за другой исчезали под темными сводами монастыря. Аббатиса следила за ними глазами до тех пор, пока не скрылась вся процессия. Тоща она, с выражением невыразимого отчаяния, опустилась на капитель готической колонны, наполовину скрытую в траве.

— Ах, Боже мой! Боже мой! — говорила она, прижимая руку к сердцу. — Ты свидетель, что я не могу больше переносить этой жизни, которой я никогда не знала. Я искала в монастыре одиночества и безвестности, а не всех этих взглядов, обращенных на меня.

Тут она встала и сделала несколько шагов по направлению к сосновой рощице.

— Впрочем, — продолжала она, — что мне за дело до света, если я отказалась от него, до того света, который принес мне только зло! Общество было жестоко ко мне, так чего же ради буду я беспокоиться о его суждении, раз я обратилась к Богу и стала зависеть от него одного? Но, быть может, Бог осуждает эту любовь, которая все еще живет в моем сердце и снедает его? О, если так, пусть он вырвет ее из моей души или вырвет душу из моего тела!

Едва бедная, отчаявшаяся женщина произнесла эти слова, как, бросив взгляд на одежду, которая была на ней, пришла в ужас от этого кощунства, так мало согласовавшегося со священной одеждой, которую она носила. Белой исхудавшей рукой она утерла слезы с ресниц и подняла глаза к небу, словно принося ему этим взглядом в жертву свои душевные страдания.

В эту минуту аббатиса услышала чей-то голос и обернулась. Это была сестра-привратница.

— Матушка, — сказала она, — в приемной дожидается какая-то женщина, которая просит вас принять ее и выслушать.

— Как ее зовут?

— Она говорит, что скажет свое имя только вам.

— А какова она на вид?

— Как будто бы из благородных.

— Опять столкновение со светом, — тихонько проговорила аббатиса.

— Что же ей сказать? — спросила привратница.

— Скажи, пусть придет.

— Куда, матушка?

— Приведи ее сюда, я с ней переговорю здесь, в саду, на скамейке. Мне не хватает воздуха, когда я не под открытым небом.

Привратница удалилась и спустя минуту вернулась в сопровождении какой-то женщины, в которой по одежде, богатой при всей ее печальной простоте, было легко распознать светскую женщину.

Она была небольшого роста, ее быстрая походка не отличалась, может быть, истинным благородством, но дышала какой-то невыразимой прелестью. Она несла шкатулочку из слоновой кости, резко выделявшуюся своею тусклой белизной на фоне черного атласа ее платья, вышитого стеклярусом.

— Вот, матушка настоятельница, сударыня, — сказала привратница. тиса опустила вуаль и повернулась к посетительнице.

Та опустила глаза, а настоятельница, видя, что она бледна и дрожит от волнения, устремила на нее ласковый взгляд и сказала:

— Вы пожелали говорить со мной, и я готова выслушать вас, сестра моя.

— Матушка, — отвечала незнакомка, — я была до такой степени счастлива, что мое счастье, как мне внушала моя гордость, казалось, не могло быть разрушено даже самим Богом. И вот теперь Господь дунул и загасил его. Пришла пора проливать слезы, пришло время раскаиваться. Я пришла просить у вас убежища, где бы мои рыдания были заглушены толстыми стенами вашего монастыря, где бы мои слезы, оставившие следы на моих щеках, не вызывали насмешек света, где бы Господь, который, быть может, ищет меня, веселящуюся среди мирских праздников, нашел меня, плачущую в святом уединении и смиренно склонившуюся к подножию его алтарей.

— Ваша душа поражена глубоко, я это вижу, потому что сама знаю, что значит страдать, — ответила молодая настоятельница. — Ив своем смятении душа ваша не может отличить того, что есть на самом деле, от того, что она желает. Если вы действительно нуждаетесь в безмолвии, действительно нуждаетесь в умерщвлении плоти, если вы нуждаетесь в покаянии, то войдите сюда, сестра моя, и страдайте вместе с нами. Но если вы ищете такое убежище, где можно свободно терзать свое сердце рыданиями, где можно испускать вопли отчаяния, где никакой взгляд не остановится на вас, печальной жертве, тоща, сударыня, — продолжала аббатиса, качая головой, — о, тоща лучше уходите отсюда, затворитесь в своем доме, и там вы будете меньше на виду у всех, чем здесь, а ковры и обои вашей молельни будут лучше заглушать ваши рыдания, чем голые доски наших келий. А Бог, если только вы не заставили его отвернуться от вас слишком великим грехом, всегда и везде будет с вами.

Неизвестная подняла голову и, в свою очередь, с удивлением посмотрела на молодую аббатису, обратившуюся к ней с такими словами.

— Матушка, — сказала она, — разве не должны все страдающие прийти к Господу и разве дом ваш не есть святая остановка на пути к Небу;

— Сестра моя, есть только один способ идти к Богу, — ответила монахиня, увлекаемая собственным отчаянием. — О чем вы сожалеете? Что вы оплакиваете? Чего вы просите? Свет оскорбил вас, дружба предала вас, у вас иссякло золото, и вот временная, преходящая горесть показалась вам горестью вечной и непреходящей. Ведь не правда ли, вот вы сейчас страдаете и убеждаете себя в том, что вечно будете так же страдать? Но ведь это все равно, как если бы человек, глядя на свою зияющую рану, уверил бы себя в том, что она никогда не заживет. Вы ошибаетесь: всякая рана, если она не смертельна, заживает. Переносите же страдание, дайте ему идти своим путем. Ведь если вы выздоровеете и увидите, что вы прикованы к нам, тоща для вас настанут новые страдания, и они будут уже действительно вечны, беспощадны, неслыханны. Сквозь монастырскую ограду вы будете видеть свет, в который вам уже нельзя будет вернуться. Тоща вы проклянете день, в который за вами затворилась ограда этого святого убежища, что вы называете остановкой по пути на Небо. Может быть, то, что я говорю вам, не совсем согласуется с нашим уставом, я еще так недавно стала аббатисой, что не успела вполне освоиться с ним. Но мои слова идут от моего собственного сердца, и то, что я говорю, я вижу каждую минуту, не во мне самой, слава Богу, а вокруг себя.

— О нет, нет! — воскликнула незнакомка. — Для меня мир больше не существует, я утратила все, что побуждало меня любить его. Будьте спокойны, матушка, я никогда не буду жалеть о нем. О, я это знаю наверное!.. Никогда!

— Значит, то, что терзает вас, действительно очень серьезно? То, что вы утратили, не иллюзия, а нечто действительное и важное? Вы лишились мужа, ребенка… друга? О, если так, то я глубоко жалею вас, сударыня, ибо сердце ваше ранено насквозь и боль ваша неизлечима. Тогда приходите к нам, сударыня. Господь утешит вас. Он заменит нами, составляющими одну большую семью, одно стадо, у которого он пастырь, друзей или родственников, утраченных вами, и, — добавила монахиня тихим голосом, — если и не вполне примирит вас с судьбой — а это ведь тоже возможно, — то оставит вам хоть то последнее утешение, что вы будете плакать вместе со мной, пришедшей так же, как и вы, искать здесь утешения и все еще не нашедшей его.

— Увы! — воскликнула незнакомка. — Такие ли слова должна была я услышать? Так ли утешают несчастных?

— Сударыня, — сказала настоятельница, простирая руку к молодой женщине и как бы отстраняя от себя упрек, с которым та обратилась к ней, — не говорите в моем присутствии о несчастье. Я не знаю, кто вы, не знаю, что с вами приключилось, но вы не знаете, что такое несчастье.

— О, — вскричала незнакомка с таким скорбным выражением, что аббатиса вся затрепетала, — вы правы, вы меня не знаете, матушка! А если бы знали, то не говорили бы со мною таким образом. Но ведь вы и не можете судить о моих страданиях, для этого надо было бы, чтобы вы сами перенесли то же, что и я. А пока примите меня, приютите меня, отворите передо мной двери дома Божьего. Мои слезы, мои вопли, моя постоянная тоска покажут вам, что я действительно несчастна.

— Да, — сказала настоятельница, — по вашему тону, по вашим словам я вижу, что вы потеряли человека, которого любили. Не так ли?

Незнакомка зарыдала, ломая себе руки.

— О да, да! — сказала она.

— Ну хорошо, — сказала аббатиса, — если хотите, войдите сюда. Только предупреждаю вас на тот случай, если ваши страдания так же велики, как мои, о том, что вы найдете в этом монастыре вечные, безжалостные стены, которые вместо того, чтобы направлять наши мысли к Небу, куда они должны возлетать, будут непрестанно устремлять их к земле, от которой будут вас отделять. Там, где кровь обращается, пульс бьется, сердце любит, там ничего не потухает. Как ни отделены мы от мира, как ни кажется нам, что мы скрыты, мертвые призывают нас из глубины своих могил. Зачем же вы покинете могилы ваших дорогих усопших?

— Потому что все, что я любила в этом мире, находится здесь, — ответила незнакомка сдавленным голосом, упав на колени перед настоятельницей, которая ошеломленно смотрела на нее. — Теперь вы знаете мою тайну, сестра моя; теперь вы можете оценить мои страдания, мать моя. Я молю вас на коленях. Вы видите мои слезы. Примите жертву, которую я приношу Богу, окажите милость, о которой я вас молю. Его похоронили здесь, в церкви Пезака. Дайте мне плакать на его могиле, которая находится здесь.

— Здесь? Какая могила? О ком вы говорите? Что вы хотите сказать? — воскликнула настоятельница, отступая перед этой коленопреклоненной женщиной, на которую смотрела почти с ужасом.

— Когда я была счастлива, — продолжала незнакомка таким тихим голосом, что он почти заглушался шелестом ветвей от дуновения ветра, — а я была очень счастлива, — меня звали Нанон де Лартиг. Теперь узнаете ли вы меня и знаете ли, о чем я молю вас?

Аббатиса вскочила с места, словно подброшенная пружиной и одно мгновение стояла безмолвная и бледная, подняв глаза к небу и сжав руки.

— О сударыня, — проговорила она наконец голосом, казавшимся спокойным, но в котором, однако же, отражалось охватившее ее волнение, — о сударыня, так и вы знаете обо мне не больше, вы, которая пришла сюда просить позволения плакать на его могиле? Значит, вы не знаете, что я заплатила моей свободой, моим счастьем в этом мире и всеми слезами моего сердца за ту грустную радость, половину которой вы у меня выпрашиваете? Вы Нанон де Лартиг, а я, когда у меня еще было имя, звалась виконтессою де Канб.

Нанон вскрикнула, подошла к настоятельнице, и, приподняв капюшон, прикрывавший потухшие глаза монахини, узнала свою соперницу.

— Это она, — пробормотала Нанон, — она, которая была такой красавицей, когда приезжала на Сен-Жорж! Ах, бедная женщина!

Она отступила на шаг, не сводя глаз с виконтессы и грустно покачивая головой.

— О! — воскликнула в свою очередь виконтесса, увлекаемая тем тщеславным самолюбием, которое побуждает нас убедить себя в том, что мы умеем страдать больше и глубже, чем другие. — О, вы только что произнесли хорошее слово, которое принесло мне пользу. О, должно быть, я жестоко страдала, если я так жестоко изменилась. Значит, я много пролила слез. Значит, я несчастнее, чем вы, потому что вы все еще прекрасны.

И виконтесса подняла к небу, словно ища там Каноля, сияющие глаза, в которых впервые за весь этот месяц сверкнул луч радости.

Нанон, вновь упав на колени, закрыла глаза руками и горько заплакала.

— Увы, сударыня, — говорила она, — я не знала, к кому я обращаюсь. Я уже целый месяц не знаю, что вокруг меня происходит, не знаю, что могло сохранить мою красоту. Все это время я, правда, была в безумии. И вот теперь я здесь. Я не хочу, чтобы вы, даже умирая, ревновали меня. Я прошу, чтобы меня взяли сюда как самую смиренную монашенку. Делайте со мной все, что вам угодно. Ведь в случае моего неповиновения вы можете бичевать меня, заключить в темницу. Но все же, — добавила она дрожащим голосом, — время от времени вы ведь будете мне позволять видеть место, где покоится этот человек, которого мы так любили?

И она, вся трепещущая и обессиленная, опустилась на траву.

Виконтесса ничего не отвечала. Она сидела, откинувшись назад и опираясь о толстый ствол смоковницы, и сама казалась готовою испустить дух.

— О, сударыня, сударыня, — воскликнула Нанон, — вы мне не отвечаете, вы мне отказываете! Ну хорошо. У меня осталось единственное сокровище. У вас, быть может, ничего нет после него, а у меня есть вот это. Согласитесь на то, о чем я прошу вас, и сокровище будет ваше.

И, сняв с шеи большой медальон на золотой цепочке, который был спрятан у нее на груди, она поднесла его госпоже де Канб. Медальон лежал открытый на руке Нанон де Лартиг.

Клер громко вскрикнула и быстрым движением взяла эту реликвию, в пылком порыве целуя сухие холодные волосы. Ей казалось, что сама душа ее устремляется к губам, чтобы получить свою долю этого поцелуя.

— Так вот, — продолжала, задыхаясь, Нанон, стоявшая перед нею на коленях, — продолжаете ли вы думать, что вы страдали больше, чем я страдаю в эту минуту?

— О, вы победили, сударыня, — отвечала виконтесса де Канб, поднимая ее и заключая в свои объятия. — Придите ко мне, придите, сестра моя! Теперь я люблю вас больше всего на свете, потому что вы поделились со мной этим сокровищем.

И наклонившись к Нанон, которую она тихонько подняла, виконтесса прикоснулась губами к щеке той, которая была ее соперницей.

— О, вы будете моею истинной сестрой, моим другом, — продолжала она. — О да, мы будем жить и умрем вместе, вспоминая о нем, молясь за него. Пойдемте, вы правы, он покоится недалеко отсюда, в нашей церкви. Это была единственная милость, которую я получила от той, кому посвятила всю мою жизнь. Да простит ей Бог!

При этих словах Клер взяла Нанон де Лартиг за руку, и они тихими шагами, настолько легкими, что едва касались травы, подошли к заросли лип и сосен, позади которых скрывалась церковь.

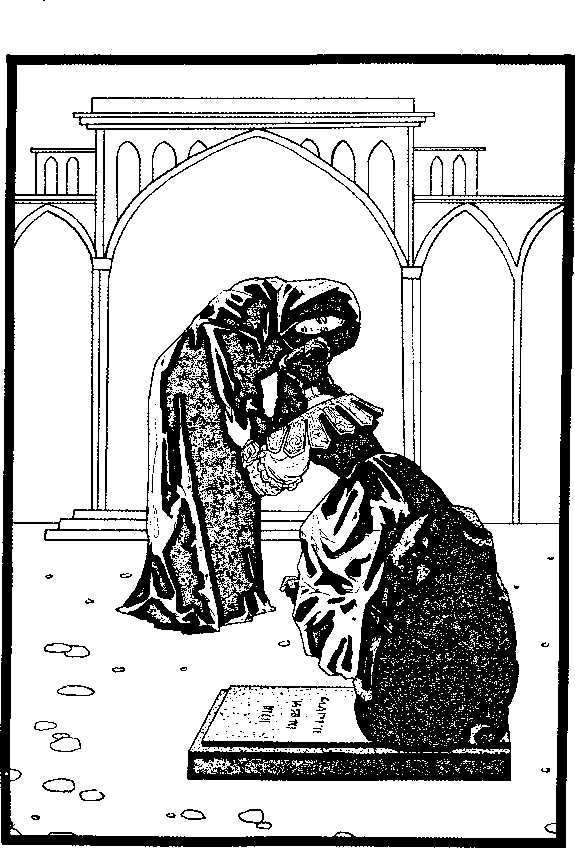

Виконтесса ввела Нанон в часовню, посреди которой лежал простой камень в четыре дюйма высотою. На этом камне был высечен крест.

Госпожа де Канб ограничилась тем, что, не говоря ни слова, указала рукой на этот камень.

Нанон встала на колени и поцеловала мраморную плиту. Господа де Канб прислонилась к алтарю и целовала волосы любимого. Одна приучала себя к смерти, другая пыталась последний раз обратиться мечтою к жизни.

Четверть часа спустя обе женщины вернулись в монастырь. Они прерывали свое скорбное молчание только тихими словами, обращенными к Богу.

— Сударыня, — сказала виконтесса, — с этого часа у вас будет своя келья в этом монастыре. Хотите взять ту, которая возле моей? Мы будем меньше отделены друг от друга.

— Смиренно благодарю вас за предложение, которое вы мне делаете, сударыня, — ответила Нанон де Лартиг. — Я принимаю его с признательностью. Только, прежде чем навсегда расстаться со светом, позвольте мне сказать последнее прости моему брату, который ожидает меня у ворот и тоже измучен скорбью.

— Увы! — тихонько проговорила госпожа де Канб, невольно вспоминая о том, что спасение Ковиньяка стоило жизни его товарищу по заключению. — Идите, сестра моя.

Нанон ушла.

II

БРАТ И СЕСТРА

Нанон сказала правду. Ковиньяк ее ждал, сидя на камне в двух шагах от своей лошади, на которую он печально поглядывал в то время, как сама лошадь, пощипывая сухую траву, насколько это позволяла длина повода, время от времени поднимала голову и устремляла на хозяина свои умные глаза.

Перед искателем приключений тянулась пыльная дорога, которая через одно льё терялась среди вязов, покрывавших

Как ни мало его ум склонен к философским размышлениям, Ковиньяк, быть может, в это время думал о том, что там, вдали, был суетный мир, все отголоски которого смиренно замирали, дойдя до этой железной решетки, увенчанной крестом. Наш знакомец и в самом деле дошел до такой степени чувствительности, что в нем можно было предположить подобные мысли. склон небольшой горки. Казалось, она шла из этого монастыря и терялась где-то в пространстве.

Но ему показалось, что он уж слишком долго отдается такому грустному настроению. Он встряхнулся, напомнил себе, что он мужчина, и при этом даже упрекнул себя за свою слабость!

"Как, — говорил он себе, — я, человек, который выше всех этих храбрых людей по уму, разве могу я быть им равным по сердцу или, лучше сказать, по бессердечности! Кой черт! Ришон умер, это правда, и Каноль умер, это тоже правда. Но ведь я-то жив, а в этом и состоит вся суть!..

Так-то оно так, но вот именно потому, что я жив, я и размышляю, а размышляя, я вспоминаю, а вспоминая, я становлюсь печальным. Бедный Ришон! Такой храбрый воин! Бедный Каноль! Такой благородный дворянин! И вот оба они повешены, и повешены — тысяча чертей! — из-за меня, Ролана Ковиньяка!.. Ух! Все это так грустно, что я просто задыхаюсь!

Я уж не говорю о сестре. Она никогда не могла мною похвалиться, а теперь у нее нет и совсем никакой причины щадить меня, потому что Каноль умер и потому что она имела глупость рассориться с господином д’Эперноном. Теперь она, конечно, желает мне за это смерти и, как только придет в себя хоть на миг, воспользуется этим, чтобы лишить меня наследства.

Так вот в этом-то и состоит моя главная беда, а вовсе не в этих чертовых воспоминаниях, которые меня преследуют. Каноль, Ришон, Ришон, Каноль!.. Ну что ж тут такого? Разве я не видывал на своем веку сотни умирающих людей и разве они были не такие же люди, как и все другие?.. И все-таки, честное слово, мне кажется, бывают минуты, когда я жалею о том, что не был повешен вместе с ними. По крайней мере, умер бы в хорошем обществе, а теперь кто знает, в какой компании придется умереть!.."

В эту минуту монастырский колокол пробил семь ударов. Этот звон привел в себя Ковиньяка. Он вспомнил, что сестра велела ему ждать до семи часов, что она скоро появится и ему надо до конца выдержать свою роль утешителя.

В самом деле, дверь отворилась и вышла Нанон. Она прошла через небольшой дворик, где Ковиньяк мог бы ее дожидаться, если бы захотел, потому что посторонним дозволялось входить туда: это было место уже не вполне мирское, но еще не вполне священное.

Но наш искатель приключений сам не пожелал ступить на этот двор, говоря, что близость монастырей, и в особенности женских, всегда внушает ему дурные мысли. Поэтому, как мы уже сказали, он остался за оградой на дороге.

При звуке шагов по песку Ковиньяк обернулся и, увидев за решеткой Нанон, сказал ей с глубоким вздохом:

— А вот и вы, сестрица! Когда я вижу одну из этих зловещих решеток, вижу, как она запирается за бедною женщиной, мне так и представляется могильный камень, покрывающий умершую. Одну я не могу себе представить иначе, чем в одежде послушницы, другую — не иначе как в саване.

Нанон печально улыбнулась.

— Это хорошо, — сказал Ковиньяк. — Вы больше не плачете. Это уже что-то.

— Да, правда, — сказала Нанон, — я уже больше не могу плакать.

— Но можете еще улыбаться. Ну, тем лучше, значит, с вашего позволения отправимся обратно? Не так ли? Я, право, сам не знаю отчего, но только эти места наводят меня на разные мысли.

— Спасительные? — спросила Нанон.

— Спасительные, говорите вы? Ну хорошо, не будем об этом спорить, я рад, что вы находите эти мысли такими. Я надеюсь, что вы, дорогая сестра, теперь сделали добрый запас таких мыслей, так что вам их надолго хватит.

Нанон не отвечала, она задумалась.

— В числе этих спасительных мыслей, — решился спросить Ковиньяк, — надеюсь, была мысль о забвении обид?

— Если не о забвении, то, по крайней мере, о прощении.

— По-моему, лучше бы забвение, ну да все равно. Коли человек виноват, так ему не приходится быть разборчивым. Значит, вы мне простите мои грехи перед вами, сестричка?

— Я их уже простила, — отвечала Нанон.

— А, это меня радует, — сказал Ковиньяк. — Значит, с этих пор вы будете в состоянии смотреть на меня без отвращения?

— Не только без отвращения, но даже с удовольствием.

— С удовольствием?

— Да, мой друг.

— Ваш друг? Вот как! Знаете, Нанон, то, что вы так называете меня, доставляет мне большое удовольствие, потому что вы говорите так по доброй воле; ведь братом-то вы меня зовете вынужденно. Значит, вы решились переносить мое присутствие около себя?

— О, этого я не говорю, — ответила Нанон. — Существуют невозможные вещи, Ролан, и мы оба будем с этим считаться.

— Понимаю, — сказал Ковиньяк опять с глубоким вздохом. — Я изгнан. Ведь вы меня прогоняете, не так ли? Я больше не увижу вас. Ну что делать? Хотя для меня будет очень тяжело не видеть вас, Нанон, честное слово, но я сам понимаю, что заслужил это. Даян сам осудил себя. И что мне теперь делать во Франции? Мир заключен. Гиень умиротворена. Королева и мадам Конде скоро вновь станут лучшими друзьями в мире. А я не могу себя обманывать до такой степени, чтобы воображать, будто я заслужил милость той или другой из этих владетельных особ. И самое лучшее, что я могу сделать, — это удалиться в добровольное изгнание. Итак, милая сестричка, скажите "прости" вечному страннику. Теперь идет война в Африке. Господин де Бофор едет сражаться с неверными, и я поеду с ним. По правде сказать, я решительно не постигаю, в чем эти неверные провинились перед верными. Но это нашего брата не касается, это дело королей. А там можно* быть убитым — вот и все, что мне нужно. Отправляюсь туда. когда вы узнаете, что я умер, вы все же не будете так ненавидеть меня.

Нанон, которая слушала этот поток слов, опустив голову, подняла на Ковиньяка свои большие глаза.

— Это правда? — спросила она.

— Что?

— То, что вы задумали, брат?

Ковиньяк был захвачен потоком красноречия; так бывает с людьми, которые, не обладая подлинной чувствительностью, привыкли воспламенять себя словесной трескотней. Вопрос Нанон вернул его к действительности. Он спросил самого себя, нельзя ли ему как-нибудь от этого порыва вдохновения сделать переход к чему-нибудь более обыденному.

— Видите ли, сестричка, — сказал он, — клянусь вам… уж, право, не знаю чем… ну, клянусь вам честью Ковиньяка, что я действительно глубоко опечален и несчастен после смерти Ришона, а еще больше после смерти… Вот видите ли, сейчас только, сидя вот на этом самом камне, я старался всеми силами и средствами угомонить свое сердце, которое до сих пор — всю мою жизнь — молчало во мне, а теперь не довольствуется тем, что бьется, но говорит, кричит, плачет. Скажите, Нанон, ведь это и есть то самое, что называется угрызениями совести?

Этот крик души был так естествен, был так полон горести, несмотря на его странную форму, что Нанон поверила: исходит он из самой глубины сердца.

— Да, — сказала она, — это угрызения совести. Вы лучше, чем я думала.

— Ну, коли так, — сказал Ковиньяк, — коли это угрызение совести, то я отправляюсь в африканскую кампанию. Ведь вы дадите мне что-нибудь на дорожные расходы и экипировку, не правда ли, сестричка? И дай Бог, чтобы я смог увезти все ваши горести вместе с моими.

— Вы никуда не поедете, друг мой, — сказала Нанон. — Отныне вы будете вести жизнь обеспеченного человека, благосклонная судьба позволит вам наслаждаться всеми жизненными благами. Вы уже десять лет боретесь с нищетой. Я не говорю об опасностях, которым вы подвергались, они неизбежно связаны с жизнью солдата. На этот раз вы спасли свою жизнь там, где другой ее потерял. Значит, такова была воля Божья, чтобы вы жили, а мое желание, совпадающее с этой волей, в том, чтобы отныне вы жили счастливо.

— Погодите, сестрица, что вы такое говорите и как понимать ваши слова? — отвечал Ковиньяк.

— Я хочу сказать, что вы должны отправиться в мой дом в Либурне, прежде чем его успеют разграбить. Там в потайном шкафу, что позади венецианского зеркала…

— В потайном шкафу? — переспросил Ковиньяк.

— Да, ведь вы его знаете, не правда ли? — спросила Нанон со слабой улыбкой. — Ведь вы из этого самого шкафа в прошлом месяце взяли двести пистолей?

— Нанон, вы должны мне отдать справедливость: я мог бы взять из этого шкафа, битком набитого золотом, гораздо больше, а между тем взял только то, что было мне совершенно необходимо.

— Это правда, — сказала Нанон, — и если это может вас оправдать в собственных глазах, то я охотно это подтверждаю.

Ковиньяк покраснел и опустил глаза.

— О Боже мой, забудем об этом, — сказала Нанон. — Вы очень хорошо знаете, что я прощаю вас.

— А чем это доказывается? — спросил Ковиньяк.

— А вот чем. Вы отправитесь в Либурн, откроете этот шкаф и найдете в нем все, что мне удалось уберечь от своего богатства, — двадцать тысяч экю золотом.

— Что же я буду с ними делать?

— Вы их возьмете.

— Но кому же вы предназначаете эти двадцать тысяч экю?

— Вам, брат. Это все, чем я располагаю. Ведь вы знаете, что, расставаясь с господином д’Эперноном, я ничего не выпросила для себя, так что моими домами и землями завладели другие.

— Что вы говорите, сестра! — вскричал пришедший в ужас Ковиньяк. — Что вы заорали себе в голову?

— Да ничего, Ролан, я только повторяю вам, что вы возьмете себе эти двадцать тысяч экю!

— Себе?.. А вам?..

— Мне не нужно этих денег.

— Ага, я понимаю, у вас есть другие. Ну, тем лучше! Но ведь это сумма громадная, вы подумайте об этом, сестричка. Для меня этого много за один раз.

— У меня других денег нет, у меня остались только драгоценности. Я и их вам отдала бы, но они мне необходимы для вклада в этот монастырь.

Ковиньяк подскочил от удивления.

— В этот монастырь! — вскричал он. — Вы хотите вступить в этот монастырь, сестра?

— Да, мой друг.

— О, во имя Неба, не делайте этого, сестричка! Монастырь!.. Вы не знаете, какая там скучища! Вы об этом меня спросите, ведь я был в семинарии. Шутка сказать — монастырь! Нанон, не делайте этого, вы там умрете!

— Я на это и надеюсь, — сказала Нанон.

— Сестра, я не хочу ваших денег такой ценой, слышите? Черт побери! Они будут жечь мне руки.

— Ролан, — возразила Нанон, — я вступаю сюда не для того, чтобы сделать вас богатым, а для того, чтобы самой стать счастливой.

— Но ведь это сумасшествие! — продолжал Ковиньяк. — Я ваш брат, Нанон, и я этого не допущу.

— Мое сердце уже здесь, Ролан. Что же будет делать мое тело в другом месте?

— Но ведь об этом страшно и подумать, — сказал Ковиньяк. — О моя милая Нанон, моя сестра, пожалейте себя!

— Ни слова больше, Ролан. Вы слышали меня?. Эти деньги ваши, распорядитесь ими разумно, потому что вашей бедной Нанон не будет рядом, чтобы снабдить вас деньгами снова, даже вопреки вашему желанию.

— Но, послушайте, моя бедная сестра, что доброго сделал я для вас, чтобы вы так великодушно обошлись со мной?

— Вы дали мне то, чего одного я ожидала, чего одного жаждала, что для меня было всего дороже. Это именно то, что вы привезли мне из Бордо в тот вечер, когда он умер и когда я не могла умереть.

— Ах да, вспоминаю, — сказал Ковиньяк, — это та прядь волос…

И искатель приключений понурил голову, почувствовав у себя в глазах какое-то необычное ощущение.

Он поднял руку к глазам.

— Другой бы плакал, — сказал он. — Я плакать не умею, но, ей-Богу, страдаю от всего этого нисколько не меньше, если не больше.

— Прощайте, брат, — прибавила Нанон, протягивая руку молодому человеку.

— Нет, нет, нет! — воскликнул Ковиньяк. — Никогда я не скажу вам "прости" по своей доброй воле! И что вас побуждает запираться в этом монастыре? Страх, что ли? Коли так, уедем из Гиени, будем вместе бродить по свету. Ведь и мне в сердце вонзилась стрела, я повсюду буду носить ее с собой, она будет причинять мне боль, которая заставит меня чувствовать и вашу боль. Вы будете мне говорить о нем, а я буду вам говорить о Ришоне. Вы будете плакать, а потом, может быть, и я тоже стану способен плакать, и это доставит мне облегчение. Хотите, удалимся куда-нибудь в пустыню, и там я буду почтительно прислуживать вам, потому что вы святая? Хотите, я сам стану монахом? Впрочем, нет, я не в состоянии, признаюсь откровенно. А только вы не уходите в монастырь, не прощайтесь со мной навеки!

— Прощайте, брат.

— Хотите остаться в Гиени, невзирая на бордосцев, на гасконцев, невзирая ни на кого? У меня теперь уже нет моей роты, но со мной еще остаются Ферпозон, Барраба и Карротель. А мы вчетвером можем сделать много. Мы будем вас охранять. Такой гвардии не будет даже у королевы. И если до вас доберутся, если тронут хоть один волос на вашей голове, то вы сможете потом сказать: они умерли все четверо. Requiescat in расе.

— Прощайте, — повторила Нанон.

Ковиньяк собирался продолжать свои увещевания, как вдруг на дороге раздался стук кареты.

Перед этой каретой скакал верховой курьер в ливрее королевы.

— Это что такое? — сказал Ковиньяк, оборачиваясь в сторону кареты, но не отпуская руки своей сестры, стоявшей по ту сторону решетки.

Карета, изготовленная по моде того времени, с массивным гербом, была запряжена шестеркой лошадей. В ней сидели восемь человек с целой толпой лакеев и пажей. Занавески кареты были раздвинуты. Позади ехали верхами гвардейцы и придворные.

— Дорогу, дорогу! — кричал курьер, — мимоходом хлестнув бичом лошадь Ковиньяка, хотя она, исполненная скромной осторожности, стояла на другой стороне дороги.

Испуганная лошадь отпрянула.

— Эй, приятель, — крикнул Ковиньяк, выпуская руку сестры, — извольте быть поосторожнее!

— Дорогу королеве! — продолжал кричать курьер, мчась вперед.

— Королева! Ах, дьявол! — сказал Ковиньяк. — Ну, коли так, надо посторониться, чтобы не нажить от нее еще каких-нибудь неприятностей.

И он как можно ближе прижался к стене, держа лошадь под уздцы.

В эту минуту у кареты порвался гуж, и кучер мощным усилием сдержал шестерку лошадей.

— Что такое? — раздался чей-то голос, отличавшийся сильным итальянским акцентом. — Почему остановились?

— Гуж порвался, монсеньер, — сказал кучер.

— Откройте, откройте! — послышался тот же голос.

Два лакея бросить открывать дверцу, но, прежде чем они успели отбросить подножку, обладатель итальянского акцента уже спрыгнул на землю.

— А, да это синьор Мазарини, — сказал Ковиньяк. — Он, по-видимому, не стал ждать, чтобы его попросили выйти из кареты первым.

После него вышла королева.

После королевы — герцог де Ларошфуко.

Ковиньяк протер глаза.

Вслед за Ларошфуко вышел герцог д’Эпернон.

— Эх, — проговорил наш искатель приключений, — почему не повесили этого моего зятя вместо того, другого!

За д’Эперноном последовал маршал де Ла Мельере, а за де Ла Мельере — герцог Буйонский и две придворные дамы.

— Я знал, что они уже прекратили драку, — сказал Ковиньяк, — но не знал, что они уже успели так славно помириться.

— Господа, — сказала королева, — вместо того чтобы ждать здесь, пока починят карету, не пройтись ли нам немножко? Погода прекрасная, вечерний воздух такой свежий!

— Как прикажете, ваше величество, — ответил Ларошфуко, низко кланяясь.

— Пойдемте со мной, герцог. Вы мне перескажете какие* нибудь из ваших прекрасных изречений. Вы, должно быть, немало их сочинили с тех пор, как мы не видались.

— Дайте мне руку, герцог, — сказал Мазарини герцогу Буйонскому. — Я знаю, что у вас подагра.

Господа д’Эпернон и де Ла Мельере замыкали шествие, беседуя с фрейлинами.

Все это общество смеялось и, освещенное теплыми лучами заходящего солнца, казалось группой закадычных друзей, собравшихся на праздник.

— А что, далеко еще отсюда до Бурей? — спросила королева. — Вы, господин Ларошфуко, изучили эти края и можете мне ответить.

— Три льё, государыня. Мы будем там, наверное, не позже девяти часов.

— Хорошо. А завтра рано утром вы отправитесь к нашей милой кузине, мадам Конде, которую мы будем счастливы видеть.

— Ваше величество, — сказал герцог д’Эпернон, — видите вы этого красавца, который стоит у решетки и смотрит через нее на прекрасную даму, которая исчезла в ту минуту, как мы вышли из кареты?

— Да, я видела все, — сказала королева. — Надо полагать, что в монастыре святой Радегонды в Пезаке не любят скучать.

В эту минуту приведенная в порядок карета крупной рысью догнала знатных путешественников, которые успели уже отойти шагов на двадцать от монастыря.

— Ну, господа, — сказала королева, — не будем слишком утомляться. Ведь вы знаете, что сегодня король устраивает для нас скрипичный вечер.

И с громким смехом, который вскоре был заглушен стуком колес, все они сели в карету.

Ковиньяк, поглощенный созерцанием ужасного контраста между шумной радостью, промелькнувшей по дороге, и этой немой скорбью, что затворилась в монастыре, смотрел вслед удалявшейся карете. когда она пропала из виду, он сказал:

— Ну, все равно. Теперь я доволен, ибо знаю одну вещь: как я ни плох, а все же есть люди, которые меня не стоят. Но, черт возьми, я постараюсь, чтобы не было никого, кто мог бы стоить меня. Я теперь богат, и это будет нетрудно.

Он было повернулся, чтобы проститься с сестрой, но Нанон уже исчезла.

Тоща он со вздохом сел на лошадь, бросил последний взгляд на монастырь, поскакал галопом по дороге к Либурну и исчез за поворотом дороги, которая вела в сторону, противоположную той, в какую направилась карета, что увозила знаменитых путников, игравших главные роли в этой повести.

Может быть, мы когда-нибудь встретимся с ними, потому что этот кажущийся мир, так плохо скрепленный кровью Ришона и Каноля, был только перемирием, и женская война еще не была окончена.

Назад: Часть четвертая Аббатство Пезак

Дальше: Александр Дюма Cильвандир Роман