Часть вторая

Принцесса Конде

I

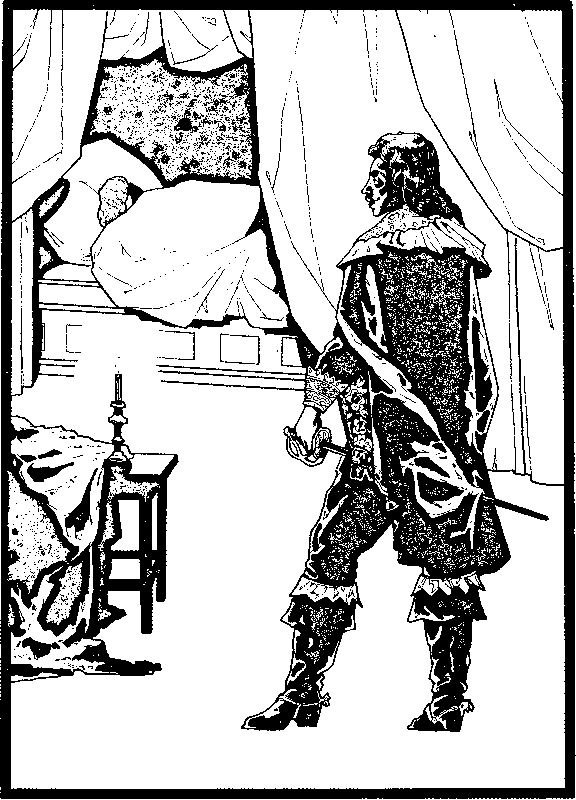

Каноля ввели в просторную комнату, увешанную шпалерами темного цвета и освещенную только одним ночником, который стоял на маленьком столике между окнами. При этом небольшом свете, однако, можно было различить над ночником писанный во весь рост портрет женщины, державшей за руку ребенка. В каждом углу комнаты блестели на карнизах три золотые лилии, отличавшиеся от королевского герба лишь поясом в середине. Наконец, в углублении широкого алькова, куда свет, слабый и дрожащий, едва доходил, на кровати с тяжелым пологом лежала женщина, на которую имя барона де Каноля произвело такое магическое действие.

Офицер опять исполнил все обыкновенные церемонии, то есть подошел к постели на три шага, поклонился, потом ступил еще на три шага. Тут две служанки, вероятно помогавшие принцессе лечь в постель, вышли, камердинер притворил дверь, и Каноль остался наедине с принцессой.

Согласно обычаю, начинать разговор следовало не ему, поэтому барон ждал, чтобы с ним заговорили. Но, так как принцесса, по-видимому, решила упрямо молчать, молодой офицер подумал, что лучше нарушить приличия, чем долее оставаться в таком затруднительном положении. Однако ж он не обманывал себя и был уверен, что, коль скоро принцесса заговорит, ему придется выдержать сильную бурю, которая угадывалась за этим пренебрежительным молчанием и должна была разразиться при первых его словах; придется подвергнуться гневу этой принцессы, казавшейся ему гораздо более грозной, чем первая, потому что она была моложе и внушала более участия и сострадания.

Но обида, нанесенная ему, придала молодому дворянину смелости. Он поклонился в третий раз — соображаясь с обстоятельствами, то есть учтиво, но холодно, — и, сдерживая раздражение, неизбежное при его гасконском характере, сказал:

— Мадам, я имел честь просить аудиенции у вашего высочества от имени ее величества королевы-регентши. Вашему высочеству угодно было принять меня. Теперь не угодно ли вам знаком или словом показать мне, что вы изволили заметить мое присутствие и готовы выслушать меня?

Движение за занавесками и под одеялом показало Канолю, что ему ответят.

Действительно, послышался голос, но такой слабый, что его едва можно было расслышать.

— Говорите, сударь, — сказал этот голос, — я слушаю вас.

Каноль начал ораторским тоном:

— Ее величество королева прислала меня к вашему высочеству, чтобы уверить вас, что она желает продолжать дружеские отношения.

Заметное движение произошло за занавесками кровати. Принцесса перебила речь оратора.

— Сударь, — сказала она нетвердым голосом, — не говорите более о дружеских чувствах ее величества королевы к дому принца Конде. Есть доказательства противного в башне Венсенского замка.

"Ну, — подумал Каноль, — они, верно, сговорились и будут повторять мне одно и то же".

В эту минуту движение за занавесками повторилось, но посланец королевы не заметил его, потому что сам находился в затруднительном положении.

Принцесса продолжала:

— Впрочем, чего же вы хотите, сударь?

— Я ничего не хочу, ваше высочество, — сказал Каноль, ободрясь, — а ее величеству королеве угодно, чтобы я жил в этом замке, чтобы беспрерывно находился в обществе вашего высочества, хотя я вовсе не достоин такой чести, и чтобы я всеми силами старался восстановить согласие между двумя особами королевской крови, разрыв между которыми, происшедший без всякой причины, особенно опасен в нынешнее столь тяжкое время.

— Без всякой причины! — повторила принцесса. — Вы уверяете, что наш разрыв не имеет причины?

— Извините, ваше высочество, — возразил Каноль, — я ни в чем вас не уверяю. Я не судья, я только передаю вам то, что мне сказано.

— А для восстановления доброго согласия королева приказывает шпионить за мною под предлогом…

— Так я шпион! — вскричал Каноль с досадой. — Наконец, вы сказали это слово! Покорно благодарю ваше высочество за откровенность.

И в отчаянии, которое стало овладевать им, Каноль принял одну из тех превосходных поз, которые так жадно ищут живописцы для своих неподвижных полотен и актеры для своих живых картин.

— Так решено, я шпион! — сказал Каноль. — Так извольте, ваше высочество, поступать со мной, как обращаются с подобными негодяями; забудьте, что я посланник королевы, что королева отвечает за все мои поступки, что я только пылинка, колеблющаяся от ее дыхания. Прикажите вашим лакеям выгнать меня или дворянам вашим — убить меня, выставьте против меня людей, которым я мог бы отвечать палкой или шпагой; но не оскорбляйте так жестоко офицера, который исполняет долг солдата и подданного, не оскорбляйте его честь, не делайте этого, мадам, вы, так высоко стоящая по рождению, достоинству и несчастью!

Эти слова, вырвавшиеся из глубины души, горькие, как стенание, пронзительные, как упрек, должны были произвести впечатление. Слушая их, принцесса приподнялась, глаза ее заблестели, руки задрожали, она со страхом обернулась к офицеру и сказала:

— Боже мой! Я вовсе не хотела оскорбить такого храброго дворянина, как вы. Нет, господин де Каноль, нет, я не сомневалась в вашей честности. Забудьте слова мои, они обидны, но я не думала обидеть вас. Нет, нет, вы благородный человек, барон, и я воздаю вам полную справедливость.

Когда, произнося эти слова, принцесса, увлеченная великодушием, которое вырывало их у нее из груди, невольно высунулась из тени занавесок так, что стали видны ее белый лоб, белокурые волосы, ее ярко-пунцовые губы, ее влажные, пленительные глаза, Каноль вздрогнул. Как будто сладкое видение пронеслось перед его глазами. Ему показалось, что он дышит тем же благоуханием, воспоминанием, которое еще недавно приводило его в упоение. Ему показалось, что перед ним отворяется одна из тех золотых дверей, из которых вылетают прекрасные мечты, и что навстречу к нему несется рой веселых мыслей и радостей любви. Барон пристально всмотрелся в принцессу и тотчас же узнал в ней своего прежнего знакомца, виконта де Канба.

Впрочем, мнимая принцесса вполне могла приписать его волнение упреку, так его огорчившему. Ее порывистое движение длилось лишь одно мгновение. Она тут же вернулась в скрывавшую ее тень, вновь прикрыла глаза, одновременно убрав белую и тонкую руку, которая могла выдать ее инкогнито, и откинулась на подушки, отчаянно стараясь обуздать свое волнение и спокойно продолжить прерванный разговор.

— Так вы говорили, сударь?.. — начала она.

Но Каноль был изумлен, очарован. Видения проходили и сменялись перед его глазами, мысли вились беспорядочно, он терял память, рассудок, казалось, что он сейчас же, забыв про все требуемое этикетом почтение, начнет расспрашивать свою собеседницу. Только инстинкт, данный природой влюбленным, который женщины называют робостью и который есть не что иное, как страстное стремление сохранить их привязанность, подсказал Канолю мысль притворяться еще некоторое время, несколько повременить, чтобы не отогнать сладкие видения и не разрушить счастья всей своей жизни одним нетерпеливым и неосторожным словом.

Поэтому Каноль, несмотря ни на что, перестал жестикулировать и замолчал. Что будет с ним, великий Боже, если принцесса узнает его? Если она выкажет к нему в своем замке такое же отвращение, как в гостинице метра Бискарро? Если она повторит прежнее обвинение и вообразит, что он, пользуясь своим официальным положением, королевским поручением, хочет продолжать преследование, простительное по отношению к виконту — или виконтессе — де Канб, но непростительное и почти преступное, когда речь идет о принцессе крови?

"Но, — подумал он, — не может быть, чтобы принцесса такого имени и ранга путешествовала одна, с одним лакеем".

И, как всегда бывает в такие минуты, когда смущенный и беспокойный ум ищет опоры, Каноль осмотрелся кругом; глаза его остановились на портрете женщины с ребенком.

Он тотчас догадался, в чем дело, и невольно сделал шаг к портрету.

Мнимая принцесса не могла не вскрикнуть и, когда Каноль обернулся, он увидел, что лицо ее совершенно закрыто.

"Ого! Что это такое? — думал Каноль. — Или я встретил принцессу на дороге в Бордо, или меня здесь обманывают и не принцесса покоится на этой постели? Во всяком случае, я узнаю…"

— Ваше высочество, — сказал он вдруг, — я теперь понимаю ваше молчание, я узнал…

— Что вы узнали? — нетерпеливо спросила дама, лежавшая на кровати.

— Я узнал, что вы, к сожалению, думаете обо мне то же самое, что думает вдовствующая принцесса.

— Ах! — невольно прошептала дама и вздохнула свободнее.

Фразе Каноля недоставало смысла, она не следовала из содержания разговора, но удар был нанесен верно. Каноль заметил, с каким трепетом перебили начало его фразы и с какой радостью встретили ее конец.

— Однако ж, — продолжал Каноль, — я должен сказать, хотя это будет вам очень неприятно, что я обязан остаться в замке и сопровождать ваше высочество безотлучно.

— Так мне нельзя будет оставаться одной даже в моей комнате! — вскричала принцесса. — О, сударь, это больше чем оскорбление!

— Я сказал вашему высочеству, что такая инструкция дана мне, но вы можете успокоиться, — прибавил Каноль, пристально смотря на мнимую принцессу и останавливаясь на каждом слове, — вы должны знать лучше, чем кто-нибудь, что я умею повиноваться просьбе женщины.

— Я должна знать? — возразила принцесса голосом, которым выражалось более смущения, чем удивления. — Право, сударь, я не понимаю, что вы хотите сказать, и не знаю, на какие обстоятельства вы намекаете.

— Мадам, — отвечал офицер, кланяясь, — мне показалось, что камердинер сказал вашему высочеству мое имя, когда я входил сюда. Я барон де Каноль.

— И что же? — спросила собеседница строго. — Какое мне дело до вашего имени?

— Я думал… что, имев однажды счастье быть полезным вашему высочеству…

— Мне? Что такое, скажите, прошу вас! — произнесла принцесса таким смущенным голосом, что он напомнил Канолю другой голос, очень раздраженный и вместе с тем очень испуганный, оставшийся в его памяти.

Каноль подумал, что зашел уже слишком далеко; впрочем, он понемногу уже стал все понимать.

— Я был вам полезен тем, что исполнил данное мне поручение не в буквальном смысле, — отвечал он почтительно.

Принцесса как будто успокоилась.

— Сударь, — сказала она, — я не хочу, чтобы вы провинились перед королевой, исполняйте данные вам инструкции, какими бы они ни были.

— Мадам, — отвечал Каноль, — до сих пор, по счастью, я не знаю, каким образом докучают женщинам, и тем более не знаю, как оскорбляют принцесс. Поэтому имею честь повторить вашему высочеству то, что сказал госпоже вдовствующей принцессе: я ваш преданнейший слуга… Сделайте милость, удостойте меня честным словом, что вы не выйдете из замка без меня, и я избавлю вас от моего присутствия, которое, как я понимаю, должно быть ненавистно вашему высочеству.

— Стало быть, вы не исполните данного вам приказания? — живо спросила принцесса.

— Я поступлю так, как велит мне совесть.

— Господин де Каноль, — сказал голос, — клянусь вам, я не уеду из замка Шантийи, не предупредив вас.

— В таком случае, — отвечал Каноль, кланяясь до земли, — простите, что я был невольной причиной вашего минутного гнева. Ваше высочество увидит меня, только когда прикажет позвать.

— Благодарю вас, — отвечала принцесса с радостью, которая была слышна в ее голосе даже из-за полога. — Ступайте! Еще раз благодарю! Завтра я буду иметь удовольствие видеть вас снова.

На этот раз барон безошибочно узнал голос, глаза и очаровательную улыбку прелестной женщины, которая, так сказать, ускользнула из его рук в тот вечер, когда курьер герцога д’Эпернона привез ему депешу. Распознать их Канолю помогли те неуловимые излучения, что наполняют благоуханием воздух, которым дышит любимая женщина, то теплое испарение, контуры которого как бы обнимает влюбленная душа. Они вызвали высшее усилие воображения — капризной феи, питающейся идеальным, как существа и предметы материального мира питаются тем, что есть наяву.

Взглянув в последний раз на портрет, хотя и плохо освещенный, барон, чьи глаза начинали привыкать к полумраку, разглядел орлиный нос, как у всех де Майе, черные волосы и глубоко посаженные глаза принцессы. Между тем у женщины, которая только что разыграла первый акт трудной своей роли, глаза были выпуклые, нос прямой, с широкими ноздрями, на устах играла неизменная улыбка, а круглые щечки никак не говорили о заботе и тяжелых размышлениях.

Каноль узнал все, что ему хотелось знать. Он поклонился с таким почтением, с каким поклонился бы принцессе, и ушел в свою комнату.

II

Каноль ни на что еще не решился. Вернувшись к себе, он принялся ходить вдоль и поперек комнаты, как обыкновенно бывает с нерешительными людьми. Он не заметил, что Касторен, ждавший его возвращения, встал и ходил за ним с его халатом, за которым бедный слуга совершенно исчезал.

Касторен наткнулся на стул.

Каноль обернулся.

— Это что? — спросил он. — Что ты тут делаешь с халатом?

— Жду, когда вы изволите раздеваться.

— Не знаю, когда разденусь. Положи халат на стул и жди.

— Как! Вы не изволите раздеваться? — спросил Касторен, лакей капризный по природе, но в этот вечер казавшийся еще несговорчивее. — Так вам не угодно ложиться спать теперь?

— Нет.

— Так когда же вы ляжете?

— Какое тебе дело?

— Какое мне дело? Я очень устал.

— В самом деле ты очень устал? — спросил Каноль, останавливаясь и пристально поглядывая на грубого слугу, на лице которого он заметил дерзкое выражение, которым отличаются лакеи, желающие, чтобы их выгнали.

— Очень устал! — повторил Касторен.

Каноль пожал плечами.

— Пошел вон, — сказал он, — побудь в передней, когда будешь нужен, я позову тебя.

— Честь имею доложить вам, сударь, что если вы не скоро позовете меня, то меня не будет в передней.

— А где же ты будешь, позволь спросить?

— В постели. Кажется, проехав двести льё, пора лечь спать.

— Господин Касторен, — сказал Каноль, — вы грубиян.

— Если вам кажется, что грубиян не может служить вам, то извольте сказать одно слово, и я тотчас покину службу, — отвечал Касторен с величественным видом.

Каноль был в эту минуту в плохом настроении, и если б Касторен знал, какая буря бушует в душе его господина, то, верно, отложил бы свое предложение до другого дня, несмотря на все свое желание получить свободу. Барон подошел прямо к лакею и взял его двумя пальцами за пуговицу кафтана движением, которое было впоследствии привычным у одного великого человека, гораздо более знаменитого, чем Каноль.

— Повтори, — сказал он.

— Повторяю, — отвечал Касторен с прежним бесстыдством, — что если вы недовольны мною, то я избавлю господина от своей службы.

Каноль выпустил из рук пуговицу и пошел за палкой. Касторен понял, что дело плохо.

— Позвольте, — закричал он, — подумайте, что хотите вы делать? Ведь я больше не просто лакей, я служу госпоже принцессе.

— Ага, — пробормотал Каноль, опуская поднятую палку, — ты служишь госпоже принцессе?

— Точно так, сударь, — отвечал Касторен ободрившись, — служу ей уже четверть часа.

— А кто тебя завербовал?

— Господин Помпей, ее управляющий.

— Господин Помпей?

— Да.

— Так что же ты не сказал мне об этом? — вскричал Каноль. — Хорошо, хорошо, прекрасно делаешь, что уходишь от меня, дорогой Касторен, вот тебе два пистоля за то, что я хотел побить тебя.

— О, — сказал Касторен, не смея взять денег, — что это значит? Вы смеетесь надо мной, сударь?

— Вовсе нет. Напротив, ступай в лакеи к госпоже принцессе, друг мой. Только позволь спросить, когда начинается твоя служба?

— С той минуты, когда вы меня отпустите.

— Хорошо, я отпускаю тебя завтра утром.

— А до тех пор?

— Ты все-таки мой лакей и обязан повиноваться мне.

— Извольте! Что же вы прикажете, сударь? — спросил Касторен, решившись взять два пистоля.

— Тебе хочется спать, так я приказываю тебе раздеться и лечь в мою постель.

— Что вы приказываете, сударь? Я вас не понимаю.

— Тебе нужно не понимать, а только повиноваться. Раздевайся, я тебе помогу.

— Как! Вы станете раздевать меня?

— Разумеется: ты будешь играть роль барона де Каноля, а я поневоле должен представлять Касторена.

И, не дожидаясь согласия лакея, барон снял с него кафтан, надел на себя, взял его шляпу и, заперев его в комнате, прежде чем тот успел опомниться от удивления, быстро спустился с лестницы.

Каноль начал разгадывать тайну, хотя часть событий была ему еще не известна. В продолжение последних двух часов ему казалось: все, что он видит, все, что слышит, неестественно. Все в Шантийи, казалось, притворялись: все люди, встречаемые им, что-то изображали. Однако подробности составляли гармоническое целое, которое подсказывало посланному королевы, что он должен удвоить бдительность, если не хочет быть жертвой обмана.

Сочетание имени Помпея и явления виконта де Канба объясняло многое.

Последние сомнения Каноля исчезли, когда он вышел во двор замка и, несмотря на темноту, увидел, что четыре человека готовятся войти в ту самую дверь, из которой он только что вышел. Этих людей вел тот же самый лакей, который провожал его к принцессе. Другой человек, завернувшийся в плащ, шел за ними следом.

Около самой двери группа остановилась, ожидая приказаний человека в плаще.

— Ты знаешь, где он теперь, — произнес этот человек повелительным тоном, обращаясь к лакею. — Ты знаешь его в лицо, потому что ты его и ввел, карауль его, чтоб он не мог уйти. Поставь людей на лестнице, в коридоре, где придется, это все равно, но только сделай так, чтобы он оказался сам под стражей, вместо того чтобы быть стражем их высочеств.

Каноль так притаился в своем углу, где царила глубочайшая тьма, что стал неуловим, как призрак. Со своего места он видел, не будучи сам виден, как пять стражей, которые должны были следить за ним, исчезли под сводом, а человек в плаще, убедившись в том, что его приказания исполнены, удалился в ту сторону, откуда пришел.

"Все это пока еще не дает никаких точных указаний, — подумал Каноль, провожая их глазами. — Пожалуй, они с досады хотят поступить со мной так же, как мне приказано поступить с их госпожой. Теперь все дело в том, чтобы этот дьявол Касторен не вздумал кричать, звать на помощь или сделать еще какую-нибудь глупость. Жаль, что я не заткнул ему рот. Но, к несчастью, теперь уже поздно. Ну, надо идти в обход".

Бросив кругом испытующий взгляд, Каноль пересек двор и подошел к тому крылу дворца, позади которого были расположены конюшни. Казалось, вся жизнь замка сосредоточилась в этой его части. Слышались ржание лошадей, беготня суетившихся людей, стук металлических частей упряжи. Из сараев выкатывали кареты, и слышались приглушенные от страха, но все же ясно различимые голоса.

Каноль некоторое время прислушивался. Для него не оставалось сомнения, что идут приготовления к отъезду.

Он пересек пространство между обоими крыльями здания, прошел под сводом и приблизился к фасаду замка. Тут он остановился.

В самом деле, окна нижнего этажа были ярко освещены; несомненно, там горело множество факелов или свечей; и так как они беспрестанно меняли место, бросая длинные тени и широкие полосы света на садовый газон, Каноль понял, что именно здесь находится центр всего предприятия.

Сначала Каноль не решался выведывать тайну, которую старались скрыть от него. Потом он подумал, что звание посланника королевы и ответственность, возлагаемая на него данным ему поручением, извинят его поведение даже перед самыми строгими судьями.

Осторожно пробрался он вдоль стены, у подножия которой было совершенно темно, потому что окна, расположенные в шести или семи футах от земли, были ярко освещены; встал на тумбу, с тумбы перебрался на выступ стены и, придерживаясь одной рукой за край оконной рамы, а другой за кольцо, заглянул в комнату.

Вот что он увидел.

Возле женщины, которая прикалывала последнюю булавку к дорожной шляпе, несколько горничных одевали ребенка в охотничье платье; мальчик стоял спиною к Канолю, который мог видеть только белокурые его волосы. Но дама, ярко освещенная двумя подсвечниками с шестью свечами в руках двух лакеев, стоявших неподвижно, как кариатиды, по обе стороны туалета, оказалась оригиналом того портрета, который он недавно видел в спальне принцессы: то же продолговатое лицо, тот же строго сжатый рот, тот же орлиный нос; Каноль узнал ее. Все в ней показывало привычку повелевать: ее смелые жесты, взгляд ее блестящих глаз, быстрые движения головы. Напротив, в присутствующих все проявляло привычку повиноваться: их поклоны, поспешная услужливость, быстрота, с которой они отвечали своей повелительнице или ловили ее взгляд.

Множество слуг, между которыми Каноль узнал и известного ему камердинера, укладывали в чемоданы, в ящики, в сундуки разные вещи, драгоценности, деньги, весь женский арсенал, называемый туалетом. Между тем маленький принц играл и бегал посреди озабоченных слуг; но по странной прихоти случая Каноль никак не мог видеть его лица.

"Я так и знал, — подумал он, — меня обманывают. Все эти люди готовятся к отъезду. Да, но я могу одним мановением руки сделать всю эту таинственную сцену самой печальной. Мне стоит только выбежать на террасу, свистнуть три раза в этот серебряный свисток, и через пять минут двести человек явятся в замок по его пронзительному призыву, арестуют принцесс, перевяжут всю эту челядь, которая так дерзко смеется…

Да, — продолжал Каноль (на этот раз говорило его сердце, а не уста). — Да, но что будет с той, которая спит там или притворяется, что спит?.. Я потеряю ее безвозвратно: она станет ненавидеть меня, и на этот раз по заслугам… И еще хуже: она станет презирать меня, говоря, что я до конца исполнил гнусный долг шпиона… Однако ж, если она повинуется принцессе, почему мне не повиноваться королеве?"

В эту минуту — как бы случай хотел изменить его решение — отворилась дверь комнаты, где принцесса доканчивала туалет, и показались две особы — пожилой человек лет пятидесяти и дама лет двадцати. Они казались веселы и довольны. Когда Каноль увидел их, то весь превратился в зрение. Он тотчас узнал прекрасные волосы, свежие губы, умные глаза виконта де Канба, который с улыбкой целовал руку Клемане де Майе-Брезе, принцессы Конде. Только на этот раз виконт надел платье, приличествующее его полу, и превратился в самую очаровательную виконтессу на земле.

Каноль отдал бы десять лет жизни, чтобы слышать их разговор; но он тщетно прикладывал ухо к стеклу, до него доносились только неясные звуки. Он увидел, как принцесса жестом простилась с молодой дамой, поцеловала ее в лоб, приказала ей что-то такое, отчего все присутствовавшие засмеялись. Потом виконтесса вернулась в парадные апартаменты, сопровождаемая несколькими слугами, надевшими мундиры старших офицеров. Барон заметил даже почтенного Помпея: тот разбух от важности и в оранжевом кафтане с серебром, подобно дону Яфету Армянскому, гордо опирался на длинную шпагу; он провожал свою госпожу, которая грациозно приподнимала длинное шелковое платье. Налево, в противоположную сторону, тихо и осторожно направилась свита принцессы. Принцесса шла впереди, как королева, а не как женщина, принужденная бежать. За ней шел конюший Виала и нес на руках маленького герцога Энгиенского, закутанного в плащ. Потом Ленэ нес шкатулку и связку бумаг, наконец, комендант замка заключал шествие, которое открывали два офицера с обнаженными шпагами.

Все эти люди вышли через потайной коридор. Тотчас Каноль отскочил от окна и побежал к конюшням. Шествие направлялось туда; не было сомнения, что принцесса уезжает.

В эту минуту мысль об обязанностях, возложенных на Каноля поручением королевы, представилась его уму. Эта женщина, которая уезжает, олицетворяет собой гражданскую войну. Он дает ей ускользнуть, и междоусобицы опять начнут терзать грудь Франции. Разумеется, стыдно ему, мужчине, быть шпионом и сторожем женщины, но ведь женщина же, герцогиня де Лонгвиль, зажгла Париж со всех четырех сторон.

Каноль бросился на террасу, возвышающуюся над садом, и приложил свисток к губам.

Все эти приготовления окажутся напрасными. Принцесса Конде не уедет из Шантийи. А если б она и выехала, то ее бы со всей свитой шагов через сто остановил отряд, который был втрое сильнее ее конвоя. Каноль мог исполнить свое поручение, не подвергаясь ни малейшей опасности, он мог одним ударом разрушить счастье и будущность дома Ковде и тем же ударом сделать карьеру, как в прежнее время сделали Витри и Люин, а недавно Гито и Миоссанс при обстоятельствах, не столь важных для спасения королевства.

Но Каноль поднял глаза к той комнате, где за пунцовыми занавесками тихо и спокойно горел ночник у мнимой принцессы, и ему показалось, что очаровательная тень рисуется на огромных белых шторах.

Все решения, подсказанные рассудком, все эгоистические расчеты исчезли перед этим лучом сладостного света, как при первых лучах солнца исчезают ночные призраки и видения.

"Мазарини, — подумал Каноль в припадке страсти, — так богат, что погубит всех этих принцесс и принцев, которые стараются скрыться от него; но я не так богат, чтобы терять сокровище, теперь уже принадлежащее мне: буду стеречь его ревниво, как дракон. Теперь она одна, в моей власти, зависима от меня. Во всякое время дня и ночи я могу войти в ее комнату. Она не уедет отсюда, не сказав мне, потому что дала мне честное слово. Какое мне дело, что королева будет обманута, а Мазарини взбесится! Мне приказано стеречь принцессу Конде, я стерегу ее. Надо было дать мне ее приметы или послать к ней шпиона поискуснее меня".

Каноль положил свисток в карман и слушал, как заскрипели запоры, как задрожал мост парка под каретами, как затихал в отдалении топот коней. Потом, когда все исчезло, он не подумал, что ставит на карту жизнь за любовь женщины, то есть за тень счастья. Он перешел на второй двор, совершенно пустой, и осторожно поднялся по своей лестнице, погруженной в непроницаемую темноту.

Как ни осторожно шел Каноль, однако в коридоре он наткнулся на человека, который подслушивал у дверей его комнаты. Незнакомец тихо вскрикнул от страха.

— Кто вы? Кто вы? — спросил он испуганным голосом.

— Черт возьми, — сказал Каноль, — кто ты сам, пробравшийся сюда, как шпион?

— Я Помпей!

— Управитель госпожи принцессы?

— Да.

— Бесподобно, — сказал Каноль, — а я Касторен.

— Касторен, слуга господина барона де Каноля?

— Именно так.

— Ах, дорогой Касторен, — сказал Помпей, — бьюсь об заклад, что я вас очень напугал.

— Меня?

— Да! Ведь вы, черт возьми, никогда не были солдатом! Могу ли я сделать что-нибудь для вас, любезный друг? — продолжал Помпей, принимая опять важный вид.

— Можете.

— Так говорите.

— Доложите сейчас ее высочеству, что мой господин хочет говорить с нею.

— Теперь?

— Да, теперь.

— Никак нельзя!

— Выдумаете?

— Я в этом уверен!

— Так она не примет моего господина?

— Нет, не примет.

— По королевскому повелению, господин Помпей!.. Ступайте и скажите ей это!

— По королевскому повелению! — повторил Помпей. — Сейчас иду, бегу!

Помпей живо спустился с лестницы; его подгоняли уважение и страх — две борзые, которые могут заставить бежать и черепаху.

Каноль вошел в свою комнату; метр Касторен храпел, важно развалившись в большом кресле. Барон надел свое офицерское платье и стал ждать события, которое сам подготовил.

"Черт возьми, — сказал он сам себе, — если я плохо устраиваю дела Мазарини, так, кажется, хорошо устроил свои".

Каноль напрасно ждал возвращения Помпея. Минут через десять, видя, что Помпей не идет и никто не является вместо него, барон решился идти сам.

Поэтому он разбудил Касторена, желчь которого успокоилась после часового отдыха, приказал ему тоном, не допускавшим возражений, быть готовым на всякий случай и двинулся к апартаментам молодой принцессы.

У дверей барон встретил лакея, который был не в духе, потому что звонок позвал его в ту самую минуту, когда он думал, что кончил дежурство, и надеялся, подобно Касторену, вкусить сладкий отдых, необходимый после бурного и тяжелого дня.

— Что вам угодно, сударь? — спросил лакей, увидев барона Каноля.

— Я хочу засвидетельствовать свое почтение госпоже принцессе де Конде.

— Как! Теперь, сударь?

— Да, теперь.

— Но уже очень поздно.

— Что, ты еще будешь рассуждать, бездельник?

— Я так, сударь… — пробормотал лакей.

— Я не прошу, а хочу, — сказал Каноль повелительно.

— Вы хотите… Здесь приказывает только ее высочество принцесса.

— Король приказывает везде… Я здесь по королевскому повелению!

Лакей вздрогнул и опустил голову.

— Извините, сударь, — отвечал он со страхом, — я простой слуга, стало быть, не смею отворить вам двери принцессы. Позвольте мне разбудить камергера.

— Так камергеры ложатся спать в Шантийи в одиннадцать часов?

— Весь день охотились, — прошептал лакей.

"Хорошо, — подумал Каноль, — им нужно время, чтобы одеть кого-нибудь камергером".

Потом прибавил вслух:

— Ступай скорее. Я подожду.

Лакей побежал поднять весь замок, где Помпей, встревоженный дурной встречей, успел посеять невыразимый страх.

Оставшись один, Каноль навострил уши и смотрел во все глаза.

По всем залам и коридорам забегали люди; при свете факелов вооруженные мушкетонами солдаты стали по углам лестниц; наконец везде грозный шепот заменил прежнее молчание, которое за минуту прежде царило в замке.

Каноль вынул свисток и подошел к окну; из него можно было увидеть вершины деревьев, под которыми он разместил свой отряд.

"Нет, — сказал он себе, — это сразу вызовет сражение, чего мне вовсе не нужно; лучше подождать, в этом случае меня могут только убить, а если я слишком потороплюсь, то могу погубить ее…"

Каноль едва успел подумать об этом, как дверь отворилась и явилось новое лицо.

— Принцессу нельзя видеть, — сказал вошедший так поспешно, что не успел даже поклониться Канолю, — она легла почивать и запретила входить в ее комнату.

— Кто вы? — спросил Каноль, осматривая странного господина с головы до ног, — кто внушил вам дерзость не снимать шляпы, когда вы говорите с дворянином?

И концом трости Каноль сбил с него шляпу.

— Сударь! — закричал незнакомец, гордо отступая на шаг.

— Я спрашиваю, кто вы? — повторил Каноль.

— Я… — отвечал незнакомец, — я, как видите по моему мундиру, капитан телохранителей ее высочества…

Каноль улыбнулся.

Он успел уже рассмотреть своего противника и догадался, что перед ним какой-нибудь виночерпий с брюхом столь же толстым, как его бутылки; какой-то цветущий Ватель, засунутый в офицерский мундир, который — то ли по недостатку времени, то ли из-за слишком большого живота временного обладателя сего одеяния — даже не застегнули как следует.

— Хорошо, господин капитан, — сказал Каноль, — поднимите вашу шляпу и отвечайте мне.

Капитан исполнил первую часть приказания Каноля, как человек, хорошо усвоивший превосходное правило военной дисциплины: "Хочешь уметь повелевать — умей повиноваться".

— Капитан телохранителей! — сказал Каноль. — Черт возьми! Прекрасное место!

— Да, сударь, довольно хорошее; а еще что? — спросил подставной капитан.

— Не чваньтесь так, господин капитан, — сказал Каноль, — иначе на вас лопнут все галуны и ваши штаны свалятся к вам на пятки, что будет не совсем красиво…

— Но, наконец, позвольте узнать, кто вы сами, сударь? — спросил так называемый капитан.

— Охотно последую вашему примеру, сударь, и отвечу на ваш вопрос столь же учтиво, как вы отвечали мне. Я капитан полка де Навайля и приехал сюда как посланный короля. Мое поведение будет или мирным, или жестоким, смотря по тому, будут или не будут повиноваться приказаниям его величества.

— Жестоким! — вскричал мнимый капитан. — Неужели жестоким, сударь?

— Самым жестоким, уверяю вас.

— Даже с принцессой?

— Почему же нет? Ведь она первой обязана повиноваться приказаниям короля.

— Сударь, не вздумайте пугать нас; у меня пятьдесят вооруженных людей, они готовы отомстить за честь принцессы.

Каноль не хотел говорить ему, что его пятьдесят человек — просто лакеи и поварята, достойные чести служить у такого начальника, а честь принцессы отправилась с ней самой в Бордо. Он только отвечал с хладнокровием, которое гораздо страшнее угрозы и обычно у людей отважных и привыкших к опасностям:

— Если у вас пятьдесят человек, сударь, так у меня двести солдат — это авангард королевской армии. Не хотите ли вы открыто восстать против короля?

— Нет, сударь, нет, — живо отвечал подставной капитан с величайшим смущением. — Боже упаси! Но прошу вас, скажите, что я уступаю только силе.

— Извольте, я, как товарищ ваш по ремеслу, должен признать это.

— Хорошо! Я поведу вас к вдовствующей принцессе, которая еще не почивает.

Канолю не нужно было долго размышлять, чтобы понять, в какую опасную западню хотят завлечь его. Но он тотчас вырвался из нее с помощью своих полномочий:

— Мне приказано наблюдать не за вдовствующей принцессой, а за ее высочеством молодой принцессой.

Капитан телохранителей опустил голову, попятился назад, потащил за собой длинную свою шпагу и величественно переступил порог между двумя часовыми, которые дрожали в продолжение всей этой сцены. Узнав о прибытии двухсот солдат, они едва не убежали, не желая стать жертвами своей верности при разгроме замка Шантийи.

Минут через десять тот же капитан вернулся в сопровождении двух стражей и с разными церемониями повел Каноля в комнату принцессы. Барон добрался туда без новых приключений.

Каноль узнал комнату, мебель, кровать, даже то благоухание, которое почувствовал в первый раз. Но он тщетно хотел увидеть портрет истинной принцессы, замеченный им еще во время первого посещения и внушивший ему первое подозрение о хитрой уловке, при помощи которой его хотят одурачить, и лицо ложной принцессы, ради которой он только что принес такую тяжелую жертву.

Портрет сняли, и из предосторожности, слишком уже поздней, лицо дамы, лежавшей в постели, было обращено к стене с дерзостью настоящей принцессы.

Две женщины стояли возле кровати.

Каноль охотно простил бы эту неучтивость, но он боялся, не позволила ли новая перемена лиц бежать виконтессе де Канб, как прежде бежала принцесса. От одной этой мысли волосы у него поднялись дыбом, и, опираясь опять на данные ему полномочия, он тотчас захотел узнать, кто лежит на кровати.

— Нижайше прошу извинения у вашего высочества, — сказал он, низко кланяясь, — что осмелился войти к вам, особенно дав вам слово, что не буду беспокоить вас, пока вы сами не позовете меня. Но я услышал сильный шум в замке…

Дама в постели вздрогнула, но не отвечала. Каноль старался по какому-нибудь признаку увериться, что перед ним именно та, которую он ищет, но в волнах кружев и в мягких пуховиках он ничего не мог рассмотреть, кроме форм лежавшей женщины.

— И я обязан, — продолжал Каноль, — узнать, точно ли здесь та особа, с которой я имел честь говорить полчаса тому назад.

Тут дама не только вздрогнула, но просто задрожала. Это движение не скрылось от барона, и он сам испугался.

"Если она обманула меня, — думал он, — убежала отсюда, несмотря на слово, данное мне торжественно, я ухожу из замка, сажусь на лошадь, возьму с собой весь мой отряд в двести человек и поймаю беглецов, хотя бы пришлось зажечь тридцать селений для освещения дороги".

Каноль подождал с минуту, дама не отвечала и не оборачивалась к нему. Было очевидно, что она хочет выиграть время.

— Ваше высочество, — сказал наконец Каноль, не скрывая досады, которая придала ему смелости, — прошу вас вспомнить, что я прислан королем и от его имени требую чести видеть ваше лицо.

— О! Это невыносимое преследование! — сказал дрожащий голос, от которого молодой офицер радостно затрепетал, потому что узнал тембр, которому невозможно было подражать. — Если король, как вы уверяете, приказывает вам поступать так, то ведь он еще ребенок и не знает, как должен вести себя дворянин. Принуждать женщину показать свое лицо — значит нанести ей такое же оскорбление, как если бы с нее сорвали маску.

— Сударыня, есть слово, перед которым склоняются даже женщины, когда его произносит король, и даже сами короли, когда оно исходит от судьбы: так надо.

— Если так надо, — сказала молодая женщина, — если я осталась одна без защиты против вас, я повинуюсь, сударь, извольте, смотрите на меня.

Быстрым движением отбросила она подушки, одеяло и кружева, покрывавшие прекрасную узницу. Из-под них показалась белокурая головка и прелестное личико, покрасневшее более от стыдливости, чем от негодования. Быстрым взглядом человека, привыкшего давать себе отчет в подобных положениях, Каноль понял, что не гнев закрывает ей глаза длинными ресницами, не от гнева дрожит ее беленькая ручка, которой она поддерживала на перламутровой шее длинные распустившиеся волосы и батист раздушенного одеяла.

Мнимая принцесса с минуту посидела в этом положении, которое она хотела изобразить грозным, но которое показывало только раздражение, а Каноль с волнением смотрел на нее, и обеими руками удерживал биение сердца.

— Что же, сударь? — спросила через несколько секунд несчастная красавица. — Довольно ли вы унизили меня? Хорошо ли вы рассмотрели меня? Ваша победа неоспорима, полна, не так ли? Так будьте же победителем великодушным: уйдите!

— Я хотел бы уйти, мадам, но я должен исполнить данное мне поручение до конца. До сих пор я исполнил только поручение, касающееся вас, но этого мало: я должен непременно видеть герцога Энгиенского.

За этими словами, сказанными тоном человека, который знает, что имеет право приказывать, и который требует повиновения, последовало тягостное молчание. Мнимая принцесса приподнялась, опираясь на руку, и посмотрела на Каноля одним из тех необыкновенных взглядов, которые, казалось, могли принадлежать только ей: так много было в них заключено. Этим взглядом она как бы хотела сказать: "Узнали ль вы, кто я на самом деле? Если да, то простите меня. Вы здесь сильнейший, так сжальтесь же надо мною!"

Каноль понял весь смысл этого взгляда, но устоял против его соблазнительного красноречия и отвечал на него вслух:

— Невозможно, мадам!.. Мне дано точное приказание!

— Так пусть будет по-вашему, сударь, если вы не имеете никакого снисхождения ни к положению моему, ни к званию. Ступайте, эти дамы отведут вас к моему сыну.

— Не лучше ли, — сказал Каноль, — этим дамам привести вашего сына сюда? Это, кажется мне, было бы гораздо удобнее.

— Зачем же, сударь? — спросила мнимая принцесса, очевидно обеспокоенная последним требованием гораздо более, чем всеми предшествовавшими.

— Потому что тем временем я изложу вашему высочеству ту часть данного мне поручения, которую я не смогу передать никому, кроме вас.

— Кроме меня?

— Да, кроме вас, — отвечал Каноль с таким низким поклоном, какого он еще не делал.

На этот раз взгляд принцессы, в котором читался постепенный переход от величия к мольбе и от мольбы к беспокойству, с трепетом остановился на Каноле.

— Что же так сильно пугает вас в этом свидании наедине, мадам? — спросил Каноль. — Вы принцесса, а я простой дворянин.

— Да, вы правы, сударь, и я напрасно опасаюсь. Да, хоть я имею в первый раз удовольствие видеть вас, однако слухи о вашей учтивости и честности дошли до меня.

Потом она обратилась к женщинам:

— Ступайте и приведите сюда герцога Энгиенского.

Обе женщины отошли от кровати, подошли к дверям и обернулись еще раз, как бы желая убедиться, что приказание действительно отдано; по знаку, данному принцессой, — или, лучше сказать, по знаку той, которая занимала ее место, — они вышли из комнаты.

Каноль следил за ними взглядом, пока они не затворили дверей. Потом с радостным восторгом взглянул он на мнимую принцессу.

— Ну, барон де Каноль, — сказала она, садясь в постели и складывая руки на груди, — скажите мне, за что вы так преследуете меня?

При этих словах она посмотрела на молодого офицера не гневным взглядом принцессы, что ей так и не удалось, а, напротив, так нежно и значительно, что все очаровательные подробности их первой встречи, все опьяняющие эпизоды их путешествия, все воспоминания об этой зарождающейся любви разом нахлынули на барона, обволакивая его сердце сладким туманом.

— Сударыня, — сказа он, подходя к постели, — я преследую именем короля мадам де Конде, а не вас, потому что вы не принцесса.

При этих словах молодая женщина слегка вскрикнула, побледнела и приложила руку к сердцу.

— Так что же вы хотите сказать? За кого же вы меня принимаете? — спросила она.

— Трудно объяснить, но я почти поклялся бы, что вы прелестнейший виконт, если бы не были очаровательнейшей виконтессой.

— Сударь, — сказала мнимая принцесса с достоинством, надеясь озадачить Каноля, — из всего, что вы мне говорите, я понимаю только одно: вы не уважаете меня! Вы оскорбляете меня!

— Сударыня, — сказал Каноль, — нельзя проявить неуважение к Богу — ему поклоняются; нельзя оскорбить ангелов — перед ними преклоняют колени.

И Каноль с этими словами хотел стать на колени.

— Сударь! — закричала виконтесса, останавливая его, — принцесса Конде не может допустить…

— Принцесса Конде, — возразил Каноль, — скачет теперь на добром коне между конюшим Виала и советником Ленэ по дороге в Бордо. Она уехала со своими дворянами и капитанами, со всем своим двором, и ей нет никакого дела до того, что происходит теперь между бароном Канолем и виконтессой де Канб.

— Но что вы говорите, сударь? Вы, верно, сошли с ума?

— Совсем нет, рассказываю только то, что видел, повторяю то, что слышал.

— Бели вы видели и слышали то, что говорите, так ваши обязанности кончились.

— Вы так думаете, виконтесса? Стало быть, я должен вернуться в Париж и сообщить королеве, что для угождения женщине, которую я люблю (не сердитесь, виконтесса, я никого не называю по имени), я нарушил королевское повеление, позволил врагам королевы бежать, что я на все это смотрел сквозь пальцы — словом, изменил, да, просто изменил моему королю…

Виконтесса, казалось, была растрогана и посмотрела на барона с состраданием почти нежным.

— У вас есть самое лучшее извинение: невозможность! — отвечала она. — Могли бы вы одни остановить многочисленный конвой принцессы? Неужели вам было приказано одному сражаться с пятьюдесятью дворянами?

— Я был здесь, сударыня, не один, — отвечал Каноль, качая головою. — У меня там, в этом лесу, в двухстах шагах от нас двести солдат, я могу собрать и призвать их одним свистком. Стало быть, мне легко было задержать принцессу; она не могла бы сопротивляться. Если бы даже мой отряд был не вчетверо сильнее ее свиты, а гораздо слабее ее, то я все-таки мог сражаться, мог умереть, сражаясь. Это было бы для меня так же легко, как приятно дотронуться до этой ручки, если бы я смел, — прибавил молодой человек, низко кланяясь.

Действительно, ручка, с которой барон не спускал глаз, маленькая, полненькая и белая, свесилась с кровати и дрожала при каждом слове Каноля. Виконтесса, ослепленная этим объяснением в любви, первые признаки которой она почувствовала в гостинице Жольне, забыла, что следовало отнять руку, доставившую Канолю счастливый случай сказать эти слова. Молодой офицер, опустившись на колени, с робостью поцеловал ее руку. Виконтесса тотчас отдернула ее, как будто ее обожгли раскаленным железом.

— Благодарю вас, барон, — сказала она, — благодарю от души за все, что вы сделали для меня; верьте, я никогда этого не забуду. Но удвойте цену вашей услуге: оставьте меня, уйдите! Ведь мы должны расстаться, потому что дело, порученное вам, закончено.

Это мы, произнесенное с интонацией столь сладостной для него и с некоторым сожалением, заставило сердце Каноля до самых тайных глубин затрепетать от восторга. Но во всякой сильной радости есть и чувство печали.

— Я повинуюсь вам, виконтесса, — сказал он. — Осмелюсь только заметить, не для того чтобы отказаться, а чтобы избавить вас, может быть, от угрызения совести, — осмелюсь заметить, что повиновение вам погубит меня. Если я сознаюсь в моем проступке, если окажется, что я не был обманут вашей хитростью, я стану жертвою своей снисходительности, меня объявят изменником, посадят в Бастилию… может быть, расстреляют! И это очень естественно: я действительно изменник.

Клер вскрикнула и схватила Каноля за руку, но тотчас выпустила ее в очаровательном смущении.

— Так что же мы будем делать: — спросила она.

Сердце молодого человека радостно забилось: это подающее надежду на счастье мы решительно становилось любимым словом виконтессы де Канб.

— Погубить вас, великодушного и благородного человека! — сказала она. — О нет, нет, никогда! Как я могу спасти вас? Говорите, говорите!

— Надо позволить мне, виконтесса, доиграть мою роль до конца. Надо, как я уже говорил вам, уверить всех, что вы обманули меня; тогда я дам отчет Мазарини в том, что я вижу, а не в том, что я знаю.

— Да, но если узнают, что вы сделали все это для меня, если узнают, что мы уже встречались, что вы уже видели меня, тоща я погибну! Подумайте!

— Сударыня, — сказал Каноль с превосходно разыгранной грустью, — судя по вашему холодному виду, по тому, как легко вам сохранять сдержанность в моем присутствии, я не верю, что вы можете выдать тайну, которой, впрочем, и не существует, по крайней мере, в вашем сердце.

Клер хранила молчание, но быстрый взгляд и едва приметная улыбка, невольно появившаяся на лице прелестной пленницы, отвечали Канолю так, что он почувствовал себя счастливейшим человеком в мире.

— Так я останусь? — спросил он с улыбкой, которую невозможно описать.

— Что ж делать, если нужно! — отвечала Клер.

— В таком случае я напишу Мазарини.

— Ступайте!

— Что это значит?

— Я говорю: идите и напишите ему.

— Нет, я должен писать ему отсюда, из вашей комнаты; надо, чтобы письмо мое отправилось к нему от изголовья вашей кровати.

— Но это неприлично.

— Вот моя инструкция, сударыня, извольте прочесть сами…

И Каноль подал бумагу виконтессе. Она прочла:

"Господин барон де Каноль должен стеречь госпожу принцессу и ее сына господина герцога Энгиенского, не выпуская их из виду".

— Вы видите? — сказал Каноль.

— Да, это так, — отвечала она.

III

Клер сразу поняла, сколько выгоды человек, влюбленный, как Каноль, мог извлечь из подобной инструкции; но она в то же время подумала о том, какое одолжение оказывает принцессе, поддерживая заблуждение королевского двора насчет своей повелительницы.

— Пишите здесь, — сказала она, покоряясь своей судьбе. Каноль посмотрел на нее; она взглядом же указала ему на шкатулку, в которой находилось все необходимое для письма. Барон раскрыл шкатулку, взял бумагу, перо и чернила, придвинул стол к самой постели, попросил позволения сесть (как будто Клер все еще была принцессой). Получив позволение, он написал к Мазарини следующую депешу:

"Монсеньер!

Я прибыл в замок Шантийи в девять часов вечера; Вы изволите видеть, что я весьма спешил, ибо имел честь проститься с Вами в половине седьмого.

Я нашел обеих принцесс в постели; вдовствующая очень нездорова, а молодая устала после охоты, на которой провела весь день.

По Вашему приказанию я представился их высочествам, которые тотчас же отпустили всех своих гостей, и теперь я не выпускаю из вида молодую принцессу и ее сына".

— И ее сына, — повторил Каноль, оборачиваясь к виконтессе. — Дьявольщина! Мне кажется, я лгу, а мне не хотелось бы лгать.

— Успокойтесь, — отвечала Клер с улыбкой. — Вы еще не видали моего сына, но сейчас увидите.

— "…и ее сына", — прочел Каноль с улыбкой и вновь принялся за письмо:

"Я имею честь писать это донесение Вашему высокопреосвященству из комнаты ее высочества, сидя у ее кровати".

Он подписал письмо и, почтительно попросив позволения у Клер, позвонил. Явился слуга.

— Позовите моего лакея, — сказал Каноль, — когда он придет в переднюю, доложите мне!

Минут через пять барону доложили, что Касторен ждет в передней.

— Возьми, — сказал Каноль, — отвези это письмо начальнику моего отряда и скажи, чтобы он тотчас отослал его с нарочным в Париж.

— Но, господин барон, — отвечал Касторен, которому такое поручение, данное посреди ночи, показалось крайне неприятным, — я уже докладывал вам, что господин Помпей принял меня на службу к ее высочеству.

— Да я и даю тебе письмо от имени принцессы. Не угодно ли вашему высочеству подтвердить слова мои? — прибавил Каноль, обращаясь к Клер. — Вы изволите знать, сколь нужно, чтобы письмо было доставлено без замедления.

— Отправить письмо! — сказала самозванная принцесса гордо и величественно.

Касторен поклонился до земли и вышел.

— Теперь, — сказала Клер, простирая к Канолю молитвенно сложенные руки, — вы уйдете, не правда ли?

— Извините… — отвечал Каноль, — но ваш сын…

— Да, правда, — сказала Клер с улыбкой, — вы сейчас увидите его.

Действительно, едва виконтесса успела выговорить эти слова, как кто-то, по обычаю того времени, начал царапать ее дверь. Моду стучаться таким образом ввел, по-видимому, из-за своей любви к кошкам, кардинал Ришелье. Во время продолжительного его владычества все царапали дверь его высокопреосвященства; потом царапали дверь господина де Шавиньи, который имел право на это наследство уже потому, что был порождением кардинала; наконец, царапали дверь Мазарини. Стало быть, следовало царапать дверь принцессы Конде.

— Идут! — сказала Клер.

— Хорошо, — отвечал Каноль, — я принимаю официальный вид.

Он отодвинул стол с креслом, взял шляпу и почтительно стал шагах в четырех от кровати.

— Войдите! — крикнула принцесса.

Тотчас в комнату вошла самая церемонная процессия, какую можно себе вообразить. Тут были женщины, офицеры, камергеры — все, кто составлял двор принцессы.

— Ваше высочество, — сказал старший камердинер, — уже разбудили монсеньера герцога Энгиенского, теперь он может принять посланного его величества.

Каноль взглянул на виконтессу. Взгляд этот очень ясно сказал ей: "Так ли мы условились:"

Она очень хорошо поняла этот взор, полный мольбы, и, вероятно, из благодарности за все, что сделал Каноль, или, может быть, из желания посмеяться над присутствующими (такие желания кроются вечно в сердце самой доброй женщины) она сказала:

— Приведите сюда господина герцога Энгиенского, пусть господин посланный увидит моего сына при мне.

Ей тотчас повиновались и через минуту привели принца.

Мы уже сказали, что, наблюдая за малейшими подробностями последних приготовлений принцессы к отъезду" барон видел, как принц бегал и играл, но не мог видеть его лица.

Каноль заметил только его простой охотничий костюм. Теперь же он подумал, не могли ведь переодеть принца в великолепное шитое платье лишь для того, чтобы показать ему. Предположение, что настоящий принц уехал с матерью, превратилось в уверенность. Он молча в продолжение нескольких минут рассматривал наследника знаменитого принца Конде, и насмешливая, хотя и почтительная, улыбка появилась на его устах.

Низко кланяясь, Каноль сказал:

— Я очень счастлив, что имею честь выразить свое почтение вашему высочеству.

Госпожа де Канб, с которой мальчик не спускал своих больших глаз, сделала ему знак, чтобы он кивнул в ответ. Тут ей показалось, что Каноль следит за подробностями этой сцены с чересчур насмешливым видом.

— Сын мой, — сказала она с рассчитанной злобой, заставившей вздрогнуть барона, который уже по движению губ виконтессы догадался, что сейчас станет жертвой какого-нибудь женского предательства, — сын мой, офицер этот — барон де Каноль, посланный его величества; дайте ему поцеловать руку.

По этому приказанию Пьерро, достаточно обученный предусмотрительным Ленэ, который, как и обещал принцессе, взялся воспитать его, протянул руку, которую он не успел — да и не мог — превратить в руку дворянина. Каноль был принужден при скрытом смехе всех присутствующих поцеловать эту руку, которую самый недальновидный человек, а уж никак не барон, не признал бы за аристократическую.

— О, виконтесса, — прошептал он, — вы дорого заплатите мне за этот поцелуй!

И он поклонился, почтительно благодаря Пьерро за честь, которой удостоился.

Потом, понимая, что после этого последнего испытания ему невозможно более оставаться в комнате дамы, он повернулся к виконтессе и сказал:

— Мадам, на сегодня мои обязанности закончены, и мне остается только попросить позволения уйти.

— Извольте, сударь, — отвечала Клер, — вы видите, мы все здесь ведем себя очень тихо; стало быть, вы можете почивать спокойно.

— Но мне нужно еще испросить у вашего высочества величайшую милость.

— Что такое? — спросила Клер с беспокойством, так как по голосу Каноля поняла, что тот хочет отомстить ей.

— Наградите меня тою же милостью, которой удостоил меня сын ваш.

На этот раз виконтесса была поймана: нельзя было отказать королевскому офицеру, который просил такой награды при всех. И госпожа де Канб протянула барону дрожащую руку.

Он подошел к кровати, как приблизился бы к трону королевы, взял протянутую ему руку, стал на одно колено, и мягкую, белую, трепетную кожу обжег долгий поцелуй, который все приписали его уважению к принцессе. Одна виконтесса знала, что это пламенное выражение любви.

— Вы мне обещали, даже поклялись мне, — сказал Каноль вполголоса, вставая, — что не уедете из замка, не предупредив меня. Надеюсь на ваше обещание, на вашу клятву.

— Надейтесь, барон, — отвечала Клер, падая на подушку почти без чувств.

Каноль вздрогнул от волнения, что слышалось в ее голосе, и старался в глазах прелестной пленницы найти подтверждение своих надежд. Но очаровательные глазки виконтессы были плотно закрыты.

Каноль подумал, что в закрытых сундуках обыкновенно хранятся драгоценнейшие сокровища, и пришел в восторг.

Невозможно описать, как провел ночь наш дворянин; невозможно рассказать ни о том, как бодрствование и сон слились для него в одно нескончаемое мечтание, во время которого он вновь и вновь перебирал в уме подробности невероятного приключения, сделавшего его обладателем сокровища, о каком не мог бы мечтать ни один скупец; ни о планах, которые он строил на будущее, стараясь представить его согласно расчетам своей любви и прихотям своей фантазии; ни о доводах, с помощью которых он убеждал себя, что поступает правильно. Все это, повторяем, было бы делом невозможным, ибо сумасшествие утомительно для всех умов, кроме ума самого сумасшедшего.

Каноль заснул поздно, если только можно назвать сном последовавшие за его ожиданием лихорадочные сновидения. Но свет едва заиграл на верхушках тополей и не озарил еще красивые пруды, где спали широколистые кувшинки, цветы которых раскрываются только под лучами солнца, как барон уже соскочил с постели, поспешно оделся и пошел в сад. Прежде всего двинулся он к тому крылу замка, в котором жила принцесса, прежде всего взглянул на окна ее спальни. Пленница не ложилась еще спать или уже встала, потому что спальня ее освещалась ярким светом, непохожим на огонь обыкновенного ночника, который не смог бы пробиться сквозь плотные камчатые занавески. Увидев такое освещение, Каноль остановился; в ту же секунду в уме его родились тысячи безрассудных предположений. Прервав прогулку, он подошел к цоколю статуи, который мог достаточно скрыть его, и начал, наедине со своей мечтой, этот вечный диалог влюбленных сердец, которые видят предмет своей любви во всех поэтических проявлениях природы.

Барон наблюдал уже с полчаса и с невыразимой радостью смотрел на эти занавески, перед которыми всякий другой прошел бы равнодушно, как вдруг окно галереи растворилось и в нем показалась фигура честного Помпея. Все, что имело какое-нибудь отношение к виконтессе, обращало на себя внимание Каноля; от оторвал глаза от привлекавших его занавесок и заметил, что Помпей пытается делать ему какие-то знаки. Сначала Каноль не хотел верить, что эти знаки относятся к нему, и поэтому начал внимательно приглядываться; но Помпей, заметив сомнения барона, добавил к своим знакам призывный свист, который мог бы показаться очень неприличным в общении между простым слугой и посланным французского короля, если б свист не извинялся наличием у слуги в руках чего-то белого. Влюбленный тотчас догадался, что это свернутая бумага.

"Записка! — подумал Каноль. — Она пишет мне? Что бы это значило?"

С трепетом подошел он к окну, хотя первым чувством его была радость; но в радости влюбленных всегда есть порядочная доля страха, который, может быть, составляет главную прелесть любви: быть уверенным в своем счастье — значит уже не быть счастливым.

По мере того как Каноль приближался, Помпей все более открыто показывал письмо. Наконец Помпей протянул руку, а Каноль подставил шляпу. Эти два человека поняли друг друга как нельзя лучше: первый уронил записку, второй ее очень ловко поймал и тотчас же ушел под дерево, чтобы читать без опасений. Помпей, боясь, вероятно, простуды, тотчас запер окно.

Но первое письмо от женщины, которую любишь, читается не просто, особенно когда неожиданное письмо вовсе не нужно и может только нанести удар вашему счастью. В самом деле, о чем может писать ему виконтесса, если со вчерашнего дня в их планах ничего не изменилось? Стало быть, записка содержит какую-нибудь роковую новость.

Каноль так был уверен в этом, что даже не прижал письмо к губам, как это обыкновенно делают влюбленные в подобных обстоятельствах. Напротив, он рассматривал его со всех сторон, чувствуя все больший ужас. Но надо же было когда-нибудь прочесть письмо, поэтому барон призвал на помощь все свое мужество, разломил печать и прочел:

"Сударь!

Совершенно невозможно оставаться долее в том положении, в каком мы находимся; надеюсь, Вы в этом согласитесь со мною. Вы, верно, страдаете, думая, что все в доме считают Вас неприятным надзирателем. С другой стороны, если я буду принимать Вас ласковее, чем принимала бы сама принцесса, то могут догадаться, что мы играем комедию, развязка которой повлечет за собой потерю моей репутации".

Каноль отер лоб: предчувствие не обмануло его. С дневным светом, известным убийцей всех видений, все золотые его сны исчезли. Он покачал головою, вздохнул и продолжал читать:

"Притворитесь, будто Вы поняли, что Вас обманывают. Для этого есть очень простое средство, которое я доставлю Вам сама, если Вы обещаете исполнить мою просьбу. Вы видите, я не скрываю, насколько завишу от Вас. Если вы обещаете исполнить мою просьбу, я подарю вам мой портрет с моим именем и гербом. Вы скажете, что нашли этот портрет во время одного из ночных обходов и таким образом узнали, что я вовсе не принцесса Конде.

Надо ли говорить, что я позволяю Вам в знак благодарности за исполнение моей просьбы оставить у себя эту миниатюру, коль скоро это может быть Вам приятно?

Если это возможно, то покиньте замок, не пытаясь увидеть меня, и Вы увезете всю мою признательность; а мне останется воспоминание о Вас как об одном из самых благородных и великодушных людей, каких я знала в моей жизни".

Каноль два раза прочел письмо и стоял как вкопанный. Какое бы хорошее отношение к нему ни угадывалось в этом письме, приказывающем ему уехать, как бы ни золотили ему это приказание, все-таки вынужденное прощание, отъезд, отказ были для него жестоким ударом. Разумеется, Канолю было приятно получить портрет, но вся ценность подарка меркла по сравнению с причиной, по которой его предлагали. Притом же к чему портрет, когда оригинал тут, в его руках, и когда можно удержать его?

Все это так, но Каноль, не боявшийся гнева Анны Австрийской и кардинала Мазарини, дрожал при мысли, что виконтесса де Канб может недовольно нахмурить брови.

Однако ж эта женщина обманула его сначала на дороге, потом в Шантийи, заняв место принцессы Конде, и, наконец, вчера, подав ему надежду, которую теперь отнимает! Из всех этих обманов последний ужаснее всех. На дороге она не знала его и старалась отделаться от надоедливого спутника, не больше. Выдавая себя за принцессу Конде, она повиновалась приказу свыше, играла роль, назначенную самою принцессою; она не могла поступить иначе. Но теперь она узнала его, казалось, оценила его преданность, два раза говорила "мы", то многозначительное "мы", которое поразило молодого человека до глубины души, — и вот она возвращается к прежнему, забывает о своем расположении к нему, пишет такое письмо!.. Это показалось Канолю не только жестокостью, но даже насмешкою.

Так негодовал он, предаваясь досаде и грусти, не замечая, что за занавесками, где огонь погас, стояла спрятавшаяся зрительница, смотрела на его отчаяние и, может быть, наслаждалась им.

"Да, да, — думал он, сопровождая мысли свои соответствующими жестами, — да, это отставка, несомненная, полная; встреча, что была важнейшим событием моей жизни, кончилась самой пошлой развязкой, поэтическая надежда превратилась в грубый обман. Но я не хочу казаться смешным, как она желает! Лучше пусть она ненавидит меня, чем отделывается этой так называемой благодарностью, которую она обещает мне… Можно ли теперь верить ее обещаниям?.. Уж лучше поверить постоянству ветра или спокойствию моря!.. О виконтесса, — прибавил Каноль, поворачиваясь к окну, — вы два раза ускользали из моих рук, но клянусь вам, если вы попадетесь мне в третий раз, так уж не вырветесь".

Каноль вернулся в свою комнату с намерением одеться и войти к виконтессе, даже пустив в ход насилие. Но, посмотрев на стоявшие в комнате часы, он увидел, что не было еще и семи часов.

В замке все еще спали. Каноль бросился в кресло, закрыл глаза, чтобы разобраться, если это возможно, в своих мыслях и отогнать призраки, которые вились перед ним; однако каждые пять минут он вновь открывал глаза, чтобы взглянуть на часы.

Пробило восемь часов, и в замке начали просыпаться, появилось движение и послышался шум. С невыразимым трудом Каноль прождал еще полчаса, наконец потерял терпение, решился и, спустившись с лестницы, подошел к Помпею, который на большом дворе наслаждался утренним воздухом и рассказывал окружающим его лакеям про свои походы в Пикардию при покойном короле.

— Вы управляющий принцессы? — спросил у него Каноль, как будто видел его в первый раз.

— Я, сударь, — отвечал удивленный Помпей.

— Доложите ее высочеству, что я хочу иметь честь видеть ее.

— Но, сударь, она…

— Она встала.

— Все-таки…

— Ступайте.

— Я думал, что ваш отъезд…

— Мой отъезд зависит от моего свидания с принцессой.

— Но у меня нет приказания от принцессы.

— А у меня есть приказание от короля, — возразил Каноль. При этих словах он величественно ударил по карману своего мундира, то есть сделал движение, которое счел наиболее подходящим из всех, совершенных со вчерашнего дня.

Но, совершив этот государственный переворот, наш дипломат почувствовал, что храбрость оставляет его. Действительно, со вчерашнего вечера значение, которое имело присутствие Каноля, значительно уменьшилось: уже двенадцать часов прошло с тех пор, как принцесса уехала; она, без сомнения, не останавливалась всю ночь и отъехала уже на двадцать или двадцать пять льё от Шантийи. Как бы ни спешил Каноль со своим отрядом, он уже не сможет догнать ее, а если б и догнал, то теперь у нее, уехавшей с сотней дворян, может быть триста или четыреста защитников. Канолю все еще оставалась, как он говорил вчера, возможность погибнуть; но имел ли он право жертвовать людьми, ему вверенными, и подвергать их кровавым последствиям его любовной прихоти? Если он ошибся вчера в чувствах виконтессы де Канб, если ее смущение было просто комедией, то она сможет открыто посмеяться над ним. В таком случае он станет посмешищем для лакеев и даже солдат, спрятанных в лесу. Он лишится милости Мазарини, навлечет на себя гнев королевы, а хуже всего — погаснет зародившаяся любовь; ибо женщина никогда не сможет полюбить того, кого хоть на мгновение выставила на осмеяние.

Пока он мысленно перебирал все эти сомнения, Помпей вернулся и смущенно доложил, что его готовы принять.

На этот раз виконтесса приняла его без церемоний, возле своей спальни, в небольшой гостиной; она уже была одета и стояла у камина. На ее прелестном лице видны были следы бессонницы, хотя она старалась скрыть их. Темные круги под глазами показывали, что она не смыкала их всю ночь.

— Вы видите, барон, — сказала она, не дав ему времени начать разговор, — я исполняю ваше желание, но, признаюсь вам, с надеждой, что это свидание будет последним и что вы, в свою очередь, исполните мою просьбу.

— Извините, виконтесса, — сказал Каноль, — но, судя по вчерашнему нашему разговору, я думал, что вы будете не так строги в ваших требованиях; я надеялся, что взамен всего, сделанного мною для вас, для вас одной, так как я вовсе не знаю принцессы Конде, вам угодно будет позволить мне подольше пробыть в Шантийи.

— Да, барон, признаюсь, — сказала виконтесса, — в первую минуту… смущение, неизбежное в таком затруднительном положении… огромность вашей жертвы для меня… выгоды принцессы, требовавшей, чтобы я выиграла время… могли вырвать у меня несколько слов, совсем не согласных с моими мыслями. Но в эту долгую ночь я все обдумала: ни я, ни вы не можем оставаться дольше в этом замке.

— Не можем! — повторил Каноль. — Но вы забываете, виконтесса, что все возможно тому, кто говорит именем короля.

— Господин де Каноль, надеюсь, что вы поступите как следует дворянину и не употребите во зло того положения, в которое поставила меня преданность моя ее высочеству.

— Ах, виконтесса, — отвечал Каноль, — ведь я совсем сошел с ума! И, Боже мой, вы это хорошо знаете: кто, кроме сумасшедшего, мог сделать то, что я сделал? Сжальтесь же над моим безумием, виконтесса! Не отсылайте меня из Шантийи, умоляю вас!

— Тоща оставлю замок я, сударь. Так я против вашей воли возвращу вас к вашим обязанностям. Увидим, дерзнете ли вы удерживать меня силой, решитесь ли предать нас обоих позору? Нет, нет, барон, — прибавила виконтесса, и Каноль впервые услышал, что ее голос дрожит, — нет, вы поймете, что вам нельзя оставаться вечно в Шантийи, вы вспомните, что вас ждут в другом месте.

Это слово, блеснувшее как молния, напомнило ему сцену в гостинице Бискарро, когда виконтесса узнала про связь барона с Нанон. Ему все стало ясно.

Бессонница Клер объяснялась не беспокойством о настоящем, а воспоминаниями о прошлом. Принятое утром решение не видеться с Канолем было внушено ей не разумом, а ревностью.

Тут оба они замолчали на минуту и безмолвно стояли друг перед другом. Но в то же время между ними продолжался безмолвный разговор, сопровождаемый сильным биением их сердец.

"Она ревнует! — думал Каноль. — Ревнует! О, теперь я все понимаю! Да! Да! Она хочет убедиться, могу ли я пожертвовать для нее всякой другой любовью. Это испытание!"

В то же время она думала:

"Я для Каноля только развлечение, он встретил меня на дороге в ту минуту, когда был принужден уехать из Гиени, он преследовал меня, как путешественник следует за блуждающим огоньком, но сердце его осталось в том домике, окруженном деревьями, куда он ехал, когда мы встретились. Я никак не могу быть рядом с человеком, который любит другую и которого я, может быть, полюблю, если еще буду видеть его. О, это значило бы не только изменить своей чести, но даже изменить делу принцессы: какая низость — любить исполнителя повелений ее гонителей!"

И потом вдруг, отвечая на свою мысль, она сказала:

— Нет, нет! Вы должны уехать, барон. Уезжайте! Или я сама уеду.

— Вы забываете, виконтесса, — возразил Каноль, — что вы дали мне слово не уезжать, не предупредив меня.

— Так я предупреждаю вас, сударь, что покидаю Шантийи немедленно.

— И вы думаете, что я это позволю? — спросил Каноль.

— Как! — вскричала виконтесса. — Вы решитесь остановить меня силой!

— Не знаю сам, что сделаю, сударыня, знаю только, что не могу расстаться с вами.

— Так я у вас в плену?

— Я уже два раза терял вас, виконтесса, и не хочу потерять в третий.

— Значит, насилие?

— Да, насилие, раз нет другого средства.

— О! — вскричала виконтесса. — Какое счастье стеречь женщину, которая стонет, просится на волю, не любит и даже ненавидит вас!

Каноль вздрогнул и старался разгадать, где правда: в словах или в мыслях Клер?

Он понял, что настала минута, когда следовало рискнуть всем.

— Виконтесса, — сказал он, — слова, которые вы сейчас произнесли таким искренним голосом, что нельзя обмануться в истинном их значении, разрешают все мои сомнения. Вы будете плакать! Вы в неволе! Я буду удерживать женщину, которая не любит, даже ненавидит меня! О нет, нет! Успокойтесь, ничего этого не будет! Чувствуя невыразимое счастье при свиданиях с вами, я вообразил, что вы не возражаете против моего присутствия. Я надеялся, что за потерю уважения и доверия, будущности и, может быть, чести вы вознаградите меня, хоть подарив мне несколько часов, которые, вероятно, никогда не повторятся. Все это было возможно, если б вы любили меня… если б даже были равнодушны ко мне, ведь вы добры и сделали бы из сострадания то, что другая сделала бы из любви. Но я имею дело не с равнодушием, а с ненавистью; ну, это совсем другое дело, и вы совершенно правы. Простите только, виконтесса, мне то, что я не понял, как можно заслужить такую ненависть, когда безумно любишь! Это вы должны остаться повелительницей и свободной в этом замке, как и везде, а я должен удалиться и удаляюсь. Через десять минут вы будете совершенно свободны. Прощайте, виконтесса, прощайте навсегда!

И Каноль с отчаянием, которое сначала казалось притворным, а было настоящим, поклонился и отвернулся. Он никак не мог найти дверь и повторял "Прощайте! Прощайте!" голосом, полным такой глубокой скорби, что слова, вырывавшиеся из его души, тронули сердце Клер. Истинное горе обычно проявляется бурно.

Виконтесса никак не ожидала такого послушания. Она собрала все силы для борьбы, а не для победы и была поражена этой покорностью, сочетавшейся с такой искренней любовью. И когда молодой человек сделал уже два шага к двери, наугад берясь за ручку и подавляя рыдание, он внезапно почувствовал на своем плече руку. Ее движение было весьма выразительным: она не просто прикасалась, она останавливала.

Перед ним стояла Клер. Ее грациозно протянутая рука касалась его, и гордое выражение лица внезапно сменилось прелестной улыбкой.

— Так вот каким образом, сударь, вы служите королеве? — сказала она. — Вы собрались уезжать, хотя вам приказано оставаться здесь, предатель?..

Каноль вскрикнул, упал на колени и прижался пылающим лицом к ее рукам.

— О, теперь можно умереть от радости! — прошептал он.

— Ах, не радуйтесь еще!— сказала виконтесса. — Знаете ли, зачем я вас остановила? Чтобы мы не расстались поссорившись, чтобы вы не считали меня неблагодарной… чтобы возвратили мне добровольно мое честное слово… чтобы вы видели во мне, по крайней мере, преданную вам женщину, если уж политические распри мешают мне быть для вас чем-нибудь другим.

— Боже мой, — вскричал Каноль. — Так я опять ошибся: вы не любите меня!

— Не будем говорить о наших чувствах, барон, поговорим лучше об опасности, которая грозит нам обоим, если мы здесь останемся. Уезжайте или позвольте мне ехать: так надо.

— Что вы говорите?

— Я говорю правду. Оставьте меня здесь, возвращайтесь в Париж, расскажите Мазарини, расскажите королеве, что здесь случилось. Я помогу вам, насколько мне это будет возможно, но уезжайте, уезжайте!

— Но я опять должен повторить вам: расстаться с вами для меня — умереть!

— Нет, нет, вы не умрете; у вас останется надежда, что мы встретимся в другое, более счастливое время.

— Случай оросил меня на вашу дорогу, или, лучше сказать, виконтесса, случай уже дважды приводил вас на мою дорогу; случай устанет помогать мне, и если я с вами расстанусь, то мы никогда не встретимся.

— Так я найду вас.

— О, виконтесса, позвольте мне умереть за вас! Что смерть! Одна минута страдания, не более! Но не просите, чтобы я опять расстался с вами. При одной мысли о разлуке сердце мое разрывается. Подумайте, я едва успел увидеть вас, едва успел поговорить с вами…

— Хорошо! Если я позволю вам остаться здесь еще сегодня, если весь день вы будете видеть меня и говорить со мною, будете ли вы довольны? Говорите!

— Я ничего не обещаю.

— В таком случае и я ничего не обещаю. Я обещала вам только сказать, когда уеду. Извольте, я еду из замка через час.

— Значит, нужно делать все, что вам угодно? Значит, нужно слушаться вас во всем? Нужно отказаться от самого себя и слепо подчиниться вашей воле? Ну, если все это нужно, извольте! Перед вами раб, приказывайте, он исполнит. Приказывайте, моя госпожа, приказывайте!

Клер подала барону руку и сказала самым ласковым, самым нежным голосом:

— Возвратите мне мое честное слово, и в обмен заключим новый договор: если с этой минуты до девяти часов вечера я не расстанусь с вами ни на секунду, уедете ли вы в девять часов?

— Клянусь, что уеду.

— Так пойдемте! Посмотрите: небо голубое! Оно обещает нам прекрасный день. Роса на лугах, благоухание в воздухе, целебные запахи лесных деревьев! Пойдемте!.. Эй! Помпей!

Достопочтенный управляющий, получивший, вероятно, приказание стоять у дверей, тотчас вошел.

— Лошадей для прогулки! — сказала госпожа де Канб, разыгрывая прежнюю роль, — я поеду этим утром на пруды, а вернусь через ферму, где буду завтракать… Вы поедете со мною, господин барон, — прибавила она, — провожать меня — обязанность ваша, потому что королева приказала вам не выпускать меня из виду.

Молодой человек ничего не видел перед собой; он задыхался от радости, окутавшей его подобно тем облакам, в которых некогда скрывались боги на небесах. Он позволял вести себя, не будучи в состоянии ни думать, ни управлять собою. Он был опьянен, был в упоении похож на сумасшедшего. Скоро посреди прохладной рощи, где в таинственных аллеях зеленые ветви задевали его непокрытую голову, он опять пришел в себя. Он шел глух и нем, сердце его сжималось от радости так же больно, как оно сжимается от печали. Рука виконтессы де Канб лежала в его руке. Клер была бледна, молчалива и, несомненно, столь же счастлива, сколько и он.

Помпей шел сзади так близко, что все мог видеть, и так далеко, что ничего не мог слышать.

IV

Конец этого чудесного дня наступил, как приходит всегда конец всякого сновидения. Для счастливого барона часы летели как секунды. Ему казалось, что от этого дня у него останется столько воспоминаний, что их хватило бы на три обыкновенные жизни. Каждая из аллей парка была отмечена словом виконтессы или воспоминанием о ней. Каждый ее взгляд, движение руки, палец, приложенный к губам, — все имело свой смысл… Садясь в лодку, она пожала ему руку; выходя на берег, она опиралась на нее; обходя стену парка, она устала и села отдыхать; и как ни мимолетны были эти эпизоды, молодой человек запомнил их все, во всех мельчайших подробностях, равно как и окружавший их пейзаж, озаренный для него каким-то фантастическим сиянием.

Каноль не расставался с виконтессой весь день: за завтраком она пригласила его к обеду, за обедом пригласила к ужину.

За великолепием достойного приема, который мнимая принцесса должна была оказать посланнику короля, Каноль сумел разглядеть внимание любящей женщины. Он забыл лакеев, этикет, весь свет, он даже забыл свое обещание уехать и думал, что навсегда останется в этом земном раю, где он был бы Адамом, а госпожа де Канб — Евой.

Но когда подступил вечер, когда поужинали, когда заканчивался этот день невыразимого блаженства, когда за десертом придворная дама увела Пьерро, который все еще был переодет принцем и, пользуясь обстоятельствами, ел за четырех настоящих принцев крови, когда часы начали бить и виконтесса де Кано, взглянув на них, убедилась, что они бьют десять, она сказала со вздохом:

— Ну, теперь пора!

— Пора что? — спросил Каноль, стараясь улыбнуться и парировать величайшее несчастье шуткой.

— Пора сдержать ваше слово.

— Ах, виконтесса! — возразил Каноль печально. — Так вы ничего не забываете?

— Может быть, и я бы забыла, как вы, — сказала госпожа де Канб, — но вот что возвратило мне память.

Она вынула из кармана письмо, которое получила в ту минуту, когда садилась за стол.

— От кого это? — спросил Каноль.

— От принцессы. Она зовет меня к себе.

— По крайней мере это хороший предлог! Благодарю вас, что вы хоть щадите меня.

— Не обманывайте сами себя, господин де Каноль, — сказала виконтесса с печалью, которую не старалась даже скрывать. — Если б я даже не получила этого письма, то все-таки в условленный час напомнила бы вам об отъезде, как напоминаю теперь. Неужели вы думаете, что люди, окружающие нас, и дальше не догадаются, что мы в сговоре? Наши взаимоотношения, признайтесь сами, вовсе не похожи на взаимоотношения гонимой принцессы с ее гонителем. Но если эта разлука для вас так жестока, как вы говорите, то позвольте сказать вам, барон, что от вас зависит никогда не разлучаться со мною.

— Говорите! О, говорите! — вскричал Каноль.

— Разве вы не догадываетесь?

— Разумеется! Прекрасно догадываюсь! Вы хотите, чтобы я сопровождал вас к принцессе?

— Она сама пишет это в своем письме, — живо сказала виконтесса.

— Благодарю, что мысль эта пришла не вам в голову, благодарю за смущение, с которым вы сделали мне это предложение. Совесть моя нисколько не мешает мне служить той или другой партии, у меня нет никаких убеждений. Да и кто их имеет в этой войне, кроме тех, кто преследует свои личные цели? Когда я вынимаю шпагу из ножен, мне все равно, откуда посыплются на меня удары — справа или слева; я не знаю королевы, не знаю и принцев, я независим, нечестолюбив и ничего не жду ни от нее, ни от них. Я просто служу, вот и все.

— Так вы поедете со мной?

— Нет!

— Но почему же, если дело обстоит так, как вы сказали?

— Потому что вы перестанете уважать меня.

— Так только это останавливает вас?

— Только это, клянусь вам.

— О, тоща не бойтесь!

— Вы сами не верите тому, что теперь говорите, — сказал Каноль, грозя пальцем и улыбаясь. — Перебежчик — предатель. Первое из этих двух слов несколько поучтивее, но оба означают одно и то же.

— Да, вы правы, — отвечала госпожа де Канб, — и я не хочу настаивать на своей просьбе. Если б вы не были посланы королем, я постаралась бы привлечь вас на сторону принцев, но вы доверенное лицо ее величества королевы-регентши и первого министра, отличены благосклонностью герцога д’Эпернона, который, несмотря на мои прежние подозрения, особенно покровительствует вам…

Каноль покраснел.

— Не бойтесь, я не проговорюсь. Но выслушайте меня, барон: мы расстанемся не навсегда, поверьте мне, когда-нибудь мы увидимся, у меня есть такое предчувствие.

— Где же? — спросил Каноль.

— Я и сама не знаю, но мы, безусловно, увидимся.

Каноль печально покачал головой.

— На это я не надеюсь, — сказал он, — война разделяет нас, это слишком большое препятствие, когда нет любви.

— А нынешний день? — спросила виконтесса очаровательным голосом. — Он ничего не значит для вас?

— Только сегодня, первый раз в моей жизни, я уверен, что жил.

— Вот видите, вы неблагодарны.

— Позвольте мне прожить еще один такой же день.