Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993

Назад: Часть вторая Принцесса Конде

Дальше: Часть третья Виконтесса де Канб

VII

На другой день все случилось так, как желал Ковиньяк. Племянник и крестник приехали на одной лошади. За ними явились Фрикотен и Шалюмо, первый с барабаном, второй с алебардой. Когда им сказали, что они имеют честь поступать на службу к принцам, они несколько заупрямились, но препятствия были устранены угрозами Ковиньяка, обещаниями Ферпозона и доводами Барраба.

Лошадь племянника и крестника предназначили на перевозку багажа, а так как Ковиньяк набирал пехотную роту, то они не могли возражать.

Отправились в путь. Шествие Ковиньяка походило на триумф. Оборотистый фрондер нашел средство увлечь на войну самых упорных поклонников мира. Иных он вербовал именем короля, других — именем принцев; одни думали, что служат парламенту, другие воображали, что будут содействовать королю английскому, который намеревался высадиться на берег Шотландии, чтобы отвоевать свое королевство. Вначале в отряде чувствовалось некоторое несоответствие характеров, разница в требованиях людей, но лейтенанту Ферпозону, вопреки его собственным ожиданиям, удалось — хотя и с трудом — добиться пассивного послушания. Во всяком случае, постоянно сохраняя ото всех в тайне свои цели (что было, как уверял Ковиньяк, необходимо для успеха предприятия), он заставлял солдат и офицеров идти вперед, не зная, что они будут делать. За четыре дня по выезде из Шантийи Ковиньяк набрал двадцать пять человек, и составился уже отряд, имевший довольно забавный вид. У многих рек, которые с таким громким шумом вливаются в море, истоки бывают куда менее внушительными.

Ковиньяк искал базу для своих действий. Когда он приехал в селение между Шательро и Пуатье, ему показалось, что он нашел желаемое место. Оно называлось Жольне. Ковиньяк вспомнил, что был тут один раз вечером, когда привез приказание герцога д’Эпернона Канолю, и основал главную квартиру в гостинице, потому что тут, как он помнил, его сытно накормили. Впрочем, и выбирать было не из чего: мы уже сказали, что в Жольне была только одна гостиница.

Утвердившись таким образом на большой дороге из Парижа в Бордо, Ковиньяк имел за собой войска герцога де Ларошфуко, осаждавшего Сомюр, а перед собой — войска короля, собиравшиеся в Гиени. Он мог примкнуть к тем или другим, но пока не хотел приставать ни к той, ни к другой партии; а до тех пор ему нужно было набрать человек сто, которых он мог бы с успехом использовать. Набор шел спешно, и Ковиньяк завершил уже почти половину важного дела.

Однажды Ковиньяк, использовав все утро на охоту за людьми, сидел, по обыкновению, у ворот гостиницы и разговаривал со своим лейтенантом. Вдруг он увидел в конце улицы молоденькую даму верхом. За нею ехал конюх и два навьюченных мула.

Легкость, с которой хорошенькая амазонка управляла своей лошадью, упрямый и высокомерный вид конюха напомнили что-то Ковиньяку. Он положил руку на плечо Ферпозона, который в этот день был не в духе, и шепнул ему, указывая на амазонку:

— Вот пятидесятый солдат моего полка, или я умру!

— Кто? Эта дама?

— Да, она!

— Да что ж это такое? У нас уж есть племянник, готовившийся в адвокаты, и крестник, собиравшийся стать священником, два прокурорских писца, два лавочника, медик, три булочника и два крестьянина; кажется, довольно негодных солдат, а вы хотите прибавить к ним еще женщину… Ведь придется когда-нибудь и сражаться!

— Да, но наше состояние не превышает еще двадцати пяти тысяч ливров (читатель видит, что это состояние увеличивалось вместе с отрядом как снежный ком); если б можно было достичь круглой цифры, тридцати тысяч, я думаю, это было бы не худо.

— А! Если смотреть на дело с этой стороны, то вы совершенно правы, мне сказать нечего.

— Молчи! Ты сейчас увидишь!

Ковиньяк подошел к молодой даме, которая остановилась перед окном и разговаривала с трактирщицей, отвечавшей из комнаты.

— Ваш слуга, сударь, — сказал он, ловко приподнимая шляпу.

— Вы величаете меня сударем? — спросила дама с улыбкой.

— Именно вас, прелестный виконт.

Дама покраснела.

— Я вас не понимаю, — возразила она.

— Очень хорошо понимаете, потому что покраснели до ушей.

— Уверяю вас, сударь, вы ошибаетесь.

— О нет, нет! Я очень хорошо знаю, что говорю.

— Перестаньте шутить, прошу вас.

— Я не шучу, виконт, и вот вам доказательства. Три недели тому назад я имел честь встретить вас в мужском платье на берегах Дордони в сопровождении вашего верного Помпея. Господин Помпей все еще служит у вас? А, вот и он сам! Уж не скажете ли вы, что я не знаю и дорогого господина Помпея?

Конюх и дама посмотрели друг на друга с изумлением.

— Да, да, — продолжал Ковиньяк, — это удивляет вас, прелестный виконт, но вы не осмелитесь сказать, что я встретил не вас на дороге из Сент-Андре-де-Кюбзак в четверти льё от гостиницы метра Бискарро.

— Правда, мы там встретились.

— Изволите видеть!

— Только тоща я была переодета.

— Нет, нет, вы теперь переодеты. Впрочем, я понимаю: приметы виконта де Канба разосланы по всей Гиени, поэтому вы считаете благоразумным, чтобы не возбудить подозрения, носить женский костюм, который, если говорить правду, чрезвычайно вам к лицу.

— Сударь, — сказала виконтесса с замешательством, которое тщетно старалась скрыть, — если б в вашем разговоре не было нескольких разумных слов, так я подумала бы, что вы сумасшедший.

— Я не скажу вам того же, и переодеваться — дело очень благоразумное, когда вступаешь в заговор.

Молодая женщина посмотрела на Ковиньяка с еще большим беспокойством.

— В самом деле, — сказала она, — мне кажется, что я вас где-то видела, но никак не могу вспомнить где.

— В первый раз вы меня видели, как я уже сказал вам, на берегах Дордони.

— А во второй?

— В Шантийи.

— В день охоты?

— Именно так.

— Так мне нечего бояться вас, сударь, вы из нашей партии.

— Почему же?

— Потому что были в гостях у принцессы.

— Позвольте заметить, что это ничего не значит…

— Однако ж…

— Там было так много людей, что не могли быть только одни друзья.

— Берегитесь, я дурно о вас подумаю.

— О! Думайте что угодно, я не рассержусь.

— Но что же вам угодно?

— Хочу, если вы позволите, принять вас в этой гостинице.

— Благодарю вас, сударь, я не нуждаюсь в вас. Я жду здесь одного знакомого.

— Прекрасно! Извольте сойти с лошади, и до приезда ожидаемого гостя мы поговорим.

— Как прикажете, сударыня? — спросил Помпей у виконтессы.

— Спроси комнату и вели готовить ужин, — отвечал ему Ковиньяк.

— Позвольте, сударь, кажется, я должна здесь распоряжаться.

— Это еще неизвестно, виконт, ведь я начальник в Жольне и у меня полсотни солдат. Помпей, делай то, что тебе сказано!

Помпей повесил голову и вошел в гостиницу.

— Так вы арестуете меня, сударь? — спросила дама.

— Может быть.

— Что это значит?

— Да, это зависит от предстоящего нашего разговора; но извольте же сойти с лошади, виконт, вот так… Позвольте предложить вам руку… Трактирный слуга отведет вашу лошадь в конюшню.

— Я повинуюсь вам, сударь, потому что вы сильнее, как вы сами сказали; я не имею никаких средств сопротивляться, но предупреждаю вас, что тот, кого я жду, — офицер короля.

— В таком случае, виконт, вы представите меня ему, я буду очень рад познакомиться с ним.

Виконтесса поняла, что сопротивляться бесполезно, и пошла вперед, показав своему странному собеседнику, что он может идти за нею.

Ковиньяк проводил ее до дверей комнаты, приготовленной Помпеем, и хотел уже сам войти туда, как вдруг Фергюзон, взбежав поспешно по лестнице, сказал ему на ухо:

— Капитан! Карета, запряженная тройкой лошадей, а в ней молодой человек, в маске… У дверец два лакея.

— Хорошо, — отвечал Ковиньяк, — это, наверное, ожидаемый дворянин.

— А, здесь ждут дворянина?

— Да, и я пойду встречу его. А ты оставайся здесь, в коридоре. Не спускай глаз с двери: входить могут все, но никого не выпускай.

— Будет исполнено, капитан.

Дорожная карета остановилась у гостиницы. Ее сопровождали четыре человека из роты Ковиньяка, которые встретили путешественника на дороге.

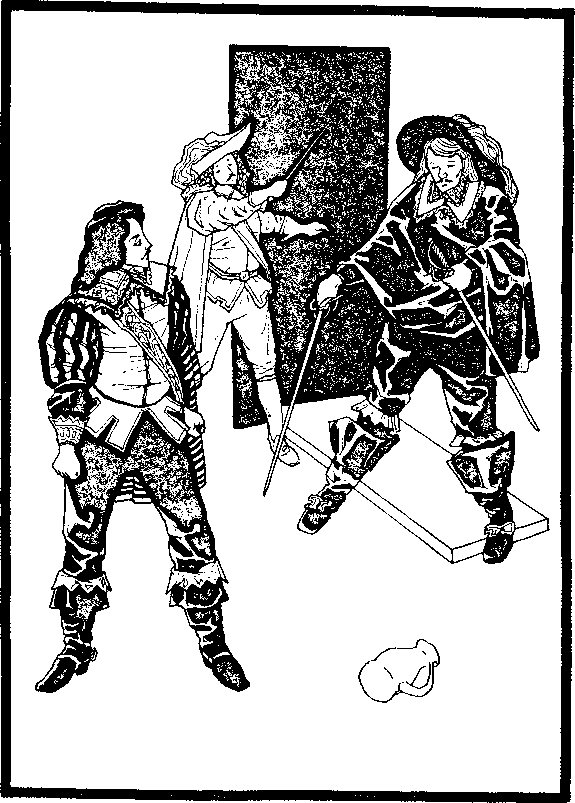

Молодой дворянин, одетый в голубое бархатное платье и закутанный в меховой плащ, сидел в карете. когда вооруженные люди окружили его, он беспрестанно задавал им вопросы, но, не получив ответа и увидев, что ничего не добьется, решился ждать. Иногда только он приподнимал голову и смотрел, не явится ли какой-нибудь начальник, у которого он мог бы получить объяснение странного поведения этих людей.

Впрочем, нельзя было определить, какое впечатление произвело на молодого путешественника это событие: лицо юноши было прикрыто по тогдашней моде черной шелковой маской, которая в то время называлась в о л к о м. Те части лица, которые показывались из-под маски, то есть верх лба и подбородок, были прекрасны и свидетельствовали о молодости, красоте и уме; зубы были маленькие и белые, глаза блестели сквозь отверстия маски.

Два огромных лакея, бледных и испуганных, хотя у каждого из них было по мушкетону на колене, ехали по обе стороны кареты и, казалось, были вместе с лошадьми привязаны к ее дверцам. Картина могла бы представлять сцену с разбойниками, останавливающими путешественника, если б все это происходило не днем, не возле гостиницы, без веселого Ковиньяка и спокойных лиц мнимых разбойников.

Увидев Ковиньяка, который вышел из гостиницы после разговора с Ферпозоном, молодой путешественник слегка вскрикнул от удивления и живо поднял руку к лицу, как бы желая убедиться, что маска по-прежнему на месте; нащупав ее, он несколько успокоился.

Хотя его движение было очень быстрым, однако ж оно не ускользнуло от внимания Ковиньяка. Он посмотрел на путешественника, как человек, привыкший понимать значение примет; потом невольно вздрогнул от удивления, почти равного тому, какое выказал кавалер в голубом, но быстро оправился и, сняв шляпу с особым изяществом, сказал:

— Добро пожаловать, прекрасная дама.

Глаза путешественника в прорезях маски сверкнули изумлением.

— Куда вы едете? — спросил Ковиньяк.

— Куда я еду? — повторил путешественник, как будто не заметив слов "прекрасная дама". — Куда я еду? Вы должны знать это лучше меня, если мне нельзя ехать, куда я хочу. Я еду, куда вы меня повезете.

— Позвольте заметить вам, сударыня, — отвечал Ковиньяк с еще большей вежливостью, — что это не ответ. Ваш арест продолжится несколько минут. Когда мы потолкуем немного о наших общих делишках с открытыми лицами и сердцами, вам позволено будет ехать далее.

— Извините, — сказал путешественник, — прежде всего позвольте мне поправить одну вашу ошибку. Вы принимаете меня за женщину, между тем, как видно по платью, я мужчина.

— Вы, верно, знаете латинскую пословицу: Ne nimium crede colon, что значит — "Умный не судит по наружности", а я стараюсь казаться умным. Вот и вышло, что, хотя на вас мужской костюм, я узнал…

— Кого? — спросил путешественник со страхом.

— Я уже сказал вам — даму.

— Но если я женщина, зачем вы арестовываете меня?

— Э, черт возьми, потому что в наше время женщины гораздо опаснее мужчин. Ведь наша война могла бы по-настоящему называться женской войной. Королева и принцесса Конде — это две воюющие державы. Они назначили генерал-лейтенантами герцогиню де Шеврез, герцогиню де Монбазон, герцогиню де Лонгвиль… и вас. Герцогиня де Шеврез — генерал коадъютора; герцогиня де Монбазон — генерал принца де Бофора; герцогиня де Лонгвиль — генерал герцога де Ларошфуко, а вы… вы, кажется мне, генерал герцога д’Эпернона.

— Вы с ума сошли! — сказал молодой путешественник, пожимая плечами.

— Я вам не поверю, прекрасная дама, так же, как не поверил сейчас одному молодому человеку, который говорил мне то же самое.

— Вы, может быть, уверяли ее, что она мужчина?

— Именно так. Я узнал этого маленького дворянина, потому что видел его как-то вечером в начале мая около гостиницы метра Бискарро, и теперь не обманулся его юбками, чепчиком и тоненьким голоском точно так, как меня не обманут ваш синий камзол, серая шляпа и сапоги с кружевами. Я сказал ему: "Друг мой, называйтесь как хотите, одевайтесь, как угодно, говорите каким хотите голосом, вы все-таки не кто иной, как виконт де Канб".

— Виконт де Канб! — вскричал молодой путешественник.

— Ага! Имя это поражает вас! Вы, может быть, случайно знаете его?

— Он очень молод? Почти ребенок?

— Лет семнадцать или восемнадцать, не более.

— Белокурый?

— Да.

— С большими голубыми глазами?

— Да.

— Он здесь?

— Вот тут.

— И вы говорите…

— Что он переодет в женщину, как вы теперь, сударыня, — в мужчину.

— А зачем он приехал сюда? — спросил путешественник с живостью и смущением, которые становились все сильнее по мере того, как Ковиньяк, напротив, становился все воздержаннее на жесты и все скупее на слова.

— Он уверяет, — сказал Ковиньяк, останавливаясь на каждом слове, — он уверяет, что один из его друзей назначил ему здесь свидание.

— Один из его друзей?

— Да.

— Дворянин?

— Вероятно.

— Барон?

— Может быть.

— А как зовут его?

Ковиньяк призадумался; в уме его вдруг возникла хитроумная мысль и произвела в нем заметный переворот.

"Ого, — подумал он, — славный может быть улов!"

— А как его зовут? — повторил путешественник.

— Позвольте, — сказал Ковиньяк, — позвольте… Имя его кончается на "оль".

— Каноль! — закричал незнакомец, и губы его побледнели. Черная маска страшно обрисовалась на матовой белизне кожи.

— Точно так, господин де Каноль, — сказал Ковиньяк, внимательно следя за переменами на видимых частях лица и во всем облике незнакомца, переменами, которые он сам же и вызвал. — Господин де Каноль, точно, как вы сказали. Так вы тоже знаете господина де Каноля? Да вы, похоже, знаете весь свет?

— Полно шутить, — отвечал незнакомец, дрожавший всем телом и готовый упасть в обморок. — Где эта дама?

— Вот здесь, в этой комнате, третье окно отсюда, с желтыми занавесками.

— Я хочу видеть ее!

— Ого, неужели я ошибся? — сказал Ковиньяк. — Неужели вы тот господин де Каноль, которого она ждет? Или господин де Каноль не этот ли молодец, который скачет сюда в сопровождении лакея-франта?

Молодой путешественник так наклонился к окну кареты, что по неосторожности разбил стекло и порезал себе лоб.

— Он, точно он! — закричал юноша, даже не замечая, что на лбу его выступила кровь. — Ах я несчастная! Он опять увидит ее, я погибла!

— Ага! Теперь вы доказали, что вы женщина!

— Так они назначили свидание!.. — воскликнул молодой человек, ломая руки. — О, я непременно отомщу им!..

Ковиньяк хотел еще пошутить, но молодой человек повелительно махнул рукой, а другою снял с себя маску. Перед спокойным взором Ковиньяка появилось бледное негодующее лицо Нанон.

VIII

— Здравствуйте, сестричка, — сказал Ковиньяк Нанон, невозмутимо подавая ей руку.

— Здравствуйте. Так вы узнали меня?

— В ту же минуту, как увидел вас; мало было спрятать лицо, следовало еще прикрыть это прелестное родимое пятнышко и жемчужные зубы. Ах, кокетка, если вы думаете скрываться, так надевайте маску, которая бы скрыла вас полностью, но вы этого не сделали… et fugit ad salices…

— Довольно, — сказала Нанон повелительно, — поговорим серьезно.

— Я и не прошу большего; только говоря серьезно, можно устраивать выгодные дела.

— Итак, вы говорите, что виконтесса де Канб здесь?

— Собственной персоной.

— А господин де Каноль уже вошел в гостиницу?

— Нет еще, он сходит с лошади и отдает поводья лакею. Ага! Его увидали и оттуда! Вот растворяется окно с желтыми занавесками; вот показывается головка виконтессы! Спрячьтесь, сестрица, или все погибнет!

Нанон отпрянула вглубь кареты и судорожно сжала руку Ковиньяка, который смотрел на нее с отеческим состраданием.

— А я ехала к нему в Париж, — сказала Нанон, — всем рисковала, чтобы видеть его!

— Ах, вы приносили жертвы, сестрица! И ради кого? Такого неблагодарного! По правде говоря, вы могли бы получше распорядиться вашими благодеяниями!

— Что они станут говорить теперь, когда они вместе? Что станут делать?

— Честное слово, дорогая Нанон, не знаю, что и отвечать вам на этот вопрос. Проклятие! Думаю, что они будут говорить о своей любви…

— О, этого не будет! — вскричала Нанон с бешенством, кусая свои ногти, гладкие, как слоновая кость.

— А я, напротив, думаю, что это будет, — возразил Ковиньяк. — Ферпозон получил приказание никого не выпускать из комнаты, но ему позволено впускать туда всех. В эту самую минуту, вероятно, виконтесса и барон де Каноль обмениваются друг с другом самыми милыми и нежными приветствиями. Ах, Нанон, вы слишком поздно взялись за ум.

— Вы так думаете? — сказала она с выражением иронии, ненависти, хитрости. — Вы так думаете? Хорошо, садитесь со мной, жалкий дипломат.

Ковиньяк повиновался.

— Бертран, — продолжала Нанон, обращаясь к одному из лакеев, — вели кучеру повернуть потихоньку и ехать в рощицу, которую мы видели при въезде в селение.

Потом она повернулась к брату и прибавила:

— Там удобно будет нам переговорить?

— Очень удобно, но позвольте и мне принять некоторые меры предосторожности.

— Извольте.

Ковиньяк дал знак: за ним отправились четверо из его людей, которые слонялись вокруг гостиницы и тихонько переговаривались, напоминая разнежившихся на солнце шершней.

— Прекрасно сделали, что взяли их с собой, — сказала Нанон, — и послушайте меня, возьмите-ка лучше человек шесть, и мы сможем наделать тем двоим хлопот.

— Хорошо, — отвечал Ковиньяк, — мне только этого и нужно.

— В таком случае вы будете совершенно довольны, — отвечала Нанон.

Карета повернула и увезла Нанон, которая вся горела, и Ковиньяка, по-видимому хладнокровного и спокойного, но решившегося внимательно выслушать предложение своей сестры.

Между тем Каноль, услышав радостный крик виконтессы де Канб, бросился в дом и вбежал в ее комнату, не обратив никакого внимания на Ферпозона, который торчал в коридоре и преспокойно пропустил Каноля, потому что не имел на его счет какого-то особого приказа, а впускать позволено было всех.

— Ах, барон, — вскричала виконтесса, увидав его, — входите скорее, потому что я жду вас с особенным нетерпением!

— Ваши слова сделали бы меня счастливейшим человеком, если б ваша бледность и смущение не говорили мне, что вы ждете меня не ради меня.

— Да, барон, вы правы, — продолжала Клер с прелестной своей улыбкой, — я хочу еще раз быть у вас в долгу.

— Чем могу служить?

— Избавьте меня от опасности, которой я еще сама не знаю.

— От опасности?

— Да. Погодите.

Клер подошла к двери и задвинула засов.

— Меня узнали, — сказала она.

— Кто?

— Какой-то человек, я не знаю его имени, но лицо и голос его мне знакомы. Мне кажется, я слышала его голос в тот самый вечер, как вы получили в этой комнате приказание ехать в Мант. Мне также кажется, что я узнала его лицо в Шантийи в тот день, когда я заменила принцессу Конде.

— Так кто же он?

— Должно быть, агент герцога д’Эпернона и потому, наверно, наш враг.

— Черт возьми! — сказал Каноль. — И вы говорите, что он узнал вас?..

— Я в этом уверена: он называл меня по имени, уверяя притом, что я мужчина. Здесь везде офицеры королевской партии. Все знают, что я принадлежу к партии принцев, и, может быть, рассчитывали помешать мне. Но вы приехали, и я ничего больше не боюсь. Вы сами офицер, тоже сторонник королевской партии, стало быть, будете моим щитом.

— Увы, — проговорил Каноль, — я боюсь, что смогу предложить вам только защиту и покровительство моей шпаги.

— Что это значит?

— С этой минуты я уже не служу королю.

— Правда ли это? — вскричала Клер в восторге.

— Я дал себе слово послать просьбу об отставке из того места, где встречу вас. Я встретил вас здесь, и просьба моя полетит из Жольне.

— О, вы свободны! Свободны! Вы можете присоединиться к партии честной, справедливой, вы можете служить делу принцев, а значит, делу всего дворянства… О, я знала, что такой достойный дворянин, как вы, непременно вернется на прямую дорогу.

Клер протянула Канолю руку, он поцеловал ее с радостью.

— Как же все это случилось? — спросила виконтесса. — Расскажите мне все подробно.

— О, рассказ мой не займет много времени. Я заранее написал из Шантийи Мазарини о том, что произошло, то есть о бегстве принцессы. Когда я приехал в Мант, пришло приказание явиться к нему. Он назвал меня слабоумным, я отвечал ему тем же. Он засмеялся — я рассердился. Он повысил голос — я выбранил его. Я воротился домой, ждал, не пошлет ли он меня в Бастилию, но он хотел, чтобы я одумался и выехал из Манта. Действительно, через двадцать четыре часа я одумался. И этим я обязан вам: я вспомнил ваше обещание и не хотел, чтобы вам пришлось ждать меня хотя бы минуту. Тут, получив свободу, сбросив с себя ответственность, обязанности, оторвавшись от своей партии, я помнил только одно: любовь мою к вам и возможность говорить вам о ней громко и смело.

— Так вы лишились чина ради меня! Так вы впали в немилость ради меня! Разрушили свою карьеру ради меня! Ах, дорогой господин де Каноль! Чем заплачу я вам за все эти жертвы? Как докажу вам мою благодарность?

В глазах виконтессы заблестели слезы, на устах ее заиграла улыбка. Это вознаградило Каноля за все, он упал к ее ногам.

— Ах, виконтесса… Напротив, с этой минуты я богат и счастлив, потому что поеду за вами, никогда с вами не расстанусь… Буду счастлив, потому что буду вас видеть, буду богат вашей любовью.

— Так вас ничто не удерживает?

— Ничто!

— Так вы полностью принадлежите мне? Оставляя себе ваше сердце, я могу предложить принцессе вашу шпагу?

— Можете.

— Так вы уж послали просьбу об отставке?

— Нет еще, прежде я хотел повидаться с вами, сейчас пойду и напишу… Мне хотелось этого счастья — исполнить вашу волю.

— Так пишите! Пишите поскорее! Если вы не пошлете просьбы, то вас сочтут перебежчиком. Надо даже подождать ответа и потом уже принимать решительные шаги.

— Милый маленький дипломат, не бойтесь! — отвечал Каноль. — Королева даст мне отставку, и притом с большой радостью. Ведь она и кардинал помнят мою неудачу в Шантийи. Не они ли сказали, — прибавил Каноль с улыбкой, — что я слабоумный!

— Да, но мы заставим их изменить мнение о вас, будьте покойны. Ваша неудача будет иметь более успеха в Бордо, чем в Париже, верьте мне. Но пишите просьбу, барон, пишите скорее, чтобы мы могли поскорее уехать. Признаюсь вам, барон, я не чувствую себя безопасно в этой гостинице.

— О чем вы говорите? О прошедшем? Неужели воспоминания пугают вас так сильно? — спросил Каноль, с любовью осматриваясь вокруг и устремляя глаза на небольшой альков с двумя кроватями, уже не раз привлекавший его взор.

— Нет, я говорю о настоящем и боюсь совсем не вас. Теперь уж вы не испугаете меня.

— Так кого же вы боитесь? Что пугает вас?

— Ах, Боже мой, я и сама не знаю.

В эту минуту, как бы в оправдание страха виконтессы, раздались три торжественных удара в дверь.

Каноль и виконтесса замолчали, глядя друг на друга с беспокойством.

— Именем короля, отворите!

И тотчас тоненькая дверь вылетела. Каноль хотел броситься к своей шпаге, но ее уже взял незнакомец, вошедший в комнату.

— Что это значит? — спросил барон.

— Вы барон де Каноль?

— Разумеется.

— Капитан полка де Навайля?

— Да.

— Посланный по поручению герцога д’Эпернона?

Каноль кивнул головой.

— Так именем короля и ее величества королевы-регентши я арестую вас.

— Где приказ?

— Вот он.

Каноль взглянул на бумагу и, отдавая ее, сказал:

— Но, сударь, мне кажется, я знаю вас.

— Черт возьми, знаете ли вы меня! Не в этом ли самом селении, где я вас сегодня арестовываю, я вручил вам приказание герцога д’Эпернона ехать в Париж с поручением ко двору? Все счастье ваше заключалось в этом поручении, сударь; вы упустили случай, тем хуже для вас.

Клер побледнела и опустилась в кресло; она тоже узнала нежданного гостя.

— Мазарини мстит за себя! — прошептал Каноль.

— Поедемте, сударь, — сказал Ковиньяк.

Клер не могла приподняться. Каноль, казалось, лишился рассудка. Несчастье его было так велико, так тяжело, так неожиданно, что подавило барона. Он опустил голову и покорился судьбе.

В то время слова "Именем короля!" производили магическое действие, и никто не мог бы подумать о сопротивлении.

— Куда вы повезете меня, сударь? — спросил Каноль. — Или, может быть, вам запрещено даже дать мне это утешение и сказать об этом?

— Нет, сударь, сейчас скажу вам: мы доставим вас в крепость на остров Сен-Жорж.

— Прощайте, виконтесса, — сказал Каноль, почтительно кланяясь Клер, — прощайте!

"Ну, они еще не так близки, как я думал! — подумал Ковиньяк. — Скажу об этом Нанон, она будет очень довольна".

Потом он подошел к дверям и закричал:

— Эй, четыре человека конвоя для капитана! И четырех человек выслать вперед!

— А меня куда повезут? — спросила виконтесса, протягивая руки к арестанту. — Бели барон виновен, то я виновна гораздо более его.

— Вы можете ехать куда вам угодно, сударыня, — отвечал Ковиньяк, — вы свободны.

И он увел барона с собой.

Госпожа де Канб, оживленная надеждой, встала и приготовилась к отъезду, пока не отменили этих благоприятных для нее распоряжений.

"Я свободна, — думала она, — и, стало быть, могу позаботиться о нем… Но надо ехать скорее".

Подойдя к окну, она увидела конвой, увозивший Каноля, в последний раз простилась с ним, сделав знак рукой; затем она, позвав Помпея, который в надежде на отдых выбрал себе лучшую комнату в гостинице, приказала ему немедленно готовиться к отъезду.

IX

Дорога была для Каноля еще печальнее, чем он ожидал. Он ехал сначала на лошади, что дает даже очень хорошо охраняемому пленнику видимость свободы, однако скоро его посадили в экипаж — одну из тех скверных и тряских кожаных повозок, которые еще сохранились в Турени. Ко всему прочему, ноги его оказались между ногами какого-то господина с орлиным носом; рука этого человека гордо лежала на рукоятке заряженного пистолета. Ночью барон надеялся обмануть бдительность этого нового Аргуса, но возле орлиного носа блестели два огромных совиных глаза, круглые, огненные, совершенно приспособленные к ночным наблюдениям; так что в какую бы сторону ни поворачивался Каноль, он все время видел перед собою светящиеся глаза своего спутника.

когда он находился в состоянии сна, то спал только один его глаз. Такой особенностью одарила этого человека природа.

Два дня и две ночи провел Каноль в самых печальных размышлениях. Крепость на острове Сен-Жорж, слывшая довольно незначительной, принимала в глазах арестанта самые огромные размеры, когда страх и угрызения совести начинали мучить его.

Совесть мучила его: он понимал, что поручение, данное ему к принцессе Конде, было основано на доверии, а он принес его в жертву своей любви. Результаты его поступка были ужасны. В Шантийи супруга Конде была просто женщина. В Бордо она стала мятежной принцессой.

Страх овладел им, потому что он знал, как жестоко мстит разгневанная Анна Австрийская.

Но, кроме этого, его терзала и другая мысль. Существовала в мире еще одна женщина, молодая, красивая, умная, употреблявшая все свое влияние ради его положения в свете; женщина, которая из любви к нему двадцать раз рисковала своим положением, будущностью, богатством… И что же? Эту женщину — не только самую очаровательную любовницу, но еще и самого преданного друга — он покинул непростительно грубо, без причины в ту минуту, когда она думала о нем и вместо того, чтобы отомстить за себя, доставила ему самое лестное поручение. Вместо упреков ему, она сделала так, что ее имя звучало в его ушах с ласкающей мягкостью, стало символом почти королевской благосклонности. Правда, это поручение, эта милость явились в плохую минуту, когда Каноль предпочел бы им опалу; но виновата ли в этом Нанон? Она в поручении к королеве видела только хорошую сторону, пользу для человека, о котором беспрерывно заботилась.

Все, кто любил двух женщин сразу, — прошу прощения у моих читательниц: этот феномен для них непонятен, так как одна любовь занимает их полностью, но в мужчинах он встречается довольно часто, — все, кто любил двух женщин, поймут, что, чем больше думал Каноль, тем больше влияния на него приобретала Нанон, влияния, которое он считал утерянным. Неуравновешенность характера, очень неприятная при ежедневных свиданиях, исчезает, когда смотришь на нее издалека. Напротив, в отдалении некоторые сладкие воспоминания получают больше блеска. И наконец — как ни грустно об этом говорить, — идеальная любовь, обещающая одну лишь душевную близость, в одиночестве улетучивается. Наоборот, именно тоща приходит на память чувственная любовь во всеоружии земных наслаждений, имеющих свою несомненную цену. Прекрасной и утраченной, доброй и обманутой — вот какой казалась теперь Нанон Канолю.

Эти мысли пришли ему в голову потому, что Каноль заглянул в свою душу чистосердечно и добровольно, а не так, как люди, приговоренные за какие-то провинности к церковному покаянию. За что он бросил Нанон? Почему погнался он за виконтессой де Канб? Да что такого желанного и такого великолепно-страстного было в маленьком дворянине из гостиницы "Золотого тельца"? Чем столь победоносно могла виконтесса де Канб превосходить Нанон? Неужели белокурые волосы до такой степени лучше черных, что можно изменить прежней подруге и даже предать своего короля единственно с целью переменить черную косу на белокурую? О, ничтожество человеческой натуры! Каноль рассуждал очень здраво, но никак не мог переубедить себя. Сердце полно таких тайн, от которых любовники блаженствуют, а философы приходят в отчаяние.

Однако же это соображение не мешало Канолю быть недовольным и бранить себя.

"Меня накажут, — говорил он себе, думая, что кара смывает вину, — меня накажут, тем лучше! Я встречу там какого-нибудь капитана — служаку, грубого, дерзкого, исполненного высокомерия от своего звания главного тюремщика, который надменно прочтет мне приказ кардинала Мазарини. Меня упрячут в какое-нибудь подземелье глубиной футов в пятнадцать, где я буду изнывать в обществе крыс и жаб. А между тем я мог бы еще жить на белом свете и наслаждаться под солнцем в объятиях женщины, которая любила меня, которую я любил и, честное слово, может быть, люблю еще и теперь. Проклятый маленький виконт, чтоб тебя! Почему ты превратился в такую очаровательную виконтессу? Да, но есть ли на свете виконтесса, ради которой стоило бы вытерпеть то, что я перенесу ради этой? Комендант и подземная тюрьма — это еще не все! Если меня посчитают изменником, то произведут подробное следствие. Меня станут еще терзать за Шантийи… Я все бы отдал за пребывание там, если б оно принесло какие-то пледы; а то ведь все свелось-то к трем поцелуям руки. Дурак я, трижды дурак, не сумел воспользоваться обстоятельствами! "Слабоумный", как говорит Мазарини! Я изменил и не получил за это никакой награды. А теперь кто наградит меня?"

Каноль презрительно пожал плечами, мысленно отвечая таким образом на свой вопрос.

Человек с круглыми глазами, несмотря на всю свою проницательность, не мог понять этой пантомимы и смотрел на него с удивлением.

"Если меня станут допрашивать, — продолжал думать Каноль, — я не буду отвечать, потому что говорить нечего. Сказать, что я не люблю Мазарини? Так не следовало служить ему. Что я любил виконтессу де Канб? Хорош ответ королеве и министру! Лучше всего молчать. Но судьи — народ требовательный, они любят, чтоб им отвечали, когда они допрашивают. В провинциальных тюрьмах есть "неучтивые" тиски; мне раздробят мои стройные ноги, которыми я так гордился, и отошлют меня, изуродованного, опять к мышам и жабам. Я останусь на всю жизнь кривоногим, как принц Конти, что очень некрасиво… Может быть, королева возьмет меня под свое покровительство? Нет, она этого делать не станет".

Кроме коменданта, мышей, жаб и тисков, были еще эшафоты, на которых отрубали головы мятежникам, виселицы, на которых вешали изменников, казарменные плацы, на которых расстреливали дезертиров. Но все эти ужасы красавцу Канолю казались ничтожными по сравнению со страхом, что у него будут кривые ноги.

Поэтому он решился успокоить себя и порасспросить своего спутника.

Круглые глаза, орлиный нос и недовольное лицо стража мало поощряли арестанта к разговору. Однако, как бы ни было бесстрастно лицо человека, оно все-таки иногда становится менее суровым. Каноль воспользовался минутой, когда на устах стража появилась гримаса вроде улыбки, и сказал:

— Сударь…

— Что вам угодно?

— Извините, если я оторву вас от ваших мыслей.

— Нечего извиняться, сударь, я никогда не думаю.

— Черт возьми, какая у вас, сударь, счастливая натура!

— Да я и не жалуюсь.

— Вот вы не похожи на меня… Мне так очень хочется пожаловаться.

— На что?

— Что меня схватили так вдруг, в ту минуту, как я вовсе не думал об этом, и везут… куда… я сам не знаю.

— Нет, знаете, сударь, вам сказано.

— Да, правда… Кажется, на остров Сен-Жорж?

— Именно так.

— А долго ли я там останусь?

— Не знаю. Но по тому, как мне приказано стеречь вас, думаю, что долго.

— Ага! Остров Сен-Жорж очень некрасив?

— Так вы не знаете крепости?

— Какая она внутри, не знаю, я никогда не входил в нее.

— Да, она не очень красива: кроме комнат коменданта, которые теперь отделаны заново, и, кажется, очень хорошо, все остальное довольно скучно.

— Хорошо. А будут ли меня допрашивать?

— Там допрашивают часто.

— А если я не буду отвечать?

— Не будете отвечать?

— Да.

— Ну, дьявольщина; вы знаете, в таком случае применяется пытка.

— Простая?

— И простая и экстраординарная, смотря по обвинению… В чем обвиняют вас, сударь?

— Да боюсь, — сказал Каноль, — что в государственной измене.

— А, в таком случае вас угостят экстраординарной пыткой… Десять горшков…

— Что? Десять горшков?..

— Да, десять.

— Что вы говорите?

— Я говорю, что в вас вольют десять кувшинов.

— Стало быть, на острове Сен-Жорж пытают водой?

— Конечно, ведь Гаронна так близко… вы понимаете?

— Правда, материал под рукой. А сколько выходит из десяти кувшинов?

— Три ведра, три ведра с половиною.

— Так я разбухну.

— Немножко. Но если вы остережетесь и подружитесь с тюремщиком…

— Так что же?

— …все обойдется благополучно.

— Позвольте спросить, в чем состоит услуга, которую может оказать мне тюремщик?

— Он даст вам выпить масла.

— Так масло помогает в этом случае?

— Удивительно, сударь!

— Выдумаете?

— Говорю по опыту, я выпил…

— Вы выпили?

— Извините, я обмолвился… Я хотел сказать: я видел…

Из-за привычки говорить с гасконцами я порой произношу не те буквы, например, "п" вместо "д" и vice versa.

Каноль невольно улыбнулся, несмотря на серьезный предмет разговора.

— Так вы хотели сказать, — продолжал он, — что вы сами видели…

— Да, сударь, я видел, как один человек выпил десять кувшинов с изумительной легкостью, и все это оттого, что прежде подготовил себя маслом. Правда, он немножко разбух, как это всегда случается, но на добром огне он пришел в прежнее положение, без значительных повреждений. В этом-то вся сущность второго акта пытки. Запомните хорошенько эти слова: надобно нагреваться, а не гореть.

— Понимаю, — сказал Каноль. — Вы, может быть, исполняли должность палача?

— Нет, сударь! — отвечал орлиный нос с изумительно учтивой скромностью.

— Или помощника палача?

— Нет, сударь, я был просто любопытный зритель.

— Ага! А как вас зовут?

— Барраба.

— Прекрасное, старое имя! Оно прославлено в Священном писании.

— В страстях Господних, сударь.

— Да, я это хотел сказать, но по привычке употребил другое название.

— Вы предпочитаете говорить "Писание", сударь. Так вы гугенот?

— Да, но гугенот-невежда. Вы можете поверить, что я знаю едва лишь три тысячи строк псалмов?

— Да, этого, конечно, мало.

— Я лучше запоминал музыку… Но в моем семействе во время религиозных раздоров многие погибли на костре.

— Надеюсь, сударь, что вам уготована не такая участь.

— О нет! С тех пор люди стали намного терпимее: меня утопят, только и всего.

Барраба засмеялся.

Сердце Каноля радостно забилось: он приобрел симпатии своего провожатого. Действительно, если этот временный сторож будет назначен к нему в постоянные тюремщики, то барон, наверное, получит масло; он решился продолжать разговор.

— Господин Барраба, — спросил он, — скоро ли нас разлучат, или вы окажете мне честь — останетесь при мне?

— Когда приедем на остров Сен-Жорж, сударь, я буду, к сожалению, принужден расстаться с вами, чтобы вернуться в роту.

— Очень хорошо: стало быть, вы служите в полиции?

— Нет, в армии.

— В роте, набранной Мазарини?

— Нет, сударь, тем самым капитаном Ковиньяком, который имел честь арестовать вас.

— И вы служите королю?

— Кажется, ему.

— Что вы говорите? Какого черта! Разве вы не знаете наверное?

— В мире нет ничего верного.

— А если вы сомневаетесь, так вы должны бы…

— Что такое?

— Отпустить меня.

— Невозможно, сударь.

— Но я вам честно заплачу за ваше снисхождение.

— Чем?

— Разумеется, деньгами.

— У вас нет денег, сударь!

— Как нет?

— Нет.

Каноль живо полез в карман…

— В самом деле, — сказал он, — кошелек мой исчез. Кто взял мой кошелек?

— Я взял, сударь, — отвечал Барраба с почтительным поклоном.

— А зачем?

— Чтобы вы не могли подкупить меня.

Изумленный Каноль посмотрел на своего провожатого с восторгом, и ответ показался ему таким восхитительным, что он и не думал возражать.

Когда путешественники замолчали, поездка в конце стала такой же скучной, какой была в самом начале.

X

Начинало светать, когда повозка дотащилась до селения, ближайшего к острову Сен-Жорж. Каноль, почувствовав, что она остановилась, высунул голову в оконце размером с маленькую бойницу, предназначенное для того, чтобы снабжать воздухом людей свободных, и весьма удобное для того, чтобы лишать воздуха арестантов.

Красивое местечко, состоявшее из сотни домиков около церкви, на склоне холма, над которым возвышался замок, утопало в чистом утреннем воздухе и золоте солнечных лучей, разгонявших последние клочья ночного тумана.

В этот момент повозка поднималась на косогор. Возница слез с козел и шел возле экипажа.

— Друг мой, — спросил Каноль, — ты здешний?

— Да, сударь, я из Либурна.

— Так ты, верно, знаешь это селение? Что это за белый дом и красивые хижины?

— Сударь, — отвечал крестьянин, — замок принадлежит семье де Канб, а селение находится у этих господ в вассальной зависимости.

Каноль вздрогнул, в одну секунду ярко-пунцовые щеки его покрылись мертвенной бледностью.

— Сударь, — спросил Барраба, от круглых глаз которого ничто не могло скрыться, — не ушиблись ли вы как-нибудь о дверцу?

— Нет, благодарю вас.

И Каноль принялся опять расспрашивать кучера:

— Кому принадлежит замок?

— Виконтессе де Канб.

— Молодой вдове?

— Да, очень красивой и очень богатой.

— И стало быть, много претендентов на ее руку?

— Разумеется: приданое славное и женщина красивая, с этим всегда женихи найдутся.

— А какова у нее репутация?

— Прекрасная. Только уж чересчур предана принцам.

— Да, мне об этом, кажется, говорили.

— Сущий демон, сударь, сущий демон!

"Не демон, а добрый ангел!" — прошептал Каноль, который не мог без восторга вспомнить о Клер.

Потом прибавил вслух:

— Так она живет здесь иногда?

— Редко, сударь, но прежде жила подолгу. Покойный муж завещал имение ей; и, пока она жила у нас, это было благословение для всей местности. Теперь она, говорят, у принцев.

Подъем закончился, экипажу предстояло спускаться. Возница попросил позволения сесть на козлы. Каноль, боясь возбудить подозрение дальнейшими расспросами, кивнул ему, и лошади потащили тяжелую повозку рысцой, самым быстрым для них аллюром.

Через четверть часа, в продолжение которых Каноль предавался самым мрачным размышлениям под взглядами Барраба, экипаж остановился.

— Мы будем здесь завтракать? — спросил Каноль.

— Нет, остановимся совсем. Мы приехали. Вот остров Сен-Жорж. Нам остается только переправиться через реку.

— Правда, — прошептал Каноль. — Так близко и так далеко!

— Сударь, к нам идут навстречу, — сказал Барраба, — не угодно ли вам выйти?

Второй сторож Каноля, сидевший возле кучера на козлах, сошел на землю и отпер дверцу, ключ от которой был у него.

Каноль отвел глаза от небольшого белого замка, который еще не скрылся из виду, и взглянул на крепость, которой предстояло стать его местопребыванием. Он увидел на другой стороне довольно быстрой реки паром и возле него восемь солдат с сержантом.

За этим отрядом возвышались укрепления.

"Хорошо, — подумал Каноль, — меня ждали и приняли все меры предосторожности…"

— Это мои новые стражники? — спросил он Барраба.

— Я хотел бы по чести ответить вам, но сам ничего не знаю, — сказал орлиный нос.

В эту минуту солдаты подали сигнал, который повторил часовой, стоявший у ворот крепости. Потом они взошли на паром, переправились через Гаронну и вышли на берег в то самое время, как Каноль выходил из экипажа.

Сержант, увидев офицера, подошел к нему и отдал честь.

— Не с господином бароном ли де Канолем, капитаном полка де Навайля, имею я честь говорить? — спросил сержант.

— Да, — отвечал Каноль, удивленный его учтивостью.

Сержант тотчас же повернулся к своим солдатам и скомандовал им взять на караул. Затем он указал острием своей пики Канолю на паром. Барон взошел на него и поместился между двумя своими стражами. Все восемь солдат во главе с сержантом тоже вернулись на борт, и паром стал удаляться от берега. Каноль последний раз взглянул на замок Канб, который исчезал за горой.

Почти весь остров был покрыт эскарпами, контрэскарпами, гласисами и бастионами. Сам форт, который возвышался над всеми этими укреплениями, казался превосходным. В него вели сводчатые ворота, перед которыми прохаживался часовой.

— Кто идет? — закричал он.

Отряд остановился. Сержант подошел к часовому и сказал ему несколько слов.

— К оружию! — закричал часовой.

Тотчас человек двадцать, составлявших караул, выбежали из кордегардии и выстроились перед воротами.

— Пожалуйте, сударь, — сказал сержант Канолю.

В барабан забили поход.

"Что это значит?" — подумал барон.

Он подошел к форту, ничего не понимая, потому что все это походило более на военные почести, отдаваемые начальству, чем на меры предосторожности против арестанта.

Но это еще было не все. Каноль не заметил, что, в то время как он выходил из кареты, отворилось окно в комнатах коменданта и какой-то офицер внимательно наблюдал за движением парома, за приемом арестованного и двух его конвоиров.

Увидев, что Канешь высадился на остров, офицер поспешно пошел к нему навстречу.

— Ага, — сказал Каноль, увидав его, — вот и комендант идет познакомиться со своим постояльцем.

— В самом деле, — сказал Барраба, — кажется, сударь, вас не продержат в передней неделю, как бывает с некоторыми, а тотчас посадят в камеру.

— Тем лучше, — ответил Каноль.

Офицер подошел. Каноль принял гордую и величественную позу преследуемого человека.

В нескольких шагах от него офицер учтиво снял шляпу.

— Я имею честь говорить с господином бароном де Канолем? — спросил он.

— Сударь, — отвечал пленник, — я чрезвычайно смущен вашей вежливостью. Да, я точно барон де Каноль. Теперь, прошу вас, обращайтесь со мной так, как офицер должен обращаться с офицером, и дайте мне квартиру получше.

— Сударь, вам отведена уже квартира, — отвечал офицер, — и, предупреждая ваши желания, ее по возможности отделали…

— А кого я должен благодарить за такую необыкновенную заботливость? — спросил барон, улыбаясь.

— Короля, сударь; а король делает хорошо все, что он делает.

— Без сомнения, сударь, без сомнения. О, я не стану жаловаться на него даже в этом случае! Но, однако ж, я желал бы иметь некоторые необходимые мне сведения.

— Приказывайте, я к вашим услугам, но осмелюсь заметить, что весь гарнизон ждет вас и желает вас видеть.

"Черт возьми! — подумал Каноль. — Весь гарнизон подняли на ноги ради одного арестанта! Не слишком ли много церемоний?"

Потом прибавил вслух:

— Я ваш покорный слуга и готов идти, куда бы вы ни повели меня.

— Так позвольте мне, чтобы оказать вам честь, идти перед вами.

Каноль пошел за ним, внутренне радуясь, что попал в руки такого доброго человека.

— Думаю, что на допросе вас угостят простой пыткой, только четырьмя кувшинами, — сказал ему потихоньку Барраба, подойдя к нему.

— Тем лучше, — отвечал Каноль, — я вдвое менее разбухну.

Во дворе цитадели Каноль увидел часть гарнизона под ружьем. Тут офицер обнажил шпагу и поклонился ему.

"Какие церемонии, Боже мой!" — подумал Каноль.

В то же время под соседним сводом раздался барабан: Каноль повернулся и увидел, что другой отряд солдат прошел через ворота и выстроился за первым.

Офицер подал Канолю два ключа.

— Что это значит? — спросил барон. — Что вы делаете?

— Мы исполняем церемониал по принятому здесь обычаю.

— Но за кого вы принимаете меня? — спросил Каноль с невыразимым удивлением.

— За того, кто вы есть, то есть за господина барона де Каноля…

— А еще?

— За коменданта острова Сен-Жорж.

Каноль едва устоял на ногах.

Офицер продолжал:

— Я сейчас буду иметь честь передать вам, господин комендант, приказ о назначении, который я получил сегодня утром. При нем находилось и письмо, извещавшее меня о том, что вы прибудете сегодня.

Каноль взглянул на Барраба. Тот смотрел на барона, вытаращив круглые глаза свои с изумлением, какое мы не беремся описать.

— Так я комендант острова Сен-Жорж? — пролепетал Каноль.

— Точно так, сударь, — отвечал офицер, — и мы очень благодарны его величеству за честь такого выбора.

— Вы совершенно уверены, что тут нет недоразумения? — спросил Каноль.

— Не угодно ли вам пожаловать в вашу квартиру, сударь, там вы увидите документ.

Каноль, изумленный этим происшествием, вовсе не похожим на то, что он ожидал, молча пошел вверх по лестнице за офицером под грохот барабанов, отбивавших сигнал к бою, мимо солдат, отдававших честь, и всех жителей крепости, оглашавших воздух приветственными криками. Он кланялся направо и налево, бледнел, дрожал и взглядом испуганно спрашивал Барраба: что же тут происходит?

Наконец он дошел до гостиной, довольно изящно отделанной. Прежде всего он заметил, что из окон ее можно видеть замок де Канбов; потом прочел приказ, составленный по всей форме, подписанный королевой и скрепленный герцогом д’Эперноном.

Тут он от изумления не смог устоять на ногах и опустился в кресло.

Однако ж после всего этого шума, фанфар, после мушкетных выстрелов и военных почестей и особенно после первого удивления Каноль хотел узнать поточнее, какую должность поручила ему королева, и поднял устремленные в поя глаза.

Тут он увидел перед собой прежнего своего сторожа, столь же удивленного.

— Ах, это вы, метр Барраба! — сказал он.

— Точно так, господин комендант.

— Можете объяснить мне то, что здесь происходило и что я принимаю почти за сон?

— Объясню вам, сударь, что, рассказывая вам о допросе под экстраординарной пыткой, то есть о восьми кувшинах, я думал пощадить вас. Слово Барраба.

— Так вы были убеждены…

— Что вас здесь будут колесовать.

— Покорно благодарю, — сказал Каноль, невольно вздрогнув. — Но можете ли вы объяснить мне то, что со мной здесь происходит?

— Могу.

— Так сделайте милость, объясните.

— Извольте, сударь. Королева, вероятно, поняла, как трудно было поручение, которое вам дали. когда первая минута гнева прошла, ее величество захотела милостиво вознаградить вас за то, что слишком строго наказала.

— Это немыслимо! — сказал Каноль.

— Немыслимо, вы думаете?

— По крайней мере, невероятно.

— Невероятно?

— Да.

— В таком случае, господин комендант, мне остается только проститься с вами. На острове Сен-Жорж вы можете быть счастливы, как король: вина чудесные, дичь везде кругом, рыбу привозят из Бордо… А женщины Сен-Жоржа, сударь! Ах, какая бесподобная жизнь!

— Очень хорошо! Постараюсь последовать вашему совету. А теперь в знак моей признательности возьмите эту записочку и ступайте к казначею: он выдаст вам десять пистолей. Я дал бы вам их сам, но вы из осторожности взяли мой кошелек…

— И очень хорошо сделал, сударь, — возразил Барраба. — Если бы вы подкупили меня, так, верно, бежали бы, а если б вы бежали, так, естественно, потеряли бы то высокое звание, которым теперь облечены, в чем я никогда не мог бы утешиться.

— Превосходное рассуждение, господин Барраба! Я уже заметил, что вы чрезвычайно сильны в логике. А между тем возьмите эту бумажку в награду за ваше красноречие. Древние, как вам известно, изображали красноречие с золотыми цепями во рту.

— Сударь, — сказал Барраба, — позвольте заметить, что мне кажется ненужным идти к казначею…

— Как! Вы отказываетесь от награды? — воскликнул удивленный Каноль.

— Ничуть, Боже упаси! Хвала небесам, я не одарен такой гордостью, но я вижу… из этого ларчика, на камине, свешиваются шнурки… кажется, от кошелька.

— Вы мастер опознавать кошельки, метр Барраба, — сказал удивленный Каноль.

Действительно, на камине стоял ларчик из старинного фаянса, инкрустированный серебром и украшенный эмалями эпохи Возрождения.

— Посмотрим, — продолжал Канешь, — справедливо ли ваше предсказание.

Он поднял крышку ларчика и в самом деле увидел кошелек, в нем лежали тысяча пистолей и следующая записка:

"На приватные издержки господину коменданту острова Сен-Жорж".

— Черт возьми, Анна Австрийская щедра! — сказал Каноль, покраснев.

И он невольно вспомнил о Бекингеме. Может быть, королева видела где-нибудь из-за занавесей дворца победоносное лицо прекрасного капитана; может быть, она покровительствует ему из самого нежного участия, может быть… Не забудьте, что Каноль был гасконцем.

К несчастью, королева была уже на двадцать лет старше, чем во времена, когда она думала о Бекингеме.

Но как бы то ни было, откуда бы ни взялся кошелек, Каноль запустил в него руку, вынул десять пистолей и отдал их Барраба, который вышел после многих низких и почтительных поклонов.

XI

когда Барраба вышел, Каноль позвал офицера и попросил, чтобы тот сопровождал его при осмотре крепости.

Офицер тотчас повиновался. У дверей барон встретил весь свой штаб, состоявший из важнейших лиц цитадели. Он пошел с ними, они давали ему все объяснения, и, разговаривая с ними, он осмотрел равелины, казематы, погреба и магазины. В одиннадцать часов утра он воротился домой, осмотрев все. Свита его тотчас разошлась, и Каноль опять остался наедине с тем офицером, который встретил его.

— Теперь, господин комендант, — сказал офицер таинственно, — вам остается увидеть только одну комнату и одну особу.

— Что вы сказали?

— Комната этой особы тут, — сказал офицер, указывая на дверь, которую Каноль еще не приметил.

— А, тут комната?

— Да.

— Тут и та особа?

— Да.

— Очень хорошо, но извините меня, я очень устал, потому что ехал и день и ночь, и сегодня утром голова у меня не очень свежа. Так говорите же пояснее, прошу вас.

— Извольте, господин комендант, — отвечал офицер с лукавой улыбкой, — комната…

— Той особы…

— Которая вас ждет, вот тут. Теперь вы понимаете?

Каноль изумился.

— Понимаю, понимаю, и можно войти?

— Разумеется, ведь вас ждут.

— Так пойдем!

Сердце его сильно забилось, он ничего не видел, чувствовал, как в нем боролись боязнь и желания… Отворив дверь, Каноль увидел за занавеской веселую и прелестную Нанон. Она вскрикнула, как бы желая испугать, и бросилась обнимать его.

У Каноля опустились руки… в глазах потемнело.

— Вы! — прошептал он.

— Да, я! — отвечала Нанон, смеясь еще громче и целуя его еще нежнее.

Воспоминание о его проступках блеснуло в уме Каноля; он тотчас угадал новое благодеяние своей подруги и склонился под гнетом угрызений совести и благодарности.

— Ах, — сказал он, — так это вы спасли меня, когда я губил себя, как сумасшедший. Вы заботились обо мне, вы мой ангел-хранитель.

— Не называйте меня вашим ангелом, потому что я демон, — отвечала Нанон, — но только демон, являющийся в добрые минуты, признайтесь сами?

— Вы правы, добрый друг мой; мне кажется, вы спасли меня от эшафота.

— И я так думаю. Послушайте, барон, каким образом случилось, что принцессы могли обмануть вас, вас, такого дальновидного человека?

Каноль покраснел до ушей, но Нанон решилась не замечать его смущения.

— По правде сказать, я и сам не знаю, сам никак не могу понять.

— О, ведь они очень лукавы! Вы, мужчины, хотите воевать с женщинами? Знаете ли, что мне рассказывали? Будто бы вам показали вместо молодой принцессы какую-то придворную даму, горничную, куклу… что-то такое.

Каноль чувствовал, что мороз подирает его по коже.

— Я думал, что это принцесса, — сказал он, — ведь я не знал ее в лицо.

— Л кто же это был?

— Кажется, придворная дама.

— Ах, бедняжка! Но, впрочем, это вина злодея Мазарини. Какого черта? когда дают человеку такое трудное поручение, так показывают ему портрет. Если б у вас был или если б вы хоть видели портрет принцессы, так вы, верно, узнали бы ее. Но перестанем говорить об этом. Знаете ли, что этот ужасный Мазарини обвинил вас в измене королю и хотел бросить в тюрьму, к жабам?

— Я догадывался.

— Но я сказала: "Сделаем так, чтобы его бросили к Нанон". Скажите, хорошо ли я сделала?

Хотя Каноль был полон воспоминаний о виконтессе, хотя на груди носил ее портрет, он был тронут этой нежной добротой, этим умом, горевшим в самых очаровательных глазах в мире. Он опустил голову и поцеловал беленькую ручку, которую ему подали.

— И вы хотели ждать меня здесь?

— Нет, я ехала в Париж, чтобы везти вас сюда. Я везла вам патент, разлука с вами показалась мне слишком продолжительной. Герцог д’Эпернон тяготел как камень над моей однообразной жизнью. Я узнала про ваше несчастье. Кстати, я забыла сказать: знаете, что вы мой брат?..

— Я догадывался, прочитав ваше письмо.

— Вероятно, нас предали. Письмо, которое я писала к вам, попало в недобрые руки. Герцог явился ко мне взбешенный. Я объявила вас своим братом, бедный Каноль, и теперь мы находимся под покровительством самых законных уз. Вы почти женаты, мой бедный друг.

Каноль оказался под невероятным влиянием этой женщины; он расцеловал ее белые ручки, стал целовать ее черные глаза… Воспоминание о виконтессе де Канб отлетело…

— За это время, — продолжала Нанон, — я все обдумала и решила, как действовать в будущем; я обратила герцога в вашего покровителя или, лучше сказать, в вашего друга; я смягчила гнев Мазарини. Наконец, я выбрала себе убежищем остров Сен-Жорж: ведь, вы знаете, мой добрый друг, меня все еще хотят побить камнями. Во всем мире только вы любите меня немножко, мой дорогой Каноль. Ну, скажите же мне, что вы меня любите!

И очаровательная сирена, обвив обеими руками шею Канолю, пристально смотрела в глаза молодого человека, как бы стараясь узнать самые сокровенные его мысли.

Каноль почувствовал, что не может оставаться равнодушным к такой преданности. Тайное предчувствие говорило ему, что Нанон более чем влюблена, что она великодушна: она не только любит его, но еще и прощает ему.

Барон кивнул головой в ответ на вопрос Нанон; он не смел сказать ей "л ю б л ю", хотя все воспоминания, проснувшиеся в его душе, свидетельствовали в его пользу.

— Так я выбрала остров Сен-Жорж, — продолжала она, — и буду хранить здесь в безопасности мои деньги, бриллианты и свою особу. Кто может охранять жизнь мою, спросила я себя, как не тот, кто меня любит? Кто, кроме моего властелина, может сберечь мои сокровища? Все в ваших руках, друг мой, и жизнь моя, и мое богатство. Будете ли вы заботливо стеречь их? Будете ли верным другом и верным хранителем?

В эту минуту во дворе раздались звуки трубы; они потрясли сердце Каноля. Перед ним была любовь, такая красноречивая, какой он никогда еще не видел. У порога стояла война, грозная война, которая горячит человека и приводит его в упоение.

— Да, да, Нанон, — воскликнул он, — и вы, и ваши сокровища в безопасности, пока я здесь, и я клянусь вам, если будет нужно, я умру, чтобы спасти вас от малейшей опасности!

— Благодарю, мой благородный рыцарь, — сказала она, — я столько же уверена в вашей храбрости, сколько в вашем великодушии. Увы! — прибавила она, улыбаясь. — Я бы желала быть столь же уверенной в вашей любви…

— Ах, — прошептал Каноль, — поверьте мне…

— Хорошо, хорошо! — перебила Нанон. — Любовь доказывается не клятвами, а делами. По вашим поступкам, сударь, мы будем судить о вашей любви.

Она обняла Каноля самыми прекрасными руками на свете и опустила голову на содрогнувшуюся грудь молодого человека.

"Теперь он должен забыть ее!.. — подумала она. — И он забудет".

ХII

В тот самый день, как Каноля арестовали в Жольне на глазах у виконтессы де Канб, она в сопровождении Помпея уехала оттуда к принцессе Конде, которая находилась близ Кутра. Прежде всего достойный слуга постарался объяснить своей госпоже, что если банда Ковиньяка не потребовала выкупа с прелестной путешественницы и не нанесла ей оскорблений, то этим счастьем она обязана его, Помпея, решительному виду и его опытности в военном деле. Правда, виконтесса, которую не так было легко убедить, как воображал Помпей, заметила ему, что он совершенно исчез почти на час. Но Помпей уверил ее, что это время он провел в коридоре, приготавливая ей с помощью лестницы все средства к верному побегу; однако ему пришлось бороться с двумя отчаянными солдатами, которые отнимали у него лестницу, ион исполнил свой долг с тем неустрашимым своим мужеством, которое известно читателю.

Разговор, естественно, навел Помпея на похвалы солдатам его времени, страшным для своих врагов, что они доказали при осаде Монтобана и в сражении при Корби, но добрым и учтивым с французами, каковыми качествами не могли похвастать нынешние солдаты.

Действительно, Помпей, сам того не зная, избавился от страшной опасности — от опасности быть завербованным. Он всегда ходил, вытаращив глаза, выпятив грудь, и казался очень похожим на воина, потому Ковиньяк тотчас заметил его. Но по милости происшествий, изменивших планы капитана, по милости двухсот пистолей, данных ему Нанон с условием, чтобы он занимался только бароном де Канолем, по милости философского размышления о том, что ревность — самая великолепная из страстей и что надобно пользоваться ею, когда встречаешь ее на своей дороге, дорогой братец пренебрег Помпеем и позволил виконтессе де Канб продолжать свой путь в Бордо… Нанон же казалось, что Бордо слишком близко, она желала бы видеть виконтессу в Перу, в Индии или в Гренландии.

С другой стороны, когда Нанон думала, что одна она владеет своим дорогим Канолем, запертым в крепких стенах, и что другие превосходные укрепления, вряд ли доступные для солдат короля, делают госпожу де Кано пленницей ее мятежа, то радовалась так неоглядно, как на земле умеют только дети и влюбленные.

Мы видели, как мечты ее исполнились и как Нанон вновь встретилась с Канолем на острове Сен-Жорж.

Между тем виконтесса в печали и с трепетом ехала по бордоской дороге. Помпей, несмотря на свое хвастовство, не мог успокоить ее, и вечером в тот день, как они выехали из Жольне, она не без страха увидела на боковой дороге значительный конный отряд.

То были известные нам дворяне, возвращавшиеся со знаменитых похорон герцога де Ларошфуко, с похорон, послуживших принцу де Марсильяку, — под предлогом церемонии отдачи последних почестей его отцу — чтобы собрать всю знать Франции и Пикардии, которая еще более ненавидела Мазарини, чем любила принцев. Одна особенность поразила виконтессу и Помпея: между этими всадниками одни были с подвязанной рукой, другие — с перевязанной ногой, многие — с окровавленными повязками на лбу. Трудно было узнать в этих жестоко израненных людях тех нарядных и проворных охотников, которые гнались за оленем в парке Шантийи.

Но страх обостряет зрение: Помпей и виконтесса де Каиб узнали под окровавленными повязками несколько знакомых лиц.

— Проклятие! Сударыня, — говорил Помпей, — видно, похороны двигались по дурной дороге. Дворяне, должно быть, падали с лошадей: посмотрите, как их отделало!

— Это верно, я тоже так думаю, — отозвалась Клер.

— Это напоминает мне возвращение из Корби, — гордо продолжал Помпей, — но тоща я был не в числе храбрецов, которые ехали верхом, а в числе отчаянных, которых несли на руках.

— Но, — сказала Клер с беспокойством за предприятие, начавшееся при столь печальных предзнаменованиях, — неужели у этих дворян нет начальника? Уж не убили ль его, почему его не видно? Посмотри-ка!

— Сударыня, — отвечал Помпей, гордо приподнимаясь на седле, — нет ничего легче, как узнать начальника между его подчиненными. Обыкновенно в эскадроне командир со своими младшими офицерами едет посредине, во время сражения он скачет сзади или сбоку отряда. Извольте взглянуть сами на те места, о которых я вам говорил, и тоща судите сами.

— Я ничего не вижу, Помпей, но, кажется, за нами кто-то едет. Посмотри.

— Гм-гм! Нет, сударыня, там никого нет! — отвечал Помпей, кашляя и боясь повернуться, чтобы в самом деле не увидеть кого-нибудь. — Ни одного человека. Но позвольте!.. Вот не это ли начальник, тот, с красным пером?.. Нет… Или вот этот, с позолоченной шпагой?.. Нет… Или этот, на буланой лошади, похожей на коня Тюренна?.. Нет… Все это странно, однако ж опасности нет, и начальник мог бы показаться, здесь не то что при Корби…

— Вы ошибаетесь, метр Помпей, — послышался позади пронзительный и насмешливый голос, так испугавший храброго воина, что он едва не свалился с лошади. — Вы ошибаетесь, здесь гораздо хуже, чем при Корби.

Клер живо обернулась и шагах в двух увидела невысокого всадника, одетого очень просто. Он смотрел на нее блестящими глазами, впалыми, как у лисицы. У него были густые черные волосы, тонкие и подвижные губы, желчное лицо, нахмуренный лоб; днем он мог привести в уныние, а ночью— даже испугать.

— Принц де Марсильяк! — вскричала Клер в сильном волнении. — Ах, как я рада видеть вас!

— Называйте меня герцогом де Ларошфуко, виконтесса; ибо теперь, когда отец мой умер, я унаследовал его имя, под которым с этой минуты станут записываться поступки мои, добрые или дурные…

— Вы возвращаетесь?.. — спросила Клер нерешительно.

— Возвращаемся разбитые, сударыня.

— Разбитые! Боже праведный! Вы?

— Сознаюсь, мы возвращаемся разбитые, потому что я по натуре не хвастун и говорю всегда правду самому себе, как говорю ее другим: иначе я мог бы уверять, что мы возвращаемся победителями. Действительно, мы разбиты, потому что попытка наша взять Сомюр не удалась. Я явился слишком поздно; мы лишились этой крепости, очень важной: Жарзе взял ее. Теперь, если предполагать, что принцессу примут в Бордо, как обещано, вся война сосредоточится в Гиени.

— Но, герцог, — спросила Клер, — я поняла из ваших слов, что Сомюр сдан без кровопролития, так почему же все эти господа переранены?

Герцог не мог скрыть гордости, несмотря на всю власть свою над собой, и отвечал:

— Потому что мы встретили королевские войска.

— И дрались? — живо спросила виконтесса.

— Бог мой! Разумеется, сударыня

— Итак, — прошептала она, — первая французская кровь пролита французами. И вы, господин герцог, вы подали пример?

— Да, я, сударыня.

— Вы, всегда спокойный, хладнокровный, рассудительный!

— Когда я сталкиваюсь с защитниками неправого дела, то так стою за разум, что становлюсь неразумным.

— Надеюсь, вы по крайней мере не ранены?

— Нет. В этот раз я был счастливее, чем на войне и в Париже. Тогда я думал, что гражданская война так наградила меня, что мне не придется уж рассчитываться с нею. Но я ошибся. Что прикажете делать? Человек всегда строит планы, не сообразовываясь со своими страстями; между тем именно они — единственный и истинный архитектор жизни — переделывают всю его постройку, а то и вовсе переворачивают ее вверх дном.

Виконтесса улыбнулась; она вспомнила, как Ларошфуко говорил, что за прелестные глаза герцогини де Лонгвиль он сражался с королями и готов сражаться с богами.

Герцог заметил ее улыбку и, чтобы Клер не успела высказать ее причину, поспешил сказать:

— Позвольте поздравить вас, сударыня: вы теперь подаете пример неустрашимости.

— Почему?

— Путешествуя одна, с одним оруженосцем, как Клоринда или Брадаманта. Кстати! Я узнал о вашем похвальном поведении в Шантийи. Вы, сказали мне, удивительно хорошо обманули этого бедного простака-офицера короля? Победа нетрудная, не так ли? — прибавил он с улыбкой и взглядом, которые у него значили так много.

— Что это значит? — спросила Клер с волнением.

— Я говорю: победа нетрудная, потому что офицер сражался с вами неравным оружием. Во всяком случае, одна вещь особенно поразила меня в рассказе об этом странном приключении…

И герцог еще пристальнее уставил маленькие глаза свои на Клер.

Виконтессе нельзя было не возразить ему. Поэтому она приготовилась к решительной защите.

— Говорите, герцог… Скажите, что так поразило вас?

— Та удивительная ловкость, сударыня, с какой вы разыграли эту небольшую комическую роль; ведь, если верить рассказам, офицер уже видал вашего слугу и, кажется, даже вас самих.

Последние слова, сказанные с осторожностью и тактом светского человека, произвели глубокое впечатление на Клер.

— Вы говорите, сударь, что он видел меня?

— Позвольте, сударыня, объяснить: я ничего не утверждаю, рассказывает неопределенное лицо, называемое "говорят", лицо, влиянию которого короли столь же подвержены, сколько и последние из их подданных.

— Где же он видел меня?

— "Говорят" утверждает, что это было на дороге из Либурна в Шантийи, в селении, которое называется Жольне. Только свидание продолжалось недолго, поскольку дворянин вдруг получил от герцога д’Эпернона приказание немедленно ехать в Мант.

— Но, подумайте, герцог, если б этот офицер видел меня прежде, так он узнал бы меня?

— А!.. Знаменитое "говорят", о котором я вам сейчас сообщил и у которого на все есть ответ, уверяет, что это дело очень возможное, потому что встреча происходила в темноте.

— Теперь, герцог, — возразила виконтесса с трепетом, — я уж совершенно не понимаю, что вы хотите сказать.

— Вероятно, мне сообщили неверные сведения, — сказал герцог с притворным равнодушием, — впрочем, что значит минутная встреча?.. Правда, — ласково прибавил герцог, — у вас такое лицо, такая фигура, что они непременно оставят глубокое впечатление даже после минутной встречи.

— Но этого не могло быть, потому что, по вашим же словам, встреча происходила в темноте, — возразила Клер.

— Правда, и вы ловко защищаетесь, сударыня. Я, должно быть, ошибаюсь, или, может быть, молодой человек заметил вас уже прежде этой встречи. В таком случае, приключение в Жольне нельзя назвать уже просто встречей…

— Так чем же? — спросила Клер. — Смотрите, герцог, будьте осторожны в словах.

— Поэтому, вы видите, я останавливаюсь; наш милый французский язык так беден, что я тщетно ищу слово, которое могло бы выразить мою мысль. Это… appuntamento, как говорят итальянцы, или assignation, как говорят англичане.

— Но, если я не ошибаюсь, герцог, эти два слова значат свидание…

— Какое несчастье! Я говорю глупость на двух чужестранных языках и наталкиваюсь именно на слушательницу, которая знает эти языки. Виконтесса, простите меня: определенно, языки английский и итальянский так же бедны, как французский.

Клер положила руку на сердце, она едва могла дышать. Она убедилась в истине, о которой прежде только догадывалась: герцог де Ларошфуко ради нее — в мыслях или, по крайней мере, в желаниях — изменил герцогине де Лонгвиль, и он говорит все это из ревности. Действительно, два года назад принц де Марсильяк ухаживал и волочился за виконтессой столько, сколько позволяли его угрюмый характер, его обычная нерешительность, его вечная застенчивость — качества, делавшие его самым опасным врагом, если он не был преданнейшим другом. Поэтому виконтесса не хотела ссориться с человеком, в высшей степени способным заниматься государственными делами и одновременно защищать свои самые что ни на есть личные интересы.

— Знаете, герцог, вы человек бесценный, особенно в таких обстоятельствах, в каких мы теперь находимся. Кардинал Мазарини кичится своей полицией, а она не лучше вашей.

— Если б я ничего не знал, — отвечал герцог де Ларошфуко, — так я был бы совершенно похож на этого милого министра и не имел бы причины вести с ним войну. Поэтому-то я и стараюсь все знать.

— Даже секреты ваших союзниц, если бы у них они были?

— Вы сейчас произнесли слово, которое было бы плохо истолковано, если б его услышали. Женская тайна! Стало быть, ваша поездка и эта встреча — секретны?

— Объяснимся, герцог, потому что вы правы только наполовину. Встреча случилась совершенно неожиданно. Поездка составляла тайну, и даже женскую тайну, потому что о ней никто не знал, кроме меня и принцессы.

Герцог улыбнулся. Искусная ее защита состязалась с его проницательностью.

— А Ленэ? — сказал он. — А Ришон? А маркиза де Турвиль и, наконец, некий виконт де Канб, которого я совсем не знаю и о котором я впервые услышал, когда мне расссказывали об этом происшествии?.. Правда, виконт — ваш брат, и вы скажете мне, что тайна не выходила из семейного круга.

Клер начала хохотать, чтобы не рассердить герцога, который уже хмурился.

— Знаете ли, герцог… — начала она.

— Нет, не знаю, и если это тайна, то поведайте ее мне, сударыня; я обещаю быть скромным не менее вас и рассказать ее только моему штабу.

— Пожалуй, скажу, хотя боюсь заслужить ненависть одной знатной дамы, которую опасно иметь врагом.

Герцог мало-помалу стал краснеть.

— Что же это за секрет? — спросил он.

— Знаете, кого назначила мне принцесса Конде в спутники во время этой поездки?

— Нет, не знаю.

— Вас!

— Правда, помню, принцесса спрашивала меня, не могу ли я проводить одну особу, которая едет из Либурна в Париж.

— И вы отказались?

— Меня задержали в Пуату неотложные дела.

— Да, вы ждали известий от герцогини де Лонгвиль.

Ларошфуко быстро взглянул на виконтессу, как бы желая прочесть в ее сердце прежде, чем испарится след произнесенных ею слов, подъехал к ней ближе и спросил:

— Вы упрекаете меня за это?

— Совсем нет; ваше сердце нашло такой превосходный приют, что вы вместо упреков имеете право ждать похвалы.

— Ах, — сказал герцоге невольным вздохом, — как жаль, что я не поехал с вами!

— Почему?

— Потому что не был бы в Сомюре! — отвечал герцог таким тоном, который показывал, что Ларошфуко хотел бы сказать совсем иное, но он не смеет или не хочет сделать этого.

Клер подумала:

"Верно, Ришон все рассказал ему".

— Впрочем, — продолжал герцог, — я не жалуюсь на мое личное несчастье, потому что из него вышло общественное благо.

— Что вы хотите сказать, герцог? Я вас не понимаю.

— А вот что: если б я был с вами, вы не встретили бы того офицера, которого после прислал Мазарини в Шантийи… Из всего этого ясно видно, что судьба покровительствует нам…

— Ах, герцог, — сказала Клер дрожащим голосом, взволнованная горьким воспоминанием, — не смейтесь над этим несчастным офицером!

— Почему же? Разве его особа священна?

— Сейчас — да, потому что для благородных сердец великое несчастье столь же свято, как и большое счастье. Этот офицер… Он, может быть, теперь уже мертв и жизнью заплатил за свое заблуждение или за преданность…

— Он умер от любви? — спросил герцог.

— Будем говорить серьезно, сударь. Вы хорошо знаете, что если б я решилась отдать сердце мое кому-нибудь, так не стала бы искать такого человека на большой дороге… Я говорю вам, что этот несчастный арестован сегодня по приказанию кардинала Мазарини.

— Арестован? — повторил герцог. — А как вы это узнали? Тоже случайно?

— Боже мой, да. Я проезжала через Жольне… Вы знаете Жольне?

— Очень хорошо знаю, там меня ранили в плечо… Так вы ехали через Жольне, через то самое селение, в котором, как рассказывают…

— Ах, герцог, оставим эти сплетни, — сказала Клер, покраснев. — Я проезжала, как уже говорила, через Жольне, увидела отряд солдат, они при мне арестовали и увели человека. Это был он!

— Он, говорите вы? Ах, будьте осторожны, виконтесса! Вы сказали "о н"!

— Да, разумеется, он, то есть этот офицер. Как вы проницательны, герцог! Оставьте ваши колкости, и если вы не жалеете несчастного…

— Мне жалеть его! — воскликнул герцог. — Помилуйте, да разве у меня есть время жалеть, особенно людей, которых я вовсе не знаю?

Клер украдкой взглянула на бледное лицо герцога и на его губы, сжатые злобною улыбкою, и невольно вздрогнула.

— Мне хотелось бы иметь честь проводить вас дальше, — продолжал герцог, — но я должен разместить гарнизон в Монроне; извините, что я оставляю вас. Двадцать дворян — они счастливее меня — будут сопровождать вас до места пребывания принцессы. Прошу вас засвидетельствовать ей мое нижайшее почтение.

— Так вы не едете в Бордо? — спросила Клер.

— Нет, теперь не еду, отправляюсь в Тюренн за герцогом Буйонским. Мы оба состязаемся в вежливости, каждый из нас отказывается быть главнокомандующим в этой войне; я имею дело с сильным противником, но хочу победить его и остаться его помощником.

И с этими словами Ларошфуко церемонно поклонился виконтессе и медленно поехал вслед за своим отрядом.

Клер посмотрела на него и прошептала:

— Я просила у него сострадания! А он отвечал, что ему некогда жалеть!

Тут она увидела, что несколько всадников повернули к ней, а остальные поехали в ближайшую рощу.

За отрядом ехал задумчиво, опустив поводья, тот человек с лживым взглядом и белыми руками, который впоследствии написал в самом начале своих "Мемуаров" следующую фразу, довольно странную для философа-моралиста:

"Полагаю, довольно показывать, будто сострадаешь, но не следует чувствовать сострадания. Эта страсть ни к чему душе, хорошо устроенной; она только ослабляет человека, и ее должно оставить черни, которая, ничего не исполняя по рассудку, нуждается в страсти, чтобы делать что-нибудь".

Через два дня виконтесса де Канб приехала к принцессе Конде.

ХIII

Виконтесса часто инстинктивно чувствовала, к каким бедам может привести ненависть такого человека, как Ларошфуко; но, видя себя молодой, красивой, богатой, в милости, она не предполагала, что эта ненависть могла бы когда-нибудь иметь пагубное влияние на ее жизнь.

Однако ж когда Клер убедилась, что он интересуется ею и даже знает о ней так много, то решилась предупредить принцессу.

— Ваше высочество, — сказала она в ответ на похвалы, расточаемые ей принцессой, — не хвалите мою ловкость в этом случае: некоторые люди уверяют, что офицер, нами обманутый, очень хорошо знал, где настоящая и где ненастоящая принцесса Конде.

Но такое предположение лишало принцессу заслуги в измышлении этой хитрости и в устройстве всего дела, которую она приписывала себе. Поэтому мадам Конде не желала о нем и слышать.

— Да, да, милая Клер, — отвечала она, — понимаю: теперь, зная, что мы обманули его, наш дворянин уверяет, что он помогал нам. К несчастью, он принялся за это слишком поздно, напрасно он ждал, пока попадет в немилость у королевы. Кстати, вы мне сказали, кажется, что видели герцога де Ларошфуко по дороге?

— Да, мадам.

— Что же нового?

— Он едет в Тюренн на совещание с герцогом Буйонским.

— Да, они соперничают друг с другом, я это знаю. Каждый из них отказывается занять место главнокомандующего нашей армией, а на самом деле только к этому и стремится. Действительно, когда мы будем вести их к согласию, то, чем опаснее был бунтовщик, тем дороже заплатят ему. Но маркиза де Турвиль подала мне идею, как заключить между ними мир.

— О, — сказала виконтесса, улыбнувшись при имени маркизы, — так ваше высочество изволили помириться с вашей неизменной советницей?

— Что ж делать? Она приехала к нам в Монрон и привезла целую кучу бумаг с такой важностью, что мы едва не умерли со смеху, я и Ленэ. "Хотя ваше высочество, — сказала она мне, — вовсе не обращаете внимания на эти размышления, плоды бессонных ночей, полных труда, однако я приношу и свою дань…"

— Да это целая речь…

— Да, в трех частях.

— И ваше высочество на нее ответили?

— Вместо меня отвечал Ленэ. "Маркиза, — сказал он, — мы никогда не сомневались в вашем усердии, а еще менее — в ваших познаниях; они так нужны нам, что мы, принцесса и я, ежедневно жалели о них…" Одним словом, он насказал ей столько комплиментов, что обольстил ее, и она отдала ему свой план.

— Что в нем?

— По ее мнению, надобно назначить главнокомандующим не герцога Буйонского и не герцога де Ларошфуко, а маршала Тюренна.

— Ну что же, — сказала Клер, — мне кажется, что на этот раз маркиза посоветовала очень удачно. Что вы скажете, господин Ленэ?

— Скажу, что вы правы, виконтесса, и будете мудрым членом нашего совета, — отвечал Ленэ, который в эту минуту появился со связкой бумаг и держал их так же важно, как могла бы держать маркиза де Турвиль. — К несчастью, господин де Тюренн не может приехать из северной армии; по нашему плану он должен идти на Париж, когда Мазарини и королева двинутся на Бордо.

— Заметьте, виконтесса, что Ленэ вечно встречаются какие-нибудь препятствия. Зато у нас главнокомандующий не герцог Буйонский, не Ларошфуко, не Тюренн, а Ленэ! Что такое у вас, ваше превосходительство? Не прокламация ли?

— Точно так, мадам.

— Прокламация маркизы де Турвиль, не так ли?

— Совершенно верно, только с некоторыми изменениями в слоге: канцелярский слог, изволите знать…

— Хорошо, хорошо, — сказала принцесса с улыбкой, — что хлопотать о словах? Только был бы тот же смысл, вот все, что нам нужно.

— Смысл не изменен.

— А где подпишется герцог Буйонский?

— В одну строчку с герцогом де Ларошфуко.

— Но где подпишется герцог де Ларошфуко?

— Он подпишется под герцогом Энгиенским.

— Сын мой не должен подписывать такого акта! Подумайте, ведь он ребенок!