Книга: А.Дюма. Собрание сочинений. Том 11.

Назад: XLI ГАСКОНЕЦ ПРОТИВ ДВАЖДЫ ГАСКОНЦА

Дальше: V ЛЖЕКОРОЛЬ

Часть шестая

I

УТРО

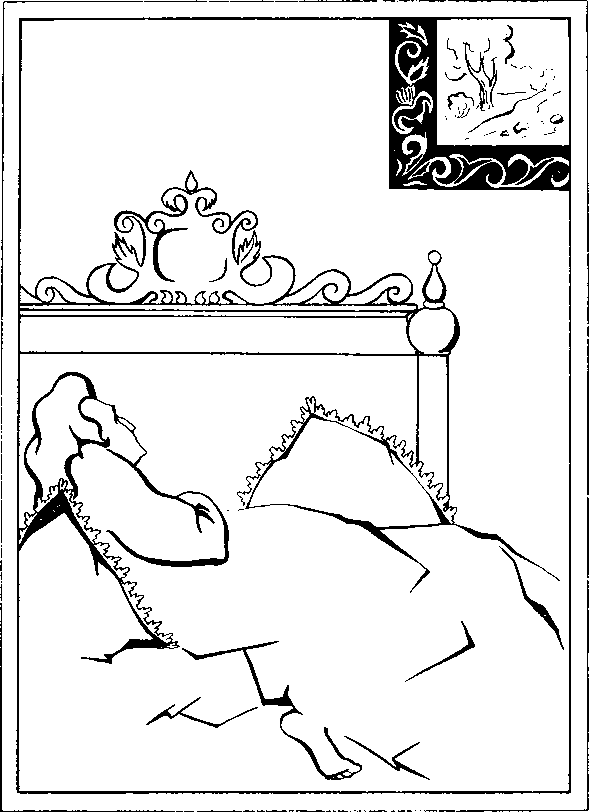

Мрачной участи короля, запертого в Бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решетки, старинные летописцы со свойственной им риторикой не преминули бы противопоставить судьбу Филиппа, покоящегося на королевском ложе под балдахином. Отнюдь не считая риторику чем-то неизменно дурным и не принадлежа к числу тех, кто высказывает убеждение, будто она понапрасну рассыпает цветы, желая приукрасить историю, мы тем не менее тщательно сгладим контраст, за что просим прощения у читателя, и нарисуем вторую картину, которая представляется нам весьма интересной и предназначена служить дополнением к первой.

Молодой принц был доставлен из комнаты Арамиса в покои Морфея при помощи того же самого механизма, посредством которого король был удален из них. Арамис нажал какое-то приспособление, купол начал медленно опускаться, и Филипп оказался перед королевской кроватью, которая, оставив своего пленника в глубине подземелий, вновь поднялась на прежнее место.

Наедине с этой роскошью, наедине с могуществом, которым он отныне был облечен, наедине с ролью, взятой им на себя, Филипп впервые ощутил в себе тысячи душевных движений, заставляющих биться королевское сердце.

Но когда он посмотрел на пустую кровать, смятую его братом, смертельная бледность покрыла его лицо.

Эта немая сообщница, выполнив свое дело, возвратилась на прежнее место: она стояла, храня на себе следы преступления; она говорила с виновником этого преступления языком откровенным и грубым, которым сообщники не стесняются пользоваться между собой. Она говорила правду.

Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть королевское ложе, Филипп заметил платок, еще влажный от холодного пота, струившегося со лба Людовика XIV. Этот пот ужаснул Филиппа, как кровь Авеля ужаснула Каина.

— Вот я наедине с моей судьбой, — сказал он; лицо его было серым, глаза пылали. — Будет ли она более страшной, чем мое заключение? Отданный своим мыслям, буду ли я вечно прислушиваться к угрызениям моей совести?.. Ну да, король спал на этой кровати: это его голова смяла подушку, это его слезы смочили платок. И я не смею лечь на эту кровать, не смею коснуться платка, на котором вышит вензель и герб Людовика!.. Нужно решиться, будем подражать господину д’Эрбле, который хочет, чтобы действие было всегда на одну ступень выше мысли; возьмем за образец господина д’Эрбле, который думает лишь о себе самом и слывет порядочным человеком, потому что не сделал зла никому, кроме своих врагов, и не предал никого, кроме них. Эта кровать была бы моей, если бы Людовик Четырнадцатый не отнял ее у меня вследствие преступления нашей матери. Этот платок, на котором вышит герб Франции, тоже был бы моим, и не кто иной, как я сам, пользовался бы им, если бы мне оставили мое место, как сказал господин д’Эрбле, в колыбели королей Франции. Филипп, сын Франции, ложись на свою кровать! Филипп, единственный король Франции, возврати себе отнятый у тебя герб! Филипп, единственный законный наследник Людовика Тринадцатого, отца твоего, будь же безжалостен к узурпатору, который даже в эту минуту не раскаивается в причиненных тебе страданиях!

Произнеся эти слова, Филипп, несмотря на инстинктивное отвращение, несмотря на дрожь и ужас, сковывавшие мышцы его тела и его волю, заставил себя улечься на еще теплое после Людовика XIV королевское ложе и прижать к своему лбу его еще влажный платок.

Когда голова его откинулась назад, погружаясь в мягкую пуховую подушку, он увидел над собою корону французского королевства, поддерживаемую, как мы говорили, золотокрылым ангелом.

Пусть читатель представит себе теперь этого самозванца с мрачным взором и горящим в лихорадке телом. Он напоминает собою тигра, который, проплутав грозовую ночь и пройдя камыши и неведомую ему лощину, останавливается перед покинутой львом пещерой, чтобы расположиться в ней. Его привлек сюда львиный дух, влажные испарения обитаемого жилища. Он обнаруживает в этой пещере подстилку из сухих трав, обглоданные кости. Он заходит, всматривается во тьму, испытующе обшаривает ее своим горящим и зорким взором; он отряхивается, и с его тела стекают потоки воды, падают комья ила и грязи. Наконец он тяжело укладывается на пол, положив широкую морду на огромные лапы; он весь в напряжении, он готов к схватке. Время от времени молния, сверкающая снаружи и вспыхивающая в расщелине львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей, грохот падающих камней, смутное ощущение грозящей опасности выводят его из дремоты, в которую погружает его усталость.

Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться, что здесь удастся спокойно заснуть.

Филипп прислушивается к каждому звуку; его сердце сжималось, представляя себе всякие ужасы; но, веря в силы своей души, удвоившиеся благодаря решимости, которою он заставил себя проникнуться, он ожидал, не поддаваясь слабости, какого-нибудь решительного момента, чтобы вынести окончательное суждение о себе. Он рассчитывал, что какая-нибудь опасность, грозно вставшая перед ним, будет для него чем-то вроде тех фосфорических вспышек во время бури, которые показывают моряку высоту взбесившихся волн.

Но ничего не случалось. Тишина, этот смертельный враг беспокойных сердец, смертельный враг честолюбцев, в течение всей ночи окутывала своим густым покровом будущего короля Франции, осененного украденной короной.

Под утро человек, или, вернее, тень, проскользнула в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приходу.

— Ну, господин д’Эрбле? — спросил он.

— Все в порядке, ваше величество, с этим покончено.

— Как?

— Было все, чего мы заранее ожидали.

— Сопротивление?

— Бешеное: стенания, крики.

— Потом?

— Потом оцепенение.

— И наконец?

— Полная победа и ничем не нарушаемое молчание.

— Комендант Бастилии ничего не подозревает?..

— Ничего.

— А сходство?

— Оно причина успеха.

— Но узник, несомненно, попытается объяснить, кто он такой; будьте готовы к этому. Ведь это мог бы сделать и я, хотя мне пришлось бы бороться с властью несравненно более прочной, чем та, которой я теперь обладаю.

— Я уже обо всем позаботился. Через несколько дней, а может быть, и скорее, если понадобится, мы извлечем узника из тюрьмы и отправим его в изгнание, избрав столь отдаленные страны…

— Из изгнания возвращаются, господин д’Эрбле.

— В столь отдаленные страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться.

И еще раз глаза молодого короля и глаза Арамиса встретились, и в тех, и в других застыло холодное выражение взаимного понимания.

— А господин дю Валлон? — спросил Филипп, желая переменить тему разговора.

— Он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесет свои поздравления с избавлением от опасности, которой вы подвергались по вине узурпатора.

— Но что мы с ним сделаем?

— С господином дю Валлоном?

— Мы пожалуем ему герцогский титул, не так ли?

— Да, герцогский титул, — повторил со странной улыбкой Арамис.

— Но чему вы смеетесь, господин д’Эрбле?

— Меня рассмешила ваша предусмотрительность. Вы опасаетесь, без сомнения, как бы бедный Портос не стал неудобным свидетелем, и хотите отделаться от него.

— Жалуя его герцогом?

— Конечно. Ведь вы убьете его. Он умрет от радости, и тайна уйдет вместе с ним.

— Ах, Боже мой!

— А я потеряю хорошего друга, — флегматично проговорил Арамис.

И вот в разгар этой шутливой беседы, которой заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость одержанной победой, Арамис услышал нечто, заставившее его встрепенуться.

— Что там? — спросил Филипп.

— Утро, ваше величество.

— Так что же?..

— Вечером, прежде чем улечься в эту постель, вы отложили, вероятно, какое-нибудь распоряжение до утра?

— Я сказал капитану мушкетеров, — живо ответил молодой человек, — что буду ждать его в этот утренний час.

— Раз вы сказали ему об этом, он, несомненно, придет, так как он человек в высшей степени точный.

— Я слышу шаги в передней.

— Это он.

— Итак, начинаем атаку, — решительно сказал молодой король.

— Берегитесь! Начинать атаку, и начинать ее с д’Артаньяна, было бы чистым безумием. Д’Артаньян ничего не знает, д’Артаньян ничего не видел, он за сто льё от того, чтобы подозревать нашу тайну, но, если сегодня он будет первым вошедшим сюда, он почует, что здесь что-то неладно, и решит, что ему необходимо этим заняться. Видите ли, ваше величество, прежде чем впустить сюда д’Артаньяна, нужно хорошенько проветрить комнату или ввести сюда столько людей, чтобы эта лучшая во всем королевстве ищейка была сбита с толку двумя десятками самых различных следов.

— Но как же избавиться от него, когда я сам назначил ему явиться? — заметил король, желая поскорее помериться силами с таким страшным противником.

— Я беру это на себя, — сказал ваннский епископ, — и для начала нанесу ему удар такой силы, что он сразу ошеломит его.

В этот момент постучали в дверь. Арамис не ошибся: то был и впрямь д’Артаньян, оповещавший о том, что он прибыл.

Мы видели, что д’Артаньян провел ночь в беседе с Фуке, мы видели, что под конец он притворился спящим, но изображать сон было занятием весьма утомительным, и поэтому, как только рассвет окрасил голубоватым сиянием роскошные лепные карнизы суперинтендантской спальни, д’Артаньян поднялся со своего кресла, поправил шпагу, пригладил рукавом смявшуюся одежду и почистил шляпу, как караульный солдат, готовый предстать перед своим разводящим.

— Вы уходите? — спросил Фуке.

— Да, монсеньер, а вы?..

— Я остаюсь.

— Вы даете слово?

— Да, даю.

— Отлично. К тому ж я отлучусь совсем ненадолго, лишь затем, чтобы узнать об ответе. Вы понимаете, что я имею в виду?

— О приговоре, вы хотите сказать.

— Послушайте, во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая с кресла, я заметил, что шпага у меня не вдета, как ей положено, в портупею и что перевязь совсем сбилась. Это безошибочная примета.

— Чего? Удачи?

— Да, представьте себе. Всякий раз, как эта проклятая буйволовая кожа прилипала к моей спине, меня ожидало взыскание со стороны де Тревиля или отказ кардинала Мазарини в просьбе о деньгах. Всякий раз, когда шпага путалась в портупее, это значило, что мне дадут какое-нибудь неприятное поручение, что, впрочем, случалось со мною всю мою жизнь. Всякий раз, как она била меня по икрам, я обязательно бывал легко ранен. Всякий раз, как она ни с того ни с сего выскакивала сама по себе из ножен, я оставался на поле сражения — как это было с полной достоверностью установлено мною — и валялся потом два-три месяца, терзаемый хирургами и облепленный компрессами.

— А я и не знал, что вы обладатель столь замечательной шпаги, — сказал, едва улыбнувшись, Фуке; впрочем, и для такой улыбки ему потребовалось сделать над собой усилие.

— Моя шпага, — продолжал д’Артаньян, — в сущности говоря, такая же часть моего тела, как и все остальные части. Я слышал о том, что иным говорит о будущем их нога, другим — биение крови в висках. Мне вещает моя верная шпага. Так вот оно что! Она только что изволила опуститься на последнюю петлю портупеи. Знаете ли вы, что это значит?

— Нет.

— Так вот, этим предсказывается, что сегодня мне придется кого-то арестовать.

— А! — сказал суперинтендант, скорее удивленный, чем испуганный подобной искренностью. — Раз ваша шпага не предсказала вам ничего печального, выходит, что арестовать меня отнюдь не является для вас печальной необходимостью?

— Арестовать вас? Вы говорите, арестовать вас?

— Конечно. Ваша примета…

— Она ни в коей мере не касается вас, поскольку вы арестованы еще со вчерашнего вечера. Нет, не вас предстоит мне сегодня арестовать. Вот поэтому-то я и радуюсь и говорю, что меня ожидает счастливый день.

С этими словами, произнесенными самым ласковым тоном, капитан покинул Фуке, чтобы отправиться к королю.

Он успел уже переступить порог комнаты, когда Фуке обратился к нему:

— Докажите мне еще раз ваше расположение.

— Пожалуйста, монсеньер.

— Господина д’Эрбле! Дайте мне повидать господина д’Эрбле!

— Хорошо, я сделаю все, чтобы доставить его сюда.

У д’Артаньяна и в мыслях, разумеется, не было, что ему с такой легкостью удастся выполнить свое обещание. И вообще было предначертано самою судьбой, чтобы в этот день сбылись все предсказания, сделанные им утром.

Как мы уже отметили несколько выше, он подошел к дверям королевской спальни и постучал. Дверь отворилась. Капитан имел основание думать, что сам король открывает ему. Это предположение было вполне допустимым, принимая во внимание то возбуждение, в котором накануне он оставил Людовика XIV. Но вместо короля, которого он собирался приветствовать со всей подобающей почтительностью, д’Артаньян увидел перед собой худое бесстрастное лицо Арамиса. Он был до того поражен этой неожиданностью, что чуть не вскрикнул.

— Арамис! — проговорил он.

— Здравствуйте, дорогой д’Артаньян, — холодно ответил прелат.

— Вы здесь… — пробормотал мушкетер.

— Король просит объявить, что после столь утомительной ночи он еще отдыхает.

— Ах! — произнес д’Артаньян, который не мог понять, каким образом ваннский епископ, еще накануне столь мало взысканный королевской милостью, всего за шесть часов вырос как исполинский гриб, самый большой среди тех, которые подымались когда-либо по воле фортуны в тени королевского ложа.

В самом деле, чтобы быть посредником между Людовиком XIV и его приближенным, чтобы приказывать его именем, находясь в двух шагах от него, надо было стать чем-то большим, чем был Ришелье для Людовика XIII даже в свои лучшие времена.

— Кроме того, — продолжал епископ, — будьте любезны, господин капитан мушкетеров, допустить лиц, имеющих право на это, только к позднему утреннему приему. Его величеству желательно почивать.

— Но, господин епископ, — сказал д’Артаньян, готовый взбунтоваться и высказать подозрения, внушенные ему молчанием короля, — его величество велел мне явиться к нему на прием пораньше с утра.

— Отложим, отложим, — раздался из глубины алькова голос Людовика, голос, заставивший мушкетера вздрогнуть и замолчать.

Он поклонился, пораженный, остолбеневший и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, которой раздавил его Арамис вслед за словами, произнесенными королем.

— А чтоб ответить вам на вопрос, за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой д’Артаньян, — продолжал ваннский епископ, — вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке.

Д’Артаньян взял приказ, протянутый ему Арамисом.

— Отпустить на свободу! — пробормотал он. — Так вот оно что! — И он повторил свое "так вот оно что" на этот раз более понимающим тоном.

Этот приказ объяснял ему, почему он застал Арамиса у короля; видимо, Арамис в большой милости, поскольку ему удалось добиться освобождения из-под ареста Фуке; эта же королевская милость разъяснила и невероятную самоуверенность, с которой д’Эрбле отдавал приказания именем короля. Д’Артаньяну достаточно было понять хоть что-нибудь, чтобы понять все до конца. Он откланялся и сделал два шага по направлению к выходу.

— Я иду с вами, — остановил его епископ.

— Куда?

— К господину Фуке; я хочу быть свидетелем его радости.

— Ах, Арамис, до чего же вы меня только что удивили!

— Но теперь-то вы понимаете?

— Еще бы! Понимаю ли я? — вслух сказал д’Артаньян и тотчас же процедил сквозь зубы для себя самого: — Черт возьми, нет, ничего я не понимаю! Но это не важно, приказ есть приказ.

И он любезно добавил:

— Проходите, монсеньер, проходите.

Д’Артаньян повел Арамиса к Фуке.

II

ДРУГ КОРОЛЯ

Фуке с нетерпением поджидал д’Артаньяна. За время его отсутствия он успел отослать явившихся к нему слуг и отказался принять кое-кого из друзей, пришедших к нему несколько раньше обычного часа. У всякого, кто бы ни подходил к его двери, он спрашивал, умалчивая о нависшей над его головой опасности, лишь об одном: не знают ли они, где сейчас Арамис.

Когда он увидел, наконец, д’Артаньяна и идущего следом за ним прелата, радость его была беспредельна: она сравнялась с мучившим его беспокойством. Встретиться с Арамисом было для суперинтенданта своего рода возмещением за несчастье быть арестованным.

Прелат был молчалив и серьезен; д’Артаньян был сбит с толку этим немыслимым нагромождением невероятных событий.

— Итак, капитан, вы доставляете мне удовольствие видеть господина д’Эрбле?

— И еще нечто лучшее, монсеньер.

— Что же?

— Свободу.

— Я свободен?

— Да, вы свободны. Таков приказ короля.

Фуке взял себя в руки, чтобы, посмотрев в глаза Арамису, постараться понять его безмолвный ответ.

— Да, да — и вы можете принести благодарность за это господину ваннскому епископу, ибо ему, и только ему вы обязаны переменой в решении короля.

— О! — воскликнул Фуке, скорее униженный этой услугой со стороны Арамиса, чем признательный за благоприятный исход своего дела.

— Монсеньер, — продолжал д’Артаньян, обращаясь к Арамису, — оказывая столь мощное покровительство господину Фуке, неужели вы ничего не сделаете и для меня?

— Все, что захотите, друг мой, — бесстрастно ответил епископ.

— Я хочу спросить вас об одной-единственной вещи и сочту себя полностью удовлетворенным вашим ответом. Каким образом сделались вы фаворитом его величества? Ведь вы виделись с королем не больше двух раз?

— От такого друга, как вы, ничего не скрывают, — с тонкой усмешкой проговорил Арамис.

— Если так, поделитесь с нами вашим секретом.

— Вы исходите из того, что я виделся с королем не более двух раз, тогда как в действительности я видел его сотню раз, если не больше. Только мы умалчивали об этом, вот и все.

И нисколько не заботясь о том, что от этого признания д’Артаньян стал пунцовым, Арамис повернулся к Фуке, не менее, чем мушкетер, пораженному словами прелата.

— Монсеньер, — сказал он, — король просил меня известить вас о том, что он ваш друг больше, чем когда-либо прежде, и что ваше прекрасное празднество, которое вы с такою щедростью устроили для него, тронуло его сердце.

Произнеся эту фразу, он так церемонно поклонился Фуке, что тот, неспособный разобраться в тончайшей дипломатической игре, проводимой епископом, замер на своем месте — безмолвный, оцепеневший, лишившийся дара соображения.

Д’Артаньян понял, что этим людям необходимо о чем-то поговорить с глазу на глаз, и собрался было уйти, подчиняясь требованиям учтивости, которая в таких случаях гонит человека к дверям, но его жгучее любопытство, подстрекаемое к тому же таким множеством тайн, посоветовало ему остаться.

Но Арамис, повернувшись к нему, ласково произнес:

— Друг мой, ведь вы не забыли, не так ли, о распоряжении короля, отменяющем на сегодняшнее утро малый прием?

Эти слова были достаточно ясными. Мушкетер понял, чего от него хотят; он поклонился Фуке, с оттенком иронического почтения, отвесил поклон Арамису и вышел.

Фуке, сгоравший от нетерпения в ожидании, когда же наступит этот момент, бросился к двери, запер ее и, возвратившись к Арамису, сказал:

— Дорогой д’Эрбле, пришло, как кажется, время, когда я вправе рассчитывать, что услышу от вас объяснения по поводу происходящего. Говоря по правде, я ничего больше не понимаю.

— Сейчас все разъяснится, — молвил Арамис, усаживаясь и усаживая Фуке. — С чего начинать?

— Вот с чего: прежде всего, почему король выпустил меня на свободу?

— Вам подобало бы скорее спросить, почему он велел взять вас под арест.

— Со времени ареста у меня было довольно времени, чтобы подумать об этом, и я пришел к выводу, что тут не без зависти. Мое празднество раздосадовало Кольбера, и он нашел кое-какие обвинения против меня, например, Бель-Иль?

— Нет, о Бель-Иле пока никаких разговоров не было.

— Тогда в чем же дело?

— Помните ли вы о расписках на тринадцать миллионов, которые были украдены у вас по распоряжению Мазарини?

— Да, конечно. Но что из этого?

— То, что вас объявили вором.

— Боже мой!

— Но это не все. Помните ли вы о письме, написанном вами мадемуазель Лавальер?

— Увы! Помню.

— Так вот: вас объявили предателем и соблазнителем.

— Но почему же в таком случае меня все же простили?

— Мы еще не дошли до сути. Мне хочется, чтобы вы поняли хорошенько существо дела. Заметьте себе следующее: король считает вас казнокрадом. О, мне отлично известно, что вы ничего не крали, но ведь король не видел расписок, и он не может не считать вас преступником.

— Простите, но я не вижу…

— Сейчас увидите. Король, прочитав к тому же ваше любовное послание к Лавальер и ознакомившись с предложениями, которые вы ей в нем сделали, не имеет ни малейшего основания испытывать какие-либо сомнения относительно ваших намерений насчет этой прелестницы, разве не так?

— Разумеется. Но ваш вывод?

— Я подхожу к его изложению. Король — ваш смертельный враг, неумолимый враг, враг навсегда.

— Согласен. Но разве я настолько могуществен, что он не решился, несмотря на всю свою ненависть, погубить меня любым из тех способов, которыми он может с удобством воспользоваться, поскольку проявленная мной слабость и свалившееся на меня несчастье дают ему право на них.

— Итак, мы с вами установили, — холодно продолжал Арамис, — что король никогда не помирится с вами.

— Но ведь он прощает меня.

— Неужели вы верите в это? — сказал епископ, смотря на Фуке испытующим взглядом.

— Не веря в искренность его сердца, я не могу не верить самому факту.

Арамис едва заметно пожал плечами.

— Но почему же Людовик Четырнадцатый поручил вам известить меня о своем благоволении и благодарности? — удивился Фуке.

— Король не давал мне никаких поручений к вам.

— Никаких поручений… Но этот приказ? — сказал пораженный Фуке.

— Приказ? Да, да, вы правы, такой приказ существует.

Эти слова были произнесены таким странным тоном, что Фуке вздрогнул.

— Вы что-то скрываете от меня, я э го вижу, — заметил суперинтендант финансов.

Арамис погладил подбородок своими холеными, поразительно белыми пальцами.

— Король посылает меня в изгнание? Говорите же!

— Не уподобляйтесь детишкам, разыскивающим в известной игре спрятанные предметы по колокольчику, который звенит или смолкает, когда они приближаются к этим предметам или, напротив, отходят от них.

— В таком случае говорите!

— Догадайтесь!

— Вы вселяете в меня страх.

— Ба! Это значит, что вы все еще не догадываетесь.

— Что же сказал король? Во имя нашей дружбы прошу вас ничего не утаивать от меня.

— Король ничего не сказал.

— Я умру от нетерпения, д’Эрбле. Вы убьете меня. Я все еще суперинтендант Франции?

— Да, и будете им, сколько захотите.

— Но какую необыкновенную власть приобрели вы над волей его величества? Вы заставляете его исполнять ваши желания!

— Как будто.

— Но этому трудно поверить.

— Таково будет общее мнение.

— Д’Эрбле, во имя нашей близости, нашей дружбы, во имя всего, что для вас самое дорогое, скажите же мне, умоляю вас! Каким образом вам удалось войти в такое доверие к Людовику Четырнадцатому? Ведь он не любил вас, я знаю.

— Но теперь он будет любить меня, — проговорил Арамис, напирая на слово "теперь".

— Между вами произошло нечто особенное?

— Да.

— Может быть, у вас тайна?

— Да, тайна.

— Тайна, которая может повлиять на привязанности его величества?

— Вы умнейший человек, монсеньер. Вы угадали. Я действительно открыл тайну, способную повлиять на привязанности короля Франции.

— А! — сказал Фуке, подчеркивая своею сдержанностью, что, как воспитанный человек, он не хочет расспрашивать.

— И вы сами будете судить, — продолжал Арамис, — вы сами скажете мне, ошибаюсь ли я относительно важности этой тайны.

— Я слушаю, раз вы настолько добры, что хотите открыться мне. Только заметьте, друг мой, я не вызывал вас на нескромность.

Арамис задумался на мгновение.

— Не говорите! — воскликнул Фуке. — Еще не поздно!

— Вы помните, — начал епископ, опуская глаза, — обстоятельства рождения Людовика Четырнадцатого?

— Как сегодня.

— Вы ничего особенного не слыхали об этом рождении?

— Ничего, кроме того, что король не сын Людовика Тринадцатого.

— Это не существенно ни для нас, ни для французского королевства. Всякий, у кого есть законный отец, является сыном своего отца, гласит французский закон,

— Это верно. Но это все же существенно в вопросе о чистоте крови.

— Второстепенный вопрос. Значит, вы ничего особенного не слышали?

— Ничего.

— Вот тут-то и начинается моя тайна.

— А!

— Вместо того чтобы родить одного, королева родила двух сыновей.

Фуке поднял голову.

— И второй умер? — спросил он.

— Сейчас узнаете. Этим близнецам подобало бы стать гордостью матери и надеждой Франции. Но слабость короля и его суеверия внушили ему опасение, как бы между его сыновьями, имеющими равные права на престол, не возникла распря, и от одного из них он избавился.

— Вы говорите, избавился?

— Подождите… Оба брата выросли: один на троне, и вы министр его; другой во мраке и одиночестве…

— И этот?..

— Мой друг.

— Боже мой! Что я слышу? Что же делает этот обездоленный принц?

— Лучше спросите меня, что он делал.

— Да, да.

— Он был воспитан в деревне; потом его заключили в крепость, которая зовется Бастилией.

— Возможно ли! — воскликнул суперинтендант, сложив руки.

— Один — счастливейший из смертных, второй — несчастнейший из несчастных.

— А мать его не знает об этом?

— Анна Австрийская знает решительно все.

— А король?

— Король ничего не знает.

— Тем лучше, — кивнул Фуке.

Это восклицание, казалось, произвело сильное впечатление на Арамиса. Он посмотрел с беспокойством на своего собеседника.

— Простите, я вас перебил, — сказал Фуке.

— Итак, я говорил, — продолжал Арамис, — что бедный принц был несчастнейшим из людей, когда Бог, пекущийся о всех своих чадах, решил оказать ему помощь.

— Но как же?

— Сейчас вы увидите… Царствующий король… Я говорю "царствующий"; вы догадываетесь, надеюсь, почему я так говорю?

— Нет… Почему?

— Потому что обоим по праву рождения подобало быть королями. Вы придерживаетесь такого же мнения?

— Да.

— Решительно?

— Решительно. Близнецы — это единое в двух лицах.

— Мне приятно, что такой опытный и знающий законник, как вы, дает разъяснение этого рода. Значит, для нас установлено, что оба близнеца имели одинаковые права?

— Установлено… Но Боже мой, что за загадки!

— Бог пожелал послать тому, кто унижен, мстителя или, если хотите, поддержку. И случилось, что царствующий король, узурпатор… Вы согласны со мной, не так ли, что спокойное и эгоистичное пользование наследством, на которое в лучшем случае имеешь половинное право, — называется узурпацией?

— Да, узурпация. Ваше определение вполне точно.

— Итак, я продолжаю. Бог пожелал, чтобы у узурпатора был первым министром человек с большим талантом и великим сердцем и, сверх того, с великим умом.

— Это хорошо, хорошо! Я понимаю: вы рассчитывали на меня, чтобы помочь вам исправить зло, причиненное несчастному брату Людовика Четырнадцатого. Ваш расчет был правилен, я помогу. Благодарю вас, д’Эрбле, благодарю!

— Нет, совсем не то. Вы мне не даете закончить, — бесстрастно сказал Арамис.

— Я молчу.

— Царствующий король возненавидел господина Фуке, своего первого министра, и ненависть эта, подогретая интригой и клеветой, к которой прислушивался монарх, стала угрожать состоянию, свободе и, может быть, даже жизни господина Фуке. Но Бог послал господину Фуке, опять же для спасения принесенного в жертву принца, верного друга, который знал государственную тайну и чувствовал себя в силах раскрыть эту тайну после того, как имел силу хранить ее двадцать лет в своем сердце.

— Не продолжайте, — вскричал Фуке, охваченный благородными мыслями, — я понимаю вас, и я все угадываю. Вы пошли к королю, когда до вас дошла весть о моем аресте; вы просили его обо мне, но он не захотел вас выслушать; тогда вы пригрозили ему раскрытием тайны, и Людовик Четырнадцатый в ужасе согласился на то, в чем прежде отказывал вам. Я понимаю, понимаю! Вы держите короля в руках. Я понимаю!

— Ничего вы не понимаете, — отвечал Арамис, — и вы снова прервали меня, друг мой. И затем, позвольте мне указать вам на то, что вы пренебрегаете логикой, а кое-что и недостаточно хорошо помните.

— Как так?

— Помните ли вы, на что я настойчиво упирал в начале нашего разговора?

— Да, на ненависть ко мне его величества короля, на неодолимую ненависть. Но какая ненависть устоит перед угрозой подобного разоблачения?

— Подобного разоблачения! Вот тут-то вам и недостает логики. Как! Неужели вы допускаете, что, раскрыв королю подобную тайну, я все еще был бы жив?

— Но вы были у короля не более как десять минут назад.

— Пусть так! Пусть он не успел бы распорядиться убить меня, но у него хватило бы времени приказать заткнуть мне глотку и бросить навеки в тюрьму. Рассуждайте же здраво, черт возьми!

И по этим словам настоящего мушкетера, по этой несдержанности человека, который никогда не позволял себе забываться, Фуке понял, до какого возбуждения дошел спокойный и непроницаемый ваннский епископ. И, поняв, он содрогнулся.

— И затем, разве я был бы тем, чем являюсь, — продолжал, овладев собой, Арамис, — разве я был бы истинным другом, если бы, зная, что король и без того ненавидит вас, вызвал бы в нем еще более лютую ненависть к вам? Обворовать его — это ничто; ухаживать за его любовницей— очень немного; но держать в своей власти его корону и его честь! Да он скорее вырвал бы собственной рукой сердце из вашей груди!

— Значит, вы не показали ему, что знаете эту тайну?

— О, я предпочел бы проглотить сразу все яды, которыми в течение двадцати лет закалял себя Митридат, чтобы избежать смерти от отравления.

— Что же вы сделали?

— Вот мы и дошли до сути. Полагаю, что мне удастся пробудить в вас кое-какой интерес к моему сообщению. Ведь вы слушаете меня, не так ли?

— Еще бы! Продолжайте!

Арамис прошелся по комнате и, убедившись, что они 12*одни и кругом все спокойно и тихо, возвратился к Фуке, который, сидя в кресле, с нетерпением ожидал обещанных ваннским епископом откровений.

— Я забыл упомянуть, — продолжал Арамис, — о замечательной особенности, свойственной этим братьям: Бог создал их до того похожими, что только он и сумел бы отличить одного от другого, если б они предстали пред ним на Страшном суде. Их собственная мать и та не смогла бы сделать это.

— Что вы! — воскликнул Фуке.

— То же благородство в чертах лица, та же походка, тот же рост, тот же голос.

— Но мысли? Но ум? Но знание жизни?

— О, в этом они не равны, монсеньер, ибо узник Бастилии несравненно выше своего брата, и, если бы этот страдалец вступил на трон Франции, она узнала бы государя, который превзошел бы мудростью и благородством всех правивших ею до этого времени.

Фуке на мгновение уронил на руки голову, отягощенную столь великой тайной. Подойдя вплотную к нему, Арамис произнес:

— Между этими близнецами есть еще одно существенное различие, различие, касающееся в первую очередь вас, монсеньер: второй не знает Кольбера.

Фуке вскочил на ноги, бледный и взволнованный. Удар, нанесенный прелатом, поразил не столько его сердце, сколько ум.

— Понимаю вас, — сказал он Арамису, — вы предлагаете заговор.

— Приблизительно.

— Попытку из числа тех, что меняют судьбы народов?

— И суперинтендантов. Вы правы.

— Короче говоря, вы предлагаете заменить сына Людовика Тринадцатого, того самого, который в это мгновение спит в покоях Морфея, тем сыном Людовика Тринадцатого, который томится в тюрьме?

Арамис усмехнулся, и отблеск зловещих мыслей мелькнул на его лице.

— Допустим.

— Но вы не подумали, — произнес после тягостного молчания Фуке, — вы не подумали, что такой политический акт потрясет до основания все королевство?

Арамис ничего не ответил.

— Подумайте, — продолжал, горячась все больше и больше, Фуке, — ведь нам придется собрать дворянство, духовенство, третье сословие; низложить короля, покрыть страшным позором могилу Людовика Тринадцатого, погубить жизнь и честь женщины, Анны Австрийской, погубить жизнь и покой другой женщины, Марии-Терезы, и, покончив со всем перечисленным, если только мы сможем с этим покончить…

— Не понимаю вас, — холодно молвил Арамис. — Во всем только что вами высказанном нет ни одного слова, из которого можно было бы извлечь хоть крупицу пользы.

— Как! — вскричал пораженный словами прелата Фуке. — Такой человек, как вы, не желает подумать о практической стороне этого дела? Вы довольствуетесь ребяческой радостью, порождаемой в вас политической иллюзией, и пренебрегаете важнейшими условиями осуществления вашего замысла, то есть действительностью? Возможно ли это?

— Друг мой, — сказал Арамис, обращаясь к Фуке со снисходительной фамильярностью в тоне, — позвольте спросить вас, как поступает Бог, когда желает заменить одного короля другим?

— Бог! — воскликнул Фуке. — Бог отдает исполнителю своей воли соответствующее распоряжение, и тот хватает осужденного ею, убивает его и сажает на опустевший трон триумфатора. Но вы забываете, что этот исполнитель воли Господней зовется смертью. Боже мой, господин д’Эрбле, неужели у вас было намерение…

— Не в этом дело. Вы заходите в ваших предположениях дальше поставленной мною цели. Кто говорит о смерти Людовика Четырнадцатого? Кто говорит о том, чтобы подражать Богу в его деяниях? Нет. Я хотел сказать, что Бог совершает дела этого рода без всякого потрясения для государства, без шума и без особых усилий, а люди, вдохновленные им, успевают, подобно ему, во всем, за что бы они ни брались, какие бы попытки ни совершали, что бы ни делали.

— Что вы хотите сказать?

— Я хотел сказать, друг мой, — продолжал Арамис тем же тоном снисходительной фамильярности, — я хотел сказать только следующее: докажите, что при подмене короля узником королевство и впрямь пережило хоть какое-нибудь потрясение, и впрямь имел место шум, и впрямь потребовались исключительные усилия.

— Что! — вскричал Фуке, ставший белее платка, которым он вытирал себе лоб. — Вы говорите…

— Подите в королевскую спальню, — произнес с прежним спокойствием Арамис, — и даже вы, знающий теперь тайну, не заметите, уверяю вас, что королевское ложе занимает узник Бастилии, а не его царственный брат.

— Но король! — пробормотал Фуке, охваченный ужасом при этом известии.

— Какого короля имеете вы в виду? — спросил Арамис так спокойно и вкрадчиво, как только умел. — Того, который ненавидит вас всей душой, или того, который благожелательно относится к вам?

— Того… который еще вчера…

— Который еще вчера был королем? Успокойтесь, — он занял место в Бастилии, которое слишком долго было занято его жертвой.

— Боже правый! Кто же доставил его в Бастилию?

— Я.

— Вы?

— Да, и с поразительной легкостью. Я похитил его минувшей ночью, и пока он спускался во мрак, соперник его поднимался к свету. Не думаю, чтобы это вызвало какой-нибудь шум. Молния, которая не сопровождается громом, никогда никого не будит.

Фуке глухо вскрикнул, как если бы был поражен незримым ударом. Судорожно схватившись за голову, он прошептал:

— И вы это сделали?

— Достаточно ловко. Что вы думаете об этом?

— Вы свергли короля? Вы заключили его в тюрьму?

— Да, все это сделано мной.

— И это свершилось здесь, в Во?

— Да, здесь, в Во, в покоях Морфея. Не кажется ли вам, что их построили в предвидении подобного дела?

— И это произошло…

— Этой ночью.

— Этой ночью?

— Между двенадцатью и часом пополуночи.

Фуке сделал движение, словно собирался броситься на Арамиса, но удержался и сказал глухим голосом:

— В Во! У меня в доме!

— Очевидно, что так. И теперь, когда Кольбер не сможет ограбить вас, этот дом — ваш, как никогда прежде.

— Значит, это преступление совершено в моем доме?

— Преступление? — проговорил пораженный прелат.

— Это — потрясающее, ужасное преступление! — продолжал Фуке, возбуждаясь все больше и больше. — Преступление более страшное, чем убийство! Преступление, опозорившее мое имя навеки, обрекающее меня внушать ужас потомству!

— Вы, сударь, бредите, — сказал неуверенным голосом Арамис, — не следует говорить так громко; прошу вас, тише!

— Я буду кричать так громко, что меня услышит весь мир.

Фуке повернулся к прелату и взглянул ему прямо в глаза.

— Да, — повторил он, — вы меня обесчестили, совершив это предательство, это злодеяние над моим гостем, над тем, кто спокойно спал под моим кровом. О, горе мне!

— Горе тому, кто под вашим кровом готовил вам разорение, готовил вам гибель! Вы забыли об этом?

— Он был моим гостем, он был моим королем!

Арамис встал с перекошенным ртом и налившимися кровью глазами:

— Неужели я имею дело с безумцем?

— Вы имеете дело с порядочным человеком.

— Сумасшедший!

— С человеком, который помешает вам довести ваше преступление до конца. С человеком, который скорее предпочтет умереть, предпочтет убить вас своею рукой, чем позволит обесчестить себя.

И Фуке, схватив шпагу, которую д’Артаньян успел возвратить ему и которая лежала у изголовья кровати, решительно обнажил блестящую сталь.

Арамис нахмурил брови и сунул руку за пазуху, как если бы собирался извлечь оттуда оружие. Это движение не ускользнуло от взгляда Фуке. Тогда, благородный и прекрасный в своем великодушном порыве, он отбросил от себя шпагу, откатившуюся к кровати, и, подойдя к Арамису, коснулся его плеча своей безоружной рукой.

— Сударь, — сказал он, — мне было бы сладостно умереть, не сходя с этого места, дабы не видеть моего позора, и если у вас сохранилась хоть капля дружбы ко мне, убейте меня.

Арамис замер в безмолвии и неподвижности.

— Вы не отвечаете мне?

Арамис слегка поднял голову, и надежда снова блеснула в его глазах.

— Подумайте, монсеньер, — сказал он, — обо всем, что ожидает нас. Восстановлена справедливость, король еще жив. и его заключение спасает вам жизнь.

— Да, — ответил Фуке, — вы могли действовать в моих интересах, но я не принимаю вашей услуги. При всем этом я не желаю губить вас. Вы свободно выйдете из этого дома!

Арамис подавил возмущение, рвавшееся из его разбитого сердца.

— Я гостеприимный хозяин для всех, — продолжал Фуке с непередаваемым величием, — вы не будете принесены в жертву, так же как и тот, чью гибель вы замышляли.

— Это вы, вы будете принесены в жертву, вы! — произнес Арамис глухим голосом.

— Принимаю ваше предсказание как пророчество, господин д’Эрбле, но ничто не остановит меня. Вы покинете Во, вы покинете Францию; даю вам четыре часа, чтобы вы могли укрыться в надежном месте.

— Четыре часа! — недоверчиво и насмешливо проговорил Арамис.

— Даю вам честное слово Фуке! Никто не станет преследовать вас в течение этого времени. Таким образом, вы опередите на четыре часа погоню, которую король не замедлит выслать за вами.

— Четыре часа! — гневно повторил Арамис.

— Этого более чем достаточно, чтобы сесть в лодку и достигнуть Бель-Иля, который я предоставляю вам как убежище.

— А… — пробормотал Арамис.

— На Бель-Иле вы будете моим гостем, и ваша особа будет для меня столь же священна, как особа его величества, пока он находится в Во. Отправляйтесь, д’Эрбле, уезжайте — и, пока я жив, ни один волос не упадет с головы вашей.

— Спасибо, — сказал Арамис с мрачной иронией.

— Итак, торопитесь; пожмите мне руку, и помчимся, вы — спасать вашу жизнь, я — спасать мою честь.

Арамис вынул из-за пазухи руку; она была окровавлена: он ногтями разодрал себе грудь, как бы наказывая ее за то, что в ней зародилось столько бесплодных мечтаний, еще более суетных, безумных и быстротечных, чем жизнь человеческая. Фуке ужаснулся; он проникся жалостью к Арамису и с раскрытыми объятиями подошел к нему.

— У меня нет с собой оружия, — пробормотал Арамис, неприступный и страшный, как день Дидоны.

Затем, так и не прикоснувшись к руке, протянутой ему суперинтендантом, он отвернулся и отступил на два шага назад. Его последним словом было проклятие, его последним жестом был жест, которым сопровождают провозглашаемую с церковного амвона анафему и который он начертал в воздухе окровавленною рукой, забрызгав при этом своей кровью лицо Фуке.

И оба устремились на потайную лестницу, которая вывела их во внутренний двор.

Фуке велел закладывать лошадей, самых лучших, какие у него были. Арамис остановился у основания лестницы, по которой нужно было подняться, чтобы попасть к Портосу. Здесь он простоял довольно долгое время, предаваясь раздумьям, и пока он мучительно размышлял над создавшимся положением, успели заложить карету Фуке. Промчавшись по главному двору замка, она неслась уже по дороге в Париж.

"Уезжать одному?.. — говорил сам себе Арамис. — Предупредить о случившемся принца?.. Проклятие!.. Предупредить принца, но что же дальше?.. Взять принца с собой?.. Повсюду таскать за собою это обвинение во плоти и крови?.. Или война?.. Беспощадная гражданская война?.. Но для войны нет ни сил, ни средств!.. Немыслимо!.. Но что же он станет без меня делать? Без меня он падет, падет так же, как я!.. Кто знает?.. Так пусть же исполнится предначертанное ему!.. Он был обречен, пусть останется обреченным и впредь!.. О Боже! Погиб! Да, да, я погиб!.. Что же делать?.. Бежать на Бель-Иль!.. Да!.. Но Портос останется тут, и начнет говорить, и будет всем обо всем рассказывать!.. И к тому же, может быть, пострадает!.. Я не могу допустить, чтобы Портос пострадал. Он — часть меня; его страдание — мое страдание. Портос отправится вместе со мной, Портос разделит мою судьбу. Да, да, так нужно".

И Арамис, опасаясь встретиться с кем-нибудь, в ком его торопливость могла породить подозрения, осторожно, никем не замеченный, поднялся по ступеням лестницы.

Портос, только что возвратившийся из Парижа, спал уже сном человека с чистой совестью. Его громадное тело так же легко забывало усталость, как ум его — мысль.

Арамис вошел, легкий как тень. Подойдя к Портосу, он положил руку на плечо великана.

— Проснитесь, Портос, проснитесь! — крикнул он.

Портос повиновался, встал, открыл глаза, но разум его еще спал.

— Мы уезжаем, — сказал Арамис.

— А! — произнес Портос.

— Мы едем верхом и поскачем так, как никогда еще не скакали.

— А! — повторил Портос.

— Одевайтесь, друг мой.

Помогая великану одеться, он положил ему в карман его золото и бриллианты. И в то время, как он проделывал это, его внимание было привлечено легким шумом.

В дверях стоял д’Артаньян.

Арамис вздрогнул.

— Какого черта вы так суетитесь? — спросил мушкетер.

— Шш! — прошептал Портос.

— Мы едем по важному поручению, — добавил епископ.

— Везет же вам! — сказал мушкетер.

— Нет, я устал, — ответил Портос, — и предпочел бы поспать, но королевская служба, ничего не поделаешь!

— Вы видели господина Фуке? — спросил Арамис д’Артаньяна.

— Да, в карете, сию минуту.

— И что же он вам сказал?

— Он простился со мной.

— И это все?

— Что же иное ему оставалось сказать? Разве теперь, когда все вы в милости, я что-нибудь значу?

— Послушайте, — сказал Арамис, заключая в объятия мушкетера, — для вас вернулись хорошие времена; вам некому больше завидовать.

— Что вы!

— Я предсказываю, что сегодня произойдет нечто такое, после чего ваше положение значительно укрепится.

— В самом деле?

— Разве вам неизвестно, что я осведомлен обо всех новостях?

— О да!

— Вы готовы, Портос? Едем!

— Едем!

— И поцелуем д’Артаньяна.

— Еще бы!

— Готовы ли лошади?

— Здесь их более чем достаточно. Хотите моих?

— Нет, у Портоса своя конюшня. Прощайте, прощайте!

Беглецы сели в седла на глазах у капитана мушкетеров, который поддержал стремя Портосу. Он провожал взглядом своих удаляющихся друзей, пока они не скрылись из виду.

"Во всяком другом случае, — подумал гасконец, — я сказал бы, что эти люди бегут, но ныне политическая жизнь так изменилась, что это называется — ехать по важному поручению. А мне-то в конце концов что за дело до этого? Пойду займусь своими делами".

И он с философским спокойствием отправился к себе в комнату.

III

КАК В БАСТИЛИИ ИСПОЛНЯЛИСЬ ПРИКАЗЫ

Фуке летел с неслыханной быстротой. По дороге он содрогался от ужаса, возвращаясь все снова и снова к мысли о том, что он только что узнал.

"Какими же были, — думал он, — эти необыкновенные люди в молодости, раз даже теперь, ставши, в сущности, стариками, умеют они создавать подобные планы и выполняют их, не моргнув глазом?"

Неоднократно он обращался к себе с вопросом, уж не сон ли все то, что рассказал ему Арамис, не басня ли, не ловушка ли, и не найдет ли он, приехав в Бастилию, приказ о своем аресте, согласно которому его, Фуке, запрут вместе со свергнутым королем.

Подумав об этом, он направил с дороги несколько секретных распоряжений, воспользовавшись для этого короткой остановкой, которую они сделали, чтобы сменить лошадей. Эти распоряжения были адресованы им д’Артаньяну и тем войсковым командирам, верность которых была вне подозрений.

"Таким образом, — решил Фуке, — буду ли я заключен в Бастилию или нет, я окажу королю услугу, которую требует от меня моя честь. Если я возвращусь свободным, приказания прибудут после меня, и никто, следовательно, не успеет их распечатать, я смогу взять их назад; если же я задержусь, то всем, кому они мною направлены, станет ясно, что случилось несчастье. В этом случае я могу ожидать, что и мне, и королю будет оказана помощь".

Приготовившись, таким образом, к любым неожиданностям, Фуке подъехал к воротам Бастилии.

То, чего никогда не случалось в Бастилии с Арамисом, случилось с Фуке. Тщетно называл он себя, тщетно старался заставить узнать себя — его упорно отказывались впустить внутрь крепости.

После бесконечных уговоров, угроз и настояний ему удалось уговорить одного караульного, чтобы он сообщил о нем своему сержанту, а тот, в свою очередь, отправился с докладом к майору. Что касается коменданта, то его так и не решились тревожить ради такой безделицы.

Фуке, сидя в карете у ворот крепости, злился, проклиная непредвиденную помеху и ожидая возвращения ушедшего к майору сержанта. Наконец тот появился, угрюмый и злой.

— Ну, — сказал нетерпеливо Фуке, — что приказал майор?

— Сударь, — ответил сержант, — майор рассмеялся мне в глаза и сказал, что господин Фуке в Во. И если бы даже он оказался в Париже, то все равно не поднялся бы в такую рань.

— Черт возьми! Вы стадо баранов! — крикнул министр и бросился из кареты.

Прежде чем сержант успел захлопнуть калитку, Фуке, проскользнув во двор через щель, стремительно побежал вперед, несмотря на крики звавшего на помощь сержанта.

Фуке бежал все дальше и дальше. Сержант, настигая его, крикнул часовому, охранявшему вторую калитку:

— К оружию, часовой, к оружию!

Часовой встретил министра пикой; но Фуке, сильный и ловкий, ко всему же еще и разгневанный, выхватил пику из рук солдата и ею же ударил его по плечу. Сержант, подойдя слишком близко, также получил свою порцию; оба стали истошно вопить, и на их крики выбежал в полном составе весь караул.

Однако между этими людьми нашелся один, знавший суперинтенданта в лицо; он закричал:

— Монсеньер!.. Ах, монсеньер!.. Остановитесь же, господа, что вы делаете?

И он удержал остальных, собиравшихся отомстить за товарищей.

Фуке велел пропустить его во внутренний двор, но услышал в ответ, что это запрещено. Он велел позвать коменданта, который уже знал обо всем этом шуме возле ворот и бежал вместе с майором, своим помощником, во главе отряда из двадцати человек, убежденный, что на Бастилию было произведено нападение.

Безмо сразу узнал Фуке и выронил обнаженную шпагу, которой размахивал весьма смело.

— Ах, монсеньер! — пробормотал он. — Тысяча извинений.

— Сударь, — сказал весь красный и обливавшийся потом суперинтендант, — поздравляю вас, ваша охрана служит на славу.

Безмо побледнел, принимая эти слова за иронию, предвещавшую дикий гнев.

Но Фуке отдышался и жестом подозвал часового, а также сержанта, потиравших плечи в местах ушибов.

— Двадцать пистолей часовому, — сказал он, — пятьдесят пистолей сержанту. Поздравляю вас, господа; я замолвлю за вас словечко перед его величеством. А теперь давайте побеседуем с вами, господин де Безмо.

И под одобрительный шепот солдат он последовал за комендантом Бастилии.

Безмо уже дрожал от стыда и тревоги. Последствия утреннего посещения Арамиса начинали, казалось, сказываться, и притом такие последствия, которые и впрямь должны были ужасать человека, стоящего на государственной службе.

Стало еще хуже, когда Фуке, глядя на коменданта в упор, резко спросил:

— Сударь, вы видели сегодня утром господина д’Эрбле?

— Да, монсеньер.

— И вам не внушает ужаса преступление, в котором вы принимали участие?

"Ну, начинается!" — подумал Безмо.

— Какое преступление, монсеньер? — пробормотал он.

— Преступление, за которое вас подобает, сударь, четвертовать; подумайте хорошенько об этом. Впрочем, теперь не время обрушивать на вас гнев. Сейчас же ведите меня к вашему узнику.

— К какому узнику? — спросил дрожащий Безмо.

— Вы притворяетесь, что ни о чем не осведомлены. Превосходно, это самое лучшее, что вы можете сделать. Если бы вы признались в том, что сознательно участвовали в столь потрясающем деле, вам был бы конец. Но я сделаю вид, что верю в ваше неведение.

— Умоляю вас, монсеньер…

— Хорошо, ведите меня к вашему узнику.

— К Марчиали?

— Кто такой Марчиали?

— Это арестант, привезенный сегодня утром господином д’Эрбле.

— Его зовут Марчиали? — спросил суперинтендант, смущенный наивной уверенностью Безмо.

— Да, монсеньер, он здесь записан под таким именем.

Фуке проник своим взглядом до глубины души коменданта этой знаменитой королевской тюрьмы. С проницательностью, свойственной людям, облеченным на протяжении многих лет властью, он прочитал в этой душе искреннее недоумение. Впрочем, посмотрев хотя бы одну только минуту на эту физиономию, можно ли было подумать, что Арамис взял подобного человека в сообщники?

— Это и есть тот самый узник, — спросил Фуке у Безмо, — которого господин д’Эрбле увез третьего дня?

— Да, монсеньер.

— И которого он привез сегодня утром обратно, — живо добавил Фуке, тотчас постигший сущность плана епископа.

— Да, да, монсеньер. Если монсеньер приехал затем, чтобы взять его у меня, я буду бесконечно признателен монсеньеру. Я и так уже собирался писать по поводу этого Марчиали.

— Что же он делает?

— С самого утра я в высшей степени недоволен им: у него такие припадки бешенства, что, кажется, будто Бастилия не выдержит и готова обрушиться.

— Я действительно избавлю вас от него, — заявил Фуке.

— Ах, тем лучше!

— Ведите же меня в его камеру.

— Вы все же дадите мне формальный приказ?

— Какой приказ?

— Приказ короля.

— Подождите, я вам подпишу его.

— Этого для меня недостаточно, монсеньер: мне нужен приказ короля.

Фуке сделал вид, будто чрезвычайно рассержен.

— Вы принимаете столько предосторожностей, когда дело идет об освобождении этого заключенного, но покажите-ка мне приказ, на основании которого вы уже отпускали его отсюда!

Безмо показал приказ об освобождении шотландца Сельдона.

— Сельдон — это не Марчиали, — сказал Фуке.

— Но Марчиали не освобождали, монсеньер, он здесь.

— Вы же говорите, что господин д’Эрбле увозил его и затем привез снова?

— Я не говорил этого.

— Вы сказали об этом с такой определенностью, что мне кажется, будто я и сейчас еще слышу, как вы произносите эти слова.

— Я обмолвился.

— Господин де Безмо, берегитесь!

— Я ничего не боюсь, монсеньер, у меня отчетность в полном порядке.

— Как вы смеете говорить подобные вещи?

— Я бы сказал то же самое и перед Богом. Господин д’Эрбле привез мне приказ об освобождении шотландца Сельдона, и Сельдон выпущен на свободу.

— Я вам говорю, что Марчиали также был выпущен из Бастилии.

— Это требуется доказать, монсеньер.

— Дайте мне увидеть его.

— Монсеньер, тот, кто правит всем королевством, должен бы знать, что посещение заключенных без разрешения короля не дозволено.

— Но господин д’Эрбле… он-то входил к заключенному!

— Это тоже требуется доказать, монсеньер.

— Еще раз, господин де Безмо, будьте осторожны в выборе слов.

— За меня мои дела, монсеньер.

— Господин д’Эрбле — конченый человек.

— Конченый человек! Господин д’Эрбле? Непостижимо!

— Вы станете отрицать, что подчинились его влиянию?

— Я подчиняюсь, монсеньер, лишь правилам королевской службы; я исполняю свой долг; предъявите мне приказ короля, и вы войдете в камеру Марчиали.

— Послушайте, господин комендант, даю вам честное слово, что, если вы впустите меня к узнику, я в ту же минуту вручу вам приказ короля.

— Предъявите его немедленно, монсеньер.

— Вот что, господин Безмо. Если вы сейчас же не исполните моего требования, я велю арестовать и вас, и всех офицеров, находящихся под вашей командой.

— Прежде чем совершить это насилие, монсеньер, соблаговолите принять во внимание, — сказал побледневший Безмо, — что мы подчинимся лишь приказу его величества. Так почему же вы не хотите достать приказ короля, чтобы увидеть этого Марчиали, раз вам все равно придется добыть королевский приказ, чтобы причинить столько неприятностей ни в чем не повинному человеку, каковым является ваш покорный слуга? Обратите ваше милостивое внимание на то, что вы пугаете меня до смерти, монсеньер; я дрожу; еще немного, и я упаду в обморок.

— Вы еще больше задрожите, господин де Безмо, когда я вернусь сюда с тридцатью пушками и десятью тысячами солдат…

— Боже мой, теперь уже монсеньер теряет рассудок!

— Когда я соберу против вас и ваших проклятых бойниц весь парижский народ, взломаю ваши ворота и велю повесить вас на зубцах угловой башни.

— Монсеньер, монсеньер, ради Бога!

— Я даю вам на размышление десять минут, — сказал Фуке совершенно спокойным голосом. — Вот я сажусь в это кресло и жду. Если через десять минут вы будете продолжать так же упорствовать, я выйду отсюда. Можете сколько угодно считать меня сумасшедшим, но вы увидите, к чему приведет ваше упрямство.

Безмо в отчаянье топнул ногой, но ничего не ответил. Видя это, Фуке схватил со стола перо и бумагу и написал:

"Приказ господину купеческому старшине собрать ополчение горожан и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю".

Безмо пожал плечами; тогда Фуке снова взялся за перо и на этот раз написал:

"Приказ герцогу Буйонскому и принцу Конде стать во главе швейцарцев и гвардии и идти на Бастилию, чтоб послужить его величеству королю…"

Безмо принялся размышлять. Фуке между тем написал:

"Приказ всем солдатам, горожанам, а также дворянам схватить и задержать, где бы они ни находились, шевалье д’Эрбле, ваннского епископа, и его сообщников, к которым принадлежат, во-первых, г-н де Безмо, комендант Бастилии, подозреваемый в измене, мятеже и оскорблении его величе-

— Остановитесь, монсеньер! — вскричал Безмо. — Я ничего в этом не понимаю; но в ближайшие два часа может случиться столько несчастий, хотя б их причиной и было безумие, что король, который будет судить меня, увидит, был ли я виноват, нарушая установленный им порядок, дабы предотвратить неизбежную катастрофу. Пойдемте в башню, монсеньер; вы увидите Марчиали.

Фуке бросился вон из комнаты, и Безмо пошел вслед за ним, вытирая холодный пот, струившийся со лба.

— Какое ужасное утро! — говорил он. — Какая напасть!

— Идите скорее! — торопил коменданта Фуке.

Безмо сделал знак сторожу, чтобы тот шел вперед. Он боялся своего спутника. Фуке это заметил и сурово сказал:

— Довольно ребячиться! Оставьте этого человека; берите же ключи в руки и показывайте дорогу. Надо, чтобы никто, понимаете, чтобы никто не был свидетелем сцены, которая сейчас произойдет в камере Марчиали.

— Ах, — нерешительно произнес Безмо.

— Опять! Скажите еще раз нет, и я уйду из Бастилии; я сам доставлю по назначению составленные мной приказы.

Безмо опустил голову, взял ключи и начал подниматься вместе с министром по лестнице, ведшей в верхние этажи башни.

По мере того как они взбирались все выше по этой извивающейся бесконечной спиралью лестнице, приглушенные стоны становились явственными криками и ужасающими проклятиями.

— Что это? — спросил коменданта Фуке.

— Это ваш Марчиали, вот как вопят сумасшедшие!

Фуке вздрогнул. В крике более страшном, чем все остальные, он узнал голос короля Франции.

Он остановился и вырвал связку ключей из рук окончательно растерявшегося Безмо. Последнего охватил страх, как бы этот новый безумец не проломил ему череп одним из ключей, чего доброго.

— Ах! — вскрикнул он. — Господин д’Эрбле мне об этом не говорил.

— Ключ! — закричал Фуке. — Где ключ от двери, которую я хочу отомкнуть?

— Вот он.

Ужасный крик, сопровождаемый бешеными ударами в дверь, породил еще более ужасное эхо на лестнице.

— Уходите! — сказал Фуке угрожающим голосом.

— Ничего не имею против, — пробормотал Безмо. — Итак, двое бешеных останутся с глазу на глаз, и я убежден, что один прикончит другого.

— Уходите! — повторил еще раз Фуке. — Если вы вступите на эту лестницу раньше, чем я позову вас, помните: вы займете место самого последнего из заключенных в Бастилии.

— Я умру, тут и говорить нечего, — бормотал комендант, удаляясь шатающейся походкой.

Вопли узника раздавались все громче. Фуке убедился, что Безмо дошел до последних ступенек. Он вставил ключ в замок первой двери.

Тогда он явственно услышал хриплый голос Людовика, звавшего в бессильной ярости:

— На помощь! Я король! На помощь!

Ключ первой двери не подходил ко второй.

Фуке пришлось отыскивать нужный ключ в связке, отобранной им у Безмо.

В это время король, не помня себя, безумный, бешеный, кричал диким, нечеловеческим голосом:

— Фуке засадил меня в эту клетку! На помощь против Фуке! Я король! На помощь к королю против Фуке!

Этот рев разрывал сердце министра. Он сопровождался ужасными ударами в дверь, наносимыми обломком стула, которым король пользовался, словно тараном. Наконец Фуке выбрал нужный ключ. Совершенно обессилевший король был уже не способен произносить членораздельные звуки, он только рычал:

— Смерть Фуке! Смерть негодяю Фуке!

Дверь отворилась.

IV

КОРОЛЕВСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Два человека, бросившиеся друг другу навстречу, внезапно остановились и в ужасе вскрикнули.

— Вы пришли убить меня, сударь? — сказал король, сразу узнав Фуке.

— Король в таком виде! — прошептал королевский министр.

И действительно, трудно представить себе что-нибудь более страшное, чем облик молодого короля в то мгновение, когда его увидел Фуке. Его одежда была в лохмотьях; его открытая и разорванная рубашка была пропитана потом и кровью, сочившейся из его исцарапанных рук и груди.

Растерянный, бледный, с пеной у рта, с торчащими в разные стороны волосами, Людовик XIV походил на статую, одновременно изображающую отчаянье, голод и страх. Фуке был так тронут, так потрясен, что подбежал к королю с протянутыми руками и с глазами, полными слез.

Людовик поднял на Фуке тот самый обломок стула, которым он только что так яростно бил в дверь.

— Вы не узнаете вернейшего из ваших друзей? — спросил Фуке с дрожью в голосе.

— Друг? Вы? — повторил Людовик, громко скрежеща зубами. В этом скрежете слышалась ненависть и жажда немедленной мести.

— И почтительного слугу? — добавил Фуке, бросаясь перед королем на колени.

Король выронил свое оружие на пол. Фуке поцеловал королю колени и нежно обнял его.

— Мой король, дитя мое! О, как вы должны были страдать!

Перемена, происшедшая в его положении, заставила короля опомниться; он взглянул на себя и, устыдившись своей растерянности, своего безумия и того, что ему оказывают покровительство, высвободился из объятий Фуке.

Фуке не понял этого непроизвольного движения короля. Он не понял, что гордость Людовика никогда не простит ему того, что он стал свидетелем такой слабости.

— Поедемте, ваше величество, вы свободны, — сказал он.

— Свободен? — повторил король. — О, вы возвращаете мне свободу, после того как дерзнули поднять руку на своего короля!

— Вы сами не верите этому! — воскликнул возмущенный Фуке. — Ведь вы не верите, что я в чем-нибудь виноват перед вами!

И он торопливо и горячо рассказал об интриге, жертвой которой стал Людовик и которая известна во всех подробностях нашим читателям.

Пока длился рассказ, Людовик переживал страшные душевные муки, и гибель, которой он избежал, настолько поразила его воображение, что к столь важной тайне, как существование брата, родившегося одновременно с ним, он не отнесся с должным вниманием.

— Сударь, — внезапно сказал он Фуке, — это рождение близнецов — ложь; непостижимо, как это вы поддались такому обману.

— Ваше величество!

— Немыслимо подозревать честь и добродетель моей матери. И мой первый министр все еще не свершил правосудия над преступниками?

— Поразмыслите, ваше величество, прежде чем гневаться. Рождение вашего брата…

— У меня один-единственный брат — мой младший брат, и вы это знаете так же, как я. Здесь, говорю вам, заговор, и один из главнейших его участников — комендант Бастилии.

— Не спешите с выводами, ваше величество. Этот человек был обманут, как и все остальные, поразительным сходством между принцем и вами.

— Какое сходство? Вот еще!

— Однако этот Марчиали, видимо, очень похож на ваше величество, раз все были введены в заблуждение.

— Чепуха!

— Не говорите этого, ваше величество: человек, готовый встретиться лицом к лицу с вашими министрами, с вашей матерью, с вашими офицерами и членами вашей семьи, должен быть безусловно уверен в своем сходстве с вами.

— Да, — прошептал король. — Где же он?

— В Во.

— В Во? И вы терпите, чтоб он все еще оставался в Во?

— Мне казалось, что прежде всего нужно было освободить короля. Я исполнил этот свой долг. Теперь я буду делать то, что прикажете, ваше величество. Я жду.

Людовик на мгновение задумался.

— Приведем в готовность войска, расположенные в Париже, — сказал он.

— Приказ на этот счет уже отдан.

— Вы отдали этот приказ! — воскликнул король.

— Да, ваше величество. Через час ваше величество будете стоять во главе десяти тысяч солдат.

Вместо ответа король схватил руку Фуке с таким жаром, что сразу сделалось очевидным, какое недоверие сохранял он до этой минуты к своему министру, несмотря на оказанную им помощь.

— И с этими войсками, — продолжал король, — мы осадим в вашем доме мятежников, которые, вероятно, успели уже укрепиться и окопаться.

— Это было бы для меня неожиданностью, — ответил Фуке.

— Почему?

— Потому что глава их, душа этого предприятия мною разоблачен, и я думаю, что весь план заговорщиков окончательно рухнул.

— Вы разоблачили самозванного принца?

— Нет, я не видел его.

— Тогда кого же?

— Глава этой затеи отнюдь не этот несчастный. Он только орудие, и его удел, как я вижу, — несчастье навеки.

— Безусловно.

— Виновник всего аббат д’Эрбле, ваннский епископ.

— Ваш друг?

— Он был моим другом, ваше величество, — с душевным благородством ответил Фуке.

— Это очень прискорбно, — сказал король тоном гораздо менее благородным.

— В такой дружбе, ваше величество, пока я не знал о его преступлении, не было ничего, позорящего меня.

— Это преступление надо было предвидеть.

— Если я виновен, я отдаю себя в ваши руки, ваше величество.

— Ах, господин Фуке, я хочу сказать вовсе не это, — продолжал король, недовольный тем, что обнаружил свои злобные мысли. — Так вот, говорю вам, что, хотя этот негодяй и был в маске, у меня шевельнулось смутное подозрение, что это именно он. Но с этим главой предприятия был также помощник, грозивший мне своей геркулесовой силой. Кто он?

— Это, должно быть, его друг, барон дю Валлон, бывший мушкетер.

— Друг д’Артаньяна! Друг графа де Ла Фер! А, — воскликнул король, произнеся последнее имя, — обратим внимание на связь заговорщиков с виконтом де Бражелоном.

— Ваше величество, не заходите так далеко! Граф де Ла Фер — честнейший человек во всей Франции. Довольствуйтесь теми, кого я вам назвал.

— Теми, кого вы мне назвали? Хорошо! Но ведь вы выдаете мне всех виновных, не так ли?

— Что ваше величество понимаете под этим?

— Я понимаю под этим, — ответил король, что, явившись во главе наших войск в Во, мы овладеем этим змеиным гнездом, и никто из него не спасется, никто.

— Ваше величество велите убить этих людей?

— До последнего.

— О, ваше величество!

— Не понимайте меня превратно, господин Фуке, — сказал высокомерно король. — Теперь уже не те времена, когда убийство было единственным, последним доводом королей. Нет, слава Богу! У меня есть парламенты, которые судят от моего имени, и эшафоты, на которых исполняются мои повеления!

Фуке побледнел.

— Я возьму на себя смелость заметить, ваше величество, что всякий процесс, связанный с этим делом, есть смертельный удар для достоинства трона. Нельзя, чтобы августейшее имя Анны Австрийской произносилось в народе с усмешкой.

— Надо, чтобы правосудие, сударь, покарало виновных.

— Хорошо, ваше величество. Но королевская кровь не может быть пролита на эшафоте.

— Королевская кровь! Вы верите в это? — с яростью воскликнул король и топнул ногой. — Это рождение близнецов — выдумка! Именно в этом, в этой выдумке, я вижу основное преступление господина д’Эрбле. И заговорщики должны понести за него более суровое наказание, чем за насилие и оскорбление.

— Наказание смертью?

— Да, сударь, да!

— Ваше величество, — твердо произнес суперинтендант и гордо вскинул голову, которую до сих пор держал низко опущенной, — ваше величество, велите, если вам будет угодно, отрубить голову французскому принцу Филиппу, своему брату. Это касается вашего величества, и вы предварительно посоветуйтесь об этом с Анной Австрийской, вашей матерью. И все, что ваше величество ни прикажете, будет уместным. Я не хочу больше вмешиваться в эти дела даже ради чести вашей короны. Но я должен просить вас об одной милости, и я прошу вас о ней.

— Говорите, — сказал король, смущенный последними словами министра. — Что вам нужно?

— Помилования господина д’Эрбле и господина дю Валлона.

— Моих убийц?

— Только мятежников, ваше величество.

— О, я понимаю, вы просите о помиловании друзей.

— Моих друзей! — воскликнул глубоко оскорбленный Фуке.

— Да, ваших друзей; безопасность моего государства требует, однако, примерного наказания всех замешанных в этом деле.

— Я не хочу обращать внимания вашего величества на то, что только что возвратил вам свободу и спас вашу жизнь.

— Сударь!

— Я не хочу обращать вашего внимания и на то, что если б господин д’Эрбле захотел стать убийцей, он мог бы попросту убить ваше величество сегодня утром в Сенарском лесу, и все было бы кончено.

Король вздрогнул.

— Выстрел из пистолета в голову, — продолжал Фуке, — и ставшее неузнаваемым лицо Людовика Четырнадцатого избавило бы навеки господина д’Эрбле от ответственности за совершенные им преступления.

Король побледнел, представив себе опасность, которой он подвергался.

— Если бы господин д’Эрбле, — продолжал суперинтендант, — был убийцей, то ему было бы незачем рассказывать мне о своем плане в надежде обеспечить ему успех. Избавившись от настоящего короля, он мог бы не бояться того, что поддельный король будет когда-либо разоблачен. Если бы узурпатор был узнан даже Анной Австрийской, он все равно остался бы ее сыном. Что же до совести господина д’Эрбле, то для него узурпатор был бы при любых обстоятельствах законным королем Франции, сыном Людовика Тринадцатого. К тому же это обеспечивало бы заговорщику безопасность, полную тайну и безнаказанность. Все это дал бы ему один-единственный выстрел. Так помилуйте же его, ваше величество, во имя того, что вы спасены!

Но король не только не был растроган этим правдивым изображением великодушия Арамиса, но, напротив, почувствовал себя глубоко униженным. Его неукротимая гордость не могла смириться с мыслью о том, что кто-то держал в своих руках, на кончике своего пальца, нить королевской жизни. Каждое слово Фуке, казавшееся ему веским доводом в пользу помилования его несчастных друзей, вливало новую каплю яда в изъязвленное сердце Людовика XIV. Итак, ничто уже нс могло умилостивить короля, и он резко бросил Фуке:

— Я, право, не возьму в толк, сударь, почему вы просите у меня помилования этих людей. Зачем просить то, что можно получить и без просьб?

— Я не понимаю вас, ваше величество.

— Но ведь это совсем просто. Где я?

— В Бастилии.

— Да, я в тюрьме. И меня считают сумасшедшим, не так ли?

— Да, ваше величество.

— И здесь знают лишь Марчиали?

— Да, Марчиали.

— В таком случае оставьте все, как оно есть. Предоставьте сумасшедшему гнить в каземате, и господам д’Эрбле и дю Валлону не понадобится мое прощение. Но вый король одарит их своею милостью.

— Вы напрасно оскорбляете меня, ваше величество, — сухо ответил Фуке. — Я не ребенок, а г-н д’Эрбле не настолько глуп, чтобы упустить из виду все эти соображения. Если б я хотел возвести на трон нового короля, как вы говорите, мне не было бы нужды врываться силой в Бастилию, чтобы извлечь вас отсюда. Это не имело бы ни малейшего смысла. У вашего величества ум помутился от гнева. Иначе вы бы не оскорбляли без всякого основания вашего верноподданного, оказавшего вам столь исключительную услугу.

Людовик понял, что зашел неподобающе далеко и что ворота Бастилии еще не открылись пред ним, а между тем шлюзы, которыми великодушный Фуке сдерживает свой гнев, начинают уже открываться.

— Я сказал это вовсе не для того, чтобы нанести вам оскорбление, сударь, — проговорил король. — Вы обращаетесь ко мне с просьбой о помиловании, и я отвечаю вам, руководясь моей совестью, а моя совесть подсказывает. что виновные, о которых мы говорим, не заслуживают ни помилования, ни прощения.

Фуке молчал.

— То, что я делаю, — добавил король, — столь же благородно, как то, что сделали вы, и, быть может, даже еще благороднее, потому что вы ставите мне условия, от которых может зависеть моя свобода и моя жизнь, и отказать— значит пожертвовать и той и другой.

— Я и в самом деле не прав, — согласился Фуке, — да, я имел вид человека, вымогающего для себя милость; я в этом раскаиваюсь и прошу прощения, ваше величество.

— Вы прощены, дорогой господин Фуке, — сказал король с улыбкой, окончательно вернувшей ясность его лицу, измученному столькими переживаниями.

— Я получил ваше прощение, — продолжал упрямо министр, — а господа д’Эрбле и дю Валлон?

— Никогда, пока я жив, не получат его, — ответил неумолимый король. — И сделайте одолжение, никогда больше не заговаривайте со мной об этом.

— Повинуюсь, ваше величество.

— И вы не сохраните враждебного чувства ко мне?

— О нет, ваше величество, ведь я это предвидел и потому принял кое-какие меры.

— Что это значит?

— Господин д’Эрбле как бы отдал себя в мои руки, господин д’Эрбле дал мне счастье спасти моего короля и мою родину. Я не мог осудить господина д’Эрбле на смерть. Я также не мог подвергнуть его законнейшему гневу вашего величества, это было бы все равно что собственноручно убить его.

— Что же вы сделали?

— Я предоставил господину д’Эрбле лучших лошадей из моей конюшни, и они опередили на четыре часа всех тех, кого ваше величество сможет послать в погоню за ними.

— Пусть так! — пробормотал Людовик. — Свет все же достаточно велик, чтобы мои слуги наверстали те четыре часа, которые вы подарили господину д’Эрбле.

— Даря ему эти четыре часа, я знал, что дарю ему жизнь. И он сохранит ее.

— Как так?

— После хорошей езды, опережая все время на четыре часа погоню, он достигнет моего замка Бель-Иль, который я предоставил ему как убежище.

— Но вы забываете, что подарили Бель-Иль не кому иному, как мне.

— Не для того, однако, чтобы там арестовали моих гостей.

— Значит, вы его отнимаете у меня.

— Для этого — да, ваше величество.

— Мои мушкетеры займут его, вот и все.

— Ни ваши мушкетеры, ни даже вся ваша армия, ваше величество, — холодно произнес Фуке, — Бель-Иль неприступен.

Король позеленел, и в глазах его засверкали молнии. Фуке понял, что он погиб, но суперинтендант был не из тех, кто отступает, когда их зовет голос чести. Он выдержал огненный взгляд короля. Людовик подавил в себе бешенство и после непродолжительного молчания произнес:

— Мы едем в Во?

— Я жду приказаний вашего величества, — ответил Фуке, отвешивая низкий поклон, — но мне кажется, что вашему величеству необходимо переменить платье, прежде чем вы предстанете перед вашим двором.

— Мы заедем в Лувр. Идемте.

И они прошли мимо растерянного Безмо, который увидел еще раз, как выходил из Бастилии Марчиали. Комендант в ужасе вырвал у себя последние остатки волос.

Правда, Фуке дал ему в руки приказ, на котором король написал:

"Видел и одобрил. Людовик".

Безмо, неспособный больше связать хотя бы две мысли, в ответ на это ударил изо всей силы кулаком по собственной голове.

Назад: XLI ГАСКОНЕЦ ПРОТИВ ДВАЖДЫ ГАСКОНЦА

Дальше: V ЛЖЕКОРОЛЬ