XXIV

КАК МАРИАННА ПИКО ОПЛАКИВАЛА СВОЕГО МУЖА

При появлении деверя — Марианна Пико совсем не ожидала увидеть его в столь поздний час — бедную женщину охватило неясное предчувствие беды; у нее подкосились ноги, и она без сил опустилась на стул.

Между тем Жозеф молча, не торопясь, приближался к ней, и она смотрела на него с таким ужасом, словно перед ней был призрак.

Подойдя к очагу, он, не проронив ни слова, придвинул себе стул, сел и стал помешивать пепел в очаге палкой, которая была в его руке.

Вспыхнувший в очаге огонь осветил его лицо, и Марианна увидела, что он был необычно бледен.

— Ради Бога, Жозеф, — взмолилась она, — скажите, что произошло?

— Марианна, что за недоумки приходили к вам сегодня вечером? — произнес шуан, отвечая вопросом на вопрос.

— Никого не было, — сказала Марианна, для большей убедительности покачав отрицательно головой.

И затем в свою очередь она спросила:

— Жозеф, вы, случайно, не видели вашего брата?

— С кем он ушел из дома? — спросил шуан, желавший, по-видимому, только задавать вопросы, но никак не отвечать.

— Повторяю вам еще раз: никто не приходил. Около четырех часов вечера он пошел расплатиться с мэром Ла-Ложери за ту гречку, что на прошлой неделе купил у него для вас.

— С мэром Ла-Ложери? — переспросил Жозеф Пико, нахмурив брови. — Ах, да, метр Куртен… Еще один отъявленный негодяй! Я уже давно говорил Паскалю и даже сегодня утром повторил: "Не искушай Господа, от которого ты отрекся, или же с тобой приключится беда!"

— Жозеф! Жозеф! — воскликнула Марианна. — И вы еще смеете ссылаться на Бога, когда с такой ненавистью говорите о брате, который так любит вас и вашу семью, что отдал бы свой последний кусок хлеба вашим детям! Если, к несчастью, наш бедный край сотрясают гражданские распри, зачем вам нужно, чтобы они проникали в нашу семью? Боже мой, оставьте при себе ваши убеждения, и пусть ваш брат остается при своих; в отличие от вас, он настроен миролюбиво. Его ружье висит на стене; он держится в стороне от политических партий и интриг, никому не угрожая, в то время как за последние полгода вы ни разу не вышли из дома, не вооружившись до зубов! Вот уже полгода, как вы не перестаете угрожать жителям города, где живут мои родители, и даже нам!

— Лучше выходить из дома с оружием в руках и открыто выступать против недоумков, как это делаю я, чем трусливо предавать тех, с кем рядом живешь, приводить с собой новых синих, служить им проводником, когда они пробираются по нашим полям, чтобы разграбить замки тех, кто еще сохранил веру.

— Кто же был проводником солдат?

— Паскаль.

— Когда? Где?

— Этой ночью у брода Пон-Фарси.

— Мой Бог! Я слышала выстрелы именно со стороны брода! — воскликнула Марианна.

Неожиданно в глазах несчастной женщины появилась растерянность.

Она посмотрела на руки Жозефа.

— У вас на руках кровь! — воскликнула она. — Чья это кровь, Жозеф? Скажите мне! Чья это кровь?

Шуан хотел было спрятать руки за спиной, но передумал.

— Это кровь, — ответил Жозеф, бледное лицо которого вдруг стало багровым, — это кровь того, кто предал своего бога, свою страну и своего короля; это кровь человека, забывшего, что синие послали его отца на эшафот, а брата — на каторгу, и после всего этого он не побоялся служить им!

— Вы убили моего мужа! Вы убили вашего брата! — воскликнула Марианна, с вызовом глядя на Жозефа.

— Нет, не я, — ответил Жозеф.

— Ты лжешь!

— Нет, клянусь, что не я.

— Если ты говоришь, что не ты убил своего брата, поклянись мне, что поможешь мне за него отомстить.

— Чтобы я, Жозеф Пико, помог вам за него отомстить! Ну, уж нет и еще раз нет, — глухим голосом ответил шуан, — хотя я и не поднял руку на своего брата, я одобряю тех, кто его прикончил; и если бы я оказался на их месте, то клянусь Господом Богом, поступил бы с ним точно так же, хотя он и мой брат!

— Повтори, что ты сейчас сказал! — воскликнула Марианна. — Мне кажется, что я ослышалась.

Шуан снова повторил слова, которые он только что произнес.

— Будь ты проклят, как и они! — воскликнула Марианна, занося в исступлении руку над головой деверя. — И пусть на тебя, братоубийцу в помыслах своих, падет возмездие; теперь нас только двое, чтобы отомстить за него: Бог и я! И я не отступлюсь, если даже от меня отступится Бог!

Затем с неожиданной для оторопевшего шуана властностью в голосе она спросила:

— А теперь говори, где он? Что они сделали с ним? Говори! Говори же! Ты мне отдашь хотя бы его труп?

— Когда я прибежал на выстрелы, — произнес Жозеф, — он еще дышал. Я взял его на руки, чтобы отнести домой, но он по дороге умер.

— И тогда ты сбросил его как собаку в придорожную канаву, не так ли, Каин? О! А я-то, когда читала Библию, не могла поверить, что такое возможно!

— Нет, — произнес Жозеф, — я оставил его труп в саду.

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула бедная женщина. Она тряслась как в лихорадке. — Боже мой, Жозеф, возможно, ты ошибся… возможно, он еще дышит, возможно, его еще можно спасти! Идем со мной, Жозеф! Идем со мной! И если он не умер, я прощу тебе то, что ты водишь дружбу с убийцами собственного брата…

Она сняла со стены горящую лампу и бросилась к двери.

Но, вместо того чтобы следовать за ней, Жозеф Пико, уже несколько секунд прислушивавшийся к тому, что происходило снаружи дома, различил какой-то шум, и это было похоже на топот солдат, приближавшихся к хижине; подождав, пока исчезнет в дверном проеме свет от лампы в руках невестки, он вышел из дома, обогнул дворовые постройки, перелез через живую изгородь, разделявшую поле, и бросился в сторону Машкульского леса, темневшего в пятистах шагах от дома.

Несчастная Марианна тем временем металась по саду.

Обезумев от горя, она в горячке водила лампой вокруг себя, забывая при этом смотреть на освещенную траву; ей казалось, что она обрела способность видеть в темноте, чтобы найти тело мужа.

Вдруг, проходя по месту, где она уже проходила два или три раза, она чуть было не упала, неожиданно обо что-то споткнувшись; при этом ее руки наткнулись на человеческое тело, прислоненное к лестнице.

Марианна в ужасе закричала. Упав на бездыханное тело, она крепко прижала его к себе; затем, взяв его на руки, как в других обстоятельствах взяла бы ребенка, она перенесла его в дом и положила на кровать.

Несмотря на постоянные ссоры между братьями, жена Жозефа прибежала в комнату Паскаля.

Увидев распростертое на кровати тело, она с плачем упала перед ним на колени.

Взяв в руки лампу, которую принесла с собой невестка (свою лампу она оставила в саду на том месте, где нашла Паскаля), Марианна осветила лицо мужа.

Рот и глаза Паскаля Пико были открыты, словно он был еще жив.

Марианна приложила руку к его груди: сердце не билось.

Повернувшись лицом к невестке (та, плача, продолжала молиться), вдова Паскаля Пико с покрасневшими и, казалось, метавшими молнии глазами, воскликнула:

— Вот что шуаны сделали с моим мужем! Вот что Жозеф сделал со своим братом! Клянусь, не отходя от тела мужа, что не будет мне ни минуты покоя, пока убийцы не заплатят кровью за его смерть!

— Клянусь честью, бедняжка, вам не придется долго ожидать! Или я потеряю свое честное имя, — раздался за ее спиной мужской голос.

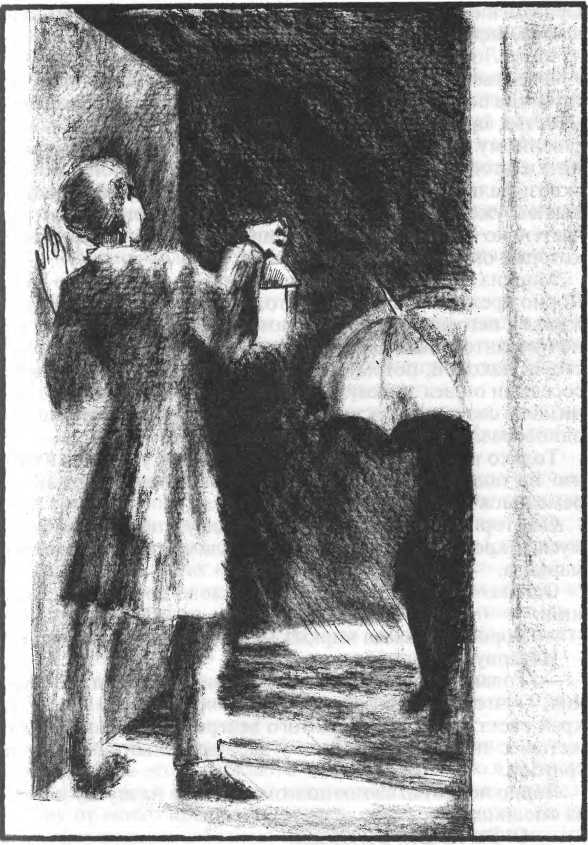

Женщины одновременно обернулись и увидели офицера, закутанного в плащ.

Офицер вошел в комнату так тихо, что они не заметили.

В проеме двери поблескивали ружейные штыки.

Послышалось ржание лошадей, почувствовавших запах крови.

— Кто вы? — спросила Марианна.

— Такой же старый солдат, как и ваш муж, человек, достаточно повоевавший, чтобы иметь право вам сказать, что тех, кто погиб за родину, как он, не оплакивают — за них мстят.

— Сударь, я не кляну судьбу, — ответила вдова, покачав головой с растрепанными волосами. — Что привело вас в этот дом, в тот же час, когда туда постучалась смерть?

— Ваш муж должен был быть нашим проводником в одной очень важной для спасения вашего края экспедиции: мы должны были помешать напрасному кровопролитию; вы не могли бы указать нам кого-нибудь, кто бы мог его заменить?

— Встретятся ли на вашем пути шуаны? — спросила Марианна.

— Возможно, — ответил офицер.

— Отлично, в таком случае я буду вашим проводником! — воскликнула вдова, снимая висевшее на стене ружье мужа. — Куда вы направляетесь? Я отведу вас; дайте мне только патронов.

— Нам необходимо добраться до замка Суде.

— Хорошо, я вас туда проведу, дорога мне известна.

И, бросив последний взгляд на тело мужа, вдова Паскаля Пико первой вышла из дома, за ней последовал генерал.

Жена Жозефа осталась молиться у тела своего деверя.

XXV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, КАК ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЮБВИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДАЖЕ У ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ИХ РАНЬШЕ НЕ ИМЕЛ

Мы оставили барона Мишеля в ту минуту, когда он принимал важное решение.

Именно тогда он и услышал шаги в коридоре.

Барон тут же лег в постель, закрыл глаза и прислушался. Кто-то прошелся взад-вперед мимо его двери, но так и не остановился.

Он понял, что это была не мать и что искали не его. Юный барон открыл глаза и, приподнявшись на подушках, задумался.

Ему теперь было нелегко.

Он должен был либо порвать с матерью, чьи желания всегда были законом для него, и отказаться от честолюбивых планов, которые она вынашивала для своего сына и которые продолжали волновать пылкое воображение молодого барона, распрощаться с почестями, обещанными юному миллионеру сильными мира сего, что пришли к власти в результате июльских событий, и пуститься в рискованное предприятие, хотя оно, без сомнения, чревато кровопролитием и может повлечь за собой ссылку, потерю имущества и даже смерть (но в нее, он, по своей молодости, еще не верил, считая, что она обойдет его стороной), — либо безропотно покориться необходимости и забыть Мари.

Надо сказать, что колебания Мишеля длились совсем недолго.

Упрямство есть не что иное, как первый признак слабости, которая порой доходит до жестокости.

Впрочем, у юного барона было слишком много веских доводов, чтобы не отступать.

По долгу чести он был обязан предупредить графа де Бонвиля об опасности, подстерегавшей лично его и сопровождаемую им важную персону.

И здесь он мог упрекнуть себя только в излишней медлительности.

Итак, после недолгих размышлений Мишель сделал свой выбор.

Несмотря на меры предосторожности, принятые его матерью, он вдоволь начитался романов, чтобы знать, как в случае необходимости можно использовать пару простыней вместо лестницы: именно об этом он и подумал прежде всего. К несчастью, его спальня была расположена как раз над комнатой для прислуги, и из окна ее сразу бы увидели, как он раскачивается между небом и землей, хотя, как мы сказали, уже наступили сумерки; кроме того, несмотря на решимость во что бы то ни стало покорить сердце той, кого он любил, от одной только мысли, что ему придется спускаться по столь непрочной веревке с большой высоты, наш герой почувствовал, как на его теле проступал холодный пот.

Внизу перед его окнами рос огромный канадский тополь; его ветви не доходили всего на четыре или пять футов до балкона.

Даже непривычному к акробатическим упражнениям Мишелю не составило бы труда спуститься по стволу этого тополя; но как добраться до ветвей, если молодой человек не рассчитывал на упругость своих ног для такой попытки?

Попав в затруднительное положение, он быстро нашел выход.

Пошарив по углам, он наткнулся на рыбацкие снасти, которыми он в свое время пользовался, когда ловил карпов и плотву в озере Гран-Льё (то было единственное невинное развлечение, на какое, несмотря на всю свою назойливую заботу, его мать не наложила запрета).

Отобрав одну из удочек, он прицепил к ней крючок и прислонил к окну.

Подойдя к кровати, он снял простыню.

К одному концу простыни он привязал подсвечник, ибо для осуществления замысла ему был необходим тяжелый предмет: под руку попал подсвечник, он и взял его.

Он постарался бросить привязанный к простыне подсвечник таким образом, чтобы перекинуть его через самую толстую ветвь тополя.

Затем с помощью удочки он подцепил крючком свободный конец простыни и притянул к себе.

После этого он крепко привязал к балкону оба конца простыни; получилось нечто похожее на вполне надежный подвесной мост, перекинутый к тополю из окна.

Взгромоздившись на импровизированный мост верхом, как матрос на рею мачты, молодой человек начал осторожно продвигаться вперед и благополучно добрался сначала до ветви дерева, а затем спустился по стволу дерева на землю.

Не заботясь больше о том, что его могли увидеть из дома, он торопливо пересек лужайку и бегом направился в Суде, дорогу к которому он теперь знал лучше, чем кто-либо другой.

Когда он поравнялся со скалой Сервьер, ему послышались выстрелы, раздавшиеся где-то между Монтегю и озером Гран-Льё.

Его охватило смятение.

Каждый из выстрелов болью отдавался в сердце молодого человека: в самом деле, выстрелы предупреждали об опасности, возможно, даже о предсмертной агонии тех, кого он любил, и от одной этой мысли он цепенел от ужаса. Когда же Мишель подумал, что Мари могла обвинить его, взвалить на него всю ответственность за несчастья, от каких он не сумел уберечь ни ее, ни ее отца, ни ее сестру, ни их друзей, глаза его наполнились слезами.

И вместо того чтобы при звуках выстрелов замедлить шаг, он, напротив, побежал и через несколько минут уже достиг опушки Машкульского леса.

И тут, свернув с дороги, он стремглав помчался по тропинке, по которой уже не раз ходил, сокращая немного путь, чтобы выиграть хотя бы несколько минут.

Пробираясь под густой кроной деревьев, время от времени проваливаясь в ямы, спотыкаясь о придорожные камни, цепляясь за кусты, настолько темно было в лесу и так узка была тропинка, он наконец добрался до так называемого Ущелья дьявола.

Когда молодой человек перепрыгивал через ручей, протекавший по дну ущелья, из-за кустов выскочил незнакомец и набросился на него; от неожиданности юный барон потерял равновесие и свалился в грязный ручей; тут же он почувствовал у виска холодное дуло пистолета.

— Не кричать! Ни звука! Или вы уже покойник! — услышал он.

Молодой человек пребывал в столь незавидном положении около минуты, показавшейся ему целой вечностью.

Мужчина уперся коленом в его грудь, не давая Мишелю приподняться, и замер, словно кого-то ожидая.

Наконец, устав ждать, он издал крик лесной совы.

Из глубины леса раздался ответный крик; затем послышались чьи-то быстрые шаги и новое действующее лицо появилось на сцене.

— Это ты, Пико? — спросил мужчина, придерживавший коленом юного барона.

— Нет, это не Пико, — прозвучало в ответ, — это я.

— Кто это я?

— Это я, Жан Уллье.

— Жан Уллье! — воскликнул первый с такой неподдельной радостью, что даже привстал над пленником. — Это и впрямь ты? Так тебе удалось ускользнуть от красных штанов?

— С вашей помощью, друзья мои; но нам нельзя терять ни минуты, если мы хотим избежать больших бедствий.

— Что надо делать? Теперь, когда ты снова на свободе и вместе с нами, все будет хорошо.

— Сколько с тобой людей?

— Нас было восемь человек, когда мы выходили из Монтегю; по дороге к нам присоединились парни из Вьейвиня; теперь нас человек пятнадцать или восемнадцать.

— А ружья есть у всех?

— Да, у всех.

— Хорошо. И где же твои люди?

— На опушке леса.

— Надо позвать их.

— Будет сделано.

— Ты знаешь развилку Раго?

— Как свои пять пальцев.

— Вот там вы и подождете солдат, но не в зарослях, а на открытой местности; ты прикажешь открыть огонь, когда они будут в двадцати шагах от вас. Вы должны постараться вывести из строя как можно больше солдат: все же несколькими негодяями будет меньше.

— Хорошо, а затем?

— После первого залпа вы разделитесь на две группы: одна направится по тропинке, ведущей в Ла-Клутьер, а другая — по дороге в Бургньё. Конечно, вы будете отходить, отстреливаясь на ходу; надо, чтобы солдаты за вами погнались.

— И свернули с дороги, не так ли?

— Именно так, Герен.

— Да, но… а чем займешься ты?

— Я постараюсь как можно быстрее добраться до Суде. Мне надо успеть добежать за десять минут.

— Ох! Жан Уллье! — воскликнул крестьянин, с сомнением покачав головой.

— А что такое? — встрепенулся Жан Уллье. — Может быть, кто-то во мне сомневается?

— В тебе никто не сомневается, но мои люди никому не доверяют, кроме тебя.

— Тебе сказано, что через десять минут я должен уже быть в Суде; если Жан Уллье так сказал, так и будет! А ты в ближайшие полчаса займешься солдатами — вот и все, что ты должен сделать.

— Жан Уллье! Жан Уллье!

— Что?

— А если наши парни откажутся поджидать красные штаны на открытом месте?

— Скажи им, что такова Божья воля!

— Вот если бы ты сам приказал, они бы тебя послушались; но боюсь, что меня… с ними Жозеф Пико, а ты ведь хорошо знаешь, что для него никто не указ.

— Но кто пойдет в Суде вместо меня?

— Я, если вы не против, господин Жан Уллье, — раздался голос словно из преисподней.

— Кто это? — спросил Жан Уллье.

— Человек, которого я только что взял в плен, — ответил шуан.

— Как его звать?

— О! Я еще не успел спросить его имя.

— Кто вы? — строгим голосом спросил Жан Уллье.

— Барон де ла Ложери, — ответил молодой человек, которому наконец удалось привстать.

Железная рука вандейца невольно разжалась, отпуская его, и он тут же этим воспользовался, чтобы перевести дыхание.

— А! Мишель… Вы опять здесь? — сердито произнес вполголоса Жан Уллье.

— Да, когда господин Герен меня остановил, я как раз направлялся в Суде предупредить моего друга Бонвиля и Малыша Пьера о том, что их убежище раскрыто.

— И как вы об этом узнали?

— Подслушав вчера вечером разговор моей матери с Куртеном.

— Как же случилось, что, имея столь благородные намерения, вы не поторопились сразу же предупредить вашего друга? — продолжал допрашивать Жан Уллье с сомнением и одновременно с иронией в голосе.

— По той простой причине, что баронесса заперла меня в моей комнате, расположенной на третьем этаже, и только с наступлением ночи мне удалось с риском для жизни выбраться через окно.

Жан Уллье на несколько секунд погрузился в раздумья: его предубеждение ко всему, что исходило из Ла-Ложери, было настолько сильным, а ненависть ко всем, кто носил фамилию Мишель, столь глубокой, что ему претила даже мысль принять какую бы то ни было услугу от молодого человека, ибо, несмотря на наивное простодушие ответов юного барона на его вопросы, подозрительный вандеец продолжал опасаться, не скрывает ли та готовность, с которой тот отвечал на его вопросы, предательство.

Однако в то же время он понимал, что Герен был прав. В столь решающий час только он может внушить шуанам достаточно веры в самих себя, чтобы они позволили врагу преследовать их; только он может принять необходимые меры, чтобы замедлить продвижение синих.

С другой стороны, рассудил он, Мишелю лучше, чем любому крестьянину, удастся убедить графа де Бонвиля в том, что ему грозит опасность. И, все еще сомневаясь, он согласился принять услугу от отпрыска ненавистного ему семейства.

Но все же у него против воли вырвался шепот:

— Черт с тобой, волчонок! У меня нет другого выхода!

Затем уже громко он произнес:

— Хорошо, отправляйтесь! По крайней мере, у вас ноги-то крепкие?

— Железные!

— Гм! — усомнился Жан Уллье.

— Если бы с нами была мадемуазель Берта, она смогла бы подтвердить.

— Мадемуазель Берта? — спросил Жан Уллье, нахмурившись.

— Да, когда возникла необходимость вызвать к папаше Тенги врача, мне потребовалось всего пятьдесят минут, чтобы преодолеть два с половиной льё дороги туда и обратно.

Жан Уллье покачал головой с видом человека, далеко не убежденного доводом юноши.

— Вы бы лучше занялись своими врагами, — сказал Мишель, — и целиком положились на меня. Вам понадобилось бы десять минут, чтобы добраться до Суде. А я готов с вами поспорить, что буду там через пять.

И молодой человек, стряхнув с себя грязь, уже приготовился бежать.

— Вы хорошо знаете дорогу? — спросил его Жан Уллье.

— Еще бы! Мне она знакома так же, как дорожки в парке Ла-Ложери.

И, повернувшись в сторону замка Суде, он сказал на прощание вандейцу:

— Удачи вам, господин Жан Уллье!

Жан Уллье задумался: ему совсем не понравились слова юного барона о том, что тому известны окрестности замка его хозяина.

— Ну, ладно, — проворчал наконец он. — Разберемся, когда будет больше времени.

Затем он обратился к Герену:

— А ты зови ребят.

Сняв с ноги сабо, шуан поднес его к губам и подул в него так, что раздался звук, похожий на волчий вой.

— Ты полагаешь, что они тебя услышат? — спросил Жан Уллье.

— Я в этом уверен! Ветер донесет до них сигнал сбора по тревоге.

— Тогда не стоит их поджидать здесь. Надо выйти на развилку Раго. По дороге ты снова подашь сигнал, так мы сбережем драгоценные минуты.

— Сколько в нашем распоряжении времени до прихода солдат? — спросил Герен, устремившись в лесную чащу вслед за Жаном Уллье.

— Еще целых полчаса. Они остановились на ферме Ла-Пишардьер.

— На ферме Ла-Пишардьер? — спросил в раздумье Герен.

— Вне всякого сомнения. Они наверняка подняли с постели Паскаля Пико, взяв его в проводники. Ведь он для них просто находка, не правда ли?

— Паскаль Пико уже не сможет никому служить проводником: Паскаль Пико заснул вечным сном! — мрачно произнес Герен.

— А! Вот в чем дело! — произнес Жан Уллье. — Теперь понятно… так это был он?

— Да, это был он.

— Вы его убили?

— Он сопротивлялся, он звал на помощь. Солдаты были совсем рядом. Нам ничего не оставалось, как его прикончить!

— Бедный Паскаль! — вздохнул Жан Уллье.

— Да, — продолжал Герен, — хотя и недоумок, но мужик храбрый.

— А его брат? — спросил Жан Уллье.

— Его брат?..

— Ну да, Жозеф.

— Он смотрел, — ответил Герен.

Жан Уллье вздрогнул, словно волк, получивший в бок заряд крупной дроби. Он не сгибался под ударами, достававшимися ему в ходе упорной схватки не на жизнь, а на смерть, какой бывают все гражданские войны, но удара га кой силы он не ожидал, и у него от ужаса мурашки пробежали по телу.

Чтобы скрыть свое волнение от Герена, он ускорил шаг и, несмотря на полную темноту, продирался сквозь заросли так же быстро, как на охоте, когда бежал за собаками, взявшими след дичи.

Герен, время от времени останавливавшийся, чтобы подать сигнал своим людям, едва поспевал за ним.

Неожиданно он услышал чей-то тихий свист, словно кто-то подавал ему знак остановиться.

Он уже добрался до места в лесу, прозванного порогом Боже.

До развилки Раго оставалось совсем немного.

XXVI

ПОРОГ БОЖЕ

Порогом Боже назывался болотистый участок местности, после которого дорога, ведущая в Суде, начинала круто подниматься вверх.

Она пролегала по одному из самых обрывистых склонов, поросших лесом.

Отряд "красных штанов", как Герен называл солдат, должен был сначала преодолеть болото, а затем уже подняться почти на отвесную скалу.

Жан Уллье дошел до того места дороги, где она пролегала по гати через болото, и уже было собирался начать подъем в гору.

Как мы уже сказали, добравшись до этого участка дороги, он свистнул Герену; явившись, тот застал его погруженным в раздумья.

— Ну, — спросил его Герен, — о чем ты задумался?

— Я вдруг подумал, — ответил Жан Уллье, — что это место, пожалуй, лучше подходит для засады, чем развилка Раго.

— Тем более, — согласился с ним Герен, — вон телега, за ней и можно укрыться.

Жан Уллье, не заметивший сначала телегу, внимательно ее осмотрел.

Тяжело нагруженная бревнами, она была оставлена лесорубами на ночь с краю болота; по всей видимости, ночь застала их за работой и они не решились вывозить лес по узкой, похожей на мостки дороге, проложенной через топкое болото.

— Мне пришла в голову одна мысль, — произнес Жан Уллье, погладывая то на телегу, то на возвышавшийся подобно темной крепостной стене холм по другую сторону болота, — только для этого надо будет…

И Жан Уллье огляделся по сторонам.

— Что надо сделать?

— Подождем, пока все соберутся.

— Так вот же они, — сказал Герен, — посмотри, к нам подходит Патри, идут братья Гамбье и люди из Вьейвиня, а вот и Жозеф Пико.

Жан Уллье отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с Жозефом Пико.

Со всех сторон к ним спешили шуаны. Они выходили поодиночке из зарослей: казалось, что до этого они прятались за каждым кустом.

Вскоре все были в сборе.

— Парни, — обратился к ним Жан Уллье, — с того времени как Вандея стала достойна своего имени, то есть с тех пор как ее сыны взялись за оружие, еще ни разу перед ними не стояла столь ответственная задача — доказать на деле свою добрую волю и веру. Если нам не удастся остановить солдат, посланных Луи Филиппом, несомненно произойдет огромное несчастье. Беда будет такой великой, дети мои, что слава нашего края тут же померкнет. Что до меня, то я твердо решил скорее погибнуть здесь, на пороге Боже, чем позволить этому посланному дьяволом отраду продвинуться вперед.

— Мы с тобой, Жан Уллье, — ответил ему хор голосов.

— Отлично! Я не ожидал другого ответа от людей, шедших от самого Монтегю, чтобы освободить меня и сделавших это. Ну, а сейчас для начала вы не можете мне помочь закатить эту телегу на вершину склона?

— Попробуем, — ответили вандейцы.

Жан Уллье встал впереди, и тяжело нагруженная телега — одни подталкивали сзади ее колеса, а другие тянули ее спереди за оглобли — без труда преодолела заболоченный участок дороги, и ее скорее подняли на руках, чем закатили па вершину откоса.

После того как Жан Уллье подложил под колеса телеги камни, чтобы она не скатилась под тяжестью собственного веса вниз по склону, по которому ее с таким трудом втащили, он сказал:

— А теперь вам надо окружить болото и укрыться в кустах; разбейтесь на две группы: одна должна спрятаться на правой стороне болота, а другая — на левой, а когда настанет нужная минута и вы услышите мою команду "Огонь!", стреляйте. Если солдаты бросятся за вами, на что я и рассчитываю, вы, не спеша, начнете отходить в сторону Грантьё и постараетесь увести их за собой как можно дальше от Суде, куда они держат путь. Если же они не последуют за вами, тогда мы с двух сторон перекроем им дорогу на развилке Раго и там дадим бой и будем стоять до конца.

Шуаны поспешили укрыться за кустами по обе стороны болота. С Жаном Уллье остался лишь один Герен.

Вандеец лег и припал ухом к земле.

— Они приближаются, — сказал он, — и продвигаются вперед по дороге, ведущей в Суде, как будто она им хорошо знакома. Кто же их ведет, если Паскаль Пико мертв?

— Вероятно, они нашли на ферме другого крестьянина и заставили его стать их проводником.

— Тогда надо и его убрать… Оказавшись в чаще Машкульского леса без проводника, ни один из них не сумеет вернуться в Монтегю!

— Вот как! Жан Уллье, а ведь у тебя нет ружья?

— У меня, — усмехнувшись, ответил старый вандеец, — есть одно средство, что сразит побольше врагов, чем твой карабин, и будь спокоен, минут через десять, если все пойдет так, как я задумал, на пороге Боже не будет недостатка в ружьях.

С этими словами Жан Уллье, поднявшись на ноги, стал вновь взбираться на холм, откуда наполовину спустился, чтобы дать последние указания перед боем, и подошел к I слеге.

И как раз вовремя: с вершины он услышал, как с другой стороны холма посыпались камни, выбивавшиеся из-под копыт лошадей, и ему удалось разглядеть в темноте две или три искры, высеченные подковами.

Кроме того, ночной воздух был наполнен характерной дрожью, свидетельствовавшей о приближении вооруженных людей.

— Иди к ребятам, — сказал он Герену. — А я останусь здесь.

— Зачем?

— Сейчас увидишь.

Герен подчинился.

Жан Уллье забрался под телегу и затаился в напряженном ожидании.

Не успел Герен присоединиться к своим товарищам, как на краю болота появились два егеря, ехавшие впереди отряда.

Увидев перед собой препятствие, они в нерешительности остановились.

— Прямо! — раздался чей-то уверенный голос, похоже женский. — Прямо!

Оба егеря ступили в болото; благодаря проложенной через него гати, они без труда его преодолели и стали взбираться наверх, подходя все ближе и ближе к телеге и, следовательно, к Жану Уллье.

Когда же они подошли шагов на двадцать, прятавшийся под телегой Жан Уллье подтянулся руками к оси, а ногами уперся в передние перекладины и замер затаив дыхание.

Вскоре егеря авангарда подъехали совсем близко.

Не слезая с лошадей, они оглядели телегу и, не заметив ничего подозрительного, отправились дальше.

К краю болота подошли основные силы отряда.

Сначала болото перешла вдова Пико, затем переправился генерал, потом пришла очередь егерей.

А уже за егерями последовала пехота.

В таком порядке и пересекли болото.

Но в ту минуту, когда солдаты выбирались на твердую почву и начали карабкаться в гору, неожиданно с ее вершины до них донесся приближавшийся шум, похожий на раскаты грома; под ними задрожала земля: с вершины холма на них стремительно неслось что-то огромное, похожее на лавину, сокрушая все на своем пути.

— Посторонись! — крикнул Дермонкур так громко, что его голос перекрыл эти жуткие звуки.

Схватив вдову за руку, он пришпорил коня — тот прыгнул и бросился в придорожные кусты.

Генерал прежде всего подумал о спасении проводника: именно его жизнь была ему особенно дорога в это мгновение.

Проводнику и генералу уже ничего не грозило.

Но большинство солдат не успели выполнить приказ своего командира. Услышав странный шум, они словно оцепенели. Не зная, с каким новым врагом им придется иметь дело, ничего не видя в темноте, ощущая опасность кругом, они замерли посреди дороги, по которой набирала скорость телега: именно ее и столкнул Жан Уллье вниз по склону, и она обрушилась на них подобно огромному ядру, убивая на своем пути всех, кто оказывался под ее колесами, нанося увечья тем, на кого падали ее обломки.

Катастрофа вызвала всеобщую растерянность, и только Дермонкур не утратил самообладания. Зычным голосом он приказал:

— Вперед, солдаты! Вперед! Скорее выбирайтесь из западни!

В ту же секунду раздался не менее громкий, чем у генерала, голос:

— Огонь, ребята!

Кусты, что росли по краю болота, осветились вспышками выстрелов, и на маленький отряд посыпался град пуль.

Голос, подавший команду стрелять, прозвучал впереди колонны, в то время как выстрелы раздались сзади; генерал, матерый солдат, был не менее хитер, чем Жан Уллье, и разгадал маневр противника.

Нападавшие стремились изменить направление их движения.

— Вперед! — воскликнул он. — Не теряйте времени на ответные действия… Вперед! Вперед!

Отряд перешел на бег; частая стрельба не помешала ему добраться до вершины холма.

Пока генерал с солдатами поднимался вверх по склону, Жан Уллье под прикрытием вересковых зарослей быстро спускался с холма, чтобы присоединиться к своим товарищам.

— Браво! — сказал Герен. — Ах! Если бы у нас было хоть с десяток таких воинов, как ты, и еще несколько груженных лесом телег, как та, мы бы уже покончили к этому часу с проклятыми солдатами.

— Гм! — хмыкнул Жан Уллье. — Я вовсе не так доволен нашими успехами, как ты. Я ведь надеялся, что солдаты повернут назад, но у нас ничего не вышло: похоже, что они не свернут со своего пути. Итак, на развилку Раго! И как можно быстрее!

— Кто это тут заявляет о том, что красные штаны не свернули со своего пути? — спросил кто-то в темноте.

Жан Уллье подошел к болотной прогалине, откуда прозвучал голос, и увидел Жозефа Пико.

Вандеец, встав на колено и положив рядом ружье, со знанием дела выворачивал карманы трех солдат, сбитых с ног и раздавленных гигантским снарядом, выпущенным Жаном Уллье.

Старый охотник отвернулся, не в силах побороть отвращение.

— Послушайте, что скажет Жозеф, — шепнул Герен на ухо Жану Уллье, — послушайте его. Ведь он видит в ночи не хуже кошки, и его совет может нам пригодиться.

— А вот я считаю, — продолжал Жозеф Пико, складывая добычу в котомку, с которой он никогда не расставался, — что, добравшись до вершины холма, синие не двинулись с места. Вы что, глухие, чтобы не слышать, как там, наверху, они дрожат, как овцы в загоне? Ну, если вы ничего не слышите, то я-то слышу.

— Это надо проверить, — обратился к Герену Жан Уллье, не желая вступать в разговор с Жозефом.

— Вы правы, Жан Уллье; я сам пойду на разведку, — ответил Герен.

Вандеец перешел болото и, пробираясь сквозь заросли, добрался до середины склона. Затем он лег на землю и по-пластунски пополз по камням, ужом проскальзывая в зарослях вереска с такой ловкостью, что верхушки кустов даже не колыхались.

Так он прополз две трети пути.

Когда до вершины оставалось не больше тридцати шагов, он приподнялся, нацепил шапку на ветку и потряс ею над головой.

Тотчас же с вершины холма грянул выстрел, и шапка Герена отлетела шагов на двадцать от своего владельца.

— Он прав, — сказал Жан Уллье, услышав выстрел. — Но почему же они остановились? Проводник убит?

— Проводник не убит, — мрачно ответил Жозеф Пико.

— Так ты его видел? — спросил кто-то из крестьян, так как Жан Уллье, казалось, не собирался больше разговаривать с Пико.

— Да, — ответил шуан.

— И ты его знаешь?

— Да.

— Возможно, — негромко произнес Жан Уллье, как бы рассуждая про себя, — они не захотели продвигаться по рытвинам и колдобинам, а болотный воздух показался им вредным для здоровья. Они укрылись в скалах от наших пуль и, несомненно, не двинутся с места до рассвета.

И в самом деле, крестьяне вскоре заметили слабые огоньки на вершине холма, которые стали постепенно разгораться, пока не превратились в четыре или пять огромных костров, осветивших кровавым отблеском пламени редкий кустарник, растущий в трещинах между скалами.

— Странно, что они остановились, если их проводник еще жив, — произнес Жан Уллье. — Даже если они и изменили свои планы, им не миновать развилки Раго…

Он огляделся по сторонам и увидел, что рядом с ним присел вернувшийся из разведки Герен.

— Герен, — приказал он, — ты отправишься туда со своими людьми.

— Хорошо, — ответил ему шуан.

— Если они не остановились на привал, ты знаешь, что надо делать; напротив, если же они разбили бивак у порога Боже, ты можешь вернуться через час; пусть они греются у костра: нет необходимости их атаковать.

— Почему? — спросил Жозеф Пико.

Жан Уллье был вынужден ответить на вопрос, обращенный к нему как к командиру за разъяснением.

— Потому что убивать людей ради того, чтобы убивать, называется преступлением.

— Жан Уллье, скажите уж лучше…

— Что? — спросил старый охотник, прервав на полуслове Жозефа Пико.

— Скажите прямо: "Потому что хозяева, которым я служу, благородны: им не нужна смерть этих храбрых людей" — и тогда, Жан Уллье, вы бы не солгали.

— Кто посмел утверждать, что Жан Уллье хоть один раз в жизни сказал неправду? — спросил, нахмурившись, старый охотник.

— Я, — произнес Жозеф Пико.

Жан Уллье стиснул зубы, но сдержался; казалось, что он решил не вступать ни в дружественные, ни во враждебные отношения с бывшим каторжником.

— Я, — продолжал Жозеф Пико, — утверждаю, что вы не желаете, чтобы мы воспользовались нашей победой вовсе не из-за того, что заботитесь о сохранении нашей жизни: вы послали нас на бой с красными штанами только для того, чтобы помешать им разграбить замок Суде.

— Жозеф Пико, — возразил ровным голосом Жан Уллье, — хотя мы воюем на одной стороне, мы идем разными дорогами и преследуем разные цели. Я всегда считал, что, невзирая на различия в убеждениях, все люди — братья, и мне не нравится, когда понапрасну проливается кровь моих братьев… Что же касается отношений с моими хозяевами, то я всегда думал, что смирение является священным долгом истинного христианина, в особенности для таких бедняков-крестьян, как вы и я. Наконец, я всегда полагал, что солдат должен беспрекословно выполнять приказы своего командира. Мне известно, что у вас совсем другие взгляды; тем хуже для вас! При других обстоятельствах я бы заставил вас раскаяться в ваших словах, которые вы только что произнесли, но сейчас я не располагаю собой… И поблагодарите за это Бога!

— Отлично, — произнес с усмешкой Жозеф Пико, — когда вы освободитесь, вам известно, где меня найти, не гак ли, Жан Уллье? И вам не придется искать меня слишком долго.

И, повернувшись к другим крестьянам, он произнес:

— А теперь, если среди вас найдется хоть один, кто посчитает за глупость караулить зайца в засаде, когда можно его взять на лежке, тот пойдет со мной.

Он сделал шаг вперед, будто собираясь уйти.

Никто не двинулся с места, никто не произнес ни слова.

Не дождавшись ответа на свое предложение, Жозеф Пико, с яростью махнув рукой, скрылся в зарослях.

Жан Уллье расценил его слова как бахвальство и лишь пожал плечами.

— Вперед! Вперед! — приказал Жан Уллье, обратившись к шуанам. — К развилке Раго, и побыстрее! Идите по руслу ручья до холма На-Четырех-Ветрах и через четверть часа будете на месте.

— А ты, Жан Уллье? — спросил Герен.

— Я пойду в Суде; мне надо убедиться, что этот Мишель выполнил обещанное.

Небольшой отряд послушно двинулся вниз по ручью, как и приказал Жан Уллье.

Старый охотник остался в одиночестве.

В течение какого-то времени до него доносился плеск воды под ногами шуанов; вскоре этот звук слился с шумом струившегося по камням ручья; Жан Уллье повернул голову в ту сторону, где были солдаты.

Скалистая вершина, где вражеский отряд устроил привал, входила в состав гряды невысоких гор, вытянувшейся с востока на запад в сторону Суде.

На востоке она заканчивалась в двухстах шагах от места, где произошли события, о каких мы только что рассказали, полого спускаясь к ручью, по которому продвигались шуаны, чтобы обойти стоявших лагерем солдат.

В западном направлении гряда простиралась на полульё; и чем ближе она подходила к Суде, тем круче и обрывистее становилась, все выше поднималась и все меньше оставалось на ней растительности.

Наконец гряда обрывалась настоящей пропастью — она была образована огромными скалами, спускавшимися отвесно вниз и нависавшими над ручьем.

Всего один или два раза в жизни Жан Уллье решился спуститься по этой крутизне вниз, чтобы не упустить преследуемого собаками кабана.

Он сумел пробраться по петлявшей в кустарнике затерянной тропинке, шириной не больше фута (ее называли Козьей тропой).

Лишь несколько охотников знали о ней.

Однажды, рискуя свернуть себе шею, Жан Уллье с огромным трудом спустился по этой тропе и утвердился во мнении, что никто не сможет пройти по ней ночью.

Если командир противника поведет свою колонну на Суде, то либо изберет дорогу — и тогда на развилке Раго наткнется на шуанов, — либо спустится по склону, то есть вернется назад и поведет солдат по ручью, куда только что отправились вандейцы.

Однако всего в нескольких шагах от этого места в него впадал крупный приток, превращая ручей в настоящую горную реку со стремительным течением, с заросшими колючим кустарником берегами, что делало их непреодолимыми. Здесь солдатам не пройти.

Но все же у Жана Уллье было неспокойно на душе, словно он предчувствовал что-то неладное.

Ему показалось чрезвычайно странным, что Дермонкур отступил при первой же атаке и так легко и быстро отказался от похода на Суде.

И вместо того чтобы уйти, как он только что сказал, Жан Уллье бросил задумчивый и тревожный взгляд на вершину холма, и вдруг ему показалось, что огни потеряли свою былую силу, а отблески, что они отбрасывали на скалы, служившие им сводом, потускнели.

Жану Уллье несвойственно было долго раздумывать; он решительно двинулся вверх, прибегая к тем же приемам маскировки, что и Герен несколько минут назад, только он не остановился, преодолев две трети пути, а продолжал карабкаться вверх, пока не добрался до валунов, окаймлявших вершину, словно пояс.

Он прислушался, но до него не донеслось ни единого звука.

Поднявшись на ноги, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности, чтобы не привлечь внимание противника, он посмотрел в просвет между двумя огромными валунами, но никого там не увидел.

Перед ним была пустая площадка, посреди которой горели одинокие костры с накинутыми на них ветками кустарника, и они, потрескивая, догорали в тишине.

Вскарабкавшись на вершину валуна, Жан Уллье скатился по противоположному склону и оказался на площадке, где, по его расчетам, должны были отдыхать солдаты.

Но их и след простыл.

Он издал яростный крик, обращенный к товарищам по борьбе, и с прытью преследуемой лани бросился по тропе среди скал в сторону Суде, надеясь на выносливость и крепость своих ног.

У него не оставалось сомнений: неизвестный проводник, а точнее, человек, которого знал только Жозеф Пико, повел солдат по Козьей тропе.

Несмотря на препятствия, которые природа воздвигнула на пути Жана Уллье, когда он чуть было не падал на плоских заросших мхом камнях, похожих на могильные плиты, или натыкался на попадавшиеся на пути острые гранитные выступы, похожие на часовых, когда ноги путались в колючих кустах, раздиравших до крови его кожу, он сумел преодолеть скалистую гряду холмов, и ему понадобилось на это всего десять минут.

Вскарабкавшись на последний холм, откуда открывался вид на долину, он увидел солдат.

Они уже заканчивали спуск, решившись, вопреки здравому смыслу, пройти Козьей тропой; и в свете факелов (их зажгли, чтобы осветить путь) можно было видеть, как цепочка солдат петляет над пропастью.

Оперевшись руками на огромный камень, на который только что забрался, Жан Уллье попытался его раскачать, чтобы скатить на головы солдат.

Но и в безумном порыве он не смог сдвинуть камень с места, и лишь язвительный смех ответил на проклятия, которыми он сопровождал свои усилия.

Жан Уллье обернулся, подумав, что смеяться так мог только дьявол.

А смеялся Жозеф Пико.

— Ну что, метр Жан, — сказал он, появляясь из зарослей дрока, — по-моему, моя засада получше вашей; только вы заставили меня потерять время: я пришел слишком поздно и вашим друзьям будет жарковато.

— Боже мой, Боже мой, — воскликнул Жан Уллье, схватившись за голову, — кто же мог повести их по Козьей тропе?

— Во всяком случае, — сказал Жозеф Пико, — та, что провела их там, не проведет их больше ни по этой дороге, ни по другой. Посмотри-ка на нее сейчас хорошенько, Жан Уллье, если хочешь увидеть ее живую.

Жан Уллье снова склонился над тропой.

Солдаты пересекли ручей и окружили генерала. Среди них, всего в ста шагах, но на дне пропасти, можно было увидеть женщину с растрепанными волосами, указывавшую генералу дорогу, по которой он должен был идти.

— Марианна Пико! — воскликнул Жан Уллье.

Шуан ничего не ответил. Он приложил ружье к плечу и стал медленно целиться.

Жан Уллье обернулся, услышав, как щелкнул затвор. И в тот миг, когда стрелок собирался нажать на курок, он резко дернул ствол ружья вверх.

— Мерзавец! — крикнул он. — Дай ей, по крайней мере, похоронить твоего брата.

Раздался выстрел, и пуля улетела неизвестно куда.

— Получай же! — закричал в бешенстве Жозеф Пико, схватив свое ружье за ствол и нанеся ужасный удар прикладом по голове Жана Уллье, совсем не ожидавшего такого нападения. — Получай же! С такими белыми, как ты, я обращаюсь как с синими!

Несмотря на свою исполинскую силу, старый вандеец упал сначала на колени, а затем, не удержавшись в этом положении, покатился со скалы. В своем падении он хотел удержаться, ухватившись за куст вереска, который его рука инстинктивно схватила, но мало-помалу он почувствовал, что куст не выдерживает тяжести его тела.

Хотя и оглушенный, Жан Уллье, однако, не совсем потерял сознание и, ожидая каждую секунду, что ломкие ветки, поддерживавшие его над пропастью, оборвутся в его руке, он вручил свою судьбу в руки Господа.

Неожиданно он услышал несколько выстрелов, которые прозвучали над кустами, и сквозь полуприкрытые веки увидел вспыхнувшие искры.

Надеясь, что это прибыли шуаны, возглавляемые Гереном, он попытался кричать, но ему показалось, что его голос застрял в груди и не может приподнять свинцовый груз, давивший на нее.

Он был похож на человека, находящегося во власти ужасного кошмара, и боль, которую вызывало ожидание, становилась столь жгучей, что он, забыв о нанесенном ему ударе, чувствовал, как с его лба на грудь стекает кровавый пот.

Но вот силы покинули его, пальцы разжались, мускулы ослабли, и страх, который он ощущал, стал тем более ужасным, что ему казалось, будто он добровольно отпускает ветки, которые удерживали его над пустотой.

И тут ему почудилось, что его влечет в пропасть какая-то неведомая сила, и пальцы его лишились последней опоры.

Однако в то самое мгновение, когда он представил себе, что вскоре услышит свист ветра при своем падении, что вскоре почувствует как острые скалы разорвут его тело, чьи-то крепкие руки вытащили его и перенесли на маленькую площадку в нескольких шагах от пропасти.

Он был спасен!

Но только эти руки встряхивали его чересчур грубо, чтобы быть руками друга.

XXVII

ГОСТИ ЗАМКА СУДЕ

На другой день после прибытия графа де Бонвиля и его спутника в замок Суде маркиз вернулся из поездки или, вернее, с совещания.

Сходя с лошади, достойный дворянин всем своим видом показывал, что пребывает в самом дурном расположении духа.

Он упрекнул дочерей за то, что те не удосужились выйти его встретить хотя бы к воротам; выругал отсутствовавшего Жана Уллье за то, что тот, не спросив его разрешения, отправился на ярмарку в Монтегю; придрался к кухарке, которая из-за отсутствия дворецкого помогала ему слезть с лошади, за то, что она, вместо того чтобы зайти с правой стороны, изо всех сил потянула за левый стремянный ремень, а это вынудило маркиза спрыгнуть на землю не у крыльца, а с другой стороны.

Войдя в гостиную, маркиз де Суде продолжал так неистово изливать свой гнев короткими и звучными бранными словами, что даже привычные к вольным выражениям, к каким частенько прибегал старый эмигрант, Берта и Мари не знали, как себя вести.

Напрасно они пытались задобрить отца нежной лаской: даже согревая ноги у камина, маркиз продолжал похлопывать хлыстом по огромным сапогам и, казалось, очень сожалел о том, что, вместо сапог, перед ним не спины тех или иных господ, кого он, играя хлыстом, вспоминал, награждая их при этом самыми нелестными эпитетами.

Маркиз был явно не в духе.

В самом деле, уже некоторое время маркиз не испытывал былого удовольствия от охоты; неожиданно он ловил себя на мысли, что зевает за вистом, которым обычно заканчивался каждый вечер; его больше не влекли радости землевладельца — иными словами, жизнь в замке Суде ему начала казаться невыносимо скучной.

Кроме того, впервые за последние десять лет он ощутил необыкновенную легкость в ногах; он дышал свободно и ровно, голова была как никогда ясной.

К старику, словно для него настала вторая молодость, пришла та мудрость, что озаряет человеческий разум на пороге увядания, когда тело испытывает особенный ни с чем не сравнимый прилив сил, словно готовится встретить свой последний час; маркиз, почувствовав себя бодрым и полным энергии, чего он не испытывал вот уже много лет, понял, что томится от тоски, занимаясь привычными делами, и подумал, что только в новой Вандее он смог бы лучше всего использовать возможности вернувшейся к нему молодости, ни на секунду не сомневаясь в том, что только в неспокойной партизанской жизни он найдет ту глубокую радость, воспоминание о которой только и сможет скрасить его старость.

Вот почему он с таким восторгом встретил сообщение о возобновлении вооруженной борьбы; пришедшееся как раз ко времени политическое потрясение нации лишний раз подтвердило то, о чем он подозревал в своем благом и бесхитростном эгоизме: весь мир был создан и существовал только для того, чтобы удовлетворить желания столь достойного дворянина, каким считал себя маркиз де Суде.

Однако он увидел у своих единоверцев лишь безразличие, желание помедлить, и это выводило его из себя.

Одни ссылались на то, что общественное мнение еще для этого не созрело; другие утверждали, что с их стороны было бы неосмотрительно пытаться что-то предпринять, не убедившись вначале в настроениях в армии; третьи заявляли, что у крестьян поостыл религиозный и политический пыл и теперь нелегко будет поднять их на борьбу; и наш храбрый маркиз, никак не желавший понять, почему не все французы были готовы выступить, и рассматривавший небольшой военный поход как развлекательную прогулку, на которую он отправится, получив из рук Жана Уллье лучший карабин, а от дочерей — перевязь с вышитым кроваво-красным сердцем, — наш славный маркиз резко порвал отношения со своими друзьями и, не желая больше слышать никаких доводов, вернулся в свой замок.

Зная, насколько высоко почитает законы гостеприимства ее отец, Мари как бы непреднамеренно в то мгновение, когда на нашего достойнейшего маркиза накатывалась новая волна раздражения, сообщила ему о приезде в замок графа де Бонвиля, надеясь таким путем утихомирить разбушевавшегося старика.

— Бонвиль! Бонвиль! Не знаю никакого Бонвиля! — гневно воскликнул маркиз де Суде. — Какой-нибудь завиральщик, или адвокатишка, или офицеришка, словно родившийся уже с эполетами, или болтун, способный стрелять лишь на словах, или самовлюбленный щёголь, который будет нам доказывать, что необходимо выждать, пока Филипп перестанет пользоваться всенародным уважением! А потом, если предположить, что популярность играет такую важную роль, разве не проще было бы позаботиться о популярности нашего короля!

— Я вижу, что господин маркиз ратует за немедленное вооруженное выступление, — негромко произнес чей-то приятный и мелодичный голос.

Маркиз де Суде обернулся и увидел юношу в крестьянской одежде, стоявшего по другую сторону камина и гревшего, как и он, ноги у очага.

Незнакомец тихо вошел через боковую дверь, в то время как маркиз, стоя к нему спиной, в пылу гнева не обратил внимания на знаки, подаваемые его дочерьми, которые пытались предупредить его о появлении в комнате одного из их гостей.

Малышу Пьеру — а это был именно он — на первый взгляд, было не больше шестнадцати или восемнадцати лет, но даже для этого возраста он казался слишком худым и тщедушным; его лицо было совсем бескровным, а окаймлявшие голову длинные локоны черных волос еще больше подчеркивали его бледность; большие голубые глаза светились умом и храбростью; тонкие слегка приподнятые в уголках губы были раскрыты в лукавой улыбке; сильно выдававшийся подбородок свидетельствовал о недюжинной силе воли молодого человека; наконец, тонкий орлиный профиль дополнял внешний облик незнакомца, чьи благородные черты лица совсем не соответствовали одежде крестьянина.

— Малыш Пьер, — произнесла Берта, взяв за руку молодого человека и представляя его своему отцу.

Маркиз отвесил низкий поклон, на что молодой человек ответил самым изысканным приветствием.

Крестьянская одежда и странное имя молодого человека лишь слегка возбудили любопытство старого эмигранта: за время большой войны он успел привыкнуть к прозвищам, под которыми скрывали свои имена самые знатные особы, и к маскараду, к которому они прибегали, чтобы не выдавать свое благородное происхождение; маркиз скорее удивился лишь молодости гостя.

— Сударь, дочери мне уже успели поведать о том, что вчера вечером были счастливы принять вас и вашего друга графа де Бонвиля в нашем замке; что же касается лично меня, то я вдвойне сожалею о том, что не был в это время дома. Если бы известные господа не вынудили меня заняться выполнением весьма неприятной миссии, я бы посчитал за великую честь встретить вас на пороге нашего скромного жилища. Надеюсь, что в мое отсутствие мои трещотки оказали вам достойный прием и, несмотря на наше невысокое положение в обществе, скрасили ваше пребывание под крышей нашего убогого замка.

— Господин маркиз, ваш дом мне показался особенно гостеприимным благодаря столь очаровательным хозяйкам, — учтиво ответил Малыш Пьер.

— Гм! — произнес маркиз, вытянув нижнюю губу. — В былые времена они вполне могли бы развлечь гостей. Вот Берта: она прекрасно различает следы и может лучше любого охотника загнать кабана. Мари же не имеет себе равных в знании мест, где водятся вальдшнепы. Кроме умения играть в карты, которое перешло к ним по наследству от меня, мне кажется, что они совсем не созданы для радушного приема гостей; вот посмотрите: не прошло и нескольких минут, как в камине остались одни лишь головешки, — добавил маркиз де Суде, пнув носком сапога догоравший в очаге огонь, что свидетельствовало о его еще не остывшем гневе.

— Я думаю, что немногие придворные дамы могли бы похвастаться грациозностью и изысканными манерами ваших дочерей. Господин маркиз, уверяю вас, что среди тех дам не найдется ни одной, наделенной еще и таким благородством души, и таким богатством чувств, какими обладают ваши дочери.

— Придворные дамы? — переспросил маркиз де Суде, с удивлением взглянув на Малыша Пьера.

Малыш Пьер улыбнулся и покраснел, словно актер, который сбился с текста перед благожелательными слушателями.

— Господин маркиз, это только мое предположение, — произнес он, и его смущение казалось слишком глубоким, чтобы быть притворным. — Я упомянул о придворных дамах только потому, что именно при дворе надлежит быть вашим дочерям по их происхождению и достоинствам.

Маркиз де Суде покраснел в свою очередь, увидев, что ввел в краску гостя; он невольно едва не раскрыл инкогнито гостя (чего тот вовсе и не собирался делать), и учтивый маркиз не мог себе этого простить.

Малыш Пьер поспешил нарушить неловкое молчание:

— Господин маркиз, как я вам уже сказал, когда девушки представляли меня, вы мне показались человеком, ратующим за немедленное вооруженное выступление.

— Черт возьми! Конечно, сударь, и я могу вам в этом признаться, ибо, как мне кажется, вы из наших….

Малыш Пьер поклонился в знак согласия.

— Да, именно таково мое мнение, — продолжил маркиз, — но я напрасно уговаривал и убеждал других: никто не удосужился послушать старого орла, опалившего перья в огне огромного костра, полыхавшего по этим краям с девяноста третьего по девяносто седьмой год; они скорее прислушаются к словам банды болтунов, адвокатишек без практики, изнеженных щёголей, что боятся спать под открытым небом и не хотят пачкать свои одеяния и рвать их о колючий кустарник; мокрые курицы — вот они кто… — добавил маркиз, яростно ударяя ногой по тлевшим в очаге головешкам, и те ответили тысячами искр, грозившими испортить сапоги.

— Отец, — ласково произнесла Мари, заметив, что Малыш Пьер не может сдержать улыбки, — отец, успокойтесь!

— Нет, я не успокоюсь, — ответил неугомонный старик. — Ведь у нас все готово; Жан Уллье мне сказал, что мои люди с нетерпением ждут начала вооруженных действий; но вот уже наступило четырнадцатое мая, а мы отложили наше выступление до греческих календ!

— Терпение, господин маркиз, — сказал Малыш Пьер, — час еще не пробил.

— Терпение! Терпение! Легко сказать! — произнес со вздохом маркиз. — Вы молоды и можете еще ждать, но кто мне может ответить, доживу ли я с Божьей помощью до того дня, когда смогу увидеть, как над моей головой развевается славное старое знамя, под которым я когда-то с такой радостью сражался?

Слова старика тронули сердце Малыша Пьера.

— Но, господин маркиз, вы, возможно, как и я, слышали, — спросил он, — что вооруженное выступление отложено потому, что неизвестно, приедет ли принцесса.

Слова Малыша Пьера, казалось, лишь усугубили дурное расположение духа маркиза.

— Оставьте меня в покое, молодой человек! — произнес он раздраженным тоном. — Мне ли не знать этой старой песни? На протяжении целых пяти лет, пока я воевал в Вандее, не нам ли столько раз обещали, что королевская шпага объединит всех бунтарей? И разве не я был первым среди тех, кто второго октября ждал графа д’Артуа на острове Дьё? Нам не суждено дождаться принцессы в тысяча восемьсот тридцать втором году, как мы не дождались принца в тысяча семьсот девяносто шестом! Впрочем, это не помешает мне отдать свою жизнь за них, ведь это долг дворянина. Старое дерево умирает вместе с листвой.

— Господин маркиз де Суде, — произнес Малыш Пьер со странным волнением в голосе, — клянусь вам, что госпожа герцогиня Беррийская, если бы в ее распоряжении было маленькое утлое суденышко, пересекла бы море лишь затем, чтобы встать под знамя, поднятое храброй и благородной рукой Шаретта; клянусь вам, что на этот раз она приедет, если не победить, то, по крайней мере, умереть вместе с теми, кто поднимется на защиту законных прав ее сына!

В тоне молодого человека было столько страстной убежденности, и его слова так странно звучали в устах щупленького шестнадцатилетнего крестьянского паренька, что маркиз де Суде с изумлением взглянул на своего собеседника.

— Но кто вы, наконец? — спросил маркиз, не в силах побороть любопытство. — Молодой человек… скорее ребенок, кто вы такой, что можете говорить таким тоном и от имени ее высочества о решении, принятом ею?

— Господин маркиз, мне показалось, что мадемуазель Суде, когда представляла меня, назвала мое имя.

— Совершенно верно, господин Малыш Пьер, — произнес сбитый с толку маркиз. — Тысячу извинений! Однако, — продолжал он, обращаясь теперь с большим интересом к своему собеседнику, кого он принял за сына важной особы, — не посчитаете ли вы нескромным мое желание узнать, что вы думаете о сроках вооруженного выступления? Несмотря на юные годы, вы так здраво рассуждаете, что, не скрою, мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

— Господин маркиз, я вам отвечу с большой охотой, ибо мы с вами почти не расходимся во мнении.

— Правда?

— Мое мнение, если вы позволите мне иметь таковое…

— Как! После всего того, что я услышал в прошлую ночь на совете у тех жалких типов, вы мне кажетесь похожим на одного из семи греческих мудрецов.

— Вы слишком снисходительны ко мне. Итак, господин маркиз, я сожалею о том, что мы не выступили из наших логовищ, как было условлено, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая.

— Вот, именно это я им говорил! А позвольте узнать, почему вы сожалеете?

— Мне кажется, дело вот в чем: солдаты расквартированы в деревнях у крестьян по домам, разбросанным на большом расстоянии друг от друга. Войска оставлены на произвол судьбы — без командования, без знамени. Нет ничего проще застать их врасплох и разоружить.

— Весьма справедливое суждение, тогда как сейчас…

— Сейчас!… Вот уже два дня, как отдан приказ покинуть небольшие деревни и объединить отдельные подразделения, нет, не в роты, а в батальоны и полки; теперь нам придется давать целое сражение, чтобы получить результат, который мы могли бы достигнуть без труда за одну только ночную атаку.

— Весьма убедительно! — с подъемом воскликнул маркиз. — И больше всего меня огорчает то, что, когда я приводил тридцать шесть веских доводов, убеждая моих оппонентов, мне в голову не пришло ничего подобного! Однако, сударь, — продолжал он, — вы уверены, что приказ отослан в войска?

— Твердо уверен, — произнес Малыш Пьер с самым скромным видом, на какой только был способен.

Маркиз взглянул на гостя с нескрываемым удивлением.

— Досадно, — произнес он, — весьма досадно! Ладно, мой юный друг, позвольте мне вас так называть, — так вы говорите, что надо набраться терпения и подождать, пока в этой новой Венгрии не объявится новая Мария Терезия, и, ожидая этот день, выпить за здоровье королевского отпрыска и за незапятнанное знамя. Пусть девицы накроют на стол, ибо Жан Уллье уехал после того, как кто-то, — добавил он, бросив на дочерей сердитый взгляд, — отпустил его в Монтегю, не спросив предварительно моего разрешения.

— Господин маркиз, это моя вина, — произнес Малыш Пьер учтивым, но вместе с тем твердым голосом. — Прошу простить меня за то, что распорядился одним из ваших людей; но надо было срочно выяснить настроения крестьян, собравшихся на ярмарку в Монтегю.

Тонкий и мелодичный голос молодого человека прозвучал с такой искренней верой в правоту своих слов, с таким сознанием превосходства того, кто их произносил, что окончательно сбитый с толку маркиз стал перебирать в памяти всех известных ему важных особ, чтобы догадаться, чьим сыном мог быть молодой человек, и лишь пробормотал в ответ, что не имеет ничего против.

В это время в гостиную вошел граф де Бонвиль.

На правах человека, знакомого с маркизом, Малыш Пьер посчитал своим долгом представить друга хозяину дома.

Благородное и открытое лицо графа сразу же понравилось маркизу де Суде, уже находившемуся под впечатлением от беседы со своим юным гостем; его дурное расположение духа как рукой сняло, и он поклялся себе, что впредь нерешительность соратников по оружию будет его волновать не больше, чем прошлогодний снег. Однако, приглашая гостей к столу, он решил во что бы то ни стало выведать у графа де Бонвиля настоящее имя этого странного Малыша Пьера.

В это время в комнату вошла Мари и объявила, что стол накрыт.

XXVIII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАРКИЗ ДЕ СУДЕ ГОРЬКО СОЖАЛЕЕТ О ТОМ,

ЧТО МАЛЫШ ПЬЕР НЕ ДВОРЯНИН

Молодые люди, которых маркиз де Суде пропустил вперед, замерли на пороге обеденного зала.

И в самом деле накрытый стол мог потрясти воображение любого гурмана.

В центре его возвышались, словно древняя крепость над городом, величественные паштеты из кабана и косули; на ближних подступах с севера, юга, запада и востока крепость находилась под прикрытием щуки фунтов на пятнадцать, трех или четырех копченых кур, целой вавилонской башни из отбивных котлет, пирамиды молодых кроликов под зеленым соусом; передовые посты крепости, по замыслу кухарки маркиза де Суде, входили в мощное оцепление из тесно стоявших блюд, которые обеспечивали подходы яствам всех сортов: закусок, первых блюд, легких блюд, подаваемых после жаркого и перед десертом, овощей, салатов, фруктов и мармеладов — все это было поставлено, нагромождено, навалено несколько беспорядочно; в то же время представшая глазам картина не была лишена своеобразной прелести для тех присутствовавших в комнате людей, у кого разыгрался аппетит после прогулки по лесам Можа.

— Бог мой! — воскликнул Малыш Пьер, отступив на шаг при виде такого изобилия угощений. — В самом деле, господин Суде, вы слишком много чести оказываете таким бедным крестьянам, как мы.

— Что до стола, мой юный друг, то я тут ни при чем и не заслуживаю поэтому ни благодарности, ни осуждения. Это дело рук моих дочерей. Излишне говорить, что вы доставите мне удовольствие, если согласитесь разделить скромную трапезу бедного провинциального дворянина!

И маркиз подтолкнул Малыша Пьера к столу: тот, казалось, не решался приблизиться.

Малыш Пьер уступил хозяину, сделав, однако, одну оговорку.

— Боюсь, господин маркиз, что не смогу достойно ответить на ваше гостеприимство, — сказал он, — ибо вынужден вам признаться, что ем очень мало.

— Конечно, — заметил маркиз, — вы привыкли к более изысканным блюдам. Ну а я, как истинный крестьянин, предпочитаю любой, даже самой тонкой кухне плотную и насыщенную соками крестьянскую пищу, которая должным образом укрепляет ослабевшие силы желудка.

— Должен признаться, — сказал Малыш Пьер, — что я неоднократно присутствовал при разговорах на эту тему между королем Людовиком Восемнадцатым и маркизом д’Аваре.

Граф де Бонвиль подтолкнул локтем Малыша Пьера.

— Вы были знакомы с Людовиком Восемнадцатым и маркизом д’Аваре? — удивленно воскликнул старый маркиз, взглянув на Малыша Пьера так, словно хотел удостовериться, что тот не смеется над ним.

— Да, в юности я видел их часто, — просто ответил Малыш Пьер.

— Хм! — только и заметил маркиз. — В добрый час!

Все расселись за столом, и каждый, Берта и Мари в том числе, тотчас приступил к грандиозному обеду.

Однако, сколько маркиз де Суде ни угощал своего юного гостя блюдами, от которых ломился стол, Малыш Пьер так и не притронулся ни к одному из них, а только попросил гостеприимного хозяина, чтобы ему принесли чашку чая и два свежих яйца, что снесли куры, чье радостное кудахтанье во дворе он слышал рано утром.

— Что касается свежих яиц, нет ничего проще, — сказал маркиз. — Мари сама сходит в курятник и принесет их теплыми прямо из-под кур, но что касается чая, то — о, дьявольщина! — сомневаюсь, чтобы в доме был чай.

Мари не стала ждать, когда к ней обратятся с просьбой, и, встав из-за стола, уже направилась было к двери, чтобы исполнить волю отца, но, услышав его восклицание, в нерешительности остановилась, смутившись не меньше маркиза.

Было ясно, что чая в доме не было.

От Малыша Пьера не ускользнуло замешательство маркиза и его дочери.

— О! — произнес он. — Не беспокойтесь: господин де Бонвиль сходит в мою комнату и принесет несколько щепоток чая из моего несессера.

— Из вашего несессера?

— Да, — ответил Малыш Пьер, — раз я приобрел столь дурную привычку пить чай, я всегда вожу его с собой.

И он вручил графу де Бонвилю ключик, сняв его с набора ключей, висевшего на золотой цепочке.

Граф де Бонвиль вышел из-за стола с одной стороны, тогда как Мари с другой.

— Черт возьми, мой юный друг! — воскликнул маркиз, проглотив огромный кусок мяса. — Вы ведете себя совсем как женщина, и, если бы я собственными ушами не услышал только что вашего суждения, как я считаю, слишком глубокого для женского ума, у меня бы закралось сомнение относительно вашего пола.

Малыш Пьер улыбнулся.

— Ничего, — сказал он, — господин маркиз, у вас еще будет возможность увидеть меня в бою, когда мы встретимся с солдатами Филиппа, и вы измените превратное мнение, сложившееся у вас обо мне на этот час.

— Как! Вы собираетесь воевать вместе с нами? — спросил маркиз, все больше и больше удивляясь.

— Надеюсь, — ответил молодой человек.

— А я, — произнес вернувшийся в комнату Бонвиль, возвращая Малышу Пьеру ключик, полученный от него, — готов поклясться, что вы всегда будете его видеть рядом со мной.

— Буду очень рад, мой юный друг, — сказал маркиз. — Но я не вижу здесь ничего удивительного. Храбрость дается человеку Богом независимо от его пола. Я сам видел во время войны, как одна дама из окружения господина Шаретта отважно выстрелила из пистолета.

В это время вошла Мари: в одной руке она держала чайник, а в другой — тарелку с двумя яйцами, сваренными всмятку.

— Благодарю вас, прелестное дитя, — сказал Малыш Пьер учтивым тоном и с такими покровительственными нотками, что маркизу де Суде на память пришли знатные сеньоры старого двора, — и тысяча извинений за то, что я причинил вам столько хлопот.

— Вы недавно упомянули об его величестве короле Людовике Восемнадцатом, — сказал маркиз де Суде, — и его кулинарных вкусах. В самом деле, я не раз слышал, что он любил особые деликатесы.

— Да, это правда, — сказал Малыш Пьер, — у этого славного короля была ни с чем не сравнимая манера наслаждаться мясом овсянок и отбивных котлет.

— Но, мне кажется, — произнес маркиз де Суде, вгрызаясь зубами в отбивную и одним махом откусывая всю ее середину, — разве можно вкушать отбивную как-то по-другому…

— И именно так, как это делаете вы, господин маркиз? — спросил с улыбкой Бонвиль.

— Ну да, черт возьми! Что до овсянок, то, если Берта или Мари затеивают игру в войну и в качестве трофея приносят мне не овсянок, а жаворонков и славок, я беру их прямо за клюв и, посыпав тонким слоем перца и соли, целиком отправляю в рот и откусываю им клюв на уровне глаз. Я вам скажу, вот это вкусно! Только, чтобы получить удовольствие, надо съесть две или три дюжины в один раз.

Малыш Пьер не смог сдержаться от смеха: ему вспомнился рассказ про одного солдата швейцарской гвардии, поспорившего, что он съест за обедом целого шестинедельного теленка.

— Я ошибся, когда сказал, что король Людовик Восемнадцатый как-то по-особому ел овсянок и отбивные котлеты. Было бы точнее сказать, что у его поваров был особый способ приготовления пищи.

— Черт возьми! — заметил маркиз де Суде. — Мне всегда казалось, что овсянок жарят на вертеле, а отбивные на решетке.

— Да, это так, — произнес Малыш Пьер, заметно повеселевший от своих воспоминаний, — но его величество Людовик Восемнадцатый несколько изменил способ их приготовления. Шеф-повар Тюильри закладывал отбивную, которой, по его словам, выпадала честь быть съеденной самим королем, между двумя другими отбивными так, что находившаяся в середине жарилась в их соку. Так же он поступал с овсянками: те, что подавались королю, зашивались внутрь дрозда, а тот, в свою очередь, помещался внутрь вальдшнепа. По окончании жарки вальдшнепа есть было нельзя, тогда как дрозд был отлично приготовлен, а от мяса овсянки оторваться было просто невозможно.

— Молодой человек, — произнес маркиз де Суде, откинувшись на спинку стула и взглянув на Малыша Пьера с крайним изумлением, — можно сказать, что вы были свидетелем того, как славный король Людовик Восемнадцатый совершал подвиги в области гастрономии.

— Да, это я в самом деле видел, — ответил Малыш Пьер.

— Так у вас была должность при дворе? — спросил сквозь смех маркиз.

— Я был пажом, — ответил Малыш Пьер.

— Ах, вот в чем дело! Теперь мне все понятно, — заметил маркиз. — Черт возьми, следует признать, что для своих лет вы много повидали.

— Да, — со вздохом ответил Малыш Пьер, — даже слишком много!

Девушки с глубокой симпатией посмотрели на юношу.

В самом деле, приглядевшись повнимательнее к его лицу, казавшемуся на первый взгляд таким юным, можно было сделать вывод, что время уже успело оставить за нем свой след и пережитые испытания отметили его своей печатью.

Маркиз дважды или трижды пытался оживить беседу за столом, однако Малыш Пьер, погрузившись в свои мысли, казалось, не собирался больше принимать участия в разговоре и, если и слышал рассуждения маркиза о белом и красном мясе, о разнице в соках дичи и домашней птицы, то хранил упорное молчание либо потому, что он придерживался его мнения, либо не желал вступать в ненужный, на его взгляд, спор.

Когда хозяева и гости встали из-за стола, маркиз де Суде, заметно подобревший после того, как насытился, был в восторге от молодого человека, несмотря на то что его юный друг не отличался разговорчивостью.

Все перешли в гостиную. Однако, вместо того чтобы присоединиться к девушкам, графу де Бонвилю и маркизу де Суде, устроившимся вокруг камина, где был разведен большой огонь, который свидетельствовал о том, что неподалеку находился лес и потому в замке Суде не надо было жалеть дрова, Малыш Пьер, по-прежнему чем-то озабоченный или о чем-то мечтающий, подошел к окну и прислонился лбом к стеклу.

Некоторое время спустя, когда маркиз де Суде рассыпался перед графом де Бонвилем в похвалах в адрес его юного спутника, неожиданно прозвучавший повелительный и резкий голос, каким было произнесено его имя, заставил графа вздрогнуть.

Это Малыш Пьер позвал его.

Граф тут же повернулся и не пошел, а скорее побежал на зов юного крестьянина.

Молодой человек начал ему что-то тихо говорить, как будто отдавая приказ.

После каждой фразы Бонвиль склонял голову перед Малышом Пьером как бы в знак согласия.

Когда Малыш Пьер закончил, Бонвиль взял шляпу и, попрощавшись со всеми, вышел.

А Малыш Пьер подошел к маркизу.

— Господин Суде, — произнес он, — я только что от вашего имени заверил графа де Бонвиля в том, что вы не будете возражать, если он воспользуется одной из ваших лошадей, чтобы объехать близлежащие замки и сообщить их владельцам о встрече, назначенной на сегодняшний вечер в Суде; здесь соберутся те люди, с кем вы поссорились сегодня утром. Вероятно, он еще застанет их в Сен-Фильбере. Вот почему я приказал ему поторопиться.

— Но, — заметил маркиз, — среди этих господ, возможно, найдутся такие, кто обиделся на меня за нелестные слова, что я высказал в их адрес сегодня утром, и не изъявят желания приехать вечером в мой замок.

— Приказ вынудит приехать тех, кто в других обстоятельствах стал бы упрямиться.

— Чей приказ? — с удивлением спросил маркиз.

— Герцогини Беррийской, предоставившей необходимые полномочия графу де Бонвилю. А теперь, — немного помедлив, словно раздумывая, произнес Малыш Пьер, — возможно, вы опасаетесь, что совещание в замке Суде чревато неприятными последствиями для вас и вашей семьи? В таком случае вам стоит только произнести одно слово, граф де Бонвиль еще не уехал.

— Черт возьми! — воскликнул маркиз. — Пусть он поскорее мчится галопом, даже если для этого ему придется загнать моего лучшего скакуна!

Не успел маркиз произнести эти слова, как граф де Бонвиль, словно только того и ждал, пришпорил коня перед окнами гостиной, выехал за ворота и поскакал по дороге, ведущей на Сен-Фильбер.

Маркиз подошел к окну, выходящему на улицу, и провожал графа взглядом до тех пор, пока тот не исчез из вида.

Затем он поднял глаза и огляделся по сторонам в поисках Малыша Пьера, но того уже и след простыл, и когда маркиз спросил дочерей, куда он исчез, они в один голос ответили, что юноша поднялся к себе, собираясь написать несколько писем.

— Какой странный молодой человек! — прошептал маркиз де Суде.

XXIX

ВАНДЕЙЦЫ 1832 ГОДА

Граф де Бонвиль возвратился в тот же день в пять часов.

Он встретился с пятью главными заговорщиками и договорился с ними о том, что они прибудут в замок Суде между восемью и девятью часами вечера.

Как гостеприимный хозяин, маркиз приказал кухарке располагать по своему усмотрению всем находившимся в замке продовольствием, чтобы приготовить самый роскошный ужин, на какой она только была способна.

Пятью руководителями заговорщиков, с кем встретился граф, были Луи Рено, Паскаль, Львиное Сердце, Гаспар и Ашиль, обещавшие прибыть вечером на совещание.

Те из наших читателей, кто хоть немного наслышан о событиях 1832 года, сразу поймут, о ком идет речь, ибо эти люди скрывались от властей под вымышленными именами на случай перехвата сообщений, которыми они обменивались между собой.

К восьми часам вечера Жан Уллье не вернулся, чем весьма огорчил маркиза, и открывать ворота замка было поручено Мари: ей было наказано впускать только тех гостей, кто стучал так, как было условлено заранее.

В гостиной за прикрытыми ставнями и занавешенными наглухо окнами все было готово к началу совещания.

К семи часам вечера там собрались четверо: маркиз де Суде, граф де Бонвиль, Малыш Пьер и Берта.

Мари ожидала прихода гостей, устроившись в тесной будке привратника; окошко будки выходило на дорогу, и через его решетку можно было разглядеть стучавшего в ворота, чтобы не открыть нежданному визитеру.

Из всех собравшихся в гостиной самое большое нетерпение проявлял Малыш Пьер: похоже, что хладнокровие не было в числе его достоинств. Хотя часы показывали всего половину восьмого, тогда как встреча была назначена на восемь, он поминутно подходил к приоткрытой двери в надежде услышать шаги одного из ожидаемых гостей.

Наконец ровно в восемь послышался стук: три раза с условленными интервалами; это свидетельствовало о том, что прибыл один из приглашенных.

— Ах! — воскликнул Малыш Пьер, устремившись к двери.

Однако граф де Бонвиль, улыбнувшись, остановил его почтительным жестом.

— Да, вы правы, — сказал молодой человек.

И он направился в самый дальний и неосвещенный угол гостиной.

Почти одновременно в дверях показался один из приглашенных на совещание руководителей восстания.

— Господин Луи Рено, — произнес громко граф де Бонвиль, чтобы его расслышал Малыш Пьер и по прозвищу мог определить, как в действительности звали гостя.

Маркиз де Суде устремился навстречу Луи Рено тем более охотно, что узнал в молодом человеке одного из тех, кто, как и он, высказывался за немедленное вооруженное выступление.

— О! Добро пожаловать, мой дорогой граф; вы прибыли первым; это принесет нам удачу.

— Мой дорогой маркиз, — ответил Луи Рено, — думается, я прибыл первым вовсе не потому, что мои единомышленники торопятся меньше меня; все дело в том, что я живу ближе всех и на дорогу мне потребовалось меньше времени.

И с этими словами молодой человек, появившийся в замке под именем Луи Рено, представился с такой юношеской грацией и отвесил Берте поклон с такой поистине аристократической непринужденностью, хотя и был в простой одежде бретонского крестьянина, что эти два достоинства, быстро превратившись в недостатки, могли бы ему весьма повредить, если бы ему пришлось хотя бы на время перенять манеру держаться и изъясняться как представители того сословия, чьим костюмом он на время воспользовался.

Графу де Бонвилю пришлось подождать, пока гость отдаст долг вежливости хозяину дома и Берте.

Однако, понимая нетерпение Малыша Пьера, затаившегося в своем уголке и подававшего какие-то знаки, значение которых было известно лишь им двоим, Бонвиль приступил сразу к сути дела.

— Мой дорогой граф, — обратился он к Луи Рено, — вам известны мои полномочия, вы уже ознакомились с письмом ее высочества, и вы должны знать, что, по крайней мере сейчас, я являюсь ее уполномоченным… И мне бы хотелось знать ваше мнение о нынешнем положении дел.

— Сегодня утром я уже имел возможность высказаться по этому поводу, но не в тех, возможно, выражениях, что сейчас; однако в настоящее время, сознавая, что нахожусь среди сторонников ее высочества, могу говорить со всей откровенностью.

— Вот именно, со всей откровенностью, — подхватил его слова Бонвиль, — прежде всего необходимо, чтобы Мадам знала ваше мнение, мой дорогой граф, и не сомневайтесь, говорите так, как будто она вас слушает.

— Хорошо, но я считаю, что не следует ничего начинать до прибытия маршала.

— А разве маршал, — заметил Малыш Пьер, — еще не в Нанте?

Не заметив вначале молодого человека, Луи Рено повернулся в его сторону и с поклоном ответил:

— Лишь сегодня, вернувшись домой, я узнал, что маршал, как только до него дошли слухи о событиях на юге страны, тут же выехал из Нанта, и теперь никому не известно, ни по какой дороге он поехал, ни о решении, которое он принял.

Малыш Пьер от нетерпения топнул ногой.

— Однако маршал был душой затеянного предприятия! — воскликнул он. — Его отсутствие нанесет вред восстанию и уменьшит доверие солдат, ибо никто не захочет подчиняться, возникнет соперничество среди руководителей, а это и погубило партию роялистов в годы первых войн в Вандее.

Увидев, что Малыш Пьер завладел разговором, граф де Бонвиль отошел в сторону, чтобы не мешать молодому человеку, и тот выступил на два шага вперед под свет ламп.

Луи Рено с удивлением взглянул на юношу, по виду совсем еще ребенка, говорившего с такой уверенностью и знанием дела.

— Поверьте мне, сударь, — произнес он, — маршал всего-навсего задержался; он тут же появится, как только ему сообщат о прибытии Мадам в Вандею.