Книга: Дюма. Том 44. Волчицы из Машкуля

Назад: XII ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Дальше: XXIV КАК МАРИАННА ПИКО ОПЛАКИВАЛА СВОЕГО МУЖА

XVI

ДИПЛОМАТИЯ КУРТЕНА

Не успел Куртен сделать и двух сотен шагов по дороге, ведущей на его ферму, как вдруг он услышал совсем близко от себя шорох в кустах.

— Кто здесь? — спросил он, отбегая в сторону и угрожающе подняв палку, которую держал в руке.

— Друг, — ответил юношеский голос.

И тот, кому принадлежал этот голос, вышел из кустов на тропинку.

— Да это же господин барон! — вскричал Куртен,

— Он самый, Куртен.

— Но куда вы идете в такой час? Великий Боже! Если бы госпожа баронесса узнала, что вы глубокой ночью бродите по полям, что бы она сказала? — произнес арендатор, разыгрывая удивление.

— Так уж получилось, Куртен.

— Надо думать, — насмешливо заметил арендатор, — надо думать, у господина барона были на то свои причины?

— Да, и ты о них узнаешь, когда мы придем к тебе, — ответил Мишель.

— Ко мне! Вы идете ко мне? — воскликнул озадаченный Куртен.

— Ты отказываешься меня принять? — спросил молодой человек.

— Праведный Боже! Мне — и отказываться вас принять в доме, который, если разобраться, принадлежит вам!

— Ну, тогда не будем терять время, ведь уже очень поздно. Иди вперед, я пойду за тобой.

Обеспокоенный повелительным тоном молодого хозяина, Куртен повиновался; через сотню шагов он открыл калитку в изгороди, пересек плодовый сад и очутился у своего дома.

Войдя в комнату на первом этаже, служившую одновременно комнатой и кухней, он сгреб головни в очаге, раздул огонь, зажег свечу желтого воска и поставил ее на камин.

И только тогда, при свете этой свечи, он увидел то, что не смог увидеть при луне: Мишель был бледен как смерть!

— Ах, господин барон! — воскликнул Куртен. — Господи Иисусе! Что это с вами?

— Куртен, — нахмурившись, произнес молодой человек, — я слышал твой разговор с моей матерью.

— Вот как, вы слышали? — слегка опешив, спросил арендатор.

Но он тут же овладел собой:

— Ну так что же?

— Ты очень хочешь, чтобы в будущем году тебе продлили аренду.

— Я, господин барон?..

— Ты, Куртен, и ты хочешь этого гораздо сильнее, чем можно предположить по твоим словам.

— По правде говоря, господин барон, я был бы не против, но, если бы возникло какое препятствие, я бы от этого не умер.

— Куртен, твой арендный договор буду продлевать я, — сказал молодой человек, — потому что в будущем году, когда придется его подписывать, я уже буду совершеннолетним.

— Точно так, господин барон.

— Но ты прекрасно понимаешь, — продолжал молодой человек (желание спасти графа де Бонвиля и остаться возле Мари придало ему несвойственную его характеру решимость), — не правда ли, ты ведь понимаешь, что если ты выполнишь то, о чем говорил сегодня, если ты донесешь на моих друзей, то я-то уж никак не стану продлевать аренду доносчику?

— О! — вырвалось у Куртена.

— Вот так. А если ты один раз лишишься аренды, Куртен, надо будет проститься с твоим участком — больше ты сюда не вернешься.

— Но правительство! Но госпожа баронесса!

— А меня все это не касается, Куртен. Меня зовут барон Мишель де ла Ложери; по достижении совершеннолетия поместье и замок Ла-Ложери переходят от матери ко мне. Это произойдет через одиннадцать месяцев, а через тринадцать кончается срок твоего договора.

— А если я откажусь от моего плана, господин барон? — заискивающим тоном спросил арендатор.

— Если откажешься от твоего плана, договор будет продлен.

— На тех же условиях, что и раньше?

— На тех же условиях, что и раньше.

— Ах, господин барон, если бы только не боязнь навредить вам… — сказал Куртен, доставая из ящика комода бутылочку чернил, листок бумаги, перо и кладя все это на стол.

— Это еще что? — спросил Мишель.

— Вот если бы господин барон великодушно соизволил и записать то, что он сейчас сказал… Не знаешь ведь, кому сколько отпущено, а я со своей стороны… хорошо, вот распятие, и на этом распятии я поклянусь господину барону…

— Я не нуждаюсь в твоих клятвах, Куртен: выйдя отсюда, я вернусь в Суде. Я предупрежу Жана Уллье, чтобы он был начеку, а Бонвилю посоветую подыскать другое убежище.

— Что ж, вот еще одна причина, — произнес Куртен, подавая перо своему молодому хозяину.

Мишель взял у него перо и написал на листке:

«Я, нижеподписавшийся, Огюст Франсуа Мишель, барон де ла Ложери, обязуюсь возобновить арендный договор с Куртеном на тех же условиях, на каких он владеет участком земли в настоящее время».

Он хотел было написать дату, но арендатор остановил его:

— Нет, молодой хозяин, не сейчас, пожалуйста. Мы поставим число на следующий день после вашего совершеннолетия.

— Хорошо, — сказал Мишель.

И он подписал документ, оставив над подписью свободное место, чтобы потом вписать число.

— Если бы господин барон пожелал отдохнуть поудобнее, чем на этом табурете, и не собирался возвратиться в замок, я бы сказал господину барону: там, наверху, имеется не слишком скверная кровать, и она в вашем распоряжении.

— Нет, Куртен, — ответил Мишель, — разве ты не слышал, что я возвращаюсь в замок Суде?

— А зачем вам туда? Раз уж господин барон заручился моим обещанием ничего не говорить, то ему спешить некуда.

— То, что видел ты, Куртен, мог видеть и кто-нибудь другой, и если ты будешь молчать, потому что обещал, другой, не давший такого обещания, сможет заговорить. Итак, до свидания!

— Господин барон волен поступать как ему угодно, — сказал Куртен, — но напрасно, право же, напрасно он возвращается в эту мышеловку.

— Ладно, ладно! Я благодарен тебе за советы, но я рад тебе сообщить, что я уже в том возрасте, когда могу делать го, что хочу.

И с этими словами, произнесенными с твердостью, на какую арендатор не считал его способным, он встал, открыл дверь и вышел.

Куртен провожал его взглядом, пока дверь за ним не закрылась; только тогда он схватил бумагу, обещавшую ему продление аренды, прочел, аккуратно сложил вчетверо и убрал в свой бумажник.

И тут ему показалось, что он слышит какие-то голоса шиле дома; он подошел к окну, приоткрыл занавеску и увидел молодого барона радом с матерью.

Ага! — сказал он. — Передо мной, молодой петушок, вы распелись куда как громко; но вот госпожа наседка, она заставит вас притихнуть!

В самом деле, баронесса, видя, что Мишель все не возвращается, подумала, что Куртен мог сказать ей правду, и не будет ничего удивительного, если ее сын окажется у арендатора.

Мгновение она колебалась, отчасти от гордости, отчасти от боязни выходить ночью, но наконец материнская тревога взяла верх и, завернувшись в длинную шаль, она направилась по дороге, ведущей на ферму Куртена.

Дойдя до двери, она увидела, как из дома Куртена выходил ее сын.

Когда она поняла, что с молодым человеком ничего не случилось, все ее страхи исчезли и ничто больше не сдерживало ее властный нрав.

А Мишель при виде матери от неожиданности отпрянул назад.

— Идите за мной, сударь, — произнесла баронесса, — по-моему, самое время возвращаться в замок.

Бедному юноше даже в голову не пришло спорить или спасаться бегством: он пошел за матерью послушно и безучастно, как маленький ребенок.

За всю дорогу баронесса и ее сын не обменялись ни словом.

По правде говоря, Мишеля молчание устраивало больше, чем объяснение, когда его сыновнее послушание, или, вернее, слабость характера, неизбежно привело бы к тому, что мать одержала верх.

Когда они подходили к замку, уже начало светать.

Все так же молча баронесса проводила молодого человека в его комнату.

Там он увидел накрытый стол.

— Вы, наверное, проголодались и устали, — сказала баронесса.

И она добавила, показывая на стол и на кровать:

— Вам надо поесть и выспаться.

Затем баронесса удалилась, закрыв за собой дверь.

Молодой человек с содроганием услышал, как ключ два раза повернулся в скважине замка.

Его лишили свободы.

Уничтоженный, он рухнул в кресло.

Такая лавина событий способна была сломить и более волевого человека, чем барон Мишель.

Впрочем, у него был только небольшой запас энергии, да и тот ушел на разговор с Куртеном.

Быть может, он не рассчитал своих сил, заявляя арендатору, что вернется в замок Суде.

Как заметила мать, он устал и проголодался.

На людей в возрасте Мишеля предъявляет свои права и другая строгая мать — природа.

Кроме того, его волнение несколько улеглось.

Раз баронесса, показав ему на стол и на кровать, сказала: «Вам надо поесть и выспаться» — это означало, что она не собиралась заходить к нему, пока он не сделает то, что она велела.

Таким образом, перед объяснением у него будет несколько часов отдыха.

Наскоро поев, Мишель проверил дверь и, убедившись в том, что его действительно заперли снаружи, улегся в постель и заснул.

Проснулся он около десяти часов утра.

Лучи ослепительного майского солнца осветили его комнату.

Он открыл окна.

На ветвях деревьев, покрытых молодой и нежной зеленой листвой, щебетали птицы, на газоне распускались первые розы, бабочки кружились в воздухе.

И казалось, что в такой чудесный день несчастье надежно упрятано под замок и не сможет никому причинить вреда.

Ликование природы, проснувшейся после долгого зимнего сна, прибавило бодрости молодому человеку, и он стал ждать прихода матери, уже не волнуясь.

Но время шло, часы уже пробили полдень, а баронесса все не появлялась.

Мишель с некоторой тревогой заметил, что еды на столе хватило не только на вчерашний ужин, но ее осталось и на сегодняшний завтрак и даже на обед.

Тогда он стал опасаться, как бы его затворничество не продлилось дольше, чем он думал.

Эти опасения усилились, когда пробило два, а затем и три часа.

Он напряженно прислушивался к любому шороху, и ему показалось, что ветер донес до него выстрелы со стороны Монтегю.

Создавалось впечатление, что стрелял взвод.

Однако невозможно было с полной уверенностью утверждать, что он действительно услышал выстрелы.

Монтегю находился более чем в двух льё от Ла-Ложери, а эти звуки были похожи на раскаты дальнего грома.

Но нет — небо было чистым.

Перестрелка продолжалась около часа; затем вновь наступила тишина.

Барона охватило такое беспокойство, что он — если не с читать завтрака — совершенно забыл о еде.

Впрочем, он успел принять решение: когда наступит ночь и кругом все уснут, он вывинтит замок своей двери столовым ножом и выйдет, но не через вестибюль — входная дверь скорее всего тоже будет заперта, — а вылезет через какое-нибудь окно.

Надежда на бегство вернула узнику аппетит.

Он плотно пообедал, как человек, уверенный в том, что у него впереди бурная ночь, и набирающийся сил, чтобы выдержать превратности предстоящего пути.

Мишель окончил обед к семи часам; через час должно было стемнеть; он лег на кровать и стал ждать.

Он бы охотно поспал: сон помог бы ему скоротать время, но он был слишком взволнован. Напрасно он закрыл глаза; его слух был постоянно начеку и продолжал улавливать малейшие шорохи.

К его великому удивлению, мать не пришла в его комнату: он не видел ее с самого утра. Со своей стороны она должна была бы предположить, что с наступлением ночи пленник приложит все силы, чтобы сбежать.

Наверно, она что-то задумала, но что именно?

Внезапно молодому барону показалось, что он услышал звон бубенчиков, какие навешивают на хомут почтовой лошади.

Он подбежал к окну.

В сумерках можно было различить, что по дороге из Монтегю к замку Ла-Ложери с большой скоростью приближалось что-то темное.

К звону бубенчиков теперь уже примешивался стук копыт двух лошадей.

В это мгновение форейтор, скакавший на одной из двух лошадей, щелкнул кнутом, очевидно возвещая о своем прибытии.

Все стало на свои места: это прибыл форейтор с двумя почтовыми лошадьми.

В то же время молодой барон инстинктивно посмотрел во двор и увидел, как слуги выкатывают из каретного сарая дорожный экипаж его матери.

И тут его осенило.

Эти почтовые лошади из Монтегю, этот форейтор, щелкнувший кнутом, эта дорожная коляска, которую выкатывали из каретного сарая… Сомнений больше не было: мать решила уехать и забрать его с собой! Вот зачем она закрыла его и не выпускала из комнаты. Она придет за ним перед самым отъездом, посадит в коляску — и погоняй, кучер!

Она слишком хорошо знала силу своего влияния на молодого человека и была уверена, что он не посмеет ослушаться.

Мысль об этой зависимости, на какую так твердо рассчитывала мать, вывела молодого человека из себя именно потому, что он понимал, насколько правильны были эти расчеты: у него не оставалось сомнений в том, что, оказавшись лицом к лицу с баронессой, он не посмеет ей прекословить.

Но оставить Мари, отказаться от волнующей жизни, к которой его приобщили сестры Суде, не участвовать в драме, какую собираются возглавить в Вандее граф де Бонвиль и его таинственный спутник, — все это казалось ему невозможным, и более того — постыдным.

Что подумают о нем обе девушки?

Мишель решился пойти на все, лишь бы избежать подобного унижения.

Он подошел к окну, прикинул расстояние от подоконника до земли: оно составляло примерно тридцать футов.

Какое-то мгновение молодой барон пребывал в задумчивости: в его душе явно происходила большая борьба.

Наконец, судя по всему, он принял решение; подойдя к секретеру, он достал оттуда крупную сумму денег золотом и рассовал их по карманам.

Тут ему послышались шаги в коридоре.

Он быстро закрыл секретер, бросился на кровать и стал ждать.

Но по необычайно напрягшимся мускулам его лица внимательный наблюдатель непременно догадался бы, что решение принято.

Каково было это решение? Вероятнее всего, мы рано или поздно узнаем о нем.

XVII

КАБАЧОК ОБЕНА КУЦАЯ РАДОСТЬ

Даже для властей, которые обычно последними узнают о настроениях жителей во вверенных им областях, было очевидно, что в Бретани и Вандее готовилось восстание.

Как говорил Куртен баронессе де ла Ложери, совещания руководителей легитимистской партии ни для кого не были секретом: имена новых Боншанов и д’Эльбе, собиравшихся возглавить вандейскую армию, были известны всем, в том числе и полиции; восстанавливалась старая организация по приходам, капитантствам и округам; священники отказывались петь «Domine salvum fac regem Philippum» и призывали прихожан молиться за Генриха V, короля Франции, и регентшу Марию Каролину; наконец, в прилегавших к Луаре департаментах, особенно Нижней Луаре и Мен-и-Луаре, в воздухе чувствовался запах пороха, что предшествует большим политическим бурям.

Несмотря на всеобщее брожение умов, а, быть может, именно благодаря этому, ярмарка в Монтегю обещала быть великолепной.

Хотя обычно ярмарка не пользовалась большим успехом, на этот раз на нее съехалось множество крестьян: рядом были жители областей Можа и Реца и обитатели Бокажа и равнины, и, что уже явно указывало на воинственные намерения прибывших, среди этого скопления широкополых шляп и непокрытых голов с длинными волосами почти не было видно белых кружевных чепчиков.

В самом деле, женщины, обычно составлявшие большинство в торговых рядах, сегодня не приехали на ярмарку в Монтегю.

И наконец — и этого было бы вполне достаточно для самых недогадливых, чтобы понять, что они присутствуют на сборе мятежников, — если покупателей на ярмарке в Монтегю было в избытке, то лошадей, коров, овец, масла, зерна, которыми там издавна торгуют, не было вовсе.

Откуда бы ни приехали крестьяне — из Бопрео, Мортаня, Брессюира, Сен-Фюльжана или Машкуля, — они, вместо привычных товаров, выставляемых на продажу, взяли с собой лишь кизиловые палки, обтянутые кожей, и по тому, как их сжимали в руках, не было похоже, что кто-то здесь собирается заниматься торговлей.

Площадь и единственная большая улица Монтегю, на которых расположилась ярмарка, выглядели мрачно, даже угрожающе, но в то же время торжественно, что было совершенно несвойственно такого рода сборищам.

Немногочисленные фокусники, шарлатаны, торговавшие сомнительным зельем, и зубодеры, напрасно стучавшие по своим ящикам, дули в медные рожки, били в тарелки, сыпали развеселыми прибаутками, зазывая публику: им не удавалось разгладить морщины на нахмуренных лицах тех, кто проходил мимо, не удостаивая вниманием их музыку или болтовню.

Как и их северные соседи-бретонцы, жители Вандеи никогда не отличались разговорчивостью; в этот день они почти не раскрывали рта.

Большинство из них стояли, прислонившись спиной к стенам домов, садовым заборам или деревянным поперечинам ограды, обрамлявшей площадь, стояли, скрестив ноги, надвинув на глаза широкополые шляпы, опираясь обеими руками на палки, неподвижно, словно статуи.

Другие собирались небольшими группами и — странное дело — казалось, чего-то ждали и были не более разговорчивы, чем стоявшие в стороне.

Кабачки были переполнены. Сидра, водки и кофе поглощалось неимоверно много. Но вандейские крестьяне отличаются столь отменным здоровьем, что огромное количество напитков, которое они потребляли, не оказывало заметного влияния на их внешний вид и поведение: лица их были слегка красными, глаза немного блестели, но люди настолько владели собой, что не вступали в споры ни с содержателями кабачков, ни с теми горожанами, с которыми им приходилось сталкиваться.

В самом деле, в городах, вдоль больших дорог Вандеи и Бретани настроения, в общем, всегда клонятся в пользу идей развития и свободы, но заметно, что эти чувства остывают сразу же, едва отходишь от дороги, и совсем исчезают, как только вступаешь в глубь провинции.

Вот почему все жители крупных городов, если только они не проявили своей преданности роялизму самым наглядным образом, являются в глазах крестьян патриотами, а патриоты для них — это те, кого они обвиняют во всех несчастьях, последовавших за великим восстанием. Вот почему они питают к ним глубокую, многолетнюю ненависть, характерную для времен гражданских войн и религиозных расколов.

Прибыв на ярмарку в Монтегю, городок, занятый в этот день подвижным отрядом в сотню человек, жители деревень очутились среди своих противников. Они это понимали и потому сохраняли под внешним миролюбием осторожность и бдительность, напоминая солдат, укрытых доспехами.

Но один из многочисленных кабачков Монтегю держал человек, на которого вандейцы могли полагаться, и, вследствие этого, держались они по отношению к нему непринужденно.

Этот кабачок находился в центре городка прямо на том месте, где проводилась ярмарка, на углу площади и узкой улочки, выходившей не на другую улицу и не в поля, а к реке Мен, омывавшей городок с юго-запада.

На кабачке не было никакой вывески.

Высохшая веточка букса, воткнутая в щель стены, да несколько яблок за окном, покрытым такой пылью, что оно могло обходиться без занавесок, указывали на назначение заведения.

А что касается его завсегдатаев, то они в указателях не нуждались.

Хозяина кабачка звали Обен Куцая Радость.

Обен — была его фамилия; Куцая Радость — прозвище; им он был обязан неуемно веселому нраву своих приятелей.

Вот при каких обстоятельствах он получил его.

Хотя роль, которую играет Обен в нашей истории, незначительна, мы все же должны немного рассказать о его прошлом.

В двадцать лет Обен был таким хилым, тщедушным и болезненным, что даже не слишком взыскательная призывная комиссия 1812 года сочла его недостойным тех милостей, какими его величество император и король имел обыкновение осыпать новобранцев.

Но в 1814 году та же самая призывная комиссия, постарев на два года, стала менее разборчивой: рассудив, что те молодые люди, которые раньше ей казались неполноценными, все же лучше, чем ничего, и могли, пусть только на бумаге, противостоять силам государей объединенной Европы.

Вот так Обен был призван в действующую армию.

Однако пренебрежение, с каким к нему отнеслись в первый раз, настроило его против воинской службы; решив обмануть правительство, он обратился в бегство и пристал к одной из банд дезертиров, появившихся в этих краях.

Чем меньше людей можно было поставить под ружье, тем безжалостнее вели себя агенты императорских властей по отношению к уклонявшимся от призыва.

Обен, не особенно тщеславный от природы, ни за что бы не подумал, что он так необходим правительству, если бы не увидел собственными глазами, сколько сил положили власти, чтобы разыскать его в лесах Бретани и болотах Вандеи.

Жандармы рьяно преследовали дезертиров.

В одной из стычек, какими обычно кончались эти преследования, Обен отстреливался с отвагой и упорством, доказывавшими, что призывная комиссия 1814 года не была уж так не права, признав его годным к военной службе; в одной из этих стычек в Обена угодила пуля, и его, посчитав мертвым, бросили посреди дороги.

В тот день некая зажиточная горожанка из Ансени ехала на своей двуколке по дороге, идущей по берегу реки из Ансени в Нант.

Было восемь или девять часов вечера, то есть время, когда уже совсем стемнело.

Наткнувшись на труп посреди дороги, лошадь шарахнулась в сторону и решительно отказалась двигаться дальше.

Горожанка хлестнула лошадь; животное встало на дыбы.

После новых ударов хлыста лошадь развернулась и захотела во что бы то ни стало вернуться обратно в Ансени.

Горожанка, не привыкшая к таким капризам своей лошади, вылезла из двуколки.

Тут все стало ясно. Дорогу загораживало мертвое тело.

Такого рода встречи были не редкими в те времена.

Горожанка почти не испугалась; она привязала лошадь к дереву и собралась оттащить тело Обена в канаву, чтобы освободить путь своей двуколке и другим экипажам, которые могли последовать за ней.

Однако, прикоснувшись к телу мертвеца, она обнаружила, что оно еще теплое.

От прикосновения женщины или же от внезапной боли, вызванной этим прикосновением, Обен очнулся; он вздохнул и пошевелил руками.

Кончилось все тем, что, вместо того чтобы оттащить его в канаву, женщина уложила его в двуколку и, не продолжив путь в Нант, вернулась в Ансени.

Женщина была роялисткой и очень набожной, поэтому причина, по которой Обен был ранен, и ладанка, которую она обнаружила на его груди, вызвали в ней неподдельное участие.

Она послала за хирургом.

У несчастного Обена обе ноги были перебиты пулей, и их пришлось ампутировать.

Горожанка лечила Обена, ухаживала за ним с преданностью сестры милосердия; ее доброе дело, как почти всегда бывает, привязало ее к тому, кто был ею облагодетельствован, и, когда Обен поправился, она предложила бедному инвалиду, к его крайнему удивлению, свою руку и сердце.

Разумеется, Обен согласился.

И с этих пор Обен, изумив всю округу, стал одним из мелких собственников кантона.

Увы! Счастье Обена длилось недолго: через год жена его умерла; она предусмотрительно составила завещание, по которому все ее состояние отходило к мужу; однако законные наследники г-жи Обен оспорили ее волю из-за несоблюдения формы, и, после того как суд в Нанте удовлетворил их претензии на наследство, бедный дезертир остался, как Толстый Жан, с тем, что имел прежде.

Впрочем, мы ошиблись: у Толстого Жана все же оставались обе ноги.

Из-за того, что процветание Обена длилось недолго, остроумные жители Монтегю, как легко себе представить, немало завидовавшие дезертиру, теперь радовались его не-1 частью, так быстро последовавшему за небывалой удачей, и прибавили к имени Обен прозвище «Куцая Радость».

Наследники, оспорившие завещание, принадлежали к либералам; Обен не мог не перенести на всю их партию ту ярость, что вызвал у него проигранный процесс.

Так он и сделал, и притом вполне осознанно.

Ожесточившийся из-за своего увечья, уязвленный вопиющей, как ему казалось, несправедливостью, Обен Куцая Радость испытывал ко всем родственникам жены, судьям и патриотам, кого он считал повинными в своем несчастье, лютую ненависть, подогреваемую политическими событиями и ожидавшую лишь подходящей минуты, чтобы вылиться в действия, которые при его мрачной, мстительной натуре могли иметь ужасные последствия.

При таком увечье Обену нечего было и думать о том, чтобы вернуться к крестьянскому труду и стать фермером, кем были его отец и дед.

И пришлось ему, несмотря на глубокое отвращение к городской жизни, обосноваться в городе. Собрав остатки былого богатства, он поселился среди тех, кого ненавидел, в том же самом Монтегю, в кабачке, где мы его встречаем через восемнадцать лет после только что описанных нами событий.

У легитимистской партии в 1832 году не было более фанатичного сторонника, чем Обен Куцая Радость. Разве его служение этой партии не было осуществлением личной мести?

Деревянные ноги не помешали Обену Куцая Радость быть самым энергичным (кстати, и самым смышленым) участником создававшегося движения.

Как тайный агент в лагере неприятеля, он сообщал вандейским вождям обо всех правоохранительных мерах, предпринимаемых правительством не только в кантоне Монтегю, но и в других местах.

Странствующие попрошайки, эти гости на день, которых не принимают в расчет и не остерегаются, превратились в его руках в бесценных помощников, действовавших на десять льё вокруг, и служили ему одновременно и как лазутчики, и как посредники между ним и сельскими жителями.

Его кабачок был самым удобным местом встреч для тех, кого называли шуанами; как мы уже сказали, это было единственное место, где им не приходилось скрывать свои роялистские настроения.

В день ярмарки в кабачке Обена Куцая Радость, на первый взгляд, было не так много посетителей, как можно было ожидать при таком стечении крестьян из окрестных деревень.

В первой из двух зал, низком и темном помещении, обстановку которого составляли некогда полированная стойка и несколько скамеек и табуретов, сидели с десяток крестьян.

По их опрятной и даже, можно сказать, изящной одежде можно было сделать вывод, что это были зажиточные фермеры.

Первую залу отделяла от второй широкая застекленная дверь с хлопчатобумажными занавесками в красно-белую клетку.

Это второе помещение служило Обену Куцая Радость одновременно кухней, столовой, спальней и кабинетом, а в особых случаях дополнением к общей зале; здесь он принимал друзей.

Обстановка комнаты отвечала этим пяти ее назначениям.

В глубине стояла очень низкая кровать с балдахином и пологом из зеленой саржи; она принадлежала владельцу кабачка.

Рядом с кроватью находились две громадные бочки, откуда наливали сидр и водку для посетителей.

У входа, справа, был очаг, обширный и высокий, как в крестьянской хижине; посреди комнаты — дубовый стол с двумя длинными деревянными скамейками, а напротив очага — буфет с красовавшимися в нем тарелками и оловянными кувшинами.

Распятие с прикрепленной к нему освященной веточкой букса, восковые статуэтки святых и грубо раскрашенные образа были единственными украшениями комнаты.

В день ярмарки в Монтегю Обен открыл для своих многочисленных друзей то, что можно было назвать его святилищем.

Если в общей зале можно было насчитать десять — двенадцать посетителей, то в задней комнате собралось более двадцати человек.

Большинство из них сидели вокруг дубового стола, пили и вели оживленный разговор.

А трое или четверо доставали из мешков, стоявших в углу комнаты, круглые лепешки, пересчитывали их, складывали в корзины, а корзины передавали либо нищим, и ибо женщинам, которые заглядывали в дверь, находившуюся в другом углу комнаты, за бочками.

Эта дверь выходила на маленький дворик, а дворик, в гною очередь, — на узкую улочку (о ней мы уже упоминали).

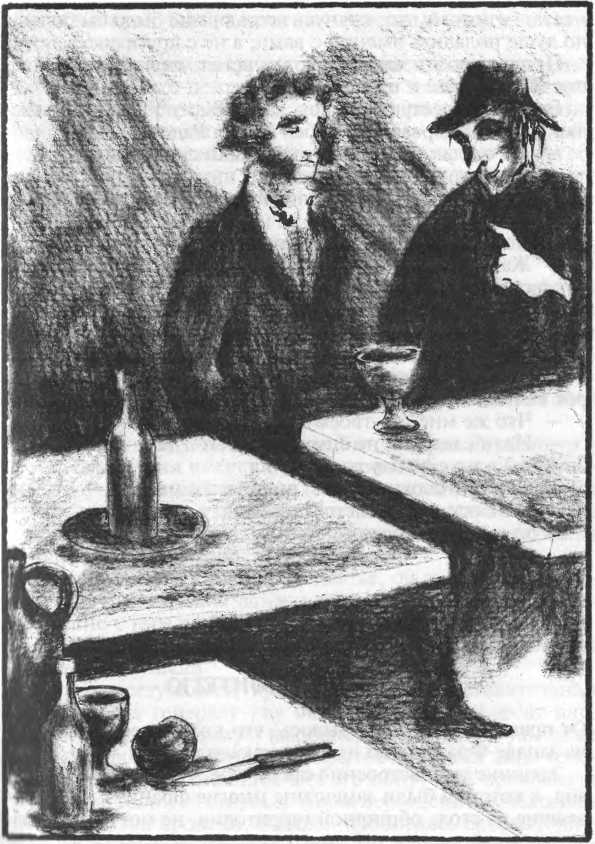

Обен Куцая Радость сидел под навесом очага на некоем подобии деревянного кресла; рядом с ним, с собакой у ног, > идол человек в черном шерстяном колпаке и накидке из козьей шкуры — в нем мы узнаем нашего старого приятеля Жана Уллье.

Позади них племянница Обена, молодая и красивая крестьянка, взятая владельцем кабачка себе в помощницы, поддерживала огонь и следила за дюжиной глиняных горшочков, в которых тушилось на умеренном жару то, что крестьяне называют «гренки в сидре».

Обен Куцая Радость очень горячо, хоть и негромко, говорил что-то Жану Уллье, когда в общей зале кабачка раздался свист, похожий на призывно-тревожный клич куропатки.

— Кто это к нам идет? — воскликнул Обен, наклоняясь, чтобы заглянуть в дырку, проделанную им в занавеске. — Человек из Ла-Ложери… Берегитесь!

После того как о предупреждении стало известно всем, к кому оно было обращено, комната Обена приняла обычный вид.

Дверь в углу тихо закрылась; женщины и нищие исчезли.

Люди, считавшие лепешки, обвязали мешки, уложили их на пол, уселись на них в самых непринужденных позах и закурили трубки.

Что же касалось тех, кто пил за столом, то все они замолчали, а трое или четверо словно по волшебству уронили головы на стол и заснули.

Жан Уллье отвернулся к очагу, чтобы скрыть лицо от взглядов вошедших.

XVIII

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА-ЛОЖЕРИ

Куртен — ибо именно его Куцая Радость назвал «человеком из Ла-Ложери» — вошел в общую залу кабачка.

Кроме условного свиста, настолько искусного, что его действительно можно было принять за голос прирученной куропатки, присутствовавшие, казалось, ничем не выразили к нему свое отношение, беседа за столом продолжалась, только из серьезной она после появления Куртена стала очень веселой и шумной.

Арендатор огляделся и, не найдя, по-видимому, в общей зале того человека, кого он искал, решительно открыл застекленную дверь и просунул свою мордочку хорька в заднюю комнату.

И здесь тоже, по-видимому, никто не обратил на него внимания.

Одна лишь Мариэтта, племянница Обена, поглощенная обслуживанием посетителей, на мгновение прервала разливать сидр, выпрямилась и спросила Куртена, как спросила бы любого другого завсегдатая кабачка своего дяди:

— Что прикажете подать, господин Куртен?

— Чашку кофе, — ответил Куртен, поочередно вглядываясь в каждого из сидевших за столом и по углам комнаты.

— Хорошо… Сядьте где-нибудь, — ответила Мариэтта, — а я принесу вам кофе.

— О! В этом нет нужды, — добродушно ответил Курген. — Налейте-ка мне его сейчас в мою чашку, я выпью у огня вместе с друзьями.

Никто из присутствующих не подал виду, что их покоробили слова Куртена, однако никто и не подвинулся, чтобы освободить ему место.

Куртену пришлось сделать еще один шаг вперед.

— Хорошо вам живется, приятель Обен? — спросил он у владельца кабачка.

— Как видите, — ответил тот, даже не повернув головы в его сторону.

Куртену нетрудно было заметить, что в этой компании его принимали без особого доброжелательства; но не таков он был, чтобы смутиться из-за подобного пустяка.

— Ну-ка, Мариэтта, — сказал он, — дай-ка мне табурет, я устроюсь рядом с твоим дядей.

— Так ведь нет свободных табуретов, господин Курген, — ответила девушка, — слава Богу, у вас достаточно хорошие глаза, чтобы это заметить.

— Ну, что ж, тогда твой дядя отдаст мне свой, — с дерзкой фамильярностью продолжил Куртен, хоть его и не слишком воодушевляло поведение кабатчика и его гостей.

— Если уж так надо, — проворчал Обен, — ты его получишь, раз я тут хозяин, и пусть никто не скажет, что в «Ветке остролиста» не дали табурет тому, кто пожелал сесть.

— Ну, тогда уступи мне место, краснобай, потому что я вижу здесь того, кого ищу.

— Кого же ты искал? — спросил Обен, вставая, и в то же мгновение двадцать посетителей поднялись с мест и предложили ему свои табуреты.

— Ищу Жана Уллье, — ответил Куртен, — и, сдается мне, он здесь.

Услышав свое имя, Жан Уллье тоже поднялся с места.

— Ну, и что же вы от меня хотите? — спросил он почти дрожащим тоном.

— Полно вам, полно, не надо меня пытаться съесть живьем! — ответил мэр Ла-Ложери. — То, что я собираюсь сказать вам, для вас еще важнее, чем для меня.

— Метр Куртен, — строго возразил Жан Уллье, — вопреки тому, что вы только что сказали, мы с вами не друзья, до этого очень даже далеко! И вы слишком хорошо это знаете, и не могли прийти сюда к нам с добрыми намерениями.

— А вот тут вы ошибаетесь, приятель Уллье.

— Метр Куртен, — продолжал Жан Уллье, не обращая внимания на знаки, которые подавал ему Обен, призывая к осторожности, — метр Куртен, с тех пор как мы с вами знакомы, вы всегда были синим и всегда вели нечистую игру.

— Нечистую игру? — перебил арендатор со своей неизменной хитрой улыбкой.

— О! Я знаю, о чем говорю, и вы тоже, я думаю. Речь идет о землях, полученных из нечистых рук. Вы связались с городскими недоумками; вы преследовали тех жителей поселков и деревень, кто сохранил веру в Бога и короля. Что же сегодня может быть общего между вами, кто делал все это, и мной, кто поступал как раз наоборот?

— Не Скажите, — не отступал Куртен, — не скажите, приятель Уллье, я не из вашего круга, это правда. Но, хотя я и принадлежу к другой партии, все же мое мнение таково, что между соседями не следует желать друг другу смерти. Клянусь, я искал вас и пришел к вам только для того, чтобы оказать вам услугу.

— Ваши услуги мне ни к чему, метр Куртен, — заявил Жан Уллье.

— Почему же? — спросил арендатор.

— Потому что за вашими услугами наверняка скрывается измена.

— Значит, вы отказываетесь меня выслушать?

— Отказываюсь, — резко ответил егерь.

— И напрасно, — произнес вполголоса Обен, которому грубоватая прямота его единомышленника показалась оплошностью.

— Ну, что же, — медленно проговорил Куртен, — если с обитателями замка Суде случится несчастье, вините только себя, приятель Уллье.

Куртен произнес слово обитатели с явным намеком, включая в их число и гостей; Жан Уллье не мог не понять этот намек и, несмотря на присущую ему силу воли, страшно побледнел.

Он пожалел, что зашел так далеко, но взять свои слова назад было бы опасно.

Если у Куртена имелись какие-то подозрения, то такое отступление могло только их укрепить.

Поэтому Уллье постарался унять волнение и снова с самым равнодушным видом сел на табурет, спиной к Куртену. Это выглядело настолько естественно, что даже пройдоха Куртен оказался обманутым.

Вместо того чтобы поспешно выйти из кабачка, как полагалось бы после таких слов, он стал неторопливо искать в своем кожаном кошельке мелочь, чтобы заплатить за чашку кофе.

Обен понял причину его медлительности и воспользовался благоприятным моментом, чтобы вступить в разговор.

— Жан, старина, — добродушно обратился он к Жану Уллье, — мы с тобой давние друзья и не первый год, как я понимаю, идем одной дорогой: тому свидетельство эти деревянные ноги! Так вот, я не постесняюсь тебе сказать при господине Куртене, что ты не прав, слышишь? Пока кулак сжат, только сумасшедший может сказать: «Я знаю, что в кулаке». Конечно, господин Куртен, — продолжил Обен Куцая Радость, упорно называя так мэра Ла-Ложери, — конечно, господин Куртен не на нашей стороне, но он не выступал против нас; он был сам за себя — вот и все, в чем можно его упрекнуть. Но сегодня, когда утихли все раздоры, сегодня, когда нет больше ни синих, ни шуанов, сегодня, когда у нас, слава Богу, нет войны, что тебе до цвета его кокарды? И право же, если господин Куртен хочет сказать тебе что-то дельное, как он утверждает, отчего бы тебе его не выслушать?

Жан Уллье нетерпеливо пожал плечами.

«Старый лис!» — подумал Куртен, слишком хорошо осведомленный о том, что происходило в здешних краях, чтобы его могло обмануть красноречие Обена.

Однако вслух он произнес:

— Тем более что политика не имеет никакого отношения к тому, о чем я собирался ему рассказать.

— Вот видишь, — подхватил Обен, — ничто не мешает I обе перемолвиться словечком с господином мэром. А ну-ка подвинься, пусть он сядет рядом с тобой, и потолкуйте в свое удовольствие.

Все это, однако, не заставило Жана Уллье взглянуть на Куртена дружелюбнее или хотя бы повернуться к нему лицом.

Он лишь не поднялся с места, чего можно было опасаться, когда арендатор садился рядом с ним.

— Приятель Уллье, — произнес Куртен в качестве предисловия, — сдается мне, что хороший разговор надо хорошенько спрыснуть. «Вино — это мед, излитый на слова», как сказал наш кюре… правда, не в проповеди; но все равно ведь чистую правду сказал. Если б мы вместе распили бутылочку, от этого, быть может, мне было бы легче говорить.

— Как вам угодно, — ответил Жан Уллье (как бы ни было противно ему пить с Куртеном, он посчитал эту жертву необходимой для дела, которому служил).

— Есть ли у вас вино? — спросил Куртен у Мариэтты.

— Ну и ну! — воскликнула девушка. — Есть ли у нас вино! Что за вопрос!

— Я имею в виду хорошее вино в запечатанной бутылке.

— Вино в запечатанной бутылке у нас есть, — не без гордости сообщила Мариэтта, — только вот цена ему сорок су.

— Э! — вмешался Обен; он уселся с другой стороны очага, чтобы уловить, если это будет возможно, хоть что-нибудь из таинственного сообщения Куртена. — Господин мэр, деточка, человек обеспеченный, и расход в сорок су не помешает ему заплатить аренду баронессе Мишель.

Куртен пожалел, что позволил себе так много: если, по несчастью, опять наступят такие времена, как при той большой войне, наверное, будет опасно слыть чересчур богатым.

— Не помешает! — подхватил он. — Не помешает! Это вы так думаете, приятель Обен! Да, конечно, на уплату аренды мне хватает, но, поверьте, заплатив за аренду, я буду счастлив, если мне удастся свести концы с концами. Вот и все мое богатство!

— Богатый вы или бедный — это нас не касается, — заметил Жан Уллье. — Что вы там хотели мне сказать? Не мешкайте!

Куртен взял бутылку, которую принесла Мариэтта, тщательно вытер горлышко рукавом, налил сначала немного вина себе, наполнил стакан Жана Уллье, а затем свой, чокнулся и, медленно смакуя вино, сказал:

— Не худо живется тому, кто каждый день попивает такое винцо! — сказал он и прищелкнул языком.

— Особенно если пить его с чистой и спокойной совестью, — заметил Жан Уллье, — сдается мне, именно это придает добрый вкус вину.

— Жан Уллье, — продолжил Куртен, оставив без внимания философское замечание собеседника и наклонившись к очагу так, чтобы его услышал только тот, к кому он обращался. — Жан Уллье, вы на меня держите зло, и вы не правы, честное слово, не правы, это я вам говорю.

— Докажите — и тогда я с вами соглашусь. Видите, какое у меня к вам доверие.

— Я вам зла не желаю, как сейчас сказал Обен Куцая Радость, а он человек здравомыслящий, я желаю добра только себе самому — вот и все; по-моему, это не преступление. Я занимаюсь своими делами и не суюсь в чужие, потому что говорю себе: «Приятель, если к Пасхе или к Рождеству у тебя в кубышке не окажется сколько нужно, то королю, как бы он ни назывался: Генрих Пятый или Луи Филипп, это будет так же безразлично, как и его сборщику налогов, и ты получишь бумагу с его портретом, что будет для тебя очень почетно, но чересчур накладно. А потому предоставь Генриху Пятому или Луи Филиппу управляться самим и подумай о себе». Знаю, вы другого мнения, это ваше дело: я вас за это не осуждаю, разве что пожалеть вас могу.

— Приберегите свою жалость для других, любезный, — гордо ответил Жан Уллье, — я в ней не нуждаюсь так же, как и в ваших секретах.

— Когда я говорю, что жалею вас, молодчина Уллье, то подразумеваю не только вас, но и вашего хозяина. Господин маркиз — человек, которого я глубоко уважаю, он не пожалел себя в ту большую войну… Ну и что он выиграл?

— Господин Куртен, вы как будто не собирались говорить о политике; по-моему, вы нарушаете слово..

— Да, верно, не собирался, но разве моя вина, если в этой окаянной стране политика так впуталась в наши дела, что ее уже нельзя отделить от всего другого! Я говорил вам, старина, что очень уважаю господина маркиза, и мне прискорбно, очень прискорбно видеть, как его, когда-то обладавшего самым значительным состоянием в провинции, обездолила толпа разбогатевших выскочек.

— Если он доволен своей судьбой, что вам за дело? — ответил Жан Уллье. — Вы не слышали его жалоб, и он не просил у вас взаймы, так?

— А что бы вы сказали о человеке, предложившем вернуть замку Суде его былое процветание, былое богатство? Скажите, — продолжал Куртен, не смущаясь резкого тона собеседника, — разве был бы такой человек вам врагом? Вам не кажется, что господин маркиз испытывал бы к нему огромную благодарность? Ну, отвечайте прямо, так же как я с вами говорю.

— Конечно, да, если бы человек, про которого вы говорите, хотел все сделать честно… только я в этом сомневаюсь.

— Честно! А кто бы посмел предложить вам другое, Жан Уллье? Послушайте, старина, я говорю начистоту: вот я могу сделать так, что в замке Суде будут иметь дело с сотнями и тысячами луидоров, там, где сегодня и экю в пять ливров не сыщешь, но только…

— Но только что? Ага! Вот оно, уязвимое место, верно?

— Но только; черт возьми, надо и мне иметь от этого свой интерес.

— Если дело хорошее, это было бы справедливо, и вы получили бы свою долю.

— Не правда ли, а? И за то, чтобы поспособствовать этому делу, я прошу очень немного.

— Чего же вы просите? — спросил Жан Уллье, которому теперь захотелось узнать намерения Куртена.

— О! Бог ты мой! Да это проще простого! Прежде всего я хотел бы условиться насчет фермы: чтобы мне не надо было бы ни продлевать, ни выплачивать аренду за ферму, что за мной уже двенадцать лет.

— То есть вы хотите получить ее в дар?

— Если бы господин маркиз пожелал так распорядиться, я бы не отказался, сами понимаете: я же не враг себе.

— Но как это можно устроить? Ваша ферма принадлежит молодому барону Мишелю или его матери, а я не слышал, чтобы они собирались ее продавать. Как мы можем отдать вам то, что нам не принадлежит?

— Ладно! — отозвался Куртен. — Но если бы я взялся за это дело, что предлагаю вам, то, может статься, эта ферма очень скоро стала бы вашей, а тогда все было бы легко уладить. Что вы на это скажете?

— Скажу, что не понимаю вас, метр Куртен.

— Шутник!.. Ах, до чего же завидный жених наш молодой хозяин! Знаете ли вы, что, кроме Ла-Ложери, ему принадлежит еще Ла-Кудре, мельницы Ла-Ферронери, леса Жервез и что все это, в хороший или плохой год, приносит восемь тысяч пистолей дохода? Знаете ли вы, что старая баронесса собирается дать ему еще столько же? Разумеется, он получит это после ее смерти.

— Что общего между бароном Мишелем и маркизом де Суде, — спросил Жан Уллье, — и почему богатство вашего хозяина может интересовать моего?

— Ладно, хватит, поговорим начистоту, старина Уллье. Черт возьми! Вы же не могли не заметить, что наш хозяин влюбился в одну из ваших барышень, и здорово влюбился! Уж не знаю, в какую из двух, но пусть господин маркиз скажет свое слово, напишет записку относительно фермы; когда девушка выйдет за барона, — они ведь тонкие бестии! — то приберет мужа к рукам и добьется от него всего, что захочет. Конечно, он не станет упрямиться из-за нескольких арпанов земли, особенно если речь идет о том, чтобы отдать их человеку, которому он со своей стороны будет безмерно благодарен. Так я разом обстряпаю свое дельце и ваше. У нас на пути только одно препятствие — его мамаша; но это препятствие я берусь устранить, — добавил Куртен, придвигаясь поближе к Жану Уллье.

Тот ничего не ответил, но пристально посмотрел на собеседника.

— Да, — продолжал мэр Ла-Ложери, — если мы объединимся, баронесса ни в чем не сможет нам отказать. Знаешь, старина Уллье, — добавил Куртен, дружески похлопывая своего собеседника по колену, — я много что знаю о Мишеле-старшем.

— Если так, на что вам мы? Кто вам мешает сразу же потребовать от нее то, к чему вы так сильно стремитесь?

— Что мне мешает? А то, что к рассказу ребенка, пасшего овец и слышавшего, как заключалась сделка, мне надо прибавить свидетельство человека, своими глазами видевшего, как в Шаботьерском лесу некто получил деньги за пролитую кровь. А ты ведь знаешь, старина Уллье, кто может дать такое свидетельство, верно? В тот день, когда мы начнем действовать сообща, баронесса станет мягкой, как воск. Она скупа, но в то же время тщеславна: страх перед бесчестьем и сплетнями здешних жителей сделает ее сговорчивее. Она рассудит, что, в сущности, мадемуазель де Суде, хотя и бедная и незаконнорожденная, ровня сыну барона Мишеля, чей дед был крестьянином, как мы с вами, и чей отец был… ладно, хватит! Ваша барышня будет богата, наш молодой человек будет счастлив, а я буду премного доволен. Какие могут быть возражения против этого? Не говоря уж о том, что мы станем друзьями, приятель Жан, и, хотя я и добиваюсь вашей дружбы, я сам чего-то стою.

— Дружбы? — подхватил Жан Уллье, с трудом сдерживая негодование, вызванное необычным предложением Куртена.

— Да, дружбы, — ответил тот. — Не качай головой, это правда. Я сказал тебе, что знаю о жизни покойного барона больше, чем кто-либо; я мог бы еще добавить, что больше, чем кто-либо, знаю о его смерти. Я был одним из стрелков во время охоты, когда его убили, и мое место в цепи было как раз напротив места, где он стоял… Я тогда был совсем молод, но уже имел привычку — сохрани мне ее Господь! — не болтать языком, кроме как преследуя свою выгоду. А теперь скажи: разве услуги, которые я могу оказать твоей партии, если мне будет выгодно примкнуть к вам, совсем ничего не стоят?

— Метр Куртен, — нахмурив брови, ответил Жан, — я не имею никакого влияния на маркиза де Суде; но если бы у меня и было на него хоть какое-нибудь влияние, п а ферма никогда бы не стала принадлежать нашей семье, а если бы и стала ее собственностью, то ею никогда бы не отплатили за предательство!

— Все это громкие слова, — возразил Куртен.

— Нет, как бы ни были бедны сестры Суде, я бы никогда не пожелал им в мужья молодого человека, о ком вы говорите; как бы ни был богат этот молодой человек, носи он даже другое имя, никогда мадемуазель де Суде не пойдет на низость, чтобы добиться такого союза.

— Ты называешь это низостью? А я вижу тут только выгодное дельце.

— Для вас, быть может, это так; но для тех, кому я служу, вступить в сделку с вами ради брака с господином Мишелем было бы больше чем низостью — гнусностью.

— Берегись, Жан Уллье! Я хочу договориться с тобой по-хорошему, поэтому и не обращаю внимания на твои слова. Я пришел к тебе с добрыми намерениями; смотри, как бы у меня не появились дурные, когда я выйду отсюда.

— Ваши угрозы мне так же безразличны, как ваши предложения, метр Куртен, я вам это сказал, а если придется повторить, что ж, я повторю!

— Еще раз говорю, Жан Уллье: послушай меня. Я признался тебе в том, что хочу стать богатым; у меня это страсть, все равно как у тебя страсть хранить собачью преданность людям, которые беспокоятся о тебе меньше, чем ты о своей собаке; я подумал, что могу быть полезным твоему хозяину, понадеялся, что он не оставит меня без награды за мою услугу. Ты считаешь, что это невозможно. Ну и не будем больше говорить об этом. Но если бы те, дворяне, кому ты служишь, захотели отблагодарить меня, как мне хочется, я предпочел бы оказать услугу им, а не другим, запомни это.

— Поскольку надеетесь, что дворяне заплатят вам больше, чем те, другие, не так ли?

— А хотя бы и так, Жан Уллье; я не стану строить из себя гордеца перед тобой, так оно и есть, и, как ты правильно сказал, если придется повторить, я повторю.

— Я не посредник в такого рода сделках, метр Куртен. Впрочем, если награда, что я мог бы вам предложить, была бы соразмерна услугам, что они могли ожидать от вас, она была бы столь невелика, что и говорить не стоит.

— Э! Кто знает? Ты ведь не подозревал, приятель, что я знаю про встречу в Шаботьерском лесу! Быть может, я сильно удивил бы тебя, если бы рассказал все, что мне известно.

Жан Уллье постарался не выдать свой испуг.

— Послушайте, — сказал он Куртену, — с меня хватит. Если желаете продаваться, обращайтесь к кому-нибудь другому. А мне, имей я возможность заключать такие сделки, было бы противно этим заниматься. Но, слава Богу, это не мое дело!

— Это ваше последнее слово, Жан Уллье?

— Первое и последнее. Ступайте своей дорогой, метр Куртен, и позвольте нам идти нашей.

— Что ж, тем хуже, — произнес Куртен, поднимаясь с места, — потому что, клянусь честью, мне было бы больше по душе поладить именно с вами, а не с другими.

Произнеся эти слова, Куртен встал, кивнул на прощание Жану Уллье и вышел.

Едва он переступил порог, как к Жану Уллье приковылял на своих деревяшках Обен Куцая Радость.

— Ты сделал глупость, — негромко сказал он.

— А что надо было сделать?

— Отвести его к Луи Рено или к Гаспару, они бы его купили.

— Кого? Этого паршивого предателя?

— Жан, дружище, когда я был мэром в тысяча восемьсот пятнадцатом году, я видел в Нанте человека, которого звали *** и который в то время или еще до того был министром, и из сказанного им я запомнил следующее: во-первых, империи создаются и уничтожаются предателями; во-вторых, предательство — единственное в мире дело, которое нельзя соразмерить с ростом того, кто его совершает.

— Что же мне, по-твоему, теперь делать?

— Идти следом и не спускать с него глаз.

Жан Уллье секунду размышлял.

Затем он, в свою очередь, поднялся с места:

— Ей-Богу, мне кажется, ты прав.

И он вышел встревоженный.

XIX

ЯРМАРКА В МОНТЕГЮ

От правительства не укрылось, что политические страсти на западе Франции до предела накалились.

Здешние умонастроения стали чересчур явными, и заговор, в котором были замешаны многие французы, проживавшие на столь обширной территории, не мог долго оставаться в тайне.

Еще задолго до появления Мадам на берегах Прованса в Париже было известно о том, что готовится восстание, и тут же мощная государственная машина пришла в действие, чтобы быстро и беспощадно навести порядок в провинции; когда же не осталось сомнений в том, что принцесса направляется на Запад, нужно было лишь выполнить разработанный план и поручить это верным и опытным людям.

Все департаменты, где вероятность восстания была наиболее высокой, были поделены на военные округа по числу супрефектур.

Каждый из этих округов, возглавляемых командирами батальонов, был центром дислокации нескольких второстепенных формирований, возглавлявшихся капитанами; вокруг них располагались более слабые части во главе с лейтенантами или младшими лейтенантами, чья задача состояла в поддержании порядка в глубинке, насколько это позволяло состояние дорог.

В Монтегю, входившем в состав округа Клиссон, в качестве гарнизона была расквартирована рота 32-го линейного полка.

В тот день, когда произошли события, о которых мы только что рассказали, этот гарнизон был усилен двумя подразделениями жандармерии, прибывшими тем же утром из Нанта, и двадцатью конными егерями.

Задача конных егерей состояла в охране старшего воинского начальника из Нанта, отправившегося с инспекцией во вверенные ему части.

Этим воинским начальником был генерал Дермонкур.

По окончании инспекции гарнизона Монтегю энергичный и умудренный опытом генерал решил, что было бы нелишне для него узнать настроение тех, кого он называл своими старыми друзьями-вандейцами, — они заполнили площади и улицы города.

Переодевшись в городское платье, он вместе с представителем гражданской администрации, прибывшим одновременно с ним в Монтегю, вышел на улицу.

Несмотря на мрачные лица, горожане особого опасения гостям не внушали.

Люди расступались, пропуская двух представительных господ. Хотя генералу уже исполнилось шестьдесят пять лет, он сохранял бравую выправку, а его густые усы даже не были тронуты сединой. Покрытое шрамами лицо генерала и, главное, сановный вид его попутчика привлекали внимание толпы настолько, что их переодевание оказалось пустой тратой времени. Однако, пробиваясь сквозь толпу, они не встретили на своем пути ни одного враждебного взгляда.

— Подумать только! — произнес генерал. — Мои старые друзья-вандейцы совсем не изменились: как и тридцать восемь лет назад, они не отличаются приветливостью.

— Мне кажется, что настроение толпы не предвещает беды, — самоуверенно заметил представитель гражданских властей. — За два месяца, проведенных мною в Париже, где что ни день, то беспорядки, я вдоволь насмотрелся на парижан и приобрел кое-какой опыт, чтобы сразу распознать признаки готовящегося восстания. Взгляните, мой дорогой генерал: люди не собираются в группы, не видно ни одного оратора, не слышно ропота недовольства — полное спокойствие! Вы можете мне поверить на слово: эти славные люди думают лишь о том, как бы повыгоднее сбыть свой товар.

— Да, сударь, я полностью разделяю ваше мнение: эти, как вы их называете, славные люди и в самом деле заняты только своей мелкой торговлей и действительно думают лишь о том, как бы повыгоднее продать сабельные клинки и свинцовые пули, заполнившие все подсобные помещения их лавчонок; они рассчитывают нас этим попотчевать, как только им представится первый удобный случай.

— Вы полагаете?

— Я в этом просто уверен. Если бы религиозный фактор не отсутствовал, к нашему счастью, в новом всплеске недовольства и не заставлял меня полагать, что оно не будет всеобщим, то я смело заявил бы всем, что среди стоящих перед нами парней в грубошерстных куртках, полотняных штанах и деревянных башмаках вы не отыщете ни одного человека, у которого бы не было своей должности, своего звания и своего порядкового номера в одном из отрядов, которые формируют господа аристократы.

— Как! И нищие в том числе?

— Нищие прежде всего. Дорогой сударь, главная особенность этой войны состоит в том, что противник находится как бы повсюду и в то же время его нет нигде; в поисках врага вы озираетесь по сторонам и видите точно так же, как и сейчас, крестьянина, кланяющегося вам; нищего, тянущего за милостыней руку; торговца-разносчика, предлагающего вам свой товар; музыканта, режущего ваш слух игрой на дудке; лекаря-шарлатана, торгующего своими снадобьями; пастушонка, улыбающегося вам; женщину, кормящую грудью младенца на пороге своей убогой хижины; высокий кустарник, безобидно склонивший свои ветви над дорогой, — и вы спокойно проходите мимо. Так вот, и крестьянин, и нищий, и торговец-разносчик, и музыкант, и лекарь-шарлатан, и пастушонок, и женщина — это все ваши враги! И даже кустарник! Кто-нибудь из них, продираясь сквозь густые заросли, следует за вами по пятам, как неутомимый лазутчик, и при малейшем вашем движении, показавшемся ему подозрительным, предупредит того, кого вы ищете; у них спрятаны в канаве под колючим кустом или зарыты в яме под деревом длинноствольные поржавевшие ружья, и, если вы, по их мнению, чего-то стоите, они, крадучись, пойдут за вами точно так же, как и прежние ваши преследователи, пока не дождутся подходящей минуты и не приблизятся на расстояние выстрела. Напрасно тратить порох они не любят. В вас выстрелят из-за кустов, и если, на ваше счастье, они промахнутся, то, сколько бы вы ни шарили по кустам, там не найти никого и ничего, кроме густых зарослей, то есть ветвей, колючек и листвы. Вот видите, уважаемый сударь, какие они безобидные, жители этого края.

— А вы не преувеличиваете немного? — спросил с сомнением в голосе спутник генерала.

— Черт возьми! Господин супрефект, вам стоит только для примера арестовать одного из местных жителей, и вы увидите, во что превратится мирная толпа, состоящая из наших дружелюбных соотечественников-французов!

— И что же случится, если я решусь кого-то задержать?

— А произойдет то, что кто-нибудь из числа тех, кого мы не знаем, — возможно, этот юноша в белой куртке, а может, вот тот нищий, жадно жующий что-то у того дома, — окажется Дио Серебряной Ногой, Железной Рукой или любым другим главарем банды; он подымется и подаст знак — и тут же на наши головы обрушатся тысяча двести или тысяча пятьсот палок, и нас измолотят, как два пшеничных снопа ударами цепа, прежде чем на помощь придет моя охрана. Я вас еще не убедил? Что ж, можете это проверить в порядке простого опыта.

— Нет, нет, генерал, я вам верю на слово! — с живостью в голосе воскликнул супрефект. — Черт возьми, к чему такие неуместные шутки? С тех пор как вы просветили меня по поводу намерений этих людей, они больше не внушают мне доверия: я вижу сейчас, что они похожи на настоящих бандитов.

— Что ж, эти люди в самом деле могут быть безобидными, надо только уметь правильно себя с ними вести; к несчастью, это не дано тем, кто нас послал, — произнес генерал с лукавой улыбкой. — Хотите узнать, о чем они между собой говорят? Вы в прошлом наверняка были адвокатом или являетесь им сейчас; я готов с вами побиться об заклад, что даже среди ваших коллег вы никогда не найдете никого, кто бы мог так много и долго говорить и ничего при этом не сказать, как эти люди. Эй, послушай, парень, — обратился генерал к вертевшемуся рядом с ними крестьянину лет тридцати пяти — сорока, с любопытством разглядывавшего лепешку в своих руках. — Эй! Парень, скажи-ка мне, где можно купить такую отличную лепешку, от одного вида которой у меня потекли слюнки.

— Сударь, эти лепешки не продают, их раздают.

— Черт возьми! Тем более мне хочется их отведать.

— Я и сам удивляюсь, — ответил крестьянин, — и еще как удивляюсь, что такие прекрасные белые лепешки раздают задаром, когда от желающих их купить не было бы отбоя!

— Да, в самом деле довольно странно, но нам кажется не менее странным и то, что первый человек, к кому мы обратились, не только нам подробно отвечает, но и предвосхищает наши вопросы. Добрый человек, покажите мне вашу лепешку.

И генерал стал внимательно разглядывать изделие, которое передал ему крестьянин.

Это была обычная белая лепешка, испеченная из муки, замешенной на молоке. Только перед тем как поместить в печь, на ней ножом сверху вырезали крест и четыре параллельные линии.

— Черт возьми! Как же приятно получать такой подарок, соединяющий полезное с приятным. Этот рисунок, должно быть, изображает какой-то ребус. Скажи-ка мне, дружок, кто дал тебе эту лепешку?

— Мне ее не дали: мне не доверяют.

— А! Вы патриот?

— Я мэр здешней коммуны и поддерживаю правительство. Я увидел, как женщина раздавала бесплатно лепешки людям из Машкуля, хотя они ее об этом не просили и не предлагали ничего взамен. Когда я попросил ее продать, она не осмелилась мне отказать. Я даже купил две: одну сразу же съел при ней, а вот эту положил в карман.

— А не могли бы вы, любезнейший, уступить ее мне? Я собираю ребусы. А этот показался мне интересным.

— Как хотите: я могу вам отдать или продать.

— А! — произнес Дермонкур, взглянув более внимательно на своего собеседника. — Мне кажется, что я тебя понял. Ты можешь мне объяснить, что означают эти иероглифы?

— Конечно, и я даже могу сообщить вам кое-какие другие полезные для вас сведения.

— Так ты хочешь, чтобы тебе заплатили?

— Конечно, — нимало не смутившись, ответил крестьянин.

— Вот как ты служишь правительству, назначившему тебя мэром?

— Черт возьми! Разве правительство покрыло черепицей крышу моего дома? Разве правительство сменило на каменные хоромы мое убогое жилище? Нет, я по-прежнему живу в глинобитной, покрытой соломой хижине, которая при пожаре мгновенно превратится в горсточку пепла. За риск надо платить; вы же понимаете, что все мое имущество может в одну ночь сгореть.

— Ты прав. Что ж, господин супрефект, это по вашей части. Слава Богу, я всего лишь солдат; прежде чем получить товар, надо за него заплатить. Вам придется раскошелиться.

— Скорее расплачивайтесь, — произнес фермер, — на нас смотрят со всех сторон.

И в самом деле крестьяне, по всей вероятности движимые любопытством, которое всегда вызывают у них заезжие люди, мало-помалу плотным кольцом окружили двух господ и своего земляка.

Это обстоятельство не ускользнуло от внимания генерала.

— Дорогой мой, — громко произнес он, обращаясь к супрефекту, — вы вовсе не должны верить на слово этому человеку. Он вам продает двести мешков овса по цене девятнадцать франков за мешок. Но нет никакой уверенности в том, что вы их получите. Дайте ему задаток и потребуйте расписку.

— Но у меня нет ни бумаги, ни карандаша, — сказал супрефект, разгадав замысел генерала.

— Так вернитесь в гостиницу, черт возьми! Посмотрим, — продолжал генерал, — продаст ли нам здесь еще кто-нибудь овес? Нам нужно кормить лошадей.

Какой-то крестьянин утвердительно кивнул, и, пока генерал торговался с ним, супрефект и человек с лепешкой смешались с толпой, не привлекая к себе излишнего внимания.

Как, наверное, уже догадался наш читатель, этим человеком был не кто иной, как Куртен.

Попробуем рассказать, чем он с самого утра занимался.

Разговор с юным хозяином дал Куртену обильную пищу для размышлений.

Он рассудил, что простой донос не принесет ему большой выгоды.

Кроме того, правительство может и забыть о необходимости наградить за оказанную услугу одного из своих мелких агентов. Рискуя остаться ни с чем, Куртен подвергался большой опасности, навлекая на себя ненависть роялистов, столь многочисленных в здешних местах.

Вот тогда-то он и придумал план, в который, как мы уже знаем, он посвятил Жана Уллье.

Он надеялся использовать в своих целях влюбленность юного барона и завоевать расположение маркиза де Суде, считая, что тот только и мечтает об этом союзе, а это, в свою очередь, дало бы ему возможность хорошо заработать, если он не будет раскрывать рта, и одновременно спасти человека, чья жизнь, если он не ошибался, высоко ценилась партией роялистов.

Мы видели, как Жан Уллье принял предложение Куртена. И вот тут-то Куртен, упуская такое для него выгодное дело, польстился на мелкую подачку и перешел на сторону правительства.

XX

БУНТ

Спустя полчаса после того, как в толпе затерялись супрефект и Куртен, на поиски генерала отправился жандарм. Он нашел его мирно беседующим с благообразным нищим в отрепьях; выслушав несколько слов, сказанных ему на ухо жандармом, генерал поспешил в гостиницу «Белый конь».

Супрефект встретил его в дверях.

— И что же вам удалось узнать? — спросил генерал, увидев, что лицо чиновника так и светится от удовольствия.

— А! Генерал, есть отличная новость! — воскликнул он.

— Что ж, посмотрим.

— Я только что говорил с весьма осведомленным человеком!

— Ну и новость! Они все как один самые осведомленные люди на свете! И самый несведующий из них знает больше господина Талейрана. И что же вам рассказал этот осведомленный человек?

— Он видел, как позавчера вечером в замок Суде прибыл переодетый в крестьянскую одежду граф де Бонвиль в сопровождении невысокого крестьянина, похожего на женщину.

— И что же?

— Генерал, сомнений больше нет.

— Выкладывайте, господин супрефект, все до конца: вы же видите, с каким нетерпением я жду продолжения вашего рассказа, — произнес самым спокойным тоном генерал.

— Я думаю, что эта женщина вовсе не принцесса, которую мы ждали.

— Что ж, вы вправе иметь собственное мнение, а я думаю по-другому.

— Почему же, генерал?

— Потому что у меня есть свои источники информации.

— От добровольных помощников или нет?

— Разве можно от этих людей добиться чего-то добровольно!

— Ба!

— Но что же вы узнали?

— Да ничего.

— Ну все же?

— Когда вы ушли, я занялся покупкой овса.

— А потом?

— Крестьянин, к которому я обратился, попросил у меня задаток. И это требование с его стороны было вполне правомерным. Я же в свою очередь попросил у него расписку, на что также имел полное право. Он хотел зайти в первую попавшуюся на глаза лавчонку, чтобы составить расписку. «Ба! — воскликнул я, — вот тебе карандаш, а у тебя наверняка найдется клочок бумаги: моя шляпа будет вместо стола». При нем действительно оказалось какое-то письмо; разорвав его пополам, он написал на обороте расписку. Вот она.

Супрефект взял листок и прочитал:

«Получено от господина Жана Луи Робье пятьдесят франков в счет оплаты за тридцать мешков овса, которые я обязуюсь ему доставить 28 сего месяца.

14 мая 1832 года.

Ф. Террьен».

— Ну и что? — заметил супрефект. — Я не вижу ничего заслуживающего внимания в этой записке.

— Взгляните, пожалуйста, что написано на обороте.

— Ах! Да! — воскликнул супрефект.

Листок бумаги, который держал в руках чиновник, в самом деле оказался разорванным пополам письмом. На обороте он прочитал:

аркиз!

получил только что новость которую мы ждем в Бофе 26-го вечером, офицеры вашей части представленные Мадам, всех ваших под рукой, с почтением, у".

— Черт возьми, — воскликнул супрефект, — у меня в руках не что иное, как объявление о торжественном построении! Теперь не составит большого труда восстановить недостающие слова.

— Да, это сделать совсем нетрудно, — произнес генерал.

Затем вполголоса он добавил:

— Даже слишком просто.

— Ну вот, что вы на это скажете? — спросил супрефект. — Не кажется ли вам, что эти люди выглядят слишком большими простаками, что даже настораживает.

— Подождите! — произнес Дермонкур. — Это еще не все.

— Как!

— Распрощавшись с продавцом овса, я разговорился с похожим на юродивого нищим. Поговорив с ним о Боге, о святых, о Пресвятой Деве, о гречихе и урожае яблок — заметьте, что все яблони стоят сейчас в цвету, — я закончил беседу тем, что спросил, не сможет ли он сопроводить нас в Лору, куда мы собирались, если вы не забыли, заехать. "Я не могу", — хитро улыбнувшись, ответил юродивый. "Почему?" — спросил я с самым невинным видом. "Потому что я уже дал согласие, — ответил он, — сопровождать одну благородную даму и двух таких же важных, как вы, господ из Пюи-Лорана в Ла-Флосельер".

— Ах! Черт возьми! Мне кажется, дело усложняется.

— Наоборот, проясняется.

— Объясните.

— Если кто-то начинает вдруг с вами откровенничать в краю, где обычно ни от кого не добьешься лишнего слова, это сразу наводит на мысль о западне, которую расставляют, чтобы провести такую старую лису, как я. Герцогиня Беррийская, если она действительно прибыла в здешние края, не может в одно и то же время находиться в Суде, Бофе и Пюи-Лоране. Разве вы не согласны со мной, мой дорогой супрефект?

— Черт возьми, — ответил, почесывая затылок, государственный муж, — я думаю, что она вполне могла или сможет поочередно посетить их. Я считаю, что, вместо того чтобы спешить туда, где она была или собирается побывать, лучше отправиться прямо в Ла-Флосельер, о котором упоминал в разговоре с вами юродивый.

— Дорогой мой, вы плохой сыщик, — сказал генерал. — Только тот странный тип с лепешкой, кого вы привели сюда, представил нам сведения, которым можно доверять…

— А другие?

— Я готов поспорить на мои генеральские эполеты, что другие крестьяне были подосланы нам каким-то хитрецом: увидев, как мэр беседовал с нами, он решил пустить нас по ложному следу. Мой дорогой супрефект, если мы не хотим остаться с носом, мы должны отправиться на охоту в Суде.

— Браво! — воскликнул супрефект. — А я-то боялся, что поступил опрометчиво. Но теперь ваши слова вселяют в меня уверенность.

— Что же вы такое совершили?

— Я записал имя того странного мэра: его зовут Куртен, и он мэр небольшой деревушки под названием Ла-Ложери.

— Мне известны эти места: тридцать семь лет назад мы чуть было не захватили там Шаретта.

— Так вот он назвал мне человека, кто мог бы стать нашим проводником; во всяком случае, его следовало бы из предосторожности задержать, чтобы он не вернулся в замок и не поднял тревогу…

— И кто этот человек?

— Управляющий и телохранитель маркиза. Вот его приметы.

Генерал взял клочок бумаги и прочитал:

"Волосы седые, коротко подстриженные, лоб низкий, глаза черные, выразительные, брови лохматые, на носу бородавка, из ноздрей торчат волосы, бакенбарды густые; носит круглую шляпу, одет в бархатную куртку, на нем жилет и штаны из той же ткани, кожаные гетры и пояс. Особые приметы: при нем легавая собака каштанового окраса; второй слева передний зуб у него выбит".

— О! — воскликнул генерал. — Да это вылитый портрет моего торговца овсом. Готов поклясться, что он такой же Террьен, как я Варрава.

— Генерал, вы сможете сейчас сами в этом убедиться.

— Как это?

— Через секунду он будет здесь.

— Здесь?

— Несомненно.

— Он придет сюда?

— Да, придет.

— По доброй воле?

— По доброй воле или же его приведут насильно.

— Насильно?

— Да; я приказал его арестовать, и, должно быть, это уже сделано.

— Тысяча чертей! — вскричал генерал, ударив кулаком но столу с такой силой, что супрефект подскочил в кресле. — Тысяча чертей! — повторил он. — Что же вы наделали?

— Генерал, если он такой опасный человек, как о нем мне говорили, я подумал, что у меня нет другого выхода, как заключить его под стражу.

— Опасный! Опасный!.. Да теперь он еще более опасен, чем был четверть часа назад.

— Даже если его арестовали?

— Поверьте мне, пока вы будете его арестовывать, он уже поднимет тревогу. Не успеем мы отъехать на одно льё отсюда, как принцесса уже будет предупреждена. Мы еще счастливо отделаемся, если по вашей милости на нас не набросятся местные мерзавцы, прежде чем мы успеем позвать на помощь кого-нибудь из солдат.

— Возможно, не все еще потеряно… — произнес супрефект, устремляясь к дверям.

— Да, скорее… Ах! Тысяча чертей! Слишком поздно!

В самом деле, с улицы послышался глухой шум, нараставший с каждой секундой все сильнее и сильнее, пока не достиг размаха ужасающего концерта, который исходит от людской толпы, готовой начать схватку.

Генерал открыл окно.

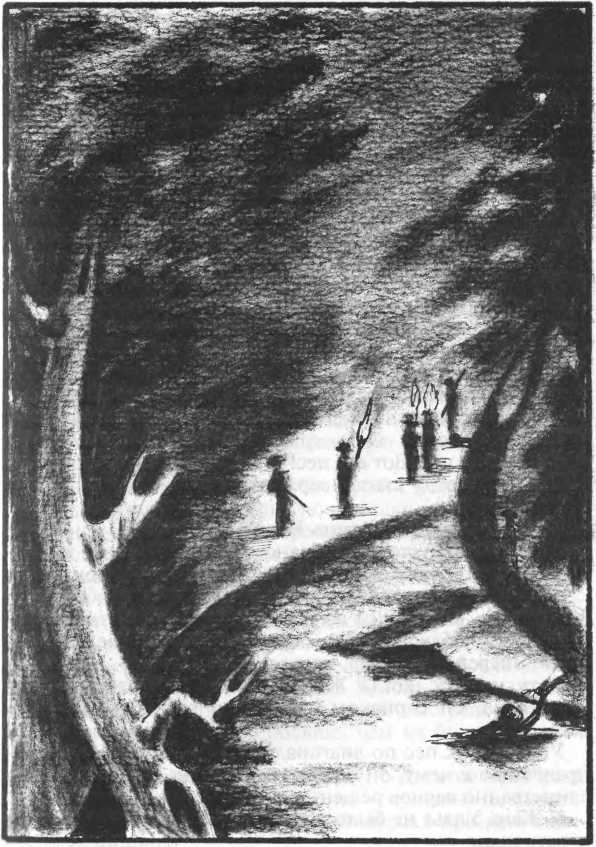

В ста шагах от гостиницы он увидел жандармов, ведущих Жана Уллье со связанными руками.

Их сопровождала негодующая толпа; жандармы проталкивались сквозь нее медленно и с трудом.

Еще не пошло в ход оружие, но нельзя было терять ни минуты.

— Скорее, надо ковать железо, пока горячо! — воскликнул генерал, поспешно сбрасывая с себя гражданский сюртук и натягивая генеральский мундир.

Затем он приказал секретарю:

— Рускони, подай моего коня! Моего коня! А вы, господин супрефект, попробуйте вызвать гвардейцев, но позаботьтесь о том, чтобы без моего приказа не стреляли.

В комнату вошел вызванный секретарем капитан.

— Капитан, — приказал генерал, — соберите людей во дворе, прикажите двадцати егерям из моей охраны седлать лошадей, возьмите на два дня провизии, выдайте по двадцать пять патронов на человека и готовьтесь выступить по первому моему сигналу.

Старый генерал, словно сбросив с себя груз прожитых лет, бегом спустился во двор, посылая к чертям штатских, и на ходу приказал открыть выходившие на улицу ворота.

— Как! — воскликнул супрефект. — Вы хотите выйти к этим буйным головам? Одумайтесь, генерал!

— Наоборот, именно так и надо поступать. Черт возьми! Разве не следует мне спасти моих людей? Вперед, дорогу! Дорогу! Сейчас не время разглагольствовать.

И в самом деле, как только скрипевшие на петлях ворота отворились, генерал, пришпорив коня, ринулся вперед и врезался в самую гущу толпы.

Неожиданное и смелое появление статного пожилого военного с волевым выражением лица в усыпанном наградами генеральском мундире и многочисленными нашивками, великолепное мужество, которое он проявил, — все это произвело на толпу эффект электрического разряда.

Словно по волшебству вдруг наступила тишина, и уже было поднятые дубины опустились. Те крестьяне, что оказались рядом с генералом, невольно поднесли руки к головным уборам; плотные рады разомкнулись и пропустили старого солдата, участника битв под Риволи и при Пирамидах, шагов на двадцать вперед в направлении жандармов.

— Ребята, что случилось? — воскликнул он так громко, что его было слышно на улицах, примыкавших к площади.

— Только что арестовали Жана Уллье, — послышался чей-то голос.

— Жан Уллье — добрый малый, — вторил ему другой голос.

— Арестовывать надо мошенников, а не честных людей, — произнес третий голос.

— Мы не позволим отвести Жана Уллье в тюрьму, — раздался четвертый голос.

— Тихо! — приказал генерал таким властным тоном, что на площади наступила полная тишина, и продолжил: — Если Жан Уллье — добрый малый и человек честный, в чем я нисколько не сомневаюсь, он будет освобожден; если же Жан Уллье из числа тех, кто пытается вас обмануть, злоупотребляет вашим доверием, он понесет наказание. Как вы считаете, справедливо ли оставлять безнаказанными действия тех людей, кто хочет снова втянуть ваш край в невероятные бедствия, о которых старики рассказывают молодым не иначе как со слезами на глазах?

— Жан Уллье — человек мирный и никому не желает зла, — произнес кто-то в толпе.

— Чего вам не хватает? — продолжал генерал, не обращая внимания на последнюю реплику. — Мы уважаем ваших священников, у нас с вами одна вера. Разве мы покушаемся на жизнь короля, как в тысяча семьсот девяноста третьем году? Разве мы упраздняем Бога, как в тысяча семьсот девяноста четвертом? Разве мы стремимся отнять вашу собственность? Нет, закон стоит на страже ваших интересов. Никогда еще торговля не приносила вам таких доходов.

— Что правда, то правда, — произнес молодой крестьянин.

— Не слушайте тех дурных французов, кто, преследуя свои собственные интересы, готовы навлечь на страну ужасы гражданской войны. Неужели вы их забыли; надо ли вам напоминать? Надо ли напоминать об убитых стариках, матерях, детях, о вытоптанных полях, разоренных и сгоревших домах, о смерти и о запустении, грозящем каждому очагу?

— Это дело рук синих! — послышался голос.

— Нет, обвинять следует не синих, — продолжал генерал, — а тех, кто вас подбивает на эту бессмысленную борьбу, которая в наши дни становится просто безнравственной; если в прошлом этой борьбе, можно было, по крайней мере, найти оправдание, то теперь уже такого оправдания просто нет.

С этими словами генерал направил свою лошадь в сторону жандармов, а те, в свою очередь, пытались изо всех сил пробиться к генералу.

Им стало легче продираться сквозь толпу потому, что простые и доходчивые слова генерала возымели свое действие на отдельных крестьян: одни молча опустили голову, другие же делились с соседями впечатлением от речи генерала, и, если судить по виду крестьян, оно было положительным.

Но чем ближе подъезжал генерал к жандармам и их пленнику, тем меньше доброжелательных лиц он видел вокруг, а те крестьяне, кто стоял ближе всего к пленнику и его конвоирам, выглядели просто угрожающе. Это были, по всей вероятности, главари банд, наводивших страх на местных прихожан.

Перед ними было бы бесполезно упражняться в красноречии: их уже ничто не могло заставить отказаться от раз и навсегда принятого решения — самим ничего не слушать и другим помешать прислушаться к голосу разума.

Эти люди не просто кричали, они вопили.

Мгновенно оценив обстановку, генерал понял, что такие люди признают только грубую силу.

Обен Куцая Радость был в первых рядах вопивших мятежников.

И это было удивительно для человека с таким увечьем, как у него.

Однако сейчас вместо обычных деревяшек у него были настоящие ноги, так как Обен Куцая Радость оседлал какого-то нищего чрезвычайно высокого роста и сидел на нем, словно всадник на коне.

Находясь на плечах нищего, который ухватил его за ремни протезов, трактирщик держался не менее уверенно на нем, чем генерал в своем седле.

Доставая головой до генеральских эполет, Обен Куцая Радость осыпал старого вояку яростной бранью, сопровождая ее угрожающими жестами.

Генерал вытянул руку, схватил калеку за воротник куртки, приподнял и продержал его несколько секунд в воздухе над головами крестьян, прежде чем бросить его жандарму.

— Свяжите этого шута горохового! — воскликнул он. — У меня от него в конце концов заболит голова.

Освобожденный от своей ноши, нищий поднял голову, и генерал узнал в нем того юродивого, с кем он беседовал утром, однако сейчас нищий ничем не отличался от любого нормального человека.

Поступок генерала развеселил толпу, но взрывы смеха сразу же смолкли.

Обен Куцая Радость оказался в руках жандарма, слева от которого шел Жан Уллье.

Вынув незаметно из кармана нож с уже раскрытым лезвием, он вонзил его по рукоятку в грудь жандарма и закричал:

— Да здравствует Генрих Пятый! Спасайся, Уллье!

В эту минуту нищий, видимо из духа соперничества решивший достойно ответить на действия генерала, проскользнул под генеральским конем, внезапным резким движением схватил всадника за ногу и сбросил его с лошади.

Генерал и жандарм упали на землю, словно одновременно были убиты.

Но генерал сразу же поднялся на ноги и ловко вскочил в седло.

Оказавшись снова на коне, он с такой силой ударил кулаком по непокрытой голове нищего, что тот, не издав ни звука, упал навзничь, словно ему размозжили череп.

И жандарм и нищий лежали без движения: нищий потерял сознание, а жандарм был мертв.

В это время Жан Уллье, хотя у него были связаны руки, неожиданно так сильно толкнул плечом второго жандарма, что тот покачнулся.

Переступив через тело мертвого солдата, пленник бросился бежать.

Однако генерал, казалось, видел даже то, что происходило у него за спиной.

Развернув лошадь, он врезался в самую гущу толпы и, подхватив рукой Жана Уллье точно так же, как Обена Куцая Радость, уложил его впереди себя поперек седла.

В тот же миг на него посыпался град камней и в воздухе мелькнули палки.

Жандармы не растерялись: ощетинившись штыками, они приблизились к генералу, и толпа, не осмеливаясь пойти на них врукопашную, стала забрасывать их камнями.

Им оставалось сделать всего шагов двадцать до постоялого двора.

В эту минуту положение генерала и его людей стало критическим.

Возмущение крестьян, решивших во что бы то ни стало освободить Жана Уллье, достигло крайнего накала.

Несмотря на то что уже несколько штыков обагрились кровью, натиск мятежников усилился.

К счастью, генерал уже находился на таком расстоянии от своих солдат, что они услышали его голос.

— Ко мне, гренадеры тридцать второго полка! — крикнул он.

В ту же секунду ворота постоялого двора распахнулись, пропуская солдат со штыками наперевес, бросившихся на выручку генералу и оттеснивших крестьян.

В сопровождении своей охраны ему удалось пробиться к постоялому двору.

Его уже поджидал супрефект.

— Вот этот ваш человек, — произнес генерал, сбрасывая Жана Уллье с лошади, словно куль, — он нам дорого обошелся. Видит Бог, он должен нам за это заплатить.

Неожиданно на другом конце площади послышались частые выстрелы.

— Что это? — спросил, прислушиваясь и раздувая ноздри, генерал.

— По-видимому, это национальная гвардия, — ответил супрефект. — Я вызвал гвардейцев и приказал им напасть на мятежников с тыла.

— А кто отдал приказ открыть огонь?

— Я, генерал, ведь необходимо было вас освободить.

— Тысяча чертей! Вы же видите, что я освободился без вашей помощи, — произнес старый солдат.

Затем, покачав головой, он произнес:

— Запомните, сударь, во время гражданской войны напрасно пролитая кровь — это больше чем преступление, это настоящая ошибка.

Во дворе показался прискакавший галопом ординарец.