Книга: Дюма. Том 44. Волчицы из Машкуля

Назад: XXIV КАК МАРИАННА ПИКО ОПЛАКИВАЛА СВОЕГО МУЖА

Дальше: VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА САМЫХ ИЗЯЩНЫХ ВО ВСЕЙ ФРАНЦИИ И НАВАРРЕ НОЖЕК НАХОДИТ, ЧТО ЕЙ БЫ БОЛЬШЕ ПОДОШЛИ СЕМИМИЛЬНЫЕ САПОГИ, ЧЕМ ТУФЕЛЬКИ ЗОЛУШКИ

Часть вторая

I

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГЕНЕРАЛ СЪЕДАЕТ ОБЕД, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ВОВСЕ НЕ ДЛЯ НЕГО

В соответствии с указаниями маркиза, Розина, получив их от Мари, впустила солдат по первому удару молотка. Как только ворота распахнулись, солдаты ринулись во двор и тут же окружили дом.

Слезая с лошади, старый генерал не мог не заметить двух мужчин с канделябрами в руках и двух девушек рядом с ними, наполовину выхваченных светом из темноты.

И что удивительно: они направлялись ему навстречу с самым любезным видом.

— Честное слово, генерал, — воскликнул маркиз, ступая на последнюю ступеньку крыльца, чтобы как можно ближе подойти к гостю, — я уже почти потерял всякую надежду увидеть вас… по крайней мере сегодня вечером!

— Так вы, господин маркиз, утверждаете, что потеряли всякую надежду? — переспросил генерал, удивленный этим вступлением.

— Повторяю, что я уже почти потерял всякую надежду увидеть вас. Когда вы выехали из Монтегю? Часов около семи?

— Ровно в семь.

— Именно так я и подумал! Я рассчитал, что вам понадобится немногим более двух часов, чтобы добраться до нас, и ожидал вас к четверти или половине десятого. А сейчас уже больше десяти! Я уже говорил себе: "Господи, уж не приключилось ли чего-нибудь непредвиденного, что может лишить меня удовольствия принять у себя столь храброго и уважаемого офицера?"

— Так вы меня ждали, сударь?

— Еще бы! Я задавался вопросом, уж не проклятый ли брод Пон-Фарси стал причиной вашей задержки? Какой дикий край, генерал! Здесь каждый ручеек грозит при малейшем дожде превратиться в поток, через который невозможно переправиться, а дороги… и они еще смеют называться дорогами! Я называю их ухабами! Впрочем, вам это известно не хуже, чем мне, ибо вам пришлось, как я предполагаю, преодолеть сегодня этот чертов порог Боже, похожий больше на море грязи, где проваливаешься по пояс, если только не ныряешь с головой! Однако признайтесь, что все это мелочи по сравнению с Козьей тропой. В далекой юности, будучи заядлым охотником, я ступал на нее не без некоторой дрожи в коленках… И правда, генерал, только от предположения, сколько усилий вам пришлось приложить и сколько волнений пережить, я теряюсь, не зная, как вас отблагодарить за честь, что вы мне оказали, прибыв в мой дом.

Генерал понял, что пока маркиз проявил больше хитрости, чем он.

И он решил продолжить начатую маркизом игру.

— Поверьте, господин маркиз, — ответил генерал, — я искренне сожалею о том, что вам пришлось столько времени меня ожидать, однако вы несправедливы, упрекая меня в опоздании: в этом вины моей нет. Во всяком случае, я постараюсь извлечь урок из того, что вы мне сейчас преподали. И в следующий раз, невзирая на трудности переправы, пороги и тропы, обещаю прибыть вовремя, согласно самым строгим правилам этикета.

В эту минуту к генералу подошел офицер, чтобы лично получить от него разрешение на обыск в замке.

— Мой дорогой капитан, в этом необходимости больше нет, — ответил генерал. — Разве вы не слышали, как хозяин замка заявил, что мы прибыли слишком поздно? Это, как я понимаю, намек на то, что в замке все в полном порядке.

— Ну вот, вы скажете! — воскликнул маркиз. — В порядке или нет, вам решать, но я хочу, чтобы вы знали: мой замок в вашем полном распоряжении! Генерал, чувствуйте себя в нем как дома.

— Ваше предложение столь заманчиво, что грех отказываться, — произнес с поклоном генерал.

— А вы, сударыни, заснули, что ли? — обратился маркиз де Суде к дочерям, — почему же вы не соблаговолите мне подсказать, что я держу уважаемых господ на улице в такую жуткую погоду! Ведь им пришлось переправляться через брод Пон-Фарси! Входите же, генерал, входите, господа! Специально для вас в гостиной я приказал развести огонь в камине, и вы сможете высушить вашу одежду, промокшую во время переправы через Булонь.

— Смогу ли я когда-нибудь вас отблагодарить за оказанное нам гостеприимство? — спросил генерал, покусывая усы и края губ.

— О генерал, вы из тех людей, кто в долгу не остается, — ответил маркиз, шествуя с канделябром в руках впереди офицеров, тогда как маленький нотариус с величайшей скромностью освещал дорогу, следуя сбоку. — Однако позвольте мне, — добавил маркиз, ставя канделябр на камин в гостиной, и его примеру тут же последовал метр Лорио, — позвольте мне соблюсти одну формальность, с чего, возможно, мне следовало бы начать, и представить вам моих дочерей, мадемуазель Берту и мадемуазель Мари де Суде.

— Маркиз, честное слово, — учтиво произнес генерал, — стоило рисковать подхватить насморк при переправе через брод Пон-Фарси, утонуть в болотной тине у порога Боже или сломать себе шею на Козьей тропе, чтобы иметь удовольствие увидеть столь прекрасные лица!

— Итак, девушки, — произнес маркиз, — чтобы от ваших прекрасных глаз была хоть какая-то польза, ступайте и проследите за тем, чтобы обед после столь длительного ожидания этих господ не заставил себя долго ждать в свою очередь.

— Маркиз, по правде говоря, — произнес Дермонкур, обернувшись к своим офицерам, — ваша доброта нас так смущает, что наша признательность…

— Вы внесли разнообразие в нашу жизнь, и мы в расчете. Вы понимаете, генерал, хотя я каждый день вижу прелестные личики моих дочерей, получивших от вас столь милый комплимент, я, их отец, все же нахожу иногда жизнь маленького замка невыносимой и страшно однообразной, и вы можете предположить, какова была моя радость, когда один мой знакомый домовой шепнул мне на ухо: "Генерал Дермонкур выехал в семь часов вечера из Монтегю, чтобы вместе со своим штабом нанести визит в Суде!"

— Так это вас домовой предупредил о нашем визите?

— Именно так; разве вы не слышали, что в каждом замке, в каждой хижине этого края водится по домовому? И в ожидании замечательного вечера — чему я обязан только вам, генерал, — я почувствовал такой прилив энергии, какой раньше и не подозревал в себе. Я нарушил распорядок дня, к которому все мои домочадцы в замке уже давно привыкли, приказал опустошить курятник, заставил крутиться дочерей, задержал у себя моего кума Лорио, нотариуса из Машкуля, чтобы доставить ему удовольствие познакомиться с вами, и, наконец, — да простит мне Бог! — я приложил руку к приготовлению угощения для вас; и мы, как могли, приготовили ужин, и он ждет вас, а также ваших солдат: я не мог обделить их вниманием, ибо мне в свое время тоже пришлось воевать.

— Господин маркиз, так вы служили в армии? — спросил Дермонкур.

— Возможно, я занимал не столь высокие должности, как вы, поэтому, вместо того чтобы ответить утвердительно на ваш вопрос, я просто скажу, что воевал.

— В этих краях?

— Именно! Под началом Шаретта.

— Ах, вот оно что!

— Я был его адъютантом.

— Маркиз, в таком случае мы с вами уже имели возможность встречаться.

— Правда?

— Уверен! Я участвовал в двух кампаниях тысяча семьсот девяносто пятого и тысяча семьсот девяносто шестого годов в Вандее.

— Неужели? Браво! Это меня еще больше радует! — воскликнул маркиз. — За десертом мы поговорим о нашей доблестной молодости. Ах, генерал, — заметил с некоторой грустью в голосе старый дворянин, — и в том и в другом лагере осталось совсем немного людей, с кем можно вспомнить былое!.. А вот и девушки пришли нам сообщить, что ужин подан. Генерал, не окажете ли нам честь сопроводить к столу одну из моих дочерей? А капитан возьмет под руку другую.

Затем он обратился ко всем офицерам:

— Господа, не соблаговолите ли вы последовать за генералом и пройти в обеденный зал?

За столом генерал сел между Мари и Бертой, в то время как маркиз занял место между двумя офицерами.

Метр Лорио устроился рядом с Бертой: он не терял надежды шепнуть ей во время ужина словечко о юном Мишеле.

Нотариус уже решил для себя, что именно он займется составлением брачного контракта.

В течение некоторого времени в гостиной раздавался лишь звон тарелок и бокалов: хозяева и гости ужинали в полном молчании.

Следуя примеру своего генерала, офицеры с радостью восприняли неожиданный поворот событий.

Привыкнув ужинать ровно в пять часов вечера, маркиз наверстывал упущенное за почти шесть часов ожидания.

По-прежнему углубившись в свои мысли, Мари и Берта, несмотря на все свое отвращение к трехцветным кокардам, были совсем не против воспользоваться предоставившейся им возможностью немного прийти в себя.

Генерал, по-видимому, обдумывал, как ему отыграться.

Он отлично понимал, что кто-то предупредил маркиза де Суде об их приближении. Он отнюдь не был новичком в военном деле и знал, с какой быстротой передаются новости из одной деревни в другую. Удивившись вначале приему, оказанному маркизом де Суде, генерал мало-помалу обрел привычное ему хладнокровие, и, поскольку от его внимания никогда ничто не ускользало, он увидел подтверждение своим подозрениям во всем, что его окружало: в услужливости хозяина, в обильном угощении, слишком роскошном для того, чтобы его могли приготовить для неприятеля. Однако, как всякий хороший охотник за дичью и людьми, он умел сдерживать нетерпение, и, будучи уверенным в том, что, если та великолепная добыча, за какой он охотился, сбежала, о чем свидетельствовало сейчас все, — в потемках пускаться вдогонку было бы пустой затеей; он решил подождать, чтобы заняться серьезным расследованием и не упустить ни малейшей улики, на которую можно было наткнуться в замке.

Генерал первым нарушил молчание.

— Господин маркиз, — произнес он, поднимая бокал, — для нас, равно как и для вас, всегда трудно выбрать первый тост, чтобы он подходил к месту и ко времени. Однако есть один, который, я думаю, не поставит никого в неловкое положение, ибо он лучший из всех, что мы можем предложить. Позвольте мне поднять бокал за здоровье ваших дочерей и поблагодарить их за участие в любезном приеме, оказанном нам.

— Моя сестра и я признательны вам, господин генерал, за ваши слова, — отозвалась Берта, — и мы рады, что доставили вам удовольствие, выполняя волю нашего отца.

— О, это означает, — отвечал с улыбкой генерал, — что вы с нами приветливы, только выполняя наказ господина маркиза, и что мы должны быть признательны именно ему… В добрый час! Мне нравится ваша поистине армейская прямота, и я бы охотно перешел из разряда поклонников в лагерь ваших друзей, если бы я мог только надеяться на то, что меня примут в их число, несмотря на мою кокарду.

— Ваша похвала моей искренности прибавляет мне мужества, — заявила Берта, — и я могу вам признаться, что цвета вашей кокарды не из тех, что я бы хотела видеть на своих друзьях, но, если вы действительно дорожите ими, я охотно вам их оставляю в надежде, что еще настанет день, когда вы будете носить цвета моего знамени.

— Господин генерал, — произнес в свою очередь маркиз, почесывая за ухом, — сделанное вами только что замечание совершенно справедливо: как ответить на ваш любезный тост, произнесенный в честь моих дочерей, чтобы никого из нас не скомпрометировать? У вас есть жена?

Генерал все же не терял надежды уколоть маркиза.

— Нет, — ответил он.

— А сестра?

— Нет.

— Но, может быть, у вас есть мать?

— Да, — ответил генерал, казалось, затаившись в засаде в ожидании маркиза, — у меня есть Франция, наша общая мать.

— Отлично, браво! Я выпью за Францию! Пусть впереди у нее будет еще восемь веков славы и величия, которыми она обязана своим королям!

— И позвольте мне добавить, — произнес генерал, — еще полвека свободы, которой она обязана своим сынам.

— Это не простое дополнение, — сказал маркиз, — это существенная поправка.

Затем после некоторого молчания он сказал:

— Но, право, я принимаю тост: белая или трехцветная, Франция всегда останется Францией!

Сидевшие за столом подняли бокалы, и даже Лорио, следуя примеру маркиза, поддержал тост хозяина дома с поправкой, внесенной генералом, и осушил бокал.

После того как застолье приняло такой оборот и стало сопровождаться обильными возлияниями, разговор начал перескакивать с предмета на предмет и Берта и Мари, просидев за столом большую часть обеда, поняли, что им в обстановке подобных вольностей ожидать десерта не следует. Они поднялись и, стараясь не обращать на себя внимание гостей, вышли в гостиную.

Метр Лорио, пришедший не только к маркизу, но и к его дочерям, тоже встал из-за стола и последовал за девушками.

II

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮБОПЫТСТВО МЕТРА

ЛОРИО НЕ БЫЛО ДО КОНЦА УДОВЛЕТВОРЕНО

Итак, метр Лорио не замедлил воспользоваться предоставившимся случаем, чтобы последовать примеру девушек, и, оставив маркиза с гостями предаваться в свое удовольствие воспоминаниям о войне великанов, незаметно поднялся из-за стола и прошел за сестрами в гостиную.

Он вошел в комнату, отвешивая поклоны и радостно потирая руки.

— О! — воскликнула Берта. — Господин нотариус, у вас такой довольный вид!

— Я сделал все что мог, — ответил вполголоса метр Лорио, — чтобы хитрость вашего отца удалась; я надеюсь, что в случае необходимости вы не откажетесь засвидетельствовать, какое хладнокровие и самообладание я продемонстрировал в данных обстоятельствах.

— Дорогой господин Лорио, о каких военных хитростях вы говорите? — спросила, рассмеявшись, Мари. — И мне, и Берте непонятно, на что вы намекаете.

— Мой Бог, — снова вступил в разговор нотариус, — да я об этом знаю не больше, чем вы. Думаю, что у господина маркиза есть самые веские основания для того, чтобы принимать столь мерзких солдафонов словно старых друзей, и даже лучше, чем он зачастую принимает старых друзей, а внимание, каким он окружил приспешников узурпатора, показалось мне несколько странным и навело на мысль, что он преследует какую-то определенную цель.

— Какую? — спросила Берта.

— Разве не понятно? Усыпить их бдительность, а затем воспользоваться удобным случаем, чтобы свести с ними счеты, уготовив им судьбу…

— Судьбу кого?

— Ну, как вам сказать… — начал было нотариус.

— Так судьбу кого?

И тут нотариус провел ребром ладони по шее, как будто перерезая горло.

— Может быть, Олоферна? — воскликнула, громко рассмеявшись, Берта.

— Истинно так, — сказал метр Лорио.

Мари поспешила присоединиться к бурному веселью сестры.

Сестры смеялись до слез над домыслами деревенского нотариуса.

— Итак, вы нам отводите роль Юдифи? — спросила Берта, первой перестав смеяться.

— О, сударыни…

— Господин Лорио, если бы при этом разговоре присутствовал наш отец, он бы, возможно, возмутился, что вы посчитали его способным на подобные деяния, слишком уж похожие, по-моему, на библейские. Однако не волнуйтесь, мы ничего не расскажем ни нашему отцу, ни тем более генералу, который, со своей стороны, вряд ли был бы в восторге от того, как вы истолковали наше гостеприимство.

— Сударыни, — произнес в ответ метр Лорио, — простите, если я в своих слишком пристрастных взглядах в политике и ненависти ко всем приверженцам ложных учений зашел слишком далеко.

— Я вас прощаю, господин Лорио, — ответила Берта, которая из-за своего открытого и решительного характера тоже нередко оказывалась в подобных ситуациях и потому легко входила в положение других людей, — а чтобы вы больше не попадали в заблуждение, я введу вас в курс дела. Знайте, что генерал Дермонкур, воплощающий в ваших глазах самого антихриста, прибыл в наш замок с обычным обыском, вроде тех, что были проведены по соседству.

— Ну тогда, — спросил маленький нотариус, все больше и больше приходя в замешательство, — к чему же их принимать… клянусь, я не побоюсь произнести это слово — с такой пышностью? Ведь закон есть закон!

— Как? Какой закон?

— Да, закон запрещает всем должностным гражданским и военным лицам, находящимся при исполнении своих полномочий, отбирать, изымать, присваивать предметы, не указанные в выданном им мандате; а что делают эти люди с жареным мясом, винами всех сортов и другими угощениями, от которых ломится стол маркиза де Суде? Они их присва-и-ва-ют!

— Но, мой дорогой господин Лорио, — вмешалась в разговор Мари, — мне кажется, что мой отец волен приглашать к своему столу всех, кого захочет.

— И даже принимать у себя людей, кто исполняет… представляет… власть тиранов и негодяев? Нет, мадемуазель, с вашего позволения, мне это кажется противоестественным, и я оставляю за собой право усматривать в этом какую-то цель или вескую причину.

— Иными словами, господин Лорио, вы считаете, что здесь кроется какой-то секрет, и хотите во что бы то ни стало его узнать?

— О! Мадемуазель!

— Хорошо, так и быть, я открою — или почти открою — тайну, ибо знаю, что вам можно доверять. Но только при одном условии: скажите нам сначала, что заставило вас отправиться искать господина Мишеля де ла Ложери не куда-нибудь, а в замок Суде?

Берта произнесла эти слова твердым и властным тоном, и нотариус, к которому был обращен ее вопрос, пришел в еще большее замешательство, что нельзя было сказать про его собеседницу.

Что же касается Мари, то она, подойдя к сестре, взяла ее под руку и положила голову на ее плечо, ожидая с любопытством и даже не пытаясь этого скрывать, ответ метра Лорио.

— Ну, раз вы хотите знать почему…

Нотариус замолчал, словно ждал, что его подбодрят.

Берта и в самом деле ободряюще кивнула ему.

— Я пришел потому, — продолжал метр Лорио, — что госпожа баронесса де ла Ложери указала мне на замок Суде как на возможное место, где мог бы укрыться после побега ее сын.

— А какие были у госпожи де ла Ложери основания делать такое предположение? — спросила Берта все таким же твердым и властным голосом, сопровождая свои слова вопросительным взглядом.

— Мадемуазель, — ответил нотариус, все больше смущаясь, — после того, что я сейчас поведал вашему отцу, право, не знаю, хватит ли у меня мужества чистосердечно рассказать вам все, несмотря на вознаграждение, которое вы мне обещали за мою откровенность.

— А почему бы и нет, господин нотариус! — с той же самоуверенной настойчивостью в голосе продолжала Берта. — Быть может, вы хотите, чтобы я пришла вам на помощь, поскольку, как вы сказали, госпожа де ла Ложери считает, что предмет любви ее сына находится в замке Суде?

— Мадемуазель, вы совершенно правы.

— Хорошо! Однако мне хотелось бы знать, что думает госпожа де ла Ложери об этой любви.

— Должен вам признаться, мадемуазель, что она настроена отнюдь не благожелательно.

— Вот наконец нечто общее, что сближает баронессу и нашего отца, — произнесла, улыбнувшись, Берта.

— Однако, — продолжал нотариус, — господин Мишель через несколько месяцев станет совершеннолетним и, следовательно, свободным в своих поступках, наследником огромного состояния…

— Свободным в своих поступках, — произнесла Берта, — тем лучше! Это пойдет ему на пользу.

— В чем, мадемуазель? — спросил лукаво нотариус.

— Он сможет реабилитировать свое имя, чтобы забылись горестные воспоминания, которые оставил после себя его отец. Что же касается состояния, то, если бы господин Мишель почтил меня своим вниманием, я бы посоветовала ему распорядиться им таким образом, чтобы очень скоро во всем нашем крае не было бы имени более почетного и почитаемого, чем его.

— И что бы вы, мадемуазель, ему посоветовали? — удивленно спросил нотариус.

— Возвратить состояние тем, у кого его отец, как говорят, отобрал, вернуть обратно бывшим владельцам национальные имущества, которые господин Мишель купил.

— Мадемуазель, в таком случае, — воскликнул совершенно сбитый с толку нотариус, — вы разорите человека, который вас любит!

— Это не имеет значения, разве у него не останется уважение окружающих и расположение той, что посоветовала ему принести эту жертву?

В это мгновение в дверях появилась Розина и заглянула в комнату, сказав, обращаясь непонятно к кому, — то ли к Мари, то ли к Берте:

— Мадемуазель, вы идете?

Берте хотелось продолжить разговор с нотариусом: ее больше интересовало, возможно, отношение г-жи де ла Ложери к ней, чем чувства ее сына, барона Мишеля; она желала, наконец, затронуть как бы вскользь проекты, с некоторых пор занимавшие ее мысли, поэтому она и попросила Мари пойти узнать, что надо Розине от них.

Мари тоже не хотела уходить из гостиной; она почувствовала себя очень неловко, когда поняла, что нескольких дней было достаточно, чтобы Берта влюбилась в Мишеля; каждое слово сестры болью отзывалось в сердце девушки; уверенная в том, что Мишель любит только ее, Мари с тоской подумала о разочаровании, какое постигнет Берту, когда она узнает о своем страшном заблуждении. Кроме того, несмотря на огромную привязанность к сестре, она не хотела ни с кем делить свою любовь, как происходит со всеми, кому знакомо это чувство; Мари ощутила себя счастливой от того, что сейчас услышала: она уже видела себя в роли, какую ее сестра отводила избраннице Мишеля. Берте пришлось во второй раз повторить просьбу пойти узнать, почему Розина вызывает одну из них.

— Ну, иди же, дорогая! — произнесла Берта, прикасаясь губами ко лбу Мари. — Иди! И заодно позаботься насчет комнаты для господина Лорио: боюсь, как бы из-за этой суматохи про него не забыли.

Привыкнув во всем подчиняться своим близким, Мари и не подумала возражать: из двух сестер она была более уступчивой и послушной.

Розина поджидала ее в дверях.

— Что тебе понадобилось от нас? — спросила девушка.

Розина не ответила и, как будто не желая, чтобы ее слова донеслись до столовой, где маркиз рассказывал о последнем дне Шаретта, потянула Мари за руку и увлекла за собой под лестницу в другой конец прихожей.

— Мадемуазель, — сказала она, — он проголодался.

— Проголодался? — повторила Мари.

— Да, он мне только что об этом сказал.

— Но о ком ты говоришь? Кто проголодался?

— Да он, бедный мальчик!

— Да кто же он?

— Да господин Мишель!

— Как!? Господин Мишель здесь?

— А вы разве не знаете?

— Конечно, нет.

— Два часа назад, после того как ваша сестра вернулась в гостиную перед самым приходом солдат, он зашел на кухню.

— Так он не пошел сопровождать Малыша Пьера?

— Нет.

— И ты говоришь, что он зашел на кухню?

— У него был такой усталый вид, что на него было жалко смотреть. "Господин Мишель, — сказала я ему, — почему бы вам не пройти в гостиную?" — "Моя дорогая Розина, — ответил он своим бархатным голосом, — я не получил приглашения остаться". И он хотел отправиться ночевать в Машкуль, ибо ни за что на свете не хотел возвращаться в Ла-Ложери! Кажется, мать собирается увезти его в Париж. Я задержала его, потому что мне совсем не хотелось, чтобы он бродил в темноте в подобную ночь.

— Розина, ты правильно поступила. И где же он?

— Я устроила его в комнате башни, но теперь, когда солдаты заняли весь первый этаж, туда можно пройти только через коридор в конце чердака, я и пришла за ключом от него.

Первое, что хотела сделать Мари, и то был добрый порыв, так это предупредить обо всем сестру; но за первым порывом последовал второй, и этот второй, нужно признать, был не таким бескорыстным: ей нестерпимо захотелось самой увидеться с Мишелем, причем наедине.

Впрочем, возможность для этого предоставила ей Розина, чем Мари и не замедлила воспользоваться.

— Вот ключ, — сказала она.

— О мадемуазель, — попросила Розина, — умоляю вас, пойдемте со мной. В замке столько мужчин, что я боюсь идти одна и умру от страха, когда буду подниматься в башню, в то время как вас, дочь маркиза, никто не посмеет и пальцем тронуть.

— А как быть с едой?

— Вот она.

— Где?

— В этой корзине.

— Тогда поспешим!

И Мари устремилась вверх по лестнице с легкостью одной из тех козочек, которую она преследовала в скалах, когда охотилась в лесу Машкуля.

III

КОМНАТА В БАШНЕ

Поднявшись на третий этаж, Мари остановилась перед комнатой, которую занимал в замке Жан Уллье: именно здесь находился нужный ей ключ.

Затем она открыла дверь, выходившую с этого этажа на винтовую лестницу, что вела в башню, и, на несколько ступенек опережая Розину с корзиной в руках, стала быстро подниматься по довольно шаткой лестнице, сильно обветшавшей в этой редко посещаемой части замка.

Именно сюда, на самый верх башни, в маленькую комнатку под крышей, и привели юного барона Розина и кухарка, посоветовавшись между собой.

Если намерения двух славных девушек заслуживали похвалы, то исполнение замысла оставляло желать лучшего, так как трудно вообразить более убогую комнату, в которой вряд ли кто-нибудь смог бы отдохнуть, такой крошечной она была.

Это помещение служило Жану Уллье кладовой для семян и инвентаря, необходимого ему для выполнения его обязанностей метра Жака. На стенах не оставалось свободного места — они были буквально обвешаны связками фасоли, капусты, салата-латука, лука самых разнообразных сортов для того, чтобы их семена могли хорошо высушиться и вызреть. К несчастью, все эти сельскохозяйственные культуры уже полгода ожидали, когда их наконец посеют или посадят, и за это время так пропитались пылью, что при малейшем движении воздуха в узкой комнатенке тысячи пылинок слетали с пучков будущих овощей и забивали нос и рот.

Из обстановки в комнате был один лишь верстак; как вы можете представить себе, он был не самым лучшим местом, чтобы расположиться на нем, и поэтому Мишель, смирившись с неудобствами, устроился на груде овса нового редкого сорта, заслужившего право находиться в комнате с драгоценными семенами. Он присел посреди комнаты и нашел, что, если не обращать внимания на некоторые неудобства — у любого кресла, каким бы удобным оно ни было, есть свой шип, — ложе это достаточно мягкое, чтобы дать немного отдохнуть разбитому усталостью телу.

Вскоре Мишель вытянулся на этой подвижной и колкой софе. Упав в ручей после столкновения с Гереном, он сильно испачкался, промок и не успел как следует высушить одежду за время, пока находился на кухне. Он вдруг почувствовал, как от сырости у него начало ломить кости. Он поднялся и начал мерить шагами каморку, проклиная свою глупую застенчивость, из-за которой теперь вынужден был терпеть не только холод, усталость и уже пробудившийся голод, но и — что было для него самым мучительным — отсутствие Мари! Он упрекал себя за то, что не сумел воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и, совершив столь мужественный поступок, не смог достойно довести до конца то, что так хорошо началось для него.

Поспешим заметить, чтобы не вводить читателя в заблуждение относительно характера нашего героя, что сознание допущенной ошибки не прибавляло ему храбрости и ему даже на секунду не приходило в голову спуститься вниз и открыто попросить маркиза о ночлеге, вместо того чтобы продолжать мучить себя упреками.

Тем временем замок заполнился солдатами; Мишель, услышав их топот, расположился у узкого слухового окна, выходившего во двор замка, и смог наблюдать сквозь ярко освещенные окна главного здания, как по дому сновали взад и вперед сестры Суде, генерал, офицеры и маркиз.

И вот, заметив Розину у подножия маленькой башни, где он сидел под самой крышей, барон решил, что настал самый подходящий миг, чтобы снова обратить на себя внимание хозяев, никого не видевших вокруг, кроме пришельцев, и, со свойственной его характеру робостью, попросил у девушки маленький кусочек хлеба; причем его скромная просьба отнюдь не соответствовала поистине волчьему аппетиту, испытываемому им после стольких моральных и физических перегрузок, что выпали на его долю за последнее время!

Услышав легкие шаги, приближавшиеся к его тюремной камере, он почувствовал, как его захлестнула волна признательности.

В самом деле, шаги предвещали исполнение двух его желаний; притом одно определенно должно было исполниться, в то время как другое находилось под вопросом.

Он знал, что вот-вот удовлетворит свой аппетит, но в то же время терялся в догадках, услышит ли он что-нибудь о Мари.

— Это ты, Розина? — спросил он, когда услышал, как кто-то пытается открыть дверь.

— Нет, господин Мишель, это не Розина, а я.

Мишель узнал голос Мари, но не поверил своим ушам.

Девушка продолжала:

— Да, я… и я сердита на вас!

Однако это было сказано таким тоном, что Мишель не очень-то испугался.

— Бог мой! Мадемуазель Мари! — воскликнул он. — Мадемуазель Мари!

И он прислонился к стене, чтобы не упасть.

В это время девушка открыла дверь.

— Вы! — воскликнул Мишель. — Вы, мадемуазель Мари! Ах, как я счастлив!

— О! Но не так, как вы пытаетесь меня убедить.

— Как это?

— Да ведь вы признались, что умираете с голоду, хотя пытаетесь уверить, что счастливы.

— Ах! Мадемуазель, кто это вам сказал? — пробормотал Мишель, покраснев до корней волос.

— Розина… А вот и Розина! — продолжала Мари. — Хорошо! Поставь вначале фонарь на верстак и открой поскорее корзинку. Разве ты не видишь, что господин Мишель не отрывает от нее глаз?

От насмешливых слов Мари молодой барон почувствовал легкое смущение, пожалев, что признался молочной сестре в столь приземленном желании.

Первой его мыслью было выхватить корзинку из рук Розины, затолкать обратно провизию, которую она успела достать и разложить на верстаке, и выбросить все в окошко, рискуя угодить в голову какому-нибудь солдату, затем броситься на колени перед девушкой и, прижав руки к сердцу, с придыханием восторженно воскликнуть: "Разве я могу думать о желудке, когда мое сердце замирает от счастья?" Возможно, такое признание исправило бы его ошибку.

Однако Мишель мог сколько угодно мечтать, но он бы никогда в жизни не решился на такой изысканный жест; поэтому он предоставил Мари обращаться с ним всего лишь как с молочным братом Розины. Он не заставил себя долго упрашивать, чтобы снова устроиться на своем ложе из овса и с большим аппетитом поглощать кусочки, которые ему протягивала девушка своей белоснежной ручкой.

— О! Какой же вы еще ребенок! — сказала ему Мари. — Почему бы вам, совершив столь храбрый поступок и оказав нам с риском для жизни такую неоценимую услугу, не признаться моему отцу в вашем желании, что выглядело бы так естественно: "Нельзя ли мне остаться у вас до утра, ввиду того что сегодня вечером я не могу вернуться к моей матери?"

— О! Я бы никогда не посмел! — воскликнул Мишель, вытянув руки по швам, как человек, которому сделали предложение, о каком он никогда не думал.

— Но почему же? — спросила Мари.

— Потому что ваш отец мне кажется таким суровым!

— Мой отец! Но он же самый отзывчивый человек на свете! К тому же разве вы не наш друг?

— О! Мадемуазель, как вы добры ко мне, причисляя к своим друзьям!

Затем, осмелев, он сделал шаг вперед и спросил:

— Вы считаете, что я это заслужил?

Мари слегка покраснела.

Еще несколько дней назад она бы без колебаний ответила Мишелю, что считает его своим другом и почти постоянно, днем и ночью, думает о нем; но за последние дни любовь так изменила ее, что Мари неожиданно для себя стала вдруг стыдиться таких своих чувств, какие она, по своей наивности, раньше не считала себя способной испытывать. По мере того как в ней просыпалась женщина со всеми неведомыми ей до сих пор ощущениями, она начала понимать, насколько могли показаться вызывающими ее манеры, привычки и необычные словечки в ее речи, — результат странного воспитания, полученного в замке; и с чисто женской интуицией она поняла, как много ей надо приложить усилий, чтобы обрести недостававшие ей качества, в которых она, услышав подсказку своего любящего сердца, ощущала первейшую потребность.

Случилось так, что Мари, до сей поры даже никогда не помышлявшая скрывать свои мысли, пришла к выводу, что в некоторых случаях девушка должна не то чтобы лгать, но, по крайней мере, отвечать уклончиво, пряча свои чувства за самыми избитыми фразами.

— Но мне кажется, — ответила девушка молодому барону, — что вы достаточно для этого потрудились.

Затем, не давая ему времени подумать над ее словами, что могло повернуть их разговор в скользкое русло, она продолжала:

— Ну, посмотрим, сможете ли вы доказать, что ваш аппетит так сильно разыгрался, как вы недавно утверждали, если съедите это крылышко.

^ Но, мадемуазель, — простодушно ответил Мишель, — я уже объелся!

— О! Какой же вы плохой едок! Исполните мое желание или я уйду, ибо пришла я сюда только затем, чтобы вам услужить!

— Мадемуазель, — произнес Мишель, протягивая к Мари обе руки, в одной зажав вилку, а в другой — кусочек хлеба, — мадемуазель, вы не совершите такой жестокости по отношению ко мне! О! Если бы вы знали, как мне было грустно и каким несчастным человеком я себя считал, пока в течение целых двух часов находился здесь в полном одиночестве!

— Вероятно, потому, — рассмеялась Мари, — что вы умирали от голода.

— О! Нет, нет, нет, дело не только в этом! Представьте себе, что отсюда я мог видеть, как вертелись вокруг вас все эти офицеры…

— Вы сами виноваты! Вместо того чтобы укрыться в этой старой башне как нелюдим, вам следовало остаться в гостиной, пройти вместе с нами в столовую и отобедать за столом, как всякий честный христианин; вы бы тогда услышали, как мой отец и генерал Дермонкур предавались воспоминаниям о героических подвигах, и от их рассказов у вас бы мурашки побежали по коже; вы бы смогли наблюдать, как расправлялся с едой наш кум Лорио — так его зовет наш отец, — поверьте, это зрелище тоже необычайное!

— Ах! Мой Бог! — воскликнул Мишель.

— Что? — спросила удивленно Мари.

— Метр Лорио из Машкуля?..

— Метр Лорио из Машкуля, — повторила Мари.

— Нотариус моей матери?

— Да, да, именно он, — заметила Мари.

— Он здесь? — спросил молодой человек.

— Несомненно, он здесь… И даже, к слову будет сказано, — продолжала сквозь смех Мари, — знаете ли вы, почему он пришел или скорее что привело его к нам?

— Нет.

— Он пришел за вами.

— За мной?

— По поручению баронессы.

— Но, мадемуазель, — воскликнул испуганным голосом Мишель, — я вовсе не собираюсь возвращаться в Ла-Ложери!

— Почему?

— Но… меня там держат взаперти потому, что хотят разлучить… с моими друзьями!

— Ба! От Ла-Ложери до Суде так близко!

— Да, но от Ла-Ложери до Парижа намного дальше, и баронесса хочет увезти меня в Париж. Вы, надеюсь, не сказали нотариусу, что я нахожусь в вашем доме?

— Боже упаси.

— О! Мадемуазель, как я вам благодарен!

— Не стоит благодарности, я и сама об этом не знала.

— Но теперь, когда вы узнали…

Мишель не решился закончить свою мысль.

— И что?

— Мадемуазель, не говорите ему, — ответил смущенно Мишель.

— Ах! Честное слово, господин Мишель, — сказала Мари, — я хочу вам признаться…

— Говорите, мадемуазель, говорите скорее!

— Хорошо; мне кажется, что, будь я мужчиной, ни при каких обстоятельствах присутствие метра Лорио не могло бы меня чересчур смутить.

Мишель, казалось, призвал на помощь все свое мужество, чтобы принять решение.

— Да, вы правы, — произнес он. — Я сейчас объявлю ему, что никогда не вернусь в Ла-Ложери.

В это мгновение молодые люди вздрогнули: кухарка громко звала Розину.

— О Боже мой! — воскликнули они, одновременно охваченные страхом.

— Вы слышите, мадемуазель? — сказала Розина.

— Да.

— Меня зовут.

— Мой Бог! — воскликнула Мари и, вскочив на ноги, уже приготовилась было бежать вниз. — Вдруг внизу догадаются, что мы здесь?

— Ну и что? Я не вижу ничего плохого, если они догадаются или узнают, — сказала Розина.

— Конечно… но.

— Послушайте, — сказала Розина.

В комнате на некоторое время стало тихо. Голос кухарки доносился уже издалека.

— А теперь, — продолжала Розина, — она меня ищет в саду.

И Розина собралась спускаться вниз.

— О нет, ты же не можешь уйти без меня, — сказала Мари, — надеюсь, ты не оставишь меня одну!

— Но, — простодушно ответила Розина, — мне кажется, что вы здесь вовсе не одна: вы же останетесь с господином Мишелем.

— Да, но чтобы потом вернуться домой… — пробормотала Мари.

— Ну и ну, — заметила с удивлением Розина, — с чего бы это вы стали такой пугливой, ведь в лесу вы никогда ничего не боитесь — ни днем ни ночью? Я что-то вас не узнаю!

— Неважно! Розина, останься.

— Вот еще! Уже целых полчаса, как я вам помогаю, и теперь могу со спокойной совестью уйти.

— Да, конечно, но дело не только в этом.

— А в чем же?

— Я хотела тебе сказать…

— Что?

— Но… знаешь, этот бедный юноша не сможет остаться здесь на целую ночь.

— А где же он заночует? — спросила Розина.

— Не знаю, но ему надо найти комнату.

— И не говорить господину маркизу?

— Правда, ведь мой отец не знает… Боже мой, что же делать?.. Вот, господин Мишель, это все из-за вас!

— Мадемуазель, — произнес Мишель, — раз вы настаиваете, я готов уйти.

— Кто вам об этом сказал? — встрепенулась Мари. — Наоборот, оставайтесь.

— Мадемуазель Мари, мне в голову пришла одна мысль, — вмешалась в разговор молодых людей Розина.

— Какая? — спросила девушка.

— А если я поговорю с мадемуазель Бертой?

— Нет, — ответила Мари с поспешностью, удивившей ее самое, — нет, это бесполезно! Я с ней сама поговорю, когда спущусь вниз после того, как господин Мишель закончит, наконец, свой злополучный ужин.

— Ну, тогда я пошла вниз, — сказала Розина.

Мари не стала ее задерживать.

Розина вышла, оставив молодых людей наедине.

IV

ГЛАВА, КОТОРАЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК ОЖИДАЛА МАРИ

Крошечная комнатенка, если, конечно, можно так назвать похожее на голубятню помещение, куда забрались наши молодые герои, освещалась только отраженным от входной двери светом лампы, оставлявшей тонуть в темноте почти весь чердак.

Мишель по-прежнему находился на куче овса. Стоя на коленях и пытаясь скорее скрыть свое смущение, чем доказать любовь к ближнему, Мари искала на дне корзины лакомый кусочек, чтобы предложить бедному узнику в качестве десерта на ужин, собранный расторопной Розиной.

Однако за короткое время произошло столько событий, что Мишель и думать не мог о еде.

Подперев подбородок рукой, опиравшейся на колено, он с любовью во взоре смотрел на нежное личико девушки, тонкие черты которого, представившиеся молодому человеку как-то по-новому, еще больше подчеркивали красоту Мари; он с наслаждением вдыхал аромат ее длинных, спадавших ко рту локонов, которые колыхались от легкого движения воздуха, проникавшего через узкое оконце. От красоты девушки, аромата ее волос юноша пришел в волнение: в груди его заколотилось сердце, кровь ударила ему в лицо, его тело охватила легкая дрожь, а голова закружилась. Во власти новых для него ощущений молодой человек почувствовал, как его душой овладевает неведомое ему до сих пор волнение и желание.

И это желание заключалось только в одном: найти подходящие слова, чтобы признаться Мари в любви.

Он попытался их вспомнить, но они никак не приходили ему на ум; наконец он решил, что проще всего будет, если он возьмет руку девушки и поднесет к губам.

Это он и сделал неожиданно для себя.

— Господин Мишель! Господин Мишель! — воскликнула Мари скорее удивленным, чем сердитым голосом. — Что это вы такое делаете?

И она поспешно вскочила на ноги.

Мишель понял, что позволил себе слишком много и теперь ему просто необходимо признаться в своих чувствах.

Он тут же встал на колени и подхватил ускользавшую от него руку.

Правда, девушка вовсе не думала ее отнимать.

— О! Я вас оскорбил? — воскликнул молодой человек. — Если это так, то я самый несчастный из людей и нижайше прошу на коленях вашего прощения.

— Господин Мишель! — только и смогла сказать девушка, не задумываясь над тем, что говорит.

Однако барон из боязни, что она отнимет ладонь, схватил ее двумя руками и, так же как и она, не задумываясь над своими словами, произнес:

— О мадемуазель, если я злоупотребил вашей добротой ко мне, я вас заклинаю, признайтесь, что вы не сердитесь на меня.

— Вы об этом узнаете, когда встанете, — произнесла Мари, делая попытку высвободить руку.

Однако для этого она приложила весьма мало усилий, и Мишель уверился в том, что девушка не очень-то стремится высвободиться.

— Нет, — снова начал барон, окрыленный надеждой, во власти охватившего его восторженного порыва, — нет, позвольте мне остаться перед вами на коленях… О! Если бы вы знали, сколько раз с того самого дня, как мы познакомились, я мечтал броситься к вашим ногам! Если бы вы только могли знать, какими сладкими были мои мечты, наполнявшие мою душу приятной неуверенностью… О, вы не должны отказывать мне в счастье насладиться моей мечтой, ставшей в эту минуту явью.

— Но, господин Мишель, — ответила Мари со все возраставшим волнением в голосе, ибо она почувствовала, что пришел такой момент, когда в ее душе не осталось больше сомнений в чувствах, какие ей внушал молодой человек. — Но, господин Мишель, на колени становятся только перед Богом или святыми.

— По правде говоря, — произнес молодой человек, — мне неизвестно, перед кем я стою на коленях и почему это делаю; то, что я чувствую, так далеко от всего пережитого мною до сих пор и столь не похоже на нежность, которую я испытываю к матери, что я теряюсь и не могу выразить словами состояние моей души, заставляющее меня вас боготворить… Это походит, как вы только что сказали, на почитание Бога или святых, перед кем падают ниц. Вы для меня все мироздание; мне кажется, что я обожаю весь мир, благоговея перед вами.

— О! Пощадите, сударь! Перестаньте мне говорить такие слова… О Мишель, друг мой!

— О нет, нет, позвольте мне остаться перед вами на коленях! Разрешите посвятить вам всю оставшуюся жизнь, стать вашим верным рабом. Увы! Я понял — и поверьте мне, это не заблуждение, — когда увидел настоящих мужчин, что по сравнению с ними я робкий и слабый мальчишка; однако мне кажется, что для меня было бы наивысшим счастьем страдать, пролить кровь и, если нужно, умереть за вас, и надежда на это придает мне мужества и силы, которых мне недостает.

— Зачем говорить о страданиях и смерти? — произнесла нежным голосом Мари. — Неужели вы думаете, что только страдания и смерть могут доказать искренность чувств?

— Почему я об этом говорю, мадемуазель Мари? Почему взываю к их помощи? Потому что не смею надеяться на другое счастье, потому что мне кажется несбыточной мечтой делить с вами тихую, мирную и счастливую жизнь, освещенную вашей привязанностью, назвать, наконец, вас своей женой, и я даже не могу себе позволить подобную мечту.

— Бедное дитя! — произнесла Мари голосом, в котором было столько же сопереживания, сколько и нежности. — Так, значит, вы меня сильно любите?

— О мадемуазель Мари, к чему лишние слова? К чему признания? Разве вы не видите, разве вам не подсказывает ваше сердце? Проведите ладонью по моему лбу — и вы почувствуете, как он горит; положите руку на мое сердце — и вы услышите, как оно учащенно бьется; посмотрите, как я дрожу с головы до ног, — и вы еще спрашиваете, люблю ли я вас!

Любовный порыв молодого человека, так неожиданно изменивший робкий характер барона, увлек Мари: ее охватило такое же, как и Мишеля, волнение, и она, так же как и он, задрожала всем телом: для нее перестала существовать ненависть отца к тому имени, что носил барон, неприязнь г-жи де ла Ложери к ее семье и даже несбыточные надежды Берты по поводу чувств Мишеля, хотя Мари не раз клялась в душе уважать их; юношеский пыл ее неразвитой, но сильной натуры взял верх над той сдержанностью, какую с некоторых пор она посчитала необходимым соблюдать. От нахлынувших чувств у нее начала кружиться голова, и она была готова ответить на страстную любовь молодого человека, возможно, еще более пылким порывом, как вдруг неясный шум, послышавшийся со стороны двери, заставил ее обернуться.

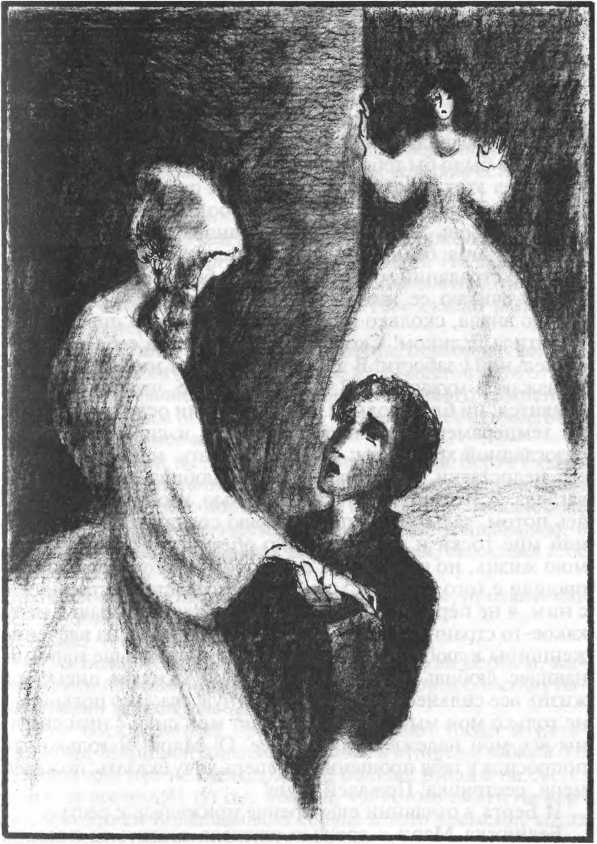

Она увидела Берту, неподвижно застывшую на пороге.

Свет фонаря, как мы уже говорили, падал на дверь, и он осветил лицо Берты.

Мари увидела, насколько было бледно лицо ее сестры, сколько боли и гнева скрывалось в ее сдвинутых бровях, затаилось в горькой складке крепко сжатых губ.

Ее так напутало неожиданное и почти зловещее появление сестры, что, оттолкнув молодого человека, по-прежнему державшего ее за руку, она шагнула навстречу сестре.

Однако Берта, войдя в каморку под крышей башни, отстранила Мари, будто это был неодушевленный предмет, и направилась прямо к Мишелю.

— Сударь, — произнесла она срывавшимся голосом, — разве моя сестра не сообщила вам, что нотариус вашей матери, господин Лорио, находится здесь по ее поручению и желает с вами переговорить?

Мишель пробормотал себе под нос что-то невнятное.

— Он ждет вас в гостиной, — произнесла Берта, словно отдавая приказ.

Превратившись снова в застенчивого и подверженного всем страхам и сомнениям молодого человека, Мишель с трудом встал на ноги и так смутился, что не смог произнести ни слова в ответ и нетвердым шагом направился к двери, словно мальчуган, который застигнут врасплох на месте преступления и послушно выполняет указания взрослых, даже не думая оправдываться.

Мари взяла лампу, чтобы осветить дорогу бедному юноше, но Берта выхватила ее из рук сестры и отдала молодому человеку, жестом указав на дверь.

— А как же вы, мадемуазель? — робко спросил Мишель.

— Мы у себя дома, — ответила Берта.

Затем она топнула в нетерпении ногой, так как увидела, что Мишель посмотрел вопросительно на Мари.

— Идите же скорее! — приказала она.

Молодой человек скрылся за дверью, оставив девушек в комнате, которую освещал слабый свет тонкого серпа луны, поминутно исчезавшей в облаках; лучи ее проникали сквозь узкое башенное оконце.

Оставшись наедине с сестрой, Мари уже приготовилась было выслушивать упреки за беседу с молодым человеком с глазу на глаз — значение ее она только теперь по-настоящему поняла.

Мари ошибалась.

Как только Мишель исчез за поворотом лестницы и шаги его стихли, Берта взяла сестру за руку и крепко ее сжала, что говорило о силе ее переживаний.

— Что он здесь тебе говорил, стоя на коленях? — спросила она глухим голосом.

Вместо ответа, Мари кинулась Берте на шею и, несмотря на то что та пыталась отстраниться, крепко обняла и стала целовать сестру, обливая ее лицо слезами, брызнувшими из глаз.

— Дорогая сестрица, за что же ты так на меня рассердилась? — спросила она.

— Мари, я вовсе не рассердилась на вас, я лишь хочу узнать, что вам сказал этот молодой человек, которого я застала на коленях перед вами?

— Но ты никогда со мной не говорила таким тоном!

— Разве это имеет какое-то отношение к моему вопросу? Я хочу, я требую, чтобы ты мне ответила.

— Берта! Берта!

— Говори же, наконец, что он тебе сказал? Я тебя спрашиваю, что он тебе сказал? — повелительным тоном восклицала Берта и так крепко сжимала запястье сестры, что Мари, закричав от боли, присела, словно падая в обморок.

Крик сестры образумил Берту.

К ней вернулось свойственное ей самообладание.

Порывистая и необузданная, она была по натуре доброй девушкой, и ее сердце дрогнуло, когда она поняла, какую боль и какое горе она причинила своей сестре; не дав ей упасть, она подхватила Мари на руки, подняла ее, словно дитя, и уложила на верстак, по-прежнему крепко прижимая к груди; затем она осыпала ее поцелуями, и несколько горячих слезинок скатилось с ее ресниц на щеки Мари, сверкая словно искорки пылающего костра.

Берта плакала совсем как Мария Терезия: ее слезы не лились из глаз, а вырывались из-под век сверкавшими молниями.

— Бедная крошка! Бедная крошка! — повторяла Берта, думая о своей сестре как о ребенке, которого по неосторожности поранили. — Прости меня! Я причинила тебе боль… Но, что еще хуже, я тебя огорчила! Прости меня!

Затем, словно говоря сама с собой, она повторила:

— Прости меня! Я виновата во всем: мне бы следовало раньше открыть свое сердце, чтобы ты знала, какое странное чувство испытываю я к этому человеку… к этому мальчику, — добавила она с оттенком презрения в голосе, — мне надо было бы тебе рассказать, какую власть надо мной приобрел этот человек, заставив меня ревновать его к той, кого я люблю более всего на свете, больше жизни, больше него!.. Любовь заставила меня ревновать его к тебе! Ах, если бы, моя бедная Мари, ты только могла бы знать, сколько страданий мне принесла эта безрассудная любовь, ведь я считаю ее ниже своего достоинства! Если бы ты только знала, сколько я боролась с ней, пока она меня не захватила целиком! Сколько раз я упрекала себя в непростительной слабости! В этом человеке нет ничего того, что я уважаю в мужчинах. В нем нет ничего, что мне обычно нравится: ни благородной внешности, ни осанки, ни веры, ни темперамента, ни необузданности и силы чувств, ни безоглядной храбрости; но что поделать, несмотря на все его недостатки, я его люблю! Я полюбила его с первого взгляда. Я его люблю с такой страстью, что порой, обливаясь потом, задыхаюсь, почти теряю сознание от непонятной мне тоски и кричу, словно обезумев: "Боже! Возьми мою жизнь, но оставь мне его любовь!" За те месяцы, что прошли с того дня, как мы, на мое несчастье, встретились с ним, я не переставала думать о нем; я испытываю к нему какое-то странное чувство, возможно похожее на влечение женщины к любовнику, но в то же время больше напоминающее любовь матери к сыну. И с каждым днем моя жизнь все сильнее зависит от этого чувства; оно поглощает не только мои мысли, но заполняет мои сны, с ним связаны все мои надежды на будущее. О! Мари! Я только что попросила у тебя прощения, а теперь хочу сказать: пожалей меня, сестричка! Пожалей меня!

И Берта в отчаянии еще крепче прижалась к сестре.

Бедняжка Мари с дрожью слушала сестру; ее поразил столь мощный и страстный порыв Берты; каждое восклицание, каждое слово, каждая фраза сестры развевала розовые облака, на которых она только что парила в мечтах о будущем; и страстный голос сестры сметал на своем пути, словно ураган, остатки облаков, круживших в небе после грозы. На каждое слово сестры она отвечала потоком еще более горьких слез, понимая, что привязанность к Берте требует жертвы, и об этом она уже не раз тайком задумывалась.

Ее боль и ее собственная растерянность были столь велики, что тишина, наступившая после последних слов Берты, подсказала ей: придется как-то отвечать.

Сделав над собой усилие, она попробовала сдержать рыдания.

— Бог мой! — произнесла она. — Дорогая сестра, у меня разрывается сердце, и мне становится совсем невмоготу от мысли, что во всем случившемся этим вечером есть и доля моей вины.

— О нет! — воскликнула Берта с присущей ей горячностью. — Наоборот, мне нужно было обеспокоиться о том, что с ним стало, когда я вышла из часовни. Но скажи мне, наконец, — произнесла Берта с настойчивостью, подтверждавшей силу ее чувств, — что он тебе сказал и почему стоял на коленях?

Мари ощутила, как вздрогнула Берта, повторяя свой вопрос; при мысли о том, что ей все же придется дать ответ, ее охватило тяжелое предчувствие: вне всякого сомнения, слова, к которым она прибегнет, чтобы объяснить все Берте, застрянут у нее в горле.

— Ну, говори же, не тяни, — произнесла Берта сквозь слезы, и они трогали сердце Мари гораздо больше, чем гнев сестры, — мое дорогое дитя, говори же! Пожалей же меня! Тревожная неизвестность, в которой я пребываю, в сотню раз хуже, чем горькая правда. Скажи, он сказал тебе о своей любви?

Мари не умела лгать, или, по крайней мере, преданность сестре помешала ей скрыть истину.

— Да, — сказала она.

— О Боже мой! Боже мой! — воскликнула Берта и, вырвавшись из объятий Мари, бросилась вперед с вытянутыми руками и коснулась лицом стены.

В ее восклицаниях прозвучало столько тоски и отчаяния, что Мари испугалась. Она забыла Мишеля, забыла его любовь; для нее не существовало больше никого на свете, кроме ее сестры. И тут она поняла, что готова пойти на жертву, что это ей подсказывало сердце с того времени, когда она узнала о том, что Берта полюбила Мишеля, и, проникнувшись благородным стремлением полного самоотречения, она с улыбкой разбила надежду на собственное счастье.

— Какая же ты все-таки глупышка! — воскликнула она, бросаясь на шею Берте. — Ты же не даешь мне договорить до конца!

— О! Разве ты не сказала мне, что он говорил тебе о любви? — ответила раненая волчица.

— Конечно, но я тебе не сказала, кто предмет его любви.

— Мари, сжалься же над моим бедным сердцем!

— Берта! Дорогая Берта!

— Так он говорил тебе обо мне?

У Мари не было сил отвечать: она лишь утвердительно кивнула.

Берта с шумом перевела дыхание и несколько раз провела рукой по пылавшему жаром лбу: после пережитого сокрушительного удара, ей было необходимо время, чтобы прийти в себя.

— Мари, — обратилась она к сестре, — что ты такое мне говоришь? Это невозможно, немыслимо, это просто какое-то безумие! Я не поверю, покаты мне не поклянешься, что это правда. Поклянись…

Девушку охватили сомнения.

— Все, что ты хочешь, сестра, — произнесла Мари, словно торопясь проложить между своим сердцем и своей любовью непреодолимую пропасть.

— Поклянись мне, что ты не любишь Мишеля и что Мишель не любит тебя.

И положила ей руку на плечо.

— Поклянись памятью нашей матери.

— Клянусь памятью нашей матери, — произнесла Мари решительным тоном, — я никогда не буду принадлежать Мишелю.

И она упала на руки сестры, пытаясь найти забвение в ее объятиях после только что принесенной жертвы.

Если бы в комнате было не так темно, Берта могла бы догадаться по исказившимся чертам лица Мари, сколько усилий той стоила подобная клятва.

Услышав слова сестры, Берта, казалось, совсем успокоилась. На этот раз легким вздохом она дала понять, какая тяжесть свалилась с ее души.

— Спасибо! — воскликнула она. — Спасибо! Спасибо! А теперь пошли вниз.

Однако по дороге Мари придумала благовидный предлог, чтобы пройти в свою комнату.

Она заперлась, чтобы вдоволь наплакаться и помолиться!

Ужин еще не закончился, и до Берты донеслись голоса гостей, когда она проходила через прихожую.

Она вошла в гостиную.

Господин Лорио разговаривал с молодым бароном и пытался его убедить в том, что в интересах молодого человека вернуться в Ла-Ложери.

Однако молчание Мишеля столь красноречиво свидетельствовало о его нежелании возвращаться под родительское крыло, что г-н Лорио уже приходил в отчаяние, поскольку почти исчерпал все свои аргументы.

Следует признать, что он уже потратил более получаса на уговоры.

Мишель, по всей вероятности, находился в не менее затруднительном положении, чем его собеседник, ибо он воспринял приход Берты так же, как встречает окруженный со всех сторон неприятелем сражающийся батальон появление подкреплений, которые должны помочь ему пробиться к своим войскам.

Он устремился навстречу девушке с поспешностью, свидетельствовавшей также о том, что его волновали последствия беседы наедине с Мари.

К его огромному удивлению, Берта, не умевшая скрывать своих чувств, протянула ему руку и сжала ее со значением.

Она по-своему истолковала порыв молодого человека, и ее лицо просияло от радости.

Ожидая совсем другого приема, Мишель почувствовал себя весьма неловко. И он тут же нашел, что ответить метру Лорио:

— Передайте моей матери, что благородный человек должен отстаивать свои политические взгляды и в этом его святой долг. И я решил, что умру, если будет необходимо, но выполню свой долг.

Бедное дитя! Он перепутал долг с любовью!

V

СИНИЙ И БЕЛЫЙ

На часах уже было около двух часов ночи, когда маркиз де Суде предложил гостям перейти в гостиную.

Приглашенные к обеду вышли из-за стола в том блаженном состоянии, в какое обычно впадают после отличной и обильной еды, когда хозяин дома отличается особым гостеприимством, гости не жалуются на отсутствие аппетита, а все паузы во время смены блюд заполняются содержательной беседой.

Предложив гостям пройти в гостиную, маркиз, по всей видимости, лишь хотел сменить обстановку, ибо, вставая из-за стола, он приказал Розине и кухарке последовать за ним, прихватив бутылки с ликерами, и расставить в гостиной рюмки по числу гостей.

Затем, напевая известный мотив из "Ричарда Львиное Сердце" и не обращая внимания на то, что генерал отвечал ему припевом из "Марсельезы", вероятно впервые прозвучавшей в стенах замка Суде, старый дворянин, наполнив рюмки, уже приготовился было вступить в полемику по поводу Жонеского договора, не включавшего, по мнению генерала, шестнадцати статей, когда гость показал ему пальцем на стрелки часов.

Рассмеявшись, Дермонкур сказал, что подозревает достойнейшего дворянина в желании привести своих врагов в оцепенение с помощью услад новой Капуи, и маркиз, оценив по достоинству шутку генерала, поспешил откликнуться на пожелание гостей и развести их по комнатам, приготовленным им для ночлега, а уже затем и сам отправился на покой.

Маркизу де Суде после воспоминаний о ратных подвигах и разговоров о былых сражениях, что заполнили весь вечер, приснился сон, будто он снова воюет.

Он участвовал в такой битве, по сравнению с которой сражения под Торфу, Лавале и Сомюре показались бы детскими забавами; под градом пуль и картечи он вел свой отряд на штурм редута и уже было водрузил белое знамя в самом центре вражеского укрепления, когда неожиданный стук в дверь комнаты помешал его подвигу.

Маркизу, еще не совсем пробудившемуся ото сна со всеми продолжавшими его преследовать грезами, стук в дверь показался грохотом пушек. Однако мало-помалу его прекрасный сон заволокло туманом, достойный дворянин открыл глаза и, вместо поля битвы, усеянного обломками лафетов, вместо лошадей, бьющихся в предсмертной агонии, вместо тел убитых солдат, по которым, как ему снилось, он вел своих воинов, увидел, что спит на своей деревянной крашеной кушетке под скромным белым перкалевым пологом с красной каймой.

В дверь снова постучали.

— Войдите! — крикнул маркиз, протирая глаза. — Честное слово, генерал, вы вовремя пришли: еще две минуты, и вам бы пришел конец!

— Как это?

— Да я пронзил бы вас шпагой.

— Вот вам, мой достойный друг, в качестве реванша, — произнес генерал, протягивая ему руку.

— Именно так я и понимаю реванш… Вы смотрите с удивлением на скромное убранство моей комнаты, вы поражены ее убогим видом. Да, моей грустной комнате с голыми стенами, моим жалким стульям и полу, не прикрытому ковром, далеко до шикарных апартаментов, где проживают ваши парижские вельможные друзья. Что же вы хотите? Я провел треть моей жизни на войне, а вторую треть в нужде, и вот эта кушетка с тонким волосяным матрацем кажется мне роскошью, достойной моей старости… Но что же, мой дорогой генерал, привело вас ко мне в такую рань? Ибо мне кажется, что рассвет наступил совсем недавно, не более часа назад.

— Мой дорогой хозяин, я пришел с вами проститься.

— Как, уже? Вот какова жизнь! Стойте, я должен вам признаться, что вчера, когда вы прибыли в мой дом, я относился к вам с большим предубеждением.

— Правда? А ваше лицо было таким приветливым!

— Ба! — ответил, рассмеявшись, маркиз, — вы же были в Египте, неужели посреди дышавшего прохладой гостеприимного оазиса вам не стреляли в спину?

— Черт возьми! Еще бы! Арабы считают оазис лучшим местом для устройства засады.

— Так вот, каюсь, вчера вечером я немного походил на араба и я говорю: mea culpa. К тому же, меня искренне огорчает, что вы так скоро меня покидаете.

— Потому что вы меня еще не познакомили с самым таинственным уголком вашего оазиса!

— Нет, потому что ваша прямота, честность и наши общие воспоминания об опасностях, каким мы подвергались, сражаясь друг против друга, настроили меня — я не знаю почему, но сразу же — на дружеский лад по отношению к вам…

— Слово дворянина?

— Слово дворянина и солдата.

— Хорошо, мой дорогой недруг, я отплачу вам тем же, — сказал генерал. — Я приготовился к встрече с усыпанным пудрой сухим, старым чванливым эмигрантом, напичканным допотопными предрассудками…

— И вы увидели, что можно быть напудренным и не иметь предрассудков.

— Я встретил честное, открытое сердце, общительный характер… Ба! Скажем одним словом — жизнерадостного человека с утонченными манерами, которые обычно исключают все вышеперечисленное. Случилось так, что вы очаровали старого ворчуна, и он полюбил вас всей душой.

— Мне приятны ваши слова. Послушайте, без всякой задней мысли я предлагаю вам остаться у меня еще надень.

— Невозможно.

— Ну, что ж, на это нечего возразить, но, по крайней мере, дайте слово, что вы навестите меня, когда наступит мир, если, конечно, мы еще будем живы.

— Как? Когда наступит мир? А разве у нас идет война? — спросил, рассмеявшись, генерал.

— У нас сейчас нет ни мира, ни войны.

— Да, мы находимся точно посередине.

— Ну тогда встретимся, когда эта середина окажется позади…

— Даю вам слово.

— Я его принимаю.

— Ну хорошо, поговорим как разумные люди, — сказал генерал, взяв стул и усаживаясь в ногах у постели старого эмигранта.

— Не имею ничего против, — ответил маркиз. — Один раз не в счет.

— Не правда ли, вы любите охоту?

— Страстно.

— А какую охоту?

— Любую.

— Но что-то вы любите больше?

— Охоту на кабана… Она мне напоминает охоту на синих.

— Благодарю вас.

— У кабанов и синих одинаковая сила удара.

— А что вы скажете про охоту на лис?

— Фи! — заметил маркиз, с пренебрежением вытянув нижнюю губу, словно принц Австрийского дома.

— О! Это прекрасная охота, — сказал генерал.

— Я ее оставляю Жану Уллье — у него прекрасный нюх и потрясающее терпение, — он может часами сидеть в засаде, поджидая добычу.

— Скажите, маркиз, ваш Жан Уллье может еще кого-нибудь выслеживать, кроме лис?

— Ну, он и в самом деле прекрасно выслеживает любую дичь.

— Маркиз, я бы хотел, чтобы вы полюбили охоту на лис.

— А почему?

— Потому что лучше всего охотиться на лис в Англии. Не знаю почему, но мне кажется, что в это время года воздух Англии будет особенно благотворным для вас и ваших дочерей.

— Ба! — заметил маркиз, присев в кровати, как бы собираясь встать.

— Да, мой любезный хозяин, именно это я и хотел вам сказать.

— Иными словами, вы советуете мне отправиться во вторую эмиграцию? Спасибо!

— Ну, если вы называете эмиграцией короткое приятное путешествие, пусть будет так.

— Мой дорогой генерал, мне хорошо знакомы подобные короткие поездки. Порой они бывают продолжительнее кругосветного путешествия: известно, когда они начинаются, но никогда не знаешь, когда они заканчиваются. А потом, есть одно обстоятельство; возможно, вы мне не поверите…

— Какое?

— Вчера и даже сегодня утром вы смогли убедиться в том, что у меня, несмотря на возраст, незаурядный аппетит, и я могу похвастаться, что у меня еще ни разу не болел живот; я ем все подряд.

— И что же?

— Так вот, единственное, что я не могу переваривать, так это чертов английский туман! Вам не кажется это странным?

— Ну тогда отправляйтесь в Швейцарию, Испанию, Италию — словом, куда захотите, но только уезжайте поскорее из Суде, уезжайте из Машкуля, уезжайте из Вандеи.

— А!

— Да.

— Так, значит, нас считают замешанными в сомнительных делах? — спросил вполголоса маркиз, потирая радостно руки.

— Если сейчас нет, то скоро будут.

— Наконец-то! — воскликнул старый дворянин, ибо он подумал, что такой шаг правительства теперь подтолкнет его единомышленников взяться за оружие.

— Сейчас не время шутить, — произнес генерал, придавая лицу строгое выражение, — не скрою, мой дорогой маркиз, если бы я повиновался только своему долгу, у ваших дверей уже стояли бы двое часовых, а на стуле около вас сейчас сидел бы младший офицер.

— Гм! — хмыкнул маркиз с чуть более серьезным видом.

— Да! Бог мой! Да, все именно так! Но я понимаю, что мужчине вашего возраста, привыкшему к деятельной жизни, к лесному воздуху, невыносимым покажется узкий застенок тюрьмы, где вы окажетесь по воле судей; и вот, доказывая на деле мое дружеское к вам расположение, о чем только что было мною сказано, я пошел на сделку с совестью.

— Но, генерал, вдруг вас обвинят в нарушении долга?..

— Полноте! Вы думаете, что я не найду доводов в оправдание? А если я скажу, что колонну остановил иссохший, дряхлый, наполовину разбитый параличом старикашка?

— О ком это вы говорите и кого называете старикашкой? — спросил маркиз.

— О вас, о ком же еще!

— Это я-то иссохший, дряхлый, наполовину разбитый параличом старикашка?! — воскликнул маркиз де Суде, высунув из-под одеяла костлявую ногу. — Я не знаю, мой дорогой генерал, может быть, настало время снять со стены одну из шпаг и предложить вам размяться перед завтраком до первой крови, как это делалось сорок пять лет назад в мою бытность пажом.

— Будет, старое дитя, — ответил Дермонкур, — вы хорошо мне доказали, что я совершил ошибку, и мне ничего не остается, как позвать двух солдат.

И генерал сделал вид, что хочет встать.

— Ну уж нет, черт возьми! Я иссохший и дряхлый старикашка, наполовину разбитый параличом, нет, полностью разбитый параличом! В конце концов вам виднее.

— В добрый час.

— Но, послушайте, не можете ли вы мне сказать, кто навел на меня подозрения?

— Прежде всего ваш слуга Жан Уллье…

— Да.

— Охотник за лисами…

— Я хорошо слышу.

— Ваш слуга Жан Уллье, — и вчера вечером я не посчитал нужным вам говорить, так как предполагал, что вам это известно не хуже, чем мне, — так вот, ваш слуга Жан Уллье во главе группы мятежников попытался остановить воинскую колонну, двигавшуюся к замку; произошло столкновение, в результате чего мы потеряли трех солдат, не считая предателя, которого пришлось пристрелить на месте. Я думаю, что он, должно быть, тоже из местных.

— Как его звали?

— Франсуа Тенги.

— Тише! Генерал, не говорите так громко! Здесь его сестра — девушка, прислуживавшая нам за столом, — она только что похоронила отца.

— Ох уж эти гражданские войны! Черт бы их побрал! — произнес генерал.

— Между тем только они поддаются объяснению при помощи логики.

— Возможно.

— Я захватил вашего Жана Уллье, но он сбежал.

— Признайтесь, что правильно сделал.

— Да, но пусть мне он больше не попадается!

— Нет, не беспокойтесь, в этом больше опасности нет; раз вы предупредили, я отвечаю за него.

— Тем лучше, ибо я не расположен проявлять снисхождение, поскольку мне не довелось побеседовать с ним, как с вами, о великой войне.

— Но он тоже воевал на той войне, и храбро воевал; в этом я могу вам поручиться.

— Лишний повод: значит, он принялся за старое.

— Однако, генерал, — сказал маркиз, — мне до сих пор непонятно, почему поведение моего егеря вменяется мне в вину?

— Подождите! Вчера вы упомянули о домовых, которые вам сообщили обо всем, что я делал между семью и десятью вечера.

— Да.

— Так вот, и у меня есть свои домовые, и они не хуже ваших.

— Сомневаюсь.

— И они мне доложили обо всем, что происходило в вашем замке вчера днем.

— Надо же, — произнес маркиз с самым невинным видом, — ну, что же, я вас внимательно слушаю.

— Позавчера к вам, в замок Суде, прибыли два гостя.

— Ну вот, вы задумали превысить данное мне обещание: вы должны были мне поведать обо всем, что происходило в замке вчера, а начинаете свой рассказ с позавчерашнего дня.

— И эти двое были мужчина и женщина.

Маркиз отрицательно покачал головой.

— Хорошо, пусть будет двое мужчин, хотя один из них позаимствовал лишь одежду у нашего пола.

Маркиз промолчал, а генерал продолжил:

— Один, кто пониже ростом, пробыл весь день в замке, в то время как другой объехал с приглашением встретиться вечером несколько соседей, чьи имена я бы мог вам назвать, если бы не боялся показаться бестактным, как сейчас, когда привожу в качестве примера имя графа де Бонвиля.

Маркиз не проронил ни слова; ему не хотелось ни лгать, ни признаваться.

— И что же произошло затем?

— Эти господа, приехав один за другим, обсудили несколько вопросов; притом они отнюдь не говорили о славе, благоденствии и процветании правительства, пришедшего к власти в июле.

— Признайтесь, генерал, ведь вы все понимаете не хуже меня, хотя и служите вашему июльскому правительству.

— Что вы этим хотите сказать?

— О! Мой Бог, я говорю только то, что вы республиканец, синий, даже темно-синий, и что темно-синий цвет не из худших.

— Но вопрос не в том.

— А в чем же?

— Вопрос в посторонних, что были в вашем замке с восьми до девяти часов вечера.

— Хорошо, если ко мне в гости заехали несколько соседей, если я приютил у себя двух посторонних, я не вижу, генерал, в чем мое преступление. Вот, я говорю, положив руку на Кодекс… А! Если только снова не введен в действие закон о подозрительных.

— Вы не нарушили закон, когда распахнули ворота замка перед соседями; преступление в том, что ваши гости собрались на совещание, где обсуждался вопрос о вооруженном восстании.

— У вас есть доказательства?

— Доказательством служит тот факт, что на совещании присутствовали два посторонних человека.

— Ба!

— Очень даже может быть, ибо тот, кто пониже ростом, блондин, или, вернее, блондинка, надевшая черный парик, чтобы скрыть цвет своих волос, не кто иная, как Мария Каролина, которую вы называете регентшей королевства или ее королевским высочеством герцогиней Беррийской, когда не обращаетесь к ней как к Малышу Пьеру.

Маркиз подпрыгнул на кровати. Генерал оказался лучше осведомленным, чем он, и теперь маркиз понял то, что раньше ускользало от него. Он был вне себя от радости, что ему была оказана честь принимать в своем замке герцогиню Беррийскую. Но, к несчастью, на этом свете радость никогда не бывает полной, ее всегда что-нибудь омрачает, и он был вынужден скрыть свои чувства.

— И дальше? — спросил он.

— А затем, когда разговор коснулся самых важных проблем, в замок прибыл молодой человек — его вы никак не ожидали увидеть среди ваших сторонников — и предупредил о приближении отряда; тогда вы, господин маркиз, предложили взять в руки оружие… и не отрицайте, я уверен, все было именно так, как я говорю; но было принято иное решение. Мадемуазель, ваша дочь, та, что брюнетка…

— Берта.

— Мадемуазель Берта взяла фонарь и вышла во двор, а за ней последовали все участники совещания, за исключением вас, господин маркиз, возможно решившего заранее подготовиться к приходу новых гостей, которых послал вам сам Бог. Она пересекла двор и подошла к часовне, открыла дверь, первой вошла внутрь и направилась прямо к алтарю. Нажав на пружину, замаскированную под левым копытцем ягненка, который украшает алтарь, она попыталась открыть потайной ход; однако пружина, которой давно не пользовались, как назло заела; тогда ей пришлось взять в руки используемый для мессы колокольчик с деревянной ручкой и нажать ею на стальную кнопку; стена повернулась, открыв за собой лестницу, что вела в подземелье. Мадемуазель Берта взяла на алтаре две свечи, зажгла их от своего фонаря и передала в руки двум вашим гостям, стоявшим рядом; затем, когда беглецы спустились в подземелье, она закрыла за ними потайную дверь и вернулась в дом, в то время как другой человек еще некоторое время бродил по парку. Ваши гости, пройдя в конец подземного хода, ведущего к развалинам старого замка, что видны отсюда, с трудом выбрались наружу, а один из них даже упал; наконец они спустились на дорогу, проходящую вдоль стены вокруг парка, и разделились на группы; трое пошли по дороге, ведущей из Нанта в Машкуль, двое последовали тропинкой, по которой можно добраться до Леже, а шестой и седьмой беглецы как бы превратились в одного…

— Вот как! Но, генерал, вы мне рассказываете какие-то волшебные сказки!

— Подождите! Вы перебиваете меня на самом интересном месте… я сказал, что шестой и седьмой беглецы как бы превратились в одного: то есть тот, кто повыше ростом, взял маленького на плечи и донес до небольшого ручейка, впадающего в более крупный ручей у подножия Козьей тропы, и, честное слово, именно этот или, вернее, эти беглецы меня интересуют больше всего; именно за ними я и пойду по следу.

— Но, генерал, повторяю вам еще раз, — произнес маркиз де Суде, — все, что вы рассказали мне, плод вашего воображения.

— Ах, мой старый недруг, будет вам! Ведь вы бывалый охотник, не правда ли?

— Да.

— Так скажите, когда вы увидите четкий, ясный, хорошо отпечатавшийся кабаний след на рыхлой земле, неужели вы поверите, если кто-то попытается вас убедить, что по тропе пробежал призрак, а не настоящий кабан? Так вот, маркиз, все, что я рассказал вам, я увидел, точнее, прочел, по следам.

— А! Черт возьми! — сказал, не скрывая своего восторженного любопытства, маркиз, поворачиваясь на бок лицом к генералу. — Вы должны меня научить, как это вам удалось.

— Охотно, — ответил генерал, — у нас еще есть целых полчаса; пусть нам принесут кусок пирога и бутылку вина, — я расскажу вам все по порядку, пока буду завтракать.

— При одном условии.

— Каком?

— Что вы разрешите мне составить вам компанию.

— В столь ранний час?

— Разве настоящий аппетит знает, что такое часы?

Маркиз вскочил с кровати, натянул мольтоловые панталоны, вставил ноги в домашние туфли, позволил, приказал накрыть стол и уселся, вопросительно поглядывая на генерала.

Генерал, как и обещал, начал рассказ, когда немного утолил свой аппетит. Он был прекрасным рассказчиком, а поесть, пожалуй, любил побольше, чем маркиз.

VI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ,

ЧТО В СЕТИ ПАУКА ПОПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО МУХИ

— Да будет вам известно, мой дорогой маркиз, — сказал генерал вместо вступления, — что я ни в коей мере не собираюсь выведывать у вас секреты, так как уверен и даже убежден в том, что все происходило именно так, как я вам рассказал, и даже не спрашиваю у вас, ошибся ли я или допустил какую-нибудь неточность в моем повествовании; из мелкого хвастовства мне хочется только доказать вам, что мы тоже кое-что понимаем, и немного потешить свое самолюбие — и ничего более.

— Начинайте! — заметил маркиз с таким же нетерпением, как на охоте, когда Жан Уллье сообщал ему о том, что по свежему снегу собаки взяли след волка.

— Так вот, с самого начала. Мне было известно, что граф де Бонвиль прибыл к вам позапрошлой ночью в сопровождении молодого крестьянина, походившего на женщину, переодетую в мужское платье; ею и была, по нашим предположениям, Мадам… Заслугу в получении этих сведений я вовсе не собираюсь относить на свой счет, так как добыли их лазутчики, — добавил генерал.

— Вы правы… Фу! — заметил маркиз.

— Но, выражаясь языком наших военных сводок, когда я прибыл на место лично, меня отнюдь не сбил с толку оказанный вами приветливый прием, и я сразу же заметил две особенности…

— Надо же, и какие?

— Ну прежде всего, из десяти расставленных на столе приборов у пяти были свернуты салфетки так, как будто они принадлежали людям, часто бывающим в замке, и в случае судебного процесса, дорогой маркиз, имейте в виду, это будет одним из главных смягчающих обстоятельств.

— Как это?

— Очень просто: если бы вы знали действительное положение ваших гостей в обществе, разве бы вы позволили, чтобы им свернули салфетки как простым деревенским соседям? Ведь нет, не правда ли? Неужели в ореховых шкафах замка Суде не осталось больше столового белья, чтобы герцогиня Беррийская не имела свежей салфетки каждый раз, когда садилась за стол? Я склоняюсь к мысли, что вы принимали блондинку в черном парике за темноволосого молодого человека.

— Продолжайте! Продолжайте! — воскликнул маркиз, огорчившись, что его собеседник оказался более проницательным, чем он сам.

— Да я вовсе и не собираюсь на этом останавливаться, — сказал генерал. — Итак, я заметил пять свернутых салфеток, и это подтверждало, что обед был приготовлен вовсе не для нас, как вы попытались меня уверить; вы просто предложили нам расположиться на местах, где, среди прочих, раньше сидели господин де Бонвиль и его спутник, которые не посчитали нужным нас подождать.

— А что же вы еще заметили? — спросил маркиз.

— Мадемуазель Берта, как мне показалось, да нет, я в этом просто уверен, девушка аккуратная и постоянно следящая за своей внешностью, была вся в паутине, когда я имел честь быть ей представленным: сотканная пауками паутина украшала даже ее прекрасные волосы!

— Ну и что?

— А то, что она встретила нас с такой странной прической — и я в этом убежден, — отнюдь не из-за кокетства. Сегодня утром мне оставалось только поискать, где в замке больше всего скопилось плодов труда этих замечательных насекомых…

— И вы нашли?..

— Скажу вам по правде, мой дорогой маркиз, это не делает вам чести как верующему, во всяком случае в исполнении религиозных обрядов, ибо я сделал открытие, что именно за дверью вашей часовни обитает, по крайней мере, дюжина этих замечательных тружеников, с необычайным рвением восстанавливающих ущерб, нанесенный им в прошлую ночь. Их рвение подкреплялось уверенностью в том, что дверь, за которой они устроили свой цех по производству паутины, открылась только по воле случая, и вряд ли он повторится в ближайшее время.

— Но, мой дорогой генерал, вы должны со мной согласиться, что ваши доводы не выглядят слишком убедительными.

— Да, но вы не будете спорить, что, когда ваша ищейка держит нос по ветру и слегка натягивает поводок, это выглядит со стороны еще более неубедительно, не правда ли? А между тем, несмотря ни на что, вы прочесываете лес, и еще как тщательно!

— Непременно! — сказал маркиз.

— Так вот, я тоже придерживаюсь подобной тактики, и на аллеях вашего парка — их давно уже не посыпали песком — я обратил внимание на весьма характерные следы.

— Мужские и женские? — заметил маркиз. — Да их хватает повсюду.

— Нет, не везде можно встретить следы, количество которых в точности совпадает с числом предполагаемых гостей, и они не прохаживались неспешно по саду, а со всех ног спасались бегством.

— А как вы определили, что эти люди убегали?

— Ну, маркиз, это же азы ремесла!

— Говорите же, наконец.

— Потому что, убегая, они опирались больше на носок, чем на каблук и отбрасывали землю назад; не так ли, господин охотник?

— Да, — ответил с видом знатока маркиз, — ну, а дальше что?

— Дальше?

— Да.

— Внимательно осмотрев землю, я увидел отпечатки самой разнообразной обуви — от сапог, охотничьих башмаков до подбитых железными гвоздями ботинок, и среди следов, оставленных мужчинами, я разглядел маленькие изящные отпечатки женских ног, настоящие следы Золушки, следы, которым могут позавидовать представительницы прекрасного пола Андалусии от Кордовы до Кадиса, несмотря на то что на женщине были обыкновенные крестьянские башмаки.

— Рассказывайте поскорее, что было дальше.

— Почему вы так спешите?

— Потому что, если вы еще задержитесь на описании этих следов, то рискуете влюбиться в обладательницу подкованного башмачка.