Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы

Назад: Часть третья

Дальше: XI ЖЕНЩИНА И ДЕМОН

V

ПЛЕННИЦА

Пока графиня была охвачена волнениями и задумчивостью, на улице Сен-Клод, напротив жилища Жанны, происходила сцена иного рода.

Господин де Калиостро, как помнит читатель, поселил в прежнем особняке Бальзамо беглянку Олива, преследуемую полицией г-на де Крона.

Мадемуазель Олива, сильно напуганная, рада была возможности скрыться разом от полиции и от Босира; теперь она жила уединенно, спрятанная, дрожащая, в этом таинственном жилище, скрывавшем столько ужасных драм, увы, более ужасных, чем трагикомическое приключение мадемуазель Николь Леге.

Калиостро окружил ее заботой и предупредительностью. Молодой женщине нравилось покровительство этого знатного вельможи, который ничего не требовал, но, по-видимому, многого от нее ожидал.

Однако на что он надеялся? Вот о чем тщетно спрашивала себя затворница.

Для мадемуазель Олива г-н де Калиостро, этот человек, укротивший самого Босира и посрамивший полицейских агентов, был настоящим богом-спасителем. К тому же он был сильно в нее влюблен, ибо был почтителен.

Самолюбие Олива не допускало мысли, что Калиостро может иметь на нее другие виды, кроме как сделать ее со временем своей любовницей.

Для женщин, утративших добродетель, ее заменяет вера в то, что их могут любить почтительно. Вяло, бесплодно, мертво сердце, которое не рассчитывает больше на любовь и на почтение, сопровождающее любовь.

Итак, Олива в глубине своего убежища принялась строить воздушные замки, химерические замки, где, надо признать, весьма редко находилось место для бедняги Босира.

Когда по утрам она, надев на себя все украшения, которыми Калиостро заполнил ее туалетную комнату, разыгрывала знатную даму и воспроизводила во всех нюансах роль Селимены, она жила одним — тем часом, в который Калиостро дважды в неделю являлся осведомиться, хорошо ли ей живется.

Тогда в своей красивой гостиной, среди роскоши материальной и роскоши духовной, малютка в упоении признавалась себе, что вся ее прошлая жизнь состояла из разочарований и ошибок, что, вопреки утверждению моралиста "Добродетель приводит к счастью", именно счастье неминуемо приводит к добродетели.

К сожалению, в здании этого счастья недоставало одного элемента, необходимого для его прочности.

Олива была счастлива, но она скучала.

Книги, картины, музыкальные инструменты мало ее развлекали. Содержание книг не было достаточно фривольно, а те, что были нескромными, она перечитала слишком быстро. Картины остаются одними и теми же для того, кто раз уже видел их (это суждение Оливы, а не наше), а музыкальные инструменты только скрипят, а не поют под неумелыми руками.

Надо признаться, что Олива скоро стала страшно томиться от своего счастья и нередко со слезами сожаления вспоминала о приятных утренних часах в былое время у окна на улице Дофины, когда она, магнетизируя взглядом улицу, заставляла всех прохожих поднимать головы.

А как приятны были прогулки по кварталу Сен-Жермен, когда кокетливая туфелька на каблуке в два дюйма высотой придавала ступне такой сладострастный изгиб! Каждый шаг прогуливающейся красавицы был триумфом; у восхищенных прохожих невольно вырывались возгласы — то испуга при мысли, что она может оступиться, то вожделения, когда ножка открывалась выше подъема.

Вот о чем думала Николь, сидя взаперти. Правда, что агенты господина начальника полиции были очень страшные люди; правда, что исправительное заведение, где женщины влачат свои дни в печальном и постыдном заточении, был много хуже кратковременного и роскошного плена на улице Сен-Клод. Но стоит ли быть женщиной, с правом на прихоти, если не имеешь возможности иногда бунтовать против добра и превращать его во зло хотя бы в мечтах?

К тому же, человеку скучающему все скоро начинает рисоваться в мрачных красках. Николь после сожалений о прежней свободе стала тосковать по Босиру. Надо сознаться, что женщины ничуть не изменились с того времени, когда дочери Иуды накануне брака по любви отправлялись в горы оплакивать свое девство.

Мы дошли до дня печали и гнева, когда для Оливы, лишенной всякого общества, всяких зрелищ вот уже две недели, начался самый тяжелый период тоски.

Перепробовав все занятия, не смея ни подойти к окну, ни выйти из дома, она стала терять аппетит желудка, но не аппетит воображения; наоборот, последний возрастал по мере того, как уменьшался первый.

В такую минуту душевной тревоги ее неожиданно в неурочный день навестил Калиостро.

По своему обыкновению, он вошел через калитку дома и, миновав недавно разбитый садик во дворе, подошел к ставням помещения, занятого Олива, и постучал в них.

Четыре удара с некоторыми промежутками должны были, как было условлено, служить для молодой женщины сигналом, по которому она отодвигала задвижку: она сочла не лишним потребовать ее, чтобы оградить себя от посетителя, снабженного ключами.

Олива не подумала, что предосторожности могут оказаться бесполезными для охраны добродетели, которая подчас ее тяготила.

По сигналу, данному Калиостро, она открыла задвижку с быстротою, которая ясно свидетельствовала о том, как нужен ей собеседник.

С живостью, свойственной парижской гризетке, она бросилась навстречу своему благородному тюремщику, чтобы приласкаться, и сердито, хрипло, отрывисто воскликнула:

— Сударь, я скучаю, знайте это!

Калиостро посмотрел на нее и слегка покачал головой.

— Вы скучаете, — сказал он, притворяя дверь, — увы, милое дитя мое, скука — противная болезнь.

— Я себе здесь опротивела. Я здесь умираю.

— В самом деле?

— Да, у меня появляются дурные мысли.

— Ну-ну, успокойтесь, — заговорил граф таким тоном, как будто успокаивал болонку, — если вам здесь нехорошо, то не гневайтесь слишком за это на меня. Приберегите весь свой гнев для господина начальника полиции, вашего врага.

— Вы меня выводите из себя своим хладнокровием, сударь, — сказала Олива. — По мне, любой гнев лучше всех этих нежностей… Вы всегда находите средство успокоить меня, и это-то меня бесит.

— Сознайтесь, мадемуазель, что вы несправедливы, — ответил Калиостро, усаживаясь поодаль от Олива, с той почтительно-равнодушной манерой, которая так хорошо удавалась ему в обращении с ней.

— Вам хорошо говорить! — сказала она. — Вы ходите куда угодно, дышите воздухом; ваша жизнь состоит из множества удовольствий, которые вы выбираете по собственному желанию… Я же прозябаю в пространстве, которым вы меня ограничили… Я не дышу, а трепещу. Я вас предупреждаю, сударь, что ваша поддержка окажется бесполезной для меня, если она даже не в состоянии мне помешать умереть.

— Умереть! Вам! — улыбаясь сказал граф. — Полноте!

— Я вам повторяю, что вы очень дурно со мной поступаете… Вы забываете, что я глубоко, страстно люблю одного человека.

— Господина Босира?

— Да, Босира. Я вам говорю, что люблю его. Мне кажется, что я этого никогда от вас не скрывала. Уж не вообразили ли вы себе, что я забуду своего милого Босира?

— Я не только не вообразил себе этого, но даже употребил все мыслимые средства, чтобы узнать о нем, и пришел к вам с новостями.

— Ах! — воскликнула Олива.

— Господин де Босир, — продолжал Калиостро, — очень милый молодой человек.

— Я думаю! — сказала Олива, не понимая, к чему клонит Калиостро свою речь.

— Он молод и красив.

— Не правда ли?

— С пылким воображением.

— Полон огня… Немного груб со мной. Но… кто сильно любит, тот и сильно наказует.

— Золотые слова. У вас столько же сердца, сколько ума, столько же ума, сколько красоты; и я, зная это и интересуясь всеми сердечными влечениями на этом свете — это у меня мания, — задумал устроить вам свидание с господином де Босиром.

— Месяц тому назад вы не высказывали подобного желания, — проговорила Олива, натянуто улыбаясь.

— Послушайте же, милое дитя мое, всякий галантный человек, видя перед собой хорошенькую женщину, старается понравиться ей, если он свободен, как я. Но сознайтесь, что если я чуточку и приударил за вами, то это продолжалось недолго.

— Да, правда, — тем же тоном подтвердила Олива, — это длилось четверть часа, не более.

— Вполне естественно, что я должен был отказаться, когда увидел, как горячо вы любите господина де Босира.

— О, не насмехайтесь надо мной!

— Нет, клянусь честью! Вы оказали такое стойкое сопротивление.

— Не правда ли? — воскликнула Олива в восторге от того, что ее уличили в таком проступке, как противодействие. — Да, сознайтесь, что я давала отпор!

— Это было следствием вашей любви, — флегматично проговорил Калиостро.

— Зато ваша любовь, — быстро возразила Олива, — была не особенно упорна.

— Я не настолько стар, не настолько уродлив, не настолько глуп и не настолько беден, чтобы сносить отказы или рисковать потерпеть поражение, мадемуазель; вы всегда предпочли бы господина де Босира мне, я это чувствовал и примирился с этим.

— О нет, — возразила кокетка, — вовсе нет. А те пресловутые товарищеские отношения, которые вы предложили мне… Помните? Право ходить со мною под руку, навещать меня, ухаживать за мной с добрыми намерениями, — разве в этом не таилось маленькой толики надежды?

И с этими словами коварная молодая особа направила весь огонь своих глаз, слишком долго остававшихся в бездействии, на посетителя, попавшего, как ей казалось, в ловушку.

— Должен признаться, — ответил Калиостро, — что вы обладаете такой проницательностью, от которой ничего не ускользает.

И он, точно опасаясь быть испепеленным двойной струей огня, бьющей из глаз Оливы, с притворным смущением опустил глаза.

— Вернемся к Босиру, — сказала она, уязвленная неподвижностью графа, — что он делает, где находится, мой дорогой друг?

Калиостро взглянул на Олива с притворной робостью.

— Я ведь сказал вам, — отвечал он, — что хочу соединить вас с ним.

— Нет, вы этого не говорили, — с пренебрежением пробормотала она, — но, поскольку вы мне теперь сказали, я приму это к сведению. Продолжайте. Почему вы не привели его? Так было бы милосердно. Ведь он-то свободен.

— Потому, — ответил Калиостро, не удивляясь этой иронии, — что господин де Босир, который, как и вы, слишком умен, также устроил себе маленькую историю с полицией.

— Также! — воскликнула Олива, бледнея, потому что на этот раз она почувствовала что-то похожее на правду.

— Также! — вежливо повторил Калиостро.

— А что же он сделал? — спросила упавшим голосом молодая женщина.

— Премилую шалость, чрезвычайно остроумный фокус… Я бы назвал это шуткой; но люди угрюмого нрава, вроде господина де Крона, — вы знаете, какой у него тяжелый характер, у этого господина де Крона? — называют это кражей.

— Кражей! — воскликнула Олива. — Боже мой!

— Во всяком случае кража красивая, что доказывает, насколько у этого бедного Босира развит вкус ко всему прекрасному.

— Сударь… сударь… он арестован?

— Нет, но его приметы повсюду разосланы.

— Вы можете поклясться, что он не арестован и ему не грозит опасность?

— Я могу дать вам клятву, что он не арестован, но по поводу последнего вашего вопроса, я ни за что не ручаюсь. Вы сами понимаете, милое дитя, что когда даны приметы какого-нибудь лица, то за ним следят или, по крайней мере, его разыскивают; господину де Босиру, при его наружности, манерах и всех его достаточно известных качествах, стоит только показаться, и он сейчас же будет выслежен полицейскими ищейками. Подумайте, какой богатый улов получил бы господин де Крон… Захватить вас через господина де Босира, а господина де Босира через вас!

— Ах да, да, ему надо спрятаться! Бедняга! Я тоже куда-нибудь укроюсь. Дайте мне возможность бежать из Франции, сударь. Постарайтесь оказать мне эту услугу, потому что здесь, взаперти, задыхаясь без воздуха, я рано или поздно не устою перед искушением и допущу какую-нибудь неосторожность.

— Что вы называете неосторожностью, милая барышня?

— Ну… показаться в окне, подышать воздухом.

— К чему такое преувеличение, друг мой? Вы и так уже очень бледны и в конце концов можете совершенно потерять свое цветущее здоровье. Господин де Босир разлюбит вас. Нет, дышите воздухом сколько вам угодно; доставьте себе удовольствие полюбоваться прохожими.

— Ну вот, — воскликнула Олива, — вы рассердились на меня и тоже хотите покинуть меня! Я стесняю вас?

— Меня? Вы с ума сошли! Почему вы можете стеснить меня? — спросил он с ледяной серьезностью.

— Потому что… человек, которому приглянулась женщина, человек значительный, как вы, вельможа, обладающий такой красивой внешностью, вправе раздражаться и даже проникнуться отвращением, если какая-нибудь сумасшедшая, вроде меня, оттолкнет его. О, не покидайте меня, не губите меня, не питайте ко мне ненависти, сударь!

И молодая женщина с испугом, сменившим кокетство, обвила руками шею Калиостро.

— Бедняжка! — сказал он, запечатлев чистый поцелуй на лбу Олива. — Как она испугалась! Не будьте такого дурного мнения обо мне, дитя мое. Вам угрожала опасность — я вам оказал услугу; у меня были виды на вас — я от них отказался, вот и все. Мне незачем выказывать к вам ненависть, как вам незачем предлагать мне свою признательность. Я действовал ради себя, вы тоже; мы квиты.

— О сударь, как вы добры, как великодушны!

И Олива положила обе руки на плечи Калиостро.

Но тот продолжал, устремив на нее свой обычный спокойный взгляд:

— Вы видите, Олива, если бы теперь вы сами мне предложили свою любовь, я…

— Ну! — сказала она, вся вспыхнув.

— Если бы вы предложили мне свою очаровательную особу, я отказался бы, настолько я люблю внушать только искренние, чистые и чуждые всякой корысти чувства. Вы считали меня корыстным и попали ко мне в зависимость. Вы считаете себя связанной, и я скорее готов думать, что в вас больше говорит признательность, чем сердце, что вы более напуганы, чем влюблены… Сохраним же наши теперешние отношения. Я исполняю таким образом ваше желание и иду навстречу деликатным побуждениям вашего сердца.

Олива уронила свои красивые руки и отошла, пристыженная, приниженная, сбитая с толку великодушием Калиостро, на которое не рассчитывала.

— Итак, — продолжал граф, — итак, моя милая Олива, решено: я остаюсь вашим другом, вы будете питать полное доверие ко мне, располагать моим домом, кошельком, кредитом и…

— И скажу себе, — прервала его Олива, — что есть люди на этом свете, которые много выше всех тех, кого я до сих пор знала.

Она произнесла эти слова с очаровательным достоинством, тронувшим отлитую из бронзы душу, чье тело некогда носило имя Бальзамо.

"Любая женщина становится хорошей, — подумал он, — если задеть в ней струну, на которую откликаемся сердце".

И, подойдя к Николь, он сказал:

— С сегодняшнего вечера вы будете жить на верхнем этаже дома. Помещение состоит из трех комнат; оттуда вы можете видеть бульвар и улицу Сен-Клод. Окна выходят на Менильмонтан и Бельвиль. Несколько человек могут вас увидеть, но их нечего бояться, это мирные соседи, добрые, простые люди, без всяких связей и даже не подозревающие, кто вы. Пусть они вас видят… Однако не слишком высовывайтесь, а главное — не показывайтесь никогда прохожим, потому что улицу Сен-Клод иногда посещают агенты господина де Крона. Наверху вы, по крайней мере, будете пользоваться солнцем.

Олива радостно захлопала в ладоши.

— Хотите, я сведу вас туда? — спросил Калиостро.

— Сегодня же?

— Ну, конечно, сегодня же. Или это неудобно для вас?

Олива пристально взглянула на Калиостро. Смутная надежда снова закралась в ее сердце, вернее, в ее тщеславный и развращенный ум.

— Пойдемте, — сказала она.

Граф взял в передней фонарь, сам открыл несколько дверей и, поднявшись по лестнице в сопровождении Олива, очутился на четвертом этаже, в том помещении, о котором говорил.

Олива увидела, что комнаты обставлены, украшены цветами и полностью пригодны для жилья.

— Можно подумать, что меня ждали здесь! — воскликнула она.

— Нет, не вас, а меня, — сказал граф. — Мне нравится вид, открывающийся из этой надстройки, и я часто ночую здесь.

Во взгляде Олива вспыхнули рыжеватые блестящие искорки, порой загорающиеся в зрачках кошек.

Какое-то слово готово было сорваться с ее губ, но Калиостро помешал этому, сказав:

— Вы найдете здесь все, что вам понадобится; через четверть часа придет ваша горничная. Доброй ночи, мадемуазель.

И он исчез, отвесив глубокий поклон, смягченный ласковой улыбкой.

Бедная пленница, пораженная, уничтоженная, присела на расстеленную кровать, ожидавшую ее в изящном алькове.

— Я решительно ничего не понимаю в том, что со мной происходит, — прошептала она, провожая взглядом этого человека, понять которого было действительно не в ее силах.

VI

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Олива легла в постель, отпустив горничную, которую прислал ей Калиостро.

Спала она мало; под действием всевозможных мыслей, рожденных беседой с графом, она то грезила наяву, то впадала в беспокойную дремоту. Не может быть продолжительным счастье того, кто стал слишком богат или слишком спокоен после того, как был слишком беден или слишком взволнован.

Олива жалела о Босире и восхищалась графом, которого не понимала; она уже не считала его робким, не могла заподозрить в бесчувственности. Она очень боялась, как бы какой-нибудь сильф не нарушил ее сон, и малейший треск паркета приводил ее в волнение, знакомое всем романтическим героиням, проводившим ночи в Северной башне.

С рассветом улетели ее страхи, не лишенные известной прелести… Мы же со своей стороны, не боясь пробудить ревнивые подозрения в г-не Босире, рискнем засвидетельствовать, что Николь встретила наступившую полную безопасность не без некоторой примеси досады.

Этот оттенок душевных ощущений не поддается кисти художника, если то не кисть Ватто, и не может быть описан пером писателя, если она не в руках Мариво или Кребийона-сына.

Только на рассвете она позволила себе заснуть, нежась в своей убранной цветами комнате под пурпурными лучами восходящего солнца и любуясь птицами, которые прыгали по маленькому балкону под окном и с очаровательным шуршанием задевали крылышками листья роз и испанского жасмина.

Она встала поздно, очень поздно, когда два или три часа сладкого сна освежили ее веки, когда, убаюканная шумом и бархатным оцепенением отдыха, она почувствовала себя достаточно сильной, чтобы захотеть двигаться, слишком сильной, чтобы покоиться в праздности.

Она обошла и осмотрела все уголки своего нового помещения, куда не сумел найти лазейку этот непонятный и недогадливый сильф, чтобы проскользнуть к ее кровати и порхать вокруг, хлопая крылышками… Впрочем, в те времена сильфы, благодаря графу де Габалису, нисколько не утратили своей беспорочной репутации.

Олива заметила богатство убранства, простого и неожиданного. Это жилище женщины вначале было жилищем мужчины. Здесь можно было найти все, что дает любовь к жизни; особенно много было света и воздуха, которые превратили бы темницы в сады, если б воздух и свет когда-либо могли проникнуть в тюрьму.

Мы бы охотно описали детскую, то есть безграничную, радость, с которою Олива побежала на террасу и легла на мшистые каменные плиты посреди цветов, точно выползшая из своей норы змейка, если бы нам не пришлось изображать ее изумление каждый раз, как перед нею открывалось новое зрелище.

Сначала она, лежа, как мы только что сказали, на полу, чтобы ее не было видно с улицы, сквозь решетку балкона любовалась верхушками деревьев на бульварах, домами квартала Попенкур и трубами, которые мелькали перед ней справа в тумане, точно неравномерно вздымающиеся волны окутанного дымкой океана.

Купаясь в солнечных лучах и жадно прислушиваясь к шуму проезжавших экипажей, правда немногочисленных, она провела два очень счастливых часа. Она даже выпила шоколад, который подала ей горничная, прочла газету и только тогда подумала о том, чтобы выглянуть на улицу.

Это было опасным удовольствием.

Сыщики г-на де Крона, эти ищейки в образе людей, постоянно нюхающие воздух в поисках дичи, могли ее увидеть. Какое ужасное пробуждение после такого сладкого сна!

Но она не могла долее сохранять свое горизонтальное положение, хотя оно и было полно прелести. Николь приподнялась на локте.

И тогда она увидела орешники Менильмонтана, развесистые деревья кладбища и мириады разноцветных домов: они пестрели по склону холма от Шаронна до Бютт-Шомона, окруженные кущами зелени, или гнездились на меловых откосах, поросших вереском и репейником.

Кое-где по дорогам, тонкою лентою обвивавшим вершины этих холмов, между виноградниками виднелись маленькие фигурки: крестьяне трусили рысцой на своих ослах; дети выпалывали на полях сорные травы; женщины выставляли виноградные грозди под солнечные лучи.

Николь была очарована этими сельскими картинами: она постоянно вздыхала по живописной деревенской природе Таверне, хотя и оставила его для столь желанного Парижа.

Но наконец она пресытилась лицезрением сельского ландшафта и, устроившись среди цветов удобно и вполне безопасно, так что могла смотреть, не рискуя быть замеченной, опустила свой взгляд с горы на равнину, с далекого горизонта на соседние дома.

Везде, то есть на том пространстве, которые занимали три дома, Олива увидела запертые или глядевшие очень неприветливо окна. Вот три этажа, занятые стариками, живущими на проценты с капитала; у всех неизменно висят снаружи клетки с птицами, а в комнатах живут кошки. А дальше дом из четырех этажей, но Оливе виден только овернец, живущий на верхнем этаже; другие жильцы точно отсутствуют, быть может, уехали куда-нибудь в деревню. Наконец, немного левее в третьем доме видны желтые шелковые занавески, цветы и как бы в дополнение к этой уютной обстановке мягкое кресло у окна, казалось поджидающее мечтателя или мечтательницу.

В этой комнате, которая казалась особенно темной при ярком солнце, Олива как будто разглядела какую-то тень, равномерно двигавшуюся взад и вперед.

Не давая больше воли своему нетерпению, Олива еще лучше спряталась и, позвав горничную, вступила с ней в разговор, чтобы, для разнообразия, сменить радости одиночества на радость от общества живого существа, мыслящего, а главное, обладающего даром речи.

Но горничная была очень неразговорчива, вопреки традициям. Она ничего не имела против того, чтобы указать своей госпоже Бельвиль, Шаронн и кладбище Пер-Лашез. Она сообщила, что видневшиеся церкви носили имена святого Амвросия и святого Лаврентия; она указала на изгиб бульвара и на его спуск к правому берегу Сены; но когда вопрос коснулся соседей, горничная не смогла сказать ни одного слова: она знала о них столько же, сколько и ее хозяйка.

Олива не получила никаких разъяснений о полутемной квартире с желтыми шелковыми занавесками, не узнала ничего ни о двигавшейся тени, ни о кресле.

Если Олива лишилась удовольствия заранее познакомиться со своей соседкой, то, по крайней мере, могла пообещать себе, что устроит это знакомство сама. Она отослала слишком скрытную служанку, чтобы без свидетелей предаться своему исследованию.

Случай не замедлил представиться. Соседи начали открывать свои двери и, вздремнув после обеда, стали одеваться для прогулки по Королевской площади или Зеленой аллее.

Олива пересчитала соседей. Их было шестеро, и все они, при всей своей непохожести, необыкновенно подходили друг к другу, как и подобает людям, избравшим улицу Сен-Клод местом жительства.

Олива провела часть дня за изучением их действий и привычек. Все они прошли перед ней, за исключением движущейся тени в окне, которая, не дав Олива возможности увидеть свое лицо, опустилась в кресло и, казалось, застыла в неподвижной задумчивости или созерцательности.

Это была женщина. Она отдала свою голову в распоряжение парикмахерше, которая за полтора часа соорудила на ее темени и висках одну из тех вавилонских башен, для которых требовались и минералы и растения; понадобились бы и животные, если бы в дело вмешался Леонар и если бы женщины того времени согласились превратить свою голову в Ноев ковчег с его обитателями.

Потом незнакомка, причесанная, напудренная, в белом кружевном наряде, снова погрузилась в свое кресло, подложив себе под шею несколько подушек, настолько твердых, чтобы эта часть тела поддерживала все его равновесие и обеспечивала неприкосновенность воздвигнутого на голове сооружения, независимость от толчков и сотрясений, которые могли бы потревожить основание этой горы.

Неподвижно сидящая дама напоминала индийских богов, плотно и прочно восседающих на своих пьедесталах, с глазами, устремленными, как и мысль, в одну точку. Они одни служили идолу, будучи и стражами, и верными слугами, выполняя то повеления тела, то прихоти души.

Олива заметила, что столь тщательно причесанная дама красива и что ее ножка в маленькой розовой атласной туфельке, поставленная на край подоконника, мала и изящна; залюбовалась округлостью рук и пышной груди, вздымавшей корсет и пеньюар.

Но более всего ее поражала глубокая задумчивость дамы; казалось, ее мысль, устремленная к какой-то невидимой и неясной цели, была настолько властной, что обрекала все тело на неподвижность, подавляя его своей волей.

Эта женщина, которую мы узнали (это не дано было Олива), не подозревала, что ее может кто-нибудь увидеть. Окна напротив нее никогда не открывались. Видны были лишь цветы да порхающие птички — то, чем любовалась Николь; дом г-на де Калиостро никогда не выдавал своих тайн, и, кроме рабочих, подновлявших его, ни одно живое существо никогда не показывалось в окнах.

Кажущееся противоречие со словами Калиостро о том, что он жил в этих комнатах, можно объяснить в двух словах. По приказанию графа они были за один вечер приготовлены как бы для него самого, а в действительности для Олива. Он, если можно так выразиться, обманул самого себя — настолько хорошо были выполнены его распоряжения.

Итак, дама с красивой прической оставалась погруженною в свои мысли. Олива вообразила, что эта задумавшаяся красавица размышляет о любви, наткнувшейся на препятствия.

Сходство в красоте, сходство в одиночестве, в возрасте, в скуке — сколько нитей, способных соединить две души, которые, может быть, ищут друг друга, повинуясь таинственным, непреодолимым и необъяснимым расчетам судьбы!

Олива, увидев эту одинокую мечтательницу, была не в силах оторвать от нее глаз.

Какая-то нравственная чистота была в этом влечении женщины к женщине. Такая тонкость чувств чаще, чем обычно думают, встречается среди несчастных созданий, для которых тело играет главную роль в жизни.

Изгнанные из духовного рая, бедняжки вздыхают об утраченных садах и улыбающихся ангелах, что скрываются под таинственной сенью.

Олива вообразила себе, что нашла в прекрасной затворнице родственную душу. Она мысленно построила целый роман, подобный ее истории, воображая, со свойственной ей наивностью, что не может красивая изящная женщина уединенно жить на улице Сен-Клод, если у нее нет глубоких сердечных горестей.

Изукрасив всеми цветами фантазии придуманную ею романтическую историю, Олива, как все увлекающиеся натуры, сама поддалась очарованию своего вымысла; она уже летела на крыльях навстречу своей подруге, нетерпеливо желая, чтобы и у той также выросли крылья.

Но дама с башней на голове не двигалась; казалось, она дремала на своем пьедестале. Прошло два часа, а она не шелохнулась.

Олива начинала приходить в отчаяние. Для самого Адониса или Босира она не сделала бы и четверти тех авансов, какие делала незнакомке. Выбившись из сил, переходя от нежности к ненависти, она раз десять открывала и затворяла свое окно, раз десять вспугивала птичек, сидевших в листве; при этом она посылала соседке такие многозначительные телеграфические знаки, что самый тупоумный из агентов г-на Крона, проходи он по бульвару или по улице Сен-Клод, не мог бы не заметить их и не заинтересоваться.

Наконец Николь стала убеждать себя в том, что дама с красивой прической отлично видела ее знаки и приняла все сигналы, но отнеслась к ним с презрением, что она надменная особа или идиотка. Идиотка! С таким умным, глубоким взглядом, с такой капризной ножкой и нервной рукой! Этого не может быть!

Надменна, да, насколько могла быть надменна знатная дама в те времена по отношению к горожанке. Олива, заметив, как аристократичны черты лица молодой женщины, заключила, что та горда и неприступна, и отказалась от дальнейших попыток.

Отвернувшись с очаровательным недовольством от незнакомки, она села лицом к солнцу, теперь уже заходившему, и вернулась к обществу цветов, приветливых сотоварищей, которые, будучи не менее благородны, изящны, напудрены и кокетливы, чем самые знатные дамы, позволяют тем не менее трогать их, вдыхать их аромат и своим благоуханием, свежестью и трепетным прикосновением как бы дарят свой поцелуй дружбы или поцелуй любви.

Николь не думала о том, что та, кого она заподозрила в гордости, была Жанна де Валуа, графиня де Ламотт, которая со вчерашнего дня всецело была занята поисками блистательной идеи; целью этого замысла было помешать свиданию Марии Антуанетты с кардиналом де Роганом; еще более важные интересы требовали, чтобы кардинал, не видясь более с королевой наедине, был твердо убежден, что видится с нею, довольствовался этим и перестал добиваться большего — настоящего свидания.

Эти серьезные раздумья служили вполне законным извинением тому, что молодая женщина даже не шевельнула головой в течение двух смертельно долгих часов.

Если бы Николь знала все это, то, конечно, не стала бы гневно спасаться бегством в гущу цветов.

И, усаживаясь среди них, не сбросила бы с балкона горшок с диким бадьяном, который со страшным грохотом упал на безлюдную улицу. Олива поспешила удостовериться, какой ущерб она произвела.

Дама, погруженная в свои мысли, очнулась от шума, увидела цветочный горшок на мостовой и, решив перейти от следствия к причине, то есть узнать, откуда он упал, подняла глаза с мостовой на балкон противоположного дома.

Она увидела Олива.

Увидев ее, она издала дикий крик, крик ужаса, крик, перешедший в содрогание всего тела, окаменевшего и застывшего до того в одной позе.

Глаза Олива и дамы встретились и обменялись вопросительным взглядом. Каждая старалась прочесть в глубине души другой.

Жанна вскрикнула в первую минуту:

— Королева!

Затем вдруг, молитвенно сложив руки и сдвинув брови, не смея шевельнуться, чтобы не вспугнуть необъяснимое видение, она прошептала:

— О, я искала средство… Вот оно!

В это мгновение Олива услышала за собой шум и поспешно обернулась.

В ее комнате стоял граф, который видел этот обмен взглядами.

— Они увидели друг друга! — сказал он.

Олива поспешно ушла с балкона.

VII

ДВЕ СОСЕДКИ

С той минуты как обе женщины увидели одна другую, Олива, уже подпав под очарование своей соседки, перестала притворяться, что пренебрегает ею, и, осторожно пробираясь между цветами, отвечала улыбками на улыбки, которые ей посылала незнакомка.

Навещая ее, Калиостро не забывал напоминать о необходимости соблюдать величайшую осмотрительность.

— Главное, — говорил он ей, — не заводите знакомства с соседями.

Эти слова обрушились, как зловещий град, на Олива, для которой жесты и поклоны соседки стали приятным развлечением.

Не заводить знакомств с соседями — значит повернуться спиной к этой прелестной женщине с такими сияющими и ласковыми глазами, с обольстительными движениями, значило отказаться от разговоров телеграфическими знаками о погоде, это значило порвать связь с подругой. Ибо воображение Олива работало с такой быстротой, что Жанна была уже для нее интересным и дорогим существом.

Лукавая особа отвечала своему покровителю, что ни за что не решится ослушаться его и не заведет никаких знакомств со своими соседями. Но как только он ушел, она устроилась на балконе таким образом, чтобы привлечь внимание соседки.

А та, надо думать, была очень довольна этим, так как на первые же сделанные ей авансы отвечала поклонами и воздушными поцелуями.

Олива не оставалась в долгу по части любезностей; она заметила, что незнакомка теперь почти не отходит от окна, никогда не забывает попрощаться, уходя из дому, и поздороваться при возвращении, точно ее сердечная нежность сосредоточилась исключительно на балконе Олива.

Подобное положение вещей должно было вскоре повлечь за собой попытку сближения.

И вот что случилось.

Калиостро, навестив через два дня Олива, с неудовольствием сообщил ей о том, что в дом приходила какая-то незнакомая дама.

— Как так? — спросила Олива, слегка краснея.

— Да, — ответил граф, — приходила весьма красивая, молодая, изящная дама и вступила в разговор с лакеем, отворившим дверь после ее усиленных звонков. Она спросила, кто та молодая особа, что живет на четвертом этаже, в надстройке, — то есть в вашем помещении, милая моя. Эта дама говорила несомненно про вас. Она хотела вас видеть, значит, она вас знает; значит, она имеет на вас виды… Выходит, ваше убежище открыто? Берегитесь, в числе полицейских сыщиков есть и женщины, а не одни мужчины. И я предупреждаю, что не смогу отказать господину де Крону, если он потребует, чтобы я выдал ему вас.

Вместо того чтобы испугаться, Олива, сразу узнав по описанию свою соседку, почувствовала к ней бесконечную благодарность за сделанный ею первый шаг, но твердо решившись отблагодарить ее за это, как только будет возможность, сочла за лучшее утаить все это от графа.

— Вы не боитесь? — спросил Калиостро.

— Никто меня не видел, — возразила Николь.

— Так разве не вас хотела видеть эта дама?

— Думаю, что не меня.

— Однако, догадаться, что в этой надстройке живет женщина… Ах, берегитесь, берегитесь!

— Но, господин граф, — сказала Олива, — чего же мне бояться? Если меня видели, чего я не думаю, то больше не увидят, а если б кто и увидел меня снова, то это было бы только издали, так как в дом ведь проникнуть нельзя?

— Нельзя, это верно, — ответил граф, — разве перелезть через ограду, что нелегко, или открыть калитку таким ключом, как у меня, что также нелегко, так как я с ним не расстаюсь…

С этими словами он показал Олива ключ, с помощью которого входил через калитку.

— А так как мне нет расчета вас губить, — продолжал он, — то я не одолжу ключа никому… И так как вам нет никакой выгоды попасть в руки господина де Крона, то вы не допустите, чтобы кто-нибудь перелезал через ограду. Словом, дитя мое, вы предупреждены; поступайте как найдете нужным.

Олива рассыпалась во всевозможных уверениях и постаралась поскорее освободиться от графа, да и он со своей стороны не слишком настаивал на том, чтобы остаться.

На другое утро, с шести часов утра, она уже была на своем балконе, с наслаждением вдыхая чистый воздух, доносившийся с соседних холмов, и не сводя внимательного взгляда с запертых окон своей приветливой подруги.

А та, обыкновенно просыпавшаяся не раньше одиннадцати часов, показалась в окне, как только появилась Олива. Можно было подумать, что она стояла за спущенными занавесками, ожидая только минуты, когда можно будет показаться.

Женщины обменялись поклонами; Жанна, высунувшись из окна, посмотрела по сторонам, не может ли кто-нибудь их подслушать. Кругом было безлюдно. Не только на улице, но и в окнах домов не видно было ни души.

Тогда она приложила обе руки ко рту, сложив их в виде рупора, и громко и отчетливо, хотя и не усиливая голоса до крика, сказала Олива:

— Я хотела навестить вас, сударыня.

— Тише, — промолвила Олива, испуганно отступая назад, и при этом приложила палец к губам.

Жанна в свою очередь, отскочила в глубь комнаты и спряталась за занавески, решив, что появился какой-нибудь нескромный свидетель, но почти тотчас же появилась снова, успокоенная улыбкою Николь.

— Так вас нельзя видеть? — начала она снова.

— Увы! — жестом отвечала Олива.

— Подождите, — возразила Жанна. — А можно ли вам писать?

— О нет! — воскликнула Олива с испугом.

Жанна несколько минут что-то соображала, Олива послала ей очаровательный поцелуй и получила два ответных поцелуя от Жанны, которая, закрыв свое окно, вскоре вышла из дому.

Олива решила про себя, что подруга ее, наверное, придумала какой-нибудь новый способ общения: ее прощальный взгляд ясно говорил об этом.

Действительно, через два часа Жанна вернулась. Солнце сияло вовсю, и мощенная мелкими камнями мостовая накалилась, как песок Испании в сильную жару.

Олива вскоре увидела, что ее соседка подошла к окну с арбалетом в руке и, смеясь, сделала ей знак отойти.

Олива повиновалась, рассмеявшись вслед за подругой, и спряталась за ставню.

Старательно прицелившись, Жанна выпустила из лука маленькую свинцовую пулю, которая, к несчастью, вместо того чтобы перелететь на балкон, ударилась о железные перила и упала на улицу.

Олива разочарованно вскрикнула. Жанна, сердито передернув плечами, поискала глазами свой метательный снаряд на улице и затем скрылась на несколько минут.

Олива, нагнувшись, смотрела с балкона вниз: прошел какой-то тряпичник, поглядывая по сторонам, но увидел он пульку в канаве или нет? Она не знала, так как спряталась сама, чтобы не быть замеченной.

Вторая попытка Жанны была более удачна.

Ее арбалет метко перекинул через балкон в комнату Николь вторую пулю, которая была обернута запиской следующего содержания:

"Я интересуюсь Вами, прекрасная дама. Я нахожу Вас прелестной и полюбила Вас за одну Вашу наружность. Вы, значит, узница? Известно ли Вам, что я тщетно пыталась навестить Вас? Позволит ли мне когда-нибудь волшебник, стерегущий Вас, приблизиться и сказать Вам, как я сочувствую бедной жертве мужского деспотизма?

Как видите, я обладаю достаточной изобретательностью, когда нужно сослужить службу моим друзьям. Хотите быть моей подругой? По-видимому, Вы не можете выходить, но несомненно можете писать, и так как я свободна в своих действиях и выхожу из дому, когда хочу, то дождитесь, когда я буду проходить под Вашим балконом, и бросьте мне Ваш ответ.

Если стрельба из арбалета станет опасной или будет замечена, то условимся общаться другим способом, более легким. Спустите с вашего балкона, когда начнет смеркаться, клубок ниток и привяжите к нему Вашу записку. Я к нему, в свою очередь, прикреплю свою, которую Вы незаметно поднимете наверх.

Знайте, что, если Ваши глаза не лгут, я рассчитываю на частицу такой же привязанности, какую Вы мне внушили, и что вдвоем мы можем победить весь мир.

Ваш друг.

P.S. Не видели ли Вы, чтобы кто-нибудь поднял мою первую записку?"

Жанна не подписалась и к тому же совершенно изменила свой почерк.

Олива вся затрепетала от радости, получив записку, и ответила на нее следующее:

"Я люблю Вас так же, как Вы меня. Я действительно жертва людской злобы. Но человек, который меня здесь держит, не тиран, а покровитель. Он раз в день тайно приходит навестить меня. Все это я Вам потом объясню. Записка на нитке, по-моему, лучше, чем арбалет.

Увы! Нет, выходить я не могу: меня запирают на ключ, но это для моего блага. О, сколько мне надо было бы Вам поведать, если бы я когда-нибудь имела счастье поговорить с Вами. Есть столько подробностей, которые нельзя передать в письме!

Ваша первая записка не могла быть поднята никем, кроме простого тряпичника, проходившего мимо, но эти люди не умеют читать, и для них свинец свинцом и остается.

Ваш друг Олива Леге".

Олива подписала свое имя со всей старательностью. Она жестом показала графине, будто разматывает клубок, и потом, дождавшись вечера, спустила его на улицу.

Жанна стояла под балконом, поймала нитку и сняла записку, о чем ее сообщница могла заключить по колебаниям нитки; затем она вернулась к себе, чтобы прочитать послание.

Через полчаса она привязала к благодетельной нитке записку следующего содержания:

"Человек может сделать все, что захочет. Нельзя сказать, чтобы Вас стерегли не спуская глаз, так как я Вас всегда вижу одну. Следовательно, Вы можете с полной свободой принимать людей или, что еще лучше, сами выходить из дому. Как запирается Ваш дом? Ключом? У кого находится этот ключ? У человека, который навещает Вас, не правда ли? Неужели он так упорно прячет этот ключ, что Вы не можете похитить его или снять с него слепок? Вы ведь не собираетесь делать что-нибудь дурное: речь идет о том, чтобы добыть несколько часов свободы для приятных прогулок рука об руку с подругой, которая утешит Вас во всех несчастьях и сторицей вернет все, что Вы утратили. Речь идет даже о Вашем полном освобождении, если Вы того непременно захотите. Мы во всех подробностях обсудим этот вопрос при первом же нашем свидании".

Олива жадно пробежала эту записку. Ее бросило в жар при мысли о сладкой свободе, и сердце замерло, предвкушая наслаждение запретным плодом.

Она заметила, что граф всякий раз, приходя к ней и принося ей то книгу, то какую-нибудь прелестную вещицу, ставит свой маленький потайной фонарь на шифоньерку, а ключ кладет на фонарь.

Олива заранее приготовила кусок мягкого воска и сделала слепок ключа при первом же визите Калиостро.

Граф даже не повернул головы, пока она занималась этим; он разглядывал в это время цветы, распустившиеся на балконе, и Олива могла, таким образом, спокойно довести свое дело до конца.

Как только граф ушел, Олива положила в коробочку слепок ключа, и Жанна получила ее вместе с записочкой.

А на другой день, около полудня, арбалет, служивший более скорым и чрезвычайным способом связи — по сравнению с перепиской посредством нитки он играл ту же роль, что телеграф по отношению к конному курьеру, — арбалет, говорим мы, бросил Олива следующую записку:

"Дорогая моя, сегодня вечером, в одиннадцать часов, когда Ваш ревнивец удалится, сойдите вниз, отодвиньте засов двери, и Вы очутитесь в объятиях той, которая называет себя.

Вашим нежным другом".

Олива затрепетала от радости, какой ни разу не ощущала даже от самых нежных писем Жильбера в весеннюю пору первой любви и первых свиданий.

Она спустилась в одиннадцать часов, не заметив у графа никаких подозрений. Внизу она нашла Жанну, которая нежно обняла ее и заставила сесть в карету, ожидавшую на бульваре. Ошеломленная и трепещущая, опьяненная.

Олива в течение двух часов каталась со своей подругой, и в продолжение всей прогулки они между поцелуями поверяли друг другу свои тайны и строили всевозможные планы на будущее.

Жанна первая посоветовала Олива вернуться домой, чтобы не возбуждать недоверия у своего покровителя. Она уже узнала, что покровителем этим был Калиостро, и, опасаясь гениального ума этого человека, для успеха своего плана считала необходимым соблюдение глубочайшей тайны.

Олива раскрыла свою душу, рассказала про Босира, про полицию.

Жанна выдала себя за девушку из знатного дома, живущую с любовником, втайне от семьи.

Одна узнала все, другая — ничего; вот какова была дружба, в которой поклялись друг другу эти женщины.

Начиная с этого дня им не нужно было более ни арбалета, ни клубка ниток: у Жанны был свой ключ. Она заставляла Олива спускаться вниз, когда хотела.

Вкусный ужин и тайная прогулка — вот каковы были приманки, на которые охотно шла Олива.

— Что, господин де Калиостро ничего не подозревает? — спрашивала порой с беспокойством Жанна.

— Он? Право, если бы я сама ему это сказала, он и то не поверил бы, — отвечала Олив!

Через неделю эти ночные вылазки из дому сделались для Олива привычкою, потребностью и даже удовольствием. Через какую-нибудь неделю Олива повторяла имя Жанны гораздо чаще, чем прежде имена Жильбера и Босира.

VIII

СВИДАНИЕ

Как только г-н де Шарни приехал в свои поместья и, сделав первые визиты, заперся у себя, доктор предписал ему никого не принимать и самому не выходить из дома. И эту инструкцию Шарни исполнял с такой строгостью, что никто из местных жителей кантона больше не видел героя морской битвы, известной во всей Франции, героя, на которого жаждали взглянуть все молодые девушки, неравнодушные к его храбрости, — а к ней, по слухам, нужно было еще прибавить красоту.

Телесный недуг Шарни был не так страшен, как говорили. Вся его болезнь сосредоточилась у него в сердце и в голове; но какая болезнь, Боже! Какую острую, беспрестанную, беспощадную боль он испытывал от жгучих, мучительных воспоминаний и терзавших душу сожалений.

Любовь — это как тоска по родине: разлученный с любимой оплакивает идеальный рай, а не материальное отечество; при этом, какова бы ни была наша склонность к поэзии, нельзя не согласиться, что любимая женщина несколько более материальный рай, чем тот, где обитают ангелы.

Господин де Шарни не смог более трех дней выдержать разлуки. Вне себя от того, что его мечты разбиваются о невозможность претворения — а это было вызвано его отъездом, — он распустил по всему кантону слух о предписании доктора, про которое мы упоминали. Поручив верному слуге никого не пускать в его дом, Оливье ночью на добром и быстром коне оставил свою усадьбу. Восемь часов спустя он был в Версале и нанял при посредстве своего камердинера маленький домик позади парка.

Этот дом, пустовавший после трагической смерти одного дворянина из королевской волчьей охоты, перерезавшего там себе горло, прекрасно подходил Шарни, рассчитывавшему укрыться в нем лучше, чем в своем поместье.

Дом был прилично меблирован и имел два выхода: на пустынную улицу и на аллею, идущую вокруг парка. А из окон, выходивших на юг, Шарни мог попасть прямо в буковую рощу: эти окна, если открыть их ставни, окруженные диким виноградом и плющом, превращались в расположенные чуть выше уровня первого этажа двери для того, кто захотел бы спрыгнуть в королевский парк.

Это соседство, представлявшее и в те времена большую редкость, было привилегией, дарованной смотрителю охоты для того, чтобы он мог, не причиняя себе беспокойства, наблюдать за ланями и фазанами его величества.

При одном взгляде на эти окна в веселом обрамлении пышной зелени можно было представить себе, как меланхоличный ловчий осенним вечером сидит, облокотившись, у среднего окна, а лани, шурша тонкими ногами по сухим листьям, играют в спасительной чаще под багряным лучом заходящего солнца.

Такое уединение больше всего нравилось Шарни. Было ли оно вызвано любовью к природе? Это мы вскоре увидим.

Когда Шарни устроился в домике, оставшемся по-прежнему наглухо запертым, и когда его камердинеру удалось охладить любопытство соседей, для молодого человека, забытого всеми и забывшего обо всех, началась та жизнь, при мысли о которой трепет должен охватить всякого, кто во время своего земного существования любил или хотя бы слышал про любовь.

Менее чем в две недели Шарни ознакомился с распорядком дворца и с образом жизни сторожей; он узнал часы, когда птица прилетала на водопой и когда здесь прокрадывался олень, испуганно вытягивая шею. Он узнал те минуты, когда воцарялась полная тишина, узнал часы прогулок королевы и ее дам, часы сторожевых обходов — одним словом, он, находясь в отдалении, жил общей жизнью с обитателями Трианона, храма, служившего предметом его безрассудного поклонения.

Стояло чудесное время года, и теплые, благоуханные ночи давали ему возможность подолгу вести наблюдения и наполняли его душу смутными мечтами; он обыкновенно проводил часть ночи у своего окна под зарослями жасмина, прислушиваясь к отдаленным звукам, долетавшим из дворца, и следя сквозь листву, как играют огни в его окнах, пока не настанет час отхода ко сну.

Вскоре окно перестало удовлетворять его. Он был слишком далеко от этих огней и звуков. И вот однажды ночью он спрыгнул вниз на траву, вполне уверенный, что в этот час не встретит ни собак, ни стражей, и доставил себе отрадное и опасное наслаждение подойти к опушке леска, к этой промежуточной полосе, которая отделяла густой мрак от яркого лунного света, озарявшего все вокруг; отсюда он вглядывался то в черные, то в бледные силуэты, мелькавшие за белыми занавесками окон королевы.

Таким образом, он видел королеву ежедневно, без ее ведома.

Он умел узнавать ее на расстоянии четверти льё, когда она проходила со своими дамами или с кем-либо из своих друзей-придворных, играя китайским зонтиком, защищавшим от солнца ее голову, покрытой шляпой с цветами и широкими полями.

Ничья походка, ничей внешний облик не могли ввести его в заблуждение. Он знал все наряды королевы и сразу различал среди листвы ее платье, зеленое с черными муаровыми полосами, слегка развевавшееся, когда она шла своей грациозной и соблазнительно-целомудренной походкой.

А когда видение исчезало, когда сумерки, выгоняя из парка гуляющих, позволяли ему приблизиться к статуям перистиля, чтобы подстеречь последнее движение обожаемой тени, Шарни возвращался к своему окну и сквозь просвет, который он умел находить среди высоких деревьев, смотрел издали на огни, сияющие в окнах королевы; потом эти огни гасли, и тогда он жил воспоминанием и надеждой, как перед этим жил созерцанием и восхищением.

Однажды вечером, через два часа после того, как он вернулся к себе, послав прощальный привет исчезнувшей тени, когда роса, падающая со звезд, начала покрывать своим белым жемчугом листья плюща и Шарни собирался покинуть свое окно и идти спать, до его слуха долетел легкий скрип замка; он вернулся на свой наблюдательный пост и стал прислушиваться.

Было уже поздно; на дальних версальских колокольнях звонили полночь, и потому необычайный в такое время звук удивил Шарни.

Этот непокорный замок принадлежал калитке парка, находившейся приблизительно в двадцати пяти шагах от дома Оливье; она никогда не открывалась, исключая дни больших охот — чтобы пропустить корзины с дичью.

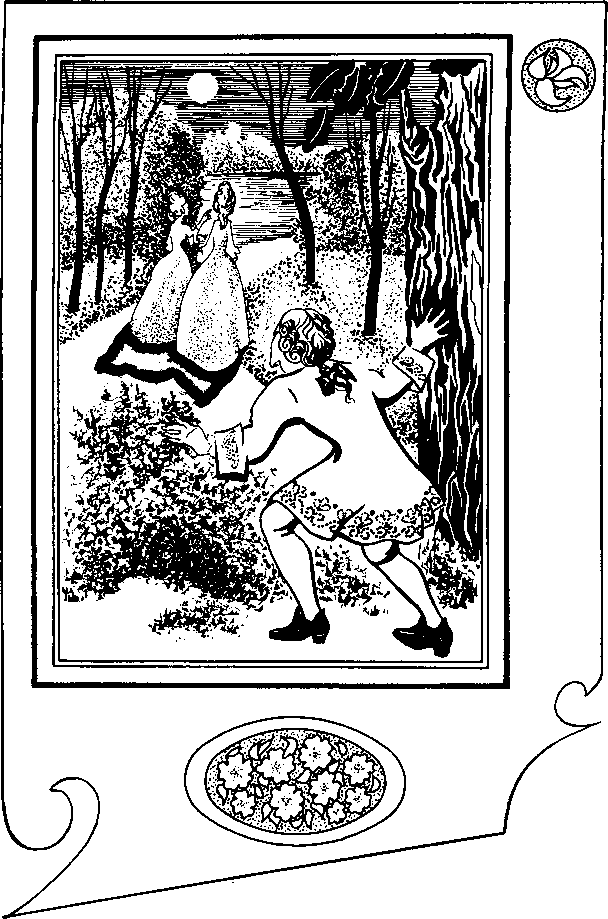

Шарни заметил, что люди, отпиравшие калитку, хранили молчание; они задвинули засов и пошли по аллее под окнами его дома.

Густые деревья и разросшийся виноград настолько хорошо закрывали стены дома, что, даже проходя мимо, трудно было его заметить.

К тому же эти люди шли торопливо и опустив головы. Шарни смутно различал их очертания во мраке. Только по шелесту юбок он угадал, что это женщины; на ходу они слегка задевали листву деревьев своими шелковыми накидками.

Когда женщины — их было две — свернули в большую аллею, находившуюся против окна Шарни, на них упал лунный свет, и Оливье едва не вскрикнул от радостного удивления, узнав по облику и по головному убору Марию Антуанетту; он успел разглядеть и нижнюю часть ее лица, освещенную луной, хотя поля шляпы отбрасывали на него тень.

Она держала в руках прекрасную розу.

С сильно бьющимся сердцем Шарни выскользнул через окно в парк. Чтобы не шуметь, он побежал по траве, прячась за толстыми стволами деревьев и не спуская глаз с двух женщин, которые все более и более замедляли шаг.

Что ему было делать? Королева была не одна, и она не подвергалась никакой опасности. О, почему она не была одна! Даже если бы ему за то грозила пытка, приблизившись к ней, он на коленях сказал бы: "Я вас люблю!" Почему не грозила ей какая-нибудь величайшая опасность? Он пожертвовал бы собой, чтобы спасти ее драгоценную жизнь…

В то время как эти мысли и бесчисленные, безумные, пылкие мечты проносились у него в мозгу, обе женщины вдруг остановились; та из них, что была пониже ростом, тихо сказала несколько слов своей спутнице и удалилась.

Королева осталась одна; видно было, как другая дама торопливо направлялась к какой-то цели, но к какой — Шарни еще не мог угадать. Королева, ударяя по песку своей маленькой ножкой, прислонилась к дереву и закуталась в накидку, закрыв голову капюшоном, который до этой минуты лежал широкими складками на ее плечах.

Когда Шарни увидел ее одну, погруженную в задумчивость, он сделал быстрое движение вперед, точно собираясь броситься перед ней на колени.

Но его остановило соображение, что между ними было, по крайней мере, тридцать шагов и, прежде чем он пробежит эти тридцать шагов, она увидит его и, не узнав, испугается, закричит или побежит; что ее крики привлекут сюда сначала спутницу, а потом и стражу; что парк станут обыскивать и найдут в лучшем случае нескромного любопытного, а может быть, и откроют его убежище, а тогда прощай навсегда его тайна, счастье и любовь.

Он сумел удержаться, и хорошо сделал, потому что едва он успел подавить в себе этот неодолимый порыв, как спутница королевы снова появилась, и не одна.

В двух шагах от нее Шарни увидел высокого мужчину, лицо которого скрывала широкополая шляпа, а очертания фигуры — широкий плащ.

Этот человек, своим появлением заставивший г-на де Шарни задрожать от ненависти и ревности, приближался с далеко не победоносным видом. Шатаясь на ходу и нерешительно передвигая ноги, он шел как бы ощупью, точно проводником его не была спутница королевы, а целью пути — сама королева, выпрямившаяся фигура которой белела под деревом.

Как только он увидел Марию Антуанетту, его трепет, замеченный Шарни, усилился. Неизвестный снял шляпу и, если можно так выразиться, стал чуть ли не мести ею землю. Он продолжал приближаться. Шарни видел, как он вошел в тень деревьев и несколько раз низко поклонился.

Между тем удивление Шарни превратилось в оцепенение. От оцепенения он должен был скоро перейти к другому, еще более мучительному состоянию… Зачем пришла королева в парк в такой поздний час? Зачем сюда явился этот человек? Чего он ждал, притаившись? Почему королева послала за ним свою спутницу, вместо того чтобы пойти самой к нему?

Шарни почти терял голову от всех этих вопросов.

Но он вспомнил, что королева втайне занималась секретной политикой, что она поддерживала с германскими дворами отношения, к которым король относился с подозрением и которые строго запрещал.

Быть может, этот таинственный кавалер — курьер из Шёнбрунна или Берлина, какой-нибудь дворянин, прибывший с секретным сообщением, один из тех немцев, которых Людовик XVI не желал более видеть в Версале с тех пор, как император Иосиф II, прибыв во Францию, позволил себе прочесть курс философии и политики своему зятю, христианнейшему королю.

Эта мысль, подобная ледяному компрессу, наложенному врачом на лихорадочно воспаленный лоб больного, охладила бедного Оливье, вернула ему способность рассуждать, уняла первый приступ его гнева. К тому же королева держалась вполне благопристойно и с достоинством.

Спутница, стоявшая в трех шагах, беспокойная, внимательная, настороженная, подобно подругам или дуэньям на картинах Ватто, изображающих увеселительные прогулки вчетвером, своей услужливой тревогой изрядно смущала г-на де Шарни с его вполне невинными рассуждениями. Но ведь быть застигнутой на политическом свидании столь же опасно, сколь позорно быть застигнутой на свидании любовном. К тому же никто более заговорщика не похож на влюбленного. Оба прячутся под плащом, оба тщательно прислушиваются, оба ступают неуверенно.

У Шарни не было времени углубиться в эти размышления; наперсница королевы забеспокоилась и прервала разговор. Кавалер сделал такое движение, точно собирался пасть ниц; без сомнения, аудиенция была окончена, его отсылали.

Шарни притаился за толстым деревом. Все три лица этой группы, расставаясь, должны были неминуемо по очереди пройти мимо него. Затаить дыхание, молить гномов и сильфов заглушить все звуки на земле и в небе — вот все, что ему оставалось.

В эту минуту ему показалось, как что-то светлое скользнуло вниз по накидке королевы; мужчина поспешно нагнулся к траве, затем почтительно поднялся и побежал: иначе нельзя было назвать поспешность его ухода.

Но спутница королевы удержала его, тихо окликнув. Когда он остановился, она вполголоса бросила ему одно слово:

— Подождите!

Кавалер был очень послушным, так как тотчас остановился и стал ждать.

Тогда обе женщины под руку прошли в двух шагах от места, где прятался Шарни, и легкая струя воздуха, поднятая платьем королевы, покачнула стебли трав у самых ног молодого человека.

Он узнал духи королевы, которые так любил, — смесь вербены с резедой. Это было двойное опьянение — от запаха и от воспоминаний.

Женщины прошли мимо него и скрылись.

Несколько минут спустя прошел и незнакомец, о котором молодой человек почти забыл, провожая глазами королеву до самой калитки; незнакомец пылко, безумно целовал свежую, душистую розу — несомненно ту самую, что привлекла своей красотой внимание Шарни, когда королева входила в парк, и сейчас только, упала у него на глазах из рук его государыни.

Роза, поцелуи розе! При чем тут тайный посол и государственные тайны?

Шарни едва не потерял рассудок. Он хотел уже броситься на этого человека и вырвать у него цветок, когда появилась спутница королевы.

— Идемте, монсеньер! — позвала она.

Шарни, думая, что перед ним один из принцев крови, прислонился к дереву, чтобы не упасть без сознания на траву. Незнакомец бросился по тому направлению, откуда раздался голос, и исчез вместе с дамой.

IX

РУКА КОРОЛЕВЫ

Шарни, вернувшись к себе совершенно разбитым от жестокого удара, чувствовал себя не в силах снести новое несчастье.

Итак, судьба привела его обратно в Версаль, послала ему это драгоценное убежище единственно для того, чтобы разжечь его ревность и навести на след преступления, совершенного королевою с полным презрением к супружескому долгу, королевскому достоинству и верности в любви.

Без сомнения, человек, с которым королева виделась в парке, был ее новым любовником.

Шарни в ночной лихорадке, в бреду отчаяния напрасно старался убедить себя в том, что человек, получивший розу, был посланником и что роза — всего лишь знак тайного договора, предназначенный заменить собою письмо, которое может оказаться слишком компрометирующим.

Ничто не могло убить в нем подозрения. Несчастному Оливье оставалось только оценить собственное поведение и спросить себя, почему перед лицом такого несчастья он остался совершенно безучастным.

После недолгого размышления было легко понять инстинктивное побуждение, внушившее ему эту бездеятельность.

В минуты самых сильных жизненных кризисов действие мгновенно вырывается из глубины человеческой натуры и инстинкт, дающий этот толчок, представляет у людей с тонкой организацией не что иное, как сочетание привычки и мысли, рождающейся в высшей степени быстро и своевременно. Если Шарни ничего не предпринял, то потому, что дела королевы его не касались, что, проявив любопытство, он выказал бы и свою любовь, что, компрометируя королеву, он выдавал и себя, а когда человек желает обличить изменника, то явиться самому предателем — роль очень невыгодная.

Он ничего не предпринял, поскольку, подойдя к лицу, удостоенному королевским доверием, он рисковал завязать неблаговидную, некрасивую ссору, оказаться в положении человека, нападающего из засады, чего королева никогда не простила бы ему.

И наконец, обращение "монсеньер", произнесенное в конце угодливой спутницей, явилось спасительным, хотя и поздним предостережением, которое остановило Шарни и открыло ему глаза в минуту самой безумной ярости. Что было бы с ним, если бы, обнажив шпагу против этого человека, он услышал, что того называют монсеньером? И насколько тяжелее станет его вина, если падать придется с такой высоты?

Таковы были мысли, волновавшие Шарни всю ночь и все следующее утро. Но, как только настал полдень, вчерашний день перестал существовать для него. Осталось только лихорадочное, страстное ожидание ночи, которая даст ему, быть может, новые разоблачения.

С какою тревогой бедный Шарни занял место у окна, ставшего его единственным местопребыванием, тесной рамкой, в которой сосредоточилась для него вся жизнь! Кто увидел бы его притаившимся за густой листвой винограда, прильнувшим к проделанным им отверстиям в ставнях, которые он не открывал из боязни, как бы кто-нибудь не догадался, что домик обитаем, — кто увидел бы его в этой дубовой раме, увитой зеленью, тот легко мог бы принять его за старинный портрет, скрытый за занавесками, которыми заботливые и почтительные потомки укрывают в старинных замках изображения предков.

Когда настал вечер, наш пылкий наблюдатель был охвачен мрачными и безумными мыслями.

Обычные звуки приобретали для него какое-то особое значение. Издали он увидел королеву, поднимавшуюся на крыльцо; впереди лакеи несли несколько факелов. Она показалась ему задумчивой, нерешительной, точно на ней сказалось волнение прошлой ночи.

Мало-помалу гасли все огни в службах; безмолвный парк наполнялся тишиной и прохладой. Деревья и цветы, уставшие за день красоваться, лаская взоры и услаждая гуляющих, стараются по ночам, быть может, когда их никто не видит и не трогает, восстановить израсходованную ими свежесть, благоухание и гибкость. И действительно, леса и растения спят, подобно людям.

Шарни запомнил час свидания королевы. Пробило полночь.

Сердце Шарни, казалось, готово было разорваться в груди. Он прижался к оконной раме, чтобы заглушить биение его, становившееся слишком сильным и слышным. Скоро, говорил он себе, откроется калитка и заскрипят засовы.

Но ничто не нарушало тишины леса.

Тогда только у Шарни мелькнула мысль, до этой минуты, к его удивлению, не приходившая ему в голову, что два дня подряд не повторяются одни и те же события, что в этой любви ничего не было обязательного, за исключением самой любви, и что весьма неосторожны были бы те, кто, поддавшись такой непреодолимой привычке, не смогли бы прожить двух дней, не увидевшись.

"Опасна тайна, — подумал Шарни, — к которой примешивается безумие".

Да, это была неоспоримая истина: королева не повторила бы на следующий же день своей вчерашней неосторожности.

Но вот скрипнул засов, и калитка открылась.

Смертельная бледность покрыла щеки Оливье, когда он увидел обеих женщин, одетых так же, как прошлой ночью.

— Как сильно она влюблена! — прошептал он.

Обе дамы тем же путем, что и накануне, прошли под окном Шарни, ускоряя шаг.

Как и накануне, он выпрыгнул из окна, лишь только они отошли далеко и не могли услышать его; прячась за каждое более или менее толстое дерево, он дал себе клятву быть осторожным, сильным, невозмутимым, не забывать, что он подданный, а она королева; что он мужчина и, следовательно, обязан быть почтительным; что она женщина и, следовательно, вправе требовать уважения к себе.

Не доверяя своему горячему, вспыльчивому характеру, он бросил свою шпагу за клумбу мальв, окружавших каштановое дерево.

Дамы между тем пришли на то же место, что и вчера. Как и накануне, Шарни узнал королеву, которая надвинула на лоб капюшон, в то время как услужливая приятельница ушла за спрятавшимся в укромном месте неизвестным, которого называла монсеньером.

Где могло быть это место? Вот о чем спрашивал себя Шарни. Правда, в том направлении, куда ушла наперсница, находилась купальня Аполлона, скрытая высокими буками и тенью своих мраморных пилястр; но как мог посторонний там спрятаться? Как он проникал туда?

Шарни вспомнил, что в этой стороне парка была вторая калитка, точно такая же, как та, которую открывали две дамы, направляясь на свидание. Без сомнения, незнакомец имел ключ от этой калитки. Оттуда он пробирался к купальне Аполлона и ждал, пока его позовут.

Итак, все разъяснилось; после беседы с королевой монсеньер уходил через ту же калитку.

Через несколько минут Шарни увидел тот же плащ и шляпу, что и накануне.

На этот раз неизвестный шел к королеве уже не прежней осторожною и почтительною походкой: он подходил большими шагами, не смея бежать, но, ускорь он хоть немного шаг, это был бы уже бег.

Королева села на плащ, который этот новый Рэйли разостлал для нее под деревом, где она стояла. Бдительная подруга была на страже, как накануне, а влюбленный сеньор опустился на колени в траву и заговорил быстро и горячо.

Королева сидела, опустив голову, во власти влюбленной меланхолии. Шарни не разбирал слов кавалера, но в звучании их были поэзия и страсть. В каждой интонации слышалось пылкое признание.

Королева ничего не отвечала. А незнакомец говорил все с большею страстью, и порой Шарни, несчастному Шарни, казалось, что слова, произносимые таким трепетным голосом, вот-вот станут внятными для него и тогда он умрет от ярости и ревности. Но нет, ни одно слово не долетало до него. Как только голос становился громче, многозначительный жест стоявшей на страже спутницы приказывал пылкому оратору понизить тон своих излияний.

Королева хранила упорное молчание.

А тот, другой, разливаясь в мольбах, о чем Шарни догадывался по вибрирующей мелодии его интонаций, пока успел добиться одного молчаливого согласия — милости, недостаточной для пылких уст, коснувшихся чаши любви.

Вдруг королева произнесла несколько слов; во всяком случае, так казалось. Она сказала их тихим, почти неслышным голосом, так что только один неизвестный мог их расслышать; но едва он услышал их, как в пылу восторга воскликнул настолько громко, что его слова можно было разобрать:

— Благодарю, о благодарю, обожаемая королева! Итак, до завтра.

Королева совсем закрыла свое лицо, которое и до того было почти закутано.

Шарни почувствовал, как ледяной, смертельный пот медленно, тяжелыми каплями стекает по его вискам.

Незнакомец увидел, что королева протянула к нему руки. Он схватил их в свои и запечатлел на них такой долгий и нежный поцелуй, что Шарни за этот промежуток времени узнал муки всех тех пыток, которые жестокое человечество заимствовало у безжалостности ада…

Затем королева поспешно встала и взяла под руку свою спутницу. Обе удалились, пройдя, как и накануне, мимо Шарни.

Незнакомец ушел в другую сторону, и Шарни, не имевший силы тронуться с места от мучительной душевной боли, услышал неясный стук двух одновременно затворявшихся калиток.

Не станем пытаться описать состояние, в котором находился Шарни после этого ужасного открытия.

Он провел всю ночь, шагая как бешеный по парку, по аллеям, которым он, с отчаянием в душе, бросал упрек в преступном сообщничестве.

Несколько часов безумствовал Шарни, и рассудок вернулся к нему, только когда он в своих слепых блужданиях по парку наткнулся на шпагу, брошенную им, чтобы избежать искушения употребить ее в дело.

Клинок, который попался ему под ноги и из-за которого он упал, вернул ему сознание силы и достоинства. Человек, имеющий в руке шпагу, может только, если безумие еще владеет им, или пронзить себя ею, или всадить ее в своего оскорбителя, но не вправе быть слабым или трусом.

Шарни снова стал таким, каким был всегда, то есть уравновешенным и сильным. Он прервал свои бессмысленные блуждания, перестал натыкаться на деревья, а пошел прямо и молча по аллее, где еще видны были следы обеих женщин и неизвестного.

Он подошел к тому месту, где сидела королева. Примятый мох говорил ему о его несчастье и о счастье другого. Вместо того чтобы стонать, вместо того чтобы позволить гневу снова одурманить ему голову, Оливье стал размышлять о природе этой тайной любви и о том, кем же был человек, внушивший ее.

Он пошел по следам этого сеньора, вглядываясь в них с тем же холодным вниманием, с каким выслеживал бы дикого зверя. Он узнал калитку за купальней Аполлона. Вскарабкавшись на гребень стены, он увидел следы лошадиных копыт и ощипанную траву.

"Он приезжает сюда! И не из Версаля, а из Парижа, — раздумывал Оливье. — Он приезжает один и завтра вернется, так как ему сказано: "До завтра!"

До завтра надо молча глотать не слезы, что бегут у меня из глаз, но кровь, потоком струящуюся из сердца.

Завтрашний день будет последним в моей жизни, или я трус и никогда не любил".

— Ну-ну, — продолжал он вслух, несколько раз тихо похлопав себя по груди там, где билось сердце, как всадник похлопывает по шее горячащегося коня. — Будь спокойнее, соберись с силами: ведь испытание еще не окончено.

Сказав это, он бросил последний взгляд вокруг себя и отвел глаза от дворца, страшась увидеть освещенным окно вероломной королевы, так как этот свет был бы еще одной ложью, еще одним пятном на ее чести.

Действительно, разве освещенное окно не означает, что в комнате кто-то есть? И к чему эта ложь, когда имеешь право на бесстыдство и бесчестье, когда такое незначительное расстояние отдаляет тайный позор от открытого скандала?

Окно королевы было освещено.

— Она хочет уверить всех, что она у себя, а тем временем гуляет по парку в обществе любовника!.. Право же, бесполезное целомудрие, — отрывисто, с горькой иронией проговорил Шарни. — Она слишком добра, эта королева, что так скрытничает перед нами. Впрочем, может быть, она боится возбудить неудовольствие своего мужа.

И стиснув руки так, что ногти впились в ладони, Шарни мерными шагами направился обратно к своему дому.

— Они сказали "до завтра", — прибавил он, перешагнув через перила балкона. — Да, я говорю "до завтра" всем, потому что завтра на свидании мы будем вчетвером, ваше величество!

X

ЖЕНЩИНА И КОРОЛЕВА

Следующий день привел с собой те же самые события. Калитка открылась с последним ударом полуночи. Появились две женщины.

Так в арабской сказке, повинуясь талисману, в определенный час появляются духи.

Шарни принял решение: он хотел узнать в эту ночь, кто был тот счастливец, к которому благоволила королева.

Верный своим привычкам, хоть и недавно приобретенным, он пошел, прячась за деревья; но, дойдя до места, где в минувшие ночи происходила встреча любовников, он не нашел никого.

Спутница королевы увлекла ее величество к купальне Аполлона.

Страшное беспокойство, еще не испытанное им страдание сразили Шарни. В своей простодушной честности он не мог вообразить, что преступление может зайти так далеко.

Королева, улыбаясь и что-то шепча, пошла к темному павильону, на пороге которого ожидал ее с распростертыми объятиями высокородный незнакомец.

Она вошла, в свою очередь протянув ему руки. Железная дверца закрылась за нею.

Сообщница осталась снаружи, прислонившись к разрушенному обелиску, сплошь увитому листвой.

Шарни плохо рассчитал свои силы. Они не могли вынести такого потрясения. В ту минуту, как он, в пылу бешенства, собирался броситься на наперсницу королевы, заставить ее открыть свое лицо, чтобы он мог узнать ее, собирался осыпать ее оскорблениями, быть может, даже задушить, — кровь неудержимой волной ударила ему в голову и подступила к горлу, так что он не был в состоянии перевести дыхание.

Он упал на траву со слабым хриплым вздохом, который на мгновение нарушил безмятежное спокойствие стражницы, стоявшей у входа в купальню Аполлона.

Внутреннее кровоизлияние, вызванное открывшейся раной, душило его.

Вернули Шарни к жизни холод росы, влажность земли, непреходящее чувство горя.

Пошатываясь, он встал, огляделся, узнал местность, отдал себе отчет в своем положении и принялся за поиски.

Стражница исчезла, все было тихо вокруг. В Версале 18-888 часы пробили два: значит, его обморок продолжался очень долго.

Несомненно, ужасное видение должно было исчезнуть: королева, любовник, наперсница имели время скрыться. Шарни мог в этом убедиться, увидев с гребня стены свежие следы отъезда незнакомца. Эти следы и несколько сломанных веток около решетки купальни Аполлона — вот все улики, которые были у бедного Шарни.

Вся остальная ночь была подобна горячечному бреду. Утро не принесло успокоения.

Бледный как мертвец, постаревший лет на десять, он позвал своего камердинера и велел подать черное бархатное платье, какое носили богатые люди третьего сословия.

Мрачный, безмолвный, испытавший столько мук, он направился к дворцу Трианон во время смены караула, то есть около десяти часов.

Королева выходила из часовни, где только что прослушала мессу.

Когда она проходила, головы и шпаги почтительно склонялись перед ней.

Шарни заметил, что несколько дам вспыхнули от досады при виде того, как хороша королева.

И вправду, она была очаровательна: прекрасные, приподнятые на висках волосы, тонкие черты лица, улыбающийся рот, усталые, но светло и кротко сияющие глаза.

Вдруг в конце шпалеры придворных она заметила Шарни. Она покраснела и удивленно вскрикнула.

Шарни не склонил головы. Он продолжал смотреть на королеву, и она в глазах графа прочла его новое горе.

— Я думала, что вы в своих поместьях, господин де Шарни, — строгим тоном сказала королева, подходя к нему.

— Я вернулся оттуда, ваше величество, — проговорил он отрывисто и почти нелюбезно.

Королева, от которой никогда не ускользали малейшие оттенки речи, остановилась в изумлении.

После этого обмена почти враждебными словами и взглядами она обернулась к своим дамам.

— Доброе утро, графиня, — ласково сказала она г-же де Ламотт, приветливо взглянув на нее.

Шарни вздрогнул и стал всматриваться в графиню внимательнее.

Жанна, встревоженная его упорным взглядом, отвернулась.

Шарни следил за ней с упорством безумца, пока не увидел еще раз ее лицо.

Потом он обошел вокруг нее, изучая ее походку.

Королева, раскланиваясь направо и налево, следила тем временем за уловками обоих наблюдателей.

"Похоже, он совсем потерял голову, — подумала она. — Несчастный юноша!"

И она снова подошла к нему.

— Как вы себя чувствуете, господин де Шарни? — ласково спросила она.

— Очень хорошо, но, благодарение Богу, не так хорошо, как ваше величество.

Его поклон, сопровождавший эти слова, скорее ужаснул, чем удивил королеву.

"Тут что-то есть!" — сказала себе наблюдательная Жанна.

— Где же вы теперь живете? — снова заговорила королева.

— В Версале, ваше величество, — отвечал Оливье.

— С каких пор?

— Уже три ночи, — ответил молодой человек, подчеркивая эти слова взглядом, жестом и интонацией.

Королева не высказала ни малейшего волнения; Жанна вздрогнула.

— Не имеете ли вы мне что-нибудь сообщить? — с ангельской кротостью спросила королева у Шарни.

— О, ваше величество, — ответил он, — мне слишком многое нужно вам сказать.

— Пойдемте, — коротко сказала она.

"Проследим", — подумала Жанна.

Королева быстрыми шагами направилась к своим покоям. Все последовали за нею, взволнованные не менее, чем она. Госпожа де Ламотт увидела особую милость Провидения в том, что Мария Антуанетта, не желая этому разговору придавать характер свидания, пригласила нескольких лиц следовать за нею.

В числе их проскользнула и Жанна.

Королева прошла к себе и отпустила г-жу де Мизери и всех своих прислужниц.

Утро было теплое и пасмурное; солнце не показывалось из-за туч, но его свет и теплота просачивались сквозь толстый, пушистый покров облаков.

Королева открыла окно, выходившее на маленькую террасу, и села перед шифоньером, заваленным письмами. Она ждала.

Все вошедшие за нею поняли ее желание остаться одной и постепенно удалились.

Шарни, сгорая от нетерпения и задыхаясь от гнева, мял свою шляпу в руках.

— Говорите же! Говорите! — сказала королева. — У вас очень взволнованный вид, сударь.

18*

— С чего мне начать? — сказал Шарни, размышляя вслух. — Как дерзнуть обвинять честь, обвинять веру, обвинять величие?

— Что? — воскликнула Мария Антуанетта, обернувшись и сверкнув глазами.

— И тем не менее я не скажу о том, что я видел! — продолжал Шарни.

Королева встала.

— Сударь, — холодно заговорила она, — теперь час слишком ранний, и я не могу подумать, что вы пьяны, а между тем ваше поведение не такое, как подобает дворянину, если он трезв.

Она полагала, что уничтожит его этой презрительной фразой; но он даже не шелохнулся.

— Да что такое королева, в сущности? — продолжал он. — Женщина. А я что? Мужчина и вместе с тем подданный.

— Сударь!

— Ваше величество, не будем к тому, что я имею сказать вам, примешивать гнев, способный довести до безрассудства. Я, как мне кажется, доказал вам свое благоговение перед величием королевского сана; боюсь, что я доказал и свою безумную любовь к особе королевы. Поэтому выбирайте, которой из двух — королеве или женщине — должен ваш преданный поклонник предъявить обвинение в бесчестье и вероломстве?

— Господин де Шарни, — воскликнула королева, побледнев и делая шаг к молодому человеку, — если вы не уйдете сейчас же отсюда, я велю страже выгнать вас!

— Но прежде чем меня выгонят, я скажу вам, что делает вас недостойной королевой и бесчестной женщиной! — воскликнул Шарни, опьянев от бешенства. — Вот уже три ночи, как я слежу за вами в парке!

Вместо того чтобы отпрянуть при этом страшном ударе, чего ожидал Шарни, королева подняла голову и подошла к нему еще ближе.

— Господин де Шарни, — сказала она, взяв его за руку, — ваше состояние внушает мне сожаление… Берегитесь, ваши глаза горят, руки дрожат, лицо бледно, вся ваша кровь отхлынула вам к сердцу. Вы страдаете… Хотите, я позову кого-нибудь?

— Я вас видел! Видел! — холодно повторил он. — Видел с тем человеком, когда вы ему дали розу; видел, когда он целовал ваши руки; видел, когда вы с ним вошли в купальню Аполлона.

Королева поднесла руку ко лбу, точно желая убедиться, что она не спит.

— Погодите! Сядьте, — сказала она. — Ведь вы упадете, если я не поддержу вас. Сядьте, говорю я вам.

Шарни и вправду почти упал в кресло; королева села на табурет рядом с ним и заговорила, взяв его за руки и стараясь взглядом проникнуть до самой глубины его души.

— Успокойтесь, — сказала она, — дайте вашему сердцу и голове несколько остыть и повторите мне еще раз то, что вы сейчас сказали.

— О, вы хотите убить меня! — прошептал несчастный.

— Позвольте же мне предложить вам вопросы. Когда вы вернулись из своего поместья?

— Две недели тому назад.

— Где вы живете?

— В доме начальника охоты, который я нарочно нанял.

— Да, знаю, дом самоубийцы, на краю парка?

Шарни утвердительно кивнул головой.

— Вы говорили о каком-то человеке, которого будто бы видели со мной?

— Прежде всего я говорю, что видел вас.

— Где же?

— В парке.

— В котором часу? В какой день?

— В первый раз — во вторник, в полночь.

— Вы меня видели?

— Как сейчас; я видел также особу, сопровождавшую вас.

— Меня кто-то сопровождал? Могли ли бы вы узнать эту особу?

— Мне показалось, что я видел ее здесь; но не смею утверждать этого. Фигура похожа… Что же касается лица, то ведь его прячут, когда идут на такое преступное дело.

— Хорошо, — спокойно заметила королева, — вы не узнали мою спутницу, но меня…

— О вас, ваше величество… я вас видел… Да разве я теперь не вижу вас?

Она нетерпеливо топнула ногой.

— А… тот господин, — сказала она, — кому я дала розу… ведь вы видели, что я давала розу?

— Да; но к этому кавалеру мне не удалось подойти ни разу поближе.

— Вы его знаете, однако?

— Его назвали монсеньером; вот все, что мне известно.

Королева с еле сдерживаемым гневом стукнула себя по лбу.

— Продолжайте, — сказала она, — во вторник я дала розу, а в среду?

— В среду вы дали ему для поцелуя обе руки.

— О! — прошептала она, кусая пальцы. — И наконец, в четверг, вчера?

— Вчера вы с этим человеком провели полтора часа в гроте Аполлона, где спутница ваша оставила вас наедине.

Королева стремительно поднялась.

— И… вы… меня… видели? — проговорила она, отчеканивая каждое слово.

Шарни поднял к небу руку, выражая готовность поклясться.

— О, — пробормотала королева, в свою очередь давая волю гневу, — он клянется в этом!