Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы

Назад: XVII ИСКУСИТЕЛЬНИЦА

Дальше: Часть третья

XXVI

БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ

Никто не ощутил размеров — в прямом и переносном смысле — богатства, которое увозила Жанна де Валуа, в большей степени, чем лошади, увозившие ее из Версаля.

Никогда кони, стремящиеся завоевать приз, не летели таким карьером, как эти бедные клячи, запряженные в наемную карету.

Подгоняемый графиней, кучер заставил их поверить, что они легконогие скакуны с полей Элиды и должны выиграть своему возничему два таланта золотом, а себе — тройную порцию очищенного ячменя.

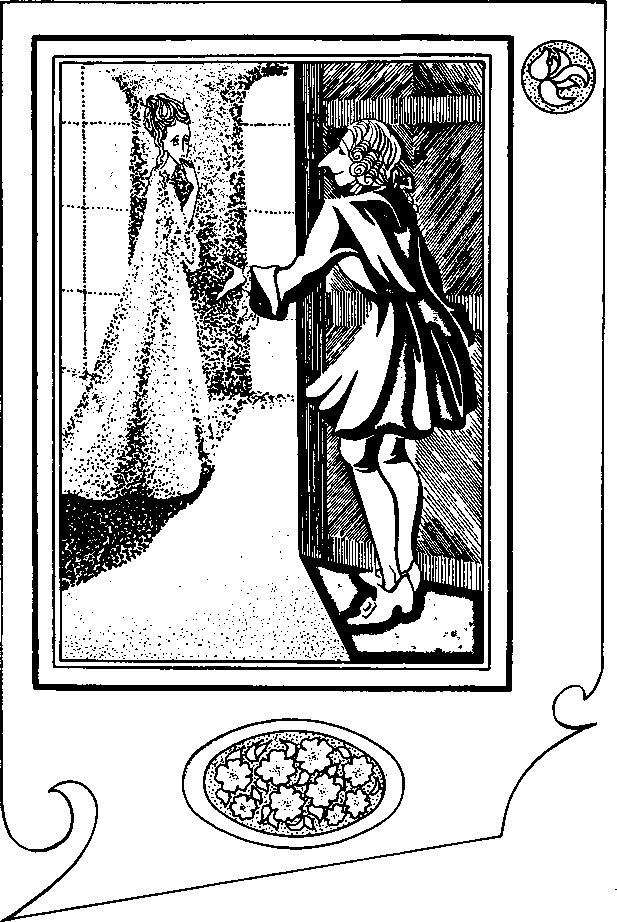

Кардинал еще не выходил из дому, когда к нему явилась г-жа де Ламотт — прямо в его особняк, полный прислуги.

Она велела доложить о себе более церемонно, чем сделала это у королевы.

— Вы из Версаля? — спросил он.

— Да, монсеньер.

Он посмотрел на нее, но она была непроницаема.

Она видела его трепет, его грусть и тревогу, но ничто не возбудило в ней жалости.

— Ну что? — спросил он.

— Скажите, чего вы желали, монсеньер? Говорите прямо, чтобы мне не пришлось слишком упрекать себя.

— А, графиня, вы это говорите с таким выражением!..

— Наводящим грусть, неправда ли?

— Убийственным.

— Вы хотели, чтобы я видела королеву?

— Да.

— Я ее видела… Вы хотели, чтобы она мне позволила говорить о вас, хотя много раз выказывала свое неприязненное отношение к вам и свое неудовольствие при одном вашем имени?

— Я вижу, что если хотел этого прежде, то нужно отказаться теперь от надежды видеть исполнение этого желания.

— Нет, королева говорила со мной о вас.

— Вернее, вы были так добры, что говорили обо мне?

— Да, это правда.

— И ее величество слушала вас?

— Это требует пояснений.

— Не говорите мне больше ни слова, графиня, я вижу, с каким отвращением ее величество…

— Нет, я не заметила особенного отвращения… Я осмелилась заговорить об ожерелье.

— Вы сказали, что у меня явилась мысль…

— Купить его для нее? Да.

— Графиня, это чудесно! И она выслушала вас?

— Конечно.

— Вы ей сказали, что я ей предлагаю эти бриллианты?

— Она наотрез отказалась от них.

— Я погиб.

— Отказалась принять в подарок. Но в долг…

— В долг? Вы сумели облечь мое предложение в такую деликатную форму?

— Настолько деликатную, что она согласилась.

— Я даю взаймы королеве, я? Возможно ли это, графиня?

— Это лучше подарка, не правда ли?

— В тысячу раз лучше.

— Я так и думала. Во всяком случае, ее величество выразила согласие.

Кардинал встал и снова сел. Наконец он подошел к Жанне и взял ее руки в свои.

— Не обманывайте меня, — сказал он, — подумайте, ведь вы одним словом можете сделать меня самым несчастным из людей.

— С глубокими чувствами не играют, монсеньер, это возможно только, если человек смешон… А человек вашего положения и ваших достоинств никогда не может возбуждать смех.

— Действительно. Значит, то, что вы мне говорите…

— Истинная правда.

— У меня есть с королевой общая тайна?

— Тайна… и губительная.

Кардинал вновь подбежал к Жанне и нежно пожал ей руку.

— Мне нравится это рукопожатие, — сказала графиня, — точно мужчина пожимает руку мужчине.

— Нет, это счастливый человек — своему ангелу-хранителю.

— Монсеньер, не надо ничего преувеличивать.

— О, моя радость, моя признательность… никогда…

— Вы преувеличиваете и то и другое. Ссудить королеве полтора миллиона — ведь вам это-то и нужно было?

Кардинал вздрогнул.

— Бекингем попросил бы чего-нибудь другого у Анны Австрийской, монсеньер, когда рассыпал жемчуг по паркету королевской комнаты.

— Того, что имел Бекингем, графиня, я не смею желать даже во сне.

— Вы объяснитесь по этому поводу с самой королевой, монсеньер, так как она приказала мне передать вам, что с удовольствием увидит вас в Версале.

Это было неосторожно: она не успела еще договорить, как кардинал побледнел, словно юноша от первого любовного поцелуя.

Неверными движениями, точно пьяный, он нащупал стоявшее рядом кресло и сел в него.

"А! — подумала Жанна. — Дело еще серьезнее, чем я думала. Я мечтала о герцогском и пэрском достоинстве, о ста тысячах ливров дохода. Теперь я могу рассчитывать на княжеский титул и на полмиллиона дохода. Ведь господином де Роганом руководит не честолюбие и не алчность, а истинная любовь!"

Кардинал быстро пришел в себя. Радость — болезнь непродолжительная… Будучи человеком трезвого ума, он решил заговорить с Жанной о делах, чтобы заставить ее забыть, что он только что говорил о любви.

Она не мешала ему.

— Друг мой, — начал он, сжимая Жанну в объятиях, — что же намерена делать королева с тем займом, который вы ей предложили сделать?

— Вы спрашиваете меня об этом потому, что у королевы, как принято думать, нет денег?

— Вот именно.

— Она собирается расплачиваться с вами так же, как расплачивалась бы с Бёмером, с той только разницей, что, купи она ожерелье у Бёмера, это знал бы весь Париж, а такое было бы немыслимо после ее известной фразы о корабле; если короля это заставит только надуться, то вся Франция скорчит гримасу. Королева хочет иметь бриллианты и платить за них по частям. Вы даете ей возможность сделать это; вы для нее умеющий хранить тайну кассир, обладающий личной кредитоспособностью, которая может оказаться полезной в случае финансового затруднения у нее, — вот и все. Она счастлива и будет платить вам — не требуйте большего.

— Она будет платить! Каким образом?

— Королева, как женщина, все понимает и знает, что у вас есть долги, монсеньер; кроме того, она горда. Это ведь не какая-нибудь подруга сердца, которая охотно принимает подарки… Когда я ей сказала, что вы ссудили ей двести пятьдесят тысяч ливров…

— Вы это сказали ей?

— Почему бы нет?

— Потому что вы сразу ставите ее перед невозможностью вести со мной дело.

— Напротив, этим я дала ей способ и основание согласиться на ваши условия. "Ничего даром" — вот девиз королевы.

— Господи!

Жанна спокойно опустила руку в карман и вынула бумажник ее величества.

— Что это? — спросил кардинал.

— Бумажник, где лежат банковские билеты на двести пятьдесят тысяч ливров, которые королева с глубокой признательностью поручила передать вам.

— Неужели?

— Вся сумма здесь полностью. Я сама пересчитала деньги.

— Как будто в этом дело!

— Что вы так разглядываете?

— Я смотрю на этот бумажник, которого раньше не видел у вас.

— Он вам нравится? А между тем он ни красив, ни роскошен.

— Он мне нравится, сам не знаю почему.

— У вас хороший вкус.

— Вы смеетесь надо мной? Почему это вы заговорили про мой хороший вкус?

— Он несомненно хорош, ибо совпадает со вкусом королевы.

— Этот бумажник…

— Принадлежал королеве, монсеньер…

— Вы им очень дорожите?

— Очень.

Господин де Роган вздохнул.

— Это понятно, — сказал он.

— Но если это вам доставит удовольствие… — произнесла графиня с улыбкой, которая свела бы с ума святого.

— Вы не можете в этом сомневаться, графиня; но я не хочу лишать вас его.

— Возьмите.

— Графиня! — в порыве радости воскликнул кардинал. — Вы самая драгоценная подруга, самая умная, самая…

— Да, да…

— И мы соединены…

— На жизнь и на смерть! Так всегда говорят. Нет, у меня только одна заслуга.

— Какая же?

— Что я занялась вашими делами довольно счастливо и с большим рвением.

— Если бы у вас было только это счастье, друг мой, я мог бы сказать, что в рвении почти не уступаю вам, так как, пока вы, дорогая моя, ездили в Версаль, я также трудился для вас.

Жанна с удивлением взглянула на кардинала.

— О, пустяк, — продолжал он. — Ко мне приходил один человек, мой банкир, и предложил мне акции какого-то предприятия не то по осушению, не то по использованию болот.

— А!

— Дело прибыльное; я согласился.

— И хорошо сделали.

— О, вы сейчас увидите, что всегда занимаете первое место в моих мыслях.

— Хотя бы и второе — и то больше, чем я заслуживаю. Так в чем же дело?

— Мой банкир дал мне двести акций, четвертую часть их — последние акции — я взял на ваше имя.

— О, монсеньер!

— Погодите. Через два часа он вернулся. Одно то, что удалось разместить эти акции за один день, повысило их курс вдвое и принесло мне сто тысяч ливров.

— Прекрасная спекуляция!

— Вот ваша часть, дорогая графиня, то есть я хотел сказать — дорогой друг.

И из пачки билетов в двести пятьдесят тысяч ливров, данных королевой, он положил в руку Жанны двадцать пять тысяч ливров.

— Хорошо, монсеньер, услуга за услугу. Мне больше всего льстит то, что вы подумали обо мне.

— Так будет всегда, — ответил кардинал, целуя ей руку.

— И с моей стороны также, — ответила Жанна. — До скорого свидания в Версале, монсеньер.

И Жанна уехала, передав кардиналу лист бумаги, на котором были перечислены сроки уплаты, назначенные королевой; первый взнос, через месяц, был в пятьсот тысяч ливров.

XXVII

ГЛАВА, ГДЕ МЫ СНОВА ВСТРЕЧАЕМСЯ С ДОКТОРОМ ЛУИ

Быть может, наши читатели, вспомнив, в каком затруднительном положении мы оставили г-на де Шарни, будут нам признательны, если мы снова приведем их в ту переднюю малых версальских апартаментов, куда храбрый моряк, никогда не страшившийся ни людей, ни стихий, убежал, боясь лишиться чувств в присутствии трех дам: королевы, Андре и г-жи де Ламотт.

Дойдя до середины передней, г-н де Шарни действительно почувствовал себя не в силах идти дальше и, шатаясь, протянул руки вперед. Находившиеся поблизости заметили, что силы оставляют его, и поспешили к нему на помощь.

Молодой офицер лишился чувств и пришел в себя только через несколько минут, не подозревая, что королева видела его и, может быть, подбежала бы к нему под первым впечатлением тревоги, если бы ее не остановила Андре, сделавшая это скорее из пылкой ревности, чем из холодного чувства приличия.

Но какими бы чувствами ни был продиктован совет Андре, королева хорошо сделала, что последовала ему, так как, едва закрылась дверь за ней, она услышала возглас придверника:

— Король!

Действительно, король шел из своих апартаментов на террасу, чтобы до начала совета осмотреть свои охотничьи экипажи, которые за последнее время, на его взгляд, пришли в довольно плохое состояние.

Войдя в переднюю, король, которого сопровождали несколько офицеров свиты, остановился: он увидел человека, привалившегося к подоконнику; его неподвижная поза вызвала большую тревогу у хлопотавших около него двух гвардейцев: они не привыкли видеть офицера падающим в обморок без всякой причины.

Поэтому они, поддерживая г-на де Шарни, наперебой спрашивали его:

— Сударь! Сударь! Что с вами?

Но Шарни не в силах был ответить им: голос ему изменил.

Король, поняв по этому молчанию всю опасность положения, ускорил шаги.

— Да, — сказал он, — да, кто-то потерял сознание.

При звуке голоса короля оба гвардейца обернулись и непроизвольно выпустили из рук г-на де Шарни, который, собрав остаток сил, сумел не упасть, а опуститься со стоном на пол.

— О господа, что же вы делаете? — воскликнул король.

Все бросились к упавшему. Он совершенно потерял сознание; его осторожно подняли и уложили в кресло.

— Да это господин де Шарни! — воскликнул король, узнав молодого офицера.

— Господин де Шарни? — повторили присутствующие.

— Да, племянник господина де Сюфрена.

Эти слова произвели магическое действие. Голову Шарни сейчас же смочили ароматной водой, словно он оказался в обществе, по крайней мере, десятка дам. Послали за доктором, который поспешно стал осматривать больного.

Король, интересовавшийся всеми науками и отзывчивый ко всем страданиям, не пожелал уйти и остался при осмотре.

Первым делом доктора было расстегнуть верхнее платье и раскрыть рубашку молодого человека, чтобы тому было свободнее дышать; но при этом он нашел то, чего не искал.

— Рана! — сказал король с удвоенным интересом и подошел ближе, чтобы все видеть собственными глазами.

— Да, да, — прошептал г-н де Шарни, стараясь приподняться и обводя собравшихся слабеющим взглядом, — это открылась старая рана. Это ничего… ничего…

И его рука незаметно сжала пальцы доктора.

Врач понимает и должен понимать все с полуслова. Но этот доктор был не придворным медиком, а хирургом для низших служащих в Версале. Он решил придать себе вес.

— О, старая! Это вам угодно так говорить, сударь; края слишком еще свежие, да и кровь совсем алая: эту рану нанесли вам сегодня.

Шарни, которому это возражение вернуло силы, сказал, встав на ноги:

— Полагаю, не вы станете объяснять мне, когда я получил эту рану; я вам сказал и повторяю, что это старая рана.

В эту минуту он увидел и узнал короля. Он тотчас же застегнул свое платье, точно ему было совестно, что такое высокое лицо было свидетелем его слабости.

— Король! — воскликнул он.

— Да, господин де Шарни, это я, и благословляю Небо, что пришел вовремя и могу принести вам какое-то облегчение.

— Это царапина, ваше величество, — прошептал Шарни, — старая рана, больше ничего.

— Старая или новая, — ответил Людовик XVI, — но эта рана дала мне случай увидеть вашу кровь, драгоценную кровь храброго дворянина.

— Которому два часа в постели вернут здоровье, — прибавил Шарни.

Он хотел снова встать, но слишком понадеялся на свои силы. В голове у него шумело, ноги дрожали, и он в изнеможении снова упал в кресло.

— Ну, — сказал король, — он серьезно болен.

— О да, — сказал тонко и дипломатично врач, уже предчувствовавший, как подаст петицию о повышении по службе, — однако его можно спасти.

Король был порядочным человеком; он догадался, что.

Шарни что-то скрывает. Но чужая тайна была свята для него. Всякий другой стал бы расспрашивать врача, который горел желанием раскрыть ее, но Людовик XVI предпочел оставить тайну ее хозяину.

— Я не хочу, — сказал он, — чтобы господин де Шарни подвергался какому-либо риску, возвратившись к себе. Его будут лечить в Версале. Пусть поскорее позовут его дядю, господина де Сюфрена, и, поблагодарив за труды этого господина, — король указал на услужливого врача, — пошлют за моим хирургом доктором Луи. Он, кажется, живет где-то недалеко.

Один из офицеров побежал исполнять приказания короля. Два других подняли Шарни и перенесли его в конец галереи, в комнату дежурного офицера гвардии.

Эта сцена заняла меньше времени, чем разговор королевы с г-ном де Кроном.

Распорядились послать за г-ном де Сюфреном, и доктор Луи был приглашен к больному вместо врача, вызванного в первую минуту.

Мы уже знакомы с доктором Луи, этим честным, мудрым и скромным человеком, обладающим не столько блестящим, сколько полезным умом, с этим мужественным тружеником на обширном поле науки, где одинаково почетно и собирать урожай, и прокладывать борозду.

За спиной хирурга, уже склонившегося над своим пациентом, в волнении стоял бальи де Сюфрен, которого только что известили о случившемся эстафетой.

Прославленный моряк решительно ничего не понимал в этом обмороке, в этом внезапном недомогании.

— Странно, странно, — говорил он, взяв руку Шарни и взглянув на его тусклые глаза. — Знаете, доктор, ведь мой племянник никогда не бывал болен.

— Это ничего не доказывает, — ответил доктор.

— Значит, версальский воздух очень душен, так как повторяю вам, я в течение десяти лет видел Оливье на море всегда бодрым и, как мачта, крепким.

— Дело в его ране, — сказал один из присутствующих офицеров.

— Как в его ране?! — воскликнул адмирал. — Оливье никогда еще не был ранен.

— Простите, — ответил офицер, указывая на окровавленную повязку, — я полагал…

Господин де Сюфрен увидел кровь.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал с добродушной резкостью доктор, пощупав пульс больного, — стоит ли спорить о причинах болезни? Он болен, это несомненно, и постараемся вылечить его, если возможно.

Бальи любил определенные ответы, и хирурги его кораблей не были приучены смягчать свои слова.

— Это очень опасно, доктор? — спросил он с большим волнением, чем желал показать.

— Не больше, чем царапина бритвой на подбородке.

— Хорошо. Поблагодарите короля, господа. Оливье, я еще приду навестить тебя.

Оливье слегка шевельнул веками и пальцами, точно желая поблагодарить дядю за то, что он уходит, и доктора, заставившего его решиться оставить племянника.

Затем, чувствуя себя счастливым оттого, что он может вытянуться на кровати и что он находится на попечении умного и сердечного человека, Оливье притворился спящим.

Доктор отослал всех.

Оливье вскоре действительно заснул, поблагодарив Небо за то, что с ним случилось, или скорее за то, что с ним не случилось ничего дурного в таких серьезных обстоятельствах.

Им овладела лихорадка — эта чудесная восстановительница человеческой природы, вечная сила, которая цветет в крови и, служа предначертаниям Бога, то есть природы человека, пускает ростки здоровья в больном или уносит живого в расцвете здоровья.

В пылу лихорадки, перебрав в уме сцену с Филиппом, сцену с королевой, сцену с королем, Оливье попал в страшный круг, в ту сеть, которую неистовая кровь набрасывает на разум… Он бредил.

Три часа спустя его голос можно было слышать из галереи, где прогуливались несколько гвардейцев; заметив это, доктор позвал своего лакея и приказал ему поднять Оливье. Больной жалобно застонал.

— Окутай ему голову одеялом.

— А как я это сделаю? — спросил лакей. — Он очень тяжел и страшно отбивается. Я попрошу кого-нибудь из господ гвардейцев помочь мне.

— Ты мокрая курица, если боишься больного, — сказал старый доктор.

— Сударь…

— Если ты находишь его слишком тяжелым, значит, ты не так силен, как я думал. Поэтому я тебя отошлю назад в Овернь.

Угроза оказала действие. Шарни, который кричал, ругался, бредил и сильно размахивал руками, был поднят овернцем, как перышко, на глазах гвардейцев.

Последние обступили доктора Луи с вопросами.

— Господа, — крикнул доктор как можно громче, чтобы заглушить голос Шарни, — вы понимаете, что я не стану каждый час делать целое льё, чтобы навещать больного, которого доверил мне король. Ваша галерея находится на краю света.

— Куда же вы его несете, доктор?

— К себе, потому что я очень ленив. У меня здесь, как вам известно, две комнаты; я уложу его в одной из них, и послезавтра, если никто не будет беспокоить его, я дам вам отчет о его здоровье.

— Но, доктор, сказал офицер, — уверяю вас, что тут больному будет очень хорошо. Мы все любим господина де Сюфрена и…

— Да, да, я знаю, что значит уход за больным товарищем. Раненому хочется пить, и по доброте душевной ему дают напиться, а он от этого умирает. К черту уход господ гвардейцев! Мне уже сгубили таким образом десяток больных.

Доктор продолжал свою речь, хотя бреда Оливье никто уже не мог слышать.

"Конечно, — размышлял про себя достойный врач, — это я хорошо сделал и прекрасно придумал. Но вся беда в том, что король пожелает, наверное, видеть больного… А если он его увидит… то и услышит… Дьявол! Колебаться нельзя. Расскажу обо всем королеве; она даст мне совет".

Добрый доктор, приняв такое решение с быстротой человека, привыкшего дорожить каждой секундой, освежил лицо раненого холодной водой и уложил его на кровати так, чтобы тот не убил себя, если будет шевелиться или падать. Затем запер висячим замком ставни, два раза повернул ключ в двери и, спрятав его в карман, отправился к королеве, предварительно послушав снаружи и убедившись, что из коридора нельзя разобрать криков Оливье.

Само собой разумеется, что для большей безопасности овернец был заперт вместе с больным.

У самой двери доктор встретил г-жу де Мизери, которую послала королева, чтобы справиться о раненом.

Она непременно хотела войти.

— Пойдемте, пойдемте, сударыня, — сказал ей доктор. — Я ухожу.

— Но, доктор, королева ждет!

— Я сам иду к королеве, сударыня.

— Королева желает…

— Королева узнает все, что ей угодно знать; уверяю вас в этом. Пойдемте…

И он зашагал так скоро, что первой даме покоев Марии Антуанетты пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него.

XXVIII

AEGRI SOMNIA

Королева ждала ответа от г-жи де Мизери, но не ждала доктора.

Тот вошел со своей обычной непринужденностью.

— Ваше величество, — громко сказал он, — состояние больного, которым интересуются король и ваше величество, настолько хорошо, насколько это возможно при лихорадке.

Королева хорошо знала доктора и все его отвращение к людям, которые, по его словам, кричат во весь голос, когда испытывают только полустрадание.

Она вообразила себе, что г-н де Шарни несколько преувеличил свое нездоровье. Сильные женщины склонны считать слабыми сильных мужчин.

— Раненый, — сказала она, — решил пошутить.

— Гм-гм! — отвечал доктор.

— Царапина…

— Нет, нет, ваше величество; но все равно, царапина или рана, все, что я знаю, — это то, что у него лихорадка.

— Бедный юноша! И лихорадка сильная?

— Ужасная.

— А! — с испугом произнесла королева. — Я не думала, что так… сразу… может появиться лихорадка…

Доктор в течение нескольких секунд смотрел на королеву.

— Лихорадки бывают разные, — ответил он.

— Послушайте, милый Луи, вы меня пугаете. Вы обыкновенно так любите всех успокаивать, а сегодня с вами происходит что-то особенное.

— Ничего особенного.

— Как бы не так! Вы все оглядываетесь по сторонам, смотрите то направо, то налево, у вас вид человека, который хочет сообщить мне важную тайну.

— Очень может быть.

— Вот как! Тайну по поводу лихорадки!

— Да.

— Лихорадки господина де Шарни?

— Да.

— И вы меня желали видеть из-за этой тайны?

— Да.

— В таком случае скорее к делу. Вы знаете, что я любопытна. Начинайте же с начала.

— Как Жан Малыш, не правда ли?

— Да, милейший доктор.

— Ну, ваше величество…

— Ну, я жду, доктор.

— Нет, я жду.

— Чего?

— Чтобы вы меня спрашивали, ваше величество. Я сам не сумею рассказать, но когда меня спрашивают, я отвечаю на вопросы как по книге.

— Так вот, я вас спрашиваю, в каком положении лихорадка господина де Шарни?

— Нет, это нехорошее начало. Спросите меня прежде, каким образом господин де Шарни оказался у меня, в одной из моих двух маленьких комнат, вместо того, чтобы лежать в галерее или в комнате караульного офицера.

— Хорошо, я спрашиваю это. Действительно, это странно.

— Так вот, ваше величество: я не хотел оставить господина де Шарни в галерее или в караульной комнате, потому что мой больной страдает не совсем обыкновенной формой лихорадки.

Королева сделала удивленный жест.

— Что вы хотите сказать?

— Господин де Шарни в лихорадке все время бредит.

— О! — сказала королева, сжимая руки.

— А когда он бредит, — продолжал доктор, подходя ближе к королеве, — то бедный молодой человек говорит о многих крайне деликатных вещах, не совсем удобных для того, чтобы их слышали господа королевские гвардейцы или вообще кто-либо.

— Доктор!

— Не надо было меня спрашивать, если вы не хотели, чтобы я отвечал.

— Продолжайте, милый доктор.

И королева взяла за руку доброго ученого.

— Этот молодой человек, вероятно, атеист и кощунствует в бреду?

— Нет, нет. Наоборот, он очень религиозен.

— Может быть, он сильно возбужден чем-нибудь?

— Возбужден, вот именно.

Королева придала своему лицу подходящее к случаю выражение надменного хладнокровия, всегда сопровождающее действия королей, привыкших к почтению окружающих и к собственному самоуважению; эта способность необходима великим мира сего, чтобы властвовать над другими и не выдавать своих чувств.

— Мне рекомендовали господина де Шарни, — сказала она, — он племянник господина де Сюфрена, нашего героя. Он оказал мне некоторые услуги; я хочу относиться к нему как родственница или друг. Скажите же мне всю правду; я должна и хочу ее слышать.

— Но я-то не могу ее сказать вам, — ответил Луи, — и если вашему величеству непременно хотелось бы узнать ее, то я знаю только одно средство: ваше величество должны сами услышать бред больного. Таким образом, если у молодого человека вырвутся какие-нибудь неосторожные слова, то королева не будет сердиться ни на нескромность того, кто позволит проникнуть в эту тайну, ни на опрометчивость того, кто ее скроет.

— Ваша дружба меня трогает, — воскликнула королева, — и я теперь верю, что господин де Шарни говорит в бреду странные вещи!..

— Которые ваше величество непременно должны услышать, чтобы судить о них, — ответил добрый доктор и бережно взял трепетную руку королевы.

— Но прежде всего будьте осторожны! — воскликнула королева. — Я здесь не могу сделать ни шагу без того, чтобы за мной не шел какой-нибудь добровольный шпион.

— Сегодня вечером за вами буду следовать только я. Нужно пройти по моему коридору, который с обеих сторон кончается дверями. Я запру ту, через которую мы войдем, и никого рядом с нами не будет, ваше величество.

— Я доверяюсь вам, милый доктор, — сказала королева.

И, опершись на руку Луи, она выскользнула из своих апартаментов, вся дрожа от любопытства.

Доктор сдержал обещание. Ни одному королю, идущему в бой или на рекогносцировку в охваченном войной городе, ни одной королеве, сопровождаемой на какое-нибудь рискованное приключение, не указывал дорогу с более привычным видом капитан гвардии или высокопоставленный придворный.

Доктор запер первую дверь и, подойдя к своей двери, приложил ухо.

— Так ваш больной здесь? — спросила королева.

— Нет, ваше величество, он во второй комнате. О, будь он здесь, вы бы его слышали уже с другого конца коридора. Послушайте пока у этой двери.

Из-за нее действительно доносилось неясное жалобное бормотание.

— Он стонет, он страдает, доктор.

— Нет, нет, он вовсе не стонет. Он просто разговаривает. Подождите, я сейчас открою эту дверь.

— Но я не хочу входить к нему! — воскликнула королева, отпрянув назад.

— Я вам не предлагаю этого, — сказал доктор. — Я предлагаю вам только войти в первую комнату, и оттуда, не боясь увидеть или быть увиденной, вы услышите все, что будет говориться в комнате раненого.

— Вся эта таинственность, эти приготовления пугают меня, — прошептала королева.

— Что же будет, когда вы услышите его! — ответил доктор.

И он один вошел к Шарни.

Раненый был одет в форменные панталоны, на которых доктор заботливо расстегнул пряжки; его сильные и стройные ноги были обтянуты шелковыми чулками с узором из перламутрово-опаловых спиралей; руки в измятых батистовых рукавах вытянулись и застыли, как у трупа. Он пытался приподнять с подушки тяжелую, точно налитую свинцом голову.

По лбу его струился горячий бисерный пот, приклеивая к вискам развившиеся локоны.

Поверженный, раздавленный, неподвижный, он стал уже только мыслью, только чувством, только отражением; тело его жило лишь в том огоньке, что все время сам собой вспыхивал, колеблясь, в его мозгу, как огарок в алебастровом ночнике.

Мы не напрасно выбрали такое сравнение, потому что этот огонек — единственное, что оставалось в сознании Шарни, — фантастически и мягко освещал отдельные подробности, которые память сама по себе не могла бы превратить в долгие поэмы.

Он рассказывал сам себе о встрече и поездке в фиакре из Парижа в Версаль с немецкой дамой.

— Немка! Немка! — повторял он.

— Да, немка. Мы это знаем, — сказал доктор. — Дорога в Версаль.

— Французская королева! — внезапно воскликнул больной.

— Э! — сказал Луи, заглянув в комнату, где находилась королева. — Вот так. Что вы об этом скажете, ваше величество?

— Вот что ужасно, — шептал Шарни, — любить ангела, женщину, любить безумно, быть готовым отдать за нее жизнь и, подойдя к ней, увидеть перед собой только королеву, одетую в бархат и золото, увидеть металл, ткань, но не сердце!

— О! — с принужденным смехом произнес доктор.

Шарни не обратил внимания на реплику.

— Я любил бы замужнюю женщину. — продолжал он. — Я любил бы ее безумной любовью, которая заставляет забыть обо всем. И я сказал бы этой женщине: "Нам остается несколько несравненных дней счастья на земле, и стоят ли этих дней те, что ждут нас вне любви? Приди же, моя возлюбленная! Пока ты будешь любить меня, а я тебя, — это будет жизнью избранных душ. А потом — что ж! — потом наступит смерть, то есть та жизнь, которую мы живем в эту минуту. Поэтому насладимся же дарами любви…"

— Рассуждение построено недурно для лихорадочного мозга, — пробормотал доктор, — хотя мораль довольно свободная.

— Но ее дети!.. — вдруг с неистовством воскликнул Шарни. — Она не оставит своих двух детей.

— Вот оно, препятствие, hie nodus, — отирая пот со лба Шарни, заметил Луи, в тоне которого прозвучала благородная смесь насмешки и сострадания.

— О, — продолжал, оставаясь ко всему безразличным, молодой человек, — дети! Да ведь их можно унести под полой дорожного плаща!..

Ну, Шарни, если ты уносишь мать, которая в твоих объятиях будет не тяжелее перышка малиновки, если ты поднимаешь ее и вместо тяжести чувствуешь только любовный трепет, то почему бы тебе не унести и детей Марии… Ах!

Он пронзительно закричал.

— Дети короля — это такая тяжесть, что от их потери почувствуется пустота в половине вселенной.

Луи оставил своего больного и подошел к королеве.

Она стояла похолодевшая и дрожащая.

— Вы были правы, — сказала она. — Это больше чем бред. Если бы кто-нибудь услышал этого молодого человека, то это грозило бы ему серьезной опасностью.

— Слушайте, слушайте! — продолжал доктор.

— Нет, больше ни слова.

— Он успокаивается. Смотрите, он молится.

Действительно, Шарни приподнялся и сложил руки, устремив широко раскрытые, удивленные глаза куда-то в смутную, призрачную бесконечность.

— Мария, — говорил он звенящим, тихим голосом, — Мария, я почувствовал, что вы меня любите. О, я не стану больше говорить об этом. Ваша нога, Мария, прикоснулась к моей в фиакре, и я почувствовал, что умираю. Ваша рука легла в мою… Нет, нет, я не скажу об этом: это тайна моей жизни. Как бы ни текла кровь из моей раны, Мария, тайна не выйдет вместе с ней наружу.

Мой враг омочил свою шпагу в моей крови, но если он отчасти и отгадал мою тайну, то не отгадал вашей. Не бойтесь же ничего, Мария; не говорите мне даже, что вы меня любите; это бесполезно. Если вы краснеете, вам незачем что-то мне говорить.

— О-о! Это уже не только лихорадка — воскликнул доктор. — Смотрите, как он спокоен. Это…

— Это?.. — с беспокойством спросила королева.

— Это экстаз, ваше величество: экстаз похож на воспоминание… Это и в самом деле память души, вспоминающей о Небе.

— Я достаточно наслушалась, — прошептала королева, в смущении собираясь бежать.

Доктор резко остановил ее.

— Ваше величество, — сказал он, — что вы намерены сделать?

— Ничего, доктор; ничего.

— Но если король захочет увидеть его?

— Ах, да… О, это было бы большим несчастьем.

— Что же я скажу?

— Доктор, у меня нет ни мыслей, ни слов; это ужасное зрелище сокрушило меня.

— И вы от этого исступленного заразились лихорадкой, — тихо сказал доктор, — ваш пульс делает не меньше ста ударов.

Королева ничего не ответила, высвободила свою руку и скрылась.

XXIX

ГЛАВА, В КОТОРОЙ НАГЛЯДНО ПОКАЗАНО, ЧТО БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ТРУДНЕЕ ПОНЯТЬ, ЧЕМ БОЛЕЗНЬ ТЕЛА

Доктор постоял некоторое время в задумчивости, глядя вслед удалявшейся королеве.

— В этом дворце, — прошептал он затем, покачав головой, — есть тайны, которые не входят в область науки. Против одних я вооружаюсь ланцетом и вскрываю вены, чтобы исцелить, против других я вооружаюсь порицанием и проникаю в сердца; но удастся ли мне их вылечить?

Затем, поскольку приступ лихорадки у Шарни миновал, доктор прикрыл его глаза с блуждающим взглядом, освежил ему виски водой и уксусом, окружил его всеми теми заботами, которые превращают жгучий воздух вокруг больного в отрадный рай.

Увидев, что черты лица раненого принимают спокойное выражение, рыдания переходят во вздохи и с губ срываются только неясные звуки вместо неистовых речей, доктор сказал:

— Да, да, тут было не только влечение, но и влияние; этот бред возрастал, как бы идя навстречу визиту, который был нанесен больному. Да, человеческие атомы перемещаются, как оплодотворяющая пыльца в царстве растений; да, у мысли есть незримые пути передачи, между сердцами есть тайные связи.

Вдруг доктор вздрогнул и слегка повернулся к двери, прислушиваясь и одновременно всматриваясь.

— Это еще кто? — прошептал он.

Действительно, в другом конце коридора послышался едва различимый шелест платья.

"Не может быть, чтобы это была королева, — подумал доктор, — она не изменит своего решения, вероятно бесповоротного. Посмотрим, кто это".

Он тихо открыл вторую дверь, также выходившую в коридор, и, осторожно высунув голову, увидел в десяти шагах от себя женщину в длинном, свободно падавшем складками платье, стоявшую неподвижно, точно холодная, неподвижная статуя Отчаяния.

Была ночь; слабый огонек, горевший в коридоре, не мог осветить его от одного конца до другого. Но лунный луч из окна падал на эту фигуру и делал ее видимой до тех пор, пока облако не заслоняло луны.

Доктор осторожно вернулся к себе, перешел к первой двери и поспешно, но бесшумно отворил ее.

Женщина, притаившаяся за ней, вскрикнула, вытянула вперед руки и встретила руки доктора Луи.

— Кто там? — спросил он голосом, в котором было больше сострадания, чем угрозы, так как по неподвижности этой тени он угадал, что она слушает скорее сердцем, чем ухом.

— Я, доктор, я, — ответил ему чей-то кроткий и печальный голос.

Хотя этот голос и был знаком доктору, но вызвал в нем только смутное и отдаленное воспоминание.

— Я, Андре де Таверне, доктор.

— Ах, Боже мой, что случилось? — воскликнул тот. — Она почувствовала себя дурно?

— Она? — воскликнула Андре, — Кто это она?

Доктор понял свою неосторожность.

— Простите, я видел, как недавно по коридору проходила женщина. Может быть, это были вы?

— Ах так, — сказала Андре, — сюда до меня приходила женщина, не так ли?

Андре произнесла эти слова со жгучим любопытством, которое не оставляло никакого сомнения в вызвавшем их чувстве.

— Милое мое дитя, — сказал доктор, — мне кажется, что мы с вами играем в недомолвки. О ком вы мне говорите? Чего вы от меня хотите? Объяснитесь.

— Доктор, — начала Андре таким печальным голосом, что он тронул ее собеседника до глубины сердца, — добрый доктор, вам не удастся обмануть меня, потому что вы привыкли говорить мне только правду… Сознайтесь, что здесь недавно была женщина, сознайтесь, тем более что я ее видела.

— А кто вам сказал, что сюда никто не приходил?

— Да, но женщина, женщина, доктор.

— Несомненно, женщина, если только вы не собираетесь защищать тезис, что женщина остается женщиной лишь до сорокалетнего возраста.

— Той, что приходила, было сорок лет, доктор? — воскликнула Андре, впервые вздохнув с облегчением. — А!..

— Говоря "сорок", я еще сбавляю ей добрых пять-шесть лет; но к друзьям надо относиться любезно, а госпожа де Мизери принадлежит к числу моих друзей, и даже добрых друзей.

— Госпожа де Мизери?

— Само собой разумеется.

— Сюда приходила действительно она?

— А почему, черт возьми, я стал бы скрывать от вас, если сюда приходил кто-нибудь другой?

— О, потому что…

— Положительно, все женщины одинаковы: их невозможно понять. А между тем я думал, что знаю хоть вас, по крайней мере. Но нет! Оказывается, что я вас знаю не лучше, чем других! Это хоть кого может свести с ума.

— Добрый, милый доктор!

— Ну довольно. Перейдем к делу.

Андре с беспокойством взглянула на него.

— Ей стало хуже? — спросил он.

— Кому?

— Да королеве же, черт возьми!

— Королеве?

— Ну да, королеве, к которой звала меня только что приходившая за мной госпожа де Мизери. У королевы снова удушье и сердцебиение. Неприятная болезнь, милая барышня Андре, неизлечимая. Дайте же мне последние сведения о ее положении, если вы пришли от нее, и вернемся к ней.

При этом доктор Луи сделал движение, говорившее о его намерении покинуть место, где он находился.

Но Андре, у которой отлегло от сердца, тихо остановила его.

— Нет, милый доктор, — сказала она. — Я пришла сюда не от королевы. Я даже не знала о ее страданиях. Бедная королева! Если бы я знала… Послушайте, доктор, простите меня, я сама не понимаю, что говорю.

— Я это вижу.

— И не только то, что говорю, но и то, что делаю.

— О, я-то знаю, что вы делаете: вы собираетесь упасть в обморок.

Действительно, Андре выпустила руку доктора, ее похолодевшая рука бессильно повисла вдоль тела, она пошатнулась, холодная и бледная как смерть.

Доктор подхватил ее, привел в чувство, постарался ободрить.

Андре сделала над собой страшное усилие. Эта стойкая душа, которую никогда не могло сломить ни физическое, ни нравственное страдание, напрягла свою стальную силу.

— Доктор, — сказала Андре, — вы знаете, что я нервная и что темнота наводит на меня жуткий страх. Я заблудилась в темноте, отсюда мое странное состояние.

— А на кой черт вы лезете в темноту? Кто вас заставляет? Ведь никто вас сюда не посылал, ничто вас не заставляло.

— Я не сказала "ничто", доктор, я сказала "никто".

— Ах-ах! Это тонкости, моя милая больная. Здесь не очень-то удобно ими заниматься. Пойдемте куда-нибудь в другое место, особенно если вы пришли сюда надолго.

— Десять минут, доктор, больше я у вас не прошу.

— Десять минут, договорились; но не стоя. Мои ноги положительно отказываются от такого способа разговаривать. Пойдемте, сядем.

— Где?

— На банкетке в коридоре, если хотите.

— Вы думаете, нас никто не услышит, доктор? — со страхом спросила Андре.

— Никто.

— Даже раненый, что лежит там? — продолжала она тем же тоном, указывая на едва освещенную мягким голубоватым светом комнату, в которую пытался проникнуть ее взгляд.

— Нет, — ответил доктор, — и даже этот бедный малый; если нас и услышит кто-нибудь, то уж, наверно, не он.

Андре стиснула руки.

— О Боже мой! Ему, значит, очень плохо? — спросила она.

— Да, не особенно хорошо. Но поговорим о том, что вас привело сюда… Скорее, дитя мое, скорее! Вы же знаете, что королева ждет меня.

— Но, доктор, — со вздохом произнесла Андре, — ведь мы об этом, кажется, и говорим.

— Как? О господине де Шарни?

— Да, доктор, речь идет о нем, и я пришла узнать, в каком он состоянии.

Доктор ответил ледяным молчанием на эти слова, которые, между тем, должен был ожидать. Он в эту минуту сравнивал поведение Андре и королевы; он видел, что обе женщины исполнены одним и тем же чувством, а по симптомам полагал, что это чувство — страстная любовь.

Андре, которая не знала о визите королевы и не могла прочесть в мыслях доктора всю его грустную благожелательность и милосердную жалость, приняла это молчание за порицание, может быть несколько сурово выраженное; этот укор, хотя и немой, заставил ее принять обычный гордый вид.

— По-моему, вы можете простить мне этот поступок, доктор, — сказала она, — так как господин де Шарни страдает от раны, полученной на дуэли, а нанес эту рану мой брат.

— Ваш брат! — воскликнул доктор Луи. — Господина де Шарни ранил господин Филипп де Таверне?

— Да.

— О! Но я не знал этого обстоятельства.

— Зато теперь, когда вы знаете его, вы понимаете, что я была обязана узнать, в каком положении здоровье господина де Шарни?

— Конечно, дитя мое, — сказал добряк-доктор, радуясь случаю проявить снисходительность. — Я не знал и не мог угадать настоящей причины.

Он сделал на двух последних словах особенное ударение, желая показать Андре, что принимает ее объяснение лишь с большими оговорками.

— Послушайте, доктор, — сказала Андре, положив обе руки на руку своего собеседника и глядя ему прямо в глаза, — отчего вы не высказываете вашу мысль до конца?

— Я уже высказал ее. Зачем бы мне оставлять ее недоговоренной?

— Дуэль между дворянами весьма обычное дело, такие происшествия случаются ежедневно.

— Единственное, что могло бы придать некоторое значение этой дуэли, — это если бы наши молодые люди дрались из-за женщины.

— Из-за женщины, доктор?

— Да. Из-за вас, например.

— Из-за меня! — с глубоким вздохом произнесла Андре. — Нет, доктор, господин де Шарни дрался не из-за меня.

Доктор сделал вид, что удовольствовался этим ответом, но ему захотелось так или иначе получить объяснение вздоху.

— В таком случае я понимаю, — сказал он, — это ваш брат послал вас, чтобы иметь точные известия о здоровье раненого…

— Да, меня послал брат. Да, доктор! — воскликнула Андре.

Теперь доктор взглянул ей в глаза.

"Я все-таки узнаю, что у тебя на сердце, непреклонная душа", — подумал он.

— Я вам сейчас скажу всю правду, — продолжал он громко, — как сказал бы каждому, кто заинтересован в том, чтобы ее знать. Передайте же мои слова вашему брату, и пусть он примет соответствующие меры… Вы понимаете…

— Нет, доктор, я не могу понять, что вы хотите сказать этими словами: "Пусть он примет соответствующие меры".

— Вот в чем дело. Дуэль, даже в настоящее время, не может быть приятна королю. Король не требует соблюдения эдиктов о дуэлях — это правда; но если дуэль получает слишком большую огласку, то его величество ссылает или сажает в тюрьму ее участников.

— Это верно, доктор.

— А когда, на несчастье, дело кончается смертью… О, тогда король неумолим. Так вот, посоветуйте вашему брату скрыться куда-нибудь на некоторое время.

— Доктор, — воскликнула Андре, — значит, господин де Шарни очень плох?

— Послушайте, милая барышня, я вам обещал сказать всю правду. Вот она: вы видите этого бедного юношу, который спит, или, скорее, хрипит, в той комнате?

— Да, доктор, — сказала Андре сдавленным голосом, — и что же?..

— Так вот, если завтра к этому часу он не будет вне опасности, если только что начавшаяся и пожирающая его лихорадка не прекратится, то, повторяю, завтра в этот час господин де Шарни будет покойником.

Андре, чувствуя, что готова громко вскрикнуть, сдавила себе горло и глубоко вонзила ногти в тело, чтобы физической болью немного заглушить муку, раздиравшую ее сердце.

Луи не мог прочесть на ее лице этой мучительной борьбы.

Андре держалась как спартанка.

— Мой брат не станет бежать, — сказала она. — Он дрался с господином де Шарни в честном бою; если он имел несчастье ранить его, то сделал это защищая себя; если он убил, то один Бог будет ему судьей.

"Она пришла не ради себя, — сказал себе доктор. — Значит, ради королевы. Посмотрим, была ли королева настолько легкомысленна?"

— А как смотрит на эту дуэль королева? — спросил он.

— Королева? Не знаю, — ответила Андре. — Что королеве до этого?

— Но ведь, я полагаю, господин де Таверне пользуется ее расположением?

— Что ж, он остался невредим; будем надеяться, что ее величество выступит сама в защиту моего брата, если его будут обвинять.

Луи, видя, что его двойная гипотеза разбита с обеих сторон, признал себя побежденным.

"Я не психолог, — сказал он себе, — я только хирург. Какого черта мне, так хорошо знающему игру мускулов и нервов, соваться в игру женских прихотей и страстей?".

— Мадемуазель, вы узнали то, что вас интересовало. Заставите вы господина де Таверне бежать или нет — это ваше дело. Что касается меня, то мой долг постараться спасти этой ночью раненого; иначе смерть, спокойно делающая свое дело, похитит его у меня через двадцать четыре часа. Прощайте.

И он осторожно, но решительно захлопнул перед ней дверь.

Андре судорожным движением провела рукой по лбу и увидела, что осталась одна, наедине с ужасной действительностью. Ей почудилось, что смерть, о которой только что так холодно говорил доктор, уже опускается над этой комнатой и проходит в белом саване по темному коридору.

Ледяное дыхание зловещего призрака сковало ее члены; она убежала в свою комнату, заперлась на ключ и бросилась на колени перед своей кроватью.

— Господи! — воскликнула она с безумным жаром, проливая потоки жгучих слез, — Господи! Ты не можешь быть несправедливым, ты не можешь быть безрассудным, ты не можешь быть жестоким, Господи! Ты всесилен, ты не позволишь умереть этому молодому человеку, который не делал зла и которого любят на этой земле. Господи! Мы, ничтожные люди, истинно верим лишь в могущество твоих благодеяний, хотя всегда трепещем перед могуществом твоего гнева. Но я, я, умоляющая тебя, — достаточно испытала на этой земле, достаточно страдала, не совершив никакого преступления, и никогда не жаловалась тебе, никогда не сомневалась в тебе. И если сегодня, когда я прошу тебя, когда заклинаю тебя, когда требую, когда хочу, чтобы этот молодой человек остался жив, — если сегодня ты откажешь мне, о Господи, то я скажу, что ты против меня употребил во зло все свои силы, что ты — бог черного гнева, бог неведомого мщения, я скажу… О, я богохульствую, прости меня! Я богохульствую… и ты меня не караешь! Прости, прости! Ты воистину бог милосердия и сострадания.

Андре почувствовала, что взгляд ее гаснет, тело слабеет; она упала навзничь, безжизненная, с разметавшимися волосами, и лежала на паркете словно мертвая.

Когда она пробудилась от ледяного сна, когда к ней вернулись и сознание, и видения, и муки, она с каким-то зловещим выражением прошептала:

— Господи, ты был немилосерден: ты наказал меня тем, что я люблю его! О да, я его люблю; разве этого не достаточно? Неужели теперь ты еще отнимешь его у меня?

XXX

БРЕД

Бог, вне сомнения, услышал молитву Андре. Господин де Шарни не умер от приступа лихорадки.

На следующий день, пока Андре жадно впитывала доносившиеся до нее новости о раненом, сам он благодаря попечениям доброго доктора Луи переходил от смерти к жизни. Воспаление отступило перед жизненной энергией и лекарствами. Начиналось выздоровление.

Как только Шарни мог считаться спасенным, Луи стал заниматься им вполовину меньше: пациент утратил для него прежний интерес. Для врача человек мало что значит, особенно если он выздоравливает или хорошо себя чувствует.

Лишь через неделю, в течение которой Андре совсем успокоилась, Луи, у которого было тяжело на сердце от откровений больного во время приступа, счел за благо приказать перенести Шарни в более отдаленное место; он хотел обмануть бред переменой обстановки.

Однако Шарни при первых же попытках удалить его взбунтовался. Подняв на доктора сверкающие гневом глаза, он заявил, что находится у короля и что никто не имеет права выгонять человека, которому дал приют его величество.

Доктор, не отличавшийся терпением с несговорчивыми больными, просто-напросто позвал четырех лакеев и приказал им унести больного.

Но Шарни вцепился в деревянную раму кровати, сильно ударил одного из лакеев и, совсем как Карл XII в Бендерах, пригрозил тем же остальным.

Доктор Луи попробовал воздействовать уговорами. Шарни сначала рассуждал довольно логично, но, так как лакеи не оставляли его в покое, он так напряг свои силы, что рана открылась и вместе с хлынувшей кровью его стал покидать разум. Начался новый приступ бреда, более сильный, чем первый.

Он стал кричать, что его хотят удалить, чтобы лишить видений, посещавших его во сне, но что это ни к чему не приведет: видения будут всегда улыбаться ему, он любим, его будут навещать наперекор доктору; женщина, любящая его, занимает такое положение, что не боится ничьих запретов.

При этих словах доктор, дрожа, поспешил отослать лакеев и снова принялся за рану, повторив все с самого начала. Решив позаботиться сперва о теле, а потом уже о рассудке, он привел тело в удовлетворительное состояние, но не мог остановить бред, что начинало его пугать, поскольку помутнение разума у больного могло перейти в безумие.

За один день положение настолько ухудшилось, что доктор Луи стал думать о сильнодействующих средствах. Больной губил не только себя, но и королеву; он не говорил, а кричал, не вспоминал, а выдумывал и, что хуже всего, в светлые минуты — а их случалось немало — был безумнее, чем в бреду.

В этом крайне затруднительном положении Луи, который не мог опереться на авторитет короля, поскольку на него ссылался сам больной, решил пойти к королеве и все рассказать ей. Для этого он выбрал момент, когда Шарни спал, устав рассказывать свои сны и призывать свое видение.

Доктор нашел Марию Антуанетту задумчивой и в то же время обрадованной его приходу: она предполагала, что доктор сообщит ей хорошие вести о больном.

Поэтому она очень удивилась, когда на первый же ее вопрос Луи резко ответил, что больному очень плохо.

— Как? — воскликнула королева. — Вчера ему было совсем хорошо.

— Нет, ваше величество, ему было очень плохо.

— Но я посылала Мизери, и вы дали ей о больном утешительные сведения.

— Я ошибался и хотел вас тоже ввести в заблуждение.

— Что это значит? — сильно побледнев, ответила королева. — Если ему плохо, к чему скрывать это от меня? Чего мне бояться, доктор, разве только несчастья, увы, весьма обычного?

— Ваше величество…

— А если ему лучше, то зачем возбуждать во мне беспокойство, вполне естественное, когда речь идет о верном слуге короля?.. Отвечайте же мне откровенно и определенно. Как обстоит дело с болезнью? Как обстоит дело с больным? Есть ли опасность?

— Для него опасность меньше, чем для других, ваше величество.

— Опять начинаются загадки, доктор, — нетерпеливо сказала королева. — Объяснитесь.

— Это не очень легко, ваше величество, — ответил доктор. — Все, что я могу сообщить вам, — это то, что болезнь графа де Шарни чисто душевная. Рана лишь дополнение к его страданиям, она только повод для бреда.

— Душевная болезнь! У господина де Шарни!

— Да, ваше величество; я называю душевной всякую болезнь, которую нельзя определить при помощи скальпеля. Избавьте меня, ваше величество, от дальнейших разъяснений.

— Вы хотите сказать, что граф… — настаивала королева.

— Вы желаете слышать это? — спросил доктор.

— Конечно, желаю.

— В таком случае я хочу сказать, что граф влюблен, — вот что я хочу сказать. Ваше величество требует объяснения, я его даю.

Королева слегка передернула плечами, точно желая сказать: "Велика беда!"

— Вы думаете, что от этого выздоравливают, как от раны, ваше величество? — продолжал доктор. — Нет, болезнь становится все тяжелее, и из проходящего бреда господин де Шарни впадет в смертельную мономанию. И тогда…

— Тогда, доктор?

— Вы погубите этого молодого человека, ваше величество.

— Право, доктор у вас удивительная манера выражаться. Я погублю этого молодого человека! Разве я виновата в том, что он безумствует?

— Конечно.

— Вы меня положительно возмущаете, доктор.

— Если вы не виноваты в этом сейчас, — продолжал неумолимый доктор, пожимая плечами, — то будете виноваты впоследствии.

— Дайте же мне совет… Это ваша обязанность как доктора, — несколько смягчившись сказала королева.

— То есть вы хотите, чтобы я прописал рецепт?

— Если вам угодно.

— Вот он. Молодой человек должен быть излечен или целебным бальзамом, или железом; женщина, имя которой он ежеминутно призывает, должна или убить, или исцелить его.

— Вы всегда впадаете в крайности, — сказала с прежним нетерпением королева. — Убить… исцелить… Какие громкие слова! Разве человека убивают суровостью? Разве несчастного безумца исцеляют улыбкой?

— Ну, если вы так недоверчивы, — сказал доктор, — то мне остается только засвидетельствовать вашему величеству мое нижайшее почтение.

— Но, послушайте, прежде всего во мне ли дело?

— Я ничего об этом не знаю и не хочу знать; я только повторяю вам, что господин де Шарни — разумный безумец, которого рассудок может сделать безумным и убить, а безумие — сделать разумным и исцелить. Так что, если вы желаете освободить этот дворец от криков, видений и скандала, вам придется принять какое-то решение.

— Какое?

— Ну вот, какое? Я только прописываю рецепты, я не даю советов. Разве я могу быть вполне уверен в том, что действительно слышал то, что слышал, и видел то, что видели мои глаза?

— Ну, предположим, что я вас поняла. Что же из этого выйдет?

— Два счастливых исхода. Один — лучший и для вас, и для всех нас — состоит в том, что больной, пораженный в сердце ударом непогрешимого стилета, именуемого рассудком, увидит, как прекращается его начавшаяся агония; другой… что ж, другой… Простите, ваше величество, я ошибался, видя два выхода из этого лабиринта. Для Марии Антуанетты, для французской королевы, может быть только один выход.

— Я понимаю вас; вы высказались откровенно, доктор. Женщина, из-за которой господин де Шарни потерял рассудок, должна ему вернуть его добровольно или насильно.

— Прекрасно. Именно так.

— Она должна иметь мужество пойти и вырвать у него эти видения, эту грызущую его змею, свернувшуюся клубком на дне его души.

— Да, ваше величество.

— Скажите, чтобы предупредили мадемуазель де Таверне, например.

— Мадемуазель де Таверне? — переспросил доктор.

— Да. Вы позаботитесь о том, чтобы больной мог принять нас в приличной обстановке.

— Это уже сделано, ваше величество.

— И надо действовать без пощады?

— Это необходимо.

— Но, — прошептала королева, — идти затем, чтобы принести человеку жизнь или смерть, — это тяжелее, чем вы думаете.

— Я делаю это ежедневно, когда мне приходится встречаться с неизвестной болезнью. Как мне бороться с ней: лекарством, убивающим болезнь, или лекарством, убивающим больного?

— А вы уверены в том, что убьете больного? — дрожа спросила королева.

— Э! — мрачно отозвался доктор. — Почему бы не умереть одному человеку ради чести королевы, когда такое множество людей умирает ежедневно из-за прихоти короля? Пойдемте, ваше величество, пойдемте!

Андре не смогли найти, и королева, вздохнув, последовала за доктором.

Было одиннадцать часов утра. Шарни, одетый, спал в кресле после волнений страшной ночи. Тщательно закрытые ставни едва пропускали слабый дневной свет. Все было приспособлено к тому, чтобы щадить нервную чувствительность больного — главную причину его страданий.

Никаких звуков, никаких прикосновений, ничего раздражающего зрение. Доктор Луи искусно уничтожал любой повод, который мог вызвать обострение болезни; и все же, решив нанести ей сильный удар, он не отступил перед возможностью приступа, который мог убить больного. Правда, он же мог его и спасти.

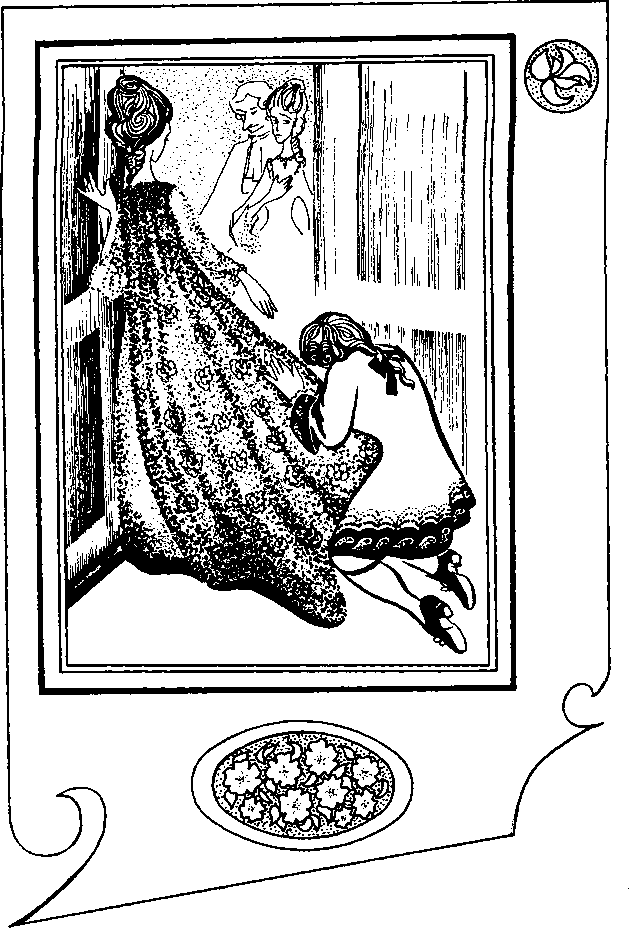

Королева, одетая в утреннее платье и причесанная с непринужденным изяществом, поспешно вошла в коридор, который вел к комнате Шарни. Доктор советовал ей не колебаться, не раздумывать, а войти решительно и быстро для того, чтобы произвести более сильное впечатление.

Поэтому королева так энергично повернула резную ручку первой двери, ведущей в переднюю, что женщина, закутанная в мантилью и нагнувшаяся у двери комнаты Шарни, едва успела выпрямиться и принять спокойный вид, с которым не вязалось ее расстроенное лицо и дрожащие руки.

— Андре? — с изумлением спросила королева. — Вы здесь?

— Я? — побледнела и смутилась Андре, — я? Да, ваше величество. Но ведь и ваше величество сами здесь?

— О, дело осложняется, — прошептал доктор.

— Я вас везде искала, — продолжала королева. — Где же вы были?

В этих словах королевы не слышалось ее обычной доброты. Они казались прелюдией допроса, симптомом подозрения.

Андре встревожилась; больше всего на свете она боялась, как бы ее неосторожный поступок не послужил ключом к разгадке ее чувств, которых она сама страшилась. Поэтому, при всей своей гордости, она решила солгать.

— Здесь, вы видите.

— Конечно, вижу; но каким образом вы очутились здесь?

— Ваше величество, — ответила Андре, — мне сказали, что вы велели искать меня; я пришла.

Королева, еще не отказываясь от подозрений, продолжала настаивать:

— Но как вы угадали, куда я шла? — спросила она.

— Это было легко, ваше величество. Вы были с господином доктором Луи, и так как вас видели проходящей по малым апартаментам, то вы могли направляться только в этот флигель.

— Вы отгадали верно, — заметила королева, все еще колеблясь, но уже с меньшей суровостью, — да, верно.

Андре сделала последнее усилие.

— Ваше величество, — сказала она, улыбаясь, — если у вас есть намерение скрываться, то не следует показываться в открытых галереях, как вы только что сделали, идя сюда. Когда королева проходит по террасе, мадемуазель де Таверне видит ее из своей комнаты, и вовсе не трудно, заметив кого-то издали, последовать за ним и даже опередить.

"Она права, — сказала себе королева, — сто раз права. У меня несчастная привычка никогда не угадывать; мало размышляя сама, я не думаю о сообразительности других".

Королева почувствовала необходимость быть снисходительной, может быть, потому, что ощущала потребность в наперснице.

Ее душа, впрочем, не была смесью кокетства и недоверия, как душа обычных женщин; королева верила в тех, к кому была привязана, ибо знала, что сама может любить. Женщины, которые не доверяют себе, еще больше не доверяют другим. Великое несчастье, наказывающее кокеток, — то, что они никогда не верят в чувства своих возлюбленных.

Поэтому Мария Антуанетта очень скоро забыла о впечатлении, которое произвела на нее мадемуазель де Таверне перед дверью Шарни. Взяв за руку Андре, она заставила ее повернуть ключ этой двери, и, поспешно пройдя вперед, вошла в комнату больного, оставив снаружи доктора и Андре.

Та, увидев, что королева скрылась, подняла к нему взгляд, полный гнева и скорби, похожий на неистовое проклятие.

Доктор взял ее под руку и, шагая вместе с ней взад и вперед по коридору, спросил:

— Как вы думаете, это ей удастся?

— Что такое удастся, Боже мой? — сказала Андре.

— Перевести в другое место бедного безумца, который умрет здесь, если продолжится его лихорадка.

— А в другом месте он выздоровеет? — воскликнула Андре.

Доктор взглянул на нее с изумлением и тревогой.

— Думаю, что да.

— О, тогда пусть ей это удастся! — сказала бедная девушка.

XXXI

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Между тем королева подошла прямо к креслу Шарни.

Больной поднял голову, услышав стук каблуков по паркету.

— Королева! — прошептал он, пытаясь встать.

— Да, королева, сударь, — поспешно сказала Мария Антуанетта, — королева, которой известно, как старательно вы теряете тут рассудок и жизнь; королева, которую вы оскорбляете в своих сновидениях; королева, которую вы оскорбляете наяву; королева, которая заботится о своей чести и о вашей безопасности! Вот почему она пришла к вам, сударь, и не так вы должны были бы встретить ее.

Шарни поднялся, весь дрожа, в полном смущении; при последних словах королевы он упал на колени, настолько раздавленный физическими и нравственными страданиями, что, виновато склонясь, и не мог, и не хотел подняться.

— Может ли быть, — продолжала королева, тронутая этим почтением и молчанием, — может ли быть, чтобы дворянин, который прежде считался одним из самых верных, стал, как враг, посягать на доброе имя женщины? Заметьте, господин де Шарни, что с самой первой нашей встречи та, которую вы увидели, та, что предстала перед вами, не была королевой, она была женщиной, и вы никогда не должны этого забывать.

Шарни, увлеченный этими словами, вырвавшимися из сердца, хотел попытаться произнести хотя бы слово в свою защиту, но Мария Антуанетта не дала ему на это времени.

— Что же станут делать мои враги, — продолжала она, — если вы подаете пример предательства?

— Предательства… — прошептал Шарни.

— Сударь, извольте выбирать. Или вы безумец — и тогда я лишу вас возможности делать зло; или вы предатель — и тогда я накажу вас.

— Ваше величество, не говорите, что я предатель. В устах королей это обвинение предшествует смертному приговору, в устах женщины оно покрывает человека позором. Как королева убейте меня, но как женщина пощадите.

— В здравом ли вы уме, господин де Шарни? — изменившимся голосом спросила королева.

— Да, ваше величество.

— Сознаете ли вы свою вину по отношению ко мне и свое преступление против… короля?

— Боже мой! — прошептал несчастный.

— Потому что вы все, господа дворяне, слишком легко забываете, что король — супруг той женщины, которую вы все оскорбляете, осмеливаясь поднимать на нее глаза; король — отец вашего будущего государя, моего дофина. Король выше и лучше вас всех, это человек, которого я почитаю и люблю.

— О, — прошептал Шарни с глухим стоном; чтобы не упасть, он должен был опереться одной рукой о паркет.

Стон Шарни пронзил сердце королевы. В угасшем взоре молодого человека она прочла, что полученный им удар станет смертельным, если она тотчас же не вырвет из раны пущенную ею стрелу.

Вот почему, будучи милосердной и доброй, королева испугалась бледности и слабости виновного; был момент, когда она готова была позвать на помощь.

Но, сообразив, что доктор и Андре неправильно истолкуют этот обморок Шарни, она подняла его собственноручно и сказала:

— Поговорим: я — как подобает королеве, вы — как подобает мужчине. Доктор Луи пытался вас вылечить; эта рана, которая была пустяком, становится все серьезнее вследствие неуравновешенности ваших мыслей. Когда же эта рана излечится? Когда вы перестанете доставлять доброму доктору неприличное зрелище безумия, вызывающего в нем тревогу? Когда вы уедете из дворца?

— Ваше величество, — прошептал Шарни, — вы прогоняете меня… я ухожу, я ухожу.

Он сделал такое порывистое движение к двери, что потерял равновесие и, покачнувшись, упал прямо на руки королевы, стоявшей на его пути.

Едва только он почувствовал прикосновение горячей груди, остановившей его падение, едва оказался в невольном объятии поддерживавших его рук, как рассудок совершенно оставил его, губы открылись, из них вырвался пламенный вздох, который не был словом и не дерзал быть поцелуем.

Королева, взволнованная этим прикосновением и смягченная этой слабостью, едва успела опустить неподвижное тело в кресло и хотела убежать. Но голова Шарни откинулась назад; она билась о спинку кресла, на губах показалась розоватая пена, а со лба на руку Марии Антуанетты упала теплая красноватая капля.

— О, тем лучше, — прошептал он, — тем лучше! Я умираю, убитый вами.

Королева забыла обо всем. Она опять подошла к нему, обняла его, прижала его безжизненную голову к своей груди и приложила холодную как лед руку к сердцу молодого человека.

Любовь сделала чудо. Шарни воскрес. Он открыл глаза: сознание вернулось к нему. Женщина ужаснулась при мысли, что оставляет воспоминание там, где хотела сказать последнее "прости".

Она сделала три шага к двери с такой поспешностью, что Шарни едва успел удержать ее за край платья, воскликнув:

— Ваше величество, во имя моего благоговения перед Богом, хотя оно меньше моего благоговения перед вами…

— Прощайте, прощайте! — сказала королева.

— Ваше величество, о, простите меня!

— Я прощаю вас, господин де Шарни.

— Ваше величество, один последний взгляд.

— Господин де Шарни, — сказала королева, дрожа от волнения и гнева, — если вы не худший из людей, то сегодня вечером или завтра утром вы либо умрете, либо оставите этот дворец.

Когда королева приказывает такими словами — она просит. Шарни в экстазе сложив руки, на коленях подполз к ногам Марии Антуанетты.

Она уже открыла дверь, чтобы скорее убежать от опасности.

Андре, с самого начала разговора не спускавшая жадного взгляда с этой двери, увидела молодого человека коленопреклоненным, а королеву — близкой к обмороку; она увидела, что его глаза сияют надеждой и гордостью, между тем как померкшие глаза королевы потуплены.

Пораженная в самое сердце, отчаявшаяся, полная ненависти и презрения, Андре все же не склонила голову. Когда она смотрела на возвращавшуюся королеву, ей казалось, что Господь излишне щедро одарил эту женщину, дав ей вдобавок трон и красоту: ведь он только что подарил ей эти полчаса с г-ном де Шарни.

Доктор же видел слишком многое, чтобы замечать подробности.

Думая только об успехе переговоров, предпринятых королевой, он ограничился вопросом:

— Ну что, ваше величество?

Королеве понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя и вновь обрести голос, заглушенный ударами ее сердца.

— Что он сделает? — повторил доктор.

— Он уедет, — прошептала королева.

И не обращая внимания на нахмурившую брови Андре и на потиравшего руки Луи, она быстро прошла по коридору, машинально закуталась в накидку с кружевными рюшами и вернулась в свои апартаменты.

Андре пожала руку доктора, который поспешил к своему больному; потом торжественным, как у призрака, шагом она вернулась в свою комнату — с опущенной головой, остановившимся взглядом, без единой мысли.

Она даже не подумала спросить о приказаниях королевы. Для такой натуры, как Андре, королева — ничто, соперница — все.

Шарни, вновь порученный заботам Луи, казался совсем другим человеком, чем накануне.

Стараясь преувеличить свои силы, показывая себя смелым до бахвальства, он обратился к доктору с такими торопливыми и энергичными расспросами о своем выздоровлении, о режиме, которого надо придерживаться, о способе перевозки, что Луи заподозрил еще более опасный рецидив болезни, вызванный новой навязчивой идеей.

Но Шарни скоро вывел его из заблуждения; он был похож на раскаленное в огне железо, краснота которого уменьшается на глазах по мере ослабления огня. Оно черное, и уже ничего не говорит взору; но оно еще достаточно горячо, чтобы истребить все, что к нему поднесут.

Луи видел, что к молодому человеку вернулись спокойствие и здравомыслие. Шарни в самом деле стал так рассудителен, что счел необходимым объяснить медику внезапную перемену своего решения.

— Королева, — сказал он, — пристыдив, исцелила меня больше, чем могла бы это сделать ваша наука, милый доктор, самыми лучшими лекарствами. Видите ли, подействовать на мое самолюбие — значит укротить меня, как укрощают лошадь удилами.

— Тем лучше, тем лучше, — прошептал доктор.

— Да, я помню, один испанец — они ведь все порядочные хвастуны, — говорил мне, желая доказать силу своей воли, как на одной дуэли, на которой он был ранен, ему достаточно было пожелать, чтобы его кровь не текла, так как вид ее доставлял удовольствие его противнику, и она останавливалась. Я смеялся тогда над этим испанцем, а между тем я теперь немного напоминаю его; если бы моя лихорадка и этот бред, который вы мне ставите в упрек, пожелали вернуться, то бьюсь об заклад, что я прогнал бы их, сказав: "Бред и лихорадка, вы больше не появитесь".

— Мы знаем примеры такого явления, — серьезно заметил доктор. — Во всяком случае, позвольте мне вас поздравить. Вы исцелились и душевно?

— Ода!

— В таком случае вы не замедлите увидеть, как велика связь между психическим и физическим миром человека. Это прекрасная теория, и я изложил бы ее в книге, если бы у меня было время. Здоровый духом, вы через неделю выздоровеете и телом.

— Благодарю вас, милый доктор!

— И для начала вы уедете отсюда?

— Когда вам будет угодно. Хоть сию минуту.

— Подождем до вечера, не будем торопиться. Крайности всегда опасны.

— Подождем до вечера, доктор.

— Вы поедете далеко?

— На край света, если нужно.

— Это слишком далеко для первого выезда, — с прежним невозмутимым спокойствием сказал доктор. — Удовольствуемся пока Версалем, а?

— Хорошо, Версалем, если вам это угодно.

— Мне кажется, чтобы вылечиться от раны, незачем высылать вас в чужие страны, — заметил доктор.

Это притворное хладнокровие окончательно заставило Шарни быть настороже.

— Правда, доктор. У меня есть свой дом в Версале.

— Вот то, что нам нужно. Вас туда перенесут сегодня вечером.

— Но вы меня не так поняли, доктор; я собирался объехать свои поместья.

— Так я вам и поверю! Ваши поместья, черт возьми! Но они не на краю же света.

— Они на границе Пикардии, в пятнадцати или восемнадцати льё отсюда.

— Вот как!

Шарни пожал руку доктору, как бы благодаря его за деликатность.

Вечером те же четыре лакея, которых Шарни так грубо выпроводил прежде, донесли его на руках до кареты, ожидавшей у служебных ворот.

Король, проведя весь день на охоте, только что поужинал и лег спать. Шарни, которого несколько беспокоила мысль, что он уедет, не простившись с королем, совершенно успокоился, когда доктор обещал объяснить отъезд больного необходимостью переменить место.

Перед тем как сесть в карету, Шарни доставил себе мучительное удовольствие — смотреть до последней минуты на окна апартаментов королевы. Никто не мог этого увидеть: один из лакеев, несший факел, освещал дорогу, а не лицо молодого человека.

На ступеньках Шарни встретил лишь нескольких своих друзей-офицеров; их предупредили заранее, так что его отъезд не выглядел бегством.

Провожаемый до кареты этими веселыми товарищами, Шарни мог позволить своим глазам бродить по окнам: у королевы они сияли огнями. Ее величество, чувствуя себя не совсем здоровой, принимала своих дам в спальне.

Окна Андре, мрачные и темные, скрывали за складками камковых занавесок женщину, охваченную тревогой и дрожью; оставаясь незамеченной, она следила за каждым движением больного и его свиты.

Наконец карета отъехала, но так медленно, что можно было слышать цокот каждой подковы на гулких плитах.

— Если он не мой, — прошептала Андре, — то, по крайней мере, и ничей теперь.

— Если у него снова явится желание умереть, — говорил, возвращаясь к себе, доктор, — то, по крайней мере, он умрет не у меня и не на моих руках. Черт побери душевные болезни! Я ведь не врач Антиоха и Стратоники, чтобы исцелять такие заболевания.

Шарни доехал до своего дома целым и невредимым. Вечером его пришел навестить доктор и нашел его состояние настолько хорошим, что поспешил заявить: это его последний визит.

Больной поужинал мясом цыпленка и ложкой орлеанского варенья.

На другой день Шарни навестил его дядя, г-н де Сюфрен, потом г-н де Лафайет, наконец, один из придворных, посланный королем. Примерно то же повторилось на следующий день, а затем им перестали интересоваться.

Он начал вставать и выходить в сад.

Через неделю он уже выезжал на спокойной лошади; силы вернулись к нему. Поскольку его дом был все-таки недостаточно уединенным, он попросил врача своего дяди и заочно доктора Луи позволить ему отправиться в свои поместья.

Луи уверенно ответил, что передвижение есть последняя стадия излечения ран, что у г-на де Шарни превосходный экипаж, что дорога в Пикардию ровна, как зеркало, и что оставаться в Версале, имея возможность столь хорошо и столь счастливо путешествовать, было бы безумием.

Шарни велел нагрузить вещами целый фургон, простился с королем, осыпавшим его милостями, и попросил г-на де Сюфрена засвидетельствовать его почтение королеве, которая в тот вечер была нездорова и не принимала. Затем он сел в дорожный экипаж у самых ворот королевского дворца и поехал в городок Виллер-Котре, откуда должен был направиться в замок Бурсон, расположенный в одном льё от этого городка, воспетого в первых стихотворениях Демустье.

XXXII

ДВА КРОВОТОЧАЩИХ СЕРДЦА

На следующий день после того, как королева бежала от коленопреклоненного Шарни, мадемуазель де Таверне вошла, по своему обыкновению, в комнату королевы в час малого туалета, перед ранней мессой.

Королева еще никого не принимала. Она только что прочла записку г-жи де Ламотт и была в веселом настроении.

Андре была еще бледнее, чем накануне; во всем ее облике ощущалась та серьезность, та холодная сдержанность, которая невольно привлекает внимание и заставляет самых великих мира сего считаться с самыми малыми.

Одетая просто, если не сказать строго, Андре походила на вестницу несчастья, кому бы она его ни предрекала — себе или другим.

Королева была рассеянна и потому не обратила никакого внимания на медленную и суровую поступь Андре, на ее покрасневшие глаза, на матовую бледность ее висков и рук.

Она повернула голову ровно настолько, чтобы можно было расслышать ее дружеское приветствие:

— Здравствуй, милая.

Андре ждала, когда королева даст ей случай заговорить. Она ждала, твердо уверенная, что дождется этого, так как ее молчание и неподвижная поза в конце концов должны были обратить на себя взор Марии Антуанетты.

Так и случилось. Не получив другого ответа, кроме глубокого реверанса, королева полуобернулась и, глянув вбок, увидела застывшее скорбное лицо Андре.

— Боже мой! Что такое, Андре? — спросила она, обернувшись к ней совсем. — С тобой случилось несчастье?

— Большое несчастье, да, ваше величество, — ответила девушка.

— Что такое?

— Я покидаю ваше величество.

— Ты уезжаешь?

— Да, ваше величество.

— Но куда же? И что за причина этого стремительного отъезда?

— Ваше величество, я несчастлива в моих привязанностях…

Королева подняла голову.

— …семейных, — добавила, краснея, Андре.

Королева покраснела тоже, и их взгляды скрестились, точно блестящие лезвия двух шпаг.

Королева пришла в себя первая.

— Я не очень вас понимаю, — сказала она. — Ведь еще вчера вы, как мне кажется, были счастливы?

— Нет, ваше величество, — твердо ответила Андре, — вчерашний день был одним из самых несчастливых в моей жизни.

— А! — задумчиво произнесла королева и добавила: — Объяснитесь.

— Мне пришлось бы затруднять ваше величество разными подробностями, не заслуживающими вашего внимания. Моя жизнь в семье не удовлетворяет меня; мне нечего надеяться на земные блага, и я пришла просить ваше величество отпустить меня, чтобы я посвятила себя спасению своей души.

Королева встала и, хотя ей пришлось для этого сломить свою гордость, взяла Андре за руку.

— Что означает это вздорное решение? — спросила она. — Ведь и вчера, как сегодня, у вас были брат и отец? Что же, вчера они были вам менее тягостны и неприятны, чем сегодня? Неужели вы считаете меня способной оставить вас в затруднительном положении? Разве я не мать, возвращающая семью тем, у кого ее нет?

Андре задрожала всем телом, точно преступница, и, склонившись перед королевой, ответила:

— Доброта вашего величества трогает меня, но не может переубедить. Я решила покинуть двор, мне необходимо вернуться к уединенной жизни; не считайте, что я изменила своим обязанностям по отношению к вам, — я не чувствую к ним призвания.

— И все это со вчерашнего дня?

— Умоляю ваше величество не приказывать мне говорить об этом.

— Вы свободны, — с горечью сказала королева. — Однако у меня к вам было всегда столько доверия, что и вы могли бы иметь его ко мне. Впрочем, безрассудно было бы требовать ответа от того, кто не хочет говорить. Оставьте при себе свои тайны, мадемуазель; будьте вдали от меня счастливее, чем быть здесь. Помните только, что я не отнимаю своей дружбы у людей, несмотря на их капризы, и вы останетесь для меня по-прежнему другом. А теперь идите, Андре, вы свободны.

Андре сделала придворный реверанс и пошла к выходу. У двери королева ее окликнула:

— А куда вы отправляетесь?

— В аббатство Сен-Дени, ваше величество, — ответила мадемуазель де Таверне.

— В монастырь! — воскликнула королева. — О, это хорошо, мадемуазель; может быть, вам и не в чем упрекнуть себя, разве только в неблагодарности и забывчивости, что тоже немало! Вы достаточно виноваты передо мной; ступайте, мадемуазель де Таверне, ступайте.

Вслед за этим, не давая дальнейших объяснений, на которые рассчитывало доброе сердце королевы, не проявив ни смирения, ни растроганности, Андре поспешила воспользоваться разрешением королевы и исчезла.

Мария Антуанетта могла заметить и заметила, что мадемуазель де Таверне тотчас покинула дворец.

Действительно, она отправилась в дом своего отца и, как и думала, застала Филиппа в саду. Брат мечтал, в то время как сестра действовала.

Увидев Андре, которую обязанности должны были удерживать в этот час во дворце, Филипп пошел к ней навстречу, удивленный и почти испуганный.

Испуганный прежде всего мрачным выражением лица сестры, которая всегда встречала его нежной дружеской улыбкой, он начал так же, как и королева: с расспросов.

Андре объявила ему, что сейчас только отказалась от своей службы при королеве, что ее отставка принята и что она уходит в монастырь.

Филипп всплеснул руками, как человек, на которого неожиданно обрушивается несчастье.

— Как? — воскликнул он. — И ты тоже, сестра?

— Как и я тоже? Что ты хочешь этим сказать?

— Над отношениями нашей семьи с домом Бурбонов тяготеет какое-то проклятие! — продолжал он. — Ты считаешь, что вынуждена произнести монашеский обет! Ты — монахиня по влечению и по душе, ты — наименее светская из женщин и вместе с тем наименее способная к вечному повиновению требованиям аскетизма? Но в чем ты упрекаешь королеву?

— Королеву не в чем упрекнуть, Филипп, — холодно ответила Андре. — А разве ты сам еще недавно не был полон надежд на милости при дворе? Разве ты не имел больше оснований, чем кто-либо, рассчитывать на них? Отчего же ты не остался там? Отчего пробыл только три дня? Я провела там три года!

— Королева бывает иногда капризна, Андре.

— Если это и так, то ты, Филипп, как мужчина, мог бы переносить ее капризы, а я, как женщина, не должна и не хочу терпеть их. Для капризов у нее есть служанки.

— Все это, сестра, — сдержанно сказал молодой человек, — не объясняет мне, каким образом ты поссорилась с королевой.

— У нас не было ни малейшей ссоры, клянусь тебе; а разве ты поссорился с нею, Филипп, ты, отдалившийся от нее? О, она неблагодарна, эта женщина!

— Ее надо простить, Андре. Ее немного испортила лесть, но, в сущности, у нее доброе сердце.

— Доказательством может служить то, что она сделала тебе, Филипп.

— А что она сделала?

— Ты уже забыл? О, у меня память лучше твоей. Поэтому я в один и тот же день, одним и тем же решением отплатила ей и за себя и за тебя, Филипп.

— Мне кажется, ты заплатила слишком дорогой ценой, Андре; не в твои годы, не с твоей красотой отказываться от света. Берегись, дорогой мой друг, ты покидаешь его молодой и пожалеть о нем в старости; ты вернешься в него, когда будет уже поздно, огорчив своих друзей, с которыми безрассудство разлучит тебя.