Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 22. Графиня де Шарни. Часть. 1,2,3 1996.

Назад: IX ЛОЖА НА УЛИЦЕ ПЛАТРИЕР

Дальше: XVIII ОБЕЩАНИЕ

XIV

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРАБО!

Мирабо лежал в кровати: он пришел в себя. Остатки ужина, тарелки, цветы еще были на столе, являясь свидетелями столь же неумолимыми, как остатки яда в бокале рядом с постелью самоубийцы.

Жильбер торопливо подошел к графу и, взглянув на него, облегченно вздохнул.

— Все еще не так плохо, как я думал, — заметил он.

Мирабо усмехнулся.

— Вы полагаете, доктор? — спросил он.

Он покачал головой, как человек, уверенный в том, что знает о своем состоянии, по крайней мере, не меньше доктора, который иногда сознательно обманывает себя, чтобы легче было обмануть других.

На этот раз Жильбер не ограничился внешним осмотром. Он пощупал пульс — пульс был учащенный; он посмотрел язык — Мирабо еле ворочал языком и чувствовал горечь по рту; он спросил, не испытывает ли граф головной боли — голова была тяжелой и болела.

В нижних конечностях начал ощущаться холод.

Внезапно у больного возобновились спазмы, какие он испытал двумя днями раньше; у него сводило то лопатки, то ключицы, то диафрагму. Пульс, до этого, как мы сказали, учащенный, стал неровным, прерывистым.

Жильбер предписал отвлекающие средства: однажды они уже привели к улучшению.

К сожалению, то ли у больного не было сил вынести действие болезненного лекарства, то ли он не хотел выздоравливать, но, четверть часа спустя он стал жаловаться на невыносимую боль во всех местах, где стояли горчичники, и их пришлось снять.

Как только это было сделано, наметившееся было улучшение приостановилось.

В наши намерения не входит следить во всех подробностях за течением ужасной болезни; скажем только, что в то же утро по городу поползли тревожные слухи, на этот раз имевшие под собой более серьезные основания.

Поговаривали, что произошел рецидив, угрожавший жизни больного.

Только тогда стало возможным судить о том, какое огромное место может занимать в обществе человек. Весь Париж был взволнован, как в дни, когда всеобщее бедствие угрожает и отдельным гражданам, и всему населению. Как и накануне, простые парижане перегородили улицу и весь день охраняли ее, чтобы стук колес не долетал до слуха больного. Столпившиеся под окнами люди каждый час справлялись о состоянии здоровья Мирабо; им выдавались бюллетени, передававшиеся из рук в руки и мгновенно облетавшие весь Париж. Толпа сограждан осаждала дверь особняка; там были люди всех сословий, различных убеждений, будто каждая партия, как бы она ни отличалась от других, понесла бы особую утрату со смертью Мирабо. Тем временем друзья, родные и близкие великого оратора собрались во дворе, в приемных и покоях нижнего этажа, а сам больной даже не догадывался об этом столпотворении.

Мирабо и доктор Жильбер изредка обменивались несколькими словами.

— Так вы решительно хотите умереть? — спрашивал доктор.

— К чему мне жить?.. — отвечал Мирабо.

Жильбер вспомнил про обязательства, принятые Мирабо по отношению к королеве, про ее неблагодарность и не стал повторяться, пообещав себе до конца исполнить свой долг врача, отлично, впрочем, осознавая, что он не Бог и не может сделать то, что выше его сил.

Вечером того же дня Якобинский клуб прислал целую депутацию во главе с Барнавом, чтобы справиться о здоровье своего бывшего председателя. Первоначально якобинцы собирались назначить в помощники Барнаву двух Ламетов, однако те отказались.

Когда Мирабо узнал об этом обстоятельстве, он заметил:

— Я знал, что они трусливы, но не подозревал, что они еще и глупы!

В течение целых суток Жильбер не отходил от Мирабо ни на минуту. В среду вечером, около одиннадцати часов, состояние больного было удовлетворительным, и Жильбер согласился перейти в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть там несколько часов.

Прежде чем лечь, доктор приказал, чтобы его немедленно разбудили при малейшем ухудшении состояния больного.

Он проснулся на рассвете. Никто не потревожил его сна, однако он почувствовал беспокойство: ему казалось невозможным, чтобы все было хорошо.

И действительно, когда доктор сошел вниз, Тейш со слезами на глазах и в голосе сообщил ему, что графу было очень плохо, но, несмотря на сильные боли, он запретил будить доктора Жильбера.

Должно быть, больной страдал невыносимо: пульс был угрожающий, боли резко усилились, возобновились спазмы и снова началось удушье.

Неоднократно — Тейш отнес это на счет бреда — больной упоминал о королеве.

— Неблагодарные! — говорил он. — Они даже не поинтересовались, как я себя чувствую!

Потом он прибавил, словно говоря с самим собой:

— Хотел бы я знать, что она скажет завтра или послезавтра, когда узнает, что я умер.

Жильбер решил, что все будет зависеть от того, как пройдет кризис; он приготовился мужественно сражаться за его жизнь до конца и приказал поставить ему на грудь пиявки; однако пиявки будто были в сговоре с умирающим: они не держались, пришлось вместо них провести повторное кровопускание из ноги и употребить мускусные пилюли.

Приступ продолжался восемь часов. Все это время Жильбер, как искусный дуэлянт, сражался со смертью, отражая каждый ее удар, отважно бросаясь ей навстречу и мужественно перенося уколы ее шпаги. Наконец спустя восемь часов жар спал, смерть отступила, но, подобно тигру, убегающему для того, чтобы вернуться вновь, она оставила на лице больного отпечаток своих страшных когтей.

Жильбер стоял, скрестив на груди руки, перед постелью, где только что произошла ужасная битва. Он слишком хорошо знал свое дело, чтобы у него оставалась не только надежда, но хотя бы сомнение.

Больной был обречен; в этом неподвижно лежавшем у Жильбера перед глазами теле, несмотря на теплившуюся еще жизнь, невозможно было узнать Мирабо.

С этой минуты — странная вещь! — больной и Жильбер по взаимному согласию и словно пораженные одной и той же мыслью, говорили о Мирабо как о человеке, который когда-то существовал, но которого больше нет.

С этого времени лицо Мирабо приняло тожественное выражение, свойственное главным образом великим людям перед смертью; его голос стал медленным, важным, почти пророческим; его слова стали строже, глубже, выразительнее; в его отношениях с окружавшими его людьми чувствовались теперь теплота и в то же время отрешенность и возвышенность.

Ему доложили, что молодой человек, с которым он виделся лишь однажды и который не хочет себя назвать, настоятельно просит его принять.

Мирабо повернулся к Жильберу, будто спрашивая его позволения принять молодого человека.

Жильбер понял его желание.

— Просите! — приказал он Тейшу.

Тейш отворил дверь. На пороге появился юноша лет двадцати; он медленно прошел вперед, опустился на колени перед постелью Мирабо, взял его за руку и, разрыдавшись, припал к ней губами.

Мирабо пытался вспомнить.

— А-а! — вдруг воскликнул он. — Я вас узнал: вы тот самый юноша из Аржантёя.

— Благословляю тебя, Господи! — воскликнул молодой человек. — Вот все, что я у тебя просил.

Он поднялся и, спрятав лицо в ладонях, вышел. Несколько минут спустя вошел Тейш, держа в руке записку, написанную в передней молодым человеком.

В ней были эти простые слова:

"Я поцеловал в Аржантёе г-ну де Мирабо руку, сказав, что готов за него умереть.

Я пришел, чтобы подтвердить данное слово.

Вчера из одной английской газеты я узнал, что в Лондоне успешно проведена операция по переливанию крови при таком же заболевании, что и у нашего прославленного больного.

Если ради спасения г-на де Мирабо врачи сочтут полезным переливание крови, я предлагаю свою: она молода и чиста.

Морне".

Прочтя эти несколько строк, Мирабо не мог сдержать слез.

Он приказал вернуть молодого человека; однако, стремясь избежать этой столь заслуженной благодарности, тот поспешил скрыться, оставив два адреса: в Париже и в Аржантёе.

Некоторое время спустя Мирабо согласился принять всех: своих друзей г-на де Ламарка и г-на Фрошо; свою сестру г-жу дю Сайян; свою племянницу г-жу д’Арагон.

Единственное, от чего он отказался, так это принять другого врача помимо Жильбера. Когда Жильбер стал было настаивать, он объяснил свое решение так:

— Нет, доктор, на вашу долю выпало много неприятностей из-за моей болезни; если вы меня вылечите, слава должна принадлежать вам одному.

Время от времени он интересовался, кто приходил справиться о его здоровье, и, хотя он не спрашивал: "Присылала ли кого-нибудь королева?", Жильбер догадывался, судя по тяжелому вздоху умирающего, когда тот дочитывал список посетителей до конца, что единственного имени, которое он хотел бы увидеть, там-то как раз и не было.

Тогда, ни слова не говоря ни о короле, ни о королеве —

Мирабо еще не до такой степени ослабел, чтобы выдать себя, — он с восхитительным красноречием пускался в рассуждения о политике, а с особенным удовольствием о том, как бы он повел себя по отношению к Англии, будь он министром.

Больше всего он был бы счастлив сразиться с Питтом.

— О Питт, — вскричал он однажды, — это министр, занятый лишь приготовлениями; он управляет при помощи угроз, а не благодаря решительным действиям; если бы я еще был жив, я бы доставил ему немало хлопот!

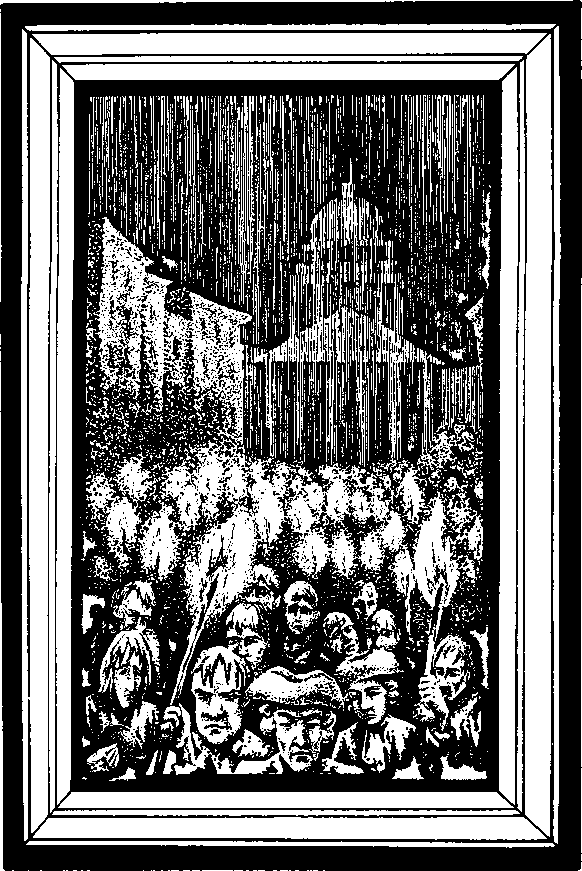

Время от времени до слуха собравшихся долетали с улицы сдержанные крики "Да здравствует Мирабо!", похожие скорее на молитву или жалобу, чем на надежду.

Мирабо слушал эти крики, приказывал отворить окна, чтобы до него долетал шум, вознаграждавший его за перенесенные страдания.

После этого он шептал:

— О славный народ! Оклеветанный, оскорбленный, презираемый, как и я! Так и должно быть: они меня забудут, зато ты воздашь мне должное!

Наступила ночь. Жильбер не пожелал оставить больного; он приказал подвинуть к кровати кресло и вытянулся в нем.

Мирабо не возражал: с тех пор как он уверился в неизбежности своей смерти, он словно перестал бояться своего доктора.

С наступлением рассвета он приказал распахнуть окна.

— Дорогой мой доктор, — обратился он к Жильберу, — я умру сегодня. Когда человек доходит до такого состояния, в каком очутился я, ему остается умастить себя благовониями и надеть венок из цветов, чтобы по возможности приятнее вступить в сон, от которого не пробуждаются… Позволено ли мне делать все, что только заблагорассудится?

Жильбер кивнул в знак того, что Мирабо волен в своих желаниях.

Тот позвал обоих лакеев.

— Жан, купите для меня самые красивые цветы, какие вам удастся раздобыть; тем временем Тейш займется моим туалетом и постарается придать мне достойный вид.

Жан вопросительно взглянул на Жильбера, и тот кивком подтвердил приказание больного.

Жан вышел.

Тейш был накануне очень болен. Тем не менее он стал брить и завивать хозяина.

— Я слышал, ты был вчера болен, бедняга Тейш! — заметил Мирабо. — Как ты себя чувствуешь сегодня?

— Очень хорошо, дорогой хозяин, — отвечал верный слуга, — я желал бы, чтобы вы были на моем месте.

— Зато я, как бы мало ты ни дорожил жизнью, не желал бы тебе оказаться на моем, — со смехом отвечал Мирабо.

В это мгновение раздался пушечный выстрел. Где стреляли? Это навсегда останется тайной.

Мирабо вздрогнул.

— О! Похороны Ахилла уже начались? — привскочив на постели, вскричал он.

Едва Жан вышел из особняка, как к нему бросились все собравшиеся, чтобы узнать о здоровье его знаменитого хозяина. Когда он сообщил, что идет за цветами, несколько человек бросились в разные стороны с криками: "Цветы для господина де Мирабо!"; распахивались все двери, каждый предлагал все, что у него было в доме или в оранжереях; менее чем через четверть часа особняк был завален редчайшими цветами.

В девять часов утра комната Мирабо превратилась в настоящий цветник.

В это время Тейш как раз заканчивал его туалет.

— Дорогой доктор, — молвил Мирабо, — я бы хотел попросить у вас четверть часа, чтобы проститься с особой, которая должна покинуть особняк раньше меня. Если кому-нибудь придет в голову оскорбить эту особу, я прошу вас за нее вступиться.

Жильбер понял:

— Хорошо! Я готов вас оставить.

— Да, но подождите в соседней комнате. Как только эта особа выйдет, вы будете при мне безотлучно до самой моей смерти, не правда ли?

Жильбер кивнул.

— Дайте слово! — попросил Мирабо.

Жильбер, запинаясь, дал клятву. Мужественный доктор чрезвычайно удивился, ощутив у себя на глазах слезы, ибо доселе считал себя философом и полагал, что давно утратил чувствительность.

Он сделал шаг к двери.

Мирабо его остановил.

— Прежде чем выйти, — распорядился он, — отоприте мой секретер, возьмите оттуда небольшую шкатулку и дайте ее мне.

Жильбер поспешил исполнить желание графа.

Шкатулка оказалась тяжелой. Жильбер решил, что она полна золота.

Мирабо жестом приказал поставить ее на ночной столик и протянул руку.

— Будьте добры, пришлите ко мне Жана, — попросил он. — Жана, слышите? Не Тейша! Мне трудно кричать или звонить.

Жильбер вышел. Жан ожидал в соседней комнате, и не успела дверь захлопнуться за доктором, как он вошел в комнату графа.

Жильбер услышал, как дверь заперли на засов.

Следующие полчаса он отвечал на вопросы наводнивших дом людей.

Ответы его были неутешительны; он не стал скрывать, что Мирабо вряд ли доживет до вечера.

Перед входом в особняк остановилась карета.

На мгновение доктору почудилось, что это королевский экипаж, который пропустили из почтительности вопреки запрету, распространявшемуся на все другие кареты.

Он подбежал к окну. Для умиравшего было бы приятным утешением узнать, что его здоровьем интересуется королева!

Оказалось, что это обыкновенная наемная карета, за которой посылали Жана.

Доктор догадался, для кого она предназначалась.

И действительно, спустя несколько минут вышел Жан, сопровождая женщину, закутанную в длинную мантилью.

Дама села в карету.

Толпа почтительно расступилась перед экипажем, нимало не заботясь тем, кто эта женщина.

Жан возвратился в дом.

Спустя минуту дверь в комнату Мирабо вновь отворилась и оттуда донесся слабый голос больного: он просил доктора войти к нему.

Жильбер бросился на зов.

— Поставьте шкатулку на место, дорогой доктор, — промолвил Мирабо.

Жильбер был удивлен тем, что шкатулка оказалась столь же тяжелой, как и прежде.

— Да, это любопытно, не так ли? — заметил Мирабо. — И где только, черт побери, порой скрывается бескорыстие?!

Подойдя к кровати, Жильбер поднял с полу расшитый кружевной платок.

Он был мокрым от слез.

— Она не только ничего не взяла, но кое-что оставила, — пробормотал доктор.

Мирабо взял платок и, ощутив влагу, прижал его ко лбу.

— Только у нее нет сердца!.. — заключил он.

С закрытыми глазами он откинулся на подушки; можно было подумать, что он в обмороке или уже умер, если бы не рвавшиеся у него из груди глухие хрипы, свидетельствовавшие о близкой кончине.

XV

БЕЖАТЬ! БЕЖАТЬ! БЕЖАТЬ!

В самом деле, с этой минуты несколько еще прожитых Мирабо часов были всего-навсего агонией.

Жильбер сдержал данное обещание: он до последней минуты оставался у постели умирающего.

Впрочем, как ни тяжело смотреть на последнюю схватку между материей и духом, для врача и философа это зрелище всегда весьма поучительно.

Чем величественнее гений, тем любопытнее наблюдать за тем, как он ведет борьбу со смертью, которая должна в конце концов усмирить его.

Однако последние минуты жизни этого великого человека внушили доктору еще одну мрачную мысль.

Почему умирал Мирабо, человек могучего темперамента и геркулесова телосложения?

Не потому ли, что он протянул руку помощи гибнущей монархии? Не оттого ли, что на его руку оперлась на мгновение женщина, что приносила с собой несчастья и звалась Марией Антуанеттой?

Не предсказывал ли Калиостро, говоря о Мирабо, нечто похожее на такую смерть? И не явились ли для него, Жильбера, эти два встреченных им странных существа, одно из которых губило репутацию великого оратора Франции, ставшего поддержкой монархии, другое убивало его здоровье, — доказательством того, что всякое препятствие должно, подобно Бастилии, рухнуть перед Калиостро, вернее, перед олицетворяемой им идеей?

В то время как Жильбер предавался размышлениям, Мирабо пошевелился и раскрыл глаза.

Он возвращался к жизни через врата страдания.

Он попытался заговорить — тщетно! Однако это новое обстоятельство не ввергло его в уныние: как только он убедился в том, что язык его не слушается, он улыбнулся и попытался взглядом поблагодарить Жильбера и тех, кто своими заботами не оставлял его на последнем этапе пути, в конце которой была смерть.

Однако его занимала единственная мысль; только Жильбер мог понять, о чем думает граф, и он понял.

Больной не знал, как долго он находился до этого в забытьи. Продолжалось ли оно час или целый день? Не посылала ли к нему за это время королева?

Доктор приказал принести снизу книгу посетителей, где каждый, будь он кем-либо послан или явился от своего имени, должен был расписаться.

Там не было имени ни одного из приближенных ее величества — свидетельства скрытой заботы королевы.

Жильбер вызвал Тейша и Жана и расспросил их; ни камердинер, ни лакей королевы не приходили.

Мирабо сделал отчаянную попытку что-то сказать; попытка эта была подобна той, какую предпринял сын Крёза, когда, видя, что его отцу угрожает смерть, сумел победить свою немоту и крикнуть: "Человек, не убивай Крёза!"

Попытка Мирабо увенчалась успехом.

— Неужели они не знают, — вскричал он, — что как только я умру, они погибнут?! Я уношу с собою траурные одежды монархии, и на моей могиле мятежники будут рвать друг у друга из рук клочья этих одежд…

Жильбер поспешил к больному. Для опытного врача надежда остается до тех пор, пока не ушла жизнь. Не должен ли он был употребить все свое искусство, чтобы дать возможность этому красноречивому оратору произнести еще несколько слов?

Он взял ложку и налил в нее несколько капель зеленоватой жидкости — флакон с этой самой жидкостью он однажды уже давал Мирабо, но на этот раз он не стал разбавлять ее водкой — и поднес ложку к губам больного.

— Ах, дорогой доктор, — с усмешкой промолвил тот, — если вы хотите, чтобы эликсир жизни подействовал, дайте мне полную ложку, а еще лучше — весь флакон.

— Что вы хотите этим сказать? — пристально глядя на Мирабо, спросил Жильбер.

— Неужели вы думаете, — отвечал тот, — что я, человек, известный своими излишествами во всем, не воспользовался таким сокровищем до отвращения? Напротив! Я приказал, дорогой мой эскулап, разложить ваш эликсир на составляющие и, узнав, что его получают из корня индийской конопли, стал пить его не только каплями, но и полными ложками, и не для того только, чтобы поддерживать жизнь, но и для того, чтобы грезить.

— Несчастный! Несчастный! — прошептал Жильбер. — Я тогда так и подумал, что даю вам яд.

— Сладкий яд, доктор; благодаря ему я вдвое, вчетверо, в сто раз продлил последние часы своего существования; благодаря ему, умирая в сорок два года, я чувствую себя так, словно прожил сто лет; наконец, благодаря ему я в воображении владел всем, что ускользало от меня в действительности: силой, богатством, любовью… Ах, доктор, доктор, не раскаивайтесь, а, напротив, поздравьте себя. Господь послал мне жизнь обыкновенную, скучную, скудную, бесцветную, несчастливую, не вызывающую сожаления, и надо быть готовым в любой момент вернуть ему эту жизнь как ростовщическую ссуду; доктор, я не знаю, должен ли я благодарить Господа за жизнь, но знаю твердо, что вас я просто обязан поблагодарить за ваш яд. Так наполните ложку до краев, доктор, и дайте ее мне!

Доктор, исполняя просьбу Мирабо, подал ему эликсир, и тот с наслаждением стал его смаковать.

Наступило молчание. Потом Мирабо, словно с приближением вечности смерть приподняла для него завесу будущего, снова заговорил:

— Ах, доктор! Счастливы те, что умрут в этом, тысяча семьсот девяносто первом году! Ведь они увидят только ясное и сияющее лицо революции. До сих пор никогда столь великая революция не достигалась столь малой кровью; это оттого, что до сего дня она происходит только в умах, но придет время, когда она будет вершиться в делах и вещах. Вы, может быть, думаете, что они еще пожалеют обо мне там, в Тюильри. Ничуть! Моя смерть освобождает их от принятого ими на себя обязательства. Когда я был рядом, они были вынуждены править определенным образом; я перестал быть их опорой, я стал помехой; она извинялась за меня перед своим братом: "Мирабо полагает, что дает мне советы, — писала она ему, — и не замечает, что я просто заставляю его терять время". Вот почему я хотел, чтобы эта женщина была моей любовницей, а не королевой. Какая замечательная роль, доктор, выпала на долю того, кто одной рукой поддерживает юную свободу, а другой — дряхлую монархию; кто заставляет их идти в ногу к единой цели: к счастью народа и уважению монархии! Может быть, это было возможно, а быть может, это только несбывшаяся мечта; однако я совершенно убежден в том, что только я был способен осуществить эту мечту. Меня огорчает не то, что я умру, доктор, а то, что я не кончил дела: я за него взялся, но понимаю, что не могу довести его до конца. Кто станет прославлять мою идею, если она недоношена, изуродована, обезглавлена? Обо мне будут помнить только то, что как раз и не следовало бы знать: что я вел неправедную жизнь, безумствовал, бродяжничал. Какие из моих сочинений прочтут? "Письма к Софи", "Эротическую библию", "Прусскую монархию", памфлеты и непристойные книги. А порицать меня станут за то, что я вступил в сговор с двором, и упрекнут меня потому, что из этого договора ничего не вышло; мое дело — бесформенный зародыш, безголовое чудище, однако меня, умершего в возрасте сорока двух лет, будут судить так, словно я прожил полноценную жизнь. Я исчезну в бушующем море, а скажут, будто я шел не по зыбким волнам или над бездной, а по широкой дороге, вымощенной законами, ордонансами и предписаниями. Доктор, кому я могу завещать промотанное состояние — не имеет значения, ведь у меня нет детей, но кому я завещаю оклеветанную память о себе, память, которая могла бы в один прекрасный день стать наследием, достойным составить честь Франции, Европе, миру?..

— Почему же вы так спешите умереть? — печально спросил Жильбер.

— Да, в самом деле, бывают минуты, когда я спрашиваю себя о том же. Однако послушайте: я ничего не мог сделать без нее, а она не пожелала действовать со мною заодно. Я ввязался в это, как дурак; я поклялся, как идиот, подчинившись душевному порыву, она же… она не давала никаких клятв, не брала на себя обязательств… Ну и пусть, все к лучшему, доктор, и если вы мне кое-что пообещаете, я ни о чем не буду жалеть в оставшиеся мне часы.

— Что же я могу вам обещать, Боже мой?

— Дайте мне слово, что, если мой переход из этого мира в другой будет слишком трудным, слишком болезненным, обещайте, доктор, — и я обращаюсь не только к врачу, но к человеку, к философу, — обещайте мне помочь!

— Зачем вы обращаетесь ко мне с подобной просьбой?

— Сейчас скажу. Дело в том, что, хотя я чувствую приближение смерти, в то же время я ощущаю в себе еще немало жизни. Я умираю в расцвете сил, дорогой доктор, и потому самый последний шаг будет не из легких!

Доктор склонился над больным, приблизив к нему лицо.

— Я обещал не покидать вас, друг мой, — сказал он. — Если Господь — а я надеюсь, что это не так, — осудил вашу жизнь, ну что же, в решающую минуту я из искреннего расположения к вам готов исполнить свой долг! Если смерть станет близка, я тоже не опущу рук.

Можно было подумать, что больной только и ждал этого обещания.

— Благодарю, — прошептал он.

Граф уронил голову на подушки.

Несмотря на врачебный долг внушать больному надежду на выздоровление до последнего его вздоха, на сей раз сомнений у Жильбера не осталось. Большая доза гашиша, недавно принятая Мирабо, возымела над больным свое действие, подобно вольтову столбу, встряхнув его и вернув ему на время способность говорить и двигать лицевыми мускулами, то есть выражать мысль в движении, если можно так сказать. Но как только больной замолчал, мускулы его расслабились, жизнь мысли замерла, и вот уже смерть, запечатлевшаяся на его лице со времени последнего приступа, проявилась вновь еще явственней.

В течение трех последующих часов ледяная рука Мирабо покоилась в руках доктора Жильбера. В это время, то есть с четырех до семи часов вечера, умирающий был спокоен, до такой степени спокоен, что стало возможным впустить всех желавших попрощаться с ним. Его можно было принять за спящего.

Однако к восьми часам Жильбер почувствовал, как дрогнула ледяная рука Мирабо; дрожь была столь заметной, что у доктора не могло оставаться сомнений.

"Ну, вот и настал час борьбы, теперь начинается настоящая агония", — заметил он про себя.

И действительно, лоб умирающего покрылся испариной, глаза приоткрылись и сверкнули.

Он показал знаком, что его мучает жажда.

Ему сейчас же стали предлагать воду, вино, оранжад, но он только покачал головой.

Он хотел совсем не этого.

Он дал понять, чтобы ему принесли перо, чернила и бумагу.

Его приказание было тотчас исполнено — не только из повиновения, но и ради того, чтобы ни единая мысль величайшего гения, даже высказанная в бреду, не была потеряна для потомства.

Он взял перо и твердой рукой начертал два слова: "Умереть, уснуть".

Это были слова Гамлета.

Жильбер сделал вид, что не понимает.

Мирабо выпустил из рук перо, схватился руками за грудь, будто намереваясь разорвать ее, выкрикнул нечто нечленораздельное, снова взял перо и, сделав над собой нечеловеческое усилие, чтобы хоть на мгновение усмирить боль, написал: "Боли чудовищные, невыносимые. Следует ли оставлять друга на пыточном колесе часами, целыми днями, может быть, когда можно избавить его от мук несколькими каплями опиума?"

Однако доктор был в нерешительности. Да, как он и говорил Мирабо, в решительную минуту он был рядом, но не для того, чтобы помогать смерти, а чтобы с ней сразиться.

Боли все усиливались, умиравший напрягался всем телом, изо всех сил сжимал кулаки, рвал зубами подушку.

— Эх, медики, медики! — вскричал он вдруг. — Разве вы не мой врач? Или вы мне не друг, Жильбер? Не вы ли обещали избавить меня от таких страданий перед смертью? Неужели вы хотите, чтобы я унес с собой в могилу сожаление о своем доверии к вам? Жильбер, я взываю к вашей дружбе! Я взываю к вашей чести!

Он застонал; потом, вскрикнув от боли, повалился на подушку.

Жильбер тяжело вздохнул и, протянув к Мирабо руку, сказал:

— Хорошо, друг мой, вам сейчас дадут то, о чем вы просите.

Он взял перо и написал рецепт на большую дозу диакодового сиропа, разведенного в дистиллированной воде.

Едва он успел написать последнее слово, как Мирабо приподнялся, протянул руку и попросил перо.

Жильбер поспешил исполнить его просьбу.

Сведенная смертью рука умирающего нацарапала едва различимые слова: "Бежать! Бежать! Бежать!"

Он хотел было поставить подпись, однако сумел написать только первые четыре буквы своего имени и, протянув по направлению к Жильберу сведенную судорогой руку, прошептал:

— Это для нее!

Бездыханный, он упал на подушку и замер с ничего не выражавшим взглядом.

Он был мертв.

Жильбер подошел к постели, взглянул на него, пощупал пульс, приложил свою руку к сердцу, после чего обернулся к присутствовавшим при этой торжественной сцене и объявил:

— Господа! Мирабо более не страдает.

Прижавшись в последний раз губами ко лбу покойного, он взял лист бумаги, назначение которого известно было ему одному, с благоговением сложил листок, спрятал у себя на груди и вышел, полагая, что не имеет права держать его у себя хоть на минуту дольше того времени, которое было необходимо, чтобы дойти от Шоссе-д’Антен до Тюильри и исполнить последнюю волю прославленного усопшего.

Через несколько минут после того, как доктор вышел из комнаты Мирабо, с улицы донесся нарастающий шум толпы.

Это начала распространяться весть о смерти графа.

Скоро вошел скульптор: его прислал Жильбер, чтобы тот сохранил для потомства образ великого оратора в ту самую минуту, как он скончался, борясь со смертью.

Несколько мгновений вечности успели придать его маске выражение ясности — отражение мощного духа, покинувшего тело, которое он до того оживлял.

Мирабо не умер, он будто спит, преисполненный жизни и приятных сновидений.

XVI

ПОХОРОНЫ

Скорбь была огромной, всеобщей; весть о смерти Мирабо в одно мгновение облетела город, распространившись от центра к окраинам, от улицы Шоссе-д’Антен до парижских застав. Было половина девятого утра.

Народ издал ужасающий вопль; потом он взялся устанавливать траур.

Люди бросились к театрам, заперли все их двери на замок и разорвали афиши.

В тот же вечер в одном из особняков на улице Шоссе-д’Антен начался бал; толпа ворвалась в дом, разогнала танцоров и переломала инструменты.

О понесенной утрате объявил членам Национального собрания сам председатель.

Баррер тотчас же поднялся на трибуну, потребовал у Собрания включить в отчет об этом печальном дне выражения соболезнований по случаю потери великого человека и настоял на том, чтобы от имени отечества все члены Национального собрания были приглашены для участия в погребении.

На следующий день, 3 апреля, в Собрание явились представители парижского департамента. Они потребовали и добились того, чтобы церковь святой Женевьевы была превращена в пантеон для погребения великих людей и первым там был похоронен Мирабо.

Приведем здесь этот великолепный декрет Национального собрания. Хотя политические деятели считают книги, подобные этой, несерьезными только потому, что в них история преподносится не столь тяжеловесно, как делают это историки, мы сочли небесполезным, чтобы наши читатели лишний раз могли бросить взгляд на эти декреты, тем более замечательные, что они были продиктованы непосредственно восхищением или признательностью народа.

Вот этот декрет дословно:

Национальное собрание постановляет:

Статья 1. "Новое здание церкви святой Женевьевы пред-назначить для захоронения праха великих людей, начиная с эпохи французской свободы".

Статья 2. "Только Законодательное собрание может решать, кому будет оказана эта честь".

Статья 3. "Считать Оноре Рикети Мирабо достойным этой чести".

Статья 4. "В будущем Законодательное собрание не имеет 19*

права оказывать эту честь никому из своих членов; она может быть оказана лишь следующим составом Законодательного собрания".

Статья 5. "Исключения для особо выдающихся деятелей, скончавшихся до Революции, могут быть сделаны только по решению Законодательного собрания".

Статья 6. "Обязать директорию Парижского департамента срочно привести здание помещения церкви святой Женевьевы в надлежащее состояние для исполнения новой функции; на фронтоне должно быть написано:

"Великим людям от благодарного отечества"".

Статья 7. "До окончания строительства нового здания церкви святой Женевьевы тело Рикети Мирабо будет помещено рядом с прахом Декарта в склепе церкви святой Женевьевы".

Декрет от 20 февраля 1806 года

Глава II (глава I этого декрета объявляет церковь Сен-Дени усыпальницей императоров):

Статья 1. "Церковь святой Женевьевы будет достроена и передана в духовное ведомство в соответствии с волей ее создателя как храм в честь святой Женевьевы, покровительницы Парижа".

Статья 8. "Храм будет использоваться по первоначальному назначению, предусмотренному Учредительным собранием: там будет производиться захоронение высших должностных лиц, старших офицеров на службе Империи и короны, сенаторов, кавалеров высших степеней ордена Почетного легиона, а также, на основании наших специальных декретов, граждан, чьи военные, административные или литературные труды сослужили выдающуюся службу отечеству; их тела будут забальзамированы и похоронены в церкви".

Статья 9. "Надгробия, выставленные в Музее французских памятников, будут перевезены в эту церковь и расставлены в хронологическом порядке".

Статья 10. "Проведение служб в церкви святой Женевьевы возлагается на архиепископский капитул собора Парижской Богоматери, увеличенный на шесть человек. Попечение об этой церкви будет специально доверено архипастырю, избранному из числа каноников".

Статья 11. "В церкви будут совершаться торжественные богослужения: 3 января — в праздник святой Женевьевы; 15 августа — в праздник святого Наполеона и в годовщину заключения конкордата; в день Усопших и первое воскресенье декабря — в годовщину коронации и битвы при Аустерлице, а также всякий раз, как будут совершаться захоронения во исполнение настоящего декрета. Всякое другое церковное мероприятие может быть проведено в вышеуказанной церкви только с нашего согласия".

Подписано: "Наполеон".

Скреплено: "Шампаньи".

На следующий день в четыре часа пополудни Национальное собрание в полном составе покинуло зал заседаний в Манеже и отправилось к особняку Мирабо; там членов Собрания уже ждали директор департамента, все члены кабинета министров, а также более ста тысяч человек.

Однако среди этой сотни тысяч человек не было ни одного, кто явился бы по поручению королевы.

Кортеж тронулся в путь.

Лафайет шагал впереди как главнокомандующий национальной гвардии королевства.

За ним следовал председатель Национального собрания Тронше, по-королевски сопровождаемый эскортом из двенадцати распорядителей Палаты.

Затем шли министры.

Ордонанс от 12 декабря 1821 года

"Людовик, Божьей милостью король Франции и Наварры.

Всем, кто прочтет нижеследующее, наш привет.

Сооружение церкви, начатое нашим предком Людовиком Пятнадцатым в честь святой Женевьевы, благополучно завершено. Хотя она еще не получила достойного ее великолепия убранства, она уже находится в таком состоянии, которое позволяет проводить там богослужения. А потому, дабы не задерживать исполнение воли ее создателя и установить в соответствии с его и нашими намерениями богослужение в честь покровительницы нашего доброго города Парижа, имеющего обыкновение прибегать к ее помощи во всех своих нуждах, заслушав доклад нашего министра внутренних дел и выслушав мнение нашего совета, мы повелели и повелеваем следующее:

Статья 1. Новая церковь, основанная королем Людовиком Пятнадцатым в честь святой Женевьевы, покровительницы Парижа, будет незамедлительно предоставлена для совершения богослужений в честь вышеназванной святой. С этой целью она передается в распоряжение архиепископа Парижского, который временно назначит в нее священников по своему усмотрению.

Статья 2. В дальнейшем будет вынесено решение о постоянных и регулярных богослужениях в церкви, а также о характере этих богослужений".

Подписано: "Людовик".

Скреплено: "Симеон".

Ордонанс от 26 августа 1830 года

"Поскольку национальная справедливость и честь Франции требуют, чтобы великие люди, имеющие заслуги перед отчизной и способствовавшие делу ее чести и славы, получили после смерти бесспорное доказательство всеобщего уважения и всенародного признания, учитывая то обстоятельство, что для достижения этой цели законы, согласно которым для этого предназначался Пантеон, должны быть вновь введены в действие, мы повелели и повелеваем следующее:

Потом — члены Собрания, не разделяясь на партии, Сиейес — об руку с Шарлем де Ламетом.

Далее, за членами Собрания — Якобинский клуб, подобный второму Национальному собранию; его члены выделялись изъявлениями скорби, вероятно более показной, нежели истинной: Клуб объявил недельный траур, а Робеспьер, слишком бедный, чтобы позволить себе покупку черного фрака, взял его напрокат, как уже сделал это после смерти Франклина.

И уже за ними, между двумя шеренгами национальных гвардейцев, шло все население Парижа.

Траурная музыка, в которой впервые звучали два дотоле неизвестных инструмента — тромбон и тамтам, задавала шаг этой необъятной толпе.

В церковь святого Евстафия процессия прибыла только

Статья 1. Вернуть Пантеону его первоначальное и законное назначение. На фронтоне должна быть восстановлена надпись:

’’Великим людям от благодарного отечества".

Туда будут перенесены останки великих людей, имеющих заслуги перед отчизной.

Статья 2. Будут приняты меры для определения условий и формы выражения народной признательности от имени отечества. Специальной комиссии будет немедленно поручено подготовить проект соответствующего закона.

Статья 3. Декрет от 20 февраля 1806 года и ордонанс от 12 декабря 1821 года отменяются".

Подписано: "Луи Филипп".

Скреплено: "Гизо".

Декрет от 6 декабря 1851 года

"Президент Республики,

принимая во внимание закон от 4—10 апреля 1791 года,

декрет от 20 февраля 1806 года,

ордонанс от 12 декабря 1821 года,

ордонанс от 26 августа 1830 года,

постановляет:

Статья 1. Бывшая церковь святой Женевьевы возвращена для отправления богослужений, в соответствии с волей ее создателя, в честь святой Женевьевы, покровительницы Парижа. В дальнейшем будут приняты меры для совершения постоянных католических служб в помещении этой церкви.

Статья 2. Ордонанс от 26 августа 1830 года отменяется.

Статья 3. Министр народного просвещения и культов, а также министр общественных работ обязаны, каждый в пределах своей компетенции, исполнить настоящий декрет, который будет включен в "Бюллетень законов".

Подписано: "Луи Наполеон".

Скреплено: "Фортуль".

(Примеч. автора.)

в восемь часов. Надгробное слово произнес Черутти; едва он договорил, как находившиеся в церкви две тысячи национальных гвардейцев разрядили ружья. Присутствующие, не ожидавшие выстрела, громко вскрикнули. Сотрясение было таким мощным, что в окнах не осталось ни одного целого стекла. На миг показалось даже, что свод храма вот-вот рухнет и гроб будет погребен под обломками церкви.

В дальнейший путь двинулись с факелами: ночная мгла уже сгустилась над городом и пала не только на улицы, по которым двигалась процессия, но и на сердца большинства присутствовавших.

Смерть Мирабо действительно вносила путаницу в политическую ситуацию. Со смертью Мирабо никто не представлял себе, на какой путь вступает Франция. Не было больше искусного укротителя, способного управлять горячими скакунами, называемыми честолюбием и ненавистью. Чувствовалось, что он уносит с собой нечто такое, чего отныне будет недоставать Собранию: миролюбие, жившее даже в военное время, и доброту, скрытую под необузданностью ума. Каждый что-то терял с его смертью: роялисты лишились шпор, а революционеры — удил. Отныне колесница будет все больше набирать ход, а спуск еще долог. Кто мог сказать, каков будет конец: победа или бездна?

К Пантеону подошли лишь в середине ночи.

Единственный, кто отстал от процессии, был Петион.

Почему же Петион удалился? Он объяснил это сам на следующий день тем из своих друзей, кто упрекал его за уход.

Он прочитал, как он говорил, план контрреволюционного заговора, написанный рукой Мирабо.

Три года спустя, мрачным осенним днем, не в зале манежа, а в зале заседаний Тюильри, когда Конвент расправился с королем, королевой, жирондистами, кордельерами, якобинцами, монтаньярами, с самим собой и лишился всего живого, что можно было бы еще убить, он добрался до мертвых. Именно тогда Конвент с варварской радостью объявил, что допустил ошибку в оценке Мирабо и что, на его взгляд, гений не может служить извинением продажности.

Приняли новый декрет, изгонявший Мирабо из Пантеона.

Явился судебный исполнитель, с порога храма прочитал декрет, объявлявший Мирабо недостойным чести лежать рядом с Вольтером, Руссо и Декартом, и потребовал у церковного сторожа выдать тело.

Таким образом, голос еще более страшный, чем зов в Иосафатовой долине, прокричал до времени:

— Пантеон, отдай своих мертвецов!

И Пантеон повиновался: тело Мирабо было выдано судебному исполнителю, приказавшему, как он сам выразился, "препроводить вышеозначенный гроб к месту обычных захоронений".

А местом обычных захоронений был Кламар, кладбище для казненных.

Чтобы наказание, постигшее Мирабо уже после смерти, казалось еще ужаснее, гроб был захоронен ночью и без сопровождения, без какого бы то ни было обозначения места, без креста, без надгробия, без надписи.

Только гораздо позже старый могильщик, отвечая на вопросы любопытного, жаждавшего узнать больше других, провел однажды вечером этого человека через заброшенное кладбище и, остановившись где-то в середине его, топнул ногой.

— Здесь, — сказал он.

Любопытный стал настаивать, желая иметь полную уверенность.

— Здесь, — повторил старик, — я за это отвечаю; я помогал опускать его в могилу и едва сам туда не свалился, до того тяжел был этот проклятый свинцовый гроб.

Этим любопытным человеком был Нодье. Однажды он привел и меня на Кламар, топнул ногой в том же самом месте и сказал:

— Здесь.

Итак, вот уже более пятидесяти лет прошло с тех пор, как все новые поколения, сменяя друг друга, проходят мимо безымянной могилы Мирабо. Не правда ли, это затянувшееся возмездие для сомнительного преступления, принадлежавшего скорее недругам Мирабо, нежели самому графу; не наступило ли время при первой же возможности обшарить эту грязную землю, где он покоится, пока не обнаружится свинцовый гроб, показавшийся таким тяжелым бедному могильщику, — гроб, изгнанный когда-то из Пантеона?

Возможно, Мирабо не заслуживает Пантеона; но нет ни малейшего сомнения, что лежат и еще будут лежать в освященной земле многие из тех, кто больше него заслуживает осквернения.

Франция! Найди место для Мирабо между поруганием и Пантеоном! Пусть на могиле будет вместо эпитафии начертано только его имя, пусть не будет на ней ничего, кроме скромного бюста, и пусть только грядущее будет ему судией!

XVII

ВЕСТНИК

Утром 2 апреля, примерно за час до того, как Мирабо испустил дух, со стороны улицы Сент-Оноре к Тюильри по улицам Святого Людовика и Эшель шел морской офицер в парадной форме капитана линейного корабля.

Дойдя до Конюшенного двора, он оставил его справа, перешагнул через цепи, отделявшие его от внутреннего двора, отдал честь часовому, отсалютовавшему ему ружьем, и оказался во дворе Швейцарцев.

С видом человека, которому дорога хорошо знакома, он пошел по небольшой служебной лестнице, соединявшейся длинным извилистым коридором с кабинетом короля.

При виде офицера камердинер вскрикнул от изумления и радости, однако тот прижал палец к губам.

— Метр Гю, — сказал он, — может ли меня сейчас принять король?

— У его величества господин генерал Лафайет: король отдает ему приказания на день, — ответил камердинер, — но как только генерал выйдет…

— Вы обо мне доложите? — спросил офицер.

— О, это не потребуется: его величество вас ждет, потому что со вчерашнего вечера он приказал впустить вас немедленно по прибытии.

В эту минуту стало слышно, как в кабинете короля зазвонил колокольчик.

— Вот видите, — заметил камердинер, — король, верно, звонит, чтобы справиться о вас.

— Так ступайте, метр Гю, не будем терять время, если король в самом деле сможет меня сейчас принять.

Камердинер распахнул дверь, и почти тотчас — следовательно, его величество был один — доложил:

— Господин граф де Шарни!

— Пусть войдет! Пусть войдет! Я жду его со вчерашнего дня.

Шарни торопливо пошел вперед и, приблизившись к королю, почтительно проговорил:

— Государь, я, кажется, запоздал на несколько часов; надеюсь, однако, что, когда я доложу вашему величеству о причинах этого опоздания, вы меня извините.

— Проходите, проходите, господин де Шарни; я вас ждал с нетерпением, это правда, и я заранее готов с вами согласиться, что только очень важная причина могла сделать ваше путешествие более продолжительным, чем следовало. Итак, вы здесь; добро пожаловать!

Он подал графу руку; тот почтительно коснулся ее губами.

— Государь, — продолжал Шарни, заметивший нетерпение короля, — я получил ваше приказание ночью третьего дня и выехал из Монмеди вчера утром в три часа.

— Как вы добирались?

— На почтовых.

— Теперь мне понятно, почему вы задержались, — улыбнулся король.

— Государь, я мог бы мчаться во весь опор, это верно, — заметил Шарни, — и тогда я был бы здесь часов в десять-одиннадцать вечера, даже, может быть, раньше, если бы скакал напрямик; но я хотел изучить все достоинства и недостатки избранного вашим величеством пути; я хотел разузнать, где хорошие станции, а где неважные; в особенности же мне хотелось проверить, сколько времени с точностью до минуты, до секунды занимает путь из Монмеди в Париж и, стало быть, из Парижа в Монмеди. Я все изучил и теперь в состоянии отвечать за все.

— Браво! Господин де Шарни, вы восхитительны! — воскликнул король. — Однако позвольте мне прежде всего сообщить вам, в каком положении мы находимся здесь, а затем вы мне доложите, каковы ваши успехи там.

— Ах, государь, — проговорил Шарни, — если судить по известиям, которые до меня дошли, дела здесь идут неважно.

— Неважно до такой степени, что я пленник в Тюильри, дорогой граф! Я только что сказал об этом милому господину де Лафайету, моему тюремщику; я предпочел бы скорее быть королем Меца, нежели королем Франции; но, к счастью, вы здесь!

— Ваше величество, вы оказали мне большую честь, намереваясь сообщить о положении дел.

— Да, верно, в двух словах… Вы слышали о бегстве моих тетушек?

— Не больше, чем другие, государь, и притом в общих чертах.

— Ах, Боже мой, все так просто! Вы знаете, что Собрание разрешает нам вступать в общение только с присягнувшими священниками. Ну а бедняжки накануне Пасхи испугались, что могут погубить свои души, исповедуясь конституционному священнику, и — по моему совету, должен признаться, — отправились в Рим. Ни один закон не препятствовал этому путешествию, и вряд ли у кого-нибудь могло возникнуть опасение, что две несчастные старухи усилят партию эмигрантов. Они поручили подготовку к отъезду Нарбонну, но не могу вам сказать, как он за это взялся; заговор открылся, и им пришлось пережить визит, подобный тому, что пережили мы в Версале в ночь с пятого на шестое октября; это случилось в Бельвю вечером в день отъезда. К счастью, они успели выскользнуть через одну дверь, когда все эти канальи ломились в другую. Представьте себе: ни одного заложенного экипажа! А ведь целых три должны были их ждать у каретных сараев! Им пришлось добираться до Мёдона пешком. Только там они нашли кареты и уехали. Три часа спустя по Парижу поползли слухи: те, что пришли помешать бегству, застали гнездышко еще теплым, но пустым. На следующий день все газеты подняли шум. Марат кричал, что беглянки прихватили с собой целый миллион; Демулен заявил, что они похитили дофина. Все это было ложью: в кошельке у бедняжек было триста или четыреста тысяч франков, они с трудом передвигались сами и не могли бы взять с собой ребенка, который, к тому же, их выдал бы; впрочем, их узнали и без него сначала в Море, однако там их пропустили, а потом — в Арнеле-Дюке, где их арестовали. Мне пришлось обратиться в Собрание с письменной просьбой разрешить им продолжать путь, однако, несмотря на мое письмо, Национальное собрание обсуждало этот вопрос целый день. Наконец им было позволено продолжить путешествие при том условии, что комитет представит закон об эмиграции.

— Да, — подтвердил Шарни, — но, если не ошибаюсь, после великолепной речи господина де Мирабо Собрание отклонило предложенный комитетом проект закона.

— Разумеется, отклонило. Однако наряду с этой незначительной победой меня ждало великое унижение. Когда мы явились свидетелями того, какой шум был поднят вокруг отъезда двух старых дев, несколько верных друзей — а таких у меня даже больше, чем я думал, дорогой граф, — итак, несколько верных друзей, около сотни дворян, поспешили в Тюильри и предложили мне свою жизнь. Тотчас поползли слухи о том, что готовится заговор, что меня хотят похитить. Лафайета отправили в Сент-Антуанское предместье под тем предлогом, что кто-то восстанавливает Бастилию; убедившись в том, что его одурачили, он возвращается в Тюильри, врывается со шпагой в руках, со штыком наизготовку, арестовывает наших бедных друзей, обезоруживает их. У одних оказались при себе пистолеты, у других кинжалы. Каждый взял с собой то, что было под рукой. Ну что ж, этот день будет записан в истории как День рыцарей кинжала.

— О государь, государь! В какое страшное время мы живем! — покачав головой, вздохнул Шарни.

— Погодите. Каждый год мы ездим в Сен-Клу; это всем известно, ничего неожиданного в этом нет. Третьего дня мы приказали заложить кареты; выходим и видим, что экипажи окружены полуторатысячной толпой. Мы садимся; проехать невозможно: люди хватают поводья, кричат, что я хочу бежать, но мне это не удастся. После часа безуспешных попыток пришлось возвратиться; королева плакала от гнева.

— А разве генерала Лафайета не было рядом, чтобы заставить уважать ваше величество?

— Лафайет?! Знаете, что он сделал? Он велел ударить в набат на церкви святого Рока, а сам бросился в ратушу за красным флагом, чтобы объявить отечество в опасности, и это только потому, что король и королева собрались в Сен-Клу! И знаете, кто отказывался дать ему красный флаг, кто вырывал этот флаг у генерала из рук, когда он за него схватился? Дантон! Теперь утверждают, что Дантон тоже мне продался, что он получил от меня сто тысяч франков. Вот что у нас происходит, дорогой граф, не считая того, что Мирабо при смерти, а может быть, уже мертв.

— Это лишняя причина, чтобы поторопиться, государь.

— Так мы и сделаем. А что решили вы с Буйе? Надеюсь, его позиции сильны. Дело в Нанси послужило мне поводом для увеличения численного состава его гарнизона и позволило перевести под его командование новые войска.

— Да, государь; но, к несчастью, намерения военного министра не совпадают с нашими. Он только что отнял у него полк саксонских гусар и отказался перевести швейцарские полки в его распоряжение. Маркизу с огромным трудом удалось оставить в крепости Монмеди Буйонский пехотный полк.

— Значит, маркиз теперь в нерешительности?

— Нет, государь, просто надежда на удачу стала не столь бесспорной, как раньше; да что за дело! В предприятиях подобного рода нужно уметь чем-то жертвовать и быть готовым к неожиданностям; если дело пойдет хорошо, у нас на успех девяносто шансов из ста.

— Ну, раз дела обстоят таким образом, давайте вернемся к обсуждению нашего положения.

— Государь! Ваше величество по-прежнему намерены следовать по дороге на Шалон, Сент-Мену, Клермон и Стене, несмотря на то что по этому пути придется проехать, по крайней мере, на двадцать льё больше, чем если бы вы следовали любым другим путем, а также несмотря на то, что в Варение нет почтовой станции?

— Я уже изложил господину де Буйе мотивы, по которым отдал предпочтение именно этой дороге.

— Да, государь, он передал приказания вашего величества на этот счет. Исходя из них я изучил всю дорогу кустик за кустиком, камешек за камешком. Описание, должно быть, находится в руках вашего величества.

— Оно образец ясности, дорогой граф. Я теперь знаю эту дорогу так, словно сам по ней проехал.

— В таком случае, государь, позвольте прибавить сведения, полученные мною во время последнего моего путешествия.

— Говорите, господин де Шарни, слушаю вас, а для большей ясности вот составленная вами карта.

С этими словами король достал из папки карту и расстелил ее на столе. Карта была не вычерчена, а нарисована от руки и, как говорил Шарни, на ней было указано все до последнего дерева и камня; это был результат более чем восьмимесячного труда.

Шарни и король склонились над ней.

— Государь, — начал Шарни, — настоящие опасности начнутся для вашего величества в Сент-Мену, а закончатся в Стене. На протяжении этих восемнадцати льё и следует расставить наши войска.

— Нельзя ли разместить их поближе к Парижу, господин де Шарни? Например, подтянуть отряд к Шалону?

— Государь, это непросто, — отвечал Шарни. — В Шалоне большой гарнизон, и сорок, пятьдесят, даже сто человек вряд ли смогут оказать существенную помощь для спасения вашего величества, если бы вашему величеству что-либо угрожало. Господин де Буйе, кстати говоря, ручается за успех только начиная с Сент-Мену. Все, что он может сделать, — и он просил обсудить это с вашим величеством, — это разместить свой отряд в Пон-де-Сомвеле. Как видите, государь, это вот здесь, то есть на первой почтовой станции после Шалона.

Шарни указал на карте место, о котором шла речь.

— Ну хорошо, — согласился король, — до Шалона можно доехать за десять — двенадцать часов. А за сколько часов вы проехали все девяносто льё?

— За тридцать шесть часов, государь.

— Но ведь вы ехали в легком экипаже один или с лакеем!

— Государь, я потерял в пути три часа, чтобы определить, где в Варение приготовить подставу: не доезжая города, со стороны Сент-Мену, или, наоборот, за городом, со стороны Дёна. Три часа потерянного мною времени — это столько же, сколько потребуется вашему экипажу дополнительно из-за его тяжести. Итак, по моему разумению, король может доехать из Парижа в Монмеди за тридцать пять-тридцать шесть часов.

— А что вы решили с подставой в Варение? Это важный вопрос. Мы должны быть совершенно уверены в том, что там будет достаточно лошадей.

— Да, государь, и я полагаю, что подставу следует приготовить при выезде из города, то есть со стороны Дёна.

— На чем основано ваше мнение?

— На том, как расположен самый этот городок, государь.

— Объясните мне, граф, как он расположен.

— Все очень просто, государь. Я проезжал через Варенн пять или шесть раз с тех пор, как покинул Париж, а вчера задержался там с двенадцати до трех часов пополудни. Варенн — небольшой городок, насчитывающий около тысячи шестисот жителей; он состоит из двух кварталов, четко разделенных между собой; они называются "верхний город" и "нижний город" и разделены рекой Эр, а через нее переброшен мост. Не угодно ли вашему величеству взглянуть на карту… здесь, государь, на краю Аргоннского леса, посмотрите.

— Да, да, понимаю, — оживился король. — Дорога резко сворачивает в лес и дальше ведет в Клермон.

— Точно так, государь.

— Но все это не объясняет мне, почему вы размещаете подставу за городом, а не при въезде в него.

— Одну минуту, государь. На мосту, соединяющем обе части города, стоит высокая башня, построенная в давние времена для взимания мостовой пошлины; она возвышается на мрачном, темном, узком пролете. Малейшее препятствие может помешать там проехать; вот почему лучше, раз уж придется рисковать, попытаться проскочить это место на полном ходу со стороны Клермона, чем менять лошадей в пятистах шагах не доезжая моста; ведь если короля случайно узнает кто-нибудь на почтовой станции, то малейшего сигнала будет довольно, чтобы мост был перегорожен: для этого понадобится всего три-четыре человека.

— Вы правы, — согласился король, — кстати, если случится заминка, вы будете рядом, граф.

— Это и долг, и великая честь для меня, если король сочтет меня достойным ее.

Король снова протянул Шарни руку, потом спросил:

— Итак, господин де Буйе уже обозначил этапы и выбрал людей, чтобы расставить их вдоль пути моего следования?

— Да, государь, осталось лишь получить одобрение вашего величества.

— Передал ли он с вами на сей счет какую-нибудь записку?

Шарни вынул из кармана сложенный лист бумаги и с поклоном подал его королю.

Король развернул бумагу и прочитал:

"По мнению маркиза де Буйе, отряды не должны выходить за пределы Сент-Мену. Если же король будет настаивать, чтобы они дошли до Пон-де-Сомвеля, то я предлагаю распределить силы, предназначенные для эскорта его величества, следующим образом:

1. В Пон-де-Сомвеле — сорок гусаров полка Лозена под командованием г-на де Шуазёля, имеющего в своем подчинении младшего лейтенанта Буде.

2. В Сент-Мену — тридцать драгунов Королевского полка под командованием г-на капитана Дандуана.

3. В Клермоне — сто драгунов полка месье под командованием графа Шарля де Дама.

4. В Варение — шестьдесят гусаров полка Лозена под командованием г-на де Рорига, г-на де Буйе-сына и г-на де Режкура.

5. ВДёне — сто гусаров полка Лозена под командованием г-на капитана Делона.

6. В Музе — пятьдесят всадников Королевского немецкого полка под командованием г-на капитана Гюнцера.

7. И, наконец, в Стене — Королевский немецкий полк под командованием г-на подполковника барона фон Манделл".

— На мой взгляд, все это хорошо, — прочитав послание, сказал король, — но отряды будут вынуждены оставаться в указанных городах или местечках один, два, а то и три дня; как же они это объяснят?

— Государь, предлог найден: они будут якобы ожидать денежный обоз, отправленный министерством в Северную армию.

— Ну, стало быть, все предусмотрено, — с заметным удовлетворением проговорил король.

Шарни поклонился.

— А кстати, по поводу денежного обоза, — продолжал король, — вы не знаете, получил ли господин де Буйе отправленный мною миллион?

— Да, государь. Однако известно ли вашему величеству, что эти деньги были в ассигнатах, обесцененных на двадцать процентов?

— Удалось ли ему дисконтировать их хотя бы с этими потерями?

— Государь, прежде всего один верный слуга вашего величества был счастлив возможности выдать в обмен на ассигнаты сумму в сто тысяч экю, без потери для вас, разумеется.

Король взглянул на Шарни.

— А остальная сумма, граф? — спросил он.

— Остальная сумма была дисконтирована гоподином де Буйе-сыном у банкира его отца, господина Перего; тот выплатил ему всю сумму переводными векселями на имя господ Бетмана во Франкфурте, согласившихся принять их к уплате. Таким образом, в нужную минуту в деньгах недостатка не будет.

— Благодарю вас, господин граф, — сказал Людовик XVI. — А теперь вы должны сообщить мне имя того верного слуги, кто поставил, возможно, под удар свое состояние ради того, чтобы дать сто тысяч экю господину де Буйе.

— Государь, этот верный слуга вашего величества очень богат и, следовательно, в его поступке не было никакой заслуги.

— Это неважно, сударь, король желает знать его имя.

— Государь, — с поклоном отвечал Шарни, — единственное условие, которое он поставил, оказывая вашему величеству эту ничтожную услугу, — сохранение его имени в тайне.

— Но вы-то его знаете?

— Знаю, государь.

— Господин де Шарни, — произнес король с сердечностью и достоинством, свойственными ему в иные минуты, — вот дорогая для меня реликвия… — Он снял с пальца простое золотое кольцо. — Я снял его с руки моего умирающего отца, когда целовал эту холодеющую руку в последний раз. Ценность этого кольца в том, как я им дорожу, другой цены оно не имеет; но для сердца, которое меня понимает, оно будет дороже самого дорогого алмаза. Передайте моему верному слуге мои слова вместе с этим кольцом, господин Шарни.

На глаза Шарни навернулись слезы; он почувствовал стеснение в груди и, задыхаясь, опустился на колено, принимая бесценный дар из рук короля.

В это мгновение дверь отворилась. Король поспешно обернулся: такое чудовищное нарушение этикета было оскорблением величества, если только оно не вызывалось чрезвычайными обстоятельствами.

Это была королева. Смертельно бледная, она сжимала в руке листок бумаги.

Однако при виде коленопреклоненного графа, целующего королевское кольцо и надевающего его себе на палец, она изумленно вскрикнула и выронила бумагу.

Шарни поднялся и почтительно поклонился королеве, прошептавшей сквозь зубы:

— Господин де Шарни!.. Господин де Шарни!.. Здесь… у короля… в Тюильри?..

И едва слышно она прибавила:

— И я об этом даже не знала!

В глазах бедной женщины было написано такое страдание, что Шарни, не расслышавший последних ее слов, но догадавшийся об их смысле, шагнул ей навстречу.

— Я только что прибыл, — сообщил он, — и как раз собирался просить у короля разрешения засвидетельствовать вам свое почтение.

На щеках королевы снова заиграл румянец. Она давно не слышала голоса Шарни и той нежной интонации, что он вложил в свои слова.

Она протянула обе руки, подавшись к нему, но почти тотчас прижала одну из них к груди, потому что сердце ее сильно забилось.

Шарни все видел, все понял, хотя эти переживания, для изображения и объяснения которых нам потребовалось полтора десятка строк, заняли не больше времени, чем понадобилось королю, чтобы подобрать в глубине кабинета листок, оброненный королевой и подхваченный сквозняком, когда одновременно открылись окно и дверь.

Король прочитал то, что было написано на этом листке, но ничего не понял.

— Что означают эти три слова "Бежать!.. Бежать!.. Бежать!.." и недописанное имя внизу? — спросил король.

— Государь, — отвечала Мария Антуанетта, — они означают, что господин де Мирабо скончался десять минут назад, а это предсмертный совет, который он дает нам.

— Ваше величество, — заверил ее король, — мы последуем этому совету, потому что он хорош и пришло время привести его в исполнение.

Повернувшись к Шарни, он продолжал:

— Граф, вы можете пройти к королеве и все рассказать ей.

Королева встала, перевела взгляд с короля на Шарни и проговорила:

— Идемте, граф.

Она поторопилась выйти из кабинета, потому что, если бы осталась там дольше хоть на минуту, она не смогла бы сдержать в себе противоречивые чувства, переполнявшие ее сердце.

Шарни в последний раз поклонился королю и последовал за Марией Антуанеттой.

Назад: IX ЛОЖА НА УЛИЦЕ ПЛАТРИЕР

Дальше: XVIII ОБЕЩАНИЕ