Книга: Книга Балтиморов

Назад: Уильям Шарбург мамочкины экскременты

Дальше: Часть третья Книга о Гольдманах (1960–1989)

Часть вторая

Книга об утраченном братстве

(1998–2001)

22

Если вы в промежутке между 2000-м и 2010 годами бывали в университете Мэдисона, в Коннектикуте, то наверняка видели стадион футбольной команды, носивший в то десятилетие имя Сола Гольдмана.

Университет Мэдисона всегда ассоциировался у меня с величием Гольдманов. И я очень удивился, когда в конце августа 2011 года дядя Сол позвонил мне домой, в Нью-Йорк, и попросил оказать, по его словам, важную услугу: он хотел, чтобы я присутствовал при том, как надпись с его именем будут снимать со входа на стадион. Это должно было случиться на следующий день – за три месяца до его смерти и за полгода до того, как я снова встретил Александру.

В тот момент я совершенно не представлял, в каком положении находится дядя. С некоторых пор он вел себя странно. Но мне и в голову не могло прийти, что жить ему оставалось всего несколько месяцев.

– Почему ты непременно хочешь, чтобы я это увидел? – спросил я.

– Тебе из Нью-Йорка добираться всего час…

– Но, дядя Сол, не в том же дело. Я не понимаю, почему ты придаешь этому такое значение.

– Пожалуйста, съезди, и все.

Я никогда и ни в чем не мог ему отказать – и согласился.

Дядя Сол все предусмотрел: у въезда на парковку стадиона меня ждал почетный караул в лице самого ректора университета.

– Для нас большая честь принимать вас, мистер Гольдман, – сказал он. – Не знал, что Сол – ваш дядя. Не беспокойтесь, дядя просил вас подождать, и мы подождали.

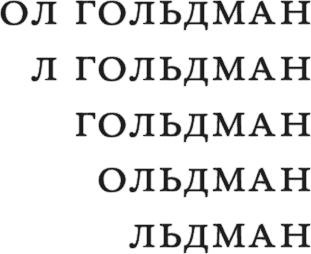

Он торжественно двинулся вперед, и мы подошли ко входу на стадион, к бетонной стене которого были привинчены стальные буквы, возвещающие славу его:

Двое рабочих в строительной люльке, подвешенной на выдвижной стреле, аккуратно отвинчивали каждую букву, и она с металлическим грохотом падала на землю.

Потом рабочие стали крепить на оголенную стену световую вывеску с названием какой-то фирмы-производителя куриных шницелей, которая взялась спонсировать стадион ближайшие десять лет.

– Ну вот, – сказал ректор. – Поблагодарите еще раз вашего дядю от имени университета, это было очень великодушно с его стороны.

– Непременно.

Ректор собирался уходить, но я задержал его. Мне не давал покоя один вопрос.

– Зачем он это делал?

Тот обернулся:

– Делал что?

– Зачем дядя десять лет давал деньги на стадион?

– Он щедрый человек.

– Нет, здесь что-то другое. Да, он щедрый, но так себя выпячивать не в его правилах.

Ректор пожал плечами:

– Понятия не имею. Это у него надо спрашивать.

– А сколько он заплатил?

– Это конфиденциальная информация, мистер Гольдман.

– Ладно, скажите уж…

Поколебавшись, он ответил:

– Шесть миллионов долларов.

Я не поверил своим ушам:

– Дядя отвалил шесть миллионов долларов за то, чтобы его имя десять лет висело на стадионе?

– Да. Разумеется, его имя будет значиться на стене крупных спонсоров у входа в административное здание. Кроме того, он будет бесплатно получать университетскую газету.

Я постоял с минуту, глядя на вывеску с улыбающимся цыпленком, которую только что установили на фасаде стадиона. Конечно, дядя в то время был сравнительно богат, но я не понимал, как он мог подарить университету шесть миллионов долларов, разве что у него существовал какой-то неведомый мне источник доходов. Откуда он взял такие деньги?

Вернувшись на парковку, я позвонил ему:

– Ну вот, дядя Сол, дело сделано.

– И как прошло?

– Отвинтили буквы и повесили вместо них рекламу.

– Кто теперь будет спонсировать стадион?

– Какой-то производитель куриных шницелей.

Я услышал, что он улыбается.

– Вот куда заводит эго, Маркус. Сегодня твое имя красуется на стадионе, а завтра тебя стирают с лица земли ради куры в панировке.

– Никто тебя с лица земли не стирал, дядя Сол. Это всего лишь металлические буквы, привинченные к бетону.

– Ты у меня мудрец, племянник. Едешь обратно в Нью-Йорк?

– Да.

– Спасибо, что сделал это, Маркус. Для меня это было важно.

Я долго стоял в задумчивости. Десять лет назад дядя, который теперь работал в супермаркете, заплатил шесть миллионов долларов за то, чтобы украсить своим именем стадион. Я не сомневался, что даже тогда у него не было на это средств. Именно столько запросили Кларки за свой дом в Хэмптонах, и он не смог его купить. Откуда же спустя четыре года у него взялась такая сумма? Где он раздобыл эти деньги?

Я сел в машину и уехал. Больше я никогда не бывал в Мэдисоне.

Тринадцать лет прошло с тех пор, как мы поступили в университет. Случилось это в 1998 году, и тогда название “Мэдисон” звучало для меня как синоним славы. Я сдержал слово, данное Александре, и не поехал туда учиться; выбрал я филологический факультет маленького университета в Массачусетсе. Но Гиллелю и Вуди хватило ума ничего не обещать, и они не устояли перед соблазном создать новую Банду Гольдманов, уже с Александрой. Патрик Невилл, с которым они постоянно общались после наших каникул в Хэмптонах, поддерживал их намерения.

Во время наших последних школьных зимних каникул мы все трое, как водится, разослали свои документы в несколько учебных заведений, в частности, в университет Берроуза в Массачусетсе. И едва не оказались там все. Спустя четыре месяца, незадолго до Пасхи, я получил письмо о зачислении. Через несколько дней мне позвонили кузены и сообщили великую новость. Они хором орали в трубку, и я даже не сразу понял, что их приняли в тот же университет, что и меня. Мы снова должны были быть вместе.

Но восторг мой длился недолго: еще через два дня оба получили ответ из университета Мэдисона. Туда их зачислили тоже. Причем Вуди, благодаря связям Патрика Невилла, предоставлялась стипендия, чтобы он играл за команду “Титанов”. Это открывало ему путь в профессиональный спорт, тем более что Патрик был знаком с начальством “Нью-Йорк Джайентс”. Вуди принял предложение из Мэдисона, и Гиллель решил ехать с ним. И вот осенью 1998 года я отправился из Нью-Джерси в Массачусетс, а маленькая одышливая машинка с мэрилендскими номерами, пробежав по дорогам штата Коннектикут, выехала на побережье Атлантики и двинулась к городку Мэдисон. Вокруг пестрели яркие краски бабьего лета, клены и вязы пылали красной и желтой листвой. Машинка катила вверх по центральной улице Мэдисона, задрапированной в цвета “Титанов” – гордости городка и грозы всех прочих университетов студенческой лиги. Вскоре впереди показались первые здания из красного кирпича.

– Останови машину! – велел Вуди Гиллель.

– Здесь?

– Да, здесь! Стой!

Вуди затормозил у обочины. Оба вышли и в упоении любовались раскинувшимся перед ними кампусом. Они посмотрели друг на друга, рассмеялись счастливым смехом и кинулись друг другу в объятия.

– Университет Мэдисона! – в один голос завопили они. – Мы это сделали, старик! Мы сделали это!

Казалось, дружба вновь восторжествовала. После полутора лет, проведенных Гиллелем в специальной школе, они выбрали Мэдисон, чтобы опять быть вместе. По пути в университет они договорились жить в одной комнате, выбирать одни и те же учебные курсы, вместе обедать и вместе делать задания. И только много лет спустя я пойму, что оба выбрали Мэдисон по одной-единственной и не самой лучшей причине. Причина эта подбежала к ним на лужайке у кампуса в первое же учебное утро. Александра.

– Гольдманы! – воскликнула она, прыгая им на шею.

– Что, не ожидала нас здесь увидеть? – улыбнулся Гиллель.

Она расхохоталась:

– До чего же вы милые, дуралеи мои глупые! Я прекрасно знала, что вы едете.

– Правда?

– Отец только про вас и говорит. Вы его новая идея фикс.

Так началась наша университетская жизнь. И мои кузены из Балтимора, как всегда, блистали.

Гиллель отрастил бородку. Она очень ему шла – из худосочного мальчишки, малоприятного умника из школы Оук-Парка он превратился в довольно красивого, шикарного и обаятельного мужчину. Он со вкусом одевался, его ценили за искрометный ум и отточенную речь. Вскоре его стали отличать преподаватели, он сделался незаменимым членом редколлегии университетской газеты.

Вуди, мужественный как никогда, пышущий силой и тестостероном, был красив, словно греческий бог. Он слегка отрастил волосы и зачесывал их назад. У него была сногсшибательная, сияющая белизной улыбка и скульптурное тело. Я бы не удивился, если бы увидел его, вдобавок к футбольной карьере, на гигантских плакатах с рекламой одежды или духов, целиком закрывающих некоторые здания на Манхэттене.

Я регулярно ездил в Мэдисон на матчи с участием Вуди. Стадион тогда еще назывался “Бургер-Шейк”, он вмещал тридцать тысяч человек, всегда бывал забит до отказа, и я слышал, как десятки тысяч болельщиков выкрикивают имя Вуди. Нельзя было не заметить, что в троице царило абсолютное согласие; они были счастливы вместе, и я, сейчас уже можно признаться, завидовал им и жалел, что выпал из Банды Гольдманов. Мне их не хватало. Теперь они трое стали Бандой, а Мэдисон – их территорией. Кузены отдали третье место в Банде Александре, и я лишь с годами понял, что место это еще в той Банде, в какую входил я, было переходящим: сначала его по праву занимал Скотт, а теперь оно отошло Александре.

* * *

В ноябре 1998 года мы впервые после поступления в университет праздновали День благодарения, и их успехи меня потрясли. Казалось, за несколько месяцев изменилось все. Радость от встречи с ними в Балтиморе не ослабла, зато гордость за свою принадлежность к Балтиморам, окрылявшая меня в детстве, на сей раз исчезла без следа. До сих пор дядя Сол и тетя Анита задвигали на второй план моих родителей, а теперь настал мой черед чувствовать себя ущербным по сравнению с кузенами.

Вуди, пышущий мощью, непобедимый викинг на поле, постепенно становился звездой футбола. Гиллель писал в университетскую газету, и его высоко ценили. Один из преподавателей, регулярно сотрудничавший в “Нью-Йоркере”, говорил, что тот может предложить свой текст в эту престижную газету. Сидя в этом шикарном доме, за великолепно накрытым на День благодарения столом, я смотрел на них, любовался их величием и словно воочию видел их дальнейшую судьбу: Гиллель, радетель за правое дело, станет еще более знаменитым адвокатом, чем его отец, который к тому же твердо намеревался сделать сына владельцем соседнего с ним бюро, ожидавшего его уже сейчас. “Отец и сын Гольдманы, адвокаты-партнеры”. Вуди войдет в футбольную команду “Балтимор Рэйвенс”, которая была создана два года назад и уже демонстрировала блестящие результаты благодаря на редкость удачной кампании по рекрутингу молодых талантов. Дядя Сол говорил, что у него есть ходы на самый верх – что никого не удивляло – и Вуди не останется в тени. Я представлял себе, как через несколько лет они станут соседями в Оук-Парке и каждый купит себе великолепный, внушительный дом.

Мать, видимо, почувствовав мою растерянность, за десертом вдруг решила всем показать, что и я не лыком шит, и объявила, не обращаясь ни к кому в отдельности:

– А Марки пишет книгу!

Я побагровел и настоятельно попросил ее замолчать.

– И про что книга? – спросил дядя Сол.

– Роман, – ответила мать.

– Пока просто наброски, – промямлил я, – посмотрим, что получится.

– Он уже написал несколько рассказов, – не унималась мать. – Прекрасные, два напечатали в университетской газете.

– Очень бы хотелось почитать, – ласково сказала тетя Анита.

Мать обещала прислать их, а я снова попросил ее молчать. Мне показалось, что Вуди с Гиллелем хихикают. По сравнению с ними, какими они стали в моих глазах – полубогами, наполовину львами, наполовину орлами, готовыми взлететь в небеса, – я со своими дурацкими рассказиками чувствовал себя жалким: ведь я по-прежнему оставался все тем же впечатлительным подростком, и до их великолепия мне было как до луны.

В тот год обед на День благодарения показался мне особенно прекрасным. Дядя Сол помолодел. Тетя Анита стала еще красивее. Так ли это было на самом деле? Или я тогда слишком восхищался ими, не понимая, что семья Балтиморов распадается? Я считал, что дядя, тетя, кузены неизменно устремлены вверх, а они уже стрелой летели вниз. Я понял это лишь годы спустя. Какие бы радужные перспективы я ни прочил кузенам, им суждено было вернуться в Балтимор после университета отнюдь не затем, чтобы стать звездами судебной защиты и “Рэйвенс”.

Мог ли я представить себе, что с ними случится?

23

Сидя в массачусетском университете и чувствуя себя довольно одиноко, я, к своему возмущению, обнаружил, что, когда речь идет о Невиллах, размеры Банды Гольдманов в Мэдисоне могут меняться, – впрочем, так было и в Балтиморе со Скоттом. Сначала особое место в Банде заняла Александра, а за ней и Патрик Невилл.

Патрик приезжал в университет по вторникам, читать свой еженедельный курс. Поговаривали, что о его настроении можно судить по транспортному средству: в те дни, когда он пребывал в прекрасном расположении духа, он появлялся за рулем черной “феррари”, на которой пролетал через Новую Англию как метеор; если же он сердился, то ехал на кроссовере “шевроле-юкон” с тонированными стеклами. Он пользовался огромной популярностью, студенты буквально ломились на его лекции.

Вуди и Гиллель близко сошлись с ним. В каждый свой приезд в Мэдисон он непременно их навещал.

По вторникам он водил их и Александру ужинать в ресторан на главной улице. Если время позволяло, сидел на тренировках “Титанов” в бейсболке клубных цветов. Он присутствовал на всех их домашних матчах и даже, бывало, на выездных, порой тратя на дорогу несколько часов. Гиллелю он всегда предлагал ехать с ним, и на матче они появлялись вместе.

Думаю, Патрику нравилось бывать в обществе Вуди и Гиллеля, потому что всякий раз он находил в них что-то от Скотта.

С ними он вел себя так, как хотел бы вести себя с сыном. Во втором семестре, когда футбольный сезон в Мэдисоне завершался, он регулярно приглашал их на выходные к себе в Нью-Йорк. Они наперебой рассказывали мне, какая у него шикарная квартира: вид из окна, джакузи на террасе, в каждой комнате телевизор. Вскоре они стали чувствовать себя у него как дома: рассматривали картины, курили, пили виски.

На весенних каникулах 1999 года он пригласил их в Хэмптоны. После экзаменов в университете они как-то на неделе заехали ко мне в Монклер на черной “феррари”, которую им одолжил Патрик. Я предложил где-нибудь поужинать, но в их машине было только два места, и мне пришлось довольствоваться старенькой “хондой-cивик” матери. Они на своем рычащем болиде мчались впереди. За ужином выяснилось, что они слегка пересмотрели свои карьерные планы. Нью-Йорк перевесил Балтимор, экономика взяла верх над правом.

– Работать надо в финансах, – заявил Гиллель. – Ты бы видел, какую жизнь ведет Патрик…

– Мы тут обедали со спортивным директором “Джайентс”, – сказал Вуди. – И даже на их стадион ездили, в Нью-Джерси. Он говорит, на будущий год пришлет скаута посмотреть, как я играю.

Они показали мне свои фото на газоне “Джайентс стадиум”. Я воображал себе, как через несколько лет они на том же месте будут праздновать победу “Джайентс” в Супербоуле: Вуди, звездный квотербек, и его почти брат Гиллель, новый золотой мальчик, которого с руками отрывают на Уолл-стрит.

* * *

В начале их второго курса случилось немаловажное событие. Однажды Вуди, возвращаясь по 5-й автостраде в кампус, примерно на пятой миле после моста Лебанон чуть не сбил молодую женщину, которая шла по обочине. Стояла непроглядная ночь. Он немедленно затормозил и выскочил из машины.

– Ты в порядке? – спросил он.

Она плакала.

– Спасибо, все хорошо, – ответила она, вытирая глаза.

– Опасно так ходить по дороге.

– Я буду осторожнее.

– Садись, отвезу тебя, куда скажешь, – предложил Вуди.

– Не надо, спасибо.

– Садись, говорю.

Девушка в конце концов согласилась. В машине, при свете, Вуди показалось, что он ее где-то видел. Красивая девушка, коротко стриженная; ее лицо было ему знакомо.

– Ты учишься в Мэдисоне?

– Нет.

– С тобой точно все в порядке?

– Точно. Просто разговаривать не хочется.

Он замолчал и высадил ее там, где она попросила: возле безлюдной автозаправки на въезде в Мэдисон.

Звали ее Коллин. Вуди прочел имя на бейдже, когда назавтра увидел ее за кассой той самой автозаправки, у которой ее высадил.

– Так и думал, что где-то тебя видел, – сказал он. – Понял, только когда высаживал.

– Пожалуйста, не будем об этом. Ты заправился?

– Да, полный бак, колонка номер три. И еще вот эти шоколадные батончики. Меня зовут Вуди.

– Спасибо за вчерашнее, Вуди. И пожалуйста, не надо больше об этом. С тебя двадцать два доллара.

Он протянул ей деньги:

– Коллин, у тебя все в порядке?

– Все хорошо.

Вошел новый клиент, и она, воспользовавшись этим, попросила Вуди уйти.

Он не стал спорить. Что-то в ней его смущало.

Коллин была единственной служащей на автозаправке и целые дни проводила там в одиночестве. Ей было года двадцать два, не больше, она никуда не выезжала дальше школы, но уже успела выйти замуж за дальнобойщика из Мэдисона, который по нескольку дней в неделю проводил в разъездах. У нее был грустный взгляд и застенчивая манера не встречаться глазами с клиентами.

Ее мир ограничивался автозаправкой. Видимо, поэтому она вкладывала в нее всю душу. Прилегающий магазинчик всегда отличался чистотой и хорошим выбором. Там стояло даже несколько столиков, за которыми проезжий люд мог выпить кофе или съесть заводской сэндвич, разогретый Коллин в микроволновке. Уходя, посетители всегда оставляли на столе небольшие чаевые, и она прятала их в карман, ничего не говоря мужу. А по весне переносила столики и стулья на цветущий газон рядом с заправкой.

Пойти в Мэдисоне было особо некуда, и студенты собирались в одних и тех же местах. Когда Вуди с Гиллелем хотелось побыть одним, они ехали на заправку.

Ночная встреча с Коллин растревожила Вуди, и он стал чаще заезжать к ней, иногда делая вид, будто ему срочно понадобилась жвачка или стеклоомыватель. Обычно он тащил с собой и Гиллеля.

– Что ты туда все время ездишь? – поинтересовался наконец Гиллель.

– Что-то там не в порядке… Хочу понять.

– Скажи уж прямо, что втюрился в нее, вот и все.

– Гилл, эта девушка шла ночью по шоссе и плакала.

– Может, у нее машина сломалась…

– Она была напугана. Ей было страшно.

– И кто ее напугал?

– Не знаю.

– Вуди, нельзя же защищать всех на свете.

Они торчали там так часто, что постепенно приручили Коллин. Она уже меньше стеснялась, иногда даже перекидывалась с ними парой слов. Продавала им пиво, хотя они еще были несовершеннолетние. По словам Коллин, ей ничего не грозило за продажу алкоголя: отец Люка, ее мужа, был шефом местной полиции. Сам Люк показался кузенам странным типом. Вид наглый, держится весьма нелюбезно. Вуди иногда сталкивался с ним на заправке, и тот ему не нравился. Вуди говорил, что, когда он его видит, ему не по себе. Если Люк уезжал в город, Коллин вела себя иначе. В его отсутствие она выглядела веселее.

Во время своих наездов в Мэдисон мне тоже довелось побывать на автозаправке. Я сразу заметил, что Коллин очень нравится наш Вуди. Она смотрела на него как-то по-особенному. Она почти никогда не улыбалась – только когда разговаривала с ним. Улыбка получалась неловкая, непроизвольная, она старалась поскорей ее сдержать.

Поначалу мне показалось, что Вуди влюбился в Коллин. Но я быстро понял, что это не так. Оба моих кузена любили только одну, одну и ту же девушку – Александру.

Александра училась на последнем, четвертом курсе университета. Потом она уедет. Она занимала все их мысли. Мне сразу стало ясно, что их нерушимой дружбы им теперь мало. Ни совместная жизнь в кампусе, ни походы куда-то вместе, ни футбольные матчи не приносили им полного удовлетворения. Они хотели большего. Они хотели ее любви. Окончательно я убедился в этом, когда увидел их реакцию на то, что она с кем-то встречается: когда Патрик Невилл пригласил их на выходные к себе, они обыскали ее комнату. Рассказали они мне об этом на День благодарения. Гиллель показал, что они нашли у нее в ящике стола – картонку с нарисованным на ней красным сердечком.

– Вы рылись в ее комнате? – ошарашенно спросил я.

– Ага, – ответил Гиллель.

– Вы совсем спятили!

Гиллель был страшно на нее зол.

– Почему она нам не сказала, что у нее есть дружок?

– А кто вам сказал, что она с кем-то встречается? – возразил я. – Может, этому рисунку много лет.

– В ванной рядом с ее комнатой две зубные щетки, – сказал Вуди.

– Вы даже в ванную лазили?

– Нечего тут стесняться. Я думал, она наш друг, а друзья все друг другу говорят.

– Если у нее кто-то есть, тем лучше для нее, – сказал я.

– Конечно, тем лучше.

– А мне показалось, что вас это бесит…

– Мы ее друзья, по-моему, могла бы нам и сказать.

Дружба, придававшая законный вид их троице, таила в себе куда более глубокие чувства – несмотря на договор, который мы заключили в Хэмптонах.

Все следующие месяцы им не давал покоя возлюбленный Александры. Они хотели любой ценой узнать, кто это. Спросили у нее, но она клялась, что у нее никого нет. От этого они стали сходить с ума еще больше. Ходили за ней по пятам по кампусу и шпионили за ней. Пытались подслушивать ее телефонные разговоры с помощью старого радиомикрофона, который Гиллель ради такого случая привез из Балтимора. Спрашивали даже Патрика, но он ничего не знал.

В мае 2000 года мы все присутствовали на церемонии вручения диплома Александре.

После официальной части Александра, воспользовавшись суматохой, потихоньку улизнула. И не заметила, что Вуди пошел за ней.

Она направилась к зданию факультета естественных наук, где ее ждал я. Увидев меня, бросилась мне на шею и крепко поцеловала.

В этот момент появился Вуди и в изумлении воскликнул:

– Так это ты, Маркус? Все это время ее парнем был ты?

24

В тот майский день 2000 года мне пришлось объясниться с Вуди и рассказать ему все.

Никто, кроме него, не знал о той волшебной любви, что связала нас с Александрой.

Между нами все началось заново осенью, после наших последних каникул в Хэмптонах. Я вернулся в Монклер, слегка раздосадованный тем, что снова встретил ее и понял, насколько все еще ее люблю. А через несколько недель, выходя из школы, увидел ее на парковке; она сидела на капоте своей машины. Мне не удалось скрыть свой восторг.

– Александра, а ты что тут делаешь?

Она надула губы:

– Хотела тебя видеть…

– Я думал, ты с малышней не водишься.

– Садись, обалдуй.

– Куда поедем?

– Пока не знаю.

Куда мы ехали? Дорогой жизни. С того дня, когда я уселся рядом с ней на сиденье машины, мы больше не расставались. И страстно любили друг друга. Мы бесконечно перезванивались, мы переписывались, она слала мне посылки. Она приезжала на уикенд в Монклер. Иногда я ездил к ней в Нью-Йорк или в Мэдисон на старой машине матери, включив радио на полную громкость. Мы получили благословение моих родителей и Патрика Невилла; они обещали никому ничего не говорить. Нам казалось, что кузенам лучше не знать о том, что между нами происходит. Так я нарушил клятву Банды Гольдманов никогда не добиваться Александры.

На следующий год я поступил на филологический факультет университета Берроуза, и теперь мы находились всего в часе пути друг от друга. Мой приятель Джаред, сосед по комнате, на выходных исчезал, и она приезжала ко мне. И я сделал то, чего по отношению к кузенам не делал никогда: я их обманул. Я лгал, чтобы встретиться с Александрой. Говорил, что еду в Бостон или в Монклер, а сам был с ней в Нью-Йорке. А когда они приезжали в Нью-Йорк к Патрику Невиллу, я валялся с ней в постели в Мэдисоне.

И все равно я временами завидовал тому, что они все вместе в университете, завидовал тем единственным в своем роде узам, какие связывали ее с Гиллелем и Вуди. Однажды она не выдержала и сказала:

– Ты ревнуешь к кузенам, Маркус? Ты совсем рехнулся! Вообще-то вы все трое рехнулись.

Она была права. По характеру я никогда не был собственником и не боялся соперников, но страшился членов Банды Гольдманов. А потом она позволила себе вполне невинный выпад, который, однако, ранил меня словно ножом в сердце:

– Ты победил, Марки. Ты победил, я твоя. Что тебе еще надо? Может, еще закатишь мне сцену из-за того, что я съела гамбургер с твоими кузенами?

Именно я вернул ее на музыкальную стезю. Именно я убедил ее не отказываться от мечты. Именно я уговорил ее снова выступать в нью-йоркских барах и писать музыку в ее комнате в кампусе Мэдисона. Окончив университет, она решила взять судьбу в свои руки: готовилась подписать контракт с одним нью-йоркским продюсером и начать карьеру певицы.

Я во всем признался Вуди, и он обещал ничего не говорить Гиллелю.

Он не осудил меня. Сказал просто: “Тебе повезло, что ты с ней, Марки”, и дружески хлопнул по плечу.

В начале нашего третьего курса, осенью 2000 года, он с головой ушел в футбольные тренировки и очень сблизился с Коллин. Нам исполнилось двадцать лет.

Думаю, он очень тосковал из-за Александры. Но ни слова не сказал Гиллелю и лечил свое горе спортом. Тренировался с утра до ночи. Иногда выходил на пробежку дважды в день, как во времена специальной школы. Он стал настоящей звездой “Титанов”. Команда одерживала победу за победой, а он достигал все новых высот. Его фото украшало первую полосу осеннего выпуска университетской газеты.

Каждый день он заезжал к Коллин на автозаправку. По-моему, ему было нужно, чтобы кто-то о нем заботился. Он привез ей университетскую газету, и она сказала, что гордится им. Но через день он заметил у нее на шее синяки. У него кровь застыла в жилах.

– В чем дело? – спросил он.

– Уходи, Вуди.

– Коллин, это Люк с тобой такое сделал? Твой муж тебя бьет?

Она умоляла его уйти, и он повиновался. Три дня подряд, когда он приезжал на заправку, она тайком делала ему знак, чтобы он ушел. На четвертый она ждала его у двери. Он вышел из машины и подошел к ней. Ни слова не говоря, она взяла его за руку и отвела в подсобное помещение. Там она бросилась ему на шею и обняла изо всех сил. Потом нашла его губы и поцеловала.

– Коллин… Ты должна мне сказать, что происходит, – прошептал Вуди.

– Люк… нашел университетскую газету в ящике под стойкой. И взбесился.

– Он тебя избил?

– Не первый раз.

– Сукин сын… Где он?

Она почувствовала, что Вуди сейчас взорвется.

– Сегодня утром уехал в Мэн. Вернется только завтра вечером. Не делай ничего, Вуди. Умоляю. Только хуже будет.

– Это что же, тебя будут бить, а я буду сидеть сложа руки?

– Мы найдем выход…

– А пока?

– А пока люби меня, – прошептала она. – Люби так, как никто никогда не любил.

Она снова поцеловала его, а потом он взял ее, осторожно и нежно, прямо в подсобке. Ему с ней было хорошо.

Их связь продолжалась во время отлучек Люка. Половину недели, пока Люк оставался в Мэдисоне, она принадлежала ему. С тех пор как он нашел газету, он сделался подозрительным. Без конца следил за ней, держал под еще большим контролем. Вуди нельзя было подходить близко. Он наблюдал за ней издали – и на заправке, и у их дома.

Потом Люк уезжал на своем пикапе. Для Коллин это означало свободу. Закончив работу на заправке, она выходила через заднюю калитку сада, встречалась с Вуди на соседней улице, и они вместе уезжали. Он увозил ее в кампус. Там ей не грозило встретить знакомых. Там она чувствовала себя в безопасности.

Однажды вечером, когда Гиллель уступил им комнату и они лежали в постели, а она прижималась к нему после любви, он заметил синяки на ее обнаженной спине.

– Почему ты не пожалуешься в полицию? Он же тебя когда-нибудь убьет.

– Его отец – шеф полиции Мэдисона, а брат – заместитель, – напомнила Коллин. – Безнадежно.

– А Люку, я так понимаю, мозгов не хватило стать копом…

– Он хотел. Но у него судимость за драку.

– А почему бы не подать жалобу куда-нибудь еще?

– Потому что это в юрисдикции Мэдисона. Да я все равно не хочу.

– Не уверен, что смогу спокойно смотреть, как над тобой издеваются.

– Закончи учебу, Вуди. А потом увези меня с собой, далеко-далеко.

Но долго так продолжаться не могло. Люк что-то заподозрил и стал проверять, дома ли она. Коллин должна была звонить ему перед уходом с заправки, а потом еще раз, из дома. Потом он перезванивал без предупреждения, следил, не ушла ли она куда. Не в ее интересах было пропустить звонок. Ей пришлось дорого заплатить за вечер, когда у соседки прорвало трубу на кухне и она пошла ей помогать.

Когда Люк уезжал и Вуди мог встретиться с Коллин, ему каждый раз казалось, что по ней пронесся смерч. Но такие моменты выпадали все реже.

Брат Люка стал регулярно заглядывать на заправку и смотреть, кто там бывает. Потом начал заезжать за ней в конце рабочего дня и препровождать домой.

– Просто хочу убедиться, что ты вернулась и с тобой ничего не случилось, – говорил он. – Мало ли кто нынче шляется по улицам.

Положение становилось серьезным. Вуди наблюдал за Коллин, держась на расстоянии. Приближаться к ней становилось опасно. Гиллель часто ездил с ним. Оба прятались в машине и следили за заправкой или за домом. Иногда Гиллель оставался на шухере, а Вуди отваживался зайти и ненадолго повидаться с Коллин.

Однажды вечером, когда они проезжали неподалеку от ее дома, их стала преследовать полицейская машина. Вуди остановился у обочины. Из машины вышел отец Люка, проверил у обоих удостоверения личности и сказал Вуди:

– Значит, так, паренек, слушай меня внимательно. Гоняй свой мяч и не суй нос, куда не просят. А главное, отвали. Ясно?

– Откуда вы знаете, что я играю в футбол? – спросил Вуди.

На лице отца заиграла фальшивая улыбка.

– Люблю, видишь ли, знать, с кем имею дело.

Они поехали назад и вернулись в кампус.

– Ты бы поберегся, Вуд, – сказал Гиллель. – Вся эта история начинает скверно пахнуть.

– Знаю. И что мне делать, по-твоему? Замочить уже, наконец, ее мужа?

Гиллель бессильно помотал головой:

– Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, Вуди. Признаться, мне что-то страшновато.

* * *

В тот год я впервые в жизни не виделся с кузенами на День благодарения. За два дня до него они мне сообщили, что Патрик Невилл пригласил их на праздник, куда должны были приехать игроки “Джайентс”. Я все-таки решил поехать в Балтимор. Прибыл я накануне и, как в детстве, поездом. Но, к величайшему моему разочарованию, на перроне Балтимора меня никто не встречал. Я взял такси до Оук-Парка и, подъехав к дому Балтиморов, увидел выходящую тетю Аниту.

– Боже мой, Марки! – воскликнула она, заметив меня. – Я совершенно забыла, что ты сегодня вечером приезжаешь.

– Неважно. Я же приехал.

– Знаешь, а кузенов твоих нет…

– Знаю.

– Марки, мне ужасно жаль, но я сегодня вечером дежурю в госпитале. Мне надо идти. Дядя будет рад тебя видеть. Ужин готов, все в холодильнике.

Она прижала меня к себе, и в ее объятиях я почувствовал: что-то изменилось. Она выглядела усталой и грустной. Я больше не видел в ней того ослепительного сияния, что так часто волновало мое сердце в детстве и отрочестве.

Я вошел в дом. Дядя Сол сидел перед телевизором и встретил меня, как и тетя Анита, тепло и печально. Я поднялся на второй этаж отнести вещи в одну из гостевых комнат и спросил себя, зачем тут все эти комнаты, если в них никто не живет. Прогулялся по огромным коридорам, заглянул в гигантские ванные. Зашел поочередно во все три гостиные – везде темно и пустынно. Ни огня в камине, ни включенного телевизора, ни брошенной раскрытой книги или журнала, поджидающих, когда вернется их читатель. Снова спустившись вниз, я увидел, что дядя Сол готовит нам ужин. Он поставил два прибора на кухонную стойку. Давно ли мы с Гиллелем и Вуди, сидя за этой самой стойкой и бурно подпрыгивая от нетерпения, тянули через нее свои тарелки сияющей тете Аните, а та, улыбаясь своему маленькому отряду, жарила прямо на широченном тефлоновом противне раблезианские горы оладий и яичницы с беконом из индейки?

За ужином мы разговаривали мало. Он почти ничего не ел. Единственное, про что он завел разговор, были “Балтимор Рэйвенс”.

– Не хочешь разок сходить на матч? У меня есть билеты, но никому не интересно. Знаешь, они в этом сезоне в ударе. Я тебе говорил, что близко знаком с менеджерами “Рэйвенс”?

– Да, дядя Сол.

– Надо хоть раз сходить на них посмотреть. Скажи кузенам. У меня билеты бесплатные, в ложи, все такое.

После ужина я пошел прогуляться по кварталу. Дружески здоровался с соседями, выгуливавшими собак, как будто был с ними знаком. Повстречав охранника в патрульной машине, сделал ему тайный знак, и он мне ответил. Но жест пропал зря: наше благословенное детство ушло навсегда, и вернуться в него было невозможно. Отныне Гольдманы-из-Балтимора принадлежали прошлому.

* * *

В тот самый вечер, когда я находился в Балтиморе, а мои кузены в Нью-Йорке, Коллин опоздала домой. Она выскочила из машины и бегом кинулась к двери. Повернула ручку, но дверь была заперта на ключ. Он уже ушел. Она взглянула на часы: двадцать две минуты восьмого. У нее навернулись слезы. Она открыла дверь своим ключом и вошла в темный дом. Она знала, что, вернувшись, он ее накажет.

Ей нельзя было задерживаться на автозаправке. Она это знала, Люк ей говорил. Она закрывалась в семь и в четверть восьмого должна была вернуться. Если она опаздывала, он уходил. Шел в свой любимый бар, а когда возвращался, набрасывался на нее с кулаками.

В тот вечер она ждала до одиннадцати. Ей пришла было мысль позвонить Вуди, но не хотелось его впутывать. Она знала, что это плохо кончится. В такие минуты она мечтала о бегстве. Но куда ей бежать?

Он пришел, грохнула входная дверь. Она подскочила. Он вырос в проеме гостиной.

– Прости, – сразу всхлипнула она, пытаясь утихомирить гнев мужа.

– Ты что себе позволяешь, бля? А? А? Ты кончаешь в семь. В семь! Я почему должен тут торчать, как мудак? За идиота меня держишь, да?

– Люк, прости. Ровно в семь, я как раз закрывалась, подъехали клиенты; я на пять минут задержалась.

– Ты закрываешь в семь, и будь любезна в семь пятнадцать быть дома! Невелика наука. Но тебе лишь бы нагадить!

– Но, Люк, на то, чтобы все закрыть, тоже нужно время…

– Сопли свои подбери, слышишь? И волоки задницу в тачку.

– Люк, только не это! – взмолилась она.

Он угрожающе наставил на нее палец:

– Лучше тебе со мной не спорить.

Она вышла и села в его пикап. Он уместился за руль, и машина тронулась.

– Прости, Люк, прости, – сказала она тихо, как мышка. – Я больше не буду опаздывать.

Но он уже не слушал. Он осыпал ее бранью. Она плакала. Он выехал из Мэдисона и поехал прямо по 5-й магистрали. Проехал мост Лебанон и двинулся дальше. Она умоляла его вернуться домой. Он усмехнулся:

– Тебе что, плохо со мной?

Потом вдруг затормозил посреди дороги.

– Приехали, станция Вылезай, – произнес он не терпящим возражений тоном.

Она тщетно пыталась спорить:

– Люк, пожалуйста, не надо.

– Вытряхивайся, живо! – вдруг заорал он.

Если он начинал орать, это был знак, что надо слушаться. Она вылезла из кабины, и он сразу уехал, бросив ее в восьми милях от дома. Так он ее наказывал: она должна была вернуться в Мэдисон пешком, посреди ночи. Она, в своем обычном коротком платье и тонких колготках, шла сквозь густой туман, в кромешной тьме и сырости.

Первый раз она пыталась протестовать. Когда Люк, багровый от крика, приказал ей вылезать, она взбунтовалась. Сказала, что с женой так не обращаются. Люк вышел из машины.

– Ну-ка, ангел мой, иди сюда, – произнес он почти ласково.

– Зачем?

– Затем, что я тебя накажу. По роже надаю, чтобы понимала: когда я приказываю, твое дело – слушаться!

Она тут же извинилась:

– Прости, я не хотела тебя сердить… Хорошо, я все сделаю, как ты хочешь. Извини, Люк, не злись.

Она сразу вышла из машины и пошла по дороге, но не прошла и пяти метров, как до нее донесся голос Люка:

– Ты не догоняешь, что я тебе говорю, или как? Язык человеческий понимать разучилась?

– Понимаю, Люк. Ты мне сказал уматывать, я уматываю.

– Это я раньше сказал! Теперь тебе другой приказ. Я что тебе говорю, а?

Она в ужасе разрыдалась:

– Я уже не знаю, Люк… Прости, я уже ничего не понимаю.

– Я тебе сказал идти сюда и получить по роже. Забыла?

У нее подкосились ноги.

– Прости, Люк, я усвоила урок. Я буду слушаться, обещаю.

– Сюда! – заорал он, не двигаясь с места. – Когда я говорю “сюда”, ты должна идти сюда! Все бы тебе выдрючиваться, да?

– Прости, Люк, я была дура, больше это не повторится.

– Сюда, мать твою! Иди сюда, или я тебе вдвое наваляю!

– Нет, Люк, пожалуйста!

– Живо!

Она в страхе подошла и встала перед ним.

– Тебе причитается пять славных оплеух, ясно?

– Я…

– Ясно?!

– Да, Люк.

– И я хочу, чтобы ты считала.

Она встала перед ним, он занес руку. Она закрыла глаза, сотрясаясь от рыданий. Он влепил ей пудовую пощечину. Она с криком упала на землю.

– Я сказал, считай!

Она рыдала, стоя на коленях на сыром бетоне.

– Раз… – с трудом выговорила она сквозь слезы.

– Отлично. А теперь встала!

Она поднялась. Он ударил ее снова. Она согнулась пополам, держась за щеки.

– Два! – выкрикнула она.

– Хорошо, а теперь на место!

Она повиновалась, он поднял ей голову и со всей силы дал еще пощечину.

– Три!

Она упала навзничь.

– А ну встала, что разлеглась! И не слышу, чтобы ты считала.

– Четыре, – всхлипнула она.

– Вот видишь, почти все. Быстро встала передо мной! Голову прямо!

Когда избиение кончилось, он приказал ей исчезнуть, и она убежала. Она шла больше часа, пока не добралась до моста Лебанон. До Мэдисона оставалось еще больше половины пути. Она сняла туфли на каблуках – идти в них было неудобно и медленно, и шагала босиком по холодному асфальту, почти не чувствуя ног. Внезапно дорогу осветили фары. Какая-то машина. Водитель заметил ее в последний момент и едва не сбил. Он сразу затормозил. Она уже видела этого парня на заправке. Той ночью их с Вуди дороги пересеклись.

С тех пор, когда она поздно приходила с работы, Люк высаживал ее на безлюдной дороге и заставлял возвращаться пешком. В ту ночь, добравшись наконец до дома, она обнаружила, что Люк запер дверь изнутри. Она свернулась на диванчике под навесом крыльца и уснула, дрожа от холода.

Вуди тревожился все сильнее. В самом начале 2001 года Гиллель сказал мне, что беспокоится за него.

– Не знаю, что ему вдруг приспичило связаться с этой девицей. Но последние полгода он только и думает, как бы ее спасти. Он на себя не похож. Ты что-нибудь знаешь?

– Нет.

Я лгал. Я знал, что Вуди, заботясь о Коллин, старается забыть Александру. Спасая ее, он хотел спастись сам. И еще я понял, что Гиллель, сопровождая Вуди в его ночных бдениях у дома Коллин, не просто составлял ему компанию: он следил за Вуди, хотел помешать ему совершить какую-нибудь глупость.

Но он не смог предотвратить столкновение Люка и Вуди. Это случилось в феврале в одном из баров Мэдисона.

Мэдисон, Коннектикут, февраль 2001 года

Вуди, проезжая по главной улице Мэдисона, вдруг заметил припаркованный перед баром пикап Люка. Он немедленно затормозил и поставил свою машину рядом. Люк уже десять дней не развозил грузы. Уже десять дней Вуди не видел Коллин. Десять дней ему приходилось наблюдать за ней издалека. Однажды вечером, незадолго до этого дня, он слышал крики в их доме, но Гиллель не дал ему выйти из машины и вмешаться. Пора было это прекращать.

Он вошел в бар, увидел у стойки Люка и направился прямиком к нему.

– А вот и наш футболист! – Люк уже изрядно набрался.

– Поберегись, Люк, – сказал Вуди.

Люк был на десять лет старше его. Более крепкий, шире в плечах, с наглым лицом и тяжелыми кулаками.

– Нарываешься, футболёр? Проблем хочешь? – Люк поднялся с места.

– У меня одна проблема – это ты. Я хочу, чтобы ты оставил Коллин в покое.

– Вот как? Ты мне будешь указывать, как мне обращаться с собственной женой?

– Именно так. Прекрати с ней обращаться вообще. Она тебя не любит.

– Ты как со мной разговариваешь, гаденыш? Даю тебе две секунды, и чтобы духу твоего тут не было.

– Еще раз тронешь ее…

– И что будет?

– Я тебя убью.

– Жалкий ублюдок! – завопил Люк, хватая Вуди за грудки. – Сучара!

Вуди оттолкнул его и ответил прямым ударом в челюсть. Люк устоял на ногах, а посетители бара кинулись их разнимать. После минутной суматохи за окном взвыли сирены. Отец и брат Люка влетели в бар и стали наводить порядок. Они задержали Вуди и затолкали в полицейскую машину. Вывезли из города, высадили в заброшенном карьере и отлупили дубинками так, что он потерял сознание.

Очнулся он только через несколько часов. С распухшим лицом и раздробленным плечом. Дотащился до дороги и стал ждать, когда кто-нибудь проедет.

Какой-то водитель затормозил и отвез его в госпиталь Мэдисона; туда к нему и пришел Гиллель. Раны оказались неглубокие, но плечо надо было поберечь.

– Что случилось, Вуди? Я тебя полночи искал.

– Ничего.

– Вуди, на этот раз тебе повезло. Еще немного, и ты бы никогда не смог больше играть в футбол. Ты этого хочешь? Пустить псу под хвост свою карьеру?

Коллин тоже пришлось дорого заплатить за вмешательство Вуди.

Неделю спустя, снова увидев ее на заправке, он сразу заметил синяк под глазом и разбитую губу.

– Что ты наделал, Вуди?

– Я хотел тебя защитить.

– Лучше нам с тобой не встречаться.

– Но, Коллин…

– Я тебя просила не вмешиваться.

– Я хотел уберечь тебя от него.

– Нам больше не надо видеться. Так будет лучше. Уходи, пожалуйста!

Он повиновался.

Через несколько недель начинались весенние каникулы. Мы с Гиллелем воспользовались этим и, чтобы спровадить Вуди из Мэдисона и проветрить ему мозги, увезли на десять дней в “Буэнависту”.

Пока мы отдыхали во Флориде, здоровье дедушки Гольдмана внезапно сильно ухудшилось. Он подхватил воспаление легких и очень ослаб. Ко времени нашего отъезда из Флориды он все еще лежал в больнице. Тетя Анита говорила, что ему недолго осталось. Дедушка все-таки смог выйти из больницы и вернуться в свой дом престарелых, но уже не вставал с постели. Мы навещали его каждое утро, пораньше: отдохнув за ночь, он становился разговорчивым. Силы его таяли, но ум и память оставались при нем. Однажды, когда мы болтали, Вуди спросил:

– Дедушка, я тут сообразил, что даже не знаю, кем ты работал.

Дедушка расплылся в улыбке:

– Я был генеральным директором фирмы “Гольдман и Ко”.

– А что это была за фирма?

– Небольшая фирма по производству медицинского оборудования, я ее создал. В ней была вся моя жизнь: “Гольдман и Ко” просуществовала сорок лет, ты только представь! Я любил ходить на работу. Мы располагались в красивом кирпичном здании, его было видно с дороги, и на нем было написано большими буквами: ГОЛЬДМАН. Я очень этим гордился.

– А где она находилась? В Балтиморе?

– Нет, в штате Нью-Йорк. А мы сами жили в нескольких милях от нее, в Секокусе, в Нью-Джерси.

– И что сталось с вашей фирмой? – снова спросил Вуди.

– Мы ее продали. Вы тогда уже родились, но, конечно, ничего не помните. Это было в середине восьмидесятых.

Вуди стало любопытно, и он спросил у дедушки, не сохранилось ли фотографий того времени, когда он был владельцем фирмы. Бабушка вытащила откуда-то коробку из-под обуви, в которой лежали вперемешку всякие снимки. В основном они относились к последним годам, на них было много незнакомых нам людей – друзей из Флориды, – и еще несколько фотографий дедушки и бабушки вместе. Но потом мы наконец отыскали фото дедушки у пресловутого здания “Гольдман и Ко” и долго его рассматривали. Еще мы нашли несколько снимков нас троих, Гиллеля, Вуди и меня, сделанных в один из наших приездов во Флориду, когда мы были подростками.

– Банда Гольдманов! – произнес вдруг дедушка, помахав фотографией, и мы рассмеялись.

Светлая память нашему дедушке Максу Гольдману. Он скончался через полтора месяца. Эти последние встречи с ним оставили во мне память о его горячности и чувстве юмора, даже на пороге последнего пристанища.

Я всегда буду помнить его ласковый смех. Его требовательность. Его походку и неизменную элегантность. Перед любой церемонией, вручением премии, важной встречей я, повязывая галстук, всегда думаю о нем, о его безупречной манере одеваться.

Слава тебе, мой любимый дед. Знай, что здесь, на земле, мне тебя не хватает. Я хочу верить, что ты смотришь на меня с небес и с любопытством и волнением следишь за моей жизнью. А значит, тебе известно, что у меня идеальное пищеварение и я не страдаю спастическим запором. Возможно, благодаря килограммам отрубей All-Bran, которые я глотал во Флориде под твоим доброжелательным взглядом. Спасибо тебе за все, что ты мне дал, и мир твоему праху.

25

Дедушку похоронили 30 мая 2001 года в Секокусе, штат Нью-Джерси, в городе, где выросли они с бабушкой, мой отец и дядя Сол. Многие его друзья из Флориды пожелали непременно присутствовать на церемонии.

Я сидел рядом с кузенами. Александра тоже сидела с нами, в следующем ряду. Я просунул руку назад, и она тайком пожала ее. Рядом с ней я чувствовал себя сильным.

Я знаю, что в тот же день, позже, Вуди сказал ей:

– Здорово, что ты его так любишь.

Она улыбнулась.

– А как ты? – спросила она. – Гиллель мне говорил про ту девушку, Коллин.

– Она замужем. Там все сложно. Я сейчас с ней не вижусь.

– Ты ее любишь?

– Не знаю. Я к ней очень нежно отношусь. Мне с ней не так одиноко. Но она – не ты.

Похороны походили на самого дедушку: такие же строгие, но с ноткой юмора. Мой отец произнес остроумную речь и, намекнув в ней на отруби All-Bran, вызвал общее веселье. За ним говорил дядя Сол, он был более торжествен. Свою надгробную речь он начал так:

– Сегодня я впервые возвращаюсь в Нью-Джерси. Как вы знаете, наши отношения с папой не всегда были безоблачными…

Эти слова прозвучали странно. Я не почувствовал в его речи отзвуков той тесной связи между ними, какую наблюдал в эпоху расцвета Балтиморов.

После похорон и поминок бабушка захотела прогуляться по Секокусу. Я никогда здесь не был и предложил повозить ее. Мне хотелось узнать, на что намекал дядя Сол, и, оказавшись с бабушкой в машине наедине, решил ее расспросить.

– О чем сейчас говорил дядя Сол?

Бабушка сделала вид, что не слышала, и по-прежнему смотрела в окно.

– Бабушка?

– Марки, – отозвалась она, – сейчас не время задавать вопросы.

– Между ними что-то произошло? – не унимался я.

– Марки, смотри на дорогу и помолчи, пожалуйста. Неужели надо в такой день докучать мне своими вопросами?

– Прости, бабушка.

Я замолчал. Она показала мне дорогу к их бывшему дому, который пришлось заложить, когда финансовое благополучие фирмы пошатнулось. Потом попросила отвезти ее к старому заводу Гольдмана. Я никогда там не был, она подсказывала, куда ехать. Путь занял добрых минут двадцать, мы пересекли границу между Нью-Джерси и штатом Нью-Йорк и оказались в заброшенной промышленной зоне. Бабушка велела остановиться перед старым кирпичным зданием. Она провела рукой по фасаду и указала мне пальцем на дыру в стене, которая когда-то явно была окном.

– Здесь был мой кабинет.

– А что ты делала?

– Вела всю бухгалтерию. За финансы отвечала я. В продажах твоему деду не было равных, но, выручив доллар, он тратил два. Я ведала всеми расходами, и на заводе, и в доме.

Когда я наконец отвез бабушку обратно на парковку кладбища, семейство Балтиморов уже сидело в нетерпении в большом микроавтобусе с водителем, который должен был отвезти их на Манхэттен. Дядя Сол снял номера для бабушки и всех Балтиморов в “Нью-Йорк Плазе”. Монклеры отбыли в свой Монклер.

Назавтра дядя Сол попросил меня зайти к ним в гостиницу; я приехал. Он собрал нас троих, Вуди, Гиллеля и меня, в тихом уголке гостиничного бара и объявил, что дедушка в своем завещании просил поделить один из его сберегательных счетов поровну между “тремя его внуками”. Каждому из нас причиталось по двадцать тысяч долларов.

* * *

Через неделю после похорон я отвез бабушку во Флориду. Мы с ней летели на самолете, потом я несколько дней побыл с ней в Майами, чтобы она не оставалась одна. Дядя Сол предоставил в мое распоряжение свою квартиру в “Буэнависте”.

Мое присутствие в доме престарелых придало бабушке сил. Я как сейчас вижу ее в день приезда в Майами: она курит на террасе, отрешенно глядя на океан. На столе в ее крохотной гостиной стояла обувная коробка, полная старых фотографий. Я взял несколько и, поскольку не узнавал ни людей, ни места, где они были сняты, стал ее расспрашивать. Она отвечала через раз, я чувствовал, что ей хочется покоя. Вдруг она заговорила про вещи на мебельном складе.

– Каком складе? – спросил я.

– На складе в Авентуре. Адрес в шкафчике для ключей.

– И что там такое?

– Все семейные альбомы. Раз ты хочешь посмотреть фотографии, поезжай лучше туда. Там они все разложены по порядку и подписаны. Делай с ними, что хочешь, только перестань задавать вопросы.

Я и сейчас не знаю, зачем она мне про них сказала – то ли чтобы я за ними съездил, то ли чтобы я просто ушел. Любопытство погнало меня на склад, и там, как она и сказала, я обнаружил всю жизнь Гольдманов в тысячах фотографий, разобранных и разложенных по пыльным альбомам. Я стал наудачу открывать их; на меня смотрели молодые лица, все мы, какими мы были прежде. Потом я перешел к более ранним альбомам и временам и развлечения ради стал искать себя. Вот я совсем младенец, вот дом в Монклере, краска на нем совсем свежая. Вот я сижу голый в пластмассовом бассейне, стоящем на нашем газоне. Вот фото моих первых дней рождения. Довольно быстро обнаружилось, что на всех фотографиях не хватает самых важных действующих лиц. Сперва я подумал было, что это случайность или фото разложены неправильно. Я несколько часов просматривал альбомы, и наконец пришлось признать очевидное: мы были везде, их не было нигде. Монклеров сколько угодно, а Балтиморы, казалось, были персонами нон-грата. Ни единого снимка маленького Гиллеля, ни новорожденного, ни его дней рождения. Ни одного фото со свадьбы дяди Сола и тети Аниты, притом что мои родители удостоились целых трех альбомов. На первых фотографиях Гиллеля ему было как минимум пять лет. Оказалось, что в архивах дедушки и бабушки Гольдманов-из-Балтимора долгое время не существовало вообще.

Бабушка Рут наверняка думала, что я останусь на складе навсегда и она сможет мирно и без помех курить себе на террасе. На ее беду, я ввалился в ее квартирку с кучей семейных альбомов.

– Марки, ну зачем ты мне все это приволок? Если бы я знала, никогда бы не сказала тебе про склад!

– Бабушка, где они были все эти годы?

– Ты про что, дорогой? Про альбомы?

– Нет, про Гольдманов-из-Балтимора. Тут нет ни одного фото Гольдманов-из-Балтимора, пока Гиллелю не исполнилось пять лет…

Сначала она, казалось, рассердилась и махнула рукой, словно отсекая возможность разговора:

– А, давай лучше не будем о прошлом.

Мне снова пришла на память странная речь дяди Сола на похоронах дедушки.

– Ну, бабушка, – настаивал я, – ведь получается, что в какой-то момент они словно исчезли с лица земли.

Она грустно улыбнулась:

– Ты сам не знаешь, насколько угадал, Марки. Ты никогда не задавался вопросом, как твой дядя оказался в Балтиморе? Дядя Сол и твой дедушка не разговаривали больше десяти лет.

26

Вуди вернулся в Мэдисон после похорон дедушки в конце июня 2001 года, когда учебный год уже закончился. Ему страшно хотелось повидать Коллин.

На заправке ее не было. Вместо нее работала какая-то незнакомая девица. Он поехал в город и остановился неподалеку от ее квартала. Пикап Люка стоял перед домом; он был здесь. Вуди притаился в машине и стал ждать. Коллин он так и не увидел. Ночь он провел на улице.

На рассвете Люк вышел из дому, с сумкой. Сел в свой пикап и поехал. Вуди двинулся за ним, держась на изрядном расстоянии. Они подъехали к офису транспортной компании, на которую работал Люк. Через час он выехал из ворот на большегрузе. По крайней мере сутки Вуди мог быть спокоен.

Он вернулся к дому. Постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал еще, попробовал заглянуть в окна. Казалось, в доме никого нет. Внезапно он так и подскочил: за его спиной раздался голос:

– Ее здесь нет.

Он обернулся. Это была соседка.

– Простите, миссис?

– Вы ведь пришли к малышке Коллин?

– Да, миссис.

– Ее нет.

– Вы знаете, где она?

– Она в больнице, мой мальчик, – сказала соседка с удрученным видом.

Вуди кинулся в госпиталь Мэдисона. Он нашел ее в постели, с распухшим лицом и ортопедическим аппаратом на шее. Ее сильно избили. Увидев его, она просияла:

– Вуди!

– Тише, тебе нельзя волноваться.

Он хотел поцеловать, коснуться ее, но боялся сделать ей больно.

– Вуди, я думала, ты не вернешься.

– Теперь я здесь.

– Прости, что прогнала тебя. Ты мне нужен.

– Я никуда не уеду. Теперь я здесь.

Вуди знал, что, если он ничего не предпримет, Люк в конце концов ее убьет. Но как ее защитить? Он попросил Гиллеля помочь, а тот спросил совета у дяди Сола и Патрика Невилла. Вуди предлагал всякие нелепые идеи, как заманить Люка в ловушку, – подбросить ему в машину оружие или марихуану и связаться с федеральной полицией. Но все пути все равно вели к нему и его родственникам. Гиллель знал: чтобы задержать Люка на законном основании, тот должен оказаться за пределами юрисдикции своего отца. Ему пришла в голову одна мысль.

Мэдисон, Коннектикут, 1 июля 2001 года

Коллин вышла из дому после полудня. Положила чемодан в багажник своей машины и уехала. Через час домой вернулся Люк. И нашел записку, которую она оставила на кухонном столе.

Я ухожу. Я хочу получить развод.Если ты готов поговорить спокойно, я в мотеле “Дейз-Инн” на 38-й магистрали.

Он взбеленился. Поговорить хочет? Он ей покажет. Он у нее отобьет эти хотелки. Он прыгнул в машину и как бешеный помчался в мотель. И сразу заметил ее машину у одного из номеров. Кинулся туда и заколотил в дверь:

– Коллин! Открой!

Она почувствовала, как внутри у нее все сжалось.

– Люк, я открою, только если ты успокоишься.

– Открой немедленно!

– Нет, Люк.

Он колотил в дверь со всей силы. Коллин невольно вскрикнула.

Гиллель и Вуди сидели в соседнем номере. Гиллель снял трубку и позвонил в полицию. Ответил оператор.

– Тут один тип избивает жену, – сказал Гиллель. – По-моему, он ее сейчас убьет…

Люк по-прежнему был за дверью и яростно молотил в нее кулаками и ногами. Гиллель, повесив трубку, посмотрел на часы, выждал минуту, потом сделал знак Вуди, и тот позвонил в номер Коллин. Она ответила.

– Готова, Коллин?

– Да.

– Все получится…

– Я знаю.

– Ты очень храбрая.

– Я это делаю ради нас.

– Я люблю тебя.

– Я тебя тоже.

– А теперь давай.

Она повесила трубку, сделала глубокий вдох – и открыла дверь. Люк бросился на нее и стал избивать. По парковке мотеля разносились крики. Вуди выскочил из номера, вытащил из кармана нож и, проткнув заднее колесо пикапа Люка, убежал, ни жив ни мертв.

Снова удары. А полицейской сирены что-то не слышно.

– Перестань! – плача, молила Коллин, свернувшись на полу и пытаясь защититься от ударов его башмаков.

Люк поднял ее с пола за волосы, решив, что пока с нее довольно. Он выволок ее из номера и силой запихнул в пикап. Клиенты мотеля выбежали из номеров на крики, но не рискнули вмешаться.

Наконец послышалась сирена. Две полицейских машины прибыли как раз в тот момент, когда Люк на полной скорости выезжал с парковки. Уехал он недалеко: пробитое колесо заставило его остановиться. Еще через минуту он был арестован.

Отправившись в мотель, он пересек границу штата Нью-Йорк. Здесь он и будет сидеть в следственном изоляторе в ожидании суда за насильственные действия и незаконное лишение свободы.

* * *

На какое-то время Коллин поселилась в Балтиморе, у Гольдманов. Она наконец ожила. Весь август она ездила с нами – Вуди, Гиллелем и мной – во Флориду помогать бабушке наводить порядок в дедушкиных делах.

Чтобы разобрать документы и книги, оставшиеся от дедушки, четырех человек явно было много, и мы отправили Вуди с Коллин побыть немного вдвоем. Они взяли напрокат машину и отправились на Флорида-Кис.

Мы с Гиллелем провели неделю, роясь в дедушкиных бумагах.

Мы договорились, что я занимаюсь архивами, а Гиллель – юридическими документами. Поэтому, найдя в ящике стола завещание дедушки, я, не читая, отдал его Гиллелю.

Гиллель внимательно его прочел. С каким-то странным видом.

– Все в порядке? – спросил я. – У тебя вдруг лицо стало какое-то не такое.

– Все норм. Просто жарко. Выйду на балкон, проветрюсь.

Он сложил документ пополам и вышел с ним из комнаты.

27

В начале сентября 2001 года Люка приговорили к трем годам тюремного заключения в штате Нью-Йорк. Для Коллин это означало свободу, она тогда же подала на развод. Теперь ей снова можно было спокойно жить в Мэдисоне.

У нас как раз начинался последний, четвертый год учебы в университете. Тот самый, когда стадион “Бургер-Шейк” в Мэдисоне превратился в стадион “Сол Гольдман”.

Я присутствовал на церемонии смены названия и помню, что дело было в субботу, восьмого сентября. Собрался весь цвет университета. Массивные металлические буквы были закрыты полотнищем, и после речи ректора дядя Сол потянул за веревку. Занавес упал, открыв новое название стадиона. По какой-то необъяснимой для меня причине единственным человеком, который в тот день отсутствовал, была тетя Анита.

Несколько дней спустя в Нью-Йорке случился теракт 11 сентября. Мэдисон, как и вся остальная страна, переживал глубокое потрясение, и только победы “Титанов” немного отвлекли жителей от телевизоров и заставили их вернуться на стадион.

Для Вуди начинался блистательный сезон. Он играл на пределе возможностей. В тот момент ничто не предвещало дальнейших событий. Тот год должен был стать для “Титанов” временем окончательного признания. Вуди демонстрировал в игре бешеную волю к победе. Сезон едва успел начаться, а команда из Мэдисона уже набрала немыслимое количество очков, изничтожая соперников одного за другим. Ее достижения привлекали огромное количество зрителей, билеты на матчи достать было невозможно, и город Мэдисон извлекал из этого немалую выгоду: рестораны были набиты битком, а майки цветов команды и флаги шли в магазинах нарасхват. Весь регион пребывал в легком помешательстве: по всем признакам, “Титаны” в этом году должны были выиграть университетский чемпионат.

К числу болельщиц Вуди принадлежала и Коллин. Отныне она гордо показывалась с ним в Мэдисоне. Если выдавалась возможность, она пораньше запирала автозаправку и приходила на тренировки. Когда свободное время появлялось у него, он ей помогал. Организовывал поставки, иногда занимался машинами клиентов, а те ему говорили: “Мог ли я вообразить, что чемпион по футболу будет заливать мне полный бак…”

Вуди стал не только звездой для студентов, но и любимчиком всего Мэдисона; одно местное кафе даже включило в меню гамбургер его имени: “Вуди”. Это был четырехслойный сэндвич с таким количеством хлеба и мяса, что даже величайший обжора не мог его доесть. Тому, кто все-таки его приканчивал, еда доставалась за счет заведения; еще он удостаивался почетного снимка “Полароидом”, который, под бурное одобрение других посетителей, тут же вешался на стену. А хозяин заведения гордо говорил про свой гамбургер: “Этот “Вуди” – совсем как наш Вуди: его никому не одолеть!”

В Балтиморе, за обедом в честь Дня благодарения, Вуди испросил у семейства согласия изменить имя на своей футбольной майке и написать на ней “Гольдман”. Все ужасно обрадовались и разволновались. Впервые он превзошел нас: благодаря ему мы были уже не Монклерами и Балтиморами – мы были Гольдманами. Наконец-то мы объединились под одним знаменем.

Через неделю “Мэдисон Дейли Стар”, городская газета, напечатала репортаж о Балтиморах: в нем рассказывалась история Вуди, Гиллеля, тети Аниты и дяди Сола. На фотографии все четверо, улыбающиеся и счастливые, держали майку Вуди с надписью “Гольдман”.

Пока все взоры были обращены на Вуди, устремившегося к спортивной славе, в Балтиморе дядя Сол и тетя Анита незаметно для всех медленно погружались во мрак.

Сначала дядя Сол проиграл очень важный процесс, над которым трудился несколько лет. Он защищал женщину, преследовавшую по суду медицинскую страховую компанию, которая отказалась оплачивать лечение ее мужу-диабетику; в результате тот умер. Дядя Сол требовал для нее несколько миллионов долларов возмещения ущерба. В иске ей отказали.

Потом между ним и тетей Анитой вспыхнули серьезные разногласия. Сперва она захотела узнать размеры пожертвования, которое он сделал университету Мэдисона, чтобы стадион носил его имя. Он утверждал, что это сущие крохи, он просто договорился с ректором. Она не поверила. Он вел себя странно. Вовсе не в его духе было выпячивать свое эго. Она знала, что он очень щедр, всегда внимателен к другим людям. Он добровольно участвовал в раздаче супа неимущим, всегда что-то подавал бездомным. Но никогда об этом не распространялся. Никогда не хвастался. Он был скромным, застенчивым, за это она его и любила. Кто этот человек, вдруг пожелавший видеть свое имя на футбольном стадионе?

Она стала делать то, чего за всю их совместную жизнь не делала ни разу: рылась в его столе, шарила в его вещах, читала его почту и мейлы. Ей непременно нужно было выяснить правду. Не найдя ничего дома, она, пока он был в суде, под каким-то предлогом зашла в его контору и заперлась в его кабинете. Она нашла скоросшиватель с его личной бухгалтерией и в конце концов докопалась до истины: дядя Сол обещал университету Мэдисона шесть миллионов долларов. Сперва она не поверила своим глазам. Ей пришлось несколько раз перечитать документы. Как ее муж мог такое сделать? Зачем? А главное, из каких денег? Ей казалось, что это кошмарный сон. Она подождала его в кабинете, чтобы потребовать объяснений, но он воспринял ее открытие совершенно спокойно:

– Тебе не стоило копаться в моих делах. Особенно здесь. Я обязан хранить профессиональную тайну.

– Не заговаривай мне зубы, Сол. Шесть миллионов долларов! Ты пообещал шесть миллионов? Откуда у тебя подобная сумма?

– Тебя это не касается!

– Сол, ты мой муж! Как это может меня не касаться?

– Ты все равно не поймешь.

– Сол, скажи мне, умоляю. Откуда ты взял такие деньги? Что ты от меня скрываешь? Ты что, связан с организованной преступностью?

Он расхохотался:

– Чего тебе только в голову не придет! А сейчас оставь меня, пожалуйста. Уже поздно, а мне еще нужно поработать.

Я ничего не замечал. Я был либо в университете, либо с Александрой. Рядом с ней я был абсолютно, безраздельно счастлив. Она знала меня как никто, понимала меня как никто. Могла читать мои мысли, угадывать, что я скажу, когда я только открывал рот.

Она окончила университет уже год назад и теперь пыталась пробиться в мир музыки, но ее карьера не клеилась. Мне не очень нравился продюсер, с которым она связалась. По-моему, он продвигал не столько ее музыку, сколько образ, картинку. Он говорил, что это взаимосвязано, но я думал иначе. Для таланта Александры такие методы не годились. Я старался донести это до нее, пытался внушить, чтобы она в первую очередь прислушивалась к себе. Она сочиняла отличные песни, а продюсер, вместо того чтобы помочь ей развить свой талант, все время тормозил ее и запихивал в готовые схемы, которые якобы нравятся большинству. Структура: вступление, куплет, припев, второй куплет, припев, разработка, предприпев, кода. Первый припев длился ровно минуту. Продюсеры проделывали с музыкой ту же кощунственную операцию, что с книгами и фильмами – подгоняли их под шаблон.

Порой она совсем падала духом. Говорила, что ничего не добьется. Что лучше ей все бросить. Я старался поднять ей настроение; иногда уезжал на ночь из университета к ней в Нью-Йорк. Обычно она, грустная и подавленная, сидела в своей комнате. Я уговаривал ее преодолеть себя, взять гитару и вел играть в какой-нибудь бар со свободной сценой. Результат всякий раз бывал одним и тем же: она электризовала зал. Шквал аплодисментов после каждой песни придавал ей сил. Со сцены она спускалась сияющая. Мы шли ужинать. Она снова была счастлива. Она снова болтала без умолку, как я любил. И забывала свою печаль.

Весь мир принадлежал нам.

* * *

Почти на каждые выходные я приезжал в Мэдисон, посмотреть, как играет Вуди. Присоединялся на трибунах стадиона “Сол Гольдман” к группе его главных болельщиков – дяде Солу, тете Аните, Патрику Невиллу, Гиллелю, Александре и Коллин.

Победы породили первую волну слухов: говорили, что каждую неделю посмотреть на него приезжают скауты главных клубов НФЛ. Патрик утверждал, что скоро прибудут представители “Джайентс”. Дядя Сол уверял, что менеджеры “Рэйвенс” самым пристальным образом следят за “Титанами”. В дни матчей Гиллель высматривал на галереях стадиона “Сол Гольдман” скаутов, а потом кидался в раздевалку и отчитывался перед Вуди.

– Вуд! – завопил он однажды вечером. – Я заметил по крайней мере одного! Сидит записывает и по телефону все время говорит. Я пошел за ним на парковку… У него массачусетские номера. Понимаешь, что это значит?

– “Нью-Ингленд Пэтриотс”? – недоверчиво спросил Вуди.

– “Пэтриотс”, старик! – ликовал Гиллель.

Они бросились друг другу в объятия под восторженные вопли переодевавшихся игроков.

Дважды после окончания победного матча наблюдатели из знаменитых команд подходили непосредственно к дяде Солу и тете Аните. В день, когда “Титаны” разгромили “Ягуаров” из Кливленда – единственную команду, которая в этом сезоне, как и они, не потерпела ни одного поражения, а в прошлом году выиграла чемпионат, – Патрик Невилл пришел к Вуди в раздевалку со скаутом из “Нью-Ингленд Пэтриотс”, тем самым, которого несколькими неделями раньше заметил Гиллель. Тот вручил Вуди свою визитку и сказал:

– Мой мальчик, “Пэтриотс” счастливы будут видеть тебя в своих рядах.

– Боже! Спасибо, сэр, – ответил Вуди. – Даже не знаю, что вам сказать. Надо поговорить с Гиллелем.

– Гиллель – этой твой агент? – спросил скаут.

– Нет, Гиллель – мой лучший друг. У меня, собственно, нет агента.

– Я могу быть твоим агентом, – внезапно предложил Патрик. – Всегда мечтал этим заняться.

– Конечно, с удовольствием, – отозвался Вуди. – Вы этим займетесь?

– Разумеется.

– В таком случае предоставляю вам вести переговоры с моим агентом, – с улыбкой сказал Вуди скауту.

Тот крепко пожал ему руку:

– Удачи, мальчик. Все, что тебе остается сделать, это выиграть чемпионат. Встретимся в НФЛ.

В тот вечер, вопреки обыкновению, Гиллель с Вуди не стали праздновать победу с остальной командой. Запершись в своей комнате с Патриком, страшно увлеченным новой ролью агента, они обсудили открывающиеся перед Вуди возможности.

– Надо попытаться все оформить до конца года, – сказал Патрик. – Если ты выиграешь чемпионат, никаких особых сложностей не предвидится.

– О какой первоначальной сумме может идти речь, как вы думаете? – спросил Гиллель.

– Посмотрим. Но в прошлом месяце “Пэтриотс” предлагали университетскому игроку семь миллионов долларов.

– Семь миллионов долларов? – У Вуди перехватило дыхание.

– Семь миллионов долларов, – повторил Патрик. – И поверь, сынок, ты стоишь не меньше. Если не на этот год, так на следующий. За твою карьеру я спокоен.

После ухода Патрика Вуди и Гиллель не спали всю ночь. Лежа на кровати с открытыми глазами, они переваривали размер возможного контракта.

– Что будешь делать с этой кучей бабла? – спросил Гиллель.

– Поделим пополам. Половину тебе, половину мне.

Гиллель улыбнулся:

– Зачем тебе это делать?

– Ты же мне как брат, а братья делятся всем.

В начале декабря 2001 года “Титаны” перед полуфинальными матчами чемпионата проходили антидопинговый контроль.

Неделю спустя Вуди после утренней тренировки не явился на лекцию по экономике. Гиллель тщетно пытался прозвониться ему на мобильный. Он решил пойти на стадион, посмотреть, нет ли его там, но по дороге через кампус увидел, как перед зданием администрации паркуется черный “шевроле-юкон” Патрика Невилла. Гиллель понял, что что-то случилось, и подбежал к Патрику:

– Патрик, что стряслось?

– Вуди тебе не сказал?

– А что он должен был мне сказать?

– Он погорел на допинг-контроле.

– Что?

– Этот дурак принял допинг.

– Патрик, этого не может быть!

Гиллель пошел с Патриком в кабинет ректора. Помимо самого ректора, там сидел на стуле совершенно убитый Вуди, а перед ним стоял комиссар Университетской футбольной лиги.

Увидев Патрика, Вуди с умоляющим видом вскочил со стула.

– Патрик, я ничего не понимаю! – воскликнул он. – Клянусь, я ничего не принимал!

– Что происходит? – спросил Патрик.

Ректор представил Патрика комиссару как агента Вуди и попросил описать ситуацию.

– У Вудро положительная проба на пентазоцин. Основная и все проверочные пробы дали одинаковый результат. Это очень серьезно. Пентазоцин – производное от морфина, вещество, строго запрещенное Лигой.

– Я не принимал допинг! – крикнул Вуди. – Честное слово! Зачем мне это делать?

– Сейчас же прекратите этот цирк, Вудро! – рявкнул комиссар. – Ваши результаты слишком хороши, чтобы быть честными.

– Я недавно простудился, и врач прописал мне витамины. Я принимал только то, что он сказал. Зачем мне это дерьмо?

– Затем, что у вас травма.

Повисла короткая пауза.

– Кто вам сказал? – спросил Вуди.

– Командный врач. У вас тендинит руки. И порвана плечевая связка.

– Я прошлой весной ввязался в драку. А потом меня избили копы! Но с тех пор прошло по меньшей мере восемь месяцев.

– Я не желаю слушать ваши небылицы, Вуди, – оборвал его комиссар.

– Но это правда, честное слово!

– Вот как? И вы не перетренировались этим летом? У меня есть справка от врача команды, он утверждает, что из-за постоянных болей отправил вас на УЗИ руки, которое выявило довольно серьезный тендинит, вызванный, по его мнению, чрезмерно часто повторяющимися движениями.

Вуди был в отчаянии. Его глаза наполнились слезами.

– Да, верно, врач хотел, чтобы я на время прекратил играть, – объяснил он. – Но я чувствовал, что могу занимать свое место в команде. Я же знаю свое тело! После чемпионата я бы подлечился. Вы считаете, что я, как полный идиот, принимал допинг прямо перед полуфиналами чемпионата?

– Да, – ответил комиссар. – Потому что вам было слишком больно играть без обезболивающего. Думаю, вы принимали талацен перед играми. Все знают, что это очень действенное средство. Известно и то, что его следы в крови быстро исчезают. Думаю, вы прекрасно это знали и решили, что если прекратите его прием задолго до финала чемпионата, антидопинговые пробы ничего не покажут. Я ошибаюсь?

Повисло долгое молчание.

– Вуди, ты принимал эту мерзость? – в конце концов спросил Патрик.

– Нет! Клянусь! Наверное, врач ошибся, когда я болел!

– Врач тебе талацен не прописывал, Вудро, – ответил комиссар. – Мы проверяли. Только витамины.

– Значит, фармацевт, когда делал порошки!

– Довольно, Вудро! – приказал ректор. – Вы обесчестили наш университет.

Он снял со стены рамку с университетской газетой, на обложке которой поместили фото Вуди, и выбросил в корзину.

Патрик Невилл повернулся к ректору:

– И что теперь будет?

– Нам надо все обсудить. Как вы понимаете, ситуация крайне серьезная. Правила Лиги в подобных случаях предусматривают отстранение игрока, а правила Мэдисона предусматривают отчисление из университета.

– Вы уже подписали контракт с “Нью-Ингленд Пэтриотс”? – спросил комиссар.

– Нет.

– Тем лучше, иначе они могли бы потребовать от нас возмещения ущерба за подрыв своего имиджа.

Первым в гнетущей тишине снова заговорил комиссар:

– Мистер Невилл, я имел долгую беседу с ректором. Этот случай может запятнать репутацию Мэдисона и репутацию чемпионата. Все вокруг зациклены на подвигах Вуди. Если зрители узнают, что он принимал допинг, это станет сильнейшим ударом по всем нам, и мы хотим во что бы то ни стало избежать подобной ситуации. Но мы не можем закрывать глаза…

– Так что вы предлагаете?

– Компромисс, который устроит всех. Скажите, что Вуди получил травму. Что у него серьезная травма и он больше не сможет играть. Взамен Лига прекратит разбирательство, и репутация Мэдисона не пострадает. Это означает, что дисциплинарный совет университета не станет заниматься Вудро и он сможет доучиться у нас.

– Сколько времени он не сможет играть из-за травмы?

– Он вообще не сможет играть.

– Но если он не будет играть, ни один клуб НФЛ его не возьмет.

– Мистер Невилл, вы, кажется, не осознали всю серьезность ситуации. Если вы не согласны, мы начнем дисциплинарное разбирательство, об этом узнают все. В случае дисциплинарного разбирательства Вуди будет исключен из команды и наверняка исключен из университета. У вас будет возможность обжаловать решение, но вы проиграете, потому что результат проб однозначный. Я даю вам возможность похоронить эту историю, пока не поздно. Услуга за услугу. Репутация “Титанов” не пострадает, а Вуди закончит учебу.

– Но с его карьерой футбольного игрока будет покончено, – сказал Патрик.

– Да. Если такой компромисс вас устраивает, даю вам двадцать четыре часа. Соберите пресс-конференцию и объявите, что Вуди получил травму на тренировке и больше не сможет играть в футбол.

Комиссар вышел из кабинета. Вуди, в полном отчаянии, молча закрыл лицо руками. Патрик и Гиллель отошли в сторону.

– Патрик, – сказал Гиллель, – наверняка можно что-то сделать! Это же безумие какое-то, в конце концов!

– Гиллель, он ни в коем случае не должен был принимать талацен.

– Да не принимал он эту дрянь!

– Гиллель, я сильно сомневаюсь, что фармацевт ошибся, выдавая ему витамины. А его травмы доказаны.

– Да даже если мы допустим, что он намеренно принимал талацен! Это же всего лишь обезболивающее!

– Это лекарство запрещено Лигой.

– Мы сможем обжаловать решение!

– Ты же слышал: он проиграет. Я это знаю, и ты знаешь. Ему дали уникальный шанс сохранить место в университете. Если он подаст жалобу, вся эта история с допингом выплывет наружу. Он потеряет все: университет вышвырнет его вон, и никакой другой университет не согласится его взять. Он парень очень перспективный, ему надо доучиться. При таком компромиссе он хотя бы голову свою спасет.

В этот момент Вуди вышел из кабинета, встал перед Гиллелем и Патриком и сказал, вытирая слезы тыльной стороной руки:

– Ничего мы обжаловать не будем. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. Не хочу, чтобы дошло до Сола с Анитой. Если они узнают правду, мне будет слишком стыдно. Я ношу на майке имя “Гольдман”. Я его не запятнаю.

Патрик созвал на завтра пресс-конференцию.

Леди и джентльмены, вынужден сообщить вам, что университет Мэдисона и команда “Титанов” постигло большое несчастье. Наш многообещающий капитан, Вудро Финн, получил серьезную травму на одиночной тренировке в тренажерном зале. У него порваны связки плеча и руки, и, вероятнее всего, он больше не сможет играть в футбол. Вместо него будет назначен новый капитан. Мы желаем Вуди скорейшего выздоровления и самых больших успехов в новой карьере.

По просьбе Вуди мы сохранили дело в тайне. Правду о том, что с его футбольной карьерой покончено, знали, помимо Патрика Невилла, только Гиллель, Александра, Коллин и я.

В день пресс-конференции тетя Анита с дядей Солом примчались в Мэдисон и провели там несколько дней. Ничего не зная об истинных причинах ухода Вуди из спорта, они вбили себе в голову, что вылечат его.

– Мы тебя поставим на ноги, – обещал дядя Сол.

Вуди уверял, что ему слишком больно и вряд ли можно надеяться, что однажды он вернется на поле. По настоянию тети Аниты он сделал рентген; снимок показал серьезные повреждения: сильнейшее воспаление сухожилий предплечья и плеча, а судя по УЗИ, даже частичный разрыв связок.

– Вуди, ангел мой, как же ты играл в таком состоянии? – ужаснулась тетя Анита.

– Вот потому больше и не играю.

– Я не специалист, посоветуюсь с коллегами из Джона Хопкинса, – сказала она. – Но вряд ли это необратимо. Будем надеяться, Вуди!

– Я уже не надеюсь. Неохота.

– Что с тобой, мой большой мальчик? – встревожился дядя Сол. – Ты совсем пал духом. Даже если тебе придется сделать перерыв на несколько месяцев, всегда есть надежда, что какой-то клуб тебя возьмет.

Вуди признался нам, что летом получил травму на тренировке, но клялся, что не принимал талацен. Однако результаты рентгена заставляли усомниться в том, что он мог играть без обезболивающих. Сам он считал единственно возможным объяснением то, что командный врач запутался, выписывая ему витамины для лечения простуды.

– Не верится мне в эту историю, – сказал я Александре. – Он вилку за столом еле держит. Не знаю, конечно, но не уверен, что он по собственному почину не принимал талацен.

– Зачем ему нам врать?

– Наверно, потому, что ему стыдно.

Она поморщилась:

– Сомневаюсь.

– Ну, естественно, сомневаешься! Ты бы ему вообще все грехи без покаяния отпустила! Вечно с ним носишься как с писаной торбой!

– Марки, ты что, ревнуешь меня к нему?

Я уже жалел о том, что сказал.

– Да вовсе нет, – ответил я не слишком уверенно.

– Маркикетик, обещаю: когда у тебя из-за полоумного врача, перепутавшего лекарства, проедут мимо носа семь миллионов долларов и карьера профессионального футболиста, ты получишь право как минимум на такое же внимание, какое я оказываю Вуди.

* * *

Вуди так и не окончил университет.

На зимних каникулах, которые начались сразу после его исключения из “Титанов”, мы с Гиллелем пытались его приободрить, но без особого успеха. К началу занятий он, так и не оправившись, поехал в Мэдисон, но не смог переступить границу кампуса. На подъезде к первым строениям он остановил машину.

– Ты чего? – спросил Гиллель, сидевший рядом.

– Не могу…

– Что не можешь?

– Вот это все… – выдохнул он, показав на стадион “Сол Гольдман”.

Он вылез из машины и сказал Гиллелю:

– Поезжай, я потом. Мне надо пройтись.

Гиллель в некотором замешательстве уехал. Вуди так и не пришел. Ему нужна была любовь и нежность: он пошел на автозаправку и укрылся у Коллин. Больше он с ней не расставался. Стал жить у нее и целый день работал с ней на заправке. Отныне только она удерживала его в Мэдисоне. Без нее он бы давно сбежал куда подальше.

Гиллель каждый день заезжал к нему. Приносил конспекты, пытался убедить его не бросать все под самый конец.

– Вуди, тебе осталось доучиться всего несколько месяцев. Не упускай такой шанс…