Книга: Дилемма всеядного: шокирующее исследование рациона современного человека

Назад: Глава 7 Еда. Фастфуд

Дальше: Глава 9 Большая органика

Часть II

Пастбищная пищевая цепь: Трава

Глава 8

Всякая плоть – трава

1. Зеленые акры

Первый день лета. Наступает послеполуденный зной. Я сижу посреди невероятно зеленого луга. Отдых! Поздно ночью, лежа в постели, я напишу об этом в своем блокноте: «Это был самый длинный день в году». Потом добавлю слово «буквально», но через секунду вычеркну его и заменю более точным выражением: «в переносном смысле». Что еще я могу рассказать об этом дне? Я устал. Я провел этот день на заготовке сена, а на самом деле просто помогал фермеру паковать сено, но через несколько часов пребывания на палящем полуденном солнце и забрасывания в машину тюков сена по 50 фунтов (23 килограмма) каждый мне стало плохо. Мы считаем траву мягкой и нежной, но трава, высушенная на солнце и измельченная машинами, то есть превращенная в сено, – это штука достаточно острая, чтобы до крови порезаться, и достаточно пыльная, чтобы забить легкие. Вот и меня засыпало мелкой сечкой, от уколов которой на руках остались красные «татуировки».

Остальные – хозяин фермы Джоэл Салатин, его взрослый сын Дэниел и два помощника – ушли в сарай за чем-то нужным. А может быть, они просто оставили меня на минуту, чтобы я осмотрелся на выгоне и немного пришел в себя перед тем, как мы снова начнем вертеться вокруг пресс-подборщика. Мы спешили собрать сено до грозы – а ее обещали вечером. Шел понедельник, первый из семи дней моей работы на ферме. Пока главный вывод, который я сделал, состоял в следующем: если я выживу после недели таких подвигов, то впредь никогда не буду скупиться, буду платить фермеру любую цену, которую он запросит за свой товар. Доллар за куриное яйцо? Ну что, вполне разумно… Стейк за пятьдесят баксов? Да это даром!

Умолк вой фермерской техники, и во внезапно наступившей тишине я расслышал чириканье птиц, прячущихся в кронах деревьев, приглушенную болтовню кур, низкое горловое пение индеек. На ярко-зеленом склоне холма, что поднимался к западу от выгона, виднелось небольшое стадо скота, а под ним, на более пологом участке, тянулись до самого луга маленькие загоны для кур – несколько десятков.

Только теперь я понял, что передо мной расстилается пейзаж почти классической пасторальной красоты. Тянутся обширные луга, на которых мирно пасется скот. Вдали виднеется зеленый лес. Через все это великолепие течет извилистый ручей… Только одно омрачало эту идиллию: я не мог провести здесь остаток дня, просто лежа на пружинистой траве и любуясь открывающимися видами. (А разве не отдых занимал бо`льшую часть времени в классической пасторали?) Почему именно так мы реагируем на зелень «срединного» пейзажа, слегка тронутого рукой человека? Может быть, такое поведение диктует нам культура? А может быть, биология? Или то и другое? Ведь этот пейзаж «без крайностей» находится где-то посредине между естественной дикостью леса и искусственностью цивилизации. Генри Джеймс однажды назвал подобное воздействие на человека «доводом заросшей аллеи» (the argument of the verdurous vista). Он тогда только что вернулся из Европы и совершал поездку по сельской местности Новой Англии. Здесь этот опытный человек и зрелый писатель оказался в буквальном смысле очарован пасторальной прелестью Коннектикута – и это при том, что он все знал об истории этих мест, о неизбежном торжестве машин, об «ужасной железной дороге». За сотню лет до этого Томас Джефферсон сформулировал свой вариант «довода заросшей аллеи», причем сделал это с такой силой, что некоторые из нас чувствуют его воздействие до сих пор. Его аграрный идеал представлял собой попытку буквально заново построить американскую реальность на пасторальных мечтах старого мира. Впрочем, даже Джефферсон иногда сомневался в том, что «срединный» пейзаж, слегка тронутый рукой человека, сможет пережить нашествие промышленности. Да и сама пасторальная, то есть пастушеская, идиллия никогда не была настоящей – уже во времена Вергилия ей угрожали, с одной стороны, наступавшие болота, а с другой – разрушительная цивилизация.

Удивительно, что такой пейзаж вообще сохранился! В двух веках от времен Джефферсона и одном часе езды от его усадьбы в Монтичелло через Голубой хребет находится ферма Джоэла Салатина. Салатин называет себя «христианин-консерватор-либертарианец-эколог-фермер-лунатик». Он пытается наперекор всему восстановить реальный газон из живой травы, вернуть и обновить тот старый аграрно-пасторальный идеал через много лет после того, как свершилась окончательная победа индустриальной системы, которой так опасался Джефферсон. Я приехал сюда, в долину Шенандоа, чтобы увидеть, какому времени принадлежат такая ферма и альтернативная пищевая цепь – прошлому или будущему.

Разглядывая в тот день «заросшую аллею» в варианте Салатина, я подумал, что единственное, чего не хватает этому идиллическому пейзажу, – так это фигуры счастливого пастушка. Но разве не подходит на эту роль вон тот высокий парень в штанах на широких синих подтяжках и широкополой шляпе, который сейчас бежит ко мне? Соломенная шляпа Салатина не только защищала его лицо и шею от палящего солнца, висевшего над штатом Вирджиния. Она демонстрировала политическую и эстетическую тенденцию, сохранившуюся со времен Вергилия, прошедшую через времена Джефферсона и добравшуюся до контркультуры 1960-х годов. Если бы на месте шляпы была бейсбольная кепка с логотипом гиганта агробизнеса, то эта кепка означала бы место работы и по крайней мере одну производственную обязанность. Но веселенькое «шапо» Салатина (сделанное, заметьте, из травы, а не из синтетики) говорило о независимости, о самодостаточности, если хотите, о непринужденности. «На нашей ферме большую часть работы делают животные», – сказал мне Салатин при первой встрече. Тогда я едва стоял на ногах от усталости, и это заявление прозвучало для меня как довольно пустая декларация фермерского самомнения. Но к концу недели пребывания на ферме Салатина я понял, что старая пастушеская идея жива. Она по-прежнему весьма полезна людям, а иногда просто необходима им.

2. Гений места

На ферме Салатина, названной Polyface («Многоликая»), разводят кур, коров, индюков, кроликов и свиней. Здесь можно купить яйца. Здесь растут помидоры, сладкая кукуруза и ягоды. Здесь среди 550 акров (223 гектаров) леса клочками разбросаны 100 акров (40 гектаров) пастбищ. Но если вы спросите Джоэла Салатина, чем он зарабатывает на жизнь («Что вы выращиваете? В основном крупный рогатый скот? Или птицу?»), то он ответит просто: «Я выращиваю траву». Первый раз, когда я услышал это заявление, я его вообще не понял. Трава представлялась мне наименее важной (и наименее съедобной) из всех его многочисленных культур, тем более что на рынок фермер с сеном не выходит. Но связывать «многоликую» ферму с единственным растением (вернее, с целым сообществом растений, которое для краткости называют «трава»)? Это казалось мне странным.

На самом деле «трава» в том смысле, который вкладывал в это слово Салатин, является в Polyface основой сложной пищевой цепи. Здесь выращивают одновременно полтора десятка различных видов животных, которые постоянно движутся в диковинном танце, исполняемом на тему симбиоза. Салатин является хореографом-постановщиком этого танца, травы предоставляют для него поросшую зеленью сцену, а сам этот танец сделал Polyface одной из наиболее продуктивных и влиятельных альтернативных ферм в Америке.

Когда я приехал на ферму в третью неделю июня, по этому пастбищу уже прошло несколько смен животных. Сейчас мы убирали сено, которым их будут кормить зимой, а до того здесь дважды выпасали крупный рогатый скот, причем недолго: после однодневного пребывания коров на их место приезжало несколько сотен кур. Приезжало – в буквальном смысле: они прибывали в «яйцемобиле» (Eggmobile), обветшавшем передвижном курятнике, который спроектировал и построил Салатин. Почему куры? «Потому что так это устроено в природе, – объяснил Салатин. – Птицы всегда идут и убирают за травоядными». За время пребывания на пастбище куры оказали коровам и травам несколько экологических услуг. Прежде всего они выбрали из образовавшегося навоза вкусных червячков и личинок мух и устранили паразитов. (Именно это имеет в виду Джоэл, когда говорит, что всю работу на ферме делают сами животные; куры играют роль санитарной команды, после прохождения которой химические средства для уничтожения паразитов уже не требуются.) И хотя за время пребывания на пастбище куры, по своему обыкновению, выщипывают траву почти под корень, зато они оставляют на пастбище несколько тысяч фунтов азотных удобрений – не говоря уже о том, что несут полновесные и необыкновенно вкусные яйца. А после отдыха, через несколько недель, эта же лужайка вновь становится выпасом, на котором каждый бычок превращает выросшую траву в говядину со скоростью два-три фунта (0,9–1,3 килограмма) в день…

Таким образом, к концу сезона животные с фермы Салатина преобразуют траву примерно в 40 тысяч фунтов (18 тысяч килограммов) говядины, 30 000 фунтов (13,5 тысячи килограммов) свинины, 10 000 бройлеров, 1200 индеек, 1000 кроликов, а также 35 тысяч дюжин яиц. И это поразительное изобилие пищи дают всего сто акров (40 гектаров) пастбища! Но, пожалуй, еще более удивительно, что в процессе производства пастбище никак не ухудшается. Напротив, такая «эксплуатация» делает его лучше, пышнее, плодороднее, оно даже сильнее пружинит под ногами благодаря возросшей активности дождевых червей. Смелый подход Салатина к земледелию основан на том, что кормление человека от матери-природы не должно быть игрой с нулевой суммой. Если в конце сезона у нас стало чего-то больше, то это не означает, что у природы должно остаться чего-то меньше: меньше почвы, меньше урожайности, меньше жизни. Другими словами, он задействует совершенно иной механизм, чем тот, который известен нам по хрестоматийному примеру с бесплатным сыром.

Ни один из этих шагов не происходит без травы. На самом деле, когда я впервые встретился с Салатином, он настоял, чтобы еще до осмотра животных я поползал на брюхе по траве и познакомился с менее харизматическими видами обитателей его фермы, без которых, однако, она не давала бы никаких урожаев. С позиции муравья он познакомил меня с одним квадратным футом (около 0,1 квадратных метра) пастбища: вот многолетняя трава ежа`, вот лисохвост, вот по паре разновидностей овсяницы, мятлика и тимофеевки. Потом Салатин нашел бобовые – клевер красный и клевер белый, а также люпин. Наконец, он показал мне широколиственные виды, составляющие разнотравье: подорожник, одуванчик, дикую морковь. Это были лишь растения, то есть виды, которые вместе с горсткой странствующих насекомых занимали поверхность почвы. А ведь под землей скрывались многочисленные невидимые тоннели, прорытые дождевыми червями, которые оставляют после себя горки обогащенной почвы. Мы не увидели также норы сурков, кротов и обитающих в почве насекомых, прокладывающих себе путь через скопления червей-нематод, коловраток, бактерий и густую сеть мицелия – подземного тела грибов, тонкие нити которого тянутся в почве на многие мили. Мы считаем основой этой пищевой цепи траву, но за ней (точнее, под ней) находится почва, невообразимо сложное сообщество живых и мертвых организмов. Здоровая почва переваривает мертвых, чтобы питать ими живых, и не случайно Салатин называет почву желудком земли.

Именно на траве, что находится между почвой и солнцем, чаще всего останавливается взгляд человека, да и взгляд человечества тоже. Многие животные тоже тянутся к траве – и это частично объясняет нашу тесную привязанность к ней: мы пришли в этот мир, чтобы поедать животных, которые едят траву, потому что сами мы (за исключением жвачных) поедать ее не можем. «Всякая плоть – трава», – сказано в Книге пророка Исаии. Это базовое положение, сформулированное в Ветхом Завете, отражает высокую оценку, которую представители культуры пастбищ дают пищевой цепи, поддерживающей их существование. Впрочем, такое суждение о плоти и траве было бы понятно и охотникам-собирателям, жившим в африканской саванне тысячи лет назад. Это только в наше время, когда мы начали кормить идущих на мясо животных зерном на площадках интенсивного откорма скота, древняя взаимосвязь человека с травой была пересмотрена. Сегодня действует сомнительное новое положение, согласно которому всякая плоть есть кукуруза.

Хотя, наверное, я должен говорить не «пересмотрена», а «частично пересмотрена», чтобы не упускать из виду нашу неизменную любовь к траве. Она находит отражение в тщательно подстриженных газонах и в игровых площадках. Она сохраняется в приверженности к изображению травы и пастбищ во всех формах – от этикеток на товарах в супермаркетах до поэтических произведений. Что это, как не бессознательное признание нашей вечной зависимости от травы?

Наше тяготение к траве, которое имеет силу тропизма, часто упоминается как типичный пример биофилии, или любви к живому.

Этот термин был предложен американским биологом Эдвардом Уилсоном. Ученый утверждает, что в нас генетически «встроена» приязнь к тем растениям, животным и ландшафтам, с которыми мы коэволюционировали, то есть эволюционировали совместно.

Оказавшись в жаркий летний день на ферме Джоэла Салатина, я тоже почувствовал тягу к траве и к пастбищу. Не знаю, правда, была ли причина в моих генах – да и кто сейчас это скажет? Но сама эта идея кажется мне в высшей степени правдоподобной. Коэволюционный альянс нашего вида с травами имеет глубокие корни. Думаю, он сделал больше, чем любой другой союз для успеха человека как вида, – если, конечно, не считать нашего союза примерно с триллионом бактерий, которые обитают в кишечнике человека. Действуя вместе, трава и человек заняли большую часть суши – а это гораздо больше, чем каждый из них смог бы занять в одиночку.

Человечество в союзе с травами проделало долгий путь от времен охотников-собирателей до эпохи земледельцев. С точки зрения естественной эволюции трав это был путь от многолетних (овсяница, мятлик и др.) к эпохе однолетних растений – таких, как кукуруза, которую мы (!) с Джорджем Нейлором выращиваем в Айове. При этом альянс человека с травой прошел, по сути, два этапа.

Первый этап начался, когда наши древние предки спустились с деревьев, чтобы охотиться в саванне на животных. Тогда отношения человека с травой были опосредованы животными, которые в отличие от нас могли переварить ее своими силами – примерно так же, как это по-прежнему делается в постмодернистской саванне, созданной Джоэлом Салатином. Как и Салатин, охотники-собиратели сознательно способствовали росту трав, чтобы привлечь животных, от которых они зависели. Более того, охотники периодически поджигали саванну, чтобы освободить ее от деревьев и удобрить золой почву. В некотором смысле они тоже были «фермерами травы», которые преднамеренно выращивали травы, чтобы с них можно было получать мясо.

С точки зрения травы это взаимодействие носило даже более тонкий характер. Как известно, экзистенциальная задача, которая стоит перед злаками во всех регионах, кроме самых засушливых, – успешно конкурировать с деревьями за территорию и солнечный свет. При этом эволюционная стратегия трав состояла в том, чтобы сделать свои листья как можно более питательными и вкусными для тех животных, которые, в свою очередь, являются питательными и вкусными для нас, больших крикливых существ, лучше вооруженных и потому способных победить деревья – а это как раз в интересах трав. Но для успеха травам нужно было скорректировать свою «анатомию» так, чтобы выдерживать воздействие как пасущихся животных, так и огня. Видимо, в ответ на эти требования травы и «разработали» глубокую корневую систему и «корону» в виде пучка листьев, которая лишь слегка возвышается над землей, что не дает животным уничтожить растения полностью. Результат: злаки стали быстро оправляться после пожаров и воспроизводить себя даже в тех случаях, когда травоядные (или газонокосилки) не дают им зацвести и тем более дать семена. (Я-то думал, что, когда мы косим газон, мы побеждаем траву, а на самом деле мы играем на ее стороне в борьбе за мировое господство, помогая траве вытеснять кусты и деревья.)

Второй этап развития альянса трав и людей принято называть «сельским хозяйством». На самом деле это неудачный термин: он возвышает человека и принижает роль травы в процессе пересмотра условий их взаимоотношений. Ведь что произошло? Около десяти тысяч лет назад горстка оппортунистов и приспособленцев от флоры (это были предшественники пшеницы, риса и кукурузы) эволюционировали так, что стали производить огромные и плотные семена, которыми люди могли питаться напрямую, без посредников-животных. Злаки совершили этот подвиг благодаря тому, что стали однолетними. Они перестали запасать энергию в корнях и корневищах, чтобы пережидать зиму, и пустили всю эту энергию на создание семян. Скоро эти однолетние монстры победили не только деревья, которые люди по-прежнему услужливо вырубали ради их процветания, но и многолетние травы – в большинстве мест они исчезли под лемехом плуга. Люди, ставшие спонсорами трав-выскочек, перепахивали луга, засеянные разнообразными многолетними культурами, чтобы сделать землю безопасной для однолетних растений, а последние стали быстро превращаться в монокультуры.

3. Промышленная органика

В это трудно поверить, но если рассматривать Джоэла Салатина и Джорджа Нейлора с достаточно большого расстояния, то будет казаться, что они занимаются примерно одним и тем же: выращивают траву, чтобы накормить скот, кур и свиней, которые потом накормят нас. Однако Нейлор в сравнении с Салатином участвует в бесконечно более сложной производственной системе. В ней задействованы не только кукуруза (и соевые бобы), но также ископаемое топливо, продукция нефтехимии и тяжелого машиностроения, площадки интенсивного откорма скота и сложная международная система распределения, в которой взаимодействуют все эти элементы. Энергия идет из Персидского залива, кукуруза – на площадки интенсивного откорма скота, животные – на убой, а их мясо наконец попадает в расположенные рядом с вами Wal-Mart или McDonald’s. В целом эта система напоминает большую машину, на вход которой подают семена и энергию от ископаемых источников, а на выходе получают углеводы и белки. Как любая другая машина, система производит и потоки отходов: соединения азота и пестициды, стекающие с кукурузных полей, навоз, заполняющий выгребные ямы у площадок откорма скота, тепло и выхлопные газы, создаваемые всеми машинами, работающими внутри этой машины, то есть тракторами, грузовиками и комбайнами.

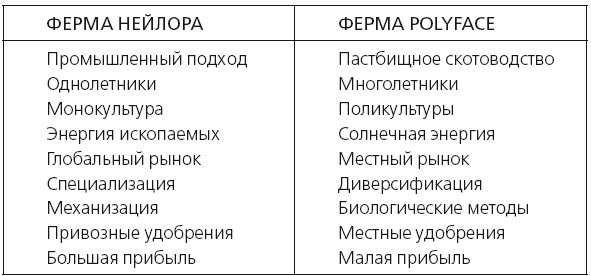

Нет на нашей планете такой фермы, которая отстоит от промышленной агрокультуры дальше, чем ферма Polyface. Ферма Джоэла выступает в качестве своего рода альтернативной реальности ферме Джорджа. Можно сказать, что каждый термин, относящийся к 500 акрам кукурузы и фасоли в Чердане, штат Айова, находит свое зеркальное отражение на 550 акрах в Свопе, штат Вирджиния. Вот смотрите:

Уже примерно полвека, то есть с тех пор, как в Америке одержало победу индустриальное сельское хозяйство, существует и альтернатива его методам и подходам, которая характеризуется словом «органический» («organic»). Это слово было придумано Джеромом Ирвингом Родейлом, основателем и редактором журнала «Органическое садоводство и земледелие» (Organic Gardening and Farming). Использование термина «органический» подразумевает, что моделью для сельского хозяйства должна быть природа, а не машина. До моего путешествия по предприятиям органической пищевой промышленности я полагал, что практически любая органическая ферма будет похожа по своим характеристикам на ферму Polyface (правая колонка). Оказывается, это не обязательно так: в настоящее время существуют «промышленные органические» хозяйства, которые твердо держатся параметров левой колонки. Есть и еще один парадокс: с технической точки зрения Polyface не является органической фермой, хотя по любым меркам она демонстрирует гораздо более устойчивое развитие, чем практически любая органическая ферма. Этот пример заставляет более внимательно относиться к тому, что на самом деле означают все эти слова – «устойчивое», «органическое», «естественное» и т. д.

Так уж получилось, что я проложил путь к ферме Polyface в первую очередь потому, что ее владелец Джоэл Салатин использовал необычно жесткое выражение со словами «устойчивое развитие» (sustainable). Все время, пока я проводил исследования органической пищевой цепи, мне постоянно рассказывали о некоем владельце органической фермы в штате Вирджиния, который выступает против новых стандартов органического производства, разработанных федеральным правительством. До меня также постоянно доходили слухи об исключительном качестве продукции, производимой на этой ферме. В конце концов я позвонил Салатину в надежде запастись у него несколькими крепкими выражениями, касающимися промышленного производства органических продуктов. Я также хотел попросить его выслать мне скоростной почтой стейк из местной говядины или тушку курицы свободно-пастбищного содержания, то есть выросшей на травке. Цитат «с перчиком» я получил в избытке. Сыпля словами в чудовищном темпе и в манере, которая представляла собой нечто среднее между речью Билла Клинтона и телепроповедью экзальтированного евангелиста, Салатин фактически сформулировал уничижительный обвинительный акт против «органической империи». Я изо всех сил старался следить за этой речью, в которой проскакивали самые диковинные выражения – от «ментальности западного конкистадора» и «столкновения парадигм» до «отчетливого врожденного желания цыпленка» и «невозможности воспринимать определенно восточный, связный и целостный продукт и одновременно продавать его через явно западную, отстраненную, упрощенную, уолл-стритовскую систему маркетинга».

«Вы знаете, как лучше всего провести сертификацию органической фермы? Нагрянуть туда без предупреждения и тщательно проверить книги, которые стоят на полке у фермера. Потому что человек – это то, чем питаются его мысли и чувства. Даже технология производства куриного мяса расширяет мое миропонимание. А о нем лучше скажет книжная полка, чем ответы на целую кучу анкет».

Я спросил фермера, книги каких авторов стоят на его полке. «Тот самый» Родейл, основатель и редактор журнала «Органическое садоводство и земледелие» (Organic Gardening and Farming); сэр Альберт Ховард; Альдо Леопольд; Уэс Джексон; Уэнделл Берри, Луис Бромфильд – все это авторы классических текстов по органическому сельскому хозяйству и аграрным реформам в США.

«Мы никогда не называли себя органиками, – подчеркивает Салатин. – Мы называем себя “заорганики”, “суперорганики”. Зачем опускать планку, которую ты уже взял? Если бы я сказал, что я органик, то люди стали бы приставать ко мне со всякими пустяками – типа, а не покупаю ли я кормовую кукурузу у соседа, который использует гербицид атразин? Да я лучше своими деньгами помогу соседу, чтобы его ферма была по-настоящему чистой и давала хорошие урожаи, чем буду отрывать от себя доллары и посылать их за пятьсот миль, чтобы приобрести «чистый продукт», который на самом деле покрыт пленкой солярки. Для принятия правильного решения нужно задействовать много переменных, а не обходиться выбором типа «сыпать или не сыпать химикаты в корм для кур?». Надо смотреть на ситуацию шире: хорошо ли подходит данная среда обитания для того, чтобы курица выразила в ней все свои физиологические особенности? Что лучше – курица в сарае на десять тысяч птиц с вонью до небес или курица, которая каждый день приходит в новый загон со свежей зеленой травой? Какую из этих куриц мы должны называть органической? Боюсь, что вам придется обращаться в правительство, потому что теперь у них есть право собственности на это слово».

«Я и люди, которые покупают мою продукцию, похожи на индейцев – мы просто хотим иметь право отказаться. Так всегда действовали индейцы: они не желали жить в домах, а хотели – в вигвамах; они предпочитали давать своим детям травы вместо патентованных лекарств и пиявок. Их не волновало, кто это им предлагал: правительство в Вашингтоне, власти округа Колумбия, американский кавалерийский офицер и истребитель индейцев Джордж Кастер или Министерство сельского хозяйства США. Они хотели только одного – чтобы их оставили в покое. Западный ум этого просто не понимает: как это можно отказаться от своего счастья? Но мы будем бороться, мы, если надо, устроим новую битву при Литтл-Бигхорн, в которой от рук индейцев погиб Кастер.

Наша цель – сохранить за собой право отказываться, иначе у ваших и моих внуков не будет никакого выбора, кроме как поедать перемешанные, облученные, генетически извращенные, снабженные штрихкодом фекальные массы с примесями, которые будут централизованно поступать к ним со что-то там перерабатывающего комбината».

М-да…

Как я уже говорил, я получил от Салатина большую подборку цитат – но ни крошки еды. Перед тем как закончить телефонный разговор, я спросил Салатина, может ли он отправить мне одну из своих кур или, может быть, стейк. Фермер сказал, что не может. Я подумал, что он не хочет посылать такого рода товары обычной почтой, и дал ему мой аккаунт в курьерской службе Federal Express. Но Салатин имел в виду другое: «Нет, вы не поняли, – сказал он. – Я просто считаю, что после рассылки мяса по всей стране – пусть даже силами FedEx – в нем не останется ничего от органики или устойчивого развития. Извините, но не могу».

Он не шутил.

«Мы, конечно, можем заказать органический салат из долины Салинас или органические срезанные цветы из Перу. Но это не значит, что нужно это делать, если мы действительно серьезно относимся к таким понятиям, как экономия энергии, сезонность и биорегионализм. Если хочется попробовать нашу курочку – приезжайте сюда, в Свуп, и съешьте ее тут».

Так я в конце концов и поступил. Но, прежде чем приехать в Вирджинию и прожить неделю на ферме Салатина (моя жена назвала эту авантюру приключением в духе телешоу Пэрис Хилтон «Простая жизнь»), я провел несколько недель в поездках по «органической империи». Мне хотелось понять, насколько оправданы критические замечания Салатина, которые для меня оказались неожиданными. В Америке сложилась новая, альтернативная пищевая цепь. Я видел в этом обстоятельстве одни плюсы. То, что в 1960-е годы было маргинальным движением, превратилось теперь в процветающий бизнес – фактически в наиболее быстрорастущий сегмент пищевой промышленности. Так хорошо это или плохо? Я полагал, что хорошо. Салатин считал, что органическая пищевая цепь не может дотянуться до американских заведений фастфуда и супермаркетов, не принеся в жертву свои идеалы. Мне казалось, что это именно тот случай, когда лучшее – враг хорошего. Салатин же был убежден, что сам термин «промышленная органика» содержит в себе внутреннее противоречие. И я решил выяснить, прав ли он.

Назад: Глава 7 Еда. Фастфуд

Дальше: Глава 9 Большая органика