Четверток

Великое государево дело

Ладное хозяйство, грех жаловаться. Крепкий дом из сосновых бревен – куплен по-за Дмитровым, на вывоз, и собран-просмолен лучше прежнего. Двор со службами, прочный забор еловой доски. А краше всего сад, глазу и душе отрада.

Маркел отер пот со лба, снова взялся за лопату. С утра он посадил уже три смородины и три малины – это чтоб сластиться ягодой, а теперь для сладости взора собирался пообочь вкопать розовые кусты, особой чухонской морозостойкой породы. Работа была тяжелая, но приятная, истинная гармония пользы, красы и душевного покоя. Поверх сапог у садовника были рогожные чуни, на кафтане мешковинный балахон, чтоб не запачкаться. В двойной справе было жарковато, даже несмотря на октябрьскую погоду. Но при такой службе Трехглазого могли потребовать в приказ со всей срочностью, так что и не переоденешься – прыгай в седло да гони. Бывало и иначе: всю седмицу сидишь дома, и ни разу не понадобился. Однако все равно будь на месте. Мало ли что?

В прошлом году благодетель и терзатель Степан Матвеевич, пожалованный за великие государевы службы высоким чином окольничего, получил в ведение Приказ Большого Прихода, по-короткому Большой Приход. Ведомство, несмотря на название, не столь большое, но важное. Отвечает за содержание приезжих иноземцев и наших послов, которые едут в чужие страны. Довольствует, кормит, дает лошадей и повозки, снабжает нужными бумагами, и прочее, и прочее. Таково всем видное, но не главное назначение приказа. Большой Приход – глаза, которыми российское государство зорко смотрит на окрестные страны, и уши, чутко внимающие тамошней жизни. Что у соседей полезного? Что опасного? Что нового? Каковы вести и слухи? Какие в чужих землях начальные люди и чего хотят?

Частью всё это узнается от приезжих – тайно иль явно, частью от своих, которые ездят в другие страны. В каждом посольстве и каждом купеческом караване обязательно есть человечек от Большого Прихода, со своим поручением. Езживал так и Трехглазый – на запад, на восток, на юг. Но чаще пригождался дома. Среди проезжих иноземцев тоже попадались люди непростые, охочие до московских секретов, а то и умышляющие недоброе. И если у окольничего Проестева возникала надоба кого-то прощупать или разгадать какую-нибудь каверзу, на то имелся Маркел. Вызывал его к себе Степан Матвеевич и говорил: давай-ка, Трехглазый, пособи, прозри мне эту заковыку, а то двумя глазами невпрогляд.

Чин Маркел себе выслужил не сказать чтоб громкий – числился неверстанным подьячим, то есть сидел без жалованья. Но положение это было лучше, чем у любого верстанного. Сколько получает обычный подьячий? Два-три рублишки в месяц. Самый заслуженный – ну, четыре. Не раскормишься. А Трехглазому окольничий платил из своей тайной казны, положенной от государя на неочевидные дела, по семи с полтиною. Да бывали наградные. Весной ездил в Царьград с учеными книжниками, в монашеской рясе, по Азовскому делу – жаловано пятнадцать рублей и штука красного сукна. А за поимку блудного душегуба в Немецкой слободе, резавшего тамошних девок, Трехглазого пожаловали соболями, да слобода в благодарность поднесла триста ефимков. Плохо ли?

От хороших прибытков Маркел прикупил в Белом городе, у Покрова-в-садах, старое пожарище, поставил дом, разбил сад. Отсюда до приказной избы десять минут бега, две минуты скока. Конь Мишка с утра каждый день стоял оседлан, тоже и у него была неплохая служба. Стой, хрупай зерном. Может, придется сегодня копытами работать, а может, и нет. Ишь, бока-то наел. Но конь был справный, небалованный. Когда требовалось послужить – служил честно.

– Маркел! Марке-ел! Я узвар яблочный сварила, хорош! Принесть иль сам придешь?

Жена выглядывала из окна, махала рукой.

Супруга у Трехглазого тоже была добрая, под стать дому. Оно как вышло? Сначала Маркел обстроился, потом понял, что хозяйству без хозяйки неладно. Пошел к Проестеву: так, мол, и так, Степан Матвеич, сыщи мне молодую вдову. Девку-то брать в жены было поздно. Трехглазый уже дохаживал четвертый десяток, на лбу морщины, башка порченая. От сабельного шрама, багровой отметины, вниз поползла плешь, и облезла голова, что твой желудь. Маркел и раньше, с родимым пятном на лбу, был не Иосиф Прекрасный, а теперь вовсе стал, как конь в яблоках. Опять же девку всему учить надо: как дом держать, как щи-кашу варить, как хлеб печь, как корову доить (завелась к тому времени и корова). Самого бы кто научил.

Окольничий, как всегда, не подвел – нашел невесту лучше не надо. Подьяческую вдовицу, не юную, но еще сочную, нравом тихую, к тому же бездетную. Хорошо быть вдовой матёрой – это когда ты мать. От людей уважение, и сама своему имуществу хозяйка. А если Бог оставил бабу после супружества яловой, бесполезной, всё добро заберет мужнина родня, и живи у них из милости либо ступай в монастырь. Потому Катерина сватовству обрадовалась и с Маркелом была старательна, за всё благодарна. А когда, тому два года, благословил их Господь сынком Аникеем, жизнь стала совсем семейная, утешительная.

Хорошая жена, нечего Бога гневить.

– Докопаю – приду! – крикнул Маркел.

Окно затворилось, но он знал, что Катерина сразу не отойдет – будет еще некое время на него смотреть. Он часто ловил на себе ее украдливый взгляд, непонятного смысла. Как бы чего-то ждущий или о чем-то вопрошающий. А повернешься – быстро отворачивается. Кто их знает, баб, что у них на уме.

Для проверки он и сейчас оглянулся через плечо – так и есть. За окном (не слюдяным, а настоящим, стеклянным) белело лицо.

И шевельнулось вдруг в памяти что-то, как это бывает, когда померещится: такое прежде уже было, точно было, да не ухватить.

Ан нет, вспомнил. Не померещилось…

Маркел закрыл глаза, вызывая картину из прошлого, и она тут же предстала перед ним, словно въявь.

Восемнадцать… нет, девятнадцать лет назад было. Дал Проестев поручение, от которого у Маркела заныла душа: ехать к князю Василию Петровичу Ахамашукову-Черкасскому. В ту пору стольник Черкасский отбывал с посольством в Польшу, разбирать пограничные споры, и судья посылал ему от себя наставление.

Войдя в широкий двор, перед богатым теремом Маркел остановился – очень уж прыгало сердце. Аглаи Борисовны с того незабытного дня ни разу не видел. И вот он – дом, в котором она живет. Двор, по которому она ходит. Вон тополь, на который она каждый день смотрит.

Увидеть княгиню, конечно, не чаял. Она на женской половине, за дверями-запорами. Мелкий порученец – не дорогой гость, ради какого выводят жену на показ и привечание. Но душа все равно сжималась. Встречаться с князь-Василием тоже было маятно.

Однако ничего тужного не случилось. Черкасский бывшего ярыжку не признал – едва взглянул и уткнулся в бумагу. Потом, перечитывая, задал пустой вопрос про Степана Матвеевича, здоров ли. Напоследок велел передать, что всё исполнит – и дело с концом.

А Маркел смотрел на суровое, горбоносое лицо человека, который видит Аглаю каждый день, с ненавистью – особенно на гневливую продольную морщину поперек лба – и думал: убью, коли ее обижаешь. Да поди знай, обижает или нет. Кто расскажет?

Главное произошло, когда уже вышел во двор и оглянулся.

В верхнем жилье, за окном, белело чье-то лицо. Кажется, женское. Идя прочь, Маркел всё оборачивался – она, нет? Та, наверху, тоже не отходила. И вроде качнулось там что-то. Платком махнули? Или рукой?

Он так и застыл. Стоял, пока сторож не крикнул: долго еще ворота нараспашь держать?

Может, конечно, и не Аглая это была, а девка какая-нибудь комнатная, глазела от безделья.

А саму Аглаю Борисовну, явно и несомненно, Маркел видел после того через два года, когда Черкасский уезжал на воеводство в Псков. Зная, когда оно случится, Трехглазый нарочно поехал к заставе, встречать княжеский поезд.

Впереди, подбоченясь, ехал сам воевода в собольей шапке с пером и шелковой шубе – давал зевакам на себя полюбоваться. Потом, верхами же, следовали оружные холопы для дорожного сбережения, тоже все нарядные, в одинаковых синих кафтанах. Потом – пустые крытые сани князя с четверкой каурых коней, обитые алым сукном, с узором из золотых гвоздиков. Толпа от такой красы заохала, один Маркел смотрел дальше, на коробчатый возок с зарешеченным оконцем – в нем должны были везти княгиню.

И явилось чудо. Замешкались там что-то, на заставе, и все остановились, и возок тоже остановился. Открылась дверца, и высунулась Аглая Борисовна, точь-в-точь такая, какой ее запомнил Маркел. Нет, еще краше. Только у рта, с двух сторон, появились две малые морщинки.

Он недалеко стоял, шагах в десяти, а подошел еще ближе. Рывком сдернул шапку.

На быстрое движение Аглая Борисовна чуть повернула лицо, они встретились взглядами, и оба замерли.

Сколько они могли так друг на дружку глядеть? Пол-минуты, минуту? А показалось, что долго. Дольше, чем тянулась разлука.

О чем тогда думала Аглая, Маркел не знал и никогда не узнает. А сам мечтал: смотреть бы на нее так до скончания века, просто смотреть, и ничего не надо.

Потом закричали что-то, подбежал челядинец, дверцу закрыл, возок двинулся. И больше Маркел ничего не видел, мир затянуло влажной пеленой, и померк дневный свет, хотя по-прежнему сияло яркое зимнее солнце.

С тех пор Аглаю Борисовну он не встречал. Знал лишь, что детей у нее с князь-Василием не родилось. Может, Бог не дал, но Маркелу нравилось думать, что не полюбила она мужа, вот и не захотела от него детей – как и сулилась.

Мечтание всё это. Небывальщина. Сон.

Тряхнул головой, отгоняя пустое видение. Жизнь на мечте не поженишь.

Отправился в дом, пить яблочный узвар.

Но не дошел. Заколотили с улицы в ворота чем-то деревянным – обухом плетки или чем:

– Отворяй, Маркел!

Посыльный от Степана Матвеевича.

Сегодня Проестев должен был с утра ехать в думу, на доклад перед государевыми очами. Доклад важнеющий, всё по той же Азовской докуке. Донские казаки самоуправно захватили у турок крепость, и что с той непрошеной добычей делать, никто не знает – то ли брать под царскую руку, то ли отдать, не дразнить салтана.

Если человек прискакал конный, значит, надобность спешная. Требует окольничий Трехглазого, сведущего в Азовском вопросе человека, для службы.

Неужто решилось наконец? Великое дело, великое.

– Катерина, ворота! – крикнул Маркел, а сам побежал к коновязи, сбросив на землю балахон. Запрыгал на одной ноге, сдергивая чуни.

Розы останутся недосажены, узвар не испит, да и ночь дома, верней всего, не ночевать.

А и хорошо. Скучно без службы.

Запрыгнул в седло, привычная жена без лишних вопросов тянула воротную створку. Там нетерпеливо крутил на месте лошадь знакомый ярыга.

– В приказ или куда? – только спросил Трехглазый.

– В приказ.

Мишку по загривку ладонью (плеткой Маркел коня не обижал) – и вскачь.

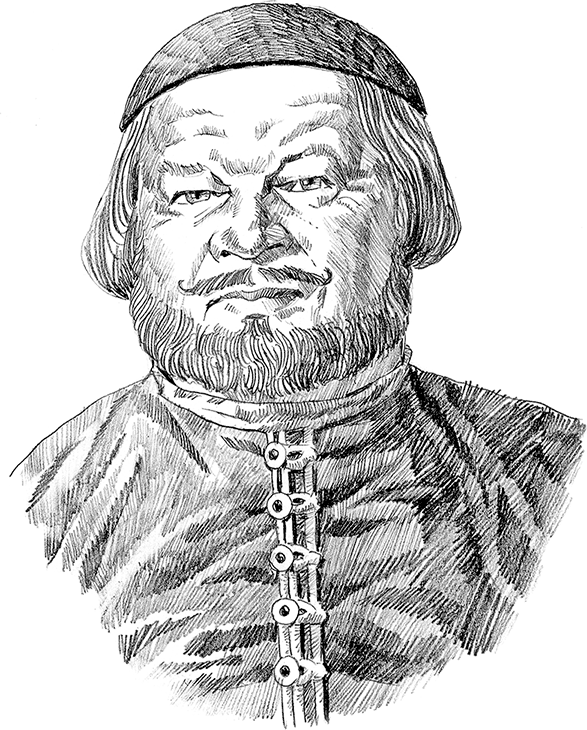

На приказном дворе стояла кожаная колымага окольничего, сам он сидел на подножке, нетерпеливо постукивал тросточкой по голенищу. Степан Матвеевич, как всегда при поездках во дворец, был в парадной ферязи, на плечи накинута шуба. Высокая соболья шапка лежала на коленях. С палкой африканского дерева, тонкой, но крепкой, Степан Матвеевич хаживал уже лет пять – ноги неважно держали его раздавшееся к старости тело. Но умом Проестев был по-прежнему остр, а нравом все так же переменчив. Пожалуй, еще и поболее.

– Давай, давай, поехали, государь ждет! – закричал он, едва завидев Трехглазого.

И вскочил, полез в колымагу, да уронил шапку, нагнулся за ней, из-за великого чрева не достал – заругался.

Соскочив наземь и бросив поводья (подхватит кто-нибудь), Маркел подбежал. Шапку поднял, грузного начальника подтолкнул в спину, уселся на переднюю скамеечку.

Степан Матвеевич ударил палкой в низкую крышу, возница щелкнул кнутом, поехали. До Кремля ходу было – только через Троицкую площадь, но приказному голове в звании окольничего полагалось прибывать на государев зов не иначе как в карете четверней, иначе урон монаршей чести.

Минуты две иль три протряслись – и уже государев двор, дальняя стража. Вылезай. Тот же строгий чин предписывал дальше шествовать смиренно, на своих двоих, хоть ты окольничий, хоть боярин, хоть кто.

Трехглазый пока вопросов не задавал – Проестев этого не любил. Сам скажет.

Но начальник ныне был какой-то странный. Сердитый, а в то же время вроде как смущенный. Проестев – да смущенный? Небывалое дело.

– Что с Азовом-то? – наконец не выдержал Маркел. – Неужто решили-таки взять под государеву руку? Не послушал тебя государь? Беда. Я же после Царьграда говорил и в бумаге писал: нельзя нам воевать с турками. Не сдюжим.

Они остановились на лестнице перед новым государевым теремом, затейного каменного сложения, с разноцветной крышей – не хуже заграничных палацов. Степан Матвеевич от быстрого хода задыхался и употел.

– Не было на думе разговора про Азов. – Он снял шапку, пропуская к распаренному лбу холод. – И думы не было…

– Куда ж мы поспешаем? И на что понадобился я, если не для турецких дел?

За двадцать с лишним лет московской службы Трехглазый так близко от монаршего дворца еще не бывал и не думал, что когда-нибудь попадет. Мелкая птаха порхает близ земли, к солнцу не лётывает.

– Царь тебя требует.

– Меня?!

Трехглазый двумя глазами замигал, третий наморщил.

– Зачем?! Откуда он… откуда его царское величество…

Хотел сказать «про меня и ведать-то ведает?», но не сказал. Был указ: кто ляпнет, что царь чего-то не ведает иль не смекает, того облыжника за невежие к государскому величию тащить в приказ и поганый язык рвать клещами.

Проестев и так понял.

– Когда царь думным людям про беду рассказывал, плача, мы все, бояре с окольничими, тоже заохали. Его величество, осердясь, ручкой замахнулся. «Что мне, говорит, с ваших охов? Вон вас сколько бородатых, шапками в потолок, а случись лихо – ни от кого никоторой пользы!» Тут бес меня и дерни. Есть-де у меня, государь, один человечек, привычный к сыску. Любую, говорю, тайну проницать умеет, будто есть у него третий глаз, особенный. За то, говорю, и прозван Трехглазым… – Окольничий хлопнул себя ладонью по губам. – Хвастун я старый! Перед государем выставиться хотел… Брякнул – и страшно стало. Да поздно… Царь-батюшка ножкой топнул: вези, говорит, сюда своего трехглазого сей же час!

Мягкое лицо Проестева плаксиво скривилось.

– Гляди, Маркелушка, не подведи. Государь так-то незлобен, но коли что с наследником – делается трепетен. Тогда жди всякого. Давеча мастер часовой Юшка Шницлеров пообещал царевичу к Спасу тележку малую самоходную сделать, да не поспел, и царевич плакал. За те слезыньки велено Шницлерова бить кнутом до двадцати раз, отчего немец помер… Я государя таким напуганным, как нынче, не упомню. Спасай, Маркел!

– Неужто, не дай бог, с цесаревичем что? – перекрестился Трехглазый.

Наследника Русь ждала долго, целых шестнадцать лет. То-то было ликования, когда наконец родился. Было потом у государя еще два сына, да не зажились. Остался один Алексей Михайлович, храни его Христос, Богоматерь и вся святая рать. А не сохранят – быть новой Смуте. Нельзя государству без законного наследника.

– Со вчерашнего дня не ест, не пьет, ночью не почивал, всё-то плакал. Лекари напоили декохтом – выблевал. До шести крат в обморок падал. Боится за него государь.

– Отравили? – ахнул Маркел. – Про то и сыск?

– Типун тебе на язык! Кошка у него пропала, у Алексея Михайловича.

– Какая кошка?

– Любимая. Было в прошлом месяце персидское посольство. Среди прочих даров поклонились царевичу кошкой ихней персидской породы. Шерсть у ней пушистая, голубого цвета, глаза оранжевы, нос розов. Царевич с нею неразлучен был. Расчесывал златой гребеночкой, кормил с ложечки краснорыбицей и астраханской икрой, велел выстроить теремок в своей опочивальне. А кошка возьми и пропади. Вот он, болезный, и убивается. У царевича нрав нежный, чувствительный. Во дворце крик, плач и скрежет зубовный. Все бегают, голосят, государь за грудь держится. А у него ведь сердце слабое…

Окольничий тоже осекся. Говорить печальное про царское здоровье нельзя, закон воспрещает. Но всем известно: Михаил Федорович хвор.

– Искать надо, всех вокруг опросить, – сказал Маркел, не понимая, на кой он понадобился царскому величеству. – Раз кошка приметная, кто-нибудь видел. Она кошка иль кот?

– Почем мне знать? Я ей под хвост не заглядывал! – окрысился Проестев. – Я ее и в глаза не видывал! Ты вот к чему это спросил, Трехглазый? Какая к бесу разница, кот или кошка?

– Ну как… Ежели кот и на блудни убежал, тогда плохо. Могли другие коты задрать. А если кошка, по женскому делу, то ничего. Ну, приплод даст.

– Спасибо тебе за ученое мнение. – Степан Матвеевич язвительски поклонился. – Не могла она… или он сбежать. Тут злое дело.

– Почему не могла сбежать?

– Увидишь. Как ты есть розыскных дел мастер, должен ты похитителя добыть, а пуще того – найти кошку. Выручай, Маркел! – воззвал окольничий со слезным дрожанием. – …Ладно, отдышался я. Лезем дальше. Государь ждет.

Но Маркел остался стоять внизу.

– Я – кошку сыскивать?!

Проестев обернулся.

– А что такого? Сыскал же ты в позапрошлом году евнуха-перса, который бабой-ворожеей прикинулся? Кот тоже перс. И, может, тоже не кот и не кошка, а евнух.

На верхней площадке, у златой решетчатой ограды, стояли стремянные стрельцы, каждый в сажень ростом. Им окольничий назвался, а про спутника сказал: «Надобный человек, зван к государю».

У входа в Постельные хоромы, где домашествовало пречистое царское семейство, посетителей приняли жильцы, сплошь ясноглазые да румяные, но невысокие. Для внутренней дворцовой службы таких отбирали нарочно: чтоб были пригожи, да не дылдасты – не высились над помазанником божьим. Жильцы отвели явившихся к придворному дьяку, и тот записал в книгу, что 7149 года октября в двадцать первый день, в четверток, званы в Государеву Комнату и прибыли пополудни в два часа с четвертью Большого Прихода судья Степан Матвеев сын Проестев и того ж приказа подьячий Маркел Трехглазый.

Два стольника с заплаканными лицами (это были люди ближние, им полагалось радоваться и горевать вместе с государем) уже ждали в Передней, и один, старший, попрекнул: долго-де добирались, царь трижды спрашивал.

Повели в Верх, прямо в Комнату, где самодержец всея Руси правил свои великие заботы. Старший стольник, являя усердие, тянул окольничего за рукав; младший легонько подталкивал в спину Трехглазого.

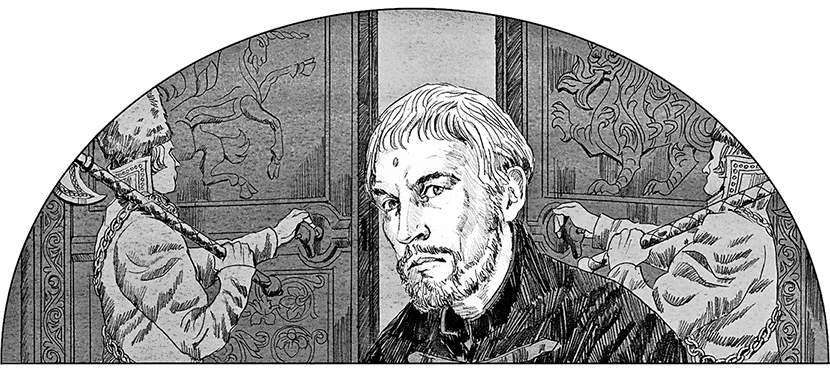

Проестев ковылял со своей тростью, глядя под ноги, чтоб от спешности не споткнуться на швах косящатого пола, в красный и черный дубовый кирпич. Маркел же глазел во все стороны, дивясь дворцовым красам.

Стены здесь были расписаны цветными узорами, золочены золотыми разговорами, серебрёны серебряными кренделями. В затейного литья шандалах, даром что светлый день, горели многие свечи, а в просторной зале, убранства которой Маркел толком не разглядел, под сводами сияли пречудесные паникадила. По лавкам там сидели важные, бородатые мужи, уставя в пол посохи – все скорбные, тихо шепотливые. Не иначе – Боярская дума. Увидя Проестева, замолчали, проводили взглядами. Степан Матвеевич приосанился, лицом изобразил суровую деловитость, а на Маркела, и так не отстававшего, прикрикнул:

– Живее ты, живее! Государь ждет!

Тут все стали смотреть на Трехглазого. Он шел, во все стороны кланяясь и от смущения никого из больших людей не узнавая. А Степан Матвеевич и головой не кивал. Ему, поспешающему на высочайший вызов, тратить время на поклоны было невместно.

– Войдешь – встань коленно у порога, очей не поднимай, – шепнул Маркелу стольник, подпихивая к двум белокафтанным рындам, сторожившим высокие двери – на одной створке златой лев, на другой златой единорог, а поверху златой же орел о двух головах.

Рынды взялись за костяные ручки, плавно потянули – двери разом распахнулись, и сразу будто запели-защебетали райские птицы.

Проестев, кланяясь на каждом шагу, прошел первым. Трехглазый, как велено, переступил порог и бухнулся коленками в алебастровый пол.

– Привел? – послышался надтреснутый, одышливый голос. – Да будет тебе спину гнуть! Не до чину. Подойди, Степан.

Глядеть вниз, однако, было жалко. Маркел начал потихоньку осматриваться. Сначала исподлобья да искоса.

Первое, что увидел – птичьи клетки. Их тут было много, стояли на ажурных столбцах, в ряд. Соловьи, канареи, дрозды, скворцы, перепела и еще какие-то яркие, неведомые. Многие выпевали свои птичьи песни. Не примерещилось, значит, райское пение.

Трехглазый вспомнил, как кто-то рассказывал, что государь любит птичью утеху. Видно, оно и вправду так.

Потом, осмелев, забрался взглядом чуть выше.

Увидел большой лаковый шар в полуобруче – глобус.

– Эй ты, вставай. Иди сюда, – сказал тот же голос.

Маркел догадался – ему.

Встал.

С великим трепетом, сначала смежив веки, осмелился поднять глаза.

Владыку и строителя русской земли он раньше видел только издали – из толпы, во время большого царского выезда или в престольные праздники, на высоком соборном крыльце. Царь сиял золотом, глядел в небо, и, когда шествовал или ехал, всё склонялось.

А сейчас Трехглазый увидел перед собой не шибко высокого, но сильно толстого человека с круглым, опухшим, ничем не примечательным лицом. Борода у царя была тоже круглая, рыжеватые усы кончиками кверху. Одет просто: в малиновый легкий зипун, выше брюха перехваченный зеленым кушаком, на голове малая бархатная тафейка.

Пухлые белые руки в перстнях потянулись к Трехглазому, взяли его за ворот, притянули – и обмерший Маркел увидел в двух вершках от себя водянистые, полные слез глаза с дряблыми подглазьями.

– Сыщи кошку. Спаси мне сына! – прошептал владетель российской державы. – Награжу тебя безмерно. А не сыщешь – гляди. Я в горе, меня за лютость Бог простит.

Маркел зажмурился. Не от благоговения перед величеством и не от страха, а чтоб прояснить голову.

Сыскному делу благоговение и страх помеха, о наградах и карах думать тоже незачем, а вот без ясности ума прока не выйдет.

– Мне бы осмотреться. Людей попытать. Да чтоб не чинились, а отвечали по моему спросу, – сказал он, вновь открывая глаза и смотря на божьего наместника уже без трепета.

Царь выпустил ворот.

– Поведу куда захочешь. Велю отвечать, как мне самому. Кого надо – допытывай безосторожно. Хоть царицу. Только сына утешь. Он уж не встает, не плачет – слез не осталось. Только иком икает, лапушка. Дохтур Клюге говорит: не найдете кошку, может приключиться горячка иль сердечная сухотка. Ну, с чего почнешь?

Подумав и еще раз велев себе ни от чего не робеть, Трехглазый сказал:

– Веди меня, твое величество, прямо к наследнику. Оно и для дела хорошо, и его высочеству для здоровья лучше. Надежда – она лучше всякого лекарства.

– Ступай за мной.

Михаил Федорович подобрал длинные полы, чтоб быстрей идти. Засеменил к малой угловой дверце, совсем не по-царски.

Чудны дела Твои, Господи, подумалось Трехглазому. Самодержец у меня в провожатых.

Ин ладно. Сыск есть сыск.

– У царевича покои в Чердаке, – сказал великий государь на лестнице и завздыхал, мелко крестясь. Ему, кажется, самому было в диковину кому-то что-то объяснять.

– Понятно, – ответил Маркел, кашлянув. Нельзя не ответить, когда царь с тобой слово молвил.

Проестев, едва поспевавший сзади, ткнул Трехглазого тростью в спину, шепнул:

– Не забывайся, собака! Понятно ему!

Прошли галерейкой, вдоль стен которой стояли придворные. Будто ветер пронесся над лугом, сгибая траву – так, волной, кланялись кремлевские. Перед тем как сложиться в пояс, каждый с любопытством бросал взгляд на человека, которому венценосец, оборачиваясь, вроде как докладывал:

– …Чем только Алешеньку не тешили, чем только не отвлекали. Не глядит, не утешается. Сердечко у него мягкое, привязчивое. Полюбил он персиянку эту мохнатую. Надумал ей жениха искать, уж и котяткам имена придумал…

Ага, все-таки кошка, подумал Маркел. Уже лучше: чужие коты не порвут, коли на крышу сбежала. Хотя Степан Матвеич вроде говорил, что сбежать ей было невозможно?

Вошли в залу, которая была на одну половину людной, на другую – почти пустой. Маркел увидел, что тут, кажется, одни бабы с девками, и уразумел: это семейные царские покои, куда чужим хода нет. Самое в Кремле заповедное место. Попасть сюда можно только по особому допуску, да и то малому количеству проверенных людей, а из мужчин почти никому. Притом даже всегдашних царицыных боярынь со служительницами не пустят, если бледна, либо, наоборот, слишком красна. А ну как хвора? Не заразила бы цесаревича с царевнами. Грустным тоже от ворот поворот – ну, как на них сглаз?

Но сегодня все тут были и бледны, и грустны.

– Подайтесь вы! – сердито крикнул государь на теток, мамок, нянек. Они, шурша, кинулись в стороны, и открылся проход в пустую половину залы.

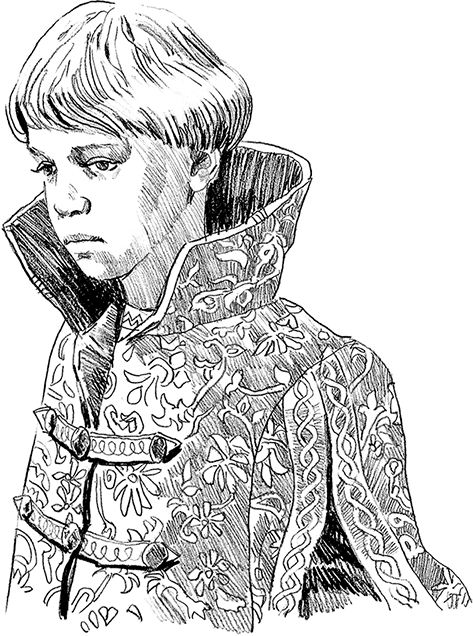

Там, на низком креслице ал-бархат, обложенный подушками, вяло сидел в одиночестве нарядный отрок лет одиннадцати или двенадцати. Его нежное лицо показалось Маркелу голубым, как у помершего в чахотке покойника. Глаза с длинными ресницами будто тонули в синих ямах. Безжизненный взгляд устремлен в потолок.

А между тем перед царевичем творилось такое! Шут в красно-синем кафтанце скакал на руках, потешно дрыгая ногами. Малый карлик и совсем крошечная карлица плясали пляску, постукивая в бубенки, да еще мужик в красной рубахе делал что-то с хвостатой мартышкой.

– Кыш вы! – махнул государь. Затейников будто смело.

Но Алексей Михайлович, казалось, и не заметил, что стало тихо. Он все так же тускло глядел в потолок, из груди с трудом вырывалось дыхание.

Эвона какой нежный, подумал Трехглазый. И правда не помер бы. Осиротеет держава.

У царя, с отчаянием смотревшего на отрока, который, похоже, отца и не заметил, по щекам струились слезы.

Маркел сзади шепнул:

– Твое величество, скажи царевичу, что кудесника привел…

Михаил Федорович не привык, чтоб ему сзади в ухо шептали – отшатнулся. Средь придворных прокатилось гудение – ах, дерзец!

Но государь коротко кивнул Трехглазому – понял.

Смахнул слезы, приблизился к креслицу и с бодростью объявил:

– А кого я к тебе привел, Алешенька! Погляди на сего честнóго мужа!

Нет, не поглядел.

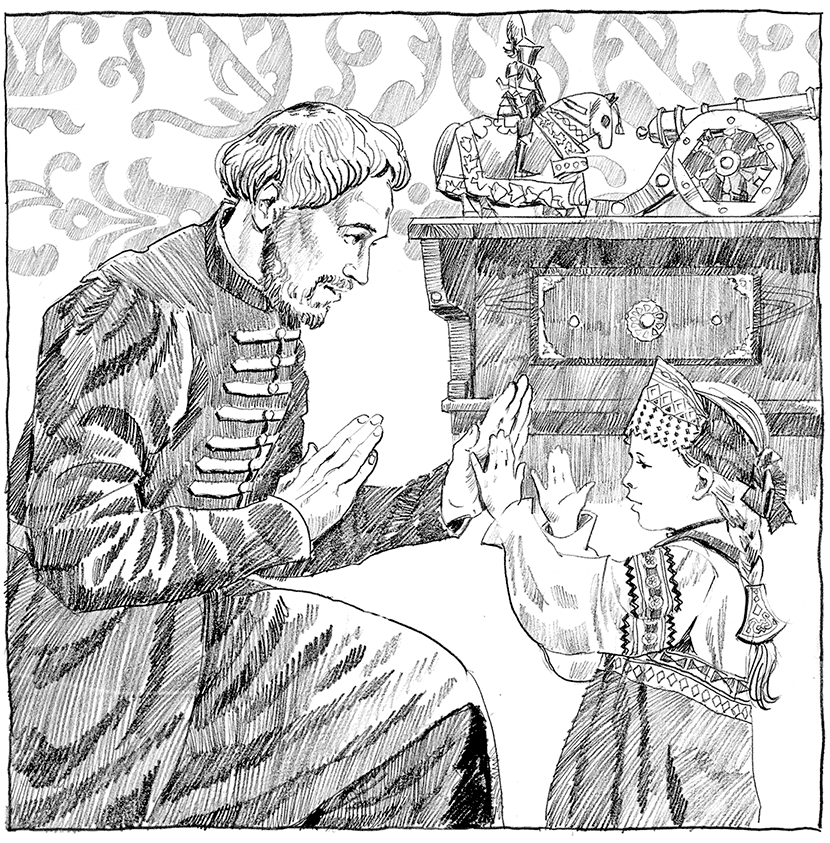

– Се человек кудесный, вникновенный во многие тайны. Видит то, чего никто не видит, потому его зовут Трехглазый. Вишь, у него на лбу знак? Скажи, Трехглазый, зачем ты сюда пожаловал.

– Чтоб кошку найти. И найду, если твое царское высочество мне поможет, – твердо сказал Маркел.

Тетки заохали, многие закрестились, а иные поплевали через плечо во сбережение от Лукавого, зато мальчик будто очнулся.

Страдальческий взгляд оборотился на Маркела, задрожали ресницы.

– Най…дешь отраду? – спросил слабый голосок. И громче, сильнее: – Найдешь?!

Отрок сел на подушках.

– Найдет, как ему не найти, – обрадовался государь. – Нельзя ему отраду не найти, иначе я ему голову с плеч… Покушай пряничка, золотце. Иль хоть ягодку винную. Не кушал же ничего.

Схватил со столика поднос, стал совать царевичу. Тот, однако, на родителя не посмотрел, поднос оттолкнул. Поднялся, взял Трехглазого за руку (другой рукой Маркел мял себе шею – она вдруг засвербела в месте, куда рубят топором).

– Колдуй, дяденька, если надо. Я после грех отмолю. Но сыщи Отрадушку.

Видно, это кошку так зовут – Отрада, сообразил Маркел.

– Расскажи, твое высочество, кто и когда видал Отраду в последний раз.

– Я. Третьего дня вечером, когда ее в терем спать укладывал. А вчера наутро стал звать – не мяучет, не выходит. Нету! Пропала. Опустел терем… Злая чара ее схитила, сколдовала, иначе как? Расколдуй Отрадушку обратно, добрый ведун!

Что за «терем», из которого кошка не могла выйти? Непонятно.

– Мне нужно осмотреть место злодеяния, – сказал Трехглазый, решив, что будет действовать, как при обычном сыске.

– Пойдем!

Наследник повел Маркела за собой, не выпуская его руки.

У дверей Трехглазый оглянулся – и стало не по себе.

Сзади выстроилось препышное шествие. Впереди переваливался с боку на бок владетель державы, с ним рядом плыла такая же дородная женища в парчовом платье (не иначе сама царица Евдокия Лукьяновна), а за ними, толпой, следовали боярыни с боярышнями: головные убрусы у них были алы, желты, сини, малиновы, лазоревы, изумрудны – в глазах зарябило. Сбоку, в приличном отдалении от женства, покачивая длинными рукавами шуб, шли двое мужей. Один был Степан Матвеевич, бодрительно кивнувший. В другом Маркел признал наибольшего государева боярина, грозного Ивана Борисовича Черкасского. Этот показал кулак.

А ну вас всех, подумал Трехглазый, отворачиваясь.

В опочивальню вошли вдвоем с царевичем. Даже государя Маркел почтительнейше попросил остаться на пороге.

Комната была, будто драгоценная шкатулка – истинное любование. Синь потолок расписан облаками и ангелами, над ложем шелковый шатерчик, пол в турских коврах, а у стен рядами всякие игрушки. Но более всего Трехглазого поразил потешный терем-теремок искусной деревянной работы. Был он изукрашен картинками, резными крылечками, настоящими стеклянными оконцами, увенчан башенками – а сам не выше двух аршин.

– Здесь Отрадушка ночевала, – стал объяснять Алексей Михайлович. – Вишь, как оно устроено? Через сию дверку малую я ее почивать провожаю. Там внутри три горенки, в глубине спаленка. Я утром Отраду уговариваю выйти доброй волей. Иной раз по получасу и дольше.

– А крючок на двери зачем?

– Запирал я ее на ночь. Чтоб по дому не бродила.

– Вчера утром, когда твое высочество Отраду звал, крючок заперт был?

– В том и дело, что заперт. Не могла она сама выйти. Я ж тебе толкую: колдовство!

Маркел на четвереньках поползал вокруг домика. Окошки были тоже закрыты. Труба мала даже для кошки. Сунул руку в дверь, пошарил. Нет, до кошачьей спальни не достать. Внутрь тоже не втиснешься.

В самом деле диковинно. Сбежать не сбежала, вытащить ее тоже не могли…

Вынув из кармана мерный складень, Трехглазый замерил проем. Ширина восемь вершков, высота – двенадцать.

Снизу широко раскрытыми глазами смотрел царевич, ждал чуда. В дверях пузом вперед стоял царь-государь, у него из-за плеч выглядывали остальные.

– А есть у твоего высочества товарищи, с кем играть?

– Есть. Ваня Голицын, Артамоша Матвеев, Николка Стрешнев. Во дворце живут.

– Доставить сюда, – повернулся Маркел к двери.

Государь крикнул:

– Товарищей царевича сюда! Живо!

Голоса подхватили, зашумели, донесся удаляющийся топот множества ног.

Подумав еще немного, Трехглазый спросил:

– А с государынями царевнами, твоими сестрами, играешь ли?

– На что они мне? – наморщил нос наследник. – Иринка с Анкой дуры, а Татьянка еще малая.

– Однако ж Отраду ты им показывал?

– Показывал, но гладить не давал. Вот еще!

Маркел снова сказал через плечо:

– А и царевен бы позвать.

Там заголосили:

– Царевен! Царевен!

Опять побежали.

Страшно Маркелу уже не было. Он расхаживал по царевичевой спальне, сопровождаемый многими взглядами, сам собою гордый.

Думал: может, головы я и не сношу, но сей час я главный человек во всей православной державе. Сам царь у меня на посылках. Повелел – боярыни бегают, царевен ко мне волокут. За такое и головы не жалко.

Первыми доставили трех перепуганных отроков. Втолкнули в комнату, велели встать в ряд. Но Маркел на них, замерших от ужаса, коротко глянул – махнул рукой: уведите.

Через малое время запустили царевен, Ирину Михайловну и Анну Михайловну. Первая была уже почти дева, вторая наследнику погодница – длинная, похожая на жеребенка.

– Нет, не то, – сказал Трехглазый, смерив Анну Михайловну взглядом. – Младшая царевна где?

– Здесь, сударь. Почивала, разбудили.

Придворная мамка ввела за руку девчушку лет четырех, после сна хмурую, толстая щечка намята подушкой.

Вот ею, пресветлой царевной Татьяной Михайловной, расследователь заинтересовался.

Присел на корточки, приложил к плечикам складень. Семь с половиной. Пролезла бы.

Мамка испуганно прижала к себе девочку.

– Чего это он, батюшка государь?

Царь на дуру прикрикнул:

– Так надо. Не перечь!

Царевна начала выгибать губки, готовясь разреветься.

– Ладушки-ладушки, где были – у бабушки, – запел Маркел, выставляя вперед ладони.

Подняла ладошки и ее высочество – разок хлопнулись. Однако ручки были слишком тонки, такие кошку не удержали бы, да и сама царевна совсем еще кроха.

Трехглазый со вздохом распрямился.

– Уводите царевен. А иные малые дети, гостебные, у царевича бывают?

– Господь с тобой. – Мамка подняла Татьяну Михайловну на руки. – От пришлых может быть хворь. Здесь только свои, наперечет. Ты всех видал.

Шея в нехорошем месте снова зачесалась, но Маркел страх в себя не впустил.

Он пошел кругом по опочивальне, медленно, сопровождаемый многими взглядами.

– Ну что? – не выдержал долгой тишины самодержец. – Куда она отсюда делась?

– Молебен надо большой. С патриархом. – Это молвила царица, со слезным трепетанием. – Нечистый тут наозоровал.

А царевич стоял молча и просто смотрел на Маркела с надеждой.

Трехглазый ему успокоительно кивнул, а помазаннику ответил:

– Мне бы по палатам походить. Одному, без присмотра. Дозволь, твое величество. Я недолго.

– Иди куда хочешь. Эй, передайте страже – чтоб всюду пускали!

Поклонился Маркел царю, царице, царевичу, протиснулся меж притихших боярынь с боярышнями, вернулся назад, в залу.

Там остались только служанки, да затейники, что давеча пытались развлечь наследника.

Поискав глазами, Трехглазый подошел к карлику с карлицей. Сначала померил складнем мужичка – оказался велик. Карлица пискнула, когда сильная рука легла на ее тонкое плечико. Была она еще девчоночка, оттого вдвое меньше напарника.

– Ну-ка отбрызните, – сказал Трехглазый шутам с шутихами.

Они кинулись от сурового человека врассыпную. Рванулась было и малютка, но Маркел ухватил ее за пеструю юбчонку.

– Тебя как звать?

– Оринка, государева дурка. Пусти!

– А лет тебе сколько?

– Десять…

Сев на корточки, Трехглазый перешел на шепот:

– Ты куда кошку дела? Кроме тебя никто к ней в терем не пролез бы.

– Не брала я, дяденька. Богом-Троицей!

Закрестилась. Сложенные персточки были меньше, чем у четырехлетней Татьяны Михайловны.

Маркел ухватил одну лапку.

– А это откуда?

На запястье виднелся след от когтей.

– Пойдем-ка отсель, милая…

Пигалица не захотела, и он легко перекинул крошечное тельце через плечо, понес сучащую ножонками карлицу прочь из зала.

За дверью, где никого не было, поднял до уровня собственных глаз.

– Ты хоть и дурка, но не дура. Сама знаешь, что будет, коли к палачу попадешь.

Девка заплакала.

– У него и так всё есть, у царевича… И лев живой, и слон, и берблюд с берблюдихой. А я попросилась котку погладить, и то не дали… А она такая, такая – ух какая! У ней шерсточка голубой пух! Я ей молочка, а она ластится. Я ей брюшко чешу – мурлычет. Она спит, а я сижу, смотрю, так-то хорошо… Сказнят меня – и пускай! – Оринкины глаза горели отчаянием и восторгом. – Два денечка мои были! Ныне знаю, каков он – рай. Веди меня к палачу, мне теперь и помирать нестрашно!

– Сначала ты меня веди. Где ты тут обитаешь?

– Под лестницей, в чуланишке, где метелки…

– Вот она, твоя Отрада, Алексей Михайлович.

Трехглазый достал из-под кафтана голубой пуховый ком. Пока нес, кошка там уютно обустроилась, притеплилась. И Маркелу с ней тоже было душевно, прямо жалко отдавать.

Закричал державный наследник, запрыгал, будто малое время назад не лежал в подушках, бессилен и полумертв.

Завопила и царица. Один царь повел себя как следовало – осенился крестным знамением, широко поклонился в пояс святым иконам, возгласил хвалу Господу.

Главный боярин князь Черкасский не кричал, Бога не славил. Поманил Трехглазого пальцем.

– Кто кошку похитил?

– Никто. Сбежала.

– Да как она могла? Крючок снаружи был закрыт.

Повернулся и государь – послушать.

Ему Маркел и ответил, чтоб не смотреть в грозные очи боярина.

– Умная она. Лапу через окошко просунула, крючок откинула. А выйдя, заложила обратно.

Князь Черкасский хмыкнул, но при царе дальше спрашивать не посмел.

– Как же ты ее сыскал? – спросил Михаил Федорович.

– А вот как. – Маркел снял с плеча голубую волосинку. – По шерсти. У меня глаз зоркий. Пошел по следу и сыскал. В чуланце каком-то, под лестницей. Спала, яко агнец.

Подбежал наследник, прижимая к груди кошку.

– Вот этот глаз зоркий, который во лбу? Дай потрогать!

Осторожно погладил пальцем склонившемуся Маркелу родинку. Потревоженная Отрада недовольно заурчала.

– А по-кошачьи ты понимаешь?

– Самую малость.

– Что она говорит?

– Сейчас поспрошаю.

Трехглазый почесал кошке бок, она поурчала еще.

– Не пойму, про что она… Оринка это кто?

– Есть такая. Карлица.

– Говорит, желаю, чтоб Оринка при мне была и меня обихаживала.

Севши в колымагу ехать из дворца, Маркел сразу взопрел в дареной царской шубе.

Степан Матвеевич завистливо пощупал вышитый позументами обшлаг, потрогал пуговки рыбьей кости.

– Рублей в триста шуба-то. Жаль, не продать – государю обида.

– В горнице на стенку повешу. Не по улице же в ней ходить?

– Это да… – Окольничий глядел искоса. – Кто кошку стащил? Карлица?

Трехглазый кивнул. Думы у него сейчас были про другое.

Вот ведь двадцать с лишним лет царю отслужил. Каких только дел не делывал, каких только доблестей не являл. И что имел? Подьячество неверстанное да невеликий домишко. А тут кошку мурлявую сыскал – и уже дворянин при жалованном поместье да на плечах шуба ценой еще в два поместья.

Покачал головой, дивясь баловству судьбы.

Степан Матвеевич понял без слов.

– Это потому так, Маркелушко, что дело велико не смыслом, а надлежностью. Кто эту правду уяснил, высоко взлетает.

– Как это – надлежностью?

Окольничий объяснил:

– Почему царя величеством называют – знаешь? Все, что до него надлежит, хоть горшок ночной – великое. И лучше при царском ночном горшке состоять, чем вдали от царя быть воеводой.

– А по мне лучше воеводой, чем при горшке.

– Острый у тебя ум, да не дальний. Потому не быть тебе воеводой. Воеводой станет тот, кто за царем горшок выносил. Эх ты, кошачий переводчик…

Посмеялся Проестев, но недолго. Пришла ему в голову другая мысль, от которой начальник посмотрел на новоиспеченного дворянина уже без усмешки.

– Однако ж наследнику ты приглянулся. Станет Алексей Михайлович государем – вспомнит о тебе, приблизит. Этак еще я у тебя буду попечения искать. Не попомнишь зла старику?

Назад: Середа У шведов

Дальше: Пятница Встреча с Сатаной