Книга: Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия

Назад: Глава 4 Четвертое измерение

Дальше: Глава 6 Животные среди нас

Часть вторая

Одушевленный город

Глава 5

Переворачивая вещи

Ведь всегда,

Увидя драгоценность, мы нагнемся

И подберем, а если не заметим,

Наступим равнодушно и пройдем.

Уильям Шекспир

Лохматая гусеница с головой, украшенной двумя парами грозных рожек, лениво заползла на первую ступеньку, явно направляясь туда, где гусениц ничего хорошего не ждет.

Если вас не вдохновляет перспектива встречи с мясной мухой, пригвожденной паразитическим грибом к нижней поверхности листа, или обнаружения на листе округлых отверстий с гладкими краями (характерных погрызов жуков-щитоносок), то, возможно, прогулка по кварталу с Чарли Эйзменом покажется вам не самой лучшей идеей. Но тем, кто с восторгом смотрел на превращение невзрачной гусеницы в яркую бабочку либо восхищался упорством слизняка или улитки, поглощающих листья помидорных кустов, эта прогулка откроет глаза на незаметный мир живых существ у нас под ногами, над головой и, о ужас, на нашем теле.

Пришло время поговорить о насекомых.

Даже если вы не видите вокруг никаких насекомых, даже если под ногами ничто не шевелится, а воздух чист, знайте: они здесь. Миллионы миллионов насекомых. И следы еще многих насекомых, побывавших тут раньше: на растениях, на листьях и коре, в следах жизнедеятельности, в яйцевых камерах, коконах, сброшенных панцирях и постройках, на камнях, на земле, в глине, а также на вашей коже. Конечно, их вездесущесть сама по себе не делает их достойными нашего интереса: традиционно мы ставим редкое выше обыкновенного – и в чувствах, и в принципах. Мы оплакиваем странствующего голубя, истребленного сто лет назад – но терпеть не можем голубей на улице; мы держим кроликов и мышей в качестве домашних питомцев – но убиваем кроликов и мышей за пределами зоомагазина. Конечно, есть сотни видов официально признанных вымирающими насекомых: среди них кузнечик Eximacris superbum, 11 видов дрозофилы, долгоносики, муравьи, жуки и комары-звонцы. Однако распространенность насекомых (лучше сказать, членистоногих Arthropoda – настоящих насекомых, паукообразных и других существ) лишь подчеркивает нашу невнимательность по отношению к ним – хотя, конечно, мы замечаем таракана, пробегающего по обеденному столу, или комара, жужжащего у уха и жаждущего нашей крови.

Права насекомых защищает Чарли Эйзмен – молодой мужчина со сдержанными манерами и подобающей натуралисту подстриженной бородой. Хотя я никогда раньше его не видела, заметить его было легко: одетый во фланелевую рубашку при + 16 °C, с виду простоватый, он выделялся в толпе. У Эйзмена мягкая походка и непритязательная внешность, нередкая у уроженцев Новой Англии. Он широко улыбнулся, приветствуя меня. Правда, в его взгляде было нечто, отчего у меня появилось ощущение, будто он пытается определить, что я за насекомое.

Эйзмен, полевой биолог, признался, что с повышенным интересом относится ко всем живым существам. Работая в поле – он вел курс по определению следов животных и изучал саламандр, – Эйзмен начал замечать “загадочные крошечные объекты”: следы и остатки жизнедеятельности насекомых и других беспозвоночных. Мечтая о полевом определителе этих следов, которого, как он обнаружил, пока не существовало, Эйзмен со своим другом Ноем Чарни отправился в сорокадневный поход за 24 тыс. км, чтобы собрать улики, оставленные насекомыми (то, что называют следами жизнедеятельности) во всех основных экосистемах Северной Америки. Итогом стала книга “Следы жизнедеятельности насекомых и других беспозвоночных: определитель североамериканских видов”. Эта книга – просто чудо: веселый и на первый взгляд совсем не трудный путеводитель.

Мы с Эйзменом встретились сентябрьским днем после обеда на парковке в Спрингфилде (штат Массачусетс): промышленном городе, который так и не превратился в город для людей и был, как мне казалось, в смысле прогулок бесперспективен. Но Эйзмен жил неподалеку – в городке совсем негородского типа, и поэтому мы назначили свидание именно здесь. Я попросила его встретить меня на парковке – это было связано с одним эпизодом в его книге. Там Эйзмен рассказывает, как они с Ноем заехали в Теннесси, чтобы навестить мать Ноя. Через пять часов после того, как они попрощались, мать Ноя вышла из дома и обнаружила двух друзей на подъездной дорожке. Переворачивая бревна и листья сахарного клена, они нашли столько следов насекомых, что решили на время отложить путешествие “в дикие места”.

Я втайне надеялась, что нам не придется изучать парковку. Если на подъездной дорожке уместилась целая экосистема, что же говорить о целой парковке? Возможно, здесь целая вселенная. Так оно и оказалось. Не прошло и пары секунд, как Эйзмен заметил на живой изгороди несколько красивых паутин пауков-кругопрядов, а затем несколько паутин воронковых пауков. Он не знал видового названия паука-кругопряда. (“Арахнолог бы вам его назвал”, – сказал он, что было довольно бесполезным замечанием для тех, у кого нет под рукой арахнолога.) Однако было ясно, что дело не в названиях видов. Самым интересным был поиск нового.

Паутины воронковых пауков стали рефреном нашей прогулки. После того как мы увидели первую паутину, она будто отпечаталась в нашем сознании, и мы уже не могли не замечать следующие. Характерная густая белая паутина появлялась перед нами снова и снова: на живых изгородях, на кирпичных заборах. Если приглядеться, можно увидеть и воронку, давшую название пауку: отверстие с гладкими краями, в котором, если вам повезет, будет сидеть сам паук, ждущий, когда в его логово свалится какое-нибудь насекомое.

Внимательно рассматривать насекомых – значит видеть их стремительный цикл рождений, убийств и смерти. Редко каких насекомых можно назвать гуманистами, и даже растительноядные причиняют огромный ущерб листьям, почкам, траве и стеблям, которые они поедают. Но мы с Эйзменом искали не столько насекомых, сколько их следы. Исследуя следы насекомых, мы чувствовали себя детективами. Эти животные очень неопрятны: они стремительно проносятся по территории, опустошая ее, и почти никогда не убирают за собой (за исключением воспитанных личинок, которые съедают свои яйцевые капсулы). Они сбрасывают оболочку, повсюду оставляют выделения, грабят и мародерствуют, а затем снимаются с места и идут дальше. Похоже на вечеринку, после которой остаются наспех сброшенная одежда, разбитые бутылки и другой мусор. Абсолютно нецивилизованно!

Я была готова и дальше рассматривать паутину воронкового паука, но Эйзмен вдруг сорвался с места. Прогулка с ним оказалась совершенно нелинейной: только что мой спутник шел рядом, а в следующую секунду он, круто повернувшись, кидался к дереву, пожарному гидранту или фонарному столбу и начинал его осматривать. Мы уже ушли с парковки, однако за следующие два с половиной часа успели преодолеть лишь километра полтора. При такой “сверхзвуковой” скорости нас могли бы обогнать насекомые почти всех видов, которых мы заметили (не исключая некоторых личинок). Но это обычная скорость для Эйзмена, который, будучи здоровым молодым мужчиной, тратит около 10 часов на преодоление 8 км. Ведь на этом маршруте его подстерегают бревна, которые обязательно надо перевернуть, и змеи, за которыми непременно нужно погнаться. Эйзмен провел бесчисленные часы на пустыре площадью 0,4 га в Берлингтоне, штат Вермонт, где когда-то жил: там он сделал десятки фотографий для своего определителя.

За несколько часов прогулки по городским кварталам мы нашли следы жизнедеятельности насекомых почти всех видов, упомянутых в его книге: яйцевые капсулы (яйцевая камера обычного домового паука на кирпичной стене); экзувии – этим замысловатым словом обозначается сброшенный панцирь насекомого (поденка, прикрепившаяся к фонарному столбу и полинявшая); примеры паразитизма (омерзительные мясные мухи, пораженные паразитическим грибом); экскременты (например, земляных червей, которые составляют значительную часть того, что мы называем “грязью”); выделения пауков-скакунчиков (черные пятнышки на белых горошинках); паутина (“Она есть на всем”, – проинформировал меня Эйзмен); капсулы (паучьи “логова” – временные сооружения, в которых прячутся пауки); ходы в листьях растений (работа дубового листового минера, личинки которого прогрызают округлые туннели); галлы (небольшие патологические образования на виноградном листе, внутри которых мы обнаружили бесчисленные похожие на тлю оранжевые штуковины); муравейники (небольшие холмики с ямкой посередине, извергающие из себя тоненькие “дорожки” муравьев); даже следы жизнедеятельности насекомых на позвоночном животном (сильно распухший след от укуса комара на моем запястье).

Список, конечно, впечатляющий, однако прогулка началась совсем не благоприятно. Повосторгавшись паутиной, мы оказались в квартале, который на первый взгляд был абсолютно пуст. По сторонам бледной бетонной дорожки беспорядочно стояли полузасохшие платаны и клены. Никакого движения. Царила послеполуденная тишина. Кроме нас, на улице никого не было – ни единой ленивой белки, которая могла бы нас развлечь. Вдруг Эйзмен метнулся к дереву и перевернул листочек.

“Просто бросилось в глаза”, – сказал он, когда я неохотно приблизилась. Он покрутил висевший над головой лист. Я взглянула наверх: лист выглядел слегка нездоровым. Вскоре мои глаза начали что-то различать, будто я вошла с солнечной улицы в прохладную темную комнату. Я рассмотрела лист на просвет – и только тогда стала понимать, о чем говорил мой спутник. Зеленая ткань была испещрена черными и желтыми точками: “характерными следами питания платановой кружевницы”. Эйзмен объяснил: “Они не прогрызают отверстия, а просто высасывают зеленую мякоть, и лист желтеет”. Платановые кружевницы жили на нижней стороне листа, который оказался в ближайшем рассмотрении усыпан экскрементами – теми самыми черными точками. Рядом с ними сидела группка нимф, которые тоже выглядели как черные точки. “Это очень красивые насекомые”, – объявил Эйзмен. Он сорвал лист, чтобы показать мне, и на его волосы и рубашку просыпался дождь из нимф и молодых особей платановой кружевницы. Я присмотрелась: взрослые насекомые и вправду были почти хорошенькими, с прозрачными крылышками, на которых виднелись перекрещенные темные выпуклые прожилки.

Эйзмен тем временем потчевал меня информацией о кружевницах. Эти узкоспециализированные насекомые предпочитают лишь один из видов деревьев: существуют кружевницы платановые, березовые и дубовые. Они относятся к клопам, входящим в состав большого отряда Hemiptera, который включает все виды насекомых, не имеющих жевательного ротового аппарата. Вместо этого у кружевниц есть хоботок. Кроме того, они изобрели интересный способ выхода из яйца. Дубовая кружевница вырастает в крошечном яйце с откидной крышкой, которая открывается, когда она готова к вылуплению.

Я указала Эйзмену на насекомых: он был усыпан ими. Эйзмен небрежно отряхнул рукой волосы и улыбнулся: “Ничего страшного”. Несколько кружевниц уютно устроились у него на груди.

Мы шли по тротуару, и растение каждого нового вида являло новую возможность: возможность найти следы еще одного насекомого. В обычной клумбе у основания дерева с травой, опавшими листьями, веточками, семенами и орешками могли скрываться тысячи насекомых, пауков и других существ, питающихся насекомыми или пауками. Скоро я стала участником основной исследовательской стратегии Искателя Следов Жизнедеятельности Беспозвоночных: переворачивания вещей. Эйзмен применял “переворачивающее” поведение по отношению к большинству предметов, “если только те сами не бросались в глаза” (и слава богу, что не бросались). Эйзмен постоянно переворачивал листья – часто это было первое, что он делал, подходя к дереву. “Если ищешь насекомое, живущее на деревьях конкретного вида, – объяснял он, – в первую очередь смотри на листья”. И действительно, почти на каждом дереве, мимо которого мы проходили, присутствовали следы жизнедеятельности насекомого. Отверстия встречались чаще всего. Точно так же, как начинающий арборист определяет дерево по листьям, отверстия в листьях можно использовать для определения того, кто эти отверстия оставил. В пестром ряду деревьев, растений на клумбах и сорняков на обочине и между плитками тротуара мы нашли отверстия десятков разновидностей. Не считая отверстий, сделанных листоедами-щитоносками и минерами, мы увидели крупные рваные отверстия, похожие на те, которые могли бы оставить кузнечики или саранча; точечные отверстия, похожие по форме на запятую или точку с запятой; аккуратные, словно вырезанные дыроколом отверстия в листьях березы – следы оправдывающей свое имя пчелы-листореза. Эти пчелы, строя гнезда, вырезают из листьев кусочки, которыми выкладывают цилиндрические ячейки для яиц.

Некоторые листья были целы, но странно блестели. Четкая блестящая полоса указывала на то, что ночью по листу прополз слизняк. Небрежные блестящие отметины были, вероятно, жидкой “медвяной падью” – прозрачными выделениями тлей, которые привлекают поедающих эту липкую жидкость насекомых и птиц. Отверстия и слизь были только началом. Один-единственный листок, беспечно трепещущий на ветру, может нести следы жизнедеятельности десятков типов.

– Вот еще кое-что, – произнес Эйзмен. Он неоднократно говорил это во время нашей прогулки. Всегда было еще кое-что. На сей раз – коричневая извилистая царапина на листе. “Эта мина личинки мухи”, – объявил Эйзмен. Он, должно быть, почувствовал, что для меня эта фраза содержала многоточие, и продолжил: “Муха отложила яйца, – он указал на начало царапины, – и теперь личинки живут между слоями эпидермиса и прогрызают их, по мере роста расширяя дорожку”.

У меня ум зашел за разум. Эту дорожку сделала молодая муха, которая росла настолько быстро, что след на листе успел стать шире за то время, которое она провела на нем.

Мины на листьях оставляют в основном ночные бабочки, жуки и мухи. Личинки, поглощая ткань листа, оставляют хорошо заметную дорожку. Всю свою личиночную жизнь они проводят на одном листе, а потом превращаются во взрослую особь. Многие мины видоспецифичны: самки некоторых видов всегда откладывают яйца в определенное место листа, например, у края или основания. Поэтому, посмотрев на начало мины, вы можете (если обладаете достаточными познаниями о насекомых) определить вид личинки, которая в ней живет. Тип дорожки также видоспецифичен. Некоторые насекомые оставляют извилистые дорожки, которые образуют загадочный узор на полотне листа. Другие мины располагаются вдоль прожилок. Третьи больше похожи на пятнышки, чем на дорожки. Сливаясь, они образуют крупные пятна лишенной окраски ткани. Мы видели волнообразно изогнутые мины и мины, которые проходили по периметру листа, будто дорожка для бега.

Однако самый большой успех у публики имеют не мины, а галлы. “Многие начинают увлекаться насекомыми именно из-за галлов”, – сказал с невозмутимым видом Эйзмен. Сначала мне было трудно в это поверить. Галл – это нарост на растении, опухоль, которую вызывают внедряющиеся в ткань растения живые существа. Небольшая шишка, складка или карман служат укрытием и нередко пищей для личинок комаров-звонцов, пилильщиков, ночных бабочек, тлей, ос и клещей (которые формально не относятся к насекомым). На мой взгляд, листья с галлами выглядят так, как будто поражены каким-нибудь ужасным заболеванием.

– Как растения выдерживают это? – спросила я Эйзмена. – Большая часть галлов выглядит опасной.

– Деревья спасает листопадность. Галлы – нечто вроде выработанного соглашения, которое ограничивает повреждения лишь одним участком. Он обеспечивает насекомых укрытием и пищей.

– Но дерево-то взамен ничего не получает.

– Оно получает меньше повреждений.

Галлы, как правило, не приносят серьезного вреда деревьям-хозяевам. Некоторые галлы почти красивы и имеют прелестные названия. Легко могу себе представить, что кто-нибудь мечтает найти колючий красный “ежовый” галл – или “шерстяной” галл, похожий на мягкий крапчатый помпон, цветком свисающий с дерева. В каждом из этих симпатичных галлов сидят личинки ос, живущих на дубе. Если у вас в городе есть дубы, вы можете найти и галлы. Вернувшись в Нью-Йорк, я едва успела выйти из поезда, как наткнулась на дуб и тут же обнаружила на листе галл: зеленый, похожий на горошину.

Я задумалась об эстетике ос: их галлы были архитектурными шедеврами. Человека они, конечно, не очень вдохновляют, однако, по словам Эйзмена, есть теория, согласно которой они могут быть чем-то вроде источника вдохновения для деревьев. Эта теория предполагает, что галлы подвигли деревья на изобретение сочных фруктов, которые мы теперь рьяно культивируем, например персиков и слив. Если так, то фрукты – это просто разросшиеся в процессе эволюции галлы, появившиеся благодаря осам, которые откладывали яйца в цветки. Постепенно геном растения изменялся, и оно формировало галлы, становившиеся со временем все крупнее и питательнее.

Расположение галлов специфично: насекомые обычно выбирают для них определенное место, например среднюю жилку листа, его край или нижнюю сторону. Большая доля галлов помещается на листьях, но некоторые насекомые предпочитают ветки, мелкие побеги и даже цветки. Вскрыв галл, можно увидеть плотно упакованные спящие личинки – а можно просто определить вид насекомого по форме и расположению нароста.

Листья, на которых нет никаких знаков – ни отверстий, ни выделений – сами по себе знак. Они указывают на то, что дерево, возможно, родом не из этой местности. Хотя некоторые насекомые готовы жить где угодно, лишь бы там была пища, многие из них узкоспециализированны. Они могут рождаться, расти, питаться, размножаться и умирать только на одном растении. Один вид – или даже отдельное растение – может быть для них целой вселенной. На растениях, аборигенных для Северной Америки, живет целое сообщество насекомых, которые в ходе эволюции приспособились к жизни на этих растениях и вместе с ними. Однако неаборигенные растения – их называют инвазивными – часто живут на новой территории настолько недолго, что еще не успели приобрести ни одного специализирующегося на них аборигенного насекомого. Инвазивным растениям, в отличие от аборигенных, не приходится тратить ресурсы на защитные химические вещества или стратегии; они могут направлять всю свою энергию на рост и размножение.

Чтобы понять, является ли растение аборигенным, достаточно проверить, живут ли на нем насекомые. Проходя мимо прекрасного норвежского [остролистного или платановидного] клена, я вдруг поняла, что “норвежский” – это не просто фигура речи. Дерево, которое я в Нью-Йорке привыкла видеть на каждом шагу, на самом деле иммигрант. Даже на логотипе Департамента озеленения Нью-Йорка изображен лист, похожий на лист остролистного клена (или кленолистного платана – еще одного неаборигенного вида). Деревья, мимо которых мы шли, были великолепны: каждый листок словно вылеплен вручную, отштампован и очищен. И все листья были без изъяна.

Эйзмен не проводил экскурсий по следам жизнедеятельности насекомых. Однако мне пришло в голову, что такие прогулки были бы востребованы. Людям кажется, что в городе живет не так много насекомых (не считая тараканов и постельных клопов), однако прогулка убедила меня в обратном. Когда Эйзмен перевернул камень и перекатил бревно носком ноги, из-под них высыпали блестящие темные насекомые, устремившиеся в кучку опавших листьев. В некотором смысле, предположил Эйзмен, наши города не так уж неестественны, поскольку они представляют собой концентрированную природу. Во время путешествия по стране он обнаружил, что стоянки у шоссе – это настоящие золотые жилы для поиска насекомых: “Мне даже кажется, что в подобных местах, где природы совсем немного, жизнь становится концентрированной”. Въехав в Техас, они нашли на парковке техасского муравья-листореза. Потом доехали до национального парка и там “почти ничего не увидели”. Концентрация насекомых была там другой, а, может быть, метод исследования был избран не самый подходящий: они просто гуляли, ожидая, пока кто-нибудь выскочит навстречу, вместо того чтобы заглядывать, как на парковке, в каждую щель.

Если стоянка на шоссе позволяет найти следы, что уж говорить о городе. Эйзмен составил список городских элементов, которые обеспечивают удачную охоту за следами насекомых. Первым пунктом значился тот факт, что город никогда не спит. Когда в городе Вабаш в Индиане появилось ночное электрическое освещение, свидетели этого события были ошеломлены: по словам местного репортера, после включения фонарей “люди были исполнены благоговения… Они падали на колени, испуская стоны, и многие онемели от изумления”. Для нас ночное освещение давно стало привычным, однако многие насекомые до сих под властью его чар. Постоянно освещенные улицы привлекают насекомых, чьи фасеточные глаза настроены на восприятие коротких волн ультрафиолетового света, который испускают лампы накаливания и многие флуоресцентные лампы. Сегодня в городских фонарях обычно применяются энергосберегающие лампы, например натриевые лампы высокого давления. Однако такие лампы, хотя они испускают меньше ультрафиолетового света, все равно привлекают насекомых. Насекомые используют эти световые волны для поиска и выбора партнеров для спаривания, а также для ориентации в пространстве, охоты и даже миграции. Поэтому они, должно быть, испытывают радостное возбуждение, обнаруживая источники ультрафиолетового излучения возле каждого дома на каждой улице. Любители ультрафиолетового света – это, конечно, ночные бабочки, а также жуки, и сетчатокрылые, и существа, которых едят сетчатокрылые (тли), и различные летающие насекомые (ручейники, долгоножки, журчалки, двукрылые, скорпионовые мухи, равнокрылые стрекозы, разнокрылые стрекозы и даже бабочки), а также осы. Около трети этих насекомых гибнет при попытках прикоснуться к свету. Они летают вокруг лампы, пока не выдохнутся, или собираются возле нее в таком количестве, что хищник (другое насекомое, птица, летучая мышь) может легко их схватить.

Есть и другие городские особенности, способствующие охоте на насекомых. Если рядом с городом протекают река или канал, туда слетается множество поденок и веснянок. Они откладывают яйца на фонарных столбах и, как мы видели, нередко сбрасывают там свою волокнистую шкурку, которая трепещет на ветру, как бумажные полоски объявления об уроках игры на кларнете. В стенах, особенно кирпичных, есть множество укромных уголков, в которых можно спрятать кокон или гнездо. На первой же попавшейся стене мы увидели пауков-скакунов и их “убежища”: нечто вроде паучьей дачи, где они прячутся, но не откладывают яйца. Мы нашли яйцевую оболочку обыкновенного домового паука. Мы увидели гнезда пчел и ос в крошечных отверстиях в стене. Если повезет, вы можете увидеть гнездо пчелы-листореза, сложенное из слоев кусочков листьев. В гнезде лежит шарик из пыльцы, нектар и яйцо. А если вам повезет не так сильно, вы можете найти парализованного сверчка, которого пчела запрятала в заткнутое травой или грязью отверстие.

Заброшенные места, которые в городе есть в изобилии, Эйзмен называет “многообещающими”. Пыльная безлюдная эстакада – отличное место для поиска следов насекомых. На старых мусорных баках можно найти коконы и паутину. “Однажды я видел кузнечика, который грыз краску на углу дома”, – прибавил Эйзмен. Мы вместе осмотрели мусорный бак. Эйзмен, как и следовало ожидать, делал это с гораздо более близкого расстояния, чем я. Сидя на стенке бака, он заметил на дереве неподалеку ритмично стучавшего пушистого дятла.

В трещинах на тротуаре живут муравьи. Один аспирант, недавно составивший список муравьев, обитающих на разделительных полосах проспектов Нью-Йорка, нашел там садовых бледноногих муравьев, муравьев-воров, дерновых муравьев (воинственный вид, обитающий в почве), а также китайского муравья-иглу – больно жалящего муравья-иммигранта. Он также выяснил, что разнообразие муравьев в Верхнем Вест-Сайде больше, чем в Верхнем Ист-Сайде – что, судя по всему, стало следствием такой важной характеристики окружающей среды, как “количество мусорных баков”.

Даже на упавших веточках можно заметить следы жизнедеятельности насекомых. Наверняка в месте, где вы живете, на земле лежат ветки. “Аккуратно поврежденные веточки” (так называется глава в книге Эйзмена) могут нести следы пребывания жуков-усачей, жуков-древоточцев и ложнокороедов. И если галлы иногда ломают ветки случайно, многие жуки делают это намеренно: усач, отложив яйца на конце ветки, перемещается ближе к стволу и прогрызает аккуратную дорожку по окружности веточки. Когда поднимается ветер, веточка послушно отламывается, и растущие в ней личинки питаются стареющей или отмирающей тканью. У жуков других видов сами личинки, достигнув того возраста, когда они могут делать ходы, вгрызаются в ветку и расчищают себе путь на поверхность, оставляя характерные следы. Если посмотреть на кончик упавшей веточки, вы увидите спираль, сделанную узкотелой златкой, или мастерски вырезанный осой ход по ее периметру.

Однако открытием дня стал не пушистый дятел, бегавший вверх-вниз по черемухе на краю пустыря и оставлявший на стволе отметины, которые, в свою очередь, указывали на то, что под корой скрывался вкусный жук. И не прелестная куколка божьей коровки, которая тихо сидела в середине листа катальпы, подоткнув голову под туловище и на всякий случай поджав брюшко.

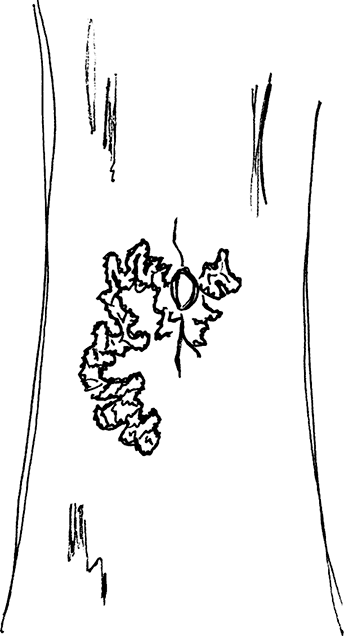

Мы нашли след слизняка на листе березы. “Где-то здесь есть слизняки”, – сказал Эйзмен. Я не знала, что слизняки умеют лазать по деревьям. Эйзмен рассказал, что некоторые слизняки едят пленку из водорослей на коре и оставляют на ней отметины зазубренным ртом. Эти следы хорошо заметны на светлом фоне, например на березовой коре, белой цистерне для пропана или на брошенной машине, заваленной листьями и ветками.

– Узор похож на перья – он имеет форму повторяющихся S-образных изгибов, – объяснил Эйзмен. Внезапно он воскликнул: “А, вот”.

Эйзмен выглядел удовлетворенным. “Всегда подозревал, что это работа слизняков, – сказал он, имея в виду следы, – но я никак не мог понять, как они это делают, потому что не знал, что у них есть зубы”. Чтобы подтвердить его предположение, нужно было просто посмотреть на слизняка за работой.

Конечно, у слизняков нет зубов, однако есть радула: нечто вроде языка с мелкими зубчиками, который бывает только у моллюсков. Радула позволяет слизнякам кормиться, соскабливая с поверхности и всасывая то, над чем они проползают.

След слизняка был изящным – особенно если учесть, что это след неуклюжего желеобразного существа. Мы с восхищением смотрели на дорожку, будто нарисованную на дереве кисточкой. Я порылась в сумке и сделала снимок, который наверняка стал единственной существующей фотографией следа слизняка, конечно, не считая фотографий Эйзмена и других энтузиастов.

Пока мы лениво брели по широкому, недавно отремонтированному тротуару, в трещинах которого пока вряд ли жил хоть один муравей, я задумалась о мозге Эйзмена. Что позволяло ему замечать все эти вещи там, где большинство из нас видит листья, ветки и стены? Как кружевницы бросаются ему в глаза, в то время как я тупо смотрю на дерево?

Разницу восприятия Эйзмена и моего можно объяснить в рамках концепции, которую в начале XX века популяризовал орнитолог Лююк Тинберген, брат нобелевского лауреата Николаса Тинбергена. Лююк Тинберген заметил, что певчие птицы охотятся не на всех насекомых в округе, а в каждый момент лишь на насекомых одного вида. Поскольку численность молодых жуков в течение сезона повышается, птицы питаются ими, игнорируя любых других доступных молодых насекомых. По мнению Тинбергена, птица, которая нашла вкусную пищу, начинает искать только ее. Он назвал это “образом искомого”: мысленным образом жука с характерными лишь для него размером, окраской и формой тела. Ведомая этим образом, птица изучает пространство.

Сейчас концепция “образа искомого” широко известна. С ее помощью ученые объясняют эффективность, с которой многие хищники находят добычу вопреки всем усилиям, которые эта добыча прилагает к тому, чтобы ее не нашли. В лаборатории голубые сойки, обученные искать маскирующихся ночных бабочек, сначала замечают их с трудом: те сливаются с пятнистой корой. Однако после некоторого количества попыток птица находит даже хорошо замаскированных бабочек. У собак, скунсов и пауков “образы искомого” обонятельные: эти животные больше интересуются запахом добычи и умеют по нему находить, скажем, определенный сорт сухого собачьего корма (собаки и скунсы) или определенный вид комара (пауки) в ольфакторном хаосе.

“Образ искомого” участвует не только в преследовании хищником добычи или ускользании добычи от хищника. С его помощью мы находим ключи от машины, замечаем в толпе своих друзей и даже отыскиваем закономерности, с которыми никогда не встречались. Оливер Сакс приводит замечательный пример. Когда синдром Туретта еще не был достаточно известен, Сакс познакомился со своим первым пациентом, у которого был характерный для этого заболевания тик. На следующий день, пишет Сакс, “я увидел троих людей [с тиком] на улицах Нью-Йорка и еще двоих днем позднее. И я подумал: «Если глаза мне не изменяют, это должно встречаться гораздо чаще, чем принято думать… И почему я не замечал этого прежде?»”. Тик, характерный для синдрома Туретта, стали для него “образом искомого”.

Всякому нужен механизм, помогающий выбрать из множества вещей именно то, на что следует смотреть, а что игнорировать. “Образ искомого” – вот то, благодаря чему поиск друзей на перроне Центрального вокзала Нью-Йорка становится в принципе возможным: ожидания, облеченные в визуальную форму, позволяют найти смысл в хаосе. В то же время, если вы ищете друга, которого в последний раз видели двадцать лет назад, он может выглядеть совсем не так, как ваш нынешний “образ искомого”. Якоб фон Икскюль вспоминал, как он искал кувшин с водой, который ожидал увидеть на столе во время обеда. Хотя фон Икскюль был уверен, что кувшин на своем обычном месте, он не замечал его прямо перед собой: потому что глиняный кувшин, который он ожидал увидеть, заменили стеклянным. “Образ глиняного кувшина” вытеснил образ стеклянного кувшина. Фон Икскюль увидел в этом тот же механизм, который заставляет животных принимать безобидные объекты за опасные. Он описывал, как галка, летавшая над купальщиками на пляже, атаковала ни в чем не повинного человека, который нес перекинутый через руку купальный костюм. В голове галки был “образ искомого”, представлявший собой галку-во-рту-у-кошки, – и мокрые купальные трусы, с которых стекала вода, напомнили птице этот образ. Галка, не раздумывая, кинулась на убийцу своих собратьев. Надеюсь, тот человек отделался мелкими царапинами от удара клювом.

У Эйзмена имелся “образ искомого” для следов жизнедеятельности насекомых. В его сознании были отпечатаны галлы, в его мозге – следы жуков. А также – в его глазах. Нейробиологи обнаружили, что в “визуальном поиске” участвуют не только соответствующие зоны мозга – слой зрительной коры под названием V4, фронтальные глазодвигательные поля (в лобной коре), участки ствола головного мозга и другие области, участвующие в движениях глаз, – но и ганглиозные клетки сетчатки глаза. Для зрительной системы человека характерно то, что исследователи называют гетерогенной обработкой: мы не можем увидеть сразу все, даже если захотим. Лучше всего мы видим то, что перед нами – благодаря множеству фоторецепторов фовеальной зоны сетчатки. А что происходит на периферии зрения? Очень немногое. Глаза просто не умеют фокусироваться на том, что оказывается сбоку: вот почему мы отлично умеем крутить головой (эволюцию, кажется, не слишком интересовало то, что происходит за нашей головой). Если глаза открыты, мы автоматически осматриваем окружающее, перенося взгляд саккадами – быстрыми автоматическими движениями глаз из стороны в сторону, которые перемещают 2° центрального зрения по примерно 50° нашей заданной траектории. Наш взгляд прыгает из стороны в сторону не только тогда, когда мы осматриваем пространство, но и когда просто смотрим на объект перед нами. Мы не можем прекратить саккадические движения (за исключением случаев анестезии глаза), да и вряд ли захотели бы этого: если мы неподвижно, без саккад, смотрели бы вперед, нам показалось бы, что зрительный объект исчезает. После непрерывной стимуляции сенсорные рецепторы устают и прекращают возбуждаться. Мы привыкаем к постоянному притоку сенсорных импульсов: перестаем замечать затхлый запах в комнате (хотя он не исчезает, на что указывает выражение лиц тех, кто входит туда вместе с нами) или жар в парилке (хотя температура воздуха не изменяется). Саккадические движения препятствуют возникновению ситуации, при которой лев с оскаленной пастью исчезал бы из поля зрения, когда мы стоим перед ним, остолбенев от ужаса.

Саккадические и ищущие движения глаз – это обычные действия, которые мы совершаем каждую секунду каждого дня, прожитого с открытыми глазами. А “образы искомого” – это для профессионалов. Это не значит, что профессионалы всегда понимают, как они используют эти образы. Интервью с рентгенологами, специалистами по спутниковой съемке и рыбаками показывают, что они не всегда могут точно сказать, как идентифицируют скрытое злокачественное образование, обнаруживают цель с высоты птичьего полета или замечают поднимающийся к поверхности косяк сардин. Что касается меня, то я почувствовала, что на один шаг приблизилась к тому, чтобы стать профессионалом в поиске галлов – хотя и не могла сказать, как я это делаю.

Наша прогулка подходила к концу, но мне не хотелось отпускать Эйзмена. Я пошла медленнее, чтобы он успел рассказать мне про след насекомого на поникшем растении у обочины пыльной дороги. Это оказался извилистый след одного из двух известных видов виноградных минеров. Подойдя ближе, мы нашли сладкий темный виноград. Съели по пригоршне ягод. Мне в голову пришла печальная мысль: большинству людей никогда не доведется погулять с охотником за следами беспозвоночных. Я поделилась этой мыслью с Эйзменом. Он на миг задумался и процитировал Сьюзан Морс, одного из своих наставников в деле поиска следов: “В поиске следов половина дела – это знать, куда смотреть, а вторая половина – это смотреть”. Если у вас есть хотя бы общие сведения об образе жизни животных (например, где те предпочитают селиться), то вы найдете их. Так, если вы хотите увидеть выдр, ищите мыс на берегу крупного водоема, где выдры отдыхают и оставляют пахучие метки. А крыс ищите на задворках ресторанов, куда выбрасывают мусор, вытряхивают кухонные половики и где перекусывают помощники официантов. Именно поэтому легко найти чаек у мусорных баков, енотов в углублениях каменных стен и, как мы узнали, зараженных паразитами мух на нижней стороне листьев в Спрингфилде.

Даже небольшой объем знаний может оказаться очень полезным, когда мы должны решить, “куда смотреть”. “Есть определенные характеристики или микрохарактеристики ландшафта, к которым привязаны млекопитающие, где они оставляют метки, – объяснил Эйзмен. – У насекомых точно так же, но в меньшем масштабе – в масштабе микроместообитаний”. Вам нужно только знать эти местообитания. Если вы умеете замечать эти характеристики – будь то задворки ресторана, листья или стены – и если смотрите в оба, то наверняка увидите животное или его следы. Эйзмен рассказал, как он обнаружил след флоридского листоеда-шипоноски во время путешествия: “Я видел в книге изображение красивых образований, которые создают флоридские листоеды-шипоноски – это личинки жука, питающегося только листьями сабаля. Они выделяют длинную нить коричневых сегментированных экскрементов, перекрученную массу сегментированных палочек. Я не знал, какого размера она должна быть. В Джорджии мы с братом шли по тропинке, и я – хотя специально их не искал – заметил одну краем глаза; вот такого размера…” – Эйзмен чуть-чуть развел кончики пальцев – “…в двух с половиной метрах. Она бросилась мне в глаза, хотя кажется, что ее физически невозможно увидеть”.

После прогулки у меня появилось нечто вроде восприимчивости паука, который, забившись в угол, строит паутину, чтобы ловить летающих насекомых. У меня появился “образ искомого” для четких дорожек на коре или листьях, говорящих о присутствии листовых минеров или короедов. Должна признаться, что такого рода интуиция не всегда полезна: я тут же нашла на нижней стороне листьев дюжину неподвижных, зараженных паразитами мух. Я с радостью научилась бы не замечать их. Но если уж вы научились замечать подобные вещи, они будут бросаться в глаза. Все на свете служит знаком чего-либо.

– Мне кажется, что чем дольше мы стояли на одном месте… – начала я.

– …тем больше мы видели, – закончил мою мысль Эйзмен.

Назад: Глава 4 Четвертое измерение

Дальше: Глава 6 Животные среди нас