Колодец и маятник

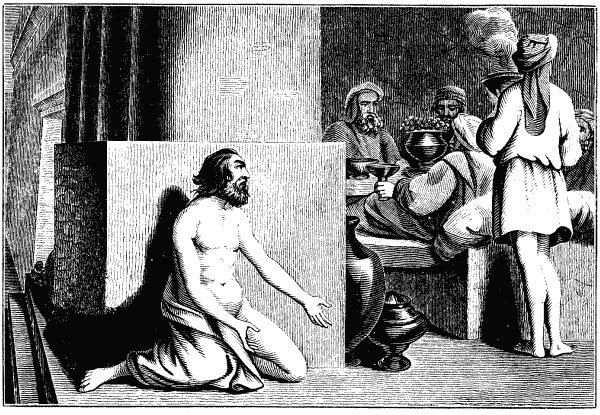

Я был разбит, разбит до полусмерти продолжительной агонией, и когда, наконец, меня развязали и мне можно было сесть, я почувствовал, что лишаюсь чувств. Слова приговора – страшного смертного приговора, – отчетливо раздавались в моих ушах. После этого звук инквизиторских голосов утонул в шуме смутного роя грез. Этот шум пробуждал во мне идею круговращения – может быть, потому, что в своем воображении я связывал его с мельничным колесом. Но это длилось весьма недолго, и вдруг я перестал слышать. Однако некоторое время я продолжал еще видеть, и с какой страшной преувеличенной ясностью! Я видел губы судей в черных рясах. Они казались мне белыми – белее бумаги, на которой я пишу эти слова – и тонкими до смешного, утомленными от напряжения, суровыми от неизменного решения и аскетического презрения к людским страданиям.

Я видел, как приказания, решившие мою судьбу, выходили из их уст. Я видел, как они складывались во фразу о смерти. Я видел, как судьи произносили слоги моей фамилии, и трепетал, понимая, что звук не следовал за движением губ. В продолжение нескольких минут отчаянного страха я видел легкое и почти неуловимое колебание черной обивки стен залы.

Затем взор мой упал на семь горящих факелов, стоявших на столе. Сначала они казались мне олицетворением любви к ближнему и представлялись белыми и стройными ангелами, которые должны были спасти меня, но тут вдруг смертельная тоска охватила мою душу, и я почувствовал во всем теле такую дрожь, точно я дотронулся до оголенного провода. Образы ангелов превратились в ничтожные призраки с горящими головами, и я ясно видел, что на их помощь нечего было надеяться.

И тут в мое воображение пробралась, как богатый музыкальный звук, мысль о блаженном покое, ожидавшем меня в могиле. Мысль эта подкралась тихо и незаметно, и я долгое время не мог вполне оценить ее, но в ту самую минуту, как ум мой, наконец, начал осознавать и лелеять эту мысль, фигуры судей исчезли точно по волшебству. Факелы скрылись из виду, пламя совершенно потухло, наступил мрак ночи. Сознание остановилось, как будто душа с безумной быстротой окунулась в ад. И Вселенная стала ночью, безмолвием, неподвижностью.

Я лишился чувств, но не скажу, что полностью потерял сознание. Не стану пытаться определить или даже описать, что я испытывал, но восприятие мира еще оставалось во мне. В глубоком сне? Нет! В бреду? Нет! В обмороке? Нет! В смерти? Нет! Даже в могиле сознание остается. Иначе для человека не существовало бы бессмертия. Просыпаясь от самого глубочайшего сна, мы раздираем похожую на паутину завесу сновидения. Но уже через какую-нибудь секунду не помним ничего – настолько тонка эта ткань. В пробуждении от обморока к жизни есть две ступени: первая – сознание нравственного или духовного существования, вторая – сознание существования физического. Если бы при переходе ко второй ступени мы могли воскресить впечатления от первой, то в них, вероятно, нашли бы красноречивые воспоминания о бездне бессознательного. А что такое эта бездна? Как по крайней мере отличить ее мрак от мрака могильного? И если воля не в состоянии вызвать впечатлений того, что я называю первой ступенью, то не проявляются ли они сами после долгого промежутка времени и не заставляют ли нас удивляться их появлению?

Человек, никогда не падавший в обморок, не видит странных замков и знакомых фигур в горячих угольях; не любуется на летающих в воздухе печальных призраков, не различимых обыкновенным человеком; не останавливается в раздумье над запахом неизвестного цветка; мысль его не бродит в тайне какой-то мелодии, которая никогда прежде не обращала на себя его внимания.

Постоянные усилия, энергичные попытки ухватить хоть какие-нибудь отрывки того бессознательного состояния, в которое была погружена моя душа, приводили к тому, что порой я даже верил в успешность своих попыток. Я переживал минуты, мимолетные мгновения, когда у меня получалось вызвать некие воспоминания, и они могли относиться только к тому состоянию, когда, по-видимому, останавливалось сознание, в справедливости чего я убедился потом, находясь уже в здравом уме. Эти тени воспоминаний смутно рисуют мне высокие фигуры, которые подняли меня и молча несли вниз… и еще ниже… и еще… так, что у меня закружилась голова при одной ужасной мысли о бесконечном спуске. Они напоминают мне также об ужасе, сжавшем мое сердце.

Потом появилось чувство внезапной неподвластности всех лиц, окружавших меня; точно носильщики, казавшиеся привидениями, спускаясь, переступили пределы беспредельного и остановились, побежденные бесконечной мукой своего ремесла. Затем душа моя ощутила какую-то противную сырость, и вслед за этим наступило безумие – безумие сознания, которое борется с чем-то отвратительным.

Звук и движение вернулись внезапно – беспокойное движение сердца и шум его биения. Затем настала пауза, и все прекратилось. Потом появились опять звук, движение и осязание, как ощущение, проникшее в душу. Осознание, что я существую, но без всяких иных мыслей, длилось довольно долго. Затем внезапно блеснула мысль, ужас и странное усилие ясно понять, что со мной стало. За этим последовало горячее желание снова впасть в беспамятство. Но душа внезапно пробудилась, и попытка вспомнить удалась. На память ясно пришли и процесс, и черная обивка, и приговор, и слабость, и обморок, но зато забылось все дальнейшее, и только потом благодаря самым энергичным усилиям мне удалось смутно припомнить все, что происходило.

Я еще не открывал глаз и чувствовал, что несвязанный лежу на спине. Я протянул руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твердое. Я не двигал ею несколько минут, пытаясь угадать, где я и что со мной стало. Несмотря на свое желание, я не смел открыть глаз. Я боялся взглянуть на окружавшие меня предметы – не из страха увидеть что-нибудь ужасное, а из боязни не увидеть ничего. Наконец, я быстро открыл глаза, и ужасное опасение подтвердилось. Меня окружал мрак вечной ночи. Я с трудом перевел дух. Мне казалось, что густота мрака давила меня и душила. Воздух был невыносимо тяжел. Я продолжал лежать, пытаясь сосредоточиться.

Приговор был произнесен, и мне казалось, что с тех пор прошло очень много времени, но я ни минуты не думал, что я умер. Однако где же я находился и в каком был состоянии? Осужденные на смерть, насколько мне было известно, обыкновенно умирали на аутодафе.

Процедура эта была назначена на тот самый вечер, когда меня осудили. Или я был посажен в тюрьму, чтобы дожидаться аутодафе, которое должно было произойти только через несколько месяцев? Я тотчас понял, что такого быть не могло. Кроме того, моя первая келья, как и все кельи осужденных в Толедо, была вымощена камнем, но не лишена света полностью.

Вдруг от ужасной мысли кровь прилила к моему сердцу, и я опять на несколько минут впал в беспамятство. Опомнившись, я сразу вскочил на ноги, судорожно трепеща всем телом. Я в безумстве протягивал руки, пытаясь нащупать что-нибудь вокруг себя. Но ничего не находил, а между тем боялся шагнуть из страха наткнуться на стены своей могилы. Пот выступал у меня из всех пор и собирался крупными каплями на лбу. Неизвестность сделалась, наконец, невыносимой, и я стал осторожно двигаться вперед, вытянув руки и напрягая зрение в надежде увидеть хоть слабый луч света. Я сделал несколько шагов, но вокруг по-прежнему было темно и пусто. Я вздохнул свободнее. Наконец, я понял, что в ближайшее время меня ждет не самый ужасный финал.

В тот момент, когда я осторожно продвигался в темноте, мне припомнились тысячи слухов об ужасах, происходивших в Толедо. О тюрьмах рассказывали странные вещи – я всегда считал их баснями, – но они были настолько необыкновенными и ужасающими, что их повторяли вполголоса. Суждено ли мне было умереть с голоду в этом подземном мире мрака, или меня ждала еще более страшная участь? Я слишком хорошо знал своих судей и не сомневался, что мне суждено было умереть, и умереть ужасной смертью; меня тревожило только то, когда и как это произойдет.

Мои вытянутые вперед руки наконец наткнулись на твердое препятствие. Это была стена, по-видимому, сделанная из камня – очень гладкая, влажная и холодная. Я пошел вдоль нее, двигаясь с осторожностью, внушаемой мне старыми рассказами. Но это не давало мне возможности определить размеры моей тюрьмы, потому что я мог сделать круг и вернуться на прежнее место, не отдавая себе в этом отчета, – до такой степени ровной была стена.

Я стал искать нож, который положил в карман, когда меня повели на суд, но его не оказалось, да и вместо прежней моей одежды на мне был грубый саржевый халат. Мне хотелось воткнуть нож в какую-нибудь щель в камнях, чтобы отметить место. Затруднение было, конечно, пустое, но в моем положении оно казалось мне непреодолимым. Я оторвал кусок от подола халата и растянул его на полу, под прямым углом к стене. Идя ощупью вдоль стен своей тюрьмы, я должен был прийти к тряпке. Так, по крайней мере, я думал, но я не принял в расчет величину тюрьмы и свою слабость. Пол был влажный и скользкий. Я шел в течение нескольких минут, шатаясь, наконец, споткнулся и упал. Страшное утомление не позволило мне подняться вновь, и я вскоре заснул.

Проснувшись и протянув руку, я нашел возле себя хлеб и кружку с водой. От истощения я не мог даже обдумать это обстоятельство и с жадностью напился и поел. Немного погодя я опять принялся за свое путешествие по келье и с большим трудом добрался до саржевой тряпки. В ту минуту, как я упал, я уже насчитал пятьдесят два шага, а потом сделал еще сорок восемь шагов и тогда дошел до тряпки. Следовательно, всего получалось сто шагов, и, рассчитав, что в двух шагах был один ярд, я предположил, что окружность кельи – пятьдесят ярдов. Проходя, я почувствовал в стенах несколько углов и потому не мог определить форму подземелья.

Я, конечно, не надеялся, что эти открытия что-то изменят в моей судьбе, но смутное любопытство заставляло меня продолжать исследования. Оставив стену, я решил перейти подземелье поперек. Сначала я шел предельно осторожно, так как пол, несмотря на свою твердость, был предательски скользким. Но в конце концов я стал шагать решительнее, стараясь не отклоняться от прямой линии. Пройдя шагов десять или двенадцать, я запутался ногами в валявшемся куске ткани. Наступив на него, я упал ничком.

Ошеломленный падением, я не сразу заметил одно удивительное обстоятельство, которое через несколько минут привлекло мое внимание. Оно заключалось в том, что подбородком я касался пола, а губы и верхняя часть лица, несмотря на то что находились ниже, не касались ничего. В то же самое время мне показалось, что лоб мой окунулся в какую-то сырость, а ноздри втянули в себя запах старых грибов. Я протянул руку и затрепетал, увидев, что упал на край круглого колодца, объема которого я в настоящую минуту не мог измерить. Ощупав стену у окраины, я отодрал кусочек извести и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд я прислушивался к его падению: падая, он ударялся о стенки колодца и, наконец, глухо окунулся в воду, сопровождаемый громкими отголосками. В ту же самую минуту над моей головой раздался звук открывшейся и снова закрывшейся двери, и слабый свет, на миг сменивший мрак, тотчас исчез.

Я ясно понимал уготованную мне участь и радовался, что ничтожный случай спас меня. Еще один шаг – и мир не увидел бы меня больше. И эта смерть, которой я избежал, была из тех, что я считал всего лишь выдумкой людей, рассказывающих об инквизиции, – смерть при страшных физических страданиях или при ужасных нравственных мучениях. Я был приговорен к последнему роду смерти. Нервы мои были расстроены продолжительными страданиями до такой степени, что я трепетал от звука собственного голоса. Я стал превосходной жертвой для того рода пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я ощупью добрался до стены, решив, что лучше позволю убить себя возле нее, чем испытаю весь ужас падения в колодец. Будь я в другом состоянии духа, я бы сразу окончил свои страдания, бросившись в пропасть, но теперь я был трусом из трусов. Кроме того, я не забыл того, что читал о таких колодцах, и знал, что быстрое прекращение жизни не входило в дьявольские расчеты инквизиции.

Мой ум находился в таком напряжении, что я не мог заснуть несколько часов, но потом все же провалился в сон. Проснувшись, я нашел около себя, как и в первый раз, хлеб и воду. Меня томила страшная жажда, и я залпом осушил кружку. Вероятно, в жидкость было что-то добавлено: не успел я ее выпить, как тотчас снова уснул. Уснул крепким сном – сном, похожим на смерть. Как долго он длился, не знаю, но когда я открыл глаза, благодаря какому-то странному свету, происхождение которого я не мог понять, я сумел различить и размеры, и очертания моей тюрьмы.

В размерах своей темницы я ошибся. Стены были не больше двадцати пяти ярдов в окружности. Это открытие сначала страшно смутило меня, но смутило совершенно напрасно. Какое значение могли иметь размеры тюрьмы при ужасных обстоятельствах, в которых я оказался? Тем не менее я страшно интересовался всеми этими деталями и пытался понять, каким образом я мог ошибиться в расчетах. Наконец, истина, как молния, озарила меня. В первый заход я отсчитал пятьдесят два шага, пока не упал, тогда я был, вероятно, шагах в двух от тряпки – следовательно, почти обошел подвал кругом. Затем я заснул и, проснувшись, вероятно, пошел назад, тем самым вдвое увеличив путь. Волнение, в котором я находился, помешало мне заметить, что я направился в обратную сторону.

Кроме того, я ошибся и относительно формы стен. Идя ощупью, я обнаружил много углов и из этого сделал неправильный вывод – так ужасно действует мрак на человека, только что пробудившегося от летаргии или от забытья! Эти углы были, вероятно, какими-нибудь выпуклостями или углублениями, расположенными на разных расстояниях. Моя темница оказалась четырехугольной. То, что я сначала принял за камень, было железом или каким-то другим металлом, в огромных щитах, швы между которыми и образовывали углубления. Вся поверхность этой металлической постройки была покрыта грубыми изображениями разных отвратительных сцен, отражающих представления монахов о загробной жизни. На всех стенах красовались угрожающего вида черти, скелеты и другие, еще более ужасные образы. Я заметил, что контуры рисунков сохранились довольно хорошо, но краски уже поблекли и стерлись, вероятно от сырости. В середине каменного пола находился круглый колодец, разинутой пасти которого я избежал; в келье был только один колодец.

Все это я видел смутно и не без усилий, так как за время сна положение моего тела полностью изменилось. Я теперь лежал на спине, на какой-то низенькой деревянной скамейке. К ней я был крепко привязан длинным бинтом вроде ремня. Бинт несколько раз обвивал мои члены и все мое тело, за исключением головы и левой руки, но и свободной рукой я с большим трудом мог достать еду, стоявшую на полу в глиняной посуде. Я с ужасом заметил, что кружку уже унесли. Я говорю с ужасом, потому что меня страшно мучила жажда. Мне казалось, что в планы моих палачей входило намерение усилить эту жажду, потому как говядина, лежавшая на блюде, была страшно соленой.

Я поднял глаза и начал осматривать потолок темницы. Он был высотой в тридцать или сорок футов и своим видом ничуть не отличался от стен. Внимание мое привлекло довольно странное изображение на одном из щитов. На нем была нарисована фигура, олицетворяющая время, как ее обыкновенно рисуют; в руках она держала какой-то предмет, который я на первый взгляд принял за маятник, как в старинных часах. Во всем этом изображении было нечто заставившее меня всмотреться в него пристальнее. Когда я рассматривал его, подняв глаза – так как оно находилось как раз надо мной, – мне показалось, что оно шевелится. Через минуту я в этом убедился. Размах маятника был очень мал и медленен. Я наблюдал за ним в течение нескольких минут не без некоторой подозрительности и удивления. Утомленный, наконец, наблюдениями за медленными движениями маятника, я перевел взгляд на другие предметы в моей келье.

Легкий шум привлек мое внимание, и, взглянув на пол, я увидел бегавших по нему огромных крыс. Они вылезали из колодца, который я видел с правой стороны. Видимо, их привлек запах говядины. Мне с большими усилиями удалось отогнать их.

Прошло, вероятно, полчаса, а может быть, целый час, так как верно определить время я не мог, когда я опять поднял вверх глаза. То, что я увидел, и смутило, и поразило меня. Размах маятника увеличился до ярда, быстрота его движения, естественно, уменьшилась. Но смутило меня, главным образом, то, что он заметно опустился. Тут я заметил – нечего и говорить, с каким ужасом, – что нижний конец его состоял из блестящего стального лезвия величиной с фут; углы маятника были загнуты вверх, а нижнее лезвие наточено как бритва. Своей тяжестью и массивностью он походил на бритву, тонкую у лезвия и широкую выше. Маятник висел на толстом железном пруте и раскачивался со свистом.

Я больше не сомневался в участи, уготованной мне жестокими и изобретательными монахами. Служители инквизиции поняли, что я обнаружил колодец – колодец, все муки которого должен был познать столь смелый еретик, как я. Колодец, играющий роль в аду, считается Ultima Thule всех наказаний. Мне совершенно случайно удалось удержаться от падения, но я знал, что во всей этой страшной системе тайных казней огромную роль играла неожиданность. После неудачной попытки убить меня падением в колодец мои мучители не стали бы бросать меня туда – меня теперь ждала другая, более сладкая смерть. Более сладкая! Я готов был улыбнуться странности применения этого слова.

К чему рассказывать о долгих, ужасных часах, худших, чем сама смерть, в продолжение которых я считал движения маятника? Спускался он постепенно и почти незаметно. Проходили дни, прошло, может быть, даже несколько дней, и теперь он качался уже около меня, и я чувствовал производимое им колебание воздуха. Запах острой стали проникал мне в нос. Я молил Небо – я надоел ему своими молитвами – опустить маятник как можно скорее! Я обезумел, взбесился, я старался приподняться, броситься навстречу страшному движущемуся палачу. И потом, вдруг совершенно успокоившись, я лежал, улыбаясь блестящей смерти, как ребенок улыбался бы дорогой игрушке.

Наступил новый период полнейшей потери сознания – период весьма непродолжительный, потому что, очнувшись, я увидел, что маятник почти не опустился. Но, может быть, я долго был в бесчувственном состоянии, и эти дьяволы заметили мой обморок и остановили движение маятника. Придя в себя, я почувствовал слабость – невыразимую слабость. Несмотря ни на какой страх, человеческий организм требует питания. Со страшным трудом я протянул, насколько позволяли мне узлы, левую руку и взял кусочек мяса, не тронутый крысами. В ту минуту, как я подносил его к губам, во мне мелькнула смутная мысль радости – надежды. А между тем что могло быть общего между мной и надеждой? Это была смутная мысль – у человека они часто мелькают и так и остаются неясными. Я чувствовал только, что эта мысль радостная, о надежде, но, родившись, она тотчас умерла. Тщетно я старался уловить ее снова. Продолжительные страдания почти лишили меня умственных способностей. Я стал дураком, идиотом…

Маятник качался под углом с длину моего тела. Я видел, что острие направлено так, чтобы разрезать полость моего сердца. Сначала оно рассечет ткань моего халата, а потом будет продолжать резать дальше и… дальше. Несмотря на пугающее расстояние, уже пройденное маятником (футов тридцать, а может быть, и больше), и на энергичный свист лезвия, которое могло бы разрезать даже металлический лист, я понимал, что, в сущности, в первые минуты оно будет касаться лишь моей одежды. И на этой мысли я остановился. Я не смел думать о том, что последует дальше. Я с таким упорством останавливался на этой мысли, точно хотел остановить движение маятника. Я старался представить себе даже тот звук, который произведет лезвие, разрезая мой халат, представить себе, какое особенное и глубокое впечатление произведет на мои нервы трение острия о ткань. Я размышлял обо всех этих мелочах снова и снова.

Маятник опускался все ниже. Я находил болезненное удовольствие, сравнивая скорость его движений сверху вниз со скоростью движений из стороны в сторону, справа налево, и затем он уходил далеко-далеко и потом опять возвращался с проклятым визгом к самому моему сердцу, подбираясь, как тигр. Я смеялся и выл поочередно, в зависимости от того, какая мысль брала перевес.

Ниже – неизменно, безжалостно, – все ниже! Он качался уже за три дюйма от моей груди! Я отчаянно пытался полностью высвободить левую руку. Она была привязана от локтя и выше. С большим трудом я только и мог, что протягивать ее к блюду и потом к рису. Если бы я мог разорвать бинт выше локтя, я ухватил бы ею маятник и постарался остановить его. С таким же успехом можно было пытаться остановить лавину.

Все ниже! Постоянно, неизменно – все ниже! Я тяжело вздыхал, содрогался при каждом качании и судорожно съеживался при каждом взмахе. Глаза мои следили с самым безумным отчаянием за движением лезвия, они судорожно закрывались в минуту приближения, хотя смерть была бы облегчением – ах, каким облегчением! А между тем я дрожал при одной мысли, что стоило этой машине спуститься на одну зарубку – и острый блестящий нож коснется моей груди. Трепетать и съеживаться меня заставляла надежда. Да, надежда – она не покидает человека даже во время пытки, надежда нашептывает сладкие слова на ухо осужденным на смерть, даже в темницах инквизиции.

Я видел, что после десяти-двенадцати покачиваний сталь коснется моей одежды, и с этим наблюдением ко мне пришло блаженное спокойствие, которое появляется только вкупе с полнейшим отчаянием. Впервые после многих часов, после нескольких дней, может быть, я стал думать. Мне пришло в голову, что бинт, или подпруга, которым я был перевязан, шел непрерывным куском. Я был связан одним концом. Первое прикосновение острого полумесяца по какой-либо части бинта должно было его разрезать и ослабить настолько, чтобы дать мне возможность высвободить левую руку и ею распустить остальной бинт, намотанный вокруг тела. Но каким ужасным казалось в этом случае острие маятника! Малейшее движение могло стоить жизни! Возможно ли, чтобы любимцы палача не предусмотрели такого развития событий? Могло ли быть вероятным, чтобы бинт проходил по моей груди в области движения маятника?

Дрожа от страха, что моя слабая и, действительно, последняя надежда развеется, я приподнял голову, чтобы увидеть свою грудь. Бинт плотно прилегал ко всем моим членам, ко всему телу, за исключением того места, где должен был проходить убийственный полумесяц. Как только я опустил голову на прежнее место, я понял, что знаю, как мне действовать. С отчаянной энергией я немедленно приступил к выполнению своего плана.

Последние несколько часов крысы буквально кишели возле лавки, на которой я лежал. Они теснились, с наглостью, с жадностью глядя на меня своими красными глазами, точно ждали того момента, когда я стану окончательно неподвижен. «К какой пище, – думал я, – привыкли они в этом колодце?»

На тарелке возле меня еще оставался лежать маленький кусочек мяса. Рука моя уже по привычке беспрестанно опускалась к блюду, и наконец однообразие движений перестало пугать животных. Противные звери нередко из жадности кусали меня за пальцы своими острыми зубами.

Остатками жирной и соленой говядины я сильно натер бинт повсюду, где только мог достать, и затем, опустив руку на пол, стал лежать неподвижно, стараясь даже не дышать. Сначала прожорливые животные были изумлены и испуганы этой переменой – прекращением движения. Они встревожились и обратились в бегство. Некоторые из них даже успели уйти в колодец, но лишь на минуту. Я не ошибся, рассчитывая на их прожорливость. Заметив, что я не шевелюсь, две крысы взобрались на лавку и стали обнюхивать бинт. Это послужило сигналом к настоящему нашествию. Из колодца выскочили новые стаи. Они вцепились в дерево, взобрались на него и сотнями полезли на мое тело. Движение маятника ничуть не тревожило их. Они избегали его близости и ревностно трудились над промасленными бинтами. Они толпились на мне, кишели и постоянно прибывали, они возились у меня на шее, и их холодные губы касались моих губ. Я почти задыхался под их тяжестью, отвращение, которое невозможно выразить никакими словами, тяготило душу.

Я чувствовал, что еще минута – и ужасная операция закончится. Бинты ослабели – я знал, что они перегрызены уже во многих местах. С нечеловеческой решимостью я продолжал лежать неподвижно. В своих расчетах я не ошибся и страдал не напрасно. Бинт клочками висел вокруг моего тела, но маятник уже касался груди – он разрезал саржу халата, разрезал рубашку, и после двух-трех взмахов я содрогнулся от острой боли. Но время спасения наступило. Движением руки я заставил моих освободителей разбежаться. Осторожно, но решительно я выбрался из-под острого ножа. На время по крайней мере я был свободен.

Свободен! И в когтях инквизиции! Только я встал с ужасного ложа и сделал несколько шагов, как движение адской машины прекратилось, и я увидел, как невидимая сила подняла ее к потолку. Этот урок наполнил мое сердце отчаянием. За всеми моими движениями зорко наблюдали.

Свободен? Я избавился от одного рода смерти только для того, чтобы быть преданным чему-нибудь еще более худшему. При этой мысли я невольно взглянул на окружавшие меня железные стены. Что-то странное – перемена, которой я не мог сначала разобрать, – произошло в моей комнате. Это было ясно. Первые несколько минут я терялся в догадках. За это время я наконец рассмотрел, откуда струился странный свет, освещавший келью. Он выходил из щели в полдюйма шириной, которая шла внизу вдоль стен – те, таким образом, точно отделились от пола. Я пытался, но, конечно, совершенно напрасно, заглянуть в эту щель.

В ту минуту, как я вставал с пола, совершенно разочарованный, мне открылась тайна – я понял, что изменилось в комнате. Я уже заметил, что хотя контуры изображений на стенах были довольно четкими, но краски казались стертыми и полинялыми. Теперь эти краски принимали с каждой минутой все более резкий и яркий цвет, придававший фантастическим фигурам такой адский вид, который привел бы в ужас человека с менее крепкими нервами, чем у меня. Глаза чертей, мрачные и хищные, смотрели на меня отовсюду, где прежде я и не замечал их; они горели огнем, который я тщетно старался считать воображаемым.

Воображаемым! Мне стоило только вздохнуть, чтобы почувствовать запах раскаленного железа! Воздух в моей темнице стал удушливым. Глаза чертей, устремленные на умирающую жертву, с каждой минутой сверкали все сильнее, кровь на рисунках становилась все ярче. Я задыхался. Я с трудом переводил дух!

В намерениях моих палачей сомнения быть не могло. Безжалостные, бесчеловечные дьяволы! Я отошел от раскаленных стен в середину комнаты. В сравнении с ужасом огня, мысль о прохладном колодце представилась мне отрадной. Я бросился к его смертоносным краям. Я заглянул вниз. Свет от раскаленных стен освещал все малейшие углубления. Я был так расстроен, что сначала не мог понять значения того, что увидел. Наконец весь ужас зрелища запечатлелся в моей душе и как огнем прожег мне мозг. Ах, дайте мне голос, голос, чтобы выразить все это! Все что угодно! Все, кроме этого ужаса! Вскрикнув, я отскочил от колодца и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жара быстро усиливалась, и я, дрожа как в лихорадке, еще раз поднял глаза. В келье произошла еще одна перемена, и касалась она ее формы. Как и в первый раз, я сначала тщетно пытался определить, что же происходило. Но в неведении я пребывал недолго. Мои мучители, дважды потерпевшие неудачу, больше не желали играть в запугивание. Комната была четырехугольной. Теперь я заметил, что два угла ее сделались острыми, следовательно, два других – тупыми. Страшный контраст ежеминутно увеличивался, сопровождаемый глухим гулом и визгом. Но преобразования на этом не закончились. Я готов был приложить раскаленные стены к своей груди, как облачение вечного покоя.

«Смерть, – говорил я себе, – какая бы то ни была смерть, только не в колодце!» Безумец! Как же ты не понял, что только колодец служил поводом для движения окружавшего меня раскаленного железа? Мог ли я выдержать жару? Даже предположив, что я выдержу ее, мог ли я противостоять напору стен? Треугольник между тем сужался, сужался с быстротой, от которой у меня голова шла кругом. Его центр приходился как раз над колодцем. Я хотел отступить, но стены, сдвигаясь, неудержимо толкали меня к пропасти. Наконец, наступила минута, когда моему обожженному и скорченному телу негде было поместиться, когда ноги мои чуть-чуть помещались на полу темницы. Я перестал бороться, и ужас мой вылился в страшном предсмертном крике отчаяния. Я почувствовал, что шатаюсь у края колодца, я отвернулся…

Послышался шум спорящих человеческих голосов! Взрыв, целый ураган трубных звуков! Страшный рев, как от тысячи громовых раскатов! Огненные стены быстро раздвинулись! Протянутая рука схватила мою руку в ту самую минуту, когда я в изнеможении падал в пропасть. Это была рука генерала Ласаля. Французская армия вступила в Толедо. Инквизиторы находились в руках неприятелей.

Назад: Золотой жук

Дальше: Краткая беседа с мумией