Король Чума

Однажды в октябре, ровно в полночь, в славное царствование Эдуарда Третьего, два матроса с торговой шхуны «Свободный и легкий», ходившей между Бельгией и Англией и стоявшей на якоре на реке Темзе, оказались, к немалому своему удивлению, в маленькой пивной в предместье Лондона, в местечке Сент-Андре. Пивная эта была известна под названием «Веселый моряк».

Зала пивной, некрасивая, закопченная, низенькая, вообще ничем не отличавшаяся от других трактиров того времени, по мнению многочисленных посетителей, сидевших в ней с первых сумерек до зарождения утренней зари, как нельзя лучше соответствовала своему назначению. Из всех посетителей наши два матроса, с точки зрения стороннего наблюдателя, были самыми интересными личностями.

Матрос, который казался постарше и которого товарищ звал Легсом, был значительно выше своего приятеля. Рост его составлял примерно шесть с половиной футов, и то, что он постоянно сутулился, казалось вполне естественным для человека настолько высокого. Это преимущество над другими товарищами, выражавшееся в том, что он мог посматривать на них сверху вниз, уравновешивало его очевидные недостатки. Он был необыкновенно худой и в пьяном виде, по уверению своих друзей, очень походил на мачту с маяком. Впрочем, все эти шутки не производили ни малейшего действия на матроса и не вызывали у него улыбки. При сильно выдающихся вперед скулах, громадном ястребином носе, убегающем в глубь черепа подбородке, огромных выпученных глазах с белобрысыми ресницами, его лицо, совершенно равнодушное ко всему на свете, никогда не теряло серьезного выражения.

Другой матрос, помоложе, представлял полную противоположность своему товарищу. Ростом он был не больше четырех футов. Его коренастая и тяжеловесная фигура держалась на коротких кривых ногах, а несоразмерно короткие и толстые руки с громадными кулаками болтались по бокам, как плавники морской черепахи. Маленькие, неопределенного цвета глаза сверкали в глубоких впадинах. Нос прятался в массе жира, покрывавшего широкое, круглое, красное лицо, а толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней, и обе матрос постоянно облизывал, отчего они казались еще толще. Всем своим видом он выражал полнейшее самодовольство. Он посматривал на своего высокого товарища не то с удивлением, не то с насмешкой и иногда, когда глядел ему прямо в лицо, походил на багровое солнце, которое, закатываясь, смотрит на высокие вершины Бен-Невиса.

В этот вечер странствия нашей четы по различным окрестным харчевням были преисполнены самых разнообразных приключений. Но поскольку средства имеют свойство истощаться даже у вполне обеспеченных людей, то и наши друзья явились в последний трактир уже с пустыми карманами.

В ту самую минуту, когда начинается наш рассказ, Легс и его товарищ, Хью Тарполин, сидели посреди комнаты за большим дубовым столом друг напротив друга, поддерживая головы руками. Из-за огромной бутылки пенящегося зелья, ими еще не оплаченного, они прочли над дверями роковую надпись: «Мела нет» (что значило: «Нет кредита»), к немалому их негодованию и удивлению, написанную как раз этим минералом. Умением бойко читать – умение в те времена не столь редкое, как умение писать, – говоря по правде, наши моряки похвастаться не могли, но в этой надписи они усмотрели довольно ясные предвестники бури и потому по предложению Легса должны были стать у «носа шхуны и распустить все паруса, с тем чтобы уйти по ветру».

Рассудив подобным образом и выпив остатки эля, они плотно застегнули морские куртки и направились на улицу. Тарполин раза два тыкался в камин вместо двери, но все-таки их бегство удалось, и в половине первого наши герои благополучно мчались по темному переулку к лестнице святого Эндрюса, ожесточенно преследуемые не менее пьяными друзьями трактирщика.

И раньше, и после этой знаменательной истории по всей Англии, но преимущественно по ее столице, не раз и не два проносился страшный крик: «Чума! Чума!» Столица значительно опустела, а в страшных кварталах около Темзы – где, как говорили тогда, в узких, мрачных и грязных улицах гнездился сам дух чумы – можно было встретить только страх, ужас и предрассудки.

По приказанию короля эти кварталы были объявлены зараженными и под страхом смерти любому человеку запрещалось входить в них. Но ни королевский приказ, ни высокие ограды, воздвигнутые при входе в квартал, ни боязнь страшной смерти, которая должна была наверняка поразить несчастного, не отступавшего, однако, даже и перед такой опасностью, не защищали покинутые дома от разграбления ночными ворами, уносившими железо, медь и олово – одним словом, все, что можно было унести.

Каждую зиму, когда приходила чума, выяснялось, что никакие засовы, замки, крюки не могли уберечь богатых погребов с винами и другими спиртными напитками, оставленных предусмотрительными виноторговцами, торговавшими тут же неподалеку. Лишь немногие горожане приписывали подобные кражи со взломом простым смертным, обыкновенно же в них обвинялись дух чумы, призрак заразы и демон горячки. Жители трущоб рассказывали такие страшные истории, что огороженная местность наводила страх даже на злоумышленников, которые стали избегать проклятых мест, оставив их на волю мрака, безмолвия, чумы и смерти.

Одну из таких мрачных оград, отделявших зараженную местность от остальной части города, и увидели выбежавшие из переулка Легс и Хью. О возвращении назад не могло быть и речи, время терять тоже было нельзя – преследователи бежали следом и с минуты на минуту могли догнать матросов. Для наших героев не составляло никакого труда влезть на грубо сложенную каменную стену. Обезумев от страшной усталости и вина, они решительно взобрались на каменную ограду, спрыгнули по другую сторону стены и с криками и ревом побежали дальше по открывшемуся перед ними притону заразы.

Не будь они пьяны почти до бесчувствия, они наверняка остановились бы, осознав весь ужас своего положения. Время было холодное и туманное. Между травой, доходившей им чуть ли не до колен, лежал в беспорядке булыжник от взрытой мостовой. Обрушившиеся дома перегораживали улицу. Повсюду распространился тяжелый, омерзительный запах разложения, и при бледном полуночном свете, несмотря на туман, можно было разглядеть в закоулках или в домах с выбитыми стеклами скелеты ночных грабителей, оставленных на месте преступления безжалостной рукой смертельной болезни.

Но никакое зрелище, никакое препятствие не могло остановить двух матросов, людей в принципе храбрых, а теперь в особенности исполненных мужества благодаря водке. Одним словом, ничто не могло помешать им броситься вперед – насколько им позволяло их состояние, – в пасть даже самой смерти. Мрачный Легс бежал, оглашая торжественное безмолвие пустырей криками, напоминавшими воинствующий клич индейцев. Ни на шаг не отставая от товарища, бежал коренастый Тарполин, держась за куртку своего более прыткого друга и крича значительно громче его самым что ни на есть густым грудным басом.

Они достигли центра чумного царства. На каждом шагу матросы спотыкались о разложившиеся останки. Временами позади них с прогнивших крыш высоких домов падали камни и балки. Когда же беглецам приходилось пробираться между наваленных груд мусора, они нередко задевали руками кости скелетов или же вязли в разлагавшемся мясе трупов. Вдруг в ту минуту, когда матросы наткнулись на вход в высокий и мрачный дом и взволнованный Легс крикнул пронзительнее обыкновенного, из дома послышалось несколько диких демонических криков, похожих на хохот. Нисколько не испугавшись звуков, от которых в таком месте и в такое время застыла бы кровь у людей менее храбрых, наши пьяницы ткнулись головами в дверь, распахнули ее и сразу ввалились в дом.

Они очутились в комнате, которая на первый взгляд могла показаться магазином гробовщика, но в углу, неподалеку от выхода, сквозь настежь открытую дверь, ведущую в подпол, был виден длинный ряд винных погребов. До матросов донеслись звуки разбиваемых бутылок. Посреди комнаты стоял стол, а на нем огромная миска с пуншем. Тут же в беспорядке стояли бутылки из-под вина и водки, чашки, кружки и стаканы различных форм. Вокруг стола на гробовых катафалках сидели шесть человек. Я попробую описать вам каждого из них.

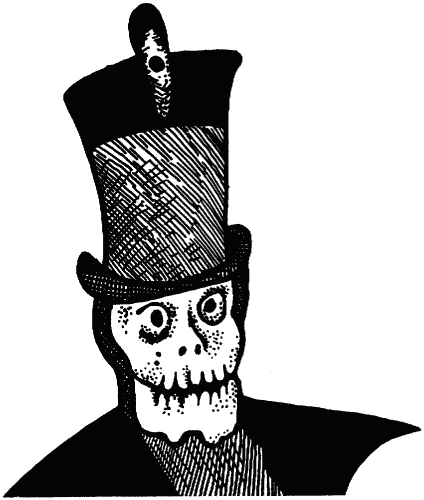

Напротив входа, выше других, сидел, по-видимому, председатель пира – чрезмерно худой и высокий, и Легс с изумлением увидел, что этот человек еще костлявее его. Лицо его было желтым, как шафран, и только одна черта обращала на себя внимание – у него был такой неестественно высокий лоб. На губах незнакомца играла тихая замогильная улыбка, а глаза горели, как вообще горят глаза пирующих, отчаянным хмельным блеском. Этот джентльмен с головы до ног был закутан в черный бархатный, богато вышитый плащ, вроде того, как закутываются в испанскую альмавиву. На голове у него качался взад-вперед пучок черных перьев с погребальной колесницы, в правой руке он держал человеческую берцовую кость, которой, по-видимому, только что ударил кого-то из собеседников, приказывая ему петь.

Напротив него, спиной к двери, сидела дама, не уступавшая предводителю странностью своей наружности. Роста эта дама была почти такого же, как и ее визави, но не могла пожаловаться на худобу. Очевидно, у нее была последняя стадия водянки, и фигура ее походила на громадную бочку с октябрьским пивом, стоявшую как раз около нее в углу комнаты. Лицо у нее было необыкновенно круглое, красное и раздутое. Как и у председателя, в ее лице только одна черта стоила особенного внимания – ее рот начинался у одного уха и оканчивался у другого, образуя страшную пропасть, в которую беспрестанно попадали ее коротенькие серьги. Дама тщательно избегала открывать его и сохраняла свое достоинство, сидя в накрахмаленном и выглаженном саване, доходившем ей до горла и обшитом по кругу кисейной оборкой в виде воротничка.

По правую ее руку сидела другая дама, которая, по-видимому, ей покровительствовала. Она была не таких крупных размеров, а, напротив, крайне миниатюрна, и переживала, вероятно, последнюю стадию чахотки. Такой вывод можно было сделать, судя по дрожи ее худеньких пальцев, по бледности губ, по чахоточному румянцу на ее земляного цвета лице. Однако во всех ее движениях наблюдался некий аристократизм, и она очень ловко и изящно драпировалась в саван из тончайшей индийской кисеи. Волосы ее локонами спадали на плечи, на устах играла кроткая улыбка, но ее нос, страшно длинный, тонкий, извилистый, подвижный, свешивался гораздо ниже рта, и, несмотря на грацию, с которой она языком поворачивала его иногда то в ту, то в другую сторону, ее лицо имело чрезвычайно подозрительное выражение.

Напротив нее, по левую руку от толстой дамы, сидел маленький толстый подагрик, страдавший одышкой, щеки которого покоились на плечах, как два огромных меха с портвейном. Скрестив руки и положив на стол свою забинтованную ногу, он, очевидно, претендовал на особенное внимание к своей персоне. По-видимому, он гордился своей наружностью, но, конечно, еще больше восторгался своим ярким сюртуком. Говоря по правде, наряд этот стоил немало денег и сидел на нем превосходно; он был сшит из шелкового покрывала, которым в Англии завешивают щиты герба в случае смерти кого-нибудь из членов аристократических семей.

Подле него, по правую руку от председателя, сидел господин в белых длинных чулках и белых коленкоровых кальсонах. Его корчило самым забавным образом, и Тарполин заметил, что, должно быть, его так сводит от пьянства. Только что выбритый подбородок мужчины был туго подтянут кверху кисейной перевязкой, руки его были тоже связаны, что лишало его возможности самому брать вино со стола, – предосторожность, по мнению Легса, необходимая, ввиду отупелого выражения его пьяной физиономии. Чудовищной величины уши, которые, вероятно, не получалось привязать, качались над его головой и судорожно съеживались при звуке каждой вновь откупориваемой бутылки.

Напротив него сидел шестой, и последний, необыкновенно неподвижный собутыльник, паралитик, который, судя по всему, чувствовал себя не совсем удобно в своем крайне странном убранстве. Он был одет, безусловно, своеобразно – в новенький деревянный гроб. Часть крышки, приделанной на голову в виде шлема, придавала этой особе более чем странный облик. По бокам гроба были вырезаны отверстия для рук, не ради красоты, а скорее ради удобства. Но тем не менее такое одеяние мешало несчастному сидеть, как сидели остальные, и так как он был приставлен к катафалку и наклонен под углом в сорок пять градусов, то его громадные выпуклые глаза смотрели на потолок страшными белками, точно удивляясь собственной величине.

Перед каждым из пирующих вместо чашки для вина стояло по половине черепа. Над их головами висел человеческий скелет, привязанный веревкой к потолочному кольцу за берцовую кость. Другая его нога, спущенная под прямым углом, при малейшем ветре, врывавшемся в комнату, сотрясала весь скелет. В черепе пылали угли и, вспыхивая, освещали пирующих. Окна были завалены гробами и другими принадлежностями погребальных процессий, видимо для того, чтобы в комнату не проникал дневной свет.

При виде такого странного общества и еще более странной обстановки матросы не выказали того приличия, какого можно было бы от них потребовать. Легс, прислонившись к стене, около которой стоял, еще сильнее обыкновенного опустил нижнюю губу и выпучил и без того большие глаза, а Хью Тарполин, наклонившись до такой степени, что нос его оказался вровень со столом, и уперев руки в колени, разразился неистовым смехом, или, лучше сказать, оглушительным ревом.

Не обращая внимания на столь неприличное поведение вновь прибывших, высокий председатель любезно улыбнулся и с достоинством кивнул неожиданным гостям, колыхнув погребальными перьями. Затем, встав со своего места, он взял их под руки и привел на места, которые тотчас освободили для них другие пирующие. Легс, не выказывая ни малейшего сопротивления, сел на указанное ему место, тогда как любезный Хью оттащил свой катафалк к маленькой чахоточной даме и с чувством уселся подле нее. Налив в свой череп красное вино, он выпил его за их знакомство. Такая предупредительность, по-видимому, не понравилась господину в гробу и могла бы повлечь за собой серьезные последствия, если бы председатель не постучал в это время своим скипетром по столу и не заговорил:

– Я считаю своей обязанностью, по случаю счастливого обстоятельства…

– Ну, что бобы-то разводить, – серьезно прервал его Легс, – расскажи-ка нам лучше, что вы за черти и зачем забрались сюда, нарядившись какими-то дьяволами, и пьете вино, припасенное моим добрым приятелем гробовщиком Вилем Вимблем на зиму?

От такой непристойной выходки все пирующие вскочили на ноги и испустили такие же дикие возгласы, которые еще прежде поразили матросов. Председатель успокоился раньше всех и, с достоинством обращаясь к Легсу, начал опять:

– С удовольствием удовлетворяем мы естественное любопытство таких знаменитых, хотя и незваных гостей, какими являетесь вы. Знайте, что я король здешних владений и царствую безраздельно под именем короля Чумы Первого. Это покои, которые вы святотатственным образом назвали магазином неизвестного нам Виля Вимбля, чья плебейская фамилия до настоящей минуты никогда не достигала наших королевских ушей, эти покои, говорю я, – тронный зал нашего дворца, предназначенный для государственных и других важных занятий. Благородная дама, что сидит напротив нас, – королева Чума, наша благоверная супруга. Все остальные находящиеся перед вами лица принадлежат к нашей королевской фамилии. Вот это – его высочество эрцгерцог За-Чумленный, это – его высочество герцог Чумный, это – его высочество герцог О-Чумелый, а это – ее высочество эрцгерцогиня Чумоносная. Что же касается, – продолжал он, – вашего вопроса, зачем мы собрались тут на совет, то вы меня извините, если я отвечу вам, что это касается только наших частных интересов и не может интересовать никого другого. Но, принимая во внимание права, на которые вы можете претендовать, как гости и как иностранцы, мы соблаговолим объяснить вам, что мы собрались тут сегодня ночью, дабы произвести анализ и определить качество и действие превосходных вин, эля и ликеров доброй столицы. Поступая таким образом, мы желаем не только достигнуть своей цели, но и усилить тем самым власть наземного монарха, царствующего над всеми нами и владения которого беспредельны, – монарха, которого называют Смертью!

– Которого называют Дейви Джонсом! – вскрикнул Тарполин, наливая своей соседке полный череп вина.

– Наглый плут, – сказал король, обращаясь к Хью, – наглый и дерзкий негодяй! Мы сказали, что в силу прав, которые не желаем нарушать даже в лице твоей отвратительной рожи, мы соблаговолили ответить на твои грубые и бессмысленные вопросы. За непрошеное вторжение мы считаем своим долгом приговорить тебя и твоего товарища к поглощению по одному галлону черного пива, выпить которое вы должны за здравие нашего королевского величества залпом и стоя на коленях, после чего оба вы будете вольны продолжить свой путь или же остаться с нами и разделить нашу трапезу – как вам заблагорассудится.

– Это совершенно невозможно, – возразил Легс, которому спокойствие и достоинство короля Чумы Первого, очевидно, внушили уважение, и потому он говорил с ним уже стоя. – Извините, ваше величество, но в меня невозможно было бы влить даже четверти количества, назначенного вашим величеством. Не говоря уже о том грузе, который мы для балласта приняли утром на судне, и не упоминая о том эле и разных винах, которые мы грузили сегодня вечером в разных портах, в настоящую минуту я еще полон нечистого зелья, взятого и не вполне оплаченного в пивной «Веселый моряк». Соблаговолите считать мое доброе желание за совершившийся факт, так как я не могу выпить больше ни одной капли, в особенности ни одной капли этой гадости – черного пива…

– Закрепи снасти! – перебил его Тарполин, измученный длинной речью своего товарища и его отказом. – Закрепи снасти, матрос!.. Заткнешь ли ты себе глотку, Легс? Мой кузов еще не полон, хотя ты, по-моему, слишком нагружен сверху, и вместо того, чтобы отказаться от груза, я готов принять на свое судно и твою часть, но…

– Такой компромисс, – прервал его король, – совершенно не совпадает со смыслом наказания или приговора, который не может быть изменен или отменен. Условия, нами высказанные, должны быть исполнены буквально и без малейшего сопротивления, в противном же случае мы приговариваем ослушников к наказанию: вас свяжут по рукам и ногам и бросят вон в тот чан с октябрьским пивом!

– Это справедливый приговор!.. Отличный приговор!.. Достойный, верный приговор!.. Самый святой из всех обвинительных приговоров! – закричала вся чумная семья в один голос.

Королевское чело покрылось бесконечным количеством морщин; маленький толстый подагрик запыхтел и надулся как мех; дамочка в кисейном саване замотала со стороны на сторону носом; человек в белых кальсонах съежил и распустил уши; ее величество раскрыла рот, как задыхающаяся рыба, а паралитик в гробу окаменел еще больше и поднял глаза к потолку.

– Ха-ха-ха! – закатился от смеха Тарполин, не обращая внимание на всеобщее волнение. – Ха-ха-ха!.. Я говорил, что такому крепкому судну, как я, ничего не значит принять лишнего груза в два, в три галлона черного пива, но что касается обязательства выпить за здоровье черта (прости господи!) и встать на колени перед этим дрянным величеством, который есть не кто иной, как какой-нибудь паяц Тим Гурлигурли, – то это другое дело, и я не чувствую в себе желания соглашаться на это!..

Ему не удалось окончить свою речь. При имени Тима Гурлигурли вся компания вскочила со своих мест.

– Измена! – вскрикнул король Чума Первый.

– Измена! – повторил подагрик.

– Измена! – взвизгнула эрцгерцогиня Чумоносная.

– Измена! – прошептал человек с завязанной челюстью.

– Измена! – проворчал голос из гроба.

– Измена, измена! – гаркнула во всю пасть ее величество и, схватив за верхнюю часть штанов несчастного Тарполина, который как раз начал наливать себе вино, подняла его вверх и без церемоний бросила в огромную бочку с его любимым элем. Покачавшись с секунду, как яблоко в пуншевой чаше, он исчез в появившейся пене.

Высокий матрос не струсил при виде бедствия, которое потерпел его товарищ. Со всего размаха бросив короля Чуму в погреб и с бранью захлопнув за ним дверь, храбрый Легс вернулся на прежнее место. Сдернув скелет, он при последнем мерцании огня вышиб мозги у подагрика, затем кинулся к бочке с октябрьским пивом и Хью Тарполином и в один миг опрокинул ее. Пиво хлынуло из бочки с такой силой, что наполнило комнату от стены до стены, опрокинуло стол, снесло катафалки. Пуншевая чаша упала в камин, дамы впали в истерику. Груды погребальных принадлежностей всплыли кверху. Горшки, кружки, бутылки – все перемешалось, плетенки отчаянно бились о чугуны. Ушан тотчас потонул… Паралитик плавал в своем гробу, а победоносный Легс, схватив за талию толстую царицу, выскочил с ней на улицу и прямиком направился к «Свободному и легкому», буксируя за собой бесстрашного Хью Тарполина, который, чихнув раза три-четыре, задыхаясь, побежал за ним, таща с собой эрцгерцогиню Чумоносную.

Назад: Вильям Вильсон

Дальше: Черная кошка