Сердце-предатель

Это правда, что я нервозен, страшно нервозен, и всегда был таким, но разве я сумасшедший? Болезнь довела мои чувства до сверхутонченности, но не уничтожила их и не притупила. Да, слух у меня развит сильнее остальных чувств. Я слышал все, что делалось на Земле и на Небе. Слышал многое из того, что происходит в аду. Почему же я сумасшедший? Послушайте, как здраво, как хладнокровно расскажу я вам свою историю.

Не знаю, как закралась в мою голову эта мысль, но, попав туда, она не давала мне покоя ни днем ни ночью. Я любил старика, он не сделал мне никакого зла, он никогда не оскорблял меня, золота его я не желал. Мне кажется, причиной был его глаз. Да, это так. Один его глаз был как у коршуна – светло-голубой, с бельмом. Всякий раз, когда старик смотрел на меня, кровь во мне застывала, и медленно, постепенно я решил лишить жизни старика и с его смертью навсегда избавиться от этого глаза.

Теперь вот в чем дело. Вы считаете меня сумасшедшим. Но разве сумасшедшие понимают что-нибудь? А вы посмотрели бы на меня: с какими предосторожностями, с какой предусмотрительностью, с какой скрытностью я принялся за дело. Я никогда не был так внимателен к старику, как в продолжение той недели, которая предшествовала убийству. Каждую ночь, около одиннадцати часов, я поворачивал ручку его двери и тихо отворял ее. Сначала в узкую щель осторожно просовывал потайной фонарь в закрытом футляре и уже потом просовывал голову. Вы расхохотались бы, если бы увидели, с какой ловкостью я просовывал голову. Я двигал ею тихо, очень тихо. Я тратил целый час на то, чтобы увидеть старика, лежащего на постели, и не потревожить его сон. Неужели сумасшедший был бы так расчетлив и осторожен? Просунув голову, я осторожно раскрывал футляр потайного фонаря, потому что знал, как громко скрипит его шарнир. Я открывал фонарь настолько, чтобы лишь узкий луч света падал на глаз коршуна. Итак в течение длинных семи ночей. Ровно в двенадцать часов. Но глаз всегда был закрыт, и я не мог осуществить свои намерения. И каждое утро, когда рассветало, я смело входил к нему в комнату, ласково называл его по имени и осведомлялся, как он провел ночь. Он ни о чем не догадывался и не знал, что всякую ночь, ровно в двенадцать часов, я наблюдаю за ним во время сна.

В восьмую ночь я с еще большими предосторожностями отворил дверь. Даже часовая стрелка движется быстрее, чем моя рука. Никогда до этой ночи я не сознавал, сколь велики мои способности, моя сообразительность. Я испытывал чувство торжества. Сознавать, что я тут, что я отворяю понемногу дверь, а он даже не подозревает о моих тайных мыслях! Я тихо засмеялся, и он, вероятно, услышал это, потому что повернулся в постели, как будто просыпаясь. Вы, может быть, думаете, что я ушел? Нет. В комнате было темно, и я знал, что впотьмах он не увидит приотворенную дверь.

Я уже просунул голову в дверное отверстие и хотел вынуть фонарь, как палец мой щелкнул о жестяную задвижку. Старик резко сел на постели и спросил:

– Кто тут?

Я остановился. Целый час я не шевелил ни одним мускулом, и все это время старик не ложился. Он все сидел и прислушивался – точно так же я в течение восьми ночей прислушивался к червяку, ползущему внутри стены.

Но вот я услышал слабый стон, исполненный смертельного страха. Это был глухой и подавленный вздох, вырвавшийся из души, охваченной ужасом. Звук этот хорошо мне знаком. Сколько раз по ночам, ровно в двенадцать часов, в то время как все спали, он вырывался из моей собственной груди! Да, этот стон был мне знаком. Я понимал, что испытывал старик, и мне было жаль его, хотя в душе я и хохотал. Я знал, что он не засыпал с той самой минуты, как проснулся и сел в постели. Страх его все увеличивался. Он пытался уверить себя, что нет причин для беспокойства, и не мог. Он убеждал себя, что это ветер в трубе, что это мышь под полом или сверчок, спрятавшийся где-нибудь. Он хотел придать себе храбрости этими предположениями, но все было напрасно. Все было напрасно потому, что смерть приближалась к нему огромной темной тенью и уже окутывала свою жертву. И влияние зловещей судьбы заставляло его чувствовать – хотя он ничего не видел и не слышал – присутствие моей головы в комнате.

Простояв так еще несколько томительных минут, я решил немного приоткрыть фонарь, чуть-чуть. Я открыл его так тихонько, как вы себе и представить не можете, и навел тонкий, как паутина, луч на глаз коршуна. Глаз был открыт, совершенно открыт, и я пришел в ярость, как только взглянул на него. Я видел совершенно ясно этот мутно-голубой глаз с пятном – глаз, от которого у меня застывала кровь в жилах. Инстинктивно я направил луч фонаря именно на это проклятое место.

Не сказал ли я вам, что помешательство есть не что иное, как утонченность чувств? И теперь, в эту минуту, мой слух болезненно обострился. Я слышал глухой, низкий, частый стук, похожий на стук часов, завернутых в вату. Этот звук я узнал тотчас: то было биение сердца старика, и оно усилило мою ярость, как звук барабана утраивает храбрость солдата.

Но я по-прежнему сдерживался. Я едва дышал. Держа фонарь неподвижно, я старался не сдвинуть луч с глаза. А между тем проклятое биение сердца становилось все быстрее и громче с каждой минутой. Старик, вероятно, был в ужасе. Его сердце с каждой минутой билось все сильнее. Слушайте внимательно. Я сказал вам, что я нервный человек? Да! Я действительно нервный. А тут, среди ночи, в страшной тишине старого дома, такой странный звук… В меня вселился непреодолимый ужас. Еще несколько минут я оставался спокоен. Но биение становилось все сильнее. Мне казалось, что мое собственное сердце вот-вот выскочит из груди. И меня охватил новый страх: что, если сосед услышит этот стук?

Час старика пробил. Со страшным криком я бросился в комнату. Старик вскрикнул только раз, только один раз. Я бросил его на пол и навалил на него всю постель. И улыбнулся от удовольствия, видя, что дело мое продвигается: старик дышал все тяжелее. В продолжение нескольких минут его сердце билось глухо, и это меня уже не беспокоило: через стену его не могли услышать. Наконец, биение прекратилось. Старик умер. Я поднял постель и осмотрел тело. Да, оно было холодно и мертво. Никакого биения. Глаз старика больше не станет меня мучить.

Если вы и теперь думаете, что я помешан, то я заставлю вас изменить мнение. Я опишу вам предосторожности, которые я принял, чтобы спрятать тело. Ночь проходила, я работал быстро и молча. Я отрезал голову, потом руки, потом ноги. Я поднял три половые доски и опустил тело в образовавшееся пространство, потом положил доски на старое место так ловко, так хорошо, что никакой глаз, даже глаз коршуна, ничего бы не заметил. Потом вымыл пол, не оставив на нем ни капли крови. О, я слишком хитер! Утро уничтожило все следы, ха-ха-ха!..

Было четыре часа, когда я закончил работу. Стояла темная, глухая ночь. В то время как часы били четыре, кто-то постучался. Совершенно спокойно я пошел отворить – теперь мне нечего было бояться. Вошли три человека и объявили, что они полицейские. Ночью сосед слышал крик, который возбудил его подозрение, он дал знать полиции, и вот теперь пришли полицейские, чтобы произвести следствие.

Я улыбнулся – чего мне было бояться? Я приветливо принял чиновников и заявил им, что кричал во сне. «А старик, – прибавил я, – уехал в деревню».

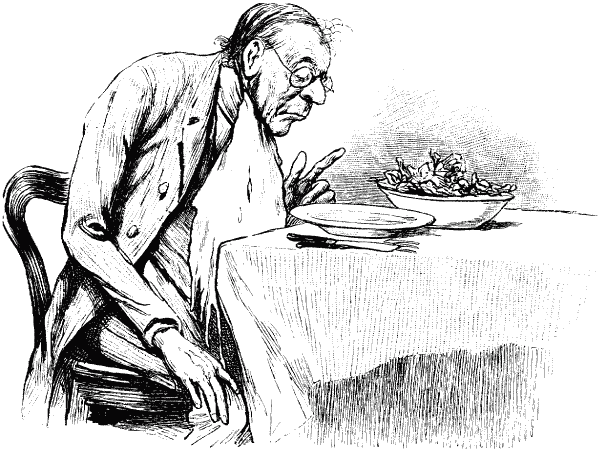

Мне не составило труда провести полицейских по всему дому и разрешить им все хорошенько осмотреть. Наконец, мы пришли в комнату старика. Я показал деньги: все было цело. Увлеченный своей удачей, я принес стулья и предложил полицейским отдохнуть; свой стул я поставил на доски, прикрывавшие тело.

Полицейские были удовлетворены. Моя невозмутимость успокоила их. Я был совершенно доволен. Они сели и завели разговор о повседневных вещах, я весело отвечал им. Но вскоре я почувствовал, что бледнею, и стал с нетерпением ждать, когда они уйдут. Голова у меня болела, в ушах звенело, а полицейские все сидели и разговаривали. Звон становился явственнее, он все не переставал, а усиливался. Я неустанно болтал, пытаясь избавиться от неприятного чувства, но не мог. Вскоре я выяснил, что звук рождался не в моей голове, а шел извне.

Я побледнел, но продолжал говорить все быстрее и громче. Звук усиливался. Что мне было делать? Какой он был? Глухой, низкий, частый, очень похожий на тиканье часов, завернутых в вату. Я тяжело вздохнул. Полицейские ничего не слышали. Я говорил все быстрее, с большим жаром, но стук постоянно усиливался. Я встал, заспорил о каких-то пустяках, сильно жестикулируя, стук становился все громче. А они все не уходили. Чтобы помешать полицейским услышать его, я прошелся по комнате крупными и тяжелыми шагами, как бы недовольный возражениями моих собеседников, но звук постепенно усиливался. О господи, что мне было делать? Я говорил с пеной у рта, злился, бранился, стучал стулом, на котором сидел, но звук заглушал все. Он становился громче, громче, громче! А чиновники болтали, шутили, улыбались. Может ли быть, что они ничего не слышали? Боже всемогущий! Нет-нет! Они услышали! Они подозревали меня! Они забавлялись моим ужасом! Мне так казалось и кажется до сих пор. Что могло быть хуже этой насмешки? Я не мог больше терпеть их лицемерные улыбки! Я почувствовал, что надо или закричать, или умереть. И теперь еще… Слышите? Слышите?.. Все громче! Громче!.. Еще громче!.. И еще громче!..

«Негодяи! – крикнул я. – Не притворяйтесь! Я сознаюсь во всем! Снимите эти доски! Вот тут, тут! Это биение его ужасного сердца…»

Назад: Падение дома Ашеров

Дальше: В Скалистых горах